ICFの視点と福祉教育―ICFの構成要素間の相互作用―

ICFの視点と福祉教育

ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health, 国際生活機能分類)は、2001年5月にWHO総会で採択された。 ICF の前身である ICIDH(国際障害分類、1980年)が「疾病の帰結(結果)に関する分類」であったのに対し、ICF は「健康の構成要素に関する分類」であり、 新しい健康観を提起するものとなった。

※ICIDH(1980)

病気・変調(disease or disorder)が機能障害(impairment)を引き起こし、その機能障害が能力障害(disability)を引き起こす。そして、機能障害と能力障害が社会的不利(handicap)の要因になる、という考え方。

※ICF(2001)

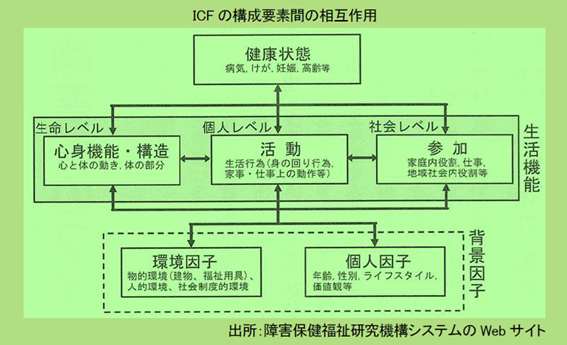

心身機能・構造(body functions and structures)だけでなく、活動(activities)や参加(participation)も含めて、それらに問題を抱える状態を障害として捉える。そのうえで、環境因子(environmental factors)と個人因子(personal factors)という要素を入れ、それらが障害に影響を与えている、という考え方。

ICFは、障害を3つのレベルで把握しようとする点はICIDHとなんら変わらないが(ICIDH/ICF=機能障害/心身機能・構造、能力障害/活動、社会的不利/参加)、「生活機能」というプラス面からみるように視点を転換し、さらに環境因子や個人因子の観点を加えたことが評価される。すなわち、障害のみの分類ではなく、生活機能と障害の分類となり、あらゆる人間の生活と人生に関することのすべてを対象とするものとなったことや、障害は本人(当事者)の問題として捉えられていたものを、環境によって社会的不利がつくられるという批判のもとに、環境因子と個人因子を「背景因子」として取りあげたこと、などに留意したい。

2006年12月、第61回国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)では、障害者(当事者)については、handicappedやdisabledではなく、一貫して、Persons with Disabilities (障害のある人)という表現を用いている。

(参照)

阪野 貢『Lecture Notes 地域福祉・まちづくり・市民福祉教育』市民福祉教育研究所、2021年7月、8~10ページ。