「老爺心お節介情報」第59号

地域福祉研究者の皆様

社会福祉協議会関係の皆様

暑い日が続いていますが、お変わりありませんか。

「老爺心お節介情報」第59号を送ります。

本体部分に、うまく「社会生活モデルに基づくアセスメントシート」を組み込めませんでしたので、別々のファイルで送ります。できれば、一体化させて保存ください。

興味、関心のある方に自由に読んでもらってください。

皆様ご自愛の上、ご活躍下さい。

2024年7月6日 大橋 謙策

〇皆さま、暑い日々がやってきましたが、お変わりありませんでしょうか。私の方は変わらず過ごしています。

〇今号は、当初、6月に行われた日本地域福祉学会で学んだこと、感じたことを書こうと思っていたのですが、思うように考えがまとまらないので、先に日本社会事業大学同窓会北海道支部の機関誌『アガペ』に寄稿した第3回目の拙稿を掲載することにしました。

<日本社会事業大学同窓会北海道支部・『アガぺ』寄稿その③>

Ⅰ 情感的ケア観からアセスメントに基づく科学的ケア観への転換――「求めと必要と合意」に基づく支援

〇日本の医療の発展の要因の一つは、症状、病変の事象から、それがどこに起因するのかを診断する検査技術の発展が大きく貢献してきたと筆者は考えている。かつては、脈を取ったり、へらで舌の状態を観察したり、聴診器で心臓の鼓動や呼吸を確認するといった診断法が、今ではレントゲン、尿検査、血液検査、MRI、CTスキャナーといった検査機器の開発により、症状、病変の診断は特段に向上してきている。それらの検査を担う検査技師の養成、資格まで確立してきている。

〇かつて、巷で言い交された“あのやぶ医者は!”といった言葉は今日では死語になっている。

〇それに比して、社会福祉分野では、長らく中央集権的機関委任事務体制のもとで、サービス利用者が行政により認定され、その人たちが行政の委任を受けた措置施設で生活を送ることを前提に、その人のADL(日常自立生活能力)が低くければ、それを補完する“世話”として三大介護と呼ばれる排せつ介助支援、食事摂取支援、入浴介助支援が展開されてきた。

〇そこでは、措置されたサービスを必要としている人の生活を向上させるために、何をするべきか、何に気を付けるべきかの診断という発想は事実上なかったといっても過言ではない。1971年の「社会福祉施設緊急整備計画」の中では、それら福祉サービスを必要としている人々を施設に“収容保護”し、いわゆる“最低限度の生活を保障すればいい”という考えで貫かれていたといっても過言ではないであろう。

〇1971年以降の「入所型社会福祉施設中心の時代」においては、ある意味、措置された福祉サービスを必要としている人の生活を“丸ごと抱え込んで支援する”という発想のもとに、その利用者の個々の差異には着目せず、同じ生活リズムで、集団的に生活を“させる”というケアを提供する職員側の立場、視点からの対応の仕方で済まされてきた。

〇しかしながら、1990年の“社会福祉八法改正”により、在宅福祉サービスが法定化され、かつ地方分権の下で中央集権的機関委任事務体制の改革が求められるようになると、状況は変わる。

〇在宅福祉サービスを利用している人は、一人ひとり生活環境も違うし、行動様式も異なるし、同一空間で集団生活をしているわけではない。それだけに、在宅福祉サービスを利用している人の支援には個々人の生活状況や本人の希望を尊重したサービスの提供が求められるようになる。

〇筆者は、1987年に書いた論文「社会福祉思想・法理念におけるレクリエーションの位置」(日本社会事業大学研究紀要第34集所収、1988年刊)において、入所型施設で提供しているサービスの分節化と構造化の必要性を提起した。それは福祉サービスを必要としている人の状況に応じて分節化させたサービスの中から必要なものを選択し、パッケージ化(当時、ケアマネジメントという用語はなかった)させれば画一的なサービス提供にもならず、かつ在宅福祉サービスの個々人の状況に対応できるということを提起した。

註1 拙著『地域福祉とは何か――哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク』(中央法規出版、2022年4月刊、P32参照)

〇このことを進めるためには、福祉サービスを必要としている人は何を望んでいるのかその人の希望、願い、思いをきちんと受け止めなければならないし、同時に福祉サービスを必要としている人にケア・支援を行う専門職が、その人にはどういうサービスが必要であるかを診断したうえで支援する必要があることも提起した。

〇筆者の言い方で言えば、福祉サービスを必要としている人の求め、希望と専門職が生支援上必要と考えることを出し合い、両者の合意で在宅福祉サービスの提供を考えていくという「求めと必要と合意」に基づく支援のあり方である。

〇ところで、福祉サービスを必要としている人々への支援において、よほど気を付けないと無意識のうちに“上から目線”の世話をしてあげるというパターナリズムになりがちになる。

〇福祉サービスを必要としている人はさまざまな心身機能の障害や生活上の機能障害において要介護、要支援の状態に陥っているので、ついつい福祉サービス従事者はその機能障害を改善、補完するために“いいことをしてあげる”という意識になりがちである。それは、一見“善意”に満ちた行為として考えられがちであるが、福祉サービスを必要としている人の意思や主体性を尊重しての“誠意”ある行為といえるのであろうか。

〇また、福祉サービスを必要としている人で家族と同居している場合には、福祉サービスを必要としている人本人の意思よりも、同居している家族が家族自身の“思い”、“願い”を福祉サービス従事者に話され、その家族の希望が優先され、ややもすると福祉サービスを必要としている本人の意向や意思は無視されがちになる。ましてや、福祉サービスを必要としている人は、日常的に同居している家族に普段から迷惑をかけているからという“負い目”もあり、家族に遠慮して、自分の意向、意思を表明しない場合が多々ある。日本の戦後の社会保障・社会福祉制度設計は、家族がおり、家族が“助け合う”ことを当たり前のように前提として設計されてきたために、福祉サービスを必要としている人本人の意思や希望は家族の前ではかきけされてしまいがちであった。

〇イギリスのブラッドショウは1970年代に、住民の抱える生活上のニーズを4つに類型化(①本人から表明されたニーズ、②住民は生活上の不安や不満、生活のしづらさを抱えているが表明されていないニーズ、③住民自身は気が付いていないし、表明もしていないが専門職が気づき、必要だと考えられるニーズ、④社会的にすでにニーズとして把握され、対応策が考えられているニーズ)した。

〇この類型化されたニーズにおいて、日本の社会福祉分野において気を付けなければならないニーズ把握の問題は、②の住民が生活上様々なニーズがあるにも関わらず気が付いていないか、自覚しておらず、表明されていないニーズである。

〇日本の“世間体の文化”、“忖度の文化”、”もの言わぬ文化”に馴染んで生活してきた国民は、自らの意思を表明することや自らの希望や願いを表明することに多くの人が躊躇してしまう。したがって、本人が自分の意見や気持ちを表明しないのだからニーズがないのだろうと解釈するととんでもない間違いを起こすことにもなりかねない。それらのニーズは潜在化しがちで、対応が遅れることになる。

〇一方、専門職が気づき、必要と判断するニーズにおいても、社会生活モデルに基づくアセスメントやナラティブに基づく支援方針の立案が的確に行われていればいいが、上記したようなパターナリズムでのアプローチをしている場合には専門職の判断が必ずしも妥当であると言えない場合が生じてくる。

〇イギリスでは、1990年の法律により、福祉サービスを提供する際には、その援助方針やケアプラン及び日常生活のスケジュール等を事前に本人に提示し、本人の理解を踏まえて提供することが求められるようになったが、2005年の「意思決定能力法」ではよりその考え方を重視するように法定化された。

〇日本の民法の成年後見制度や社会福祉法の日常生活自立支援事業が福祉サービスを必要としている人が自ら意思決定できないことを判定するということを前提にして制度設計されているのと違い、イギリスの「意思決定能力法」は日本と逆の立場を取っている。

〇「意思決定能力法」は①知的障害者、精神障害者、認知症を有する高齢者、高次脳機能障害を負った人々を問わず、すべての人には判断能力があるとする「判断能力存在の推定」原則を出発としており、②この法律は他者の意思決定に関与する人々の権限について定める法律ではなく、意思決定に困難を有する人々の支援のされ方について定める法律であるとしている。その上で、③「意思決定」とは、(イ)自分の置かれた状況を客観的に認識して意思決定を行う必要性を理解し、(ロ)そうした状況に関連する情報を理解、保持、比較、活用して (ハ)何をどうしたいか、どうすべきかについて、自分の意思を決めることを意味する。したがって、結果としての「決定」ではなく、「決定するという行為」そのものが着目される。意思決定を他者の支援を借りながら「支援された意思決定」の概念であるとしている。

〇日本だと、“安易に”、あの人は判断能力がないから、脆弱だから“その意思を代行してあげる”ということになりかねない。言語表現能力や他の意思表明方法を十分に駆使できない障害児・者の方でも、自分の気持ちの良い状態には“快”の表情を示すし、気持ちが悪ければ“不快”の表現ができる。福祉サービス従事者は安易に“意思決定の代行”をするのではなく、常に福祉サービスを必要としている人本人の意思、求めていることを把握することに努める必要がある。

〇その上で、本人が自覚できていない人、食わず嫌いでサービス利用の意向を持てていない人に対し、専門職としてはニーズを科学的に分析・診断・評価し、必要と判断したサービスを説明し、その上で、両者の考え方、プランのあり方を出し合って、両者の合意に基づいて援助方針、ケアプランを作成することが求められている。

註2,菅冨美枝「自己決定を支援する法制度・支援者を支援する法制度――イギリス2005年意思決定能力法からの示唆―」法政大学大原社会問題研究所雑誌No622、2010年8月所収)参照

Ⅱ ナラティブ(人生の物語)を大切にした支援――福祉サービスを必要としている人のアセスメントを「医学モデル」から「社会生活モデル」へ

〇筆者は、1970年頃から、社会福祉学研究、社会福祉実践において労働経済学を理論的支柱にした経済的貧困に対する金銭給付と憲法第25条に基づく最低限度の生活保障の考え方では国民が抱える生活問題の解決ができず、新たな社会福祉の考え方が必要であると考え、提唱してきた。

〇筆者が考える社会福祉とは、その人が願うその人らしさの自立生活が何らかの事由によって阻害、停滞、不足、欠損している状況に対して関わり、その阻害、停滞、不足、欠損の要因を除去し、その人の幸福追求、自己実現を図れるように対人援助することだと考えた。

〇その場合の“自立生活”とは、古来から“人間とは何か?”と問われてきた課題を基に6つの要件(ⅰ)労働的・経済的自立、(ⅱ)精神的・文化的自立、(ⅲ)身体的・健康的自立、(ⅳ)生活技術的・家政管理的自立、(ⅴ)社会関係的・人間関係的自立、(ⅵ)政治的・契約的自立)があると考えた。と同時に、それらの6つの「自立生活」の要件の根底ともいえる、その人の生きる意欲、生きる希望を尊重し、その人に寄り添いながら、その人が望むナラティブ(人生の物語)を一緒に紡ぐ支援だと考えてきた。

〇戦前の生活困窮者を支援する用語に「社会事業」という用語がある。この「社会事業」には、積極的側面と消極的側面とがあるといわれており、その両者を統合的に提供することの重要性が指摘されていた。積極的側面とは、その人の生きる意欲、希望を引き出し支えることで、消極的側面は生活の困窮を軽減するための物質的援助のことを指していた。消極的側面は、気を付けないと“人間をスポイルする”危険性があることも懸念されていた。

〇現在の民生委員制度の原型である大阪府の方面委員制度を1918年に大阪で創設した小河滋次郎は、“その人を救済する精神は、その人の精神を救済することである“として、「社会事業」における積極的側面を重視した。しかしながら、戦後の生活困窮者を支援する「社会福祉」は積極的側面を実質的に“忘却”してしまい、物質的援助をすれば問題解決ができると考えてきた。

〇憲法第25条の最低限度の生活保障では消極的側面の対応でよかったのかもしれないが、憲法第13条に基づく幸福追求の支援ということでは、高齢者のケアであれ、障害者のケアであれ、生活困窮者の支援であれ、その人が送りたい“人生”、その人が願う希望をいかに聞き出し、その人の生きる意欲、生きる希望を支え、伴走的に支援していくことが求められる。

〇従来の社会福祉学研究や社会福祉実践では、「療育」、「家族療法」、「機能回復訓練」などの用語が使われており、その人らしさの生活を尊重し、支援するということよりも、ややもすると専門職的立場からのパターナリズム的に“治療・療育”し、“問題解決”を図るという目線に陥りがちであった。

〇また、従来の社会福祉学や社会福祉実践では、よくアブラハム・マズローの「欲求階梯説」が使われが、この考え方も気を付けないといけない。アブラハム・マズローがいう生理的欲求、安全の欲求、愛情と所属の欲求、自尊と承認の欲求、自己実現の欲求の6つの欲求の項目の意味は重要であるが、それらの項目において、下位の欲求が満たされたら上位の欲求が生じるという“欲求階梯説”はどうみてもおかしい。人間には、自ら身体的自立がままならず、他人のケアを必要としている人であっても、当然その人が願うナラティブ(人生の物語)があり、それを自己実現したいはずである。

〇その際、福祉サービスを必要としている人自らが自分の希望、欲求を表出できるとは限らない。福祉サービスを必要としている人の中には、さまざまなヴァルネラビリティ(社会生活上のさまざまな脆弱性)を抱えている人がおり、自らの願いや希望を表出できない人がいる。更には、障害を持って生まれてきたことで、多様な社会体験の機会に恵まれず、一種の“食わず嫌い”の状況で、何を望んだらいいのかも分からない人という生活上の“第2次障害”ともいえる状況に陥っている人もいる。このような人々の場合には、その人の“意思を形成する”ことに関わる支援も必要になってくる。

〇日本の社会福祉関係者の中には、1981年に世界保健機関で制定されたICIDH(国際障害分類)に基づくアセスメントを無意識に、いまだ利活用している人がいる。

〇ICIDHは、その人の心身機能に障害があるかどうかを診断し、その人の心身機能の障害がその人の能力不全をもたらし、ひいてはそのことがその人の社会生活上において不利をもたらすというImpairment――Disability――Handicapの関係を直線的に描くもので、心身機能の不全を診断することを基底とする「医学モデル」と呼ばれるものである。

〇この「医学モデル」は、ある意味わかりやすい構造になっているので、今でも多くの社会福祉関係の底層の心理として位置づいてしまっているが、これによる支援は機能障害を直すか、直せないまでもそれを補完するというレベルの支援になってしまう。

〇WHOは2001年にICF(国際生活機能分類)を発出し、ICIDHからICFへの転換を求めた。

〇ICFは、福祉サービスを必要としている人の生活環境を変えれば、従来のICIDHでは機能障害によりできないと思われていたことができるかもしれないので、その福祉サービスを必要としている人の“最低限度の生活保障”という考え方でなく、福祉サービスを必要としている人の生活環境を変えて、その人の自己実現を図る支援への転換を求めたものである。

〇ICFの考え方と昨今の急速な福祉機器の開発により、福祉現場は急速に変わらざるを得ない。介護ロボットや障害者のコミュニケーションを保障する福祉機器の導入如何では、従来の障害児・者、高齢者などの福祉サービスを必要としている人への支援のあり方は全く違うものになってします。

〇このような背景も踏まえて、筆者は従来の「医学モデル」に基づく診断(アセスメント)ではなく、社会生活上に必要な機能が歩かないかを基に診断する「社会生活モデル」に基づくアセスメントの必要性を提起している。

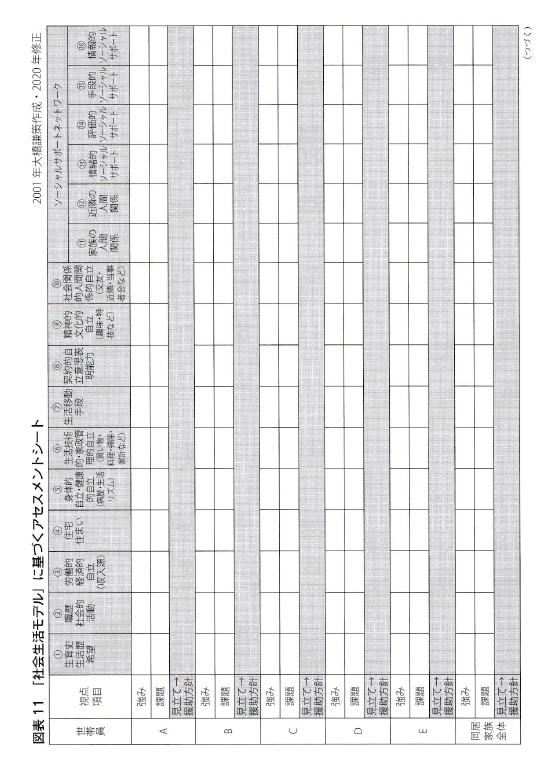

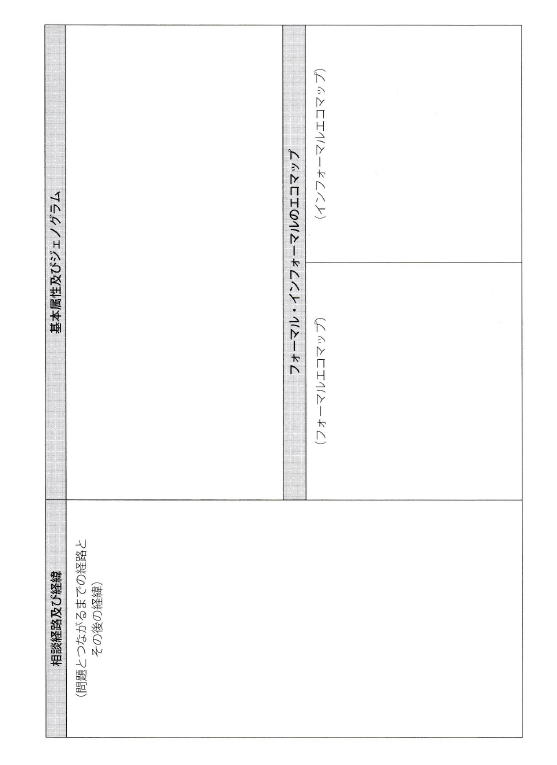

〇「社会生活モデルに基づくアセスメントシート」の図の表頭の大項目に基づきアセスメントを行うことが、ケアの科学化には必須である。

〇今日のように、福祉機器の開発やICT、IoTが急速に進展している状況の下では、福祉サービスを必要としている本人は福祉機器を使ったら自分の生活がどのように変容するのかのイマジネーション(想像性)をもてない人がいる。そのような人々に対し、イマジネーションがもてるようにし、新たな人生を作り出すクリエーション(創造性)機能も重要な支援となる。

〇従来の社会福祉実践は、福祉サービスを必要としている人の「できないことに着目し、できないことを補完・補填する目的で、してあげるケア観」に陥りがちであった。幸福追求、自己実現を図るケア観に立つと、福祉サービスを必要とする人の「できることを発見し、それを励ますケア観」が重要になる。

〇社会福祉実践は、その人の生育歴におけるナラティブ(narrative:身の上話、経験などに関する物語)に着目し、その人が望む人生を創り上げることに寄り添い、支援することが求められている。

「社会生活モデル」に基づくアセスメントの視点と枠組シート

出典:大橋謙策『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク』中央法規出版、2022年4月、135~136ページ。

(2024年7月5日記)

(備考)

「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(「阪野貢 市民福祉教育研究所で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。

この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。