〇前稿(2月1日アップ)に続いて、私事に渡ることをお許し願いたい。筆者(阪野)は例年、この時期に、雄大な富士山の景観を眺めるために朝霧高原の一角に位置する田貫湖を訪ねている。今回は、ホテルに入る前に、その近くにある日本盲導犬協会の「盲導犬の里 富士ハーネス」にお邪魔した。事前予約もしない突然の訪問であったが、親切に対応していただき、施設内のパネルや研修室のビデオなどを通して視覚障害や盲導犬について学び直すことができた。その際、筆者は、日頃は県の視覚障がい者関係団体の会長職の重責を果たしながら、冬場はスキーを楽しむなどして豊かに生きる岐阜県のSさん、マッサージ師として働きながら、聖書の学習やキリスト教の伝道活動を続ける神奈川県のKさん、福祉文化のまちづくりをめざして、障害当事者としての知恵や経験を活かして行政や社会福祉協議会の計画策定にかかわった群馬県のMさんなど、これまでお世話になった方々を思い出していた。

〇久しぶりの現場体験(見学)を通してあれこれと思い返すなかで、次のような拙稿を草することにした。ワンポイントメモである。

〇学校における福祉教育の体験学習のひとつに、学校や福祉施設などで視覚障がい者や車椅子利用者などと交流する活動がある(未だに体育館に跳び箱やマットを引いてバリアを作り、アイマスク体験や車椅子体験を行う学校がある)。その際、子どもたちにとって障がい者は、必ずしも心理的・空間的距離が近い存在ではない。そんな障がい者(とりわけ重度の障がい者)にはじめて接した子どもたちは、戸惑い、驚き、ときに不安や恐怖を感じることがある。事前学習がなされていても、である。そこでは一般的には、教師から教わった理念的で情動的な「共感」や「思いやり」の感情や態度・行動と一致するものでないことが問題視される。それが、相手の他者性や固有性を無視した、高慢で一方的な共感や思いやりの強要であり、しかも自己否定にもつながることに理解が及ばない。

〇ここで重視されるべきは、教師や施設職員、あるいは友だちのそれとは別物の感情や態度・行動である。共感できないことや、期待される思いやりの態度・行動がとれないことどもについて理性的・認知的に考えることである。ポール・ブルーム(Paul Bloom)の言葉を思い出す。「共感には善玉と悪玉がある」「共感(情動的共感)は愚かな判断を導き、無関心や残虐な行為を動機づけることも多い」「共感は道徳的指針としては不適切である」(ポール・ブルーム著、高橋洋訳『反共感論―社会はいかに判断を誤るか―』(白揚社、2018年2月、9、20ページ)。共感や思いやりはときに、限定的であり、それができない人をなおざりにして排除や分断を生むのである。いわゆる「限定的共感」「排他的共感」と言われるのがそれである。

〇また、福祉教育はこれまで、「当事者性」を視座にし、その涵養や育成を大切にしてきた。それは、障がい者と交流する子どもたち(障がい者にとって他者)が、障害のある「当事者」をどのように認識・理解し、その関係性をどれだけ深めたかを示すものである。

〇松岡廣路によれば、当事者性とは、「個人や集団の当事者としての特性を示す実体概念というよりも,『当事者』またはその問題的事象と学習者との距離感を示す相対的な尺度」、「『当事者』またはその問題との心理的・物理的な関係の深まりを示す度合い」(松岡廣路「福祉教育・ボランティア学習の新機軸―当事者性・エンパワメント―」『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報』Vol.11、2006年11月、18ページ)をいう。ただ、それは、「当事者―非当事者」という二項対立的な考え方を解消するものではない。周知の通り、二項対立的な思考は、議論における相違点や対立点を鮮明にするが、その半面、議論に参加する人々の立場や立ち位置を硬直化させ、議論それ自体を不毛なものにしてしまう危険性がある。思考停止を生むことにもなる。

〇また、当事者が抱える諸問題は、当事者だけで引き受ける・引き受けられる問題ではなく、現代社会の課題であり、社会全体で引き受けるべき問題である。とすれば、「すべての人が当事者」であるという視点が重要にもなる。

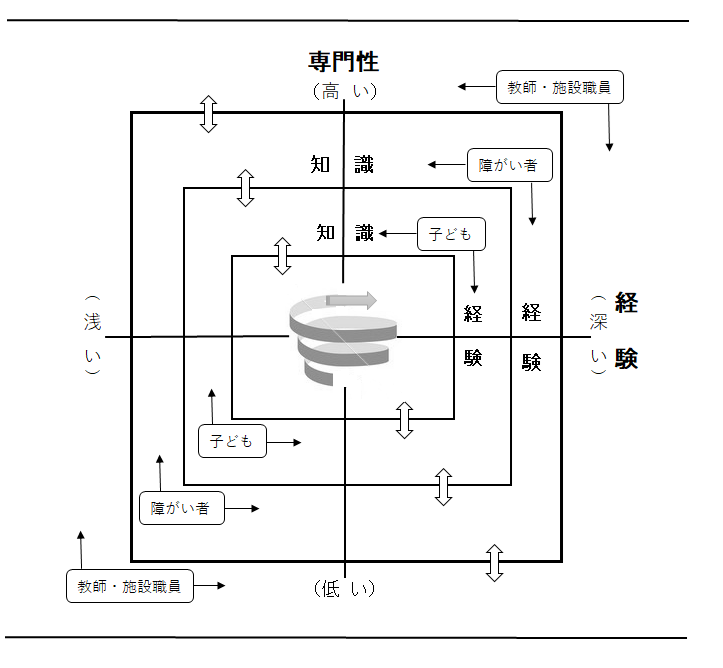

〇すなわち、子どもと障がい者との交流実践の場においては、子どもも障がい者も、教師も施設職員も、その立場として当事者であり、当事者性を持っているのである。と同時に、互いに「他者」であり、他の当事者とは異なる視点・視座による「他者性」を持つのである。そして、そこで問われるのは、子どもと障がい者の知識と経験(知識 × 経験)、教師と施設職員の専門性と経験(専門性 × 経験)であり、その相互補完性である(下図参照)。

〇なお、「経験」は、「体験」が行為(意識的・目的的な行動)そのものを指すのに対して、それを通して得られた気づきや学び、知識や技能などの総体をいう。

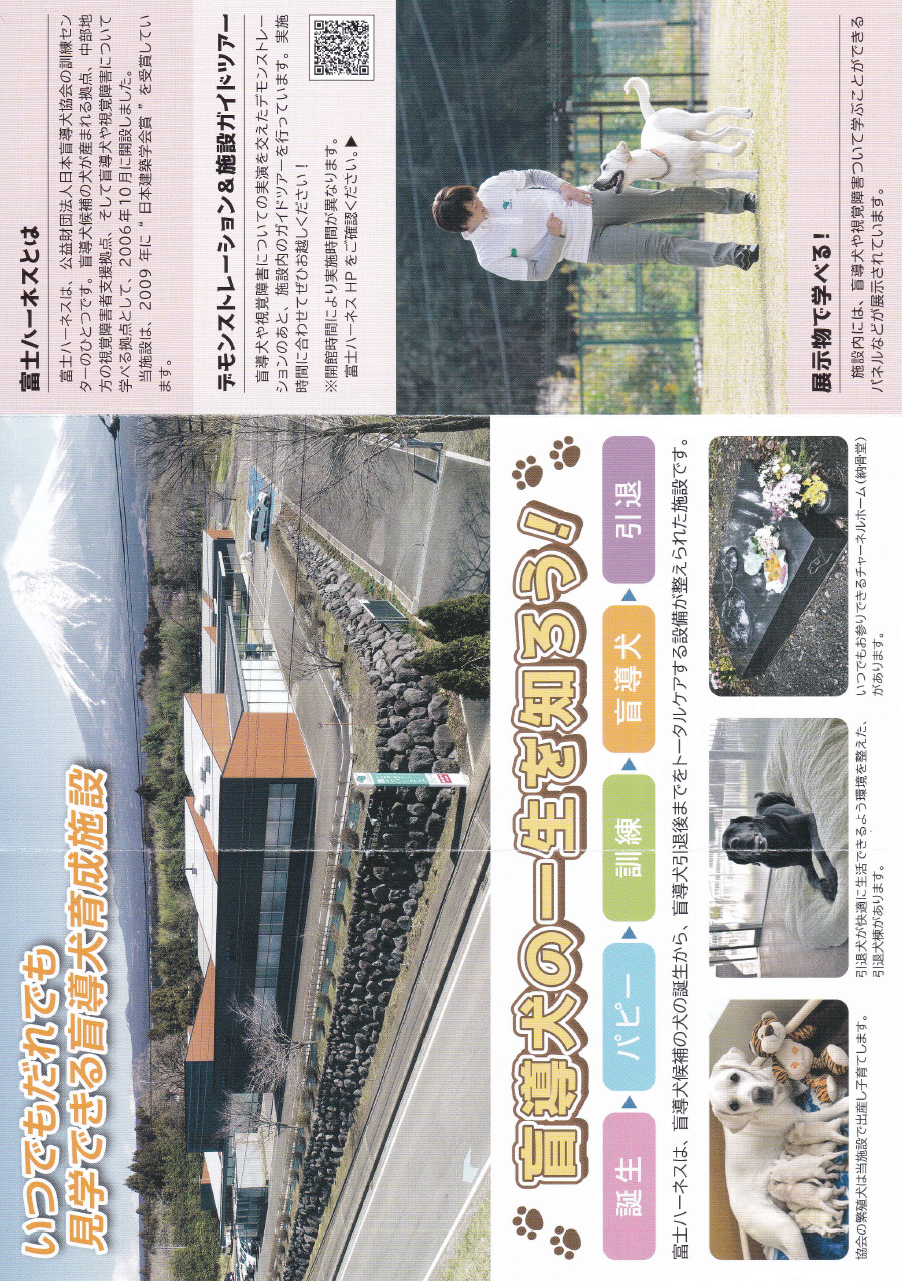

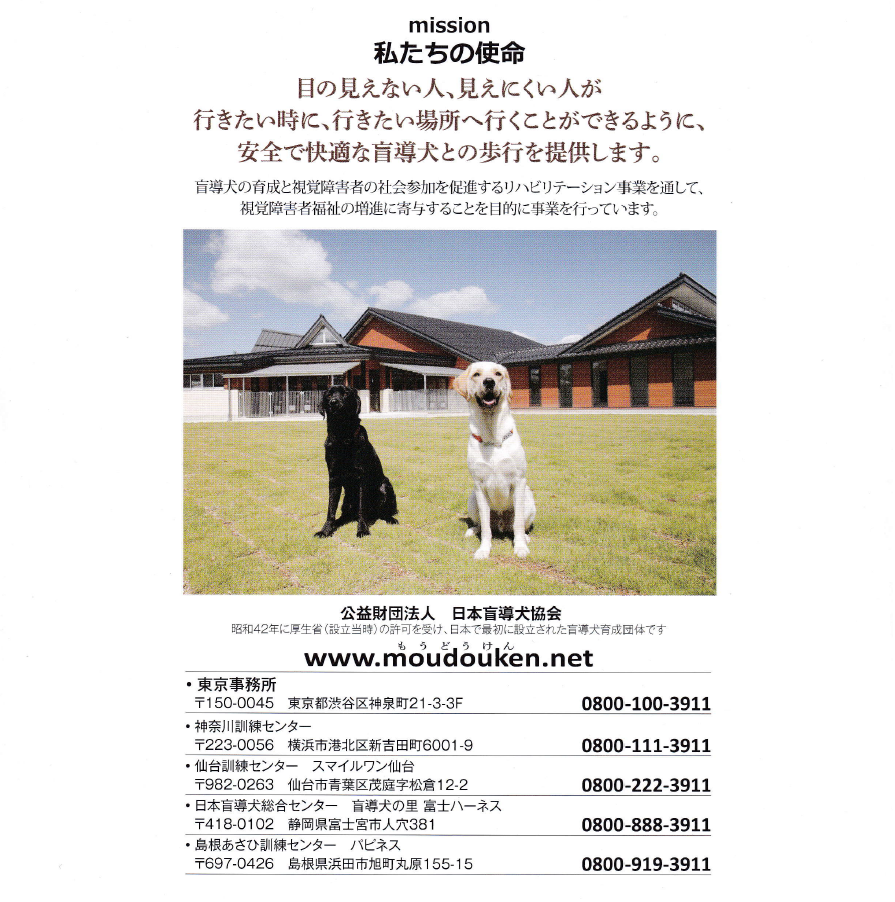

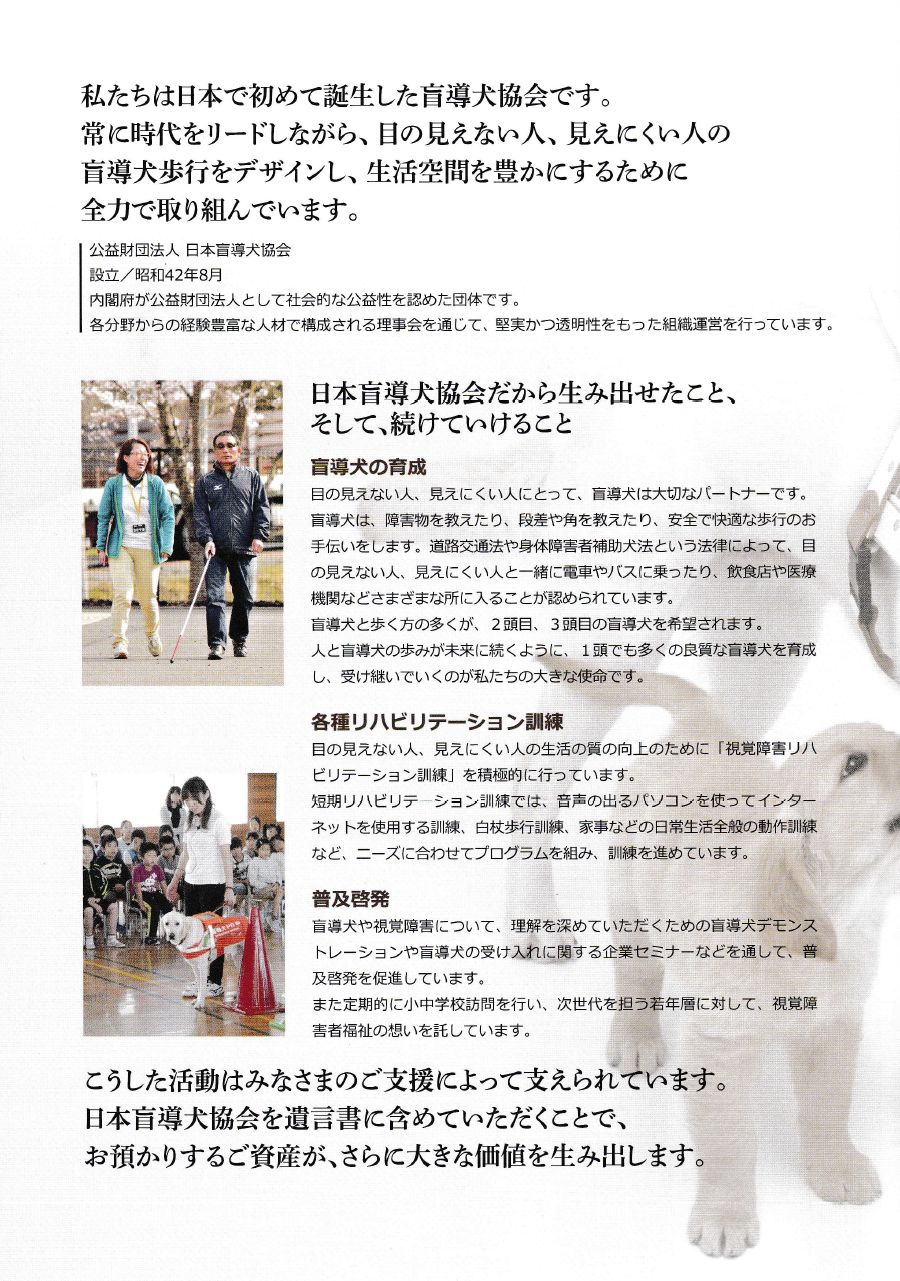

〇以下は、「富士ハーネス」を訪れた際に拝受したリーフレットとパンフレットの一部である。ご承諾を得て転載させていただく。本ブログの読者の皆さんと共有したい。

日本盲導犬協会

盲導犬の里 富士ハーネス