〇筆者(阪野)の手もとに、ジョーダン・スコット文、シドニー・スミス絵、原田勝訳の『ぼくは川のように話す』(偕成社、2021年7月。以下[1])がある。あることをきっかけに、この絵本を知ることになった。感謝である。

〇[1]は、カナダの詩人ジョーダン・スコットの、自身の経験にもとづくものである。吃音(きつおん)を持つ「ぼく」は、言葉が滑らかに出ないことを悩んでいる。ぼくが話すときの、クラスのみんなの笑い声がたえられない。そんなぼくを、父が静かな川べりに連れ出す。川の流れを眺めながら、父が僕に「ほら、川の流れを見てみろ。あれが、おまえの話し方だ」と語りかける。ぼくは、「あわだって、うずをまいて、なみをうち、くだけている」川の流れに、自分の話し方を重ね合わせる。「川だってどもっている。ぼくとおなじように」。このことがきっかけに、ぼくは自分の吃音を否定的に捉えるのではなく、ありのままに受け入れ、自己肯定感を取り戻していく。ジョーダン・スコットはいう。「ぼくはときおり、なんの心配もなくしゃべりたい、『上品な』、『流暢な』と言えるような、なめらかな話し方であればいいのに、と思います。でも、そうなったら、それはぼくではありません。ぼくは、川のように話すのです」と‥‥‥。

〇この物語のポイントは、吃音を克服して流暢に話せるようになることではなく、①ぼくが吃音の困難(障害)を「個性」として肯定的に捉え直し、それを受容することの大切さにある。このメッセージは、②「流暢に話すことが善である」という社会の固定観念に疑問を投げかけ、多様なコミュニケーションのあり方を認め、その違いを許容する社会の寛容さを問いかけている。また、この物語は、③ぼくの苦しみをありのままに受け止め、ぼくの言葉をじっと待ってくれる父の姿を通して、他者に深く共感し、無条件に寄り添い、伴走することの重要性を示唆している。

〇ここで、障害の「受容」とは、単に個人の心理的な側面だけでなく、障害を社会との相互関連のなかで捉え直し、障害に対する個人の内面的な価値観(感)の転換を図るとともに、社会的な環境の改善・変革を促すプロセスであることを思い起こしたい。(⇒本ブログ:<雑感>(239)本文を参照されたい。)

〇ところで、「個性」とその関連語である「属性」と「特性」について、『広辞苑』(第7版、岩波書店、2018年1月)はこう説明する。【個性】①(individuality)個人に具わり、他の人とはちがう、その個人にしかない性格・性質。②個物または個体に特有な特徴あるいは性格。【属性】(attribute)①事物の有する特徴・性質。②〔哲〕基体としての実体に依存する性質・分量・関係などの特徴。狭義には偶然的な性質と区別される物の本質的な性質。例えばデカルトでは、精神の属性は思惟、物体の属性は延長とされた。【特性】そのものだけが有する、他と異なった特別の性質。特質。性格特性。

〇「個性」とは、その人や物にしかない独自の性質や特徴をいう。その人や物に具わる主観的な「らしさ」や他の人や物とはちがう「ユニークさ」、すなわち独自性が重視され、ポジティブなニュアンスで使われることが多い。例えば、“個性的なファッション” “独創的なアイディア”などがそれである。「属性」とは、その人や物が属する特定の集団に共通してみられる性質や特徴をいう。その人や物が持つ個別性よりも共通性が注目され、客観的な「カテゴリ」や社会的分類の「ラベル」として、価値判断を含まないニュートラルな意味合いで使われる。例えば、“性別” や “年齢”、“職業”などがそれである。「特性」とは、その人や物が持つ本質的で、他と比べて目立った性質や特徴をいう。個性や属性を構成する要素のひとつである。例えば、“生物の特性” や “製品の特性”、“性格特性”などがそれである。

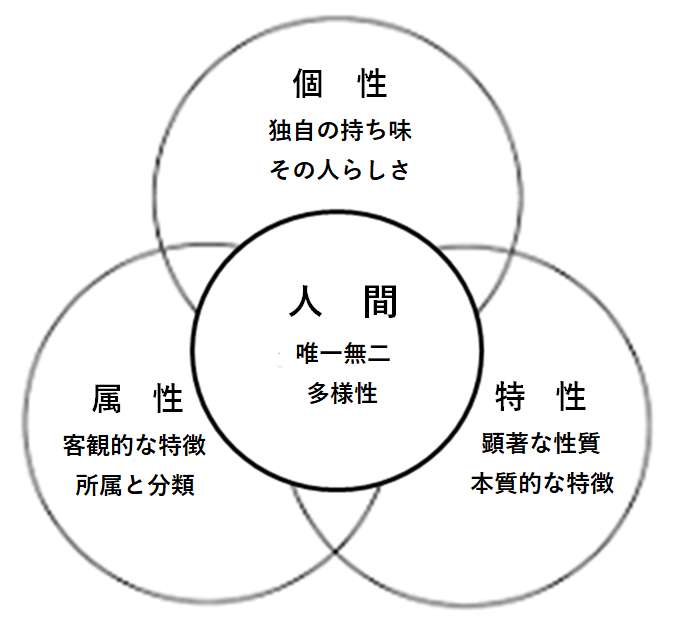

〇要するに、「個性」は「その人や物ならではの独自の持ち味」、「属性」は「共通の集団に分類するための客観的な特徴」、「特性」は「他のモノと区別される顕著な性質」、と言えようか。(図1 参照)

図1 人間と個性・属性・特性

〇「障害個性論」について一言する。それは、障害を単なる身体的・機能的な欠損や問題として捉えるのではなく、唯一無二の存在である人間が持つ多様な個性のひとつとして肯定的に評価する。そして、障がい者の尊厳を尊重し、社会全体に多様な人間のあり方を認め、社会の共生を推進することをめざす考え方である。しかしそこには、障害者が現実的に直面する物理的・社会的な困難や問題が表層的な、場合によっては美的な「個性」という言葉によって矮小化される。そして、その責任が個人化され、本質的な社会構造的視点(「障害の社会モデル」:障害を社会の構造や環境によって生じるものとして捉え、社会の側に改善や配慮を求める考え方)が見落とされる恐れがある。すなわち、肯定的な意味合いを持つはずの「個性」という言葉が、社会構造的な課題に対する公的責任や共生に向けた取り組みを放棄あるいは希薄化させる危険性を孕(はら)んでいるのである。「障害個性論」は、その肯定的な側面を活かしつつ、社会の責任を厳しく追求し、いかに社会変革を促すかが問われるのである。

〇「障害は個性である」や「みんなちがって、みんないい」(金子みすゞ)といった言葉が、障がい者との共生をめざす文脈でしばしば使われる。しかし、これらの言葉は、どちらかと言えば障がい者との単なる友好関係を築くための言葉であり、障がい者に対する偏見・差別や不平等などの人権侵害を抑止・糾弾し、社会の構造を変革していく言葉ではない。ここで、こうした言説について改めて銘記したい。(⇒本ブログ:<雑感>(144)本文を参照されたい。)

付記

筆者は、「わたしは20代になって、吃音から解放されました」というN氏の言葉を思い出す。その言葉には、「大人になっても吃音で苦しみ、惨めな思いをする人はお気の毒です‥‥‥」という心の内が透けて見えるようでもあった。同じ障害を持つ人々や、異なる種類や程度、あるいは原因による障害を持つ人々の間で生じる偏見や差別(「内部差別」「当事者間差別」)、その社会構造的な背景や問題点、その解消法などについて論究することが求められる。