はじめに

〇本稿は、私の畏友阪野貢先生が主宰(顧問)する「市民福祉教育研究所」が開設しているブログの中の「大橋謙策の福祉教育論」というコーナーに、大橋謙策の地域福祉実践・研究を形成する上で影響を与えた「その人との出逢い」を書いて欲しいとの要請を受けて書いている。

〇当初、その話を受けた時、そんな大それたものは書けないと受ける気はなかった。しかしながら、その話は何となく私の脳裏を去らず、ならば恩師と言える方々の多くを見送る「偲ぶ会」を幾度となく行ってきたので、その際に書いた弔辞や「送る言葉」を転載して貰えばいいかと考え直し、阪野貢先生の申し出を受けることにした。

〇しかし、いざ資料をまとめているうちに、弔辞や「送る言葉」だけでは、私の人生史の一部であり、大橋謙策の地域福祉実践・研究を形成する上で影響を与えてくれた方々、その方々の言葉、提供頂いた実践現場を反映したものにはならないと考え直し、書下ろしで阪野貢先生の期待に沿いたいと思い書き始めた。

〇本稿のタイトル「そのときの出逢いが」は栃木県足利市在住の書家、詩人である相田みつおの日めくりカレンダーから拝借したものである。

〇相田みつおは「そのときの出逢いが――出逢い、そして感動 人間を動かし 人間を変えてゆくものは むずかしい理論や理屈じゃないんだなあ 感動が人間を動かし 出逢いが人間をかえてゆくんだな‥‥‥」と書いている。

〇まさに、本稿はその人との出逢いによって私が教えられ、私を育ててくれた方々とのエピソードを断片的ながらつれづれなるままに書いて阪野貢先生との約束の責を果たしたいと思っている。

(註1)

〇筆者と相田みつおとの出逢いは、1978~79年度に掛けて行われたと栃木県足利市の「地域福祉計画」づくりにおいて、当時足利市母子福祉会の高久富美会長から相田みつおの誌の日めくりカレンダーを頂いてからである。

〇足利市の地域福祉計画づくりは、栃木県が単独事業として打ち出した「コミュニティ政策」によるモデル事業を栃木県職員であった大友崇義氏(日本社会事業大学の先輩)がやってみないかと持ち込んでくれた調査研究で、当時の日本社会事業大学の若手教員である杉森創吉、京極高宣、佐藤久夫の若手研究者で「日本社会事業大学地域福祉計画研究会」を立ち上げて行ったものである。

(註2)

〇筆者の蔵書は、東北福祉大学大学院の「大橋文庫」に寄贈したこと、並びに書庫・書斎の資料も断捨離して、現在書斎には筆者が執筆した著書と論文しかない。したがって、本稿で取り上げる方々の氏名や所属等の確認ができない。誤った表記があるかもしれないが、あらかじめご承諾頂きたい。

Ⅰ 日本社会事業大学在学中の出逢い

〇筆者は、高校3年生の時に、青年期特有の「人生如何に生きるべきか」という“病”にとりつかれた。ただ、受験勉強する意味を見出せず、進学か就職かも含めて悩むことになる。

〇そんな折、読んだ島木健作著『生活の探求』、『続生活の探求』(角川文庫)に啓発され、日本社会事業大学への進学を考えた。高校の教師も日本社会事業大学という大学を知らず、我が家の家族、親類も苦労した我が家の生活を切り抜け、やっと末っ子の謙策を高校普通科、そして大学に行かせられると思っていたのが、よりによって世間的に通用する大学でなく、存在も名前も知らない大学への進学に落胆しながらも、「人生如何に生きるべきか」に悩んでいた謙策の進路を許容してくれた。まさに、日本社会事業大学への進学は、特別奨学金を頂いての奇人・変人扱いでの進学だった。

〇日本社会事業大学での社会福祉教育は、筆者が期待するような講義ではなく、落胆した。しかしながら、非常勤講師の方々の講義は私にとって有意義な講義であった。講義が詰まらない分、私は学内外の様々な活動に参加し、それがある意味、今日の私を形成させたといっても過言ではない。その一端を「その人との出逢い」ということで述べておきたい。

【1】

〇1963年4月8日だと記憶しているが、私は日本社会事業大学に入学した。その入学の当日が、朝日茂さんが起こした「人間裁判」の東京高等裁判所の公判の日であった。先輩の矢部広明さん、神原ヒロ子さんに誘われて、公判を傍聴した。

〇その折に、朝日訴訟中央対策員会事務局長長宏先生(当時、日本患者同盟会長、後に日本福祉大学教授)や児島美都子先生(当時、清瀬の病院ソーシャルワーカー、後に日本福祉大学教授)に出会う。両先生は、その後も日本社会事業大学の学生朝日訴訟を守る会の宿泊勉強会などにも参加してくれ、大変お世話になった。その朝日訴訟にかかわることで、神田の古本屋で「ジュリスト」、「判例時報」、「法律時報」等の参考になる判例が掲載されている雑誌を購入して読み、少しは法律への抵抗感が薄れた。

〇筆者が、朝日訴訟の最高裁判決(1967年5月24日、筆者は当時、東京大学大学院社会教育研究室の研究生)が出た後の集会で、生意気にも、これからの社会福祉は、憲法第25条に基づく“最低限度の生活保障”という社会的生存権を言い募るだけでいいのだろうか、それを基本にしつつも憲法第13条の幸福追求権も法源として考えるべきではないかと発言した。

〇予想したことではあったが、日本社会事業大学の小川政亮先生や弁護士からは憲法第13条は実定法を規定するものでなく、理念を謳っているので法源にはできないとお叱りを受けた。その際、長宏先生が、その考え方はとても大事なのではないか。もっと深めて欲しい旨の発言をして励ましてくれた。

〇筆者は、それに力を得て、1960年代から憲法第13条と憲法第25条を法源とした社会福祉のあり方を考究することになり、1970年前後にいくつかの論文でそれを提起した。社会福祉を「ソーシャルウエルフェア」と捉えるのではなく、「ウェルビーイング」と考える必要性を考えた。

【2】

〇日本社会事業大学1年の夏、先輩の板垣恵順さんに誘われて、神奈川県立中里学園(児童養護施設)のボランティア活動をすることになった。

〇その際、中里学園の時任園長が、私に女子部の顔写真付きのカードを寄越し、明日までに50人近くの女子部の子どもたちの名前を覚えなさい。それができないなら、明日からボランティア活動をしなくていいですと言われた。

〇時任園長は、社会福祉を学び、それを職業にしようとするならば、自分が関わる人の名前を覚えることが必要不可欠で、必須なことなのだと教えてくれた。

〇覚えるのに丸暗記したのでは覚えきれない。その児童のカードを見て、特徴的なことと名前とをリンクさせることで名前を思い起こすことができる。出身地とか、得意の分野とか、入所に至る経緯とかをリンクさせて覚えると、すぐ名前が出てこなくても話をしているうちにリンクした項目から名前を思い起こすことができた。

〇“よく大橋さんは人の名前を覚えるね”と言われることが多いが、それは時任園長のお陰である。社会福祉において、人間尊重というならば、その人の名前を覚えることが基本であるということを教えられた。

【3】

〇日本社会事業大学は大阪社会事業短期大学、日本福祉大学、東北福祉大学の社会福祉系大学4校で「社会福祉系大学学生ゼミナール」(?)というものを組織していて、毎年秋に交流セミナーを開催していた。

〇当時は、孝橋正一著『社会事業の基本問題』が一世を風靡していて、それを読まないものは社会福祉系大学の学生たる資格なしという勢いであった。私は、それを読んだが、どうもおかしいと感じた。貧困問題は単なる経済的貧困問題だけでなく、様々な生活のしづらさがあるのに、それをすべて資本主義のなせる業であるかのような論述は受け入れがたいものであった。

〇そんな状況の中、「社会福祉系大学学生ゼミナール」が大阪社会事業短期大学を当番校にして大阪の夕陽丘でおこなわれることになった。近くのお寺に寝泊まりしてのゼミナールであった。

〇その折、大阪社会事業短期大学の卒業生で、大阪市の職員であり、西成地区を担当している細川順正さんに、日本三大ドヤ街(山谷、横浜寿町、釜ヶ崎)の一つである釜ヶ崎を案内して頂けることになった。

〇細川さんは、これから私がご馳走する「火薬飯」を食べたら西成を案内してくれるという。「火薬飯」って何ですかと聞くと、関東の五目飯のことだという。出された「火薬飯」は脂ぎった炒飯のようなもので、とても美味しいとは言えない代物であったが、西成を案内して欲しさに食べた。食べ終わると、細川さんは今あなたが食べた「火薬飯」は他の人たちが残した残飯を炒め直したもので、多くの西成の日雇労働者の常食だと説明してくれた。胃から戻しはしなかったが、決して気持ちいいものではなかった。細川さんは、その後大分大学の経済学部の教員に転出された。

【4】

〇奇人・変人扱いを受けて入学した日本社会事業大学ではあったが、社会福祉教育の講義は正直言って面白くなかった。救われたのは、非常勤の先生方の講義科目で、高校までとは違う“ものの見方、考え方”を教えられた。

〇大学2年の基礎ゼミで、小川利夫先生のゼミを選択した。テキストはカール・マルクスの『経済学・哲学草稿』であった。この本の輪読は、社会科学的思考というものがどういうものであるかということと、人間とは何か、人間性とは何か等いろいろ考える機会が与えられた。

〇3年時の専門ゼミでも小川利夫ゼミを専攻し、コンドルセ著、松島鈞訳『公教育の原理』(明治図書出版)を読んだ。コンドルセの思想を学ぶ中で、フランスの自由、平等、博愛の位置づけを考える機会となり、福祉教育の重要性に気が付く。

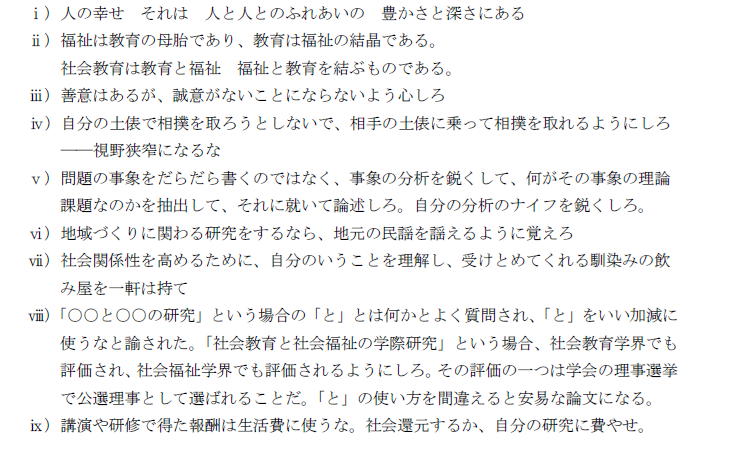

〇これ以降、小川利夫先生に師事し、研究者の道に進むが、小川利夫先生は面と向かってよくやったとは褒めてくれなかった。ただ、一度だけ褒めてくれたのは私が日本社会福祉学会の公選理事に選出された時、“おまえの社会教育と社会福祉の学際研究が認められた”と言ってくれた時だけである。

〇小川利夫先生の偲ぶ会の時(2007年10月28日)、北田耕也先生(小川利夫先生の東大教育学部時代の学友、明治大学教授。筆者が日本社会事業大学の学長に就任した時、宮原誠一研究室からはじめて学長が出たのは嬉しいと、お祝いにお酒の角樽を届けてくれた)等から”小川さんはあなたを褒めていたし、自慢もしていたよ“と打ち明けられたが、小川利夫先生は私が日本社会事業大学の学長に選ばれた時、報告に行ったら、寝たきりの状態で、”お前のようなバカが学長になるとは世も末だ“と言われ、奥様がいろいろとりなしても、”バカはバカだ“と言い張られた。

〇そんなことがあっても、私の人生、研究者生活は小川利夫先生との出逢いがなければ今日の私は存在しない。

〇エピソードは沢山あるが、一つだけ紹介したい。1970年度に東京都教育庁の委託を受けて、三鷹市勤労青年学級を核とした青年調査が行われた。それを手伝ったこともあり、1971年版の『子ども白書』に400字原稿用紙15枚の原稿を書く機会が与えられた。テーマは「労働と教育」であったが、なんと6回も書き直しを命じられた。それまで三鷹市勤労青年学級の実践報告書である『青年学級の視点』には実践報告書を書いてきたけれども、公刊・販売される本への執筆は初めての機会で、論文を書く厳しさをいやというほど訓練された。

〇小川利夫先生からは、例え小論文でも必ず理論的課題を一つは提起しろ、単なる調査報告では駄目だと口を酸っぱくして鍛えられた。その予兆は、先の基礎ゼミで取り上げた『経済学・哲学草稿』に関して小論文を書けと言われた宿題を出した時、私が書いたものへの評価は“これは論文ではありません。作文です”という評価であった。

〇小川利夫先生の研究指導については、拙稿「『硯滴』に学ぶー不肖の弟子の戯言と思い」(『小川利夫社会教育論集第8巻 社会教育研究四十年―現代社会教育研究入門』(亜紀書房、1992年)を参照してください。

(註3)

〇小川利夫先生は、2007年7月21日に逝去された。享年81歳であった。後日開かれた小川利夫先生の偲ぶ会で述べた「お別れの辞」である。「小川利夫先生を偲ぶ――強靭な理論とおおらかな人柄に思いを馳せて」所収「お別れの辞」

(註4)

「小川利夫語録」

(註5)

〇社会科学の学びということで、筆者が東大大学院の時代、小川利夫先生や後述の小川正美先生、大学院の黒沢先輩(後の長野大学教授)らと毎月「マルクス・エンゲルス全集」(大月書店)、「レーニン全集」(大月書店)の輪読会を筆者の下宿先である世田谷区烏山の8畳間でおこなった。近くの魚屋に大皿の刺身盛りを頼んでおいて、輪読会が終わると毎回酒盛りで談論風発の気炎をあげた

【5】

〇日本社会事業大学在学中での出逢いで忘れられない先生がいる。都立大学の先生で、日本社会事業大学に非常勤で来られていた教育学の山住正巳先生(後の都立大学総長)である。

〇山住正巳先生は、小川利夫先生や堀尾輝久先生(後に東京大学教授)等の先生と交遊があり、飲み仲間であり、教育科学研究会の中核的メンバーであった。私は、小川ゼミで教育学にも関心を寄せていたので、当時、月刊雑誌『教育』(国土社)に連載されていた勝田守一先生(戦後教育学の3Mと呼ばれた一人。東大教育学部社会教育学の恩師の宮原誠一、東大教育学部教育行政学の宗像誠也、東大教育学部教育哲学の勝田守一の3人)の論文を輪読・研究する「日本社会事業大学教育科学研究会」を立ち上げ、学友と毎月勉強会をしていたが、なんと山住正巳先生は手当も交通費も出ないのに、その研究会に参加してくれ、指導してくれた。それどころか、時には自宅にまで呼んで頂いて、小児科医の奥様の手料理でもてなしてもくれた。

〇山住正巳先生には、東大大学院教育学研究科の勝田守一先生の教室に進学しろと勧められたが、地域づくりの実践に関する関心もあって、宮原誠一先生の門を叩くことになった。

〇人の出逢いとは面白いもので、恩師の宮原誠一先生の次男宮原伸二先生(東北大学医学部出身の医師で、秋田県象潟町、高知県西土佐村で地域包括ケアのさきがけの実践をされた医師)と1990年代後半に出会った。宮原伸二先生は、当時、岡山県の旭川荘の医師で、その後川崎医療福祉大学教授になるが、筆者も川崎医療大学大学院の非常勤講師をしたこともあって、意気投合し、岡山県医師会の包括ケア研究会とかで全国地域包括支援センター協議会の会長をされた青木医師も交えて、岡山でよく飲んだ。

〇山住正巳先生からは、都立大学に社会福祉学科が開設されるときにも来ないかと声を掛けて頂いたが、それも叶わなかった。

〇山住正巳先生は、筆者の最初の単著『地域福祉の展開と福祉教育』(1986年、全社協出版部)を上梓した際、恵贈させて頂いたが、その時に筆者が「まえがき」で、“本書は 学術論文というよりも実践的研究書という方が当たっているかもしれない”とやや卑下したものの言い方をした記述部分に触れ、“空理空論的学術書”より、“実践的研究書”の方が大事で、教育学や社会福祉学の研究方法について心得違いをしているのではないかと厳しく諭された。この指摘は、私の研究方法、研究姿勢に大きな影響を与えた。

【6】

〇日本社会事業大学在学中の出逢いで忘れられない人物の一人が長野県下伊那郡阿智村の岡庭一雄さん(当時公民館主事、その後、村長になり、住民参加の手作りの村づくりを16年間務めた)である。

〇1966年2月に、小川利夫先生が講演する機会に同道させて頂き、阿智村教育委員会で日本社会事業大学の実習をさせて頂いた。その後、約2か月かけて、長野県下(喬木村、松川町、茅野市、中野市、須坂市、山之内町)の社会教育主事を訪ね、実習をさせて頂いた(この件は、「老爺心お節介情報」第68号に書いてあるので参照)。

〇この実習で学んだことは①保健、医療、社会福祉、社会教育の連携が地域づくりには必要なシステムであること、②住民の意識変容は、“上から目線”での高邁な理論の学習ではなく、実際生活に即した文化的教養を高める(社会教育法第3条)ことが必要であり、重要であるということに気付かせてもらったことである。

〇筆者は、阿智村で実習の後、喬木村教育委員会の社会教育主事の島田修一さん(後の東大教育学部助手、中央大学教授)の下で実習をさせて頂いた。島田修一さんがその後不当配転になり、社会教育主事を追われるが、その撤回を求めて闘争に入り、その支援のために喬木村にはよく通ったものである。

〇喬木村での実習の際には、同じ喬木村教育委員会の小原玄祐さんの曹洞宗・淵静寺に泊めて頂いた。奥様の小原道子さんには本当にお世話になった。

〇実習の時ではないが、東大大学院時代(月に1回程度の割合で、夜行列車に乗って、喬木村を訪ね、青年団や婦人会(当時)の学習会に参加していた)に淵静寺に泊まった際、戦前の華族であり,礼法小笠原流家元の小笠原忠統先生(当時、長野県立松本図書館長、後に相模原女子大学教授)と一緒になることがあった。何かの折に、私に座右の銘をあげようと小笠原先生と小原玄祐さんとが話をされ、「自未得度先度他」(じみとくどせんどた)という道元禅師の教えの「修証義」第4章に出てくる一節を「座右の銘」にして生きろと諭された。それ以来、私はこの語句を「座右の銘」としてきた。

〇小笠原忠統先生は手紙を巻紙でくれる先生で、その後相模女子大学に来ないかと招聘を受けたが、その時には女子栄養大学に助手の採用が決まっていたので、お断りをした。

【7】

〇日本社会事業大学4年の時に、小川利夫先生の紹介で、三鷹市教育委員会の小川正美先生と出会うことになる。

〇小川利夫先生と小川正美先生との出会いは、東京学芸大学で行われていた「社会教育主事養成課程」での講師と受講生の関係が始まりであるが、お二人とも「三多摩社会教育研究会」に所属し、肝胆相照らす仲になる。

〇小川利夫先生は、日本社会事業大学の学生で生活困窮の学生にアルバイト的味合いも含めて、小川正美先生が担当している三鷹市勤労青年学級(前身は三鷹市青年実務学校)の講師補佐の名目で送り込んでいた。

〇筆者もその一環で、1966年度(学部4年生)から講師補佐になり、1967年度からは勤労青年学級の社会コース担当の講師に任命される。

〇1967年度の勤労青年学級の実践報告を『青年学級の視点』として出すので論文を書けと言われ書いた。自分が担当する「社会コース」の実践記録だけでなく、勤労青年学級のあり方、考え方についても書けといわれ、苦労しながら書いた。この作業を通じて、実践において講師なりの「実践仮説」が重要であるし、学習者理解が欠かせないことを訓練させてもらった(「老爺心お節介情報」第62号の「我が青春譜―東京都三鷹市勤労青年学級での10年間の学びと交流」を参照)。

【8】

〇その他在学中で出逢った方々で忘れられない方は、三浦三郎先生と渡部剛士先生である。

〇学部4年の夏(1966年8月)、小川利夫先生に、“大橋君をよろしく”と一筆書いて押印した名刺を頂いて、山形県社会福祉協議会の渡部剛士先生(日本社会事業大学の卒業生、第2次世界大戦での特攻隊(?)の生き残りの方。山形県民謡「最上川舟歌」を朗朗と謡う人。後に事務局長、更には東北福祉大学教授)と三浦三郎先生(戦前の社会事業主事、東京の下町にあるセツルメントハウス興望館の主事、戦後秋田県社会福祉協議会の事務局長)を訪問した。

〇三浦三郎先生には、自宅に泊めて頂き、竿灯まつりまで見学させて頂いた。その後も、いろいろな機会に指導を賜った。また、その後私が日本社会事業大学の教員となり、秋田県に招聘されるたびに、毎回最前列に陣取り、講演を聞いてくれ、終わると講評をして育ててくれた。

〇渡部剛士先生には、山形県田麦俣地区の実践や上山市中川地区の中川福祉村の実践を教えて頂いたり、全社協の「地域福祉計画」委員会の同じ委員として、市町村社協のあり方について教えて頂いた。

(2025年9月7日、白露の日に記す)

(2025年9月7日、白露の日に記す)

Ⅱ 日本社会事業大学卒業後から大学院修士課程修了を経て、日本社会事業大学専任講師就任までの時代―主に社会教育活動での出逢い

【1】東大大学院修士課程入学から1970年

〇筆者は、1967年に日本社会事業大学を卒業し、東大教育学部宮原誠一研究室の研究生になる。

〇大学院に進学して、できれば研究者の道に進みたいと決意した日本社会事業大学の4年生の時には、おぼろげながら「社会教育と社会福祉の学際研究」をしたいと考えるようになった。

〇研究者の道への選択と研究テーマに大きな影響を与えてくれたのが、小川利夫先生が1962年、37歳の時に書かれた論文「わが国社会事業理論における社会教育観の系譜―その『位置づけ』に関する一考察」(日本社会事業大学研究紀要『社会事業の諸問題』第10集)であった。奇しくも、私も小川先生と同じようなテーマで修士論文を書くことになる(修士論文テーマ「戦前社会事業における『教育』の位置」)。

〇大学院研究者への進学を志した日本社会事業大学の4年時は、相変わらず教育科学研究会などに出入りし、群馬県島小学校での実践で一世を風靡した斎藤喜博先生の研究会にも出入りし、教育実践の考え方、方法などについても学んだ(後に発刊された『斎藤喜博全集』を購入したが読み切れなかった。『島小の実践』等単行本の幾冊かは読んだ)。

〇他方、社会福祉論(当時は「社会福祉学」とは言えず、「社会福祉論」であり、体系化された「社会福祉学」への構築を目指した。筆者が、「社会福祉学」を躊躇なく使用するようになったのは、2003度から日本学術会議において日本学術振興会の科学研究費の細目として「社会福祉学」が認められ、「社会学」から独立した時からである)については、当時労働経済学を学ばなければ駄目だと言われていた時代でもあり、大河内一男、氏原正治郎、隅谷三喜男、戸塚秀夫等の著作を読んだ(後日談になるが、日本社会事業大学の専任講師になった際、日本社会政策学会に入会しろと言われた。日本社会政策学会は日本社会福祉学会の親学会だから入会しろと言われたが、私は入らなかった。また、当時は、大河内一男の昭和13年論文「我國に於ける社会事業の現在及び将来―社会事業と社』第22巻5号、昭和13年8月)は社会福祉論を学ぶ者の必読文献と言われ読んだが、なぜ社会事業が労働経済学の社会政策の“補充・代替”の位置にあるのか疑問に思い、納得しなかった。仲村優一先生の『社会福祉概論』は“補充・代替説に立脚している)。

〇そのような経緯もあり、社会福祉論を憲法第25条を法源とする社会的生存権の位置づけだけでいいのかと疑問を持つようになるし、当時の社会福祉学界の通説である「狭義の社会福祉と広義の社会福祉」という言い方には幻滅を感じることになる。

〇そんな折、1967年に『経済学全集22「福祉国家論」』(小谷義次編著)の別冊に収録された江口英一先生の論文「日本における社会保障の課題」を読み、これこそが「社会教育と社会福祉の学際研究」をする際の道しるべだと思った。

〇その当時は、何故か別冊という方式が出版界で流行っていた。少年雑誌などの付録付き雑誌と同じ感覚だったのか分からないが、紙の装丁箱に入っている『福祉国家論』に江口論文は柴山幸治著「福祉国家と経済計画」という論文とともに別冊として入っていた。筆者にとっては、本体の本よりも別冊の江口論文の方が面白かった。

〇この江口論文に示唆されて、対人援助としての社会福祉は国家レベルの政策ではなく、市町村自治体レベルで整備され、システム化されるべきだとの確信を得た。

〇筆者の地域福祉研究は、江口英一学説と岡村重夫学説を乗り越えようとするところから始まった。

【2】1970年は筆者の人生の大きな節目

〇1970年は筆者にとって、「人生の大きな節目」であった。

〇「第1の節目」は、1970年3月に東京大学大学院修士課程を修了したことである。「東大紛争」等があり、必ずしも全力で取り組めたとはいえないまでも、東大の中央図書館の地下に個室閲覧室を借りられて、資料を必要なだけ借りて読み、書けたことは自分にとって大きな財産になった(後日談になるが、日本社会事業大学の清瀬移転に伴い、図書館棟を建設できたので、そこに教員や大学院生が研究できるように個室の閲覧室を設けたが、利用者は少なく、後日廃止された。日本社会事業大学大学院の院生の研究能力、研究姿勢に正直落胆した)。

〇修士論文の審査は、宮原誠一教授、碓井正久教授、裏田武夫教授(図書館学)、藤岡貞彦助手などの教員の列席の他、多数の院生にも公開される修士論文公開審査会であった。

〇修士論文のテーマは、拙著『地域福祉の展開と福祉教育』、『地域福祉とは何か』にも収録させて頂いたが、「戦前社会事業における『教育』の位置」である。

〇その審査結果は、宮原誠一先生から良い評価を頂いたが、宮原先生から今度は「社会教育における社会事業の位置を」を研究する必要があるのではないかとの指摘を受けた。

〇宮原誠一先生は1970年3月で退官されたので、最後の指導を受けた院生だった。修士課程を修了し、かつ博士課程への進学も認められた。博士課程での指導教授は碓井正久先生にかわった。

〇1970年の「第2の節目」は、1970年4月26日に日本社会事業大学の同級生の渡部貴恵と結婚したことである。

〇渡部貴恵とは日本社会事業大学1年時の夏休みに一緒に神奈川県立中里学園のボランティア活動を行った。3年次の社会調査実習では、同じ小川利夫班(助手 高澤武司先生、後に岩手県立大学ソーシャルワーク学部学部長)で「中卒青年の集団就職調査」を行い、かつ3年次からは「教育科学研究会」で一緒に雑誌「教育」の勝田守一論文を輪読した仲であった。

〇日本社会事業大学卒業時には、将来一緒になろうと結婚の約束はしたものの、渡部貴恵は東京都職員、私は研究生で将来が見通せない状況だったので、東大大学院の修士課程を修了したら結婚しようということで、1970年4月26日に結婚式を挙げた。新婚旅行の費用は全て渡部貴恵が負担してくれた。結婚のお祝いに夫婦茶碗を2組頂いた(一組は煎茶用の九谷焼で、仲村優一先生から頂いた。もう一組は栃木の方で益子焼のほうじ茶を飲む夫婦茶碗である。その二組の夫婦茶碗は壊れることなく、結婚後55年の現在も毎日使われている)。

〇1970年の「第3の節目」は、女子栄養大学の助手に採用されたことであった。

〇女子栄養大学で教育学を教えていた柴田義松先生から小川利夫先生に話があり、私が女子栄養大学の社会福祉論を担当する助手として採用された。

〇柴田義松先生は、教育科学研究会のメンバーで斎藤喜博先生と教授学部会を作って活躍していた先生で、旧ソ連のレフ・ヴィゴツキーの『思考と言語』の翻訳者でもあった(柴田義松先生は1985年に東大教育学部助教授に転出、のちに教授。日本教育方法学会会長。柴田義松先生の影響もあって、スイスの心理学者・ピアジェの『言語と思考』を齧ったりした)。

〇女子栄養大学の助手の話があった際、私は東大大学院の博士課程に在籍したまま、助手になれるなら受諾しますと生意気にも条件を出し、それが認められて大学院との2重籍で就職した。

〇女子栄養大学の助手の待遇は、一般事務職員と同じように朝から夕方まで勤務する形態で、朝出勤すると出勤簿に押印しなければならなかった。授業を担当する助手なのに、一般教養科目を担当する教室(教授3人)の掃除、お茶くみ、雑務を命じられた。他の実験系教室の助手は助手とは名前が付いているものの、副手か事務職員のような扱いであった。

〇東大紛争を見てきたものにとって、これは看過できないので、まず助手会を組織化した。心ある助手たちと話をし、助手会を作り、助手の地位向上のために助手会の機関誌『あしすたんと』を1971年に創刊した。創刊号の巻頭言を筆者は書いており、そこで助手会結成の目的を“女子栄養大学は「食」にかかわる研究をする単科大学であり、その栄養大学における研究等はどうあるべきかを志向しつつ、助手の研究体制を向上させるところにある”と述べている。

〇助手会の滑動もあって、①出勤体制を教授たちと同じフレックスタイム制にできた、②主任助手制度を創設してもらい、待遇改善を図った、③教授会に助手会の代表を出席させることなどの改善が図れた。

〇このような活動を助手会会長として主導したので、講座制の強い実験系の教授に睨まれ、大学院博士課程と女子栄養大学の2重籍は認めないといわれ、3年半で女子栄養大学助手を退職した。いまとなっては、給料をもらえる助手を継続し、博士課程を退学する道を選べばよかったと後悔しているが、その当時は研究者の道を選んだ以上博士課程を全うしたいと考えていた。

〇助手の籍を失ったので、1973年1月から日本社会事業大学の専任講師に採用される期間、東京都職員であった妻の扶養家族になった。当時、男が妻の扶養家族になるという発想がなく、随分もめたそうだが、結果として認めてもらった。収入の面は、三鷹市勤労青年学級の講師をしていたので、それなりにあったが、健康保険面で扶養家族にならざるを得なかった。

【3】稲城市社会教育委員と「社会教育推進全国協議会」、「社会教育学会」の活動

〇1970年4月、我々夫婦は東京都南多摩郡稲城町に移住した。稲城町は、1971年に3万人特例市として稲城市に昇格した。

〇稲城市に昇格することもあってか、稲城市教育委員会に社会教育主事が設置されることになった。東京都教育庁からの依頼もあって、小川利夫先生は日本社会事業大学で筆者の2年後輩の川廷宗之さん(後の大妻女子大学教授)を紹介した。当時、日本社会事業大学には社会教育主事養成課程があった。

〇川廷さんとは、顔見知りだったこともあり、かつ筆者が東大大学院で社会教育を専門に学んだ人ということで、弱冠26歳の若さなのにいろいろな機会を与えて頂いた。1969年に設置していた稲城市社会教育委員の会議の委員に筆者を推薦してくれた。

〇早速、稲城市社会教育の礎になる稲城市社会教育委員の会議で、稲城の社会教育の将来像を論議し、1972年に「公民館及び図書館の運営について」と題する答申を出し、①公民館7館構想、②社会教育主事等の専門職の採用、③公民館運営審議会、図書館運営協議会等の住民参加の手立ての保障、④後述する「公民館3階建て構想」の実現を提言する。

〇稲城市においては、それまで公民館や図書館はなかったが、婦人会や青少年委員会による活動が活発で、東京都内でも一目置かれる活動をしていた。

〇稲城に戦前移住してきて、いろいろ生活改善などの活動をしていた当時の社会教育委員の会議の議長の勝山道子さんや稲城市で最初の女性議員になる富永ヨシ子さん等、外部からの移住者がある意味婦人会の活動を活性化させていた。

〇一方、青少年委員活動としては、長坂泰寛さんや川島実さん等の地主層が頑張ってくれていた。

〇社会教育委員の会議は、移住組の人々と地元の土着民である、地主層の白井威さん(後の東京都議会議長、東京都社会福祉審議会でも筆者と同席)等が混在して、“新しい稲城のまちづくり”をしようと活気に満ちた論議をしていた。この時期は、稲城市の公民館の整備計画等これからの稲城市の社会教育のあり方、プランを立てるという楽しい時期であった。

〇社会教育主事も川廷宗之さん以降、毎年のように採用され、浜住治郎さん(現、被団協事務局長)、向山千代さん、霧生久夫(?)さん、霜島義和さんなどが採用され、研究会を作り、稲城の社会教育の楽しい夢を語った。

〇稲城村は明治22年(当時人口3600人、現在9万5千人)に7つの村が合併して発足するが、社会教育委員の会議はその合併した旧村(稲城市の大字単位)毎に一つの公民館を立てるという7館構想という画期的な答申を社会教育委員の会議はした。その構想は現在実現している。新しく大規模開発された地域にも必ずコミュニティセンターか文化センターが設置された。

〇1973年に最初に建てられた公民館は、1960年代に東京都三多摩で論議された「公民館3階建て論」に基づき、1階はロビー及び軽食が摂れるコーナーとホール、2階は社会教育団体事務室(共同使用の印刷機器やロッカーなどを整備)及び集会室、3階は図書館、4階は学習・研修室といった、当時の最先端の考え方を反映したものになった。この公民館には市役所の職員が常駐する保育室を設置した(1947年に制定された児童福祉法の保育所の目的の一つに、女性の社会参加と地位向上のために保育所が必要と考えられていたことを援用)。

〇筆者は、新しくできた中央公民館において、1974年に「住みよい稲城を創る会」(代表大橋謙策)主催の「稲城の福祉を考える集い」を開催した。公民館に約400名近くが集まり、「父子家庭の子育て」、「学校拒否児の課題」、「嫁の立場での舅、姑の介護」の体験発表を聞いて頂き、その後分科会に分かれてグループワークが行われた。体験発表者を探すのには苦労したが、大成功を収めた。「学校拒否児」の親御さんが15名も来られていて、急遽その分科会を作らざるを得なかったことがとても印象的であった。

〇この頃、筆者は江口英一先生が指摘されたように、住民の暮らしを守るためには市町村の社会福祉サービスを充実させることが重要だと考え、稲城市の社会福祉問題にも関心を寄せ、保育所づくり運動や就学援助制度の改善を図っていた。就学援助制度は、文部省(当時)基準でいくと生活保護基準の1・5倍であったが、筆者は1・8倍まで引き上げるべきだと陳情し、結果的に1・6倍になった(当時、長崎県香焼町が1・8倍で、筆者は長崎まで視察に行った)。

〇保育所づくりでは、公民館保育室は設立できたが、保育所の増設はなかなか進まなかった。そうこうするうち、我が家に子どもが産まれ、保育所入所を申請したが、市役所は“保育に欠けることは認めるが、保育所に空きがない”と申請却下の措置決定通知書を寄越した。ご丁寧に、その決定通知書には、“この決定に不服がある場合には、児童福祉法、行政不服審査法に基づき、不服申し立てができます”と書いてあった。

〇筆者は、不服申立制度があることは当然知っており、福祉事務所に電話をして、あれだけ保育所増設の必要性を言ってきたのに、”保育所に空きがない“から措置できないというのなら不服申し立て制度を活用して不服申し立てをします。1週間後に不服申し立て書を提出しますと福祉事務所に通告をした。1週間後、福祉事務所から電話があり、”保育所に空きがでましたので、入所してください“ということで、”不服申し立て騒ぎ“は終わった。

〇筆者は、その後も保育所増設運動や保育料の適正化運動を行い、稲城市保育問題審議会や稲城市社会福祉委員会等を行政に設置させ、住民参加の社会福祉行政のあり方を追求してきた。

〇稲城市では1975年4月に統一地方選挙があり、筆者が代表を務めていた「住みよい稲城を創る会」からも候補者(須恵淳さん。稲城市市議会議員、コマクサ幼稚園園長)がでて、現職の森直兄候補と争ったが、敗退する。そのような敵対行為をした筆者を森直兄市長は、干すことなく、社会教育委員も保育問題審議会の会長も続投させてくれた。のちには、「稲城市地方自治功労賞」まで授与された。

〇敗れた須恵淳さんには、コマクサ幼稚園の副園長として手伝えと言われ、それから10年間、非常勤で副園長を務めることになる。この時は、教育科学研究会で学んだことが大いに生かされた。

〇1970年前後の筆者の滑動は、「社会教育と社会福祉の学際研究」とはいうものの、圧倒的に社会教育分野での活動が中心であった。

〇東大の宮原研究室の研究生にも関わらず、「社会教育推進全国協議会」(国土社の「月刊社会教育」の読者が中心に、1963年に設立され、民主的社会教育推進の全国セミナーを毎年8月各地持ち回りで行っていた。その活動に筆者は参加していた)や修士課程に入学した際には、小川利夫先生の推薦を頂き、日本社会教育学会の会員になった。

〇また、筆者が日本社会事業大学の卒業生で、それなりに社会福祉分野が分る人として認識されていたのか、1960年代末からの東京都立三多摩社会教育会館での障害者の青年学級の調査研究や1970年に東京都教育庁が始めた「市民の自主企画による市民講座」のあり方プロジェクトの「社会福祉コース」の講師を命じられた。

〇立教大学の室俊司先生(東大宮原研究室出身)ともども、都内各地から選ばれた、各地の婦人(当時の使用語)の地域活動のリーダーたちと「自主企画による市民講座」のあり方を論議した。「社会福祉コース」には、練馬区から世良田さん、杉並区から杉山さん、文京区から若林さん、品川区から山口さん、板橋区から手嶋さん、世田谷区から植村さん等、各地域の若手の女性リーダーたちが地域づくりに燃えて参加してくれていた。

〇「社会福祉コース」では、当時出版された「自分たちで命を守った村」(岩波新書)を読んで学習していることもあって、「社会福祉コース」のメンバーで、岩手県沢内村を1970年に訪ねた。

〇当時の、大田祖電村長や、深沢正雄元村長の奥様(当時、沢内村社会福祉協議会の事務局長)、高橋典茂さんらに深沢村政が始めた「自分たちで命を守った村」の理念、活動について話を聞き、感動した(沢内村には、その後もたびたび訪問し、1990年には沢内村地域福祉活動計画「コーリムプラン」を作成し、「コーリム大学」を開催した)。

〇コースの人々とは、東京都教育庁の事業が終わった後も、月1回女子栄養大学の松柏軒で食事を取りながら勉強会を続けた。

〇そんな経緯も作用したのか、1971年の第8回社会教育全国集会では「権利としての社会教育とはなにか」のテーマで基調講演を任された。このテーマは、日本社会事業大学の小川政亮先生の著作『権利としての社会保障』をもじったものであった。その縁で、1972年に、雑誌『都政』に「権利としての社会教育と社会教育行政」という論文が掲載された。

〇1969年には、日本社会教育学会紀要第5号に「社会教育主事の「専門職化」に関する一考察」を書いたし、1971年には『日本の社会教育 第15集 社会教育法の成立と展開』(日本社会教育学会編、東洋館)に「社会教育法制と社会事業―地域福祉を巡る隣保館と公民館」という論文が採択され、収録されている。

【4】「社会教育と社会福祉の学際研究」の萌芽と『月刊福祉』への登場

〇1970年に大学院修士課程を修了して、研究者への道が見通せるようになったので、本来研究テーマにしていた「社会教育と社会福祉の学際研究」を隣保館や地域福祉との関りで深めようと考えた。

〇この頃、小川利夫先生、永井憲一先生(法政大学教授)、平原春好先生(東大教育学部教育行政専攻)らと日本教育法学会の設立と研究会が持たれていた。筆者は、その研究会の事務局を担っていたということもあり、1972年に勁草書房より刊行された教育法学叢書第2巻の『教育と福祉の権利』に執筆の機会が与えられた。「へき地教育・夜間中学――貧困の世代継承と「教育福祉」」と題して執筆した。小川先生、永井先生からは「貧困の世代継承」という表現はどうなのだろうかと疑問が出たが、筆者は“貧困が世代を超えて継承されてしまっていることが問題であり、それを断ち切る教育と社会福祉にならなければならない”と言い張り、この表現を認めて頂いた。

〇この論文を書くに当たって、糀谷中学や小松川第4中学(?)等の夜間中学を訪問調査し、夜間中学の先生方との交流や高野実(?)さんが書いた「夜間中学」という本を読んだりした。

〇また、それの延長で、時期は少々後になるが、一粒社から1978年に刊行された『教育と福祉の理論』(小川利夫・土井洋一編)の編集実務を担当し、「社会問題対応策としての教育と福祉―戦前の歴史的構造の一考察―」を書かせて頂いた。

〇そのような研究生活を送っていた折、日本社会事業大学の1年先輩の和田敏明さん(筆者は、和田さんを「ミスター社協」と呼んでいる。全社協の地域福祉部を主に歩き、最後は事務局長、その後ルーテル学院大学教授、『和田敏明 地域福祉実践・研究のライフヒストリー・社会福祉協議会の変遷とこれからへの期待及び提言』(香川県社会福祉協議会刊、2024年3月参照))が全国社会福祉協議会の地域福祉部に勤務していたことや、東大教育学部社会教育学科出身の根本嘉昭さん(後の厚生省専門官、立正大学教授)が全社協に就職したということもあり、全社協地域福祉部に出入りするようになる。

〇丁度その頃は、1969年に「コミュニティー生活の場における人間性の回復」(国民生活審議会報告)がだされ、文部省も厚生省も含めて各省庁挙げてコミュニティ政策に取り組んでいた時代である。

〇同じように、全社協も、1971年5月に「地域福祉センター研究委員会報告案」を出す。また、1971年6月には「福祉事務所の将来はいかにあるべきかー昭和60年を目標とする福祉センター構想」(社会福祉事業法改正研究作業委員会報告)が出され、戦前のセツルメントや隣保館の“再生”が謳われたことに感動し、自分が行おうとしている「社会教育と社会福祉の学際研究」はまさに、この地域福祉センター構想を拠点に展開できるのではないかと喜んだ。

〇1971年7月に行われた全社協、神奈川県隣保事業協会主催の「全国地域福祉センター研究協議会」に胸躍らせて参加した。しかしながら、論議の中心は、その当時の隣保館の経営、運営をどうするかということに終始していて、筆者はいたたまれず、隣保館の今後のあり方とその実現のあり方を論議する場ではないのかと質問した。横須賀キリスト教会館の阿部志郎先生が、後日“大橋君はあの時発言したね”と覚えていてくださった。

〇当時の全社協職員の中には、日本社会事業大学卒業生が沢山いた。学部だけでなく、研究科、専修科、短大の卒業生が多くいた。それは、戦後初期に、戦前の海軍博物館の跡地利用で、日本社会事業大学のみならず全社協等の社会福祉団体が一緒に事務所を構えていたことも影響していたのかもしれない。

〇多分、そんなことも影響しているのだと思うが、全社協職員には「社会教育と社会福祉の学際研究」をしている筆者をある意味使い勝手がよかったのかもしれない。1973年11月には、『月刊福祉』に「新しい貧困と住民の教育・学習活動」を書かせてもらっている。また、1977年1月号の『月刊福祉』に「社会福祉のための社会教育―その三つの枠組み・試論―」、1977年10月号の『月刊福祉』に「地域福祉の主体形成と社会教育」という論文を書いている。

〇そのような縁があったからか、全社協出版部の矢口雄三さん(日本社会事業大学の同窓生)の薦めもあって、1978年2月には全社協出版部から『社会教育と地域福祉』を編著として刊行出来た。

〇この編著では、実践編では1960年代から取り組んできた「障害者の社会教育」(西宮市の肢体不自由者の生活学習と町田市の大石洋子(東大教育学部出身の社会教育主事)さんの心身障害者の青年学級の実践を取り上げた)や体系的高齢者の生涯学習を推進していた兵庫県の「いなみ野学園」等を取り上げた。

〇また、地域福祉分野の実践では、山形県社会福祉協議会が推進していた地域保健活動である「かあちゃんの病気をなくす運動」を渡部剛士先生に、ノーマライゼーション思想に基づくまちづくりとして、田代国次郎先生(当時東北福祉大学教授)に「福祉モデル都市」第1号になった「仙台・福祉のまちづくり」について書いて頂いた。

〇理論編としては、「教育と福祉」の理念・構造や「教育と福祉」の歴史的系譜等筆者が書き留めてきた論文を収録させて頂いた。

〇1972年から日本社会事業大学の非常勤講師を務めていたこともあり、日本社会事業大学の小川政亮先生には『扶助と福祉』(至誠堂、1973年刊)に「『世帯保護』の原則と「教育を受ける権利」、「入院助産制度―子どもの私有性と社会性」、「母子家庭と世帯の自立助長―母子福祉資金問題」を書かせて頂いた。

〇また、鷲谷善教先生には、1973年刊の『社会福祉労働論』(鳩の森書房)で「児童指導員解雇事件に内在する課題」という論文を書かせて頂いた。この論文は、児童養護施設に根強くあった、模擬家庭観に基づく実践と“滅私奉公的職員論”の在り方を批判し、科学的支援論の必要性を問うたものであった。

【5】1974年4月に母校の日本社会事業大学の専任講師に就任

〇小川利夫先生が「教育制度検討委員会」の事務局長に就任されるなど忙しくなり、かつ名古屋大学への転出も決まっていたので、日本社会事業大学には、1972度から非常勤講師として勤めていた。

〇この当時は、聖心女子大学(橋口菊先生、東大教育学部社会教育専攻)、千葉大学(福尾武彦先生・社会教育学、中島紀恵子先生・看護学)、成蹊大学で社会福祉論を教えると同時に、和光大学で社会教育を教えた。和光大学では、講義の他に、非常勤にも関わらずゼミナールも担当し、12年間教えた。

〇1974年4月、母校の日本社会事業大学の専任講師に就職できた。実は、この時、東京学芸大学の小林文人先生(九州大学教育学部出身、社会教育推進全国協議会のメンバー)から、社会教育担当の講師で来ないかと言われていたが、小林先生には、申し訳ないが、もし日本社会事業大学で採用されなかったら東京学芸大学にお世話になりますといって、正式決定を待って頂いた。結果として、東京学芸大学をお断りして、母校の日本社会事業大学に専任講師として就職した。その選択には、母校というだけでなく、「社会教育と社会福祉の学際研究」をするのには、日本社会事業大学の方が研究環境的にいいと考えたからである。

〇1974年4月、正式に日本社会事業大学専任講師として就職できた。仲村優一先生から辞令を交付されたが、その折、仲村先生に、”先生、この給料の額は、準保護世帯の基準ではありませんか。何とかならないのですか”と聞いたら、”この基準は国家公務員の給料表に準じているのでどうにもならない”といわれ、給与の低さを実感した。

〇就職に当たって、仲村優一先生と五味百合子先生(戦前の日本女子大学社会事業学科卒業、戦前の社会事業講習会の修了者、日本社会事業大学では研究生活をせず、学生課長として一貫して学生指導(学生を守る)に従事した)から言われたことは、”日本社会事業大学の教員は、研究者として日本の社会福祉界に貢献することは大切であるが、それ以上に学生の教育・指導をしっかりして欲しい。日本の社会福祉界を向上させるために、学生をしっかり育てて、卒業させることを重んじてほしい”と説かれた。

〇この考え方を筆者は守り通したと自負している。2年次、3年次のゼミナールで、学生の興味・関心に即して、いくつもの「小ゼミ」を作り、「小ゼミ」のテーマを共同研究させ、親ゼミで報告させるとともに、「小ゼミ」毎にテーマに即したゼミ論文集を書かせ、それを持って”温泉付き、お酒付き、スキー付きのゼミ合宿“を毎年行ってきた。

〇後日談になるが、1989年には、当時の平田富太郎学長の提案を受けて、日本社会事業大学「大橋ゼミ」開設15周年を記念して、第1回の「大橋ゼミ」卒業生の「ホームカミングデー」を開催した。

〇それ以降、5年おきに行ってきた。教員としての筆者も5年間の研究業績を印刷し、参加者に配布するし、卒業生とともに学ぶ機会を作ってきた。

〇2023年10月に第8回目の「ホームカミングデー」を開催し、「ホームカミングデー」の行事は終了させて頂いた。筆者が80歳になったということと、筆者が社会福祉界の実践、研究に目配りをして情報を集め、それに関して論文を書き、その5年間の論文を「ホームカミングー」で配布することが辛くなってきたからである(筆者の情報発信は、その後「老爺心お節介情報」として、現在74号まで発信している)。

〇この「ホームカミングデー」という考え方は、筆者が日本社会事業大学の清瀬移転の際に打ち出した、今後の大学の在り方の一つとして「卒業生のリカレント教育」の場になるべきだという考え方とマッチしていた。

(註1)

「我が師を語る(1)仲村優一先生とソーシャルワーク」

(『ソーシャルワーク研究』115号・2003年秋号所収、相川書房)

(註2)

『故仲村優一先生偲び草―研究業績・社会活動の功績』刊行にあたって(2016年2月14日)

(註3)

「日本社会事業大学名誉教授五味百合子先生お別れの会弔辞」(2009年4月5日)

(2025年10月1日記)

Ⅲ 1970年代後半における「ボランティア研究」と「施設の社会化論」

〇1974年に日本社会事業大学の専任講師に就職でき、筆者の研究関心、研究領域は、社会教育に偏っていた1970年代前半と異なり、社会福祉領域へと変化していく。その橋頭保ともいえる研究課題は「ボランティア研究」と「福祉教育研究」であった。

【1】日本青年奉仕協会と「ともしび運動」の総括研究

〇筆者が、いつ誰の紹介で、どのような経緯を経て日本青年奉仕協会に関わるようになったのかは記憶が定かでない。しかしながら、社団法人日本青年奉仕協会が刊行している『青年と奉仕』の第100号記念特集号(1975年12月刊行)に「ボランティアと社会教育」と題して論文を書いている。この100号記念号では、一番ケ瀬康子先生や柴田善守先生が座談会に登場している。

〇日本青年奉仕協会は、総理府の青少年問題協議会や文部省の社会教育審議会のオピニオンリーダーを務めた末次一郎氏が主宰して、1967年に創設された組織である(末次一郎氏は、佐賀県白石町生まれで、戦前の陸軍の中野学校二俣川分校の卒業生、戦後の北方領土返還活動や沖縄返還などの影の功労者で、岸信介、佐藤栄作、中曽根康弘等の歴代総理大臣の相談役を務めた影のフィクサーでもあった)。

〇日本青年奉仕協会には、祐成善次、新田均、興梠寛等の職員がおり、全国ボランティア研究集会を開催していた。多分、その全国ボランティア研究集会に参加していて、交流がはじまったのだと思う。

〇少々、時期は前後するところがあるが、山梨県ボランティア協会(岡センター長)、静岡県ボランティア協会(小野田全宏現理事長)、世田谷区ボランティア協会(牟田悌三会長)、東京都ボランティアセンター(吉沢英子センター長、日本女子大学、大正大学教授)、富士福祉事業団(枝見静樹理事長)らとの交流もこの頃から始まる(大阪ボランティア協会は戦後初期の1947年に同名の組織がたちあがったが、現在の大阪ボランティア協会は1965年に発足している。筆者との関係は地理的に遠いということもあり、交流が深まるのは1977年の日本社会福祉学会で、当時の岡本栄一事務局長(後に聖カタリナ大学教授)と出会ってからである)。

〇多くの社会福祉関係者は、1995年の阪神淡路大震災支援のボランティア活動を称して「ボランティア元年」と言っているが、ボランティア活動はすでに1970年代中頃から各地で取り組まれている。

〇1970年代中ごろのボランティア活動に関わる隆盛は、その当時都道府県及び都道府県社会福祉協議会が取り組んでいた一種の精神作興運動である「福祉の風土づくり」といウ感性運動があった。

〇その先鞭をつけたのが、神奈川県知事の長洲一二知事で、1976年に神奈川県で「ともしび運動推進協議会」が設置され、1978年には「ともしび運動を進める県民会議」が発足する。

〇1976年に「ともしび運動を進める県民会議」に「ともしび運動促進研究会」が設置され、筆者が委員長を仰せつかった。それは、神奈川県庁職員の大澤隆さんの推薦でなされた人事だと聞いている。大澤隆さんは日本社会事業大学の先輩で、岩手県社会福祉協議会職員を経て神奈川県に就職、後に岩手県立大学の教授を務める。

〇この委員会では、行政からの一方的な戦前のような精神作興運動にならないよう、福祉教育の在り方やボランティア活動のあり方、住民参加について丁寧に論議をした(「ともしび運動促進研究会中間報告―ともしび運動の発展をめざして」1977年参照、委員には青年奉仕協会興梠寛、南里悦史(東大大学院1年後輩、後に九州大学教授)西山正子(後に茅ヶ崎市議員)、大澤隆(神奈川県民生部))。

〇この「ともしび運動の中間報告書」で、筆者は「福祉教育の定義」を整理する。

(註1)

「福祉教育とは、憲法第13条、第25条等の規定された人権を前提にして成り立つ平和と民主主義社会を作り上げるために、歴史的にも、社会的にもそがいされてきた、社会福祉問題をそざいとして学習することであり、それらとの切り結びを通して社会福祉制度、活動への関心と理解をすすめ、自らの人間形成を図りつつ、社会福祉サービスを受給している人々を、社会から、地域から疎外することなく、共に手をたずさえて豊かに生きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身につけることを目的に行われる意図的活動」(上記報告書P4)

〇これ以降、各地で、名称は異なるものの、「福祉の風土づくり」運動が都道府県社会福祉協議会によって展開される。筆者は、この取り組みの講師として各地に呼ばれた。多分、それは「社会教育と社会福祉の学際研究」をしていたからであろう。

【2】全社協「ボランティア基本問題研究委員会」の作業

〇全社協が、各地の善意銀行や奉仕銀行などのネットワークの役割を担っていた「中央ボランティアセンター」を、1977年に国庫補助が付いたこともあり、全国ボランティア活動振興センターへと改組した。

〇全社協のボランティア活動の牽引者は木谷宜弘先生で、徳島県社会福祉協議会時代に善意銀行を作り、その力量が買われ、全社協のボランティア活動の担当者に迎えられる(木谷宜弘先生は、後に淑徳短期大学教授、福山平成大学教授を務める)。

〇その全国ボランティア活動振興センターが、1968年に策定していた「ボランティア活動を育成するためにーボランティア育成基本要綱」を改訂すべく、1979年6月に「ボランティア基本問題研究委員会」を立ち上げる。委員長は、阿部志郎先生で、筆者は作業委員会委員長と起草委員会の委員長を仰せつかった。

〇筆者は、この機会以降木谷宜弘先生に懇意にして頂き、共編著をいくつも上梓しているが、その最初の契機がこの時である(木谷宜弘先生とは、通算28回を数える四国地域福祉実践研究セミナーで毎夏お会いし、俳句の指導を頂いた。四国地域福祉実践セミナーでは、日本社会事業大学の先輩で、徳島県の部長、徳島県社会福祉協議会の常務理事をされた丸川悦史先生とも毎夏お会いしている。丸川悦史先生も俳人で、お二人には本当によくして頂いた。その二人に加えて、真言宗仁和寺派願成寺の大西智成住職(元社会福祉法人阿波老人福祉会理事長)、徳島県社会福祉協議会職員の日開野博さん(後に四国大学短期大学部教授先生)等、皆ボランティア活動や社会福祉協議会の仕事での出逢いである)。

〇この「ボランティア基本問題研究委員会」の委員には、当時のボランティア活動を牽引していた方々が就任していた。委員長の阿部志郎先生を始め、富士福祉事業団の枝見静樹理事長、ハーモニィ・センター理事長の大野重男さん、大阪ボランティア協会理事長の柴田善守先生、東洋大学の吉沢英子先生、日本青年奉仕協会の新田均さん、厚生省専門官の根本嘉昭さんなどが委員になっていた。

〇「ボランティア基本問題研究委員会」で、筆者はフランスの「博愛」、「公民」の精神こそボランティアの理念であると考え、その当時のボランティア論とは異なる発想をした。マルセル。モースの「贈与論」とは異なる論理の展開をした。

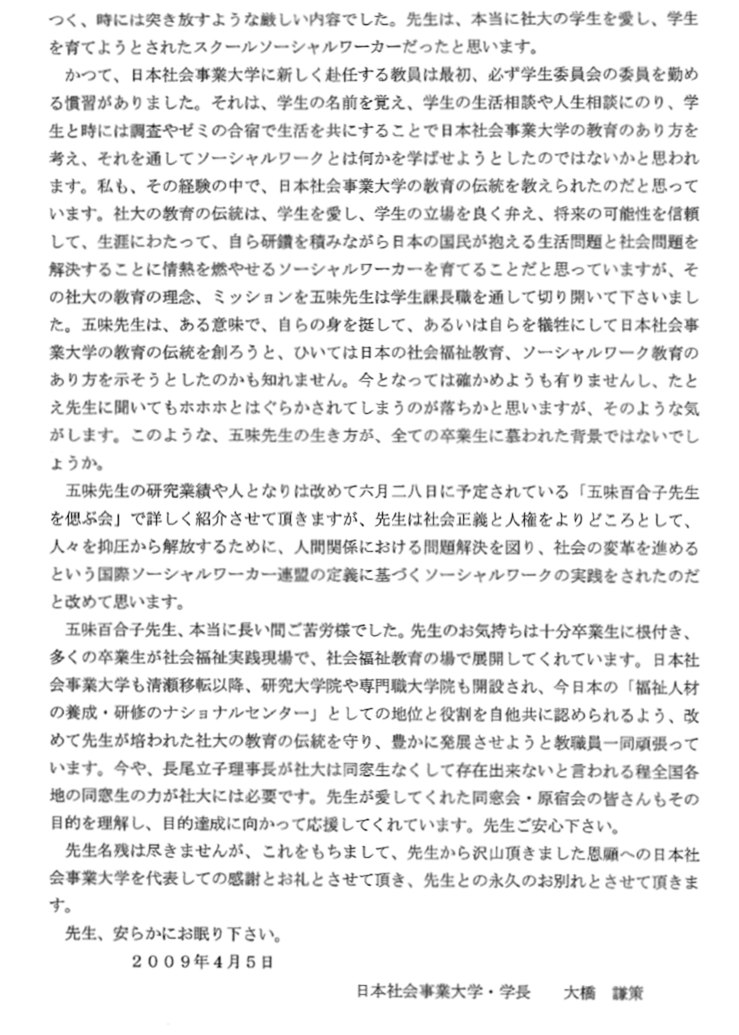

〇この研究委員会の報告書に書かれている「ボランティア活動の構造図」を、後日2010年3月26日に椿山荘で行われた日本地域福祉研究所主催の筆者の学長退任を祝って行われたシンポジウム「大橋謙策先生地域福祉論の警鐘・発展の集い」に、和田敏明さんはシンポジストして登壇してくれ、大橋地域福祉論の中枢は「ボランティア活動の構造図」にあると述べてくれた。

〇この報告書では、ボランティア活動の目標を「自立の連帯の社会・地域づくり」とした。単に、“地域社会”とせず、“社会・地域づくり”としたのは、“住民が住んでいる最も基礎的ケアの公共圏は、地域であり、基礎の自治体である市町村”であることを自覚し、そこを拠点に発展的に“ケアの公共圏”を国、国際へと広げる考え方を示したかった。はじめから広い公共圏域を考えることもあるが、悪くすると、自分の住んでいる自治体を置き去りにして、“社会”で活動をしているという“自己満足”になりかねない。筆者のこれらの考え方には、江口英一の論文が影響していたのかもしれない。

〇その上で、地方自治体を豊かにするのには、①隣近所でのあいさつ、見守り、助け合いの機能、②日常的に意識しないと忘れられ、置き去られている、時には排除、偏見にさらされている障害者等福祉サービスを必要としている人、家族を発見し、支えていく機能、③地方自治体の社会福祉問題を計画的に改善する方向を示す社会福祉計画づくりという3層の構造図を示し、その土台、基礎になる福祉教育の必要性を指摘した。

〇と同時に、民生・児童委員、社会教育委員、保護司、消防団などの関係者も重要なボランティア活動をしている人々であることを書いた。これらの人は、ボランティア活動の契機は行政からの委嘱であるが、これらの人々の活動がなければ地域は維持できないし、良くならないことを位置づけした。

(註2)

ボランティア活動の性格と構造

〇「ボランティア基本問題研究委員会」での活動が認められたのであろうか、その後各地の社会福祉協議会から招聘されることになる。

〇1978年、富山県社会福祉協議会から市町村社会福祉協議会職員研修で招聘された。担当してくれたのは、日本福祉大学卒業生の浅野、小平の両氏であった。日本福祉大学卒業生という“仲間意識”があったのであろう、二人に、単発の研修の講師で呼ぶのではなく、少なくとも3年継続して職員研修に呼んで欲しい旨をお願いした。職員研修に参加しいて、このような提案に飛びついてくれたのが、氷見市社会福祉協議会の中尾晶美さん、小矢部市社会福祉協議会の加藤邦子さんらで、その後氷見市には約40年刊継続的に関わるし、小矢部市とも約10年間通うことになる。これが、筆者の「バッテリー型研究」の走りである(『福来の挑戦――氷見市地域福祉実践40年のあゆみ』中央法規出版、2023年4月刊行参照)。

〇同じころ、宮城県社会福祉協議会の阿部守枝事務局長にも招聘され、同じような関わりの持ち方をお願いしたが、東和町の藤原さんなどとの関係はできたが、「バッテリー型研究」実践の関わりはできなかった。

〇「ボランティア基本問題研究委員会」の作業委員長、起草委員長を仰せつかったのは、筆者が1977年10月号の『月刊福祉』に「地域福祉の主体形成と社会教育」という論文を掲載していたことや、先の神奈川県の「ともしび運動」の総括研究をしていたからではないかと推察している。

〇『月刊福祉』の論文では、住民の生活課題を解決するには地方自治体の役割が重要で、社会福祉は「地域を見直し」、制度上、実践上きちんと位置付けるべきだと主張し、そのためにも地方自治体毎に地域福祉計画を策定するべきであるし、それを可能ならしめる住民の福祉学習の重要性、社会教育との連携の必要性を説いた。

〇1975年頃、筆者は戦前の「自由大学」の研究プロジェクトに参加していた。その一環で、小川利夫先生に連れられて、長野県上田市の在所にある別所温泉を訪ねた。上田自由大学(信濃自由大学)創立時のメンバーである猪坂直一さん、山越脩蔵さんにインタビューをするためであった。

〇上田自由大学は、1921年に上田在住の絹などを扱う青年たちが起こした住民の手による学習の機会であった。土田杏村や高倉輝を中心に、谷川徹三、新明正道、中田邦造、三木清、井隆等錚々たる講師陣を迎えて、上田自由大学が運営されていた。その提唱者の山越脩蔵さんや猪坂直一さんにインタビューすることが目的であった。

〇宮原誠一先生が推進されていた信濃生産大学等も含めて、住民自身の企画による自由な、体系的な学習の在り方に関する研究の一環であった。

〇このような研究プロジェクトの一員であったこともあり、筆者は東京都三鷹市勤労青年学級をより発展させた、体系的な「地域青年自由大学の創造」という論文を1979年に書いている(『講座日本の学力第14巻 青年の学力』に所収)。

〇そのような背景もあり、筆者は山口県宇部市の「婦人ボランティアセミナー」(文部省国庫補助金事業)の企画を任された時、体系的なボランティア学習のセミナーを企画した。

〇宇部市教育委員会の担当者は、田中辰彦社会教育主事で、朝に度々電話を頂くことになるのだが、田中辰彦さんは、いつも“おはようございました”と言って電話してきていた。“おはようございます”ならわかるけど、“おはようございました”はいくら方言にしても私にはなじめない挨拶をする方でした。

〇田中辰彦さんは、社会教育主事の養成課程で当時九州大学にいた小林文人先生(後に東京学芸大学)と懇意にしていて、「婦人ボランティアセミナー」をやるなら大橋謙策に相談しろということで、私が東京都国立市公民館で講師をしている時に訪ねてこられ、それ以来親交が深まっていく。

〇宇部市の「婦人ボランティアセミナー」は、文部省国庫補助事業として1977年から実施される。毎年6月開講、翌年2月終了で、9か月間に20回以上に亘り、➀社会福祉に関する基礎学習とボランティア活動の理念の学習、②高齢者や障害者等の地域における具体的生活問題の学習、③住民の辞が区次週、相互学習の重要性を学ぶ社会教育の基礎学習、④社会福祉のボランティア活動に必要な手話・展示・車椅子操作等の実践技術の習得、⑤聴覚障害者施設での体験学習の5分野を学ぶ。筆者は、このセミナーの常勤講師を20年以上続けてきた(「婦人ボランティアセミナー」はその後2年生になり、男女共学になった。『いきがい発見のまちーー宇部市の生涯学習推進構想』東洋堂企画出版、1999年6月参照。この宇部市の構想が1989年の東京都狛江市社会福祉協議会が策定した「あいとぴあ推進計画」における「あいとぴカレッジ」へと継承される)。

〇宇部市へは、当初夜行列車で、その後YS11の飛行機で、その後ジェット機と新幹線で通った。宇部市での思い出は沢山あるが、筆者が小学校6年の時に鯖を食べて蕁麻疹になり、それ以来鯖を食べられなかったが、宇部市の居酒屋で“だまされたと思って食べてごらん。ぶりよりも、マグロよりもおいしいよ”と言われ恐る恐る鯖を食べた。その鯖のおいしいことに感動し、以来生鯖を食べることができるようになったし、好物になった。

【3】日本社会福祉学会デビューと「施設の社会化論」

〇筆者が、日本社会福祉学会に入会したのは、大学院の修士課程が修了した時であるが、日本社会福祉学会デビューは、1978年に大正大学で行われた大会で、大会プログラムである「シンポジュウム・社会福祉施設の社会化」のシンポジストに指名された時である。このシンポジュウムの発言をまとめたものが。1978年の日本社会福祉学会の紀要に「施設の社会化と福祉実践」として掲載された。

〇大正大学のシンポジュウムを終えて帰る際、大正大学キャンパスのイチョウ並木のところで、大阪ボランティア協会の岡本栄一先生と早瀬昇さんに呼び止められ、“今日のシンポジュウムでの発言はとても良かった”とお褒めの言葉を頂いた。岡本栄一先生と早瀬昇さんとの出逢いはこの時が最初である。

〇この時のシンポジュウムの発言をまとめた「施設の社会化と福祉実践」の論文は、全社協が1976年度から始めていた「福祉施設長専門講座」の「地域福祉論」の開講科目講師を岡村重夫先生から1988年度に受け継いだ以降、科目名称を「社会福祉施設と地域社会」と改称して、この論文をテキストとして活用してきた。今でこそ、社会福祉法人の「地域貢献」が声高に叫ばれているが、筆者は既に1980年代に「社会福祉法人が経営する社会福祉施設の地域化と社会化」を主張し、その財源確保のためにも社会福祉法人の後援会の組織化の必要性を説いていた。

〇1970年代前半から後半にかけて、小川利夫先生が務められていた「教育制度改革委員会」の会合は頻繁に行われていて、筆者もその末席を穢していたので、小川利夫先生や一番ケ瀬康子先生、堀尾輝久先生等と顔を合わせる機会が多かった。そんな折、小川利夫先生が、“一番ケ瀬さんが、お前のことを軽薄だ”と評価していたぞと言われた。何を基にそう評価されたかは分からないが、この一言は、自分が「社会教育と社会福祉の学際研究」をする上で、大きな意味をもった。一番ケ瀬康子先生にも評価される社会福祉研究をしないと、学際研究者として認めてもらえないと襟を正す言葉だった(一番ケ瀬康子先生には、その後、光生館から一番ケ瀬先生に話があった「福祉教育シリーズ」全7巻の編集をすべて任せてくれた。他方、1987年に日本地域福祉学会を創設する際には、“大橋さんは、私に盾ついて、社会福祉学会の分派活動として日本地域福祉学会を創設するのかと叱られた。しかしながら、日本地域福祉学会の理事は引き受けて貰えた)。

【4】アメリカの社会福祉教育の視察と世田谷区老人大学構想

〇1971年に日本社会事業大学の学長を退任されていた木村忠二郎先生が、1974年には理事長も退任された。

〇木村忠二郎先生は筆者が日本社会事業大学に入学した時の学長でもあり、筆者が学生自治会の副委員長を務めていた時の交渉では朝8時に大学で面談をした思い出がある(木村忠二郎先生は、厚生省事務次官を退任された1958年9月に財団法人社会福祉研究所を創設され、理事長に就任する。筆者は、2010年6月に財団法人社会福祉研究所の第5代目の理事長に就任する。財団法人社会福祉研究所は、残念ながら2021年6月に経営できずに解散した)。

〇木村忠二郎先生の後任には厚生省社会保険局長をされた伊部英男先生(灘尾弘吉先生の娘婿)が就任された。

〇伊部先生は、なぜ日本社会事業大学に社会福祉施設で働く職員の養成課程がないのかと指摘された。厚生省は1971年の「社会福祉施設緊急整備5か年計画」を契機に、社会福祉施設の増設をしているのに、厚生省の委託を受けている日本社会事業大学が社会福祉施設に働く職員の養成をしていないのはおかしいということだった。

〇また、その頃は、戦前の海軍博物館で、空襲を受けていた日本社会事業大学の建物は老朽化が進んでいて、日本社会事業大学の再建のあり方が幾度となく学内で論議されていた時代である。

〇厚生省は、1975年3月に、厚生省社会局長私的諮問委員会「社会福祉教育問題検討委員会」を設置し、「今後における社会福祉関係者教育の基本構想及び社会福祉教育のあり方」を諮問した。

〇他方、1971年4月に、日本社会事業大学は併設していた社会福祉事業職員研修所を全国社会福祉協議会へ移管を決定した(筆者は、この時初めて教授会で発言し、社会福祉事業職員研修所の移管に反対する意見を述べた)。

〇このような経緯があり、1971年6月にアメリカの社会福祉教育の現状を視察研究すべく視察団が結成された。団長は福武直先生(当時、社会保障研究所所長)で、団員には三浦文夫先生(社会保障研究所部長)、石井哲夫日本社会事業大学教授、小林迪夫厚生省専門官が選ばれていた。どういう風の吹き回しか知らないが、筆者もその視察団の団員に選ばれて初めての海外旅行でアメリカへ行った。アメリカでは、ミシガン大学やニューヨークのアデルファイ大学などを視察した。

〇その視察での見聞が活かされて1975年7月に先の諮問委員会の第1次答申「社会福祉教育のあり方について」が出される。

〇当時、筆者は、世田谷区老人大学設立検討委員会(座長、世田谷区在住の貞閑静(元東京都日比谷図書館館長)さん、早稲田大学教授(社会教育選考)の横山宏先生も委員)の委員として任命され、「老人大学の構想」をすべて起草させて頂いていた(『老いて学ぶ 老いて拓く』(三浦文夫編著、ミネルバ書房、1996年所収の拙稿「世田谷区老人大学のあゆみ」参照)。

〇その老人大学の運営を託す学長を誰にするか、筆者は思案中だったので、アメリカ視察中に、福武直先生が世田谷区在住だったこともあって、世田谷区老人大学の学長になってくれますかと打診をしたら受け入れてくださった。

〇福武直先生は、東大紛争中、東大の副総長で、加藤総長を補佐する立場にいたので、東大定年後は大学教員への転出はしないと決めていたということだったが、“老人大学の学長”ならいいと言って引き受けてくれた(ちなみに、老人大学の第2代学長は三浦文夫先生。三浦文夫先生が退任するとき、第3代目の学長になれと打診をされたが、筆者は固辞させて頂いた)。

〇世田谷区老人大学は、1977年に開設された。先述したように、筆者はこの頃戦前の「自由大学」の研究をしていたこともあり、ボランティアセミナーも老人大学も住民参加による企画に基づいた自由な、体系的な学習機会の創出が必要だと考えていた(『老いて学ぶ老いて拓く』P56参照、三浦文夫編著、1996年、ミネルヴァ書房)。それこそが、住民の主体形成を図る道であり、住民自治が遂行できると考えていた。

〇その当時の社会教育には、「高齢者の社会教育」、「障害者の社会教育」という分野は研究的にはほぼ皆無の状態であった。

〇筆者は、老人大学の理念、目的を「老人大学とは、➀地域に生きる、②集団で生きる、③若者と生きる、④汗を流して生きる、⑤文化をもって生きる高齢者の自己啓発の場である」と考えた。教育課程は、2年制とし、➀履修者の興味・関心を考え、かつ履修者の問題発見・問題解決型協働学習が可能となるよう、定員25名のコースを4コース(社会コース、生活コース、福祉コース、文化コース)開設、②各コースには若手研究者をチューターとして配置する、③2年後の終了時には卒業論文(レポート)を提出、④2年後の終了時には、“老人の翼”、“老人の船”による修学旅行を行うといった構想であった。この谷、随時文化講演会を開設することも提案した。

〇世田谷区老人大学構想に当たっては、兵庫県が推進していた「いなみの学園」を訪ね、学園長の福智盛先生や北九州市の周防学舎を訪ねた。福智盛先生との厚誼はその後も続いた。

(2025年10月21日記)

Ⅳ 1980年代前半―「福祉教育論」の体系化と「地域福祉活動指導員養成課程」

〇筆者が日本社会事業大学専任講師として採用されたのは、小川利夫先生の後任枠であったので、担当科目は教育原理、社会教育論で、かつ教職課程の責任者としてであった。

〇当時、地域福祉論、コミュニティオーガニゼションは鷲谷善教先生が担当されていた。鷲谷善教先生が、1980年3月に定年退職をされた機会に、筆者がその科目を担当することになり、文字通り「社会教育と地域福祉の学際研究」の科目を担当することになった。そして、この時には、助教授への昇格(1977年)も認められていた。

【1】全国社会福祉協議会の「福祉教育研究委員会」

〇1980年、全国社会福祉協議会・全国ボランティア活動振興センターは「福祉教育研究委員会」を設置した。その委員長に筆者は任命された。それは多分、「ボランティア基本問題研究委員会」での言動や、『月刊福祉』に「福祉教育の視点と方法」(1979年3月号)という論文を書いていたからであろう。

〇福祉教育のあり方を巡っては、日本が1970年に高齢化社会に入ったことを受けて、東京都社会福祉協議会や大阪府社会福祉協議会で、一番ケ瀬康子先生や岡村重夫先生等が中心になって研究が行われ、研究報告書が出ている。その二つの報告書は、いずれも高齢化社会に入った日本の介護問題への理解の促進と必要な人材の養成確保という視点が濃厚にあった。

〇筆者は、それらの福祉教育に関する報告書を尊重しつつも、そのような“〇〇のための福祉教育”という発想ではなく、教育基本法の理念(➀世界の平和と人類の福祉に貢献する力の習得、②個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成の具現化)に、福祉教育が必要不可欠であると考えたからである。

〇当時の教育界では、人権教育、同和教育、平和教育、道徳教育など教育基本法の理念の具現化につながる教育実践、教育課程として位置づけられており、それなりに実践されてはいたが、それらはやや言語的理解に基づくものであった。

〇当時、筆者たちが指摘していた子ども・青年の発達の歪み(➀社会的有用感の喪失、②集団への帰属意識、準拠意識の希薄化、③成就感、達成感の欠如、④対人関係能力、自己実現表現能力の不足、⑤生活技術能力の不足)を改善するのには、言語的な理解の促進以上に、障害を有する人や高齢者等、普段日常的に接する機会が少なくなってきていた方々との交流とその方々への支援に関わるという“切り結び”の中で自己肯定感や社会的有用感が高まると考え、福祉教育の必要性を提起した。

〇そのような取り組みがなくて、高齢化社会の理解、人材確保という視点が先行した福祉教育の必要性をのべても説得的でないと考えた(『青少年のボランティア活動』全国社会福祉協議会・全国ボランティア活動振興センター編、1984年、全社協刊参照)。

〇「福祉教育委員会」の設置を打診された際、筆者は➀子ども・青年の発達の歪みとの関りで、学校教育と福祉教育、②学校外教育の組織化と福祉教育のみならず、③社会福祉専門職養成の在り方としての福祉教育、④成人の地域づくり、生涯学習と福祉教育も視野に入れて議論を進めるべきであると考え、委員の構成もそれらを勘案して欲しいとお願いをした。

〇その結果、「福祉教育研究委員会」の委員は、臼井孝(高校教員)、近藤正(淑徳短期助教授)、牧恒夫(栃木県社会福祉教育センター主幹)、阪野貢(宝仙学園短期大学助教授)、興梠寛(日本青年奉仕協会事務局次長)、山田秀昭(全社協・のちに全社協事務局長、常務理事)、木谷宜弘(全社協)で構成された。

〇牧恒夫(栃木県社会福祉教育センター主幹)さんに委員になって頂いたのは、この頃各都道府県で社会福祉研修所の充実強化が図られており、栃木県は県職員の大友崇義さんの思いもあり、かなり本格的な検討・構想で整備されていた。その社会福祉研修センターの一翼に専門職の研修のみならず、成人の社会教育の分野での福祉教育も、就学中の子ども・青年の分野でも福祉教育を入れて、推進してもらいたいと考えたからである。

〇この頃、筆者は青森県社会福祉研修所(青森県庁には日本社会事業大学の卒業生が沢山おり、野上四郎、秋田谷秀敏、中村晃、三浦裕の各氏には特段のお世話になった)、秋田県社会福祉研修所(大泉哲子日本社会事業大学卒業生)、山口県社会福祉研修所(山本圭介日本社会事業大学卒業生)などに良く招聘されていたので、社会福祉専門職の研修体系の必要性は重々理解していたが、その一翼に成人向け、子ども・青年向けの福祉教育を加えられないかと考えたからである。

〇阪野貢先生は、日本社会事業大学の後輩で当時面識がなかったが、阪野貢先生が書いた『日本近代社会事業教育史の研究』を読んでおり、社会福祉専門職教育の歴史的考察もさることながら、子ども民生委員制度や社会福祉協力校の歴史的側面を整理しておきたいとお願いし、これ以後まさに畏友としてのお付き合いをさせて頂いている。

〇近藤正先生は、東京都主任社会教育主事の経歴を有しているので、社会教育分野での福祉教育の普及を考えたからである。筆者は、1960年代から東京都教育庁の三多摩社会教育会館の事業の一環として、障害者の学習、スポーツ、レクリエーションの普及と福祉教育との取り組みをしていたし、東京都教育庁の事業である「市民参加・企画による講座」の在り方検討会で、社会福祉コースを担当していたこともあり、お願いをした。

〇この「福祉教育研究委員会」では、小学校、中学校、高校での教育課程の中に、いかに福祉教育を素材論的にも方法論的にも組み入れられるかを検討した。文部省(当時)が10年間隔で改定する学習指導要領の中に福祉教育を組み込むことは容易ではないが、各教科の学習素材として福祉教育に関わる資料や視点を組み込めないか、また障害を有している人との“切り結び”を行う方法はないかを検討した。

〇小学校は主に岩手県教育員会と小学校、中学校は島根県教育委員会と中学校、高校はある意味“一本釣り”で研究委員をお願いした。その際に知り合った山口県三田尻高校の権代敏満先生や島根県松徳女学院の山本寿子先生や静岡県の社会福祉法人天竜会の山本三郎先生、山本睦先生などとはその後も厚誼を続けて、いろいろお世話になった。

〇この「福祉教育研究員会」は、その普及・推進のために全国福祉教育研究セミナーを全国各地で行おうと企画し、その第1回が島根県松江市で行われた。

〇また、「福祉教育研究委員会」の成果は、1984年に『福祉教育ハンドブック』として全国社会福祉協議会から刊行されている。また、この研究の成果を基に、その後光生館から『シリーズ福祉教育講座』(全7巻)が刊行されている。

〇この福祉教育研究は、筆者の「社会福祉と社会教育の学際研究」の具体的成果のひとつであり、社会福祉分野において、福祉教育実践、活動の一つの領域を確立し、体系化させたと自負できるものであった。

〇この研究委員会の成果もあって、若輩なのに佐賀県の社会福祉大会に招聘された(招聘してくれたのは当時の佐賀県社会福祉協議会常務理事の大塚巌さん)。また、島根県社会福祉協議会の山本直治常務理事との交流が始まり、山本直治先生の縁で島根県邑南郡瑞穂町(当時、松江から自動車で3時間かかる町)の福祉教育に関わるようになり、日高政恵さん(後述の全社協主催の「地域活動指導員養成課程」の修了者)と肝胆相照らす仲になる。

〇日高さんは成人向けの福祉教育では、町内の集落ごとに「地域福祉デザイン教室」を開き、いまでいう地区ごとの地域福祉活動計画を策定した。また、町内の小学校で、大山先生などと福祉教育を行うとともに、ご本人は手話講習会の講師を務める等の福祉教育を多面的に展開し、“社会福祉協議会の活動は福祉教育に始まり、福祉教育に終わる”という哲学で社会福祉協議会と福祉教育を推進された(『安らぎの田舎(さと)の道標(みちしるべ)』澤田隆之・日高政恵共著、万葉舎、2000年8月刊行参照)。

〇ちなみに、日本地域福祉研究所主宰の全国地域福祉実践研究セミナーの第1回は、瑞穂町で1995年に行われた。

【2】全社協「地域福祉活動指導員養成課程」での出逢い

〇全社協は、1979年度から「地域福祉活動指導員養成課程」を始めた。筆者はその第1期から「福祉教育論」を担当した。

〇この養成課程は、全国の社会福祉協議会の職員が履修する通信制の課程で、各教科毎に課題に即してレポートを提出させ、講師が添削をして返却する方法で、講師にとっても負担の大きいものであった。

〇と同時に、この養成課程は期末に1週間の宿泊を伴うスクーリングがある。朝から晩までの講義とグループディスカッションは濃密なもので、履修者相互の交流の深まりもさることながら、講師との関りも濃密になり、筆者にとってはその場で全国各地の地域福祉実践の現状、情報の把握ができる場で、研究者としても貴重な機会だった。

〇更には、夜の酒を通じての懇親の機会は、お互いが一宿一飯の釜の飯を同じくした、地域福祉実践向上を志した“同志”のような気持にさせてくれるものであった。

〇筆者は、この養成講座で知り合った実践家たちにどれだけ教えられたか分からないほどの学びがあり、それが“縁”で各地での地域福祉実践向上に向けた実践研修の機会や地域福祉計画策定、社会福祉協議会の組織経営のコンサルテーション等の機会を頂けた。

〇この「地域福祉活動指導員養成課程」での出逢いがなければ、筆者の地域福祉研究は、空疎な、抽象的なものになっていたことは紛れもない。

〇その養成課程における「出逢い」の一端は、2017年に日本地域福祉学会第31回大会が松山大学で行われた際にまとめられた『地域福祉の遍路道―四国・こんぴら地域福祉セミナーに学ぶ』(2018年刊行)に収録されている拙著「地域福祉実践の真髄―福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク」に詳しいので参照頂きたい(阪野貢先生主宰の「市民福祉教育研究所」のブログに収録されたている)。

〇沖縄県読谷村の上地武昭さん、香川県琴平町の越智和子さん、徳島県社会福祉協議会(当時)の日開野博さん、白方雅博さん(松山市社会福祉協議会)などとの交流が始まる。

〇上地さんは、その後沖縄大学の教員になるが、沖縄県浦添市の地域福祉計画づくり(浦添てだこプラン)や沖縄県地域福祉実践セミナー、沖縄県中部市町村社会福祉協議会事務局長研修などで一緒に活動することになる。

〇越智和子さんは、琴平町がボラントピア事業を受託した1980年に琴平町へ招聘してくれた。夏の暑い日で、中学校の体育館に約1000人程度が集まる盛況で、体育館にはエアコンもなく、客席の間の通路に氷柱を立てての講演会で忘れられない思い出である。その後、琴平町が「ふれあいのまちづくり事業」を受託する1995年に、当時の町長と尋ねて来られ、それを契機に琴平町及び琴平町社会福祉協議会のコンサルテーションが続くことになる。

〇1997年には、第1回のこんぴら地域福祉セミナーを開催し、ホテルの会場に約600人の住民が参加した。その第1回のセミナーには、島根県瑞穂町の日高政恵さん、岩手県湯田町(現西和賀町)の菊池多美子さん(「地域福祉活動指導員養成課程」の修了者)もシンポジストとして登壇してくれた。

〇このように「地域福祉活動指導員養成課程」で「出逢った」社会福祉協議会職員との関りが筆者の地域福祉実践、研究を育ててくれた。その一人一人の名前を挙げることはここではできないが、改めてこの紙上で厚く感謝とお礼を申し上げる次第である。

【3】社会福祉とレクリエーション

〇筆者は、1960年代後半から、障害者の学習・スポーツ・レクリエーションに関心を寄せ実践的研究を行ってきた。

〇それは、社会教育法が、全ての国民が社会教育を行えるよう条件整備をすることを法律で謳っているにも関わらず、当時の社会教育では障害者や高齢者の社会教育は殆ど展開されてなく、社会教育法の趣旨に反するのではないかと考えたことと、他方、社会福祉行政における障害者施策の中に、障害者の学習・文化・スポーツ・レクリエーションに関する施策は年1回の運動会以外皆無という状況であった。

〇「社会教育と社会福祉の学際的研究」を志している筆者にとって、これらの状況は看過できない状況であった。

〇このような時代背景もあって、筆者は障害者、高齢者の社会教育の推進について論文も書き、実践も行ってきた。

〇その一環として、1980年代前半に、日本社会事業大学の垣内芳子先生や日本レクリエーション協会の薗田碩哉さん、千葉和夫さん(後に日本社会事業大学教員)と「社会福祉とレクリエーション研究会」を作り、調査研究を行った。

〇この研究活動の一環として、全国の入所型社会福祉施設の実践がレクリエーションの考え方に照らしてどうなのかという視点での調査をおこなった。その際、我々は、レクリエーションの考え方をいわゆる“チイチイパッパをすること“というレクリィエーションではなく、その人の快適な状況を創り出すという視点を大事にし、その人の生活環境を「快・不快」という視点から分析することにした。

〇1981年には、日本レクリエーション協会の機関誌『レクリエーション』(244号)に垣内芳子先生と共著で論文を書いた。垣内先生は、日本社会事業大学で体育とレクリエーションの開講科目を担当していたが、多分、この論文がある意味その後の垣内先生の研究領域、研究方法を変えたのではないかと考えている。

〇「社会福祉とレクリエーション研究会」の成果を筆者は、日本社会事業大学の紀要第34号(1988年3月刊行)に「社会福祉思想・法理念にみるレクリエーションの位置」と題して執筆している。

〇1988年の6月に行われた学校法人日本社会事業大学の理事会に出席されていた阿部志郎先生が、筆者の論文を読んでこういう考え方が必要だと評価してくれたのを思い出す。それは、阿部志郎先生や仲村優一先生等が編者として刊行した『社会福祉事典』にレクリエーションの項目がなく、それを批判したことと、権田保之助の考え方、福祉サービス提供のあり方(入所型施設で提供しているサービスを分節化して、利用者の必要と求めに応じてサービスパッケージの方法で行うことを提唱)に関心を寄せてくれたからである。

〇「社会福祉とレクリエーション研究会」の研究成果は、日本レクリエーション協会が出版社ぎょうせいから3部作として刊行したものの1冊として、1989年4月に『福祉レクリエーションの実践』として刊行されている。

【4】地域福祉計画―1990年代の市町村社会福祉行政の計画化の先取り

〇筆者は、1976年に拙稿「施設の性格と施設計画」(『社会福祉を学ぶ』、有斐閣、1976年)を執筆した時から、なぜ社会福祉行政には地方自治体ごとの社会福祉施設整備計画、社会福祉サービス整備計画がないのかと問い続けてきた。例え、社会福祉行政が機関委任事務であっても必要な社会福祉施設整備計画は必要ではないかと考えてきた。

〇その考え方は、➀社会教育行政では、市町村の社会教育計画を策定するという考え方があったこと、②1969年の地方自治法の改正で、地方自治体は基本構想、基本計画、実施計画という計画行政を展開することが求められてきたこと、③江口英一先生の指摘を考えるならば、住民は自ら住んでいる地方自治体に対し、住民の生活を守るべき計画行政を推進すること、とりわけ保育所の整備は待ったなしの状況であったことが上記のような論文を執筆するに際しての要因としてあったのかもしれない。

〇いずれにせよ、筆者は1970年代初めからに市町村行政における社会福祉計画の必要性を提起してきた。1979年に執筆した「ボランティア活動の構造図」においても社会教育計画の必要性を位置づけている。

〇筆者が地方自治体の計画行政に携わるのは、1970年に東京都稲城市での「社会教育施設モデルプラン」、社会福祉行政分野では1979年に足利市からの委託を受けて行った「足利市における社会福祉実態調査研究報告書」(日本社会事業大学地域福祉計画研究会刊)を出し、それを踏まえて1980年に「今後の足利市における社会福祉施策について(答申)」に関わったことが始めである。

〇全社協は、1983年の市町村社会福祉協議会の法制化に際し、議員立法ということもあり国会で付帯決議がなされた。その付帯決議の趣旨を踏まえて、市町村社会福祉協議会の力量を高める一つとして、全社協は地域福祉計画を策定することを考えた。それは自治体計画と相互補完的な位置づけの下に、市町村社会福祉協議会の充実強化と地域福祉、在宅福祉サービスの整備を計画的に進めようという考え方であった。

〇全社協の「地域福祉計画」策定委員会は、全社協・地域福祉推進委員会の特別部会として設置され、委員長は山形県社会福祉協議会の渡部剛士事務局長であった。

〇この委員会で、関西地区を代表して委員になった牧里毎治さんと一緒した。この委員会の研究成果は、『地域福祉計画―理論と方法』として1985年に全社協出版部から刊行された。

〇この委員会に置いて、筆者はフォーマルサービスの整備とともに、近隣住民によるインフォーマルケアが必要であることを提起したが、当時の全社協地域福祉部長の石黒チイ子さんが“大橋さん、インフォーマルケアってどういうこと”と質問されたことが鮮明に記憶されている。

〇この委員会が契機となり、牧里毎治さんに依頼されて、日本生命済生会が出版している『地域福祉研究』第12号(1985年)に拙稿「地域福祉計画のパラダイム」を執筆した。

〇このような経緯もあり、筆者は市町村や市町村社会福祉協議会の地域福祉計画策定の重要性を改めて認識し、その計画づくりにおいて地域福祉の視点に基づく新しい社会福祉サービスの開発や新しい地域福祉の視点に基づくシステムづくりを意識的に重視して入れ込んでいくことになる。筆者が、“地域福祉とは新しい社会福祉の考え方であり、新しい社会福祉サービスの提供であり、新しいシステムづくり”なのだという考え方は、この委員会での論議を踏まえたものである。

〇筆者は、この後、全国各地の市町村で地域福祉計画、老人保健福祉計画、生涯学習計画などに携わることになる。その計画づくりが抽象的な絵空事を並べたものでなく、「画に書いた餅」でないことを明らかにするために、その計画で盛られたシステムづくりや求められた実践が計画策定後豊かに展開されたことを確認するとともに、それらの計画内容と実践を広く広めるために本として刊行してきた。

〇その一端が、東京都狛江市社会福祉協議会の「あいとぴあプラン」(『地域福祉計画策定の視点と実践』(第一法規出版、1996年刊)、岩手県遠野市の「ハートフル遠野プラン」(「21世紀型トータルケアシステムの創造」万葉舎、2002年刊)、山口県宇部市の生涯学習・社会教育計画「いきがい発見のまち」(東洋堂企画出版社、1999年刊)、長野県茅野市「福祉21プラン」(『福祉21ビーナスプランの挑戦』中央法規出版、2003年)等である。

(2025年12月20日記)

Ⅴ 1980年代後半―日本社会事業大学の移転発展計画と日本社会事業学校連盟

〇筆者にとって、1980年代後半は、まさに激動の渦に巻き込まれたような時であった。

〇第1は、日本社会事業大学の移転発展計画の事務局(企画室長)を命じられ、大学教員としての使命である授業をこなしながら、厚生省に提出する資料づくりを行うという“二人分”の仕事をした。毎日、夜8時までに厚生省から資料作りの指示があった場合には、その日のうちに資料を作り届けるという作業の仕方であった。自ずと夜8時までは大学で待機を余儀なくされ、かつ資料作りの指示があれば大学に泊まり込むという業務であった。大学に布団を買ってもらい、職員休憩室に泊まり込むとうこともざらであった。

〇第2には、赤字団体になっていた日本社会事業学校連盟の事務局長を命じられ、日本社会事業学校連盟の再建と同時に、日本におけるソーシャルワーク教育の確立並びに1986年の国際社会事業学校連盟の東京大会開催をすることであった。

〇第3には、1987年に、日本地域福祉学会を創設し、地域福祉研究の体系化と地域福祉実践・研究の社会的認知と評価を高める活動であった。

【1】日本社会事業大学の移転再建計画づくり

〇日本社会事業大学は、戦前の海軍館を校舎として永らく使用してきたが、その海軍館は空襲も受けていて、建物の痛み、老朽化が進み、1960年代末から大学の移転再建問題が幾度となく論議されてきた(この件については、『日本社会事業大学四十年史』、『日本社会事業大学五十年史』に資料が掲載されているので参照)。

〇大学の移転再建問題は、教授会で幾度となく論議されては挫折を繰り返していた。1982年3月28日に、厚生省(当時)で社会局更生課長を務め、1981年の国際障害者年を取り仕切った、本学の卒業生である板山賢治氏が日本社会事業大学の事務局に就任されてから移転再建問題は一気に動き出す。板山賢治氏は障害者基礎年金制度の創設の立役者である(高阪悌雄著『障害基礎年金と当事者運動――新たな障害者所得補償の確立と政治力学』明石書店、2020年参照)。

〇と同時に、早稲田大学名誉教授(労働経済学専攻)で、中央労働委員会会長の平田富太郎先生(勲一等瑞宝大綬章受賞)が1979年に学長に就任しており、このお二人によって大学の移転再建問題は動き出す。

〇大学の移転発展計画は、中村猛先生が(日本社会事業大学卒業生、東京都福祉局長)が委員長を務める「日本社会事業大学教育の在り方について」と題する提言が、1983年に設置され、筆者は、この委員会の事務局を担い、とりまとめの文書を起草することになった。

〇その委員会のとりまとめは、1983年7月に当時の伊部理事長あてに提言され、教育課程、教育組織、移転問題も含めて大きく前進する。

〇その縁もあってか、私は1984年には「キャンパス問題対策室長」、「大学建設本部企画室長」を命じられ、教員としての業務と大学移転再建問題の実務者としての2足の草鞋を履くことになる。

〇大学移転問題の資料作りは大変な業務量、仕事の仕方であったが、そのお陰で厚生省の組織の在り方、予算取りの大変さ、資料の作り方を学ぶことができた。

〇と同時に、平田富太郎先生や板山賢治先生のカバン持ちで、渡部恒三厚生大臣、森喜朗文部大臣をはじめ、大蔵省理財局長(明治期の社会事業行政をリードした窪田静太郎の孫)、大蔵省主計局長、会計検査院院長等の方々にお会いし、話を聞く機会ができた。各部署のトップに座れる方々の見識、幅広さを知るとともに、それに付随する組織の在り方を垣間見ることができた。

〇日本社会事業大学教授会は、先の提言を受け入れ、1984年2月に「社大発展のための基本的方針およびその確認に関する件」を決定し、移転計画は進むことになる(詳細は『日本社会事業大学四十年史』を参照されたい)。

〇日本社会事業大学は、創立者が事実上おらず、GHQの要請もあって、厚生省立の変則的学校法人として1946年11月に創立された。そのため、建学の精神ともいうべき理念が明文化されても無ければ、明確化もされていない。

〇筆者は、大学移転に合わせて建学の精神を確立すべきだと考え、1985年1月に、日本社会事業大学の校歌や教育理念を踏まえて、私案として4つの理念を掲げた。「忘我友愛」、「窮理窮行」、「平和共存」、「受容共育」の4つである。平田富太郎先生などと協議をし、「受容共育」を除いた3つを建学の精神として掲げることにした。しかしながら、この建学の精神は学校法人理事会や教授会で正式に討議をし、承認を得るという手続きがないままに使われるようになってしまった。しかし、今では実質的に日本社会事業大学はこの3つを建学の精神としてパンフレット等で使用している。

〇この移転再建業務を担当している1984年4月に筆者は40歳で教授に昇格する。

〇日本社会事業大学には、教員の昇格の基準として“40歳で、単著があること”が要件であると言われ続けてきた。筆者は、当時、その要件には該当しなかったので辞退をしたが、説得され、40歳で教授への昇格が教授会で承認された。

〇それは、移転再建問題への取組の一種の“論功行賞”だったのか、それとも編著、単著論文が数多くあったことが評価されたのかは分からないが教授になった。

〇それは筆者にとって凄いプレッシャーで、できるだけ早く単著を出さなければならないと焦った。当時、全社協出版部に居た斎藤貞夫さん(後に全社協事務局長)と山口稔さん(後に関東学院大学教授)と渋谷近くのホテルに缶詰めになり、既存の論文を活かして、全体を統一できるように編集作業をしながら、足らないところを執筆したことが思い出される。その成果が、1986年9月に刊行された『地域福祉の展開と福祉教育』である。

〇この単著は、“学術論文というより、実践的研究書である”と「まえがき」で書いたところ、恩師の一人の山住正巳先生から、“何を勘違いしているのか、実践的研究書こそが大切ではないか”とお叱りを受けた。確かに、筆者は、「あとがき」で、この本に流れるキーワードは「地域福祉を推進する住民の主体形成」であると書いているので、山住正巳先生の指摘は重要で、それまでどこか自分が行っているのは学術的ではないのではないか、単著というものはもっと崇高な哲学や歴史、海外との比較研究を踏まえた体系的なものであらねばならないと呻吟していただけに、この山住先生のコメントで、筆者の研究者としての姿勢、方向性が確立できると思った。この単著『地域福祉の展開と福祉教育』は何と一万部以上売れた。

〇この学問のあり方に関する一種の“コンプレックス”は、後日、筆者が日本学術会議の会員になった際に、工学系の先生方が同じように悩まれており、“学問とは、戦前の旧国立大学の講座での研究が学問である”という、日本の学術体系への懐疑を同じように思っていたようで、その会議の中での論議には筆者は大変“意を強くした”思い出がある。

〇それは、新しい学問体系としての「統合科学」という考え方であるが、筆者はその「統合科学」の考え方こそが「社会福祉学」なのだと納得した(拙稿「『統合科学』としての社会福祉学研究と地域福祉の時代」日本社会福祉学会編、『社会福祉学研究の50年』、ミネルヴァ書房、2004年参照)。

〇ところで、大学移転発展計画の最中、筆者は島根県瑞穂町へ出張する機会があり、その旅程の中で風邪を引いたのか、咳が止まらなくなり、帰宅後、稲城市民病院の診療を受けた。

〇診断した医師は、風邪の患者のレントゲン、結核の患者のレントゲン、肺がん患者のレントゲン、そして私のレントゲン写真を見せて、どれに似ているかと尋ねるので、私は肺がん患者のレントゲンと似ていると答えると、“そうだ。あなたは肺がんに罹患している”と診断され、慶応大学病院か国立がんセンターの診断を受けなさいと紹介状を書いてくれた。それは、1987年3月13日の金曜日であった。

〇そのまま休むわけにもいかないので、夢遊病者のようにふらふらしながら大学へ行き、板山先生に報告すると、板山先生は即座に国立がんセンターの診断を受けるようにと命じられた。

〇国立がんセンターの主治医は成毛先生で(当時・大熊由紀子朝日新聞論説委員が成毛先生は世界的な肺がんの権威だから先生を信頼したらいいと言ってくれた)、成毛先生はレントゲン写真を見て、98%肺がんだと思うが、国立がんセンターでは病理検査の結果を見ないと診断名を確定しないという。そのうえで、念のため、北里大学病院、結核の権威である複十字病院の診断を仰いでくるようにいわれ、2つの病院の診断を受けたがいずれも肺がんの診断であった。

〇1987年4月7日、国立がんセンターの7階・B棟725号室が我が病室である。A棟は余命行くばかりもない終末期の患者病棟で、よく亡くなられた人がいた。

〇入院前に行った肺生検の結果はシロであったが、肺に影があるので、4月17日に手術をすると言う。多分肋骨3本を切り取って、右肺上葉の肺の影の部分を切除する手術だという。

〇私は、当時子ども幼かったことなどもあり、井上靖の『告知』などのがんに関する本を読んで、自分の将来を悲観した。今は、治療法も格段に進歩しているが、当時はがんは“不治の病”と考えられており、自分の今後の人生をはかなんだ。

〇そんなこともあり、毎日の医師の回診が終わると病棟を抜け出し、築地市場の場外市場のすし屋でお酒とお寿司を食べる毎日であった。看護師はひどく嫌がったが、私の気持ちもすさんでいた。

〇4月16日、手術前の最後の検査があり、今まで膨張していた丸い球体のような影が少しいびつに歪んだのを成毛先生、近藤先生が見つけてくれて、手術は延期、様子見となった。

〇そのまま、退院して様子を見ることになったが、再度12月に肺に影ができ、成毛先生は切って、病巣を確かめたいと言われたがお断りした。その後は影も消え、今日に至っている。

〇国立がんセンターに入院中、「社会福祉士及び介護福祉士」の法案審議が山場を迎えていて、日本社会事業学校連盟事務局長として居たたまらず、病院を抜け出して自民党本部へ陳情に行ったことが忘れられない。

【2】日本社会事業学校連盟事務局長を拝命

〇1981年、明治学院大学教授の三和治先生、日本女子大学教授佐藤進先生、日本女子大学教授の高橋精一先生が揃って日本社会事業大学を訪ねて来られて、筆者に日本社会事業学校連盟の事務局長を引き受けてくれないかという申し入れであった。

〇筆者は当時、まだ軸足が社会教育分野にあり、社会福祉分野では学会デビューをしたばかりであった。

〇しかも、日本社会事業大学の先輩教員たちからは“大橋の研究は社会福祉プロパーの研究ではない”と批判・評価されていた時である。

〇筆者自身は日本社会事業学校連盟が毎年1回行っている社会福祉教育セミナーに1974年の日本社会事業大学が開催校としてセミナーを開催した時に参加した程度で、左程日本社会事業学校連盟にアイデンティティを持っていたわけではない。

〇どのような経緯で筆者に白羽の矢が立ったのか分からないが、懇請され引き受けざるをえなかった。当時の日本社会事業学校連盟は赤字団体で、必ずしも加盟校の吸引力があったとは思えない組織であった。

〇一般的には、日本社会事業学校連盟の会長校が先に決められ、其の大学の会長の下で誰が事務局長を担うのかが決められるはずなのに、私の場合は、先に事務局長を懇請された。筆者は引き受けざるを得なくなり、結果として、平田富太郎学長に日本社会事業学校連盟の会長を引き受けて欲しい旨のお願いをした。

〇平田富太郎学長、大学の学長秘書の及川良子さんと会長前任大学の関西学院大学に業務の引継ぎに伺い、本出裕之先生や武田健先生から引継ぎをした。

〇その夜、平田富太郎先生が神戸の街で、みそののステーキとチェリー酒をご馳走してくれた。こんなに美味しいステーキとお酒があるのかと感動したものである。平田富太郎先生には、折にふれて美味しい食事をご馳走して頂いた。

〇小川利夫先生も平田富太郎先生も、若い我々にいろいろなチャンスをくれたなと改めて感謝の念で一杯である。このような機会を通じて、人を育てるということはどういうことかといろいろ学ばせて頂いた。

〇筆者は、日本社会事業学校連盟の事務局長を引き受けて、すぐ取り組んだことは日本社会事業学校連盟の通信を発行することであった。加盟校の中から、赤字団体なのに通信を印刷発行するのはけしからんという苦情、意見を頂いたが、赤字団体だからこそ通信を出して、今、何を取り組んでいるのか、何を取り組むべきなのかを加盟校に周知徹底することが必要であると説き、それが入れられないのなら自分は事務局を降りると突っぱねた。

〇しかも、その通信は各加盟大学の日本社会事業学校連盟担当教員に一部送るだけでなく、必要なら何部でも、全教員分を送るということにした。当時、各加盟校の中には、学校連盟の担当になることを特権化し、学校連盟から入る情報を独り占めにするという教員、大学があったので、大学における情報コントロールの打破が必要であると説き、それが入れられないのなら自分は事務局を降りると突っぱねた。

〇通信の発行により、各加盟校の理解も進み、事務局長に就任した翌年には加盟費を大幅に増額して赤字団体を脱却した。

〇しかも、その頃、日本社会事業学校連盟は国際社会福祉大会の構成・傘下団体の一つとして国際的なソーシャルワーク教育のあり方について関わることが求められていた。しかしながら、日本には社会福祉専門職の制度はないし、ソーシャルワーク教育に関して日本社会事業学校連盟としての基本方針、在り方等について共通の理解が得られてない状況であった。

〇私は、日本社会事業学校連盟の加盟基準を厳しくして、かつ加盟校の社会福祉教育をソーシャルワーク機能に収れんさせて、卒業生に対してサーティフィケーション(認証書)を出して、名実ともに社会福祉専門職として位置づけられるよう、加盟校の社会的評価を高める方針を打ち出した。そのための「学校連盟による社会福祉専門職員養成基準」(養成ガイドライン)を1986年に制定した。

〇この考え方に駒澤大学教授の高橋重弘先生(後に日本社会事業大学学長)、日本女子大学教授の田端輝美先生、同志社大学教授の黒木保博先生(私の次の事務局長。これが縁で、私はその後同志社大学大学院の非常勤講師を約10年間続け、院生を育てる喜びと京都探索の機会を頂いた)等が賛同してくれて一緒に活動を進めてくれた。

〇日本社会事業学校連盟の社会福祉教育セミナーを熱海の赤根崎のホテルで行い、いわば缶詰状態で、専門職に必要な科目のシラバスづくりを行った。この活動が、1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の成立の下地になっていく(拙稿「戦後社会福祉研究と社会福祉教育の視座」、『戦後社会福祉教育の五十年』ミネルヴァ書房、1998年11月参照)。

〇また、国際社会事業教育会議が国際社会福祉大会の一環として開催されるので、1986年8月には日本社会事業学校連盟の加盟校の案内版として『社会福祉を学ぶ人のために』(全国社会福祉協議会刊)を刊行した(拙稿「日本の社会福祉教育の現状と課題」が収録されている)。

【3】市町村社会福祉協議会の実践支援と日本地域福祉学会の創設

〇「地域住民の社会福祉への関心と理解を深め、ボランティア意識の高揚、活動の推進」及び「市町村社会福祉協議会における地区社会福祉協議会づくり支援」とが、1980年代後半において、筆者の大きな学外活動であった。全国各地の社会福祉協議会の招聘を受けて講演、研修をさせて頂いた。

〇東京都社会福祉協議会の中島充洋さん(後に鹿児島経済大学教授)、小島セツ子さん、青山登志夫さん(後に静岡英和大学教授)、東村山市社協の大内高雄さん(後に北星学園大学教授)、小金井社協の桜井猛さん(後に青森大学教授)、狛江市社会福祉協議会の須崎武夫さんなどとの交流が始まる。

〇また、神奈川県社会福祉協議会では、高島さち子さん(日本社会事業大学の先輩)、熊谷豊寿さん夫妻、山口正一さんや相模原市社会福祉協議会の小野敏明さん(後に、田園調布学園大学教授)、あるいは横須賀キリスト教社会館の岸川洋治さん(後に、西南学院大学教授・学長、横須賀キリスト教社会館館長)、北海道社会福祉協議会の岡部和夫さん(後に名寄大学教授)、林さん、白戸一秀さん(後に旭川大学教授)、千葉県の香取達子さん、高田恵美さんなどとの厚誼が始まる。

〇神奈川県社会福祉協議会の事業の一つに、市町村社会福祉協議会職員が地域づくり活動、地区社会福祉協議会の組織化を図るために地域に出かけるが、今一つ社会福祉協議会の性格やその必要性を市町村社会福祉協議会職員が説明できないということで、神奈川県社会福祉協議会・地域福祉部発行で『社協活動マニュアル』をA4版サイズの裏表のリーフレットを作成した。このリーフレットを増刷りして、住民座談会を進めようというマニュアルである。社会福祉協議会の性格、必要性、社会福祉協議会会費を頂く意味、地域課題を把握する調査の仕方、数字で生活課題を客観化する方法等についてまとめ、リーフレットを第14号まで発刊している。

〇この研究事業が基になって、相模原市の小野敏明さんや横須賀キリスト教社会館の岸川洋治さんたちと丸紅基金からの研究助成を頂き「コミュニティワーク研究会」を組織し、コミュニティワークの機能について研究を進めた。

〇この当時、全国各地の社会福祉協議会に招聘され講演したが、その当時一種のブームだったのか、各社会福祉協議会は筆者の講演録をテープ起こしし、ブックレットとして刊行してくれた。千葉県、神奈川県、富山県等での講演録が残っている

〇長野県社会福祉協議会の小池正志さんに招聘され、松本市の浅間温泉で講演をした(小池さんとはそれ以来の付き合いで、今でも時々あって囲碁を打っている)ことがあり、その講演録が筆者が知らないうちにブックレットとして刊行されていて、筆者が気が付いた時には第3刷りまで刊行されていたことには驚いた。

〇1983年に全国で約700万人の署名もあって、市町村社協が法定化され、市町村社会福祉協議会は地区社会福祉協議会づくり、ボランティア活動の振興、福祉教育の推進にと情熱的に地域福祉の推進の取り組んでいた時代である。筆者も文字通り東奔西走して市町村社会福祉協議会の職員たちと一緒に地域福祉に取り組んでいた時代である。

〇筆者は、かねがね日本社会福祉学会を“親学会”と位置づけたうえで、社会福祉の各分野ごとの学会があっていいのではないかと考えてきた。日本社会福祉学会の大会に地域福祉分科会はあるものの、市町村社会福祉協議会の職員が日本社会福祉学会に入会するのにはハードルが高すぎると考えていて、市町村社会福祉協議会の職員も入会し、地域福祉に関わる実践と理論の体系化を図る学会が必要ではないかと常々考えていた。

〇全社協の和田敏明さんとは「地域福祉活動指導員」の修了生が1000人を超えたら日本地域福祉学会を創設しようと相談していた。しかしながら、1983年の市町村社会福祉協議会法制化以降の市町村社会福祉協議会の実践の高まりを考えると1000人まで待つことはないのではないかと考えて、1986年のころから内々に学会創設の話し合いを始めた。 会長には岡村重夫先生、理事に三浦文夫先生、永田幹夫先生、阿部志郎先生などを候補者に挙げて折衝した。

〇ある時、日本社会福祉学会会長を務められていた一番ケ瀬康子先生から話があるということでお会いしたら、一番ケ瀬康子先生が“あなたは私に盾つくのか”、“社会福祉学会に対抗する分派活動をするのか”と詰問された。

〇日本地域福祉学会は別に日本社会福祉学会を分裂されるとかいうのではなく、上記したような状況を踏まえて、地域福祉の実践と理論の体系化を図ることが目的で、当時在宅福祉サービスの開発が各地で進められていることも含めて説明し、了解を頂いた。一番ケ瀬康子先生自身が杉並区などで在宅福祉サービスの開発やシステムづくりにかかわっていたこともあり、日本地域福祉学会の理事になって頂きたいと話をし、理事に就任頂いた。ただし、理事会には一度も出席されなかった。

〇三浦文夫先生も永田幹夫先生も含めて大方の方は日本地域福祉学会の設立時の会員は200名程度だろうと予測していたようであるが、なんと学会創設時の会員は約700名に及んだ。市町村社会福祉協議会職員の日本地域福祉学会への期待には大きなものがあった。

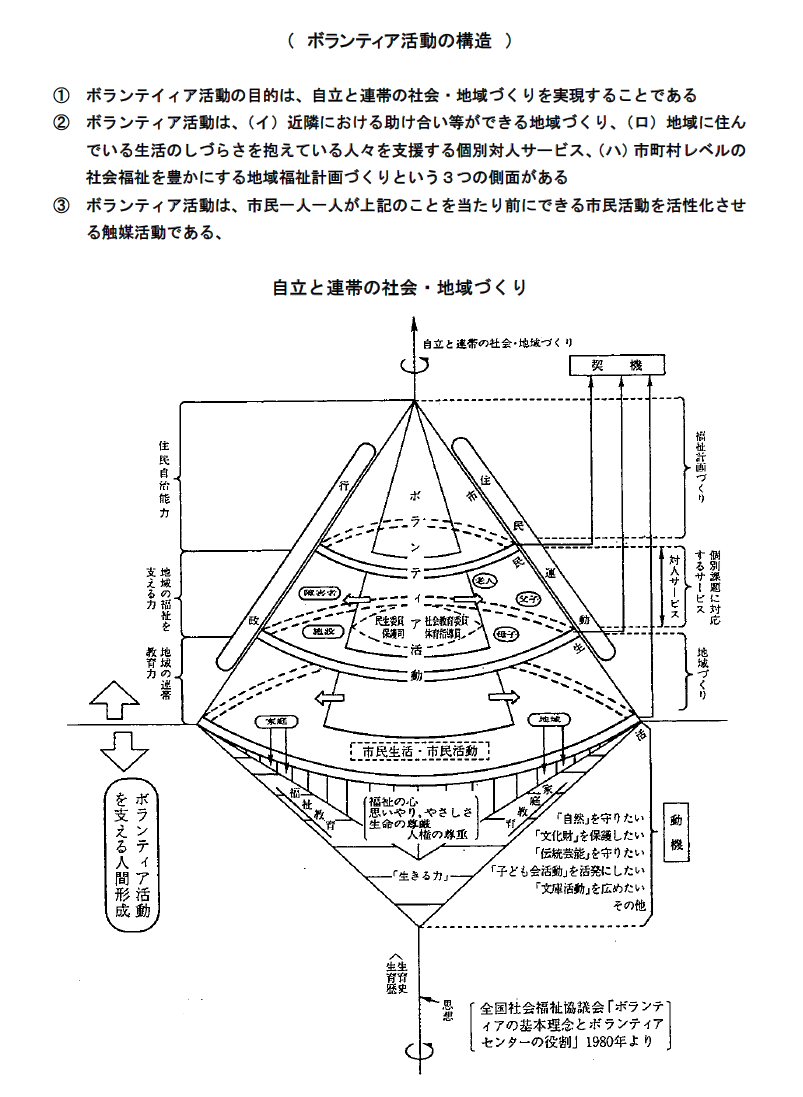

〇筆者は、日本地域福祉学会事務局長として、今後の地域福祉研究の在り方、課題について、1988年1月20日に発行された「日本地域福祉学会ニュース」No1に「視角 地域福祉の課題」と出して寄稿しているので参照して欲しい(参考資料Ⅰ)。

(2026年1月5日記)

大橋謙策研究 第10巻

「そのときの出逢いが」―私の生き方、考え方に影響を与えた人との出逢い―

発 行:2025年9月7日

著 者:大橋謙策

発行者:田村禎章、三ツ石行宏

発行所:市民福祉教育研究所