「老爺心お節介情報」第80号

地域福祉研究者の皆様

社会福祉協議会関係者の皆様

おはようございます。仕事始めですね。

新しい気持ちで、新しいプログラム、プロジェクトを立ち上げてください。

今年もよろしくお願いします。

2026年1月5日 大橋 謙策

寒中お見舞い申し上げます!

〇お正月休みも終わり、皆様元気に仕事始めをされていることと思います。

〇私の方も穏やかな天気の下、のんびりと里山を散歩したり、鎮守の森の神社へ初詣したりと穏やかなお正月を過ごすことができました。

氏神に 祈りし安寧 初詣で

初詣で 鎮守の森が 残る街

樹氷 悲しき恋の 一里塚

(愛媛福祉俳句会1月兼題/兼喬作 2026年1月)

〇「老爺心お節介情報」第80号は、「そのときの出逢いが➄、1980年代後半」号です。

(2026年1月5日)

「そのときの出逢いが」―私の生き方、考え方に影響を与えた人との出逢い』⑤

Ⅰ 1980年代後半――日本社会事業大学の移転発展計画と日本社会事業学校連盟

〇筆者にとって、1980年代後半は、まさに激動の渦に巻き込まれたような時であった。

〇第1は、日本社会事業大学の移転発展計画の事務局(企画室長)を命じられ、大学教員としての使命である授業をこなしながら、厚生省に提出する資料づくりを行うという“二人分”の仕事をした。毎日、夜8時までに厚生省から資料作りの指示があった場合には、その日のうちに資料を作り届けるという作業の仕方であった。自ずと夜8時までは大学で待機を余儀なくされ、かつ資料作りの指示があれば大学に泊まり込むという業務であった。大学に布団を買ってもらい、職員休憩室に泊まり込むとうこともざらであった。

〇第2には、赤字団体になっていた日本社会事業学校連盟の事務局長を命じられ、日本社会事業学校連盟の再建と同時に、日本におけるソーシャルワーク教育の確立並びに1986年の国際社会事業学校連盟の東京大会開催をすることであった。

〇第3には、1987年に、日本地域福祉学会を創設し、地域福祉研究の体系化と地域福祉実践・研究の社会的認知と評価を高める活動であった。

➀日本社会事業大学の移転再建計画づくり

〇日本社会事業大学は、戦前の海軍館を校舎として永らく使用してきたが、その海軍館は空襲も受けていて、建物の痛み、老朽化が進み、1960年代末から大学の移転再建問題が幾度となく論議されてきた(この件については、『日本社会事業大学四十年史』、『日本社会事業大学五十年史』に資料が掲載されているので参照)。

〇大学の移転再建問題は、教授会で幾度となく論議されては挫折を繰り返していた。1982年3月28日に、厚生省(当時)で社会局更生課長を務め、1981年の国際障害者年を取り仕切った、本学の卒業生である板山賢治氏が日本社会事業大学の事務局に就任されてから移転再建問題は一気に動き出す。板山賢治氏は障害者基礎年金制度の創設の立役者である(高阪悌雄著『障害基礎年金と当事者運動――新たな障害者所得補償の確立と政治力学』明石書店、2020年参照)。

〇と同時に、早稲田大学名誉教授(労働経済学専攻)で、中央労働委員会会長の平田富太郎先生(勲一等瑞宝大綬章受賞)が1979年に学長に就任しており、このお二人によって大学の移転再建問題は動き出す。

〇大学の移転発展計画は、中村猛先生が(日本社会事業大学卒業生、東京都福祉局長)が委員長を務める「日本社会事業大学教育の在り方について」と題する提言が、1983年に設置され、筆者は、この委員会の事務局を担い、とりまとめの文書を起草することになった。

〇その委員会のとりまとめは、1983年7月に当時の伊部理事長あてに提言され、教育課程、教育組織、移転問題も含めて大きく前進する。

〇その縁もあってか、私は1984年には「キャンパス問題対策室長」、「大学建設本部企画室長」を命じられ、教員としての業務と大学移転再建問題の実務者としての2足の草鞋を履くことになる。

〇大学移転問題の資料作りは大変な業務量、仕事の仕方であったが、そのお陰で厚生省の組織の在り方、予算取りの大変さ、資料の作り方を学ぶことができた。

〇と同時に、平田富太郎先生や板山賢治先生のカバン持ちで、渡部恒三厚生大臣、森喜朗文部大臣をはじめ、大蔵省理財局長(明治期の社会事業行政をリードした窪田静太郎の孫)、大蔵省主計局長、会計検査院院長等の方々にお会いし、話を聞く機会ができた。各部署のトップに座れる方々の見識、幅広さを知るとともに、それに付随する組織の在り方を垣間見ることができた。

〇日本社会事業大学教授会は、先の提言を受け入れ、1984年2月に「社大発展のための基本的方針およびその確認に関する件」を決定し、移転計画は進むことになる(詳細は『日本社会事業大学四十年史』を参照されたい)。

〇日本社会事業大学は、創立者が事実上おらず、GHQの要請もあって、厚生省立の変則的学校法人として1946年11月に創立された。そのため、建学の精神ともいうべき理念が明文化されても無ければ、明確化もされていない。

〇筆者は、大学移転に合わせて建学の精神を確立すべきだと考え、1985年1月に、日本社会事業大学の校歌や教育理念を踏まえて、私案として4つの理念を掲げた。「忘我友愛」、「窮理窮行」、「平和共存」、「受容共育」の4つである。平田富太郎先生などと協議をし、「受容共育」を除いた3つを建学の精神として掲げることにした。しかしながら、この建学の精神は学校法人理事会や教授会で正式に討議をし、承認を得るという手続きがないままに使われるようになってしまった。しかし、今では実質的に日本社会事業大学はこの3つを建学の精神としてパンフレット等で使用している。

〇この移転再建業務を担当している1984年4月に筆者は40歳で教授に昇格する。

〇日本社会事業大学には、教員の昇格の基準として“40歳で、単著があること”が要件であると言われ続けてきた。筆者は、当時、その要件には該当しなかったので辞退をしたが、説得され、40歳で教授への昇格が教授会で承認された。

〇それは、移転再建問題への取組の一種の“論功行賞”だったのか、それとも編著、単著論文が数多くあったことが評価されたのかは分からないが教授になった。

〇それは筆者にとって凄いプレッシャーで、できるだけ早く単著を出さなければならないと焦った。当時、全社協出版部に居た斎藤貞夫さん(後に全社協事務局長)と山口稔さん(後に関東学院大学教授)と渋谷近くのホテルに缶詰めになり、既存の論文を活かして、全体を統一できるように編集作業をしながら、足らないところを執筆したことが思い出される。その成果が、1986年9月に刊行された『地域福祉の展開と福祉教育』である。

〇この単著は、“学術論文というより、実践的研究書である”と「まえがき」で書いたところ、恩師の一人の山住正巳先生から、“何を勘違いしているのか、実践的研究書こそが大切ではないか”とお叱りを受けた。確かに、筆者は、「あとがき」で、この本に流れるキーワードは「地域福祉を推進する住民の主体形成」であると書いているので、山住正巳先生の指摘は重要で、それまでどこか自分が行っているのは学術的ではないのではないか、単著というものはもっと崇高な哲学や歴史、海外との比較研究を踏まえた体系的なものであらねばならないと呻吟していただけに、この山住先生のコメントで、筆者の研究者としての姿勢、方向性が確立できると思った。この単著『地域福祉の展開と福祉教育』は何と一万部以上売れた。

〇この学問のあり方に関する一種の“コンプレックス”は、後日、筆者が日本学術会議の会員になった際に、工学系の先生方が同じように悩まれており、“学問とは、戦前の旧国立大学の講座での研究が学問である”という、日本の学術体系への懐疑を同じように思っていたようで、その会議の中での論議には筆者は大変“意を強くした”思い出がある。

〇それは、新しい学問体系としての「統合科学」という考え方であるが、筆者はその「統合科学」の考え方こそが「社会福祉学」なのだと納得した(拙稿「『統合科学』としての社会福祉学研究と地域福祉の時代」日本社会福祉学会編、『社会福祉学研究の50年』、ミネルヴァ書房、2004年参照)。

〇ところで、大学移転発展計画の最中、筆者は島根県瑞穂町へ出張する機会があり、その旅程の中で風邪を引いたのか、咳が止まらなくなり、帰宅後、稲城市民病院の診療を受けた。

〇診断した医師は、風邪の患者のレントゲン、結核の患者のレントゲン、肺がん患者のレントゲン、そして私のレントゲン写真を見せて、どれに似ているかと尋ねるので、私は肺がん患者のレントゲンと似ていると答えると、“そうだ。あなたは肺がんに罹患している”と診断され、慶応大学病院か国立がんセンターの診断を受けなさいと紹介状を書いてくれた。それは、1987年3月13日の金曜日であった。

〇そのまま休むわけにもいかないので、夢遊病者のようにふらふらしながら大学へ行き、板山先生に報告すると、板山先生は即座に国立がんセンターの診断を受けるようにと命じられた。

〇国立がんセンターの主治医は成毛先生で(当時・大熊由紀子朝日新聞論説委員が成毛先生は世界的な肺がんの権威だから先生を信頼したらいいと言ってくれた)、成毛先生はレントゲン写真を見て、98%肺がんだと思うが、国立がんセンターでは病理検査の結果を見ないと診断名を確定しないという。そのうえで、念のため、北里大学病院、結核の権威である複十字病院の診断を仰いでくるようにいわれ、2つの病院の診断を受けたがいずれも肺がんの診断であった。

〇1987年4月7日、国立がんセンターの7階・B棟725号室が我が病室である。A棟は余命行くばかりもない終末期の患者病棟で、よく亡くなられた人がいた。

〇入院前に行った肺生検の結果はシロであったが、肺に影があるので、4月17日に手術をすると言う。多分肋骨3本を切り取って、右肺上葉の肺の影の部分を切除する手術だという。

〇私は、当時子ども幼かったことなどもあり、井上靖の『告知』などのがんに関する本を読んで、自分の将来を悲観した。今は、治療法も格段に進歩しているが、当時はがんは“不治の病”と考えられており、自分の今後の人生をはかなんだ。

〇そんなこともあり、毎日の医師の回診が終わると病棟を抜け出し、築地市場の場外市場のすし屋でお酒とお寿司を食べる毎日であった。看護師はひどく嫌がったが、私の気持ちもすさんでいた。

〇4月16日、手術前の最後の検査があり、今まで膨張していた丸い球体のような影が少しいびつに歪んだのを成毛先生、近藤先生が見つけてくれて、手術は延期、様子見となった。

〇そのまま、退院して様子を見ることになったが、再度12月に肺に影ができ、成毛先生は切って、病巣を確かめたいと言われたがお断りした。その後は影も消え、今日に至っている。

〇国立がんセンターに入院中、「社会福祉士及び介護福祉士」の法案審議が山場を迎えていて、日本社会事業学校連盟事務局長として居たたまらず、病院を抜け出して自民党本部へ陳情に行ったことが忘れられない。

➁日本社会事業学校連盟事務局長を拝命

〇1981年、明治学院大学教授の三和治先生、日本女子大学教授佐藤進先生、日本女子大学教授の高橋精一先生が揃って日本社会事業大学を訪ねて来られて、筆者に日本社会事業学校連盟の事務局長を引き受けてくれないかという申し入れであった。

〇筆者は当時、まだ軸足が社会教育分野にあり、社会福祉分野では学会デビューをしたばかりであった。

〇しかも、日本社会事業大学の先輩教員たちからは“大橋の研究は社会福祉プロパーの研究ではない”と批判・評価されていた時である。

〇筆者自身は日本社会事業学校連盟が毎年1回行っている社会福祉教育セミナーに1974年の日本社会事業大学が開催校としてセミナーを開催した時に参加した程度で、左程日本社会事業学校連盟にアイデンティティを持っていたわけではない。

〇どのような経緯で筆者に白羽の矢が立ったのか分からないが、懇請され引き受けざるをえなかった。当時の日本社会事業学校連盟は赤字団体で、必ずしも加盟校の吸引力があったとは思えない組織であった。

〇一般的には、日本社会事業学校連盟の会長校が先に決められ、其の大学の会長の下で誰が事務局長を担うのかが決められるはずなのに、私の場合は、先に事務局長を懇請された。筆者は引き受けざるを得なくなり、結果として、平田富太郎学長に日本社会事業学校連盟の会長を引き受けて欲しい旨のお願いをした。

〇平田富太郎学長、大学の学長秘書の及川良子さんと会長前任大学の関西学院大学に業務の引継ぎに伺い、本出裕之先生や武田健先生から引継ぎをした。

〇その夜、平田富太郎先生が神戸の街で、みそののステーキとチェリー酒をご馳走してくれた。こんなに美味しいステーキとお酒があるのかと感動したものである。平田富太郎先生には、折にふれて美味しい食事をご馳走して頂いた。

〇小川利夫先生も平田富太郎先生も、若い我々にいろいろなチャンスをくれたなと改めて感謝の念で一杯である。このような機会を通じて、人を育てるということはどういうことかといろいろ学ばせて頂いた。

〇筆者は、日本社会事業学校連盟の事務局長を引き受けて、すぐ取り組んだことは日本社会事業学校連盟の通信を発行することであった。加盟校の中から、赤字団体なのに通信を印刷発行するのはけしからんという苦情、意見を頂いたが、赤字団体だからこそ通信を出して、今、何を取り組んでいるのか、何を取り組むべきなのかを加盟校に周知徹底することが必要であると説き、それが入れられないのなら自分は事務局を降りると突っぱねた。

〇しかも、その通信は各加盟大学の日本社会事業学校連盟担当教員に一部送るだけでなく、必要なら何部でも、全教員分を送るということにした。当時、各加盟校の中には、学校連盟の担当になることを特権化し、学校連盟から入る情報を独り占めにするという教員、大学があったので、大学における情報コントロールの打破が必要であると説き、それが入れられないのなら自分は事務局を降りると突っぱねた。

〇通信の発行により、各加盟校の理解も進み、事務局長に就任した翌年には加盟費を大幅に増額して赤字団体を脱却した。

〇しかも、その頃、日本社会事業学校連盟は国際社会福祉大会の構成・傘下団体の一つとして国際的なソーシャルワーク教育のあり方について関わることが求められていた。しかしながら、日本には社会福祉専門職の制度はないし、ソーシャルワーク教育に関して日本社会事業学校連盟としての基本方針、在り方等について共通の理解が得られてない状況であった。

〇私は、日本社会事業学校連盟の加盟基準を厳しくして、かつ加盟校の社会福祉教育をソーシャルワーク機能に収れんさせて、卒業生に対してサーティフィケーション(認証書)を出して、名実ともに社会福祉専門職として位置づけられるよう、加盟校の社会的評価を高める方針を打ち出した。そのための「学校連盟による社会福祉専門職員養成基準」(養成ガイドライン)を1986年に制定した。

〇この考え方に駒澤大学教授の高橋重弘先生(後に日本社会事業大学学長)、日本女子大学教授の田端輝美先生、同志社大学教授の黒木保博先生(私の次の事務局長。これが縁で、私はその後同志社大学大学院の非常勤講師を約10年間続け、院生を育てる喜びと京都探索の機会を頂いた)等が賛同してくれて一緒に活動を進めてくれた。

〇日本社会事業学校連盟の社会福祉教育セミナーを熱海の赤根崎のホテルで行い、いわば缶詰状態で、専門職に必要な科目のシラバスづくりを行った。この活動が、1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の成立の下地になっていく(拙稿「戦後社会福祉研究と社会福祉教育の視座」、『戦後社会福祉教育の五十年』ミネルヴァ書房、1998年11月参照)。

〇また、国際社会事業教育会議が国際社会福祉大会の一環として開催されるので、1986年8月には日本社会事業学校連盟の加盟校の案内版として『社会福祉を学ぶ人のために』(全国社会福祉協議会刊)を刊行した(拙稿「日本の社会福祉教育の現状と課題」が収録されている)。

➂市町村社会福祉協議会の実践支援と日本地域福祉学会の創設

〇「地域住民の社会福祉への関心と理解を深め、ボランティア意識の高揚、活動の推進」及び「市町村社会福祉協議会における地区社会福祉協議会づくり支援」とが、1980年代後半において、筆者の大きな学外活動であった。全国各地の社会福祉協議会の招聘を受けて講演、研修をさせて頂いた。

〇東京都社会福祉協議会の中島充洋さん(後に鹿児島経済大学教授)、小島セツ子さん、青山登志夫さん(後に静岡英和大学教授)、東村山市社協の大内高雄さん(後に北星学園大学教授)、小金井社協の桜井猛さん(後に青森大学教授)、狛江市社会福祉協議会の須崎武夫さんなどとの交流が始まる。

〇また、神奈川県社会福祉協議会では、高島さち子さん(日本社会事業大学の先輩)、熊谷豊寿さん夫妻、山口正一さんや相模原市社会福祉協議会の小野敏明さん(後に、田園調布学園大学教授)、あるいは横須賀キリスト教社会館の岸川洋治さん(後に、西南学院大学教授・学長、横須賀キリスト教社会館館長)、北海道社会福祉協議会の岡部和夫さん(後に名寄大学教授)、林さん、白戸一秀さん(後に旭川大学教授)、千葉県の香取達子さん、高田恵美さんなどとの厚誼が始まる。

〇神奈川県社会福祉協議会の事業の一つに、市町村社会福祉協議会職員が地域づくり活動、地区社会福祉協議会の組織化を図るために地域に出かけるが、今一つ社会福祉協議会の性格やその必要性を市町村社会福祉協議会職員が説明できないということで、神奈川県社会福祉協議会・地域福祉部発行で『社協活動マニュアル』をA4版サイズの裏表のリーフレットを作成した。このリーフレットを増刷りして、住民座談会を進めようというマニュアルである。社会福祉協議会の性格、必要性、社会福祉協議会会費を頂く意味、地域課題を把握する調査の仕方、数字で生活課題を客観化する方法等についてまとめ、リーフレットを第14号まで発刊している。

〇この研究事業が基になって、相模原市の小野敏明さんや横須賀キリスト教社会館の岸川洋治さんたちと丸紅基金からの研究助成を頂き「コミュニティワーク研究会」を組織し、コミュニティワークの機能について研究を進めた。

〇この当時、全国各地の社会福祉協議会に招聘され講演したが、その当時一種のブームだったのか、各社会福祉協議会は筆者の講演録をテープ起こしし、ブックレットとして刊行してくれた。千葉県、神奈川県、富山県等での講演録が残っている

〇長野県社会福祉協議会の小池正志さんに招聘され、松本市の浅間温泉で講演をした(小池さんとはそれ以来の付き合いで、今でも時々あって囲碁を打っている)ことがあり、その講演録が筆者が知らないうちにブックレットとして刊行されていて、筆者が気が付いた時には第3刷りまで刊行されていたことには驚いた。

〇1983年に全国で約700万人の署名もあって、市町村社協が法定化され、市町村社会福祉協議会は地区社会福祉協議会づくり、ボランティア活動の振興、福祉教育の推進にと情熱的に地域福祉の推進の取り組んでいた時代である。筆者も文字通り東奔西走して市町村社会福祉協議会の職員たちと一緒に地域福祉に取り組んでいた時代である。

〇筆者は、かねがね日本社会福祉学会を“親学会”と位置づけたうえで、社会福祉の各分野ごとの学会があっていいのではないかと考えてきた。日本社会福祉学会の大会に地域福祉分科会はあるものの、市町村社会福祉協議会の職員が日本社会福祉学会に入会するのにはハードルが高すぎると考えていて、市町村社会福祉協議会の職員も入会し、地域福祉に関わる実践と理論の体系化を図る学会が必要ではないかと常々考えていた。

〇全社協の和田敏明さんとは「地域福祉活動指導員」の修了生が1000人を超えたら日本地域福祉学会を創設しようと相談していた。しかしながら、1983年の市町村社会福祉協議会法制化以降の市町村社会福祉協議会の実践の高まりを考えると1000人まで待つことはないのではないかと考えて、1986年のころから内々に学会創設の話し合いを始めた。 会長には岡村重夫先生、理事に三浦文夫先生、永田幹夫先生、阿部志郎先生などを候補者に挙げて折衝した。

〇ある時、日本社会福祉学会会長を務められていた一番ケ瀬康子先生から話があるということでお会いしたら、一番ケ瀬康子先生が“あなたは私に盾つくのか”、“社会福祉学会に対抗する分派活動をするのか”と詰問された。

〇日本地域福祉学会は別に日本社会福祉学会を分裂されるとかいうのではなく、上記したような状況を踏まえて、地域福祉の実践と理論の体系化を図ることが目的で、当時在宅福祉サービスの開発が各地で進められていることも含めて説明し、了解を頂いた。一番ケ瀬康子先生自身が杉並区などで在宅福祉サービスの開発やシステムづくりにかかわっていたこともあり、日本地域福祉学会の理事になって頂きたいと話をし、理事に就任頂いた。ただし、理事会には一度も出席されなかった。

〇三浦文夫先生も永田幹夫先生も含めて大方の方は日本地域福祉学会の設立時の会員は200名程度だろうと予測していたようであるが、なんと学会創設時の会員は約700名に及んだ。市町村社会福祉協議会職員の日本地域福祉学会への期待には大きなものがあった。

〇筆者は、日本地域福祉学会事務局長として、今後の地域福祉研究の在り方、課題について、1988年1月20日に発行された「日本地域福祉学会ニュース」No1に「視角 地域福祉の課題」と出して寄稿しているので参照して欲しい(参考資料Ⅰ)。

(2026年1月5日記)

「老爺心お節介情報」第79号

地域福祉研究者の皆様

社会福祉協議会関係者の皆様

新年明けましておめでとうございます。

「老爺心お節介情報」第79号を送ります。

今年もお互いに体に気を付けて頑張りましょう。

2026年1月2日 大橋 謙策

新年明けましておめでとうございます!

〇年末年始、東京は穏やかな日々でした。皆様には、佳いお年をお迎えのこことお慶び申し上げます。

〇昨年の賀状で、「賀状仕舞い」をさせて頂きました。今まで、年末年始は賀状の対応に追われ、のんびりできませんでしたが、昨年末、年始と賀状のことを気にせず、ゆったりと過ごすことができました。多い年には1400枚の賀状を書いていましたので、まさに様変わりの年末年始の過ごし方です。

〇賀状の交歓は、お互いの消息を確認し、人のつながりを確かなものにする重要な手立てでしたが、寄る歳波には勝てません。お許しいただければと思います。

〇全国的に、人口減少、趙高齢化の進展、核家族化・都市化の中での家族力の脆弱化、地域を支えてきた住民力の減退等の厳しい状況の中で、地域福祉の推進を標榜してきた地域福祉研究者、社会福祉協議会関係者は改めて今こそ何ができるのか、何をすべきなのかを考える必要があります。

〇それは、単なる政策対応でなく、草の根の地域福祉実践を豊かなものにしていくための努力が問われています。それはある意味、住民、行政、社会福祉法人、社会福祉協議会が手を携えて、協働して、「オール福祉」としてのネットワークを構築し、“住民の生活を守り、支援する地域福祉を推進すること“です。

〇私も82歳になりましたが、体調管理に気を付けて、今までの“恩返し”の意味も含めて、草の根の地域福祉実践を豊かにできるよう、「関係人口」の一人として全国行脚をしたいと年始の誓いをしました。

〇国内外とも厳しい世相ですが、皆様にはお体に気を付けて、日本の地域福祉の推進、地域共生社会実現に向けて一緒に頑張って頂きたいと願うばかりです。

(2026年1月2日)

Ⅰ 論稿を読んでー岩城貞時著「拘禁刑と社会復帰支援――社会福祉施設の現場から考える」(『経営協』Vol506、2025年12月、全国社会福祉法人経営者協議会所収)

〇岩城貞時さんは、28回続いている「四国地域福祉実践研究セミナー」の“船頭”仲間の一人である。

〇徳島県三好市社会福祉協議会の職員から転出し、現在は社会福祉法人三好やまなみ会の理事で、ワークサポートやまなみの施設長をされている。

〇岩城貞時さんは、社会福祉士の資格を有し、かつ20年間保護司活動をされている。

〇この論稿は、2025年7月に刑法が改正され、刑務所などでの共生処遇の方法は大きく変わり、刑期を終えてからの社会復帰を見据えた受刑者の特性に合わせた個別処遇の考え方が導入されたことをコンパクトにまとめてくれている。

〇この矯正処遇の考え方の改善は、より社会復帰後の社会福祉関係者の関わり方を求めるものである。「居住支援協議会」や社会福祉法人の地域貢献とも関わってくる大きな刑法の改正である。

〇その論稿をこの「老爺心お節介情報」に掲載したので、社会福祉関係者には是非読んで欲しい。

Ⅱ 「そのときの出逢いが」の執筆裏話

〇阪野貢先生に促されて「そのときの出逢いが」を書き始めてみたものの、執筆はそうスムーズには進まない。

〇まず、50年前、60年前の記憶は定かでないし、それを確かめようにも筆者が収集した資料・蔵書は東北福祉大学大学院へ行っていて、唯一手掛かりは筆者が執筆した論文が年代ごとに保存されていることを手掛かりに執筆を進めている。

〇ところが、頭の中で「そのときの出逢が」を書かなければいけないと思っているからであろうか、パソコンの前に座って書こうと思っても思い出せないことが多い。

〇しかしながら、夜の睡眠中、睡眠がノンレム睡眠からレム睡眠に変わるとき、目覚めて眠れない時があり、その時にあれこれ思い巡らせていると、不思議といろいろなことが思い出される。

〇それは断片的なものであるが、それをメモしておいて、朝、目覚めてからその断片的に思い出されたことを基にすると、いろいろなことが芋づる的に思い出され、文章が書けている。とりわけ、その時々に出逢った人々の名前はまさに芋づる的に思い出されるとういう不思議な状況である。

〇もうすぐ、第5回目の1980年代後半の部分の「その時の出逢いが」を配信できるが、今となってみると、第4回までに書いたものを加筆修正しなければならない部分が多々あることに気が付く。人間の記憶のあいまいさを改めて痛感しているこの頃である。

(2026年1月2日記)

謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

旧年中はご懇篤なるご指導と格別のご支援を賜り、誠にありがとうございました。

本年も倍旧のご教導とご高配を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

2025年中に公開いたしました記事の統計情報についてご報告申し上げます。 昨年の記事投稿数は、「電子書籍」18本、<まちづくりと市民福祉教育>2本、<ディスカッションルーム>1本、<雑感>34本、<老爺心お節介情報>16本など、総計で71本となりました。記事の表示数は4万1563回、訪問者は1万3245人を数えました。また、アメリカ合衆国(933回)をはじめ、49か国の読者からアクセスをいただいております。

これにより、開設以来の全期間(2012年6月25日~2025年12月31日)における累計表示数は36万8827回、訪問者は17万8866人に達しました。 このように昨年も多くの読者を得ることができましたこと、その責任の重さに身の引き締まる思いがしております。

次に、組織の運営体制についてご報告申し上げます。 昨年は、大橋謙策先生ならびに上野谷加代子先生を「顧問」にお迎えし、多大なるご指導を賜りました。大橋先生には、玉稿の電子書籍化に格別のご高配を賜り、上梓いたしました『大橋謙策研究』(第1巻~第10巻)は多方面より好評を博しております。 なかでも第1巻『老爺心お節介情報』と第10巻『「そのときの出逢いが」』は、引き続き多くの読者に親しまれております(詳細はフロントページ、右サイドバー、下段の案内をご参照ください)。

また、ウェブサイトの持続的な運用を見据えたサイト移設(サーバーおよびURLの刷新https://sakanolab.com/)を行うとともに、市民福祉教育研究所の「規約」の制定や「運営資金」の積み立てなど、今後の活動の土台となる運営基盤を整えることができました。

本年は、研究所にとって「新しいステージ」を拓く年にしたいと念じております。読者の皆様には、昨年に引き続き格別のご指導とご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

末筆ながら、皆様のご健勝と、ますますのご活躍・ご発展を心よりお祈り申し上げます。

市民福祉教育研究所

主宰:田村禎章・三ツ石行宏

共同研究者各位

謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

旧年中はご懇篤なるご指導と格別のご支援を賜り、誠にありがとうございました。

本年も倍旧のご教導とご高配を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

2025年中に公開いたしました記事の統計情報についてご報告申し上げます。 昨年の記事投稿数は、「電子書籍」18本、<まちづくりと市民福祉教育>2本、<ディスカッションルーム>1本、<雑感>34本、<老爺心お節介情報>16本など、総計で71本となりました。記事の表示数は4万1563回、訪問者は1万3245人を数えました。また、アメリカ合衆国(933回)をはじめ、49か国の読者からアクセスをいただいております。

これにより、開設以来の全期間(2012年6月25日~2025年12月31日)における累計表示数は36万8827回、訪問者は17万8866人に達しました。 このように昨年も多くの読者を得ることができましたこと、その責任の重さに身の引き締まる思いがしております。

次に、組織の運営体制についてご報告申し上げます。 昨年は、大橋謙策先生ならびに上野谷加代子先生を「顧問」にお迎えし、多大なるご指導を賜りました。大橋先生には、玉稿の電子書籍化に格別のご高配を賜り、上梓いたしました『大橋謙策研究』(第1巻~第10巻)は多方面より好評を博しております。 なかでも第1巻『老爺心お節介情報』と第10巻『「そのときの出逢いが」』は、引き続き多くの読者に親しまれております(詳細はフロントページ、右サイドバー、下段の案内をご参照ください)。

また、ウェブサイトの持続的な運用を見据えたサイト移設(サーバーおよびURLの刷新https://sakanolab.com/)を行うとともに、市民福祉教育研究所の「規約」の制定や「運営資金」の積み立てなど、今後の活動の土台となる運営基盤を整えることができました。

本年は、組織の法人化の準備をはじめ、研究所にとって「新しいステージ」を拓く年にしたいと念じております。「共同研究者」の皆様には、昨年に引き続き格別のご指導とご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

なお、「共同研究者」のご芳名とメールアドレスの管理には万全を期しておりますが、表示されている情報等に加除修正がございましたら、お手数ですがご一報いただけますと幸いです。速やかに対応させていただきます。

末筆ながら、皆様のご健勝と、ますますのご活躍・ご発展を心よりお祈り申し上げます。

市民福祉教育研究所

主宰:田村禎章・三ツ石行宏

目 次

Ⅰ

「大橋福祉教育論」再考の視座と枠組み

―新たな思考軸の構築をめざして―

******************************************************************

福祉教育とは、「憲法13条、25条等に規定された人権を前提にして成り立つ平和と民主主義社会を作りあげるために、歴史的にも、社会的にも疎外されてきた社会福祉問題を素材として学習することであり、それらとの切り結びを通して社会福祉制度、活動への関心と理解をすすめ、自らの人間形成を図りつつ社会福祉サービスを受給している人々を、社会から、地域から疎外することなく、共に手をたずさえて豊かに生きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身につけることを目的に行われる意図的な活動」と規定することができる(「学校外における福祉教育のあり方と推進」全社協・全国ボランティア活動振興センター、1983年9月、15ページ)。

〇ここ10年ほどの福祉教育学界は、地域福祉の主流化が進むなかで、良しにつけ悪しきにつけ、その視座が「教育と福祉」から「地域福祉と福祉教育」に矮小化され、俯瞰的議論から遠ざかっているようである。また、実践を支える理論や思想・哲学、価値、歴史などへの関心は未だ低い。実践方法の原理・原則の探究が不十分であり、理論的枠組みも不明確な福祉教育実践論が展開されているようでもある。

1 福祉教育の概念規定

〇上記の福祉教育の概念規定は、30年以上も前に大橋謙策によってなされたものである。今日においてもしばしば引用される。この概念規定以外にも、「福祉教育とは何か」について論考したものは複数、捉え方によっては多数あるが、大橋のそれがよく援用される。それは、「人権」や「平和と民主主義」といった普遍的な理念や価値に基礎をおいた理念型の定義であり、また包括的で汎用性が高いことに起因するといってよい。具象的な定義はその解釈を狭くするが、抽象的定義はその抽象度によって解釈を広げ、読み手の洞察によって解釈を深めることができる。そうした点で、この定義は多くの人が「使える」、多くの人にとって「使いやすい」ものになっているのであろう。

〇周知のように、全社協・全国ボランティア活動振興センターが1980年9月、「福祉教育研究委員会」(委員長・大橋謙策)を設置し、翌1981年11月に「福祉教育の理念と実践の構造―福祉教育のあり方とその推進を考える―」について研究の中間成果を纏め、報告した。委員会の設置は、全国各地で福祉教育実践の進展が図られ、学校における福祉教育のあり方について一定の理論的整理が求められるようになってきたことへの対応であった。次いで、1982年9月に第2次の「福祉教育研究委員会」(委員長・大橋謙策)が設置され、翌1983年9月に「学校外における福祉教育のあり方と推進」と題する中間報告が行われた。大橋の福祉教育の定義は、第1次ではなく、「第2次福祉教育研究委員会」報告のなかで述べられている。そこではまた、次のように述べられている。「社会教育行政における福祉教育の促進には二つの視点が『車の両輪』としてなければならない。第一は、国民が社会福祉問題を学習し、それへの関心と理解を促進させる福祉教育活動の促進であり、第二には、今日の社会福祉問題の中心的課題を担っている障害者、高齢者の社会教育(学習、文化、スポーツ活動)の促進である」(15ページ)というのがそれである。後者(「第二」)に関してはさらに、「今日の社会福祉サービスの主たる対象である障害者、高齢者の学習、文化、スポーツ活動を豊かに促進させることが、国民の障害者観、老人観を変え、ひいては社会福祉観を変えて、ともに生きていく街づくりをすすめる上で重要」(16ページ)であるとされた。

〇ところで、大橋のこの定義は、全社協の「第2次福祉教育研究委員会」報告以前の1982年3月、神奈川県の「ともしび運動促進研究会」(委員長・大橋謙策)が編集し、「ともしび運動をすすめる県民会議」が発行した『ともしび運動促進研究会中間報告』で述べられている(4ページ)。「ともしび運動」は、長洲一二県知事の提唱によって、1976年10月から展開された行政・県民協働の福祉コミュニティづくり(自立と連帯のまちづくり)運動である。具体的には、「障害者の自立促進を」「おとしよりに生きがいを」「連帯感にあふれた地域社会づくり」などをその目標とし、「『ともしび運動』によってすすめられるべき課題の第一は “福祉教育の促進” である」(4ページ)とされた。

〇以上を要するに、大橋の福祉教育論については、一面では「子ども・青年の発達(の歪み)」を軸に体系化された教育論としても評価されるが、併せて高齢者や障がい者の「社会教育の促進」や「福祉コミュニティの形成」との関わりで福祉教育を捉える研究の視座に注目しないと、その定義や所説を読み解くことはできないということである。

2 福祉教育と「社会福祉問題」

〇先に記した大橋の福祉教育の定義についてその構成要素を弁別すると、次のようになる。(1)憲法第13条、第25条等に基づく人権思想をベースにする。(2)歴史的・社会的存在としての社会福祉問題を素材とする。(3)社会福祉問題との切り結びを通して、社会福祉制度や活動への関心と理解を進める。(4)社会福祉問題を解決する実践力を身につけるために、実践に基づく体験学習を重視する。(5)「自立と連帯の社会・地域づくり」の主体形成を図る、などがそれである。

〇大橋の定義における鍵概念のひとつは「社会福祉問題」である。大橋は、1981年2月に刊行された吉田久一編『社会福祉の形成と課題』(川島書店)所収の論文「高度成長と地域福祉問題―地域福祉の主体形成と住民参加―」(231~249ページ)で、高度経済成長期以降、「社会福祉問題の国民化と地域化」(大橋謙策『地域福祉の展開と福祉教育』全社協、1986年9月、3~11ページ)が進んでいるが、地域で福祉問題を解決するためには、それができる「住民の形成とネットワークづくり、とりわけそこにおける住民参加の問題」(238ページ)が重要であり、焦眉の課題であるとする。そのうえで、地域福祉の主体形成のための福祉教育の必要性と、福祉行政の「地方分権主義」への転換を図り、地方自治体が自律性をもって「地域社会福祉計画」を住民参加のもとに策定することの必要性を指摘している。

〇福祉教育が学習素材とする「社会福祉問題」、とりわけ高度経済成長期以降のそれは、大橋にあっては、「戦前の大河内一男の社会政策と社会事業という整理や戦後の孝橋正一の社会問題と社会的問題という整理でも、包含できない課題として創出されてきた」(231ページ)。公害・環境問題と外的な生活破戒、過疎問題と家庭破戒、過密問題と生活の共同的集団的再生産機能の弱まりと不安定化、合理化・機械化による生活リズムの破戒や老人福祉問題の深刻化などが、「従来の問題にくわえてあらわれてきた」ものである(232~234ページ)。

〇地域住民のこれらの具体的な生活破戒の “状況” については、簡潔明瞭にカテゴライズしても、他の領域や次元の “状況” で説明するだけではその本質に迫ることはできない。社会福祉問題の分析は、それを現代社会の仕組みと運動法則によって必然的に生み出される構造的な「社会問題」として、社会科学的に捉えることによってはじめて可能となる。そうした分析のうえで、その問題解決に向けて、批判的・論理的かつ創造的に思考・判断・実践する “力” の育成・向上をいかにして図るか。そのための福祉教育実践の具体的展開について検討することが求められる。

〇以下に、上記の論文中から、「福祉教育と地域福祉の主体形成」に関する叙述部分を記しておく。大橋の「福祉教育の理念と実践の構造」についての所説の基本的部分(特色)を概観・俯瞰することができる。

福祉教育は、国民が社会福祉を自らの課題として認識し、福祉問題の解決こそが社会・地域づくりの重要なバロメーターとして考え、共に生きるための福祉計画づくり、福祉活動への参加を促すことを目的に行なわれる教育活動である。したがって、福祉教育は少なくとも次の諸点を構成要件として意識的に行なわれてこそ意味がある。

第一は、差別、偏見を排除し、人間性に対する豊かな愛情と信頼をもち、人間をつねに “発達の視点” でとらえられる人間観の養成、第二に社会福祉のもつ劣等処遇観、スティグマ(恥辱)をなくすことが必要で、そのためには国民の文化観、生活観を豊かにすることに他ならないこと、第三に、人間は人々との豊かな交流の中で生きる以上、生活圏の狭い障害者等の社会福祉サービス受給者の生活がいかに非人間的であるかをコミュニケーションの手段も含めてとらえられること、第四に複雑な社会における歴史的、社会的存在としての福祉問題を分析できる社会科学的認識が必要なこと、第五に今日の福祉は、福祉行政の中でも細分化されているが、その解決には関連行政たる労働行政、教育行政、保健衛生行政などを含めて地域的課題を総体的にとらえる力が必要であること、の五つを基本に、情報の周知徹底、体験・交流などによって感覚として体得することなどが方法論的にも加味されて、はじめて福祉教育の実践といえる。

福祉教育は、住民の福祉意識を変え、福祉問題をトータルにとらえ、問題解決のための福祉計画づくり、具体的解決のための実践などを行なえる住民の形成であり、それこそ地域福祉の主体形成といえよう。(243ページ)

3 福祉教育と「地域福祉の主体形成」

〇大橋は、岡本栄一によって「住民の主体形成と参加志向の地域福祉論」と評されるように、「地域福祉の主体形成」を重視する。その点について、大橋は、前記の著書『地域福祉の展開と福祉教育』において、「地域福祉の主体形成のしかたと主体として形成されるべき力量には、次のような7つのことが考えられる」とした。(1)社会福祉に関する情報提供による関心と理解の深化、(2)地域福祉計画策定への参加と政策立案能力、(3)社会福祉行政のレイマンコントロール(政治や行政の一部を一般市民に委ねること:筆者)、(4)社会福祉施設運営への参加、(5)意図的、計画的な福祉教育の推進、(6)地域の社会福祉サービスへの参加(ボランティア活動)による体験化と感覚化、(7)社会福祉問題をかかえた当事者の組織化と当事者のピア(仲間、peer)としての援助、がそれである(46ページ)。その後、大橋は、この「地域福祉の主体形成」(「住民の主体形成」)の7つの「枠組み」を整理し、「『地域福祉の主体』形成には、4つの課題がある」として、4つの主体形成の枠組みを提示する。すなわち、(1)地域福祉計画策定主体の形成、(2)地域福祉実践主体の形成、(3)社会福祉サービス利用主体の形成、(4)社会保険制度契約主体の形成、である(大橋謙策『地域福祉論』放送大学教育振興会、1995年3月、75~82ページ)。それは同時に、福祉教育の課題でもある。

〇この大橋の4つの主体形成については、7つから4つに “綺麗” に整理・集約された故にか、4つの側面が並列的に理解されがちで、その内的・構造的な相互関連性の把握を困難なものにしている。主体としての「住民」は、基本的には労働主体と(労働以外の)生活主体の統一的存在であろうが、政治主体・経済主体・文化主体であり、また地域の自治主体や変革・創造主体でもある。「住民」はこれらの側面を重層構造的にもつ存在である。地域の自治主体や変革・創造主体に関していえば、住民主体の社会福祉問題の解決や「自立と連帯の社会・地域づくり」を推進するためには、個人的主体形成のみならず集合行為主体や運動主体の形成が必要かつ重要となる。こうしたことを踏まえたうえで、地域福祉(住民)の主体形成を促進する福祉教育実践の内容や方法について具体的に検討することが肝要となる。

4 「大橋福祉教育論」に対する批判

〇以上が、「社会福祉問題」と「主体形成」の鍵概念を中心にみた「大橋福祉教育論」の概括である。こうした大橋の所説に対してこれまで、「地域福祉と福祉教育」を説く地域福祉研究者からの系統的な批判はあまりみられない。それは、大橋の所説が一定の理論体系を作り上げていることによるが、大橋のそれが「福祉教育原理論」として前提され、そのうえで立論されていることにもよるといってよい。そういうなかで、生涯学習やESD(持続可能な開発のための教育)の研究者である松岡廣路が、論文「福祉教育・ボランティア学習とESDの関係性」(『持続可能な社会をつくる福祉教育・ボランティア学習(日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要)』第14号、2009年11月、8~23ページ)において、大橋の所説に批判的考察を加えている。

〇松岡の大橋批判は、大橋の福祉教育の定義は「汎用的であるがゆえに、同時に、脆弱性を併せもっている」。「脆弱性を項目化すると、<未分化な学習者像>、<社会福祉活動の内実の曖昧さ>、<楽観的な社会形成ビジョン>、<教育概念の曖昧さ>と約言できる」(13ページ)、というものである。そして、松岡は、「脆弱性の高い『福祉教育』の定義に基づいてしまうと、時代の大きな物語に押し流され、重要と思われる要素が外延化され、体制的要素を内包とする対象化(理論化)と実践化が、当然のごとく進んでいく。福祉教育が、現実と理想の拮抗関係の中に位置することを意識し、従来の枠組みを等閑視しないという批判的な姿勢を保つことが、今まさに重要である」(16ページ)として、「批判的創造性」の観点の必要性と重要性を説いている。松岡の批判は必ずしも、「大橋福祉教育論」をその理論的体系化の過程も視野に入れて、総合的・体系的に行うものにはなっていない。とはいえ、「社会的・福祉的課題の解決に不可欠な『批判的創造性』が、実践における学びの目標・内容(いわゆる『学びのベクトル』)から排除されている」(16ページ)という指摘は、首肯されるところである。

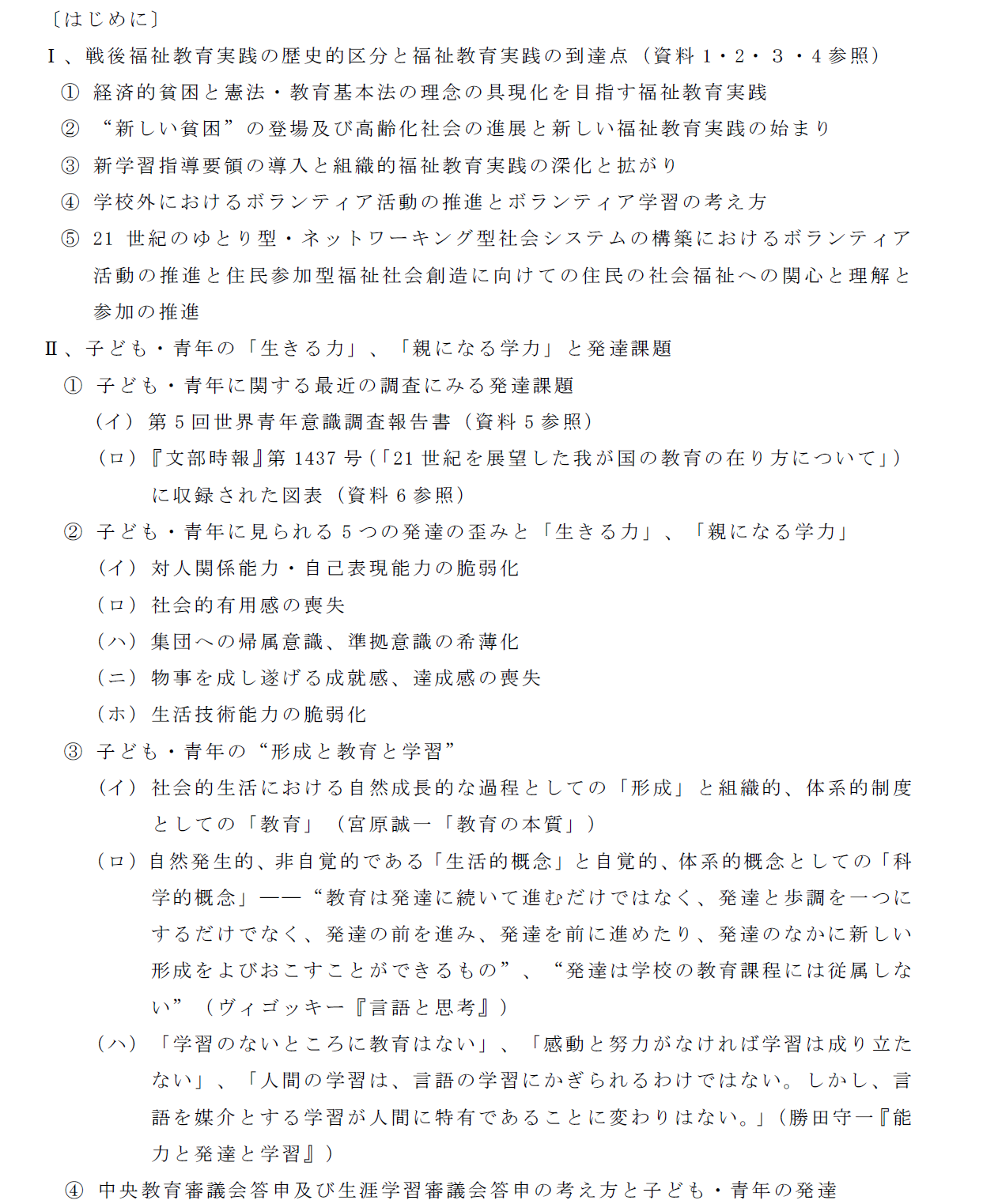

5 「大橋福祉教育論」再考のための枠組み

〇ある理論や所説を、内在的にしろ外在的にしろ批判的に考察するためには、その枠組みを構造的に捉え、それを主体的に再構成することが求められる。その点において、「大橋福祉教育論」を超える新たな福祉教育論の理論的枠組みを構築し、新たな実践方法を創造するためには、まずはいま一度「大橋福祉教育論」の理論的枠組みの構築化の過程を時系列的に把握するとともに、その枠組みの構造を総合的に理解する必要がある。そこで、以下では、そのためのひとつの方法として、大橋が行った福祉教育についての2つの「講演」からそのレジュメの枠組みと項目をみることにする。日本福祉教育・ボランティア学習学会の第2回大会と第10回大会での講演である。

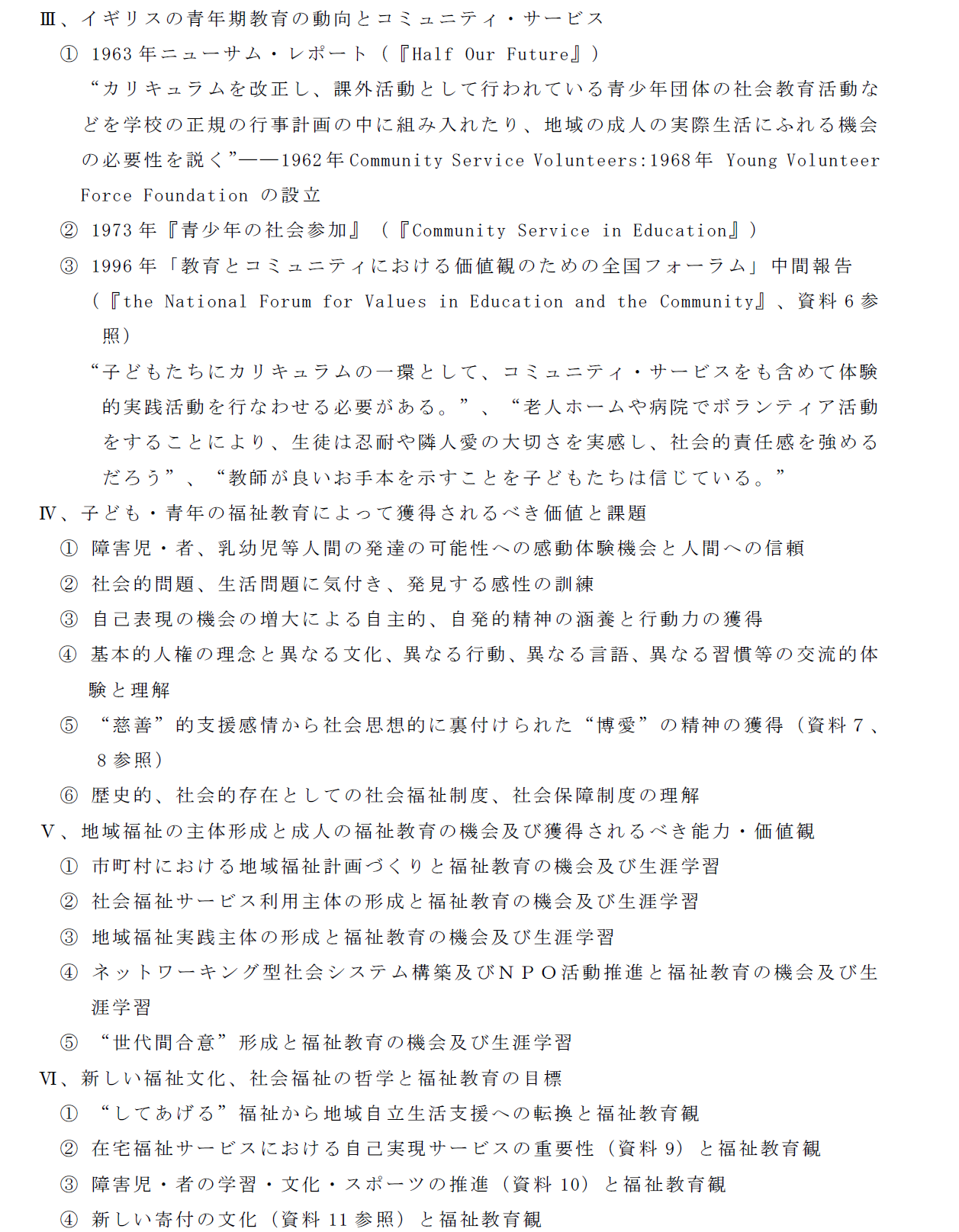

(1)福祉教育・ボランティア学習の理論化と体系化の課題(第2回大会・基調講演/1996年11月23日/日本社会事業大学)

出所:『日本福祉教育・ボランティア学習学会第2回大会』1996年11月、5~9ページ。

〇地域づくりや地域福祉の主体「形成」は、福祉「教育」やボランティア活動(ボランティア「学習」)が推進されればそれで可能になるものではない。それは、子ども・青年や成人などの地域住民が、地域の社会福祉問題の本質を科学的に理解・分析し、変革的・創造的に問題解決を図ることのできる“力”を獲得し、しかもそれを具体的・現実的に行使することによって初めて可能となる。その主体形成ができなければ、福祉を学ぶことやボランティ活動は単なる「善行」にとどまり、無批判的で体制適応(順応)的な住民主体を形成することになる。福祉教育は「両刃の剣」になりかねない、といわれるところである。

〇そういう意味からも、上記の枠組みと項目のなかから、ここではとりわけ「形成と教育と学習」について留意しておきたい。それは、上述の松岡が、大橋の定義は「意図的な活動」と明記されていることからも「福祉教育が、ややもするとフォーマルな教育が中心であるとの理解(誤解)を許す脆弱性を有している」(15ページ)と指摘する点に関わることである。

〇大橋の指摘を俟つまでもなく、福祉教育を進めるにあたっては、その対象である子ども・青年あるいは成人などの「学習者」の発達特性や発達課題、学習者が置かれている状況などを理解すること(「学習者理解」)が重要となる。それは、「人格発達論」(「人間発達論」)にまで深められなければならない。そのうえで、子ども・青年や成人の、地域づくりや地域福祉の「形成」と「教育」と「学習」との関係を改めて考えてみる必要がある。

〇宮原誠一によると、「形成」は、人間の社会的生活における自然成長的な過程として捉えられる。それが豊かであることによってはじめて、組織的体系的な制度であり、目的意識的な過程としての「教育」が成り立つ。換言すれば、人間の「形成」の過程を、それぞれの時代の社会、政治、経済、文化の必要に基づいて「望ましい方向」に制御しようとする人間の努力が「教育」という営為である。宮原にあっては、広義の「教育」は「形成」と呼ばれるべきであり、学校教育や社会教育などの狭義の「教育」は「形成」を前提とする。すなわち、狭義の「教育」は、人間の「形成」のうちにあるひとつの営為であり、「形成」の過程に内包されるひとつの要因に過ぎない。

〇「形成」は、人間が社会的生活そのものによって “形づくられる” 過程である。それは、第一次的には社会的・自然的環境によって行われる。とすれば、「形成」は「学習」なしには成り立たず、「学習」は「形成」に不可欠なものとして位置づけられる。そこから、「形成」と「教育」の関係は、「学習」と「教育」の関係になる。その関係について、勝田守一は、「学習のないところに教育はない」「教育は学習の指導である」という。勝田にあっては、「形成」にはその前提として「学習」があり、「形成」は自己の希望や意欲による目的意識的な営為である。従ってそれは、「自然成長的」(宮原)ではない(佐藤一子ほか「宮原誠一教育論の現代的継承をめぐる諸問題」『東京大学大学院教育学研究科紀要』第37巻、東京大学、1997年12月、311~331ページ。宮崎隆志「教育本質論における宮原誠一と勝田守一の差異について」『北海道大学大学院教育学研究科紀要』第83号、北海道大学、2001年6月、1~24ページ、等参照)。

〇いずれにしても、宮原と勝田の「形成」「教育」「学習」などをめぐる「教育」の概念や本質についての再検討は、福祉教育やボランティア学習の概念把握や本質理解に対してひとつの視座やアプローチの仕方を与えてくれるであろう。地域づくりを担う子ども・青年や成人などの多様な実践・運動主体の育成・確保が求められ、市民活動や教育活動のあり方が厳しく問われている今日、その再検討の意義は大きいと考えられる。それは、宮原と勝田は、「連帯」の概念を基底に地域を捉え、勝田は「自立と連帯」の場として地域を理解する。そのうえで、“地域づくりと教育実践(地域教育計画)” について言及するからでもある。

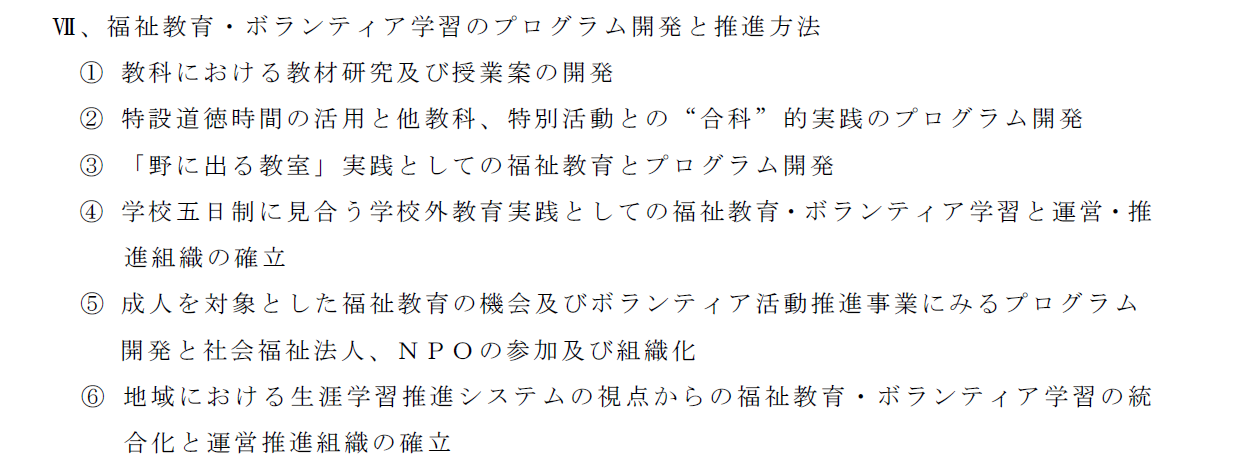

(2)学会の新たなる10年に向けて~福祉教育・ボランティア学習学会の今後の課題―学会創設10年の総括~(第10回大会・総括講演/2004年11月28日/神奈川県立保健福祉大学)

出所:「実践と研究の未来」『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報(10周年記念)』第10号、2005年12月、91ページ。

〇学校は、「学習者」(生徒)と「指導者」(教師)、その両者を媒介する「教材」(教育内容)によって構成される。そこでの教育活動は、教科活動と教科外活動(特別活動、総合的な学習の時間)、学習指導と生活指導という2つの領域や機能に分けられる。また、教科活動と教科外活動、学習指導と生活指導はともに、学校や教育活動の理念や目的・目標を達成するうえで重要な機能を果たすものであり、学校教育において重要な意義をもつ。教育の理念や目的・目標の明確化なくして、学習者の主体的・創造的な学習活動や指導者の意欲的・積極的な学習・生活指導は促進されず、教育の成果を期待することはできない。そこから、教育の「理念・目的・目標」は、学校や学校教育の構造を成す重要な内部要素であるといえる。そして、「理念・目的・目標」「学習者」「指導者」「教材」は、相互に作用・影響し合い、相乗効果を生み出すものとして存在する。

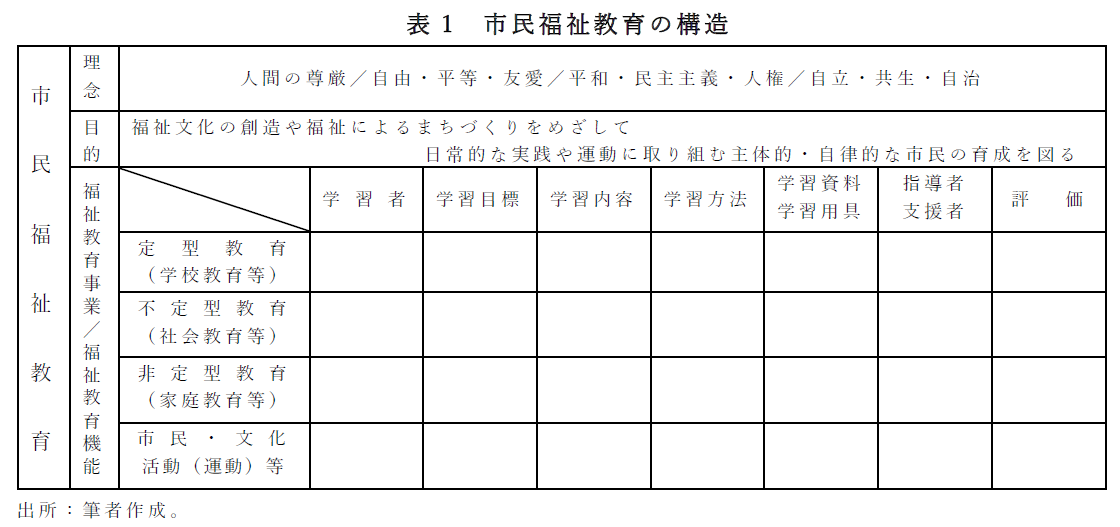

〇こうした認識に立って、以上の枠組みと項目から、ここでは「福祉教育の構造」に関する研究・実践課題について一言する。管見によれば、福祉教育は、(1)理念・目的・目標、(2)学習者、(3)指導者・支援者、(4)素材・教材、(5)教育内容・方法(評価を含む)などによって構造化される(「福祉教育の構造」)。それらの構成要素のうち、例えば(1)については、福祉教育(「市民福祉教育」)は、「自立(independence)と自律(autonomy)、共働(coaction)と共生(symbiosis)」という理念のもとで、「福祉文化の創造や福祉によるまちづくりをめざして日常的な実践や運動に取り組む主体的・自律的な市民の育成を図る」ことを目的とする。福祉教育は、そのために、地域の「社会福祉問題」を発見・理解・解決するための横断的・重層的な実践プログラムを開発・編成し、地域を基盤とした総合的・複合的な「地域をつくる学び合い」(東京都生涯学習審議会答申「地域における『新しい公共』を生み出す生涯学習の推進~担い手としての中高年世代への期待~」2002年12月)の支援を行う教育営為である、といえる。

〇そう考えたとき、(2)に関しては、「子ども・青年」のみならず、「成人」(中高年世代)の状況について分析・理解すること(「学習者理解」)。(3)に関しては、求められる資質・能力や知識・技能とは何かを探究し、その育成・向上を図ること(「指導者・支援者育成」)。(4)に関しては、学習者の問題意識や学習意欲を喚起し、教育(学習)目標を達成するために、身近な地域・生活「素材」(具体的事象)を掘り起し、「教材」化すること(「教材開発」)。(5)に関しては、地域(「地元」)や「まちづくり」に焦点をあてたカリキュラムやプログラムを開発・編成し、実施・展開、評価すること(「プログラム編成」)、などが求められる。これらは、福祉教育における普遍的な課題でもあるが、人権侵害や立憲主義・民主主義・平和主義の後退、福祉や教育の改悪・切り捨てなどが激しく進行するいまこそ、福祉教育を体制内的な教育営為にしないためにも、自律的・批判的・創造的に取り組むことが求められる重要な研究・実践課題であるといえよう。

〇周知の通り、教育の形態は一般的には、大きく次の3つに分類される。(1)定型教育(formal education:制度化された学校において、構造化されたカリキュラムに基づいて教師と生徒の関係によって展開される教育。学校教育など)、(2)不定型教育(non-formal education:学校の教育課程として行われる教育の外部において、一定の学習者に対して、ある学習目的を達成するために意図的・組織的に行われる教育。社会教育など)、(3)非定型教育(informal education:日常的な生活経験(体験)や環境によって、知識や技能などを習得する無意図的・非組織的な教育。家庭教育など)、がそれである。加えて、日常生活上の市民・文化活動(運動)などを展開するなかで生じる教育課程としての(4)市民・文化活動(運動)を考えることができる。それは、非意図的・間接的あるいは偶発的でもある。

〇福祉教育(福祉教育事業、福祉教育機能)はこれまで、学校における福祉教育を中心にしながらも、学校外における福祉教育、成人を対象とした社会教育における福祉教育等の多様な分野で実践展開が図られてきた。具体的には、家庭や学校をはじめ、社協や公民館、福祉施設、民生委員・児童委員、NPO・ボランティア団体、自治会・町内会、企業、その他の関連施設・組織・団体などが、多様な “機会” や “場” を設けて福祉教育に取り組んできている。これまでの経過や現状・実態を踏まえると、福祉教育は、子ども・青年や成人などの地域住民を対象に、フォーマル、ノンフォーマル、インフォーマルの3つの形態の教育活動や市民・文化活動(運動)等を相互に媒介し、関連づけ、学校や地域などで展開される多様な教育活動として構造化されることになる。「福祉教育の構造」について検討し、その再構築を図るに際して、上述の5つの構成要素とともに留意すべき点である(表1「市民福祉教育の構造」参照)。

むすびにかえて

〇大橋は、「教育と福祉」に関する初期の著作『地域福祉の展開と福祉教育』のなかで、「本書は、学術論文というよりも実践的研究書という方があたっているかもしれない。筆者の問題関心は、教育と福祉における“問題としての事実”に学びつつ、問題、課題をどう実践的に解決するのかという点にある」(「まえがき」)と述べている。この「実践的研究」の姿勢は、その一貫性を保ちながら「大橋福祉教育論」を深化・体系化させていく。

〇いわれるように、「実践的研究」は、「実践を通しての研究」と「実践に関する研究」に大別される。前者は仮説探索型の研究であり、後者は仮説検証型のそれである。この両者を循環的に組み合わせ、相互作用を引き起こすことによって、実践性と科学性を備えた、さらにはそれらを統合した研究と理論構築が可能となる。「大橋福祉教育論」を再考し、新たな福祉教育論を展開するに際して留意すべきひとつの視点・視座である。

〇改めていうまでもなく、上記の大橋「講演」の枠組みは壮大である。同時にそれは、幅広く奥深い「大橋福祉教育論」再考に向けた多様な視点・視座とアプローチの方向性を示すものでもある。「理論」(所説)は新たな時代や現実によって不断に凌駕され、更新されていく。「大橋福祉教育論」が「福祉教育原理論」としてその普遍性と不変性を今後も保持し続けるか否かの評価についてはひとまず置くとして、「大橋福祉教育論」をいかに継承し、新しく展開するかは福祉教育の実践者や研究者に課せられた大きな課題である。

補遺

(1)大橋謙策は、福祉教育とボランティア活動の関係性について、例えば次のように述べている。

ボランティア活動の契機・動機が(中略)自己満足的なもの、慈善的なものであったとしても、多くのボランティアはその活動を通して厳しいものの見方・考え方を修得していく。社会福祉一つとってみても単なる人のやさしさ、情熱だけでは解決できず、制度の確立と住民の協働がなければならない。ボランティアたちはそれらに関する意識を豊かにしはじめる。/社会福祉に関する意識は、知的理解のみではなかなか変容しない。社会福祉問題を抱えた人々との交流の中で、あるいはその問題解決の実践・体験の中で変容する。それだけにボランティア活動の推進は重要である。と同時に、福祉教育が求められる背景を解決するためにもボランティア活動を豊かなものにしなければならない。

(大橋謙策「福祉教育の構造と歴史的展開」一番ヶ瀬康子・小川利夫・木谷宜弘・大橋謙策編著『福祉教育の理論と展開』(シリーズ福祉教育1)光生館、1987年9月、74ページ。)

(2)福祉教育とその近似概念である「ボランティア学習」の関係性については、例えば長沼豊は次のように述べている。参考に供しておきたい。なお、長沼は、ボランティア学習は3つの構成要素から成るという。①ボランティア活動のための学習(目的としてのボランティア活動)、②ボランティア活動についての学習(対象としてのボランティア活動)、③ボランティア活動による学習(手段としてのボランティア活動)、がそれである。

福祉教育とボランティア学習は、ある実践では領域接近的に、ある実践では融合形として、ある実践は福祉教育の発展として(結果として)ボランティア学習がある、というように、重層的、輻輳(ふくそう)的に領域や方法が重なり合っているといえるだろう。

(長沼豊『新しいボランティア学習の創造』ミネルヴァ書房、2008年12月、135ページ。)

(3)また、福祉教育とボランティア学習の「違い」と「関係」について、全社協の『新 福祉教育実践ハンドブック』では次のように述べられている。

福祉教育とボランティア学習は、(中略)双方とも人権尊重・異文化理解をベースに、共生文化・市民社会の創造を大目標に掲げる実践です。(中略)しかし概念的には、学習素材・期待される成果・手法において若干の違いがあるともいえます。/ボランティア学習の概念の中心に位置づけられる、「ボランティア活動に組み込まれている学び」という発想は、(中略)リアル空間での学びを強調するものです。(中略)安易な疑似体験や講話的な福祉教育への警鐘としてボランティア学習をとらえることこそが重要なのです。/現在、福祉教育とボランティア学習は、ともすると、異なる文脈で実際の教育現場に導入されていますが、両者の特徴を総合することが求められています。理念的にも、福祉教育とボランティア学習は相補う関係にあります。

(上野谷加代子・原田正樹監修『新 福祉教育実践ハンドブック』全社協、2014年3月、32~33ページ。)

付記

阪野貢「『大橋福祉教育論』再考の視座と枠組み―新たな思考軸の構築をめざして―」市民福祉教育研究所ブログ〈まちづくりと市民福祉教育〉(26)2014年11月4日アップ。一部加筆修正。

阪野貢「『大橋福祉教育原論』再考の視座と枠組み―新たな思考軸の構築をめざして―」『ワンポイントメモ35+3 まちづくりと市民福祉教育―視点と論点―』(追補版)市民福祉教育研究所、2022年7月、14~27ページ所収。一部加筆修正。

Ⅱ

「民俗としての福祉」×「福祉教育の目的」

―岡村重夫の「1976年論文」―

******************************************************************

〇春が戻ってきた(内山節の「横軸の時間」)。筆者は、定年を契機に、年金で生計を維持しながら、80坪ほどの農地で自家用野菜を育てる(「定年百姓」「年金百姓」になれるわけがない)家庭菜園者でもある。それが、「老人」(※)である自分の新たな生きがいやレクリエーションになっている。いまは、毎晩のように食卓に上がる“つみ菜”の春の香りを楽しんでいる。昨日(3月5日)は、春ジャガイモの植え付けをおこなった。

※民俗学者の宮田登(みやた・のぼる、1936年~2000年)は、『老人と子供の民俗学』(白水社、1996年3月)で、〈おい〉には「盛りを過ぎた」という語感がある〈老い〉と、「追加する」というイメージがある〈追い〉の二つがある。落ち目になっていくというマイナスの〈おい・老い〉を意味する前に、プラスイメージの〈おい・追い〉があった、という(5~6ページ)。

※農(百姓仕事)は季節による単純な繰り返しの作業ではなく、自然を相手にした繊細で創造的な仕事である。アメリカの精神科医で老年学者のジーン・コーエンは、『いくつになっても脳は若返る』(野田一夫監訳、ダイヤモンド社、2006年10月)で、「創造性」は年をとるとより一層深まり、豊かになり得る。ガーデニングは「小さな創造性」が発揮しやすい分野である、という(225、227ページ)。

〇筆者の手もとに、安室知(やすむろ・さとる)の『都市と農の民俗―農の文化資源化をめぐって―』(慶友社、2020年2月)という本がある。この本では、「現代日本における農の存在意義について、生活者の目線に立ち、国の政治や経済とは別の角度から捉え直し」ている。その際の切り口は、都市や農村における「農の文化資源化」である。「文化資源化」とは、「人が遺伝的に獲得したもの以外のすべてを文化とし、それを何らかの目的をもって資源として利用すること、および利用可能な状態にすること」をいう。安室にあっては「現代民俗学においては、文化資源化は避けて通ることができない問題である。現代において民俗伝承とされるものは、程度の差こそあれ、商品化や観光化など何らかの形で資源化されているといってよい」(9ページ)ここで筆者は、都市における「市民農園」とともに、無農薬・有機栽培野菜の商品化やグリーン・ツーリズム(農山漁村地域における滞在型の交流・余暇活動)、棚田のオーナー制度や観光などを思い出す。

〇筆者が暮らす岐阜県S市は、700年以上の伝統をもつ“刃物のまち”として知られている。まちには何故か、喫茶店と寿司屋が多い(筆者にはそう思える)。住民には、労働に追われることから、また家事時間の削減を図るために喫茶店で「モーニング」の朝食をとり、夕食を外食ですませる習慣があるのであろうか。それは、S市の刃物産業は部品製造業者と工程加工業者による社会的分業体制が採られていることから、零細企業や家内工業が多いことによると思われる。また、喫茶店や寿司屋は、コミュケーションや接待・商談の場となっているのであろう。

〇喫茶店の「モーニング」といった “日常の実際の暮らし” “人間の生” を民俗学の視点で探り、それを「ヴァナキュラー(vernacular)」と称して、「現代民俗学」(「現代学」としての民俗学)の研究対象とする本がある。島村恭則(しまむら・たかのり)の『みんなの民俗学―ヴァナキュラーってなんだ?―』(平凡社、2020年11年)がそれである。この本で、島村は、「ヴァナキュラー(俗)」について次のように定義づけている。「民俗学とは、人間(人びと=〈民〉)について、〈俗〉の観点から研究する学問である」。その際の「〈俗〉とは、①支配的権力になじまないもの、②啓蒙主義的な合理性では必ずしも割り切れないもの、③「普遍」「主流」「中心」とされる立場にはなじまないもの、④(支配的権力、啓蒙主義的合理性、普遍主義、主流・中心意識を成立基盤として構築される)公式的な制度からは距離があるもの、のいずれか、もしくはその組み合わせのことをさす」(16、31ページ)。

〇別言すれば、〈俗〉とは、「対覇権主義的、対啓蒙主義的、対普遍主義的、対主流的、対中心的、対公式的な観点を集約的に表現したもの」(30、107ページ)である。それらの観点を持ち、それらの世界を研究対象とするのが「民俗学」である。島村によると、こうした観点や志向は、「日本の民俗学の基底部に確実に存在している」(29ページ)。なお、「覇権」とは「強大な支配的権力」(20ページ)を意味し、「啓蒙」とは「非合理的な世界にいる無知蒙昧な人を、明るい世界に導いて賢くすること」(17ページ)、「普遍」とは遍(あまね)く通用すること、を意味する。

〇周知の通り、「日本民俗学の創始者」と言われる人に柳田國男(やなぎた・くにお、1875年~1962年)がいる。その柳田民俗学に対して批判的な論陣を張る民俗学者に赤松啓介(あかまつ・けいすけ、1909年~2000年)がいる。筆者の手もとに、赤松の『差別の民俗学』(筑摩書房、2005年7月)という本がある。赤松は例えば、次のように批判する。「柳田系民俗学の最大の欠陥は、差別や階層の存在を認めようとしないことだ。いつの時代であろうと差別や階層があるかぎり、差別される側と差別する側、貧しい者と富める者とが、同じ風俗習慣をもっているはずがない。差別する側、富める者は、どうすれば自分の優位を示せるかを、いつの場合でも最大の関心にしている」(165ページ)。

〇赤松にあっては、民俗学は、伝承(「口頭伝承」「民間伝承」)や民俗に内在する階級性や差別論理と切り結び、それを読み解くことに意味があり、避けがたい必然がある。そして、日本社会の重層的な差別構造を見据えて、「解放の民俗学」を標榜し、「実践の民俗学」に執着する。赤松はいう。「一般の民俗学と、私たちの民俗学はどこが違うのか。権力や行政の民衆支配に協力するための調査、学術的研究のためという学閥的、また立身出世型のタネ探し、そうしたものがこれまでの民俗学であったといえる。(中略)解放の民俗学は、立身出世や金儲け、憐憫(れんびん。情けをかけること)などとは無縁のものである。あらゆる底辺、底層からの民俗の堀り上げ、掘り起こし、その人間性的価値の発見と、新しい論理、思考認識の道を開くということであろう。しかし、それは今後においても、とうてい平坦な道ではありえないのである」(116~117ページ)。

〇唐突であるが、ここで想起されるものに、岡村重夫(おかむら・しげお、1906年~2001年)の論稿「福祉と風土―民俗としての福祉こそ基底―」がある。日本生命済生会社会事業局発行の雑誌『地域福祉』1976年3号(通巻121号)、1976年7月、4~9ページに掲載されている。岡村がそこで指摘することは、「われわれの社会生活や個人意識は、強く日本の風土によって規定される事実、従ってまたその共同生活を基盤とする社会福祉も、日本特有の風土性をもつという事実」(6ページ上段)である。

〇岡村はその論稿で、「民俗としての福祉」について概念規定はしない。ただ、福祉を「生活の次元」で捉えれば、福祉は風土によって規定され伝承された共同生活上の「生活の知恵」「生活の工夫」であり、「風土の産物」である、とする。次の一節を引いておく。

福祉とは、すぐれた人々の日常生活上の困窮に対する地域住民の共同的な援助に由来するものであると考えるならば、それは、人々の日常生活のいとなまれる環境、すなわち歴史的であると同時に空間的、自然的な風土との関連を無視することはできないであろう。社会福祉は政府の政策である以前に、すでに生活者が共同生活を守るために工夫した、いわば「生活の知恵」であった。(4ページ下段~5ページ上段)

主として輸入文化に支えられた官製社会福祉や専門家の社会福祉論と、民俗としての社会福祉も、また二重構造的に考えられるけれども、重要なことは、民俗としての福祉こそが基底となって、その上に社会福祉政策や社会福祉文化が消長するということである。福祉の風土とは、まさしくこの基底部分であると考えられる。そしてこの基底部分が掘りくずされ、分解しないためには、外来の上部構造に対して、生活者の見解を対置させ、近視眼的な専門家や法律を鋭く批判しなければならない。(9ページ下段)

〇古くは一番ケ瀬康子(いちばんがせ・やすこ、1927年~2012年)の指摘(「社会事業諸技術の文化的基盤」『社会事業』1958年2月号、全国社会福協議会)を引用するまでもなく、欧米の社会福祉やソーシャルワークの理論や思想、価値や倫理については、直輸入的に摂取し定着を図るのではなく、日本の文化や風土、日本人の国民性、社会構造や生活環境の特質などを十分に踏まえた日本的展開が求められる。ここで思い起こしておきたい。安易な輸入理論や思想(なかでも周回遅れのそれ)への依存には、十分注意すべきである。

〇ところで、「1976年」と言えば、岡村重夫の「福祉教育の目的」と題する論稿を思い出す。それは、伊藤隆二・上田薫・和田重正編著『福祉の思想・入門講座 ③福祉の教育』(柏樹社、1976年4月)の13~36ページに収められている。そこで岡村は、「福祉教育」は社会福祉の専門的知識や技術をもった福祉事業従事者を養成する「福祉専門教育」ではなく、一般市民の地域社会における福祉問題や社会福祉に対する関心を高めるものである(「福祉一般教育」)として、次のように述べている。

福祉教育の目的は、単に現行の社会福祉制度の普及・周知や「不幸な人びと」に対する同情をもとめることではなくして、社会福祉の原理ともいうべき人間像ないしは人間生活の原点についての省察を深めることであり、この省察にもとづく新しい社会観と人類文明の批判をも含まなくてはならないであろう。さらに言うならば、このような新しい社会観や生活観にもとづく具体的な対策行動の動機づけによって、福祉教育の目的は完結するものである。(19~20ページ)

〇そして、岡村にあっては、「真の福祉教育の目的」は具体的に以下の3点に集約される。そのなかで岡村は、次のように厳しく指摘する。福祉教育において「外在的な社会制度の欠陥を指摘する場合に、自分の内面的な偏見や人間観を自己批判することなしに、(あるいは)ひとの内面的文化を問うことなしに、単なる同情心や恩恵をよりどころとした『外面的福祉』の世論を造成することは、(それが)実現すればするほど福祉サービスの対象者は『気の毒なひと』として一般社会から疎外される結果になり終わり、福祉教育の目的は自己矛盾に陥らざるをえない」(34ページ抜き書き)。いまだに観念的な「福祉の心」や「思いやりの心」を育成する福祉教育が叫ばれ、その表層的な実践が展開されているなかで、改めて強く認識すべき指摘である。

(1)福祉的人間観の理解と体得

社会福祉は、その根底において独自の人間観に支えられねばならない。社会福祉の人間観は、社会的=全体的=主体的=現実的存在としての人間像である。この人間像の基礎にある仮説は、すべての個人が生活者であり、生活はいかなる場合にも、自己自身を貫徹してやまないということである。社会福祉の人間観は、抽象的に、あるいは観念的に「人格の尊厳」を主張するのではなく、具体的な生活者としての個人の重み、生活の重みを主張するものである。(31~32ページ抜き書き)

(2)現行社会制度の批判的評価

現在の社会制度によって福祉的人間性を無視せられ、そのような人間像による自己実現を妨げられている個人の生活実態を明らかにしなくてはならない。福祉教育の目的は、現行の社会制度から疎外され、「社会的・全体的・主体的・現実的な人間像」実現の機会を奪われている人が、どこに、またどれだけいるかを認識させることでなくてはならない。このことによって、福祉教育は、単なる人間観の教育よりすすんで具体的な教育目標をもつことができる。(33ページ)

(3)新しい社会福祉的援助方式の発見

福祉は本質的に社会福祉である。その「社会」とは、対等平等の個人によって形成される共同社会(コミュニティ)であり、社会福祉は、「慈善」や「施し」ではなくて、対等平等の個人が相互に援助し合う相互援助を本質とする。対等平等の個人が、全体的な自己実現の機会を提供されるように組織化された地域共同社会において、人びとはサービスの客体であると同時に主体にもなりうるような相互援助体系こそ、福祉的人間観から発展する新しい社会福祉体系である。その体系のなかで社会の果たすべき責任と個人の果たすべき責任とを明確にすることが福祉教育の第三の目的である。(35ページ抜き書き)

〇「民俗としての福祉」は、岡村の着想を手がかりに、今後洗練されるべき「形成途中の概念」(岡田哲郎)であると評される(福山清蔵・尾崎新編著『生のリアリティと福祉教育』誠信書房、2009年3月、180ページ)。また、「生活主体者の論理」を強調する岡村理論には、地域福祉の主体形成や福祉教育についての論究がほとんどみられないと言われる。そんななかで、「生活の知恵」「生活の工夫」としての「民俗としての福祉」という概念の明確化を図る。個人の社会生活の実態を生活者の目線に立ち、国の政治や経済とは別の角度や位相から捉え直す。そして、それを基底として地域住民の「相互援助の地域共同社会」に対する理解やそれに基づく行動のあり方を問う。それがいま、「福祉教育」実践や研究に改めて求められるひとつの歴史的・社会的視点や認識であろう。岡村の「民俗としての福祉」と「福祉教育の目的」の「1976年論文」は、その点においても注目すべき論稿(論考)である。「民俗としての福祉」と「(市民)福祉教育」の親和性・関連性に留意したい。

〇「人間(「民」)が遺伝的に獲得したもの以外はすべて文化」であり、「俗」である。それゆえに、民俗学はすべての学問の基底に位置づく。民俗学は非普遍や非主流、非中心などの民俗事象を研究対象とする。それゆえに、民俗学は「グラスルーツ(草の根)の学問」とも呼ばれる。また民俗学は、普遍や主流、中心などとされる側の基準によって形成された知識体系を相対化し、それを乗り越える知見を生み出そうとする学問である(島村恭規、30、256ページ)。「民俗としての福祉」の延長線上に「福祉民俗学」が構想されるとすれば、それは一面においてこうした民俗学に通底するものであろう。そしてそこに、生活主体者としての一般市民に対する福祉教育の新たな論理が見出される、あるいは見出すべきであろう。

〇なお、「福祉民俗学」を提唱するひとりに柴田周二(しばた・しゅうじ)がいる。柴田にあっては、「『福祉民俗学』を提唱する主たる理由は、福祉文化の基礎としての自立と協同の人間関係の根底に存在する、福祉をうけることを権利とする個人の協同を支える小集団をいかに形成するか、あるいはそれが形成されるための課題は何かを探究することである」(『福祉文化研究』Vol.24、日本福祉文化学会、2015年3月、63ページ)。別言すれば柴田は、「福祉社会を支える福祉文化の基礎を個人の自立と協同の人間関係とそれを支える小集団の形成に求め、福祉文化のあり方を、制度面だけでなく、人々の生活態度の面から考察する学問を『福祉民俗学』として位置付け、その方法と課題について」考察する(『人間福祉学研究』第10巻第1号、京都光華女子大学、2017年12月、8ページ)。

〇また、六車由実(むぐるま・ゆみ)は、「介護現場は民俗学にとってどのような意味をもつのか?」、「民俗学は介護の現場で何ができるのか?」という二つの方向性から問題提起をしようとして「介護民俗学」を掲げる。その際の問題意識のひとつは、「民俗研究者が地域で行っている聞き書きや調査が、地域の高齢者の介護予防につながる地域資源になりうるのではないか」ということにある(『驚きの介護民俗学』医学書院、2012年3月、6、227ページ)。本稿の最後に、六車の次の一節を引いておくことにしたい。

これまで民俗学は、地域の民俗の保存とそれを使った地域活性化という点で、地域づくり、まちづくりには積極的に関わってきた。高齢化がますます進み、在宅介護が地域における切実な問題となる今後は、このように高齢者が地域で暮らしていくことを支える介護予防事業に関わっていくことが、実践的な学問である民俗学に対して求められていくのではないだろうか。/だが、一方で私は、「介護予防」という言葉に少なからぬ違和感を覚えている。/介護予防という言葉には、介護は予防されるべきもの、という考え方が露骨に反映されている。/要介護状態になることは人間にとっては誰しもが迎える普遍的なことであり、(中略)介護を問題化するのではなく、介護を引き受けていく社会へと日本社会を成熟させていく(ことが必要である。)/そこで私は、「介護準備」という言葉を使ってみたい。(227~228ページ)

付記

阪野貢「『民俗としての福祉』×『福祉教育の目的』―岡村重夫の『1976年論文』―」市民福祉教育研究所ブログ〈ディスカッションルーム〉(90)2021年3月23日アップ。

阪野貢「『民俗としての福祉』と『福祉教育の目的』―岡村重夫の『1976年論文』を起点に―」『ワンポイントメモ35+3 まちづくりと市民福祉教育―視点と論点―』(追補版)市民福祉教育研究所、2022年7月、8~13ページ所収。

草稿「まちづくりと市民福祉教育」

―大橋謙策と岡本重夫の福祉教育論に学ぶ―

発 行:2025年12月30日

著 者:阪野 貢

発行者:田村禎章、三ツ石行宏

発行所:市民福祉教育研究所

目 次

Ⅰ

「障害理解」を通して人間存在の多様性と包摂、そして共生を考える

―丸岡稔典著『「障害理解」再考』のワンポイントメモ―

******************************************************************

〇筆者(阪野)の手もとに、丸岡稔典(まるおか・としのり)著『「障害理解」再考―他者との協働に向けて―』晃洋書房、2025年3月。以下[1])がある。現在の「障害理解」の主流は、「障害の個人モデル(医学モデル)」に相対する「障害の社会モデル」の考え方である。「障害の個人モデル」は、障害を個人の心身機能の問題として捉え、その解決を個人の努力や治療に求める考え方である。一方、「障害の社会モデル」は、障害を社会の構造や環境によって生じるものとして捉え、社会の側に改善や配慮を求めるそれである。丸岡によると、その「障害の社会モデル」には、①物理的・制度的バリアなどに関心が集まり個人の心身機能の障害が軽視されやすい、②健常者を中心とした社会の価値観や文化に対する批判的視点や反省が十分ではない、などの課題がある(2ページ)。

〇この点を念頭に置きながら、丸岡は[1]で、障がい者運動をはじめ、障がい者のライフストーリー、障がい者と介助者の介護関係、障がい者と健常者による芝居作り、福祉のまちづくり、などの具体的な事例分析を行う。それを通して、①アイデンティティの視点から、「障害のある身体についての経験」(障害に基づく経験、障がい者としての経験)を検討する。そして②障がい者と健常者の相互作用の視点から、障害理解や障害と健常の違いを超えた相互理解の可能性を検討する。さらに③地域における健常者と障がい者の協働の視点から、協働や相互理解の過程、ならびに現実のまちづくりへの影響などについて検討する(12~14ページ)。[1]のテーマは、この3つの視点からの「障害理解」再考である。

〇ここでは、例によって我田引水的であるが、丸岡の言説のうちから、①障害学における「平等派」と「差異派」の議論、②「身体的存在としてのアイデンティティ」と障害理解、③まちづくりの「協働」と「異化としてのノーマライゼーション」に関するそのいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

➀障害学における「平等派」と「差異派」の議論

障がい者と健常者の格差の是正をめざす「障害の社会モデル」はしばしば、「平等派」とされる。これとは別に、平等派を健常者社会への同化志向であると捉え、障害のある身体を肯定することや障害を個性や文化であると考えることを重視する「差異派」と呼ばれる視点が存在する。(20ページ)

「差異派」の主張を支えているものに「障害にこだわる」障がい者運動がある。それは、障がい者が健常者と「同じ人間」「同じ市民」であることをめざすなかで、健常な身体に価値を置く健常者を中心とした社会の支配的な価値観に同化を強いられ、障害のある自己の身体を否定する結果をもたらしてしまうことを警戒する。また、それは、「健常者と障がい者」というマジョリティ・マイノリティ関係のなかで「排除―序列化」される差異としての障害と、自らの身体における他者である領域としての障害という、アイデンティティと他者との相克の二側面に同時に向き合いながら、障害のある身体を否定しないアイデンティティ像を提起し、共有することをめざす。(20~21ページ)

➁「身体的存在としてのアイデンティティ」と障害理解

障害があるというだけで社会は、障がい者に対してネガティブなレッテルを貼り、その人の本来の姿とは違う否定的な見方をしてしまう。(阪野)/こうした否定的な社会的アイデンティティ(個人的属性や職業、所属などに対するアイデンティティ:阪野)は、障がい者がそれを内面化することによって、自分自身に欲求の自己規制や自己否定感を生じさせ、行動を制限させる。/また、障がい者は、「普通の人と同じである自己」と「普通の人と異なる自己」の2つの自己了解、すなわち異なった自我アイデンティティ(個人的アイデンティティ)を形成する。これがまた障がい者に健常者と異なる自己を意識させ、自己否定感を生じさせる。(175ページ)

障がい者がもつ障害の種類や程度、障害の発生時期や要因などは様々であり、日常生活への影響も多様である。したがってまた、障がい者の自己の障害に対する認識や他者の障害に対する認識も様々であり、アイデンティティの確立と変容のプロセスも様々である。(67ページ。阪野)/そこで、集合的な障害カテゴリーから離れて一人ひとりの障がい者の経験を取り上げ、それに向き合うことは、健常者が障がい者の固有の経験について理解を深め、自らの健常者としての立場を振り返ることにもなる。障がい者の経験や出来事が、「対話」を通して一人ひとりの固有の経験として語られたり、聞かれたりすることが、障害理解を図るうえで重要である。(180ページ)/その際の「対話」は、障がい者に対するスティグマ(負のレッテル貼り)を障がい者と健常者の間で可視化、共有化し、その解消を促すひとつの技法といえる。(121ページ)

人は、障害の有無にかかわらず、身体的に、自分の意志でコントロールできる部分(能動性)と自分の意志ではコントロールできない部分(他者性)の2つの側面を持っている。(37~38ページ。阪野)/この「身体の能動性」と「身体の他者性」を併せた「身体的存在としてのアイデンティティ」(38ページ)の獲得は、障がい者に障害は「身体の他者性」としての自己の一部であることを了解させる。とともにそれは、障がい者に、自分の存在に価値があるという認識をもたらし、自己規制や自己否定を解消することにつながる。こうした意識変革や、それに基づく健常者との相互理解や関係変容は、障がい者に対する新しい社会的アイデンティティの形成を可能にする。(176ページ)

➂まちづくりの「協働」と「異化としてのノーマライゼーション」

福祉の専門職や専門的職業人ではない一般の健常者と障がい者が、「理解する・支援する―理解される・支援される」という主体―客体の関係とは異なる関係のもとで、共通の目標に向かってお互いに協力し合うことを「協働」という。(12ページ)

健常者と障がい者が同じ地域の市民としてまちづくりの活動に参加する関係がつくられ、活動を通して両者の対等な協力関係が形成されるとき、両者の相互理解が促される。/また、障がい者と健常者が相互に影響を与え合う関係のなかで、健常者による自分の立場や価値観の振り返りが生じる。/すなわち、まちづくりにおける健常者と障がい者の協働によって、両者の相互理解の過程で、「異化としてのノーマライゼーション」(健常者を中心とした社会の価値観の反省)が生じることになる。(177ページ)/つまり、社会のなかに存在する「普通」や「当たり前」を批判的に見つめ直し、それを異質なものとして捉えること(「異化」)を通して、社会のバリア(障壁)を解消するための具体的な行動が促され、共生社会が構築・創造されるのである。(阪野)

福祉のまちづくりが「福祉に力点を置いたまちづくり」ではなく、「まちづくりの一部としての福祉のまちづくり」であるとき、それは地域住民の生活に関わる問題であり、まちづくりへの住民参加の一部として、障がい者や障がい者団体の参加も可能となる。/別言すれば、福祉のまちづくりに障がい者の参加がなされるとき、福祉のまちづくりの理念や条例が一般市民に普及する可能性や福祉のまちづくりが障がい者や高齢者など一部の人のためだけのものでなく、まちづくり全体として一般の地域住民にもつながるものと認識される可能性が生じる。(172ページ)

〇「まちづくりと市民福祉教育」の体験活動・体験学習のひとつとしてしばしば取り組まれるものに、「疑似体験」がある。丸岡は、健常者の障害理解を目的とした「障害疑似体験」について、批判的に説述し問題提起を行なう。その一文を付記しておく。

障害疑似体験についてはこれまで、(障がい者が)できないことを体験するため否定的な障害観が形成されやすいこと、物理的な障壁に注目が集まりやすく、背景にある社会構造への理解が不十分になりやすいことなどが批判されてきた。(中略)障害疑似体験で「健常者は障がい者のことを理解しようとするが、健常者自身については不問に付し、自分たちの立場、ひいては自分たちの存在そのものまでも不可視化してしまい、自分たちを忘却してしまっている」(横須賀俊司)と指摘される。/こうした問題を解決するためには障がい者だけを客体化するのではなく、健常者が主体の座から降りて、自らを対象化、客体化する作業が不可欠となる。(10~11ページ)

〇以上の言説のうちから、障害学がいう「平等派」と「差異派」の議論に関して一言する。すなわちこうである。「障害にこだわる」障がい者運動は、社会が障害を排除や序列化の対象とみなす考え方に異を唱え、その解消をめざすとともに、障害のある自分自身の身体を否定しない肯定的なアイデンティティ像を障がい者と健常者の間で共有することをめざす運動である。その運動は、社会的・構造的な側面と身体的・アイデンティティの側面を併せ持ち、その両者を統合的に捉えることで、より包摂的で多様な共生社会の実現を志向するものである。それは、住民・市民による社会活動や社会運動としての取り組みが求められる「まちづくりと市民福祉教育」において、健常者の障害や障がい者に対する、また障がい者の自分自身の障害や他の障がい者やその障害に対する認識や態度の変容を促す重要な視点を提示するものである。そしてそれは、人間存在の多様性と包摂、そして共生についての認識と態度につながる。留意したい。

Ⅱ

「障害とともにいかに自由に生きるか」という視点

―田島明子著『障害受容再考』のワンポイントメモ―

******************************************************************

障害の受容とはあきらめでも居直りでもなく、障害に対する価値観(感)の転換であり、障害を持つことが自己の全体としての人間的価値を低下させるものではないことの認識と体得を通じて、恥の意識や劣等感を克服し、積極的な生活態度に転ずること(上田敏「障害の受容―その本質と諸段階について」『総合リハビリテーション』第8巻第7号、医学書院、1980年7月、515~521ページ。下記[1]39ページ)。

〇本稿は、<雑感>(238)「障害理解」を通して人間存在の多様性と包摂、そして共生を考える ―丸岡稔典著『「障害理解」再考』のワンポイントメモ―/2025年7月14日投稿、の追補である。

〇筆者(阪野)の手もとに、田島明子(たじま・あきこ)著『障害受容再考―「障害受容」から「障害との自由」へ―』(三輪書店、2009年6月。以下[1])がある。久しぶりの再読である。

〇「障害を受容していない」「障害を受け入れなければ、何も始まらない」「障害を乗り越えるためには、まずそれを受け入れることだ」などと言われる。田島は[1]で、リハビリテーションの臨床現場や学問の世界で、また障害学の分野で使用されるこの「障害受容」という言葉・概念を深く掘り下げ、新たな視点を提示する。そこでの主張・言説のひとつは、こうである。

能力主義的障害観(感)

リハビリテーション臨床では、障がい者に対して「できる」ことを増やすことに注力するあまり、障害受容が押し付けられ、無意識のうちに「できる」「できない」という「能力主義的障害観(感)」(108ページ)が助長され、結果的に「できない」こと、すなわち障害の存在そのものを否定することになってはいないか。

動的プロセスとしての障害受容

障害受容は、一度到達すれば不変で固定化されるもの(状態)ではなく、新たな否定的・差別的経験(「スティグマ経験」50ページ)や障がい者を取り巻く環境変容などに起因する障害に対する自己認識や感情の変化によって、障害に対する否定的な感覚や羞恥感情が再熱しうる流動的で継続的なプロセスである。

障害受容の心理的・行動的・社会的側面

障害受容は、障がい者が自身の障害を認識し、それによって生じる個人的で内面的な感情や心理の変化(心理的側面)だけでなく、日常生活や社会参加における具体的な課題解決を図るための態度や行動の変容(行動的側面)を促し、他者や社会との積極的な関わり(社会的側面)を構築する能動的で主体的なプロセスである。

内在的・外在的な障害観(感)と「障害との自由」

田島は、「障害受容」の代替概念として「障害との自由」(障害とともに、楽にいられる・生きられること)(125ページ)の概念を提示する。それは、「『障害』を否定する一切の外在的な障害観(感)を捨てて、その人の内在的な障害観(感)の萌芽を探し、それを外在的な障害観(感)へまで流通させる過程」(180ページ)をいう。すなわちそれは、能力主義的な障害観(感)である「外在的な障害観(感)」や障害へのとらわれ(障害に意識を向けること)から自由になり、障がい者自身がその体験や身体性を通して感じている「障害」の意味や捉え方、あるいはそこから生まれる新たな障害観(感)(「内在的な障害観(感)」)の育成を図り、それを社会全体に還元し共有化を図るプロセスをいう。

〇要するに田島は、障害受容を単に個人の心理的な側面だけでなく、社会との相互関連のなかで捉え直し、個人の内面的な受容と社会的な環境の改善・変革を図るプロセスとして考える。そこに提示されるのが、「障害受容」の代替概念としての「障害との自由」である。そしてその概念は、例によって唐突であるが、障がい者を「まちづくりと市民福祉教育」の客体ではなく、その重要な担い手として捉え、そのための知識や技術・技能の習得・共有をいかにして図るかを問うことになるのである。さらに言えば、個人の内面的な受容と社会的な改善・変革の内在-外在の関連性のなかから、また知識や技術・技能の習得・共有のプロセスを通して、田島がいう「再生のためのエネルギー」(182ページ)、すなわち障がい者の自己変革と社会貢献を可能にする障がい者の内的な意欲や能力を引き出すこと(エンパワーメント)ができるのである。

Ⅲ

障害疑似体験の落とし穴

―村田観弥「障害疑似体験を『身体』から再考する」のワンポイントメモ―

******************************************************************

〇福祉教育実践ではこれまで、「訪問・交流活動」「収集・募金活動」「清掃・美化活動」の“3大活動”や「疑似体験」「技術・技能の習得」「施設訪問(慰問)」の“3大プログラム”を中心にした体験活動が実施・展開されてきた(されている)。圧倒的に多いのは、障害や高齢の疑似体験、なかでも車いす体験やアイマスク体験、インスタントシニア体験である。相変わらず「慰問」という施設訪問も多い。これらの体験活動は場合によっては、誤解や思い込み、偏見を助長し、「貧困的な福祉観の再生産」(原田正樹)を促すことになる。

〇ここで、障害疑似体験の陥穽(かんせい。落とし穴)について、村田観弥の論考――「障害疑似体験を『身体』から再考する」佐藤貴宣・栗田季佳編『障害理解のリフレクション―行為と言葉が描く〈他者〉と共にある世界―』ちとせプレス、2023年3月、123~153ページ。――から先行研究と村田の言説の一部をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

〇なお、本稿は、 新訂「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けて―その哲学的思考に関する研究メモ―(2024年5月10日/本文)のなかの 06「しょうがい」と疑似体験の陥穽 に追記されている。

西舘有沙らは、できないことに目が行き過ぎて事実誤認やミスリードを引き起こし、障害者へのネガティブな態度を植えつける点、障害者の能力を特別視する傾向が強まる点など、障害者の姿を誤って捉え、障害に対する認識のゆがみを強固にする側面を挙げ、この検討をせずに教育方法としての疑似体験を採用すべきでないと指摘する。そして改善策として、➀体験の目的を具体的かつ明確に定める、②できないことばかりを体験させない、④事後指導の時間を設ける、④指導者の指導技術を高める、を提案する。(124ページ)

松原崇と佐藤貴宣は、障害学や障害当事者からの視点として、➀政治・社会的構造の要因の看過(個人にばかり焦点を当てる)、②差別的な見方の強化(障害者の無力さが強調され、障害者や障害にネガティブな価値づけが生じる)、③体験の精度の低さ(疑似体験できるのは、個人が突然身体機能の障害を負ったときの状態やそのときの感情のみで、症状の不安定さや症状の進行などの可変的状態がシミュレートできない)、④障害者への倫理的問題(試しにちょっとやってみる程度に扱われ、しばしば楽しい遊びやゲームのように行われる)、を批判として挙げる。そこで対策として、障害者自身がファシリテーターとなる手法や、注意深くブログムムをデザインすることでネガティブな効果を回避する事例など、学習を始める参加者が「現実」を対象化するきっかけとして、プログラムの一部や出発点として位置づけることを提案する。そして、社会構成主義的な協働体験として再構成し(体験は人々の間のコミュニケーションを通じて協働的に構成されると考える社会構成主義の観点に依拠し)、①問題を障害者個人でなく、外部環境へと問題帰属する文脈を用意する、②障害者が企画者として参加する、③障害者を含む参加者間での対話を喚起する、の3点の「仕掛け」を挙げている。(124~125ページ)

障害当事者である鈴木治郎は、体験し経験して知ることはけっして無駄ではないとしながらも、「その場限りの経験」になることや、企画者が「役に立つことだから善いこと」だと押しつける点を指摘する。そして、誰もが「当たり前」を共有化できる場づくりのための「互いの差異を認め共に出会う教育」が必要だと述べる。それを受け谷内孝行は、障害理解プログラムは、障害を理解することに重きを置くのではなく、障害から個性の尊重、共生の重要性、社会変革などを学び、新たな価値を創造する場であるとする。(128ページ)

細馬宏通は、アイマスク体験の主役は、アイマスクをつくる人ではなく、ナビゲーター(ガイドヘルパー)側だと述べている。(148ページ)

村田観弥はいう。

● 操作的に経験された疑似体験は、障害者への偏見をもってはいけないとする常識的な規範意識に囚われ、障害/健康の枠組みを強固にし、特別な存在とする見方を先鋭化することにもなりうる。また場合によっては、その経験は個々に異なるにもかかわらず、障害当事者の発言があたかも正解のように伝わることもある。(126~127ページ)

● 障害を疑似的に体験する活動をたんに問題とするよりも、その経験を自分自身の「日常」や「身体」について考えるきっかけとしての「学びの契機」(「障害者理解」でなく「自己理解」の体験)とする論を試みる。(130ページ)

● 他人の経験を生きるという試みは困難である。であるならば、体験が疑似(似て非なるもの)であることを問題にするよりも、疑似であることの可能性(誰かの立場になって考えたことによる意味の変化や視野の広がり等)に視点をずらすことで、思い込みや誤解が生じるプロセスに気づき、みずからの問題として考える教育的契機にできるのではないか。(144ページ)

● 体験活動は、「意図的に制限した身体を生きる」という体験を、「まずは実践してみる」ことに重点を置く。特定の障壁を感じることなく生きてきた同質性の高い日常から外へ出て、そうでない世界に身を投じる。「健常者」として規格化された身体を崩すことで、「差異化」の体験過程が言語化され、新たな「私」が再構成される。体験は「他人の身体を生きる」ということとは程遠いけれど、何かが生まれるきっかけにはなる。疑似体験では誤解や思い込み、偏見が生起しやすい。あえて誤解や偏見が顕在化する「場」として提示することで、それが我々の日常に遍在し、気づきにくく、見えない壁をつくっており、そこへ意識を向けることで壁を動かすことには有効かもしれないと考える。(151ページ)

● まず己の身体を通した困惑や不安、違和感といった感覚に向き合ってみる経験こそが、「私も同情や特別視をしているのではないか」との気づきにつながり、誤解や偏見と生きる自分自身に向き合うことになるのではないだろうか。(152ページ)

〇疑似体験には「有効論」と「有害論」がある(杉野昭博)。前者は、疑似体験は障がい者への配慮や支援の仕方について理解することを通して、障がい者への共感性を高めることになる、というものである。後者は、疑似体験は障がい者個人の機能障害(インペアメント)が強調され、社会の偏見や差別についての理解が進まず、障害や障がい者に対するネガティブな価値づけがなされてしまう、といものである。いずれもそこでは、一面的なあるいは一時(いっとき)の障害理解や障がい者体験にとどまり、計画的・継続的なまちづくりや社会変革への視点が弱いと言わざるをえない。再認識したい。

【一言】

―「まちづくりと市民福祉教育」の視点から―

******************************************************************

〇「まちづくり」において「共働」(「協働」)は不可欠な要素である。それは、専門家や健常者、あるいは子どもなどが、障がい者を「理解する・支援する―理解される・支援される」という「主体―客体」の構図ではない。根底からその解体を図る営為である。「まちづくり」に参加(参集、参与、参画)する市民(専門家、健常者、障がい者、子どもなど)が向き合うべきは、単なる理解や支援の手法ではない。自らの身体のなかに存在する「能動性」(自分の意志で制御できる部分)と「他者性」(自分の意志では制御できない部分)との葛藤である。障がい者の経験(障害に基づく経験、障害がい者としての経験)を「特別な誰かの苦難」として突き放すのではなく、人間存在に遍在する普遍的な「身体のゆらぎ」として捉え直す(内面化する)とき、人は初めて健常者という特権的な主体の座から降り、対等な地平に立つことができる。

〇この「主体変容」は、単なる個人の意識改革にとどまらない。それは、他者との対話を通じて、蓄積されたスティグマや偏見を可視化させる。そして、社会が疑わなかった「当たり前」というバリアを突き崩す具体的な力へと転化する。この個人の気づき(内在的障害観の変容)と社会構造の変革(外在的な障壁の解消)が、螺旋状に重なり合いながら上昇していく循環こそが、真の意味での「ふくし」を地域に根付かせる土壌となる。「市民福祉教育」は、この循環を加速させるための対話の「場」であり、「エンジン(機能)」である。また、誰もが障害という個性(属性)とともに自由に生きられる、成熟した市民共生社会を創造するための絶えざる運動である。

目 次

Ⅰ

他者と共に生きることによって自分らしく生きる

―磯野真穂著『他者と生きる』のワンポイントメモ―

******************************************************************

〇人は、2020年1月に始まるコロナ禍において、疫学理論や統計解析手法などを用いた新型コロナウイルスの感染予測(流行予測)に一喜一憂し、罹患のリスクを避けようとした。そんななかで、普段の暮らしにおいて如何に「自分らしく」生きるかを問い、それができる社会システムを求めたのは、昨日のことのようである。筆者(阪野)の手もとに、磯野真穂著『他者と生きる』(講談社新書、2022年1月。以下[1])がある。[1]において磯野は、前者の概念を「統計学的人間観」、後者のそれを「個人主義的人間観」と呼び、また「生の手ざわり」(生きていることの実感や経験)を求めて、前者に関して「“正しさ”は病を治せるか?」、後者に関して「“自分らしさ”はあなたを救うか?」([1]帯)と問う。

〇磯野は、現代社会における人間観、すなわち「人とは何か」「人とはどのような存在であるか」という問いに対して、3種類の人間観を措定する。統計学的人間観、個人主義的人間観、そして「関係論的人間観」がそれである。[1]におけるひとつのキーワードである。本稿では限定的になるが、それに関する一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

〇磯野はいう。「人間の病いと生き死に、及びそれをいかに避けるか、引き受けるかをめぐる問題の諸相の根底には、この3つの人間観の錯綜(さくそう)があると捉えるべきである。つまりあるひとりの人間の病気や死をめぐって、本人とその人を取り巻く人々の間で行き違いが起こる時、その問題に関わる人それぞれが、思考の根底で異なる人間観を前提としながら、同じ人、同じ問題について語っている可能性がある。ある問題に複数の関係者が存在する時、関係者それぞれがどのような人間観を持っているかで、立ち上がる価値と倫理は異なる。したがって、そこのすり合わせが意識的にも、無意識的にも起こらない話し合いは、どこまでも平行線を辿るだろう」(180~181ページ)。

統計学的人間観――病気の事前予測や予防的介入に価値を与える人間観

統計学的人間観は、主に疫学の文脈で提示されるが、例えば50代以上の男性は高血圧だと脳梗塞に罹患する確率が高いというように、統計学的にある集団を数量化することによって導かれた、社会のなかの平均的な人間像(「平均人」:アドルフ・ケトレ)に基づく人間観をいう(150ページ)。その「平均人」は、ある集団の特徴を客観的に表すとみなされながらも、実体としてそれはどこにも存在しない。複雑な計算式を通して現れる架空の物言わぬ人である。それはどこにでもいることにされているが、どこにもいない。誰でもあるが、誰でもない(153ページ)。統計学的人間観は、計算式の上に成り立つ極めて抽象度の高い人間観であり、その最大の特徴は、ある集団の行く末を予想することが可能になるという点にある(184ページ)。

個人主義的人間観――「自分らしさ」(=「私たちらしさ」)を礼賛する素地となる人間観

個人主義的人間観は、自分の内発的な選択や動機によって、社会規範や世間の当たり前に逆らって自分の望みを実現する・表明するといった意味の「自分らしさ」や個性という価値によって支えられる人間観をいう(162、163ページ)。しかし、その「自分らしさ」は、ある選択や行動が「自分らしい」と認められるためには、その選択や行動に社会的承認が伴う必要がある(165ページ)。すなわち、「自分らしさ」が達成されたと思われる時、実際そこで起こっているのは「私たちらしさ」の発現であり(212ページ)、「自分らしさ」はその響きとは裏腹に、合意の形成に他ならない。その点を捉え損ねると、「自分らしさ」は、「それはあなたが決めたこと」という過度の自己責任論や責任回避の機能を生み出したり、「異なる他者といかに生きるか」という共生への省察を欠くことになる(176ページ)。

統計学的人間観と個人主義的人間観の協働と相互支援

統計学的人間観は個々人の価値を棄却する冷たい人間観であり、個人主義的人間観は個々人の価値を大切にする温かい人間観であるように思える。しかし、このふたつの人間観は、一見相反するように見えながら、実は背後(裏)で手を結び協働しあいながら、互いの存在を支え合っている(186ページ)。それはそこに、「生物的な命が存続することが何よりも素晴らしい」という絶対性を帯びた倫理が存在することによる(226ページ)。すなわち、統計学的人間観は、個人のかけがえのなさに絶対的な価値を置く個人主義的人間観に基づいて立ち上がっている(支えられている)のである(193ページ)。

関係論的人間観――自分と他者との「関係性」の生成や変化に価値を見出す人間観

関係論的人間観は、個人主義的人間観の特殊性を浮き立たせるために措定されたカテゴリであるが、他者との関わりのなかではじめて生まれる者として「自分」(個人)を捉える人間観をいう(212ページ)。そこにおいて、この人間観は、自分と他者との関係性の生成や変化に注目することになり、「他者とは何か」「出会いとは何か」「他者と生きるとはどういうことか」などを問うことになる。「他者」とは、分かり合えるかもしれないという存在であり、同時に分かり合えないかもしれないという両義的な存在である(232ページ)。そういう他者との関わり(つまり出会い)は、不安や恐れなどをもたらすが、他者との言動の相互行為を通してどのように他者と共に在るか、共に在り続けるかについて互いの間に規則性が生成される。この相互行為の場や規則(「共在の枠」:磯野)を前提に出会いは進展するが、未来に向かって共に在り続けるためにはその「共在の枠」を変化させていく身構えと身振り(「投射」:磯野)が必要となる(238~241ページ)。その意味において、「他者と生きる」とは、「共在の枠」を共有する自分と他者が、「投射」(相互行為の姿勢や態度)によってその関係性を維持し、新たな関係性を生み出すことによって、出会った他者と共に生きていく「私」/「あなた」が存在することをいう(251ページ)。

〇要するに、一見相反するかのように見える統計学的人間観と個人主義的人間観は実は、一緒になって「生物的な命が存続することが何よりも素晴らしい」という絶対的な倫理観や価値観を創り出す。そしてそれは、絶対性を帯びているがゆえに、人々の営みを制約する。そこにおいて磯野は、両者の人間観を二項対立的な図式で措定するのではなく、両者は協働関係にあるという。そして(そのうえで)、3つ目の人間観として、自分と他者との関係性の生成や変化に注目する関係論的人間観を考えるべきである、という。それが、「他者とともに生きる」すなわち「自分らしく生きる」ことに繋がる。これが磯野の言説であり、視座である。

〇磯野は[1]の最後でいう。「ひとつの尺度で他者の生の長さ(人生の長さ:阪野)を測り、それを価値付け、生き方に介入する際には、唯一の生への畏怖(いふ)を宿した慎み深さが求められる」(269ページ)。留意したい。

〇この指摘から、例によって唐突であるが、これまでの福祉教育の実践や研究は真に「唯一の生への畏怖を宿した慎み深さ」をもってきたか。さまざまな人間観をすり合わせる地道な・丁寧な作業を行ってきたか。特定の人間観を強要し(押し付け)てはこなかったか。そんな疑問が頭をよぎる。

Ⅱ

「差別はいけない」と断じて終えるのではなく

「差別を考える」文化の醸成が肝要である

―好井裕明著『他者を感じる社会学』のワンポイントメモ―

******************************************************************

〇筆者(阪野)の手もとに、好井裕明著『他者を感じる社会学―差別から考える―』(ちくまプリマ―新書、筑摩書房、2020年11月。以下[1])がある。[1]における言説を理解するに際しては例えば、好井自身による「他者性」についての次の一節が役立つ。

社会学とは「他者の学」だ。私たちが社会を構成するメンバーとして生きるとき、他者といかに交信でき、繋がれるのかが “ 解くべき重要な問題 ” となるだろう。ただ私たちは他者を本当に理解しきることなどできるのだろうか。他者理解がいかにして可能かと問うことは、翻って他者を理解することがいかに困難であるのかを確認することとなる。さまざまな「ちがい」をもつ他者が出会い、せめぎあう。この出会いやせめぎあいの様相を克明に見つめていけば、他者理解を邪魔しているさまざまなものが見えてくる。そしてさまざまなものをさらに考えていくとき、道徳や倫理の次元で差別や排除を否定するのではなく、世の中で起きてしまう必然として、社会学的考察の対象として、差別や排除を考えることができるようになる。/「他者理解の学」というよりむしろ「いかに他者理解が困難であるのかを考える学」としての社会学の「面白さ」。差別を考える社会学の魅力。『他者を感じる社会学』(2020年)で私が伝えたかったことの一つだ。(好井裕明「社会学的想像力をいかにしたら伝え得るのか―私が新書を書き続ける理由(わけ)―」『フォーラム現代社会学』第21号、関西社会学会、2022年5月、76ページ)

〇この記述をより広く深く理解するために、[1]のなかから次の一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換)。

・差別は、他者理解――あるいは他者理解の難しさ――という深遠なコミュニケーションの過程で生じてしまう “ 必然 ” であり、私たちが他者を理解しようとし、他者と何かを共有し、伝え合おうとするときに(すなわち、他者とつながろうとする過程で)生じてしまう “ 摩擦熱 ” のようなものである。(20ページ)

・私たちは普段、人間として「素晴らしい」「豊かな」存在がいるし「つまらない」「貧しい」存在もいると考えるが、それはあくまで、そのような評価の対象となる人間の営みやその人が表明する価値観や思想に由来するものであり、その人の存在自体に張り付いている属性ではない。(81ページ)/また、「貴(とうと)い―賤(いや)しい」「浄(きよ)い―穢(けが)れている」という伝統的で因習的な人間の見方があるが、廃棄すべきである。(82ページ)

・(性別や年齢、人種や民族、障害、被差別地域など)ある人々や集団、地域や状況を「きめつける」さまざまなカテゴリー化が「あたりまえ」のこととして、その時々の支配的社会や文化に息づいている。(70ページ)/文化や社会の「あたりまえ」や「普通」に息づいているものの見方や価値観こそが差別や排除をうみだす原因なのである。(208ページ)

・多様なセクシュアリティを生きる人々が性的少数者という「カテゴリー」を生き、独自に歴史を創造していく主体であるという事実を見失うことなく、私たちは、常に支配的文化や価値を相対化する「くせ」を身につけていくべきである。(128ページ)

・部落差別は、身分差別や職業賤視(せんし)、地域への偏見が密接に絡み合っており、日本の中世以前からの歴史や文化に根ざした奥の深い問題である。(88ページ)/部落差別は、本当に「不条理で」「理屈にあわない」営みである。それを背後から支えているのが、「貴(き)―賤(せん)」という人間を “ 分け隔てていく ” 見方であり考え方なのである。(90ページ)

・「差別を考える」とは、「あたりまえ」や「普通」のことと見逃している「決めつけ」や「思い込み」をあらためて洗い出し、自分自身がより優しい気持ちで他者と出会い、つながり、気持ちよく生きていくために自分の「あたりまえ」や「普通」をつくりかえていく、ということである。(246ページ)

・日常生活に生起する偏見や差別をなくすためには、まずは自分自身で「差別を考える」 “ くせ ” を身につけることが必要であり、それによって “ 差別などしない自分らしさ ” を身につけることになる。さらに「みんな」で「差別を考える」ことを模索し、そうした営みの延長に、しなやかでタフな「差別を考える」文化が息づく日常が私たちの前に立ち現れてくる。(252ページ)

・差別を受ける人々の「リアル」に対する想像力の圧倒的な欠如、貧困がある。/他者への想像力が枯渇するとき、差別は繁殖する。今、まさに「他者へのより深く豊かで、しなやかでタフな想像力」が必要とされている。(255ページ)

〇こんにち、ネット時代におけるコミュニケーションの変化や社会の分断化・個別化が指摘されるなかで、多様な存在としての「他者」と向き合う対面の人間関係(つながり)が希薄化している。そんななかでまた、自分と向き合う機会も少なくなっている。それは好井にあっては、他者を尊厳あるひとりの「人間として感じない」ゆゆしき事態であり、そこから日常生活における差別や排除が生起する。その改善や改革を図るためには、「他者を感じる」「差別を考える」ことが必要不可欠となる(11ページ)。また、「差別はいけない」と断じて終えるのではなく、「今、ここ」(現在進行形)で「差別を考える」ことによって私が「かわり」、「みんな」が「かわる」のである(252ページ)。好井からのメッセージである。

〇この点を福祉教育の実践や研究に引き寄せて言えば、例えば障がい者差別についてその歴史や現状(実態)、原因や背景などをしっかりと押さえてきたか。障がい者は憐憫(れんびん)や同情の対象ではないとしても(いまだにそうであることが多い)、「あたりまえ」のように「思いやり」の対象として直截的に認識させてきたのではないか。障がい者差別はよくないこととして、反省すべき問題であり、反省すれば「それはそれでよし」としてこなかったか。

〇また、福祉教育実践や研究は、上述の「貴―賤」に関する部落問題(さらには天皇制)について、「家柄」や「血筋」といった人間の地位や場所、属性だけで評価するという “ 偏った ” 他者理解の仕方に言及してきたか。間違っても「寝た子を起こすな」という考えはないと思うが、どうだろうか。「浄(じょう)―穢(え)」に関して言えば、伝統的で因習的なジェンダーをめぐる知識や規範、性的少数者( LGBTQ)というカテゴリーを生きる人たちの理解について関心を持ってきたか(持っているか)。福祉教育実践や研究において、「他者を感じる」「差別を考える」問題は山積している。

Ⅲ

完全には理解できないからこそ他者と共に生きていける

―奥村隆著『他者といる技法』のワンポイントメモ―

******************************************************************

〇筆者(阪野)の手もとに、奥村隆著『他者といる技法―コミュニケーションの社会学―』(筑摩書房、2024年2月。以下[1])がある。人は、多くの他者といっしょにいながら(その場を「社会」と呼ぶ)、そのためのさまざまな「技法」を用いて暮らしている。[1]は、そのさまざまな技法(「他者といる技法」)について体系的に論じたものである。ここでは、それらのうちから、「理解」できない(わかりあえない)「他者」とともにいるための技法の一節をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。なお、[1]は、単行本(日本評論社、1998年3月)を文庫化したものである。

〇その点に関する奥村のひとつのメッセージはこうである。「私たちは、『わからない他者』と『いっしょにいる』技法を、ていねいに考えていかなければならない」。「そこにはたくさんの居心地が悪い世界があるかもしれないが、どうやらそもそも他者といるということはそういうことなのだ。そして、それができることは、他者といるということを、もっとずっとゆたかなものにしてくれるように、私は思う」(298ページ)。

①「わかってくれない」ことと「わからないこと」は、他者といるときによく起こる問題である

「理解」は、他者と共存するためのひとつの有力な「技法」である。私たちは、これをよく知っており、じっさいにいつも行っている。また、それと関係するある苦しさも知っている。私たちは、よく「私のことを理解してくれない!」と嘆いたり、「私はあの人を理解できない!」と叫んだりする。わかってくれないこととわからないこと、このふたつは、他者といるときによく起こる問題である。そして、わかられたいこと、わかりたいことが、私たちがしばしば望むことである。(254ページ)

② 他者に「理解」されない「私だけ」の領域があるとき、そこに「自由」や「私」が存在する

これはありえない想定であるが、完全に他者の「こころ」(思いや考え:阪野)が「理解」できたとしたら、どうなるだろう。完全に私の「こころ」が他者によって「理解」されたとしたら、なにが起きるのだろう。(272ページ)/なにもかも「理解」されてしまうとき、私たちは「こころ」を自由に働かせることはできないだろう。むしろ、私たちの「自由」は、他者に「理解」されないことを条件にするようだ。もちろん、他者に「理解」されることと両立する「自由」もある。しかし、両立しない「自由」もたくさんある。たとえば、「まちがえる自由」。他者に「こころ」をすべて「理解」されるとき、私たちは決して「まちがえる」ことはできない。しかし、「理解」されない領域があるとき、私たちは「こころのなか」でいくらも「まちがえる」ことができる。「まちがえる」ことが、私たちにたくさんの「自由」を、可能性を与えてくれる。完全に理解されてしまうとき、私たちはその可能性をもちえない。/また、完全に理解されてしまうとき、「私」など存在しない。「私」のこころのすみずみまで他者によって「理解」されるとき、「私」のなかに「私だけ」の場所などどこにもないことになる。(中略)私は、他者の理解によって、どんどん蒸発していってしまう。逆にいえば、他者に「理解」されない場所をもつことによって、「私」は「私」でありはじめる。(274ページ)

③「理解」の素晴らしさ(「理解の過少」)には敏感であるが、「理解」の苦しさ(「理解の過剰」)には鈍感である

私たちは「理解」のすばらしさはよく知っているが、「理解」が生む苦しみは(感じていても)あまり論じないのではないか。「理解の過少」という事態には敏感だが、「理解の過剰」という事態にはひどく鈍感なのではないか。人がわかりすぎてしまったり、わかられすぎて苦しんでいるときにも(他者の「こころ」が全てわかってしまったと感じたり、他者に自分の「こころ」が全てわかってしまったと感じたりして苦しんでいるときにも:阪野)、もっとわからなければ、もっとわかられなければと思い込み、かえって「理解の過剰」の苦しみを増幅するということが頻繁にあるのではないか。そして、「理解」を断ち切って別の技法を探すことをあまりせず、「理解」の技法が有効でない場面においてもこの技法を使用しているのではないだろうか。(284~285ページ)

④「理解の過少」と「理解の過剰」の苦しみと、「完全な理解」と「適切な理解」の基準はそれぞれ異なる

「理解」にはふたつの異なる基準がある。ひとつは、「完全な理解」という、原理的な基準である。ここから見れば現実に存在するすべての「理解」は「過少」である。もうひとつは、それよりも「理解」が「過少」でも「過剰」でも苦しみを感じる、ある実践的な基準――「適切な理解」とでも呼ぼう――である。そして、このふたつの基準はまったく異なる。(中略)私たちはときに、「完全な理解」が「適切な理解」であると取り違える。「完全な理解」が達成されたら(それは原理的に絶対に経験できないから確かめようがないのだが)どれだけすばらしいだろう、と思い込む。しかし、これはと取り違えである。原理的な「完全な理解」を誤って実践的な「適切な理解」とするとき、私たちはいつも「理解の過少」だけを発見し、「理解の過剰」は絶対に発見できないことになる。/私は、「理解の過少」の苦しみと「理解の過剰」のそれをしっかりと区別しなければならないと考える。また、「完全な理解」という基準と「適切な理解」という基準が異なることを明確に自覚しなければならないと考える。これができないとき、私たちは、それでは解決できなかったりかえって苦しみを増す問題までも「より多くの理解」という技法で解決できると思い込み、それを使用してしまう。(286~287ページ)

⑤「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法、すなわち「理解」とは異なるかたちで他者と「共存」するための技法が必要である

私たちがよく知っているのは、「わかりあう」から「いっしょにいられる」という状態だ。だから、「わかりあえない」とき、「いっしょにいる」ために「もっとわかりあおう」とする。それは、おそらく「社会」という領域のある部分では、必要なことだし大切な成果を生むだろう。しかし、この技法しかもたないとき、「わかりあえない」と私たちは「いっしょにいられなく」なってしまう。おそらくもうひとつの技法があるのだ。「わかりあえない」とき「もっとわかりあおう」とするのではなく、「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法、「わかりあえない」ままでひとつの「社会」を作っていく技法。私は、「他者」といること、「社会」を形成することの少なくともある領域において、このような技法を探すことが必要だと思う。「わかりあわない」と「いっしょにいられない」、「社会」がつくれない、という技法は、私たちの「社会」の可能性を大きく限定する。「理解」は「他者」との「共存」のためのひとつの技法でしかなく、このふたつは別のことなのだ。私たちはときに、他者との「共存」よりも「理解」のほうを目的として設定してしまう。しかし、「理解」できない他者と「社会」を作る場面はあり、そのとき「理解」に囚われることは、私たちを「共存」できなくさせてしまう。私たちは「理解」を断ち切り、それ以外の「共存」のための技法を開発し始めなければならない。(290~291ページ)

⑥「話しあう」技法を身につけているとき、人は「わかりあわない」ときにも「いっしょにいる」ことができる

「他者はわからない」という想定を出発点として、他者といることを模索する技法、そのひとつは、ごく素朴でありふれているが、「話しあう」ということである。/「話しあう」ということは、次のふたつからなりたつ。ひとつは、「尋ねる」「質問する」ということ。これは、いうまでもなく、「わからない」とき、その「わからなさ」につきあっていこうとするときにのみ、開かれる。もうひとつは、「答える」「説明する」ということ。これも、相手が私を「わかっていない」と感じるときにしか、始まらないことだ。(294ページ)/「話しあう」こと。「質問しあい」「説明しあう」こと。――これは、じつに居心地の悪い時間を私たちに開いてしまう。(中略)このことは「わからない!」と相手にはっきり伝えることからしか始まらず、ひとつひとつ「質問し」「声明する」ことは双方にこころの負担をかけることだし、「わかりあっていない」ことを自覚しながらいっしょにいる時間をずいぶん長く共有することになる。しかし、この「話しあう」技法を身につけているとき、人は「わかりあわない」ときにも「いっしょにいる」ことができる。(294~295ページ)

⑦ 早く「わかる」ための技法よりも、「わからない」でもゆっくりとしていられる技法が大切である

私たちは、「わかりあおう」とするがゆえに、ときどき少し急ぎすぎてしまう。しかし、「わからない」時間をできるだけ引き延ばして、その居心地の悪さのなかに少しでも長くいられるようにしよう。その間に、「わかりあう」ことが自然に開かれる場合も、「話しあう」ことを意識的に開く場合も、「わかりあわないまま」ただいっしょにいるだけという場合もあるだろう。しかし、「わかる」ことを急ぎすぎ、その時間を稼げないと、私たちは多くの可能性を閉ざしてしまう。私たちは「わかる」ことにすぐに着地したがる。しかし、より困難で大切なのは、「わかる」ための技法よりも、「わからないでいられる」ようにする技法であるように私は思う。(中略)これをもたないとき、「わからない」とすぐに「なぐりあう」=「暴力」を振るうことをしてしまったり、すぐに「わかろう」として乱暴な「類型」に他者をひきつけるような「理解」に着地する=「差別」することをしてしまったりする(すぐに「わかろう」として高齢者や障がい者、女性などの「類型」によって他者を理解することは、独自性を欠いた部分的な理解にとどまり、差別することになる:阪野、259ページ)。しかし、「わからないでいる」のが常態であり、そこにゆっくりといられるのなら、私たちは「なぐりあう」ことも「差別」することもずっとしなくてすむだろう。(296ページ)

〇人は、他者を理解したい・わかりたい、他者から理解されたい・わかってもらいたいと望む。しかし、他者を完全に理解すること・わかること、他者から完全に理解されること・わかってもらうことは、原理的には不可能である。そこで人は、他者を「ああいう人」「こういう人」や「高齢者」「障がい者」などの「類型」(常識的な思考の構成概念:259ページ)にはめ込むことによって、他者を理解しようとする。しかし、それも部分的・表層的なものにとどまり、他者を完全に理解すること・わかることにはつながらない。むしろ「類型」を利用することによって、他者から離れたり、他者を排除したりする。あるいは、苦しい思いをしながらも他者と共にいることによって、他者への偏見や差別を引き起こすことにもなる。

〇しかし人は、他者と共にいることによって、「生」(生命、生活、人生)の営みを続けることができる。それによってしか、できない。そこで奥村は、理解できない・わからない他者といっしょにいるための技法について考える。理解できなくても・わからなくても、異なるかたちで他者とともにいっしょにいるための技法について言及するのである。

〇上記の見出しを再掲する。

①「わかってくれない」ことと「わからないこと」は、他者といるときによく起こる問題である。

② 他者に「理解」されない「私だけ」の領域があるとき、そこに「自由」や「私」が存在する。

③「理解」の素晴らしさ(「理解の過少」)には敏感であるが、「理解」の苦しさ(「理解の過剰」)には鈍感である。

④「理解の過少」と「理解の過剰」の苦しみと、「完全な理解」と「適切な理解」の基準はそれぞれ異なる。

⑤「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法、すなわち「理解」とは異なるかたちで他者と「共存」するための技法が必要である。

⑥「話しあう」技法を身につけているとき、人は「わかりあわない」ときにも「いっしょにいる」ことができる。

⑦ 早く「わかる」ための技法よりも、「わからない」でもゆっくりとしていられる技法が大切である。

〇以上のうちとりわけ、②の、他者に「理解」されない「私だけ」の領域があるとき、そこにたくさんの「自由」や可能性があり、「私は(が)私である」ことの自己理解(認知)がすすむ。⑤の、「わかりあわない」と「いっしょにいられない」、「社会」がつくれないという技法は、私たちの「社会」の可能性を大きく限定する。「理解」は「他者」との「共存」のためのひとつの技法でしかない。そして⑦の、早く「わかる」ための技法よりも、「わからない」でもゆっくりとしていられる技法が大切である、という指摘に注目したい。それが、他者といるということを、もっと、ずっと、きっと豊かなものにしてくれるのであろう。

〇福祉教育実践における高齢や障害の疑似体験は、高齢・障害理解や高齢者・障がい者理解を通して、共存や共生、共存社会や共生社会のあり方を問う。その際の高齢・障害「理解」や高齢者・障がい者「理解」に関して、奥村の議論に留意したい。例によって唐突であるが、付記しておく。

【一言】

―「まちづくりと市民福祉教育」の視点から―

******************************************************************

〇「まちづくり」において「共感」は不可欠な要素である。それは、単なる感情的な同調ではなく、地域に生きる主体の多様性を前提とする。そして、それらを排除せずに「共働」(協働)するための関係形成の基盤である。

〇そのため「まちづくり」においては、効率的な課題解決や安易な合意形成を目的化するのではない。互いの「わからなさ」を尊重し合い、「差別を考える“くせ”」(好井裕明)を身に付け、その文化化を図って地域に根付かせることが重要となる。

〇「市民福祉教育」は、他者を「わかる」ためではなく、他者との差異を抱えたまま、それでも共に生きるための知識や技法、価値観を育む営みである。この教育は、「まちづくり」の前提条件であり、その過程そのものである。

「他者」考

他者と生きる、差別と共生

発 行:2025年12月25日

著 者:阪野 貢

発行者:田村禎章、三ツ石行宏

発行所:市民福祉教育研究所

目 次

Ⅰ

「政治リテラシー」考:

啓蒙主義的主権者教育と保守主義的主権者教育、市民性教育と国民性教育

―関口正司著『政治リテラシーを考える』のワンポイントメモ―

******************************************************************

〇筆者(阪野)の手もとに、関口正司編『政治リテラシーを考える―市民教育の政治思想―』(風行社、2019年2月。以下[1])がある。[1]では、「政治リテラシ―」について原理、思想史、実際の取り組みという3つの観点から検討する。政治リテラシ―とは、政治に関する基本的な知識、政治に関与する際に求められる基本的な技能、そしてその知識や技能を積極的に用いる意欲や態度、それらの総体(15ページ)を意味する。すなわち、政治の営みに関する知識・技能・態度の複合体をいう(8ページ)。そして、関口らはこれまでの「主権者教育」に対して、「政治リテラシー教育」の必要性を説く。

〇主権者教育とは、主権者としての、「社会参加」の促進と「政治的リテラシー(政治的判断力や批判力)」の育成を図るための教育をいう。日本国憲法の下では、主権(国を統治する権力)を有する者は国民である。(付記参照)

〇[1]には、施光恒(せ・てるひさ)の論稿「主権者教育における責任や義務―よりバランスのとれた理想的主体像の必要性―」([1]61~89ページ)が収録されている。そこでは、学校における主権者教育がめざす主体像について、その「啓蒙主義的側面」と「保守主義的側面」のバランスの取れた理想的主体像として「相互作用的主体像」を設定すべきであるという。この点をめぐって、言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

現在の主権者教育における主体像―社会の合理的選択者・変革者としての主体像―

現在の主権者教育の目標とされている(理想的)主体像とは、社会の合理的選択者ないし変革者としての性格を色濃く持ち、積極的に社会に影響を及ぼしていく主体だといってよいであろう。つまり、政治に関する知識と関心を持ち、自分たちの権利や利害に自覚的であり、他者と議論を交わし協働し、積極的に政治参加し、政権や政策を選択し、社会を合理的に変革していく人々だと言えるであろう。(68ページ)

啓蒙主義的主体像と保守主義的主体像―その相互作用的な関係性―

現行の主権者教育における理想的主体像とは、政治思想的に見れば、啓蒙主義の影響を強く受けたものだといえる。自分の権利や利害について自覚的であり、それを守るために、他者と協力・結託し、社会や国家を意識的に構築し、変革していく主体である。しかし人間は、社会や国家を意識的に構築する主体というだけではない。逆に、ある社会や国家に生まれ落ち、その文化や伝統から学び、それによって一人前の知的思考や各種の活動が可能になるという側面もまた有している。/政治思想史的に述べれば、伝統や文化から影響を受け、自己が形成されるという側面を強調してきたのは保守主義の考え方である。保守主義を簡潔に規定するとすれば、人間の理性や知性の限界を強く意識し、国や地域の文化や伝統、慣習などを重視する立場だと言えるであろう。/人間と社会との関係は、啓蒙主義が強調するように、人間が社会を作り出し、また変革を加えるという側面ももちろんある。しかし同時に、保守主義が重視するように、人間の理性や知性が社会の文化や伝統を通じて形作られるという側面もある。(72~73ページ)

今後の主権者教育がめざすべき主体像―バランスの取れた相互作用的主体像―

主権者教育の目指すべき主体とは、「啓蒙主義的側面」と同時に「保守主義的側面」にも目配りし、どちらの育成も目指すものとして、つまり「相互作用的主体」として設定されるべきである。すなわち、政権や政策を選択し、社会や国を変革しようとする積極的意思を備えた存在であると同時に、社会や国の伝統や文化から恩恵を受けてきたことを認識し、その恩恵を将来も享受できるように、よりよき形で社会や国を次世代に手渡していく責任や義務が我々にはあるという自覚を有する主体こそ、今後の日本の主権者教育が目指すべき主体像だと言えるのではないだろうか。/こうした主体像からは、自己の権利や利益に自覚的であり、社会や国に積極的に働きかけていく能動性とともに、社会や国に対する責任や義務の意識も円滑に導くことが可能である。(79ページ)

〇筆者の手もとに、石田雅樹の論稿「『市民性』を陶冶する教育、『国民性』を育む教育―ジョン・デューイにおけるナショナリズムと教育」(『年報政治学』第71巻第2号、日本政治学会、2020年12月、237~255ページ。以下[2])がある。[2]では、第一次大戦期(1914~1918年)におけるジョン・デューイのテクストを主な対象として、能動的な市民を育成する「市民性教育」(citizenship education)と国民性(国民としての資質・能力)を育む「国民性教育」(national education)の言説を比較検証し、その教育論におけるナショナリズム(国家や民族の利益を強調する思想や運動)の位置づけを明らかにする。

〇[2]のうちから、石田の言説(デューイの教育論の理解・考察)のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

市民性教育は、デモクラシーを絶えずリニューアルし深化させる「市民」の育成を図る

デューイにおいて「市民性教育」とは、単に統治者にとって従順な市民を再生産することではなく、デモクラシーを構成する一員として社会に参入する手助けとなるものであった。/(すなわち)デューイにあって「市民」になるということは、単に有権者としてのみならず、家族・労働者・コミュニティの一員として社会に関わることであり、自分と異なる多様な他者と共に包括的に社会に参与し続けることで、デモクラシーを絶えずリニューアルする存在になることに他ならなかった。/(この点を踏まえると)デューイが「市民性」を涵養する「市民性教育」と、生活の糧を得る「職業教育」とを一体的に捉えることも(は)必然であった。(240ページ)

国民性教育には、国の歴史を学び直し、自らのアイデンティティを問い直し、建設的な愛国主義を涵養することが必要となる

デューイは、第一次大戦期の軍事教練や国民兵役などに言及するなかで、「国民性教育」は国民的統合や公共心(public mindness)の涵養を促すものであり、そのためには真のナショナルな社会理念が必要であると説く。また、その具体的プラン(国民性教育の構成内容)については、アメリカの歴史を学び直すこと、自らのアイデンティティを問い直すこと、建設的な愛国主義を涵養することなどの必要性や重要性を指摘する。(247~249ページ)

「市民性教育」論と「国民性教育」論は相互補完的な関係にある

「市民性教育」は、形式的な法遵守や空疎な知識の獲得ではなく、「職業教育」と一体化することで、社会生活における「デモクラシー」を実践する技能を涵養するものであり、他方で「国民性教育」は、アメリカ国民のアイデンティティそれ自体を「デモクラシー」として再定義することで、デモクラシーとナショナリズムとの接合を行うものであった。両者は共に、自由で平等な「市民/国民」から成る社会こそが、アメリカであることを再認識させるプロジェクトを共有している。そうした点で、デューイによる「市民性教育」論と「国民性教育」論は相互補完的な関係にある。(250ページ)

〇筆者はこれまで、「まちづくりと市民福祉教育」に関して、「まちづくり―みんなが主役のまちづくり―」や「まちづくり―みんなであるもの探しのまちづくり―」というキャッチコピー(スローガン)を使用してきた。一面的あるいは部分的には、「みんなが主役のまちづくり」は上述の「啓蒙主義的主権者教育」と「市民性教育」、「みんなであるもの探しのまちづくり」(ないものねだり、ではない)は上述の「保守主義的主権者教育」と「国民性教育」に通底するものであろう。なお、「まちづくり」に関して大橋謙策は、1970年代からスローガンのようにいわれていた「福祉のまちづくり」が90年代から「福祉でまちづくり」へと変わり、さらに2010年代には「福祉はまちづくり」といわれる時代へと移行した、という(山崎亮『縮充する日本―「参加」が創り出す人口減少社会の希望―』PHP新書、2016年11月、331、335ページ)。付記しておきたい。

〇本稿に関連する拙稿(記事)に次のようなものがある。併せてご参照いただければ幸いである。

①<雑感>(151)阪野 貢/「主権者教育」「シティズンシップ教育」の一環としての「市民福祉教育」を考えるために―新籐宗幸著『「主権者教育」を問う』再読メモ―/2022年4月16日/本文

②<雑感>(187)阪野 貢/追補/憲法上の「国民」:主権者・有権者・市民について考える ―駒村圭吾著『主権者を疑う』のワンポイントメモ―/2023年9月16日/本文

③<雑感>(96)戦争が始まる“臭い”がする:「愛国」「愛国心」に関するワンポイントメモ―将基面貴巳を読む―/2019年10月8日/本文

④<雑感>(97)いじめ・愛国心・道徳教育:「道徳的価値ありきの、国家のための道徳教育」を問う―大森直樹著『道徳教育と愛国心』読後メモ―/2019年11月5日/本文

付記

主権者に求められる資質・能力(主権者教育の内容)については、上記の①<雑感>(151)の拙稿と併せて、例えば次の資料を参照されたい。

Ⅱ

「教育の公共性」を考える:

「まちづくりと市民福祉教育」は政治の課題である

―宮寺晃夫著『教育の正議論』のワンポイントメモ―

******************************************************************

〇筆者(阪野)の手もとに、宮寺晃夫著『教育の正議論―平等・公共性・統合―』(勁草書房、2014年5月。以下[1])がある。[1]では、経済・社会システムの自由化と市場化が促され、自助の強要と共助や公助の機能低下が進むなかで、教育の格差や不平等が深刻化している。そういう現状認識のもとで、「教育の正義」を問うのではなく、「正義」の名のもとで教育のなされ方を問い質(ただ)す。宮寺はいう。「『正義』の名で取り戻さなければならないものがあるとすれば、それは、『平等と教育』、『公共性と教育』、『統合と教育』をめぐる討議に、さまざまな考え方、さまざまな立場からの参加を人びとに保障する公論の場である。(中略)『行政の効率化』と、『住民に対する直接的な責任』の名のもとで、教育に関する公論の場を不必要とし、成り立たなくしている状況が、教育のイッシュー(課題、問題)を教育のプロフェッショナルだけで解決しようとする閉鎖的な状況とともに、不正義なのである」(ⅲページ)。

〇すなわち、[1]は、「教育に関して公論の場を維持するのが危うくなってきている」なかで、「平等・公共性・統合」という「議事項目」から一連の教育政策を分析し、それによって「公論の場」の復興を求める。そして、教育をめぐって「自由」と「平等」のあり方が問われる時代にあって、「自由のなかでの平等」をいかに実現するかを探るのである。なお、[1]は、2006年から2013年の間に書かれた論稿を編んだものであり、しかも「時論」としての性格をおびたものであると宮寺はいう。

〇ここでは[1]のなかから、「教育の公共性」をめぐる論点や言説に限って、そのいくつか(以下の②から⑤)をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

①「教育への希望」は、潜在的な能力や、生れや境遇などの個人的なものではなく、人びとの互恵的関係のもとで連帯意識を育む社会的課題である

貧困が、子どもの希望をいかに限られた範囲に押しとどめているか。それをもっともよく示しているのは、児童養護施設で生活する子どもたちの事例である。養護施設の子どもの多くは、みずからの意思で、大学進学を希望しない。成就できない希望は、はじめから選択肢に入っていない。だからこそ、希望の抱き方を広げ、いままで選択肢に入ってこなかった項目にも可能性を開いていくこと、つまり「希望への教育」がなされなければならない。それは、財政の裏づけを通して人びとの「社会的」連帯意識なしには実現しない。(48ページ)/どのような境遇の子どもも、進路の選択のさい、生れと境遇の不平等のために、はじめから視野に入ってこないような選択肢がないようにしていく責任が、政策立案者にはある。選択を可能にする財政的な基盤の整備をふくめて、人びとに、負担を共有させていく責任もある。「教育への希望」は、人びとの互恵的関係なしには実現しない。子どもの教育は、親個人の責任というより、人びとの連帯意識をはぐくむ「社会的」課題なのである。(49~50ページ)

② 教育の公共性には「公共的な理由」を添え、他者の立場からも受け入れ可能な自己利益をお互いに示し合うことが必要である

自己利益を考慮に入れない個人としての市民、その市民がつくりだす公共性。そうした市民的公共性が成り立っていると想定される公共圏(国家権力や市場経済システムから独立し、誰もが参加できて、人々の共通の関心事について語り合える空間:阪野)(108ページ)の内部でさえ、個人としての市民が特定の信条や宗派の教義など、要するにそれぞれの文化的背景に従った生き方をしており、それが個々の選択の準拠となっている。政治的な決定は、そうした多様な善き生を認め合ったうえでなされるのであって、公共圏の構成員としての市民は、背景的文化をいっさい洗い流した抽象的な個人でなければならないということはない。(109~110ページ)/市民は、自分の子どもの教育にかかわる決定については、さまざまな方針を有し、たがいに自己利益に突き動かされている。そうした多様な期待が重なり合うなかで、市民の間で合意形成を図るためには、人びとが主張を述べ合うとき、裏づけとなる理由、しかもその理由が、他の人、いや反対者の側に立っても受け入れられる理由(「公共的な理由」:ジョン・ロールズ)を添え、他者の立場からも受け入れ可能な自己利益をおたがいに示し合うことを通して、公共財としての教育の分配に、責任を分け合っていくことが必要である。(110~111ページ)

③ 教育の公共性は、外部に排除された/退出した人びとの批判にも開かれた自己批評的なものでなくてはならない

私的領域で享受される自由、とくに思想・信条・信念の自由、幸福感の自由、将来の見通しの自由など、個人の生き方に関わる多様な自由がそのまま公共領域に持ち込まれると、途端に多元的な状況が現出する。その公共領域に多元的な状況が現出すると、各自の自由な主張とその根拠はたがいに共約項を持たないまま文字どおり行き交うことになる。しかし、この多元的状況の現実から目を逸(そ)らすべきではない。この現実から新たな可能性が生まれてくることがありうるからである。その可能性は、なによりも共約項を持たない他者との討議を続けるなかから開けてくる。教育の公共性は、囲い込まれた市民的公共性を超えて、外部に排除された/退出した人びとの批判に開かれた自己批評的な公共性でなければはならないであろう。(154ページ)

④ 教育の公共性には、教育の私事化の流れが強まるなかで、教育機会の実質的な平等を確保するための公論の場を確保することが求められる

教育は「生存を維持する」ために必要とされる基本財であり、その限り共通に供給されなければならない面もある。「教育機会の均等」はその最たるものである。しかし、それ以上に教育は、「才能を開花させる」ための必要に根差しており、才能がさまざまであるように、必要の中身はさまざまで、公的支援で一律に満たされることはない。それゆえ「教育の公共性」は、単に統一性、平等性を指標にして語りつくされる主題ではない。それは、わたしたち一人ひとりの個別の必要と決定を、わたしたち全体がどこまで認めることができるかという問題ともかかわっている。(157ページ)/親の責任でなされる教育に重みが掛けられるなど、教育の私事化の流れが強まる一方で、社会全体で子育てに責任を果たすことを示すため、巨額の公費主出がなされようとしている。そうした逆巻く潮流がつくりだす渦のなかで、公共領域の教育に子どもを留める人と、私的領域の教育に委ねる人が、それぞれ立場(を)入れ換えて、たがいの教育意思の「正当化」(個人が自分の要求を相対化し、それが差し向けられる相手側(場合によれば反対者)からみても「正当だ」と認められる理由を示すこと。:157ページ)を図るフォーラム(公開討論)が必要になる。それを築くことが「教育の公共性」論の使命である。(160ページ)/(すなわち)すべての親が、“自分の子どもだけは‥‥‥”といい出しかねない個人化の時代だからこそ、自由のなかで平等性を確保する議論が求められる。その議論がなされていくには、なによりも、当事者が対等な立場で参加できる公論の場を、「正義」の名で確保していかなければならない。(187ページ)

⑤ 教育の公共性は、教育の多様性がもたらす諸問題(共生の強制は個人の自由と両立するか)について政治的解決が求められる課題である

(白人と黒人の生徒などを同じ学校で平等に教育する)統合教育は、良い効果が得られるからといって、正当化されるわけではない。問われなければならないのは、自由、すなわち、個人の幸福追求の自由とアソシエーションの自由を前提にしたうえで、なおかつ相反する生き方の人と暮しを共にさせることがどこまで正当か、という憲法的枠組みにかかわる根本的な問題である。要するに、共生の強制は個人の自由と両立するか、という問題である。(205ページ)/大人は、学校に対しても、親として、地域社会の一員として、国家(の憲法的枠組み)の担い手として、それぞれ異なる役割を同時に演じ、異なる責任を同時に負っている。/大人はわが子の親であるとともに、国家のすべての子どもの保護者でもある。このとき学校は、個人的領域でも、社会的領域でもなく、まさに政治的領域(ハンナ・アーレントの学校の3領域論)に属する公共の機関となる。教育の公共性とは、教育が多様性に対して開かれており、多様性を受け入れる準備ができているという「開放性」と「準備性」を意味するが、多様性がもたらす諸問題の解決は個人間の利害調整を超えて、全体的な公正性の観点から図られなければならず、それは政治の課題である。(206~207ページ)

⑥ 時代と社会によって変化する教育の価値規準は、社会的に複合化されたものであり、その単一化を急ぐべきではない

いま求められるのは、手品のようにハンカチのなかから教育の価値規準を取り出してみせることではないであろう。教育という財は社会の所産であり、社会の他の財を分配していく財でもある。何を「教育」と呼ぶかも時代と社会により変化していく。それゆえ教育の場合、価値規準自体が社会的な複合物であることを避けられない。そこで、価値規準の単一化をあえて急がずに、他の分野の価値規準との関連、競合、接続などを経たうえで、それらを統合する端的な規準を手探りでみつけていく努力が、まだまだ必要とされるのではないか。(255ページ)

〇以上の論点や言説は、「まちづくりと市民福祉教育」の実践や研究に通底するものでもある。⑤に関連して一言すれば、「まちづくりと市民福祉教育」はこれまで、政治的領域に位置づけて論じることに必ずしも積極的であったとはいえない。まちづくりは、公共性をはじめ地域性や多様性、自律性や共働性などが厳しく問われる活動であり運動である。教育や学校は、国家による巨大な政治システムであり、そのもとでの教育行政の重層構造に組み込まれている。そうであるがゆえに、「まちづくりと市民福祉教育」には、多くの市民一人ひとりに、また地域の多様な主体に改善や改革についての確かな決意や覚悟、そして行動が求められる。

〇そして、「いま」の政治へのアプローチなくして、「いま」の、また「新しい」「まちづくりと市民福祉教育」の推進を図ることは難しい。その点で、「まちづくりと市民福祉教育」は政治的な課題であり、政治的設定を必要とする。また、それが展開される場は、参加する市民に対して、「まちづくりと市民福祉教育」の意義をいかに受け止めるかが問われ、異なる価値観をもつ多様な人々が共に生きる 「開かれた共生社会」をいかに探求するか(⑥)が問われる「政治的実験場」(207ページ)となる。そこにおいて、多くの市民一人ひとりに、「希望」をつなぐ(①)「まちづくりと市民福祉教育」の推進か図られるのである。留意したい。

【一言】

―「まちづくりと市民福祉教育」の視点から―

******************************************************************

〇 「まちづくり」において「政治リテラシー」(政治的判断力と批判力)は不可欠な要素である。それは、単なる政治的知識の蓄積を意味するものではない。地域の生活課題を主体的・能動的に捉え、解決策を構想する政治的判断力と、既存の制度や価値観、社会状況を多角的・客観的に検証する批判的思考力とを指すものであり、民主的な合意形成に不可欠な要素である。こうしたリテラシーの習得は、社会を合理的に変革しようとする能動的・啓蒙主義的主体としての側面と、地域の伝統や文化を自覚し、次世代へと引き継ぐ受動的・保守主義的主体としての側面を併せ持つ、「相互作用的主体」を育む営みに他ならない。すなわち、政治リテラシーとは、革新と保守のいずれかに偏ることなく、その緊張関係を内包しながら思考し行動する力である。

〇「福祉はまちづくり」(大橋謙策)であると語られる現代において、その核心は、一人ひとりの「ふくし」を個人の自己責任や自助努力の問題へと矮小化しない点にある。むしろそれは、「みんなが主役」となって社会を変革し、新たな価値を創造する能動性と、「みんなであるもの探し」を通じてその地域に固有の特性や文化を再発見し、未来へと繋ぐ思慮深さの調和によって実現される。この両輪を備えた政治リテラシー、別言すれば革新と保守の動的な均衡があってはじめて、「まち」は単なる居住空間ではなく、主権者としての「市民」が生きる公共空間となる。そこにおいて求められるのが、対立を過度に回避するのではなく、多様な意見や価値観を社会の活力として受け止め、共生の地平を切り拓こうとする「市民福祉教育」である。しかもそれは、一過性の静的な取り組みではなく、社会の内側から動かし続ける、不断に展開される実践的な運動として構想されなければならない。

目 次

Ⅰ

新美一志

福祉教育における「当事者性」と「相互主体性」に関する一考察

―松岡広路、阪野 貢、鯨岡 峻の言説をめぐって―

******************************************************************

はじめに

〇超少子高齢・人口減少・多死社会と評される現代社会は、少子高齢化の進展をはじめ、貧困や社会格差の拡大、SNSトラブルの多発、環境破壊や災害の激甚化、グローバル化の進行、ダイバーシティ(多様性)の推進などによる複雑・多様な社会福祉問題に直面している。このような状況において、個々人がそれらの問題に主体的・自律的に関与し、共生社会を築き上げていくための教育、すなわち「福祉教育」の役割は一層その重要性を増している。この文脈において、「当事者性」と「相互主体性」という2つの概念は、福祉教育の理念と実践を深く規定する核心的な要素として位置づけられる。当事者性は、ある問題に直面する個人の経験や視点を尊重し、その問題への意識的な関与を促すものである。相互主体性は、他者との関係性のなかで自己と社会を認識し、共に課題解決を図る姿勢を育む基盤となる。

〇本稿では、福祉教育におけるこれら2つの概念の重要性を踏まえ、「当事者性」を説く松岡広路、「当事者性」や「他者性」に言及する阪野貢、そして「関係発達論」を提唱する鯨岡峻の3氏の言説を検討する。すなわち、それぞれの概念に対する3氏の独自のアプローチを明らかにし、それを通して福祉教育における当事者性と相互主体性の多角的な理解を深め、今後の実践と研究に資する知見を得ることをめざす。

Ⅰ 福祉教育における「当事者性」の概念と意義

1) 当事者性の概念規定と歴史的背景

〇「当事者」という言葉は、一般的には、ある問題に直面している人々を指すものとして理解される。「当事者性」という言葉は、単に問題に直面しているという事実だけでなく、その問題への関わり方や意識のあり方を質的に表現する概念である。例えば、障がい者の問題について言えば、障害のある人やその家族は第一義的な当事者として認識される。しかし、障害の社会モデルの視点から見れば、障害は個人の特性に起因するものではなく、社会の構造や環境が作り出す問題であるため、社会全体がその問題の当事者であると捉えることができる 。

〇中西正司・上野千鶴子は、その著書『当事者主権』(岩波新書、2003年10月)において、当事者を「ニーズを自覚している人たち」と規定した。この規定は、本人のニーズを専門家などの他者が本人に代わって規定することを許さないという立場から、重要な意味を持つ。しかし、この規定には、社会的な問題を特定の人に固有の問題として囲い込む「当事者/非当事者」という二項対立を生む危険性や、自覚していない当事者の存在を軽視あるいは無視してしまう可能性が指摘されよう。

〇福祉教育における当事者性は、単に問題に直面している事実だけでなく、その問題に対する当事者意識を持ち、課題解決に向けて自覚的に行動していく過程として捉えられる。この認識は、社会的格差と不平等、社会的分断と排除などが拡大・深刻化する現代社会の危機的状況を背景とする。そのような状況下で、社会の矛盾を的確に把握し、変革への道筋をつけることができるのは、先ずは不利益を意識化している人たち、すなわち自分たちの生命や生活が脅かされている人たちである。そして、彼らの主張に耳を傾け、共感し、連帯・協働(共働)することは社会の正義であり責務であるという認識が、当事者性の重要性を一層高めることになる。

2) 松岡広路の当事者性論:相対的尺度としての理解

〇松岡広路は、当事者性を固定的な実体概念としてではなく、より動的かつ関係的な視点から捉える。松岡によれば、当事者性とは「個人や集団の当事者としての特性を示す実体概念というよりも、『当事者』またはその問題的事象と学習者との距離感を示す相対的な尺度」、「『当事者』またはその問題との心理的・物理的な関係の深まりを示す度合い」と規定される(松岡広路「福祉教育・ボランティア学習の新機軸―当事者性・エンパワメント―」『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報』Vol.11、万葉舎、2006年11月)。

〇松岡の研究テーマは、ジェンダー、子育て支援、インクルージョン、地域福祉、共生など多岐にわたり、松岡の当事者性論はこれらの広範な領域における関係性の深化を志向するものである。また、当事者性を相対的な尺度として捉える松岡の視点は、福祉教育において極めて重要な意味を持つ。この視点は、当事者性を固定的な属性としてではなく、学習者の問題、あるいは当事者との関係性の深まりとして認識することを促す。これは、学習者が非当事者から当事者へと一方向的に変化するのではなく、多様なレベルでの関与や理解の深化を許容する柔軟な枠組みを提供する。この相対的な理解は、学習者が自身の問題への関わり方を内省し、他者の経験を多角的に理解する余地を生み出すのである。

〇また、松岡の言説は、従来の当事者/非当事者という二項対立的な思考が持つ硬直性を緩和し、グラデーションのある関わり方を促進する効果が期待される。これにより、学習者が「自分は当事者ではないから」という理由で社会福祉問題から距離を置くことを防ぎ、誰もが何らかの形で問題に関わる可能性を提示する。こうした当事者性の相対的理解は、学習者の心理的・物理的距離感の意識化を促し、多様な関わり方の模索と受容へと繋がる。そして、結果として社会福祉問題への関与・参加の障壁の低減に貢献する。すなわち、インクルーシブな社会を形成するうえで、個々の住民・市民が自身の立ち位置を自覚しつつ、他者の当事者性を尊重し、共に行動するための基盤となる。そして、福祉教育において、学習者が当事者の経験を追体験するだけでなく、自身の生活のなかでの当事者性を発見するきっかけを提供し、エンパワメントへと繋がる可能性を秘めているのである。

3) 阪野貢の当事者性・他者性論:二項対立を超えて

〇阪野貢は、福祉教育における「共感」と「当事者性」、そして「他者性」という3つの概念に留意し、その相互関係を考察する。そのなかで阪野は、福祉教育における情動的な共感の強要に警鐘を鳴らす。すなわち、アメリカのポール・ブルーム(Paul Bloom)の言説から「共感には善玉と悪玉がある」「共感は道徳的指針としては不適切である」ことを指摘し、情動的共感が時に限定的・排他的なものとなり、他者の固有性を無視した一方的な思いやりにつながる危険性があることを強調する(<雑感>(185)阪野貢/「共感」再考:共感のメリットとデメリット ―山竹伸二著『共感の正体』のワンポイントメモ―/2023年8月23日/本文 )。

〇また、阪野は、当事者/非当事者という二項対立的な思考が議論を硬直化させ、思考停止を生む危険性があると批判する 。そのうえで、当事者が抱える問題は当事者だけで引き受けるべき問題ではなく、現代社会の問題であり、社会全体で引き受けるべきものであるとし、「すべての人が当事者」であるという視点の重要性を強調する。そして、例えば学校福祉教育における障がい者などとの訪問・交流活動の場においては、子どもも障がい者も、教師も施設職員も、それぞれの立場として当事者であり当事者性を持つと同時に、互いに異なる視点・視座を持つ他者であるとする。そして、この訪問・交流の場で問われるのは、子どもと障がい者の「知識と経験」、教師と施設職員の「専門性と経験」の「相互補完性」であると強調する。ここでいう「経験」は、「体験」が行為そのものを指すのに対し、それを通して得られた気づきや学び、知識や技能・技術などの総体を指す(<雑感>(223)阪野貢/再掲/福祉教育における「共感」と「当事者性」 ―ワンポイントメモ―/2025年2月10日/本文)。

〇こうして、阪野の、すべての人が当事者であるという主張は、当事者性の概念を個別の問題から社会全体の問題へと拡張するものである。これは、社会福祉問題が一部の「困っている人」の問題ではなく、社会構造全体の問題であるという社会モデルの視点を強く反映している。とともに、他者性の認識を強調することで、画一的な共感の押し付けを避け、異なる視点を持つ他者との対等な関係性のなかで相互理解を深めることの重要性を示唆している。阪野の議論は、当事者性を問題への関与の度合いとして相対化する松岡の視点をさらに発展させ、社会全体を当事者として捉えることによって、福祉教育の対象と責任範囲を広げるものである(「包括的福祉教育」とでも言えようか)。また、情動的共感の限界を指摘し、他者性を尊重する姿勢は、相互主体性の基盤となる「対等な関係性」の構築に不可欠なものである、と言えよう。

〇別言すれば、阪野の言説では、当事者/非当事者という二項対立の批判から、すべての人が当事者であるという認識の深化、そして他者性の尊重と相互補完性の重視へと繋がることで、より包括的で対等な福祉教育実践の実現が期待される。この思想は、福祉教育が単に弱者支援の知識を教えるだけでなく、社会全体の問題として福祉を捉え、多様な人々がそれぞれの立場から社会変革の主体となることを促す、より主体的・自律的で包括的な福祉教育へと進化すべきであるという強いメッセージを含んでいる。阪野が基本的・継続的に追究する「まちづくりと市民福祉教育」のねらいや意義はここにある。また阪野は、特に「対話」や「共働」、「リフレクション」などを通じて知識や技能・技術を習得・共有することの重要性を強調しており、これは相互主体性の実践的側面を明示するものでもある。

〇以上を要するに、松岡と阪野の当事者性論を対比すると、こうである。松岡は学習者の視点から見た当事者との距離感という相対性に焦点を当てる。阪野は社会全体が当事者であるという視点と他者性の重要性を強調する。両者の言説は一見異なるが、共通して当事者/非当事者という固定的な二項対立を乗り越えようとする志向がみられる。松岡は学習者の内的な関係性の深化を、阪野は社会的な関係性における相互補完性を重視しており、これは当事者性理解の多層性を示唆する。そして、このような異なる視点・視座の提示は、概念の多義性を認識させるとともに、福祉教育実践における多様なアプローチの可能性を示唆するものでもある。この対比は、福祉教育が単に、当事者が抱える日常的な生活問題や苦悩などを理解するに留まらず、学習者自身の立ち位置を問い直し、社会全体で問題解決にコミットする当事者意識を育むための多様な道筋があることを示している。また、情動的共感に依存しない、より客観的で相互関係性に基づいた当事者性へのアプローチの必要性を浮き彫りにしている、といえよう。

Ⅱ 福祉教育における「相互主体性」の概念と意義

1) 相互主体性の概念規定と関係性への視点

〇「相互主体性」は、複数の主体(人間)が互いを単なる対象(客体)としてではなく、主体性を持ったそれぞれの存在として認識し、互いに影響し合うなかで形成される関係性や、その関係性のなかでの自己認識のあり方を指す概念である 。福祉教育において相互主体性の議論が重視されるべき根拠は、次のようなところにある。①福祉教育は、障害の有無や背景に関わらず、すべての人が地域社会の一員として尊重され、多様なつながりを再生・創造する共生社会の実現をめざす。②福祉教育は、地域住民が社会福祉問題を「自分ごと」として捉え、その課題解決に主体的・自律的に取り組むことを促す。③福祉教育では、すべての地域住民がその年齢や立場を超えて相互に学び合う関係性が重視され、多様な主体が関わるなかで新たな価値が創出され、地域社会の変革(「まちづくり」)へとつながる実践が意図される、などがそれである。すなわち、福祉教育における相互主体性の追求は、従来の、主体が客体に一方的に働きかける対立的なモデルから脱却し、主体と主体の関係性が重視される、すなわち誰もが主体性を持ち、互いを尊重し、共に学び、共に生きる社会を築いていくための重要なアプローチである。

2) 鯨岡峻の関係発達論と相互主体性:人間理解の深化

〇鯨岡峻は、従来の発達観である個体能力主義に対し、「育てる者―育てられる者」の相互的なやり取りのなかで両者が生涯に亘り変容していく過程として人の育ちを捉える「関係発達論」を提唱する。そこでの重要な概念のひとつが「相互主体性」(intersubjectivity)である。鯨岡にあっては、相互主体性は、多面多肢的な概念であるが、「間主観性」「共同主観性」「相互主体性」の3つの意味がある。「間主観性」(間主観性の意味でのintersubjectivity)とは、「私」と「あなた」のそれぞれ独立した主観が、互いに異なることを認めつつ、両者の主観(「私」は「あなた」の主観、「あなた」は「私」の主観)が部分的に共有され理解される状態をいう。すなわち、「私」と「あなた」の「共感」の基盤となるものである。「共同主観性」(共同主観性の意味でのintersubjectivity)とは、「私」と「あなた」がある目標や体験を共有するなかで、あたかもひとつの主体であるかのように振る舞い協働することをいう。すなわち、「私」と「あなた」の共通の目標設定や価値観の共有、さらには集団としての合意形成に繋がるものである。「相互主体性」(相互主体性の意味でのintersubjectivity)とは、「私」と「あなた」が主体としての存在そのものを深く認め合い、影響し合い、共に変容していく、より能動的で発展的な関係性をいう。すなわち、その過程を通して、「私」と「あなた」が共に新たな主体性を形成し、「私は私」という閉塞的な主体から「私は私たち」という開放的な関係性へと開かれることになる。要するに、間主観性は最も根源的な心の通い合い(共感)を、共同主観性は共通理解と協働の基盤を、そして相互主体性は自己と他者の境界を超えた関係性のなかでの変容と成長を示唆するのである(鯨岡峻『ひとがひとをわかるということ―間主観性と相互主体性―』ミネルヴァ書房、2006年7月)。

〇鯨岡が相互主体性に与える3つの意味は、単なる共感や理解を超えた、より動的で生成的・共働的な人間関係のあり方を示している。特に、相互主体性が「私は私」から「私は私たち」への変容を促すという点は、福祉教育がめざす共生の深い意味合いを提示する。これは、個人の自立だけでなく、他者との関係性のなかで自己を再構築し、共に生きる力を育むという福祉教育の目標に直接的に貢献するものである。鯨岡の理論は、発達を固定的な能力獲得ではなく、関係性のなかでの絶え間ない変容と捉える。この視点は、福祉教育において、子どもや障がい者などを「未完成な」あるいは「不完全な」存在と見なすのではなく、共に学び、共に成長する「相互理解」と「相互変容」のプロセスとして捉えることを促す。これは、阪野が説く相互補完性に通底するものである。

Ⅲ 松岡・阪野・鯨岡の言説にみる当事者性と相互主体性の統合的考察

1) 各言説の共通点と相違点:概念の多層的理解

〇松岡・阪野・鯨岡の各言説を統合的に考察すると、福祉教育における当事者性と相互主体性に関する多層的な理解が浮かび上がる。

〇共通点としてまず、3氏ともに、当事者/非当事者といった固定的な二項対立的な思考や、一方的な支援関係からの脱却をめざしている点が挙げられる。松岡は当事者性を相対的尺度として捉え、阪野はすべての人が当事者であるという視点と他者性の尊重を強調し、鯨岡は「私は私」という閉塞的な主体観から「私は私たち」への主体変容を説くことで、いずれも従来の枠組みを超えようとしている。次に、福祉教育に関連づけて言えば、個人の内面だけでなく、他者との関係性のなかで主体性や人間理解が深まることを重視している点も共通する。松岡の「距離感の深まり」、阪野の「相互補完性」、鯨岡の「関係発達論」は、いずれも関係性が教育的営みの核心にあることを示唆する。さらに、3氏の議論は、単なる概念論に留まらず、実際の福祉教育やフィールドワーク実践からの示唆や、実践への応用可能性を意識している点も共通している、といえよう。

〇相違点としては、当事者性の捉え方に違いが見られる。松岡が学習者と当事者との心理的・物理的距離感に焦点を当てるのに対し、阪野は社会全体が当事者であるという視点から、より広範な社会的責任と他者性の認識を強調する。鯨岡は関係発達論という発達心理学的な視点から、人間関係における深い心の交流と相互変容のプロセスを多層的に分析する。一方、阪野は、福祉教育実践論のなかで、対話や共働を通じた相互補完性やエンパワメントの実現を相互主体性の実践的側面として位置づける。松岡の言説は、共生やインクルージョンについての論究から、相互主体的な関係性の構築を前提としていると解釈される。

〇3氏の議論を重ね合わせると、当事者性は個人の内面的な意識や関与の度合いを指し、それが相互主体性という他者との関係性のなかで深化し、変容していく動的なプロセスとして捉えられる。つまり、当事者意識が芽生えることで他者との関わりが始まり、その相互作用を通じてより深い相互主体的な関係が築かれ、それがさらに個人の当事者性を再構築するという循環的な関係が見出される。松岡の相対的な当事者性、阪野のすべての人が当事者であるという視点と他者性、そして鯨岡の「私は私たち」への変容は、それぞれ異なる角度からこの動態的な関係性を捉えるものである。松岡は「入り口」としての当事者性の相対的な深まりを、阪野は「広がり」としての社会全体への当事者性の拡張と他者との対等な関係性を、鯨岡は「深化」としての相互変容のプロセスを描いている、と言えようか。

〇以上のように、松岡の当事者性の意識化から、阪野の他者性(他者との関係性における自己と他者の認識)、そして鯨岡の相互主体性(相互作用を通じた主体変容)へと繋がることで、より包括的な当事者意識の醸成と共生社会の実現が期待される。それはすなわち、「当事者性」と「他者性」と「相互主体性」の各概念は、それぞれが独立して存在するのではなく、互いに影響し合い、補完し合う関係にあるといえる。そして、こうした統合的な理解は、現代の社会福祉問題が複雑化・多様化さらには多層化するなかで、福祉教育は個人の単なる意識変革に留まるものではない。個人の内面的な変容(当事者性の深化)と他者との関係性における質的向上(相互主体性の構築)、そして社会構造への働きかけ(社会変革の促進)を同時にめざすべきである、という複合的な目標を明確にするものである。従ってそれは、単一ではなく、多角的な理論的・実践的アプローチが求められることになる。

2) 福祉教育実践への示唆と今後の研究課題

〇松岡・阪野・鯨岡の各言説を統合的に考察することで、福祉教育の実践と今後の研究における重要な方向性が導き出される。

〇まず、福祉教育実践への示唆として、当事者性の多層的理解の促進が挙げられる。学習者が自身の生活のなかで当事者性を発見し、他者の当事者性を相対的に理解する機会を提供することが重要となる。単なる社会的弱者としての当事者理解に留まらず、すべての人が当事者であるという視点から、社会全体の問題として社会福祉問題を捉える教育が必要とされる。

〇次に、情動的共感から理性的な他者理解への移行が求められる。安易な情動的共感を強要するのではなく、他者の他者性を尊重し、異なる視点や経験を理性的に理解し、相互補完性を図る教育実践が重要となる(ここで、イギリスのアルフレッド・マーシャル(Alfread Marshaii)が提唱した「冷たい頭と熱い心」(cool head and warm heart )という言葉を思い起こしたい)。さらに、鯨岡が提唱する相互主体性の概念に基づき、相互変容を促す関係性の構築を重視した教育プログラムの開発が不可欠となる。子どもや教師、障がい者や高齢者、保護者や地域住民などが「育てる者―育てられる者」として相互に変容し、共に成長する関係性を重視する視点を取り入れることで、より深遠な学びが期待される 。

〇さらに、阪野が強調する対話、共働、リフレクションなどを教育プロセスに積極的に取り入れ、それを通じた主体形成を促進することが重要となる。当事者や多様なステークホルダーが共に知識や技能・技術を獲得・共有し、それを利活用する場を創出することは、地域福祉における住民主体とその育成の推進にも繋がる 。

〇これらの点は、現代の福祉教育が単に知識の伝達や技能・技術の取得に留まらず、学習者の内面的な変容、他者との関係性の質的向上、そして社会全体のシステム変革を同時にめざすという、より包括的な役割を担っていることを示している。松岡・阪野・鯨岡の言説は、この複雑な役割を果たすための多面的な視点を提供している、といえよう。

〇今後の研究課題としてはまず、当事者性と相互主体性の動態的関係性の実証的研究が挙げられる。松岡・阪野・鯨岡の言説が示唆する当事者性と相互主体性の循環的・動態的関係性を、実際の福祉教育実践においてどのように測定し、実証していくかという課題である。特に、例えば外国籍の子どもや地域住民との多文化共生や、多様なニーズを持つ子どもたちとの交流活動における当事者性と相互主体性の関係を深掘りする研究が期待される。

〇次に、阪野が規定する「経験」(体験を通して得られた気づきや学び)の質をどのように評価し、それが当事者性や相互主体性の深化にどのように寄与するのかを、人々が語る物語(ナラティブ)の分析や質的調査などを通じて明らかにする必要がある 。

〇さらに、AIやオンラインコミュニケーションが普及するなかで、当事者性や相互主体性の概念がどのように変化し得るのか、新たなテクノロジーが福祉教育における関係性構築に与える影響等についての考察も必要となる。

〇またさらに、これはすでに自明のことであるが、地域福祉やまちづくりにおける住民主体を掲げながらも、地域住民の多くが無関心であったり、差別や偏見を抱く現実に対して、当事者性と相互主体性の視点からどのようにアプローチし、より多くの人々を福祉教育(阪野が言う「まちづくりと市民福祉教育」)に巻き込むことができるのか、実践的な研究が求められる。

〇以上の諸点は、福祉教育実践・研究を 単なる机上の空論ではなく、複雑化・多様化さらには多層化する現代社会において、福祉課題の解決に貢献し、未来の福祉教育の方向性を指し示すものとなろう。特に、情動的共感に依存しない理性的な他者理解、相互変容を促す関係性の構築、そして対話と共働を通じた主体形成を重視した福祉教育実践を展開していく必要がある。そして、「当事者性」と「相互主体性」という概念は、個人のエンパワメントから社会全体の共生文化の醸成に至るまで、幅広い実践領域において不可欠な要素である。この点を改めて強調しておきたい。

Ⅱ

新美一志

福祉教育の理論と実践と研究に関する一考察

―大橋謙策と阪野 貢、原田正樹の言説をめぐって(素描)―

******************************************************************