新訂「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けて

―その哲学的思考に関する研究メモ―

阪野 貢/市民福祉教育研究所

はじめに―哲学のある教育実践―

01 「ふくし」の哲学

02 「正義感覚」の育成

03 「人間的連帯」の言説

04 「自己決定」の実相

05 「世間」からの解放

06 「しょうがい」と疑似体験の陥穽

07 「生」の倫理

08 「しんがり」の姿勢

09 「助けて」の表明

10 「愛郷心」の相克

11 「差別」の本質

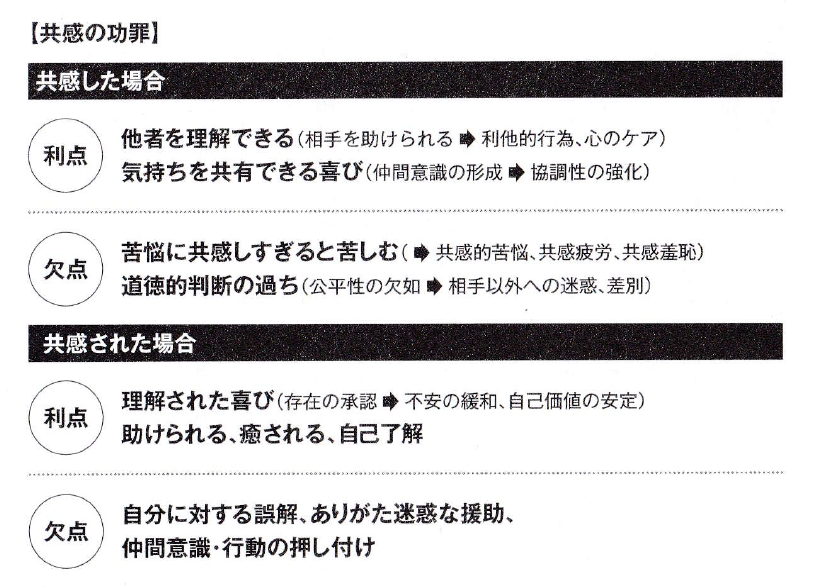

12 「共感」の功罪

13 「利他」の学問

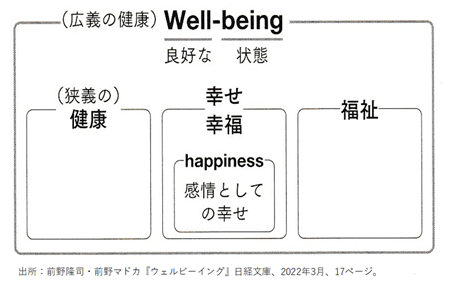

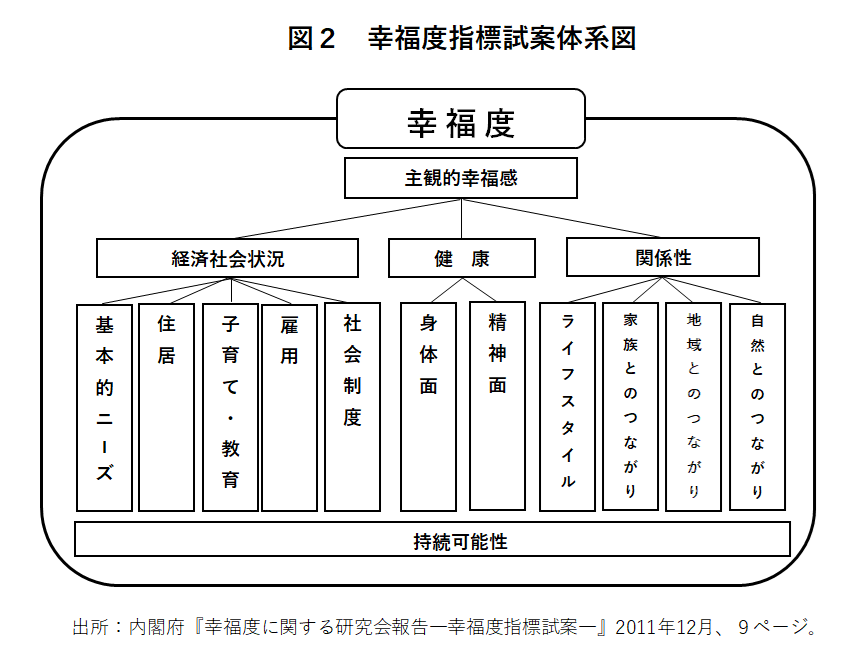

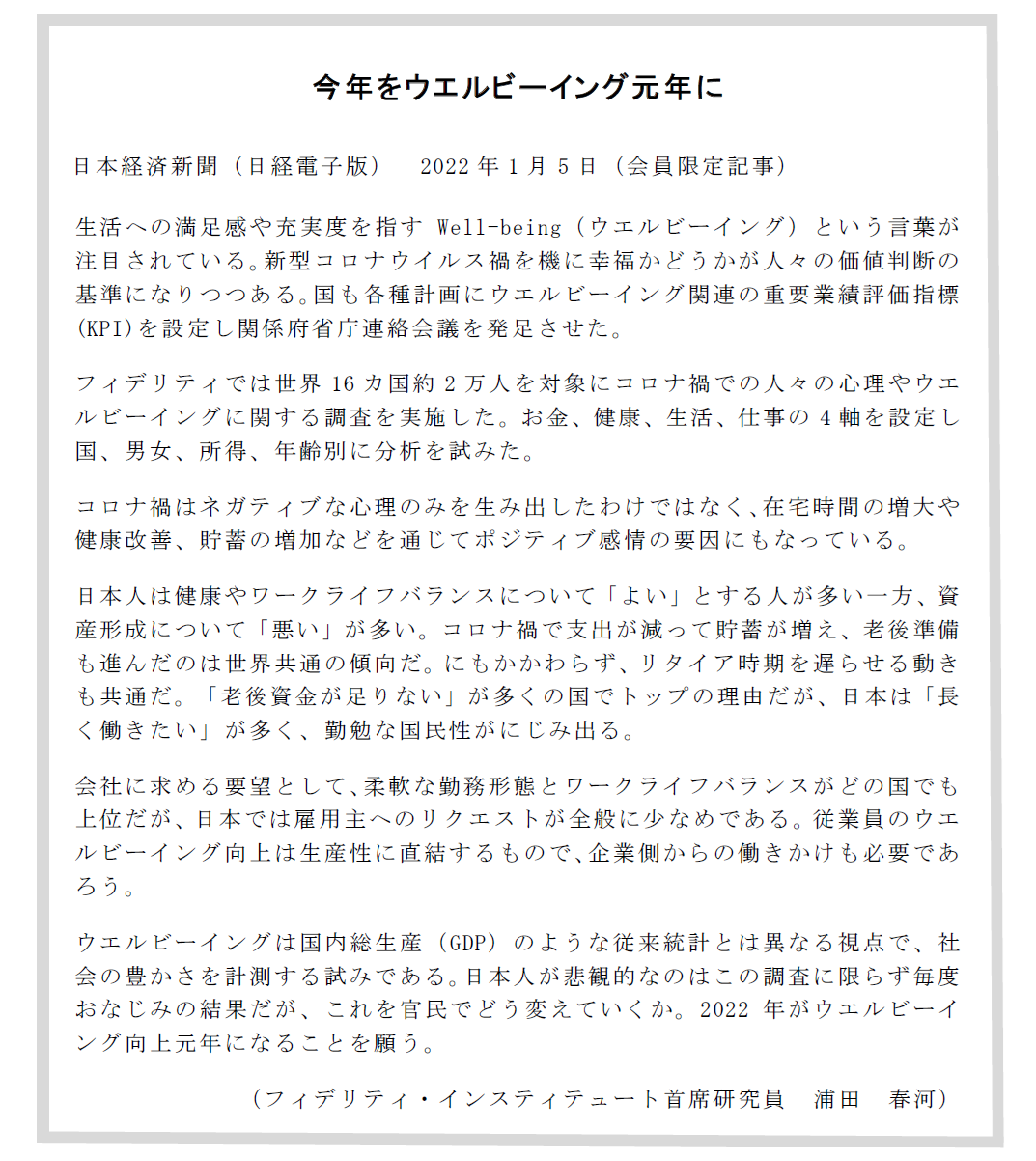

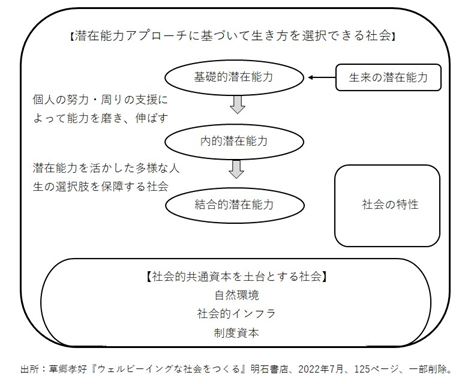

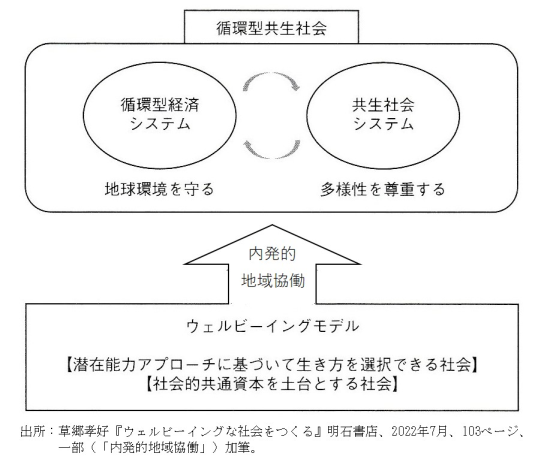

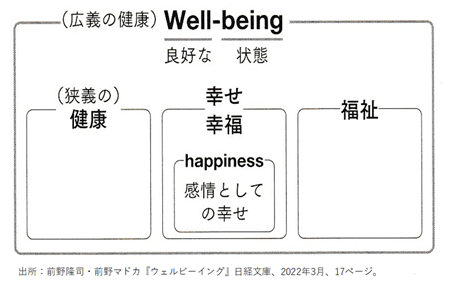

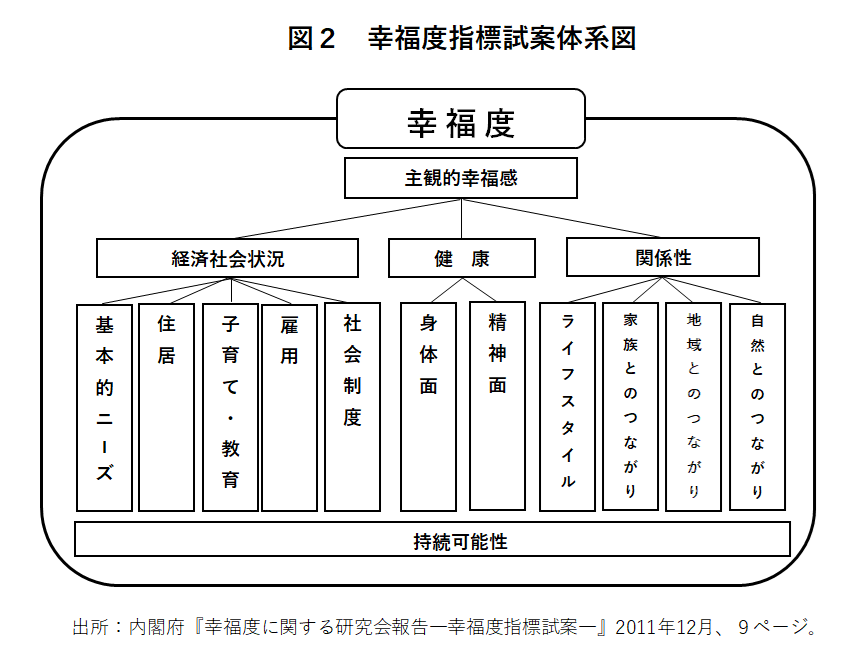

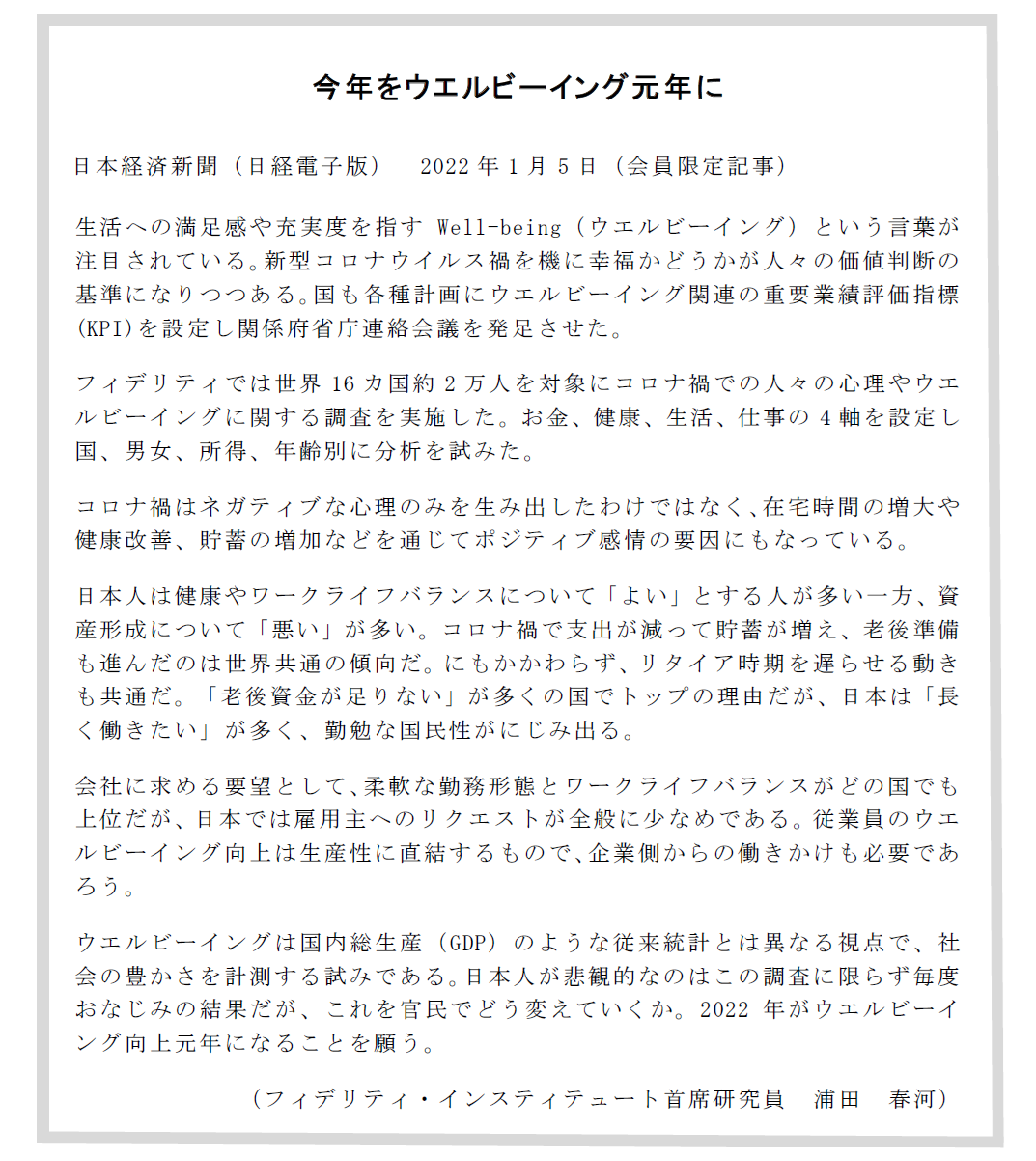

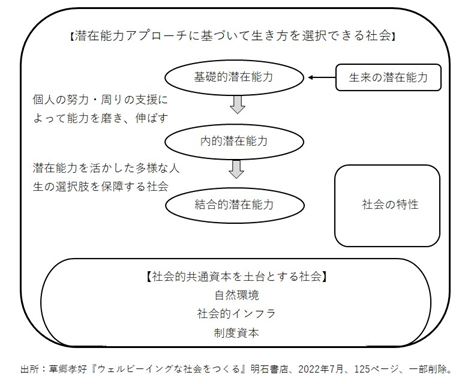

14 “Well-being” の視点

15 「自前」の思想

16 「生きづらさ」の正体

17 「相互支援」の人間学

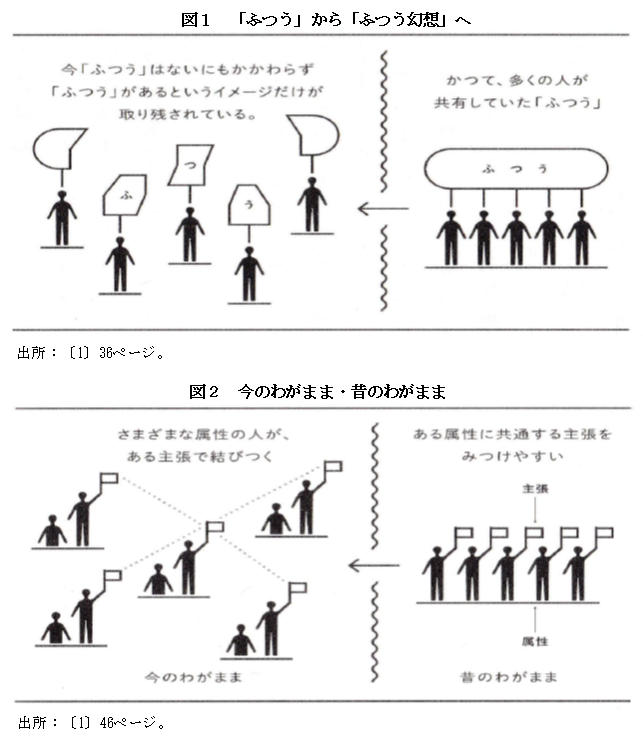

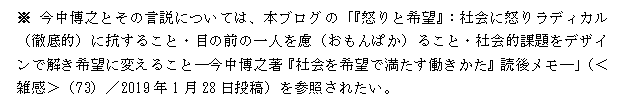

18 「ふつう」の功罪

19 「批判的教育」の使命

20 「対話」の技術

21 「 弱さ」のデザイン

22 「 共同体」の教育的営為

23 「贈与」の意義

24 「共事者」の実践的態度

25 「思いやり」の暴力

26 「哲学対話」の方法

27 「地域共生社会」の模索

28 「まちづくりの哲学」の構築

むすびにかえて―支配に抗する思想―

はじめに―哲学のある教育実践―

<文献>

(1)高久清吉『哲学のある教育実践―「総合的な学習」は大丈夫か―』教育出版、2000年4月、以下[1]。

〇2019年11月、日本福祉教育・ボランティア学習学会第25回北海道大会が北星学園大学(札幌市)で開催された。大会テーマは、「未来へつなぐ、みんなでつなぐ。~多文化共生社会を育む福祉教育とボランティア学習~」であった。圧巻で感動的だったのは、本田優子による「アイヌ文化からみる多文化共生社会の創造」と題する「基調講演」であった。アイヌ語に「ヤイコシラㇺスイェ」という言葉がある。「ヤイ」は「自分」、「コ」は「に対して」、「シ」は「自分」、「ラㇺ」は「心」、「スイェ」は「を揺らす」、「ヤイコシラㇺスイェ」で「自分に対して自分の心を揺らす」となる。それは日本語の「考える」という意味である。「考える」とは「心を揺らす」こと、筆者にとって目から鱗(うろこ)が落ちる一言であった。

〇「自由研究発表」や「課題別研究」報告などでは、ひとえに筆者の浅学菲才によるものであるが、「心を揺らす」報告はさほど多くはなかった。新味のない(使い古された)テーマについて、場所や組織、人を替えただけの、あるいは横文字や権威づけられた(古めかしい)過去の言説を多用した議論では、福祉教育実践や研究の推進は望むべくもない。歴史的・社会的・文化的実践であるはずの福祉教育実践をめぐって、その現場から乖離(かいり)した抽象的な言葉・概念や思考をこねくり回すのも、然りである。そこからは、原理や理論のない、視野が狭く定型化され、矮小化された実践が生み出されるだけである。そうした福祉教育実践さえも、厳しい時代状況に押しつぶされようとしている(されている)。意図的にか無意識的にか、それを理解・認識しない実践者(あるいは実務家)や研究者がいる。また、そうした状況に抗することなく早々に諦め、受け入れ、慰め合っている人たちもいる。そこからは、福祉教育実践や研究の「展望」や「未来」は見出せない。

〇そこで、いま求められるのは、歴史的視点や哲学的思考を重視しながら、福祉教育とは「そもそも何か」、それは「いかにあるべきか」「いかに取り組むべきか」を、危機的な現場や生々しい実践とのかかわりのなかで本質的・根源的に問い直すことである。「理論と実践」の関係性について探究することなく、単なる「実践(事例)」研究にとどまりがちな福祉教育研究の現状も気にかかる。

〇そんな思いのなかで、高久清吉の[1]で、筆者なりに再確認・再認識しておきたい論点と言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「哲学のある教育実践」という言葉

「哲学のある教育実践」という言葉に接した時、ある人は、教育についての確固とした信念や信条をもった教師による実践とか、教育の理念や理想に基づく明確な思想に貫かれた実践を思い浮かべるかも知れない。また、人によっては、考え方や判断の筋道がすっきりとした実践、教師の体系的な見方や考え方が際立っているような実践をイメージするかも知れない。いずれにしても、「哲学のある教育実践」が意味するものは、だれにも共通一様に理解されるというのはあり得ないようである。(108~109ページ)

「哲学」の意味

「哲学」の意味は、通常、大きく次のような二つに分けられる。一つは、「哲学すること」(Philosophieren)、もう一つは、「哲学」(Philosophie)である。

「哲学すること」とは筋道の通った知的活動そのもの、この活動の「過程」にこそ哲学の本質があると見る立場である。それに対し、「哲学」とは知的活動の「結果」または「所産」として導き出された内容の体系、それが本来の哲学であるとする立場である。この二つの意味は、よく「過程としての哲学」と「結果としての哲学」という言葉で表現されている。この二つを切り離して別々のものと見なすことはできないが、「哲学」の意味を、一応、この二つに分けるのは妥当である。(109~110ページ)

「哲学のある教育実践」の意味

「哲学」の意味を二つに分けるとすると、これに対応して、「哲学のある教育実践」の意味も二つに分けられる。「哲学のある教育実践」の「哲学」を「過程としての哲学」と理解すれば、「哲学のある教育実践」とは、哲学的な見方や考え方が大きく作用する教育の実践、言い換えれば、教育実践上のさまざまな問題や事柄が哲学的な見方や考え方に基づいて吟味され、判断され、構想される実践ということになる。これに対し、「哲学」を「結果としての哲学」と理解すれば、「哲学のある教育実践」とは、哲学的な思考から生まれた内容、つまり、教育に関する明確な「思想」に基づく実践ということになる。

「哲学のある教育実践」のこのような二つの意味は、実は、一方がなければ、他方も成り立たないという表裏の関係にある。哲学的な考え方によって明確な思想が導き出されるし、明確な思想が前提となって、実践上のさまざまな問題や事柄についての哲学的な考え方も行われることになるわけである。(110ページ)

〇以上を簡潔に言えば、高久にあっては、「哲学」とは「いわゆる学問領域としての哲学やその学説内容ではない。いつでも、全体的・根本的なものを踏まえながら、実践や実際上の個々の問題を筋道立てて主体的・構造的にとらえていこうとする思考の働きそのもの」(まえがき、ⅵページ)をいう。そして、「哲学のある教育実践」は、「教育の理論または哲学と結び付き、これによって支えられ、方向づけられた教育実践」(97ページ)と定義づけられる。

〇そのうえで高久は、教育現場と教師について、次のように指摘する。「哲学をもたないで教育の実際の仕事に従事している教師たちに共通して認められる欠点は、本質と現象、全体と部分、本と末、重と軽との間の区別がはっきりせず、これらを簡単に混同してしまうことである」。「さまざまな問題や事柄への対応に追いまくられる教育現場において、教師のものの見方や考え方は強力に狭められてしまい、現象に振り回される本末軽重の見分けもできなくなってしまう」(112ページ)。そこで、現場教師に求められるのは、「教育の理論または哲学と、教育実践との生きた結び付きを求める問題意識」である(97ページ)。「教育現場にとって何よりも必要なのは、『普遍的理念』、つまり、教育の本質的・原理的なものをしっかりと踏まえ、これに基づく哲学的な考え方を展開していくことである」(112ページ)。

〇こうした指摘は、学校現場を含めた地域・社会における福祉教育(「市民福祉教育」)にも通底する。福祉教育学界(学会)が探究すべきものは、福祉教育の場当たり的な、対処療法的な方法・技術ではない。哲学的思考によって生み出される「福祉教育思想」(「福祉教育哲学」)と、それに貫(つらぬ)かれた福祉教育の「理論と実践」である。その際の哲学的思考は言うまでもなく、自律的で理性的、批判的な思考であり、その論理化と体系化が「哲学する」ということでもある。

〇今日、行政主体のまちづくりや福祉の公的責任の縮減、教育の国家統制の強化などが進むなかで、市民の要求や構想に基づく「まちづくり改革」や高齢者や障がい者などの真のニーズに基づく「福祉改革」、子ども・青年から出発する下からの「教育改革」が強く求められている。そこで何にもまして必要なのは、それらに関する思想と哲学である。筆者は、「まちづくりと市民福祉教育」について思考する際、歴史的視点とともに哲学的思考が必要かつ重要であることを指摘してきた。その際とりあえず、大雑把であるが、「思想」を物事についてのまとまった思考、「哲学」を物事の根源のあり方についての探究、そして「倫理」を社会において人が守るべき物事の規範、と考えてきた。本稿は、その点に多少なりとも留意しながら草してきた拙稿(論点や言説についてのメモ)の一部を集成したものである。

【初出】

<雑感>(98)阪野 貢/歴史的視点や哲学的思考を欠いた福祉教育:「福祉教育哲学」の必要性を問う―高久清吉著『哲学のある教育実践』再読メモ―/2019年12月12日/本文

01 「ふくし」の哲学

<文献>

(1)三谷尚澄『哲学しててもいいですか? ―文系学部不要論へのささやかな反論―』ナカニシヤ出版、2017年3月、以下[1]。

(2)広井良典『福祉の哲学とは何か―ポスト成長時代の幸福・価値・社会構想―』ミネルヴァ書房、2017年3月、以下[2]。

(3)糸賀一雄『福祉の思想』日本放送出版協会、1968年2月、以下[3]。

(4)阿部志郎『福祉の哲学』誠信書房、1997年4月、以下[4]。

(5)伊藤隆二『この子らは世の光なり』樹心社、1988年9月、以下[5]。

(6)仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉―<贈与のパラドックス>の知識社会学―』名古屋大学出版会、2011年2月、以下[6]。

(7)大橋謙策『社会福祉入門』放送大学教育振興会、2008年3月、以下[7]。

〇文部科学省によって、「大学改革」という名のもとで、教員養成系・人文社会科学系「学問」の「不要論」が謳(うた)われている。また、「学問」ではなく、「実践力」の養成に特化した職業訓練機関(「専門職大学」)や資格取得機関への転換が図られている。それは、「社会」的要請によるものであるというが、その際の「社会」は(政治に大きな影響力を持つ)「財界」のことを意味する。ちなみに、2023年度開学予定を含む専門職大学・短期大学は22校(大学19校、短期大学3校)、専門職学科は1学科を数えている。

〇こうした潮流に対して、[1]で三谷尚澄はいう。「頼るもののない時代のただなかに、拠って立つべき足場をもたないままに放り出された人間は、どうやって日々をしのいでいけばよいのだろう。(中略)そんなときだからこそ、それほど立派でも力強くもない人間にも届くことのできる倫理の言葉を探しておく必要があるのではないか。そして、その点において、(中略)哲学と呼ばれてきた知的営みがきわめて大きな知的貢献を行なうことができるのではないか」(81~82ページ)。「論理的・批判的に思考する」能力と「箱の外に出て思考する」能力の育成(120、151ページ)、「市民的器量(civic virtue)」すなわち「哲学の器量を備えた市民」の育成(105、195ページ)などを目的とする教育がこの国の大学から姿を消すことがあってはならない、と。「まちづくりと市民福祉教育」のあり方を問う際の根源的な問題のひとつでもある。強く認識したい。なお、「箱の外に出て思考する」能力とは、「異質なもの」や「自分とは違った考え方や意見」に対する「感受性」や「耐性」、さまざまな状況に柔軟に対応するために必要とされる「器量」をいう(151ページ)。

〇政治と社会の右傾化、福祉の私事化と教育の国家統制が進んでいる。こうした現在の社会情勢のなかで、「いつか来た道」論が唱導される。しかし、その「危機」は、「時代の繰り返し」であり、歴史の繰り返しではない(吉田久一『日本社会事業思想小史―社会事業の成立と挫折―』勁草書房、2015年10月、はしがき、ⅴページ)。新しい歴史をつくるのは、草の根の民主主義であり、歴史的で社会的な内容を失うことのない「市民」による組織的・体系的な実践(援助・支援、活動)や運動である。

〇[2]の広井良典にあっては、「ポスト成長時代」の日本社会は、(1)政府の借金の際限なき累積と将来世代へのツケ回し、(2)人々の「社会的孤立」の高さ(「無言社会」)、の “危機” 状況にある。と同時に、「新たなつながり」やネットワーク化を志向する動き(「関係性の進化」「関係性の組み換え」)がみられる。このような状況においてこそ、「人々の行動や判断の導きの糸となるような、新たな価値原理や社会構想が求められている」。いま、「福祉の哲学とは何か」が問われるところである(まえがき、ⅱ~ⅲページ)。

〇なお、[2]では、「福祉」を積極的ないしポジティブな営みとしてとらえ、「幸福」や「公共性」「宗教」「コミュニティ」「生命」などとのかかわりについて多面的・多角的な思考を展開している。それは、これまでの「福祉思想」や「福祉思想研究」とは異なる「新たな視点」からのアプローチであり、「独自の考察と構想」を提起するものでもある。

〇ところで、「福祉の思想や哲学」といえば筆者はまず、「この子らを世の光に」「発達保障」の糸賀一雄と、「ボランティアの互酬性」「コミュニティ重視志向の地域福祉」の阿部志郎を思い出す。糸賀は、「福祉の実現は、その根底に、福祉の思想をもっている。実現の過程でその思想は常に吟味(ぎんみ)される。(中略)福祉の思想は行動的な実践のなかで、常に吟味され、育つのである」([3]64ページ)という。阿部は、「福祉の哲学は、机上の理屈や観念ではなく、ニードに直面する人の苦しみを共有し、悩みを分ちあいながら、その人びとのもつ「呻き」(うめき)への応答として深い思索を生みだす努力であるところに特徴がある」([4]9ページ)と主張する。二人はともに「実践的思想家」であり、それは、先駆的な現場実践(キリスト教福祉実践)を通して形成された幅の広い、奥行きの深い「福祉の思想」であり「福祉の哲学」である。なお、周知のように、「世の光」とは新約聖書(「マタイによる福音書」)の「山上の垂訓(説教)」のひとつである(「あなたがたは世の光である」)。「互酬」とは「贈与と返礼」の社会的相互行為を意味する。

〇ここでは、糸賀の「この子らを世の光に」と阿部の「ボランティアの互酬性」について、その論点と言説を改めて[3]と[4]から確認することにする(抜き書きと要約)。

糸賀一雄:「この子らを世の光に」([3])

(精神薄弱児の教育は)彼らについて何を知っているか、彼らにたいして、また、彼らのために何をしてやったかということが問われるのでなく、彼らとともにどういう生きかたをしたかが問われてくるような世界である。(51ページ)

この子らはどんなに重い障害をもっていても、だれととりかえることもできない個性的な自己実現をしているものなのである。人間とうまれて、その人なりの人間となっていくのである。その自己実現こそが創造であり、生産である。私たちのねがいは、重症な障害をもったこの子たちも、立派な生産者であるということを、認めあえる社会をつくろうということである。「この子らに世の光を」あててやろうというあわれみの政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよみがきをかけて輝かそうというのである。「この子らを世の光に」である。この子らが、うまれながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障せねばならぬということなのである。障害をもった子どもたちは、その障害と戦い、障害を克服していく努力のなかに、その人格がゆたかに伸びていく。3才の精神発達でとまっているように見えるひとも、その3才という発達段階の中味が無限に豊かに充実していく生きかたがあると思う。生涯かかっても、その3才を充実させていく値打ちがじゅうぶんにあると思う。(177ページ)

この子たちは、自己実現という生産活動ばかりではなく、もうひとつ別な新しい生産活動をしている。心身障害をもつすべてのひとたちの生産的生活がそこにあるというそのことによって、社会が開眼され、思想の変革までが生産されようとしているということである。ひとがひとを理解するということの深い意味を探究し、その価値にめざめ、理解を中核とした社会形成の理念をめざすならば、それはどんなにありがたいことであろうか。(178ページ)

阿部志郎:「ボランティアの互酬性」([4])

哲学という言葉は、「知恵の探求」という意味である。哲学は、答えそのものによってよりも、むしろ問いによって性格づけられる。哲学は学問の一分野であるが、「学問」が「問いを学ぶ」「問われて学ぶ」という字で構成されているのは興味深い。(9ページ)

福祉の哲学とは、福祉とはなにか、福祉はなにを目的とするか、さらに人間の生きる意味はなにか、その生の営みにとって福祉の果たすべき役割はなにかを、根源的かつ総体的に理解することであるが、それには、福祉が投げかける問いを学び、考えることである。それはニードの発する問いかけに耳を傾けることからはじまる。(9ページ)

互酬は、親族・地域共同体を維持するための不可欠な行為で、今でもアジアの共同体は互酬で成り立っている。戦後の日本社会では、共同体は封建遺制として否定され崩壊の途をたどったのに、目標とするコミュニティは未だつくられていない。でも、互酬は生き続ける。香典、

香典返し、結婚祝い金、引き出物、中元、歳暮の風習は、ヨーロッパ社会ではまったくみられない。しかし、共同体を維持する機能としての互酬は失われ、かつアジアの互酬を支える宗教性も日本社会にはないのが実態だ。(92ページ)

互酬制と近代型福祉、さらに伝統的ボランティアと有償型サービスとのあいだに深いギャップがあり、ときおり、雑音が聞こえぬわけでもない。アジアの共同体のなかにたくましく息づいている互酬制――分かち合いの相互扶助――に今ひとたび目を向け、そして日本の地域社会の現実を見直したうえで、自立と連帯の福祉社会を創出する発想に切り換えるのが望ましいのではないか。時代とともにニードが変わるから対応が多様化するのは当然である。その態様はどうであれ、住民が福祉を学習し、理解し、実践に参加するまちづくりを推進する必要を痛感せずにはいられない。(126~127ページ)

〇「福祉の思想や哲学」の探究は、実証的・実践的なものでなければならない。それによってその思想や哲学は広め、深められ、また新たな思想や哲学の形成が図られることになる。ここでは、筆者の姿勢が評論家的なそれであることを承知のうえで、糸賀の「この子らを世の光に」に対して伊藤隆二の「この子らは世の光なり」、阿部の「ボランティアの互酬性」に対して仁平典宏の「贈与のパラドックス」についての言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

伊藤隆二:「この子らは世の光なり」([5])

糸賀一雄氏は戦後、最初の公立福祉施設「近江学園」をつくり、この子らの教育福祉に邁進(まいしん)し、ついに「この子らに世の光を」を「この子らを世の光に」に転回させたのである。「この子らを」というとき、われ(または、われわれ)は主体で、「この子ら」は客体になる。主体が客体に働きかけ(あるいは操作し)、「世の光に」まで高めてやるのだという発想には、ある種の傲慢(ごうまん)さがあるし、「この子ら」の本質への誤解がある。また、「この子らを世の光に」というとき、まだこの子らが「世の光」であることを認めていない。そこで教育し、きたえ、みがきをかけて、やっと世の光になりうるのだという見方である。わたくしは、この子らと長く深くかかわっているが、この子らは生まれながらにして「世の光」だと知った。正確にいうと、生まれたときから死ぬときまで、いや死んでもなお世の光でありつづける。「この子らは(そのままで)世の光である」。「この子ら」は主体であって、世を照らしつづけているのである。(223~224ページ)

仁平典宏:「贈与のパラドックス」([6])

阿部志郎も「互酬性」を基盤に据えたボランティア論の担い手の一人である。阿部は1973年の時点では、ボランティアの報酬性を明確に否定していたが、1994年には態度を180度と言ってもいいほど「軟化」させている。彼はまず、共同体や地域社会において不可欠な行為として「互酬性」を取り上げ、「香典―香典返し、結婚祝い金―引き出物、中元、歳暮の風習」を例示する反面、その基盤は失われてきているという。その一方で、新たに登場してきた「相互に有料で利用し、有償でサービスを提供する」「市民参加型福祉サービス」に、「互酬の近代化・組織化」を見る。彼によると、これらは「(1)会員の自主性にもとづく、(2)友愛・協同の思想にたつ、(3)有償とはいえ実費弁償的性質のもので収益を目的としない、(4)グループとして、ボランタリー・アソシエーションの性格を保つ」ことから「広義のボランティアの原則からはずれていない」と述べる。このように、ここで「互酬性」という思想財を獲得することによって、「ボランティア」という言葉は高い汎用可能性を配備することが可能になった。担い手にとって効用があると言えるなら、経験・楽しさ・友達づくり・評価・金銭的対価などを、区別なく堂々と「ボランティア」として肯定できる。<贈与のパラドックス>は、このような形で「解決」されるべきこととなった。(381~382ページ)

〇仁平の「贈与のパラドックス」(paradox、逆説・矛盾)とは、贈与は行為者の真の意図とは別に、交換や見返り、偽善や自己満足などとして外部観察されがちである、という意味であろう。平易に言えば、「贈与の偽善性」「贈与の疑わしさ・怪しさ」である。ボランティアについての言説の歴史は、こうした「贈与のパラドックス」を如何に解決するかの歴史であった、と言ってよい。

〇いま改めて「福祉の哲学」の必要性を強調する一人に、「実践的研究者」である大橋謙策がいる(注①)。大橋は[7]で、「住民と行政との関係を上下の関係で捉えるのではなく、住民の自立と連帯を前提にし、対等の立場で問題解決を図る新たな社会哲学、社会システムが求められ、社会福祉のような歴史的に国の『社会の制度』として発展してきたものも従来にない発想が求められている」(30ページ)として、次の3つの「思想」を取りあげる。(1)フランスの近代市民革命の際にうたわれた「博愛」の思想(自由と平等を担保する「博愛」)。(2)ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンといった思想(「社会的包摂」)。(3)自分たちで相互扶助組織をつくり、対応しようとする考え方(「協同組合方式」)、がそれである(28~30ページ)。そして大橋はいう。「ソーシャルワークを展開する際の価値の1つは、人間性を尊重し、社会正義と公正を守ることであり、人々の自由と平等を保障することであるが、それらを標榜すればするほど、人々が社会的にも、個人的にも “博愛” という社会の神聖な責務を遂行することが求められる。(そのためには)伝統的な意識と行動を尊重しつつも、新たな社会システムに必要な価値、意識として “博愛” の精神の涵養とそれを推進する福祉教育が求められる」(227ページ)。再認識したい。

〇なお、大橋は、全国各地における草の根の地域福祉実践の向上と「バッテリー型研究」に取り組んでいるが、最近の政策動向に関して、「地域福祉が“我が事”になり、その危険性を警鐘すべきである。戦前の歴史を忘れた政策は恐ろしい」という(筆者への書簡)。地域共生社会が「上から」の押しつけ(「教化」)によるものであってはならない、という指摘である。「バッテリー型研究」については、大橋謙策『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク―』中央法規出版、2022年4月、ⅱページを参照されたい。

〇また、「博愛」に関しては、次の諸点にも留意しておきたい。(1)フランス革命は、新興の「ブルジョワジー」(有産階級、中産階級)による革命である。(2)その理念は、「自由、平等、友愛」であり、「自由、平等、博愛」ではない。(3)「自由」は、多様性を保障するが、不平等を生むことにもなる。(4)「平等」は、突き詰めれば全体主義や不自由を生む。(5)「友愛」とは、他者を自分の本当の兄弟のように愛すること(社会秩序)を意味する。(6)「博愛」には、「慈善」と同様に、階級差別的な意味合いがある、などである(注②)

注

①「福祉を哲学する」ひとりに秋山智久がいる。秋山は、「福祉哲学の必要性」を次の8点に要約している。(1)平和・人権・安全の希求、(2)人間尊重の確認、(3)社会福祉の進む方向の示唆、(4)社会福祉的人間観の確立、(5)「倫理綱領」の検討、(6)実践の価値観の探求、(7)社会福祉利用者の人間としての不幸、人生の不条理の解明、(8)実践の拠り所としての価値観・人生観の提供。これらの必要性は、秋山にあっては、将来より広義の「福祉哲学」が体系化されるときに、その主要な「構成要素」ともなるものである(秋山智久・平塚良子・横山穫『人間福祉の哲学』ミネルヴァ書房、2004年6月、45~47ページ)。

②フランス革命の理念は「自由、平等、友愛」である。「自由」は放置すればアナーキズム(無政府主義)に行き着く。「平等」は突き詰めたら全体主義や共産主義になる。「友愛」は友を愛するであり、他の宗教や民族は除外される。「博愛」とは違う(中川淳一郎・適菜収『博愛のすすめ』講談社、2017年6月、35、98ページ)。

【初出】

<雑感>(59)阪野 貢/引き続き「福祉教育」してもいいですか?―“福祉を哲学する”はじめの一歩:「世の光」(糸賀一雄)と「互酬性」(阿部志郎)、そして「博愛」(大橋謙策)/補遺:大橋謙策「最終講義」(レジュメ)(2010年3月13日)―/2018年1月25日/本文

02 「正義感覚」の育成

<文献>

(1)伊藤恭彦『さもしい人間―正義をさがす哲学―』新潮新書、2012年7月、以下[1]。

さもしい:①見苦しい。みすぼらしい。②いやしい。卑劣である。心がきたない。

正義:①正しいすじみち。人がふみ行うべき正しい道。②正しい意義または注解。③(justice)㋐社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。現代ではロールズが社会契約説に基づき、基本的自由と不平等の是正とを軸とした「公正としての正義」を提唱。 ㋑社会の正義にかなった行為をなしうるような個人の徳性。(新村出編『広辞苑』(第六版)岩波書店、2008年1月)

〇周知のように、2015年6月、選挙権年齢を満18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立した(施行は2016年6月)。そしていま、高校生らの政治や選挙への関心を高め、政治的教養を育む教育のあり方が問われている。

〇「まちづくりと市民福祉教育」について考えてきた筆者は、これまで、「政治」(とりわけ地方政治)を重要な検討課題のひとつとして位置づけてきた。また、各地のまちづくりにかかわるなかで、地域における政治的・社会的権力や地元住民(「有力者」)の言動に戸惑ったこともあった。そのとき、正義感をひけらかすわけではないが、「さもしい」や「正義」という言葉が脳裏に浮かんだのも偽らざる事実である。

〇[1]で伊藤恭彦は、政治「哲学的思考を思い切り『低空飛行』させ」(18ページ)、わかりやすく、ユーモアを交え、ときには自虐ネタをふりかけながら「さもしさ」の正体を追う。そして、伊藤の主張(結論)は、シンプルでクリアである。「私はいろいろな考え方や生き方をする人々が、ゆるやかに共存している社会が望ましいと思う。正義という言葉を使って一人一人をお説教するのではなく、最低限の正しい制度についてみんなで考え、合意し、それを形作ることを目指した方がいい。正義は制度を通して実現される。制度とは、すべての人間を架け橋でつなぐ最低限の絆でもある」(205ページ)、というのがそれである。

〇以下に、(1)「さもしさ」と「正しさ」、(2)「お互い様」の倫理と制度化、(2)「私憤」と「公憤」、という項目を設けて、伊藤の論点や言説の要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

(1)「さもしさ」と「正しさ」

私たちは既に十分豊かであるにもかかわらず、他の人をさしおいて貪欲に利益を追求しているかもしれない。さらには誰かの不幸の上に自分の豊かな生活を作り上げているかもしれない。こうした態度を「さもしい」と呼びたい。(14ページ)

「さもしさ」が人と人との関係を意味しているとするならば、その反対語は「正しさ」になる。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは倫理の体系の中に「正しさ」(正義)を位置付け、それが人間関係においてとても重要であることを説いた。「不正な人と思われているのは、(1)法律に反する人と、(2)貪欲な人、すなわち、不平等な人である」という。(57ページ)

「さもしい」とは倫理的に言うと不正な人間関係を意味している。不正だと言う理由は、自分の「分」を超えて何かを得ようとするからである。一人一人が「分」を超えて欲望を追求すると、すごく不平等な人間関係ができあがってしまう。これを押さえ込むためには、一人一人の「分」を確定する基準が必要だ。しかし、この基準を確定できるほど、私たちの社会は単純ではない。そこで生きている人間はみな違い、おかれた環境もみな違うからである。(71~72ページ)

「分」とは、ある人がもっている価値であり、その人の必要性や功績や長所などにあったその人にふさわしいものをいう。不正とは自分の「分」を守らないことであり、正義とは「その人にふさわしいものを与える」ことを意味する。各人の「分」を決めるにあたり、分かりやすい基準は、自由な行動と自己責任である。(59~62、72ページ)

自由社会(市場社会)は、競争社会である。市場社会の競争は全員に参加を強制する。競争である以上、順位がつく。かくして市場競争は必然的に不平等を生み出す。不平等の発生を必然と捉えた上で、問題を含んでいない不平等とは何か。別の言い方をすれば、許される(倫理的に許される)不平等とは何か。これが不平等と格差(不平等が、ある限度を超し、問題を含んでいる場合の表現)を検討するときに中心に据えられなければならない問いだ。不平等に対してこうした問いを『正義論』の著者ジョン・ロールズも立てている。ロールズは現代社会にふさわしい正義として、①「基本的な自由を全員に保障すること」、②「機会(ライフチャンス)の実質的平等をはかること」、そして、③「それでも残る不平等は社会の最も不利な人々の利益になること」、という三点を指摘している。不平等はあってもよいが、社会で最も不遇な人々の状況改善に役立たなくてはならないというわけだ。

不平等や格差を捉えるときには、視点を不平等の底辺にいる人々に定めなければならない。もし、不平等の底辺にいる人々が過酷な状態に放置されているならば、その不平等は問題だと言える。(98~99、101~102ページ)

(2)「お互い様」の倫理と制度化

共同体社会の名残として、私たちの社会には「お互い様」という考えが残っている。「困った時はお互い様」である。(106ページ)

「お互い様」は、日本的共同体関係に源をもつ言葉だと思われる。共同体的なもたれ合いという互酬性がここには含まれている。ただ、同時に「お互い様」には、相手の立場になってみるという大切な洞察が含まれている。つまり、自分の視点と他人の視点を入れ替えてみるわけだ。共同体的な倫理と正義は異なるかもしれないが、「お互い様」の倫理には公平さや正義につながる視点が含まれている。そう考えてみると、「お互い様」という美しい発想を、制度の中に組み込んでいくことは正義を満たす一つのルートになるだろう。できることなら困っている人を助けたいとほとんどの人は思うだろう。ただ、助けることを個人に任せると、同じ苦境に立ちながらも、助けられる人と助けられない人という不公平が生じる。だから、市場社会の底辺で苦しむ人々を助けるための基本的な仕組みは、社会制度にした方がよい。(113~114ページ)

お互いに助け合うという制度は、自己責任を曖昧にするものではない。不運な人を助けることは、その人がまた自己責任に基づいて行動していく途を確保することでもある。つまり、自由な選択とか自己責任とかいった価値を、助け合いの制度は損なうのではなく、逆に輝かすことになるのだ。(123ページ)

不平等の底辺で苦しむ人々を助けることは、最低限の正義だと思う。私たちはこのような正義感を制度にきちんと組み込む必要がある。そして、そんな制度をつくり、制度の維持に貢献したならば、後は自由に自分の欲望を追求しても「さもしい」とは言われない。(137ページ)

(3)「私憤」と「公憤」

正義は、人を苦しめる構造、人を食い物にして利益を得てしまう構造、この構造を改革することである。正義が求めるのは、構造を規制する制度の形成や制度の改革である。(159~160ページ)

社会の中で苦しんでいる人を助けることが、正義の優先課題である。正義という規範に従って社会を構想してみること、これが今、私たちに求められることだ。正義はそれを支える感情も必要としている。それは「むかつき」といった私憤ではない。「私が公平に扱われていない」という怒りを、同じように社会で不公平に扱われている人々の境遇と重ねあわせることで生じる「これはおかしいだろう」という感情だ。私的なむかつきではなく、社会の不正を訴える怒りである。それは私憤ではなく、またバラバラな私憤の寄せ集めとしての興奮でもない。社会全体の不公平や不正義に対する憤り、つまり公憤だ。不公平に対する公憤を紡ぎ合わせ、それを社会的な公平感に高めていくこと、これが現実社会に生きる私たちの正義感になる。そしてそれが制度改革を導くだろう。(197~198ページ)

〇以上から分かるように、伊藤は、社会の不公平や不平等の「さもしい」問題を解決するのは、「正しさ」(正義)にかなった公平な「制度」である。先ずは政治による制度の形成が肝要である、と説いている。そういうなかで、次の一節は大いに首肯するところである。それに関して、福祉教育の実践・研究における似たような姿勢・態度を律したい。

政治家の中にもやたら道徳的お説教をしたがる人がいる。「親を敬え」「郷土を愛せ」「公共心をもて」などと。そのメッセージ自体には問題がないとしても(本当は問題の多い道徳を語っている場合も多いが)、お説教は政治家の仕事ではない。政治家は全身全霊をかけて制度の再構築に取り組むべきだ。そのために税金で雇われている。上から目線で道徳を語るヒマがあったら、制度構築のために政治学、政治哲学、公共政策学などを学ぶべきだ。(205~206ページ)

〇ただ、制度の構築は政治(政治家)の役割であるが、そのすべてを政治に任せておけばよいというものではない。国政であれ地方政治であれ、政治をつくるのは国民・市民の一人ひとりである。すなわち、制度(法規、仕組み、きまり)の形成や運営、またその改革に直接的あるいは間接的に参加(参画)して公平・公正で平等な社会を創り、それを保持するのは、国民・市民一人ひとりである。その際、「私憤」や「公憤」を感じる能力、「正」や「不正」を判断する能力、すなわち「正義感覚(the sense of justice)」が問われることになる。

〇人は、親子の愛情や信頼関係に基づく親の指示や命令、禁止などを通して、道徳的な感情や態度を習得する。また、自分の身の回りや日常生活における仲間との関係で、正義や不公平(不正義)の感覚や感情を持ったり、表出したりする。それはより広い地域・社会における正義を求め、さらには政治的あるいは法的な正義を求める感覚や感情を醸成することになる。そして社会での正義感覚は、制度を遵守することに向けられ、また必要に応じてそれを改革することによってより一層の「秩序だった社会」が形成・保持されることを要請する。

〇このように、社会における正義や制度による秩序は、家庭での親子関係や集団での仲間関係における正義感覚によって基礎づけられる。そして、その正義感覚は、子ども・青年が地域・社会のなかで成長するにつれて徐々に習得されていく。

〇そうだとすれば、子ども・青年から大人までの正義感覚をいかに育成し、発達させるかが重要な問題となる。それを「まちづくりと市民福祉教育」に引き寄せて言うとすれば、市民福祉教育を通じた正義感覚の育成が、(子ども・青年から大人までの)市民の人権意識や地域における助け合いの意識を高め、市民的資質や能力(シティズンシップ)を形成し、それに基づいたまちづくりの社会的実践(援助・支援、活動)や運動を促すことになる。別言すれば、正義感覚は、市民的資質や能力の重要な構成要素であり、市民によるまちづくりはそうした正義感覚に基づいた理解力と判断力、実践力を欠いては機能しない、ということである。その意味では、市民福祉教育における正義感覚の育成という課題は、シティズンシップやその教育のあり方を追求するなかでより明確なものとなる。筆者が市民福祉教育の基本的概念として「シティズンシップ教育」を重視する所以である。

〇「まちづくりと市民福祉教育」はこれまで、「共生」の理念のもとで、政治や社会への参加(参画)や協働(共働)を重視してきた。しかし、「正」「不正」を判断するのに必要な正義感覚の育成・形成については、必ずしも十分に関心を払ってきたとは言えない。まちづくりの実践や運動に向けた、またその実践や運動における(子ども・青年から大人までの)市民の正義感覚の育成・醸成が大きな課題になる。

補遺

〇 不平等や格差を肯定する立場に立つと、不平等や格差そのものを解消するための取り組みは消極的なものにならざるを得ない。その際の取り組みは、いわゆる勝ち組と負け組のうち、負け組の人びとに「再チャレンジ」の機会を用意することになるが、結果的には勝ち組と負け組の入れ替えをするだけに過ぎない。しかも、その機会をとらえて努力する限りでは支援(「助け合いの制度」)の対象とされるが、努力の質量によって支援の対象から外されることになる。そこにあるのは排除の論理(排除の正当化)である。

〇そこで求められるのは、個人の「意欲」「能力」「努力」などの有無や質量を個人的・内面的なものに押しとどめるのではなく、それを下支えする多面的・重層的な社会システムをどう構築するかということである。すべての人が、その属性や帰属にかかわりなく、「自立と連帯」「自律と共生」の社会的な互恵的信頼関係のなかで平等に扱われ、共に支え合い、それを通して社会への完全参加を果たすことが強く求められる。

【初出】

<ディスカッションルーム>(53)阪野 貢/「正義感覚」とまちづくり:伊藤恭彦著『さもしい人間』を読む―資料紹介―/2015年12月11日/本文

03 「人間的連帯」の言説

<文献>

(1)馬淵浩二『連帯論―分かち合いの論理と倫理―』筑摩書房、2021年7月、以下[1]。

(2)齋藤純一『不平等を考える―政治理論入門―』ちくま新書、2017年3月、以下[2]。

「人間の尊厳と存在意義―生の無条件の肯定と豊かに生きるということ―」について筆者は、次のように考えている。すなわち、人がそれぞれ、みんなと豊かに生きるためには、「 “ただ生きる” ことの保障」と「 “よく生きる” ことの実現」、そして「 “つながりのなかに生きる” ことの持続」が必要かつ重要となる。

「 “ただ生きる” ことの保障」は、人はそれぞれ、いま、ここに生きているというそのことに本源的な価値がある、という考えに基づいている。

「 “よく生きる” ことの実現」は、人にはそれぞれ、やりたいこと・やれること・やらなければならないことがある、という考えに基づいている。

「 “つながりのなかに生きる” ことの持続」は、人はそれぞれ、社会や歴史・文化・環境などとのつながりのなかに生きている、という考えに基づいている。

〇馬淵浩二は[1]でまず、(1970年代以降の)新自由主義の影響のもとで消費主義をはじめ個人主義や能力主義が強化され、多元化や多様化が進み、格差や分断が拡大した現代社会にあって、「連帯」という言葉はすでに「賞味期限」が切れているのだろうか、と問う。その答えは「否」である。そのうえで馬淵は、「連帯(solidarity)」概念の類型化と最大公約数的な定義を試みる。具体的には、代表的な「社会的連帯(social solidarity)」、「政治的連帯(political solidarity)」、「市民的連帯(civic solidarity)」、「人間的連帯(human solidarity)」についての主要な論者の連帯論を辿り、自身の「人間的連帯論」を構想する。その基底にあるのは、人間は連帯的存在であり、相互扶助的な関係のなかでしか生きられないという人間観である。すなわち、[1]の基調を成すのは「連帯は人間存在の基本構造である」(313ページ)というテーゼである。

〇馬淵は「連帯」を次のように定義する。

連帯とは、共通の性質・利益・目的を共有する複数の者たちが、あるいは他者の利益・目的の実現に関与する複数の者たちが、協働や扶助(の責任)を引き受けることで成立する結合のことである。この結合は、自然発生的であったり、目的意識的であったり、制度的であったりする。この結合には、一体感の感情が伴うことが少なくない。(50ページ)

〇連帯とは、人々が結合し、互いに協力し支え合うことであるが、それは様々な場面や文脈において成立する。この定義には上述した連帯の代表的な類型が包摂されている。「社会的連帯」は、「接着剤のように人々を繋ぎ止め、社会の成立に資する結合関係」、「同じ社会の成員であるという条件のもとで成立する連帯」を意味する。「政治的連帯」は、「政治的大義(共通の目標)の実現をめざす者たちのあいだに成立する協力関係」、「同じ政治的大義に関与しているという条件のもとで成立する連帯」を意味する。「市民的連帯」は、「福祉国家の制度を介して市民のあいだに成立する相互扶助関係」、「同じ福祉制度を支えているという条件のもとで成立する連帯」を意味する。「人間的連帯」は、「人類の一員である個人のあいだに成立する普遍的な道徳的関係」、「人間であるという理由で成立する連帯」を意味する(42、280ページ)。

〇馬淵が構想する「人間的連帯」について加筆すれば、それは「国家、社会、政治集団といった特定の集団のなかで成立する連帯ではなく、人間あるいは人類という集団の内部で成立する連帯」(281ページ)である。それは、「全人類が結合している」ということを意味し、「人間は本来的に連帯的存在であるという人間の存在様式を表現するもの」(296ページ)である。別言すれば、「人間の存在構造」を指し示す・形容する言葉(302ページ)である。その意味において、馬淵にあっては、「人間的連帯」は他の様々な種類の連帯に通底する共通の「分母」(303ページ)であり、「母体」(312ページ)となる。

〇ここでは、馬淵の論点や言説のうちから、市民福祉教育の実践・研究に「使える」あるいは「使いたい」次の5点に限ってメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。それは、冒頭に記した管見に新たな視点や思考を加味したいという思いによる。

人間は本来的に「連帯的存在」である/人間の生は相互扶助や連帯によって成立している

新自由主義の過去数十年にわたる影響のもとで、自助努力や自己責任という発想が持て囃(はや)されてきた。自助努力や自己責任の主張は一面では正しい。しかし、この主張を不当に全面化することは避けなければならない。なぜなら、そのことによって、人間に関する一個の真理が覆い隠されてしまうからである。それは、他者たちに支えられなければ、人は生きられないという真理である。新自由主義は、この連帯の真理を抑圧し隠蔽(いんぺい)してきた。だが、自助努力や自己責任という発想が妥当する領域など高が知れている。それは、人間の生という氷山の一角にすぎず、その下には分厚い連帯の層が存在し、その山頂を支えているのである。新自由主義の狭隘(きょうあい)なイデオロギーに抗して、人間は連帯的存在として見出され、思考されなければならない。(15ページ)

連帯はそれ自体では「正当性」を保証しない/連帯は「共同性」以外の価値や尺度を必要とする

連帯は、ある集団に属する者たちを結合させ、支え合いを実現する。だが、連帯はそれが働く集団の性格に応じて、「悪のための連帯」として実現される可能性も残される。その意味で、連帯が成立しているという事実だけで連帯の正当性や倫理的正しさが保証されるわけではない。(318ページ)連帯論には人間の共同性や利他性を強調する傾向があるが、人間はいつも共同性や利他主義にもとづいて生きているわけではない。(211ページ)

個々の連帯が正当化されうるものであるためには、連帯が帯びる共同性の価値とは別の価値や別の尺度が必要になるだろう。たとえば正義という尺度が必要になるかもしれない。連帯する者たちの一部に犠牲が強いられ、一部が特権を享受する事態が生み出される場合、その連帯は正義に悖(もと)る可能性がある。あるいは、連帯がどのような目的を実現しているのか、どのような価値を促進しているのか、集団の外部に悪しき影響を及ぼしてはいないか――そうした事柄についての思考が連帯論には必要となる。そのような事柄を思考するためには、正義以外にも自由、平等、差異、人権といった他の価値や尺度が考慮されなければならないかもしれない。(318~319ページ)

しかし他方で、連帯が他の価値を支えているという一面を忘れてはならない。人々の自由や平等が毀損(きそん)された状況を変えようとするとき連帯が生起する。自由を行使する人物の生存が危ういとき、それを支えるのも連帯である。(325ページ)

連帯は「排除の論理」を内包する/連帯は包摂と排除という両義性を持っている

連帯が連帯であるがゆえに自身の内部に生み出してしまう負の要素のひとつとして、「排除」が挙げられる。(319ページ)

集団は、集団に属する者たちと、そうでない者たちとのあいだに境界線を引くことによって成り立つ。あるいは、境界線が引かれることによって、集団が立ち上がる。「彼ら」とは異なるものとして、「われわれ」集団が生み出されるのである。その集団の連帯が機能するとき、それは一方で当該の集団の結合を強化するが、その結合の強化が他方で排除を生み出すことに貢献する。すなわち、集団の外部に敵を作り出してそれを攻撃したり、集団の内部から「不純」な分子を排除して外部に放逐(ほうちく)する。(319、320ページ)

そうであるなら、連帯をめぐって次のような論点が浮上する。誰が連帯によって結合するのか、誰がその結合から排除されるのか、包摂されたり排除されたりする場合の条件はどのようなものか。その線引きは正当なものか。これらの問いは、連帯の「正しさ」を判定するうえで、欠かすことのできない参照事項となるだろう。いずれにせよ、ある場面で連帯を主張するとき、かならずそこから排除される者たちが存在するという構造的事実に、連帯論は敏感でなければならない。(320、321ページ)

連帯は「感情」によって成立する/連帯は人間の感情の及ぶ範囲や程度に左右される

連帯感という言葉が存在することからも分かるように、連帯の成立にとって感情は重要な要素である。集団の成員たちによってある種の感情が共有されていなければ、連帯が成立し持続することは困難だろう。連帯と親和的な感情は、共感や親近感や一体感といったものであろう。こうした感情が共有されず、成員たちが憎しみ合っていたり、利己主義が支配的であったりするような集団においては、連帯は成立し難いはずである。(321ページ)

だが、感情は、連帯にとって諸刃の剣である。ひとつには、感情が及ぶ範囲の問題がある。人間の感情の及ぶ範囲は狭い。規模が比較的小さな集団の内部でなら連帯は容易に成立するだろう。だが、感情が及ぶ領域を超えたところに存在する者たちとのあいだに連帯が成立することは困難になる。(321、322ページ)

人は、感情の及ぶ範囲にいる者たちだけと結び付いているわけではない。このような世界にあっては、見知らぬ者たちとの連帯がひとつの焦点となる。そのような連帯はいかにして可能になるのか。感情の広がりと関係の広がりが大きくずれてしまう世界にあって、感情の広がりの外部に存在する者たちとのあいだに、どのようにして連帯を立ち上げることができるのだろうか。連帯に刻まれた包摂と排除の問題、「われわれ」と「彼ら」を分かつ境界線の問題は、感情という問題の地平においても未決の問題なのである。(322ページ)

連帯には「水平的連帯」と「垂直的連帯」がある/連帯は権力性・階層性を排除できない

連帯の現象形態として、水平的連帯と垂直的連帯がある。水平的連帯では、(相互依存関係にある)個人が横に連なる。これに対して、連帯する個人のあいだに、垂直的な位階秩序が生み出されることがあるかもしれない。そのような垂直的な権力関係によって規制されている連帯が、垂直的連帯である。たとえば、一国の指導者が危機を乗り越えるためだと称して、国民に団結や自己犠牲を訴えることがある。それは、権力者によって組織され、動員される連帯である。(323ページ)

連帯をひとつの理念として捉え、階層性が廃棄され平等性によって特徴づけられる結合だけを連帯と呼ぶこともできる。ただし、そこでは、階層性が廃棄され、あまねく平等性によって特徴づけられる連帯が現実にどれほど存在するかという疑問が生じる。また、連帯から階層性を完全に排除できるかという問題も存在する。(323、324ページ)

かりに垂直的権力が連帯に伴うことが避けがたいことなのだとすれば、その事態にどのように対処すべきかを考えなければならない。その場合、許容される権力とそうでない権力とを識別すること、つまり、垂直的権力の許容される範囲を確定することが、ひとつの論点となる。(324ページ)

〇人間は身体と不可分な「身体的存在」(297ページ)であり、人間はその生(生存や生活)を自足できない「非自足的存在」(299ページ)である。それゆえに人間は、外部の物質(とりわけ自然)や他者に依存せざるを得ない。すなわち、人間は本来的に、他者との相互扶助や連帯の関係のなかでしか生きられない存在である。これが、馬淵が説く人間観の核心のひとつである。そして、(社会福祉における)自助努力や自己責任を前提とした「自立生活支援」や「依存的自立」などの言説とは異なる評価を得るところである。自助努力も自己責任も社会的レベルの連帯を通じてなされ、果たされるのである。馬淵が[1]の「あとがき」で、「私が述べたかったのは、連帯によって私たちの生が成立しているという、その事実だけである」(376ページ)という意味はここにある。

〇「人間の存在構造」に刻まれた支え合いと「分かち合いの論理と倫理」(333ページ)は、人々が連帯するときに立ち上がる。その連帯は、私と他者との相互依存関係を重視する際、「自律」や「自由」の価値を不可欠とする。人間は自律し、自由であることによって「相互に排他的であるのではなく、むしろ相互に結び付き連帯する」(108ページ)。私だけの自律や自由は、他者を支配したり、他者からの信頼や承認が得られなくなったりする。すなわち、連帯は、単なる道徳的規範や国家などの介入(強制)によるのではなく、個々人の主体的・能動的な思考や行動による自律や自由によって支えられる。同時に連帯は、個々人の自律や自由を実質化し、その実現を図るのである。さらにそれを支えるのは「平等」という価値である。

〇齋藤純一は[2]で、格差や分断、不平等が拡大・深化する現代社会にあって、人々の「平等な関係」とは何かを根底から問いなおし、その関係を再構築するための「制度」について考える。すなわち、市民の間に平等な関係を維持するための生活条件を保障する(広義の)社会保障制度と、市民を政治的に平等な者として尊重する(熟議)デモクラシーの制度のあり方等について考察する。その際、「不平等」とは、その人に「値しない」(「ふさわしくない」「不当である」)「有利-不利が社会の制度や慣行のもとで生じ、再生産されつづけている事態」(17ページ)をいう。「熟議デモクラシー」とは、「数の力」(「選挙デモクラシー」)ではなく、「理由の力」を重んじ、「質的に異なった意見や観点を、たとえそれがごく少数の者が示すにすぎないとしても、尊重すること」(175ページ)をいう。

〇齋藤にあっては、社会保障の目的は、「たんに貧困に対処し、すべての人が人間らしいまともな(decent)暮らしが送れるようにする(事後的な保護・救済:筆者)だけではなく、深刻な社会的・経済的不平等をも規制し、平等な自由を享受しうる条件をすべての市民に保障すること(事前の支援:筆者)にある」(134ページ)。こうした「社会保障の制度を支持し、それを介して互いの生活条件を保障しようとする市民間の連帯」が「社会的連帯」である(94ページ)。その社会的連帯は、次のような理由によって必要とされ、市民によって受容されなければならない。①国力(戦力・生産力等)を増強するための「生の動員」、②人生に起こりうる病気や事故などの「生のリスク」の回避、③生まれ持った能力や境遇の「生の偶然性」がもたらす不当な格差の改善、④生・育・老・病・死という「生の脆弱性」によって生まれる支配-被支配関係の阻止、⑤人々の多様な生き方を促す「生の複数性」の尊重、がそれである(98~104ページ)。

〇そして齋藤はいう。「生の動員」を除く4つの理由はいずれも、「生きていくために人々が他者の意思に依存せざるをえない状態に陥るのを避け、市民の間に平等な関係を保つことを重視している。他者に依存しながらも、その意思に服することを強いられない自律が可能となるのは、依存とそれへの対応が人々の間に支配-被支配を生みださないようにする制度化された保障が確立されているときである」(105ページ)。すなわち、齋藤にあっては、誰もが避けられない「他者に依存すること」と、「他者の意思に依存すること」を区別し、特定の他者の意思に依存せずに生きることすなわち「自律」を可能にするための制度が(「事前の支援」としての)社会保障である(107ページ)。「私たちの生において依存関係が避けられないからこそ、『自律』が価値をもつのである」(107~108ページ)。留意したい。

【初出】

<雑感>(145)阪野 貢/「連帯」再考―馬淵浩二著『連帯論』のワンポイントメモ―/2021年10月10日/本文

04 「自己決定」の実相

<文献>

(1)小松美彦『「自己決定権」という罠―ナチスから相模原障害者殺傷事件まで―』言視舎、2018年8月、以下[1]。

(2) 吉崎祥司『「自己責任論」をのりこえる―連帯と「社会的責任」の哲学―』学習の友社、2014年12月、以下[2]。

(3) 高橋隆雄・八幡英幸編『自己決定論のゆくえ―哲学・法学・医学の現場から―』九州大学出版会、2008年5月、以下[3]。

(4) 湯浅誠『どんとこい、貧困!』イースト・プレス、2011年7月、以下[4]。

〇1990年代後半以降、財界の要望に応える「小さな政府」を実現するために、「措置から契約へ」という社会福祉基礎構造改革の推進が図られた(1998年6月:中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」等)。そのなかで、「自己選択」「自己決定」すなわち「自己責任」が声高に叫ばれるようになった。また、「市場原理の導入」などの新自由主義的教育改革の推進が図られた(1996年7月:中央教育審議会「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について(第一次答申)」等)。そこでは、子ども・青年が抱える困難や不利益を、「自己責任」として個々人が引き受ける「生きる力」の育成が強調されるようになった。周知の通りである。

〇「自己決定」と「自己責任」は口当たりのよい言葉である。しかし、その言葉に関して、「自己」すなわち「個人」「ひとり」については曖昧であり、「共に」決定する、「共に」責任を取るなどとはあまり言わない。また、「自己決定」と「自己責任」の実相は、外見だけを飾り(虚飾)、人目をあざむき、だます(欺瞞)という危険性がある。

〇小松美彦の[1]は、『自己決定権は幻想である』(洋泉社新書、2004年7月)の増補改訂版である。旧版では、「自己決定権」の概念それ自体や「自己決定権」への無条件の信頼は非常に危ういことを論じている。旧版のインタビュー(2003年)から15年後のこんにちでは、主に医療や福祉の分野において「自己決定権」「自己決定」という言葉と概念は当たり前のものになっている。しかし、その問題性は見えにくい形でますます拡がっている。「自己決定権」に加えて、「人間の尊厳」という言葉と概念も巧妙に作用し、差し迫った状況にある(3~4ページ)。小松は、その問題状況をダイナミックに論考する。

〇[2]で吉崎祥司はいう。小泉政権(2001年4月~2006年9月)によって、競争原理を基本理念とする規制緩和の推進が図られた。そのなかで、1990年代以降の「自己責任論」が、政財界においてより一層強調されるようになった。また、経済の低成長下における社会保障費の削減を理由づける考え方として、「自立・自助論」が展開された。ヨーロッパなどと比べて、日本では、社会的責任の観念が必ずしも十分に定着しているわけではない(6~13ページ)。こうした特殊「日本型自己責任論」(13ページ)について吉崎は、その内容と特質を批判的に検討し、それを克服するための課題と道筋を明らかにする。

〇高橋隆雄・八幡英幸らは[3]で、生命倫理における基本的概念のひとつである「自己決定」をめぐって、その歴史的由来や概念の意味、法的観点からの問題、医師や看護師の専門職の自律性とのかかわり、等々について多面的に論考する。そのなかで、小柳正弘は、「『自己決定』の系譜と展開」(22~42ページ)において、「『私たち』の自己決定」について次のように述べている。自己決定の主体である「自己」は、理念としては「強い個人」が前提とされている。しかし、現実には「弱い個人」が主体として困難を引き受けているのが現状である。それでも「私」が自己決定しなければならないとすれば、私は他者によって支えられなければならない。すなわち、私が他者とともに「私たち」として決定することが必要となる。「自己が自己のことを決定する」という自己決定には、もうひとつ、「私たちが私たちのことを決定する」という自己決定の理念型が存在することを思い起さなければならない、と(38~40ページ)。

〇[4]は、現代日本の貧困問題を現場から訴え続け、社会的包摂を説く湯浅誠が子どもたちに書き下ろした自己責任論である。そこでのキーワードのひとつに、「溜め(ため)」がある。湯浅にあってはそれは、「がんばるための条件」「その人が持っている条件」を意味するが、基本的な「溜め」となるのは「お金」「人間関係(親や友達など)」「精神(的なもの)」の3つである。「家にお金がなくて、人間関係に恵まれないなら、社会がその人の “ 溜め ” になればいい」(49ページ)。また、自己責任論をふりかざす人たちに共通しているのは、「上から目線」である。自己責任論は「問い」を外に、社会に出てこないように封じ込めること、自己責任論の一番の目的、最大の効果は、相手を黙らせることである。自己責任論は、弱いものイジメが横行し、生きづらい、誰も幸せでない、満ち足りない社会をつくる(153~157ページ)。

〇さて、ここではまず、[1]において留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

自己責任論と「自己決定」「自己決定権」

政府の言う自己責任論は、国家や支配権力が、基本的に人々を強制したいと考えている事実の裏返しの表現にすぎない。自己決定をするのなら自分で責任をとれという、身の蓋もない態度の裏側には、文句を言わずに言うことを聞けという、国家の冷徹で傲慢な態度が透けて見える。(18ページ)

自己決定と自己決定権とはまったく違うものである。自己決定イコール自己決定権だと単純に考えていると、権利という制度的な思弁の土俵の上で、思わぬ落とし穴にはまってしまう危険がある。(19~20ページ)

私たちの行動には、「思わず~する」という無意識の行動、すなわち言葉で考えるというよりも身体全体で考えると言ったほうがよいようなものがあり、自己決定には、そういった具体的な生の実相が、まるごと含まれている。これに対して、自己決定権にはこのような自ずからなる要素はない。自己決定権は、言葉によって普遍化された人為的な権利であり、思弁によって客観化された制度であり、さらには個別の実相を他人事に変えてしまう装置であり、したがって、いつでも政治的な恣意によって道具にされるという危険性をもったものである。(20ページ)

自己決定権批判の根拠

自己決定権という考え方には、根本的に問題がある。

①人が生きていくすべての場面において、個人が何かを決めるということは、決して個人の問題にとどまらない。自己決定権という言葉によって、人間関係の尊重すべき貴重な機微(微妙な事情・おもむき)が覆い隠されてしまっている。

②「本人の意思による」という自己決定権という言葉が謳(うた)われ、その美しい響きが無為に受け入れられてしまったことによって、(政府や政治に対する)人々の抵抗が鈍ってしまった。

③いったん自己決定権を盾(たて)にしてしまうと、さまざまなことに関して、自分のことは自分で決めればよいのだから、他人には口を出してほしくないという壁ができてしまう。その結果として、自己決定権が他者同士のコミュニケーションを遮断・排除する道具として機能する危惧がある。

④死は果たして自己決定できるのか。死は一個人に閉じ込められたものではなく、家族や医師、看護師など実に多くの人がかかわる。死は、周囲の人々すべてにまたがる、人間関係のなかでおきる事柄である。(40~49ページ)

自己決定・自己決定権と「共決定」

自己決定とは、起こっている事柄それ自体のことである。あるいは生の具体的な局面で私たちが絶えず行っている個々の判断や選択や行為そのもののことである。その意味では、人間が自己決定なしに通常の社会生活を送ることは、とてもできないと言ってよい。自己決定権とは、自己決定することを社会や国家が、個人の権利として認めるということである。「する」あるいは「せざるをえない」のが自己決定であるのに対して、「認められる」あるいは「するために使う」のが自己決定権であると言ってよい。(98ページ)

私たちは、いつも他者とのかかわりのなかで自分の行動を決定している。同じように、自分が決定した行動は、いつもまわりの他者たちに少なからぬ影響を及ぼしている。決定すればそれで終わりということは本来的にない。自己決定とは、他者との複雑な網の目のなかで行われるしかないものであり、そういう意味では、純粋な自己決定はない。私たちの行う決定は、好むと好まざるとにかかわらず、いつも本質的に「共決定」であることを強いられているといえる。(98ページ)

「共決定」と関係性・共同性

共決定とは、猶予のある場合にそうすべきだというモデルである。そのモデルを不毛なものにしないためには、それぞれがそれぞれの立場から努力し、徹底的に話し合いながら決めていくことである。(102ページ)

関係性を大切にする立場は、まず内と外を区別しない。個々の人間的な交渉から目をそらさないことを原則として、これを守ることができるのであれば、どこまでも外に広がっていこうとする態度のことである。(103ページ)

共同性を重視する立場は、私たちは私たち、あなたたちはあなたたちというように、そもそも内と外に縁取りをこしらえておいて、二つを区分けし固定していこうとする態度のことである。(103~104ページ)

だから、関係性を重視する立場は相互の異質性を厭(いと)わないし、共同性を重視する立場では自分たちのなかにある同質性に、まず目を向けるということになる。(104ページ)

個々の人間の具体的な実存を前にすれば、抽象的な同質性などというものは、はじめからどこにもない。共同体の掲げる同質性は、いつも避けがたい抽象性を帯びてしまい、個々人の具体的な個別性にあるかけがえのなさを、共同体の意思の名をもって、裏切っていくことになる。(105ページ)

「人権」と「存在」

「人権」とは、結局、国家や社会によって与えられる人為的なものである。しかし、それ以前に、障害者にせよ健常者にせよ、その人がいるということ、「存在」していること自体が第一次的なもののはずである。これ自体は絶対に否定できない。(311ページ)

仮に、心や意識が本当に絶無のまま生きている人がいるとして、それをどう考えたらよいのか。それでもその人が “ そこにいる ” という厳然たる事実が、その人から被(こうむ)る迷惑と呼ばれることまで含めて、私たち自身が “ いる ” ことを何らかの形で支えてくれているのである。「迷惑をかける―かけられる」という関係をもてることは、実は人間の豊かさに思われる。(316ページ)

「自己決定権」にせよ、「人間の尊厳」にせよ、検討にあたって必須のことは、型どおりの「人権」的な思考ではなく、誰々がいた、あるいは誰々がいるという「存在」ベースで考え直すことである。(319ページ)

〇次に、[2]において留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

「自己責任論」の機能

「自己責任論」の機能とは、さしあたり、①競争を当然のこととし、②競争での敗北を自己責任として受容させ(自らの貧困や不遇を納得させ)、③社会的な問題の責任をすべて個人に押しつけ(苦境に立たされた “ お前が悪い ” )、④しかもそうした押しつけには理由がある(不当なものではない)と人びとに思い込ませることによって、⑤抗議の意思と行動を封殺する( “ だまらせる ” )、というものである。そのようなものとして、「自己責任論」は、新自由主義的支配の合理化・正当化のためのイデオロギー(支配層の思想形態)であることを本質としている。(11ページ)

「自己責任論」の特徴

「自己責任論」は、次のような特徴をもっている。

①「自己責任論」は、「社会的責任」と「個人的責任」を意図的に混同したうえで、「社会的責任」を否定する、あるいは相対化する。

②「自己責任論」は、社会的責任の否定にとどまらず、社会的な問題をすべて「個人」のうちに押し込め、個人的な解決を迫る。

③「自己責任論」は、個人が抱える困難は、誰のせいでもなく、当の本人の努力や能力の不足によるもので、その事実を受け入れよと強く迫る。一生懸命努力していても報われない場合は、そもそも「能力」が不足しているからだ、と個々人の「能力」の有無・高低をあげつらう。

④「自己責任論」は、本質的に「社会問題」であるのにもかかわらず、社会的責任に蓋(ふた)をして、問題をもっぱら個人的なものに還元し、しかも困難の最終的な原因を個人の能力に求めることで、「責任」を自認させ、抗議の意思も封じる。

⑤「自己責任論」は、それが流布しやすい理由の一つに、「一人前」の人間は、他人に頼らずに自立すべきもの・自ら助けるべきもの、という「自立・自助」の世間的常識がある。誰にも頼らずにちゃんと生活をたてていけないような人間は一人前ではない、といった「自立」観を前提としている。

⑥「自己責任論」では、何にせよ、自分で決定し、選択したことの結果について自分で責任をとるのは当然であり、ある人がおかれた状況・境遇は、そうした決定・選択の結果なのだから「自己責任」であるという一見もっともらしい理屈のもとで、「自己決定=自己責任」が説かれる。

⑦それらの結果として、「自己責任論」は、人びとの間に、多重的な分断をもたらし、個人を孤立化させるにとどまらず、たがいを敵視するように仕向ける。

これらの諸特徴をもつ「自己責任論」が通用しやすい特有の土壌(「社会文化」)が日本社会にはある。(16~17ページ)

自己決定の前提と条件

自己決定には、それを簡単に許さない前提や条件(困難性)がある。①自己決定は、社会制度や時代の支配的な社会的観念や意識、社会の風潮や趨勢、慣習や風俗などの「状況」の「圧力」や「傾向性」のもとで行われる。②「状況」の圧力や傾向性に対して自覚的・批判的であるためには、十分な情報の獲得と、「選択」の結果についての適切な判断が必要とされるが、それが困難である。③「状況」や「選択」にかかわる基本的な情報が獲得されているとしても、従属的位置にある労働者に、その特定の社会関係において自由な選択を行うことは許されない。(55~58ページ)

こうして、「自己決定」は多くの場合、疑似的で、決定者の「自己責任」を問えるようなものではない。つまり、「自己決定」は、個人の「自己責任」に直結させることができるようなものではない。真に自由な自己決定・選択が可能になる前提・条件の周到な吟味なしに、自己決定を自己責任に直結させるような「自己決定論」は、多く欺瞞をかかえるものである。(58ページ)

そこで、労働者が自己決定する際の鍵になるのは、個人が他者と「共にする決定」の場と仲間、連帯する組織を作り出すことである。(60ページ)

〇筆者はかつて、『みんなのなかにわたしがいる みんなとともにわたしがいる』(三重県社会福祉協議会、2004年3月)というタイトルの「小学生からの福祉読本」の作成にかかわったことがある。そこでの根本的な考え方は「実存」「自立」「共生」「まちづくり」「参画」「共働」などであった。

〇そのことを思い出しながら、改めて[1]における小松の言説を要約する。「自己決定」は、実際には、社会的広がりや他者との関係性(「関係としての私」「われわれのわれ」198ページ)のなかで行われる。「自己決定権は、個人主義を擬装しながら、実際には抽象化され、普遍化されることによって、いつでも国家共同体に転化・悪用されかねない危険性をもったもの」である。その意味で、「自己決定権を個々人の具体的な実存の側から見てみれば、そんなものは、はじめからないのだと極論してもよい。それをあるのだとなお言い募るのであれば、幻想としてあるのだと言うしかない」(106ページ)。これが、小松が最も強く主張する「自己決定権の欺瞞性」、すなわち「自己決定権という罠」である。加えて、小松の「共決定」(「相互決定」:筆者)という言説にも留意したい。

【初出】

<雑感>(85)阪野 貢/「自己決定」と「自己責任」:いま改めてその虚飾と欺瞞について考える―小松美彦著『「自己決定権」という罠』と吉崎祥司著『「自己責任論」をのりこえる』の読後メモ―/2019年6月22日/本文

補遺

〇小気味よい本に出会うと楽しいものである。筆者の手もとにある、桜井智恵子(さくらい・ちえこ、教育社会学)の『教育は社会をどう変えたのか―個人化がもたらすリベラリズムの暴力―』(明石書店、2021年9月。以下[1])もその一冊である。タイトルからも興味をそそられる。(小気味よさはしばしば、一元論的な思考やそれに基づく思考停止状態のなかにあることに留意しておきたい。)

〇生存のための「自立」を必要条件とする資本主義社会は、能力と所有の論理に基づいている。現代社会のルールであるリベラリズム(自由主義)は、個人の尊厳や自由、多様性、自己決定(自己責任)などを最も重要な価値とみなしている。そういう社会の政治経済的構造が生み出す排除や差別などの諸困難に対する桜井の主張は、明快である。能力主義の価値観を是認し、それを国家や社会の支配層と共有している限り、排除や差別は助長され正当化される。すなわち、個人が「自立」能力で生き延びるために自己中心的に生きることは、排除や差別する社会を自分自身が支えていることになる。そこで考えるべきは、現代社会の根底にある能力主義=業績承認の解体、である。

〇[1]におけるキーワードは、「個人化」、「能力の共同性」、「存在承認」である。それぞれの定義とそれに関する言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部語尾変換)。

個人化

私たちは、個人で稼いで個人で満たすという「勤労」概念に基づく個人化社会をつくった。生きていくためのニーズを満たすために、がんばって働き自分で稼ぐスタイルが前提となり、皆で分かち合う共同性は縮減した。環境や状況の劣悪は横に置き、「生きる上での困難」を乗り越えられないことを個人の問題に矮小化する傾向を「個人化」と呼ぶ(16ページ)。

能力の共同性

能力は個人が有する固有(単独)のものではない(私的所有物ではない:阪野)。能力は、他者や社会・文化によって、個のなかに共同的に培われているものであり、他者や環境とのかかわりという相互関係自体(能力の共同性)である(188ページ)。すなわち、能力とは、分かちもたれて現れたもの(互いに分かち合って共有するもの:阪野)であり、それゆえその力は関係的であり共同のものである。能力は個に還元できない(190ページ)。「共同」とは、個が「力を合わせる」「互いに助け合う」というものではなく、「いっしょにある」という意味合いであり、「私のなかにみんながいる」(189ページ)のである。

存在承認

現代社会を覆う能力主義は、「できること」(成果や業績)を承認する「業績承認」を意味する。それに対していま必要とされるのは、「在ること」(ありのまま)を承認する「存在承認」である。それは、自分自身を自分で承認し得る、「社会的状態」の構想である(187ページ)。すなわち、存在承認とは、「共同的なものを基底に、自分を自分で承認しうる所得配分を前提にした状態」(251ページ)をいう。

●現代の学校現場で、子どもは批判的に物事を考える機会を奪われている。必要なときに他者を頼ることは「依存」と見なされ、自助努力で生きることが大事だという価値観が教え込まれる。教育現場は、学力やコミュニケーション能力で人の価値が計られる能力主義によって貫かれ、自己責任という考え方を刷り込む場となっている。そこには、共に生きる社会や国の在り方を考えたり、能力主義によって正当化される経済格差をもたらす資本主義に疑問を持ったりする余地はない(12~13ページ)。

●学校や社会には「能力の高い人ほど優秀」というソフトな優生思想が浸透している(15ページ)。それによって生きづらさが生じ、社会的弱者がつくられ、自責他害が強まっている(206ページ)。また、凄惨(せいさん)な相模原障害者施設殺傷事件(2016年7月)を受けてもなお、自己責任や排除を生み出す能力主義に基づく教育を問い直す機運は高まらず、グローバル人材の育成という形でむしろ強化されている。他方で、子どもの状況に応じた多様な教育機会を確保するとして個別支援の流れが強まっている。それは、学校のありようを問い直さずに子どもの分断を正当化する(15ページ)。

●個別救済は、トラブルが起きてからの救済システムであり、それらを生み出す社会的なあり方をこそ、問う必要がある。個別救済だけでは、逆に現在の排除的な社会の原理や個人化を補完することになる(19ページ)。

●資本主義経済を基調とする日本の公教育制度は、教育を受けることを権利として保障し、その保障を通して教育における国家支配を実現していくような体制である。いいかえれば、「保障」を通して「支配」を実現し、「支配」を実現するために「保障」を行う教育体制である(岡村達雄)(111ページ)。

●リベラリズムは近代個人の自由や多様性を尊重するために、政治権力や世間から干渉されない個人の自由を重視した。すなわち、個人の自由が、個人化された自由に矮小化されてしまった。個人の自由にとって大切なのは、個人化されない自由である(20、21ページ)。

●能力主義が導く自己責任論は、本人の能力や努力に問題を矮小化し、社会が協働する意味や契機を奪っている。すなわち、能力が個に分断されることで、人々には共同性が見えにくくなっている。「地域との連携」がお題目のように叫ばれているが、連携をすればよいというわけではない。自己責任論を広げるような連携ならしない方がずっとましだ。また、自己責任論は、「自立支援」という名の下に「自立するなら支援する」という脅迫めいたメッセージを発している(60~63ページ)。「支援」は支配的要素を含む言葉でもある(59ページ)。

●「能力の共同性」は、多様な人々が力を合わせるという意味合いとは異なり、個に還元できない能力論である。「依存先を増やす」というような個人化された共同性は、いともたやすくネオリベラリズム(新自由主義。個人の選択や市場原理の重視)に利用される。「存在承認」は、あなたの存在を認めるよといった承認論ではない(261ページ)。共同的なものでしかありえない、個人化されていない存在のあり方である(251ページ。)

〇繰り返しになるが、桜井の主張は脱個人化と能力主義の解体である。それによって、「自由で平等な社会への書き換え」(257ページ)が可能となる。その際、桜井にあっては、新しいしくみを構築するのではなく、現在の社会を覆う個人化や能力主義に基づく仕組みや制度を「脱構築」(既存のものを問い直して一度解体し、新たなものに再構成)し、非資本主義的な生活様式による社会を構想することが肝要となる。そこに求められるのは、「能力が個人のものではなく、いつも共同ではたらいていて、競争をしなくても必要に応じて分かち合う論理」(252ページ)である。それは、「(存在承認の基で)生きていくための所得分配がフェアで、それぞれが自由に生き合うという世界」(262ページ)、「アナキズム(国家や市場の支配権力に向き合いながら、自分たちの問題を自分たちで解決す知恵・思想:阪野)のようなもので教育や福祉の世界を包囲する」(252ページ)社会をめざす。要するに、個々人の「能力に応じて」から「必要に応じて」への転換である。

〇なお、[1]のタイトルを「市民福祉教育は地域・社会をどう変えたのか」と読み替えると、汗顔の至りである。福祉教育は、子どもが自主的に、そして自由かつ平等に学ぶ場としての学校や学校教育の根源的・社会構造的な問題状況やその要因を厳しく問うてきたか。支配的な価値観のままに物事を承認し提案することは現状肯定につながるが、人間・社会の現実を主導する価値観やその枠組みにあてはめることに終始し、枠組みそのものを問うてこなかったのではないか。仮に桜井の言説に依拠するとすれば、個人化や能力主義、業績承認や存在承認などについて深く問うことなく、自立(自律)や連帯(共生)、まちづくりなどについて理念的・表層的に言及するだけではなかったか。それらを問うてこなかった「成果」は、資本主義システムにおける教育や福祉を下支えし、補完することにある。個人化や能力主義に基づく教育や福祉の拡大再生産(個人の自由と分断と多様化による管理・統治)である。

〇筆者はかつて、『みんなのなかにわたしがいる みんなとともにわたしがいる』(三重県社会福祉協議会、2004年3月)というタイトルの「小学生からの福祉読本」の作成にかかわったことがある。そのタイトルの意味するところは、「よりよくある」ための人間の「自立と連帯」「自律と共生」である。それは、桜井の言説によると、個人化に基づくものであり、個人モデルのそれであることになる。そこで筆者には、「自立と連帯」「自律と共生」を「個のもの」のままではなく、「共同のもの」「分かち合うもの」としていかに展望するかが問われることになる。その意味で、「私のなかにみんながいる」という桜井の言葉は重い。

〇「私のなかにみんながいる」は、「みんなのなかに私がいる みんなとともに私がいる」の基底あるいは前提に位置づくのであろうか。そう考える場合、それは、(必ずしも力を合わせるという要素はない)一緒に行う「共同」と相互作用の「共働」を含意する(分かち合う)ことになる。「共同と共働」に基づく「自立と連帯」「自律と共生」である。そしてそこには、アナキズムやコミュニズム(共同体主義)に基礎をおく社会像が構想される。

〇筆者の手もとに、桜井智恵子の『教育は社会をどう変えたのか―個人化がもたらすリベラリズムの暴力―』(明石書店、2021年9月)という本がある。

〇生存のための「自立」を必要条件とする資本主義社会は、能力と所有の論理に基づいている。現代社会のルールであるリベラリズム(自由主義)は、個人の尊厳や自由、多様性、自己決定(自己責任)などを最も重要な価値とみなしている。そこでは、環境や状況の劣悪は横に置いて、「生きる上での困難」を乗り越えられないことが個人の問題に矮小化される。その傾向を桜井は「個人化」という。そういう社会の政治経済的構造が生み出す排除や差別などの諸困難に対する桜井の主張は、明快である。「能力主義」の価値観を是認し、それを国家や社会の支配層と共有している限り、排除や差別は助長され正当化される。すなわち、個人が「自立」能力で生き延びるために自己中心的に生きることは、排除や差別する社会を自分自身が支えていることになる。そこで考えるべきは、現代社会の根底にある能力主義=業績承認の解体、である。

〇桜井の主張は脱個人化と能力主義の解体である。それによって、「自由で平等な社会への書き換え」(257ページ)が可能となる。その際、桜井にあっては、新しいしくみを構築するのではなく、現在の社会を覆う個人化や能力主義に基づく仕組みや制度を「脱構築」(既存のものを問い直して一度解体し、新たなものに再構成)し、非資本主義的な生活様式による社会を構想することが肝要となる。そこに求められるのは、「能力が個人のものではなく、いつも共同ではたらいていて、競争をしなくても必要に応じて分かち合う論理」(252ページ)である。それは、「私のなかにみんながいる」ことを意味し、個々人の「能力に応じて」から「必要に応じて」への転換である。

〇桜井の言説を「市民福祉教育は地域・社会をどう変えたのか」と読み替えると、汗顔の至りである。福祉教育は、子どもが自主的に、そして自由かつ平等に学ぶ場としての学校や学校教育の根源的・社会構造的な問題状況やその要因を厳しく問うてきたか。支配的な価値観のままに物事を承認し提案することは現状肯定につながるが、人間・社会の現実を主導する価値観やその枠組みにあてはめることに終始し、枠組みそのものを問うてこなかったのではないか。仮に桜井の言説に依拠するとすれば、個人化や能力主義、「業績承認」や「存在承認」などについて深く問うことなく、自立(自律)や連帯(共生)、まちづくりなどについて理念的・表層的に言及するだけではなかったか。その際の業績承認は、「できること」(成果や業績)を承認することをいい、存在承認は「在ること」をありのままに承認することをいう。それらを問うてこなかった「成果」は、資本主義システムにおける教育や福祉を下支えし、補完することにある。個人化や能力主義に基づく教育や福祉の拡大再生産(個人の自由と分断と多様化による管理・統治)である。

【初出】

<雑感>(155)阪野 貢/「私のなかにみんながいる」ということ―桜井智恵子著『教育は社会をどう変えたのか』読後メモ―/2022年7月18日/本文

05 「世間」からの解放

<文献>

(1)阿部謹也『「世間」とは何か』講談社現代新書、1995年7月、以下[1]。

(2)阿部謹也『学問と「世間」』岩波新書、2001年6月、以下[2]。

(3)佐藤直樹『「世間」の現象学』青弓社、2001年12月、以下[3]。

(4)山本七平『「空気」の研究』文藝春秋、1983年10月、以下[4]。

(5)鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力―日本社会はなぜ息苦しいのか―』講談社現代新書、2020年8月、以下[5]。

(6)岡檀『生き心地の良い町―この自殺率の低さには理由がある―』講談社、2013年7月、以下[6]。

〇筆者はこれまで、いくつかの地域で、「まちづくり」や「市民福祉教育」の実践「活動」にかかわってきた。正直に言えば、自分が現に居住する地域での取り組みには、ある種の“息苦しさ”や閉塞感を感じてきた。その息苦しさを和らげるためには“酸素”を吸入し、いま一度呼吸を整えることが必要である。以下の[1]から[4]の「世間」と「空気」に関する抜き書きは、過去に吸ったことのある空気よりも高濃度の酸素である。筆者には、いま所属する世間で、その流量や濃度、吸入方法を如何に考えるかが問われることになる(抜き書きと要約)。

[1]阿部謹也『「世間」とは何か』

西欧では社会というとき、個人が前提となる。個人は譲り渡すことのできない尊厳をもっているとされており、その個人が集まって社会をつくるとみなされている。したがって個人の意思に基づいてその社会のあり方も決まるのであって、社会をつくりあげている最終的な単位として個人があると理解されている。日本ではいまだ個人に尊厳があるということは十分に認められているわけではない。しかも世間は個人の意思によってつくられ、個人の意思でそのあり方も決まるとは考えられていない。世間は所与とみなされているのである。(13~14ページ)

私達は世間という枠組の中で生きているのであって、誰もが世間を常に意識しながら生きているのである。いわば世間は日本人の生活の枠組となっている。敢(あ)えていえば日本人は皆世間から相手にされなくなることを恐れており、世間から排除されないように常に言動に気をつけているのである。(14、15ページ)

世間とは個人個人を結ぶ関係の環であり、会則や定款はないが、個人個人を強固な絆で結び付けている。しかし、個人が自分からすすんで世間をつくるわけではない。何となく、自分の位置がそこにあるものとして生きている。世間には、形をもつものと形をもたないものがある。形をもつ世間とは、同窓会や会社、政党の派閥、短歌や俳句の会、文壇、囲碁や将棋の会、スポーツクラブ、大学の学部、学会などであり、形をもたない世間とは、隣近所や、年賀状を交換したり贈答を行う人の関係をさす。(16、17ページ)

世間には厳しい掟がある。それは特に葬祭への参加に示される。その背後には世間を構成する二つの原理がある。一つは長幼の序であり、もう一つは贈与・互酬の原理である。世間の掟にはもう一つ重要なものがある。それは世間の名誉を汚さないということである。(17、18ページ)

「世間」の構造に関連して注目すべきことがある。西欧人なら、自分が無実であるならば人々が自分の無実を納得するまで闘うということになるが、日本人の場合は、自分は無罪であるが、自分が疑われたというだけで、世間を騒がせたことについて謝罪することになる。このようなことは、世間を社会と考えている限り理解できない。世間は社会ではなく、自分が加わっている比較的小さな人間関係の環なのである。(20~21ページ)

[2]阿部謹也『学問と「世間」』

「世間」と社会の違いは、「世間」が日本人にとっては変えられないものとされ、所与とされている点である。社会は改革が可能であり、変革しうるものとされているが、「世間」を変えるという発想はない。明治以降わが国に導入された社会という概念においては、西欧ですでに個人との関係が確立されていたから、個人の意志が結集されれば社会を変えることができるという道筋は示されていた。しかし「世間」については、そのような道筋は全く示されたことがなく、「世間」は天から与えられたもののごとく個人の意志ではどうにもならないものと受けとめられていた。したがって「世間」を変えるという発想は生まれず、改革や革命という発想も生まれえなかった。(111~112ページ)

「世間」は差別的で排他的な性格をもっている。仲間以外の者に対しては厳しいのである。「世間」には序列があり、その序列を守らない者は厳しい対応を受ける。それは表立っての処遇ではないが、隠微な形で排除される。「世間」の中では個性的な生き方はできない。常に「世間」の枠を意識していなければならないからである。自分と「世間」とは一体として意識されている。自分が落ちこぼれないように努力している反面で、「世間」の外に特定の対象を設定して、その対象に対して自分の優位を確認しようとする。「世間」の外にそのような対象を設定することによって、自分自身の恐れや不安を転嫁するのであり、「世間」に対する恐怖を和らげるのである。私たち自身が「世間」の中で生きている不安を転嫁する過程で差別意識が発生してくるのである。その意味で差別意識は「世間」の産物である。(151~152ページ)

[3]佐藤直樹『「世間」の現象学』

社会という言葉はわが国の「近代化」と一体となったかたちで、つまり「近代化」のシステムとして展開された。ジャーナリズムや学問の世界では、あたかも西欧流の社会が実在するかのように、社会という言葉があたりを席巻した。しかしそれは、蜃気楼のようなものだった。おおかたの見方に反して、「世間」は消滅するどころか、実際に明治以降私たちの<生活世界>に実在したのは、「近代化」のシステムとしての社会ではなく歴史的・伝統的システムとしての「世間」のほうであった。(98ページ)

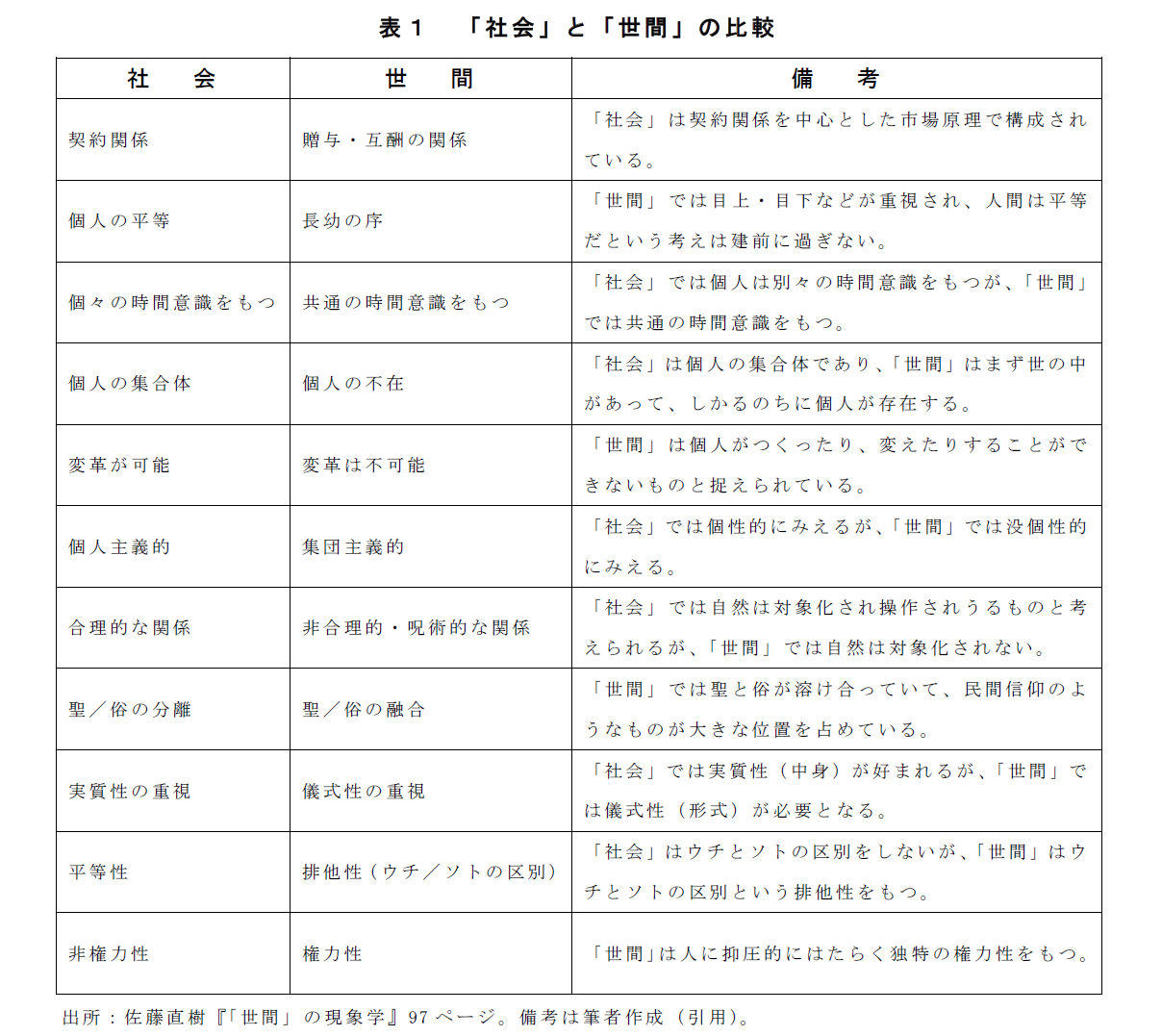

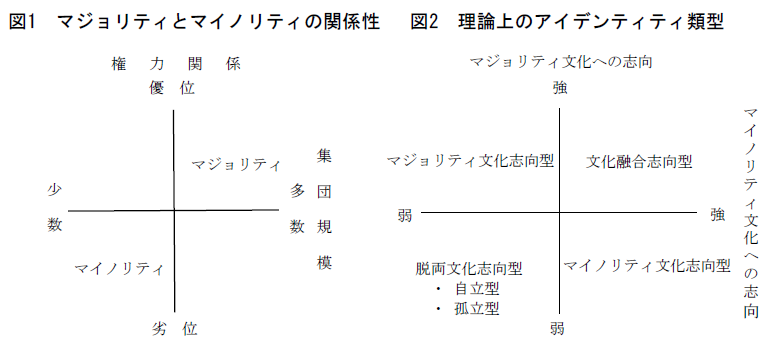

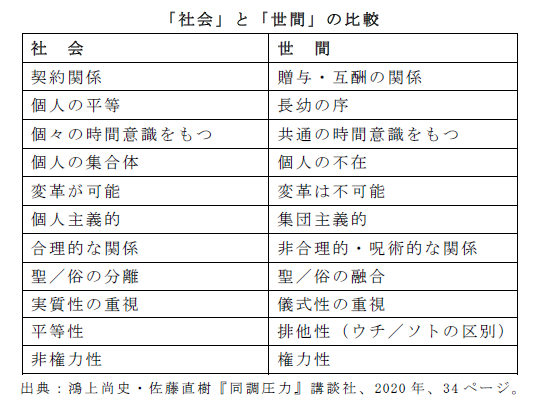

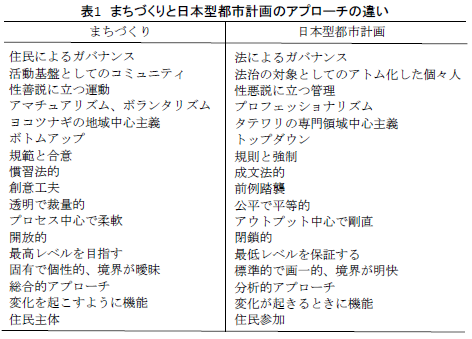

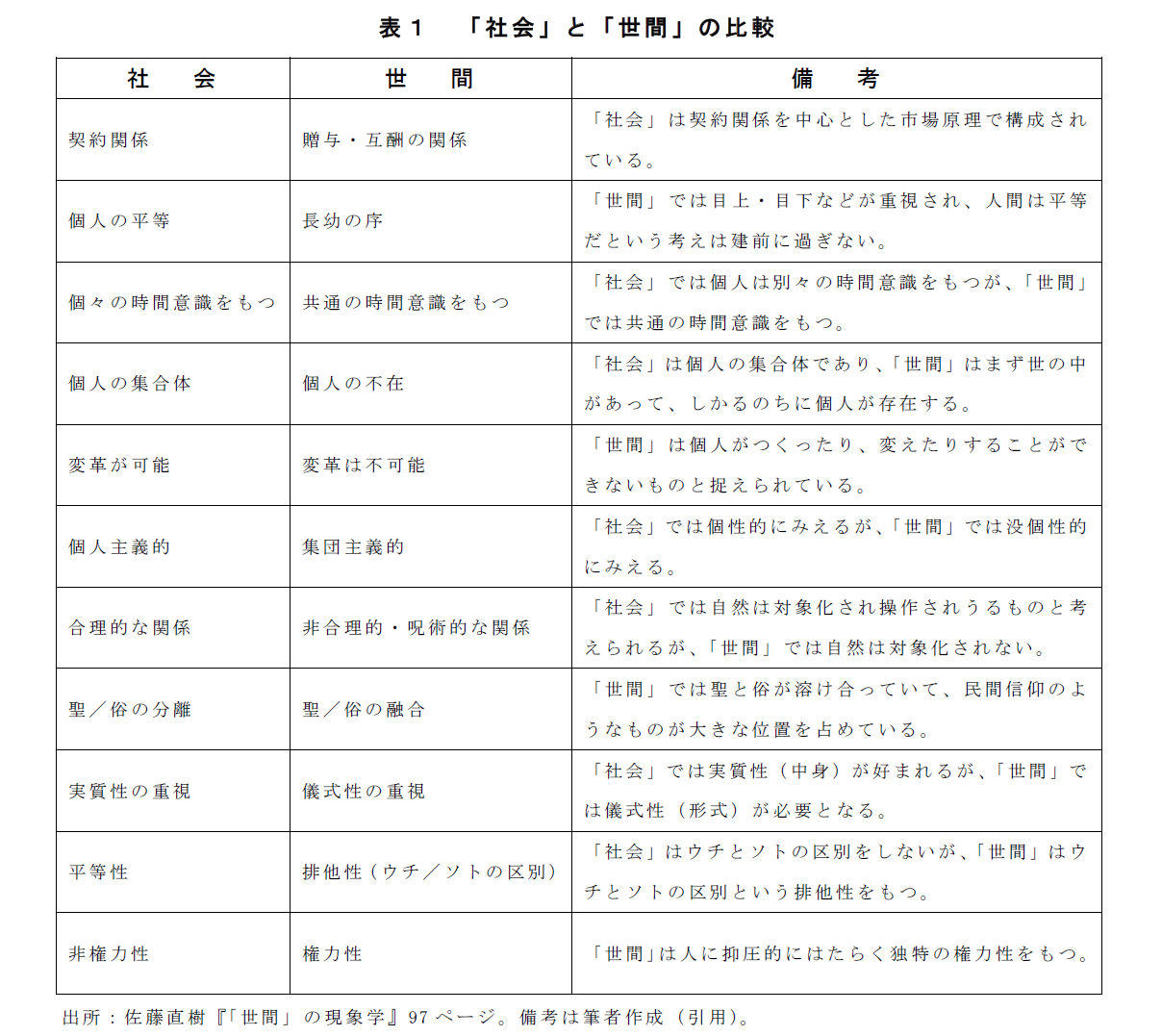

西欧流の「社会」と日本の「世間」のちがいを簡単にまとめると表1のようになる。(97ページ)

[4]山本七平『「空気」の研究』

「空気」は非常に強固でほぼ絶対的な支配力をもつ「判断の基準」であり、それに抵抗する者を異端として、「抗空気罪」で社会的に葬るほどの力をもつ超能力である。われわれは「空気」に順応して判断し決断しており、総合された客観情勢の論理的検討の下に判断を下して決断しているのではない。だが通常この基準は口にされない。それは当然であり、論理の積み重ねで説明することができないから「空気」と呼ばれているのだから。従ってわれわれは常に、論理的判断の基準と、空気的判断の基準という、一種の二重基準(ダブルスタンダード)のもとに生きているわけである。そしてわれわれが通常口にするのは論理的判断の基準だが、本当の決断の基準となっているのは、「空気が許さない」という空気的判断の基準である。(22ページ)

「空気」の基本にあるのは臨在感的把握である。それは、物質から何らかの心理的・宗教的影響をうける、言いかえれば物質の背後に何かが臨在していると感じ、知らず知らずのうちにその何かの影響を受けることをいう。(32、33ページ)

臨在感の支配により人間が言論・行動等を規定される第一歩は、対象の臨在感的な把握にはじまり、これは感情移入を前提とする。感情移入はすべての民族にあるが、この把握が成り立つには、感情移入を絶対化して、それを感情移入だと考えない状態にならねばならない。従ってその前提となるのは、感情移入の日常化・無意識化乃至は生活化であり、一言でいえば、それをしないと、「生きている」という実感がなくなる世界、すなわち日本的世界であらねばならないのである。(38ページ)

臨在感は当然の歴史的所産であり、その存在はその存在なりに意義を持つが、それは歴史観的把握で再把握しないと絶対化される。そして絶対化されると、自分が逆に対象に支配されてしまう、いわば「空気」の支配が起ってしまうのである。(40ページ)

われわれは、「空気」を排除するため、現実という名の「水」を差す。「水」とはいわば「現実」であり、現実とはわれわれが生きている「通常性」であり、この通常性がまた「空気」醸成の基である。そして日本の通常性とは、実は、個人の自由という概念を許さない。(129、172ページ)

ある一言が「水を差す」と、一瞬にしてその場の「空気」が崩壊するが、その場合の「水」は通常、最も具体的な目前の障害を意味し、それを口にすることによって、即座に人びとを現実に引きもどすことを意味している。われわれの通常性とは、一言でいえばこの「水」の連続、すなわち一種の「雨」なのであり、この「雨」がいわば「現実」であって、しとしとと降りつづく “ 現実雨 ” に、「水を差し」つづけられることによって、現実を保持しているわけである。従ってこれが口にできないと “ 空気 ” 決定だけになる。(91、92ページ)

〇「世間」と「空気」は過去の遺物ではない。「世間」は今日も、解体・消滅することなく、そこに所属する人々の行動原理として働いている。そこで醸成される「空気」は、人々を支配し、ときには議論を否定し、思考を停止させる。日本の現代社会においては一面では、「世間」が膨張し、「空気」が意思決定の主役のようにもなっている。

〇「まちづくり」や「市民福祉教育」の世界ではこれまで、「世間」と「空気」の存在を前提にした議論が十分に行われてきたとは言えない。もっぱら、「地域社会」「市民社会」「共生社会」などの、翻訳語としての「社会」(society)を舞台にした議論が行われてきた。「社会」は観念的な世界であり、人はそのなかで生きているとはいえ、一定の心理的距離を置くこともできる。「世間」は日常生活における具体的な人間関係であり、一面では本音(ほんね)の世界でもある。右傾社会や格差社会、そして監視社会すなわち管理社会が進展するなかでいま、その趨勢を押しとどめ、真の市民社会や共生社会の実現を図るために、日常語としての「世間」と「空気」について探究する必要がある。「世間」と「空気」を対象化し議論することは、「社会」について論究する際のひとつの前提である。それはまた、自分の存在を意識し思考することであり、「社会」や「世間」の「息苦しさ」から自分や他の人々を解放することに通じる。

〇[5]は、鴻上尚史(作家・演出家)と佐藤直樹(評論家)の対談本である。「人を苦しめているものは『同調圧力』と呼ばれるもので、それは『世間』が作り出しているもの」である。新型コロナウイルスの感染拡大によって、日本特有の「世間」が強化され、「同調圧力」が狂暴化・巨大化している。自粛の強制や監視、感染者に対するバッシングなどがそれである。「世間」の特徴は、「所与性」(変わらないこと・現状を肯定すること)にあり、「今の状態を続ける」「変化を嫌う」ことにある(鴻上:6、7ページ)。[5]は、新型コロナがあぶり出した「世間」のカラクリや弊害について追求する。

〇[5]で筆者が留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

[5]鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力』

「同調圧力」を生む「世間」:鴻上

「同調圧力」とは、「みんな同じに」という命令である。同調する対象は、その時の一番強い集団である。多数派や主流派の集団の「空気」に従えという命令が「同調圧力」である。数人の小さなグループや集団のレベルで、職場や学校、PTAや近所の公園での人間関係にも生まれる。日本は「同調圧力」が世界で突出して高い国なのである。そして、この「同調圧力」を生む根本に「世間」と呼ばれる日本特有のシステムがある。(5ページ)

「世間」と「社会」の違い:鴻上

「世間」というのは、現在及び将来、自分に関係がある人たちだけで形成される世界のことである。分かりやすく言えば、会社とか学校、隣近所といった、身近な人びとによってつくられた世界のことである。「社会」というのは、現在または将来においてまったく自分と関係のない人たち、例えば同じ電車に乗り合わせた人とか、すれ違っただけの人とか、知らない人たちで形成された世界である。つまり、「あなたと関係のある人たち」で成り立っているのが「世間」、「あなたと何も関係がない人たちがいる世界」が「社会」である。日本人は「世間」に住んでいるけれど、「社会」には住んでいない。(31、32ページ)

「世間」と「社会」の二重構造:佐藤

「社会」というのは、「ばらばらの個人から成り立っていて、個人の結びつきが法律で定められているような人間関係」である。法律で定められている人間関係が「社会」である。「世間」というのは、「日本人が集団となったときに発生する力学」である。「力学」とはそこに同調圧力などの権力的な関係が生まれることを意味する。日本人は「世間」にがんじがらめに縛られてきたために、「世間」がホンネで「社会」がタテマエという二重構造ができあがっている。おそらく現在の日本の社会問題のほとんどは、この二重構造に発していると言ってもいい。(33~35ページ)

「世間」を構成するルール:佐藤

「世間」を構成するルールは四つある。①お返しのルール/毎年のお中元・お歳暮に代表されるが、モノをもらったら必ず返さなければならない。②身分制のルール/年上・年下、目上・目下、格上・格下などの「身分」がその関係の力学を決めてしまう。③人間平等主義のルール/「みんな同じ時間を生きている」、すなわち「みんな同じ仲間である」と考えている。そこから、「出る杭は打たれる」ことになり、「個人がいない」ということになる。④呪術性のルール/「友引の日には葬式をしない」といったように、俗信・迷信に逆らうことができない。こうした四つのルールからできあがったのが「世間」である。そうした人間関係のつくり方をしている国は日本しかないのではないか。(35~50ページ)

「世間」の特徴:鴻上

「世間」には五つの特徴がある。①「贈り物は大切」、②「年上が偉い」、③「『同じ時間を生きること』が大切」、④「神秘性」(佐藤がいう「呪術性」)、佐藤の言説と同じである。加えて⑤「仲間外れをつくる」がある。それは「排他性」を意味し、仲間外れをつくることが、自分たちの「世間」を意識し、強固にすることになる。この五つの特徴(ルール)のうち、一つでも欠けた場合に表れるのが「空気」である。「世間」が流動化したものが「空気」である。「空気」に支配されるのは、それが「世間」の一種だからである。(50~53ページ)

〇要するに、「世間」の本質は、その暗黙のルールに従うこと、みんなと同じことをすることにある。「世間」のルール(その強さ)が、「みんな同じ」すなわち「違う人にならない」という同調圧力を生み出し、個人の行動を抑制するのである。

〇「同調圧力」とは、「少数意見を持つ人、あるいは異論を唱える人に対して、暗黙のうちに周囲の多くの人と同じように行動するよう強制すること」である。すなわち、「何かを強いられること」「異論が許されない(封じられる)状況」(16ページ)をいう。こうした同調圧力や相互監視を生み出す、別言すればそれによって支えられるのが「世間」である。この「世間」と「同調圧力」が、いまの日本社会の「息苦しさ」や「生きづらさ」の正体である。それを緩和あるいは除去するためには、「世間のルール」を漸進的に変革するしかない。そのためのひとつのヒントを与えてくれるのが岡檀の[6]である。

〇[6]は、「地域の社会文化的特性が住民の精神衛生にあたえる影響、特に、コミュニティの特性と自殺率との関係」(10ページ)を明らかにしている。徳島県南部に位置する旧・海部町(現・海陽町)は、太平洋に臨む、人口3000人前後で推移してきた小規模な町である。その町は、全国でも極めて自殺率の低い「自殺 “最” 稀少地域」である。[6]は、そこに暮らす町民たちの、「生きづらさを取り除く」ユニークな人生観や処世術を、2008年から4年にわたる現地調査によって解き明かす(「帯」)。

〇[6]で筆者が注目したいひとつの言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

[6]岡檀『生き心地の良い町』

5つの自殺予防因子

旧・海部町ではなぜ、自殺者が少ないのか。「自殺予防因子」として次の5つが考えられる。

① いろんな人がいてもよい、いろんな人がいたほうがよい

多様性を尊重し、異質や異端なものに対する偏見が小さく、「いろんな人がいてもよい」と考えるコミュニティの特性がある。それだけではなく、「いろんな人がいたほうがよい」という考え方が町に浸透している。

② 人物本位主義をつらぬく

職業上の地位や学歴、家柄や財力などにとらわれることなく、その人の問題解決能力や人柄によって判断するという考え方が重んじられている。

③ どうせ自分なんて、と考えない

町民には、自分たちが暮らす世界を自分たちの手によって良くしようという、基本姿勢がある。「どうせ自分なんて」と考える人が少なく、主体的に社会にかかわる人が多い。

④ 「病(やまい)」は市(いち)に出せ

病気のみならず、生きていく上でのあらゆる問題をひとりで抱えるのではなく、みんなで解決しようという考え方がある。町民の、援助を求める行為への心理的抵抗が小さい。

⑤ ゆるやかにつながる

人間関係が固定していない。町民はそれぞれが、息苦しさを感じない距離感を保ちながら、「ゆるやかな絆」のもとで連携している。(29~92ページ)

〇岡はいう。旧・海部町は江戸時代の初期、材木の集積地として飛躍的に隆盛し、「多くの移住者によって発展してきた、いわば地縁血縁の薄いコミュニティだった」(88ページ)。「人の出入りの多い土地柄であったことから、人間関係が膠着(こうちゃく)することなくゆるやかな絆が常態化したと想像できる」(90ページ)。こうした歴史的背景のもとで培われ維持されてきた「ゆるやかな絆」が、自殺予防を促している。「ゆるやかな絆」という住民気質に注目しておきたい。

〇ここで、世論がどのようなメカニズムで形成されるかを検討したE.ノエル=ノイマン(1916年~2010年、ドイツの政治学者)の「沈黙の螺旋理論」についてメモって(紹介して)おきたい。その概要はこうである。人間はその社会的天性として、仲間と仲たがいして孤立することを恐れる(「孤立への恐怖」)。人間には意見分布の状況(「意見(の)風土」)を認知する能力がある(「準統計的感覚(能力)」)。そこで、自分の意見が多数派であると判断したときは、自分の意見を公然と表明する。逆に自分の意見が少数派であると認識した場合は、孤立を恐れて沈黙を促す(守る)。この循環過程によって意見の表明と沈黙が螺旋状に増幅し、多数派意見への「なだれ現象」(同調)が引き起こされ、多数派意見が「世論」(「論争的な争点に関して自分自身が孤立することなく公然と表明できる意見」)として公認されるようになる。そして、少数派はますます孤立の度を深めていく。なお、ノエル=ノイマンは、少数派でありながら、孤立の脅威をものともしないで意見表明する、「ハードコア(固い核)」と名付ける活動層についても言及する。「沈黙の螺旋研究」の詳細については、E.ノエル=ノイマン、池田謙一・安野智子訳『沈黙の螺旋理論―世論形成過程の社会心理学―』(改訂復刻版、北大路書房、2013年3月)と、たとえば時野谷浩の『世論と沈黙―沈黙の螺旋理論の研究―』(芦書房、2008年3月)を参照されたい。

補遺

・歩いて2、3分の所に住むおじいちゃんが入院された。「にわか百姓」の私に、いつも優しくまた丁寧に、農作業を指南してくれた方である。早速お見舞いに伺ったが、一週間ほどたってご子息からお礼の連絡が入った。電話で、である。

・我が家には2002年3月生まれの犬(柴犬)がいた。目が見えず、耳も聞こえず、認知症の症状が顕著にみられた。ある夜、大きな声で鳴き始めた。すぐに対応したが、近所からお叱りの連絡が入った。深夜23時30分、無言電話で、であ。

・私は数年前、地元の老人クラブの役員を仰せつかった。ある役員との連絡は、時にはメールで行うことがあった。いま思えば、その時の話題は少々厄介なものばかりであった。メールは、お互いの「繋がり」を深化させない、「摩擦」を避けるためのツールとして活用されたのだろうか。

・3年前、隣の家が火事になり、大騒ぎになった。翌日、お見舞いと後片付けにお邪魔したが、その作業に参加したのは私だけであった(2日目には丁重に断られている)。今年になって、近所に住む二人のおばあちゃんが他界された。それを知ったのは1か月後のことである。「村八分」の二分はどこへやら、である。

【初出】

<雑感>(46)阪野 貢/「世間」の膨張と「空気」の支配―その「息苦しさ」からの解放―/2017年4月24日/本文

<雑感>(120)阪野 貢/同調圧力の強い世間を生き抜くということ―鴻上尚史・佐藤直樹著『同調圧力』と岡檀著『生き心地の良い町』のワンポイントメモ―/2020年10月2日/本文

06 「しょうがい」と疑似体験の陥穽

「しょうがい」と疑似体験の陥穽【その1】

<文献>

(1)荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』柏書房、2021年5月、以下[1]。

(2)荒井裕樹『車椅子の横に立つ人―障害から見つめる「生きにくさ」―』青土社、2020年8月、以下[2]。

(3)荒井裕樹『障害者差別を問いなおす』ちくま新書、2020年4月、以下[3]。

(4)荒井裕樹『障害と文学―「しののめ」から「青い芝の会」へ―』現代書館、2011年2月、以下[4]。

(5)荒井裕樹『差別されてる自覚はあるか―横田弘と青い芝の会「行動綱領」―』現代書館、2017年1月、以下[5]。

〇1970年代から80年代にかけて、日本脳性マヒ者協会「青い芝の会」神奈川県連合会の横田弘や横塚晃一らは、「障害者は不幸」「障害者は施設で生きるしかない」「障害者は殺されてもやむを得ない」といった固定的な価値観(常識)と闘った([3]134ページ。注①、②)。その後、「完全参加と平等」(1981年の「国際障害者年」)をはじめ「バリアフリー社会」「自立生活」「地域生活支援」「地域共生社会」、あるいは「共生共育」(インクルーシブ教育)などの実現をめざした障がい者運動が展開された。2016年4月に「障害者差別解消法」(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行され、同年7月にはその対極に位置する「相模原障害者施設殺傷事件」が起きた。「差別を解消するための法律を作れば、そのうち差別は克服される」といってしまえるほど、この社会は単純な仕組みにはなっていない([3]13ページ)。元施設職員の犯人・植松聖は「重度障害者は不幸をばらまく存在であり、絶対に安楽死させなければいけない」と断言した。そして早々に、事件の風化が進んだ。ここに障がい者差別の「現在」があり、青い芝の会の「過去」の闘争やその思想が浮かび上がる。

〇荒井裕樹は、「この社会に存在する数々の問題について『言葉という視点』から考えること」を仕事にする気鋭の「文学者」である。専門は、厳しい境遇に追いやられている「被抑圧者の自己表現活動」([1]20ページ)である。主な研究対象(テ―マ)は、障害や病気と共に生きる人たちの「言葉」であり、障がい者運動や患者運動にかかわる(かかわった)人たちの表現活動である。荒井はいう。1970年代に、障がい者の苦労をわかってもらうのではなく、世間の障がい者差別と闘った「青い芝の会」神奈川県連合会の横田は、「障害者は不幸」「障害は努力して克服すべき」という考えが常識だった時代に「なんで障害者のまま生きてちゃいけないんだ?!」と言った([1]151ページ)。障がい者運動家たちからもらった最大のものは、「『正しい』とか『立派』とか『役に立つ』といった価値観自体を疑う感覚」([1]244ページ)である。「ある人の『生きる気力』を削(そ)ぐ言葉が飛び交う社会は、誰にとっても『生きようとする意欲』が湧(わ)かない社会になる。そんな社会を次の世代には引き継ぎたくない」([1]29ページ)。荒井が依拠する基本的な視点や認識のひとつであり、ひとりの「学者」としての覚悟(姿勢)である。

〇[1]は、「言葉」に潜む暴力性を明らかにし、その息苦しさ(「言葉の壊れ」)に抗(あらが)うための18本のエッセイ集である。荒井は、「言葉の殺傷力」、特に2010年代以降に顕著になった「言葉が壊されている」現実に、猛烈な危機感を持つ。「言葉というものが、偉い人たちが責任を逃れるために、自分の虚像を膨らませるために、敵を作り上げて憂(う)さを晴らすために、誰かを威圧して黙らせるために、そんなことのためばかりに使われ続けていったら、どうなるのだろう」(247ページ)。これが[1]の各エッセイに通底する問題意識である。空虚なスローガンやキャッチフレーズとともに、質疑や質問に向き合わず、討論やコミュニケーションを遮断した安倍政権の汚く卑劣な言葉やフレーズを思い出す。

〇[2]は、学術誌に掲載した論文と文芸誌やネットジャーナルに寄稿したエッセイの14本の論考から成っている。荒井の研究者人生「最初の10年間の総括」(222ページ)である。ほとんどの人が「車椅子の横に立つ人」を障がい者の「身内」か「介護者(福祉職)」と決めつけてしまう。障害や障がい者をめぐるある種の固定観念や思い込み(ステレオタイプ)にとらわれ、それを定型的・限定的に捉えてしまう狭い範囲での想像力は、何から生み出されるのか。障がい者が経験する現代社会における「生きにくさ(生きづらさ)」や、それをめぐる「語りにくさ(語られにくさ)」を言葉でどうとらえるのか。こうした「にくさ」が交錯(こうさく)する問題について考える端緒を開こうとするのが[2]である。そして荒井はいう。「いつか(その)正体を見極めて、ぶち壊したいと思う」(34ページ)。

〇[3]は、1970年代から80年代にかけてさまざまな抗議行動(闘争)を繰り広げた「青い芝の会」神奈川県連合会の問題提起を、その運動に参加した障がい者たちの言葉やフレーズ、思想や価値観などを通して丹念に振り返り、「障害者差別を問い直す」。たとえば、青い芝の会が「障害者と対立関係にある健康な者」「障害者を差別する立場にいる健康な者」を「健全者」(73ページ)と呼んだ。あるいは、憲法第25条に規定された「生存権」を「生きる権利」「この世に存在する権利」(194ページ)という意味で使ったことなどに言及し、そこに青い芝の会の思想をみる。そして荒井はいう。「障害者本人たちが、障害者抜きに作られた『常識』に対して、異議申し立てを行なってきた経緯」(22ページ)について、その具体的な事例を一つひとつ調べていくことが重要である。障がい者差別についてあまりにも早急にあるいは短絡的に「解決」を求める発想は、「弱い立場の人に我慢や沈黙を強いたり、そうした『解決』に馴染(なじ)めない人たちを排除したりする方向へと進みかねない」(252ページ)。複雑に入り組んだ障がい者差別の問題について考える荒井のスタンス(立場)である。

〇ここでは、福祉教育(とりわけその実践)に関してしばしば見聞きする言葉やフレーズのいくつかを[1][2][3]から抜き出し、荒井のその論点や言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

「障害」という言葉と定義([2])

これまで「障害」は「不幸の代名詞」「生きにくさの象徴」のように考えられてきた側面がある。「障害」は立場や見方によって定義がさまざまに変化し得る相対的なものである。(189、192ページ)

人は程度の差こそあれ、何らかの障害を抱えながら生きていると考えた方がよい。

自分には何ができて、何ができないのか。どこからが自分の手に負えない状況になってしまうのか。何かできないことに直面した際、誰に、どれだけのサポートを求めれば良いのか。自分のなかに「障害」を見出すというのは、こうした点について考えることでもある。ここでいう「障害」とは、「ある特定の文脈や状況のなかで、他の多くの人がそれほど苦労せずにできることができず、そのことで日常生活に支障をきたすこと」という意味である。人は誰しも「障害的要素」や「障害者的側面」をもっているはずであり、そうした内省(リフレクション、reflection)を通じて、社会を捉え返すことが大切である。(190~195ページ)

「障がい者」に対する紋切り型の表現([2])

障害者に対する紋切り型の表現は、これまでも繰り返し批判されてきた。記憶に新しい例で言えば、Eテレの情報バラエティ番組「バリバラ(Barrierfee Variety Show)」が、日本テレビ系列の有名チャリティ番組「24時間テレビ」にぶつけて「障害者×感動の方程式」と題した番組を組み、障害者が感動や勇気を与える存在として描かれることを「感動ポルノ」(Inspiration porn)と批判したことが話題になった。(24ページ)

もともと「感動ポルノ」という言葉は、豪州(オーストラリア)のジャーナリスト、ステラ・ヤング(Stellar Young)のものとされている。Eテレの同企画を詳細に報じた『朝日新聞』(2016年9月3日)の記事は、当日の番組の様子を次のように伝えている。<番組では冒頭、豪州のジャーナリストで障害者の故ステラ・ヤングさんのスピーチ映像を流した。ステラさんは、感動や勇気をかき立てるための道具として障害者が使われ、描かれることを、「感動ポルノ」と表現。「障害者が乗り越えなければならないのは自分たちの体や病気ではなく、障害者を特別視し、モノとして扱う社会だ」と指摘した。>(27ページ)

「不幸」や「悲劇」を健気(けなげ)な努力によって乗り越える障害者の姿が涙とともに「消費」されることは珍しくない。(113ページ)

障がい者の「役に立たない」という烙印([1])

戦時中の障害者たちは、「お国の役に立たない」ということで、ものすごく迫害された。「国家の恥」「米食い虫」という言葉で罵(ののし)られた。そうした迫害に苦しんだ人たちだからこそ、「障害者を苦しめる戦争反対!」とはならない。むしろ、なれないのだ。迫害されている人は、これ以上迫害されないように、世間の空気を必死に感じ取ろうとする。どういった言動をとればいじめられずに済むか、自分をムチ打つ手をゆるめてもらえるかを必死になって考える。(104~105ページ)

誰かに対して「役に立たない」という烙印を押したがる人は、誰かに対して「役に立たないという烙印」を押すことによって、「自分は何かの役に立っている」という勘違いをしていることがある。特に、その「何か」が、(「国家」「世界」「人類」などの)漠然とした大きなものの場合には注意が必要だ。「誰かの役に立つこと」が、「役に立たない人を見つけて吊るし上げること」だとしたら、断然、何の役にも立ちたくない。(107ページ)

「障がい者はもっと遠慮するべきだ」という暴力([1])

老若男女、障害や病気の有無にかかわらず、「遠慮」をまったく感じないでいられる人は現実的にはほとんどいない。だから、みんなが、どこかで、誰かに「遠慮」している。それでも、障害や病気がある人の「遠慮」は、場合によっては命に関わる。(178ページ)

日本の障害者運動が最初に闘ったのは、「遠慮圧力」だった。<生きるに遠慮が要るものか>というフレーズは、障害者運動の神髄だとさえ言える。「みんな、それなりに遠慮しているのだから、障害者も弱者なんていう言葉にあぐらをかかず、もっと遠慮するべきだ」。いまでも、こうした意見を持つ人がいる。でも、この世の「遠慮圧力」は、みんなに等しく均一にかかっているわけではない。やはり、どこかで、誰かに、重くのしかかっている。自分たちが生きる社会のなかで、「生きること」そのものに「遠慮」を強いられている人がいることを想像してみてほしい。「遠慮圧力」が、ときには人を殺しかねないことを想像してみてほしい。確かに、ある程度の「遠慮」は美徳かもしれないけれど、誰かに「命に関わる遠慮を強いる」のは暴力だ。(183~184ページ)

「障害は個性」「みんな違ってみんないい」という言葉([3])

1990年代以降、「障害は個性」や「みんな違ってみんないい」といった言葉が、障害者との共生をめざす文脈でしばしば見かけられるようになった。しかし、これらの言葉は、どちらかというと「障害者と仲良くするための言葉」であり、障害者差別という人権侵害を抑止したり糾弾したりする「闘う言葉」ではないようである。(231~232ページ)

ある差別について語る言葉がない(少ない)ことは、その社会に差別が存在しないことを意味しない。むしろ、差別について語る言葉が少ないほど、その社会が差別に対して鈍感であることを意味している。(232ページ)

「障がい者も同じ人間である」というフレーズ([3])

障害の有無にかかわらず、人は皆、等しくかけがえのない存在であり、等しい尊厳を有した存在であるという意味において、「障害者も同じ人間」というフレーズはまったく間違ってもいなければ、無力なきれいごとでもない。(235ページ)

「人間」とは極めて普遍的で抽象的な言葉だからこそ、ともすると、個々人の抱えた事情を一切無視して、少数者を多数者の論理に従わせたり、多数者の価値観を少数者に受け入れさせたりする抑圧的な言葉として、いかようにも転用できてしまう。つまり、「障害者も同じ人間なのだから」という表現は、障害者に対して我慢や自制を強いる表現としても使われかねないのである。(236ページ)

障害者たちが障害者運動のなかで叫んできた「障害者も同じ人間」というフレーズは、「障害者も生物学上『人間』に分類される存在である」などといった意味ではない。運動の蓄積に鑑(かんが)みるならば、この言葉は「障害者も社会のなかで共に生活する者である」といったメッセージとして育て上げられてきたフレーズである。「障害者も同じ人間」というフレーズは、「他の人々に認められている社会参加への機会や権利は、障害者にも等しく認められるべきである」といった意味内容で使われなければならない。(239ページ)

障がい者の「差別と区別は違う」という定型句([1])

「差別と区別は違う」というのは、障害者差別が起きたときにも出てくる定型句である。「差別」は不当に「されるもの」であり、「区別」は不利益が生じないように「してもらうもの」である。「不利益の生じる区別」は「差別」だし、そもそも属性を理由に「不利益」を押しつけることは許されない。「差別と区別は違う」というフレーズは、「それは差別だ!」と批判された側が思わず口走るというパターンが多かったように思う。(124~125ページ)

この社会は「権利」という概念に鈍(にぶ)いけど、それと対になって「差別」への感性も鈍い。「差別」への感性を鈍らせないためにも、「権利」に敏感でなければならない。(126ページ)

「隣近所」で生きる障がい者との「闘争(ふれあい)」([2])

障害者が排除されるのは抽象的な「地域」ではなく、具体的な「隣近所」であることから、横田は「障害者は隣近所で生きなければならない」と言った。これは、「障害者は、目に見えて、声が聞こえる距離で生きなければならない」ということだ。障害者が身近にいない社会では、障害者はどんな人なのかといった想像力が希薄になる。逆に、障害者にとっても、様々な人たちが混在している社会のなかで生きなければ、「自分とは何者か」「自分と社会はどのような関係にあるか」について考える機会を失う。「障害者が遠い社会」や「障害者にとって遠い社会」では、障害者について語る言葉も、障害者と語らう言葉も貧困になる。言葉が貧困なところに想像力は育まれない。(77~78ページ)

横田は、障害者は周囲の人々と軋轢を起こしながら・起こしてでも(「隣近所」で)生きなければならないと言った。小さな諍(いさか)いは、相手と言葉を交わし、相手が何者なのかを考える契機になる。横田が「闘争」という言葉に「ふれあい」というルビを振ったことは有名なエピソードだ。(78ページ)

「自己責任」という言葉とその不気味さ([1])

「自己責任」という言葉に、おおむね次の三点において不気味さを覚えている。

一つ目は、2004年の「イラク邦人人質事件」で騒がれた時から、「自己責任の意味が拡大し過ぎている」という点だ。これまでも、病気・貧困・育児・不安な雇用などで生活の困難を訴える人が、「甘え」「怠(なま)け」といった言葉でバッシングされることはあった。近年では、こうした場面にも「自己責任」が食い込んできた。二つ目は、「自己責任」が「人を黙らせるための言葉」になりつつある、という点だ。社会の歪みを痛感した人が、「ここに問題がある!」と声を上げようとした時、「それはあなたの努力や能力の問題だ」と、その声を封殺(ふうさつ)するようなかたちで「自己責任」が湧き出してくる。三つ目は、この言葉が「他人の痛みへの想像力を削(そ)いでしまう」という点だ。「自己責任」という言葉には「自らの行ないの結果そうなったのだから、起きた事柄については自力でなんとかするべき」「他人が心を痛めたり、思い悩んだりする必要はない」という意味が込められている。(189~191ページ)

「自己責任」というのは、声を上げる人を孤立させる言葉だ。「従順でない国民の面倒など見たくない」という考えを持った権力者は、今後も「自己責任」という言葉を使い続けていくだろう。国民が分断されていることほど、権力者にとって好都合なことはないからだ。(195ページ)

人が「生きる意味」について議論すること([3])

人が「生きる意味」について、軽々に議論などできない。障害があろうとなかろうと、人は誰しも「自分が生きている意味」を簡潔に説明することなどできない。「自分が生きる意味」も、「自分が生きてきたことの意味」も、簡潔な言葉でまとめられるような、浅薄なものではないからである。私が「生きる意味」について、第三者から説明を求められる筋合いはない。また、社会に対して、それを論証しなければならない義務も負っていない。もしも私が第三者から「生きる意味」についての説明を求められ、それに対して説得力のある説明が展開できなかった場合、私には「生きる意味」がないことになるのか。だとしたら、それはあまりにも理不尽な暴力だとしか言えない。(234ページ)

この社会のなかで、誰かに対し、「生きる意味」の証明作業を求めたり、そうした努力を課すこと自体、深刻な暴力であることを認識する必要がある。重度障害者に対し「生きる意味」の証明作業を求めるような価値観は、必ず、重度障害者以外に対しても牙(きば)を剥(む)く。(235ページ)

〇[4]は、「障害者によって描かれた文学」作品を研究対象に、それらの作品が生み出された文学活動の歴史と意義について考察する。具体的には、俳人で運動家の花田春兆と文芸同人団体「しののめ」、詩人で運動家の横田と「青い芝の会」神奈川県連合会をとり上げる。そして、「障害者自身がいかに自己の存在意義について悩み、いかに自己と社会との関係性について折り合いをつけてきたのか、その内省的な思索の変遷過程を、可能な限り同時代の障害者自身の文学表現から読み解いていく」(8ページ)作業を行う。それは、障がい者や障がい者運動の「内面史」を語ることでもある。荒井はいう。戦後日本の障がい者運動のなかでは、「文学は決して周縁的・副次的な存在ではなく、人脈を繋ぎ、思想を練磨していく上で、むしろ中心的な役割を果たしていたとさえ言える」(8ページ)。

〇[5]は、横田が1970年5月に書き上げた「青い芝の会」の「行動綱領 われらかく行動する」(「補遺」参照)の解釈を通して、その歴史や思想、その意義について考察する。「行動綱領」は、「一人の重度脳性マヒ者が、この社会に厳然と存在する障害者差別に頽(くずお)れてしまわないために、自分を鼓舞し支えようとして綴った言葉」(299ページ)である。「青い芝の会」の活動には、「『自分たちの苦労と悲しみをわかってもらいたい』という迎合的な姿勢や、『障害のある人もない人も、共に手を取り合ってがんばろう』といった朗(ほが)らかな雰囲気は微塵もなかった」(14ページ)。彼らは、差別者を容赦なく徹底的に糾弾し、非妥協的で戦闘的な姿勢を貫き通した。荒井によると横田は、差別者と対峙して自覚的あるいは無自覚な差別を問いただし、その壁を乗り越えて明日を切り拓き、自分自身を解き放つためには「差別されてる側の自覚から湧き上がる怒りが必要だ」(299ページ)とした。障がい者(被差別者、被抑圧者)の「自覚」がキーワードである。ここに、「差別されている自覚はあるか」というタイトルの意味をみる。

社会のすべてが、障害者と共生する時が来るとは私には考えられない。/私たち障害者が生きるということは、それ自体、たえることのない優生思想との闘いであり、健全者との闘いなのである。(横田:[4]225ページ)

私達は生きたいのです。/人間として生きる事を認めて欲しいのです。/ただ、それだけなのです。(横田:[5]103ページ)

注

①1970年5月に起きた実母による障がい児殺害事件に対する減刑嘆願反対運動をはじめ、優生保護法改悪反対運動および「胎児チェック」反対運動(1972年から1974年)、川崎バス闘争(1977年から1978年)、養護学校義務化阻止闘争(1975年から1979年)などがそれである。その概要と詳細は[3](41~47、128~145、150~176、188~220ページ)を参照されたい。

②横田と横塚の言説(思想)については、次の著作を参照されたい。

横田弘『障害者殺しの思想』JCA出版、1979年1月。

横田弘、立岩真也解説『障害者殺しの思想(増補新装版)』現代書館、2015年6月。

横塚晃一『母よ!殺すな』すずさわ書店、1975年1月。

横塚晃一、立岩真也解説『母よ!殺すな(増補復刻版)』生活書院、2007年9月。

補遺

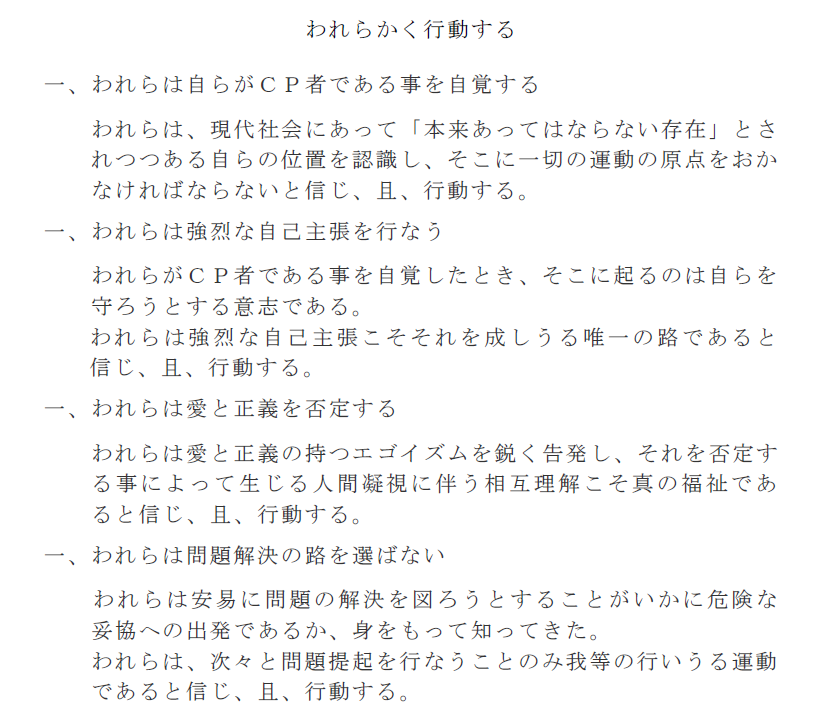

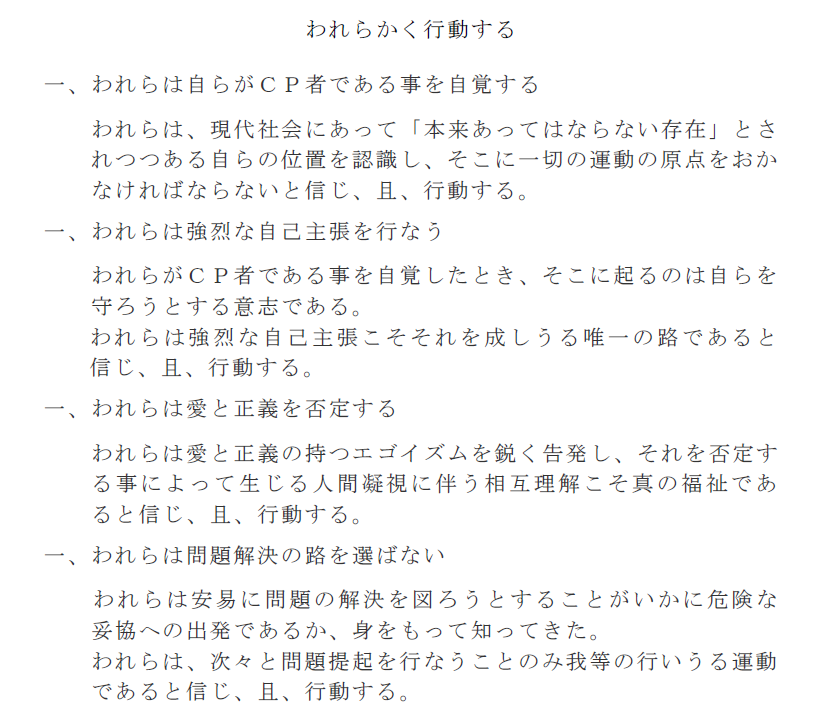

横田の手になる「行動綱領 われらかく行動する」は、次の通りである([5]29~30ページ)。

荒井による各項目の解説文(「注釈めいたもの」)をメモっておくことにする([5]121~142ページの抜き書きと要約)。

一、われらは自らがCP者である事を自覚する

障害者運動は障害者が主体となり、障害者の主体性が発揮されるかたちでなされなければならない。そのためには自分がCP者(脳性マヒ者)であることを自覚し、CP者としての思考や考え方がなければならない。それがすべての原点である。

一、われらは強烈な自己主張を行なう

障害者が障害者のまま生きていくために、障害者としてしか生きられない自分の存在を「自己主張」すべきである。この社会の常識自体が障害者の存在を否定的に捉えている。そんな常識を<健全者エゴイズム>として捉え直さない限り、障害者は<自己解放>の道を歩むことはできない。

一、われらは愛と正義を否定する

母親がわが子を愛するが故に障害児を殺した事件が起きた。その愛を圧倒的多数の人たちが支持すれば、それは正義になる。その「愛と正義」の名のもとに、障害児は殺され、あるいは施設へと送られた(送られている)。「障害者のためを思って」という健全者だけに都合のよい「愛と正義」について、人間の心を凝視しなければならない。「福祉は思いやり」という発想も怖い。非常時に真っ先に犠牲になるのは障害者である。

一、われらは問題解決の路を選ばない

障害者が成し得ることは、「不満があるなら何か具体的な対案や代替案を示せ」という発想に応えることではなく、次々と問題提起を起こす以外にない。安易な問題解決は<安易な妥協>を生む。安易な妥協は、「正義」として受け止められ、「誰」が「何」を考えなければならないのかという点を曖昧にしてしまう。妥協は、弱い立場の者がしぶしぶ折れる(折られる)ことになる。

【初出】

<雑感>(144)阪野 貢/言葉とフレーズと福祉教育 :福祉教育は障がい者から感動や勇気をもらい、自分を演じるための教育的営為か? ―荒井裕樹を読む―/2021年9月19日/本文

「しょうがい」と疑似体験の陥穽【その2】

<文献>

(1)佐藤貴宣・栗田季佳編『障害理解のリフレクション―行為と言葉が描く〈他者〉と共にある世界―』ちとせプレス、2023年3月、以下[1]。

〇福祉教育実践ではこれまで、「訪問・交流活動」「収集・募金活動」「清掃・美化活動」の“3大活動”や「疑似体験」「技術・技能の習得」「施設訪問(慰問)」の“3大プログラム”を中心にした体験活動が実施・展開されてきた(されている)。圧倒的に多いのは、障害や高齢の疑似体験、なかでも車いす体験やアイマスク体験、インスタントシニア体験である。相変わらず「慰問」という施設訪問も多い。これらの体験活動は場合によっては、誤解や思い込み、偏見を助長し、「貧困的な福祉観の再生産」(原田正樹)を促すことになる。

〇ここで、障害疑似体験の陥穽(かんせい。落とし穴)について、村田観弥の論考[1]――「障害疑似体験を『身体』から再考する」佐藤貴宣・栗田季佳編『障害理解のリフレクション―行為と言葉が描く〈他者〉と共にある世界―』ちとせプレス、2023年3月、123~153ページ。――から先行研究と村田の言説の一部をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

西舘有沙らは、できないことに目が行き過ぎて事実誤認やミスリードを引き起こし、障害者へのネガティブな態度を植えつける点、障害者の能力を特別視する傾向が強まる点など、障害者の姿を誤って捉え、障害に対する認識のゆがみを強固にする側面を挙げ、この検討をせずに教育方法としての疑似体験を採用すべきでないと指摘する。そして改善策として、➀体験の目的を具体的かつ明確に定める、②できないことばかりを体験させない、④事後指導の時間を設ける、④指導者の指導技術を高める、を提案する。(124ページ)

松原崇と佐藤貴宣は、障害学や障害当事者からの視点として、➀政治・社会的構造の要因の看過(個人にばかり焦点を当てる)、②差別的な見方の強化(障害者の無力さが強調され、障害者や障害にネガティブな価値づけが生じる)、③体験の精度の低さ(疑似体験できるのは、個人が突然身体機能の障害を負ったときの状態やそのときの感情のみで、症状の不安定さや症状の進行などの可変的状態がシミュレートできない)、④障害者への倫理的問題(試しにちょっとやってみる程度に扱われ、しばしば楽しい遊びやゲームのように行われる)、を批判として挙げる。そこで対策として、障害者自身がファシリテーターとなる手法や、注意深くブログムムをデザインすることでネガティブな効果を回避する事例など、学習を始める参加者が「現実」を対象化するきっかけとして、プログラムの一部や出発点として位置づけることを提案する。そして、社会構成主義的な協働体験として再構成し(体験は人々の間のコミュニケーションを通じて協働的に構成されると考える社会構成主義の観点に依拠し)、①問題を障害者個人でなく、外部環境へと問題帰属する文脈を用意する、②障害者が企画者として参加する、③障害者を含む参加者間での対話を喚起する、の3点の「仕掛け」を挙げている。(124~125ページ)

障害当事者である鈴木治郎は、体験し経験して知ることはけっして無駄ではないとしながらも、「その場限りの経験」になることや、企画者が「役に立つことだから善いこと」だと押しつける点を指摘する。そして、誰もが「当たり前」を共有化できる場づくりのための「互いの差異を認め共に出会う教育」が必要だと述べる。それを受け谷内孝行は、障害理解プログラムは、障害を理解することに重きを置くのではなく、障害から個性の尊重、共生の重要性、社会変革などを学び、新たな価値を創造する場であるとする。(128ページ)

細馬宏通は、アイマスク体験の主役は、アイマスクをつくる人ではなく、ナビゲーター(ガイドヘルパー)側だと述べている。(148ページ)

村田観弥はいう。

● 操作的に経験された疑似体験は、障害者への偏見をもってはいけないとする常識的な規範意識に囚われ、障害/健康の枠組みを強固にし、特別な存在とする見方を先鋭化することにもなりうる。また場合によっては、その経験は個々に異なるにもかかわらず、障害当事者の発言があたかも正解のように伝わることもある。(126~127ページ)

● 障害を疑似的に体験する活動をたんに問題とするよりも、その経験を自分自身の「日常」や「身体」について考えるきっかけとしての「学びの契機」(「障害者理解」でなく「自己理解」の体験)とする論を試みる。(130ページ)

● 他人の経験を生きるという試みは困難である。であるならば、体験が疑似(似て非なるもの)であることを問題にするよりも、疑似であることの可能性(誰かの立場になって考えたことによる意味の変化や視野の広がり等)に視点をずらすことで、思い込みや誤解が生じるプロセスに気づき、みずからの問題として考える教育的契機にできるのではないか。(144ページ)

● 体験活動は、「意図的に制限した身体を生きる」という体験を、「まずは実践してみる」ことに重点を置く。特定の障壁を感じることなく生きてきた同質性の高い日常から外へ出て、そうでない世界に身を投じる。「健常者」として規格化された身体を崩すことで、「差異化」の体験過程が言語化され、新たな「私」が再構成される。体験は「他人の身体を生きる」ということとは程遠いけれど、何かが生まれるきっかけにはなる。疑似体験では誤解や思い込み、偏見が生起しやすい。あえて誤解や偏見が顕在化する「場」として提示することで、それが我々の日常に遍在し、気づきにくく、見えない壁をつくっており、そこへ意識を向けることで壁を動かすことには有効かもしれないと考える。(151ページ)

● まず己の身体を通した困惑や不安、違和感といった感覚に向き合ってみる経験こそが、「私も同情や特別視をしているのではないか」との気づきにつながり、誤解や偏見と生きる自分自身に向き合うことになるのではないだろうか。(152ページ)

〇疑似体験には「有効論」と「有害論」がある(杉野昭博)。前者は、疑似体験は障がい者への配慮や支援の仕方について理解することを通して、障がい者への共感性を高めることになる、というものである。後者は、疑似体験は障がい者個人の機能障害(インペアメント)が強調され、社会の偏見や差別についての理解が進まず、障害や障がい者に対するネガティブな価値づけがなされてしまう、といものである。いずれもそこでは、一面的なあるいは一時(いっとき)の障害理解や障がい者体験にとどまり、計画的・継続的なまちづくりや社会変革への視点が弱いと言わざるをえない。再認識したい。

07 「生」の倫理

<文献>

(1)野崎泰伸『生を肯定する倫理へ―障害学の視点から―』白澤社、2011年6月、以下[1]。

(2)野崎泰伸『「共倒れ」社会を超えて―生の無条件の肯定へ!―』筑摩書房、2015年3月、以下[2]。

〇[1]は、「障害学」の視点から、障がい者にとって「正義」とは何かを問い、生を肯定する「倫理」を新たに構想しようとしたものである。野崎泰伸はいう。この社会で障がい者が「生きづらい」のは、軽減・克服すべき個人の身体(障害)に問題があるのではなく、健常者を「正常」とする価値観にとらわれている社会に責任がある。したがって、その「生きづらさ」を解消するためには、障がい者を分断・排除している社会が負担を負わなければならない。また、「障害はないほうがよい」という言説がある。その多くは「障害者は存在しないほうがよい」という議論にすりかわってしまう。その「すりかえ」は、社会的負担の拒否を表明するものである。1970年代の「青い芝の会」などの障がい者運動は、「障害からの解放」ではなく(障害によってこうむる)「差別からの解放」を求めた。それらの運動は、「障害者の生存を無条件に肯定する」という「当たり前のことを当たり前に」要求したものであり、その主張に「学問」は学ぶべきである。改めて確認しておきたい野崎の言説のひとつである。

〇[2]は、「犠牲」という視点から、障がい者が抱える諸問題(「生きづらさ」)を検討することによって、「生の無条件の肯定」という思想の構築を図ろうとしたものである。野崎はいう。この社会では、経済成長至上主義や功利主義(「最大多数の最大幸福」)の考え方のもとで、貧富の格差や少数者の犠牲が前提・容認されている。そうしたなかで、障がい者が抱える「生きづらさ」の問題が私事化・矮小化され、障がい者やその家族、支援現場は犠牲を強いられ、追い詰められる。そして、閉鎖的な関係性が形づけられ、そこでのみ「生きづらさ」が共有されることになり、「共倒れ」が引き起こされていく。そしてまた、「何を言っても」「どうせ」この社会は変わらないという諦(あきら)めが、自分の暮らしを守ることに傾注させ、異質な存在(他者)を排除することを促す。こうした「犠牲の構造」のもとに障がい者を差別・抑圧し、捨て置くこの社会に抗するには、「生の無条件の肯定」という正義が問われ、倫理が求められなければならない。改めて押さえておきたい野崎の言説のひとつである。

〇ここでは、福祉教育実践や研究に思いをいたしながら、留意したい論点や言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

[1]『生を肯定する倫理へ』

障がい者問題の本質と「障害をもつ者ともたざる者との断絶」

障害者問題は特殊な問題ではなく、みんなの問題である。そのことを説明するために、次のようなことが言われる。みんな老いていくし、不慮の事故で障害者になったりする。あるいは、昨今では精神的な病になってしまう者も多い。このことから、誰もが障害や老いによっていつしか自分の身に社会的なハンディを背負わされるようになる。(8ページ)

こうした理解は「いま障害をもっていない者への説明」としては適切だ。だが、現に障害を有する者にとっては、こうした言われ方が生ぬるいと感じられるのもまた事実である。実際に「明日障害をもつかもしれない人」にとって「いままで障害を有してきた身体/精神がこの瞬間感じるもの」を感じ取ることは不可能である。障害をもつ者ともたざる者との間のこの断絶は、あなたと私が違う人間である以上、けっして完全に埋めることなどできないはずである。まずは、この断絶の存在を深く認識しなければ、なにも始まらない。それでは「どのように」障害者の問題は〈私たち〉の問題であるということができるのであろうか。それは次のように考えることができる。現在の私たちの社会が、障害者を生きにくくさせていること、障害があるだけで人間扱いされないような社会に、あなた自身も、私も住んでいることを、あなたや私はどう考えるのか、を問わなければならないのである。そして、これこそが、障害者問題が〈私たち〉の問題であるという理由のもっとも基本的な部分なのである。(9ページ)

障害者を排除する社会にあなたや私が住むということ、そしてそのことをあなたや私はどう考えるのか、というところに問題の本質があると述べた。この問題には、2つの側面があると思われる。1つは、社会の正しさの問題、つまり正義の問題であり、もう1つは、こうした問題を自身から引き離さず、棚上げすることなく考えるという要素である。(10ページ)

障害学と「障害はないほうがよい」という言説

障害学は、多くの健常者が考えるような発想、すなわち障害はなおしたり、克服すべきものだという視点を基本的にはもたない。そうした視点は、障害を「異常なもの」と考える発想であり、この社会で生活したければ、健常者のように「正常」になるように努力しなさい(障害の医学モデル・個人モデル)、という結論を導きやすい。なぜならば、この社会が健常者中心で回っているからである。これに対して、障害学の視点とは、まず「この社会で障害者が〈人間らしく〉生きていくためには、(障害者のほうではなく)社会はどのようにあるべきか」を考えるのである(障害の社会モデル)。(19ページ)

障害を社会的文脈において理解するということは、障害者の〈生きづらさ〉を誰が負担すべきか、つまり「帰責性の問題」が中核的な議論となる。(26ページ)

「障害はないほうがよい」という言説は、その多くが「障害者は存在しないほうがよい」という議論にすりかわってしまうことに注目すべきである。社会モデル的に考えれば、「障害はないほうがよい」という問いに対する答えは定まらないはずである。「障害はないほうがよい」が「障害者は存在しない方がよい」にすりかわってしまう背景には、社会的負担の問題がある。つまり、「障害はないほうがよい」を「障害者は存在しないほうがよい」にすりかえるのは社会的負担の拒否を表明しているのである。そのように考えたとき、「障害はないほうがよい」を問わせる場自体が、「すりかえ」も含めて、私たちが構築したものにすぎないとも言えるはずである。(27ページ)

障がい者運動と「障がい者の生存を無条件に肯定すること」

1970年前後に、重度障害者が個々の場面において声をあげ始めた。(中略)(そうしたなかで)特に注目されるのが、脳性マヒ者の団体である「青い芝の会」の活動であろう。(「青い芝の会」の)障害者本人が訴え、求め続ける障害者解放とは、障害からの解放ではなく、(障害によってこうむる)差別からの解放なのである。これは障害学でいうところの「医学モデルから社会モデルへ」というパラダイムシフト(支配的な考え方の劇的な変化:筆者)に符号している。(36、37ページ)

日本における戦後障害者運動を(中略)思想的に見ていけば、とりわけここ40年間の障害者本人による運動に胚胎(はいたい。芽生え)するのは、障害者の生存を無条件に肯定することであると言える。私は、この運動が面白いのは、当たり前のことを当たり前に言っていることにあると思っている。彼らの主張はしばしば非論理的であると言われたりもするが、私は明快な筋が通っていると考えている。障害者によって主張されたから意味があるのではなく、障害者によって主張された数々の主張が、社会において普遍性を帯びるからこそ、この運動には意味があると私は考えている。まず学問がなすべきことは、障害者運動の主張を学ぶことであり、それによって学問自身をとらえ返すことにあると、私は考える。(45~46ページ)

「当事者研究」と当事者が語ること

近年、「当事者研究」というものがなされている。それは、当事者自身の手によって、当事者が直面する問題を、当事者内部にとどまらず、当事者と(当事者を捨て置く)社会との関係によって考察していこうとするものである。(166ページ)

当事者が語り出すとき、さまざまな点で考えるべきことがある。まずは、そこに行きつくまでにその当事者がいかなる困難を経験してきているかは、想像すべきであろう。語り出した当事者を勇気があると賞賛することも問題である。まず、誰が、何がそこまで当事者を語れなくさせてきたのかが問われるべきである。(中略)語り出す当事者を英雄化してしまうのは、「語ることのできる主体」を期待するだけの非当事者であると言わずに、他になんと言えようか。それはまた、いまだ沈黙せざるを得ない当事者たちへ向けた無言の圧力でもあるのだ。(167ページ)

そもそも、語り出す当事者の主張が、当事者一般の意見を代表するわけでもない。また、いったん語り出した当事者の主張の内容が、当事者であるというだけで正しさを担保されるわけでもない。ではなぜ、当事者の主張が大切になってくるのか。ここまでの理路をたどってくれば、当事者の(生きづらさ)を捨て置く学問体系や私たちの社会が不正義であるからだ、ということができる。それを正すためには、これまでの学問体系や私たちの社会に、ただ単に当事者の主張をつけくわえたもので満足してはならない。それだけでは語る主体の物語で終わってしまう。(167~168ページ)

正義と倫理的命令としての「生の無条件の肯定」

正義というものが存在するのであれば、それはどのような生が生きることをも無条件に肯定しなければならない。生の無条件の肯定が、倫理的命令である。(193ページ)

(1)「生の無条件の肯定」は、感情や気持ちの問題ではない。「生の無条件の肯定」は、広く社会構造の問題をも問うものであり、条件をつけながら特定の存在だけを「生きる価値がある」とする社会構造に反対するものだと言える。(2)「生の無条件の肯定」は、生命の神聖性原理ではない。生命の価値を、他の価値と比べて絶対で最高の価値であるとする「生命の神聖性」という原理とも一線を画し、それがなければ他の、自由や平等などといった価値が実現しないという意味で、基本的かつ原初的な価値であると言える。(3)「生の無条件の肯定」は、スティグマを与えるものではない。当事者にスティグマを与えたり、スティグマを黙認する社会のようなものが、「生の無条件の肯定」を体現するはずもない。(4)「生の無条件の肯定」は、現前するものではない。「生の無条件の肯定」は、いまだ達成されたものでもないし、将来達成されるものでもないからこそ、正義なのである。(194~198ページ)

[2]『「共倒れ」社会を超えて』

「生きづらさ」と共依存による「共倒れ」の社会

困っているとき、弱っているときに、誰かに何かをお願いしたり頼ったりすることを妨げてはならず、誰かにSOSを発信すること自体はけっして悪いことではない。(中略)〈生きづらさ〉をひとりで抱え込む必要などないからである。他方で、ある特定の相手と閉じた関係性が形づくられ、そこでのみ〈生きづらさ〉が共有されるような場合、「共倒れ」の危険性が出てくる。というのも、弱っている相手、支えが必要な相手を支えたくても支えきれなくなった場合、もはやそれは「共に生きる」状態ではなく、「共倒れ」と呼ぶにふさわしい状態だからである。(75ページ)

Xという条件を満たしていなければ生きる価値などないと思わせるような構造や価値観がこの社会に存在しているからこそ、共依存による「共倒れ」が起こってしまうのだと私は考えている。(中略)であるから私は、共依存による「共倒れ」を防ぐには、家族や近親者だけに責任を負わせてはならないと考えている。誰もが無条件に生きてよいというメッセージを社会が発し、それを可能にするような制度を整えることが、より根本的な解決法であろうと思うのである。(76~77ページ)

「犠牲のシステム」と「豊かに」生きられる社会

犠牲とは、交換や譲渡ができないもの、しないものを、その社会において、それができるようにする力のことである、と言ってよいのではないか。そして、真の「豊かさ」とは、交換不可能性、譲渡不可能性を源泉とする価値のことなのである。であるなら、交換不可能性、譲渡不可能性に基づく価値を、自発的にせよ強制的にせよ、社会に差し出してはならないのであり、それらの価値を守るために、交換可能な価値は存在すると考えることもできるのではないか。ここで私は、(中略)交換不可能な価値を差し出さなくてもすむような社会を創出するためにこそ、交換可能な価値を使う必要があると述べているのである。交換可能な価値の代表が貨幣であり、交換不可能な価値の代表が身体や生命、環境、尊厳である。交換可能な価値は、使用することによって価値が生まれ、交換不可能な価値は、そこに存(あ)るだけで本源的な価値を有していると言えるかもしれない。(96ページ)

「豊かに生きる」とは、すべての生が、先述のような意味において犠牲にならないことであると私は考えている。人の生命や尊厳など交換不可能なものを、貨幣など交換可能なものに「交換」させ、それを「美談」に仕立て上げ、そうした「交換」を社会に埋め込んでいく装置が、「犠牲のシステム」なのである。他者を犠牲にしない、そして私という存在も犠牲にされない社会(「犠牲のない社会」:筆者)こそが、他者と共に「豊かに」生きられる社会であると言えるのではないか。(96~97ページ)

障がい者の「生そのもの」を選別する「教育」と「観念」

日本の道徳教育においては、「生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する」(中学校学習指導要領)などと、生きることや生命を尊重することの大切さを児童・生徒に理解させることが重視されている。(190ページ)

(分離教育を前提とするこの国の:筆者)学校教育においては、障害のある「生そのもの」が、「学校教育に順応できる(順応させるに値する)」かどうかが、当人および家族の意向よりも優先的に問われることになるのである。つまり、障害のある「生そのもの」は、「この社会で生きるに値する/生きさせるに値する」かどうかが問われることになるわけである。こうして、障害をもつ子どもの「生そのもの」は、一般化・抽象化された「生命」観に基づく価値序列によって選別の対象となっていくのである。こうした動きを、根本のところで推し進めているのは、政治や法律であるというよりはむしろ、「障害者の『生そのもの』は、生きるに値する/生きさせるに値するかどうかが問われても仕方がない」という、広く私たちを覆う観念なのではないか。そして、そのような観念は、世論によって強化され押し広げられ、私たちを、障害をもつ人を、「犠牲の構造」へと巻き込んでいくのである。(194~195ページ)

「生の無条件の肯定」と「権力に抗する倫理の姿」

一般化・抽象化された「生命」ではなく、個別・具体的な「生命」に目を凝らしてみると、ただそこに存在しているだけで、それは絶対的なのである。個別・具体的な「生命」は、ある空間と時間において間違いなく存在している。だからこそ、それは比類がないのであって、絶対的なのである。(中略)この「生きているということそのもの」(「生そのもの」)こそ、あらゆる生の原形であって、私たちはこうした「生そのもの」を無条件に肯定しなければならないのではないか。なぜなら、「生そのもの」の否定は、原理的な水準において、すべての生の否定を意味するからである。こうした理由によって「生命の価値」「生命の尊厳」といった一般的・抽象的な次元よりもいっそう深い水準において、「生そのもの」を無条件に肯定する必要があるのではないかと私は考えているのである。(191~192ページ)

権力は「生そのもの」を、一般化・抽象化された「生命」に基づく価値序列に当てはめ、「生きるに値する生/生きさせるに値する生」であるかどうか選別していく。その過程で権力は、「生そのもの」に「尊厳」を付与することで、「生そのもの」を肯定する回路を絶ってしまう。だからこそ私たちは、そうした力に抵抗しなければならないのである。「生そのもの」を、それ自体として受け取ること、したがって、一般化・抽象化された「生命」として受け取ってはならないということ、「生そのもの」を無条件に肯定すること。それこそが、「生の無条件の肯定」が指し示す倫理の地平なのである。(200ページ)

社会運動と「民主的アプローチ」

多くの社会運動は、「他者と共に豊かに生きられる社会」の実現を目指している。裏を返せばそれは、この社会が、まだそうなっていないことを意味している。(中略)現安倍政権は、異質な人間を排除し、同質な人間をのみ成員とする社会を作ろうとしているように思えてならない。異質な人間を異質なまま、この社会のメンバーとして受け入れようとせず、同質化を強要し、それに従わない人は構成員とみなさず、放遂しようとしているのである。それによってこの社会は、他者と出会う機会を失っていき、同質な人間だけで完結した、閉じた社会になっていくのではないか。(180ペジ)

社会運動にかかわる上で肝要なのは、ある属性をもつ人びとを差別し、見殺しにするこの社会を、「犠牲の構造」の上に成り立つこの社会を絶対に許さないという思いと、いつの日か、そうした社会を変革することができるという信念ではないかと私は思うのである。(215~216ページ)

いくら「来るべき社会」について議論をしても、その基底に「正しさ」がなければ、何の意味もない。人びとがもし、「政治的な力による調整」によって多数派を形成することこそ民主主義の実践だと考えているとすれば、端的に言ってそれは誤りである。結局のところそれは、政治的に力の強いものこそが「正しい」と言っているのと同じである。複数あるプランのうち、もっとも論拠が確かで妥当性が高いのは何かをめぐって、意見交換をしながら合意を形成し、それに基づいて社会を運営していくというのが、あるべき民主主義の姿ではないか。(222ページ)

〇野崎の言説の核心は、「『生の無条件の肯定』は正義であり、倫理的命令である」という点にある。それを[1]では「障害者」の視点に立って、[2]では「犠牲」という視角から論究するのであるが、その主張を際立たせようとするあまり、論理の飛躍や混乱、不整合が散見される。例えば、野崎は「負け惜しみではなく、障害がないほうがよい、とは思わない障害当事者も存在する」ことから「『障害はないほうがよい』という問いに対する答えは定まらない」([1]27ページ)という。その意見については、筆者にも「自分がCP(Cerebral Palsy:脳性マヒ)であることを誇りに思っている」という知人がいるが、一般論としては全面的には首肯しかねる。「障害はないほうがよい」。ただし、それが即、障がい者の存在を否定することにつながらない論理の展開が強く求められる。そこでは、障がい者に対する意識・態度や個別具体的な支援のあり方などが厳しく問われることになる。多言を要しない。

〇野崎の言説は必ずしも新味性があるとは言えないが、そこから福祉教育実践や研究が学ぶべき論点や主張も多い。例えば、「身体や生命は、そこに在るだけで本源的・絶対的な価値を有している」。「一般化・抽象化された『生命』ではなく、個別・具体的な『生命』に目を凝らすことが重要である」。「学校教育においても、障害のある『生そのもの』は価値序列によって選別の対象となっている」。「生きる・生きさせるに値するかどうかを問うという考え方は、世論によって強化・拡大されていく」。「これまでの学問体系や私たちの社会に、ただ単に当事者(障がい者)の主張をつけくわえるもので満足してはならない。それだけでは語る主体の物語で終わってしまう」、などがそれである。

補遺

野崎泰伸は、「倫理」と「倫理学」そして「哲学」について次のように述べている。

「倫理」とは、「人としてあるべき道についての掟」のようなものである。「倫理学」とは、「いかに生きるべきか」について考える学問である。「哲学」とは、人生のあらゆる出来事について、その根源にさかのぼって探究する学問である。倫理学は哲学のひとつの領域である([2]49ページ)。「障害とは何かを問うていく営為は哲学的であり、障害者とともに生きる社会はどうあるべきかを考える営為は倫理学的でもある」([1]21ページ)。

【初出】

<雑感>(67)阪野 貢/障がい者差別と生の思想:「自分の存在意義を問う」(「“ただ生きる”ことの保障」×「“よく生きる”ことの実現」×「“つながりのなかに生きる”ことの持続」)―野崎泰伸「生の無条件の肯定」思想についての福祉教育的視点からのメモ―/2018年11月3日/本文

08 「しんがり」の姿勢

<文献>

(1)鷲田清一『しんがりの思想―反リーダーシップ論―』角川新書、2015年4月、以下[1]。

(2)駒村康平編『社会のしんがり』新泉社、2020年3月、以下[2]。

〇[1]で鷲田清一はいう。「縮小社会・日本に必要なのは強いリーダーではない。求められているのは、つねに人びとを後ろから支えていける人であり、いつでもその役割を担えるよう誰もが準備しておくことである」。いま、「新しい市民のかたち」「自由と責任の新しいかたち」が問われている(カバー「そで」「帯」)。

〇鷲田の論はこうである。日本は、高度経済成長の「右肩上がり」の時代から「右肩下がり」の時代に移行し、人口減少や少子高齢化などによる「縮小社会」が進行している。しかしいまだに、この国の政治・経済は「成長」を至上命題として考え、多くの人は拡大思考から解放されないでいる。

〇かつて出産から子育て・教育、看護や介護、看取りと葬送(そうそう)、もめ事解決、防犯・防災などの基本的な生活活動(生命に深く関わる「いのちの世話」)は、地域社会で住民が共同で担ってきた。しかし、高度消費社会の進展が図られるなかで、それらの活動も、納税やサービス料を支払うことによって、行政や専門家、サービス企業に責任放棄・転嫁(「押しつけ」)され、委託(「おまかせ」)されている。別言すれば、市民が「顧客」や「消費者」という受け身の存在に成りさがっている(「市民の受動化」)。それは、「責任を負う」ということをめぐっての、この社会の「劣化」であり、市民の「無能力化」を意味する。

〇いま、こうした「右肩下がり」の時代を見据えて、いかにダウンサイジング(downsizing、縮小化)していくかが問われている。そこで求められるのは、人や組織を引っ張っていく強いリーダーシップ(リーダー)ではなく、社会全体への気遣い・目配りや周到な判断ができ、「退却戦」もいとわないフォロワーシップ(フォロワー)である。それが「しんがりの思想」である。これこそが、市民が受動性から脱して「市民性」(シティズンシップ)を回復させ、それを成熟させる前提になる。「市民性」とは、「地域社会のなかで、みなの暮らしにかかわる公共的なことがらについてともに考える、そしてそれぞれの事情に応じて公共の務めを引き受ける、そんな市民・公民としての基礎的な能力」(88ページ)をいう。

〇そして、鷲田にあっては、「市民性の回復」すなわち(対抗的な)「押し返し」の活動は、たとえばボランティアやNPOの活動、Uターン、Iターンの動きなどに見ることができる。リーダーや市民にはいま、「しんがり」の務めと「押し返し」のアクションを行なうことが求められている。その際に重要なのは、リーダーシップではなくフォロワーシップである。

〇鷲田は[1]で、民俗学者の梅棹忠夫の「請(こ)われれば一差し舞える人物になれ」(215ページ)という一言を引いて本文を閉じる。「成熟した市民」「賢いフォロワーとなる市民」の姿である。

〇[2]は、2014年度から2018年度まで慶應義塾大学で行われた全労済協会寄附講座「生活保障の再構築―自ら選択する福祉社会」をもとに、さまざまな分野や地域で、変化する社会経済が引き起こす諸課題を克服すべく格闘している「しんがり」たちの活動をまとめたものである(8ページ)。

〇[2]での駒村康平の思い・願いは、すなわちこうである。「しんがり(殿軍:でんぐん)」とは、戦いに敗れて撤退する本隊を守るために最後まで戦場に残り、敵を食い止める部隊のことである。社会や地域が大きく変化し、その対応に既存の諸制度が対応できないときに、起きている問題に格闘する人や組織は必ず必要である。そうした人々や組織を「しんがり」と呼び、「先駆け(先駆者)」だけが褒(ほ)めそやされる時代に、「しんがり」の活躍にも光を当てたい(8~9ページ)。

〇駒村はいう。今日の日本社会は、人口減少や格差の拡大などによる社会の劣化が進んでいる。また、戦前・戦中の適者生存や優生思想が強まり、再び危機の時代を迎えている。LGBT(性的少数者)をめぐる生産性の議論や相模原障害者施設殺傷事件(2016年7月)などがそれである。そんななかで、地域社会を維持するために自ら社会問題を考え、構想し、地域の問題は住民自身で解決するという意識のもとで行動できる市民を育てる。また、平和のために時代や場所を超えて他者の困窮(困りごと)を想像し、共感できる市民を増やす、それが強く求められる。駒村が期待する「市民」は次のようなものである。

(1)充実した熟議ができるような市民になってほしい

社会や国に影響を及ぼす大きな政治的な諸問題について、伝統にも権威にも屈従することなく、よく考え、検証し、省察し、議論を闘わせる市民になってほしい。

(2)他者への敬意を払うような市民になってほしい

自分たちとは人種、宗教、ジェンダー、セクシュアリティが異なっていたとしても、他の市民を自分と同等の権利を持った人間と考え、敬意を持って接するようになってほしい。

(3)他者、他国の人の気持ちを想像、共感できる市民になってほしい

さまざまな政策が自分そして自国民のみならず他国の人々にとってどのような意味、影響を持つかを想像、理解できるようになってほしい。

(4)人の「物語」を聞くことにより、人生の意義を広く、深く理解できる市民になってほしい

幼年期、思春期、家族関係、病気、死、その他、さまざまな人生の出来事について、単に統計・データとして見るのではなく、一人ひとりの人生の「物語」として、理解することによって、多様な生き方に共感できるようになってほしい。

(5)政治的に難しい問題でも自ら考え、判断できる市民になってほしい

政治的な指導者たちを批判的に、しかし同時に彼らの手にある選択肢を詳細にかつ現実的に理解したうえで、判断するようになってほしい。

(6)世界市民として自覚し、社会全体の「善」に想いをはせてほしい

自分の属する集団にとってだけではなく、社会、人類全体にとっての「善」について考えてほしい。複雑な世界秩序の一部として自分、自国の役割を理解し、人類が抱えている国境を超えた、複雑で知的な熟議が必要とされる多様な諸問題の解決を考えてほしい。(23~24ページ)

〇言うまでもなく、地域の問題は地域住民の問題であり、住民自身で解決するという意識が重要である。その地域社会(まち)のありようを最終的に決めるのは、「市民」でなければならない。その点で市民には、鷲田がいう「市民性の回復と成熟」、駒村がいう(1)から(6)の「市民性」(市民としての資質・能力)の形成が求められる。地域の問題はまた、複雑化・複合化し、多様化、困難化している。その点で市民には、多領域の専門家や「関係人口」などとの「共働」が肝要となる。先ずは問題把握や解決に向けて「熟議」する公共的な “場” の構築であろう。さらに市民には、政治や行政に対する一辺倒な批判だけでなく、まちの将来展望を踏まえた課題解決活動や運動の取り組みが求められる。これらは、筆者がいう「市民福祉教育」に通底する。

〇なお、鷲田は[1]で、福澤諭吉の『学問のすゝめ』の一節、「一人にて主客二様の職を勤むべき者なり」(岩波文庫、1978年1月、64ページ)を引く。それは、「ふだんは公共のことがらを、市民のいわば代理として担う議会や役所にまかせておいてもいいが、そのシステムに致命的な不具合が露呈したとき、あるいはサービスが決定的に劣化したときには、いつでも、対案を示す、あるいはその業務をじぶんたちで引き取るというかたちで、人民が『主』に戻れる可能性を担保しておかなければならないということである」(197~198ページ)。これは、「顧客」「消費者」としての市民の、鷲田がいう「押し返し」である。世間から押しつけられるものではなく、地べたから立ち上がる、「責任」の新しいかたち(感覚)である。得意げに口汚くののしるだけの市民(クレーマー)や専門家は無用であり、ときに有害でもある。付記しておきたい。

【初出】

<雑感>(114)阪野 貢/社会劣化の時代における「しんがり」の思想と闘い―鷲田清一著『しんがりの思想』と駒村康平編著『社会のしんがり』のワンポイントメモ―/2020年8月1日/本文

09 「助けて」の表明

<文献>

(1)奥田知志『もう、ひとりにさせない―わが父の家にはすみか多し―』いのちのことば社、2011年6月、以下[1]。

(2)奥田知志『「助けて」と言おう―3・11後を生きる―』日本キリスト教団出版局、2012年8月、以下[2]。

(3)奥田知志・茂木健一郎『「助けて」と言える国へ―人と社会をつなぐ―』集英社新書、2013年8月、以下[3]。

(4)佐藤彰・奥田知志・宋富子、明治学院150周年委員会編『灯を輝かし、闇を照らす―21世紀を生きる若い人たちへのメッセージ―』いのちのことば社、2014年3月、以下[4]。

(5)奥田知志・稲月正・垣田裕介・堤圭史郎『生活困窮者への伴走型支援―経済的困窮と社会的孤立に対応するトータルサポート―』明石書店、2014年3月、以下[5]。

(6)埋橋孝文、同志社大学社会福祉教育・研究支援センター編『貧困と生活困窮者支援―ソーシャルワークの新展開―』法律文化社、2018年9月、以下[6]。

〇2018年11月、日本福祉教育・ボランティア学習学会第24回大会(「あいち・なごや大会」)が日本福祉大学(愛知県東海市)で開催された。大会テーマは、「共生文化創造への途―福祉教育・ボランティア学習の新たな展開を探る―」であった。奥田知志の記念講演――「共に生きる意味」と、それを受けて行われた大橋謙策との対談――「共生文化の創造にむけた学び」は圧巻であった。宗教や実践・研究の体系を持つヒトは強くて深い。聞き手は感銘を受け、心が揺さぶられる。

〇周知のように、奥田は、生活困窮者(ホームレス等)に対して、信仰(神学)に支えられた深い洞察とそれに基づく個別的で包括的かつ持続的な「人生支援」を行っている。奥田はいう。「自己責任論の社会が私たちから奪ったものがある。それは『助けて』という一言である」(「2」37ページ)。大橋は、地域福祉の理論と思想、方法(コミュニティソーシャルワーク)、そして福祉教育について実践的研究を進めている。大橋はいう。「新たな社会システムに必要な価値、意識として“博愛”の精神の涵養とそれを推進する福祉教育が求められる」(大橋謙策『新訂 社会福祉入門』放送大学教育振興会、2008年3月、227ページ)。

〇[1]:本書の内容をあえて言えば、「絆の神学」とも言うべきであろうか。しかし、それは空論ではなく、具体的な「ホームレス」との出会いの中から紡(つむ)ぎだされた「絆の物語の神学」である。この時代に「だれ」と、どのような「絆」を結んで生きるのかと、この本は問いかけている。(関田寛雄「推薦の言葉」6ページ)

〇[2]:震災以来声高に叫ばれ続ける「絆」という言葉。しかし多くの場合、そこで意味しているのは自分に都合のよい絆のこと。ホームレス支援の現場と震災支援の中で見えてきた、傷つくことを恐れて自己責任論の中に逃げ込む現代人の心のあり方を問う。(「帯」)

〇[3]:ホームレスが路上死し、老人が孤独死し、若者がブラック企業で働かされる日本社会。人々のつながりが失われて無縁社会が広がり、格差が拡大し、非正規雇用が常態化しようとする中で、私たちはどう生きればよいのか? 本当の“絆”とは何か? いま最も必要とされている人々の連帯とその倫理について、社会的に発信を続ける茂木健一郎と、長きにわたり困窮者支援を実践している奥田が論じる。対談本。(カバー「そで」)

〇[4]:本書は、明治学院150周年記念連続講演会(2013年11月、明治学院高校主催)を再録したものである。奥田の講演「その日、あなたはどこに帰るか?―誇り高き大人になるために」が収録されている。メッセージは、「誇り高い人類として生きたいのならば、『助けて!』と言ってください。『助けて!』は、新しい社会を創造するために欠かせない言葉です」。(77ページ)

〇[5]:奥田によって名づけられた「伴走型支援」の思想・理念・仕組みを確認するとともに、その成果と課題を実証的に明らかにしたうえで、これからの生活困窮者支援の方向性を示す必要があると考えた。それが本書である。(稲月正「はじめに」4ページ)

〇[6]:本書は、①「伴走型支援」の内容、②家計相談支援の意味と方法、③学校ソーシャルワークの背景と機能、④保育ソーシャルワークの今後の方向性など、生活困窮者および(子どもの)貧困に関するホットイシューズを取り上げている。講演記録集。(埋橋孝文「序」3ページ)

〇筆者が奥田を知ったのは、NHKクローズアップ現代取材班編著『助けてと言えない―いま30代に何が―』(文藝春秋、2010年10月)である。その本の「帯」の一文、「言えない/孤独死した39歳の男性が便箋に残した最後の言葉は『たすけて』だった」に衝撃を受けたことを覚えている。ここでは、[1]から[6]のうちから、[1]の論考について筆者が留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「一人称」で語られる「安心・安全」は人を無縁へと押しやる

「安全、安心の街づくり」とは、いったい何であったのか。そもそもホームレス状態の人々を「タイプの違う人」と呼び、「治安や秩序が乱れる」と決めつけているのは差別である。「安全、安心の街づくり」が人を排除し、その人たちを死へと向かわせている。「安心・安全」が、人を無縁へと押しやっているのである。あえて問いたい。「安心・安全はそんなに大事か」と。自分たちの「安心・安全」を追求する地域社会が、「自分の安心・安全」を守るために他者との出会いのチャンスを自ら閉ざし、敵対心を燃やす。あるいは、それを理由に無関係を装う。(92ページ)

実際の「安心・安全」は、常に「一人称」で語られる。私の安心・安全、我が町の安心・安全、我が国の安心・安全、我が家の‥‥‥。そこには、あなたの安心・安全や彼らの安心・安全は存在しない。全部が「我がこと(一人称)」なのだ。そもそも人が出会い、共に生きようとする時、人は多少なりとも自分のスタイルやあり様を変えざるを得なくなる。すなわち、自らの都合を一部断念せざるを得なくなる。出会いというものは、その意味で自分の「安心・安全」のみを願う私たちにとって、「危険」だと言わざるを得ない。出会いによって人は学ぶ。そして学ぶと、人は変えられ、新たにされる。(93ページ)

「自己責任論」は社会の無責任を肯定し人を分断・排除する

自己責任論社会とは、困窮状態に陥ったその原因も、またそこから脱することも、すべては本人次第、本人の責任であるという考え方である。現在の社会は、この自己責任論に席巻された感がある。(162~163ページ)

自己責任論の構造は、ある人に関する責任を、ある一定の範囲に押しとどめて理解するというものである。自己責任、あるいは身内の責任は、自分自身、あるいは家族という一定の範囲に責任を押しとどめた。その結果、周囲は無責任を装えたのだ。「自己責任論」は、社会の無責任を肯定するための理屈だった。自己責任論的な構造は、日本社会においては以前からあったと思う。しかし、当時成長を続ける社会というものが前提として存在していたゆえに、がんばればチャンスを手に入れられるという時代でもあった。すなわち、個人のがんばりが効く時代であった。自己責任という言葉は、教育的な面も含め、ある程度の意味があったのだ。しかし、現在のような低成長期において、企業社会や家族的経営と呼ばれたものは崩壊し、終身雇用制は原則ではなくなった(賃金労働者の4割が非正規雇用である:阪野)。公の行う社会保障も先細るなかで、自己責任は「励まし」ではなく、人を分断、排除するための用語となった。(168ページ)

「孤族」の時代は「何が必要か」とともに「だれが必要か」を問う

ホームレス支援において重要なのは、「ハウスレス」と「ホームレス」という、2つの困窮という視点である。ハウスレスは家に象徴される、食糧、衣料、医療、職などあらゆる物理的(・経済的:阪野)困窮を示す。もうひとつは、ホームレス。それは、家族に象徴されてきた関係を失っている、すなわち関係的困窮(無縁:筆者)を言う。税制と社会保障の一体的改革は、ハウスレス問題にとって重要な課題である。経済の動向がこの先どのようになるのか。労働者の権利がどのように守るのかなど、課題は山積である。しかし一方で、たとえ食べられるようになったとしても、だれと食べるのかという問題は、さらに重要な事柄なのだ。この視点に立ち、野宿者支援をしてきた私たちが考え続けたことは、この人には今何が必要か、ということとともに、この人に今だれが必要か、ということであった。そして今日、このホームレス問題は、野宿状態という物理的困窮の有無にかかわらず、多くの人々が抱えている問題となっている。(171ページ)

「無縁社会」や「孤族」の時代は、ホームレス問題がもはや路上の問題ではないことを明示している。このホームレス化を促進したもの、その最大の要因が「自己責任論」であったと思っている。(172ページ)

「傷」つくことなしにだれかと出会い「絆」を結ぶことはできない

自己責任社会は、自分たちの「安心・安全」を最優先することで、リスクを回避した。そのために「自己責任」という言葉を巧妙に用い、他者との関わりを回避し続けた。そして、私たちは安全になったが、だれかのために傷つくことをしなくなり、そして無縁化した。長年支援の現場で確認し続けたことは、絆には「傷」が含まれているという事実だ。(209ページ)

傷つくことなしにだれかと出会い、絆を結ぶことはできない。出会ったら「出会った責任」が発生する。だれかが自分のために傷ついてくれる時、私たちは自分は生きていてよいのだと確認する。同様に、自分が傷つくことによってだれかがいやされるなら、自分が生きる意味を見いだせる。自己有用感(自分は人の役に立っているという意識:阪野)や自己尊重意識にとって、他者性と「きず」は欠くべからざるものなのだ。(210~211ページ)

「傷つくという恵み」――国家によって犠牲的精神が吹聴された歴史を戒(いまし)めつつ、今こそ他者を生かし、自分を生かすための傷が必要であることを確認したい。(211ページ)

〇日本社会はいま、福祉や教育の世界においても、規制緩和や市民参加(「我が事・丸ごと」等)が声高に叫ばれるなかで、民主主義の崩壊が進み、国家権力による管理・統制が強化されている。「地域参加による学校づくりのすすめ」(「コミュニティ・スクール」等)や市民によるまちづくり(「地域福祉計画」等)の「主体性」や「自律性」も所詮は、規制緩和と同時並行的に管理・統制の変更や強化が図られるなかでのものに過ぎないのか。こうした社会認識のもとで改めて[1]を読むと、奥田らの地べたを這いずり回り、血がにじむ取り組みにただただ頭が下がる。とともに、日本社会の危うさを痛感する。

〇福祉教育についての議論は、「学会」の界隈だけにあるのではない。個別具体的な実践や研究が展開されている「いま」(現在進行形)の福祉教育現場こそが重視されなければならない。「学会」は、最新の福祉教育実践や研究の成果を持ち寄り、多面的・多角的な視点から議論し、実践・研究の深化や発展を図る“現場”である。その“現場”ではいまだに、これまでの権威ある学説を無条件に受け入れたり、眼前の地域・社会や新たな社会福祉問題に向き合おうとしない「報告」が散見される。高齢者や障がい者、生活困窮者、外国籍住民などを福祉教育実践や研究の「共働者」ではなく、言い古された「当事者」として位置づけるモノも多い。また、気鋭の実践家や研究者による実践・研究の学際的・総合的、歴史的・哲学的視点(視座)からの掘り起こしやブラッシュアップ(磨き上げること)も、必ずしも十分であるとは言えない。学会の「あいち・なごや大会」に参加し、また[1]から[6]を読み返して思ったことのひとつである。

補遺

奥田の言説のキーワード、キーコンセプトのひとつに「伴走型支援」がある。奥田によるとそれは、「1988年にホームレス支援が始まり、以来、路上での生活やその後の看取りまで続く営みのなかで生まれた支援論である。学者が豊富な知識を駆使して構築した体系ではない。日々の経験が積み重ねられ、何よりも当事者から学ぶなかで澱(おり。液体の底に沈んだカス:阪野)が沈殿していくようにできた支援論である」([6]27ページ)。奥田は、生活困窮者支援における「伴走型支援の7つの理念」について次のように整理している。([5]56~72ページ抜き書き)

(1)家族(家庭)機能をモデルとした支援

家族(家庭)が持っていたと想定される機能に、①包括的、横断的、持続的なサービス提供機能、②記憶の蓄積と記憶に基づくサポートプラン策定機能、③持続性のあるコーディネート機能、④役割の担い合いによる自己有用感提供機能、がある。伴走型支援は、これらの家族(家庭)機能をひとつのモデルとした支援である。

(2)早期的、個別的、包括的、持続的な人生支援

伴走型支援は、生活困窮者が社会的に孤立状態にあり、しかも多様で複合的な課題を抱えているとの認識に立つがゆえに、早期的、個別的、包括的、持続的な支援でなければならない。それは「自立支援」にとどまらず、「人生支援」である。

(3)存在の支援

伴走型支援は、従来の問題解決型の「対処・処遇の支援」に加えて、「伴走そのもの」を支援とする。伴走者と当事者が、向き合うこと、関係すること自体が支援である。

(4)参加包摂型の社会を創造する支援

伴走型支援は、徹底して個人に寄り添うことから始まる。当然の帰結として、社会や地域を問うことになる。困窮者支援は、経済的困窮状態にあり、社会的に孤立した「個人の社会復帰を支援する」といわれるが、問題の本質は「そもそも復帰したい社会であるかどうか」というところにある。

(5)多様な自立概念を持つ相互的、可変的な支援

伴走型支援は、生活自立や社会参加を基軸とした社会的自立、経済的自立など多様な自立概念から構成される。伴走は、助けられたり助けたりという相互的な関係である。また、助けられた者が助ける側に変われる可変性が担保されなければならない。

(6)当事者の主体性を重視する支援

伴走型支援は、当事者が自分で自分を助ける力を得ることである。当事者は「できない人」ではなく、「自分を助けることができる人(になる)」との認識に立つ。「まず自助、次に共助、最後に公助」という順番が重視されるが、自助は、公助や共助が適正に機能している状況において成立する。

(7)日常を支える支援

伴走型支援は、人生支援である。そして人生の大半は、なにげない日常である。伴走型支援は、この日常を支える支援である。伴走型支援は、「日常は問題が起こる場所である」という認識に立ち、日常を支える参加包摂型社会の構築をめざす。

【初出】

<雑感>(70)阪野 貢/「“助けて”と言えない無縁社会」×「“違った意見”が言えない統制社会」:気がつけば民主主義が民主的な手続きによって内側から壊れている―奥田知志を読む―/2018年12月25日/本文

10 「愛郷心」の相克

<文献>

(1)将基面貴巳『反「暴君」の思想史』平凡社新書、2002年3月、以下[1]。

(2)将基面貴巳『日本国民のための愛国の教科書』百万年書房、2019年8月、以下[2]。

(3)将基面貴巳『愛国の構造』岩波書店、2019年7月、以下[3]。

(4)姜尚中『愛国の作法』(朝日新書)朝日新聞出版、2006年10月、以下[4]。

(5)佐伯啓思『日本の愛国心―序説的考察―』中公文庫、2015年6月、以下[5]。(6)市川昭午『愛国心―国家・国民・教育をめぐって―』学術出版会、2011年9月、以下[6]。

(7)鈴木邦男『〈愛国心〉に気をつけろ!』岩波ブックレット、2016年6月、以下[7]。

最近、戦争が始まる “臭い” がする / あんた、戦争を知ってるか / 気をつけなよ / もうこりごりだからな。

最近、“里” の夢をよく見る / 人っ子一人いない / おかしな空模様だ / なぜか、いつもそこで夢は終わる。

〇筆者が、「愛国」や「愛国心」についていま改めて考えなければならないと思ったきっかけは、上記の、要介護高齢者(女性)の痛みに耐えるような“うめき声”である。そして、彼女はいつも、自分が生まれ育った「里」のことを心配している。

〇将基面貴巳は[1]を、「現代日本は『暴政』への道を歩んでいるのではないか。そんな想念がこのごろしきりに脳裏をよぎる」(10ページ)と書き出す。「このごろ」とは、バブル崩壊(1991年3月~1993年10月)後10年余が経過し、小泉純一郎内閣(2001年4月~2006年9月)によって「規制緩和」や「構造改革」という名の新自由主義的政策が推進された時代であろう。

〇[1]は、「危機的様相を日ごとに深める祖国(日本)を念頭におきつつ、政治をいかに監視すべきか。不正な権力にはどのように抵抗すべきか」(232ページ)について真正面からとり上げたものである。そこにおいて、将基面は、「共通善」思想に立脚する「国民社会」の建設の必要性を説く。「共通善」(common good)とは、「社会や国家など政治共同体全体にとっての善のことを指し、ある特定の個人や集団にとっての善とは明確に区別されるものである」(10ページ)。その「共通善」の実現に国民は、直接的な責任を持たない。「それは権力担当者が引き受けるべき責務である」(35ページ)。「暴政」とは、「ある一部の権力者や権力がひいきにする特定の集団が利益を享受することを目的とする政治のことである」(10ページ)。

〇将基面はいう。「共通善思想が浸透した社会では、国民一人ひとりが、国民全体の理想と利益に対して責任を負っていることを自覚し、そうした共通の理想と利益を一人ひとりがおのおのの立場から不断に探求する。また、権力が不正を働いていることを知るならば、これを公の場ではっきりと批判し、たとえ一人であっても不正権力に立ち向かう個人がいれば、その人を『社会』」(特に社会の木鐸〈ぼくたく。指導者〉たるジャーナリズム)が援護する。権力に擦(す)り寄り、既得権益にしがみ付いてはなれようとしない者や、反社会的なビジネスを行う者や組織を公の場で批判し、たとえそうした行為が自らの目的にかない、自分の利益になるとしても、自らは手を出さないよう、自身をコントロールする」(232~233ページ)。このような倫理的感覚・態度をもつ人々が、日本という国家権力に対峙する存在としての「国民社会」を探求し創出することが、現代日本に求められる。将基面の主張のひとつである。

〇国家権力は、被治者を統制・強制する。「いざとなれば、自国民に対してさえ銃口を向け、私有財産を没収し、個人のあらゆる権利と自由を侵害しうる存在である」(39ページ)。国民はこのことを十分に認識し、国民社会の理想像の創出を権力担当者に一切任せてはならない。国民は、一人ひとりが「共通善」を不断に追求し、政治に対する関心を強め、権力を厳重に監視する。そして、正当性や妥当性を欠く場合には、権力に抵抗の意思を明示しなければならない。それは、「国民各自が自分の良心の問題として、悩み、決断すべき問題」(39ページ)であり、国民の倫理的義務である、と将基面はいう。

〇こうした将基面の言説は、「反時代的」(234ページ)なものであり、その底流に流れるのは以下に述べる「共和主義的パトリオティズム」の思想である。