新訂「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けて

―「まちづくりと市民福祉教育」実践に関する基礎知識メモ―

阪野 貢/市民福祉教育研究所

はじめに

01 アクションリサーチ:その概念、原則、プロセス

02 コミュニティ・エンパワメント:その概念、原則、プロセス

03 「まちづくりと市民福祉教育」におけるリフレクション

04 ケアリングコミュニティと福祉教育

05 コミュニティ・オーガナイジングと学習・トレーニング

はじめに

本稿は、「まちづくりと市民福祉教育」実践に関するアクションリサーチ、コミュニティ・エンパワメント、リフレクション、ケアリングコミュニティ、コミュニティ・オーガナイジングの「基礎考」を集成したものである。

01 アクションリサーチ:その概念、原則、プロセス

<文献>

(1)矢守克也『アクションリサーチ―実践する人間科学―』新曜社、2010年6月、以下[1]。

(2)CBPR研究会『地域保健に活かすCBPR―コミュニティ参加型の活動・実践・パートナーシップ―』医歯薬出版、2010年7月、以下[2]。

(3)武田丈『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論―』世界思想社、2015年3月(Kindle版:太洋社、2019年10月)、以下[3]。

(4)JST社会技術研究開発センター・秋山弘子編著『高齢社会のアクションリサーチ―新たなコミュニティ創りをめざして―』東京大学出版会、2015年9月、以下[4]。

(5)草郷孝好編著『市民自治の育て方―協働型アクションリサーチの理論と実践―』関西大学出版部、2018年3月、以下[5]。

(6)芳賀博編著『アクションリサーチの戦略―住民主体の健康なまちづくり―』ワールドプランニング、2020年3月、以下[6]。

(7)安梅勅江編著『エンパワメントの理論と技術に基づく共創型アクションリサーチ―持続可能な社会の実現に向けて―』北大路書房、2021年2月、以下[7]。

(8)平井太郎『話し合いが変わる 地域でアクションリサーチ』農山漁村文化協会、2022年3月、以下[8]。

〇筆者(阪野)は1985年前後からおよそ30年間、いくつかの市区町村で「まちづくりと市民福祉教育」に関する実践・研究にたずさわってきた。その成果は見るべきものがないが、地元学(吉本哲郎、結城登美雄ほか)をはじめ、地域学(山下祐介、柳原邦光ほか)、まちづくり学(佐藤滋、西村幸夫、織田直文、木下斉、山崎義人ほか)、コミュニティデザイン(山崎亮、小泉秀樹ほか)、コミュニティ・オーガナイジング(鎌田華乃子、室田信一ほか)、そしてアクションリサーチなどからも多くを学んだ(追記 参照)。

〇筆者の手もとに、アクションリサーチに関する本に上記のようなものがある。本稿では、これまでの取り組み・活動を振り返りながら、今更ながら改めてアクションリサーチの基礎的理解を図るために、8つの文献の論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部語尾変換。一部見出しは筆者)。

Ⅰ.矢守克也『アクションリサーチ―実践する人間科学―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチ(action research)とは、望ましいと考える社会的状態の実現を目指して研究者と研究対象者とが展開する共同的な社会実践のことである。(1ページ)

アクションリサーチ(action research)とは、「こんな社会にしたい」という思いを共有する研究者と研究対象者とが展開する共同的な社会実践のことである。よって、そのキーワードは、「変化」であり、「介入」である。望ましい社会の実現へ向けて「変化」を促すべく、研究者は現場に「介入」していく。(11ページ)

アクションリサーチの特性

アクションリサーチの定義はさまざまであるが、以下の2点をアクションリサーチのミニマムな特性として指摘することができると思われる。

(1)目標とする社会的状態の実現に向けた変化を志向した広義の工学的・価値懐胎的な研究

アクションリサーチでは、よりよい方向(改善、改革)への変化が謳われる以上、そこに価値が懐胎(かいたい)しないはずはない。アクションリサーチは、「現状よりも望ましい斯く斯くしかじかな社会的状態を作りましょう」という価値判断とともに遂行される研究活動である。

(2)上記に言う目標状態を共有する研究対象者と研究者(双方を含めて当事者)による共同実践的な研究

当事者と研究者による共同実践的な研究という特性は、研究者と対象者との独立性を100%保証することはできないという事実を率直に受けとめ、むしろ、この点を積極的に評価・活用しようとするものである。(13~14ページ)

アクションリサーチにおける「正解」と「成解」

アクションリサーチでは、どのような現場にも、また、いつの時点でも普遍的に妥当する真理・法則性―「正解」―を研究者が同定することが目標とされているわけではない。むしろ、アクションリサーチは、特定の現場(ローカリティ)において、当面、成立可能で受容可能な解―「成解」―を、研究当事者(研究者と研究対象者)が共同で社会的に構成することを目標としている。

「成解」は、「正解とは異なり、ユニヴァーサル(普遍的)ではなく、常に、空間限定的(local)で、かつ、時間限定的(temporary)な性質をもつ。言いかえれば、アクションリサーチがもたらす「成解」は、常に、修正と更新に向けて開かれていることになる。「成解」は、今この現場(フィールド)では「成解」かもしれないが、他の現場では「成解」たりえない可能性はあるし、当時に、同じ現場においても、過去あるいは将来においては、別の「成解」が成立するかもしれない。(22ページ)

以上から、アクションリサーチにおけるインターローカリティ(inter-locality)、すなわち、複数の現場間の比較・対照作業、および、インタージェネレーショナリティ(inter-generationality)、すなわち、同じ現場の複数時点間の比較・対照作業、以上2つの重要性が導かれる。(23ページ)

Ⅱ.CBPR研究会『地域保健に活かすCBPR―コミュニティ参加型の活動・実践・パートナーシップ―』

CBPRの概念

CBPRはCommunity-Based Participatory Researchの略であり、直訳すると「コミュニティを基盤とした参加型研究」である。(2ページ)

CBPR を「コミュニティの健康課題を解決し、コミュニティの健康と生活の質を向上するために、コミュニティの人々と専門職/研究者のパートナーシップによって行われる取り組み・活動」と定義する。(4ページ)

CBPRの対象となるコミュニティを「人々が共通の特性、例えば価値や規範、文化などを持ち、そこに何らかの帰属意識を持ち、さらにそこに一定の連帯や支え合いの意識が働いている集団」と定義する。(4ページ)

CBPRにおけるパートナーシップを「異なる立場や機関の人たちでつくられた組織の活動を通して形成される、信頼しあいそれぞれの力をいかして育ちあう関係性」と定義する。(5ページ)

CBPRは公衆衛生領域のアクションリサーチとも言われる。CBPRの理論的基盤や特徴はアクションリサーチと同じである。一方、コミュニティを対象とする考え方は、人間は社会・文化・歴史・自然といった多様な側面を持つ環境と相互作用しながら生活し発達していくという地球的な視点を含めた見方や考え方である生態学的アプローチに基づいている。(8ページ)

アクションリサーチとその特徴

アクションリサーチとは

現実の社会問題の実際的解決を目的として、問題の生じている現場において、当事者と研究者が協働して行う取り組み・活動

アクションリサーチの特徴

①現実の社会問題を実際に解決する:現場の最大の関心事は目の前の問題であり、アクションリサーチは、「現実の社会問題を実際に解決する」ことを目的としている。

②研究者と当事者が協働する:アクションリサーチは、問題が生じている現場の当事者と協働することにより行われるところに特徴がある。当事者と研究者が実際の文脈に応じた解決方法を見いだしながら、課題解決のための活動を行うことで、直接的に現実に働きかけていく。

③振り返りreflectionが重要である:アクションリサーチは当事者と研究者との関係性の中で行われること、当事者と研究者の認識の変化が重要であること、および社会変革をめざし政治的方向性を意図する活動にもなり得るわけであるから、研究者の認識や思考、関わりを振り返りながら行うことがとりわけ必要になる。

③取り組み・活動である:アクションリサーチは研究手法ではなく、さまざまな研究手法を用いて行う取り組み・活動である。アクションリサーチでは、解決すべき問題の内容や状況に応じて、量的・質的研究などさまざまな研究手法を用いる。アクションリサーチは、研究者からみれば研究活動であり、当事者からすれば現場の課題解決のために取り組む活動である。(9ページ)

CBPRの原則

CBPRの9つの原則は、CBPRの実践をすすめるための道しるべとして考えることができる。

原則1:地域を、共通の価値観や帰属意識を持つ集団(コミュニティ)として捉えよう

CBPRは、コミュニティとしての人々とともに活動することを基盤としている。

原則2:コミュニティの健康問題を解決するために、コミュニティの強みや資源を用いよう

CBPRは、コミュニティにどのような資源があり、それらがどのように機能しているかを明らかにし、それを強みとして再確認し、コミュニティの健康の向上のために有効に活用していく。

原則3:活動のすべての段階において、対等なパートナーシップを目指そう

活動のすべての段階において共に行うことを通し、互いの力の差や価値観の違いを認めるよう努める。このような関わりから、互いの間に信頼や尊重が生まれ、パートナーとしての関係に発展していくのである。

原則4:それぞれの知識や技術を共有した互いに学び合い、能力を高めよう

専門職や研究者は、住民からコミュニティ固有の知識や伝統、文化を学び、住民は、専門職や研究者から研究や活動を進めるために必要な知識やスキルを学ぶなど、それぞれの知識や技術を共有して、互いに学び合う。

原則5:活動の成果を、コミュニティに還元しよう

CBPRでは、研究活動によって知識を発見すること、つまり、研究の成果を得ることと、得られた知識をコミュニティに還元していくことのバランスをうまくとることが大切になる。

原則6:生態学的(エコロジカル)な視点で、コミュニティの問題を多角的に捉えよう

人間の生活や発展を人間と環境の相互作用として捉える生態学的な視点によって、コミュニティの健康問題を多角的に捉えることが重要である。

原則7:活動は、循環し繰り返しながら発展させていこう

CBPRでは、この問題解決のプロセスを行きつ戻りつ循環しながら進む。しかし、大事なことは、プロセスを繰り返す中でメンバーは何度も何度も互いの理解を確認し合いながら進めていくことになり、それによって活動が修正され、よりよいものになっていくことができるのである。

原則8:結果を利用しやすい形でコミュニティに還元し、広く社会に普及させよう

CBPRによって得られた結果や成果は、住民にとって、わかりやすく、丁寧に、役に立つ方法で伝える。成果をコミュニティに還元して初めてCBPRの目的の達成につながる。

原則9:長期的で持続できる活動として取り組もう

CBPRにおいては、当面の健康問題の解決で活動を終えるのではなく、長期 的により健全なコミュニティとして発展できるようコミュニティの力を蓄えることを目指している。(12~16ページ)

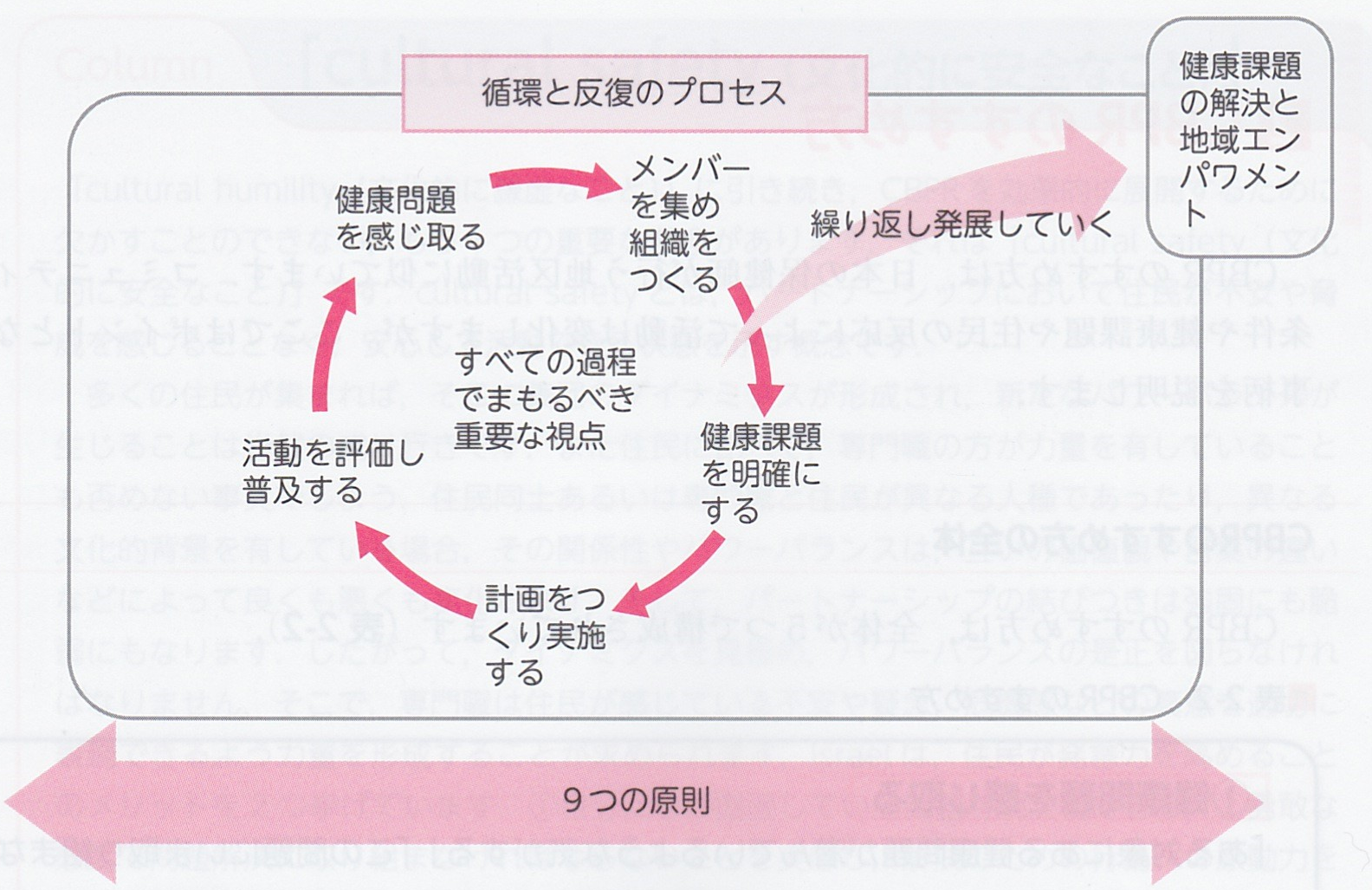

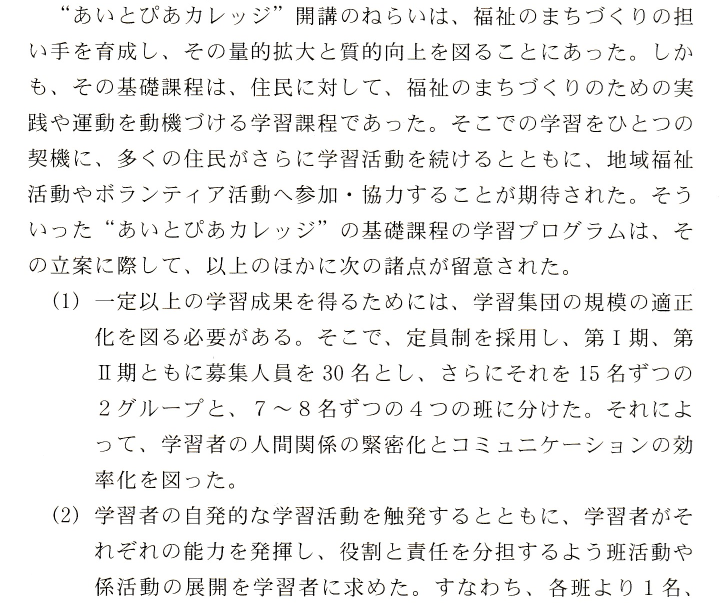

CBPRの進め方

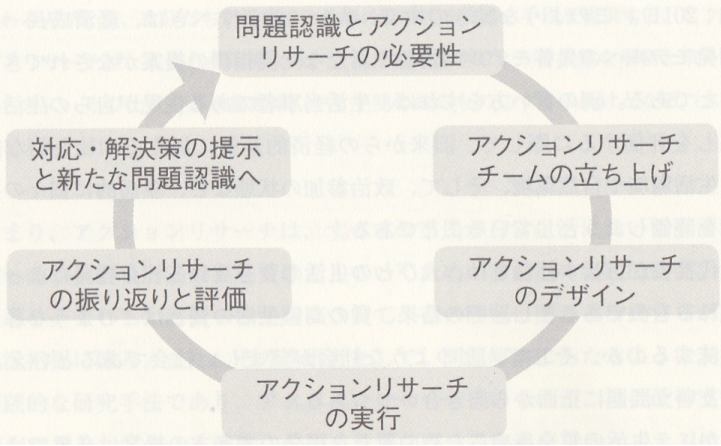

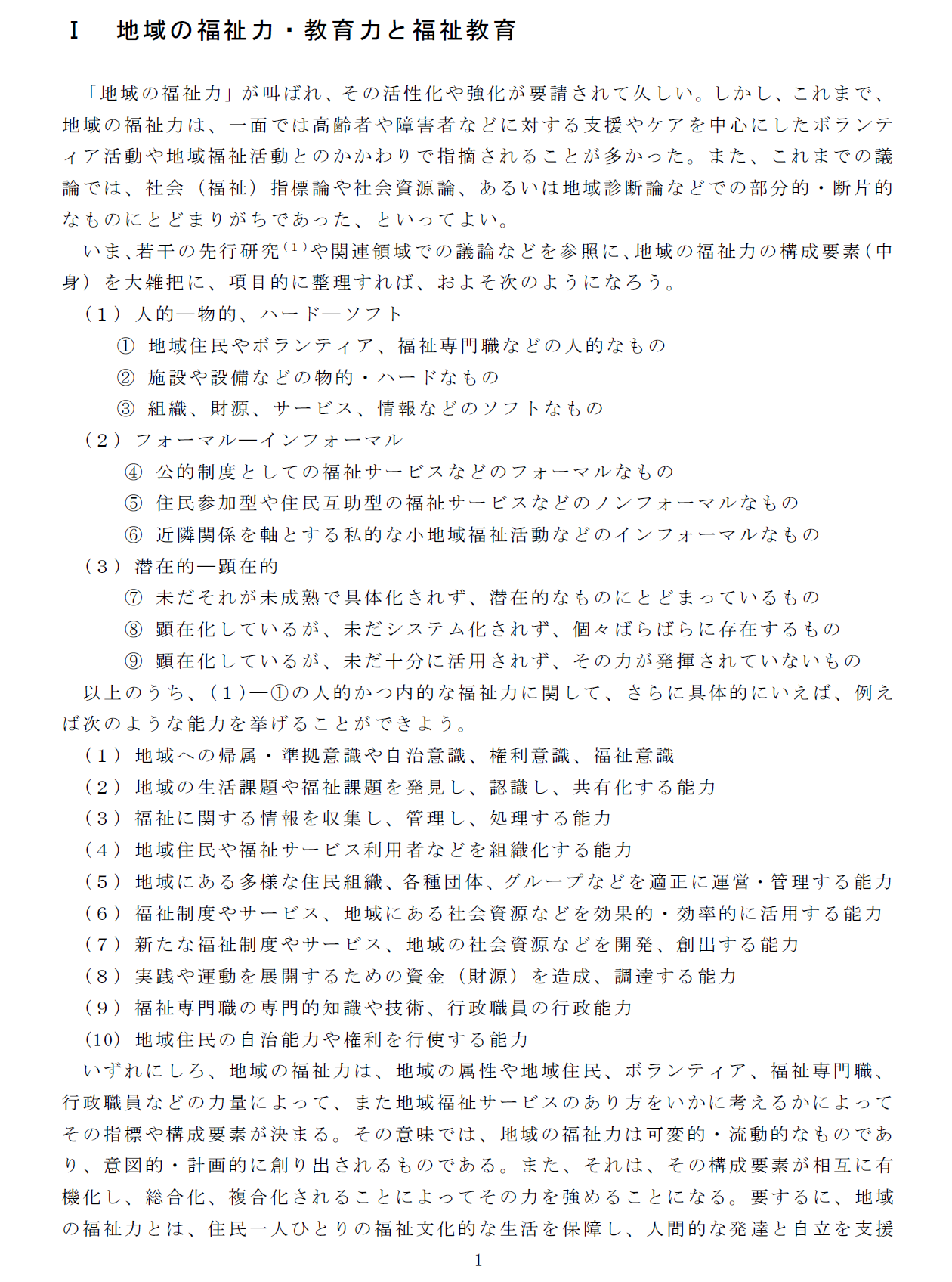

CBPRのすすめ方は、全体が5つで構成されている。図1は、CBPRの目的である「コミュニティの健康課題の解決やコミュニティの健康の向上」に向かって循環し反復する活動がCBPRの過程であることを図示したものである。(20ページ)

(1)健康問題を感じ取る

コミュニティの健康問題や健康課題を専門職として認識すること。

(2)メンバーを集め組織をつくる

必要によって、活動の規模に応じて①企画・運営など中核的な活動をする仲間や組織、②コミュニティに出て具体的な実践活動をする仲間や組織、③安心して活動できるよう支えてくれる仲間や組織をつくること。

(3)健康課題を明確にする

重要なポイントは、①多様なアプローチを用いてニーズ調査やデータ収集を行うこと、②直接地域に出向き、住民と会って、顔を見せ合い、声を聞いて調査すること、③分析の協働作業に住民がメンバーとして参加すること、④収集できた情報に対して、倫理的な約束事項を遵守すること。

(4)計画をつくり実施する

①住民に直接的なサービスを提供するプログラムや、住民の健康問題への対処能力の向上や育成を目的にするプログラムなど、具体的な活動やプログラムを計画し実施すること、②住民リーダー(ピアリーダー)の育成やグループ育成、コミュニティのネットワークづくりや政策化など、コミュニティに広く浸透させるための戦略を立てること。

(5)活動を評価し普及する

プロセス評価、アウトカム(成果)評価、影響評価など常に活動の振り返りを行うこと。(19~26ページ)

図1 CBPRの進め方の全体像

CBPRのパートナーシップ

CBPRのパートナーシップは、CBPRの核となる重要な部分である。(36ページ)

CBPRは、メンバー同士のパートナーシップを育て、メンバーの持つエネルギーに着目し、グループがよりよい形で変化し発展していくことが大きな鍵となる。パートナーシップを育んでいくために重要なことは、次の通りである。①メンバー同士が知りあう機会をつくる、②話しやすい雰囲気をつくる、③対等に参加できるよう配慮する、④だれもが対等な決定権をもつ、⑤信頼関係を深める、⑥ファシリテーターの役割(ファシリテーターは、グループの中で中立的な立場をとり、チームワークを引き出し、そのチームの成果が最大になるよう支援する)、⑦目的・目標・優先順位を決める、⑧グループで必要なきまり(規範)をつくる、⑨コミュニティの強さと特徴に気づく、⑩対立に立ち向かう。(44~51ページ)

Ⅲ.武田丈『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論―』

アクションリサーチの概念

さまざまな学問領域における参加型のリサーチの代表的な定義の多くに共通する部分を組みあわせると、CBPR(Community Based Participatory Research=コミュニティを基盤とする参加型リサーチ)とは「コミュニティの人たちのウェルビーイングの向上や問題・状況改善を目的として」、「リサーチのすべてのプロセスにおける」、「コミュニティのメンバー(課題や問題の影響を受ける人たち)と、研究者の間の対等な協働によって」、「生み出された知識を社会変革のためのアクションや能力向上に活用していく」、「リサーチに対するアプローチ(指向)」だといえる。(Kindle版22ページ。以下同)

CBPRは、クルト・レヴィン(Kurt Lewin、ドイツ・アメリカの心理学者)の流れを汲む「知識の実践への活用が強調されるアクションリサーチ」と、パウロ・フレイレ(Paulo Freire、ブラジルの哲学者・教育者)に代表される「問題を抱える人たちの参加が強調される参加型アクションリサーチ」を両極にもつ幅広いスペクトラム(範囲)を包括するリサーチに対するアプローチだといえる。(38ページ)

CBPRの原則

(1)コミュニティとの協働

CBPRは、既存のコミュニティを認識し、そのコミュニティと協働し、その協働を通してコミュニティの連帯感をさらに高めるリサーチに対するアプローチである。

(2)コミュニティ内のストレングスや資源の尊重

CBPRは、対象となるコミュニティの課題に対応するため、コミュニティの既存のストレングス(強さ)、資源、そして関係を認識し、それらを活用する。これらの資源には、コミュニティの人たちのもつ技術や資産、信頼・協働・相互関与といった言葉に代表されるような関係ネットワーク、さらにコミュニティの人たちが集う物理的な集会所なども含まれる。

(3)リサーチのすべての段階で平等に協働するパートナーシップ

CBPRでは、問題の設定、データ収集、データ分析、結果の解釈、コミュニティの関心事にあわせた結果の活用といったプロセスにおいて、コミュニティの人たちや研究者といったすべての関係者が平等に参加し、主導権を共有することが原則である。とくにコミュニティの人たち、その中でも周縁化された人たちの主体的な参加が非常に重要である。

(4)すべての関係者の協同の学びと能力開発の促進

CBPRは、すべての参加者の協同の学びと能力開発を促進する。CBPRのプロセスにおける協同の学びを通して、参加者たちはお互いの知識、技術、能力を循環的に共有し、高めあっていくのである。この原則の根底にあるのが、対話の中からお互いの批判的意識化を高め、アクションにつなげていくというパウロ・フレイレの考えである。

(5)リサーチとアクションの統合

CBPRの目的は、たんに知識の創造だけでなく、リサーチによって得られた知識を活用することによって、またそのプロセスを通した教育や意識改革を通じて、リサーチの対象となる課題の解決のためのなんらかのアクション、社会変革、あるいはコミュニティの改善を実行していくことである。

(6)地域密着性とエコロジカルな視点の重視

CBPRは、対象となるコミュニティに固有な課題に適合した取り組みなのだが、その際に個人、家族あるいは社会的ネットワークといった地域に密着した直近の環境、さらにコミュニティや社会といったエコロジカル(生態学的)な視点を重視する。したがって、CBPRでは、焦点となる課題の生体医学的、社会的、経済的、文化的、物理的、環境的といった複数のレベルの要因を考慮し、多様な分野からの研究者やコミュニティの参加者によってチームを形成していく必要がある。

(7)循環的な反復のプロセスによる変革

CBPRでは、コミュニティの人たちと研究者が循環的な反復のプロセスを通して、コミュニティの改善や社会変換を達成していく。この螺旋状のプロセスは、たとえばもっともシンプルなものとしては、「適切な情報収集」と「状況の把握」の「見る(look)」、次に「何が起こっているのかの探究と分析」および「その解釈と説明」の「考える(think)」、そして「計画」「実施」「評価」の「行動する(action)」の3つを繰り返すものがある。

(8)すべての関係者との結果の共有と協働による結果の公開

CBPRは、リサーチによって得られた結果や知識を、すべての関係者やコミュニティの人たちが理解できる言語を用いて共有し、こうした人たちの状況改善や社会変革のためのアクションに活用することをめざす。さらに、結果を発表する際に、会合や学会での共同発表者や出版物の共著者といった形で、コミュニティのパートナーと協働で行っていくことが大切である。

(9)長期にわたるかかわりと関係の維持

CBPRの成功のために必要なパートナーシップの構築や維持、そしてCBPRの目的であるコミュニティの状況改善や社会変革のためには、長期的なかかわりが不可欠である。(60~76ページ)

研究者の役割

CBPRのリサーチの部分における研究者のかかわり方には、①主唱者(initiator)/実際には時間、スキル、意欲のある人の主唱なくしてはCBPRは始まらず、そうした人は権威のある立場にいる人や研究者であることが多い。②コンサルタント(consultant)/時にはコミュニティの人たちがリサーチの部分を研究者に委託し、研究者がコミュニティの責任においてそれを実施することもある。③協働者(collaborator)/お互いの良さを統合してリサーチのプロセスをコミュニティと研究者が協働して行う場合には、研究者の役割は協働者となる、の3つの役割が考えられる。(77~78ページ)

コミュニティ・オーガナイジングの部分においては、①リーダーあるいは鼓舞者、②コミュニティ・オーガナイザー、③民衆教育者、④参加型調査者の役割が、研究者あるいはコミュニティのどちらかによって担われる必要がある。(78~79ページ)

③民衆教育者/民衆教育者とは、コミュニティの人びとの学びのプロセスを促進する役割である。知識のない人たちに知識を提供する「教師」ではなく、人びとがすでに有している知識を自分たちで再発見したり、新しい知識を獲得したりするのを助ける役割を担う。知識が増大すると自尊感情の向上やエンパワメントに結びつくのだが、理想的には教育者の専門的知識がコミュニティの人たちの経験的知識と組みあわさることで、問題に関する新しい考え方や理解の仕方が生み出されていくべきである。(79ページ)

Ⅳ.JST社会技術研究開発センター・秋山弘子編著『高齢社会のアクションリサーチ―新たなコミュニティ創りをめざして―』

アクションリサーチの概念

今日のアクションリサーチは、しばしば社会技術の範疇の中で議論される。(中略)社会技術は、「自然科学と人文・社会科学の複数領域の知見を統合して新たな社会システムを構築していくための技術」であり、社会を直接の対象とし、社会において現在存在しあるいは将来起きることが予想される問題の解決を目指す技術(「社会技術研究開発の今後の推進に関する方針~社会との協働が生む、社会のための知の実践~」独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター、2013年11月、2ページ)と捉えられる。(24ページ)

アクションリサーチは、社会技術の社会への実装が社会的イノベーションを引き起こし、社会(システム)を望ましい方向に変えていく。結果として社会的課題を解決に導く。そのような合理的かつ科学的な道が存在することを確かめるための社会実験であると考えられる。(24~25ページ)

アクションリサーチの特徴

アクションリサーチには、基本的には次の3つの特徴がある。

第1の特徴は、社会的課題の解決を目的とすることである。アクションリサーチの目的は、普遍的な法則や一般化の解を求めるのではなく、社会が直面している特定の問題や課題の実行可能な解決策を見出すことである(16ページ)。

第2の特徴は、解決すべき課題に関わる人たちと研究者が共に研究に参与することである。ステークホルダー(stakeholder:利害関係者)と呼ばれる関与者は、研究者、行政、住民、民間団体、企業などであり、それぞれの立場から課題解決に向けて役割を果たす。

第3の特徴は、アクションリサーチのステークホルダーは、互いの立場や違いを尊重し、互いから学びながら、協働して役割分担をする。それぞれのステークホルダーがもっている情報や力をうまく引き出して繋ぎ、協働する中でそれぞれが発展的に変化し、より創造的な力としてさらに協働の成果を獲得していくように促し、調整することは研究者の役割のひとつである。(7ページ)

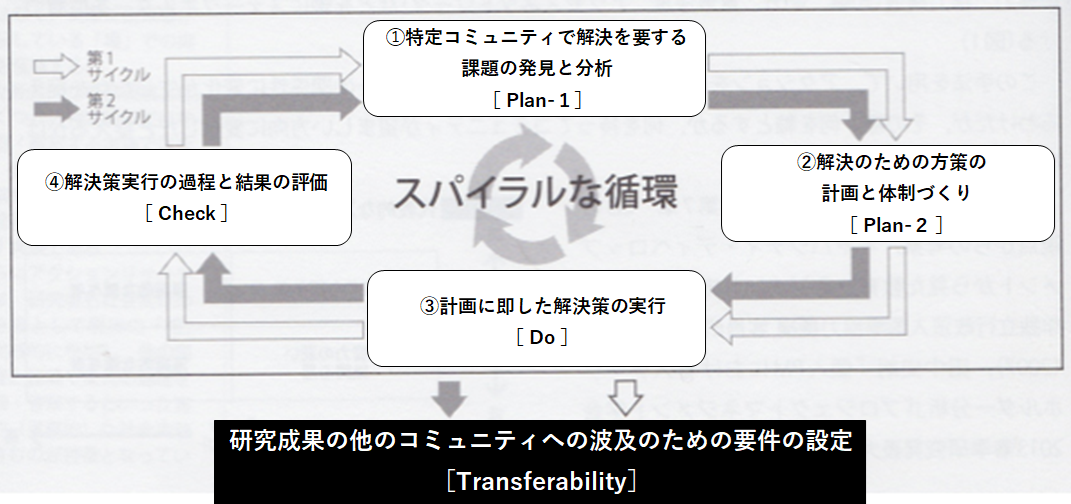

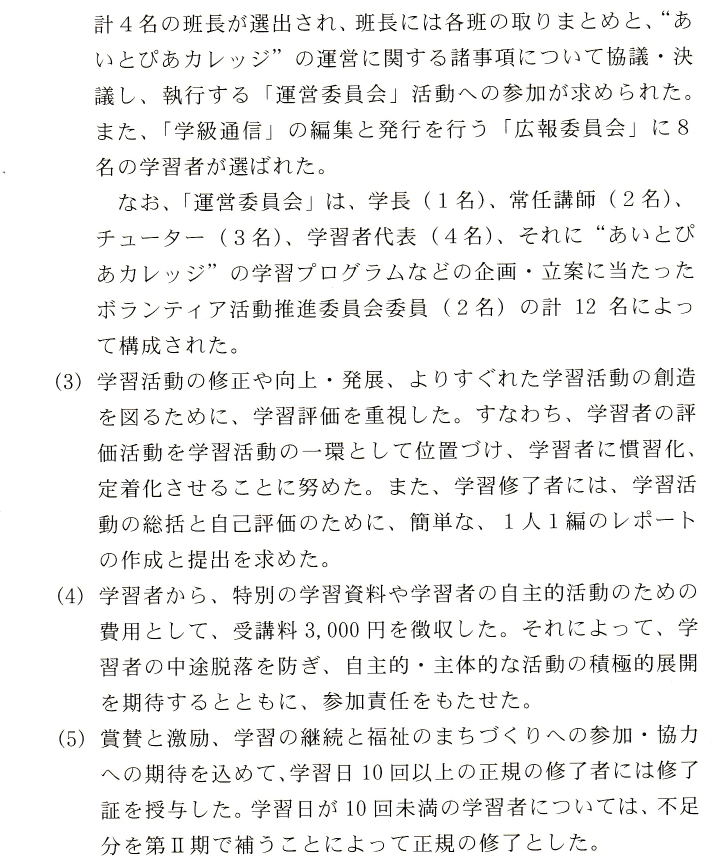

アクションリサーチの研究プロセス

アクションリサーチでは、一般の実証・実験研究と異なり、課題解決のためのアクション(解決策の実行)が研究の中核となるので、その前後で研究のプロセスをどう構成するかが重要となる。

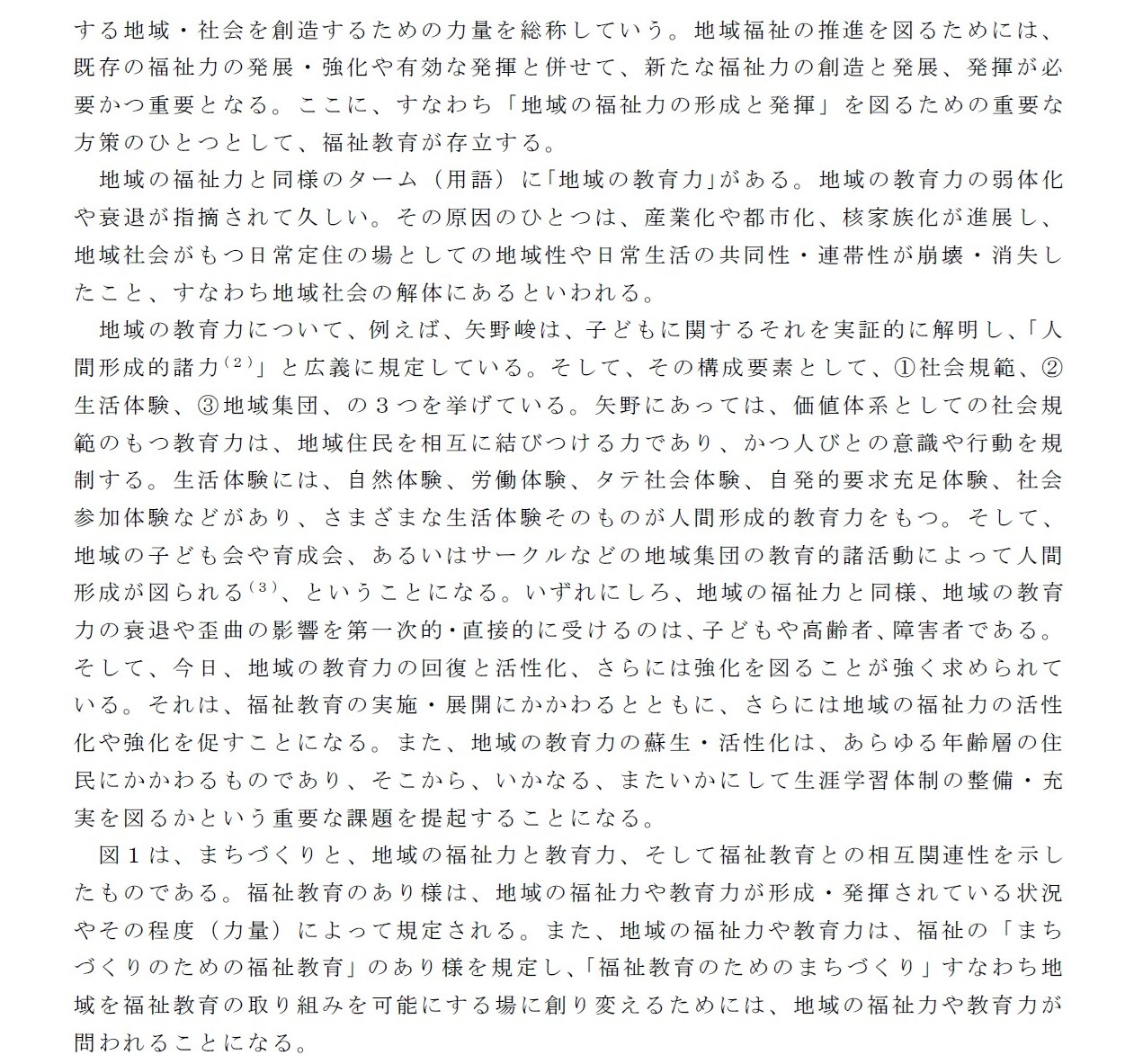

アクションリサーチの研究プロセスは、図2(一部調整)に示す①特定コミュニティで解決を要する課題の発見と分析[Plan-1]、②解決のための方策の計画と体制づくり[Plan-2]、③計画に即した解決策の実行[Do]④解決策実行の過程と結果の評価[Check]の4つの段階からなる。(32ページ)

4段階の研究プロセスは、一般に経営管理論などの分野で用いられるPDCAサイクル(Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善))に類似するものであるが、次の点で異なっている。第1にPlan(計画)を2段階(①、②)に分けている点、第2にAct(改善)は次の新しいサイクルのPlanに改善策として含めている点、第3に研究成果の他のコミュニティへの波及のための要件の設定(Transferability)を、以上の4段階で1サイクルを構成する研究プロセスとは別に設けている点である。(32~33ページ)

図2 コミュニティにおけるアクションリサーチの研究プロセス

研究者の役割

アクションリサーチにおいて研究者に期待されるのは、専門的な知識を振りかざし、自分の考えを押し付けて、強引に引っ張っていくのではなく、関与するすべての人の意見に耳を傾け、その意見をまとめていく調整役ないしファシリテーターの役割なのである。しかし、ファシリテーターの役割は、ただ話を聞いて、全体をまとめるだけでは十分ではない。より良い状況の実現に向けてコミュニティを変えていくよう異なる意見の調整を図り、全体の方向付けをしていくことが必要である。

住民のニーズは多様であり、意見の対立もある。状況が変化することによって既得権を失う場合には、変化に対して強固に反対する者もおり、それが旧来からの地域のボス的存在であれば、全体がそれに流されていく恐れもある。研究者には、傾聴能力やコミュニケーション能力に加えて、リーダーシップを発揮することが求められる。(58~59ページ)

Ⅴ.草郷孝好編著『市民自治の育て方―協働型アクションリサーチの理論と実践―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチ(実践支援型研究)は、当事者と研究者が協働して、特定の社会問題に向き合い、その問題の解決のために、関係者が協働して行う調査から改善への一連の研究活動を指す。つまり、調査によって問題の所在を明らかにし、次に、その問題を解決するための具体策を検討する。そして、具体策を実際に適用し、その結果を関係者が協働して検証することで、対策の成果と課題を詳らかにし、更なる改善を目指していくという一連の実践的研究手法である。(3ページ)

アクションリサーチとは、組織あるいはコミュニティの当事者(実践者)自身によって提起された問題を扱い、その問題に対して、研究者が当事者とともに協働で問題解決の方法を具体的に検討し、解決策を実施し、その検証をおこない、実践活動内容の修正をおこなうという一連のプロセスを継続的におこなう調査研究活動のことを意味する。(9ページ)

アクションリサーチの特色

実践的研究手法であるアクションリサーチの特色は、(中略)取り組む課題によって異なる面もあるが、ここでは、2つの共通点を記しておきたい。

1)社会進化を志向する現場主義

アクションリサーチは、研究者と当事者(実践者)が二人三脚で、お互いの知見を生かし、実践活動に移すことで、社会発展を追求するという実践的研究であり、いわば、「知識共有と実践連動型の社会進化アプローチ」と言うことができ、既存の研究手法とは一線を画するものである。つまり、アクションリサーチは、実践活動の改善を通じての社会変容(social change)を視野に入れた研究手法なのである。

2)学際的視座の必要性

アクションリサーチは、実践活動の改善を最大の目標に置いて活動する研究手法であり、研究者が実践者と協働するパートナーとなり、密接に、課題や実践内容の検討や評価を行う。そのためには、実践の内容を多面的かつ複眼的に分析・考察し、実践活動の改善方法を実践者の視点から提案し、また、実践活動の評価方法やフィードバックの方法の吟味や選定をしていくことが求められる。(中略)アクションリサーチは、狭い専門分野の中で構築されてきた高度な専門理論の検証のためにあるのではなく、現在進行形で取り組むべき課題の改善を最優先事項とする手法である。したがって、アクションリサーチは、深く狭い専門性の融合よりも、浅く広く異なる専門性の知見を活用するという学際的視座が求められるのである。(10~11ページ)

市民自治力向上と協働型アクションリサーチ

アクションリサーチは、取り組むべき課題、専門分野、アクションリサーチに携わるメンバーの違いによって、さまざまな種類に分けることができる。地域発展や市民自治力との関わりからアクションリサーチの位置づけを検討するには、研究者がどのような立場で当事者と関わりを持って、アクションリサーチに参画するかどうかを把握しておく必要がある。(19ページ)

アクションリサーチに携わる研究者の位置づけが内部者であるか外部者であるのか、アクションリサーチの推進者が内部者か外部者かによって、協働の型が変わってくる。(中略)①「外部者と協働する内部者」――自分自身の実践を研究する際に(あるいは内部主導のプロジェクトで)外部専門家の支援を求めるアクションリサーチ、②内部者と外部者の「相互的協働」――内部者と外部者がティームとして、フル・パートナーシップの関係で進めるアクションリサーチ、③「内部者と協働する外部者」――外部専門家がコンサルタントとして支援するアクションリサーチ、の3つの型を協働型アクションリサーチであると考えられる。(19、20ページ)

社会のしくみが複雑化する現代社会において地域コミュニティを改善していくためには、市民自治力の向上を目指して、地域の住民、行政、企業、NPO、専門家らによる協働実践や協働学習が必要であり、ますます協働型アクションリサーチ活用機会の広がりが想定され。(28ページ)

協働型アクションリサーチの流れ

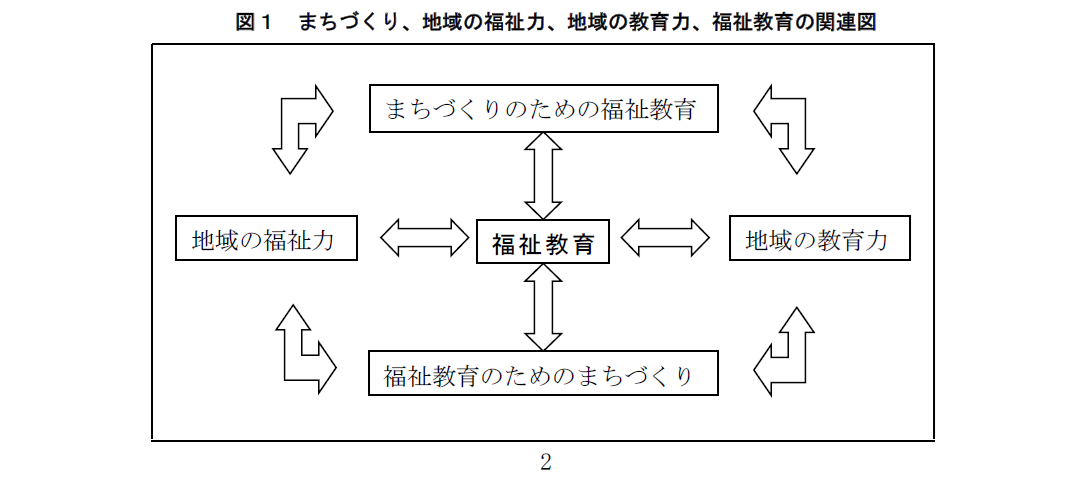

地域の特定課題を対象とする協働型アクションリサーチの一連の流れは、図3の通りである。(24ページ)

図3 協働型アクションリサーチの循環図

Ⅵ.芳賀博編著『アクションリサーチの戦略―住民主体の健康なまちづくり―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチはこれまでの伝統的な実証主義的研究に求められてきた妥当性、信頼性、客観性、一般化とは一線を画した新しい世界観をもつ研究デザインであり、特定の現場に起きている特定の出来事に焦点を当て、そこに潜む課題に向けた解決策を現場の人とともに探り、状況が変化することを目指す研究デザインである。研究者が問題を特定して介入プログラムを提供し、住民は被験者としてそのプログラムに参加するだけの従来型の研究手法とはその理念を大きく異にしている。(20ページ)

アクションリサーチと共同学習

アクションリサーチは、問題を抱えるコミュニティの人々と研究者が課題の発見から計画の作成、解決策の実行、評価のすべての段階への民主的な参加とパートナーシップを基盤としており、参加者すべてにとっての共同学習(colearning)とエンパワメントのプロセスを伴うものである。従来の問題解決型の実証研究は、「介入研究」とよばれているが、研究者をも含む参加者すべてにとっての共同学習、すなわち“学び合い”のプロセスを大切にしているアクションリサーチには、従来的な「介入」の用語は基本的に馴染まない。(20ページ)

住民参加型による住民主体プログラムの開発プロセス

住民参加型による住民主体プログラムの開発プロセスは、10段階からなる。

(1)研究者側のチーム形成

アクションリサーチのプロセスを完結させるためには、複数の研究者がチームを組んで展開することが必要となる。

(2)行政との協力体制の構築

住民参加型のプロセスを円滑に進めるためには、行政職員や保健福祉の専門職(社協など関係する地域の専門職を含む)を加え多くの協力を仰ぐことが必要となる。

(3)関係者へのインタビュー実施

住民主体によって解決すべきコミュニティの課題に関して共通認識をもつために、個別やグループでのインタビューの機会を研究者側が設定することが必要となる。

(4)キーパーソン(メンバー)の支援・信頼関係の構築

コミュニティの住民を巻き込んだワークショップ等、次のダイナミックな展開へと繋げるために、キーパーソンやキーメンバーと行政、研究者の信頼関係を構築することが必要である。

(5)地区住民参加型ワークショップによる住民主体プログラム案の抽出

できる限り多くの住民やコミュニティ関係者を募り、地域課題や理想を共有しながら、地域全体に広がるダイナミックな住民主体の活動の創出を目指すことが望ましい。

(6)抽出されたプログラム案を実践化するための検討会実施

抽出されたプログラム案を実際の活動に結びつけるための検討会を、研究者や行政、キーパーソン(キーメンバー)、コミュニティ関係者などによって繰り返し実施することが必要である。

(7)プログラムの実行と主体組織への支援

研究者や行政は、具体的な活動プログラムとそれを実行するための主体組織(コアメンバー)への側面的な支援を行い、ある段階からその役割をフェードアウトさせることが必要となる。

(8)住民主体運営の強化

住民主体のプログラム活動に参加するコアメンバーや住民の意欲やモチベーションを上げ、主体的運営の強化をすることが必要であり、このことが研究者や行政の役割となる。

(9)研究成果のフィードバック

研究の結果や成果をさまざまな形で関係者と共有するとともに、コミュニティ全体に還元することが必要であり、それは住民活動のスパイラル(螺旋的)な発展と強化を可能にする。

(10)コミュニティへの情報提供による活動の強化と支援

住民主体の活動プログラムをコミュニティに定着させるためには、さまざまな媒体を活用しながらコミュニティへ情報提供することが必要である。(29~35ページ)

Ⅶ.安梅勅江編著『エンパワメントの理論と技術に基づく共創型アクションリサーチ―持続可能な社会の実現に向けて―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチとは、当事者が発した課題について、当事者と共に解決に取り組み、検証を行い、よりよい社会を共に創るという一連のプロセスを継続的に行う活動のことである。

アクションリサーチの大きな特徴の1つは、多人称の立場から課題を捉えることで、新たなパラダイム変換を図る可能性を秘めていることである。すなわち、リサーチの基本である客観的に観察する3人称に加え、当事者と直接相対する2人称、当事者の一員としての1人称と、多層の視点を活用する強みがある。当事者に寄り添い、当事者と共に考えることで、新たな視点、これまでなかった方法など、解決の本質に迫るアイディアが生まれるチャンスが拡大する。

当事者と共に実践から出発し、実践の中で研究し、その成果をすぐに実践に適用するのがアクションリサーチである。(6ページ)

アクションリサーチの原則

共に創るアクションリサーチに求められるのは、当事者の価値観とニーズを明らかにし、当事者にできることは何かを見きわめて、環境を整備することである。

当事者の価値観とは、個人、人びと、組織が大切にしている歴史や文化、思いである。ニーズとは、個人、人びと、組織が求めているものである。当事者の価値観やニーズは、外部者の予想と違う場合が少なくない。そこでアクションリサーチの第一歩は、コミュニケーションをとることである。

共創型のアクションリサーチにおいても、当事者が自分ごととして課題を捉え、継続的に自分の力で解決に向けた活動を遂行できる環境を準備する。

すなわち、アクションリサーチの原則は、①当事者の価値観、②当事者のニーズ、③当事者にできること(使える感覚、共にある感覚)の3点を踏まえることである。(15、16ページ)

アクションリサーチに活かすエンパワメント

エンパワメントの原則は次の8点である。①目標を当事者が選択する。②主導権と決定権を当事者が持つ。③問題点と解決策を当事者が考える。④新たな学びと、より力をつける機会として当事者が失敗や成功を分析する。⑤行動変容のために内的な強化因子を当事者とサポーターの両者で発見し、それを増強する。⑥問題解決の過程に当事者の参加を促し、個人の責任を高める。⑦問題解決の過程を支えるネットワークと資源を充実させる。⑧当事者のよりよい状態(目標達成やウェルビーイングなど)に対する意欲を高める。

つまり、エンパワメントの原則は当事者主体である。したがって、当事者に関わる人びと、専門職や上司、仲間の役割は、当事者の力を湧き上がらせ、そのための環境整備をすることである。ここでいう当事者とは、中心的に関わる人、人びと、組織をさす。当事者に関わる人びととは、それを側面から支える人、人びと、組織をさす。(11ページ)

アクションリサーチの評価

共創型アクションリサーチは、エンパワメントの8つの要素に基づき評価できる。

1.共感性(empathy)

自分の意志を持ちながら、他者にも同じように明確な意志があることを認める。他者の意向を受け止め、自らのことと置き換えて他者の意向を理解することができる。それが共感である。(中略)共感性の高いプログラムやメンバー間のつながりは、エンパワメント(自分・仲間・組織・社会・システムなどがもっている力を引き出す、発揮すること)実現への大きな力となる。

2.自己実現性(self-actualization)

自己実現性とは、メンバー一人ひとりが、自己の活動によって自己の思いや価値を実現することができると感じていることである。(中略)自己実現性の高い活動であれば、人びとが自ら参加したいと願い、活動にとどまり続けたいと願うようになる。

3.当事者性(inter sectral)

当事者性とは、メンバー一人ひとりが、人ごとではなく自分のこととして関わっていることの指標である。自分のこととして関わるとは、ゴールの達成に自分の役割があると確信している状態をさす。

4.参加性(participation)

参加性とは、実際にメンバー一人ひとりが、活動に影響を与えていると感じていることの指標である。これは物理的な参加にとどまらない。人びとが何らかの形で、確かに関わっていると思えることの指標である。

5.平等性(equity)

平等性は、メンバーの連帯を促進する上で必須である。メンバーが、活動の内容、フィードバック、メンバーに対する処遇が平等と感じないと、力は湧かず、逆に力を奪う状態に陥る。

6.戦略の多様性(multi strategy)

多様性は、活動の発展に向けた多様な資源の確保につながる。個人、組織、環境にとって大きな強みである。メンバーの多様性に加え、用いる資源の多様性を考慮する。さまざまな人、資源、戦略を複合的に組み合わせて、活動を遂行する。

7.可塑性(plasticity)

さまざまな状況変化に柔軟に対応できるかどうかは、個人や組織の発展に大きな影響を及ぼす。メンバーや環境が変化しても、メンバー、活動、目標達成へのプロセスが前向きに形を変化させながらどこまで対応できるかを評価指標とする。

8.発展性(innovation)

将来への発展性や持続可能性は、メンバーに安定感をもたらす。(中略)活動において、発展へのイノベーションや安定した継続の見通しがあるかを評価指標とする。(25~27ページ)

Ⅷ.平井太郎『話し合いが変わる 地域でアクションリサーチ』

アクションリサーチの概念

「アクションリサーチ」のアクションは実践=実際にやってみること、リサーチは研究=省(かえり)み、考えることを指す。つまり、アクションリサーチは、やりながら考える、省みながらやってみる(「やりながら考える、考えながらやる」27ページ)、といったかたちで実践と研究を循環的に組み合わせ、課題に向き合うことだ。

対応が求められる課題が複雑で深刻であればあるほど、国や専門家の示す対応策を待たず、鵜吞みにせず、現場で試行錯誤を重ねながら打開策を見出していった方が効果的ではないか。(17ページ)

アクションリサーチの核心にあるのは、「話し合いで現場の知恵を引き出す」ことである。それは現場の目線からいえば、「話し合い、知恵を寄せ合い、少しずつ事態を打開する」ことだ。(18ページ)

アクションリサーチの要素

アクションリサーチは、少人数の集団をつくることで、個々人がばらばらのときには期待できなかった運動が起りうること(グループ・ダイナミクス)、そうした運動が起きるのに、現場を尊重する専門家のかかわりが重要であること(トレーニング・グループ)という2つの要素から成り立っている。(39ページ)

アクションリサーチにおける「解答」と「解法」

アクションリサーチでは、一見、遠回りな道筋でも、あえて現場の人びとが試行錯誤を通じて、専門家も納得するような方向性を見出すことを尊重する。(中略)アクションリサーチが解き明かそうとする考え方、すなわち知識は、何をすべきかに関する知識knowing-what(解答)ではなく、どのようにすべきかに関する知識knowing-how(解法)だといわれる。(中略)解答が引き出されること以上に、どうしたらそうした解答に現場の人びと自身が行き着くかの解法が重要なのだ。(68ページ)

アクションリサーチの進め方=解法の要点

アクションリサーチを進めてゆくうえでの要点は、①「目標をうまく共有する」、②「尊重の連鎖」、③「根をもつことと翼をもつこと」の3つである。(132ページ)

(1)目標をうまく共有する

課題からではなく目標(将来の「ありたい姿」)から語り合うことは、①わかりやすいかたちでの現場の尊重につながる、②目標から語り合うと、自分たちの足許が固められ、試行錯誤が「着実な」ものになる(多方面に試行錯誤が広がり、何のためにやっているのかが十分、共有されたものになる)、③目標が言葉にされると、さまざまな人びとを惹きつける力が生まれる。(136、137ページ)

(2)尊重の連鎖

現場に見え隠れする序列(嫁や若者、女性、移住者など地域の秩序で「周辺」にある人たち)に即して、より上位の人びとが自ずとより下位の人びとを「尊重」(「共感」ではない)することが連鎖してゆくプロセスが重要である(「周辺的な存在の連鎖的な尊重」)。(160~161ページ)

尊重の第一歩は、話し合いの相手の立場に立ち、相手の希望や不安に思いを馳せ、自分から動き出すことである。(171~172ページ)

(3)根をもつことと翼をもつこと

地域づくりに求められるのは、いきなり事業を導入する事業導入型サポート=かけ算の支援でなく、まずは市民の声に耳を傾け小さな成功体験を積み重ねる寄り添い型サポート=足し算の支援を経て、かけ算の支援に移行する方法である。(181ページ)

足し算/かけ算の支援を、地域の内側からの目線で捉え直すと、足し算の支援の段階(ありたい姿探し、目標共有、試行錯誤)は「根をもつこと」、かけ算の支援の段階(小さな成功体験、組織的事業展開)は「翼をもつこと」と例えられる。(182、183ページ)

〇筆者の手もとにもう1冊、筒井真優美編著『研究と実践をつなぐ アクションリサーチ入門―看護研究の新たなステージへ―』(ライフサポート社、2010年10月)がある。筒井はいう。「アクションリサーチの定義は、まだ曖昧なまま用いられていることも多いが、どの定義にも共通して用いられている点が3つある。①研究者が現場に入り、その現場の人たちも研究に参加する『参加型』の研究である。②現場の人たちとともに研究作業を進めていく『民主的な活動』である。③学問(社会科学)的な成果だけでなく『社会そのものに影響を与えて変化をもたらす』ことを目指す研究活動である」(5ページ)。

〇また、前述の(Ⅲ)武田丈著『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論―』で、武田はいう。「さまざまな学問領域における参加型のリサーチの代表的な定義の多くに共通する部分を組みあわせると、CBPRとは『コミュニティの人たちのウェルビーイングの向上や問題・状況改善を目的として』、『リサーチのすべてのプロセスにおける』、『コミュニティのメンバー(課題や問題の影響を受ける人たち)と、研究者の間の対等な協働によって』、『生み出された知識を社会変革のためのアクションや能力向上に活用していく』、『リサーチに対するアプローチ(指向)』だといえる」(Kindle版22ページ)。

〇さらに、前述の(Ⅰ)矢守克也著『アクションリサーチ―実践する人間科学―』で、矢守は、「アクションリサーチのキーワードは、『変化』であり、『介入』である。望ましい社会の実現へ向けて『変化』を促すべく、研究者は現場に『介入』していく」(11ページ)という。

〇ここで、こういった点を改めて押さえながら、次のようなことを本稿の「むすびにかえて」おきたい。

〇アクションリサーチは、ある組織やコミュニティに属する人たち(住民、当事者)が抱える社会的課題の解決と社会の変革をめざして、研究者と当事者(実践者)が連携・協働して(パートナーシップによって)継続的に展開する社会実践(取り組み・活動)である。その解決や変革を図るに際しては、当事者や関与者(ステークホルダー)・組織やコミュニティなどのエンパワメント(湧活:ゆうかつ)の実現と強化、そのための「話し合い」(対話によるコミュニケーションを通しての知識や技術の構築・共有)や「協同学習」(共通目標を達成するための相互学習・学び合い)、そして「リフレクション」(研究者と当事者の認識や思考、関係性の内省・省察・振り返り)が必要かつ重要となる。それは、筆者がかねてより議論してきた「まちづくりと市民福祉教育」の実践と研究に通底する。そこでは、「当事者主体」「課題解決と社会変革」「パートナーシップ」「エンパワメント」「話し合いと協同学習」「リフレクション」などが重要な要素となる。

〇以上のようなアクションリサーチについての議論から、その推進を図るうえでの問題点や課題として、およそ次のようなことが抽出されようか(漏れや重複があることは承知している)。それは、「まちづくりと市民福祉教育」のそれと重なる。

(1)コミュニティの人びとが抱える社会的課題の解決にあたって、アクションリサーチを導入する必要性や可能性、あるいは妥当性が問われる。現場(フィールド)の実践活動に研究の視点を取り入れることの意義化をどう図るか。

(2)アクションリサーチにおいては、フィールドのローカリティ(場所性)がもつ地域特性が重要な意味をもつ。研究と実践の両面においてローカリティの意義を見出し、そのデザイン化をどう図るか。

(3)研究者と当事者が連携・協働(パートナーシップ)するに際しては、それぞれの資質や能力、関心や意欲・態度などが問われる。それをどう評価し育成・向上を図るか。

(4)研究者と当事者の社会的課題についての認識をはじめ、課題解決や社会変革がめざす目標や目的(最終的なゴール)、それを達成するための具体的方策などについて、違いやズレが生じやすい。それをどう調整し合意形成を図るか。

(5)専門的知識や科学的方法に基づかないアクションリサーチは、コミュニティに悪影響を及ぼす可能性がある。それをどう認識し知識や方法の客観性・厳格性の向上を図るか。

(6)課題の発見から計画、実行、評価、さらには成果の波及に至るアクションリサーチのプロセスや発展段階は多様である。それぞれの段階に適した科学的方法をどう開発・活用し、プロセスの最適化を図るか。

(7)住民の主体的な活動によるアクションリサーチの進め方や、住民やコミュニティのエンパワメントなどの評価は、住民主体で行われる。その際のリフレクション(内省・省察・振り返り)や評価(集約的評価・段階的評価、タスクゴール・プロセスゴール・リレーションシップゴール)のデザイン化をどう図るか。

(8)アクションリサーチから得られた個別具体的な知見やノウハウについて、その評価(妥当性・信頼性)に関する議論が肝要となる。その知見やノウハウのコミュニティへの還元(フィードバック)や普遍化・一般化(他のコミュニティへの波及)をどう図るか。

(9)アクションリサーチの意思決定は当事者の側にあるが、意図的あるいは結果的に、研究者に私的利益をもたらす危険性がある。研究者と当事者が協働型アクションリサーチを進めるうえで、とりわけ研究者に対して研究倫理の徹底化をどう図るか。

(10)まちづくりに関して地域コミュニティが抱える問題は、福祉や教育、医療、看護、介護など多種多様で、複合的であり、多層・多次元にわたる。それをどう横断的・総合的に捉え連携・協働(共働)を図るか。

追記(2024年2月16日)

吉本哲郎『地元学をはじめよう』岩波ジュニア新書、2008年11月

結城登美雄『地元学からの出発―この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける―』農山漁村文化協会、2009年11月

山下祐介『地域学をはじめよう』岩波ジュニア新書、2020年12月

山下祐介『地域学入門』ちくま新書、2021年9月

柳原邦光・ほか編著『地域学入門―<つながり>をとりもどす―』ミネルヴァ書房、2011年4月

佐藤滋『まちづくりの科学』鹿島出版会、1999年9月

日本建築学会(佐藤滋・ほか)編『まちづくりの方法』(まちづくり教科書 第➀巻)丸善丸善、2004年3月

西村幸夫編『まちづくり学―アイディアから実現までのプロセス―』朝倉書店、2007年4月

織田直文『臨地まちづくり学』サンライズ出版、2005年3月

木下斉『まちづくり幻想―地域再生はなぜこれほど失敗するのか―』SB新書、2021年3月

山崎義人・ほか『はじめてのまちづくり学 』学芸出版社、 2021年8月

山崎亮『コミュニティデザイン―人がつながるしくみをつくる―』学芸出版社、2011年4月

山崎亮『コミュニティデザインの時代―自分たちで「まち」をつくる―』中公新書、2012年9月

山崎亮『ふるさとを元気にする仕事』ちくまプリマ―新書、2015年11月

山崎亮『縮充する日本―「参加」が創り出す人口減少社会の希望―』PHP新書、2016年11月

小泉秀樹編『コミュニティデザイン学― その仕組みづくりから考える― 』東京大学出版会、2016年9月

鎌田華乃子著『コミュニティ・オーガナイジング―ほしい未来をみんなで創る5つのステップ―』英治出版、2020年11月

室田信一・ほか編『コミュニティ・オーガナイジングの理論と実践―領域横断的に読み解く―』有斐閣、2023年8月

【初出】

<雑感>(197)阪野 貢/「アクションリサーチ」基礎考―その概念、原則、プロセス等と実践的課題―/2024年2月10日/本文

02 コミュニティ・エンパワメント:その概念、原則、プロセス

<文献>

(1)安梅勅江『エンパワメントのケア科学―当事者主体チームワーク・ケアの技法―』医歯薬出版、2004年9月、以下[1]。

(2)安梅勅江編著『コミュニティ・エンパワメントの技法―当事者主体の新しいシステムづくり―』医歯薬出版、2005年4月、以下[2]。

(3)安梅勅江編著『健康長寿エンパワメント―介護予防とヘルスプロモーション技法への活用―』医歯薬出版、2007年8月、以下[3]。

(4)安梅勅江編著『いのちの輝きに寄り添うエンパワメント科学―だれもが主人公、新しい共生のかたち―』北大路書房、2014年11月、以下[4]。

(5)安梅勅江編著『エンパワメントの理論と技術に基づく共創型アクションリサーチ―持続可能な社会の実現に向けて―』北大路書房、2021年2月、以下[5]。

エンパワメントという言葉は、さまざまな分野で使われている。実はその分野ごとに違う定義がある。代表的なものを紹介すると、教育分野では、内発的動機づけ、成功経験、有能感、長所の伸長、自尊感情。社会開発分野では、人間を尊重し、すべての人間の潜在能力を信じ、その潜在能力の発揮を可能にするような平等で公正な社会を実現しようとする活動。ビジネス分野では、権限の委譲と責任の拡大による創造的な意思決定。保健福祉分野では、自分の健康に影響のある意志決定と活動に対しより大きなコントロールを当事者が得る過程、としている。([4]3ページ)

〇筆者(阪野)は、前稿(<雑感>(197)「アクションリサーチ」基礎考―その概念、原則、プロセス等と実践的課題―/2024年2月10日投稿/ ⇨本文)で「アクションリサーチ」の概念、原則、プロセス等について整理するなかで、筆者がかねてより議論してきた「まちづくりと市民福祉教育」の実践と研究に通底する要素として、「当事者主体」「課題解決と社会変革」「パートナーシップ」「エンパワメント」「話し合いと協同学習」「リフレクション」を指摘した。

〇そんな折、本ブログ読者のN氏から、「エンパワメント」の基礎・基本についていくつかの問い合わせをいただいた。本稿は、それに応えるために草したもの(その一部)である。

〇筆者の手もとに、「エンパワメント科学」研究の第一人者である安梅勅江(あんめ・ときえ)の本が5冊ある。そこで本稿では、「エンパワメント」(とりわけ「コミュニティ・エンパワメント」)の基礎的理解を図るために、前稿と同じような枠組みのもとで、5冊の本からその論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部見出しは筆者)。

コミュニティの概念

「コミュニティとは、目的、関心、価値、感情などを共有する社会的な空間に参加意識を持ち、主体的に相互作用を行っている場または集団である。」

どんな組織や地域にも「人々がともに何かを構築するための単位」があり、それは、「あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」である。これが「コミュニティ」の1つの側面である。

コミュニティの特徴(要素)は、➀目的、関心、価値、感情などの共有、②帰属意識、③自主的な運営、④相互作用、である。([2]4ページ)

エンパワメントの概念

エンパワメントとは、元気にする、力を引き出す、好奇心の共感ネットワークを作ることである。([1]2ページ)

エンパワメントとは、元気にすること、力を引き出すこと、きずなを育むこと、そして共感に基づいた人間同士のネットワーク化である。人間は生まれながら自分の身体的、心理的、精神的、スピリッチュアルなウエルビーイングを成就しようとする意欲を持っている。当事者や当事者グループが、自らのウエルビーイングについて十分な情報のもとに意思決定できるよう、ネットワークのもとに環境を整備することがエンパワメントである。和訳すれば、絆育力(きずなを育む力)、活生力(いきいき生きる力)、共創力(ともに創る力)となろう。([2]5ページ)

コミュニティ・エンパワメントの概念

コミュニティ・エンパワメントは、コミュニティやシステムなど、「場」全体の力を引き出す、活性化することを意味する。いわば共創力である。

すなわち、コミュニティ・エンパワメントとは、個人や組織、地域などコミュニティの持っている力を引き出し、発揮できる条件や環境をつくっていくことにほかならない。力には顕在力と潜在力があるが、その両者を引き出すのみでは不十分であり、力を活かす「条件」が整ってはじめてコミュニティ・エンパワメントといえる。

その結果、コミュニティの「自己決定力」を高めていくことが可能となる。コミュニティによる「決定力」「コントロール力」「参加意識」を支える環境整備が基本である。つまり、コミュニティ・エンパワメントを引き起こすには、コミュニティのメンバーの「主体的なかかわり」と「連帯感(組織性)」が必要であり、これをいかに実現するかがコミュニティ・エンパワメントの技術なのである。

実際には、コミュニティ・エンパワメントは「現実の関係性のつながり」と「共感イメージのネットワーク」という2側面を持つ。現実とイメージの両者が車の両輪のようにエンパワメントを推進する。([2]6ページ)

エンパワメントの原則

エンパワメントの原則は次の8点である。([1]4~5ページ)

(1)目標を当事者が選択する

目標は当事者が最終的に選択する。当事者の意思決定が難しい場合は、当事者の代弁者としてふさわしい者が選択する。目指すところがどこなのか、最終決定は当事者であることをつねに意識する必要がある。

(2)主導権と決定権を当事者が持つ

目標を実現するための方法や時期などについて、当事者が希望する方法を最優先する。もちろん選択肢の可能性と限界については、あらかじめ十分に情報を提供する必要がある。

(3)問題点と解決策を当事者が考える

課題を遂行するうえで、どこが障害となってくるのか、問題になるのか、自らが考え、解決法を工夫するよう働きかける。

(4)新たな学びと、より力をつける機会として当事者が失敗や成功を分析する

ネットワークは継続し発展するものである。成功でも失敗でも何か動きがあった後には次の機会のためになぜそうなったのかを当事者が自ら考え、次の動きに備える機会を設ける。

(5)行動変容のために内的な強化因子を当事者と専門職の両者で発見し、それを増強する

「内的な強化因子」とは、当事者が強く必要と認識し、自らの意思で求めようとするきっかけを意味する。行動変容のための価値を自らが発見し、それを強めることで実現していく。専門職はそのための環境の整備に徹する。

(6)問題解決の過程に当事者の参加を促し、個人の責任を高める

「自らの問題解決の能力を増強する」ために、すべての問題解決の過程に当事者がかかわり、自らの責任で判断することで個人の責任を高めていく。

(7)問題解決の過程を支えるサポートネットワークとネットワークと資源を充実させる

問題解決の過程を支えるため、サポートネットワークと資源(人的資源、物的資源、経済的資源、情報資源など)を適切に活用するよう環境条件を整える。

(8)当事者のウエルビーイングに対する意欲を高める

何よりも大切なのは当事者の「やる気」である。「やる気」を育てるための技術を縦横に用いる。

エンパワメントを実現するための指標

エンパワメントを着実に実現するためには、8つの指標を満たすことが求められる。これは評価指標として活用することができる。([3]11ページ)

1.共感性(empathy)

・メンバー間、あるいはメンバーのプログラムへの共感性はどの程度が?

・あるのかないのか、あるなら限定的なものなのか発展的なものなのか?

2.自己実現性(self-actualization)

・メンバー一人ひとりが、どの程度自己実現できていると感じているか?

3.当事者性(inter sectral)

・メンバー一人ひとりが、人ごとではなく、自分のこととしてかかわっているか?

4.参加性(participation)

・メンバー一人ひとりが、どの程度参加していると感じているか?

5.平等性(equity)

・参加者が、プログラムの内容やフィードバックを平等であると感じているか?

6.戦略の多様性(multi strategy)

・ワンパターンではなく、さまざまな戦略を複合的に組み合わせてプログラムを遂行しているか?

7.さまざまな状況への適用性(contextualism)

・参加者や環境が変化しても、プログラムは対応できるか?

※7.可塑性(plasticity)

さまざまな状況変化に柔軟に対応できるかどうかは、個人や組織の発展に大きな影響を及ぼす。メンバーや環境が変化しても、メンバー、活動、目標達成 へのプロセスが前向きに形を変化させながらどこまで対応できるかを評価指標とする。([5]27ページ)

8.継続性(sustainability)

・プログラムには、安定した継続の見通しがあるか?

※8.発展性(innovation)

将来への発展性や持続可能性は、メンバーに安定感をもたらす。活動において、 発展へのイノベーションや安定した継続の見通しがあるかを評価指標とする。([5]27ページ)

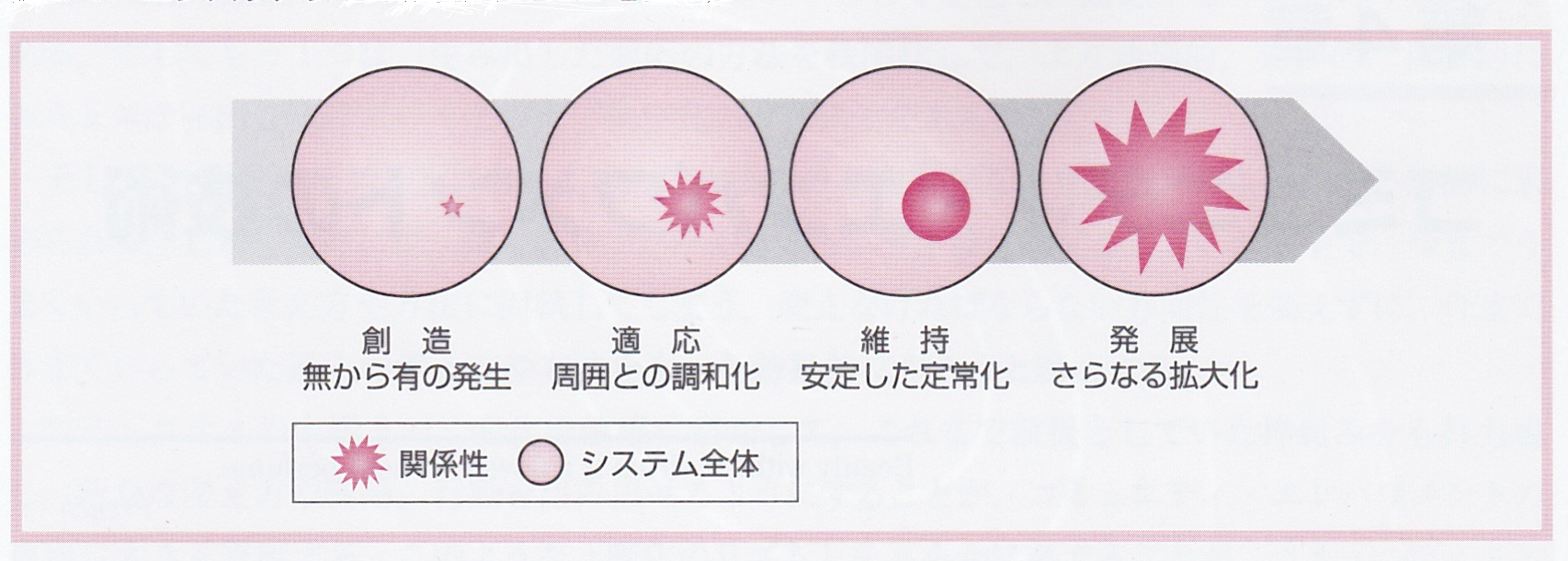

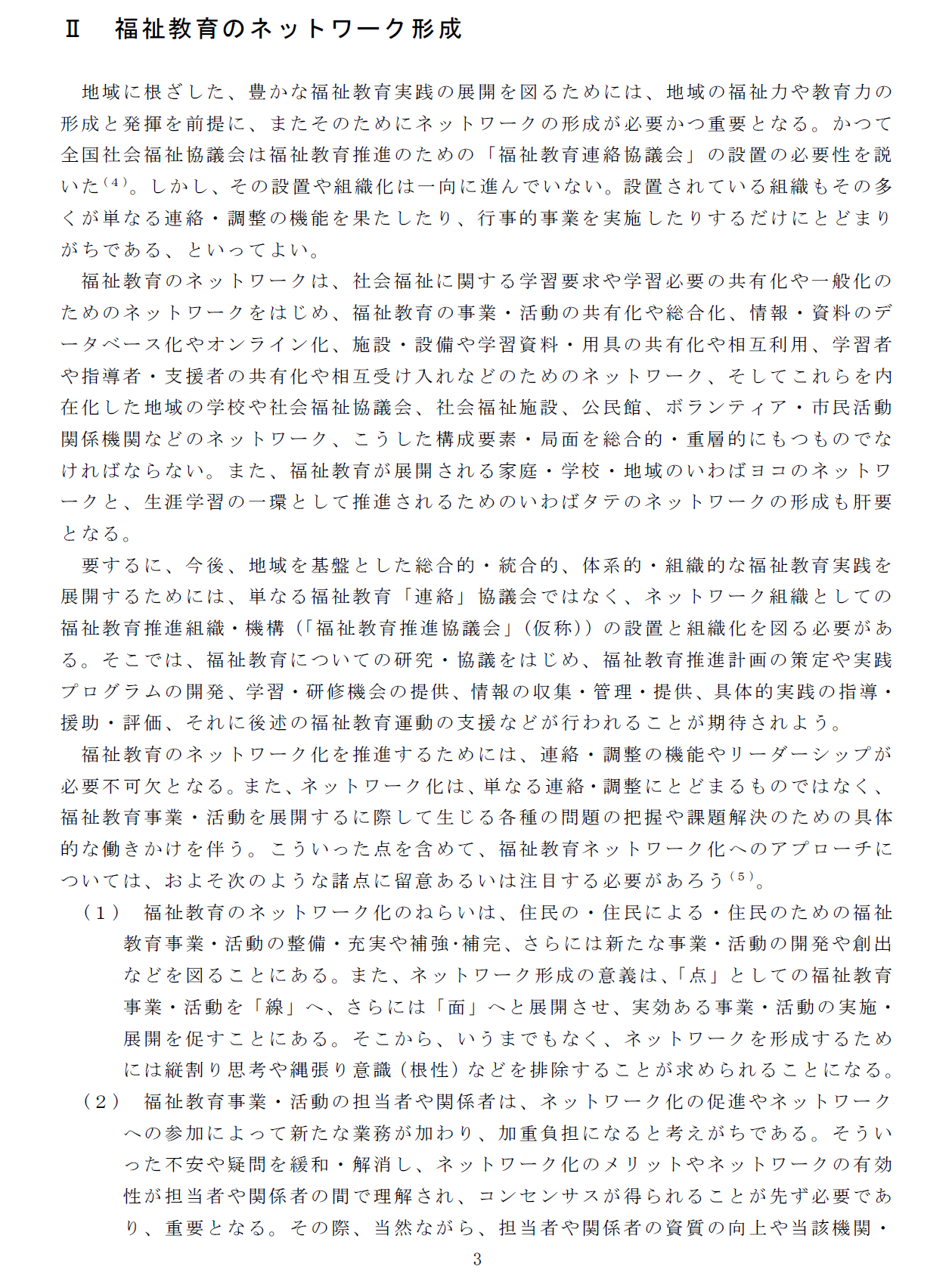

エンパワメントの発展段階

エンパワメントの発展段階は、「創造(Creation)」「適応(Adaptation)」「維持(Sustain)」「発展(Enhance)」の4段階(CASEモデル)として捉えることができる(図1)。([5]17~18ページ)

(1)「創造」段階は、何もないところから、新たに活動や関係性が発生する段階である。創造技術、創発技術、変革技術など、新しい活動や関係性の開始に向けた技術が必要である。

コミュニティ・エンパワメントの開始には、まずメンバーがどこに関心があるのかという「テーマ」を共有する必要がある。創造段階においては、メンバーに、「コミュニティ」に参加することの意義に気づいてもらうよう仕向けることが鍵となる。([2]32ページ)

(2)「適応」段階は、発生した活動や関係性が周囲との調整で定常化するまでの段階である。適応技術、調整技術、協調技術、伝達技術など、活動や関係性を軌道に乗せるための環境調整、チーム調整などを含む技術が求められる。

適応段階のコミュニティは、いまだ脆弱であり、適応のためのさまざまな軋轢に耐えなければならない場面が出てくる。メンバー間の結び付きを強め、信頼を築きながら、共通のテーマに対する関心や必要性に対する認識を高める活動の継続が求められる。([2]33ページ)

(3)「維持」段階は、活動や関係性を定常化する段階である。維持技術、実施技術、追求技術、統制技術など、活動や関係性を安定した形で維持するための技術が重要となる。

維持段階では、メンバーの情熱や関心と適合させる形で、テーマを設定し続ける必要がある。維持段階の「コミュニティ」は、共通性と多様性をおびてくる。長期に及ぶ相互交流は、安定性と拡大性を必然的にもたらすからである。実践場面においては、共通の価値のもとにメンバーが集うネットワークを構成することが、維持段階におけるコミュニティ・エンパワメントのかなめとなる。([2]34ページ)

(4)「発展」段階は、さらなる進展に向けて活動や関係性を拡大する段階である。展開技術、影響技術、統合技術など、混沌とした複雑な対象に対して統合的に発展するための技術が求められる。

発展段階には、さらに多くの「テーマ」を巻き込み、「コミュニティ」の拡大にともないメンバーが増加し、「活動」がより多様で複雑になる。そうした状況下においても、信頼感や関係性を維持し、おもしろいと思わせる刺激を失わないようにすること、助け合うための相互交流を図りながら実践を体系化することが鍵となる。([2]35ページ)

図1 エンパワメントの発展段階

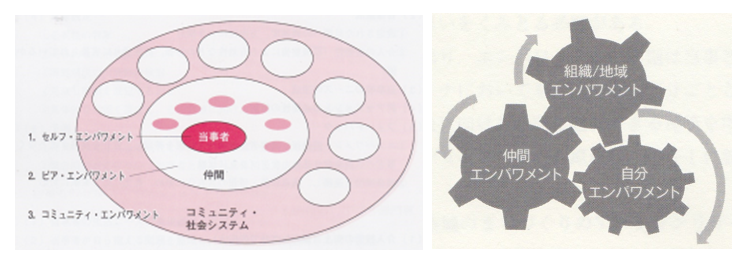

エンパワメントの種類

エンパワメントは、対象の種類別に見るとセルフ・エンパワメント、ピア・エンパワメント、コミュニティ・エンパワメントの3種類に分けるこができる(図2)。

セルフ・エンパワメント(self empowerment)とは、当事者自らが力を発揮するものである。自分自身の力をつける、対処能力をつける。それが他者とのかかわり、地域とのかかわりに発展する。

ピア・エンパワメント(peer empowerment)とは、仲間(ピア)同士、グループが力を発揮するものである。ピア・エンパワメントの強みは、自分の「思い」に、ピアの「思い」を加えられる点にある。

コミュニティ・エンパワメント(community empowerment)とは、コミュニティ、地域社会、社会システムが力を発揮するものである。コミュニティやシステムなど、「場」全体の力を引き出す、活性化することを意味する。([1]18~25ページ)

セルフ・エンパワメント、ピア・エンパワメント、コミュニティ・エンパワメントの3つを組み合わせて活用することが、継続的で効果的なエンパワメントの実現に必須である。これをエンパワメント相乗モデル(Empowerment Synergy Model)という(図3)。([5]13ページ))

コミュニティ・エンパワメントは、セルフ・エンパワメント、ピア・エンパワメントに加え、ソーシャルサポート、ソーシャルネットワーク、コミュニティ・オーガニゼーション、コミュニティ心理学などと関連している。

またコミュニティ・エンパワメントと関連付けてコミュニティ能力(community competence)という考え方が生まれ、コミュニティの課題を自ら把握し改善を推進してゆく力量と定義されている。([1]26ページ)

図2 エンパワメントの種類 図3 エンパワメント相乗モデル

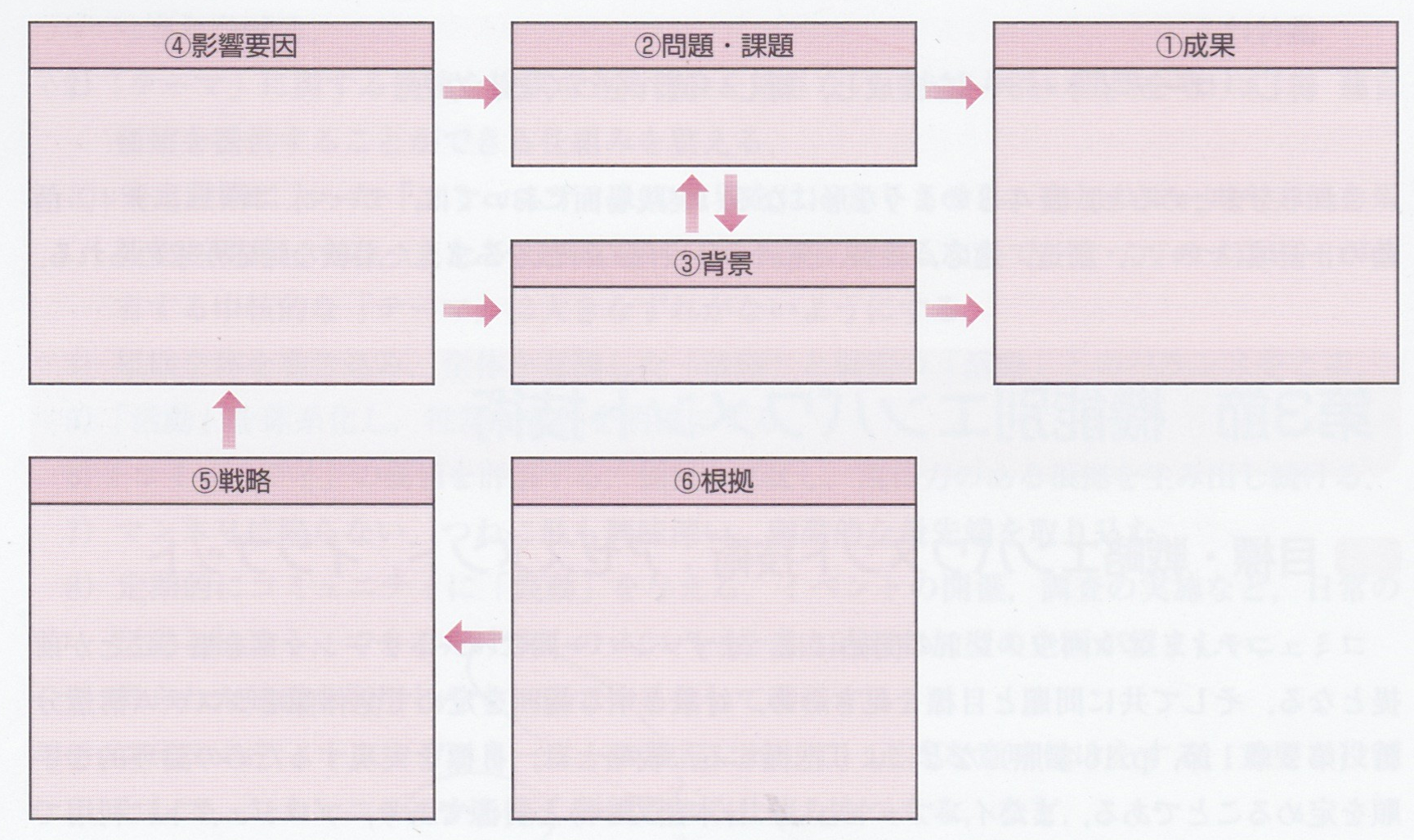

コミュニティ・エンパワメントの目標・戦略設計

コミュニティ・エンパワメントの開始には、まずメンバー間にパートナーシップを築くことが前提である。そして共に問題と目標を見きわめ、対象とする範囲を定めて全体像を把握する。戦略とは、目標を実現するための論理的な手順を定めることである。([2]35ページ)

論理的に目標設定と戦略設計を行うためには、次の6つのステップに沿って順に整理することが有効である(図4)。

このモデルの特徴は、目標と戦略がどのようにプロジェクトを成功させるかの“筋道と根拠”を明示できる点である。プロジェクトが成功するかどうかの可否(whether)に加えて、方法(how)、根拠(why)を論理的に明確にすることができる。([3]27~29ページ)

第1ステップ:もたらしたい成果は?

当事者は何を求めているのか、どんな夢をもっているのか、どうなってほしいと期待しているのか、それを成果として記述する。

第2ステップ:現状の問題点あるいは課題は?

“問題や課題”を明らかにする。この場合の問題や課題とは、当事者が意識化しているものにとどまらない。サポーターや専門職などが気づき、将来的に予測しているが、当事者には意識されていない問題や課題を含む。

第3ステップ:その背景は?

第2ステップにあげられた“問題や課題”について、その“背景”となる要因を記述する。そのコミュニティ自体が抱えている背景に加えて、社会全体にかかわる背景を含めて記述する。

第4ステップ:問題点や課題、コミュニティの背景要因に影響を与える要因は?

“問題や課題”はもとより、“背景”に影響を与える要因を整理する。問題や課題に直接的に影響する要因、背景に影響することで間接的に問題や課題に影響する要因を記述する。

第5ステップ:影響を与える要因を変化させる戦略は?

影響を与えている要因を変化させる戦略を立てる。“変化させられる要因”に焦点を当て、できるだけ数多くの戦略をあげる。また“変化させることが難しい要因”については、放置しておいていいのか、側面から別の方法で間接的な変化を起こすよう試みるのが望ましいのかなどを検討する。“変化させられるのか、させられないのか、させられなくても何らかの手を打つ必要があるのか”を見抜く洞察が求められる。

第6ステップ:戦略の根拠は?

戦略の根拠となる理論や既存研究をあげ、その戦略が適切で効果的であることを示す。

これらの6つのステップの完成後、将来にわたり論理的な流れに沿って戦略を実現するために、“目標、成果、影響要因が十分に定義されているか” “目標が妥当で実現可能であるか”をメンバー間できちんと確認しておく。すなわち、その目標と戦略が効果をあげる根拠をはっきりさせておく。

図4 コミュニティ・エンパワメントの目標・戦略設計の枠組み

コミュニティ・エンパワメントの「コツ」

コミュニティ・エンパワメントには、効果的に展開するための、ある意味で「コツ」とでもいえる7つの原則がある。これらを活用することで、無理なく発展することが可能となる。([3]12~16ページ)

(1)目的を明確にする:価値に焦点を当てる

当事者が何を求めているのか、そのニーズにしたがって“目的を明確に”設定する。そのニーズは当事者の価値を反映している。価値とは、目指す状態を実現するプロセスにおいて、守る必要のある基準や方針などである。一人ひとりの価値を束ねて、基本的な考え方、理念、行動指針、方針などを共有していく。

(2)プロセスを味わう:関係性を楽しむ

“プロセスを味わう”とは、参加メンバー同士の関係性やテーマへの取り組みのプロセス自体を楽しみながら味わう、という意味である。

エンパワメントの最も重要な原則は“ともに楽しむこと”である。そもそもが“共感に基づく自己実現”に大きく依存するからである。

(3)共感のネットワーク化:親近感と刺激感

“共感のネットワーク化”とは、親近感と刺激感の両方の感覚をもちながら、つながっているという感覚をもつことである。親近感とはリラックスした安心感、刺激感とはピリッとした緊張感である。コミュニティ・エンパワメントには、硬軟併せもつこと、すなわち硬い部分と柔らかい部分、安心感と緊張感との両側面をもつことで、より活性化することが知られている。

(4)心地よさの演出:リズムをつくる

エンパワメントの推進には、“変化のリズム”と“秩序化のリズム”のまったく異なる2つのリズムを用いることが有効である。“変化のリズム”は変化を敏感に察知し適応するリズム、“秩序化のリズム”は生み出した適応の方法を秩序化して、より効果的、効率的、拡張的に広げていくリズムである。

(5)ゆったり無理なく:柔軟な参加様式

当事者の参加の状態や役割は、時期により変化してかまわないなど、参加の様式には柔軟な幅をもたせることが原則である。また、さまざまな人が、さまざまな時期に、さまざまな状態で参加することができるようにする。

(6)その先を見据えて:常に発展に向かう

どんな人もコミュニティも、ひとつの状態にとどまっていられない存在である。未来に向かって、その先を見据えながら、常に発展に向かう動きを伴うことで活性化する。硬直化することなく、さまざまなメンバーを柔軟に取り込み、ダイナミックに環境に適応しつつ、より意味のある活動を展開する。

(7)活動の意味づけ:評価の視点

活動の意義を感じるためには、活動の意味づけ、すなわち評価の視点が必要となる。それは、携わっていることの“有効性”すなわち“価値”を明らかにすることである。コミュニティや関係性にどんな意味があるのか、その目標、活動結果、影響力、コストはどの程度なのか、などを知ることで、満足感を得たり、次への見通しを得たりできる。

〇安梅にあっては、「エンパワメント」は、「湧力(ゆうりょく)」すなわち「人びとに夢や希望を与え、勇気づけ、人が本来持っているすばらしい、生きる力を湧き出させること」([5]7ページ)である。それはまた、「絆育力」(きずなを育む力)、「活生力」(いきいき生きる力)、「共創力」(ともに創る力)([2]5ページ)である。そこでは、「縁パワメント」「援パワメント」(安梅)の広がりが期待され、管理・運営主体による統制型のコミュニティから当事者主体による自律型のコミュニティへの変革が構想される。そして、「共感」、「共働」(協働)、「共創」が肝要となる。

〇ところで、「絆育力」「活生力」「共創力」の類似語あるいは関連語に、「地域力」「住民力」「福祉力」などの言葉がある。それらは、「地域コミュニティ」や「まちづくり」などとの関わりでも使われる。またときに、それらは「エンパワメント」(セルフ・エンパワメント、ピア・エンパワメント、コミュニティ・エンパワメント)を包含する概念でもある。

〇ここで、旧稿(<雑感>(150)「地域力」「住民力」再考のために―宮城孝著『住民力』のワンポイントメモ―/2022年3月18日投稿)を思い起こしておきたい。

付記

忘却の彼方に消え去っていた拙稿に、「地域の福祉力・教育力と福祉教育のネットワーク形成」がある。およそ30年も前のものであり汗顔の至りであるが、あえて<雑感>(150)との関連で付記しておくことにする。

地域の福祉力・教育力と福祉教育のネットワーク形成

出所:阪野 貢『福祉のまちづくりと福祉教育』文化書房博文社、1995年5月、158~173ペー『』」基礎考 ―その概念、原則、発展段階等と “まちづ『』」基礎考 ―その概念、原則、発展段階等と “まちづくり”」

【初出】

<雑感>(198)阪野 貢/「コミュニティ・エンパワメント」基礎考 ―その概念、原則、発展段階等と “まちづくり”/2024年2月22日/本文

03 「まちづくりと市民福祉教育」におけるリフレクション

<文献>

(1)「特集/福祉教育・ボランティア学習におけるリフレクション」『研究紀要』Vol.20、日本福祉教育・ボランティア学習学会、2012年11月、以下[1]。

(2) 熊平美香『リフレクション―自分とチームの成長を加速させる内省の技術―』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2021年3月、以下[2]。

(3) 西原大貴『「自分の可能性」を広げるリフレクションの技術』日本実業出版社、2023年4月、以下[3]。

(4) 千々布敏弥『先生たちのリフレクション―主体的・対話的で深い学びに近づく、たった一つの習慣―』教育開発研究所、2021年11月、以下[4]。

(5) 学び続ける教育者のための協会(REFLECT)編『リフレクション入門』学文社、2019年1月、以下[5]。

〇「リフレクション」(reflection)は、企業をはじめ保健、医療、看護、福祉、教育などさまざまな業種・分野(現場)で取り組まれ、研究と議論が行われてきている。本稿ではまず、福祉教育のリフレクションについて、原田正樹の言説[1]を要約する。そこに示された知識や理解、実践を深め広げるためのヒントを得るために、あえてビジネスの世界におけるリフレクションの言説や論点を[2][3]から学ぶ。それは、人材育成や組織開発など、企業の成長や存亡にかかわる厳しいものであることによる。そして、[2][3]からの知見を補強するために、[4][5]についてその一部にふれることにする(抜き書きと要約。語尾変換・統一。見出しは筆者)。

Ⅰ. 原田正樹「福祉教育・ボランティア学習における創造的リフレクションの開発」

体験学習とリフレクション

● 福祉教育・ボランティア学習において、共生の福祉観を育むためには、障害や高齢による日常生活動作の疑似体験だけでは不十分であることは指摘されてきた。また、従来から「体験のやりっ放しはよくない」という指摘はなされ、体験学習における振り返りの大切さは意識されてきた。

● リフレクションのないプログラムは、どれほど目新しいものであっても、それは学習者の生活世界を変えていくものにはならないばかりか、地域社会の関係構造(リレーションシップ)を変えていく力にはなり得ない。

● 振り返りといっても、生徒たちの体験後の感想文・作文が主流で、自らの行為を省みる(内省)内容が中心であった。生徒間で異なった気づきを発見したり、課題を共有化していくことによる「感想文からはじまる学習」こそ、リフレクションのスタートである。

● ポートフォリオを導入して、(学習指導の過程において実施する)「自己形成評価」を取り入れる実践も増えてきた。ポートフォリオでは、学習者自身が学びを意識化し深めるという点では有効であるが、内省・省察的な振り返りだけでは、地域社会の関係構造の変化にむけた働きかけにつながらない。今日の福祉教育・ボランティア学習は、「社会創出」を指向したプログラムになっていない。

社会創出とリフレクション

● 社会創出とは、自らが地域社会の一員であることを自覚し、共生文化を創造する担い手として、地域社会に働きかけていくことができる力を育むことである。そのためには、体験だけで終わらせないための目的設定やプログラム、そしてそのことを意識したリフレクションが必要である。

● 例えば、ホームレスのことを知った生徒たちには、「これからどうしていくか」を問うことで、自らの行為や生き方を考えていくことになり、さらにホームレス問題を社会のなかでどう解決していくかを考えていく主体になり、その解決にむけてアクションを創り出していくことが望まれる。これが「創造的リフレクション」(creative reflection)である。

創造的リフレクションと主体形成

● リフレクションは、反省的思考(reflective thought)→行為のなかの省察(reflection-in-action)→批判的自己省察(critical self-reflection)→批判的省察(critical reflection)→創造的省察(creative reflection)という道筋で展開される。

● 「創造的省察」とは、現時点から過去の行為をふりかえるだけではなく、近未来の自分や社会を創り出すという視点から、リフレクションをしていくことである。同時にリフレクションを通して、近未来を創り出していくという指向性を有している。

● 個人の体験をリフレクションによって、何らかの解釈や意味づけをすることで、それを抽象的な概念として普遍化することが重要である。このことを繰り返すことによって、個人の発達を促していくことになる。そこで、個人の具体的な体験からその本質を引き出し(抽象化)、それを言葉(文章)や絵、図などによって表現すること(概念化)――「抽象的概念化」(abstract conceptualization)を行うための(教師による)学習支援が重要になる。

● リフレクションは、事後学習のプログラムではなく、体験の事前、事中、事後のすべての段階で行われる。しかも、こうしたリフレクションを繰り返し行うことで、新たな理解、新たな応用へと昇華していくという螺旋型の構造を示す。

● 未来志向の創造的リフレクションは、「学習の広がりと深まり」と「プログラムの展開と多様な学びの場」という2つの軸で考えられる。すなわち、一つだけのプログラムだけで学びが終始するのではなく、プログラムそのものも次の段階へと発展し、また様々な学びの場へと広がっていくことで、市民社会や共生文化の担い手としての主体形成が促されていく。

● 創造的リフレクションの構造には3つの特徴がある。①個別プログラムにおける丁寧なリフレクションを積み上げ、長期のプロセスを重視してリフレクションを長期で捉えていること。②当初は提供されたプログラムであっても、本人の意思や成長によって、自ら学びの場を選択したり、創り出すように展開していくこと。③新しい社会創出にむけて、理念的に語るだけではなく、具体的に提案(proposal)・提唱(advocate)することを組み込んだ学習プログラムを重視していくこと、である。これらによって新しい社会創出に向けた主体形成が図られていく。

● 福祉教育・ボランティア学習では、当事者に共感・共鳴し、ときには代弁する「当事者性」の涵養を大切にし、多くの人たちと学びあう「協同実践」を大切にしてきた。こうした学びの関係性を大切にするとともに、学びが連続し、継続していくことで、社会につながっていくという方向性を強くしていかなければならない。そしてそれは1つのプログラムではなく、地域のなかに複数の学びがあることが重要である。そのためには生涯学習の視点からの学びのシステムを検討していかなければならない。

(備考)

原田正樹「福祉教育・ボランティア学習における創造的リフレクションの開発」『研究紀要』Vol.20/日本福祉教育・ボランティア学習学会、2012年11月、41~52ページ/2021年2月24日/本文

Ⅱ. 熊平美香著『リフレクション―自分とチームの成長を加速させる内省の技術―』

リフレクションとその技術

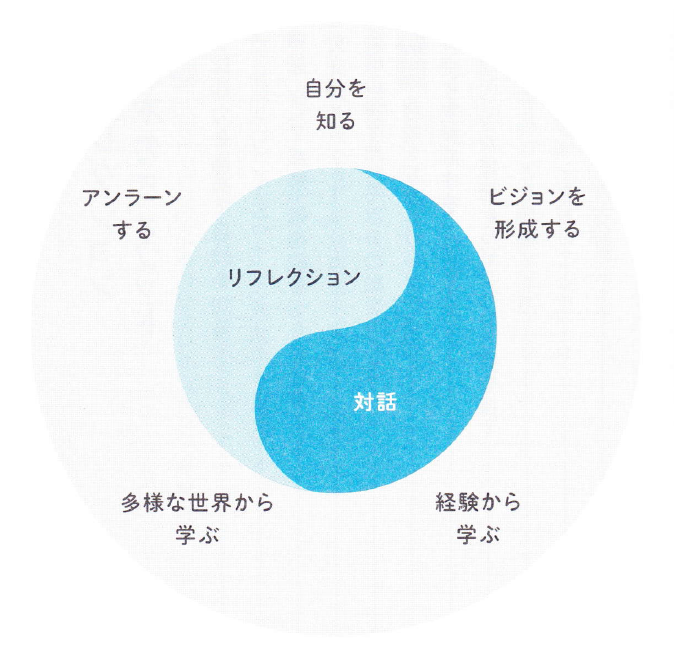

リフレクションとは、「自分の内面を客観的、批判的に振り返る行為」(3ページ)である。その目的は、あらゆる経験から学び、未来に活かすこと。経験を客観視することで新たな学びを得て、未来の意思決定と行動に活かしていくことにある。それによって、自分自身の成長だけでなく、他者への理解を深めて成長を促進したり、組織をまとめるリーダーシップを育んだりすることができる。リフレクションの基本となるメソッドは、①自分を知る、②ビジョンを形成する、③経験から学ぶ、④多様な世界から学ぶ、⑤アンラーンする(学んだことを手放す)、の5つである(4~5、11ページ)。また、リフレクションの質を高めるためには、事実や経験に対する自分の判断や意見を、「意見」「経験」「感情」「価値観」(「認知の4点セット」)に切り分けて可視化することが肝要となる。それによって、自分の内面を多面的に深堀りし、柔軟な思考を持つことができるようになる。(20~21ページ)

リフレクション 基本の5メソッド

リフレクションの基本となる5つのメソッドは次の通りである(図1:11ページ)。このメソッドを活用することによって、良質なリフレクションを実践できるようになる。((1)41~43、(2)54~56、(3)73~81、(4)96~101、(5)104~109ページ)

(1) 自分を知るリフレクション

自分を突き動かす動機の源(内発的動機)を知ることで、自分のモチベーションを維持できるようになり、困難な状況でもぶれない自分の軸を持つことができる。動機の源は「価値観」(判断の尺度やものの見方)として現れる。

(2) ビジョンを形成するリフレクション

動機の源(大切にしている価値観)につながる目的やビジョン(「未来に対する意図」)を持つことで、「現状を変えたい」という思いや「現状と理想のギャップを埋めたい」と強く願う気持ちが生まれ、潜在的能力が高まり、困難に打ち勝つエネルギー(「クリエイティブテンション」)が生まれる。

(3) 経験から学ぶリフレクション

「反省」は、変えることができない過去の間違いを確認し、責任を追及したり評価を下したりする。リフレクションは、自らの行動や経験を振り返り、その結果と結びつけることによって、そこから何を学び、どんな教訓や法則を見出したか、自己の内面を俯瞰・客観視する。その学びを通して行動の前提になる持論(過去の経験から導かれた法則)をアップデートし、次の行動にどう活かするかを計画することができる。

(4) 多様な世界から学ぶリフレクション

「対話」は、自己を内省(リフレクション)し、自分の考えに固執せず、評価判断を保留して、他者と共感する聴き方と話し方をいう。それを通して思考を深め、多面的・多角的に物事を眺めることができる。それは、自分の境界線の外にある多様な世界から学び、その学びを自分のものにして自分の世界を広げることが可能になる。

(5) アンラーンするリフレクション

過去の成功体験(学び)と、その経験によって形成されたこれまでのやり方やものの見方が通用しなくなったとき、成功体験の思い出を残して、ものの見方を手放す。その際、アンラーンした(学んだことを手放した)先の世界を理解するために、想像力を働かせる。それによって、新しいものの見方や解決策を見出すことができる。

図1 リフレクション 基本の5メソッド

認知の4点セット

リフレクションの中核となるツール(手段)が「認知の4点セット」である(図2:21ページ)。認知とは、外界にある対象を知覚し、それが何なのかを判断することを意味する。認知(知覚と判断)は、過去の経験により形成された「ものの見方」を通して行われる。「認知の4点セット」では、意見とその背景にある経験、感情、価値観を切り分けて考えることによって、多面的・多角的なものの見方ができ、自己理解が増し、自分を変える力が高まる。(22~23、30~31、(1)~(4)32~39ページ)

(1) 意見:あなたの意見は何ですか?(意見とはある物事に対する自分の主張・考え、学び、思ったこと、をいう)

(2) 経験:その意見の背景(根拠)には、どのような経験がありますか?(経験には読んだり聞いたりして知っていることも含まれる)

(3) 感情:その経験や知識に対して、どのような感情を抱いていますか?(感情は大きくはポジティブかネガティブのどちらかに分類される)

(4) 価値観:そこかに見える、あなたが大切にしている価値観はなんですか?(価値観には判断に用いた基準や尺度、ものの見方が含まれる)

図2 認知の4点セットのフレームワーク

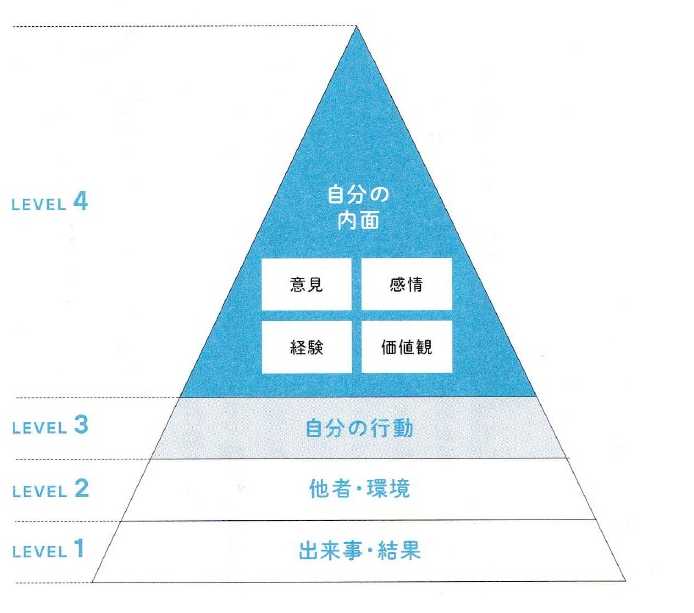

リフレクションの4つのレベル

リフレクションには次の4つのレベル(段階)がある(77~81ページ。図3:80ページ)。

レベル1:出来事や結果について振り返る(体験した出来事や結果そのものを振り返る)

レベル2:他者や環境について振り返る(経験した出来事や結果の背後にある因果関係を考える)

レベル3:自分の行動について振り返る(自らの行動を振り返り、結果と結びつけることによって次に取るべき行動を考える)

レベル4:自分の内面について振り返る(自分の行動の前提にある自分の考えを「認知の5点セット」で振り返り、俯瞰する)

図3 リフレクションの4つのレベル

〇なお、上述のリフレクションの5つの基本メソッドについて熊平は、次のような「成長が期待できる」と要約する。(225ページ)

① 自分を知るリフレクション

自分の動機の源を知ることで、目的を定める基礎ができる。

② ビジョンを形成するリフレクション

動機の源につながる目的を持つことで、ビジョンが形成できる

③ 経験から学ぶリフレクション

ビジョンを実現するために仮説を立てて行動し、経験から学ぶことができる

④ 多様な世界から学ぶリフレクション

未知の課題に取り組むときにも、多様な視点で、創造的な解決策を見出すことができる

⑤ アンラーンするリフレクション

過去の成功体験が通用しないときにも、自らの学びを手放し、新たな視点を持つことで、解決策を見出すことができる

〇いまひとつ熊平は、5つのメソッドは「自律型学習者」になるための・育てるためのメソッドでもあるとして、次の7つの観点からリフレクションの活用方法(自律型学習者を育てる方法)を説く。参考に供することにする。((1)222~223、(2)227~228、(3)241、(4)250~251、257、(5)261~262、(6)278~279、(7)291、293ページ)

(1) 主体性を育む

期待される役割に対して自ら考え行動することではなく、育成相手が自ら定めた目的に向かって考え行動するように支援する。

(2) 自分の頭で考える力を育む

何(What)をどのように(How)からだはなく、育成相手がなぜ(Why)から考える習慣をつけるように支援する。

(3) 期待値で合意する

期待値のズレが生じないように、育成相手が自分のゴール(使命)を正しく理解するように支援する。

(4) 経験・感情・価値観を聴き取り、信頼関係を構築する

経験・感情・価値観について共感による傾聴を行い、心理的に安全な環境づくりを心がけることによって、育成相手との信頼関係を構築する。

(5) 相手の強みを引き出し、褒(ほ)める

自分の強みを活かして貢献することができるように、育成相手が自分の強みを自覚・客観視できるように支援する。

(6) 成長を支援する

相手の行動、その結果、理想の行動について冷静に指摘・評価し、軌道修正(フィードバック)を促すことによって、育成相手の成長を支援する。

(7) 自分の育成力を高め続ける

相手の課題に焦点を当てるだけでなく、自分の選択した指導方法とその前提にある内面を振り返り、自分の育成力(指導の効果)を高め続ける。

Ⅲ. 西原大貴著『「自分の可能性」を広げるリフレクションの技術』

リフレクションの本質

リフレクションの本質とは、自分の可能性を知ることである。それは、「心から望む自分の目的地と、ありのままの今の現在地、その道のりに自分の可能性があり、支えとなる仲間がいるということを、心の鏡に照らし映すこと」(9ページ)。その「心の鏡に映る自分を見て、自分自身を深く知る方法」(72ページ)である。その際の重要な視点は、①心から望む(your heart)、②今を生きる(your moment)、③自分と仲間の可能性をつなぐ(your connections)、の3つである(11ページ)。それによって、自分が決めた限界を超えて自分の可能性を知ることができ、その限界に挑戦して、自分の可能性をいかんなく発揮できるようになる。そして、それを通して、「みんなが笑顔で自分の可能性に挑戦し応援し合う社会」(13ページ)の実現が図られるのである。

リフレクションの3つの視点

リフレクションとは、過去に囚われた思い込みや他人の作る限界から自由になって、自分の可能性を知り、広げ、未来を決めて(自分自身の成功・目的地を計画して)、現状ではない「心から望む自分らしさ」を想像し創造する実践である。それによって、これまでの視界が変わる(「見たいものしか見ない」のではなく、「見たいものは見える」)、思考が変わる、行動が変わる、結果が変わる、仲間や組織との関係が変わる、そして人生が変わり、社会が変わるのである。そのプロセスがリフレクションの実践であり、それには3つの視点が重要となる。(カバー・そで、72~74ページ)

(1) 心から望む:your heart

・心から見たいものを決める

・心から向かう目的地を明確にする

・心から大切にすることを多面的に決める

・大切なことはすべて大切にする

・心からの喜び、心からの幸せを実感している自分らしさを知る

(2) 今を生きる:your moment

・感情や判断をやめて、今をありのままに受け入れる

・自分が決めた目的地に向かう現在地を知る

・過去の失敗や感情に囚われることなく、今に感謝する

・浮かれ思い上がることなく、厳しく客観的に現状を受け入れる

・覚悟を持って自分の未来を決め、自分の可能性に挑戦する

(3) 自分と仲間の可能性をつなぐ:your connections

・現在地から目的地までをつなげる自分の可能性を知る

・支えとなる仲間がすでにいることに気づく

・これからの道を拓く仲間との関係を築く

・自分を支える仲間の可能性を信頼する

・自分と仲間の可能性をつなぐ

〇いまひとつ西原は、自分の可能性を最高に発揮している姿を多面的にリフレクションして、言語化することを勧める。すなわち、自分はすでに理想(成功している、目的地に到達している)の状態にあることを思い描き、それを言語化して肯定的な自己宣言(自己暗示、自己説得)を行うこと(アファメーション、affirmation)によって、自己肯定感と自尊心の強化を図り、自分の理想をかなえていく。その際の注意事項として次の7点を挙げる。参考に供することにする。(120~125ページ)

(1) 個人的、主体的な文章にする

自分が主体的に行動できる内容を文章化する。

(2) 他人の評価を含まない

他人の決める評価に依存せず、自分が決める「心から望む自分らしさ」を文章化する。

(3) 意識を向けたい肯定文で書く

「過去に囚われたなりたくない自分らしさ」ではなく、「心から望む自分らしさ」を文章化する。

(4) 実現している自分を現在進行形・現在完了形で表す

「〇〇している」「〇〇になっている」など現在進行形、現在完了形により、過去に囚われないようにする。

(5) 感情(うれしい・楽しい・誇らしい・気持ちいい・穏やか)を含める

「心から望む自分らしさ」を想像して、あらゆることを実現しているときの感情を含めた言語化を行う。

(6) 臨場感と精度を日々高める

言語化したアファメーションにこだわることなく、日々内容を精査して自分らしさを高めていく。

(7) ドリームキラーには教えない

人は人の夢を「現実味がない、前例がない、危険、意味がない」などと判断してしまう。アファメーションは自分だけのものであり、その内容を100%肯定してくれる人とだけ共有する。

Ⅳ. 千々布敏弥著『先生たちのリフレクション―主体的・対話的で深い学びに近づく、たった一つの習慣―』

「信念」に囚われる教師

現行の学習指導要領(小学校は2020年度、中学校は2021年度から完全実施、高等学校は2022年度の第一学年から学年進行で実施)に基づいて、「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の実践が求められている。しかし、それを阻害する教師の「信念」(教師が自らの行動と思考様式に影響を与える価値の一定の体形:28ページ)に次のようなものがある。「教師は学習内容を、子ども間の能力差に配慮して学級集団全体が向上するよいに指導する必要がある」「子どもに対しては学習方法まで含めて、教師がきちんと指導しないといけない」「教師は常に子どもに規律ある行動をさせる必要がある」「学習成績の不振な子どもの指導はやっかいだ」「年間の授業のすすめ方の大枠は、指導書を参考にすべきだ」というのがそれである(17ページ)。こうした信念を変えるためには、すなわち「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、教師が主体的にリフレクションに取り組む必要がある。

マックス・ヴァン=マーネンのリフレクションの3段階論

カナダの現象学的教育学者のマックス・ヴァン=マーネン(Max van Manen)は、リフレクションの3段階論を提唱している。(156~160ページ)

(1) 技術的リフレクション

ある目的を達成するために、汎用的な原則を技術的に応用すること。すなわち、授業のなかで想定と異なる発言が子どもから出てきても対処できず、既存の知識やマニュアルで適応すること。

(2) 実践的リフレクション

個人的な体験、認識、信念などを分析し、実践的な行動を方向づけること。すなわち、想定外の授業の流れや子どもの発言などに対して、当初の授業デザインにこだわることなく、即興的に解釈し、授業デザインを修正しながら授業をすすめること。

(3) 批判的リフレクション

授業において意識すべき目的自体を常に見直す姿勢や考え方を持つことである。すなわち、教師の意図どおりに動かないし考えない子どもを鋭敏に受け止め、指導意図を柔軟に見直すこと。

教師のリフレクションを求める姿勢

授業研究を含めた、教師が授業について構想するあらゆる場面において、技術的リフレクションにとどまることを避け、実践的リフレクションや批判的リフレクションに取り組むことで、教師は子どもの主体的・対話的で深い学びを実現する授業ができるようになる(181ページ)。すなわち、教師にそのための手法(マニュアル)を提示することでは不適切であり、教師が自ら主体的にリフレクションするように促す戦略が必要になる。教師のリフレクショを促すのは手法ではなく、姿勢である(210ページ)。

Ⅴ. 学び続ける教育者のための協会(REFLECT)編『リフレクション入門』

熟考するリフレクション

リフレクションは、「反映する」「反射する」が第一義的な訳である。ただ、人のあり方に関わる場合には「熟考する」「省察する」という訳があてられる(2ページ)。リフレクションは、さまざまな業種・分野で用いられてきている用語であり、そのため必ずしも同一の意味・概念で使用されているわけではない(4ページ)。ここでは、リフレクションとは「自身の行為を規定するような自分自身の内面的で暗黙的な知識や技術、感受性・価値観などの要素に焦点をあて(映し出し)、その内容を吟味すること」(5ページ)をいう。すなわち、リフレクションは、「間違いをただすために」行うものではない。自分自身がどのように考え、どのようなことを願いとしてその行為を行ったのか、それは本当に望むものだったのかということを確認するというプロセスである。リフレクションはあくまでもプロセスであり、自分自身を映し出す営みであり、他者によって間違いを指摘されたり、変えられたりするものではない(8ページ)。[坂田哲人]

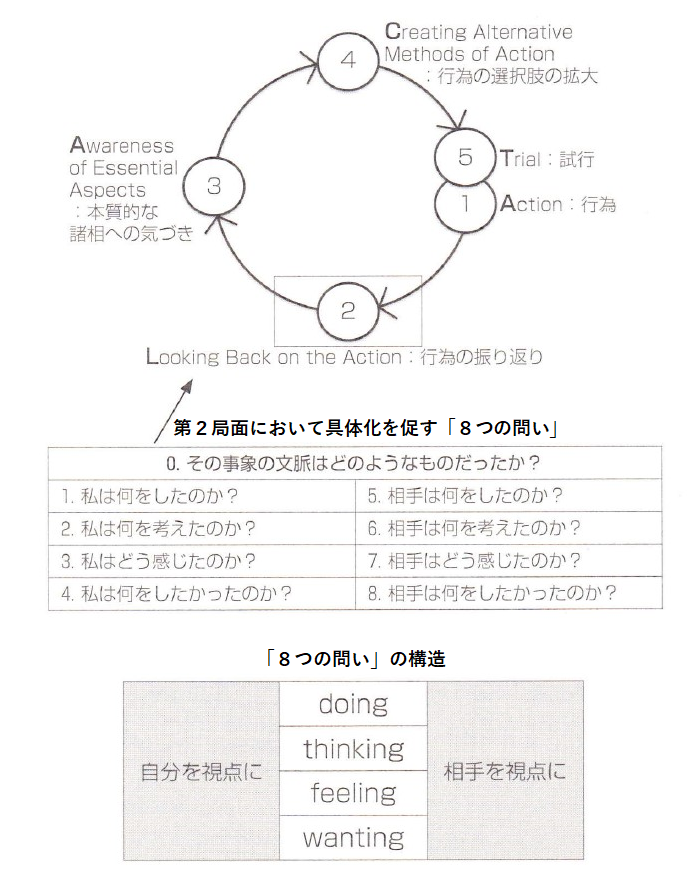

コルトハーヘンの「ALACTモデル」と「8つの問い」

オランダの教師教育研究者であるフレット・コルトハーヘン(Fred Korthagen)は、学習者の行為と省察の理想的なプロセスを5つの局面に分けている(図4:40ページ)。第1局面:行為(Action)、第2局面:行為の振り返り(Looking back on action)、第3局面:本質的な諸相への気づき(Awareness of essential aspects)、第4局面:行為の選択肢の拡大(Creating alternative methods of action)、第5局面:試行(Trial)、頭文字をとってALCT(アラクト)モデルトと呼ばれているのがそれである。

第1局面は、学習者が行為つまり具体的な経験を積み、学びのニーズが生まれてくる局面・段階である。ここでは、コーチ役(教育者)には、学習者の学びのニーズをもとにリフレクションを進めていくとともに、学習者が新しい学びのニーズに気づくようにするための働きやスキルが必要になる。

第2局面は、第3局面とともに「内的方面に向かう局面」であり、行為の振り返りを行ってその本質に気づくことが期待される。そのためにここでは「8つの問い」が用意される。その構造は、左半分は自分を視点に、右半分は相手を視点にした問いである。さらに、問1と問5は「行ったこと」(doing)、問2と問6は「考えたこと」(thinking)、問3と問7は「感じたこと」(feeling)、問4と問8は「欲したこと」(wanting)に関する問いである。この「8つの問い」を自分に発しながら行為を振り返り、コーチ役(教育者)と2人で行う場合には、コーチ役(教育者)が学習者に対して問いかけるのである。

第3局面では、自分と相手との間、あるいは自己の内面と行為との間にある不一致や悪循環に向き合い、「違和感の背景にあったものごとの本質」「そこにあった大切なこと」など(すなわち「本質的な諸相」)を深く探っていく。この局面・段階で学習者に自己の経験に向き合わせるには、コーチ役(教育者)の受容と共感、誠実さが大切になる。

第4局面では、第3局面の本質的な気づきを踏まえて「外的方面に向かう局面」であり、「次はこうしてみたい」「今後はこうしてみよう」という思いを持つことになる。そこで、コーチ役(教育者)は、複数の方法を学習者に比較・検討させるなどしながら、よりよい解決方法を見出せるように支援することが求められる。

第5局面では、第4局面で選んだ解決方法やそこから得られた知見をもとに、学習者が新たなアプローチを試みる局面・段階である。この局面・段階で積んで具体的な経験は、第1局面の「行為」となり、次の新たなALCTモデルの循環が生まれ、この循環を繰り返すことで螺旋的にリフレクションの質が高まっていく。(38~45ページ)[中田正弘]

図4 ALACTモデルと「8つの問い」

〇なお、リフレクションは、振り返るタイミングによって、行為の最中に振り返る「行為のなかのリフレクション」(reflection in action)と行為の後で振り返る「行為についてのリフレクション」(reflection on action)に分けられる(ドナルド・アラン・ショーン(Donald Alan Schön))。行為後のリフレクションはさらに、自分ひとりで行為を振り返る「セルフリフレクション」(self-reflection)と、他者にフィードバック(指摘・評価)をもらう「コレクティブリフレクション」(collective reflection)に分けられる。リフレクションの類語の「フィードバック」は、自己の行動や思考に対して他者による指摘・評価をもらうことを言う。「反省」は、自己の失敗やミスについて振り返り、今後に活かすことを言う。付記しておく。

〇例によって、以上の言説や議論を「まちづくりと市民福祉教育」に引き寄せて考えてみると、取りあえず次のようなことが再確認・再認識される。先ず、単なる「振り返り」や「内省」ではなく、「熟考するリフレクション」に留意したい。「まちづくりと市民福祉教育」におけるリフレクションは、その目的や背景、具体的な取り組みの内容やその成否の要因、その成果や学びなどを、取り組みのそれぞれの段階において振り返り、話し合い、熟考する過程である。そこからまた、新しい「まちづくりと市民福祉教育」が始まる。原田がいう「創造的リフレクション」である。

〇この点を別言すればこうである。「まちづくりと市民福祉教育」はその具体的な取り組みを通して、それに関わる個々人の連帯と協働(共働)、自己理解と自己実現、相互支援と相互実現などを促し、市民性の育成や共生文化の担い手としての主体形成を図る。また、自己の「まちづくりや市民福祉教育」の場面や思考を段階的あるいは螺旋的に、しかも批判的に振り返ることによって客観的な判断力や洞察力を得て、新たな視点(考え方)で継続的に「まちづくりや市民福祉教育」に関わることになる。

〇また、それによって住民は、能動的で理性的・自律的な生活主体や権利主体として、個人的責任だけでなく社会的責任を負うべき存在(市民)として自らを形成し、まちづくりの集団的・組織的な活動や運動に関わることになる。その際には、その活動や運動を確かで豊かなものにするための、個人的主体のみならず、集団行為主体や運動主体としてのあり方が問われることになる。こうした市民主体のあり様の多様化や複雑化、その融合化が「成熟」であり、いわゆる「市民的成熟」である。その点で、「まちづくりと市民福祉教育」における「市民的成熟のためのリフレクション」が求められることになる。

〇さらに、当然のことながら、まちづくりは一人ではできない。まちづくりは、建設的な批判と豊かな創造という視点・視座のもとに、連携・協働の場である地域社会の具体的な生活課題を解決することを第一義とする。そこでは、住民自治の理念のもとで、地域・住民の縦・横の人的ネットワークと「参加と協働」(共働)のあり方が厳しく問われることになる。リフレクションには、複数の人々や集団、組織で行うことによって、より効果的な自己理解と自己成長を促し、メンバー相互の信頼感の構築(再構築)や協働関係の向上に寄与するグループリフレクション(group reflection)がある。「まちづくりと市民福祉教育」において、「グルーブによるリフレクション」が問われるところである。

〇いまひとつ、「まちづくりと市民福祉教育」は、学校教育(定型教育)をはじめ、社会教育(不定型教育)や家庭教育(非定型教育)、青少年教育や成人教育など、あらゆる場と機会を通じて取り組むことが肝要である。そこでのリフレクションは、あらゆる教育機会や教育機関との空間的・水平的な関係性のなかで、また生涯の各期における教育との時間的・垂直的な関係性のなかで実施される。「まちづくりと市民福祉教育」における「生涯学習としてのリフレクション」である。

〇もうひとつ、「まちづくりと市民福祉教育」は、高齢や障害の理解や高齢者・障がい者の疑似体験、それに基づく「共感する力」や「思いやりの心」の育成・醸成に留まるものではない。それは、一人ひとりの地域住民(市民)が抱える地域生活課題に焦点を当てて個人の関係構築や組織化を進め、課題解決に向けた具体的な、地域生活に根ざした地域貢献活動や政策提言、政治的活動などを行う。それによって、社会変革のための地域・社会の福祉文化の醸成やウェルビーイングの実現が図られることになる。その点で、「まちづくりと市民福祉教育」におけるリフレクションは本質的に、「社会変革のためのリフレクション」である。

〇以上、「まちづくりと市民福祉教育」における「5つのリフレクション」、すなわち「創造的リフレクション」「市民的成熟のためのリフレクション」「グループによるリフレクション」「生涯学習としてのリフレクション」「社会変革のためのリフレクション」、である。

【初出】

<雑感>(199)阪野 貢/「リフレクション」基礎考―「まちづくりと市民福祉教育」における「5つのリフレクション」―/2024年3月10日/本文

04 ケアリングコミュニティと福祉教育

<文献>

(1) 大橋謙策「はしがき」「社会福祉におけるケアの思想とケアリングコミュニティの形成」大橋謙策編著『ケアとコミュニティ―福祉・地域・まちづくり―』(講座ケア 新たな人間-社会像に向けて 第2巻)ミネルヴァ書房、2014年4月、ⅴ~ⅶ、1~21ページ、以下[1]。

(2) 原田正樹「ケアリングコミュニティの構築に向けた地域福祉-地域福祉計画の可能性と展開―」大橋謙策編著『同書』87~103ページ、以下[2]。

併せて、原田正樹の次の論文にも注目する。

(3) 原田正樹「ケアリングコミュニティの構築をめざして」『月刊自治研』第59巻696号、自治労サービス、2017年9月、16~22ページ、以下[3]。

ケアリングは「世話をする」「面倒を見る」「思いやる」といった行動を指し、人々の相 互関係の中に広く見られるものである。人々が共存するために不可欠のものであり、看護の中核となる重要な概念でもある。「ケアリング」と「ケア」(さまざまな人によって行われる世話、配慮、介護、子育てなど)は、いずれも人に対する気遣いや配慮、関心といった極めて近い意味を 持つが、「ケアリング」はケアを受ける人と提供する人が相互に支え合い、成長する点に言 及しているところに特徴がある。/ケアリングにおいて、ケアを提供する人は、その相手を大切に思い、成長や自己実現に 向けて、専心する。そしてそのプロセスを通じて、ケアを提供する人自らも成長を遂げる。 ケアリングは社会が人間らしさを保持していく上でなくてはならないものであり、看護の道徳的理念といわれるゆえんでもある。(日本看護協会『改訂版 看護にかかわる主要な用語の解説』2023年11月、12ページ)

〇超少子高齢・人口減少・多死社会が進展するなかで、家族機能の低下や社会的紐帯の希薄化、社会的孤立の深刻化などがすすみ、複合化・複雑化した地域・社会生活上の諸問題が顕在化している。そんななかで、 従来の地域の “支え合い”ではなく、意識的に活動する住民による新しい地域づくりが求められている(下記[1]18~19ページ)。本稿で取り上げる「ケアリングコミュニティ」(caring community)とは、看護の領域で用いられてきたケアリングの考え方をコミュニティにまで広げて展開しようという考え方である([3]16ページ)。

〇筆者(阪野)の手もとに、大橋謙策編著『ケアとコミュニティ―福祉・地域・まちづくり―』(講座ケア 新たな人間-社会像に向けて 第2巻)(ミネルヴァ書房、2014年4月)という本がある。その「カバー・そで」は、その内容を次のように紹介する。「本書は、地域福祉の視点からケアを再検討するとともに、ケアリングコミュニティ構築のための実践方法を提起することを目的として企画されたものである。ケアリングコミュニティとは、福祉サービスを必要とする人を社会的に排除するのではなく、地域社会を構成する一人として包摂し、日常生活圏域の中で支えていく機能を有しているコミュニティのことである」。

〇以下では、この本に収録されている19本の論文のうちから、ケアリングコミュニティについての基礎的論考と、そこから福祉教育の必要性について言及する次の2本の論文について、その論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

Ⅰ. 大橋謙策のケアリングコミュニティ論

人間存在の本質に「ケアする」「ケアされる」関係性がある

一般的な人間の生涯を通して考えてみると、われわれ人間は誕生期と終末期において“ケアされる”時期なくして生きることができない。まして、心身に障害を有したり、一時的に病気になった時には他者のケアなくして生きていくことができない。/それにもかかわらず、なぜ今ケアが問われているのであろうか。/逆に、ケアが必要な生涯を誰しもが送るにもかかわらず、なぜ他者へのケア、“ケアする”ことが問題になるのであろうか。/そもそも人間は1人では生きて行くことが困難な動物であり、集団の中でこそ生きるすべを獲得し、言語や文字を発達させてきたのではないか。だとすれば、“ケアする”、“ケアされる”関係性というものは人間にもともと求められていた機能だったのではないか。([1]2ページ。以下[1]省略)

「ケア」は自己実現を図ることに関わる営みである

ケアとは、子育ての時期のケアを考えても、終末期のケアを考えても、要は人間としての尊厳を護り、自己実現を図ることに関わる営みである。/とすれば、それは自己実現や人間としての尊厳をどう考えるかに関わっている命題である。ケアの目的は、人間が自立生活を送る上で必要な要件が何らかの要因で停滞、欠損、不足している時に支援を受けて、自己実現を図ることであろう。(8ページ)

「ケア」の考え方の構成要素として「6つの自立」がある

自立生活に必要な要件(条件)には次の6つがある(8~11、17ページ)。(そのような自立・自己実現の支援がケアの内容や方法を生み出し、そのための地域住民による意図的・意識的、主体的・能動的な助け合い(ケアリング)のコミュニティが「ケアリングコミュニティ」の形成と、住民と行政の協働による「地域共生社会」の創出につながる。:阪野)

① 労働的自立・経済的自立:労働をとおして社会とつながり、労働をとおしてものを創造する喜びを得ることは人間の成長に重要な要件である。労働の結果が経済的自立につながる。

② 精神的・文化的自立:人間として自らの快・不快の感性をもとにして、自ら感じたことを自己表出させる文化的自立の問題が大切である。思うところを多様な方法で感情表出するのは人間そのものの権利であり、人間だけに許される営みである。

③ 身体的・健康的自立:生活のリズムを保ち、生きる気力、生きる意欲、喜怒哀楽を豊かにもてることである。24時間の生活リズムをもち、社会関係・人間関係を築き、社会的に生きていくことは身体的・健康的自立のもっとも基本である。

④ 生活技術的・家政管理的自立:自らが生きていく上で生活を整える、日常生活を維持していく上での技術・知恵がなければ生きていけない。自立した生活を送る上では家政管理能力や生活技術能力がなければ生きていけない。

⑤ 社会関係的・人間関係的自立:地域にある社会関係・人間関係はすべて助け合いの精神に満ちた“麗(うるわ)しい”ものではない。プライバシーもなければ、生活共同体での役割を果たせなければ厳しい対応が求められる。そのような日本の文化のもとでは、意図的・意識的に社会生活上、良好な社会関係・人間関係を構築する必要がある。

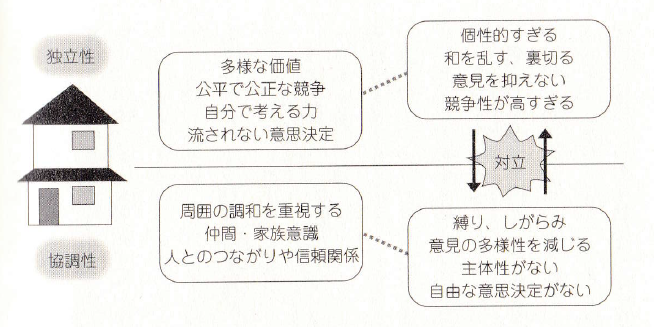

⑥ 自律的意見表出的・契約的自立:日本の文化は、自分の意見を表出し、お互いがそれを認め合い契約する文化とはなっていない。日本の稲作農耕構造は、「世間体」を気にし、“長い物には巻かれろ”、“出る釘は打たれる”、“物言わぬ農民”などの文化をつくり出してきた。そのような文化的背景のなかで、1人の人間として自律的に意見表出し、社会的に契約する能力(自立)が求められる。

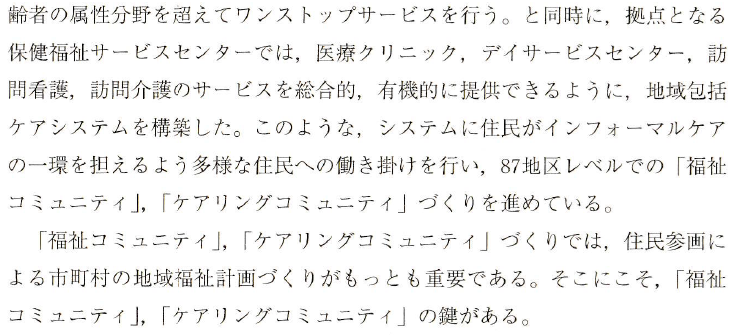

「ケアリングコミュニティ」をつくる考え方を「コミュニティソーシャルワーク」という

「コミュニティ」とは一般的に、そこに帰属している人のアイデンティティ(同一性の感情)が豊かにあり、そこに帰属している人が安心できる空間・組織であり、その生き方を支える社会システム、生活環境である。/「コミュニティ」は、「ケア」と本来密接不可分の関係にあり、生活の基盤を成している実質的な基礎である。(3ページ)/ケアリングコミュニティとは、福祉サービスを必要とする人を社会的に排除するのではなく、地域社会を構成する1人として包摂することであり、要支援者を日常生活圏域の中で支えていく機能を有している地域社会をいう。(ⅴページ)/日常生活圏を基盤として行政の制度的サービスと近隣住民のインフォーマルサービスとを結びつけて、地域住民の自立生活を支援する新しいケアリングコミュニティをつくる考え方はコミュニティソーシャルワークと言われる。(19ページ)

ケアリングコミュニティの実現には「地域福祉の4つの主体形成」が重要になる

(ケアリングコミュニティの実現を図るためには4つの地域福祉の主体形成を図ることが重要になる。:阪野)第1は、地方自治体においてどういう福祉サービスを整備するべきかという地域福祉計画策定主体の形成であり、第2には制度化された福祉サービスをどう有効に、合理的に、過不足なく利用するかという地域福祉サービス利用主体の形成であり、第3は地域から差別・偏見をなくし、福祉サービスを必要としている人を支える福祉コミュニティをどうつくるかという地域福祉実践主体の形成であり、第4は対人サービスとしての社会福祉を支える社会保険制度をどうつくるかという社会保険制度の契約主体の形成である。(15ページ)

地域福祉の“主体形成に向けての学習”が必要である

このような主体形成や市民活動は自然発生的にはつくれない。そこには“主体形成に向けての学習”が必要である。フランス市民革命が、「博愛」という哲学、あるいは社会契約という理念を具現化させていく上で、成人の“理性”が重要で、その“理性”を身につけるための成人の社会教育を公費で行うべきであるとした点は注目に値する。/住民か生活者としてエゴイスティックなままでなく、地方自治体のあり方に参画できる「市民」としての力量、あるいは国のあり方も含めて「博愛」と「社会契約主体」を身につけて行動できる「公民」としての主体形成が今求められている。(15~16ページ)

Ⅱ. 原田正樹のケアリングコミュニティ論

ケアリングコミュニティは「5つの構成要素」によって成立する

ケアリングコミュニティとは、「共に生き、相互に支え合うことができる地域」のことである。それは、地域福祉の基盤づくりである。/そのためには、共に生きるという価値を大切にし、実際に地域で相互に支え合うという行為が営まれ、必要なシステムが構築されていかなければならない。こうしたケアリングコミュニティは、①ケアの当事者性(エンパワメント)、②地域自立生活支援(トータルケアシステム)、③参加・協働(ローカルガバナンス)、④共生社会のケア制度・政策(ソーシャルインクルージョン)、⑤地域経営(ローカルマネジメント)といった5つの構成要素により成立している。([2]100~102ページ)

① ケアの当事者性:地域福祉の当事者とは、そこに暮らしを営む住民自身である。とはいえ、すべての地域住民が「当事者意識」をもっていないのも事実である。そこで、福祉を学びあう場(福祉教育)が必要になる。

② 地域自立生活支援:地域包括ケアシステムが強調されている。コミュニティケアをどう地域で総合的に展開していくか、その際に専門職や機関だけではなく地域の福祉力を活用していく視点が必要である。

③ 参加・協働:ケアリングコミュニティの特徴は、相互に支え合う互酬性に基づくコミュニティである。そのためには完全な「参加」と新しい公共を創り出す「協働」のしくみ(統治)が必要である。

④ 共生社会のケア制度・政策:ケアに関する制度・政策介護保険だけのことではない。社会的排除と社会的包摂のあり方を政策としてとらえ、共生社会をめざした必要な政策、制度を推進していかなければならない。

⑤ 地域経営:ケアリングコミュニティを推進していくためには、必要な財源や人材が不可欠である。社会資源の開発や新たなビジネスモデルを創り出す必要(民間活力の活用:阪野)もある。

ケアリングコミュニティには「相互実現的自立」の自立観が据えられる

ケアリングコミュニティでは「相互に支え合う地域」を大切にする。その根底には相互実現的自立(interdependent)という新しい自立観を据えなければならない。20世紀、自立という考え方を拡大し多面的にとらえ、自立した近代的な市民像を描いてきた。自立プログラムでは依存(dependent)から自立(independent)へ、すなわち援助を受けなくてすむようになることを目標にしてきた。しかし人間は弱い存在である。その存在の弱さを認めあい、自己実現ではなく相互実現をしていく生き方が問われるようになった。/注目されているinterdependentとは、心理学の分野では依存的自立などと訳されている。codependent(共依存)とは異なり、相互によりよく生きていこうというベクトルを有する。地域福祉の分野では「相互実現」という概念が使われてきた。/個人が他からの援助を受けずにすむように自立させるのではない。お互いが支え合いながらより良く生きていけるような自立観の転換が求められているのである。ケアリングコミュティニで求める自立観はこの視点が基本である。([3]18~19ページ)

【備考】

ケアリングコミュニティと「相互実現的自立」

2021年4月から始まる重層的体制整備事業(社会福祉法第106条4)で必須とされる「相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一体的に実施するということは、換言すればコミュニティソーシャルワークの展開である。それが可能になるシステム構築が求められる。申請主義からどう脱却し、アウトリーチや伴走型支援を重視し、参加によって役割や出番を創出することで社会関係を育み、生きる意欲(エンパワメント)を喚起する。そうした個人の存在が承認されるような地域、あるいは持続可能な地域社会にしていくために、新たな住民自治(多様性と多機能性)による地域づくりをめざす。こうしたテーマは、地域福祉における地域福祉ガバナンスや地域福祉マネジメントの研究課題でもある。/地域共生社会でいうところの「支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティ」とは、まさにケアリングコミュニティのことである。「支える、支えられる」という一方的な関係ではなく、「相互に支え合う」地域を構築する。そのときに基軸になるのは、従来のような個人のなかで自立を捉えるだけではなく、関係性のなかで自立を考えるという、相互実現的自立(interdependence)という考え方である。相互実現とは、お互いによりよく生きるという関係性を基盤にした自立観であり、伴走型支援といった方法につながる。これらは地域福祉の原理研究につながる(原田正樹「地域共生社会政策と地域福祉研究」『日本の地域福祉』第34巻、日本地域福祉学会、2021年3月、2ページ)。

〇大橋が指摘するように、「主体形成」や市民活動は自然発生的なものではなく、それに向けての目的意識的な「学習」が必要になる。地域福祉の主体形成は、①地域住民が地域の社会福祉問題を発見する・気づくことから始まり、②その問題や課題を“ひとごと”ではなく“自分ごと”と認識し、③それを“みんなごと”として共有・共通認識し、④その問題や課題の本質をみんなで理解・認識し、⑤組織的かつ変革的・創造的に課題解決を図ることのできる“力”を獲得し、⑥それを具体的・現実的に行使することによって初めて可能となる。⑦そしてその過程を振り返り(リフレクション)、⑧そこから得た知見をもとに次の新たなアプローチを試みる(「主体形成のサイクル」)。その主体形成ができなければ、福祉を学ぶことやボランティ活動は単なる“善行”にとどまり、無批判的で体制適応(順応)的な住民主体を形成することにもなる。また、主体形成の強調は、その一方で国や行政の責任や役割の矮小化、地域住民への“丸投げ”を招くことになる。福祉教育は“両刃の剣”になりかねない、といわれるところである。

〇主体「形成」について別言すればこうである。「形成」は、人間が社会的生活そのものによって “形づくられる” 過程である。それは、第一次的には社会的・自然的環境によって行われる。とすれば、「形成」は「学習」なしには成り立たず、「学習」は「形成」に不可欠なものとして位置づけられる。また、「学習」と「教育」は、「学習のないところに教育はない」「教育は学習の指導である」(勝田守一)という関係にある。そこから、地域福祉の「主体形成」にはその前提に福祉「学習」・福祉「教育」があり、それを必要とするのである。

〇原田が指摘するように、ケアリングコミュニティの形成主体である地域住民には、「当事者意識」を持つことが求められる。その際、「当事者」(concerned parties)という言葉には、「当事者」と「非当事者」を区分する、「当事者」の内在化と外在化を促す危険性がある。とりわけ「援助者」と「非援助者」、「教育者」と「学習者」という関係性のそれにあっては、見下したり偉ぶったりする言動をとる「上から目線」の関わりになることがある。その点において、その使用については慎重でありたい。また、当事者そのものではない「当事者性」という概念や言説(原田正樹、松岡廣路)があるが、それは、周囲の人が「当事者」をどのように理解・認識し、その関係性がどれだけ深まったかを示すものである。従ってそれは、「当事者」と「非当事者」という二項対立的な考え方を解消するものではない。

〇ケアリングコミュニティの形成主体としての地域住民は、その地域に暮らす生活主体である。その生活主体は、生活者として多様な境遇・立場や程度の異なる生活技術能力などをもつ存在である。その点において、社会的排除や包摂の対象とされる高齢者や障がい者、外国籍住民(などの要支援者)も同一である。また、その生活は社会関係・人間関係のなかで営まれるが、それゆえに「当事者」は、生活の多様な場面・局面において固定的あるいは個別的に生成・変容する。すなわち、「当事者」(生活者)は、その生活や人生において、ある問題の「当事者」であっても、別の問題では「非当事者」である(になる))存在でもある。要するに、「当事者」は、その人を取り巻く周囲との関係性や社会的状況によって一様ではなく、変容する存在である。しかもそれは、すべての地域住民の生活や人生に設定されるものである。そこから、地域に住む「すべての人が当事者である」という意識を持ち、「当事者問題」を地域・社会全体で引き受けることが必要かつ重要となる。その際の理念が、ノーマライゼーション(normalization)やインテグレーション(integration)、ソーシャルインクルージョン(social inclusion)である。

〇これらは、筆者がかねてより、とりわけ福祉教育の場面において、“ふくし”とは、“一人ひとりの しあわせ をめざすものであり、すべての人にかかわるものである”。“ふくし”とは、“ふだんの くらしの しあわせ”について、“みんなで考え みんなで汗をながすこと”である、と言ってきた所以である。またここで、高島巌の言葉を思い起こす。“ボランティアのはたらきは ともに考え ともに学び ともに生活しあうことなのだ”。“人間はみな ボランティアする権利をもっているのだ その権利は人間にだけあたえられた 楽しき権利なのである”。(「まちづくりと市民福祉教育」について論究する際、「ボランティア」を「ボランティア・地域活動」や「まちづくり」「市民活動」などに置き換えることも可能であろう。それは、「福祉の心は地域のなかで育つ」ことを唱えた高島の思想や実践に通じようか)高島は、児童養護施設「双葉園」園長であり、児童憲章草案起草者の一人であった。「わが国ボランティアの先駆者」「ボランティアの旗手」と評される(『ボランティア』第28巻第2号、富士福祉事業団、1993年6月)。例によって唐突であるが、付記しておく。

補遺

―ケアリングコミュニティ構築のためのコミュニティソーシャルワークの機能―

“無縁化社会”、“限界集落”になった地域を「福祉コミュニティ」や「ケアリングコミュニティ」に再構築していくためには、行政と住民の協働を媒介するか触媒機能であるコミュニティソーシャルワーク機能がもとめられている。([1]20~21ページ)

【初出】

<雑感>(200)阪野 貢/「ケアリングコミュニティ」基礎考 ―ケアリングコミュニティと福祉教育に関する大橋謙策と原田正樹の言説を中心に―/2024年3月22日/本文

05 コミュニティ・オーガナイジングと学習・トレーニング

<文献>

韓国住民運動教育院、平野隆之・穂坂光彦・朴兪美編訳著『地域アクションのちから―コミュニティワーク・リフレクションブック―』全国コミュニティライフサポートセンター、2018年3月、以下[1]。

〇筆者(阪野)の手もとに、韓国住民運動教育院著、平野隆之・穂坂光彦・朴兪美編訳著『地域アクションのちから―コミュニティワーク・リフレクションブック―』全国コミュニティライフサポートセンター、2018年3月。以下[1])という本がある。韓国住民運動教育院(CONET:Korea Community Organizing Network for Education & Training)は、地域・社会変化(「地域が社会を変化させる」)のために住民・コミュニティリーダー(住民リーダー)・コミュニティワーカーに対して、「コミュニティ組織化」(Community Organizing:CO)の教育・トレーニングを行う団体・専門家集団である。1996年に設立されている(後注)。コミュニティワーカーとは、資格や地位ではなく、コミュニティを組織化し「住民による、住民の」運動を促進し活性化する人をいう(60ページ)。

〇[1]は、CONET(コネット)による「コミュニティ組織化」とその教育・トレーニングの経験のエッセンスをまとめたものであり、コミュニティワークの振り返り(リフレクション)や点検のガイドブックである。そして、次のように言う。「コネットが長年こだわり続けてきた『コミュニティ組織化によるコミュニティ運動』は、日本で私たちが目指してきた『住民主体の地域福祉』にほぼ置き換えて考えることができる」(5ページ)。

〇[1]でいう「コミュニティ組織化」(地域組織化)とは、地域の「課題を解決するために住民を組織化し、その結集した力の実体として『コミュニティ組織』(住民組織)を立ち上げること」である。それは、住民自身が自分の生活と地域の現実を正しく認識し、住民意識をもつことから始まる。そして、住民自らが課題解決のための力(変化の力)を結集し、自らの行動・活動で自治的なコミュニティ組織を立ち上げるのである(40、42ページ)。「コミュニティ運動」(住民(自治)運動)は、「コミュニティ組織化によって形成されたコミュニティ組織が新しい地域をつくっていく動き(Movement)」をいう。それは、「住民のための」運動ではなく、「住民による、住民の」運動であり、住民自らが組織化された力で地域・社会を変えていく組織的な行動・活動であり運動である(39、40ページ)。

〇CONETのプロジェクトは、日本の社会福祉協議会のようにその地域に拠点をもってコミュニティの組織化を行うのとは異なり、パラシュート(落下傘)のようにコミュニティワーカーが見知らぬ地域に降り立って始まる(10ページ)。

〇当然のことながら、「地域づくり」には「コミュニティ組織化」が必要になる。CONETにあっては、その「コミュニティ組織化」は、コミュニティ組織とコミュニティリーダー、そしてコミュニティワーカーの三者の主体同士が協働して取り組む。その際、実際のコミュニティ組織化は、コミュニティワーカーではなく、コミュニティリーダーによって行われる。すなわち、コミュニティリーダーこそが、住民とコミュニティワーカーの間にあって、またコミュニティワーカーの参加・協力を得ながら、住民を組織化し、コミュニティ組織を立ち上げ、動かしていく。そして、そのコミュニティ組織は、コミュニティリーダーによって活性化したり停滞したりするが、コミュニティ運動の主体となり、新しい地域づくりに取り組むのである(13、21ページ)。コミュニティワーカーは、この(潜在する)コミュニティリーダーを見出し、リーダーシップを育成し、コミュニティ組織のリーダーとなるよう支援することが求められる(13ページ)。

〇このように、コミュニティ組織、コミュニティリーダー、コミュニティワーカーの三者の主体が協働することで、コミュニティ組織がコミュニティの問題や課題を解決できる活動・運動体となることができるのである。[1]の言説の核心はここにある(21~22ページ)。

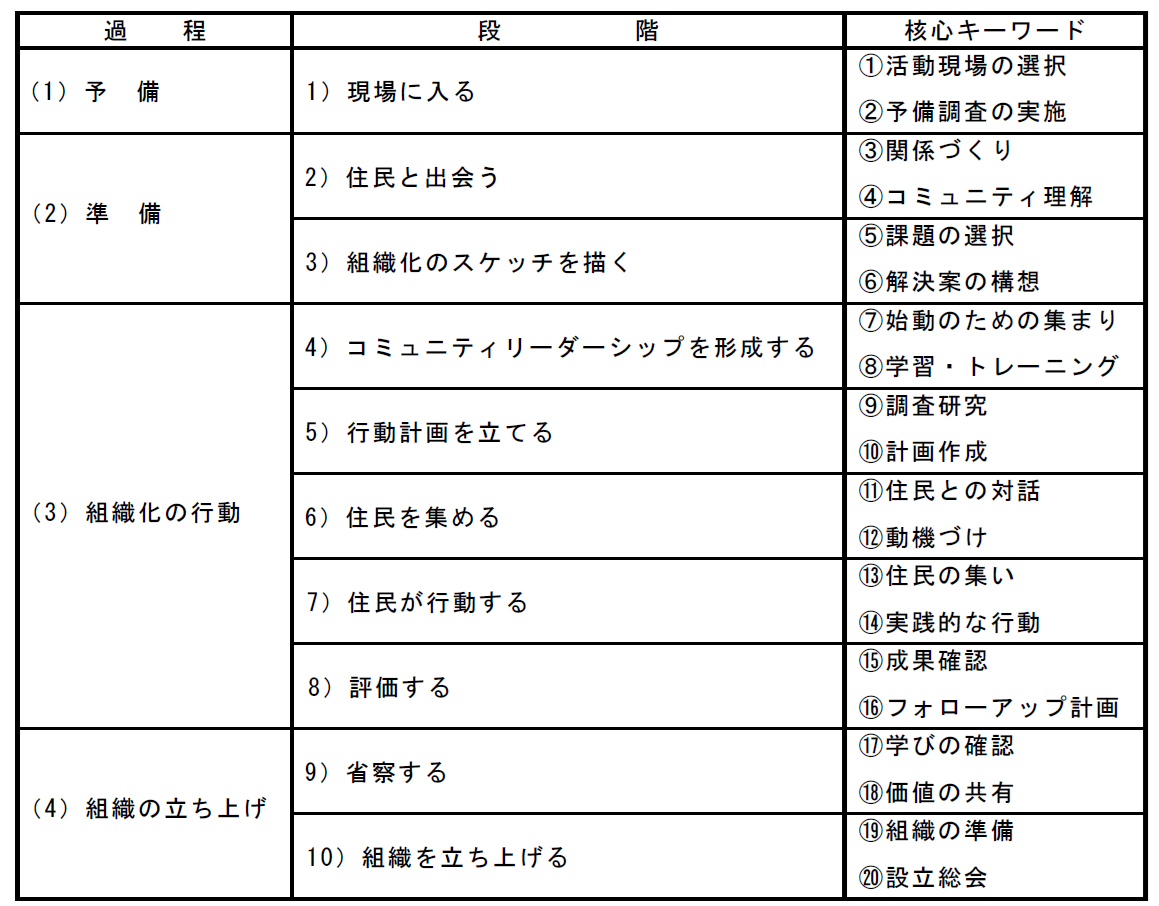

〇表1は、「コミュニティ組織化の準備と行動」について、4過程、10段階に区分して表示したものである(23ページ。一部削除修正)。この10段階における主語は、コミュニティリーダーとコミュニティワーカーの協働である。

表1 コミュニティ組織化の準備と行動

〇表1の「コミュニティ組織化の4過程10段階」について、その要点をメモっておくことにする(22~24、47~49ページ。抜き書きと要約)。

コミュニティ組織化の4過程10段階

コミュニティ組織化を図るのは、住民とコミュニティリーダーとコミュニティワーカーである。そのうち、コミュニティリーダーが中心的な存在であり、民主的リーダーシップによって重要な役割を果たす。コミュニティ組織化は次の4過程10段階を経る。

第1過程/予備

第1段階:現場に入る

コミュニティワーカーは、組織化の目的や目標を立てて、自分が活動する地域を選択する。現場に入って、必要な基礎情報を把握する予備調査を実施し、その結果を分析・整理し、住民との出会いを構想してコミュニティ組織化の準備過程に入る。

第2過程/準備

第2段階:住民と出会う

コミュニティワーカーは、住民との出会いと関係の形成を通して、地域問題を綿密に分析し、住民にとって切実な問題を探り出す。その過程のなかで問題解決に向けて、コミュニティリーダーとしての可能性をもっている人は誰なのかを観察することが求められる。

第3段階:組織化のスケッチを描く

コミュニティワーカーは、住民が最も切実に感じ、行動する意欲をもっている課題を一つ選択し、解決のための暫定的な案として住民行動の目標と計画を用意することが求められる。

第3過程/組織化の行動

第4段階:コミュニティリーダーシップを形成する

コミュニティワーカーは、コミュニティリーダーシップの集いを開催・継続しつつ、学習・トレーニングを通して潜在的なコミュニティリーダーが自身のリーダーシップを成長させるように導くことが求められる。

第5段階:行動計画を立てる

コミュニティワーカーは、調査研究、目標と行動方針の設定、計画策定、役割分担のようなプロセスが進むように、潜在的なコミュニティリーダーの集まりに参加し、ファシリテーターとして支援することが求められる。

第6段階:住民を集める

潜在的なコミュニティリーダーは、直接住民と会い、課題について情報や問題意識を共有する。そして、住民自らが立てた目標と行動計画について話し合う。コミュニティワーカーは、潜在的なコミュニティリーダーが住民との出会いや対話、動機づけなどの方法を開発するように支援することが求められる。

第7段階:住民が行動する

潜在的なコミュニティリーダーは、住民を正式な集い(公聴会、討論会、学習会など)に招き入れ、正式なリーダーの役割を遂行し始める。具体的な行動計画を提案し、議論しつつ計画を実践していく。コミュニティワーカーは、潜在的なコミュニティリーダーが意思決定や実践の力量を身につけるように支援することが求められる。

第8段階:評価する

潜在的なコミュニティリーダーは、住民とともに実践結果を点検・評価し、新たな実践課題を確認し計画を用意するために、評価の場をつくり、その場を進行するファシリテーターとなる。コミュニティワーカーは、潜在的なコミュニティリーダーが住民力の結集という観点で評価できるように支援し、住民の関心が継続的に広がるようにすることが求められる。

第4過程/組織の立ち上げ

第9段階:省察する

省察を通して、継続して自分たちの生活課題や関心事を解決していくために、コミュニティ組織が必要だということを確認する。コミュニティリーダーは住民の振り返りを促し、コミュニティワーカーはコミュニティリーダーの活動を支援しながら、住民が組織の立ち上げを進めるように支援することが求められる。

第10段階:組織を立ち上げる

コミュニティリーダーと住民が、持続可能な活動のために、自分たちのコミュニティ組織を準備する(組織の名称や定款の準備、設立総会の開催など)。コミュニティワーカーは、住民の積極的な参加によって組織が立ち上げられるように、そのプロセスにおいてコミュニティリーダーを支援することが求められる。

〇次に、表1の第3過程「組織化の行動」、第4段階「コミュニティリーダーシップを形成する」、その核心キーワードである住民の「学習・トレーニング」に焦点を当て、要点をメモっておくことにする(120~126ページ。抜き書きと要約)。

住民の学習・トレーニング

住民は、「学習・トレーニング」を通じて生活課題や地域の現実について理解を進める。それによって、住民意識が形成され、コミュニティ組織化の過程に登場する。「住民の学習・トレーニング」は、コミュニティ組織化の必須過程であり、コミュニティ組織を発展させる重要な過程である。

Ⅰ. 住民の学習・トレーニングとは?

(1)住民が自分の生活と地域の現実を自ら理解していくことである

住民は学習・トレーニングを通して、自分の生活課題をさまざまな角度からみることができる。住民の学習・トレーニングは、知識を伝えたり方法を教えるのではなく、住民が自分の生活と地域の現実を自ら理解していくことである。

(2)住民が地域の課題を見つけ、行動を組織していくことである

住民の学習・トレーニングは、住民が自分の生活と地域の現実を理解するにとどまらず、地域の課題を見つけ、それを解決するための行動へと実践意志や力量を組織化していくことである。

(3)住民が住民意識を高めながらリーダーシップを開発していくことである

住民の学習・トレーニングは、住民が学習・トレーニングによって住民意識や自尊感情・自負心を高め、潜在的なリーダーがリーダーとしての意識と資質(リーダーシップ)を開発していくことである。

(4)住民がコミュニティ運動の新たな可能性と方向をつくっていくことである

住民は学習・トレーニングを通して想像力を発揮し、可能性や希望を見出していく。住民の学習・トレーニングは、住民がコミュニティの組織化についての意識をもって、コミュニティ運動の新たな可能性と方向性を創っていくのである。

Ⅱ. 住民の学習・トレーニングの原則

(5)住民の学習・トレーニングの主体は住民である

住民の学習・トレーニングの必要性の認識から企画・実行・評価・フォローアップの過程に至るまで、その主体は住民である。

(6)住民自らが発言し行動する

コミュニティ運動は住民自らの発言と行動によって展開されることから、学習・トレーニングの過程も住民自らが発言し行動することであり、教える主体と学ぶ主体が同じである。

(7)住民の学習・トレーニングは現場で日常的に起こる

住民の学習・トレーニングは、住民が生きる具体的な暮らしの現場で日常的に起こる。コミュニティ組織化が起っている現場こそがよい教科書である。

(8)住民の学習・トレーニングを持続的に展開する

住民の意識の成長と新しい活動が継続されると、コミュニティ運動も持続可能な形で発展する。住民の学習・トレーニングは終わったり完成されるものではなく、循環的・持続的に展開されるものである。

Ⅲ. 住民の学習・トレーニングのテーマ

(9)テーマはコミュニティ組織化の現場から出てくる

テーマは、住民の生活やニーズに基づくものであり、自分の価値・思い・イメージ・希望などと現実生活との関わりにおいて具体化される。

(10)コミュニティ組織化の過程がテーマをつくる

テーマは、コミュニティ組織化を促す手段であり、地域・生活理解から意識の高揚や資質の向上、課題の解決などの組織化の過程において作り出される。

(11)住民の変化や成長へと導くテーマを選ぶ

住民がコミュニティの組織化の過程に参加し、自分の変化を経験するなかで、自己開発やリーダーシップ開発、ビジョン開発など、住民自身の変化や成長を導くテーマが見出される。

(12)テーマは多様な方法で扱われる

テーマは一つの方法ではなく、評価・省察、具体的な行動・実践、対話・討論、共同のチームワーク、文化活動など、多様な方法で扱われる。

Ⅳ. 住民の学習・トレーニングの方法 1

(13)住民一人一人と出会いながら行われる

コミュニティリーダーやコミュニティワーカーは、住民が自分の生活と地域問題を客観化できるよう、一人一人の住民と出会いながら学習・トレーニングを進行させる。

(14)住民の集まりで行われる

コミュニティリーダーやコミュニティワーカーは、住民の集まりに参加したり住民の集まりを設けて、住民とともにテーマについて話し合い、学習・トレーニングを行う。

(15)コミュニティ組織化のプログラムとして行われる

コミュニティ組織化の過程のなかで、住民の意識を発展させコミュニティ運動の可能性を追求するために、地域の状況や住民の考えが反映された体系的なプログラムを開発し実施する。

(16)住民の実践的な行動を通じて行われる

学習・トレーニングは、住民の実践的な行動を通じて行われる。実践的な行動は、学習・トレーニングの過程であり、結果でもある。

Ⅴ. 住民の学習・トレーニングの方法 2

(17)体験と事例に基づいて進められる

現場の事例を振り返ったり互いの体験を分かち合うことによって、学習・トレーニングは多様なテーマで、ダイナミックに展開される。

(18)生活のなかのさまざまな出来事が学習の契機となる

住民が生活のなかで経験する多様な出来事自体が重要な学習・トレーニングのテーマになり、その出来事について話し合い、分析・整理することによって住民は多くのことを学ぶ。

(19)住民の利害関係をテーマとして進められる

自分の利害関係に関連している生活上の関心事をテーマとして取り上げると、住民の自発的・積極的な参加は高まる。

(20)コミュニティ組織のビジョンをめざして進められる

自分の生活や地域に対する期待や恐れは、コミュニティ組織のビジョンをつくる基礎になる。期待を具体化するテーマや、恐れを克服するテーマを取り上げながら、住民の学習・トレーニングを進める。

〇[1]のうちから「コミュニティ組織化の4過程10段階」と「住民の学習・トレーニング」をピックアップし、その要点をメモったのは、例によって我田引水的であるが、筆者がかねてより議論してきた「まちづくりと市民福祉教育」について考えるための新たなヒントを得たいがためでもある。

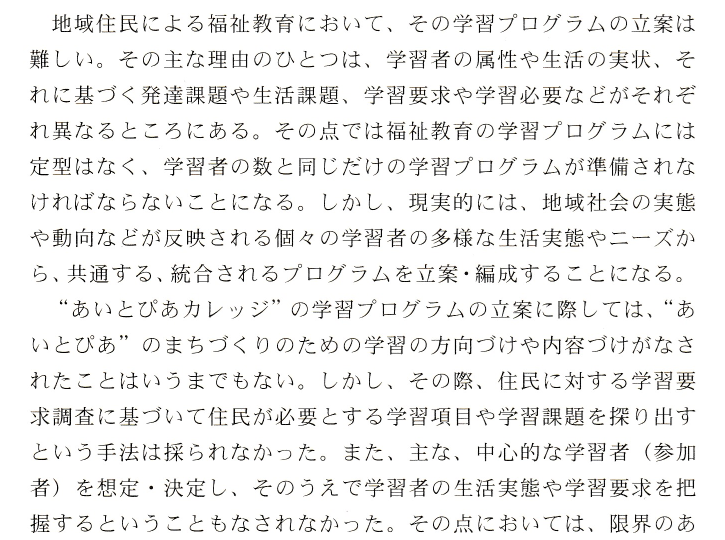

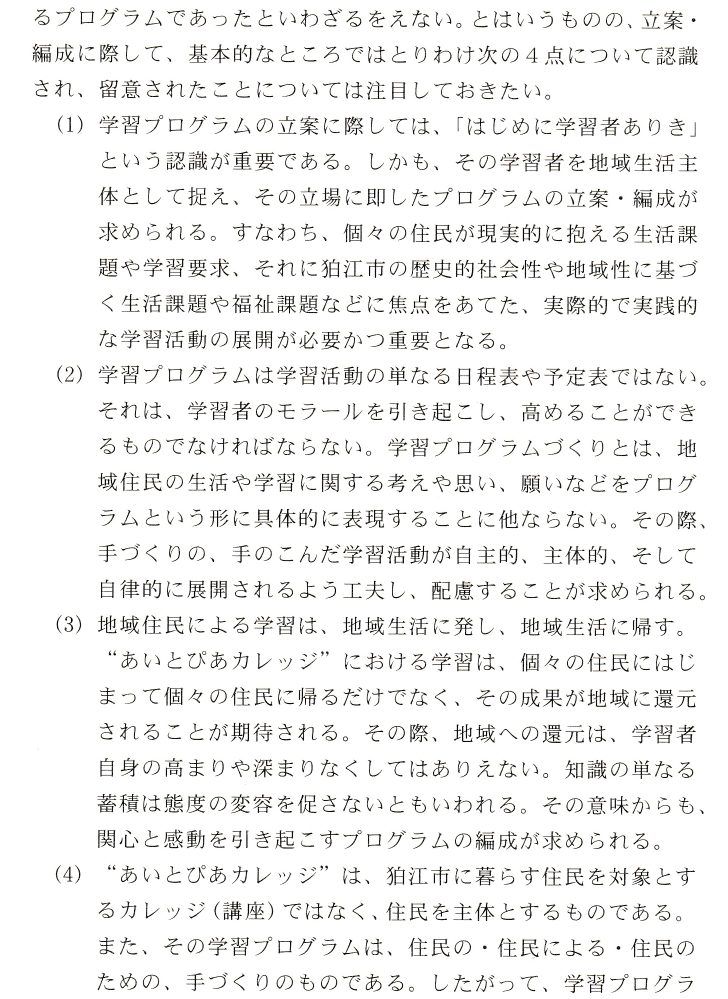

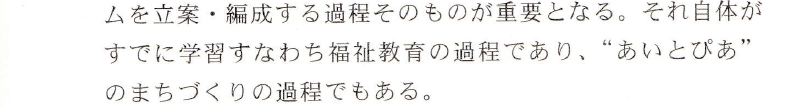

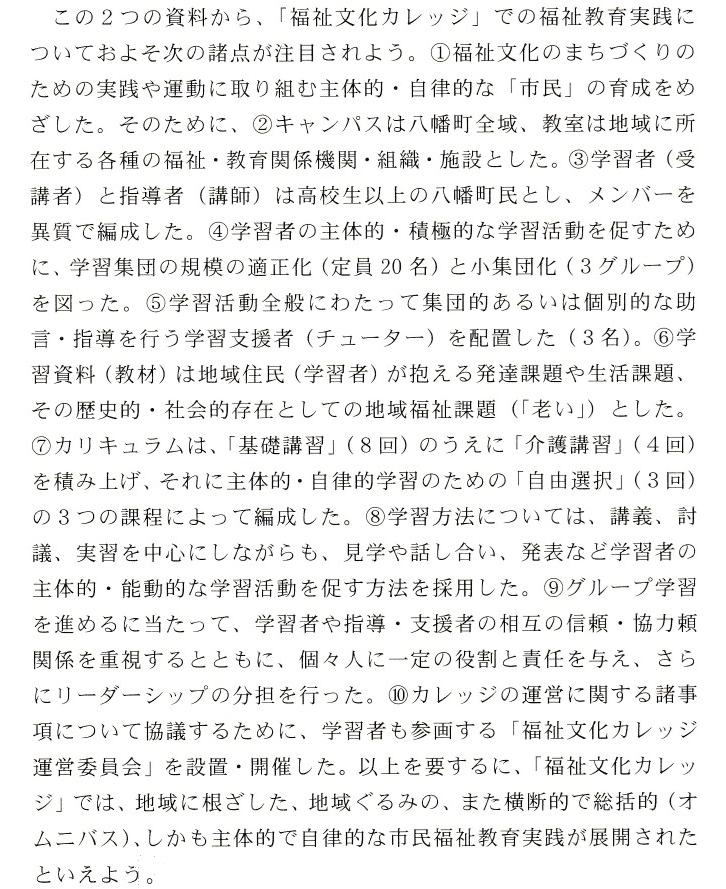

〇ここで、筆者がかつて関わった東京都狛江市社協と岐阜県郡上市(旧・八幡町)社協における地域福祉活動計画の策定と市民福祉教育実践について思い起こす。狛江市社協の地域福祉活動計画(「あいとぴあ推進計画」1990年3月策定)とそれに基づく「あいとぴあカレッジ」(1991年5月~)、郡上市社協の地域福祉活動計画(「みんなでやらまいか八まん福祉文化プラン21」2001年3月策定)とそれに基づく「福祉文化カレッジ」(2003年6月~)がそれである。その資料(拙稿)の一部を付記しておきたい。それは、本稿で取りあげたCONETの考え方と一部通底するところがあると考えるからでもある(阪野貢『市民福祉教育の探究―歴史・理論・実践―』みらい、2009年10月、205~231、241~246ページを参照されたい)。

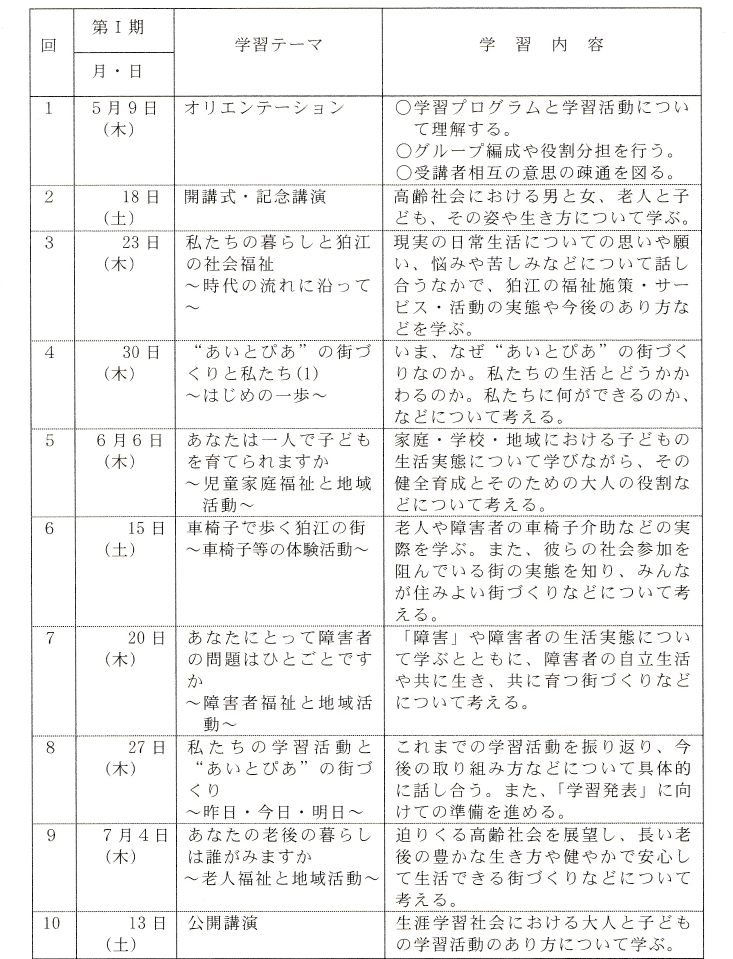

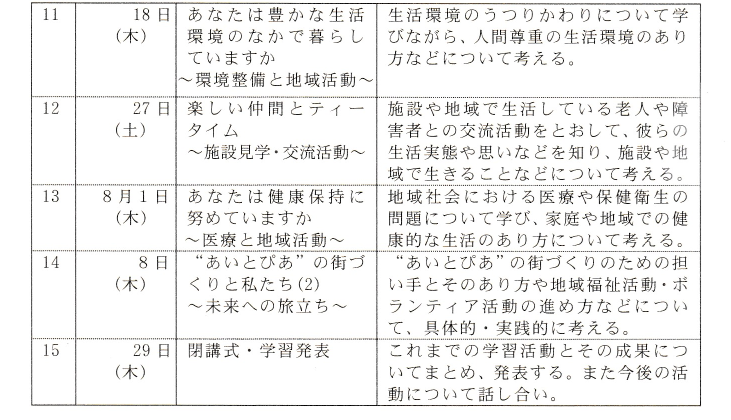

Ⅰ. “ あいとぴあカレッジ ” と学習プログラム

“ あいとぴあカレッジ ” の学習テーマおよび学習内容

Ⅱ. “ 福祉文化カレッジ ” と学習プログラム

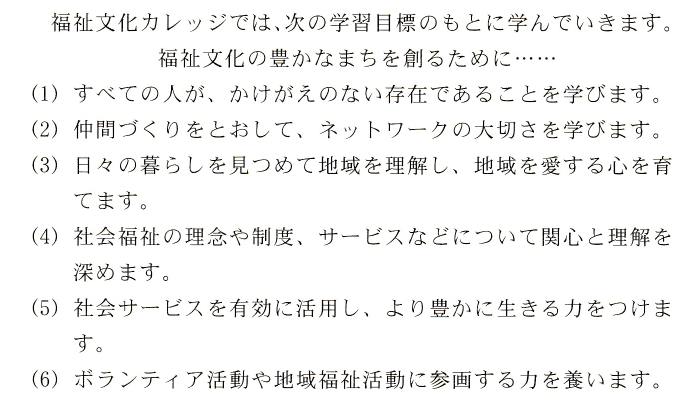

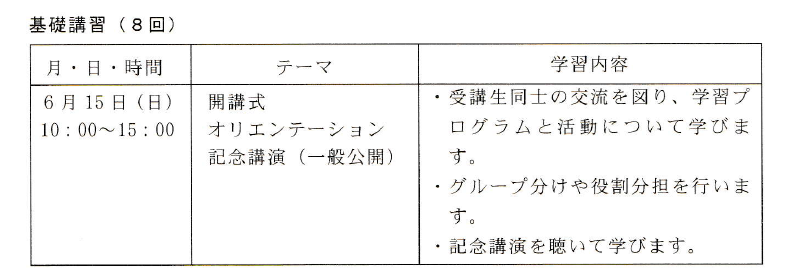

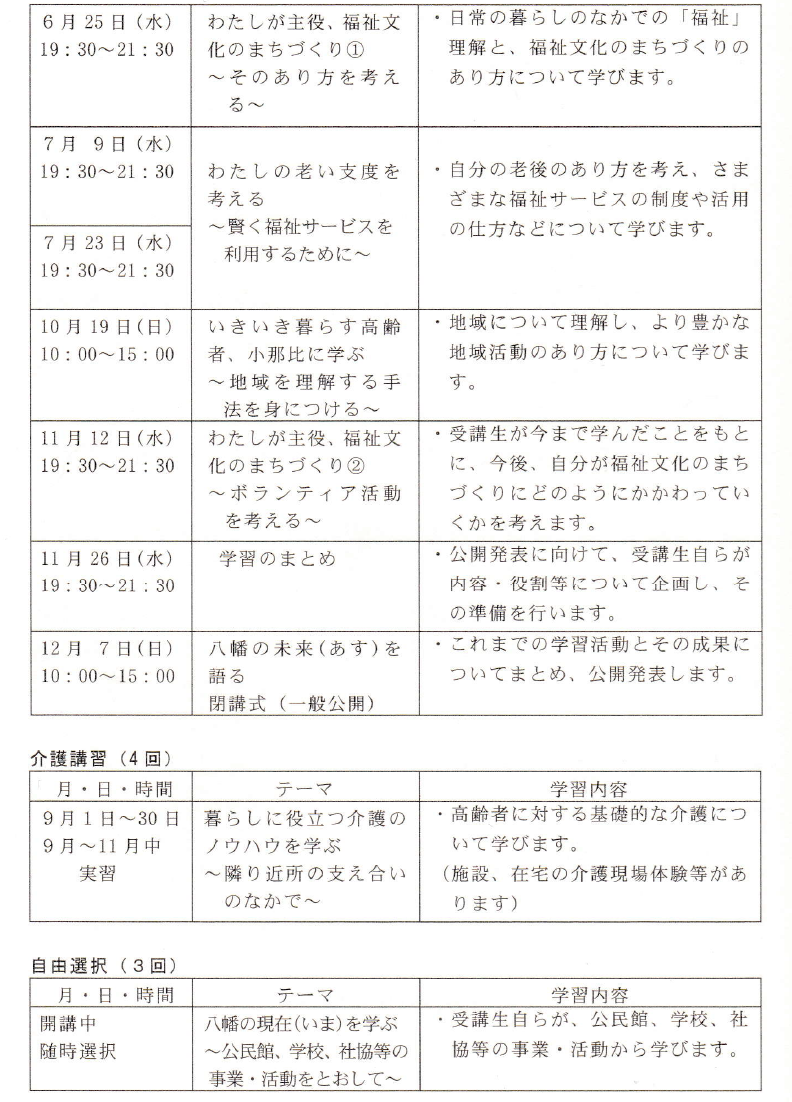

福祉文化カレッジの学習目標

“ 福祉文化カレッジ ” の学習テーマおよび学習内容

注

「韓国住民運動教育院」については、次の文献を参照されたい。

朴兪美「韓国住民運動教育院の地域組織化のトレーニング」『日本福祉大学研究紀要―現代と文化』第140号、日本福祉大学福祉社会開発研究所、2020年3月、56~67ページ。

備考

〇筆者にとって市民福祉教育実践と研究の原点でもある “ あいとぴあカレッジ ” については、実に多くのヒトやコトが思い出される。足のご不自由なTさんに “ あいとぴあカレッジ ”の講師をお願いしたとき、「そんな暇はない。タバコ販売をして細々と暮らしている。われわれのそんな生活を何とかしてほしいものだ!」とすごい剣幕で怒られたことを思い出す。Tさんからはその後、講師を承諾していただき、緊張しながらも地域におけるご自分の生活の様子や問題についてリアルな講話をいただいた。それを一つの契機にTさんは、市民を対象にした「福祉の集い」などにも積極的に参加し、彼らを取り巻く地域生活の現状と課題について訴えられるようになる。大変身である。“ あいとぴあカレッジ ”では、学習者(受講者)とともに、講師の意識変革と態度変容を期待(企図)していたのである。

〇 “ 福祉文化カレッジ ” では、親子で受講された娘さんとお母さんのコトを思い出す。地元の高校で「福祉」を学ぶ娘さんは、「まちの “ ふくし ” についてもっと知りたい」という願いから、お母さんは、「お世話になっている地域に貢献したい」という念(おも)いから受講されたのである。その後娘さんは、卒業後は地元に戻って介護福祉の仕事をしたいという希望を抱いて、県内の福祉系大学に進む。お母さんは、カレッジで新たに知り合った仲間たちとともにボランティア活動に取り組むことになる。地元の福祉系高校 ⇄ “ 福祉文化カレッジ ” ⇨ 福祉系大学 ⇨「地元福祉」、という循環(進路)を描いて、高校福祉科教育と高大連携や、学校と地域の連携・協働(地域とともにある学校、地域に根ざした学校福祉教育)などについて考えていたのである。

【初出】

<雑感>(201)阪野 貢/地域づくりと「住民の学習・トレーニング」 ―韓国住民運動教育院著『地域アクションのちから』に学ぶ―/2024年4月1日/本文

備 考 ― <文献>一覧 ―

はじめに

01 アクションリサーチ:その概念、原則、プロセス

(1)矢守克也『アクションリサーチ―実践する人間科学―』新曜社、2010年6月。

(2)CBPR研究会『地域保健に活かすCBPR―コミュニティ参加型の活動・実践・パートナーシップ―』医歯薬出版、2010年7月。

(3)武田丈『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論―』世界思想社、2015年3月、Kindle版:太洋社、2019年10月。

(4)JST社会技術研究開発センター・秋山弘子編著『高齢社会のアクションリサーチ―新たなコミュニティ創りをめざして―』東京大学出版会、2015年9月。

(5)草郷孝好編著『市民自治の育て方―協働型アクションリサーチの理論と実践―』関西大学出版部、2018年3月。

(6)芳賀博編著『アクションリサーチの戦略―住民主体の健康なまちづくり―』ワールドプランニング、2020年3月。

(7)安梅勅江編著『エンパワメントの理論と技術に基づく共創型アクションリサーチ―持続可能な社会の実現に向けて―』北大路書房、2021年2月。

(8)平井太郎『話し合いが変わる 地域でアクションリサーチ』農山漁村文化協会、2022年3月。

02 コミュニティ・エンパワメント:その概念、原則、プロセス

(1)安梅勅江『エンパワメントのケア科学―当事者主体チームワーク・ケアの技法―』医歯薬出版、2004年9月。

(2)安梅勅江編著『コミュニティ・エンパワメントの技法―当事者主体の新しいシステムづくり―』医歯薬出版、2005年4月。

(3)安梅勅江編著『健康長寿エンパワメント―介護予防とヘルスプロモーション技法への活用―』医歯薬出版、2007年8月。

(4)安梅勅江編著『いのちの輝きに寄り添うエンパワメント科学―だれもが主人公、新しい共生のかたち―』北大路書房、2014年11月。

(5)安梅勅江編著『エンパワメントの理論と技術に基づく共創型アクションリサーチ―持続可能な社会の実現に向けて―』北大路書房、2021年2月。

03 「まちづくりと市民福祉教育」におけるリフレクション

(1)「特集/福祉教育・ボランティア学習におけるリフレクション」『研究紀要』Vol.20、日本福祉教育・ボランティア学習学会、2012年11月。

(2)熊平美香『リフレクション―自分とチームの成長を加速させる内省の技術―』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2021年3月。

(3)西原大貴『「自分の可能性」を広げるリフレクションの技術』日本実業出版社、2023年4月。

(4) 千々布敏弥『先生たちのリフレクション―主体的・対話的で深い学びに近づく、たった一つの習慣―』教育開発研究所、2021年11月

(5)学び続ける教育者のための協会(REFLECT)編『リフレクション入門』学文社、2019年1月。

04 ケアリングコミュニティと福祉教育

(1)大橋謙策編著『ケアとコミュニティ―福祉・地域・まちづくり―』(講座ケア 新たな人間-社会像に向けて 第2巻)ミネルヴァ書房、2014年4月。

(2) 原田正樹「ケアリングコミュニティの構築をめざして」『月刊自治研』第59巻696号、自治労サービス、2017年9月。

05 コミュニティ・オーガナイジングと学習・トレーニング

(1)韓国住民運動教育院、平野隆之・穂坂光彦・朴兪美編訳著『地域アクションのちから―コミュニティワーク・リフレクションブック―』全国コミュニティライフサポートセンター、2018年3月。

(2)朴兪美「韓国住民運動教育院の地域組織化のトレーニング」『日本福祉大学研究紀要―現代と文化』第140号、日本福祉大学福祉社会開発研究所、2020年3月。