出所:新崎国広・新宅太郎/子どもを育む多職種協働(2)―災害支援からつながるICTを活用した福祉教育実践―/『ふくしと教育』通巻36号、大学図書出版、2023年9月、50~55ページ。

謝辞:転載許可を賜りました日本福祉教育・ボランティア学習学会と大学図書出版に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所 新崎国広

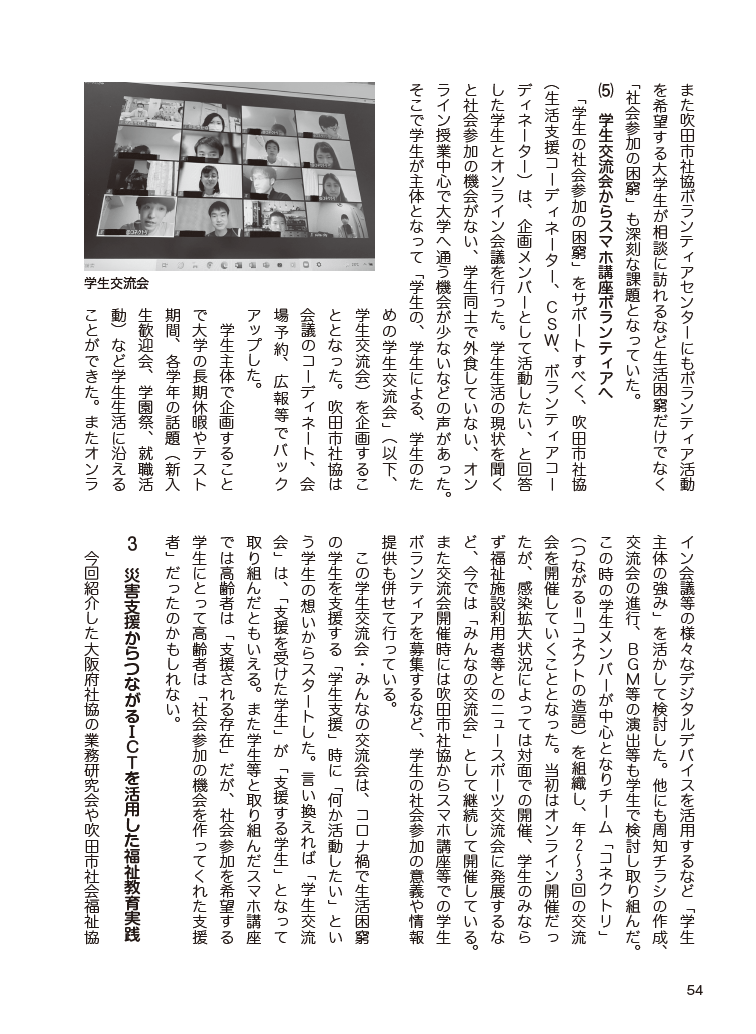

出所:新崎国広・新宅太郎/子どもを育む多職種協働(2)―災害支援からつながるICTを活用した福祉教育実践―/『ふくしと教育』通巻36号、大学図書出版、2023年9月、50~55ページ。

謝辞:転載許可を賜りました日本福祉教育・ボランティア学習学会と大学図書出版に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所 新崎国広

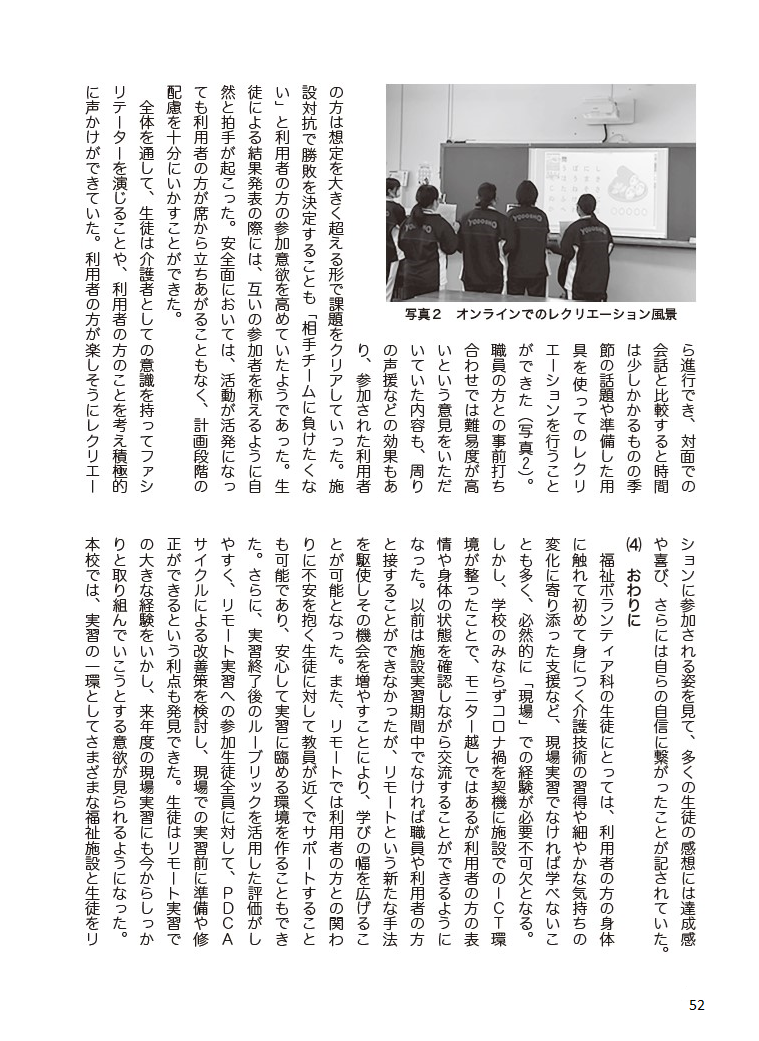

出所:新崎国広・村上憲文・小林翔太/子どもを育む多職種協働(1)―高等学校福祉ボランティア科と高齢者施設が協働で取り組む探究学習―/『ふくしと教育』通巻35号、大学図書出版、2023年6月、48~53ページ。

謝辞:転載許可を賜りました日本福祉教育・ボランティア学習学会と大学図書出版に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所 新崎国広

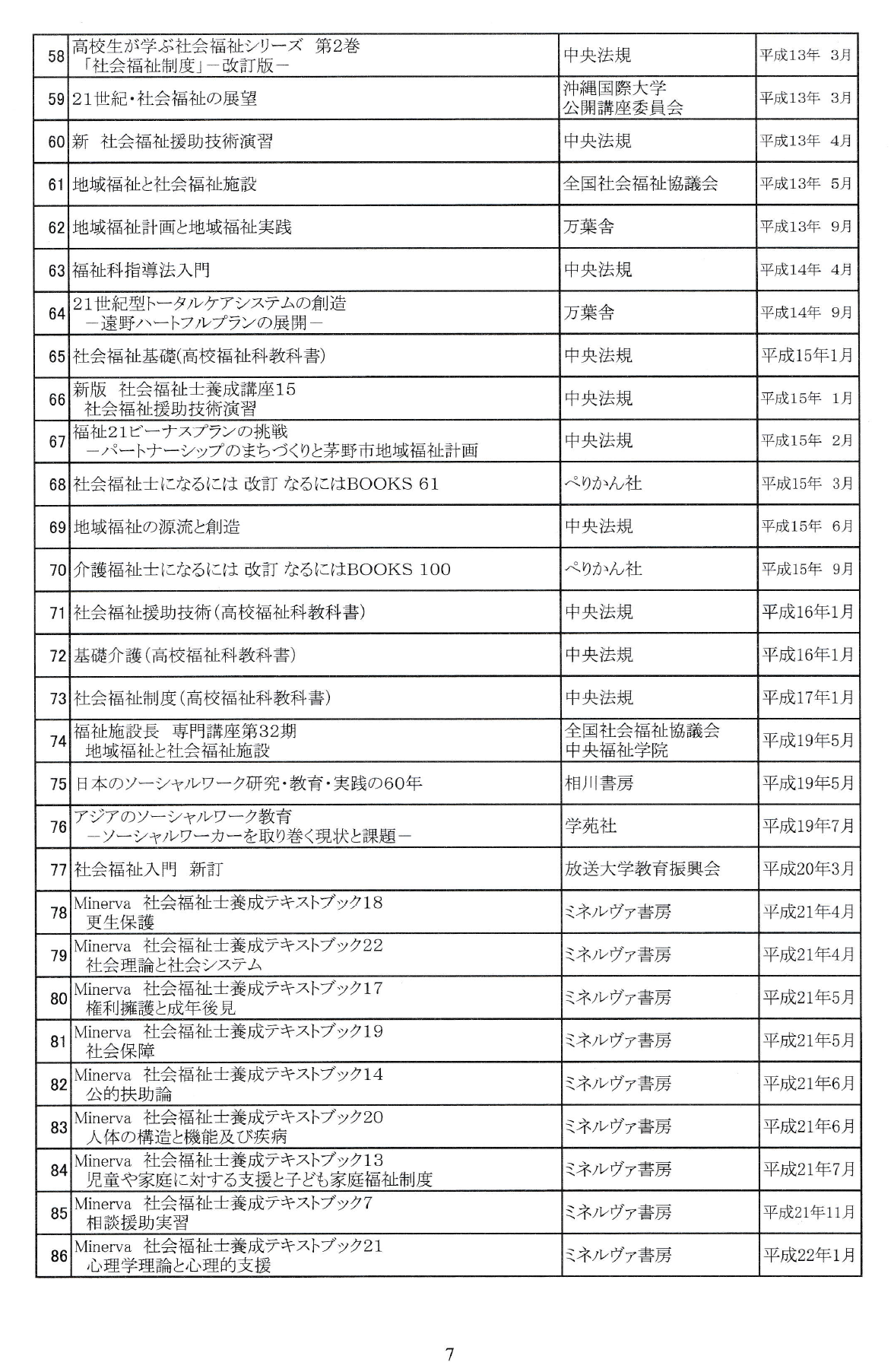

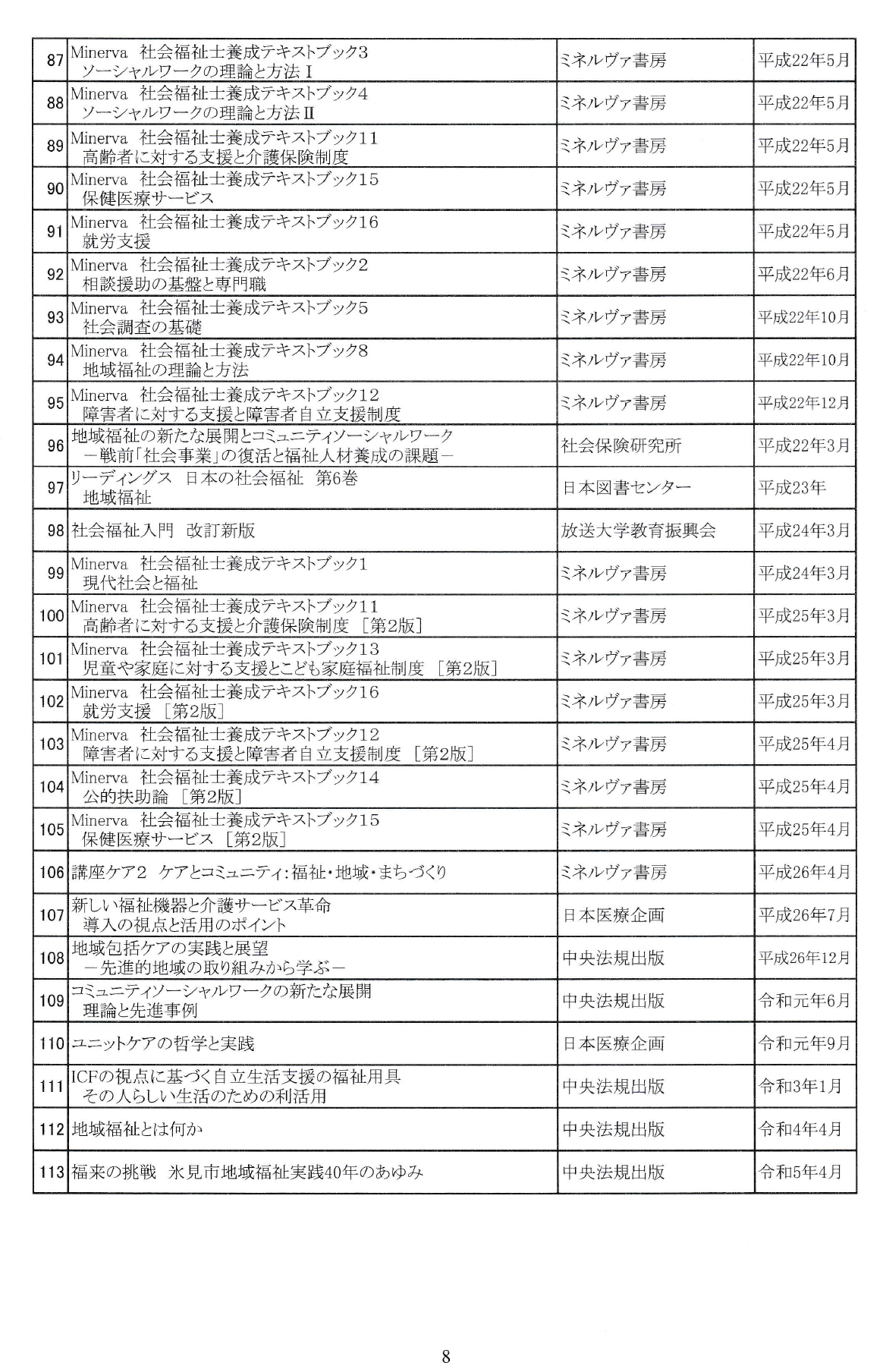

Ⅰ 著 書

| 2023/04 | 『福来の挑戦―氷見市地域福祉実践40年のあゆみ―』(共著)中央法規出版 |

| 2022/03 | 『福祉教育の理論の実践方法-共に生きる力を育むために-』(単著)全社協 |

| 2021/08 | 『地域づくりとソーシャルワークの展開』(共著)全社協 |

| 2021/08 | 『伴走型支援-新しい支援と社会のカタチ-』(共著)有斐閣 |

| 2021/03 | 『地域福祉から未来へ2-社協職員が歩んだ10年 宮城からのメッセージ』 (共著)全国コミュニティライフサポートセンター |

| 2019/11 | 『地域福祉政策論』(共著)学文社 |

| 2019/06 | 『コミュニティソーシャルワークの新たな展開-理論と先進事例』(共著)中央法規出版 |

| 2019/05 | 『ボランティア・市民活動実践論』(共著)ミネルヴァ書房 |

| 2018/10 | 『地域共生社会に向けたソーシャルワーク 社会福祉士による実践事例から』(共著)中央法規出版 |

| 2016/06 | 『地域福祉の学びをデザインする』(共著)有斐閣 |

| 2015/08 | 『社会保障制度改革とソーシャルワーク-躍進するソーシャルワーク活動Ⅱ-』 (共著)中央法規出版 |

| 2015/06 | 『社会福祉学習双書2015 地域福祉論 地域福祉の理論と方法』(共著)全社協 |

| 2015/01 | 『コミュニティソーシャルワークの理論と実践』(共著)中央法規出版 |

| 2014/10 | 『Readings 福祉教育・ボランティア学習の新機軸-学際性と変革性』(共著)大学図書出版 |

| 2014/10 | 『社会福祉研究のフロンティア』(共著)有斐閣 |

| 2014/10 | 『地域福祉の基盤づくり-推進主体の形成-』(単著)中央法規出版 |

| 2014/03 | 『改訂版 地域福祉の展開』(共著)放送大学教育振興会 |

| 2014/03 | 『新福祉教育実践ハンドブック』(共著)全社協 |

| 2013/06 | 『ネットワークを活用した ソーシャルワーク実践』(共著)中央法規出版 |

| 2012/10 | 『地域福祉援助をつかむ』(共著)有斐閣 |

| 2011/02 | 『改訂 民生委員のための地域福祉活動Q&A』(共著)中央法規出版 |

| 2010/10 | 『ボランティアを楽しむ 奉仕体験活動のアイデア&指導案』(共著)学事出版 |

| 2010/04 | 『ボランティア論-「広がり」から「深まり」へ-』(共著)みらい |

| 2010/03 | 『地域福祉の展開』(共著)日本放送出版協会 |

| 2009/11 | 『共に生きること 共に学びあうこと-福祉教育が大切にしてきたメッセージ-』 (単著)大学図書出版 |

| 2009/03 | 「コミュニティソーシャルワークとボランティアコーディネート」 『ボランティア白書2009』(単著)日本青年奉仕協会 |

| 2009/03 | 『「地域生活の質」に基づく高齢者ケアの推進』(共著)有斐閣 |

| 2008/12 | 『高齢者福祉の世界』(共著)有斐閣 |

| 2008/06 | 『社協の底力』 (共著)中央法規出版 |

| 2006/07 | 『民生委員のための地域福祉活動』(共著)中央法規出版 |

| 2005/04 | 『地域福祉論』「個別支援から地域支援につなげる地域福祉実践」(単著)NHK学園 |

| 2004/09 | 『新・社会福祉士の共通基盤』(共著)中央法規出版 |

| 2004/07 | 『障害福祉の基礎知識』「福祉教育」(単著)日本知的障害者福祉協会 |

| 2004/04 | 『四訂 社会福祉実習』「社会福祉の専門職教育と実習教育」(単著)中央法規出版 |

| 2004/04 | 『地域福祉論』(共著)第一法規 |

| 2004/03 | 『実践子ども家庭福祉論』(共著)中央法規出版 |

| 2004/01 | 『否定されるいのちからの問い』横田弘対談集 (共著)現代書館 |

| 2003/04 | 『社会福祉基礎』文部科学省検定教科書 (共著)中央法規出版 |

| 2003/02 | 『福祉21ビーナスプランの挑戦』(共著)中央法規出版 |

| 2002/12 | 『権利擁護』「福祉教育」(共著)中央法規出版 |

| 2002/11 | 『介護等体験ハンドブック』(共著)埼玉県社協 |

| 2002/04 | 『福祉科指導法入門』(共著)中央法規出版 |

| 2002/01 | 『福祉教育実践ハンドブック』(共著)全社協 |

| 2001/09 | 『ソーシャルワークの共通基盤』「地域福祉支援」(共著)日本社会福祉士会生涯研修センター |

| 2001/09 | 『地域福祉計画と地域福祉実践』(共著)万葉舎 |

| 2001/08 | 『コミュニティとソーシャルワーク』(共著)有斐閣 |

| 2001/04 | 『社会福祉士事例集Ⅱ』(単著)中央法規出版 |

| 2000/08 | 『コミュニティソーシャルワークと自己実現サービス』(共著)万葉舎 |

| 2000/05 | 『福祉教育の理論と実践』(共著)相川書房 |

| 2000/04 | 『地域福祉論』(共著)みらい |

| 2000/02 | 『障害のある人々の生活と福祉』(共著)中央法規出版 |

| 1999/11 | 『ゆらぐことのできる力』(共著)誠心書房 |

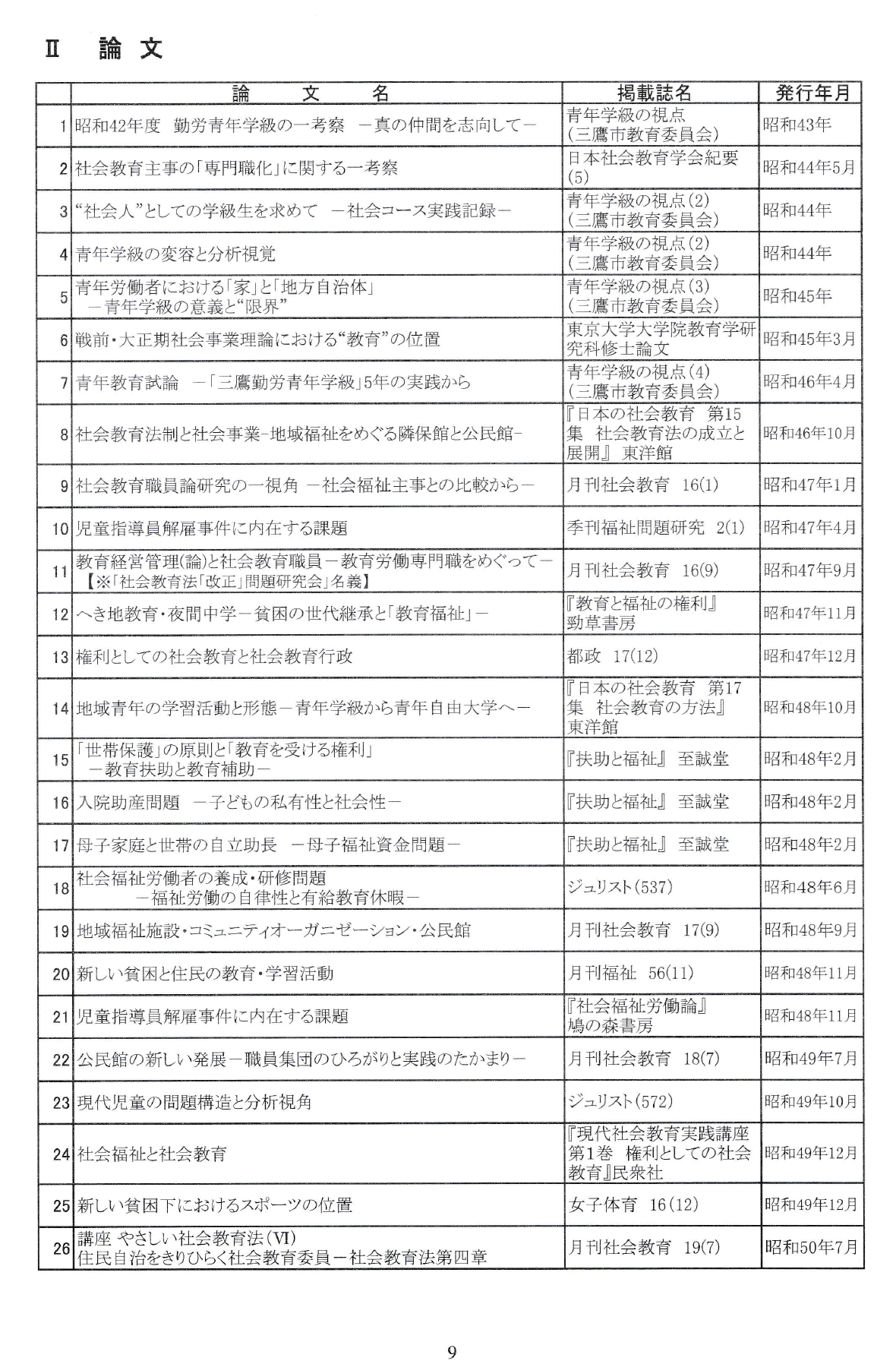

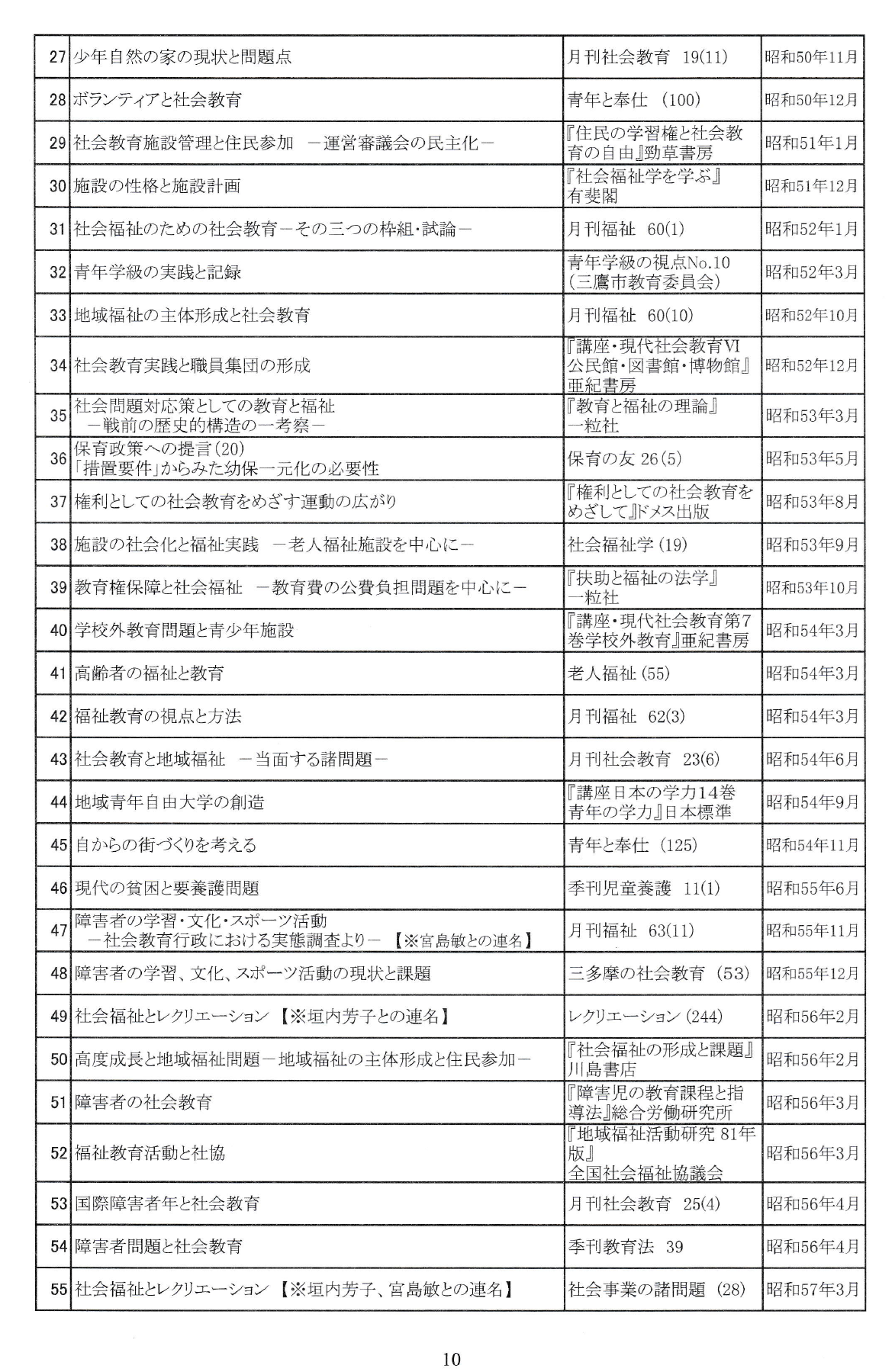

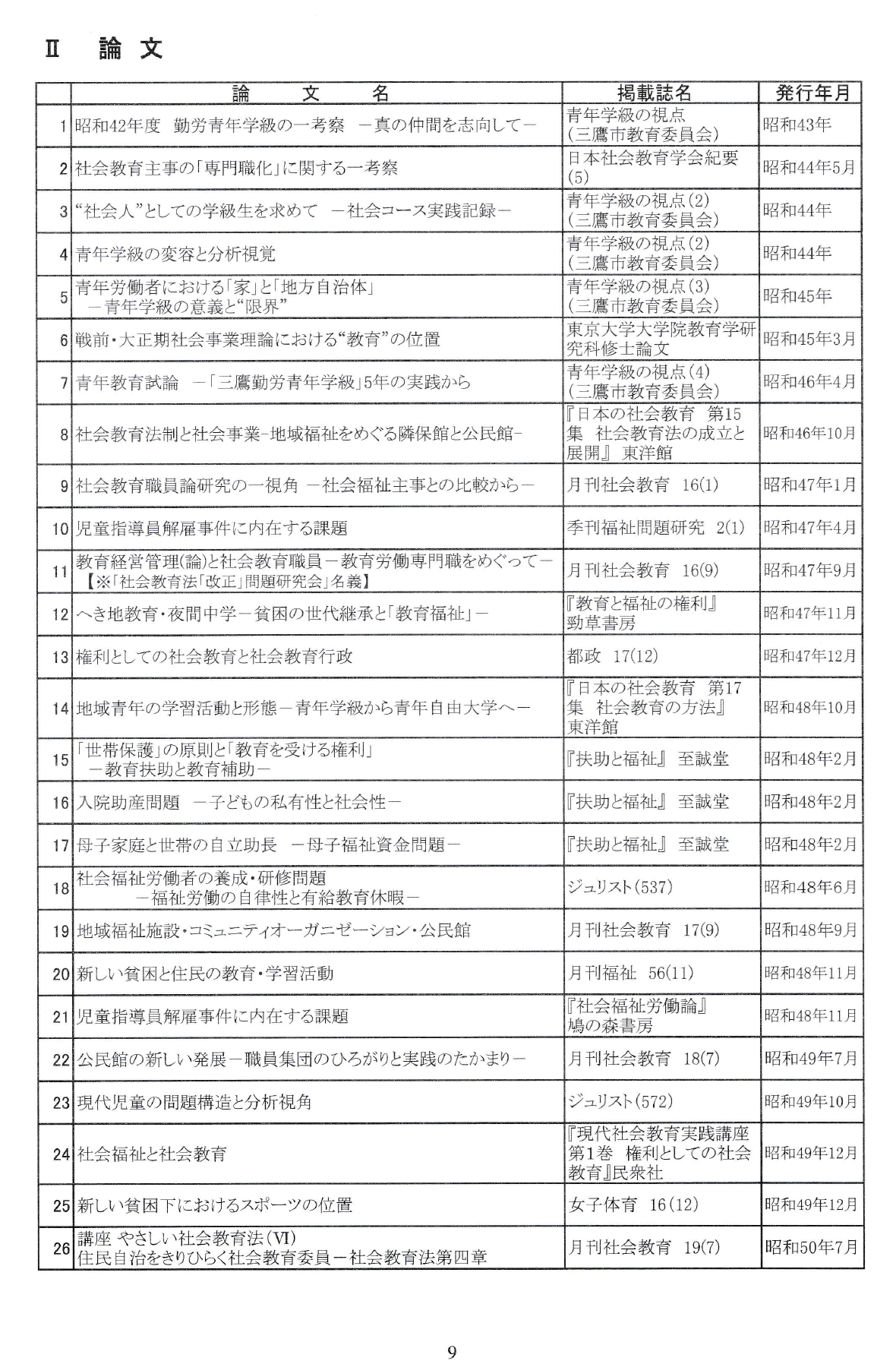

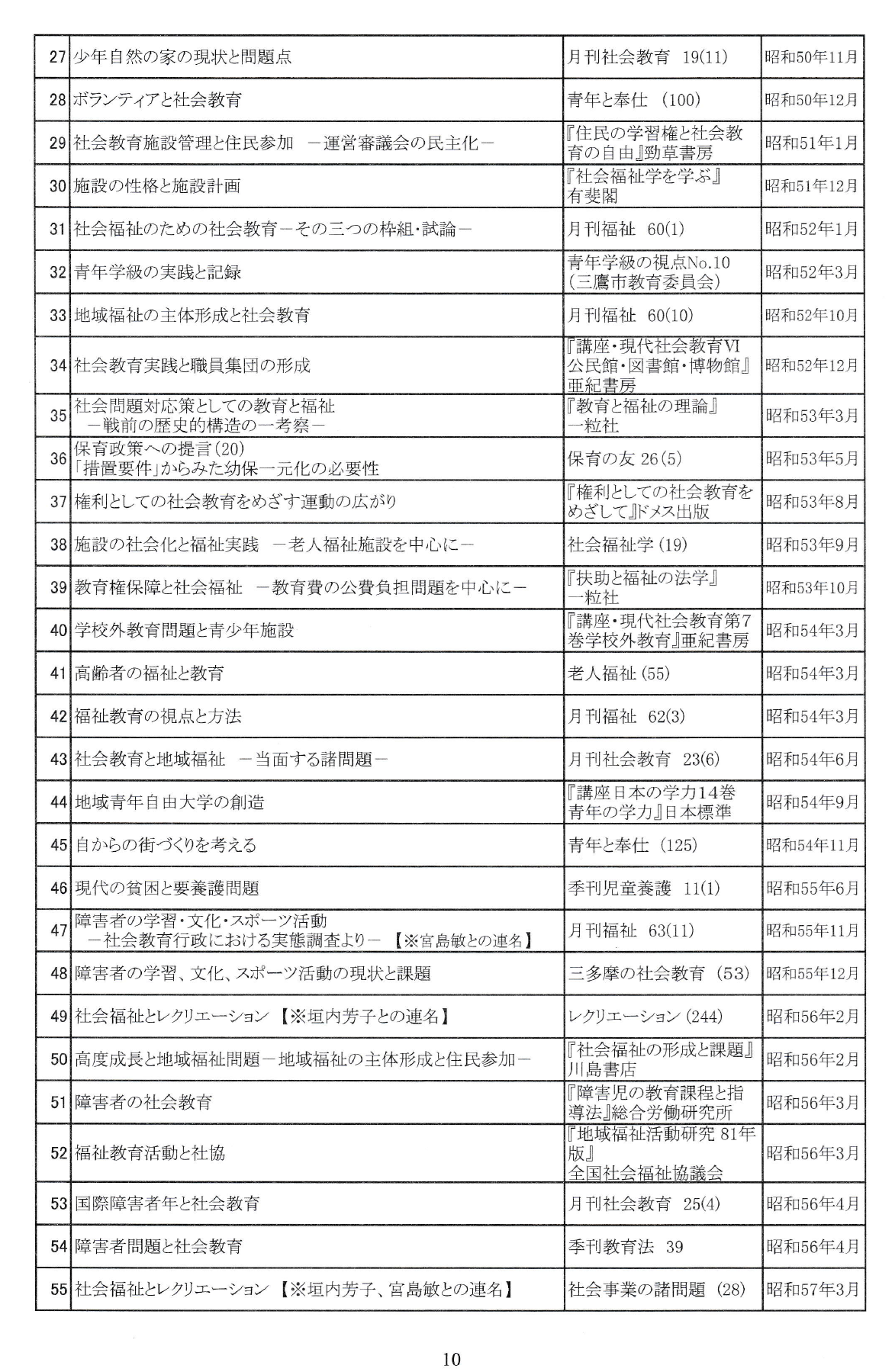

Ⅱ 論 文

| 2023/03 | 「重層的支援体制整備事業について―その構造と留意点― 」『高齢者虐待防止研究』 (19) 日本高齢者防止学会(単著) |

| 2023/02 | 「福祉と教育 そして福祉教育と教育福祉 」『ふくしと教育』 (34) 大学図書出版(単著) |

| 2022/11 | 「誰一人取り残さない社会ま実現に向けた孤独・孤立対策」 『自治体法務研』 (71) ぎょうせい(単著) |

| 2022/03 | 「コロナ差別・社会的排除に抗う福祉教育」 『地域福祉研究』 50 日本生命済生会(単著) |

| 2022/03 | 「地域包括ケアシステムの深化としての包括的支援体制」 『病院』 81(3) 医学書院(単著) |

| 2020/07 | 「withコロナ時代の地域共生社会」 『月刊ガバナンス』2020年7月号 ぎょうせい(単著) |

| 2020/03 | 「日本福祉大学における地域連携教育の系譜と特徴-サービスラーニングからCOC事業への展開を中心に-」『 日本福祉大学 全学教育センター紀要』第8号 日本福祉大学全学教育センター(単著) |

| 2018/12 | 「ボランティアを再考する」『 公明』公明党機関紙委員会 (単著) |

| 2018/10 | 「地域共生社会の実現に向けて その背景と方向性」『 保健師ジャーナル 特集 保健師がつくる地域共生社会 』第74巻第10号 医学書院(単著) |

| 2018/03 | 「地域共生社会の実現にむけた『教育と福祉』」『 社会福祉学 』58(4) 日本社会福祉学会(単著) |

| 2017/12 | 「『地域共生社会』の現実を問う 」『こころと社会』№170 48(4) 日本精神衛生会(単著) |

| 2017/12 | 「地域福祉と地域のガバナンス」『 月刊ガバナンス』 創刊(200) ぎょうせい(単著) |

| 2017/10 | 「改正地域福祉計画と地域住民等の参加の諸相」『ソーシャルワーク研究』 43(3) 相川書房 (単著) |

| 2017/09 | 「ケアリングコミュニティの構築をめざして」『月刊自治研』 59(696) 自治研中央推進委員会(単著) |

| 2017/06 | 「社会福祉協議会との協働にむけて」『 月刊地方自治 職員研修 』 公職研(単著) |

| 2017/04 | <特集 災害に備える、地域ネットワークづくり>「災害ソーシャルワークとDWATの期待」『 月刊福祉』 100(4) 全社協(単著) |

| 2017/02 | 「地域共生社会の実現に向けて」『 月刊福祉』 100(2) 全社協(単著) |

| 2017/02 | 「包括的、包摂的な地域づくりへのビジョン」『月刊ガバナンス』2017年2月 ぎょうせい(単著) |

| 2012/11 | 「福祉教育・ボランティア学習における創造的リフレクションの開発」 『日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要』 第20巻 日本福祉教育・ボランティア学習学会(単著) |

| 2011/02 | 「ソーシャル・キャピタルの質とは-地域の福祉力を高めるための実践から-」 『保健師ジャーナル』 第67巻第2号 医学書院(単著) |

| 2011/01 | 「ボランティアと現代社会」 『ふくしと教育』 通巻10号 大学図書出版(単著) |

| 2011/01 | 「身近な地域における福祉活動に今、求められること」 『月刊福祉』 第94巻第1号 全社協 (単著) |

| 2010/11 | 「コミュニティソーシャルワークの介入としての福祉教育」 『コミュニティソーシャルワーク』第6号 日本地域福祉研究所(単著) |

| 2010/06 | 「社会福祉協議会に期待される役割と機能」 『まちと暮らし研究 社会福祉協議会と地域福祉』No.9 財団法人地域生活研究所(単著) |

| 2010/06 | <学会大会報告>「共生文化を創造する学びをどうデザインするか-あいち・なごや大会 ラウンドセッションからのメッセージ-」 『日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要』 Vol.15 日本福祉教育・ボランティア学習学会(単著) |

| 2007/03 | 「JRC活動と福祉教育をめぐる研究の論点について」 『青少年赤十字活動と福祉教育の関連と今後の展開 研究報告書』 日本地域福祉研究所(単著) |

| 2006/12 | 「活力ある市民パワーと共に新たな「協働」へ」 『ノーマライゼーション』 第26巻第12号 日本障害者リハビリテーション協会(共著) |

| 2006/11 | 「福祉教育が当事者性を視座にする意味」 『日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要』 第11巻 日本福祉教育・ボランティア学習学会(単著) |

| 2006/04 | 「福祉教育実践の質を高めていくために」 『兵庫教育』 第58巻第2号(単著) |

| 2005/03 | 「福祉教育実践のクオリティを高めていくために」 『月刊福祉』 第88巻第3号 全社協(単著) |

| 2004/11 | 「福祉教育実践における学習者の生活世界の再構」 『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報』 第9巻 日本福祉教育・ボランティア学習学会(共著) |

| 2004/07 | 「地域福祉計画と地域住民の主体性に関する一考察-岡村理論を手がかりにして」 『都市問題』 第95巻第7号 東京市政調査会(単著) |

| 2003/11 | 「福祉科教育法の確立をめざして」 『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報』 第8巻 日本福祉教育・ボランティア学習学会(単著) |

| 2003/09 | 「地域福祉計画の策定プロセスと住民参加の方法」 『地域政策研究』 第24号 地方自治研究機構(単著) |

| 2003/07 | 「福祉教育を地域を広げよう」 『社会福祉セミナー』 第16巻第51号 日本放送出版協会(共著) |

| 2003/05 | 「リスクマネジメントと地域福祉システムの構築」 『都市問題』 第94巻第5号 東京市政調査(単著) |

| 2003/02 | 「行政計画策定への市民の参画の始動」 『地域政策』 №8 三重県政策開発研修センター(単著) |

| 2003/01 | 「地域における学びの意義と方法」 『社会科教育研究年報』 日本社会科教育学会(単著) |

| 2002/11 | 「福祉教育における学習者の内面的変化に関する検討」 『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報』 第7巻 日本福祉教育・ボランティア学習学会(共著) |

| 2002/03 | 「住民が創造する地域福祉システム-茅野市地域福祉計画の策定から学ぶ-」 『地域福祉研究』 No.30 日本生命済生会(単著) |

| 2002/01 | 「施設における福祉教育推進の視点―社会福祉施設が福祉教育を大切にする意味―」 『介護福祉』 社会福祉振興・試験センター(単著) |

| 2001/08 | 『発達25 21世紀の社会福祉』 社会福祉法の成立と21世紀の社会福祉』 ミネルヴァ書房(共著) |

| 2001/07 | 「地域を基盤とした福祉教育システムへの転換」 『社会福祉研究』第81号 鉄道弘済会 (単著) |

| 2001/06 | 「福祉を学ぶ授業をつくる」 『月刊福祉』 第84号8号 全社協(共著) |

| 2001/02 | 「計画策定への住民参加をどうすすめるか」 『月刊・地方分権』 第22巻 ぎょうせい(単著) |

| 2000/09 | 「地域福祉計画の策定とソーシャルワークの視点」 『東京国際大学論叢 人間社会学部』第6号(通巻57号)東京国際大学(単著) |

| 2000/03 | 「日本社会福祉士会における生涯研修体系と展開」 『日本社会福祉士会研究紀要』第6号 日本社会福祉士会(共著) |

| 1996/07 | 「地域福祉の時代における福祉教育の展開-社会福祉施設からのアプローチ-」 日本精神薄弱者愛護協会『AIGO』 43(6) 日本精神薄弱者愛護協会(単著) |

| 1996/05 | 『福祉教育』研究の動向と課題 『日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要 』創刊 日本福祉教育・ボランティア学習学会(単著) |

| 1995/03 | 「福祉専門職としての社会福祉士の実態に関する考察」『社会福祉士』 2 日本社会福祉士会(単著) |

| 1994/03 | 「福祉教育における障害理解プログラムの一考察」『 日本の地域福祉 』第7巻 日本地域福祉学会(単著) |

Ⅲ その他

| 2022/05 | 『自立相談支援事業従事者要請研修テキスト』中央法規出版(共著) |

| 2022/03 | 「ウィズコロナ時代の地域福祉実践」『 社会保障・福祉政策の動向』全社協 (単著) |

| 2021/08 | 「市民が主体-学びと実践の循環 」大学図書出版 (共著) |

| 2021/06 | 「高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況」『介護支援専門員基本テキスト』 長寿社会開発センター (共著) |

| 2021/03 | 「地域共生社会政策と地域福祉研究」『 日本の地域福祉』日本地域福祉学会 第34巻 (単著) |

| 2021/02 | 『社会福祉士養成講座 精神保健福祉士養成講座 6 地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版 (共著) |

| 2021/02 | 『社会福祉学習双書 地域福祉と包括的支援体制』 全社協 (共著) |

| 2020/06 | 「これからの時代におけるボランティア」『 月刊福祉 』103(6) 全社協(座談会収録) |

| 2020/01 | 「成年後見を通した地域共生社会」『 日本青年貢献法学会 成年後見ニュース』№34 巻頭言 日本青年貢献法学会(単著) |

| 2019/12 | 「協同による社会資源開発のアプローチ 」日本地域福祉学会 (共著) |

| 2019/12 | 「地域共生社会にむけた0歳から100歳の包括ケアシステムの構築にむけて 」『コミュニティソーシャルワーク 』日本地域福祉研究所 (共著) |

| 2019/11 | 「社会福祉士・精神保健福祉士養成課程の見直しとこれからのソーシャルワーカーに求められるものとは 」『月刊福祉』 全社協 102(11)(共著) |

| 2019/11 | 「地域共生社会の実現にむけた包括的支援体制と多様な参加・協働の推進に関する検討会・中間とりまとめの概要と地域包括・在宅センターに期待すること 」『ネットワーク』 (152) 全社協 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会(単著) |

| 2019/10 | 「10代の君への手紙 『彼に教えてもらったこと』」 『道徳教育』59(11) 明治図書 (単著) |

| 2019/10 | 「サービスラーニングと地域共生社会をめぐって」 『地域共生社会に向けた福祉教育の展開~サービスラーニングの手法で地域をつくる~』全社協(共著) |

| 2019/10 | <書評>清成 忠男 監修、市川 一宏 編集代表『人生100年時代の地域ケアシステム』『 月刊福祉』102(10) 全社協(単著) |

| 2019/08 | 「2000年以降の福祉教育実践の展開-全社協の取り組みから紐日本福祉教育・ボランティア学習学会解く-」『ふくしと教育』通巻27号 大学図書出版(単著) |

| 2019/07 | 「共生を問う-福祉教育・ボランティア学習は「共に生きる力」をどう育むか-」『 日本福祉教育・ボランティア学習学会 研究紀要 』第32巻 日本福祉教育・ボランティア学習学会(共著) |

| 2019/06 | 「講演録 地域共生社会の実現に向けて」『 ヒューマンライツ 』No.375 一般社団法人部落解放・人権研究所(単著) |

| 2019/05 | 「<インタビュー>プロデュース力で一人ひとりを主役にする舞台をつくる 」『月刊福祉』 102(5) 全社協(単著) |

| 2019/03 | 『厚生労働省平成30年度生活困窮者就労準備支援事業費補助金社会福祉事業 地域での計画的な包括支援体制づくりに関する調査研究事業『地域共生社会の実現に向けた地域福祉計画の策定・改訂ガイドブック』全社協 (共著) |

| 2018/06 | 「地域福祉ガバナンスをつくる 第2回 新しい地域福祉計画の策定と協働」『 月刊福祉 』全社協 (単著) |

| 2018/05 | 「地域福祉ガバナンスをつくる 第1回 地域福祉ガバナンスへの視座 」『月刊福祉』 101(5) 全社協 101(5)(単著) |

| 2018/04 | 「<インタビュー>・地域共生社会の実現に向けて」『 週刊保健衛生ニュース』 第1955号 社会保険実務研究所 (単著) |

| 2017/11 | 『地域福祉のイノベーション : コミュニティの持続可能性の危機に挑む :日本地域福祉学会第30回大会記念出版 』 中央法規出版 (共著) |

| 2017/10 | 「<放送講座>福祉教育とボランティア 」『NHKテキスト 社会福祉セミナー』 30(99) NHK出版 (単著) |

| 2017/09 | 「<座談会>地域共生社会をめざして-福祉21ビーナスプラン(茅野市地域福祉計画)の挑戦-」『 月刊福祉』 100(9) 全社協 (共著) |

| 2017/06 | 「地域福祉の基礎づくりの考え方」『 聖カタリナ大学公開講座「風早の塾」幸福の地域コミュニティ~ソーシャルワークにおける”人-地域-自然”との関係のあり方を問う』カタリナ学園(単著) |

| 2017/06 | 「<インタビュー>自分を守る武器だった水泳で「障害」の意味を世に問いかけたい」『 月刊福祉』 100(6) 全社協 (単著) |

| 2017/02 | 「特集 七・二六(相模原殺傷)事件を考える> 『事件が問いかける意味とは』」『 ふくしと教育』 (22) 大学図書出版(単著) |

| 2015/03 | 「上野谷加代子、松端克文、斉藤弥生編著『対話と学びあい』の地域福祉のすすめ」 『地域福祉研究』 43 日本生命済生会(単著) |

| 2014/07 | 『生活困窮者自立支援法 自立相談支援事業従事者養成研修テキスト』中央法規出版 (共著) |

| 2011/03 | 「<書評>岩田正美監修、野口定久・平野隆之編『リーディングス日本の社会福祉 第6巻 地域福祉」 『日本の地域福祉』日本地域福祉学会 第24巻 (単著) |

| 2010/11 | 特別寄稿>JRC活動と片葩小学校の取り組みから学ぶ」知多郡東浦町立片葩小学校 (共著) |

| 2009/04 | 『新 社会福祉援助の共通基盤 第2版』 中央法規出版(共著) |

| 2009/03 | 『社会福祉学習双書 第8巻 地域福祉論 地域福祉の理論と方法』 全社協(共著) |

| 2009/03 | 『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法-地域福祉論』中央法規出版 (共著) |

| 2009/01 | 『精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 第5巻 地域福祉論 地域福祉の理論と方法』 へるす出版(共著) |

| 2006/05 | 「クローズアップ社協活動(神川町、伊賀市、土佐町、横浜市中区) 」『月刊福祉』 第89巻第5号、第8号、第11号、第90巻第2号 全社協(単著) |

| 2006/03 | 「学校と地域でつくる新しいかたちの学びの育み 」『なごや福祉教育セミナー報告書』名古屋市社協 (単著) |

| 2006/03 | 「地域ぐるみですすめる福祉教育の視点と方法 」『福祉教育の歩み』 島根県社協 (単著) |

| 2006/03 | 「長崎県における『ふれあい学『『』の意義と展開 」『ふれあい学習推進地区報告書』 長崎県社協(単著) |

| 2004/10 | 「社会福祉専門職と養成教育」『社会保障・社会福祉大辞典』労働旬報社 (単著) |

| 2004/09 | 「市町村による次世代育成支援-長野県茅野市の取り組み- 」『こども未来』 第397号 こども未来財団(共著) |

| 2004/08 | 「論壇 『地域での福祉教育の推進にむけて』」『 福祉新聞』 第2211号 福祉新聞社 (単著) |

| 2004/04 | 『プロセスを大切にした学びの展開』全社協 (共著) |

| 2004/03 | 『広域における子どものボランティア体験活動の試み ―ヤングボランティアキャラバン事業の評価― 平成15年度独立行政法人福祉医療機構助成事業 』全社協 (単著) |

| 2004/03 | 『福祉施設における児童・生徒の福祉学習プログラムの開発と大学生の福祉学習サポーター・モデル事業 報告書平成15年度独立行政法人福祉医療機構助成事業 』全社協(単著) |

| 2003/12 | 「地域福祉計画」『社会福祉士のための基礎知識』「地域福祉計画」 中央法規:日本社会福祉士養成校協会(共著) |

| 2003/12 | 『講演録:地域福祉をすすめるために』 日本生協連:コープくらしの助け合いの会全国ネットワーク (単著) |

| 2003/06 | 『日本社会福祉士会十年史』 日本社会福祉士会(単著) |

| 2003/03 | 『社会福祉士実習受入組織における実習指導者の質の向上と経済的・地域的貢献に関する研究 平成14年度厚生労働科学研究費政策科学推進研究事業報告書 』 日本社会福祉士会(共著) |

| 2003/03 | 『住民参加による地域福祉計画策定実践手法に関する研修プログラム研究開発事業報告 平成14年度社会福祉・医療事業団助成事業』 全社協(共著) |

| 2002/04 | 「住民参加と小地域活動」「地域福祉とまちづくり」「福祉教育と社会福祉」 『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房 (単著) |

| 2002/04 | 「ボランティア学習」『ボランティア・NPO』中央法規出版 (共著) |

| 2002/04 | 『大学と施設をつなぐ介護等体験プログラム』東京都社協 (共著) |

| 2001/04 | 「他者理解・疑似体験」『新・社会福祉援助技術演習』中央法規出版(共著) |

| 2001/04 | 「福祉教育」『新社会福祉双書・地域福祉論』全社協(共著) |

| 2001/03 | 『これからの福祉教育実践と福祉学習サポーターの研修のあり方」福祉学習サポーター等養成開発委員会報告書 』全社協 (共著) |

| 1999/09 | 「福祉計画」「地域福祉」「ボランティア活動」「互助」 『生活学辞典』日本生活学会編TBSブリタニカ (単著) |

大橋謙策の「地域福祉とコミュニティソーシャルワーク」実践と研究

―<実践的研究><バッテリー型研究>のこれまでとこれから―

はしがき

〇本稿は、大橋謙策先生の「地域福祉」とその<実践的研究><バッテリー型研究>の内容や方法、理論や実践、理念や哲学、そして社会システムやコミュニティソーシャルワークなどについて知るためのひとつの第一次資料として編むことを企図したものである。それは、大橋先生の個人的な地域福祉研究史にとどまらず、日本の地域福祉研究の “ これまで ” と “ いま ” を理解し、“ これから ” を展望することに繋がる。大橋先生が50年余に亘り取り組んでこられた地域福祉に関する実践や研究の「集大成の書」である『地域福祉とは何か』(中央法規出版、2022年4月)については、是非とも原典にあたっていただきたい。そこから、先生からの学生・院生や若手の研究者、現場の実践者などに対するメッセージやエールを読み取っていただきたいと念じている。

〇なお、大橋先生がいう<実践的研究>に関して、先生の初期の「実践的研究書」である『地域福祉の展開と福祉教育』(全社協、1986年9月。⇒本文)の次の一節を思い起こしておきたい。「筆者の問題関心は、教育と福祉における “ 問題としての事実 ” に学びつつ、問題、課題をどう実践的に解決するのかという点にある。(中略)社会福祉協議会職員や教師をはじめとして地域福祉、福祉教育推進に日夜尽力されている人びとに、少しでも役に立つ研究をどうすすめられるかという点に筆者の視座がある」(ⅳページ)。<バッテリー型研究>に関しては下記の、『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク―』の「まえがき」の一節(ⅱページ)を参照されたい。

〇さらにいえば、原田正樹先生が「本書の内容(構想)は、大橋先生の『地域福祉の展開と福祉教育』の今日的な続編でありたいと考え」て上梓された『地域福祉の基盤づくり―推進主体の形成―』(中央法規出版、2014年10月。⇒本文)も併せて読んでいただきたい。原田先生はいう。「地域から学ぶとは、地域の一人ひとりを大切にするということであり、そこから学んだことを地域へ還元し、社会化させていくという大橋先生の姿勢を継承したい」(231ページ)。

〇この3冊は、大橋先生と原田先生の師弟が追究した(する)「地域福祉と福祉教育」の実践と研究の金字塔であり、必読の書である。

(市民福祉教育研究所/文責:阪野 貢)

Ⅰ 地域福祉とは何か

―大橋謙策『地域福祉とは何か』(中央法規出版、2022年4月)―

出典:大橋謙策『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク―』中央法規出版、2022年4月、ⅰ~xiiiページ。

謝辞:転載許可を賜りました大橋謙策先生と中央法規出版に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所:阪野 貢

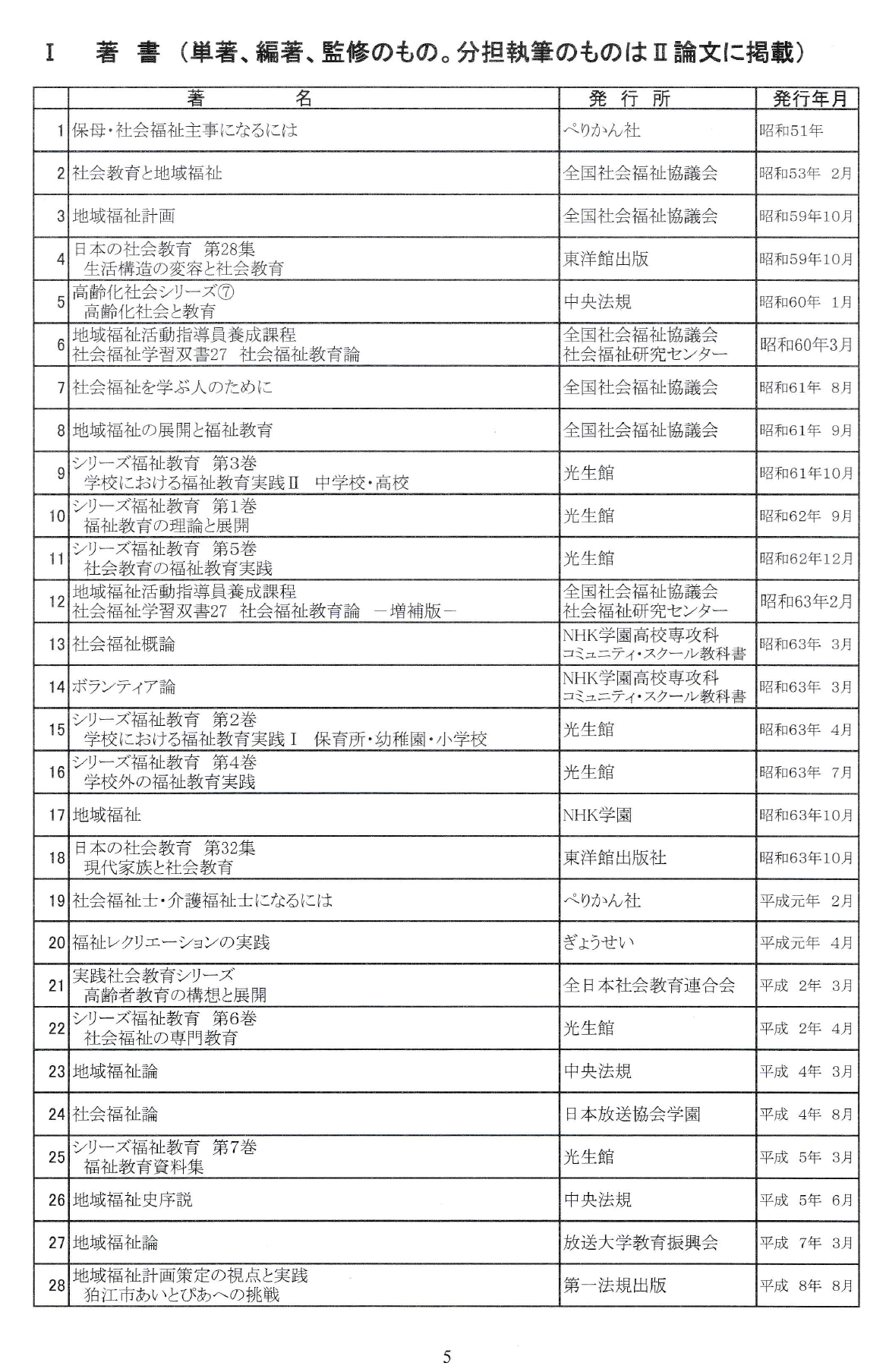

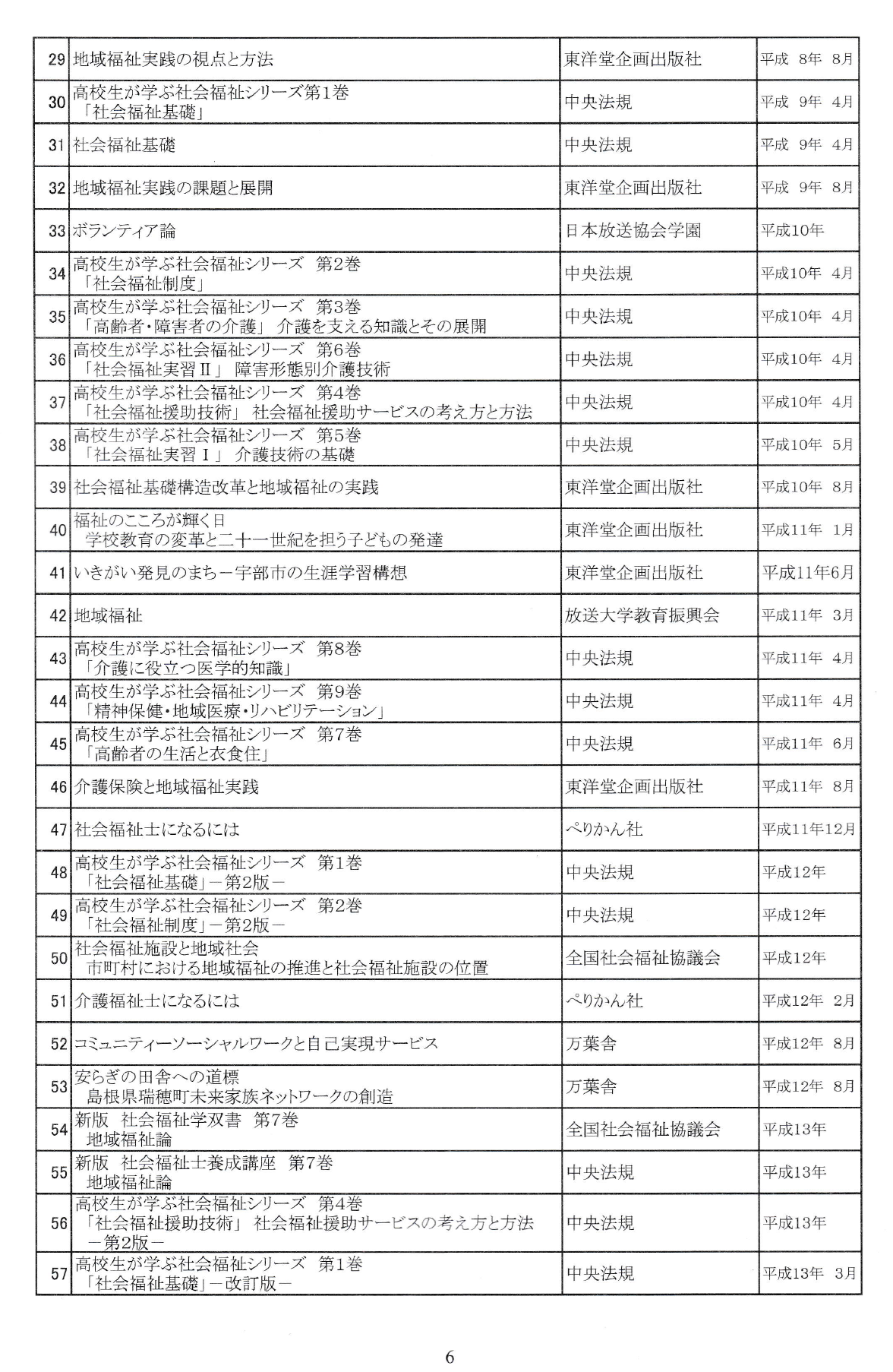

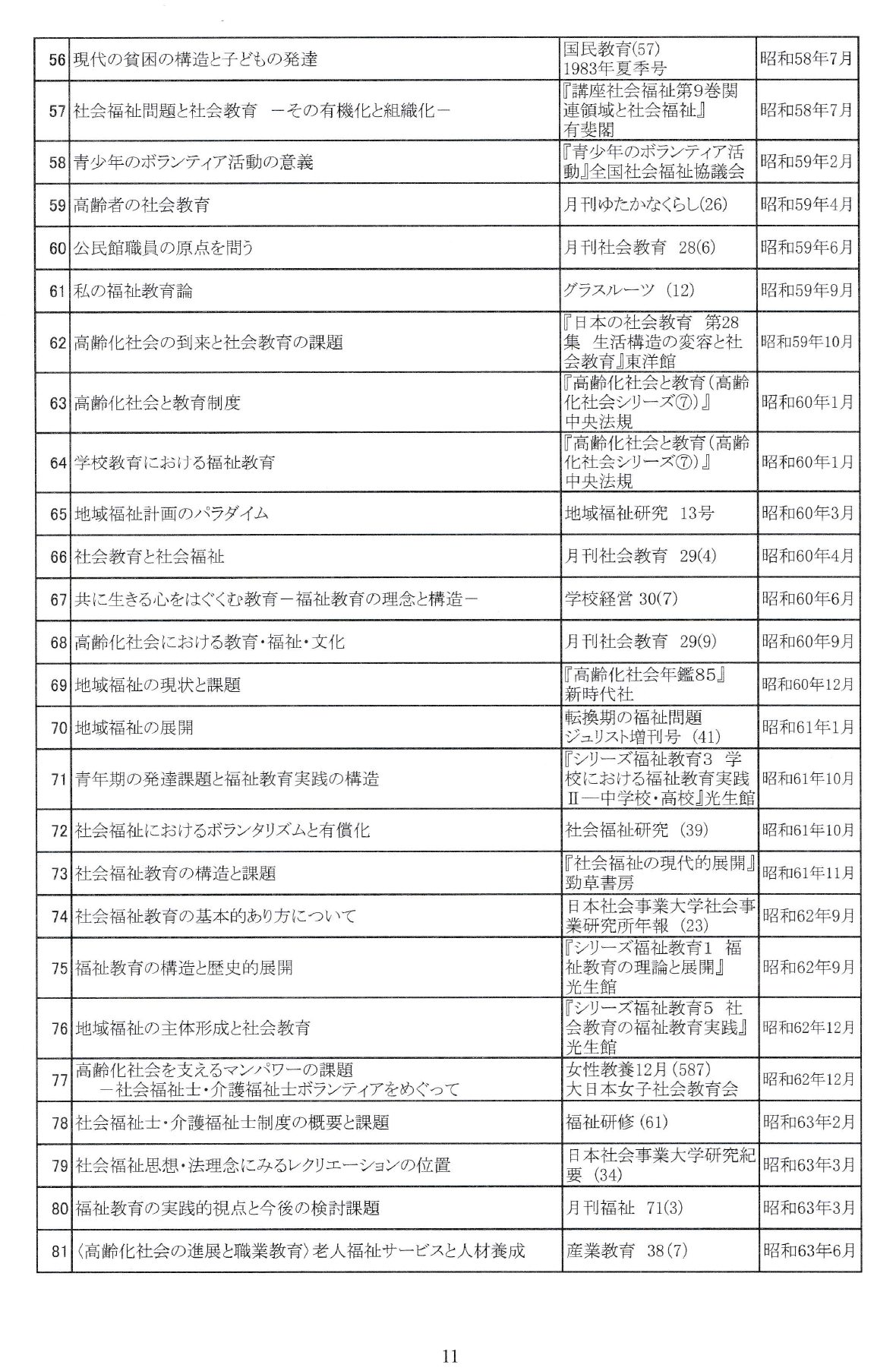

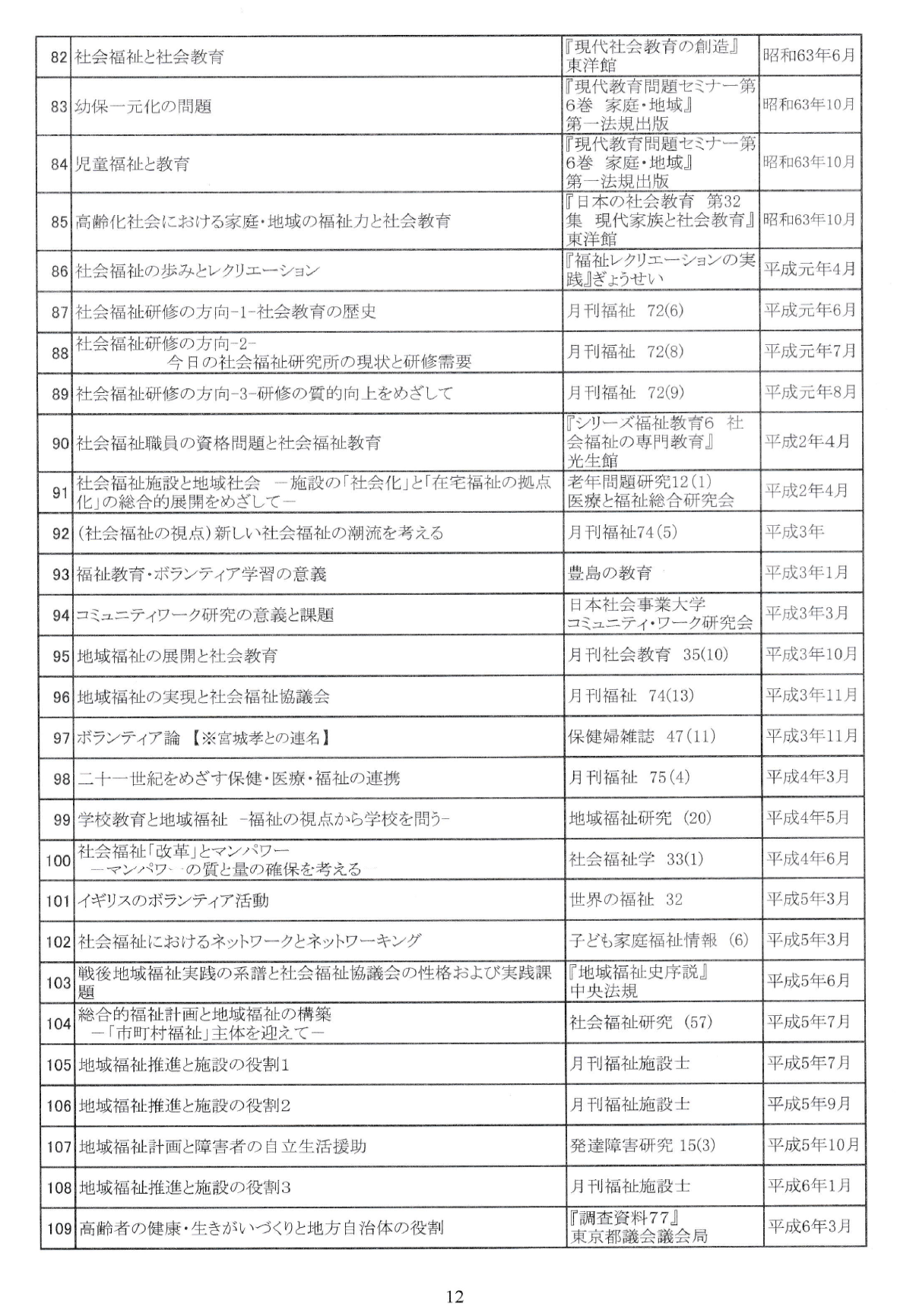

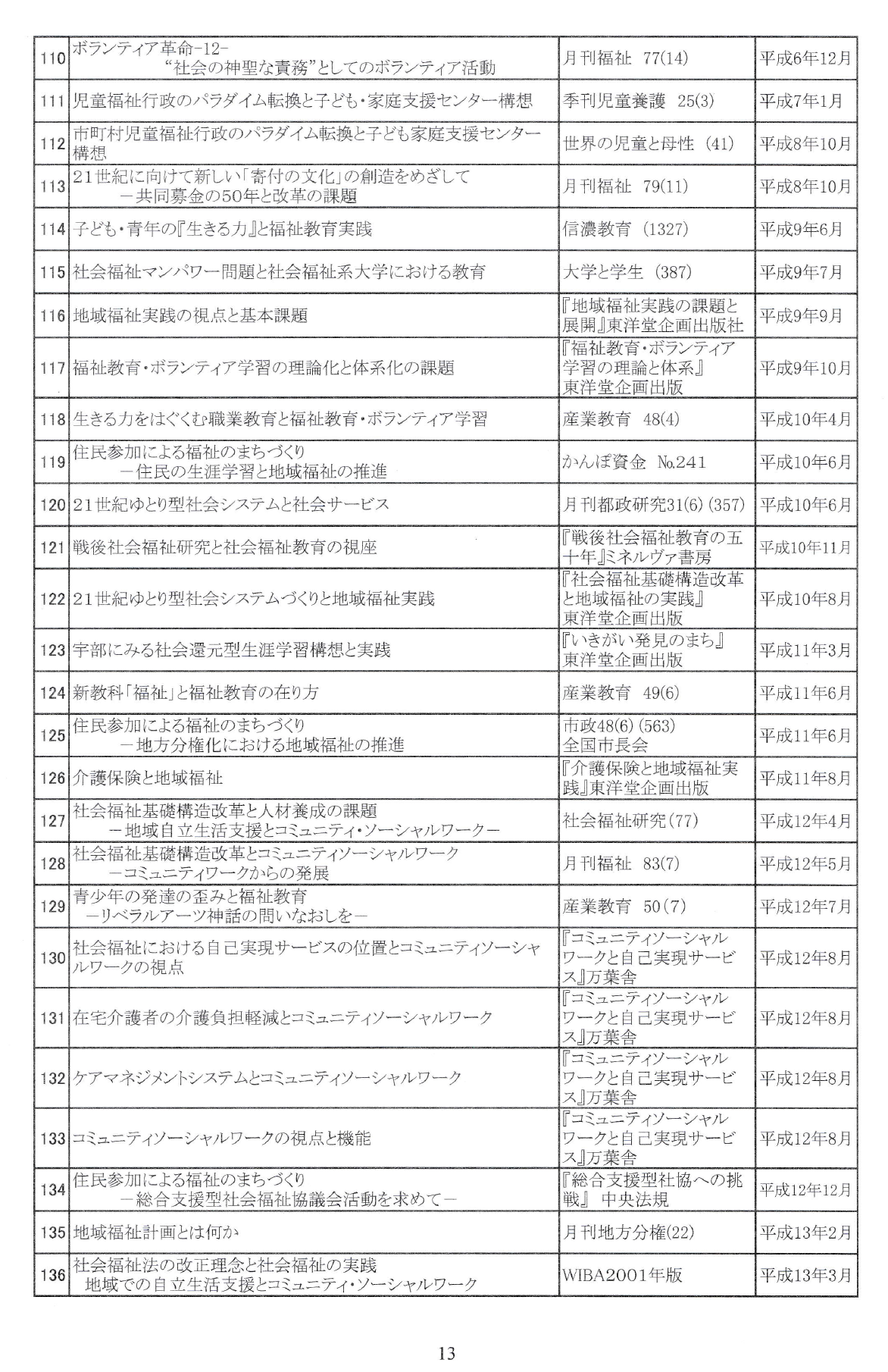

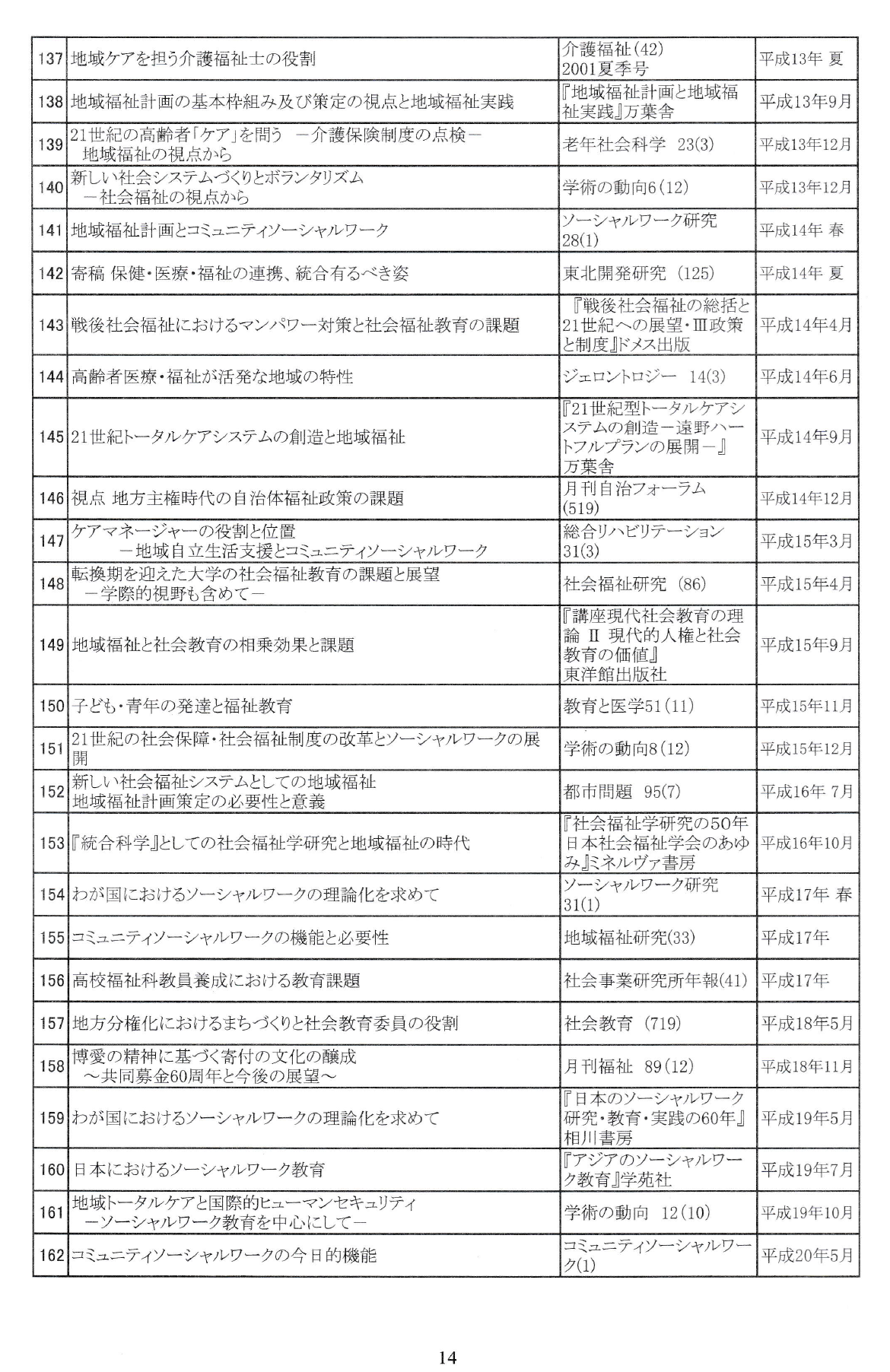

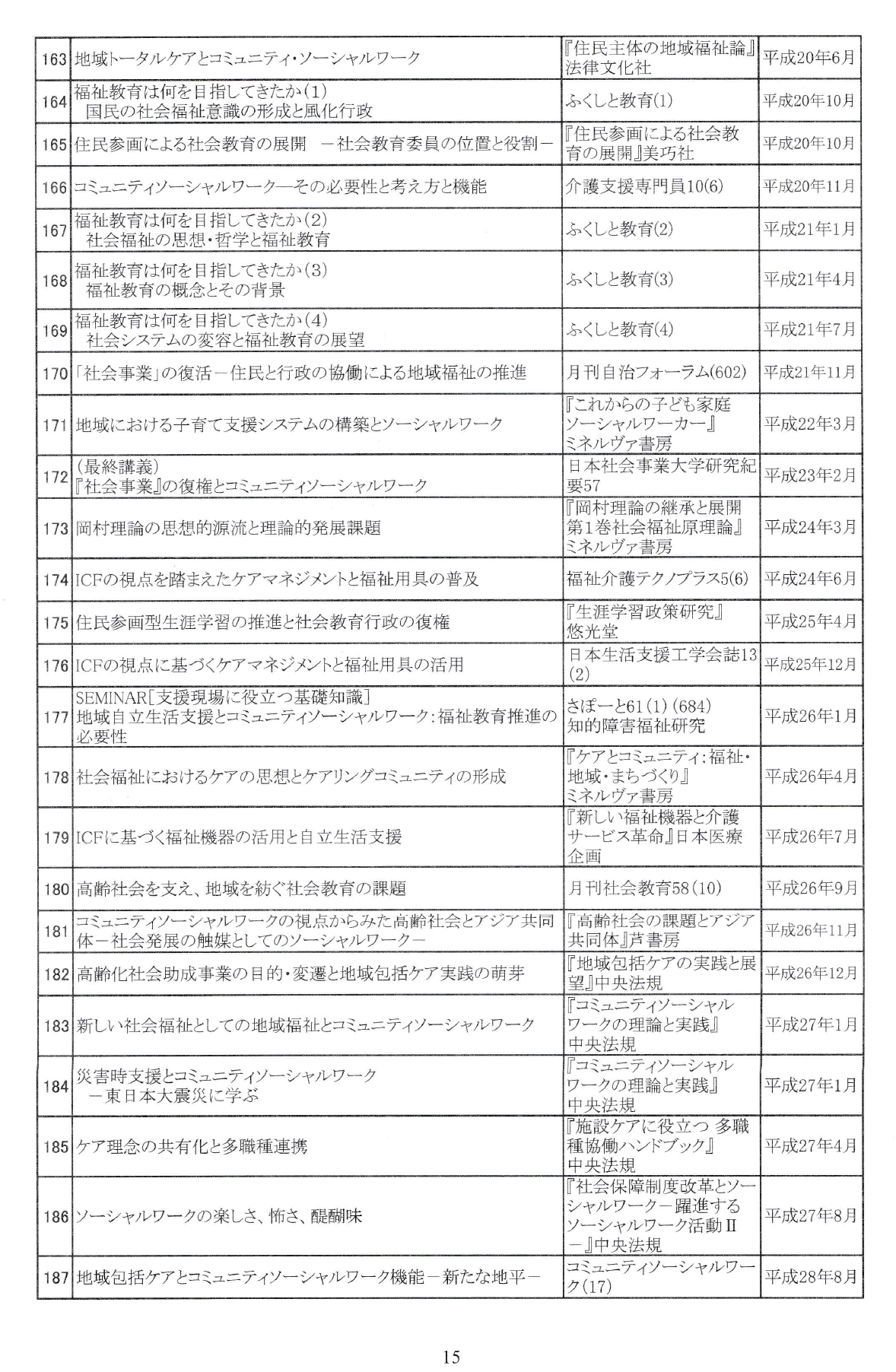

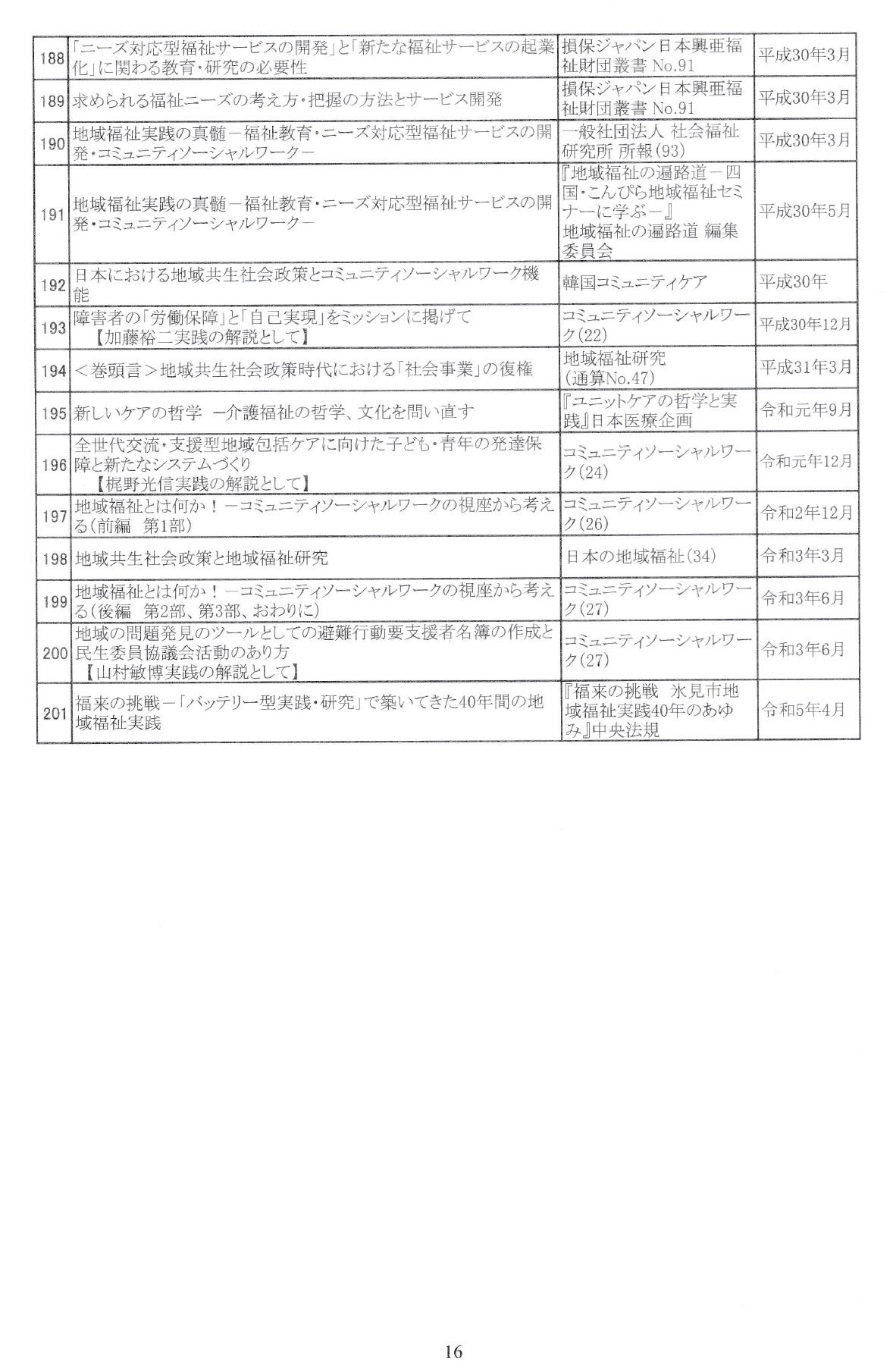

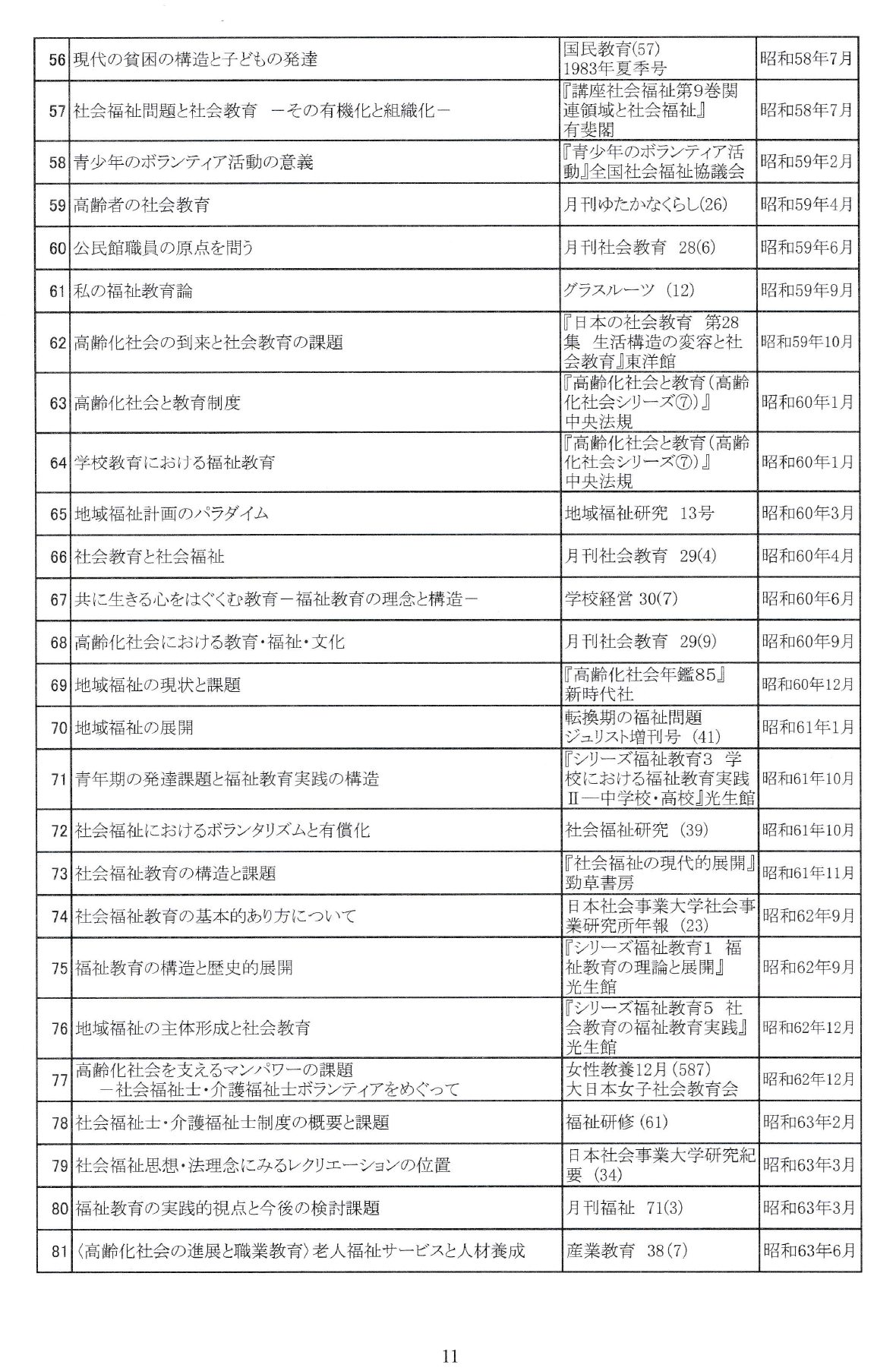

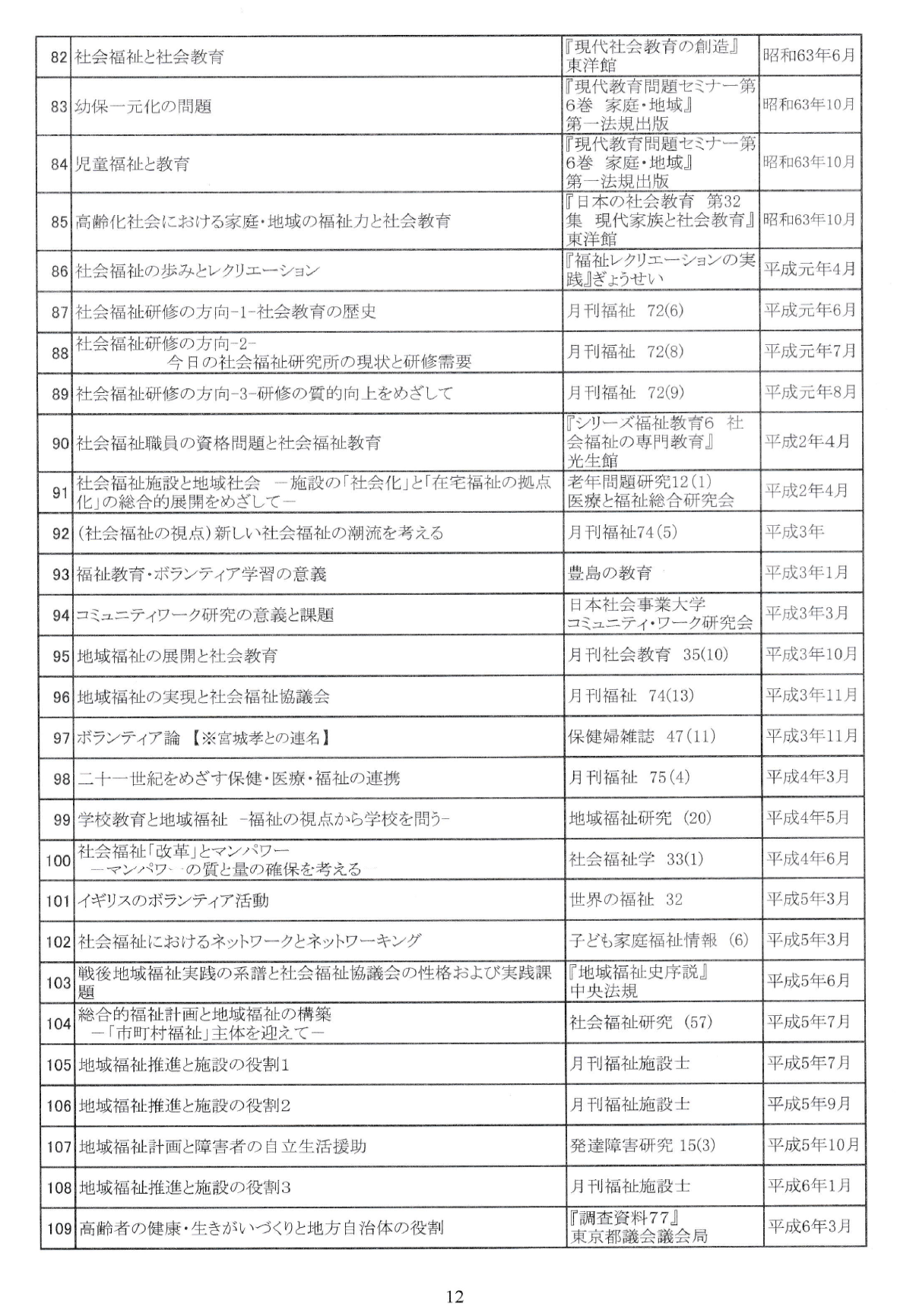

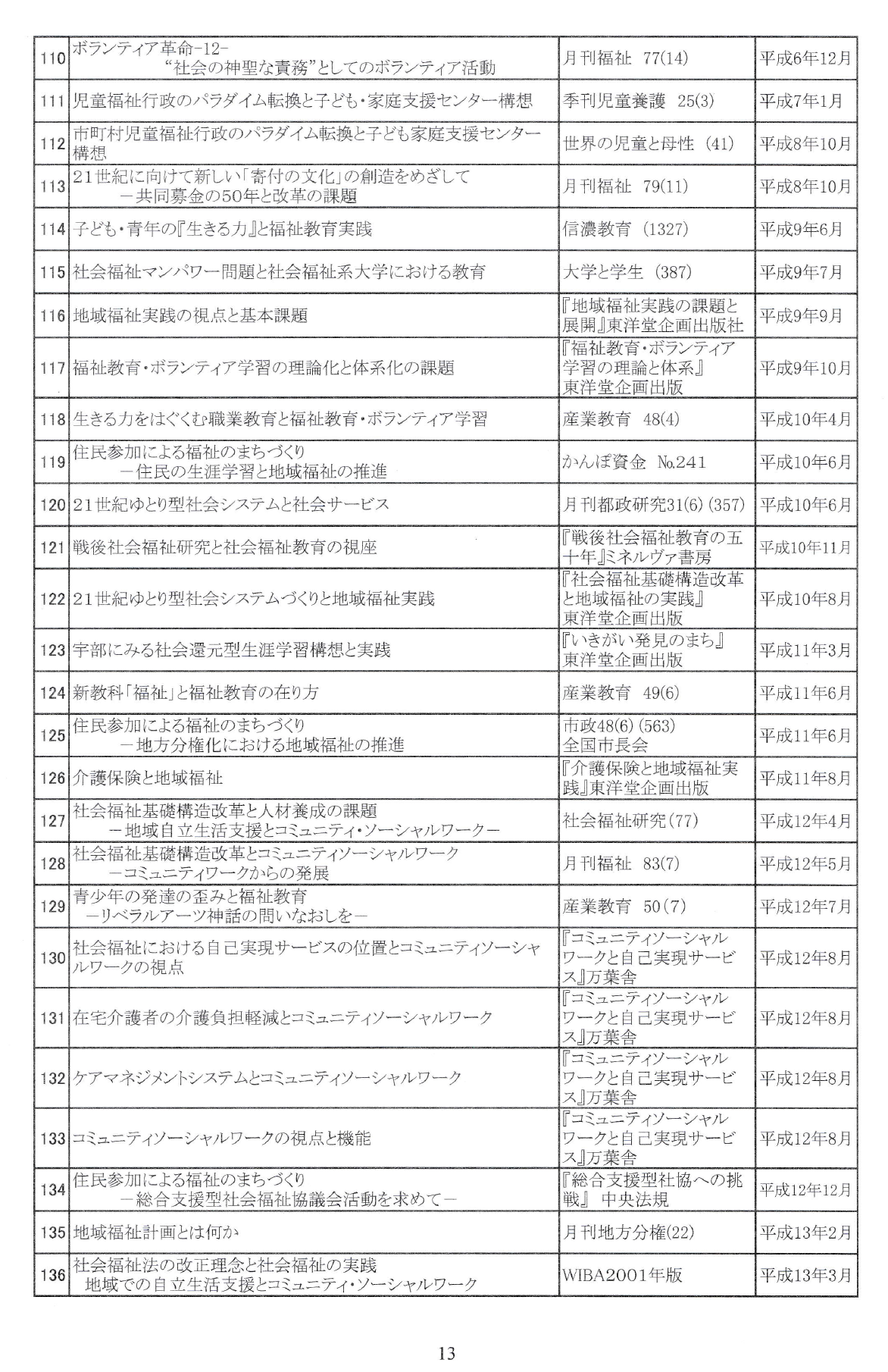

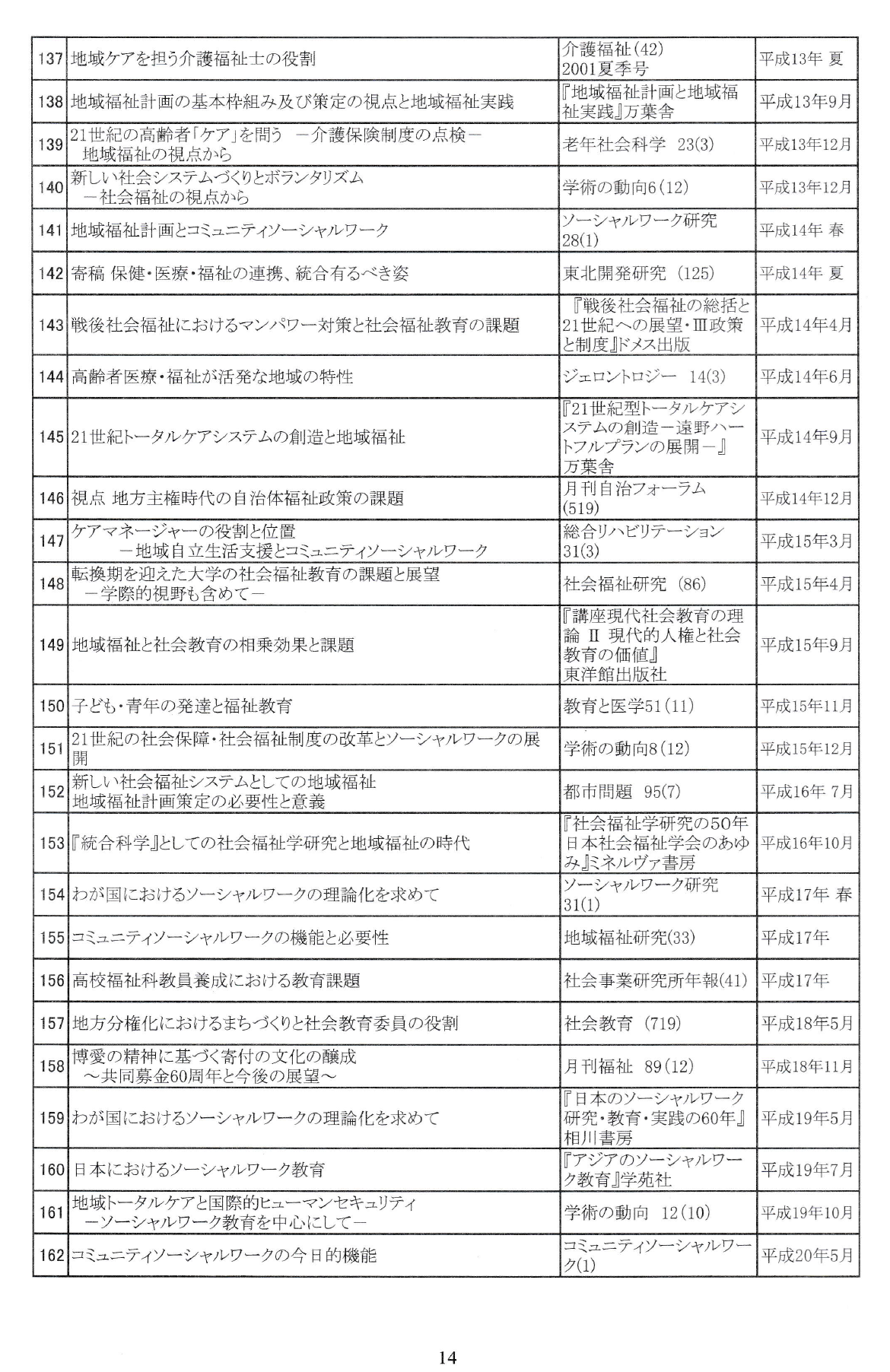

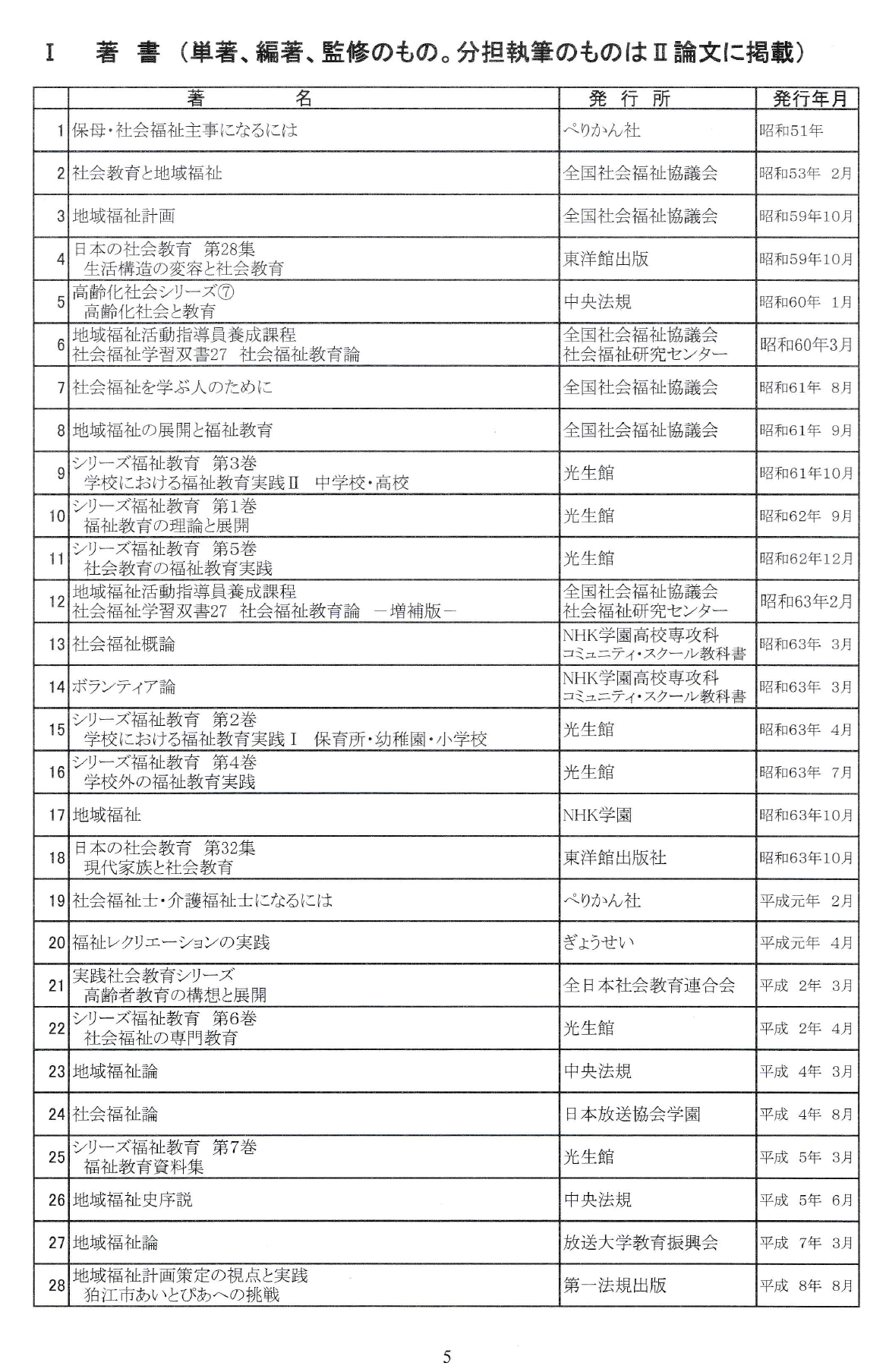

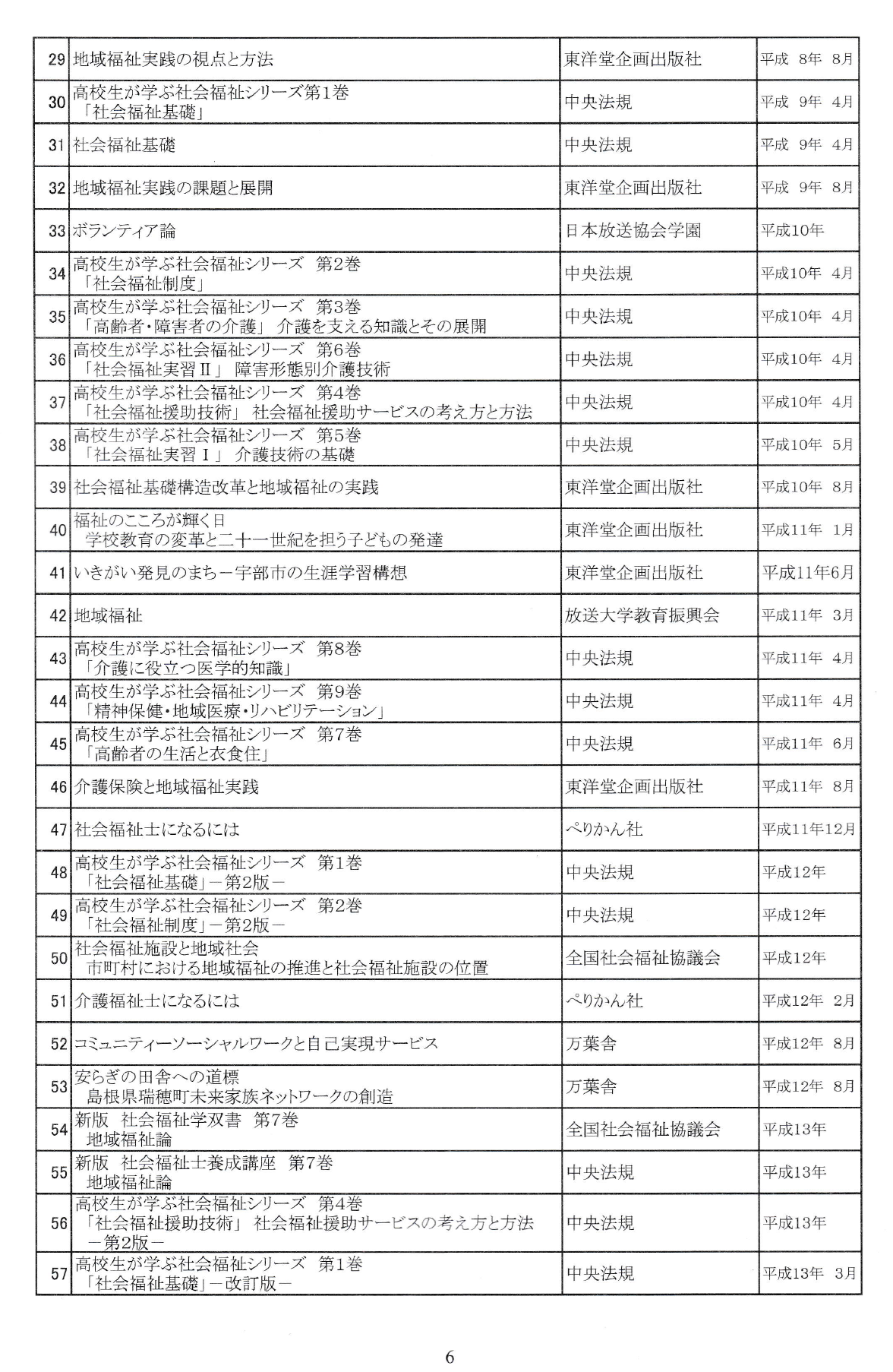

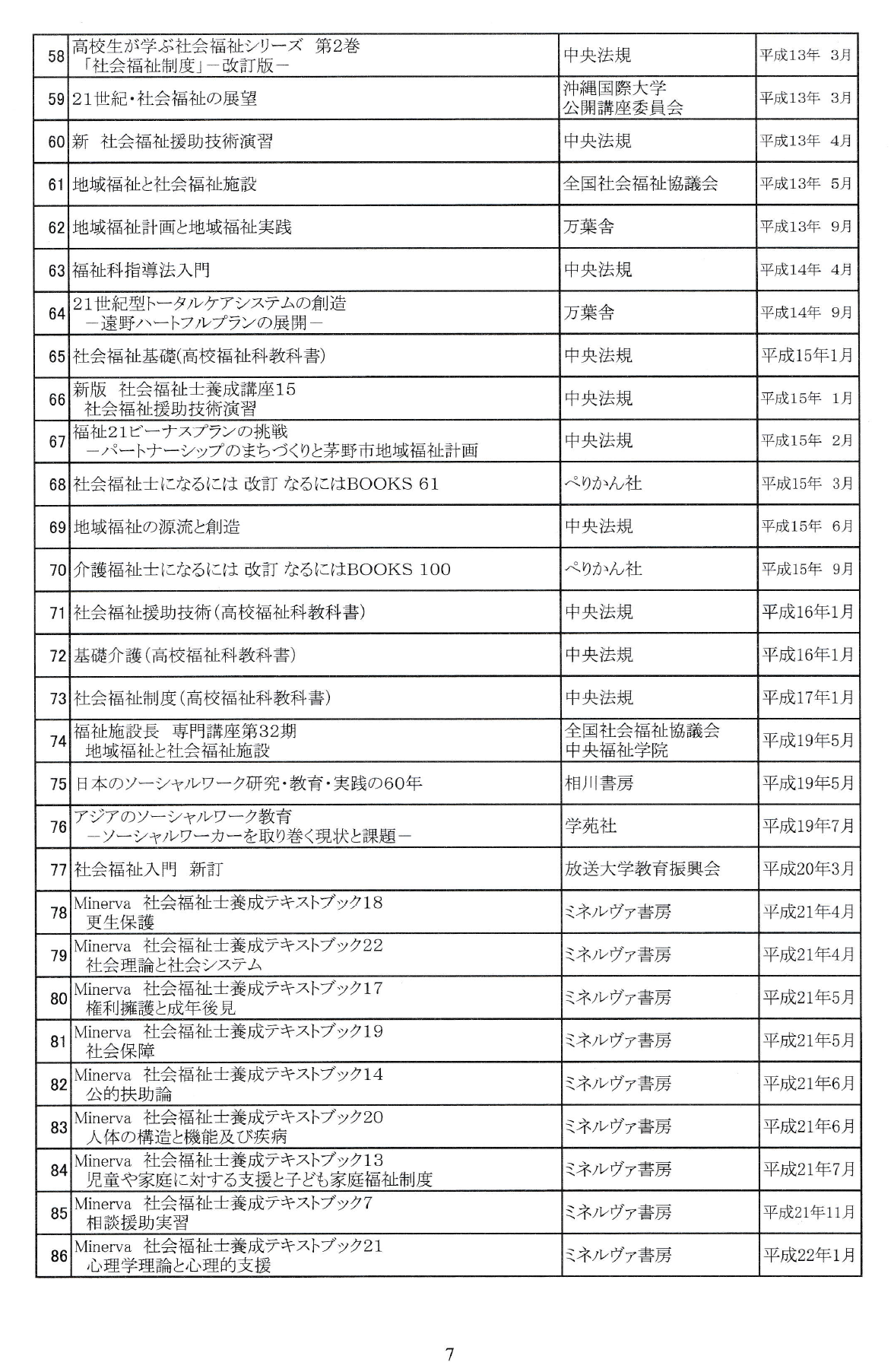

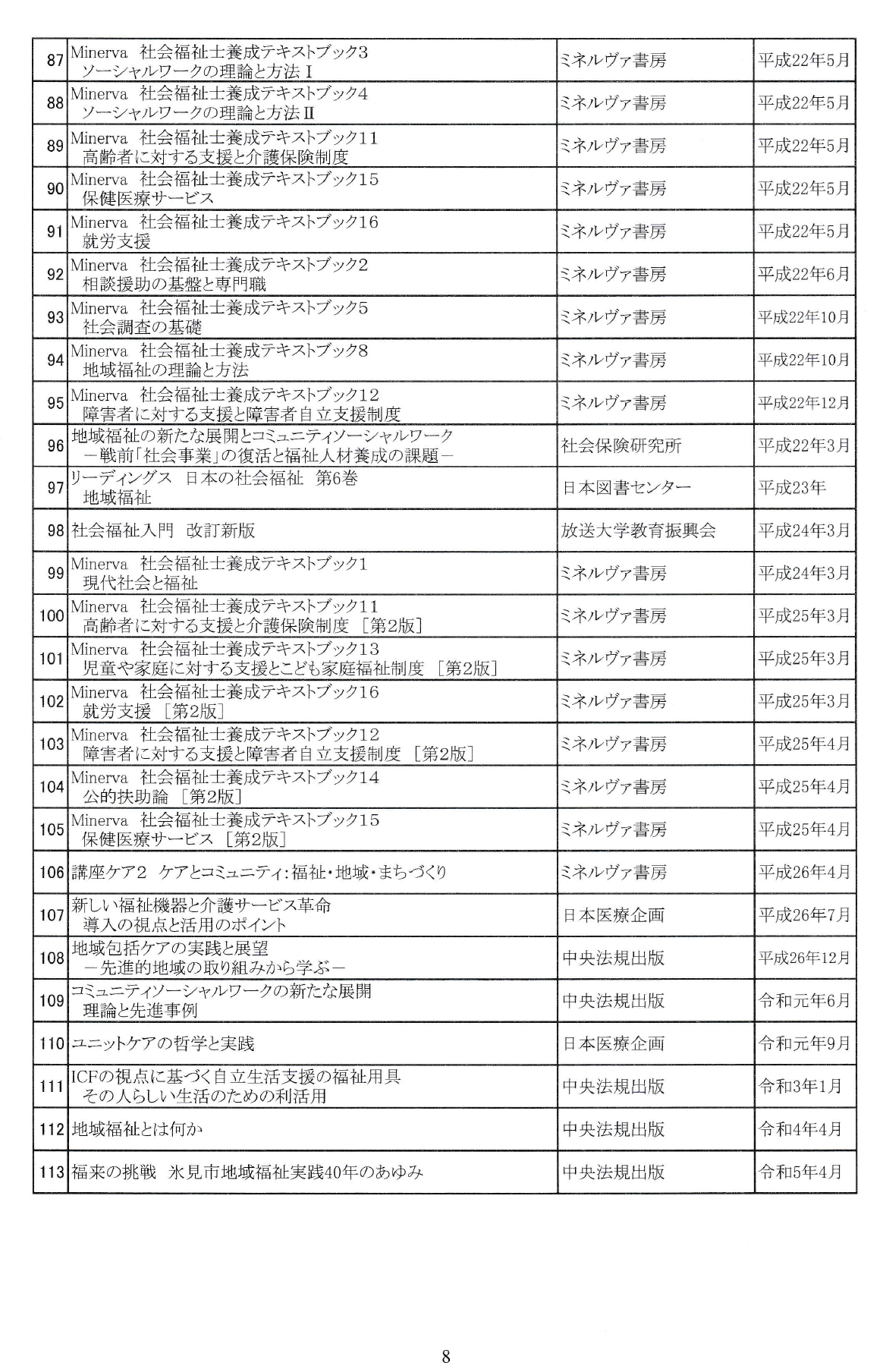

Ⅱ 研究業績

―『大橋謙策主要論文等』―

(大橋ゼミ50周年ホームカミングデー実行委員会、2023年10月)

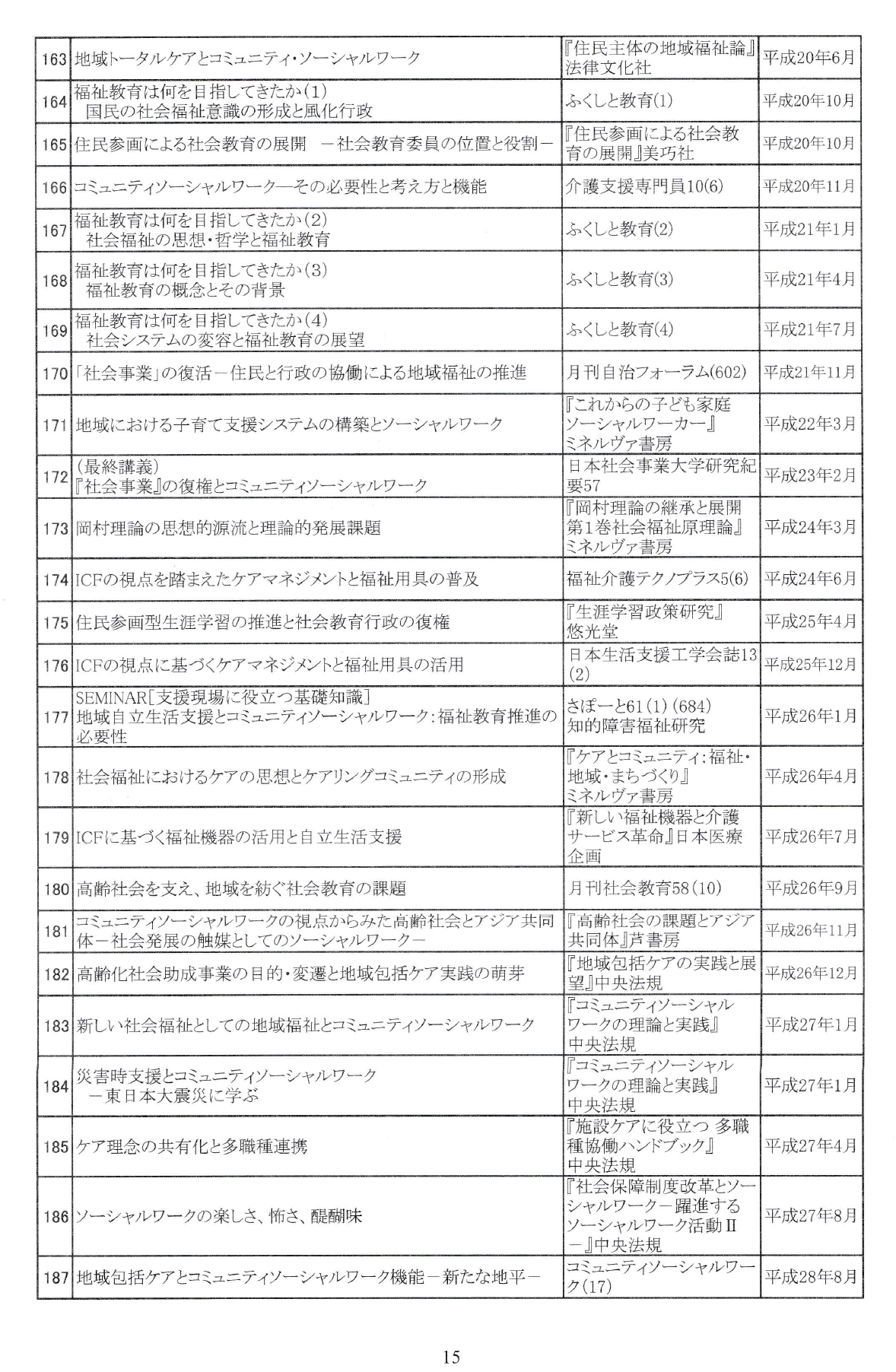

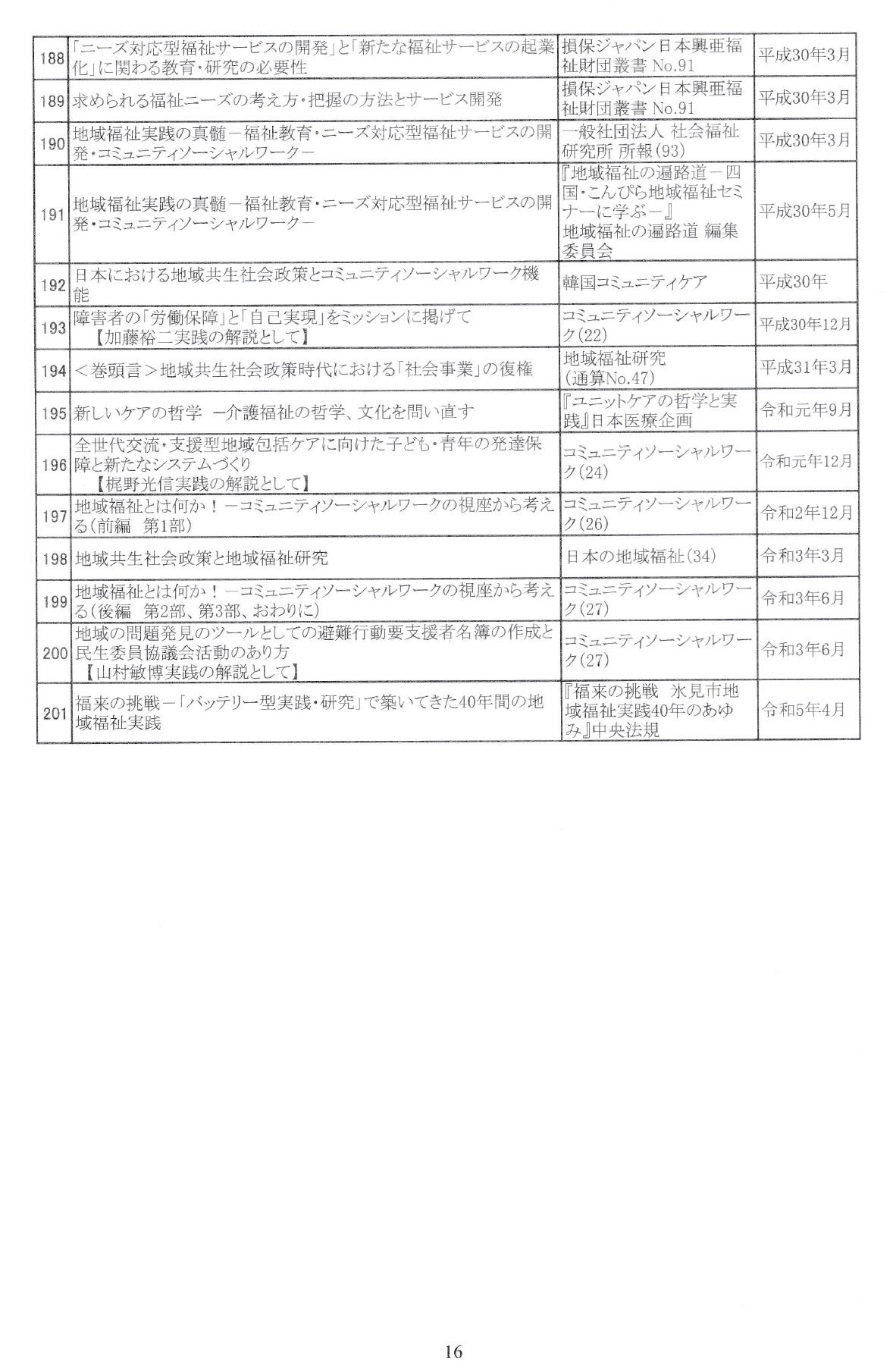

出典:大橋ゼミ50周年ホームカミングデー実行委員会編『大橋謙策主要論文等(2019年~2023年)』2023年10月、5~16ページ。

謝辞:転載許可を賜りました大橋謙策先生に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所:阪野 貢

補遺

原田正樹の「地域福祉と福祉教育」実践と研究

―地域福祉の主体形成に関わる地域福祉実践研究のこれまでとこれから―

はしがき

〇原田正樹先生の専攻は「地域福祉と福祉教育」である。先生は断言する。「福祉教育は地域福祉の下位概念ではない。福祉教育を豊かにしていくことが地域を変えていく力になり、同時に地域福祉を推進することで私たち一人ひとりの福祉意識が変わっていく。地域福祉を福祉教育によって支えあうことができる社会、ケアリングコミュニティをどう構築していくことができるかを問うことが『地域福祉の基盤づくり』である」(『地域福祉の基盤づくり』「はじめに」)。先生のこの「地域福祉と福祉教育」研究の視座に、筆者(阪野)は強く同意する。筆者は浅学菲才ながら、その点を「まちづくりと市民福祉教育」として追究してきたが、それに比して先生の実践と研究は広くて深い。碩学(せきがく)である。

〇その点を原田先生の師である大橋謙策先生は、『地域福祉の基盤づくり』を次のように評している。「本書は、岡村重夫先生や私が重視してきた地域福祉実践・研究において、その重要性を指摘しながら必ずしも十分な研究を行ってこれなかった地域福祉の主体形成について正面から実証的に取り組み、その実践を質的研究の視点から明らかにしようとした労作である」。また、大橋先生は原田先生の研究者としての実践・研究姿勢について、次のように評する。「私以上に住民、計画策定委員会委員、あるいは行政担当職遺の “ 伴走者 ” として寄り添い、支えると同時に、時には “ 参与観察者 ”として客観的に計画策定のプロセスを細かく、あまねくみてきた」(『地域福祉の基盤づくり』「推薦の辞」)。筆者はかつて、大橋先生を「『福祉でまちづくり』の『スーパースター』(田中輝美の言葉)的な『関係人口』」と評させていただいたことがあるが、原田先生も正に、「地域福祉と福祉教育」の「スーパースター」的な「関係人口」である。

〇筆者は、大橋先生から薫陶を受けた一人である。原田先生とはいろいろな時や場で共働させていただいた。感謝に堪えない。

〇原田先生の研究業績について、諸般の事情から、ここに「補遺」として掲載させていただくことにした。その一切の責任は筆者が負うものである。読者の皆さんには是非、大橋先生と原田先生の「福祉教育」実践と研究から多くを学んでいただきたい。その一念のみである。

〇大橋先生と原田先生の真摯であくなき探究は、 “ これまで ” と 同様に、“ これから ” も続く。

(市民福祉教育研究所/文責:阪野 貢)

Ⅰ 地域福祉と福祉教育(略)

―原田正樹『地域福祉の基盤づくり』(中央法規出版、2014年10月)

Ⅱ 研究業績(略)

※ 原田正樹/私の「地域福祉と福祉教育」実践と研究 ―地域福祉の主体形成に関わる地域福祉実践研究のこれまでとこれから―/2024年1月1日/本文

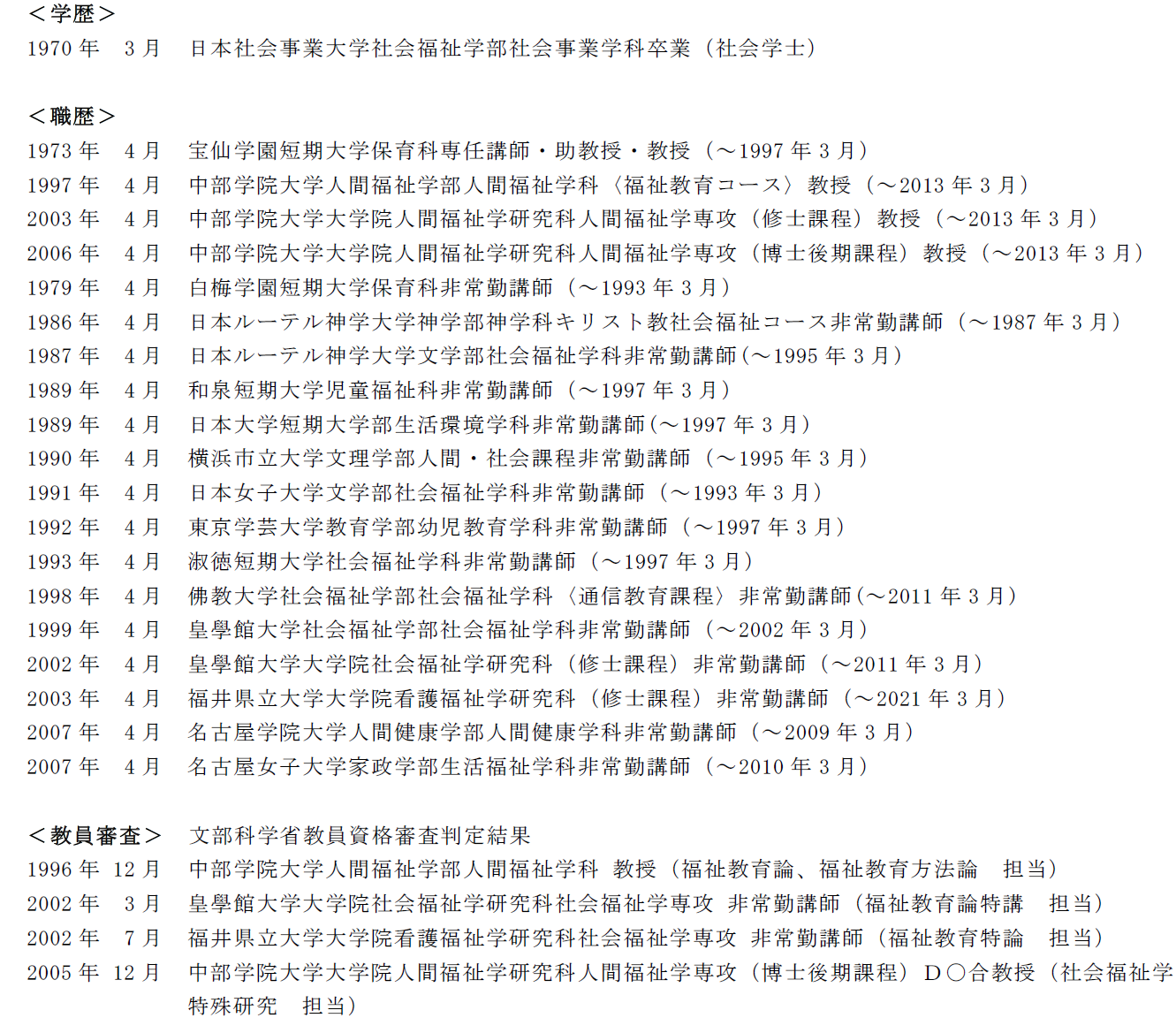

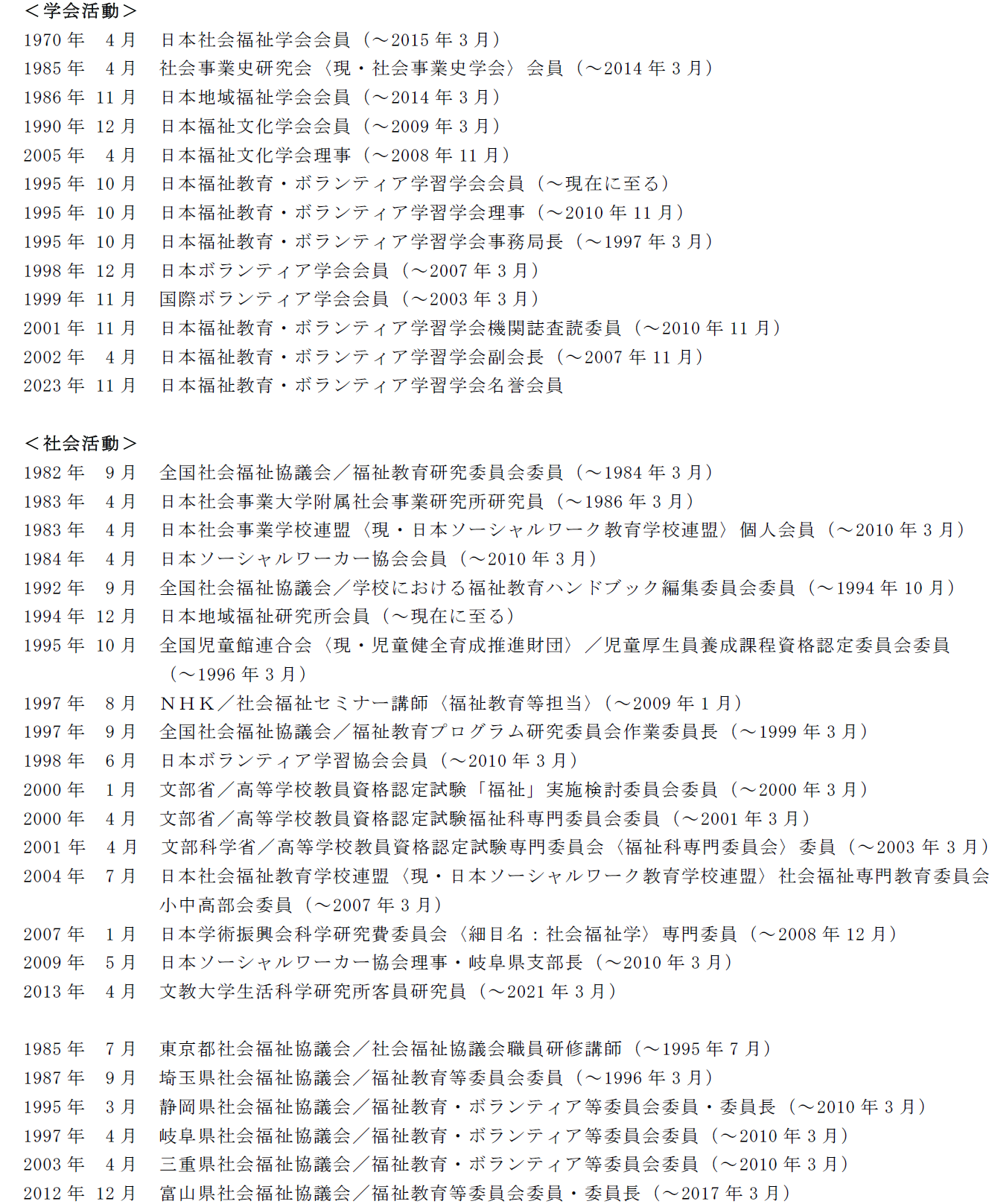

阪野 貢 (さかの みつぐ)

宝仙学園短期大学保育科 専任講師・助教授・教授(1973年4月~1997年3月)

中部学院大学人間福祉学部人間福祉学科 教授(1997年4月~2013年3月)

中部学院大学大学院人間福祉学研究科 教授(2003年4月~2013年3月)

NHK「社会福祉セミナー」講師(福祉教育等担当)(1997年8月~2009年1月)

皇學館大学大学院社会福祉学研究科 非常勤講師(2002年4月~2011年3月)

福井県立大学大学院看護福祉学研究科 非常勤講師(2003年4月~2021年3月)

文教大学生活科学研究所 客員研究員(2013年4月~2021年3月)

市民福祉教育研究所 主宰(2012年6月25日~2020年12月31日)

市民福祉教育研究所 顧問(2021年1月1日~)

日本福祉教育・ボランティア学習学会 名誉会員(2023年11月4日~)

※学歴・職歴と主な学会活動、社会活動及び「福祉教育」関連の著書・論文

附記

「『市民福祉教育』として構築し、推進することが求められている」(この人に聞く⑬)

日本福祉教育・ボランティア学習学会監修『ふくしと教育』通巻14号 大学図書出版、2013年2月、38~41ページ。

「老爺心お節介情報」第52号

地域福祉研究者の皆様

社会福祉協議会関係者の皆様

新年明けましておめでとうございます。

ウクライナへのロシア侵攻、イスラエルのガザ地区への攻撃が終わり、

地球規模での平和が訪れることに「願」を掛けましょう。

母校・日本社会事業大学の建学の精神「平和共生」、「忘我友愛」、「窮理窮行」の精神が如何に重要であり、大切であるかを思い起させる真でした。

「老爺心お節介情報」第52号を送ります。

皆さまご自愛の上、ご活躍下さい。

2024年1月1日 大橋 謙策

新年明けましておめでとうございます!

〇皆様お変わりなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。私も元気に、新しい年を迎えることができました。

〇私にとって、昨年は病院通いの日々でした。日本医科大学多摩永山病院、神奈川県立がんセンター、眼科、耳鼻咽喉科への通院が続き、医療保険のありがたさを実感した年でした。それでも、一日平均一万歩を歩く目標は達成できました。今年は、体調管理に気を付けて病院通いが減るよう努力したいと思っています。

〇昨年10月に行った「大橋ゼミホームカミングデー」の際の挨拶でも述べましたが、“教師としての責務”から教え子に“背中を見せる”ための論文を書くことは止めますが、これからは自由に談論風発の思いで、気儘に気が付いたこと、関係者に伝えたいことは書き続けたいと思っています。その意味では、この「老爺心お節介情報」は、新型コロナによる自粛生活の中で産み出された産物ではありますが、最もふさわしい情報発信の媒体になりました。

〇「老爺心お節介情報」第52号は、前号に引き続いて、日本社会事業大学同窓会北海道支部の機関誌『アガぺ』に連載したものを転載しました。高齢者分野、障害者分野、子育て分野で働く職員による“虐待”が後を絶ちませんが、虐待の現象にのみ目を奪われることなく、虐待が起こされる、その根の深さがどこにあるのかを意識して書いています。忌憚のないご意見をお待ちしています。

〇昨年12月末に読んだ全国社会福祉法人経営者協議会の機関誌『経営協』の2023年12月号に教え子の吉田雅憲さん(宮崎県宮崎市佐土原町、社会福祉法人明照福祉会理事長、日本社会事業大学学部1990年度生、大学院1994年度生)の記事が掲載されていました。日本社会事業大学大学院修了後、宮崎県社会福祉協議会に10年間勤め、その後祖父が開設した社会福祉法人に転職し、現在は理事長を勤めています。理事長として、社会福祉法人経営の理念として、ニーズ対応型の事業展開を心掛けていることや目の前の困っている人のために何ができるかを考えるとか、4部門の業務執行体制を執っての経営等とても頑張っている様子が書かれていて、我がことのように嬉しくなりました。卒業生、教え子が頑張っている様子を見聞きできるのは“教師冥利”に尽きます。

(2024年1月1日記)

日本社会事業大学同窓会北海道支部『アガペ』寄稿文

『社会福祉従事者の人間観、社会福祉観、生活観と虐待問題』その②

日本社会事業大学名誉教授

大橋 謙策

Ⅰ 憲法第13条及び「快・不快」を基底としたケア観と「社会福祉観の貧困」、「人間観の貧困」「貧困観の貧困」「生活観の貧困」

〇筆者は、日本社会事業大学の講義で、よく「社会福祉観の貧困」「人間観の貧困」「貧困観の貧困」「生活観の貧困」という用語を使用して講義をしてきた。

〇それは、社会福祉を志している学生が陥り易い社会福祉観を問い直す作業過程として、その用語を使ってきた。

〇筆者は、社会福祉を憲法第25条からだけ説き起こすのではなく、それとともに憲法第13条からも説き起こすべきだと1960年代末から言ってきたし、論文にも書いてきた。

〇憲法第25条の社会権的生存権の規定は、人類が歴史的に獲得してきた権利であり、国民のセーフティネット機能として重要であることは重々分かったうえで、それだけだと提供される社会福祉サービスがちまちました“最低限度の生活保障”の域を出ないことになるし、その反動として、社会福祉サービスを提供する側のパターナリズムが避けられないと考えてきたからである。

〇それらのことを実感する機会はいくつもあるが、その一つは1970年に女子栄養大学に助手として採用され、勤務し始めて改めて痛感したし、同じく1970年から始めた聖心女子大学の非常勤講師の勤務からも痛感させられた。

〇女子栄養大学では、昼食を大学の食堂で摂るのだけれど、その食堂はキャフェテリア方式で、自分の好み、自分の懐具合、自分が食べたい分量を自分で考えるという“主体性”が常に求められる。

〇当時の社会福祉施設の食事は盛っ切りで、自分(福祉サービス利用者)の主体的選択の余地はなく、かつ食器も割れない食器で供されていた。日常生活における食事の持つ意味、食事に伴う生活文化などを女子栄養大学でいろいろ教わった。

〇当時、島根県出雲市の長浜和光園がバイキング方式の食事を提供し始めていて、社会福祉施設における食事に関わる問題の重要性を随分と学ばせてもらった。食事を通して学ぶ食文化、食事の場における会話、食事を作る生活技術など日常生活における食事の持つ意味は大きい。女子栄養大学では、当時核家族化が進む中での“子どもの孤食”の問題が大きく取り上げられていた。

〇筆者は、当時の女子栄養大学の社会福祉の科目を受講している学生に、夏休みの宿題として、社会福祉施設を訪問し、その施設の食事の実態を分析するレポート課題を出した。そのレポートに書かれた当時の分析と今日とを比較出来たらとても良かったと思うのだけれど、そのレポートは女子栄養大学を退職した際に、廃棄処分してしまったことが残念である。

〇他方、聖心女子大学でも社会福祉の科目を教えていたのであるが、同じように夏休みの宿題として、社会福祉施設を訪問してボランティア活動を行い、学生なりの社会福祉施設の評価を求めるレポートを課した。その際、学生から質問があった。訪ねる社会福祉施設は日本の社会福祉施設でなければ駄目かという質問である。その学生は、夏休みに入ると同時に、父母がいる海外へ行くという。その海外の社会福祉施設の訪問記でもいいのかという質問であった。そのような境遇の学生が数人いた。日本と海外の社会福祉施設との比較が図らずも行うことができた。社会福祉施設を取り巻く福祉文化の違いを期せずして学生同士で論議できたことはおもしろかった。

〇1992年、筆者は日本社会事業大学の長期在外研究が認められ、イギリスに半年間滞在した。それも、筆者はロンドン大学などへの派遣ではなく、自由にさせて頂いた。

〇筆者は、ロンドンのケンジントン&チェルシー区に滞在し、区内にあるホスピスやボランティアセンターなどに出入りさせてもらった。ホスピスでは、余命いくばくもない人々が、私が訪問する度に、私に向かって“エンジョイしているか”と尋ねられる日々であった。そのホスピスでは、余命いくばくもないのに、ドリンキングパーティもあり、かつ犬のボランティアも登録されていて連れてこられたり、浴室にはカラフルな壁画が描かれていたりという福祉文化の違いを様々な形で私に問いかけてきた。

〇筆者は、憲法第13条に基づく社会福祉観を考える場合、生活上の様々な事象に対し「快・不快」を基底として、生活を楽しむ、生活を再創造するというリクリエーションが大切ではないかと考え、1980年代後半に、日本社会事業大学の故垣内芳子先生や日本レクリエーション協会の園田碩哉さん、千葉和夫さん(のちに日本社会事業大学の教員)、淑徳短期大学の木谷宜弘先生(元全社協ボランティア活動振興センター長)等と“社会福祉における文化の問題、レクリエーションの位置”について研究を行った。社会福祉施設の食事、社会福祉施設のインテリア、社会福祉施設職員のユニフォーム、行動規範などについて調査研究を行った。その結果は、1989年4月に『福祉レクリエーションの実践』(ぎょうせい)として上梓された。その『福祉レクリエーションの実践』には、筆者が日本社会事業大学研究紀要第34集に寄稿した「社会福祉思想・法理念にみるレクリエーションの位置」と題する論文が収録されている。

〇その論文では、ⅰ)社会福祉とレクリエーション、ⅱ)レクリエーションの捉え方の視角、ⅲ)西洋の社会福祉思想とレクリエーション及び娯楽、ⅳ)日本における社会福祉思想にみるレクリエーション及び娯楽、ⅴ)社会福祉六法の目的と生活観、ⅵ)施設最低基準にみる生活観、ⅶ)在宅生活自立援助ネットワークの構成要件、ⅷ)在宅福祉サービスの供給方法と施設整備の在り方について論述している。

〇この論文では、権田保之助の社会事業や娯楽の捉え方を踏まえつつ、如何に社会福祉法の目的が狭隘であるかを論述した。と同時に、入所型社会福祉施設のサービスを分解して、地域で住民の必要と求めに応じてサービスパッケージをすれば、社会福祉施設の位置と役割が変わることを指摘している(当時はケアマネジメントという用語は使われてなく、筆者は必要なサービスをパッケージして提供するという意味でサービスパッケージという用語を使用していた)。

〇1996年に総理府の社会保障審議会が社会保障の捉え方を見直し、事実上福祉サービスを必要としている人のその人らしさを支えるサービスに転換させる勧告を出す。憲法第25条に基づく“最低限度の生活保障”への偏りを反省し、事実上憲法第13条を法源とする社会保障、社会福祉への転換が求められた。

〇しかしながら、相も変わらず社会福祉分野では、“上から目線のサービスを提供してあげる”という考え方や姿勢が蔓延っているし、生活を楽しく、明るく、楽しむ自立生活支援にはなっていない。

〇社会福祉分野では、故一番ケ瀬康子先生等が「福祉文化学会」を設立し、社会福祉サービスの考え方や社会福祉における文化性について研究を推進してきたが、その研究枠組みは必ずしも私の先の論文の枠組みとは同じではない。

〇他方、1970年代から播磨靖男さんたちのわたぼうしコンサートを始めとして、社会福祉の枠にとらわれない障害者文化の向上に貢献する実践があるが、それらがどれだけ社会福祉分野に影響を与えて、社会福祉の質を変えたかは定かでない。

〇個々人の福祉サービスを必要としている人の「快・不快」を基にしたケアの提供を考えたならば、従来の入所型社会福祉施設で行ってきたケアが、いかにケアする側の論理、都合で提供されているかが分かるであろう。

〇日本人の文化と社会福祉との関りについては、「アガぺその①」でも書いたが、社会福祉関係者もケア提供者も、福祉サービスを必要としている人を「枠組み」に当てはめ、その「枠組み」の中の人間は同じだという“錯覚”にも似た“思い入れ”で対応し、「枠組み」の中の人、一人ひとりを丁寧に見て、その人の“思い”や“願い”をきちんとアセスメントしようとしない「文化」を持っている。

〇障害者といっても、障害の状態、障害の種類によっては全然違うし、障害者の中の発達障害者を見ても、その行動様式、“こだわり”は全部違うといってよい。なのに、それらの人々をひとくくりにして対応しようとするケア観がはびこっている。

〇人間を見るのに、「枠組み」からのみ見たり、レッテルを貼ってみる人間観を変え、一人ひとり異なる存在であり、その異なる存在を受容し、関係性を豊かに持てるようにしていかないとケアの現場だけで問題を解決できると思うのは誤りだとさえいえる。虐待の背景、深層心理には、日本人が陥っているその人のおかれている属性や枠組みから人間を捉える抜きがたい文化がある。

〇このような日本人が“身に着けている文化”を払しょくし、新しい人間観の基でのケア観を構築していくことが“急げば回れ”の諺ではないが重要である。そのため、小さい時からの、多分化を学び、一人一人のナラティブを尊重する福祉教育の実践の推進が求められている。

(2023年12月25日記)

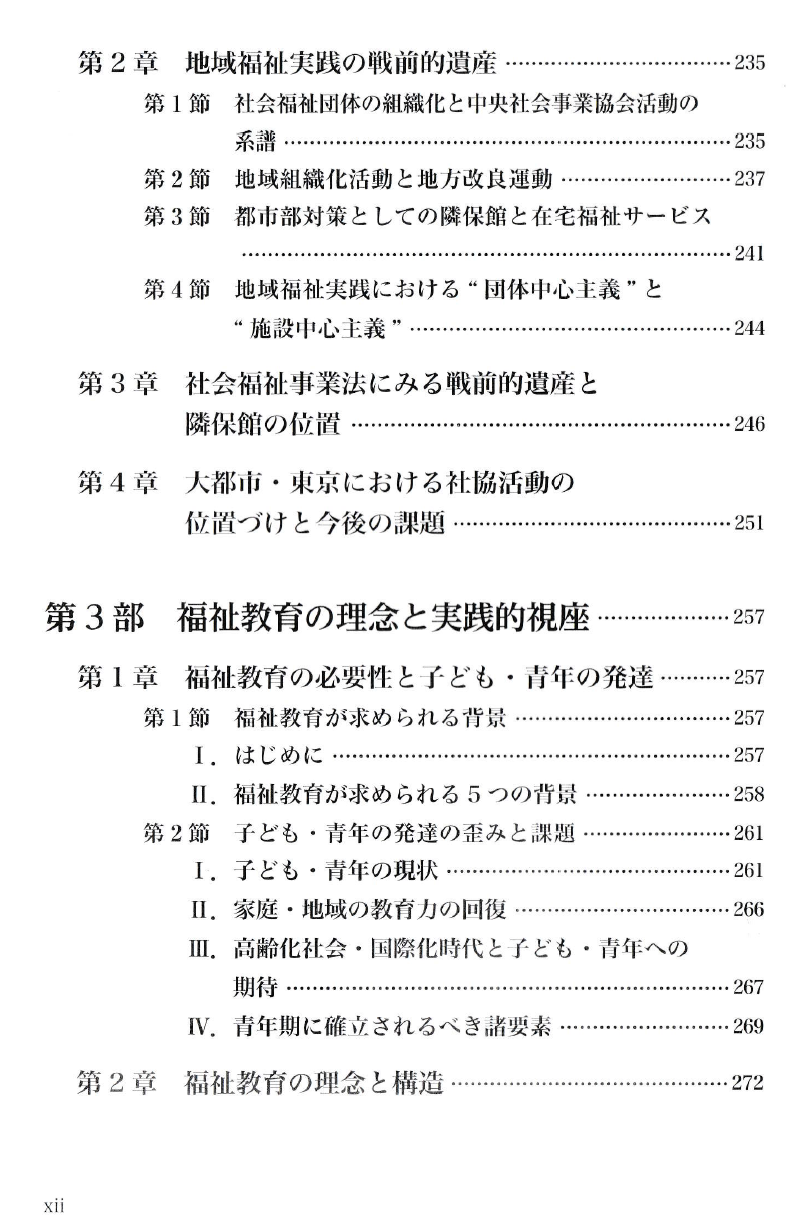

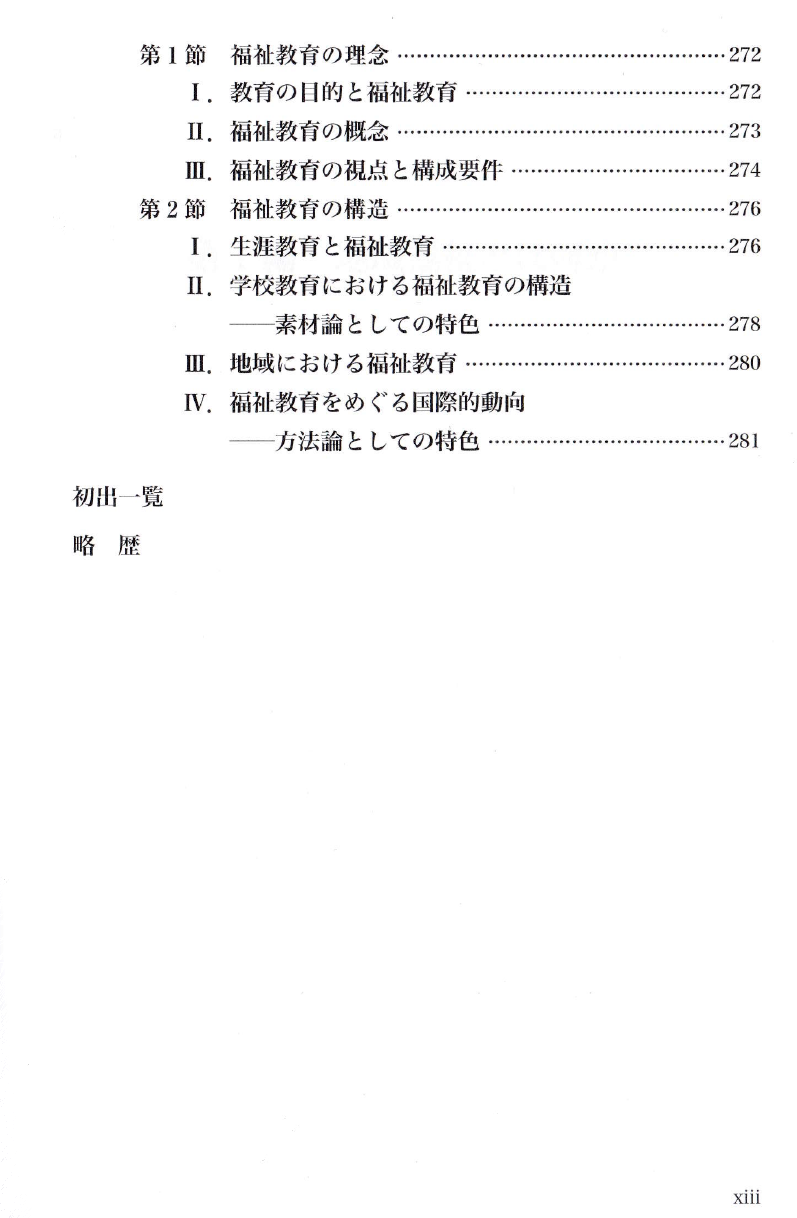

出典:大橋謙策『地域福祉の展開と福祉教育』全社協、1986年9月、ⅰ~xiページ。

謝辞:転載許可を賜りました大橋謙策先生に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所