地域福祉とCSW、その実践と研究のあり方を問う

―大橋謙策「老爺心お節介情報」より―

大橋謙策

目 次

00 「老爺心お節介情報」第1号

社会福祉協議会の関係者の皆様/地域福祉学会の関係者の皆様

〇皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの件では、未だ予断を許しませんが、呉々も留意の上頑張っていきましょう。

〇私は、この3月で東北福祉大学大学院を退職しました。少し、閑になるので、時々皆さんに一方的に、私が見て、読んで関心を持ち、皆さんと情報を共有しておいた方がいいと思われる情報を一方的に送ります。取捨選択して使って下さい。

〇ただし、大学教員を辞めるということは、教育・研究上迫られて情報を集めるとか、その立場にいるから自然と情報がはいってくるとかということが無くなり、皆さんが職務上知りえていること以上には情報を把握していないかも知れません。まさに、私が知りえたレベルでの情報を独善的に取捨選択して、「お節介爺さん」として送り届けるものです。そんな“お節介”は要らないという人は遠慮なく申し出て下さい。

第1号/2020年5月28日

01 他人の土俵に乗って相手の領域の問題で相撲を取る

〇救貧的な社会福祉制度に基づく支援を行っている際には、左程他の分野の動向に関心を寄せることなく、社会福祉制度に関わる政策をウオッチングしていれば、実践も研究も事足りた。この歴史が長かったので、今でも社会福祉学研究者、実践者の中には、社会福祉政策との関係だけで物事を考えている人が多い。

〇1980年代半ば、私は社会福祉研究者、実践家、社会教育研究者、実践家は“出されてきた政策には敏感であるが、政策が出されてくる背景には鈍感である”という指摘をしてきた。私は“出されてきた政策に敏感になるのは当然であるが、それ以上に出されてきた政策の背景に敏感でなければならない”と考えてきた。

〇しかし、いまや社会福祉は地域での自立生活支援を目的とするソーシャルワーク機能を展開する時代である。かつ、社会福祉政策も「地域共生社会」を創造するという社会哲学、社会システム、地域創生に関わる政策になってきている。

〇このような状況の中では、社会福祉学研究者、実践家はよほど関心と交流のウイングを広げないと時代に対応していくことができない。

〇私の恩師の小川利夫先生は、私に対し、視野狭窄、タコ壺論者と良く叱り、“他人の土俵に乗って相撲を取れるようにならなければ一人前とは言えない”といい、自分の土俵に相手を連れてくるのではなく、他人の土俵に乗って話ができるように、意識して広い他分野へ関心を持つ事を奨励した。私は、当時、自分の分野さえもカバーできないのに、他分野まではとてもと思いつつ、他人の話題に付いていこうと背伸びをしていた時期があった。

〇今の「地域共生社会」政策時代にあっては、地方自治論、地域経済論、都市計画論、社会システム論等の知見や研究動向も踏まえなければならない時代になってきている。

〇そのような中、“地域福祉”関係者は、必ずしも社会福祉施設関係者と連携、協働ができていたとは言えなかった。ここにきて、社会福祉法人の地域貢献の急速な展開の中で、社会福祉施設関係者と連携、協働が求められているが、“地域福祉”関係者はどれだけ社会福祉施設、施設を経営する社会福祉法人の状況を理解しているのであろうか。

〇社会福祉法人の地域貢献を声高に言うのではなく、施設法人が現在どのような課題に直面し、苦労しているのかを真摯に、謙虚に学びながら施設法人と社会福祉協議会、民生委員とが協働することが「地域共生社会」政策の具現化に繋がることになる。

第4号/2020年7月14日

02 地域共生社会政策時代における地域福祉、地域包括ケア推進の10の

ポイント

〇2020年度は、市町村の地域福祉計画の見直し、策定が、介護保険事業計画の見直しと共に展開される年度として取り組み始められている。地域福祉及び地域包括ケアを推進するのには何が必要なのかを、ある自治体の計画策定委員会に説明するために作成したものである。コンパクトに何が必要かをお互いに整理し、共有化させたいものである。

地域共生社会政策時代における地域福祉、地域包括ケア推進の10のポイント

2015年より厚生労働省で政策化が進められている地域共生社会政策は、我々日本地域福祉研究所が従来唱え、各地の市町村と協働して、開発、実践してきた「地域福祉」「地域包括ケア」の考え方及びシステムの具現化である。

(1)「地域福祉」とは、住民の自立生活(6つの自立要件――労働的・経済的自立、精神的・文化的自立、生活技術的・家政管理的自立、身体的・健康的自立、社会関係的・人間関係的自立、政治的・契約的自立――とその前提としての住宅保障)を基礎自治体である市町村を基盤に保障していく社会福祉の新しい考え方である。

(2)「自立生活」の保障の目的、内容は憲法第25条に基づく、“最低生活”の保障という“救貧”的考え方ではなく、憲法第13条に基づく、全ての国民が幸福追求、自己実現を図れるように支援するものである。それは1995年、国の社会保障審議会の勧告でも提唱された考え方である。

(3)「地域福祉」を推進するためには、住民と行政との「協働」が欠かせない。したがって、住民参加による市町村の地域福祉計画づくりが不可欠である。地域福祉計画は、従来の高齢者分野、子育て分野、障害者分野を統合的に地域福祉の視点を踏まえて策定すると同時に、健康増進計画や自殺予防、再犯防止、成年後見推進、農福連携等の従来の社会福祉行政の枠を超えて地域住民の健康と暮らしを守り、生きがいのある、差別・偏見のない、住んでいて良かったと思える市町村をつくる計画である。できれば、策定された地域福祉計画の進行管理も含めて、日常的に市町村の社会福祉行政について討議できる、条例設置による「地域保健福祉審議会」(仮称)の設置が求められる。

(4)住民の自立生活を保障していくためには、戦後の社会福祉行政が行ってきた属性分野毎の縦割り福祉行政(高齢者福祉課、障害福祉課、子育て支援課等)を再編成して、住民の出来るだけ身近なところ、アクセスしやすいところで相談をたらい回しさせることなく、かつ子ども、障害者、高齢者、生活困窮者等区別なく、福祉サービスを必要としているすべての人及びその家族、「世帯全体」への支援を一か所(ワンストップ)で行える総合相談体制システムの構築及びその拠点整備が必要である。

(5)住民の自立生活を保障していくためには「地域トータルケアシステム」(地域包括ケア)という医療、介護、福祉の連携が欠かせず、医療機能の構造化と地域化(中核病院と開業医(かかりつけ医)との病診連携、開業医(かかりつけ医)と介護支援専門員、訪問看護、保健師、障害相談支援員等との連携)を日常生活圏域の地域包括支援センター単位で展開できるシステムの構築が必要である。

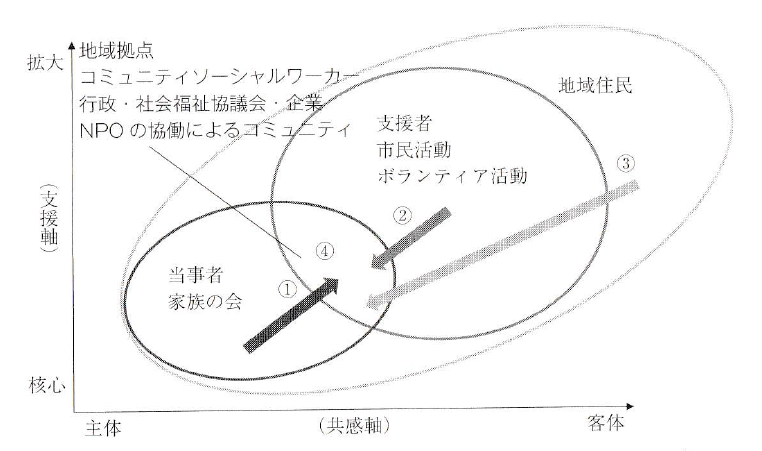

(6)住民の自立生活を保障していくためには、制度化されているサービスと近隣住民などによるインフォーマルサービスとが有機化される必要がある。わけてもサービスを必要としている人を地域から排除せず、孤立させず、その人を支えるソーシャルサポートネットワーク(情緒的支援、手段的支援、情報的支援、人として認め、その人なりができる役割を遂行できるように支援)づくりが重要な機能となる。これらの機能、活動を展開するシステムとして、先に述べた総合相談体制とリンクする形で、コミュニティソーシャルワークを展開できるシステムの構築が必要である。

(7)コミュニティソーシャルワークを展開できるシステムには、別紙に書いてあるコミュニティソーシャルワーク研修の要件を体得した職員の配置が必要である。それは、地域という面を基盤にして従来業務を展開してきた社会福祉協議会の職員がこれらの研修要件を身に付けて配属されることが望ましい。そのためには、地域のニーズキャッチ(課題把握)機能、潜在化しがちな福祉サービスを必要としている人を発見し、つながる機能、自立生活支援に関わる生活福祉資金、成年後見制度、日常自立生活支援等の業務を担当地域ごとに総合的に対応できるようにするための社会福祉協議会の事務組織の改編が望まれる。

(8)「地域福祉」の推進には、相談の窓口、災害時の福祉避難所等において 社会福祉施設が大きな役割を果たせる。施設を経営している社会福祉法人は社会福祉法により、地域貢献をすることが義務付けられているので、地域包括ケアセンター圏域ごとに施設連絡協議会を設置し、民生委員、児童委員や地区社会福祉協議会と協働して問題解決を図るシステムの構築が必要である。

(9)「地域福祉」は、街づくりにも貢献できる。空家を活用しての居場所づくり、障害者が農業分野で働く「農福連携」、社会福祉施設が日々使用するお米や野菜を地元農家と契約して使用する地産地消の活動等「福祉でまちづくり」という考え方が重要である。そのために、商工会、JA等との連携が求められる。

(10)単身高齢者、単身障害者が増大し、家族、親族に頼ることができなくなってきている状況を踏まえ、「最期まで、地域で暮らし、地域に見守られ、地域で看取られる地域生活総合支援サービス」の構築が必要である。

第6号/2020年8月2日

03 生活福祉資金の「特例貸付」業務と市町村社会福祉協議会の本来業務

〇全国の市町村社会福祉協議会並びに県社会福祉協議会は、生活福祉資金の「特例貸付」業務に翻弄され、大変苦労されていることと思います。

〇しかしながら、それを単なる金銭貸し付けの業務に終わらせることなく、私は生活福祉資金の相談者はいわば社会福祉協議会の業務にとって“宝の山”なので、大変でもこれをチャンスととらえて、以下のようなことを意識化して取り組み、かつ少し落ち着いたらその分析をしてほしいと社会福祉協議会職員にお願いしてきました。

(1)貸し付けの相談に来られた方々は、従来社会福祉協議会関係者が関わっていた住民の方々なのか、それとも違う属性を有している方々なのか分析をしてほしい。

(2)新型コロナウイルスの件に伴う「緊急事態宣言」による休業を余儀なくされたことに伴う生活困窮の方々だとしても、その生活の安定性がなぜなかったのかを分析して欲しい。

(3)今まで、社会福祉サービスにつながっていなかった方々が今回申請されてきたが、それは今まで申請の必要性がなかったのか、あるけれど相談の仕方が分からなかったからなのか分析して欲しい。

(4)とりわけ、在住外国人の方々へのアウトリーチや外国人の方々のアクセシビリティがどうだったのかを分析して欲しい。

(5)「特例貸付」と言っても、“貸付”なので、時期をみて、“償還”業務として訪問できるので、相談者がどのような生活をしているのか、どのようなニーズを有しているのかを改めて調査把握して欲しい。

(6)相談に来られた「一人親家庭」の生活様式及び子どもの学習面、栄養面(食事面)の状況把握とその分析をしてほしい。

(7)相談に来られた方々の交際範囲、ソーシャルサポートネットワークの有無など、身近に相談できる人やちょっとした支援をしてくれる人の有無について分析して欲しい。

第8号/2020年8月8日

04 3度の “ 断捨離 ” に残った本――山本七平著『日本人とは何か』

〇私は、今まで自分の蔵書、資料の“断捨離”を3回行った。

〇第1回目は、日本社会事業大学を退職する2014年3月で、日本社会事業大学の研究室の蔵書、資料を4月からの赴任先である東北福祉大学に送った。通称「大橋文庫」という形で、東北福祉大学大学院のキャンパスであるウエルコム21の1部屋に収蔵頂いた。

〇第2回目は、2014年~16年に掛けて、私の旧宅の2階の書庫(鉄筋コンクリートで耐震性を担保した、図書館にあるような移動書架が4連ある)の“断捨離”である。この書庫には、大学院時代古書店を訪ねて購入した図書、教育学関係の図書等自分の研究履歴が分かる図書と同時に、実践に関わる資料が大量にあった。戦前、戦後初期の図書は、大学院生当時で金がない中購入したにも拘わらず、当時の紙質が悪く、残念ながら古紙として処分することにした。また、資料も見れば自分の実践、研究の礎になった貴重なものだと思いつつ、それを整理する余裕がないだろうと判断し、これも古紙で処分することにした。引っ越し用のダンボールで約50箱になった。処分した本、資料以外の残りの蔵書、資料は、これも東北福祉大学大学院の「大橋文庫」に収蔵して頂いた。

〇第3回目は、今年の新型コロナウイルスに伴う“自粛生活”のなかで、新宅に作った書庫及び書斎の整理をした際である。自分が執筆した論文、エッセイ等を1960年代以降、年代別に整理し、ファイルボックスに収納した。この機会にも、副本として残していたものや抜き刷りの類のものは最低限日本地域福祉研究所の関係者に配れればと思い、研究所に送ったが、多くは古紙として処分した。

〇この3回に亘る“断捨離”は自分の身が切られるような思いと自分がもう研究者としては“用済み”になるんだという思いが錯綜し、何とも複雑な気持ちとその本の価値、資料の価値を考えるとまだ持っていた方がいいのではないか、誰かこれを必要としている人がいるのではないかという思いの中での断腸の思いでの“断捨離”であった。

〇私の蔵書購入は、目の前の研究、原稿書きに必要で購入したもの、自分の研究の幅を拡げ、知見を深めるために購入したもの、人間としての人格形成、教養を高めるために購入したもの等様々な要因で購入したものの、全てを読破はできておらず、“積む読”の類のものも多々ある。

〇そのような中で、3度に亘る“断捨離”でも捨てきれずに、後で詠もうとして手元に残した本が3種ある。その一つが表記の山本七平著『日本人とは何か――神話の世界から近代までその行動原理を探る』(上下、PHP研究所、1989年)である。

〇他は、草野心平著『わが賢治』(二玄社、1970年)、『わが光太郎』(同、1969年)と久米邦彦編集『現代語訳 特命全権大使米欧回覧実記』全5巻(慶應義塾大学出版会、2005年)である。

〇草野心平氏の本は、当時、草野心平氏が新宿大木戸で、バー「学校」を経営しており、そこに連れていかれては、“おまえは教養がない。文学が分かってない。せめて、草野心平氏の本でも読め”と言われて購入していたものの精神的、かつ時間的余裕がなくて、“積む読”になっていた本である。『特命全権大使米欧回覧実記』の方は、幕末から明治に掛けて重要な役割を担った人々が、当時の日本と当時の米欧をどう比較してみていたのかを知りたいという思いから購入したが、これも“積む読”であった。

〇山本七平氏の本を読まなければと思った背景、動機は、大学院時代(1960年代末から70年半ば)に、戦前の「日本の社会事業の本旨、社会事業の鑑」と位置付けられた井上友一の「風化行政」の研究の中で、“風気善導”に二宮尊徳の報徳思想が使われ、一方でイギリス等での救貧制度の歴史における“惰民養成”、“スティグマ”論等を学ぶ中で、社会福祉の目的、社会福祉の哲学、社会福祉の原理とはなにかを考えざるを得なかった。そこには、日本的文化、歴史が関わっているはずで、それを抜きにしたイギリス救貧制度史、アメリカ社会福祉方法論(ケースワーク等3類型)では説明できないのではないかという問題意識があった。

〇同じように、日本人はマックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を良く活用するが、日本の資本主義の発展と社会福祉との関係をどう考えたらいいのだろうか。山本七平氏は『日本資本主義の精神――なぜ、一生懸命働くのか』(光文社、1979年)も刊行しており、日本人の勤労観、生活観と社会福祉との関係も研究しなければならないと考えていたからである。

〇そのような日本の社会福祉の思想、社会福祉の哲学、社会福祉の文化をどう考え、位置付けるかに悩んでいた当時、一番ケ瀬康子先生が「福祉文化」という用語を使用され(『現代社会福祉論』時潮社、1971年)、「社会事業諸技術の文化的基盤」という論文で、“生活の主体性を考えると、その主体性を生み出す文化的基盤”の問題があると指摘されているのを読み、日本の文化と社会福祉、日本人の行動原理と社会福祉などに関心を持った。その分野の研究をする必要を感じ、“頭を突っ込んだ”が、それは文化人類学、社会人類学等の膨大な文献を読まなければならないと分かり、挫折した(一番ケ瀬先生もその研究を深め切れていない。一番ケ瀬先生が再度、福祉文化に関心をよせ、「日本福祉文化学会」を1989年に創立されているが、その“福祉文化”の考え方は1971年当時の“文化”の位置づけとは異なる)。

〇他方、地域福祉と社会教育との学際研究における地域づくりを考える上で、社会教育行政は重要であり、その社会教育活動を規定する社会教育法は第3条で“国及び地方公共団体は、‥‥‥全ての国民が‥‥‥自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない”と規定しているが、この“実際生活に即する文化的教養”とはなにかと、これも考えさせられた。当時、戸坂潤の教養論とかに関心を持ち、読んではみたものの今一つ分からない。上記の草野心平氏の『わが賢治』等読まないと分からないのかと思いつつも、目の前の研究に追われ、読めないままに、書庫に眠っていた本である。

〇更に、地域福祉を推進するということは、地域社会の構造、地域住民の行動様式、生活文化、社会意識が分からなければ地域福祉推進の方法論など提起できるわけがない。“論語読みの論語知らず”の諺ではないが、地域福祉研究者としては、それらのことを深めなければならないと思ってきた。残念ながら、未だにこれだという結論に達していない。

〇この問題に関しては、日本地域福祉学会が財団法人安田火災記念財団から研究助成を頂きまとめた『地域福祉史序説』の継続研究として、学会として各県の地域福祉史をまとめようということで取り組んだ報告書で、研究ノートとして浄土真宗第8代門主の蓮如の普及方法と地域福祉の推進方法に関しての小論文を書いた記憶があるのだけれど、その小論文が手元にはない(持っている方がいたら是非コピーしてください)。

〇今回、3度の断捨離で残った山本七平著『日本人とは何か――神話の世界から近代まで、その行動原理を探る』(上下)を読んで、今更ながら30年前に詠んでおけばよかったと後悔している。ただ、救いは、山本七平氏は、蓮如の普及方法と農村の惣村成立とのことを指摘されており、それは私も上記した小論文の中で指摘していたので、大変意を強くした。地域福祉推進においては、地域社会の構造、地域住民の行動様式、生活文化、社会意識が分からなければ進められないと常々言ってきたものとしては、同じことを山本七平氏も指摘し、多様な角度から“日本人の行動様式、行動原理”を明らかにしようとしていることが大変参考になった。

〇私は、1990年以降、阿部欣也氏の世間体文化論、中根千枝氏のタテ社会論等を援用してソーシャルワークの考え方を整理してきたが、山本七平氏のようにもっと多角的に、深めないといけないと改めて反省をした。私を含めて“論語読みの論語知らず”の地域福祉研究者が多すぎるのではないだろうか。

〇いま、地域共生社会の構築が必要とされ、かつ新型コロナウイルスに伴っての新しい生活スタイル、行動様式が叫ばれているが、住民一人一人がどのような行動原理、行動様式を作り上げるのか、ボランティア論としても、福祉教育論としても深めないといけない課題である。地域福祉研究者はこの課題にどう取り組むのか、社会福祉協議会関係者はどう取り組むのか、“蔵書を断捨離し、研究者魂を失おうとしている”老爺の繰り言を聞いてもらいたいと思った。

第9号/2020年8月19日

05 障害者の幸福追求権、“ 社会参加 ”とスポーツ

〇2020年8月17日、日本経済新聞の夕刊の「こころの玉手箱」に昔懐かしい人の名前を見つけた。大阪市長居障害者スポーツセンターの館長をされ、元パラリンピック日本選手団長をされた藤原進一郎さんの名前である。藤原さんは、「心の玉手箱」に8月17日から21日まで、全5回に亘って連載された。

〇私と藤原進一郎さんとの出会いは、雑誌『月刊社会教育』(国土社)の1981年4月号で、私が編集担当者として“国際障害者年と社会教育”の特集を組むにあたって、大阪市身体障害者スポーツセンターを訪問すると共に寄稿して頂いたことが契機である。

〇その当時、障害者自立支援を“救貧的対応”ではなく、憲法第13条に基づきその人の幸福追求、自己実現を基軸に展開すべきではないかと考え、当時、社会福祉行政では殆ど取り組んでいなかった障害者の学習・文化、スポーツ・レクリエーションの推進こそがその突破口になるのではないかと論陣を張り、その推進に関わっていた。当時、東京オリンピックの際に行われたパラリンピックを契機にチャンピオンシップ的なスポートは始められていたが、私が求めていたのは市町村レベルでの市井の人である障害者の自己実現と生活圏、生活文化の拡大の取り組みであった。

〇それは、ある意味、福祉教育にもつながる活動として位置付けた。障害を有している人が多様な学習、文化、スポーツ活動を行うことで、障害者への差別、偏見、蔑視が取り除かれる契機になるのではと考えたからである。

○当時の大阪市身体障害者スポーツセンターを訪問し、視覚障害者向けのボーリングが考案されていたことに驚くと共に、自分の障害者観の“視野狭窄”について思い知らされた。

第10号/2020年8月30日

06 社会福祉政策研究におけるオーラルヒストリー研究法

〇政治学の研究法として確立してきたオーラルヒストリー研究法を社会保障・社会福祉学分野に援用して、オーラルヒストリー研究を行っている立教大学の菅沼隆先生グループが、多くの厚生労働官僚へのインタビューを通して社会保障・社会福祉政策がどのような政治力学で企画・立案・実施されたのかの研究をしている。

〇私は、その一環として行われた元厚生労働省老健局長、社会・援護局長を歴任し、内閣官房社会保障改革担当室長をされた中村秀一氏のオーラルヒストリーを読ませて頂いた。それは後に、中村秀一著『平成の社会保障』(社会保険出版社、2019年)として上梓されている。この本を読んで、厚生労働省の組織的行動力学や社会保障・社会政策がどう立案されるのか、そのプロセスが良く分かり、大学研究者としての“研究の浅さ”を反省したものであった。

〇今回、日本社会事業大学の卒業生で、立命館大学で博士の学位を取得した、現在北海道の名寄市立大学の教員をしている高阪悌雄氏の『障害者基礎年金と当事者運動――新たな障害者所得保障の確立と政治力学』(明石書店、2020年)を一読した。

〇高阪悌雄氏のこの本も、障害者基礎年金の成立過程に関わる関係者へのオーラルヒストリー的手法を活用して、文献研究、資料研究だけでは見えてこなかった点を躍動的に明らかにした労作である。

〇この本に出てくる板山賢治氏は、障害基礎年金制度創設の立役者である。板山賢治氏は、1982年の国際障害者年前後における国の障害者政策を牽引した人の一人で、厚生省社会局更生課長を歴任された。

〇その板山賢治氏は、常々、物事が成るのには“天の時、地の利、人の和”が必要であると言っていた。

〇私が、“天の時、地の利、人の和”について、この本に即して高阪悌雄氏に宛てた感想の一端を転載させて頂く。

(1)“天の時”について、本書では、あまり「国際障害者年」の持つ意味に触れられていませんが、それが大きかったのではないでしょうか。

P.122等で、“国際障害者年が日本、日本の厚生行政、日本の障害者運動に与えた影響”等の記述がもっとあると良かったですね。「国際障害者年」の影響は大きく、板山氏はこの担当課長であったということも大きいですよね。板山氏が更生課長であったということが“地の利”になるのでしょうか。

P.232に、“障害者への予算配分に関しては、浅野氏が述べたことと併せて、国際障害者年による国を挙げての啓発活動も功を奏したと考えられる”という記述をもっと豊かに展開して欲しかったですね。この頃、大蔵省の主計官として厚生省を担当していた小村武氏(のちの財務事務次官)と板山氏との関係もあります。

(2)“人の和”ということでは、CP研究会のメンバーには仲村優一先生の教え子の大沢隆氏、三和治氏が入っており、いずれも日本社会事業大学で板山氏とは公的扶助の関係で友好関係があった方々ですね。

また、「東京青い芝の会」で、新しく副会長になった若林克彦氏は日本社会事業大学の卒業生で、仲村優一先生は大学時代、若林氏の学習保障、就職保障に大変尽力されていて、脳性マヒの方々の生活に心を砕いていました。それに輪を掛けての“人の和”が厚生省における山口新一郎氏等の人脈です。

〇実践科学である社会福祉学、とりわけ地域福祉は、どのような“天の時、地の利、人の和”によって動いているかを明らかにしないといけない。どこの自治体で、どういう実践が行われているということを紹介するだけでは研究とは言えない。

〇私は、常々地域福祉研究における「バッテリー型研究」と言ってきたのは、まさに“天の時、地の利、人の和”がなければ、いくら研究者がいい提言をしてもそれは具現化しないからである。

〇また、私が地域福祉計画において、タスクゴールとプロセスゴールに加えてリレーションシップゴールを掲げているのも、その計画の実現・進行管理において“天の時、地の利、人の和”の持つ意味を考えたからである。

〇社会福祉学、とりわけ地域福祉研究において、もっと関係者のオーラルヒストリー研究が深められないといけないのではないか。

第11号/2020年9月5日

07 『日本社会福祉士会NEWS No.197』を読んで、疑問に思うこと

〇今回のニューズレターは地域共生社会政策を踏まえて国の2021年度予算等への要望と提案を特集している。このニューズレターに出てくる用語に疑問と違和感を感じたので話題提供したい。

(1)国への要望事項で使われている用語の中に、「生活保護ケースワーカー」「、スーパーバイザー」、「ソーシャルアクション」が使用されているが、その用語の意味を省庁の関係者は理解できるであろうか。また、社会福祉学界で“慣用句”的に、何気なく使っている用語ではあるが、それを“吟味”しないで、使っていていいものだろうか。

(2)同じく、ニューズレターの「倫理綱領」の欄に出てくる「クライエント」という語句の使用もこのままでいいのであろうか。

〇私は「ソーシャルワーク機能」という用語を1990年前後から意識して使ってきた。1990年以前に“ソーシャルワーク機能”という用語を使用していた研究者を私は寡聞にして知らない。

〇なぜ、私が「ソーシャルワーク機能」という用語を意識して使用するようになったかは、そのころまで、社会福祉研究者、とりわけ社会福祉方法論を研究している方々が、ソーシャルワーカー=社会福祉士ととらえて論文を書いたり、話をしているのに違和感を感じたからである。社会福祉士は“相談援助”という位置づけであり、必ずしもソーシャルワーク機能を具現化出来る立ち位置にない上に、かつ、その当時、中央集権的機関委任事務体制であった時代(1990年に変るが)でもあり、社会福祉実践現場は福祉サービスを必要としている人が既存の社会福祉制度に該当するかどうかを判断する業務が中心で、とてもソーシャルワークとはいえず、私は日本には1990年までソーシャルワークはなかったと考えていたし、そういろいろな会合で述べてきた。

〇日本の社会福祉界にソーシャルワークを定着させるためには、かつ社会福祉士をソーシャルワークに関する専門職として社会的承認を得るためには、そもそもソーシャルワーク機能とはなにかを明らかにし、その機能は教師も弁護士も、保健師もソーシャルワーク機能の一部を有しているが、その機能全般を統合的に具現化出来るようにしないと社会福祉士の地位は確立しないという立場から、ソーシャルワーク機能という用語を使ってきた。そのソーシャルワーク機能といういい方が、今日ではほぼ定着したことは嬉しい限りである。

〇「生活保護ケースワーカー」は「生活保護担当現業員」ではなぜいけないのか。“ソーシャルワーク機能”が定着してきている時に、“ケースワーク”という用語を使うのであろうか。更には、「生活保護担当現業員」は“ケースワーク”だけで業務が遂行できるのであろうか。

〇しかしながら、それ以外では、相変わらずWASP(ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント)文化の中で確立してきた、かつアメリカの社会構造の中で確立してきたソーシャルワークに関わる用語を無自覚的に、当たり前のように使用することに正直驚いていると同時に、それが本当の日本の専門職なのかと疑義を感じざるを得ない。

〇私は、玉木千賀子さんの著書『ヴァルネラビリティへの支援――ソーシャルワークを問い直すー』(相川書房、2019年)の推薦の辞で、そのこと書いた(是非読んで欲しい)。「クライエント」、「インテーク」、「ワーカビリティ」をごく当たり前に使って、痛痒を感じないソーシャルワークに関する専門職というのは、果たして専門職なのであろうか。言葉だけが“飛んでいる”のではないだろうかと思わざるを得ない。“福祉サービスを必要としながら、社会福祉の制度、サービス、相談窓口につながっていない人”をも、「クライエント」と呼ぶのであろうか。社会福祉学界では、ニーズ論、ディマンド論が大きな問題であって、今や厚生労働省も「地域共生社会政策」の流れの中で、“待ちの姿勢ではなく、アウオトリーチして問題を発見して欲しい”と言っている時代でも「クライエント」なのであろうか。

〇同じことは、「ソーシャルアクション」という用語もそうである。一般的にソーシャルアクションを起こすという言い方(その用語は使い易いので、私も一般的な使い方として使っていることがある)とソーシャルワーク機能を展開する上で使う「ソーシャルアクション」は同じなのか、違うのかである。

〇かつて、東京学芸大学の高良麻子先生が書かれた『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル――「制度から排除」への対処』(中央法規、2017年)について、高良先生に同じような感想を述べさせて頂いた。一般的に使われている用語を、社会福祉分野である意味を持たせて使う場合には自ずと説明をしないといけないのではないかと思っている。専門職だけに通用する意味で使うとすれば、それはある意味、専門職の“思い上がり”であり、“上から目線”になりかねない。意識して、専門職はそれらのことについて自戒すべきなのではないだろうか。

〇「ソーシャルアクション」は住民の立場から言えば、陳情なのか、告発なのか、制度改善運動なのかということであろう。専門職が使う「ソーシャルアクション」にはそれらが含まれているというなら、住民が一般的に使用している用語を使えばいいのではないか。それらと違ったソーシャルワーク分野における独特の“ソーシャルアクション”という“専門職の機能を発揮する独自領域”があるというのなら、それをきちんと説明した上で使って欲しい。

〇更には、「スーパーバイザー」という用語の使い方も同じである。“スーパーバイザー”とは、“施設、機関、病院などにおいて、スーパービジョンを行う熟練したソーシャルワークの指導担当者を指す”(『現代社会福祉事典』全社協、1982年、秋山智久執筆)と説明され、かつ、その“スーパービジョン”とは、“かつて指導監督と訳したこともあるが、現在では正確な意味を伝えるため原語をそのまま使用する。つまり、具体的なケースに関し、ソーシャルワーカーが、援助内容(面接等)を報告し、スーパーバイザーは、それを受けてクライエントや家族、状況の理解を深めさせ、面接など援助方法について示唆を与えたり、考えさせたりする教育・訓練の方法である”(前掲同書、黒川昭登執筆)と解説している。

〇この説明で言えば、その役割を担うのは、上司の場合もあれば、チームアプローチをしている場合には他の専門職かも知れないし、あるいは所属している学会や専門職団体の同僚かも知れない分けで、「スーパーバイザー」と言って、それがどのような職種で、どこに所属してその業務を行うのか、指導を受けるソーシャルワーカーとの関係やその指導の妥当性を担保する機能があるのかどうかもわからないのに、「スーパーバイザー」を配置しろという使い方には違和感を感じざるを得ない。

〇組織のなかで、援助方針に関し、問題を発見し、論議し、改善のための企画提案をするという営みは組織的にとても重要なことであり、かつそれでも十分でないとすれば顧問弁護士制度や顧問会計士制度と同じように外部監査制度、外部評価制度をシステムとしてどう位置付けるかを考えて欲しい。私自身はいくつかの自治体で顧問やアドバイザーとして職務を担ったことがあるが、“スーパーバイザー”という意識はなかった。

第12号/2020年10月11日

08 公的扶助と杉村宏著『生きるということ』

〇先日、日本の公的扶助研究の杉村宏先生から、ご高著『生きるということ : 私家版――生きる意味を公的扶助ケースワーク論に問う』(萌文社、2020年)をご恵贈賜りました。

〇この本は、杉村宏先生の60年近くに及ぶ公的扶助実践と研究、まさにこの分野の“生き字引”である先生の論稿で、とても勉強になりました。杉村宏先生は、北海道大学名誉教授であり、法政大学名誉教授でもあります。また、日本社会福祉学会の名誉会員でもあります。

〇本書は、杉村先生が公的扶助研究会の機関誌「公的扶助研究」に連載されたものに加筆修正されてまとめられたものです。

〇生活困窮者支援に関わる人や生活福祉資金に関わる人にはぜひ読んでもらいたい本です。

〇杉村先生は、日本社会事業大学での先輩であり、私の学部学生時代からいろいろな点で教えを頂いた先生ですが、ご恵贈賜ったものの礼儀として、読んで感想を述べることが必要かと思い、いくつか書かせていただきました。

〇その感想を皆さんと共有して、いろいろ考えていただければと思い、「老爺心お節介情報」として送信します。

①今日の生活困窮者支援や生活福祉資金の「特例給付」をみていて、改めて「貧困」とは何かを考えていますし、江口英一先生が指摘した“不安定就業層”の問題の重要性を認識しています。その際、P.89のラウントリーの「生理的生存」と「生理的な能率」の問題やP.91~95の消費自体を住民が“選択”できなくなっている「生活の社会化」の持つ意味を改めて考えなければ今日の貧困問題は分析できないと思っていましたので、意を強くすると同時に、その解決の難しさに思いが至ります。

②P.117の人間観の転換と生存権保障のところでは、資本主義的、あるいは労働経済学的な視点での社会政策だけでなく、近代市民社会成立時に、フランスがなぜ「博愛」を取り入れたのか、社会思想史的研究の側面が必要かと思いました。

私自身、労働経済学的社会政策からだけでは分析が無理と考えて、1960年代にフランスの社会思想に“解”を求めたのですが、研究が深まっていません。廣澤孝之さんの『フランス「福祉国家」体制の形成』(法律文化社、2005年)等が参考になるのかなと考えてきました。

③P.142の4つの「貧困観」、「権利観」、「人間観」、「自立観」は全く同感で、これをどう醸成するかで私は日本福祉教育・ボランティア学習学会を創設し、その普及に取り組んできましたが、相模原事件といい、新型コロナウイルスの感染者への蔑視、排除を目の当たりにして“無力感”さえ覚えるこの頃でした。

④ソシャルケアサービス従事者研究協議会を2000年に立ち上げ、“ソーシャルワークの楽しさ・怖さ・醍醐味”を訴えてきましたが、P.143の“生活保護制度によって生活困窮者を支援しようとする公的扶助CWと当事者の間には対立する関係など存在しないが、生活困窮者が直面する貧困と生活保護制度の間には乖離や対立が存在する。それは本来対立関係にないはずのケースワーカーと当事者の間に、往々にして対立を持ち込むことになることがある”という指摘は、ソーシャルワーク機能を考える上で重要ですね。

⑤公的扶助ケースワーカーなので、“クライエント”という用語を使用するのは、あるいは妥当なのかも知れませんが、私は潜在化している福祉サービスを必要としている人(クライエントになりきれていない人)へのアウトリーチ的アプローチをするのがソーシャルワークだと考えていますので、“クライエント”、“ワーカビリティ”、“インテーク”という用語については疑義を呈しています。

第16号/2020年12月9日

09 地域共生社会をめざす社会福祉――ケアリングコミュニティの形成

〇日本医事新報社が電子コンテンツで、日本社会事業大学専門職大学院の鶴岡浩樹教授の編集により、2018年度から「福祉発。拝啓、お医者さま。」を連載してきました。私も執筆を求められ、最終回に「地域共生社会をめざす社会福祉――ケアリングコミュニティの形成」と題する拙稿をアップしました。その原稿です。

〇この連載には、日本社会事業大学の菱沼幹夫先生や日本社会事業大学専門職大学院の木戸宣子先生も執筆しています。

〇日本医事新報社が電子コンテンツは、下記のURLから会員登録をしますと、無料で閲覧できます。連載されたものも見ることができます。

https://www.jmedj.co.jp/premium/welfdoc/

〇是非、社会福祉関係者が医療関係者に何を発信したのか読んで下さい。

地域共生社会をめざす社会福祉――ケアリングコミュニティの形成

登録日:2020-12-11最終更新日:2020-12-11

(公財)テクノエイド協会理事長

NPO法人日本地域福祉研究所 理事長

日本社会事業大学名誉教授

大橋謙策

厚生労働省は、2015年9月に「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現――新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン―」を公表し、2016年7月に厚生労働大臣を本部長とする「地域共生社会実現本部」を立ち上げ、「地域共生社会政策」を推進している。厚生労働省によれば、この「地域共生社会政策」は1961年の「国民皆年金皆保険」、2000年の「介護保険制度」に匹敵する「戦後第3の節目」と位置付けられている。

その「地域共生社会政策」は、子ども、障害、高齢という従来の属性分野ごとの縦割り社会福祉行政を是正し、全世代交流・支援型のサービス提供システムによる地域での自立生活支援の促進である。ややもすると潜在化しがちな福祉サービスを必要としている人々をアウトリーチし、ニーズキャッチを行い、必要なら新たなサービスの開発や個別支援のソーシャルサポートネットワークをつくり、それらの人々の地域自立生活を支援する「重層的支援体制」を構築することをめざしている。と同時に、地域から孤立しがちな、時には蔑視、差別されがちな福祉サービスを必要としている人、家族の社会参加を促進し、地域で包摂できるように、コミュニティソーシャルワークの展開によるケアリングコミュニティの形成を目的としている。

戦後の社会福祉行政は、社会的生存権と位置付けられる憲法第25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活の保障」を標榜してきた。その規定の歴史的意味、位置付けは大変重要であるが、それは1995年の社会保障制度審議会勧告でも述べているように、戦後の社会福祉行政をややもすると救貧的な“最低生活の保障”にしがちであった。

筆者は、1960年代末から、社会福祉は国民のセーフィティネットとしての機能を明確化した憲法第25条とともに、憲法第13条に基づき、福祉サービスを必要としている人も含めた“生きとし生ける者”の自己実現を図る幸福追求権をも法源として位置付け、社会福祉のあり方を考えるべきであると指摘してきた。1995年の社会保障制度審議会の勧告「社会保障の再構築」は、まさにその点を謳ったものであった。

また、1970年頃から従来の労働経済学を軸とした古典的、経済的貧困への金銭的給付による支援のみでは解決できない「新しい貧困」問題が登場してくる。「新しい貧困」と呼ばれる生活問題を抱えている人、つまり何らかの事由により地域での自立生活が脅かされ、地域で孤立し、多様な生活のしづらさを抱えている人々を支援する方法は、国の生活保護制度等に代表されるような所得保障だけでは生活問題を解決できず、地方自治体レベルでの対人援助としての社会福祉(ソーシャルワーク機能)を展開できる地域福祉の具現化が必要であると考えられるようになってきた。1970年頃に、“地域福祉は社会福祉の新しい考え方”といわれたが、今、まさにその新しい考え方が「地域共生社会政策」として政策化され、具現化されようとしている。

イギリスが1970年に「地方自治体社会サービス法」を制定し、パーソナルサービス(対人援助)を地方自治体において全世代対応的に、属性分野を超えて総合的に展開したように、日本でも1960年代末から「新しい貧困」に対応する地方自治体レベルでの在宅福祉サービスの整備や地域福祉の展開が求められるようになった。

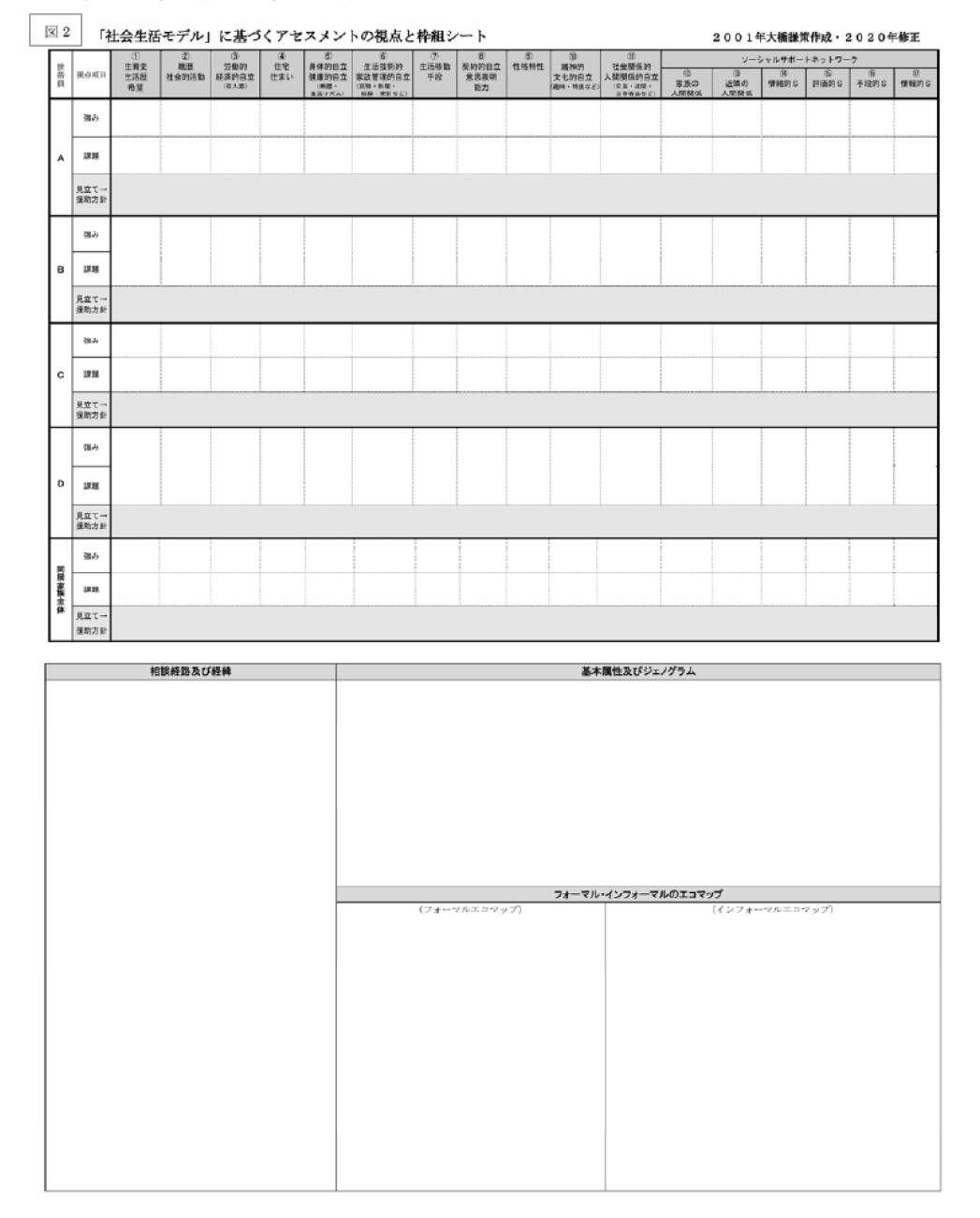

生活のしづらさを抱えている人々の地域での自立生活支援をしていく場合、それらの人々は単身者ばかりでなく,複合的な多問題を抱えている世帯も多い。とすれば、その支援のあり方は、病院や入所型施設での単身者への、いわば「医学モデル」と言われるアセスメントとは異なり、地域における社会生活を支援するという「社会生活モデル」に基づくアセスメントが必要になる。

しかも、従来の社会福祉は、これら生活のしづらさ等を抱えている人を“社会病理的”にとらえ、「医学モデル」により“治療”しようとする考え方が強くあった。そこには社会福祉の分野において労働経済学に影響を受けた“経済的自立と働くための身体的自立論”が底流にあった。それらに加えて、1981年に提唱されたICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps;国際障害分類)に大きな影響を受けて心身機能の障害を診断し、それを起点に支援を考えるというとらえ方が強く、本人の自己実現、幸福追求を図る地域での自立生活支援という「社会生活モデル」に基づく支援の視点、方法は十分でなかった。

憲法第13条に基づく支援のあり方を考えれば、地域生活支援には生活技術的・家政管理的自立支援や精神的・文化的自立支援としての学習、文化、レクリエーションの重要性などに当然気が付かなければならない。また、社会関係的・人間関係的自立がうまくできていない生活のしづらさ、障害のある人を地域がどれだけ“許容”し、排除することなく、それらの人々を日常的に地域で支えてくれる家族や親類以外のソーシャルサポートネットワークがなければ地域で生きていくことが困難である。

ようやく、世界保健機関(World Health Organization;WHO)により2001年にICF(International Classification of Functioning, Disability and Health;国際生活機能分類)の考え方が提唱されたことにより、環境因子の重要性は指摘された。しかしながら、いまだ社会福祉実践においては福祉サービスを必要としている人本人の意思を尊重し、意思を確認しつつ、時にはそれらの人びとの意思形成支援も含めてその人の生活環境を改善し、福祉機器の利活用を進め、社会参加、自己実現を図るという実践は必ずしも十分展開されているとは言い難い。

ところで、様々な生活のしづらさを抱えている人、家族を地域で支えていくためには、①従来の縦割り社会福祉行政では対応しにくい。子ども・障害・高齢者問題という全世代に対応できるワンストップの総合相談窓口が、身近なところに設置されているというシステムの問題(「福祉アクセシビリティ」)、②あるいは福祉サービスを必要としている人、家族の“求め”と、専門職の視点から、専門職が地域自立生活に“必要である”と判断し、活用できる制度的サービスを組み合わせてつくられたケアプラン、その両者を突き合わせて福祉サービスを必要としている人と専門職との合意に基づき、総合的,統合的にサービスを提供するケアマネジメント機能(専門多職種連携によるチームアプローチ)、③さらには、福祉サービスを必要としている人の生きる意欲、生きる希望、生きる力を支え、励まし、その人の生活者としての主体性を確立するための“伴走的”支援の展開、④それらの人々を地域から排除することなく、かつ孤立させず、それらの人々を支えるソーシャルサポートネットワークを、福祉サービスを必要としている人ごとに構築することが求められている。⑤地域自立生活支援においては、“点と点”をつなげるサービス提供だけでは、社会的孤立を産み出しかねず、孤立させないためには、地域住民によるインフォーマルなソーシャルサポートネットワークづくりとフォーマルな制度的サービスと有機的に結び付けて、統合的に提供できるコミュニティソーシャルワークを展開できるシステムを日常生活圏域ごとにつくることが重要になる。

ところで、日本は、現在人口減少社会に入ってきており、かつ全国に約1750ある市町村は“限界集落”、“消滅市町村”の危機に陥っている。

このような中、地域の医療、介護、福祉は従来の重厚長大的産業構造の時代には考えられないほどその位置の比重が増している。産業別従事者数においても、厚生年金や障害者基礎年金等の受給額、あるいは医療保険による給付額においても、医療、介護、福祉の分野は市町村において、大きな比重を占めている。

全国にある約10万カ所の社会福祉施設(介護保険施設も含む)で使用する食材を、学校給食における“地産地消”率と同じように考え、地元の農業、漁業、林業関係者を組織し、契約栽培し、その食材を活用すれば、地域経済は活性化する。

また、高齢化した農業従事者と就労の機会を得たい障害者との“ニーズ・シーズのマッチング”をすれば、新たな労働力の確保になり、「農福連携」が街づくりにつながる。

筆者は1990年から「福祉のまちづくり」ではなく、これらの比重を増した医療、介護、福祉を活かした「福祉でまちづくり」を標榜してきたが、まさに今それが求められている。医療、介護、福祉を基軸としたソーシャルイノベーション、ソーシャルビジネスこそが持続可能な社会目標(Sustainable Development Goals;SDGs)を達成できる。

このような地域自立生活支援のシステムづくりや「福祉でまちづくり」に取り組むことによって、従来「福祉国家」体制以降つくられてきた地域住民の社会福祉観を変え、社会福祉関係者や住民の行政依存的社会福祉体質を改め、住民と行政の協働による地域共生社会づくりが実現する。それこそが、市町村を基盤とした住民参加による、自律と博愛と連帯による社会システムとしての「ケアリングコミュニティ」の実現である。

そのためには、福祉サービスの適切な利用ができる主体形成、地域福祉を支えるボランティア活動を行う主体形成、市町村の地域福祉計画策定と進行管理に参画できる主体形成、そして対人援助としての社会福祉を介護保険や医療保険等の社会保険制度の面から支える社会保険契約主体の形成といった4つの地域福祉の主体形成を図ることが重要になる。そのためにも、自分の住む地域を愛し、地域を良くするために能動的に活動できる“選択的土着民”を増やすことが今喫緊の課題である。

第17号/2020年12月19日

10 CSW研修のプログラム・方法の構造化と体系化

〇日本でのCSW(コミュニティソーシャルワーク)機能の必要性と重要性は、1990年の「生活支援地域福祉事業(仮称)の基本的考え方について(中間報告)」(座長大橋謙策)において指摘された。

〇それは、従来のCW(コミュニティワーク)、CO(コミュニティオーガニゼーシン)をより地域福祉の理念、考え方に引き付けて発展させたものであった。これ以降、CSWは用語としても、考え方としても、かつ社会実験的にも実証され、定着してきた。

〇日本社会事業大学の教員による共同研究を基にまとめた『コミュニティソーシャルワークと自己実現サービス』(大橋謙策・ほか編、万葉舎)が2000年に上梓されたが、その本でほぼコミュニティソーシャルワークの考え方、機能は整理されたといえる。

〇しかも、コミュニティソーシャルワークを展開できるシステムとしては、東京都目黒区、東京都の子ども家庭支援センター等の先駆的試みを経て、2000年4月から開始された長野県茅野市の保健福祉サービスセンターのシステム(『福祉21ビーナスプランの挑戦』中央法規、2003年参照)において、その必要性と可能性も確認された。

〇これらの機能、考え方、システムの在り方は、現在厚生労働省により「地域共生社会政策」として推進されている。

〇しかしながら、これらコミュニティソーシャルワークのシステムや機能を具現化させる職員の養成、研修の在り方は必ずしも体系化、構造化されていなかった。

〇私は、ここ数年、大学業務に束縛されることが無くなり、時間的余裕もできたので、コミュニティソーシャルワークの研修を依頼された機会を活用して、コミュニティソーシャルワーク研修のプログラム・方法の構造化と体系化に心がけてきた。それは、まさに、現場の研修を担当している職員との「バッテリー型研修」であり、「コンサルタント的研修」を行うなかで、ほぼ“完成”に近い、納得できるCSW研修のプログラム・方法の構造化と体系化ができたと思っている。

〇この“社会的実装”に参加してくれた社会福祉協議会は、富山県社協、香川県社協、佐賀県社協、大阪府社協、千葉県社協、岩手県社協、東京都世田谷区社協(人口92万人)等である。この紙面を借りて、改めて関係者にお礼と敬意を表したい。

〇このコミュニティソーシャルワーク研修を全国に広め、定着させると同時に、社会福祉系大学の教育、演習の在り方を変えてもらうためにも、全国の関係者と共有し、次年度からの研修に活かしてほしいとの思いで「老爺心お節介情報」第18号を送信する。関係者は相互に連絡を取り合って、情報交換をし、各自が関わるところで研修を見直して頂きたい。

〇なお、研修プログラムの作成に当たっては、以下の点を考慮、配慮してほしい。

(1)研修には、予算、期間の制約があり、この通りにはならないが、研修に盛り込むべき内容は同じである。

今回添付ファイルしたもの(本稿では省略)は、富山県社協の地域福祉部(部長古野智也さん)と富山県福祉カレッジ(学長大橋謙策)とが共催で取り組んだ取組で、プログラムや参加者に課した課題の整理、あるいは演習で使用するシートを作成してくれたのは富山県社協の魚住浩二さんである。富山県社協の研修時間は残念ながら、現時点では約3時間足らない。期間としてはAM、9時30分~PM5時までの全日4日間はほしい。

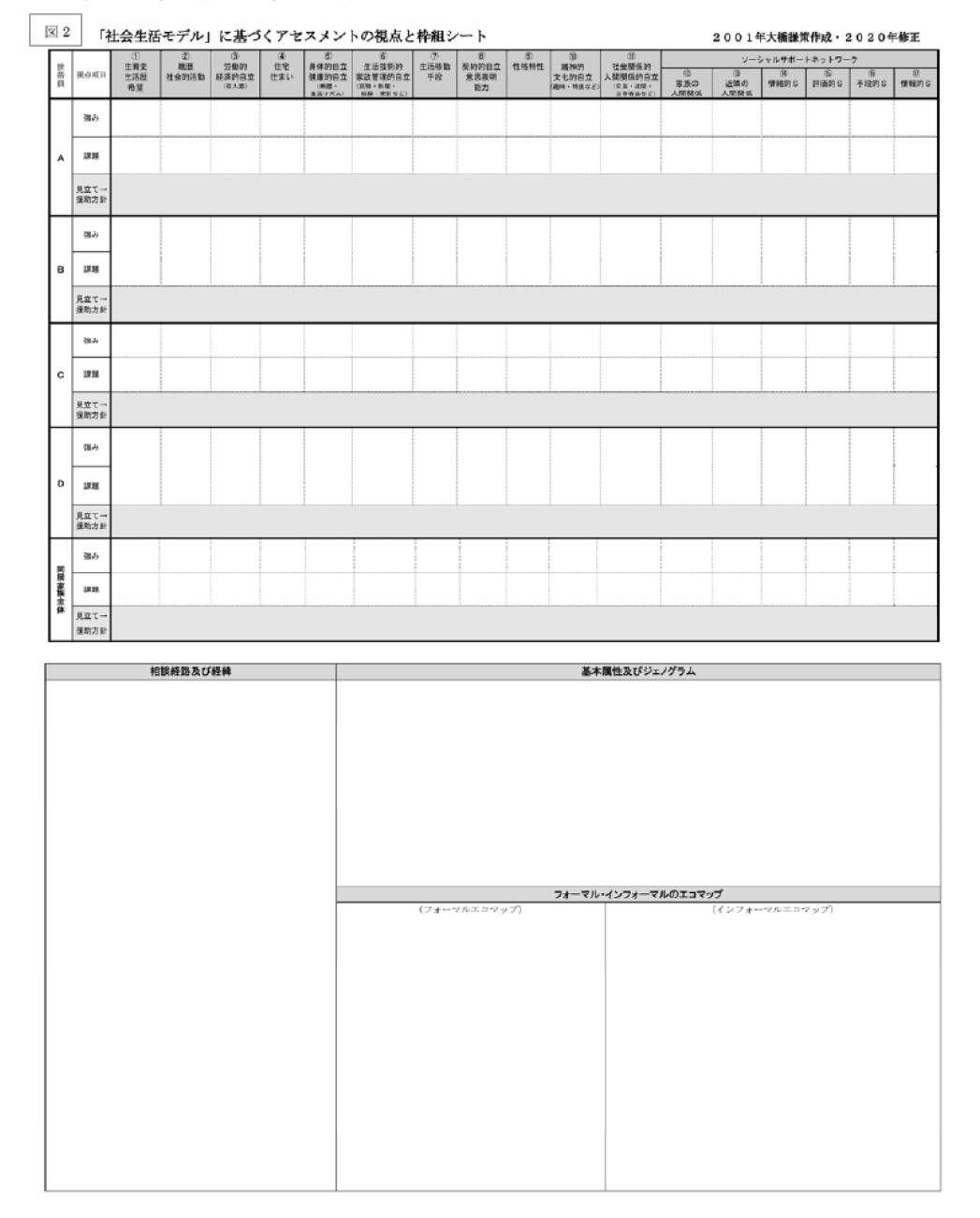

なお、従来、「多問題家族のアセスメントシート」を使ってきたが、より「社会生活」をきちんとアセスメントするのがソーシャルワークであると考え、タイトルを「社会生活モデルに基づくアセスメントの視点と枠組シート」にタイトルを変えた。このシートのレイアウト作成には、世田谷区社協の山本学さんに協力を頂いた。

(2)研修参加者の主体性を高めるために、アクティブラーニングの考え方を取り入れ、小グループ編成によるワークショップだけでなく、演習の課題に即し、参加者各個人にレポートを課し、県社会福祉協議会職員と研修講師である私がコメントし、さらに加筆修正をしてもらって提出するというサイクルを試みた。

最も、典型的に取り組んでくれた県社協は佐賀県社協の小松美佳さんである。その1例が多久市の北島暁さんの「問題解決プログラム企画立案書」である。これは、1月に行われる佐賀県市町村社協役職員研修で発表されるものなので、1月末までは取り扱いに注意してほしい。

(3)岩手県のCSW研修では、アウトリーチ型のロールプレイをビデオに収録し、その後それを再現して、検証した。これからは、ビデオ活用も考える必要がある。

(4)富山県では、小グループごとにパソコンとプロジェクターを用意し、グループ討議の内容をあらかじめ入力してあったシートに打ち込み、映し出して論議するという方法を取った。これからは、ICTを活用した研修を考える必要がある。

(5)今までの研修では、県内や市町村の社会福祉に関わるデータを無視して、一般的に論議し、研修をしていたが、研修を通じて県内、市町村ごとのデータを踏まえた論議と問題解決のプログラムを創る必要があるとの認識から、富山県、千葉県では県内の社会福祉に関するデータ、政策に関わる資料を収集し、ファイル化して使えるようにした。今では、上記に挙げた県社協はすべて『資料集』を作っている。

ただし、この『資料集』を十分に使った研修ができていない。時間の制約がどうしてもある。市町村社協職員は、行政に説明する場合なども考えて、この『資料集』を活用して“数字にも強い職員”にならないといけない。

(6)各県のCSW研修は、初学者、初任者でなく、国家資格や一定の経験を有している人を対象にしているので、座学の時間はあまりいらないと思っていたが、それなりに時間が必要である。

各県の研修では『コミュニティソーシャルワークの理論と方法』(日本地域福祉研究所監修、2015年)、『コミュニティソーシャルワークの新たな展開』(日本地域福祉研究所監修、中央法規、2019年)を使っていただいているが、CSW研修用に、この2冊から必要な部分を選択し、アレンジして新たな教材を作る必要がある。それを座学で行うか、e―ラーニングで行うかは今後考える必要がある。

(7)事例検討の仕方は、最初に事例全体の報告をしてから行うのではなく、最初は事例の概要を報告してもらい、その報告された概要に基づき、どのようなアセスメント、聞き取りをしないと援助方針が立てられないかということを認識させる必要性から、報告された概要に基づき、確かめるべきアセスメント項目、聞き出すべきアセスメント項目を、まず参加者個人がポストイットに書いて書き出す。それを基にグループごとに類型化する。この作業を通じて、個々人のアセスメントの視点と枠組が偏っていることを認識させる。その際に、「社会生活モデルに基づくアセスメントの視点と枠組みシート」を使う。

その後、事例は具体的にどう展開したのかを報告してもらい、それでよかったのか、望ましい支援方針はどういうことが考えられるのか“夢のある支援方針”を立案してもらう。岩手県では、この部分に時間を割いたが、あまりにも参加者が制度の枠組みや固定観念に囚われて支援方針を考えていたので、“夢”を語ってほしいと述べた。

事例は、参加者が抱えている困難事例か、県内にある実際の困難事例を使う。できれば、事例報告者には事例に基づく演習が終わるまで参加してもらう。

具体的事例を扱うので、改めてプライバシー保護を徹底化させる。必要なら、事例は回収する。

(8)ソーシャルサポートネットワークづくりに関する演習の成果物で、これはというものは今のところ把握できていない。大阪府の社会福祉法人の地域貢献とコミュニティソーシャルワークの研修の中から、素晴らしいものがでてくる予感がしている。

今後深めないといけない分野で、住民の差別、偏見をなくす福祉教育なども視野に入れて取り組みたい。この部分こそが、「地域共生社会政策」の具現化の“象徴”である。

(9)本来、ここに情報提供しているプログラムや演習シートなどは、商標登録や著作権の対象となるものであるが、我々社会福祉関係者はお互いの資質、能力、力量が向上し、福祉サービスを必要としている人々の生活が改善されることを願って仕事をしているのであるから、そのような制約はかけない。その分、多くの関係者が努力していることに“思い”を馳せてほしい。

(10)演習の進め方については、演習の課題に即して、まず個人作業をすることが大切。個人作業を通じて、その課題に関する自らの認識、力量を自己覚知することが重要で、最初からグループ討議をしてしまうとその自己覚知の部分が確認できない。

その後、小グループごとに討議をするが、その過程で自分の作業と他の人の作業とを比較する中で、自分を見つめ直す機会とする。

小グループで演習課題に関する課題を完成させ、全体会で発表し、研修講師が座学で学んだことを事例、達成課題に引き付けてコメントする。

第18号/2020年12月24日

11 「コアプア」のとらえ方とソーシャルワーク

〇1982年、私は三浦文夫先生とスウエーデン、ドイツ、フランス、イギリス等のヨーロッパ諸国における“行政とボランティア活動に関する調査研究”に出掛けた。この調査研究は、財団法人(当時)行政管理研究センターに委託を受けて行われた研究活動の一環であった。この調査研究は、1983年3月に『行政とボランティア活動に関する調査研究結果報告書』として刊行されている。

〇まるこの調査研究で尋ねたフランスの「カトル・モンド」(Quatre Monde)という団体は、フランスの日本大使館から紹介されて尋ねた団体であったが、都市の下層社会に滞留する“コアプア”と呼ばれる人々への生活支援をしている団体であった。「カトル・モンド」とは、日本語に訳せば“第4世界”という意味である。当時、“第4世界”という用語は初めて聞く用語で、三浦先生と戸惑ったことを覚えている。その際、団体の担当者から言われたことは、“あなたたちは、社会保障・社会福祉が整備されれば、貧困問題等は解決できると思っているだろう。我々が支援している人々は、制度では解決できない問題を抱えている人達で、今ヨーロッパ諸国はこれらの人々が都市に滞留し、大きな問題になっており、それを解決・支援するためにボランティア活動を行っている。そのボランティア活動は、生活技術を教えるとか、社会生活のマナーを教えるとか、子育ての仕方を教えるとか、社会関係の持ち方を教えるとかの活動をしている。したがって、ボランティアの中には教師や弁護士等も多くいる”ということであった。この話を聞いたとき、私は1970年頃の日本での「新しい貧困」の問題を思い浮かべた。

〇日本に帰国後、日本社会事業大学の吉田久一先生等にこれらの話をした際に、吉田久一先生から歴史的には“コアプア”と呼ばれる問題が昔からあったよと言われて、改めて社会福祉制度だけでは解決できない問題の重要性を認識させられた。

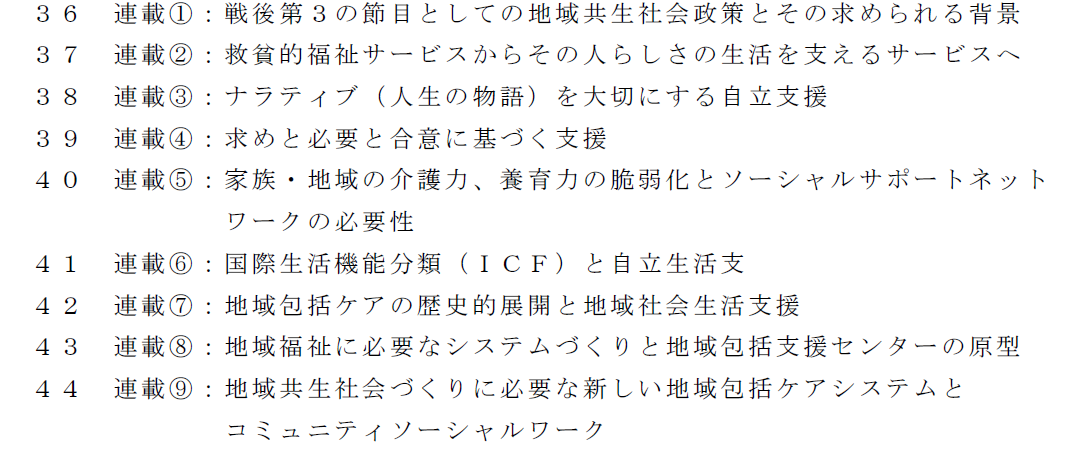

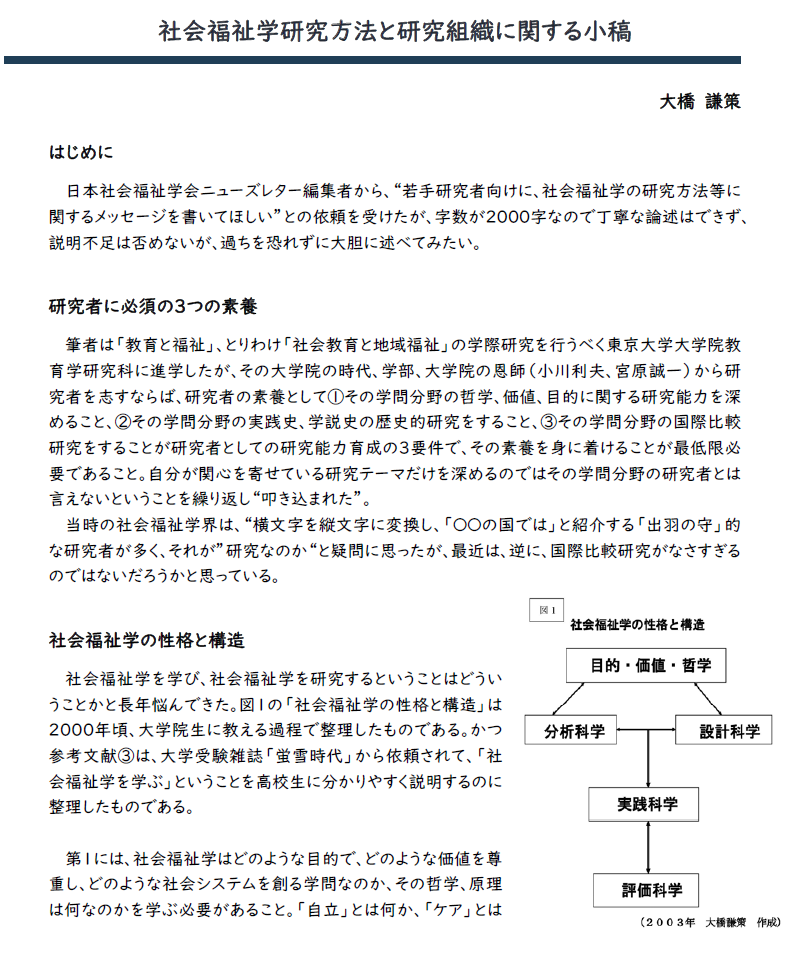

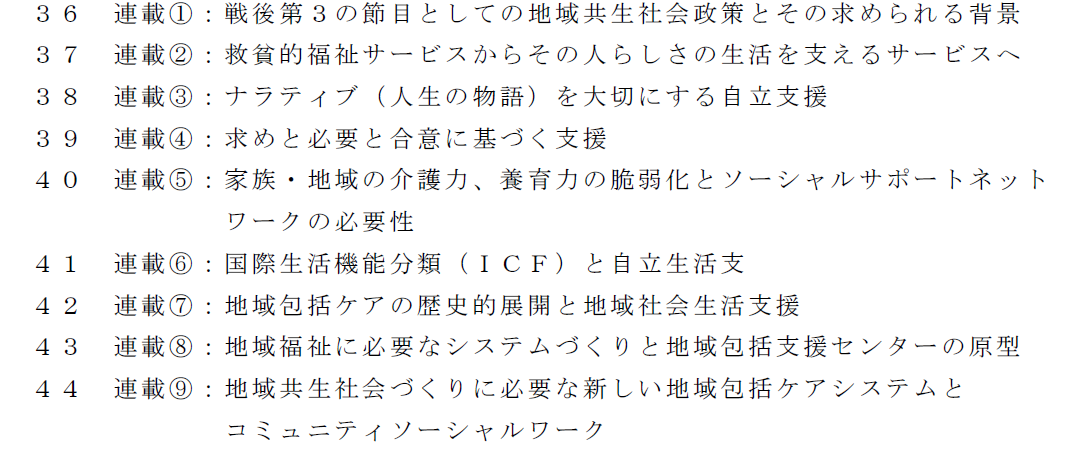

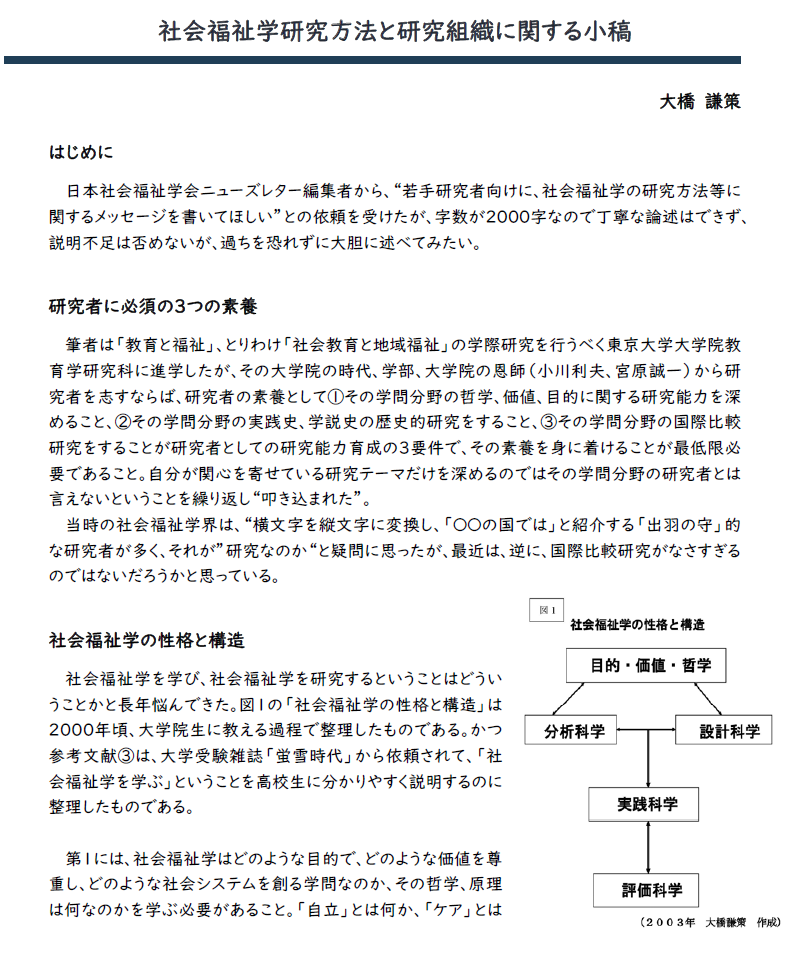

○話は変わるが、私は添付ファイルのように「社会福祉学の性格と構造」を考え、それを2000年当時図式化した。

〇この図で、社会福祉学の研究や社会福祉実践を“社会福祉の制度”から始めるのではなく、かつ“制度に依拠するだけでなく”、そもそも社会福祉学や社会福祉実践は何を目的にするのか、どこに価値を置くのか、社会福祉の哲学は何なのかをきちんと踏まえたうえで考えないといけないと常々考えてきて、この図になった。それは、自分自身、社会福祉の目的、理念を体系だって教えられてなく、いつも社会福祉制度から始める、考える研究や実践方法になじめなかったからである。

〇全国各地の研修の度に、社会福祉関係者の「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」、「社会福祉観の貧困」の希薄さに接してきただけに、社会福祉関係者に常に自らの「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活館の貧困」、「社会福祉観の貧困」の問い直しを促してきた。今月行われた岩手県のCSW研修でも、“事実は小説よりも奇なり”という複雑な、困難事例に対し、あるべき支援方針を立案する際に、参加者の「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活館の貧困」、「社会福祉観の貧困」に驚き、ワークショップ中に、もっと“夢を語ろうよ”と言葉を投げかける場面があった。介護支援専門員や障害者相談支援員、社会福祉協議会職員の社会福祉実践の目的、哲学、価値はどういうように形成されてきているのであろうか。

〇そんな折、國友公司著『ルポ西成――78日間ドヤ街生活』(彩図社、2018年)を読んだ。この本を読んで、私の社会福祉学や社会福祉実践の目的、価値、哲学は性善説に裏打ちされた“甘っちょろい”ものなのかと突き付けられた。学部学生時代、釜ヶ崎、山谷、寿町を訪ね、それなりに分かっていたつもりであったのはなんだったのだろうかと考えざるを得なかった。

〇それと対比する意味で、『獄窓紀』(ポプラ社、2003年)を書いた山本譲司著『累犯障害者』(新潮文庫、2009年)を読み直してみた。

〇地域生活定着支援センター等の制度を法務省や厚生労働省に働きかけて創設してきた山本譲司さんの人間観、障害者観と国友公司さんとの取り上げ方は違うにしても、その底流にあるのは、“人間が人間になる可能性をもって産まれてきた以降の幼少期にどのような生育過程を経ている”かが問題であり、それを十分理解し、その問題に対応するソーシャルワーク実践を考えないと“本来の救済にはならない”ということであろうか。

〇かつて、山口利勝著『中途失聴者と難聴者の世界』(一橋出版、2003年)を読んで、心身機能の障害から障害者のことを理解することの誤りに気付かされたが、今回の2冊の本でも同じことが言える。山本譲司さんが『累犯障害者』の中(P.228)で“ほとんどのろうあ者は、手話で考え、手話で夢を見るそうだ”と書いているが、このことの意味は大きい。

〇『ヴァルネラビリティへの支援――ソーシャルワークを問い直す』を書いた沖縄大学の玉木千賀子さんの博士論文指導の中で、“ヴァルネラヴルな人々の生育過程における言語環境の重要性”に着目するようにと言い、ピアジェやヴィゴツキーの“言語と思考”の関係の本を読んで、深めるようにと指導したが、國友公司さんも山本譲司さんもまさにその重要性を指摘している。

〇私も含めて、社会福祉関係者は「ナラティブ」の重要性をここ30年ほど強調してきたが、自分自身どれだけ「ナラティブ」の問題を深め切れていたのかと、この2冊の本を読んで自戒させられた。

〇ここに挙げた本を機会を見て読んで、自らの「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」、「社会福祉観の貧困」を問い直してほしい。

第19号/2020年12月27日

12 社会福祉実践における「実践仮説」と実践者の “ ゆらぎ ”

〇私はここ数年、千葉県、富山県、香川県、佐賀県、大阪府、岩手県の社会福祉協議会において、CSW研修を体系化させようと取り組んできました。その際、感じることは、社会福祉関係者の活動には「実践仮説」をもって意識的に取り組むという姿勢が弱いと感じている。

〇私が、東京都三鷹市の勤労青年学級の講師として取り組み始めたのは1966年度からですが、その際、小川正美社会教育主事から強く求められたのは、①勤労青年という教育実践の対象になる「学習者理解」を深めること、②これらの青年に対し、どのような教育目標を設定し、どのような教材や教育方法を駆使して実践するのか、1年間の、あるいは中期の「実践仮説」をもって取り組むこと、③年度が終わったら、「実践仮説」に基づいた実践がどうであったかを総括、評価し、文章化することであった。当時、日本社会事業大学の学部4年生であった私にとっては、それはとても厳しい“注文”であったが、それを意識化して取り組んだことが私を育ててくれたと今では感謝している。

〇三鷹市の勤労青年学級だけではなく、教育学分野では、教師が「実践仮説」をもって、実践に取り組むということが必要だと教えられてきたが、1970年代、社会福祉分野において「実践仮説」という言葉を使うと、関係者はその用語は初めて聞いたとか、「実践仮説」とはどういうことですかとか、用語の使用が共有化できないことに驚いた記憶がある。ある意味、社会福祉分野は“制度の枠”の中で、“制度に基づくサービスを提供”していたので、「実践仮説」という考え方を持たなくても通用してきたのかなと思ったことがある。

〇しかしながら、これからは制度が十分でなければ、ニーズに対応する新しいサービスを開発する必要があるし、生活のしづらさを抱えている人への伴走的支援によるソーシャルワーク実践が求められてきている。そこでは、実践者の「実践仮説」が大いに問われるはずである。

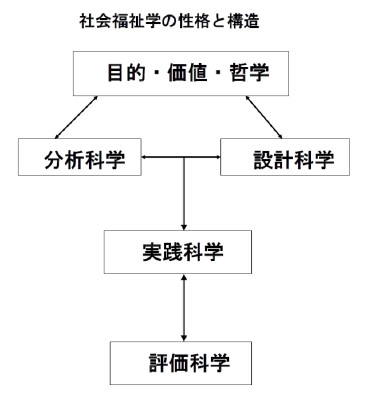

〇添付したのは、私が、自閉症者への支援を全国でいち早く取り組み、先駆的実践を展開してきた社会福祉法人嬉泉の理事長であった石井哲夫先生に頼まれて、法人の機関紙『嬉泉の新聞』(No.58、2005年7月)に寄稿したものである。

〇社会福祉関係者は、意識しないと、ついついパターナリズムになりがちである。そのことを踏まえて「実践仮説」をもつことと、実践の過程での“揺らぎ”(自省的省察)の必要性について書いたものである。

〇なお、ドナルド・ショーン著、佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵――反省的実践家は行為しながら考える』(ゆみる出版、2001年)もぜひ読んでほしい。教育学の分野では、重要な文献の一つである。

添付資料

第21号/2021年1月18日

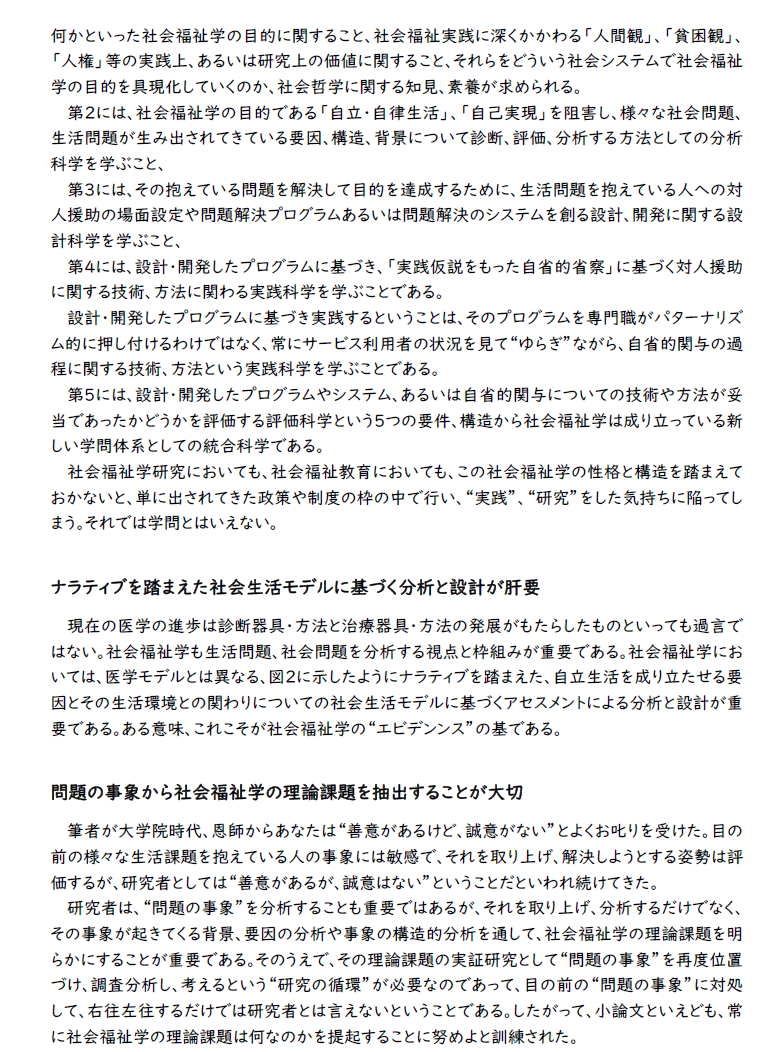

13 社会福祉学研究方法と研究組織に関する小稿

〇日本社会福祉学会の「学会ニューズレター」に寄稿した拙稿を添付します。名誉会員として若手研究者向けに、社会福祉学の研究方法について書いてほしいとの要請で書きました。

添付資料

第22号/2021年3月2日

14 講演・研修の「講師」の立ち位置と「バッテリー型研究」

〇私は、1960年代、東京都三鷹市で中卒青年等を対象とした青年学級の講師を約10年間担当した。その際に、青年たちから投げかけられた言葉はいまでも忘れられないし、忘れてはいけないと“自虐”的と思えるほど意識して研究者生活をしてきた。

〇その言葉は“あなたたちが大学院に進み、研究できているのは我々の税金があるからではないのか。我々は、勉強したくても家が貧困で高校へも行けなかったし、大学へも行けなかった。だから、この青年学級で学んでいる。あなた方の奨学金も我々の税金で賄われているのではないのか。そいうことを考えてあなたは生活し、研究しているのかという”問い掛けであった。

〇当時は、東大紛争もあったりして、このような言葉がだされたのだと思うが、この言葉は自分にとって大変身に堪えた。そうでなくても、日本社会事業大学を進路として選択する際に、そのような考えを自分でしていたものの、直接、面と向かって、このような言葉を投げ掛けられると身に堪えた。それ以来、ディレッタンティズム(もの好き)で研究するのではなく、社会に貢献できる研究者になろうと誓った研究生活であった。

〇そんなこともあり、私は講演や研修を依頼されると、常に参加者にどのような“お土産”を持って帰ってもらうのか、参加してよかったと思える“成果”をどう提供できるのかを考えてきた。

〇また、講演や研修等の頂いた機会にその地域、その組織、その自治体から何を自分が学ぶかということを常に考えてきた。それは自分自身の学びであると同時に、参加者への“お土産”の素材を掴むことにもつながっていた。

〇その際の私の姿勢として、自分が学んだことや自分が知っている情報を“分かち与える”という、ややもすると“上から目線”になりがちな“教える”ということではなく、参加者がこれから考える糸口、課題を整理し、学びへの関心、興味を引き出せるような契機になればということを常に意識してきた。それは、言葉で優しく言うとか、言葉で励ますとかいうことではなく、参加者が主体的に考え、行動に移したいと思えるような問題の整理と課題の提起を志すことであった。

〇一方、私は1985年1月に『高齢化社会と教育』を室俊二先生と共編著で上梓した。それに収録された論文の中で、生涯教育、リカレント教育、有給教育制度等に触れながら、これからは高学歴社会と高度情報化社会が到来し、従来のような知識“分与”的、情報伝達的教育や研修は変わらざるをえないことを指摘した。

〇今、文部科学省はアクティブラーニングの必要性をしきりに強調しているが、それはかつて社会教育が青年団を中心に提唱してきた「問題発見・問題解決型協働学習」で言われてきたことと同じである。

〇このような状況のなかで、地域福祉研究者は、気軽に“地域づくり”、“地域共生社会”づくりというが、どのような立ち位置で研究し、どのような立ち位置で講演や研修に臨んでいるのであろうか。

〇他方、私は地域福祉実践をしている現場の方々と“バッテリーを組んで”、その地域、その自治体、その社会福祉協議会をフィールドにして研究を行ってきた。そして、その研究は一時的なものではなく、長期に亘り、継続的に関わることによって行われるべきものだと考えてきた。

〇地域に住んでいる住民は、移転、移住しようにも、先祖伝来の土地、「家」のしがらみの中で生きており、気軽に移動できない状況を十分理解しないままに、外部から入り、外部の目線で“気軽に”地域づくりを言い、短期で関わりを切ってしまう研究方法は、あたかも住民の方々を弄ぶかのように思えていたからである。

〇私は、1970年に現在の東京都稲城市に移住し、地域活動を始めたが、それ以降、よほどのことが無い限り、この稲城市を離れることをしまいと決意を固めた。“地域づくり”を言うということは、それだけの重みのある取組であるべきだし、そうでないと住民の方々は納得してくれないと思ったからである。現に、そのような指摘は各地で幾度も聞いたし、聞かされてきた。

〇そんなこともあり、“バッテリーを組めた地域”には、長い地域では40年間のお付き合いをさせて頂いている地域もある。

〇ところで、このような文章を書いたのは、まさに「老爺心お節介」の最たるものかもしれないが、最近目にする論文等を読んでいて、研究者自身の立ち位置を明確にしないままに、取り組まれている実践を評価、紹介しているものが多く、地域福祉研究者として“一種の研究倫理”に抵触しているのではないかと思う論文を散見するからである。全国のいい実践は、大いに紹介し、情報共有化がおこなわれてほしいが、その場合でも紹介なのか、評論なのか、自分の学説の論証に使うのか等その位置づけは明確にしてほしいものである。しかも、その実践のアイディアは誰が出したのか、参与観察をするならばどういう立ち位置で行うのかを明確にする必要がある。最近、政治学の分野で「オーラルヒストリー研究法」が活用されているが、ある政策、ある実践がどういう形で企画され、政策化されていくのかを、その過程の力学も踏まえて研究が進められている。地域福祉研究においても、同じような研究の枠組みを作る必要があるのではないかと考え、この拙稿を書いてみた。

第23号/2021年3月25日

15 これからの社会福祉士――地域共生社会政策と社会福祉士の役割

〇日本社会福祉士会のニュースの200号記念に寄稿した拙稿「これからの社会福祉士―地域共生社会政策と社会福祉士の役割」を添付しました。お暇な折にご笑覧下さい。関心のある関係者にもご回覧下さい。

第26号/2021年6月17日

16 奥田知志・原田正樹編『伴走型支援』の感想

〇奥田知志・原田正樹編『伴走型支援――新しい支援と社会のカタチ』(有斐閣、2021年)は、生活困窮者支援法や地域共生社会政策作りに関わった研究者、実践家の“思い”が凝集された本である。社会福祉協議会関係者、地域福祉研究者は是非学んで欲しい。その感想の一端を記しておきたい。

(1)生活困窮者、生活のしづらさを抱えている人を発見し、その人々との「つながり」を作り、信頼関係を構築して支援していく姿勢、哲学、関わり方の際の言葉遣いなどに込められた気持ちには学ぶことが多々ある。

(2)そのうえで、強いて述べるとすれば、ソーシャルワーク実践としての支援において、かつ地域福祉研究として深めなければならない点が幾つかある。

①生活のしづらさを生み出す社会的要因と個々の生活のしづらさを抱える人の問題とが、やや安易につなげて論じれている。同じ、社会的要因の中でも、その影響を“受けている”人は、どのような関り、個別要因が働いてそのような状況になったのかを丁寧に分析する必要がある。マス、マクロとしての社会的要因が、ある人には影響がさほどでなく、ある人には厳しく働いてしまう点へのアプローチ、分析を丁寧にする必要がある。そのことは、生活困窮者や生活のしづらさの“事象”を問題にするだけでなく、それらの問題を抱えている人の個人的要因とその人の置かれている社会的環境、要因との接点に関わるというソーシャルワーク実践の根幹の問題である。

②ソーシャルワーク実践には、生活のしづらさを抱えている人の生きる希望、生きる意欲、生きる見通しを引き出し支援する機能があり、戦前においてはそれを“積極的社会事業”として位置づけていた。このようなソーシャルワーク実践の歴史に触れることなく、“新しい支援”というのは、ソーシャルワーク研究をしてきたものにとっては悲しい。社会福祉の歴史も含めてソーシャルワークをきちんと学んで分析することが研究者としての務めである。

③「新しい支援」はどういうシステムで行われるべきなのか、その点での論述がない。「社会のカタチ」という言葉を使っているが、それはどのようなシステムを通して具現化されていくのか、地域福祉研究としては考えていかねばならない課題である。とりわけ、生活のしづらさを解決するために、厚生労働省も言っている参加支援、地域づくりをも考えた重層的支援では、地域におけるソーシャルサポートネットワークの構築に関わることが重要であると私は考えているが、それが「社会のカタチ」につながると思うのだが、論述がない。このことは、①の論点ともつながる。

④生活のしづらさの“事象”は、「ホームレス」(ハウスレスとは違う)やごみ屋敷といった“事象”に現れ、それを解決するために支援を展開することになるが、それらの“事象”を抱えている人の「生きづらさ」の実態、事象と「生きづらさの理解」(向谷地生良)はどれだけ深められ、かつ関係者の共有化が図られているのであろうか。その「生きづらさ」は、その人の生育過程にかなり関わる場合もあるし、その人の生活技術能力・家政管理能力との関りもある。また、それは、その人の人間関係、社会関係の持ち方にも関係があるのか、それとも自己表現能力との関りや自分の気持ちの言語化に問題があるのかといった要因が十分に分析(アセスメント)されず、“事象”の解決だけに目がむいてしまうことは、①の論点とも関わるが、ソーシャルワーク実践としては如何なものであろうか。

生活のしづらさを抱えている人々の特色的概況を社会福祉関係者が情報共有したうえで、個々の事案に“レッテル貼りで臨む”のではなく、その人の個人をよくアセスメントして対応することが肝要なのではないか。

(3)コミュニティソーシャルワークの特色は、生活のしづらさを抱えている人(経済的困窮者への経済的給付だけでは解決できない人、在宅福祉サービスなどの非貨幣的ニーズへのサービス提供(三浦文夫)だけでは解決できない“問題”を抱えている人)の“問題解決”(課題解決とは違う)において、制度化されたフォーマルケアサービスを最大限に活用しつつ、それと住民が有しているインフォーマルケアとを“有機的に結びつけて”支援を展開するところに特色がある。

したがって、コミュニティソーシャルワークは“個別支援と地域づくり”ではなく“個別支援を通して、その問題と切り結ぶことによる地域づくり、地域住民の意識変容を図る営み”である。そこがコミュニティワークとも違うところであるし、“地域を基盤としたソーシャルワーク”とも違うところである。

生活のしづらさを抱えた人への重層的支援の重要なポイントの一つは、この個別支援を通じて、その人の地域生活支援と社会活動支援を展開する上での地域のかかわり方、社会のかかわり方を変えていく営みである。

第30号/2021年9月6日

17 井上英晴先生の「岡村重夫理論」の考察を読んで

〇井上英晴先生の存在を認識したのは。先生が福岡県嘉穂郡穂波町社会福祉協議会の福祉活動指導員として、産炭地における生活課題に取り組んだ実践レポートを読んだことが最初であると記憶している。

〇その後、井上先生が大学院での論文を基に刊行された『福祉コミュニティ論』(小林出版、2004年)を読み、それを日本社会事業大学の大学院で教材文献として紹介し、その批判検討をした記憶がある。その本では、井上先生は、大橋謙策の福祉コミュニティ論の考え方は間違っていて、岡村重夫の福祉コミュニティ論が正しいと、大橋謙策論文を批判していながら、最後は大橋謙策の考えを何か肯定しているかのような論説の仕方をされていたことを思い出している。

〇この度、井上英晴先生が鳥取大学を退職して、高松大学発達科学部に移られてから書かれた、以下の論文を読み、久しぶりに“知的好奇心と興奮”を覚えたので、その一端を紹介したい。

①『岡村重夫の生活者原理(社会福祉の援助原理)には個別性の原理が含まれるのか』(高松大学研究紀要第51巻、P.1~21、2008年投稿)

②『岡村重夫はのりこえられたか――「地域社会関係(原理)」について』

(高松大学研究紀要第52・53合併号、P.1~24、2009年投稿)

③『岡村重夫による和辻哲郎の需要と批判』

(高松大学研究紀要第56・57合併号、P.39~80、2011年投稿)

④『死あるいは死ぬということと、岡村重夫の死の援助』

(高松大学研究紀要第58・59合併号、P.1~59、2012年投稿)

〇井上英晴先生は、岡村重夫先生の(岡村重夫講演「現代の社会福祉の特徴」『大阪市社会福祉研究』特別号、大阪市社会福祉協議会・大阪市社会福祉研修センター、2002年) “日本の研究者を見ていると、社会福祉の問題は一体何なんだということが研究されていない。社会福祉の本がたくさんあるが、どれを見ても全くつまらない。中身は大学の先生なんかが来ているんですけども、みんな紙屑みたいなものだと思いますね。‥‥‥見たら全くつまらない。お金と時間のムダなんですね。それは何故かというと、社会福祉の「固有性」、社会福祉は何なのかということ、他のものとは違う、ここに特色があるんだということが研究されていない‥‥‥福祉がなければ社会がつぶれてしまうという、そういう必然性があるんだということを証明していかなければならない”という言説を引用しつつ、岡村重夫先生の理論を多角的に、多面的に検討した論稿を書かれている。

〇上記した大学紀要の論稿はいずれも長文で、引用文献も哲学分野も含めて、多面的に引用されて、諸々の論説を丁寧に批判検討されている。先に述べた岡村重夫先生の言説の持つ意味を多くの社会福祉研究者並びに地域福祉研究者に考えて欲しいと思った。

①の論稿では、私は個別性が問われるのは“支援する側”の視点であり、“主体性”はサービスを必要とする人の側の論理であり、その両者の“合意”が重要であると考えた。訓詁学的に論議をするのではなく、“求めと必要と合意に基づく支援”の展開を心がける必要性を改めて感じた。

②の論稿では、岡本栄一先生の論説を巡っての検討であるが、そもそも岡本栄一先生の論説の立論に問題があると私は考えており、1970年代の岡村重夫先生のコミュニティケアの考え方や私の「施設の社会化論と福祉実践」(1978年)で書いた域を超えてはいないと感じた。

③の論稿は、岡村重夫理論が和辻哲郎の考え方を援用したものだということがよく分かった。ただ、主体性についての岡村重夫理論の考察はやや浅く、岡村重夫先生はどうしたら主体性が確立できるのかについて論説しきれていないことをもっと深めるべきではなかったかと感じた。この点は、戦前の海野幸徳等の積極的社会事業論との関係なども深めるべきではなかったかと感じた。

④の論稿は、岡村重夫先生の「死の援助」についての言説(岡村重夫先生は「死の援助」――死の相談を受けられないソーシャルワーカーは落第と述べている)であるが、学生の「死の援助」に関わるレポートも引用しながら展開しており、福祉教育の教材、方法論の上でも考えることが多々ある論文である。ここでも、岡村重夫先生の社会福祉の「固有性」について論じている。

〇井上英晴先生のこれら一連の論稿は、今日の地域共生社会政策を考える上で、とても考えさせられる論点が多く含まれている。

〇「老爺心お節介情報」第30号で書いた、特例貸付の方々や生活のしづらさを抱えた人日を支援する際に、その事象のみに囚われず、それらの事象を引き起こす社会構造が、ある人には強く働き、ある人は乗り越えるという“違い”を意識しつつ、それらの人々への支援のあり方を考えることこそが、対人援助としての社会福祉の「固有性」であると改めて考えた。「老爺心お節介情報」第30号共々読んで頂きたい。

〇また、私は、岡村重夫理論については、その原著は読んできたし、松本英孝著『主体性の社会福祉論――岡村社会福祉学入門』(法政出版、1999年)や『岡村理論の継承と展開』全4巻、ミネルヴァ書房、2012年)も読んで、それなりに理解してきたつもりではあるが、こういう見方、考え方もあるのかと改めて岡村理論を見直す機会になった。

第31号/2021年9月20日

18 ICFの視点に基づくケアマネジメント方法を活用したソーシャルケア

〇私は、2001年のWHOのICF(国際生活機能分類)の日本語版翻訳に際し、その「社会活動」領域の作業班長を仰せつかりました。私自身、1960年代から障害者の学習・文化・スポーツ・レクリエーションの振興に取り組んでいましたし、社会福祉は憲法第25条の規定による社会権的生存権の保障のみならず、憲法第13条に基づく幸福追求権、自己実現を図ることも社会福祉推進の法源、根拠とすべきと考え、実践も研究もしてきましたので、2001年のWHOのICFの考え方である生活環境を改善することの重要性についてはさほど驚きませんでしたし、“今更”という感慨を持ったことは事実です。

〇しかしながら、厚生労働省がWHOのICFを翻訳し、その考え方を普及させるとなると話はかわってきます。私は、当時、厚生労働省の担当者に、“このICFの考え方を取り入れると障害者分野の施策の大幅な見直しが必要ですよ。状況によっては、障害基礎年金や障害者手帳のもつ意味が変わってきますし、障害認定に伴う制度自体の改編が必要になると思いますが、それでも行いますか”と質問したことを覚えている。

〇その当時は、生活環境の変化がサービスを必要としている人の生活意欲、生活方法、行動様式、生活圏域の拡大を劇的に変えるというイメージはさほどなかったことは事実です。

〇しかし、その後の介護ロボットの開発・普及、ICTを活用しての福祉機器の開発・普及の進展は目を見張るものがあり、これからのケアワーク、ソーシャルワークというソーシャルケアはICFの視点に基づく福祉機器の利活用を前提としたものでなければ“使い物”にならなくなってきています。

〇しかしながら、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、障害者相談支援専門員などの養成・研修において、福祉機器に関する領域は殆ど“皆無”といっても過言ではありません。福祉機器を利活用しての生活環境を改善させることは、これからのソーシャルケアの実践においては不可欠となっています。

〇先日読んだ森島勝美著『奇跡の介護リフト――介護業界に風穴を開けた小さなメーカーの苦闘の記録』(幻冬舎、2022年)は、是非多くの社会福祉関係者に読んで欲しい文献です。

〇本書には、自宅において介護リフトを利活用することによって、“寝たきりの高齢者”の生活変容、生活意欲などが紹介されています。

〇社会福祉(社会事業)は、戦前から福祉サービスを必要としている人の生きる意欲、生きる希望、生きる見通しを引き出し、支えることが重要であり、それが“積極的社会事業”であると言われてきましたが、まさに福祉機器はそのような機能を有しています。

〇その際に重要なことは、福祉機器には補聴器もその範疇に入っているということを忘れてはいけません。2021年3月に出されたWHOの「聞こえ」の保障にかかわる報告書で、“難聴がうつ病を誘発し、それが認知症へとつながっている”ことを指摘しています。

〇社会福祉関係者は補聴器も含めた福祉機器の利活用に関心を寄せることが肝要です。このことは、拙著『地域福祉とは何か――哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク』(中央法規、2022年)の中で、地域自立生活支援における福祉機器の利活用の重要性についても述べています。

第34号/2022年3月24日

19 「ひきこもり」の人たちへの関わり方、支援のあり方を考える本

林恭子著『ひきこもりの真実――就労より自立より大切なこと』ちくま新書、2021年。

石川良子著『「ひきこもり」から考える――<聴く>から始める支援論』ちくま新書、2021年。

〇林恭子さんは“ひきこもり当事者”の方で、ご自分の体験を基に、“ひきこもり”支援のあり方について述べられています。

〇“支援を受ける側”の立場から、“ひきこもり”支援は“就労がゴールではない、自己肯定感の回復が先であり、大切である”。

〇支援者に伝えたいことは、“向き合うのではなく、支援する側―支援される側という関係ではなく、横に並ぶ”こと、 “アウトリーチは当事者にとって恐怖以外のなにものでもない”。

〇“分かるということよりも分かろうとしている姿勢が当事者に伝わることが大切”、“当事者に見えている世界を知って欲しい”等など、とても考えさせられる内容が書かれています。是非読んで下さい。

〇石川良子さんの本は、ひきこもりの方々と20年間近く関わってこられた体験を基に社会学研究者として書かれたものです。

〇林恭子さんの本を読んで、私は、改めてソーシャルワーク支援を必要としている人の一般的属性概況を知識として知っている必要があるが、その属性概況に“レッテル”を貼って、その属性概況の一般的「枠組み」で支援を考える支援をしてはならないこと、一般的属性概況を踏まえた上で、なおかつその一人一人にきちんと向き合い、その人のナラティブに基づき支援をすることの重要性を再確認させられた。

〇皆さんにも支援者の姿勢として、是非考えて欲しい点である。

第35号/2022年5月5日

20 「医療的ケア」を必要としている人へのソーシャルワークと生命倫理

〇私は、2000年前後に、日本社会事業大学大学院、同志社大学大学院、東北福祉大学大学院、淑徳大学大学院等での授業において、社会福祉学研究者の基礎的素養として、社会福祉学の基本になる哲学を学ぶ授業を行っていたことがある。その際のテキストとして、生命倫理やケアの考え方、公共福祉などに関わる文献を取り上げて行っていた。

〇今日のように、「医療的ケア児」への支援、終末期を迎えているがん患者、高齢者等への支援、難病の方への「社会生活モデル」に基づくソーシャルワーク支援を考える際に、あらためて支援に当たる立場としてソーシャルワークにおける生命倫理、ケア観を問い直しておく必要があるだろう。

〇私が学んでいた1960年代当時の日本社会事業大学の学生には、脳性まひの学生がおり、その学生の支援に仲村優一先生が多大の努力をされていた。その学生の一人は、「青い芝の会」のメンバーとしていろいろ活動していた。1975年に横塚晃一さんが『母よ殺すな』(すずさわ書店)を上梓した時代で、障害を有している子どもをもった親の苦労、苦悩と障害を有している子ども自身の生存権、幸福追求権との関りをいろいろ考えさせられた時代であった。

○前にも紹介したが、SOMPO福祉財団文献賞を受賞した高阪悌雄著『障害基礎年金と当事者運動――新たな障害者所得保障の確立と政治力学』(明石書店、2020年)を是非読んで欲しい。

○今日の「医療的ケア」を必要としている人へのソーシャルワークと生命倫理との関係も、内容的にとても重い問題であるが、地域福祉実践・研究を志すものとして避けて通れない課題である。

〇医療従事者における“呼吸すること”を保障する「医学モデル」に基づく実践としての生命倫理とは異なり、社会福祉従事者においては“生きること”を保障する「社会生活モデル」に基づく実践であり、医学分野の生命倫理を踏まえながらも、「社会生活モデル」に基づく実践における生命倫理、ソーシャルワークのあり方を論究する必要がある。

〇この間、以下の本を読んで「生きること」、生命倫理についていろいろ考えることがあった。

松本俊彦編著『「助けて」が言えない――SОSを出さない人に支援者は何ができるか』日本評論社、2019年。

児玉真美著『殺す親、殺させられる親――重い障害のある人の親の立場で考える尊厳死は・意思決定・地域移行』生活書院、2019年。

〇松本俊彦編著『「助けて」が言えない』の中で、精神障害者への支援において、“コンプライアンスから、アドヒアランスへと発展し、いまや患者と医療者のパートナーシップをより重視したコンコーダンス”の時代だという記述に大いに期待したいと思うものの、実情はそうなっているのだろうかと考えてしまった。精神障害者の地域自立生活支援における“コンコーダンス”の時代を我々は市町村で構築できるであろうか。

〇児玉真美著『殺す親、殺させられる親』は、第2部で「死ぬ・死なせる」をめぐる意思決定について書かれている。一人暮らし高齢者や一人暮らし障害者の終末期支援をしていく際に、我々が考えておかなければならない課題が提起されている。

第35号/2022年5月5日

21 「生きづらさを抱えた人」の支援と地域生活定着支援センター

〇地域共生社会政策の一環として,地域福祉計画、地域福祉支援計画を策定する際に、自殺予防、再犯防止、孤立・孤独対策等も包含して計画策定することが求められている。

〇『新ノーマライゼーション』2022年4月号(日本障害者リハビリテーション協会)は、矯正施設出所者への支援のあり方について特集している。全国に48ある地域生活定着支援センターの取組や千葉県中核地域生活支援センター等の取組が紹介されている。「生きにくさを抱えた障害者等の支援者ネットワーク」の赤平守さんが「支援の本質を問い続けて――生きにくさネットの活動」を書いています。赤平さんは、“生きにくさを抱えている人の心はいつも揺れ動いています。「地域で生きる人を、地域で支える」のであれば、その人を知る努力と確かな根拠を基にした想像力が必要となります”と述べていますが、ソーシャルワークにおける「2つのそうぞう性(想像力と創造力)」の重要性と、“レッテル”を貼って分かった気にならないで、福祉サービスを必要としているその一人一人のナラティブに基づく支援のあり方が問われています。

〇また、犯罪という事柄に我々は目が行きがちであるが、その背後には貧困、障害、いじめ、虐待などの問題があり、その人のソーシャルサポートネットワークが崩壊したときに“犯罪”がおきていることを考え、支えていく意味が問いかけられている。

第35号/2022年5月5日

22 文化人類学とソーシャルワーク

〇かつて、私は加地伸行著『儒教とは何か』(中公新書、1990年)等の儒教関係の本を読んで、儒教とは何かを考えようとした。それは、自分を含めて、日本人のものの考え方、感じ方に色濃く儒教の“教え”が入り込んでおり、影響を受けている。地域福祉の主体形成を考えていくとき、これらの問題は看過できないと考え、チャレンジしたが事実上その作業はとん挫している。

〇以前紹介した山本七郎著『日本資本主義の精神~なぜ一生懸命働くのか~』(PHP文庫、1995年)も同じ文脈である。

〇それは、マックス・ヴェーバーが書いた『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』をひも解くとすれば、それと同じように日本人に影響与えた考え方、思想を探ろうという文化人類学的発想からでたものであった。

〇私は、1970年代に“日本の福祉文化の底流にあるものに興味、関心を寄せ”、文化とは何かを理解したいと思ったし、その日本人の文化と社会福祉との関りを考究したいと考えたが、“奥が深く、幅が広く、とても自分には手が負えない”と考えて、その研究アプローチも断念せざるを得なかった。

〇しかしながら、住民の生き方、地域のありよう等を考えないで地域福祉研究をしていていいのだろうかとういう“脅迫観念”ともいえる思いは今になっても消えないでいる。

〇かつて、中根千枝の「タテ社会の構造」理論を援用して、2005年に「わが国におけるソーシャルワークの理論化を求めて」(『ソーシャルワーク研究』第31巻第1号)を書いたのもその“流れ”から来ている。

〇この連休中に、宮城谷昌光著『孔丘』(文芸春秋、2020年)を読んだ。この本は、孔子の生涯と考え方を小説にしたものであるが、この本を読みながら如何に自分の中に儒教の考え方が入り込んでいるか改めて再認識させられた。

〇「法」と「礼」、「徳」、「天」といった人間の行動を律する語句や考え方が如何に当たり前のように自分の中にあることに驚かされた。

〇文化人類学や社会思想史は、形になりづらいものであり、研究の難しさはあるが、社会福祉学が自立支援を目的に考えるとすれば避けて通れない課題ともいえる。日本の社会福祉学研究を文化人類学の視点を踏まえて行う人が出てこないであろうか。

第35号/2022年5月5日

23 社会問題の分析視角と鈴木孝夫著『ことばと文化』

〇私は、恩師の小川利夫先生から研究指導を受ける際、“おまえの分析視角は何か、そのナイフは先行研究を踏まえた理論課題を明らかにできる研ぎ澄まされているナイフなのか、それともなまくらなのかどうか?”、“事象に流されて、紹介するだけのものは論文とは言わない”等と常に戒められてきた。

〇そんなこともあり、私は論文を書くときに、あるいは講演をする際にとても十分とはいえないにしても、常に以下のようなことを考えて研究生活を送ってきた。

① 何故、その社会問題、事象を取り上げるのか、それを取り上げる意義は何か?

② 取り上げた社会問題、事象をどう分析するのか、その分析の視角は何か?

③ 分析した個々の要因間の関係の構造を考え、何が幹で、何が枝で、何が葉なのか、枝葉末節を考えて、構造的に分析を行い、考えているか?

④ 分析をした社会問題、事象を通して、社会福祉学界に対してどのような理論課題を提起し、論述しようとしているのか、その理論課題に即した先行研究も十分踏まえて論述しているのか?

〇上記のことを私が意識して分析視角、問題構造という用語を使って書いた最初の論文が「現代児童の問題構造と分析視角」(『ジュリスト』572号、有斐閣、1974年10月)である。

〇自分のことを棚に上げておこがましいことを言うようであるが、最近の実践や研究において、上記のことがほとんど触れられずに、“犬が歩けば棒に当たる”類の研究姿勢が多いことはなぜなのだろうか? それは私達の世代の“大学院”での研究指導が不十分であったからであろうか。

〇鈴木孝夫著『ことばと文化』(岩波新書、1973年)を2022年6月に読んだ。残念ながら、この本は1973年に初版が出ている。

〇私が、1970年頃に日本の文化を基底とした社会福祉のあり方と、WASP(ホワイト、アングロサクソン、プロテスタント)の文化を基底としたアメリカの社会福祉の考え方、とりわけ社会福祉方法論との関係で悩んでいたころに出た本である。

〇生活のしづらさを抱えている人を支援する際に、その人の文化的基底は何か、生活文化は何か、その違いを抜きにして“アメリカ直輸入”的に社会福祉方法論を論じ、支援の際に援用することにどうしても馴染めず、文化、言葉、心理というものを学ぼうとしたが、あまりにも奥が深くとん挫した研究経験を私は有している。

〇ところが、この『ことばと文化』を読んで、初版本が出た時に、この本を読んでいれば、あるいは私の研究上の“分析視角”や“問題構造の描き方”は変わっていたかも知れないと直感的に思った。というのも、生活問題を取り上げる社会福祉研究は、生活問題の事象をどのように表現し、どのような文脈の中で分析し、関係づけて考えるか、そのヒントが『ことばと文化』の中にあるからである。

〇鈴木孝夫氏は、慶應大学名誉教授であり、言語社会学者である。1926年に生まれ、2021年の2月に逝去している。逝去に際し、多くのマスコミが鈴木孝夫氏の論功を取り上げ紹介した。浅学菲才の私は不覚にも、その時はじめて鈴木孝夫氏の論功を知った。(鈴木孝夫氏が逝去された報道の後、すぐにこの本を購入したが、1年間本棚に“積読”の状態で、漸くここに来て読むことができた)。

〇『ことばと文化』の初版本が出された1970年代初頭の頃、社会福祉と社会教育の学際研究をしていた私は、その二つの領域の文献とその領域の政策動向、実践情報を把握するのに精一杯で、精神的にも、時間的にも余裕がなく、広く“文化”や“ことば”に関する文献を検索できていなかった。“文化”については、いくつかの文献を渉猟したが、あまりにも奥が深く、幅が広く、“社会福祉と文化”の関係を分析できる視角を確立できる自信が持てず、諦めてしまった経験を有している。

〇鈴木孝夫氏は、『ことばと文化』の中で次のように述べている。

① “文化の単位をなしている個々の項目(事物や行動)というものは、一つ一つが、他の項目から独立した、それ自体で完結した存在ではなく、他のさまざまな項目との間で、一種の引張り合い、押し合いしながら、相対的に価値が決まっていくものなのである”(P.4)

② あらわれた文化とかくされた文化――“ある国の人々の生活や考え方を隅々まで支配している、その国の文化というものは、そこに生まれた人々にとっては、空気の存在と同じく、元来自覚されにくいものである。‥‥‥普通の人が気付く、いわゆる文化の相違は、比較的目につきやすい、具体的な現象に限られることが多いのである。あらわな文化という(over culture)と呼ぶ文化の側面がこれである。

この顕在的な文化に対して、目に見えにくい、それだけに、中々気が付かない文化の側面のことをかくれた文化(cover culture)と呼ぶ。‥‥‥このように文化の項目としては全く同一のスプーンを使いながら、日本人と西洋人との間には、ちょっと人が気が付かない構造的な違いが見られる。‥‥‥かくれた部分に気付くことこそ、異文化理解のカギであり、また外国語を学習することの重要な意義の一つはここにあるといえよう。(P.15~17)

③ “ことばが、私たちの世界認識の手がかりであり、唯一の窓口であるならば、ことばの構造やしくみが違えば、認識される対象も当然ある程度変化せざるを得ない。”(P.31)

④ “ことばというものは、混沌とした、連続的で切れ目のない素材の世界に、人間 の見地から、人間にとって有意義と思われる仕方で、虚構の文節を与え、そして分類する働きを担っている。言葉とは絶えず生成し、常に流動している世界を、あたかも整然と区分された、ものやことの集合であるかのような姿の下に、人間に提示して見せる虚構性を本質的に持っているのである”(P.30~31)

⑤ “ものにことばを与えるということは、人間が自分を取り巻く世界の一側面を、他の側面や断片から切り離して扱う価値があると認めたということにすぎない。

化学式でH₂Oと一括できる同一のものが、日本語で「氷」、「湯」、「ゆげ」に始まり、「露」「霜」から「春雨」や「夕立」に至る、何十という別々のことばで呼ばれていることは、しかし、確実なものとしての存在は、H₂Oだけであって、それ以外の名称は、名前だけの実体のない存在、つまり対象の側に必然的な裏付けのない虚構であるということにはならないのである。

何故かといえば、このH₂Oですら、人間が世界のある特定の角度から整理した結果、把握されたものであって、決して最終的な、確実なものではないからだ”“(P.39~40)

〇我々が、社会問題、生活問題を取り上げて研究する際、どの視点からその問題を取り上げるのか、そしてその問題の整理にあったて、どのような“言葉”で分析するのか、その結果どのような理論課題を提起するのか、とても重要なことである。

〇アメリカ人の“ものの見方、考え方”における文化と、日本人の“ものの見方、考え方”の違いと、それを表現する仕方が違うということをよく踏まえて海外研究、国際研究をする必要がある。

〇“ことわざ”はその国の文化、生活慣習にすぐれて影響を受けている“ことば”である。私の拙文を韓国語に訳すときに、“ことわざ”の翻訳ができないとよく言われたものである。

〇このようなことを考えると、生活問題、社会問題自体が、ある局面を語っているわけであるから、その分析はどの側面から切っているのか、それは何を提起しているのかを常に考える必要がある。

〇“研究者”として、論文を書くということが如何に難しいかを再認識させられた。

第36号/2022年6月13日

24 「都道府県社協の創設時・初代事務局長に関わる調査研究」の必要性

〇11月、12月と岩手県に行き、日本社会事業大学を卒業し、岩手県に入職後、岩手県立大学の教授をされた細田重憲さんや、日本社会事業大学を卒業後、岩手県社会福祉協議会に入職し、岩手県社会福祉協議会の事務局長を務められた右京昌久さん達と懇親する機会があり、「都道府県社会福祉協議会の創設時・初代事務局長に関わる調査研究」の必要性を痛感したので、その情報提供とお願いである。

〇私は、日本地域福祉学会の事務局長当時、財団法人安田火災記念財団からの助成を頂き、北海道、東京、近畿ブロックの地域福祉実践の地方史をまとめる研究プロジェクトのプロモーターを務めた。その成果物は、1992年に中央法規出版から『地域福祉史研究序説』として刊行されている。

〇この研究プロジェクトは、その後各都道府県単位の学会支部で取り組んで欲しい旨をお願いしたが、私が知る限りめぼしい成果は出ていない。富山県地域福祉研究会が、富山国際大学短期大学の学長をされている宮田伸朗先生を中心に、富山県地域福祉実践の地方史の研究をまとめられているが、それ以外では寡聞にして知らない。

〇上記したように、今回岩手県の訪問に際し、岩手県立大学が「岩手の社会福祉史研究会」を組織し、岩手県社会福祉協議会の初代事務局である見坊和雄さんに聞き取りしている資料をご恵贈賜り、読むことができた。聞き取りの要約は、細田重憲さんが『岩手の保健』第226号~228号(令和3年3月・8月・令和4年3月)、岩手県国民健康保険団体連合会発行に連載している。

〇これらの資料を読み、改めて地域福祉実践における地方史研究の必要性、とりわけ都道府県社会福祉協議会の創設時の初代事務局の人物像も含めた研究が必要ではないかと思った。その際に、私がすぐに思いついたのが、秋田県社会福祉協議会の三浦三郎事務局長と山形県社会福祉協議会の松田仁兵衛事務局長である(松田仁兵衛さんの本は全社協選書から『社会福祉とともに』が刊行されている)。

〇秋田県社会福祉協議会の三浦三郎事務局長には、私が日本社会事業大学学部3年生の時、恩師の小川利夫先生に名刺に添え書きをして頂いて、山形、秋田を訪問した際に大変お世話になった。三浦三郎事務局長は、戦前の社会事業主事講習を受けており、戦前のセツルメントハウス・興望館にも勤めていたこともある。三浦三郎事務局には、秋田の祭り・竿灯を見せて頂いた上に、下浜の自宅に留めて頂いた。

〇見坊和雄さんは、三浦三郎さんと松田仁兵衛さんと一緒になって、いろいろな取り組みをされたことを話しておられる。改めて、東北3県の社会福祉協議会の事務局に焦点を当てて、地域福祉実践の地方史を研究する必要があるのではないか。

〇と同時に、全国の各県社会福祉協議会の創設の時の状況や初代の事務局長の動向についての歴史研究に各県社会福祉協議会の職員や日本地域福祉学会の各県支部の会員は是非取り組んで欲しいものである。

第37号/2022年12月26日

25 社会福祉協議会とNPO法人との関わり

〇“地域を基盤としている社会福祉法人”としての社会福祉協議会のプラットホーム機能とテーマ型支援をしているNPO法人との関り――社会福祉協議会は“自己満足”、“唯我独尊”、“視野狭窄”で生き残れるのであろうか?

〇新年に頂いた年賀状の中に、東京都の福祉局の職員として勤め、定年後に地区社会福祉協議会に関わり、草の根の地域福祉実践をしている方から、“社会福祉協議会は旧態依然で、改革する意欲がない”という嘆きの言葉が書かれた年賀状を頂きました。

〇私は厚生労働省が進めている地域共生社会政策の具現化には、社会福祉協議会が改革され、住民のニーズに対応する活動を展開できなければ、その具現化は難しいと思っていますし、かつ社会福祉協議会は生き残れないと思っています。

〇地域共生社会政策における重層的支援体制整備事業は、包括的相談と福祉サービスを必要としている人の社会参加支援とそれを可能ならしめる地域づくりの3つの事業を三位一体として展開して欲しいとしています。

〇これを行うためには、市町村における第2層の専門多機関、専門多職種の連携と第3層の小学校区レベルでの住民参加、住民のボランティア活動の活性化が不可欠ですし、とりわけ第2層の機能と第3層の機能をつなげ、コーディネートする力が必要です。この第2層と第3層との有機化ができないと、また“新たな縦割り”を産みかねません。

〇これらの事業・活動を展開する組織として、最もふさわしい組織は市町村社会福祉協議会ではないかと私は思っています。

〇私の地域福祉実践、研究、教育は全国の社会福祉協議会とバッテリーを組むことにより展開され、体系化できました。言わば、私は社会福祉協議会によって“地域福祉研究者”に育てられたと思っていますので、身びいきすぎるかも知れませんが、上記の機能を考えたたら社会福祉協議会しかないと思っています。

〇1980年代から社会福祉協議会は小学校区レベルで地区社会福祉協議会づくりを推進してきました。その過程で、自治会組織や民生委員・児童委員とも深い関係を築いてきました。

〇1990年代には、住民に信頼される組織になるためには、住民のニーズに応える具体的サービスを展開し、そのサービス提供過程において、新たな住民のニーズを把握しようという「事業型社協」の考え方を打ち出しました。

〇また、1991年からは潜在化しているニーズを発見し、専門多機関でのチームアプローチによる支援を行う「ふれあいのまちづくり事業」を展開してきました。

〇このような経緯を考えれば、地域共生社会政策の具現化、重層的支援体制整備事業は社会福祉協議会がその中軸になって活動して“当たり前”だと私は思うのです。

〇しかしながら、冒頭に述べたように、社会福祉協議会は未だ1980年代までの“旧態依然”の活動、組織になっています。これで、社会福祉協議会はいつまでも行政からの補助金を貰えるのでしょうか。

〇全国各地の地方自治体では、9月の決算議会で社会福祉協議会への補助金の費用対効果が問われ、補助金の見直しが各地の自治体で論議されています。あるいは、行政の監査委員会から社会福祉協議会への補助金の見直しの勧告もされています。行政の保健福祉部局が社会福祉協議会への理解を示してくれても、財政部局が理解せず、補助金カットの厳しい査定が続いています。社会福祉協議会が有している「基金」を全て遣い切ってから、改めて補助金の支出の論議を余儀なくされているところもあります。地方自治体の「指定管理制度」に伴う入札において、従来使用していた事務所がある社会福祉センターの管理運営に関わる指定管理で、社会福祉協議会が落札できず、他の業者に事務所代の賃料を払って入居している社会福祉協議会もあります。その場合の事務所賃貸料の補助金は行政から出ません。

〇このような状況下で、社会福祉協議会の経営のあり方は現在とても厳しい状況にあり、早く“眼を覚ます”必要があると思っています。

〇私自身、昨年だけでも岩手県、秋田県、福島県、香川県等の社会福祉協議会の経営問題に関する会議・研修に招聘され、上記のような状況と課題を提起し、コンサルテーションを行ってきました。

〇社会福祉協議会を取り巻くこのような状況を改革するためには、地域共生社会政策における重層的支援体制整備事業を受託し、第2層の地域包括支援センターの運営を軸にした専門多機関協働と第3層の小学校区の地区社協における住民参加、ボランティア活動とを有機化させる活動に取り組むしか“生き残る道はない”と考えています。

〇そのためには、従来の社会福祉協議会の事務局体制を改編し、地区社会福祉協議会ごとの「地区担当制」を導入し、その地区において福祉サービスを必要としている人の“発見”と個別支援に関する包括的総合相談を行い、かつその福祉サービスを必要としている人の社会参加に関する問題解決プログラムを開発・提供すること、更にはそれらの活動を住民が支え、ボランティア活動として協力するとともに、福祉サービスを必要とする人々を地域から排除することなく、蔑視をすることなく、共に生きていける地域づくり、福祉教育の推進を統合的に展開できる事務局体制に再編するしか“生き残れる道はない”と思っています。

〇そのためには、社会福祉協議会職員、総務部門の職員も、生活福祉資金や権利擁護部門の職員も、施設・団体支援部門の職員も含めてコミュニティソーシャルワーク機能の研修を受講し、その資質向上を図るしかありません。

〇厚生労働省の2015年の「新たな福祉提供ビジョン」(この報告書が地域共生社会政策の起点になる)の中で述べているように、“個別支援を通じて地域を変えていく”過程が重要なのです。

〇その点、テーマ型NPO法人は、福祉サービスを必要としている人の個別課題分野ごとに特化した活動を展開していますので、“個別問題”に強い“印象”を創り出していますし、事実、個別課題分野ごとに大きな成果を挙げて評価されています。

〇また、それらのNPO法人は今日のインターネット社会の機能をよく活用し、全国的に組織化を図り、個別課題分野における“発言力”(政治的にも、行政の信頼度においても、行政からの補助金獲得においても、クラウドファンディングにおいても)を高めています。

〇正直なところ、この間の内閣府等の政府の福祉サービスを必要としている人の個別課題分野ごとに取り組むNPO法人への評価は高く、政府の審議会での発言力や報告書における位置づけも高いものがあります。

〇それに比して、社会福祉協議会への評価、位置づけは“相対的に地盤沈下”していると思います。福祉サービスを必要としている人の個別分野の取り組みが全体的に増加しているので、その個別課題に取り組む団体・組織が増えることはいいことであり、その結果、社会福祉協議会が“相対的に地盤沈下”するのも当然でやむを得ないと考えるべきなのでしょうか。

〇私は、社会福祉協議会の位置は“相対的に地盤沈下”しているのではなく、“絶対的に地盤沈下”していると考えています。つまり、住民のニーズに対応しないで、相変わらず“旧態依然”の活動に終始し、“自己満足”、“唯我独尊”、“視野狭窄”に陥っているのではないでしょうか。

〇これらの課題は一朝一夕には解決できないと思いますが、せめてNPO法人と社会福祉協議会との“彼我の位置関係”を確認するためにも、各都道府県、各市町村で取り組み始めて貰っている『社会福祉関係資料集』の中に、これら「福祉サービスを必要としている人の個別支援をしているNPO法人」と「福祉サービスを必要としている当事者組織・団体」の把握を行い、収録することが必要ではないかと思っています。

〇私は、富山県社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーク研修において、『社会福祉関係資料集』の作成の必要性を説き、富山県福祉カレッジと協働して立派な『富山県社会福祉関係資料集』を作成してもらいました。この実践の取り組みは、現在では千葉県、岩手県、香川県、佐賀県の社会福祉協議会に普及しています。

〇地域共生社会政策では、社会福祉法の改正で地域福祉計画等を作成する際に、「地域生活課題」を明確に把握することを求めています。私は、この改正が行われる前から、住民のニーズに関わる「地域福祉・地域包括ケアに関わる基本情報」を市町村ごとに、かつ地域包括支援センター圏域毎に作ることの必要性と重要性を指摘してきました。

〇上記の『社会福祉関係資料集』は、これらの国の動向を踏まえても必要な取り組みです。富山県では、コミュニティソーシャルワークの研修の時のみならず、いろいろな研修の機会に『社会福祉関係資料集』を活用しています。

〇せめて、これらの『社会福祉関係資料集』の中で、全国の、各都道府県の、各市町村で活動している「福祉サービスを必要としている人への個別支援をしているNPO法人」と「福祉サービスを必要としている人々の当事者団体・組織」の一覧を収録することにより、“彼我の位置関係”を認識し、社会福祉協議会が陥っている“自己満足”、“唯我独尊”、“視野狭窄”に気付き、改革する契機になればと思っています。

〇そして、社会福祉協議会がそれらの組織、団体の参加の基にプラットホームを創り、その“中核的組織”として社会福祉協議会が活動を行い、社会的評価を高められればと祈念しています。

〇これが12月夜の睡眠時に考えたことです。2023年も、これらの課題を解決すべく、全国各地を飛び回り、美味しい肴と美味しいお酒を飲みながら、社会福祉協議会職員と談論風発の論議をしたいものだと夢見ています。

第38号/2023年1月2日

26 地域共生社会政策とキム・ジヘ著『差別はたいてい悪意のない人がする』

キム・ジヘ著、尹怡景訳『差別はたいてい悪意のない人がする――見えない排除に気づくための10章』大月書店、2021年。

〇本書は、韓国で2019年に『善良な差別主義者』というタイトルで出版され、1年もしないで10万部を超えるベストセラーになった本の日本語訳版である。

〇日本でも、2021年に翻訳刊行されてから今まで7刷りされている。

〇私はこの本を読んで、自分の従来の差別論や人権感覚を多面的に問い直す必要性を感じた。本書で述べられている論理を全て首肯できてはいないが、少なくとも何気なく使ってきた差別、特権、平等、多文化、共生という用語、言葉を、改めて自らが置かれている“立ち位置”を意識して使わなければならないということを意識させられた。

〇“発せられた言葉”は同じものでも、それを発した人の“立ち位置”によって“意味”が大きく異なり、時にはその“言葉”が差別にもなることも意識させられた。

〇本書で解題をしている大東文化大学の金美珍准教授が、「本書が注目されたのは、差別に関する既存の考え方に新たな問を投げかけたからと考えられる。一般に、差別に対する認識は、差別する加害者とそれをうける被害者という構造の中で議論される。本書でも指摘されているように、だれもが差別は悪いことだと思う一方、自分が持つ特権には気づかないので、みずからが加害者となる可能性は考えない傾向が強い。本書は『善良な』という表現を用いて、『私も差別に加担している』、『私も加害者になりうる』という可能性に気づかせる。つまり、平凡な私たちは知らず知らず差別意識に染まっていて、いつでも意図せずに差別行為を犯しうるという、挑発的なメッセージを著者は投げかけている。」と述べているが、私が気づかされた点もまさにその通りである。

〇本書を読みながら、多くのページに蛍光ペンでマークをし、かつ付箋も付けた。その一つ一つに関わる私のコメントを書きたい思いがあるが、それはある意味一冊の本を書くようなものである。皆さんは、是非この本を読んで欲しい。とりわけ、地域共生社会政策に関わる人、福祉教育に携わる人、差別、人権に興味関心を寄せ、差別を無くし、平等の社会を創ろうと思っている人には是非読んで欲しい本である。

〇本書は、アメリカの事例、判例、韓国の社会状況をふんだんに取り上げながら論述されていると同時に、政治学、民主主義に関わる歴史的論者の考えも引用しており、その文献の渉猟の広さ、凄さ、博学さにも圧倒される本である。

第39号/2023年1月9日

27 市町村に「ソーシャルケア連絡協議会」を創ろう

〇国は今、地域共生社会政策を推進しています。その中で、市町村の第2層レベルでの専門多機関、専門多職種の連携を求めています。

〇私は、2000年5月に、日本学術会議の幹事を仰せつかっている時に、当時の日本学術会議会員であった仲村優一先生と、私と同じ幹事であった田端光美先生に相談し「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」を設立しました。

〇それは、ソーシャルワークとケアワークとを統合的に考え、両者の社会的評価、社会的発言力を高める試みとして設立しました。その協議会には、社会福祉士会、精神保健福祉士会などのソーシャルワーク専門職団体、介護福祉士会のケアワーク専門職団体、それらの養成を担う大学、養成校の団体並びにそれらの研究を行う日本社会福祉学会などの17団体に参加してもらい結成されました。

〇このソーシャルワークとケアワークとを連動させる考え方は、1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」制定の際にも、その必要性を説きましたが却下され、社会福祉士及び介護福祉士は別々の国家資格として法制化され、各々が専門職団体を設立し、成長してきました。

〇しかしながら、1980年代の入所型社会福祉施設中心の時代ならいざ知らず、1990年代に入り、在宅福祉サービスが法定化され、住民の在宅福祉サービス利用が増えてきている状況では、1980年代までの施設福祉サービス提供とは大きく異なり、ソーシャルワークとケアワークとを統合的に捉えるケアマネジメントが必要とされてきます。

〇この状況はイギリスでも同じで、イギリスは1998年にソーシャルワークとケアワークとを連動させた教育研修体系に切り替えるために、「ソーシャルケア統合協議会」を設立しました。

〇この点については、拙著『地域福祉とは何か――哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク』第2部第1章(P.73)に書いていますので参照してください。

〇私は全国的な「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」を創ると同時に、各都道府県レベルでも「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」を創り、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の地位向上、社会的発信を強めるべきであると考え、関係者にお願いしてきました。そのためにも、毎年7月の「海の日」をソーシャルワーカーデーに定め、各都道府県レベルでの活動の強化をお願いしてきました。私の知る限り、最も典型的な組織を創ってくれたのは栃木県です。大友崇義先生を中心の「栃木県ソーシャルケアサービス研究協議会」が設立され、2022年に20周年大会が行われました。

〇と同時に、私は「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」の市町村版を創るべきだと考え、いろいろ働き掛けをしてきました。その一環として、市町村で設置される審議会や地域福祉計画策定委員会に社会福祉士や介護福祉士等の専門職団体の支部長を参加させるべく行政に働き掛けてきました。

〇一例をあげると山形県鶴岡市の地域福祉計画策定委員会に、社会福祉士会の支部長に入ってもらいました。また、東京都豊島区の地域保健福祉審議会の委員に豊島区社会福祉士会支部長に入ってもらいました。

〇行政は、当初、そのような支部があるかどうかも分からない等という理由で拒否反応を示しましたが、支部はあるはずであると説得して委員に入れてもらうことにしました。

〇鶴岡市の社会福祉士は地域福祉計画策定委員会の副委員長として、現場の状況を踏まえた適切な情報提供、発言をしてくれました。豊島区の場合は、支部長は社会福祉士養成の専門学校の先生でしたが、全く“現場感覚”がなく、発言もできず、私は社会福祉士の代表を入れて欲しいと行政に頼み込んだ経緯もあり、行政の関係者に幾度か謝りました。

〇市町村レベルでは、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の国家資格を有している人がいると言っても数は多くないでしょうし、その力量、資質も“千差万別”であり、その時点(2000年代)ではやむを得ないと思っています。医師のレベルは100年以上かけて、そのレベルが確立してきていますが、社会福祉士等の資格は国家資格になってから高々20年にも満たない状況での取り組みだったので、その旨行政に話し、育てて欲しいと行政にお願いしました。

〇しかしながら、現在推進されている地域共生社会政策における包括的・重層的支援体制における第2層の専門多機関、専門多職種連携が求められている状況の中では、“待ったなし”の状況で、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の力量が問われます。

〇この機会に、市町村レベルにおいて「ソーシャルケア連絡協議会」を創り、切磋琢磨してお互いの力量を高めると同時に、社会福祉士等のソーシャルワーク、ケアワークの国家資格の認知度を高め、社会的評価と信頼を高める活動を展開する必要があるのではないでしょうか。

〇市町村レベルの状況を考えると、この「ソーシャルケア連絡協議会」には、介護支援専門員、障害者相談支援員、あるいは保育士の方々にも参加して欲しいものです。

〇是非、市町村社会福祉協議会の方はこの取り組みを進めて欲しいですし、県レベルの方々にはその支援をお願いしたいと思います。

第39号/2023年1月9日

28 多文化理解とキリーロバ・ナージャ著『6ヶ国転校生・ナージャの発見』

〇私が、国によって文化や言語が違い、その結果として「ものの見方、考え方」が違うことに関心を持つようになったのは、何歳の頃か定かでない。ただし、笠信太郎の『ものの見方について』(角川文庫、1966年)を読んで、非常に興味をそそられたことは覚えている。

〇そんなこともあり、以前の「老爺心お節介情報」にも書いたが、私は1960年代に社会福祉方法論としてのケースワークを習ったが、その内容が基底になる文化、言語の違いがあるにも関わらず、アメリカの“直輸入”的で、どうにも馴染めず、学習が進まなかった。

〇当時、“社会福祉と文化”との関係を極める必要があると考え、社会人類学や民俗学、文化論等の書物を読んだが、奥が深く、幅が広くとても自分には研究できないと考え、“文化・民俗学・社会人類学の視点からの社会福祉研究”を断念した思い出がある。しかしながら、その命題は、いつも私の心に、私の思考に引っかかる命題であった。

〇1990年代半ばに「村山談話」がだされ、日本が侵略した韓国、中国への私の贖罪感、こだわりも少し解消され、韓国への調査研究に出掛けられるようになった。その折に、韓国と日本の食文化、食事作法の違いに、改めて驚かされた。1970年代から、アメリカ、ヨーロッパに出掛けていたにも関わらず、その当時は食事マナーに気がとられていたのか、あまり注目していなかったが、韓国への旅行では食文化、食事作法をはじめとして様々な文化の違い、生活習慣の違いがあるにも関わらず、日本は“侵略”し、日本語を強制し、創氏改名まで強制した蛮行になんとも心が痛んだ。この“蛮行”をすべての日本人に理解してもらわないと、真の交流にはならないと思っている。

〇朝日新聞の1月9日の「天声人語」で紹介されていたキリーロバ・ナージャ著『6ヵ国転校生・ナージャの発見』(集英社インターナショナル、2022年)を読んだ。学校の給食、テスト、体操での整列の仕方等、国々によってこんなにも違うのかと改めて驚いた。それは、現象、制度が違うだけでなく、そのことを通して何を獲得するのか、なにを学ぶのかまで左右する大きな違いがあることに驚かされた。国の違う学校の試験でも、「正答」を求めない試験もあるという。つまり、社会生活の中で、常に「正答」は一つではないことを考えさせる取組でもある。一つの価値基準が全てという画一的な思考法とは異なる取り組みである。

〇この本を読んで、多文化理解とは、その国の、その民族の生活様式、文化を理解するだけでなく、それらがもたらす思考方法の違いにも目を向けなければ、その理解は皮相的なものになることを教えられた。まさに“ものの見方、考え方”の違いを理解することが多文化理解なのではないかと教えられた。そこでは自分にとって“「ふつう」こそ個性だ”という記述はとても考えさせられる記述であった。

〇以前悩んだ文化、社会人類学あるいは民俗学をきちんと学ばないと“生活に関わるソーシャルワーク”の理解は深まらないのではないかと改めて考えている。研究者生活を50年間もやってきて、いまさらながら、何をしてきたのだろうかという“自虐的自戒”に囚われる。

〇私は2005年に書いた「わが国におけるソーシャルワークの理論化を求めて」(相川書房『ソーシャルワーク研究』Vol31No1、2005年所収)において、中根千枝の社会構造研究において、日本をタテ社会と論じた枠組みを援用して、日本の社会福祉、ソーシャルワークの問題について論究した。そこでは、日本には実質的にソーシャルワーク実践、研究が1990年までなかったと主張している。

〇我々は、多文化理解、多様性等について、“分かっている気になっている”が、本当に分かっているのであろうか。『6ヵ国転校生・ナージャの発見』を読んで、改めて福祉教育の奥の深さ、難しさを思い知らされた。

〇この『6ヵ国転校生・ナージャの発見』は、福祉教育関係者、地域福祉関係者の必読文献と言っていい本である。

第40号/2023年2月3日

29 都道府県社会福祉協議会主催の「社協職員実践研究発表大会」の必要性

〇本年1月から2月に掛けて、香川県、富山県、佐賀県で社会福祉協議会職員の実践研究発表大会が開催され、コンサルテーションを行ってきた。

〇私が、佐賀県社会福祉協議会と継続的に関わり、コンサルテーション的アドバイスをするようになったのは2012年度からである。

〇佐賀県では、2015年11月に「市町社協理事・監事・評議員・職員―地域福祉推進・小地域福祉活動実践セミナー」を「社会福祉協議会は生き残れるか」をテーマで行った。また、2017年度からは市町社協職員パワーアップゼミを行ってきた。それらを踏まえて、2018年度から社協役員研修と県内社協職員のパワーアップ研修の成果を基にした社協職員実践研究発表との連動性を意識化した合同研修会を「市町社協役職員合同研修会」として社協職員実践研究発表大会を行うようになり、2022年度が第5回目の実践研究発表会であった。

〇去る2月15日に行われた社協実践研究発表大会では、発表者6名中、パワーアップゼミの修了者が3人であったが、そのいずれの人もパワーアップゼミで取り組んできた「問題解決プログラム」に基づく実践を発表され、とても高い評価を得た。

〇与えられた業務分掌に基づき、漫然と決められた事業を遂行し、その報告をするのが従来は多かったが、今回は地域生活課題をアンケート調査等で明らかにしたり、民生児童委員の協力を得て、アウトリーチ型の問題発見を行い、そこで明らかになった生活課題を解決するために、新しいサービス開発を行って提供するという、いわば自らの「問題解決プログラム」を作成し、その実践仮説をもって、意識的に取り組んだ実践報告は非常に素晴らしいものであった。しかも、その財源についてもファンドレイジングを活用して確保するという、一連のコミュニティソーシャルワーク機能が意識された素晴らしい実践であった。

〇香川県では、2014(平成26)年に香川県内社会福祉協議会連絡協議会と香川県社会福祉協議会とが、「ニーズ対応型社協活動方針」を決定し、住民と行政の信託に応える活動を展開することになった。香川県内市町社会福祉協議会は、住民の多様な相談のたらいましをしない全世代対応型の相談活動ができるように、社会福祉協議会に「地区担当制」を導入する活動が活発になっていく。と同時に、市町社協を担う中堅職員への「次世代育成研修」を展開してきた。このような背景をもって、香川県社会福祉協議会も県内社協の実践研究発表会を2014年度(2015年1月)に開催するようになった。

〇富山県でも、佐賀県や香川県の取り組みに触発されて、2017年度(2018年1月)から社会福祉協議会職員の実践発表会が開催されている。

〇これらの県に共通しているのは、当初、市町村の社会福祉協議会の活動報告の域を出なかったものが、コミュニティソーシャルワーク研修を受ける過程において、自らの問題意識、問題把握に基づいて、それらの問題の解決を図る企画を立て(仮説の設定)、それに基づき、実践をし、その成果を発表するというスタイルに変わってきていることである。

〇私は、1987年に和田敏明先生(当時全社協地域福祉部長、現ルーテル学院大学名誉教授)と語らい、岡村重夫先生、永田幹夫先生、三浦文夫先生等の賛同を得て日本地域福祉学会を設立した。その目的は、まさに上記のように、地域問題を把握し、その解決策を立案し、実践したものを日本地域福祉学会で発表することにより、全国の市町村社会福祉協議会職員の資質向上を図り、市町村社会福祉協議会が展開する地域福祉の推進を図りたいと考えての学会設立であった。

〇しかしながら、それから約35年経たが、日本地域福祉学会における社会福祉協議会職員の占める比率は下がり、かつ実践研究報告も増加していない。

〇他方、平成の合併により、全国3750程度あった市町村が今や1700程になっている。それに伴い、各都道府県社会福祉協議会が展開していた市町村社会福祉協議会職員向けの研修も減少しているのではないだろうか。我々の認識の中に、未だ“重厚長大”をよしとする発想があるせいだろうか、県内市町村社会福祉協議会の数が減ってきたことで、研修をしても参加者が集まらない、人数が少ないと元気が出ないという状況に陥っていないであろうか。私の“感覚”では、市町村社会福祉協議会の職員が一堂に会して、談論風発の討議、研修がなくなってきているように思われてならない。それは、行政の職員の研修スタイルが変わり、社会福祉協議会もその影響を受けているということなのかも知れない。

〇しかしながら、行政のように、法律、制度、予算に囚われている職種ならいざ知らず、社会福祉協議会職員の実践は、住民のニーズを発見し、その問題解決を図るという優れて自らの実践仮説に基づく実践を行うことが求められている状況では、かつての“知識供与型の承り研修”では駄目で、“住民のニーズ対応・問題解決型の研修”を繰り返し行うしかない。それは決して、研修参加人員が多い方がいいということではない。また、かつての社会福祉協議会は調査・研究を大事にし、住民のニーズを明らかにし、それをソーシャルアクションとして実現してきた歴史を有しているが、最近ではほとんどそのような実践を聞かない。

〇改めて、各都道府県社会福祉協議会は研修のあり方を見直し、コミュニティソーシャルワーク機能に関わる研修を軸に、“住民のニーズ対応・問題解決型の研修”を行い、その実践成果を社会福祉協議会職員実践研究発表会として開催する必要があるのではないか。

〇香川県丸亀市や東京都世田谷区等では、区市町村レベルで、社会福祉協議会が行ってきた実践を住民に報告する会を行うようになってきている。これからは、都道府県レベルだけでなく、市町村レベルでの社会福祉協議会職員の実践研究発表会が求められる時代になってきていると認識しなければ、社会福祉協議会は生き残ることができなくなるであろう。

第41号/2023年3月19日

30 地域福祉研究における「研究方法」に関する研究の必要性

〇かつて、私は東北福祉大学の学会において、赤坂憲雄が提唱している「東北学」を援用し、東北地方の地域福祉実践、地域福祉研究の独自性に関する研究の必要性を提起したことがあります。

〇また、1990年ごろの日本地域福祉学会の研究の一環として「蓮如上人の布教と地域福祉方法論」についてエッセイ風に小論を書いたことがあります。

〇「老爺心お節介情報」で、今まで何回か、地域福祉史研究の重要性を指摘してきたが、ぜひ若手の地域福祉研究者は時間をとって、この研究をしてほしい(歴史研究には時間が掛かり、かつ研究成果を出し辛い)。

〇かつて、私は日本社会福祉学会の求めで「若手研究者に期待すること」というエッセイを書きました。その中で、研究者の素養には①社会福祉に関する歴史研究、②社会福祉の哲学に関する研究、③社会福祉に関する国際比較研究が不可欠であることを述べたことがあります。

〇地域福祉研究者も、国の政策に“一喜一憂”するのではなく、かつ“政策の解説をする”のではなく、本質的な研究方法を身に着けて、地に足を付けた研究をしてほしい。自分が市町村との間で、しっかりした「関係人口」にも位置づいていないのにもかかわらず、その市町村の地域福祉実践を解説風に論評する研究“方法”は、ある意味地域福祉研究の倫理に悖ると考えなければなりません。

〇日本地域福祉学会は、地域福祉研究における研究方法について、もっと論議を深める必要性があります。

〇かくいう私自身も、東大大学院時代に、当時の助手から“お前は「道聴塗説」をしている。もっと、しっかり研究をするように”と叱られた記憶がある。

〇ぜひ、その面からも地域福祉史研究をしっかりやってほしい。

第42号/2023年4月12日

31 氷見市社会福祉協議会編『福来の挑戦』を上梓

〇富山県氷見市の「関係人口」の一翼を担い、氷見市社会福祉協議会の実践のアドバイザー的役割を担ってきた原田正樹先生と私の二人が監修した『福来の挑戦――氷見市地域福祉実践の40年のあゆみ』(中央法規出版)が2023年4月に刊行されました。

〇私は、かつて生物学の授業で“個体発生は系統発生を繰り返す”ということを習ったことがありますが、地域福祉を推進する社会福祉協議会の発展の要件というものが、この本には凝集されていると自負しています。

〇全国各地の社会福祉協議会関係者が自ら関わる社会福祉協議会の地域福祉実践力を高めようとしたら、氷見市社会福祉協議会の各ステージごとの要件をキチンと学び、それを遂行していくことに尽きるのではないかと思っています。

〇上記の本で、十分触れられなかった点を補足しておきますと、①1990年代当初から「保健・医療・福祉の集い」を行っていたこと、②介護保険前夜に、国光登志子先生が、社会福祉協議会職員のみならず、市内の関係者向けに、「関係人口」の一人として精力的にケアマネジメントに関する研修をおこなったこと、③「寄付の文化」を醸成することを意識してきたことがあります。

〇多くの人に上記の本を読んで、学んで欲しいという思いから、全国の社会福祉協議会関係者に献本した際の添え状、メッセージを下記に転載しておきます。

参 考

社会福祉協議会関係者の皆様/地域福祉研究者の皆様

〇皆様にはお変わりなく、地域福祉の推進・向上にご尽力されていることとお慶び申し上げます。

〇本年は、市町村社会福祉協議会が1983年に社会福祉事業法(当時)に法定化されてから40周年の節目の年です。かつ、厚生労働省が2016年以降推進している地域共生社会政策において、文字通り地域福祉が社会福祉のメインストリーム(主流)になりました。

〇しかしながら、地域福祉推進において、市町村社会福祉協議会は“中核”的役割を担えているのでしょうか。

〇地域共生社会政策において、改めて市町村社会福祉協議会はどうあるべきなのか、どう経営されるべきなのか、住民と行政に信頼される市町村社会福祉協議会の在り方が問われています。

〇富山県氷見市社会福祉協議会は1966年に社会福祉法人化されました。しかしながら、その活動は長らく氷見市福祉事務所の片隅に机二つおいて各種社会福祉関係団体のお世話を行うにとどまっていましたが、1981年に第1次社協基盤強化計画を策定することにより、実質的に地域福祉推進組織としての歩みを始めます。本書は、それからの約40年間の実践を取りまとめたものです。

〇氷見市の名物である寒ブリ(鰤)は成長魚で、成長に伴い名称を変えていき、最終的に体重約10キロになると鰤と呼ばれるようになります。本書のタイトルの「福来」(ふくらぎ)は、鰤の幼魚の名称です。

〇氷見市社会福祉協議会の活動も「福来」(ふくらぎ)だったものが、今や全国的に評価される「鰤」になりました。

〇本書は、「福来」が如何に「鰤」になったかの挑戦の記録を綴ったものです。住民の社会福祉への理解を促進させて作られた地区社会福祉協議会活動、地域福祉推進における行政との協働の歴史、住民のニーズに対応した新たな福祉サービスの開発等、今求められている重層的支援体制整備事業に関わる課題が歴史的に整理されており、社会福祉協議会関係者必読の文献になったのではないかと自負しています。

〇本書は、氷見市行政、氷見市社会福祉協議会のアドバイザー的役割を担いつつ、氷見市の地域福祉推進・向上を約40年間見守ってきた大橋謙策と原田正樹が監修させて頂きました。

〇全国の社会福祉協議会関係者並びに地域福祉研究者に本書を是非読んで頂き、本書を参考にして各々の市町村社会福祉協議会の実践力の向上と経営の安定を図り、現在求められている地域福祉推進・向上の“中核的組織”として社会的に評価される組織に飛躍されることを祈念して、本書を謹呈致します。

2023年3月/大橋謙策、原田正樹

第42号/2023年4月12日

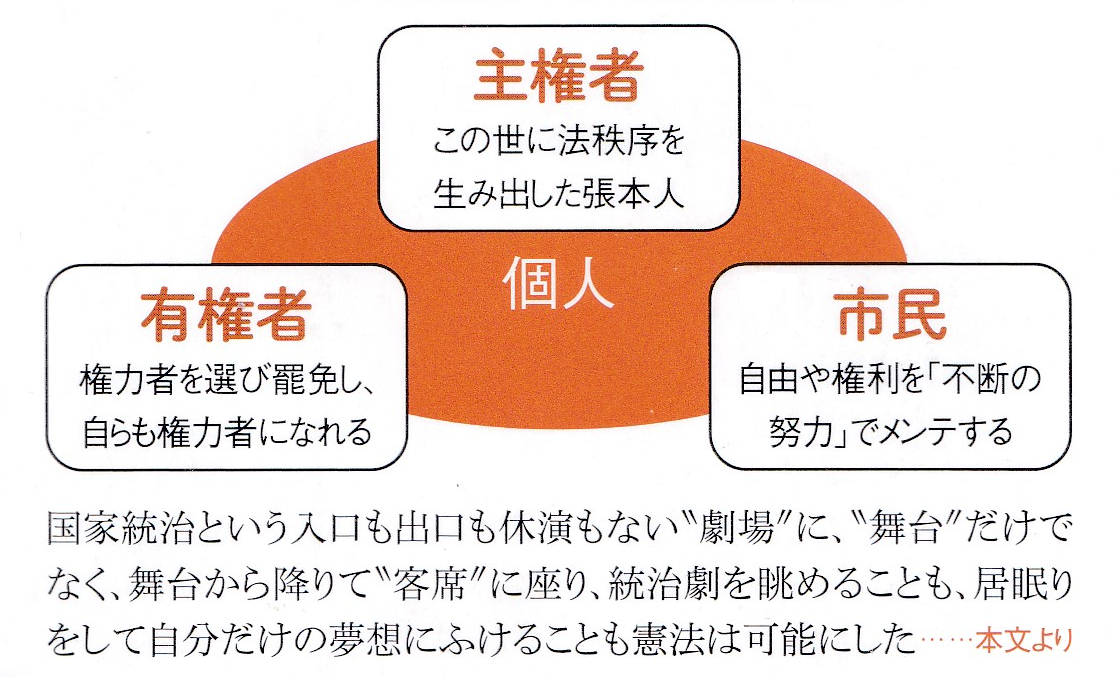

32 憲法第13条と「社会福祉観」「人間観」「貧困観」「生活観」の貧困

〇5月3日は憲法記念日。私は、日本社会事業大学の講義で、よく「社会福祉観の貧困」「人間観の貧困」「貧困観の貧困」「生活観の貧困」という用語を使用して講義をしてきた。

〇それは、社会福祉を志している学生が陥り易い社会福祉観を問い直す作業過程として、その用語を使ってきた。

〇私は、社会福祉を憲法第25条からだけ説き起こすのではなく、それとともに憲法第13条からも説き起こすべきだと1960年代末から言ってきたし、論文にも書いてきた。

〇憲法第25条の社会権的生存権の規定は、人類が歴史的に獲得してきた権利であり、国民のセーフティネット機能として重要であることは重々分かったうえで、それだけだと提供される社会福祉サービスがちまちました“最低限度の生活保障”の域を出ないことになるし、その反動として、社会福祉サービスを提供する側のパターナリズムが避けられないと考えてきたからである。

〇それらのことを実感する機会は、1970年に女子栄養大学に助手として採用され、勤務し始めて改めて痛感したし、同じく1970年から始めた聖心女子大学の非常勤講師の勤務からも痛感させられた。

〇女子栄養大学では、昼食を大学の食堂で摂るのだけれど、その食堂はキャフェテリア方式で、自分の好み、自分の懐具合、自分が食べたい分量を自分で考えるという“主体性”が常に求められる。

〇当時の社会福祉施設の食事は盛っ切りで、自分(福祉サービス利用者)の主体的選択の余地はなく、かつ食器も割れない食器で供されていた。日常生活における食事の持つ意味、食事に伴う生活文化などを女子栄養大学でいろいろ教わった。

〇当時、島根県出雲市の長浜和光園がバイキング方式の食事を提供し始めていて、社会福祉施設における食事に関わる問題の重要性を随分と学ばせてもらった。食事を通して学ぶ食文化、食事の場における会話、食事を作る生活技術など日常生活における食事の持つ意味は大きい。女子栄養大学では、当時核家族化が進む中での“子どもの孤食”の問題が大きく取り上げられていた。

〇私は、当時の女子栄養大学の社会福祉の科目を受講している学生に、夏休みの宿題として、社会福祉施設を訪問し、その施設の食事の実態を分析するレポート課題を出した。そのレポートに書かれた当時の分析と今日とを比較出来たらとても良かったと思うのだけれど、そのレポートは女子栄養大学を退職した際に、廃棄処分してしまったことが残念である。

〇他方、聖心女子大学でも社会福祉の科目を教えていたのであるが、同じように夏休みの宿題として、社会福祉施設を訪問してボランティア活動を行い、学生なりの社会福祉施設の評価を求めるレポートを課した。その際、学生から質問があった。訪ねる社会福祉施設は日本の社会福祉施設でなければ駄目かという質問である。その学生は、夏休みに入ると同時に、父母がいる海外へ行くという。その海外の社会福祉施設の訪問記でもいいのかという質問であった。そのような境遇の学生が数人いた。日本と海外の社会福祉施設との比較が図らずも行うことができた。社会福祉施設を取り巻く福祉文化の違いを期せずして学生同士で論議できたことはおもしろかった。

〇1992年、私は日本社会事業大学の長期在外研究が認められ、イギリスに半年間滞在した。それも、私はロンドン大学などへの派遣ではなく、自由にさせて頂いた。

〇私は、ロンドンのケンジントン&チェルシー区に滞在し、区内にあるホスピスやボランティアセンターなどに出入りさせてもらった。ホスピスでは、余命いくばくもない人々が、私が訪問する度に、私に向かって“エンジョイしているか”と尋ねられる日々であった。そのホスピスでは、余命いくばくもないのに、ドリンキングパーティもあり、かつ犬のボランティアも登録されていて連れてこられたり、浴室にはカラフルな壁画が描かれていたりという福祉文化の違いを様々な形で私に問いかけてきた。

〇私は、憲法第13条に基づく社会福祉観を考える場合、生活上の様々な事象に対し「快・不快」を基底として、生活を楽しむ、生活を再創造するというリクリエーションが大切ではないかと考え、1980年代後半に、日本社会事業大学の故垣内芳子先生や日本レクリエーション協会の園田碩哉さん、千葉和夫さん(のちに日本社会事業大学の教員)、淑徳短期大学の木谷宜弘先生(元全社協ボランティア活動振興センター所長)等と“社会福祉における文化の問題、レクリエーションの位置”について研究を行った。社会福祉施設の食事、社会福祉施設のインテリア、社会福祉施設職員のユニフォーム、行動規範などについて調査研究をした。その結果は、1989年4月に『福祉レクリエーションの実践』(ぎょうせい)として上梓された。その『福祉レクリエーションの実践』には、私が日本社会事業大学研究紀要第34集に寄稿した「社会福祉思想・法理念にみるレクリエーションの位置」と題する論文が収録されている。

〇その論文では、(1)社会福祉とレクリエーション、(2)レクリエーションの捉え方の視角、(3)西洋の社会福祉思想とレクリエーション及び娯楽、(4)日本における社会福祉思想にみるレクリエーション及び娯楽、(5)社会福祉六法の目的と生活観、(6)施設最低基準にみる生活観、(7)在宅生活自立援助ネットワークの構成要件、(8)在宅福祉サービスの供給方法と施設整備の在り方について論述している。権田保之助の社会事業や娯楽の捉え方や如何に社会福祉法の目的が狭隘であるかを論述すると同時に、入所型社会福祉施設のサービスを分解して、地域で住民の必要と求めに応じてサービスパッケージをすれば、社会福祉施設の位置と役割が変わることを指摘している(当時はケアマネジメントという用語は使われてなく、私は必要なサービスをパッケージして提供するという意味でサービスパッケージという用語を使用していた)。

〇1996年に総理府の社会保障審議会が社会保障の捉え方を見直し、事実上福祉サービスを必要としている人のその人らしさを支えるサービスに転換させる勧告を出す。憲法第25条に基づく“最低限度の生活保障”への偏りを反省し、事実上憲法第13条を法源とする社会保障、社会福祉への転換が求められた。

〇しかしながら、相も変わらず社会福祉分野では、“上から目線のサービスを提供してあげる”という考え方や姿勢が蔓延っているし、生活を楽しく、明るく、楽しむ自立生活支援にはなっていない。

〇社会福祉分野では、故一番ケ瀬康子先生等が「福祉文化学会」を設立し、社会福祉サービスの考え方や社会福祉における文化性について研究を推進してきたが、その研究枠組みは必ずしも私の先の論文の枠組みとは同じではない。

〇他方、1970年代から播磨靖男さんたちのわたぼうしコンサートを始めとして、社会福祉の枠にとらわれない障害者文化の向上に貢献する実践があるが、それらがどれだけ社会福祉分野に影響を与えて、社会福祉の質を変えたかは定かでない。

〇憲法記念日の今日、改めて社会福祉の在り方、考え方と憲法第13条との関り、社会福祉従事者の“内なる社会福祉観、人間観、生活観、貧困観”を見直す契機になればと、この小稿を書いた。

第43号/2023年5月5日

33 「バッテリー型研究」と「関係人口」――関係性を豊かに持った自治体

1)はじめに

〇私の「老爺心お節介情報」の誤字脱字を修正したうえで、多くの方に読んでもらえるよう、阪野貢先生が自ら主宰している「市民福祉教育研究所」のブログにおいて、「大橋謙策の福祉教育論」というコーナーを設置してくれ、その中に「アーカイブ(3)老爺心お節介情報」が第1号から収録されている。

〇その阪野貢先生からの要望で、私の地域福祉実践、地域福祉研究に於いて、「関係人口」をどう考え、位置付けているのかを書いて欲しいという要望があった。

阪野貢先生のメール

“先生がこれまで、全国で「関係人口」として主導されてこられた数多くの地域づくりに関し「関係人口」のあり様等についての玉稿を(福祉教育の視点から)お願いしたいと念じております。いかがでしょうか。恐縮至極ですが、「老爺心お節介情報」の一読者からの願い(リクエスト)です。”

〇その要望に応えるべく、本稿を書いているが、本稿はもとより「関係人口」に関わる学術論文ではないし、阪野先生なり、阪野先生のブログの読者が何を聞きたいのかを精査しているわけではないので、ある意味、私なりにこの50年間の地域福祉実践、地域福祉研究において、どのような関係性をもって行ってきたのかを書くことで責をはたしたいと思う。

〇ただし、阪野先生のメールの括弧書きしてある“福祉教育からの視点”は今回は触れずに書かせて頂いた。

2)「バッテリー型研究」と「関係人口」――その関係性

〇「関係人口」という定義は、緩やかにその地域とその地域づくりに関わる外部の人間として定義しても、その関係性をどういう尺度で図るのか定かでない。関りを持つ地域への訪問の頻度、回数の問題なのか、地域に関わりを持とうとしている外部人間をその地域関係者がアドバイザーや各種計画策定委員として任命しているのか、それとも関りを持とうとしている人間が自称「関係人口」と標ぼうしているのか、さらにはその地域との関りが一過性でなく、継続的に、長期的に関わる期間、スパンのことを問うているのか、必ずしも定かでない。

〇私が「バッテリー型研究」というのは、これら「関係人口」の考え方も含めていると同時に、その地域における地域福祉実践に関わる研究方法をも考えている。

〇社会福祉学会における研究方法、研究倫理は、リサーチ系研究における研究方法、研究倫理、あるいは個別支援に関わるソーシャルワーク実践における質的研究、研究倫理はそれなりに確立し、研究者も順守する環境が整備されつつある。

〇しかしながら、地域福祉実践、地域福祉研究における研究方法、研究倫理は必ずしも論議が進んでいないし、確立もしていない。

〇私は、講演や研修で招聘だけの地域の関りなのか、それともその地域の地域福祉実践に関わるコンサルテーションまでも依頼されるのか、その地域との関りを持つ際に常にそれらのことを意識してきた。

〇そして、単なる講演や研修のための招聘に留まらず、その地域の地域福祉実践の向上に自分がどう関われるのか、時には差し出がましい提案を敢えてするようにしてきた。コンサルテーションを行うにしても、“差し出がましい提案”をするにしても、その地域の住民の地域社会生活課題はなんであり、それをどう改善する地域福祉実践を展開するのかを常に考え、把握しようと意識してきた。

〇それと同時に、その地域を訪問する際には、事前に各種統計資料や既存の策定された計画を送って頂き、分析していくとか、現地に入り、地域を短時間でも案内して頂くとか、行政や社会福祉協議会の職員に何が生活課題なのかを聞く等して把握するように努めてきた。

〇コンサルテーションや“差し出がましい提案”をする場合には、自分なりに、その地域の地域福祉実践を向上させるための“実践仮説”を提示することに努めてきた。その地域の実践の“評論”ではなく、今後の発展を考えての“実践仮説”の提示である。“評論”と“実践仮説”との違いは、その地域で頑張っている人々を励まし、やる気にさせ、改革してみようと思わせるかどうかが重要な違いのポイントだと考えてきたし、“実践仮説”を提示するということはその内容、発言に責任をもつということでもある。

〇また、そのことは、どのような「関係人口」に位置づくかは知れないけれど、担当の職員が継続的関りを持ちたい(年賀状のやり取り、手紙やメールでの相談等職員が尋ねてくれば対応するという“来るものは拒まず、去る者は追わず”の精神)と思うならば、それなりに支援することを考えてきた。

〇というのも、地域の力学は複雑であり、担当の職員がいくらがんばろうとしても、“地域は動かない”場合があり、地域を対象に考える場合、“天の時、地の利、人の和”という諺通り、時期が来ないと地域を変える改革のエネルギーが充満しない場合がある。これらの時期を見誤ると、“実践仮説”ももって頑張ろうとしている職員の努力が徒労に終わるか、あるいは“組織から、地域から排除の対象”になりかねない。このことで苦労された職員を数多く見てきている。地域福祉研究者はそれらのことにも目配り、気配りができなければならず、“実践仮説”という名のもとに、担当職員を“煽り、扇動し”、結果的に職員のみならず、研究者自身がその地域への“出入り禁止”を事実上申し渡される事案は数多くある。

〇私が関わった地方自治体において、行政との関わりは主に地域福祉計画等の行政計画のお手伝いを通し、その計画策定後、その計画の進行管理、アフターフォローを兼ねて、地域保健福祉審議会等を条例設置し、その委員長として以後関りを継続する場合が多い。

〇他方、市町村社会福祉協議会を通じての関りは、担当の職員は全社協主催の「地域福祉活動指導員養成課程」の研修やコミュニティソーシャルワーク研修の際に出会い、意気投合して、その職員の社会福祉協議会を軸にした市町村の地域福祉実践の向上を目指して関りを持ってきたことも多い。

〇前者の場合では、岩手県遠野市、東京都目黒区、豊島区、長野県茅野市等であり、後者の場合では、東京都狛江市、富山県氷見市などがある。この両者は関りの入り口、契機は別々であるが、私は常に市町村行政とそこの社会福祉協議会とが共働するように仕向け、新たなシステム、サービス開発を行ってきた。それは、地域福祉は市町村という政治行政機構の最も基礎となる自治体が基盤だということを常に意識していたからである。

3)関係性も持った自治体、社会福祉協議会の計画、実践の記録化

〇私が「バッテリー型実践、研究」として関係性を持った自治体は、山口県宇部市や富山県氷見市のように30年を超えるところもあるし、担当職員の熱意に絆され関係を持ち始めたが、その担当職員の人事異動や組織の上司が変わり理解を得られなくなるなどの理由から3~4年で関係性がなくなる場合もある。さらには、いったん関係が閉ざされたように思えたものが数年後に再開される場合などもあり一様ではない。

〇私が関わりを持ち続けたいと思い、かつ地域の関係者も持ち続けてほしいという場合でも、私の時間には限りがあるし、私が関係性も持ち、その地域の地域福祉実践を向上させるために継続的に関わっていくためには、私個人ではどうみても対応できない。

〇そこで、1994年12月に日本地域福祉研究所を設立し、日本社会事業大学大学院で教えた教え子たちを私のいわば“分身”として関係性のある自治体に派遣し、組織的に関係性を継続できるようにしようと考えた。それは、大学院で“頭でっかちな地域福祉論を学ぶ”ことよりも、身につく体験学習の場ではないかとも考えて、教え子たちに私が関係性を持っていた自治体を任せ、継続的にコンサルテーションができればと考えたからである。

〇しかしながら、私の思惑を理解し、思惑通りに成長してくれた人もいれば、期待にそぐわず、関係性を壊してしまったり、期待する実践家、研究者にならなかった人もいる。

〇と同時に、私は、その地域との関係性を“俗人的なもの”にせず、社会的に汎用性あるものとするために、関係性により作り上げられた、その自治体の地域福祉実践や地域福祉計画を記録化し、世に問うために出版するということを心掛けてきた。

〇その場合、計画レベルのものを本にしても実践的裏付け、検証がなく、単なるきれいごとの“絵にかいた餅”になりかねないので、一定の実践を踏まえた後に、計画の理念と実際という形でその自治体の実践を本として刊行するということを心掛けてきた。

〇それら実践の記録化したものを、手元にある資料だけで紹介すると以下の通りである。

①『地域福祉計画策定の視点と実践――狛江市・あいとぴあへの挑戦』第一法規、1996年

②『社会福祉基礎構造改革と地域福祉の実践』(山形県鶴岡市の地域福祉の計画化と実践)東洋堂企画出版、1998年

③『いきがい発見のまち――宇部市生涯学習推進構想』東洋堂企画出版、1999年

④『福祉の鐘を鳴らすまち――うんだなーヘルパー奮戦記』東洋堂企画出版、1999年

⑤『安らぎの田舎への道標――島根県瑞穂町 未来家族ネットワークの創造』万葉舎、2000年

⑥『21世紀型トータルケアシステムの創造――遠野ハートフルプランの展開』万葉舎、2002年

⑦『福祉21ビーナスプランの挑戦――パートナーシップのまちづくりと茅野市地域福祉計画』中央法規、2003年

⑧『福来(ふくらぎ)の挑戦――氷見市地域福祉実践40年のあゆみ』中央法規、2023年

〇以上のような本としての記録は残っていないが、私が私なりに関係性をもって取り組んできた自治体として思い起すことができる自治体を列挙すれば以下の通りである。

北海道鷹栖町、遠別町、美深町、岩手県沢内村、秋田県藤里町、宮城県石巻市、千葉県鴨川市、富里市、東京都稲城市、東京都目黒区、東京都豊島区、香川県琴平町、愛媛県今治市、四国中央市、徳島県美馬市、島根県松江市、沖縄県浦添市、等である。

〇上記以外に、“関係性”の中味の捉え方に関わってくるが、日本地域福祉研究所が開催してきた27回の地域福祉実践研究セミナーの開催自治体、あるいは25回の四国地域福祉実践研究セミナーの開催地、さらには18回を数える房総地域福祉実践研究セミナーなども関係性を大切して、その地域の地域福祉実践を向上させようと取り組んできた自治体ということができる。

第44号/2023年5月9日

34 地域福祉研究者の「研究者文化」と日本地域福祉研究所の設立目的

〇日本地域福祉研究所は1994年12月23日に設立されました。日本社会事業大学大学院修士課程を修了した人を中心に設立しました。元東京都社会福祉協議会職員で、静岡英和大学、静岡福祉大学で教員をされた青山登志夫さん等が尽力してくれて、日本地域福祉研究所の設立ができました。

〇日本地域福祉研究所設立に際し、私は4つの設立目的を考えました。

〇第1は、新しい社会福祉の考え方である「地域福祉」の哲学、理念、実践の在り方などに関する「地域福祉」の普及・啓発でした。

〇私は、地域福祉実践・研究を市町村社会福祉協議会を基盤に確立しようと考えて、取り組んで来ましたが、日本の社会福祉学界では、“私のような研究領域、研究方法は社会福祉プロパーでない”と厳しい批判を受けてきました。それらの意見との戦いも含めて、「地域福祉」の考え方の普及と啓発が必要だと考えました。そのことが、従来のコミュニティオーガニゼーション、コミュニティワークに代えてコミュニティソーシャルワークという提唱になります。また、同じように福祉教育を軸とした地域福祉の主体形成理論の提唱も行ってきました。

〇第2には、地域福祉実践の向上に向けた各種研修と実践者の組織化です。

〇私は、全社協主催の「地域福祉活動指導員養成課程」の講師を長らく務め、社会福祉協議会職員の研修の重要性を痛感していました。

〇その全社協主催の「地域福祉活動指導員養成課程」が修了したこともあり、その代替機能を担えればと思いました。一時は、通信制の研修システムの構築も考えました(当時は、今ほどICTの発展・普及がない中での紙媒体による通信制を考えていました。いまなら、ICTを使ってできるかもしれません)。

〇その代わりというわけではありませんが、年1回「地域福祉実践研究セミナー」を日本地域福祉研究所が「関係人口」として深く関わり、その地域の実践にある意味影響力を持っている地域で、その地域の実践をフィールドに学習するセミナーを開催しようと考えました。名称も、“地域福祉実践セミナー”でもないし、”地域福祉研究セミナー“でもなく、「地域福祉実践研究セミナー」としたのも、実践と研究の循環を考えたからです。

〇1995年5月に島根県邑南郡瑞穂町で行われた「山野草を食べる会」に呼ばれた際に、当時の瑞穂町社会福祉協議会の日高政恵事務局長にお願いし、1995年8月に第1回を開催したのが始まりです。

〇私自身の瑞穂町との関りは、1981年に当時の島根県社会福祉協議会の山本直治常務理事、松徳女学院高校の山本寿子教諭の紹介で訪問したのが最初で、その後瑞穂町の福祉教育、地域づくりの支援に関わってきました(『安らぎの田舎の道標』大橋謙策監修、澤田隆之・日高政恵共著、万葉舎、2000年参照)。

〇第3は、地域福祉実践の記録化と出版化です。

〇私は、日本社会事業大学大学院で博士課程を修了し、博士の学位を取得した人にはその博士論文を単著として、刊行し、世の評価を受けるべきだと考えてきました。

〇当時、中央法規出版にお願いしました。できれば中央法規出版が全国の大学の社会福祉系の博士論文を刊行するシリーズを作ってくれればありがたいという思いも含めてお願いしました。日本社会事業大学で博士の学位を授与された野川とも江さん、田中英樹さん、宮城孝さんの博士論文は刊行されました。その後は、出版事情の悪化などもあり頓挫してしまいました。

〇これは、当時の日本社会事業大学の伝統に倣ったものです。当時の日本社会事業大学では、40歳で単著を刊行するのが、教授に昇格する基準でした。私も必死だったことが思いだされます。

〇また、当時は、出版される本の背表紙に著者であれ、監修であれ、名前が明記されるのは、ある意味研究者のステイタスシンボルでもありました。私の恩師は、そのような機会を若手に作り、論文をかくことを奨励してくれました。

〇そのような“伝統”を引き継ぎたいと考えて、博士論文の出版化を推奨してきました。

〇と同時に、日本地域福祉研究所が関わることで、全国各地の実践が向上するならば、その実践を記録化し、できれば刊行したいと考えました。研究所の設立に何かとご支援、ご協力してくれた東洋堂企画出版社(のちに、万葉舎と改名)の尾関とよ子社長(尾関社長との間を取り持ってくれたのは、1970年からのお付き合いがある手嶋喜美子元板橋区区議会議長さんである)が、この考え方に賛同してくれて、出版事情が悪くなってきている中でも、日本地域福祉研究所が関わった実践を出版化してくれました(この件は、「老爺心お節介情報」の第44号の「関係人口」の中で紹介しているので参照してください)。

〇第4は、地域福祉実践・研究者の育成の機会の提供です。

〇私は、地域福祉研究者は、自分のフィールドを持ち、その地域と深く関わりながら、その実践を体系化、理論化することが肝要で、“空理空論”を振りましても地域福祉実践・研究にならないと考えてきました。だからこそ、市町村自治体の地域福祉計画を作る場合でも、タスクゴールだけ華やかに、かっこよく作っても、それが具現化されなければ駄目だと考え、住民の意識変容と参加を促すプロセスゴールと地域関係者の社会福祉に関わる力学を変えるリレーションシップゴールの重要性と必要性を考え、実践してきました。

〇そのようなフィールドを持てる研究者に育てるためには、私自身が関わるフィールドに同道して学んでもらうとか、フィールドを提供して実習なり、その地域へのコンサルテーションを行う能力を身に着けてもらうことが必要だと考えてきました。

〇私自身、恩師の“カバン持ち”で、随分と全国の実践現場に連れて行ってもらいましたし、恩師の名刺に“大橋を頼む”という一筆を書いてもらって、恩師が紹介するフィールドに出かけたものです。

〇そんなこともあり、大学院生や若手の研究者にフィールドをもってもらいたくて、いろいろチャンスを提供してきました。成功した場合の方が多いのですが、失敗したことも多々あります。若い頃は、ついつい“自分ひとりで偉くなったつもり、自分は豊かな能力があると過信しがち”で、私の教えが頭に入らず、生意気な言動をとって、実質的に“退室”せざるを得ない人もありました。

〇第5は、日本地域福祉研究所で長らく地域福祉実践に貢献された方々の“たまり場”、拠り所としての「福祉サロン」の機能を持つことでした。

〇全社協の事務局長をされた永田幹夫先生や三浦文夫先生をはじめとして、社会福祉協議会の第一線で頑張ってこられた方々や地域福祉研究者の「福祉サロン」ができれば、ノンフォーマルな学習の場が機能できると考えました。日本地域福祉研究所の事務室とは別の階のフロアーを借り、冷蔵庫等を整備して、「土曜福祉サロン」などの開催も試みました。現役の方は忙しいけれど、たまには集い、定年退職された方はサロンに来るのを楽しみ、若手に自分の実践を話してくれれば、それが地域福祉実践研究の向上につながると“夢”見ました。

〇このような目的を考えて設立した日本地域福祉研究所ですが、どれだけその目的が達成されたかは、関係者の皆様の評価に委ねることにします。

〇ところで、このような日本地域福祉研究所設立の目的を考えたのは、私を育んでくれた「研究者文化」があったからです。

〇日本の大学の教育研究システムは、大きく分けて講座制と学科目制があります。講座制は主任教授、助教授、講師、助教等複数の教育研究スタッフがいて、いわばチームで教育研究を行うシステムです。それに比し、学科目制は、開講されている授業科目を担当する教員が個別学科目毎に配属されているシステムで、研究というより、授業を行う教育に比重があるシステムです。

〇現在の社会福祉系大学は学科目制で教育研究が行われています。したがって、教員がチームで仕事をするとか、大学ごと、講座制の教室毎の「研究者文化」というものを構築することが難しいシステムで、教員個々人が独立した状況で教育研究を行います。大学院を出て、助教、講師という若手も一人前の教員、研究者であり、長年教育・研究に携わってきたベテランの教員とも対等であり、結果として若手の時から“自立している”とみなされるので、ベテランの先生方から「研究者文化」を伝授されるという機会がほとんどない状況です。

〇私の場合には、幸か不幸か、旧制大学で学んだ先生方から教えをうけたので、この「研究者文化」というものを色濃く受けています。妻に言わせれば、それほどまでにしなくてもいいのではないかと揶揄されるほど、“先生の言動、論理展開、先生の社会活動”に“憧れ”、学び、時には“盗み”、身に着けてきました。日本地域福祉研究所の設立の目的は、そのような経緯の中で育てられた私が“行うべき責務、任務”だと学び、受け継ぎ、実践してきたものです。

〇日本地域福祉研究所を維持することは、所員になってくれた方々の会費だけでは賄いきれません。日本地域福祉研究所の理事になってくれた方々には寄付をお願いしました。また、日本地域福祉研究所自身、全国の自治体、社会福祉協議会の研修や計画策定業務の委託を受けて経営努力もしてきました。しかしながら、それでもとても経営は厳しく、私自身も毎年100万円以上の寄付を続けてきました。したがって、私の寄付金の累計は30年間で3000万円を超しています。そのような行動をとれたのは、恩師が“講演や研修で頂いた謝金は自分の懐に入れるな、自分の生活費に使うな”と強調していたからです。それらのお金は、実践で働いている方々や社会に還元しろと口を酸っぱくするほど言い募っていました。そんな「研究者文化」を長年叩き込まれてきましたのでできたことです。

〇このような「研究者文化」がいいかどうかは分かりません。しかしながら、現在の社会福祉系大学の教員、地域福祉研究者の言動をみていると、このような「研究者文化」ともいえる文化を身に着け、行動している人がほとんど見られないことはなんとも淋しい限りです。このような状況の下では、実践と研究のよき循環が衰退し、実践力もぜい弱化し、研究者の質も下がるという“悪循環”に陥らないか危惧しています。

第45号/2023年5月21日

35 地域づくりと信濃毎日新聞社編集局編『民が立つ』

信濃毎日新聞社編集局編『民が立つ――地域の未来をひらくために』信濃毎日新聞社、2007年。

〇本書は、日本地域福祉学会終了後訪問し、その後その地域の地域福祉の在り方を考えることが必要だとして“結成”された中条プロジェクト(旧中条村の地域福祉の在り方を考える会)のメンバーである旧中条村社会福祉協議会職員の黒岩秀美さんから寄贈されたものです。

〇本書を知った経緯は、私が1965年に実習させて頂いた長野県下伊那郡阿智村の岡庭一雄元村長が新聞の使命などに関わるあり方を信濃毎日新聞に最近寄稿された記事を小池正志さん(元長野県社会福祉協議会事務局長、中条プロジェクトのメンバー)が送ってくれたので、読みたいとメールを送ったところ、黒岩秀美さんが寄贈してくれました。

〇本書は、長野県内の自治体で起きている事案を取り上げ、その事案の解決に向けて住民の合意がどのように形成されるのかを中心命題にして、住民同士の論戦、住民と行政との関係、住民と市町村議会議員との関係などについて取材したものをまとめたものです。

〇主に、田中康夫県知事時代の状況をめぐっての論題ですが、住民自治、地方自治、住民の意識と学習等“地域づくり”に関わる根幹を問いかけています。

〇また、長野県は小さい村が沢山あり、村自体の存立が可能なのか、財政難であえぐ村の“自立”の問題、それを“ある意味、国が強権的に合併させようとした平成の合併”問題で揺れる村の状況を丁寧に記事にしたものです。

〇取り上げられた事案は、市町村合併、高校再編、保育所の廃止・民営化問題、ダムの建設の是非、スキー場の経営と委託化、山村留学、公民館の在り方と地域づくり協議会(地域自治協議会)等の問題が取り上げられ、地域づくりに住民がどう関わるのか、民主主義とは何かを問いかける力作です。長野県茅野市の「CHUKOUらんどチノチノ」の実践も紹介されていました。

〇他方、住民同士の横のつながりの希薄化、人任せ、行政任せの依存体質、地域自治会の役員のなり手がない状況に輪をかけて、地域の高齢化、人口減少などの“地域存続の危機”についても論究しており、地域づくりに関心のある人には是非読んでほしいものです。

〇私は、1980年に「自立と連帯の社会・地域づくりに向けたボランティア活動の構造」を示し、かつ4つの「地域福祉の主体形成」(地域福祉実践の主体形成、地域福祉サービス利用の主体形成、地域福祉計画策定の主体形成、社会保険契約の主体形成)を提唱してきました。そこには、榛村純一(元静岡県掛川市市長)が提唱した「選択的土着民」と相通ずる考え方があります。住民一人一人が地域を愛し、人任せでなく、行政任せでなく、自らが主体的に地域を豊かにすることに関わる活動、文化が醸成されない限り、地域は良くならないという哲学が底流にあります。

〇そのような考え方は、私が東京大学大学院で社会教育を専攻し、長野県各地で実習をさせて頂いてきたからつくられたものであろうし、私が日本社会事業大学へ進学しようとする契機になった島木健作著『生活の探求』と相通ずるものです。

〇しかしながら、本書を読むと住民の合意形成の難しさ、民主主義的議論・手続きの進め方の難しさ、資料の作り方の難しさがよくわかります。

〇私も、大学3年生の実習で、長野県下伊那郡喬木村で実習させて頂いた折、「喬木村公民館報」に、当時、小渋川開発に関わる土地収用法の解説を書けと言われて、住民向けに、どのような資料を提供したらいいのか悩んだ記憶があります。それは、たぶん、「喬木村公民館報」に掲載されていると思います。

〇本書を読んで、改めて1960年代に志した自分の“思い”を見直すことになりました。地域福祉研究者、実践者は、どれだけ“地域づくりの難しさ”を実感して、取り組んでいるのでしょうか。

〇本書には、島根県邑南町口羽村の実践(『過疎を逆手に取る』)も紹介されていましたが、改めて1978年に書いた社会福祉施設の地域化と社会化の論文(「施設の社会化と福祉実践」『社会福祉学』第19号、1978年)を思い出し、社会福祉施設を経営している社会福祉法人の“地域貢献”ではなく、地域住民の拠り所、共同利用施設としての社会福祉法人という視点からの社会福祉法人の”地域貢献“を考える必要があるし、社会福祉法人が”限界集落“、”消滅市町村“の危機にある地域において、どのように地域づくりに貢献できるのか、その位置と役割は大きいと思いました。

〇「持続可能な地域づくり」と「地域福祉」と「社会福祉協議会」と「施設社会福祉法人」との関係を考える上で、是非、指田志恵子著『里山人間主義の出番です――福祉施設がポンプ役のまちづくり』(あけび書房、2015年)と雄谷良成監修、竹本鉄雄編著『ソーシャルイノベーション――社会福祉法人佛子園が「ごちゃまぜ」で挑む地方創生』(ダイヤモンド社、2018年)を読んでほしいと思いました。

〇これからの地域福祉は、持続可能なまちづくり、地との関係を抜きにしては考えられません。その際の社会福祉施設の役割は、高知県の「ふれあいあったかセンター」の実践ではありませんが、社会福祉施設の役割は大きいと思います。

第47号/2023年8月12日

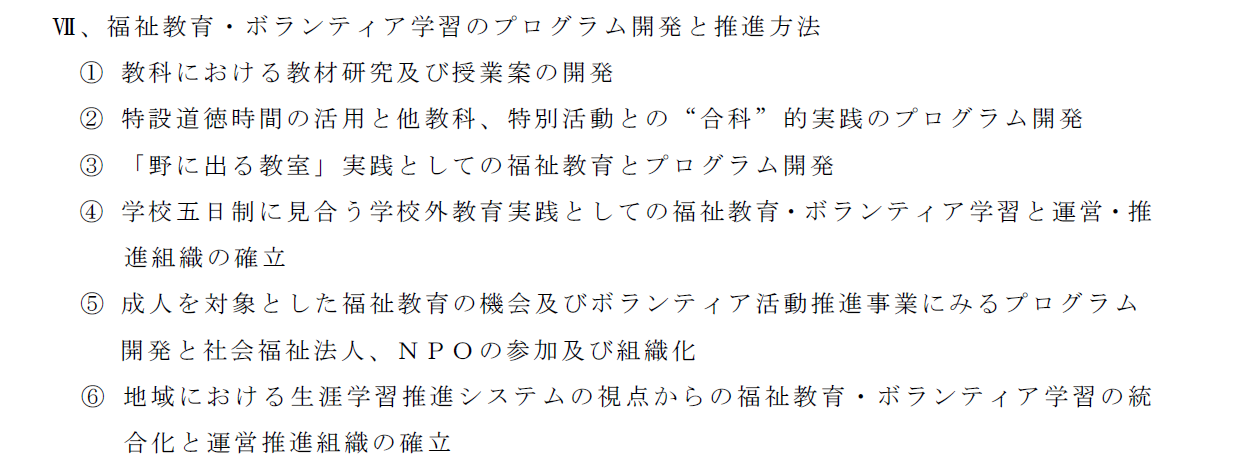

36 連載①: 戦後第3の節目としての地域共生社会政策とその求められる背景

〇介護支援専門員や介護保険サービス事業者が主な購読者であり、3万5千部ほどの発行部数である「シルバー産業新聞」に2021年の1月号から1年間連載を依頼されました。その原稿(「地域共生社会に向けた実践――自立生活支援とケアマネジメントの考え方」)です。

厚生労働省は、戦後「第3の節目」とも位置付ける「地域共生社会政策」を現在推進している。周知のように、2020年6月5日に成立した法律名には「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」というタイトルが付けられている。

この「地域共生社会政策」は、1961年の国民皆年金皆保険制度、、2000年の介護保険度に続く戦後「第3の節目」と位置づけられるほど、厚生労働省の政策において重視され、その“思い”が一括上程された法律名に表れている。

法律改正の趣旨は“地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する視点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる”ことであるとされている。

この政策がなぜ「第3の節目」と言われるのかは、ⅰ)戦後の社会福祉行政が”社会福祉六法体制”と言われてきたように、属性分野ごとの縦割り行政であったことにより、ややもすると相談が行政窓口間で”たらい回し”にされがちであったこと、ⅱ)サービスの提供方法が、属性分野ごとの単身者に対応する入所型施設福祉サービス中心から、在宅福祉サービスの整備とともに地域での自立生活を支援する考え方に変ってくると、地域生活をしている住民は単身者ばかりではなく、複合的・複雑な多問題を抱える家族もおり、世帯全体への対応が求められるようになってきたこと、ⅲ)地域での自立生活支援を進めていくためには、行政の力だけでは対応ができないので、地域住民の福祉サービスを必要としている人への差別、蔑視を取り除き、かつそれらの人々を支えるインフォーマルケアを充実させていく必要があり、行政と住民の協働が求められるようになってきたこと、ⅳ)生活保護制度に代表されるように、住民が福祉サービスを利用するにあたって、それを行政に権利として申請できるという「申請主義」が戦後確立したために、住民が生活のしづらさを抱えているのなら申請してくるはずであるから、積極的に行政の側から生活支援のニーズを発見することなく”待っていればいい”という姿勢になりがちであったこと、ⅴ)戦後の社会保障・社会福祉は”救貧的な最低限度の生活保障”的になりがちであったが、1995年の社会保障制度審議会の勧告「社会保障の再構築」で示されたように、住民の幸福追求、自己実現を図っていくサービスの在り方に変えることが求められてきたこと、ⅵ)今日の生活のしづらさや生活困窮問題は、単なる”経済的貧困”だけでなく、生活技術能力や家政管理能力、社会関係能力等の脆弱化に伴う複合化した問題であるだけに、社会福祉士や精神保健福祉士等のソーシャルワーカーや介護福祉士等ケアワーカーの継続的”伴走的支援”が必要になってきていること等がこの政策が求められる背景の要因として挙げられ、戦後の社会福祉行政全般の再編成を伴う困難な改革であると位置づけられたからであろう。

これらの問題は、歴史的には1970年前後、1990年頃、2000年頃にも関係者間で指摘され、その解決が取り組まれてきた問題であった。直近では、2008年の厚生労働省社会・援護局の報告書である「地域における『新たな支えあい』を求めてーー住民と行政の協働による新しい福祉―」があり、その延長上に2015年に公表された厚生労働省の「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現―新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンー」がある。この2015年の報告書が、現在推進されている「地域共生社会政策」の起点である。

今回の社会福祉法の改正は、これらのことを踏まえ、、①属性や世代を問わない相談の受け止め、多職種連携による対応ができるコーディネート、行政等の窓口で来談者を待つのではなく、積極的にアウトリーチして潜在的なニーズに接近し、対応するという包括的、かつ重層的な支援体制を整備すること、②社会的に排除され、孤立しがちな人や複合的かつ複雑なニーズであるが故に、既存の制度だけでは対応できない制度の狭間のニーズに対応して、福祉サービスを必要としている人の社会参加の機会の提供やその人らしさを発揮できる機会の提供等の活動の強化、③世代や属性を超えて住民同士が交流できる場や居場所の確保を行い、共に生きる地域づくりを一体的に行い、福祉サービスを必要としている人を地域から排除することなく、継続的な“伴奏的支援”を行える包括的・包摂的支援の構築を目指している。

第20号/2021年1月2日

37 連載②:救貧的福祉サービスからその人らしさの生活を支えるサービスへ

「戦後第3の節目」といわれる「地域共生社会政策」を具現化させていくためには、戦後培われてきた社会福祉の考え方や囚われてきた社会福祉観を改革しなければならない。それは3点ある。

第1は、1950年に制定された社会権的生存権を保障したといわれる現行生活保護法にみられる国民の「申請権」の“負の側面”の改善である。

国民の生活の困窮を救済するための法制は、戦前、国の公的扶助義務は認めるものの、国民が政府に対し救済を申し立てる権利という申請権は認めてこなかった。漸く、1950年に制定された現行生活保護法において、生活困窮者が国に対し生活保護を申請できるという国民の権利としての申請権を認め、ここに社会的生存権が認められたといわれている。昨年来の新型コロナウイルスの件で、厚生労働省は生活保護を申請するのは国民の権利であるから、生活困窮に陥った際には申請してほしいと異例の呼びかけまでしている。

ところが、この申請権の“負の側面”ともいえるもので、社会福祉行政に“待ちの姿勢”を創りあげてしまった。国民が有している権利なのだから、“申請してこないということは、必要性がないからなのだ”という考え方に基づき、積極的に生活のしづらさや困窮を抱えている人々に社会福祉行政がアプローチして、潜在化しているニーズを掘り起こすという姿勢に欠ける面があった。連載の第1回目で取り上げた「地域共生社会政策」に関わる文書において、厚生労働省は“行政は「待ちの姿勢」ではなく、対象者を早期に、積極的に、「アウトリーチ」という考え方に立って問題の把握に努める”ことの必要性を指摘したが、社会福祉行政は窓口に相談、申請に来た人にだけ対応するという“待ちの姿勢”が強かった。

第2には、その生活保護に代表されるように、福祉サービスの考え方、水準を“国民の最低限度の生活保障”に留めてしまった。福祉サービスを利用する人は“自助”ができず、国の“公助”に頼ることになるので、“公助”の負担をできる限り軽減するために、かつ“怠民養成”ではないという“一種のみせしめ”的に福祉サービスの水準を低く抑えるという“最低限度の生活保障”という福祉サービス観、救貧観を創り上げた。

第3には、生活困窮者を救済するのは、憲法第89条の規定(公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し公金を支出してはならない)により、福祉サービスは行政がやるもの(もしくは行政から委託を受けた団体、組織)という認識を国民に定着させ、国民の行政依存体質を作り出してしまった。地域で自立生活を営もうとすれば、住民と行政との協働は不可欠であるが、その考え方が全面に出されるのは厚生労働省の文書では2008年の「地域における「新たな支えあい」を求めてーー住民と行政による新しい福祉―」という文書が出てからである。

このような状況の中、社会福祉サービス提供組織は、国により制度化されたサービスを、行政から委託を受けて、行政が認定したサービス利用者に対して制度の枠組みの中で提供すればいいという“受け身的な姿勢”になり、住民が抱えるニーズを積極的に把握し、かつそれを解決するための新しいサービスの開発や新しいシステムを創出するという姿勢が欠けることになった。

ところで、筆者は1960年代末から、社会権的生存権を巡って争われた朝日訴訟や障害者の学習・文化・レクリエーションの機会提供にかかわる実践を通じて、社会福祉は憲法第25条に基づく最低限度の生活保障だけではなく、憲法第13条の幸福追求権に基づく社会福祉の考え方、福祉サービスの提供を考えるべきではないかと考え、主張してきた。憲法第25条は、国民の生活を守る最後のセーフティネットとしての役割があり、評価するが、それ以上に必要なのは、“この世に生きとし生きるものの幸福追求であり、自己実現である”のではないかと考えた。戦後の社会福祉が囚われてきた「貧困観の貧困」、「人間観の貧困」、「生活観の貧困」を克服し、高齢者も障害者も自分らしく、自己実現できることを支援するのが社会福祉の目的、哲学にならなければいけないと考えたからである。

フランスの1789年の市民革命は身分制度を廃止し、この世に生まれてきたものは皆平等であり、自由であり、幸福を追求する権利があることを明らかにした。そのためには、“公の救済は社会の神聖な責務の一つである”として、「自由」、「平等」とともに「博愛」の重要性を理念として掲げた。

1995年の総理府社会保障制度審議会の勧告「社会保障の再構築」では、“1950年当時は、戦後の社会的・経済的混乱の中にあったので、当面、最低限の応急的対策に焦点を絞らざるを得なかった”が、“今日の社会保障体制は、すべての人々の生活に多面的にかかわり、その給付はもはや生活の最低限度ではなく、その時々の文化的、社会的水準を基準と考えるものとなっている”として、“広く国民に健やかに安心できる生活を保障することである”と考え方を変更した。それは、まさに憲法第25条の最低限度の生活保障ではなく、憲法第13条の幸福追求権に基づく、その人らしさの自己実現を支える福祉サービス、社会福祉への転換を求めたものである。

「地域共生社会政策」の実現には、社会福祉関係者の中に潜在化している戦後の社会福祉観を見直し、新たな視点、新たな姿勢に基づく実践が求められている。

第22号/2021年3月2日

38 連載③ :ナラティブ(人生の物語)を大切にする自立支援

筆者は、1970年頃から、社会福祉学研究、社会福祉実践において労働経済学を理論的支柱にした経済的貧困に対する金銭給付と憲法第25条に基づく最低限度の生活保障の考え方では国民が抱える生活問題の解決ができず、新たな社会福祉の考え方が必要であると考え、提唱してきた。

筆者が考える社会福祉とは、その人が願うその人らしさの自立生活が何らかの事由によって阻害、停滞、不足、欠損している状況に対して関わり、その阻害、停滞、不足、欠損の要因を除去し、その人の幸福追求、自己実現を図れるように対人援助することだと考えた。

その場合の“自立生活”とは、古来から“人間とは何か?”と問われてきた課題を基に6つの要件(ⅰ)労働的・経済的自立、ⅱ)精神的・文化的自立、ⅲ)身体的・健康的自立、ⅳ)生活技術的・家政管理的自立、ⅴ)社会関係的・人間関係的自立、ⅵ)政治的・契約的自立)があると考えた。と同時に、それらの6つの「自立生活」の要件の根底ともいえる、その人の生きる意欲、生きる希望を尊重し、その人に寄り添いながら、その人が望むナラティブ(人生の物語)を一緒に紡ぐ支援だと考えてきた。