〇筆者(阪野)の手もとに、山竹伸二著『共感の正体―つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか―』(河出書房新社、2022年3月。以下[1])という本がある。「共感論」について活発な議論が展開されるなかでこんにち、「反共感論」の主張が少なからずみられる。山竹はいう。「共感は本当に相互理解と協調、平和をもたらす自然の恩恵なのだろうか? それとも、不安や自由の喪失、憎しみ、差別をもたらす、悪魔のささやきなのか‥‥‥?」(21~22ページ)。「共感が生み出す助け合いが集団を強化し、文化を築く礎になったこと、その一方で、共感による集団の排他性が紛争や差別、迫害を生んできた歴史がある」(24ページ)。

〇[1]において山竹は、多角的な視点に立って、また科学的・哲学的な考察を通して「共感」の本質を解明しようとする。とともに、心のケアの領域や日常の対人関係における共感の有効性や応用可能性を明らかにし、共生社会における共感の重要性を指摘する。山竹は説く。「共感のメリットはリスクを大きく超える可能性がある」(204ページ)。「大事なのは共感に頼らないことではなく、共感のデメリットを減らし、よりよい形で共感を活かせるようにすること」(205ページ)である。

〇[1]で注目すべきポイントは、現象学(自分の意識・主観に現われていることを出発点にして、誰もが共通して了解できる意味(「本質」)を解明するための哲学的思考法)の観点から共感の本質にアプローチし、その問い直しを試みるところにある。山竹はそれを次のように整理する(7. 8. 以外の丸括弧内の解説は別頁より引用。126~129ページ)。

- 共感が生じる経験は、①「情動的共感」(相手と同じ感情であると感じる共感)と②「認知的共感」(相手と同じ考え方、感受性、価値観であると感じる共感)の2つに分けられる。

- 共感の質は心の発達、特に自己の確立と認知の発達にともなって変化する。

- 他者の共感によって得られる自己了解(自分の感情に対する気づき・自覚)と「存在の承認」(「ありのままの自分」が受け容れられていること)。

- 心理的距離、空間的距離の近い人間ほど共感が生じやすい。

- 共感力(相手の考えや気持ちを察することができ、その気持ちに寄り添うことができる力)には個人差がある。

- 共感は感情の共有であり、自己了解と同時に他者了解(他者の感情に対する気づき・自覚)が生じている。

- 共感は他者理解をとおして他者のためになる行動(利他的行為)を生む。

- 共感は喜びだけでなく、苦しみを生む場合もある(共感的苦悩)。

- 共感はお互いを理解し、協力し合う基盤となり、文化・社会を形成する。

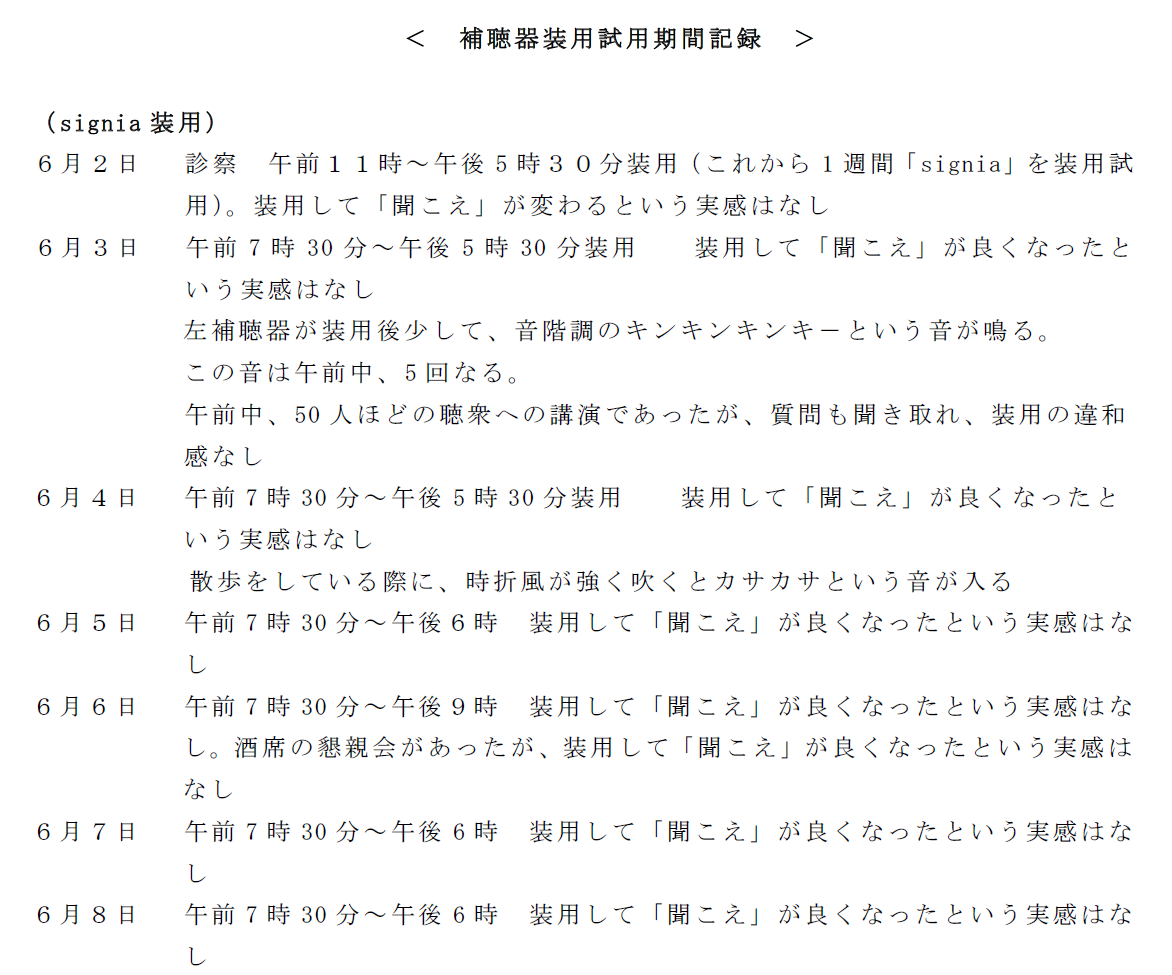

〇以上の「共感の本質」(「共感の原理」)に続いて山竹は、「共感の功罪」について次のように整理する(130ページ)。

〇ここで、[1]のうちから、「共感」をめぐる論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

共感と利他的行為

共感という経験は対人関係における感情共有の確信であり、共感が生じると多くの場合、相手に対して親和的な感情(親しみ)が生じ、他人事ではないと感じられる。/この時、自己了解(自己の感情への気づき)と同時に、他者の感情了解が生じている。自己了解が「自分がどうしたいのか」という欲望を告げ知らせる以上、共感は「他者がどうしてほしいのか」を理解し、相手が望む行為の選択を、つまり利他的行為を可能にするのである。/もちろん、自分の感情と相手の感情が同じである、という保証はない。だが、私たちは共感を手がかりにして、相手に気持ちや望みを言葉で確認することができるし、それによって適切な対応を取ろうとする。そうやって経験を何度も積み重ねるほど、次第に的を外すことなく相手の感情を理解できるようになり、適切な対応が可能になる。/こうした理解力を培うには、言葉と想像力、推論する理性の力を身につけることが必要である。(110ページ)

排他的共感と差別

共感はすべてにおいてよいことが起きるわけではない。/誰かの悲しみや苦しみに共感し、助けたいと思う場合でも、必ずしもよい結果、正しい行動につながるとは限らない。共感から、目の前にいる人を手助けしてしまい、結果的に大勢の人を苦しめたり、困らせてしまうこともある。助けたつもりでいても、相手にとっては迷惑だったり、かえって悪い結果を招く場合も少なくない。/また、共感は憎悪や怒りのような感情にも共振するため、憎しみや怒りを増幅させる危険性がある。/仲間への共感から、仲間以外の人々を敵視したり、憎悪や軽蔑の眼差しを向けたりすることを、「排他的共感」と呼ぶことにしよう。/共感は文化を形成し、集団の結束を強めるのだが、それは半面、共感できない文化や自分の所属する集団以外の人々に対して、排除する傾向を生みやすい。共感による民族や国との一体感は、外国への差別意識、敵対意識につながりやすいのだ。繰り返される戦争、少数民族への迫害、異質な文化への差別などは、排他的共感が拍車をかけている。(116~117ページ)

協調的共感と共同性意識

多様な価値観を学び、様々な立場の人の身になって考えることで、偏った行動ではなく、より公正で適切な共感と利他的行為ができるようになる。/多様な価値観に寛容になるには、人間は集団の属性や価値観によらず、存在そのものが尊重されるべきだ、という感覚が必要になる。/この感覚を養うものこそ、親密な人々による共感なのだ。それは「ありのままの自分」が受容される経験、無条件の承認を感じる経験であり、だからこそ、「ありのままの他者」を受け容れ、共感できるようになるのである。/こうした対応を各々の人間ができるようになれば、他者との間に良好な関係性が形成され、よりよい協調が生まれ、お互いに助け合えるような社会を築くことができる。異なる考え方や価値観の人々の間にも、差異を認め合いながらも共感できるものを見出せるようになる。私はこれを「協調的共感」と呼び、共感の成熟したものとして捉えておきたい。(123~124ページ)/共感は人間同士の心のつながりを感じさせ、同じ人間であるという意識、共に生きているという意識をもたらすのだ。/しかし、この共同性の意識においても、適度な距離感、公正な判断力がなければ、容易に集団心理に呑み込まれてしまうだろう。/したがって、共感が人間の道徳性や共同性の意識において重要だとしても、そこに潜んでいるリスクを十分に自覚し、その対処法を考えなければならない。排他的共感に陥らず、協調的共感に至る道を考える必要があるのだ。(124~125ページ)

共感のリスクとその回避

共感には様々なリスクが付きまとっている。/まず第1に、共感しやすい人は、相手の感情に巻き込まれ、自分自身の感情を制御することが難しくなりやすい。/第2に、思い込みの強い人、自己中心的な人の場合、共感は相手と自分を同一視し、相手の他者性、固有性を無視してしまう傾向がある。/そして第3に、自分の所属集団、立場、価値観を過剰評価している人が共感すると、自分が共感できない人々に対して無関心になったり、敵視する傾向がある。/こうした共感のリスクを回避するためには、自己了解ができていること、感情の制御ができることが必要になる。自己了解の力があり、感情のコントロールができる人は、過度に相手の感情に巻き込まれたりしないし、相手と自分を同一視したりもしない。また、多様性に寛容で、他者との差異や他者性を認められる人は、排他的にもなりにくい。だから自分とは経験も立場も異なる相手であっても、先入観なしに対話し、相手との差異を認めつつも、自分と共通するものを見出すことができる。そうやって相手の感情に近づき、共感する可能性が高いのである。(166~167ページ)

良心と共感

「良心」は善悪を判断し、「人として正しくありたい」という思いが含まれているが、この判断の基準は内面にある価値観や行動規範、人としての理想などである。それは多くの人が認める価値観や社会規範とほぼ重なるため、共感や同情に公平性、公正さをもたらしている。しかし、そうした個人の内面にある価値観や行動規範は、何らかの状況で取り込まれ、身につけたはずなので、成長にともなって変化し、良心も変わってくることになる。(184~185ページ)/完全に「他者のため」という動機だけで良心が生じるわけではない。他者に承認されたい、他者と共に生きたい、という「自己のため」の動機も当然あるだろう。そうでなければ、自己犠牲を美徳と考えるような偏った義務論になりかねない。(188ページ)/共感によって他者の苦しみを知れば、自己の欲望を超えて、心から他者を助けたいという思いも強くなる。承認欲望と救済欲望が重なりあい、「自己のため」の行為が「他者のため」の行為になるのだ。そして共感の経験を繰り返し、理性的な思考が深まるにつれ、多様な他者の身になって考える力もついてくる。/こうして、成熟した良心は自己の欲望を自覚した上で、他者を心から助けたいと感じ、より普遍性のある判断を求めるようになるのである。(189~190ページ)

〇山竹にあっては、現代社会は、異なった文化や立場、多世代の「多様な人々が交流するようになり、共感が拡大する可能性のある時代である」(201ページ)。その一方で、現代社会では「絶対的な価値基準が見失われ、どうすれば周囲に認められるのか、自分の価値を確信できるのか、という承認不安が蔓延している」(202ページ)。そこで、上述の「共感の本質」を認識し、「心のケアの原理」に基づいて子育て、教育を実践すれば、「共感は私たちの未来を切り開く上で、とても重要な役割をはたすはず」(202ページ)である。「共感」への期待と展望である。山竹はいう。「楽観的と思う人もいるかもしれないが、私はそうした未来の可能性を信じたい」(205ページ)。

〇「まちづくりと市民福祉教育」(とりわけ学校福祉教育)においてはこれまで、抽象的な理念やひとつのスローガンとして「共感」が声高に叫ばれてきた感なきにしも非ずである。「共感の本質」についての理解・認識と、それに裏付けられた共感力を高めるための取り組みや教育プログラムの開発を如何に進めるかが問われよう。例によって唐突であるが、指摘しておきたい。

〇なお、上記の「心のケアの原理」とは、「共感は『ありのままの自分』が受け容れられている(認められている)という実感を与えることで、相手の不安を緩和する。また、共感によって相手の苦しみの根底にある感情を理解し、それを相手に伝えることで、相手に自己了解を促すことができる。すると、相手は自分を見つめなおすことができるようになり、考え方を修正したり、自分がどうしたいのか、どうすべきなのか、納得のいく判断ができるようになる」(194ページ)ということを指す。

補遺

〇筆者(阪野)の手もとに、ポール・ブルーム(Paul Bloom、アメリカ・イェール大学心理学教授)著/高橋洋訳『反共感論―社会はいかに判断を誤るか―』(白揚社、2018年2月。以下[2])と、永井陽右(ながい・ようすけ、テロ・紛争解決スペシャリスト)著『共感という病―いきすぎた同調圧力とどう向き合うべきか?―』(かんき出版、2021年7月。以下[3])という本がある。ともに、共感の負の側面に焦点を当てた本である。

〇[2]のブルームによると、「共感」(empathy)は「情動的共感」と「認知的共感」に分けられる。「情動的共感」は、「他者が感じていると思しきことを自分でも感じること」すなわち「他者の経験を経験する」(10ページ)という意味での共感(感情的な働き)である。「認知的共感」は、「他者の心のなかで起こっている事象を、感情を挟まずに評価する能力に結びつけてとらえる」(25ページ)という意味での共感(理性的な働き)である。ブルームは、前者の情動的共感に反対し、後者の認知的共感を評価する。「共感には善玉と悪玉がある」(20ページ)。「共感(情動的共感)は愚かな判断を導き、無関心や残虐な行為を動機づけることも多い」(9ページ)。「共感は道徳的指針としては不適切である」(9ページ)。「私たちは(共感の時代ではなく)理性の時代に生きている」(19ページ)、別言すれば“他者を思いやる善き人になりたいのなら、あるいは世界をもっとよい場所にしたいのなら、理性を行使すること(理性に基づく判断や行動)が重要である”(9ページ、第6章)、などがブルームの主張である。詳細は、本ブログ<雑感>(81)共感≠善:共感は道徳的指針としては不適切である―ポール・ブルーム著『反共感論』読後メモ―/2019年5月15日投稿/本文(⇦クリック)、を参照されたい。

〇[3]の永井にあっては、「共感」とは「他者の感情経験に直面した人が、認知的および感情的に反応すること」。その「反応に至るまでのプロセス」(33ページ)、である。永井はいう。「共感は、全員ではなく特定の誰かしか照らさない『スポットライト的性質』と、自分にとって照らすべきだと思えた相手しか照らさない『指向性』を持つ」(17ページ)。「共感とは誰かの困難に対してではなく、困難に陥っている自分側(同じグループの仲間)の誰かに作用している。まさに共感は差別主義者なのである」(18ページ)。「共感は一般的に、理性的な『認知的共感』と感情的な『情動的共感』の2つに、機能的に分けられている」(28ページ)。

〇永井は続ける。「多様性とは、自分にとって都合の悪い人の存在を認めることである。『多様性を受け入れることは難しい』という心構えを持つべきである」(161、162ページ)。「共感できない・共感されにくい人をなおざりにしないために、共感に代わるものが必要となる。共感ではなく、地に足のついたリアルな、実体の伴った、権利に対する理性的な眼差し(理性的に、自分の権利と同時に他者の権利を見つめること)こそが、憎悪が渦巻く現代の世界を良くする鍵である」(167~169ページ)。

〇要するに永井にあっては、「共感」とそれに代わるものとして、「理性」と「人権」、人権に対する理性的な理解と反応が重要である。「感情に任せるのではなく、共感の良いところをうまく使いながらも、同時に理性も働かせてその手綱(たづな)をしっかりと持ち、取り残されている人がいないか、対立や分断をどう乗り越えることができるか、などを常々考えることが社会と世界を良くしていくことに繋がる」(180ページ)のである。

〇なお、[3]には、永井と内田樹(うちだ・たつる、思想家)との対談が収録されている。そこで内田はいう。いまの日本社会は、「共感過剰」な社会になっている。共感できる人間だけで固まって、同質的な、集合的共感のようなものを作って、外部の人とのコミュニケーションができなくなってきている。共感や理解をベースにして人間関係を構築するのは危険である。それよりは、「共感も理解もできないけど、目の前に困ってる人がいたらとにかく助ける」(「惻隠の情」)というルールの方が汎用性が高いし、間違いが少ない。惻隠の情が発動するためには、「自分から見て弱者である」こと、「自分の力の範囲内で救うことができると思える」ことの2つの条件がある(191、218、222ページ要約)。参考までに付記しておくことにする。