「老爺心お節介情報」第77号

地域福祉研究者の皆様

社会福祉協議会関係者の皆様

お変わりありませんか。

「老爺心お節介情報」第77号を送ります。

ご笑覧下さい。

2025年10月21日 大橋 謙策

〇漸く秋めいてきました。我が家の庭木に、金木犀が2本あります。例年ですと、9月末から10月初めに咲くのに、今年は咲きませんでした。若木の金木犀が咲いたのが10月10日、古木の金木犀は漸く10月19日に咲きました。草花の様子を見ても気候がおかしいことが分ります。銀木星は、金木犀ほどには匂いませんが咲いています。

〇2022年3月に発見され、2023年2月に重粒子線治療を受けていた前立腺がんは、2024年6月にはホルモン療法も終わり、全ての処方が終了しました。

〇その後はその後は3か月ごとの経過観察をしていましたが、前立腺がんマーカーが0・008で推移していることもあって、この10月15日に受けた経過観察により、次回の経過観察の診察は6か月後になりました。これからも、当分の間は経過観察が必要とのことですが、取り敢えずは“完治”したものと考えてよいとの診断でした。

〇厚生労働省から、2025年7月25日にだされた『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』報告書は、今後の社会福祉制度、体制に深く関わる報告書です。ダウンロードして読んでください。ある意味、この報告書は、重層的支援体制整備事業と対になる報告書で、従来の社会福祉研究、社会福祉実践のあり方が全面的に問い直される考え方を内包させています。

〇この10月26日で、82歳になります。週1回は地域の囲碁クラブに行き、“脳トレ”を行い、週1回はスポーツジムに通い“筋トレ”をし、毎日8500歩から1万歩歩いて、毎日晩酌をする生活をする日々です。お陰様で、各地のCSW研修にも出かけられ、ご当地の美味しい肴で、美味しくお酒を酌み交わすことができています。

〇「老爺心お節介情報」第77号を送ります。“人との出逢い”やその当時の出来事に関わる記憶が定かでないところもあるので、今後加筆修正があるかもしれません。ご笑覧下さい。

(2025年10月21日記)

『「そのときの出逢いが」――私の生き方、考え方に影響を与えた人との出逢い』➂

Ⅲ 1970年代後半における「ボランティア研究」と「施設の社会化論」

〇1974年に日本社会事業大学の専任講師に就職でき、筆者の研究関心、研究領域は、社会教育に偏っていた1970年代前半と異なり、社会福祉領域へと変化していく。その橋頭保ともいえる研究課題は「ボランティア研究」と「福祉教育研究」であった。

➀日本青年奉仕協会と「ともしび運動」の総括研究

〇筆者が、いつ誰の紹介で、どのような経緯を経て日本奉仕協会に関わるようになったのかは記憶が定かでない。しかしながら、社団法人日本奉仕協会が刊行している『青年と奉仕』の第100号記念特集号(1975年12月刊行)に「ボランティアと社会教育」と題して論文を書いている。この100号記念号では、一番ケ瀬康子先生や柴田善守先生が座談会に登場している。

〇日本青年奉仕協会は、総理府の青少年問題協議会や文部省の社会教育審議会のオピニオンリーダーを務めた末次一郎氏が主宰して、1967年に創設された組織である(末次一郎氏は、佐賀県白石町生まれで、戦前の陸軍の中野学校二俣川分校の卒業生、戦後の北方領土返還活動や沖縄返還などの影の功労者で、岸信介、佐藤栄作、中曽根康弘等の歴代総理大臣の相談役を務めた影のフィクサーでもあった)。

〇日本青年奉仕協会には、祐成善次、新田均、興梠寛等の職員がおり、全国ボランティア研究集会を開催していた。多分、その全国ボランティア研究集会に参加していて、交流がはじまったのだと思う。

〇少々、時期は前後するところがあるが、山梨県ボランティア協会(岡センター長)、静岡県ボランティア協会(小野田全宏現理事長)、世田谷区ボランティア協会(牟田悌三会長)、東京都ボランティアセンター(吉沢英子センター長、日本女子大学、大正大学教授)、富士福祉事業団(枝見静樹理事長)らとの交流もこの頃から始まる(大阪ボランティア協会は戦後初期の1947年に同名の組織がたちあがったが、現在の大阪ボランティア協会は1965年に発足している。筆者との関係は地理的に遠いということもあり、交流が深まるのは1977年の日本社会福祉学会で、当時の岡本栄一事務局長(後に聖カタリナ大学教授)と出会ってからである)。

〇多くの社会福祉関係者は、1995年の阪神淡路大震災支援のボランティア活動を称して「ボランティア元年」と言っているが、ボランティア活動はすでに1970年代中頃から各地で取り組まれている。

〇1970年代中ごろのボランティア活動に関わる隆盛は、その当時都道府県及び都道府県社会福祉協議会が取り組んでいた一種の精神作興運動である「福祉の風土づくり」といウ感性運動があった。

〇その先鞭をつけたのが、神奈川県知事の長洲一二知事で、1976年に神奈川県で「ともしび運動推進協議会」が設置され、1978年には「ともしび運動を進める県民会議」が発足する。

〇1976年に「ともしび運動を進める県民会議」に「ともしび運動促進研究会」が設置され、筆者が委員長を仰せつかった。それは、神奈川県庁職員の大澤隆さんの推薦でなされた人事だと聞いている。大澤隆さんは日本社会事業大学の先輩で、岩手県社会福祉協議会職員を経て神奈川県に就職、後に岩手県立大学の教授を務める。

〇この委員会では、行政からの一方的な戦前のような精神作興運動にならないよう、福祉教育の在り方やボランティア活動のあり方、住民参加について丁寧に論議をした(「ともしび運動促進研究会中間報告―ともしび運動の発展をめざして」1977年参照、委員には青年奉仕協会興梠寛、南里悦史(東大大学院1年後輩、後に九州大学教授)西山正子(後に茅ヶ崎市議員)、大澤隆(神奈川県民生部))。

〇この「ともしび運動の中間報告書」で、筆者は「福祉教育の定義」を整理する。

(註1)

「福祉教育とは、憲法第13条、第25条等の規定された人権を前提にして成り立つ平和と民主主義社会を作り上げるために、歴史的にも、社会的にもそがいされてきた、社会福祉問題をそざいとして学習することであり、それらとの切り結びを通して社会福祉制度、活動への関心と理解をすすめ、自らの人間形成を図りつつ、社会福祉サービスを受給している人々を、社会から、地域から疎外することなく、共に手をたずさえて豊かに生きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身につけることを目的に行われる意図的活動」(上記報告書P4)

〇これ以降、各地で、名称は異なるものの、「福祉の風土づくり」運動が都道府県社会福祉協議会によって展開される。筆者は、この取り組みの講師として各地に呼ばれた。多分、それは「社会教育と社会福祉の学際研究」をしていたからであろう。

➁全社協「ボランティア基本問題研究委員会」の作業

〇全社協が、各地の善意銀行や奉仕銀行などのネットワークの役割を担っていた「中央ボランティアセンター」を、1977年に国庫補助が付いたこともあり、全国ボランティア活動振興センターへと改組した。

〇全社協のボランティア活動の牽引者は木谷宜弘先生で、徳島県社会福祉協議会時代に善意銀行を作り、その力量が買われ、全社協のボランティア活動の担当者に迎えられる(木谷宜弘先生は、後に淑徳短期大学教授、福山平成大学教授を務める)。

〇その全国ボランティア活動振興センターが、1968年に策定していた「ボランティア活動を育成するためにーボランティア育成基本要綱」を改訂すべく、1979年6月に「ボランティア基本問題研究委員会」を立ち上げる。委員長は、阿部志郎先生で、筆者は作業委員会委員長と起草委員会の委員長を仰せつかった。

〇筆者は、この機会以降木谷宜弘先生に懇意にして頂き、共編著をいくつも上梓しているが、その最初の契機がこの時である(木谷宜弘先生とは、通算28回を数える四国地域福祉実践研究セミナーで毎夏お会いし、俳句の指導を頂いた。四国地域福祉実践セミナーでは、日本社会事業大学の先輩で、徳島県の部長、徳島県社会福祉協議会の常務理事をされた丸川悦史先生とも毎夏お会いしている。丸川悦史先生も俳人で、お二人には本当によくして頂いた。その二人に加えて、真言宗仁和寺派願成寺の大西智成住職(元社会福祉法人阿波老人福祉会理事長)、徳島県社会福祉協議会職員の日開野博さん(後に四国大学短期大学部教授先生)等、皆ボランティア活動や社会福祉協議会の仕事での出逢いである)。

〇この「ボランティア基本問題研究委員会」の委員には、当時のボランティア活動を牽引していた方々が就任していた。委員長の阿部志郎先生を始め、富士福祉事業団の枝見静樹理事長、ハーモニィ・センター理事長の大野重男さん、大阪ボランティア協会理事長の柴田善守先生、東洋大学の吉沢英子先生、日本青年奉仕協会の新田均さん、厚生省専門官の根本嘉昭さんなどが委員になっていた。

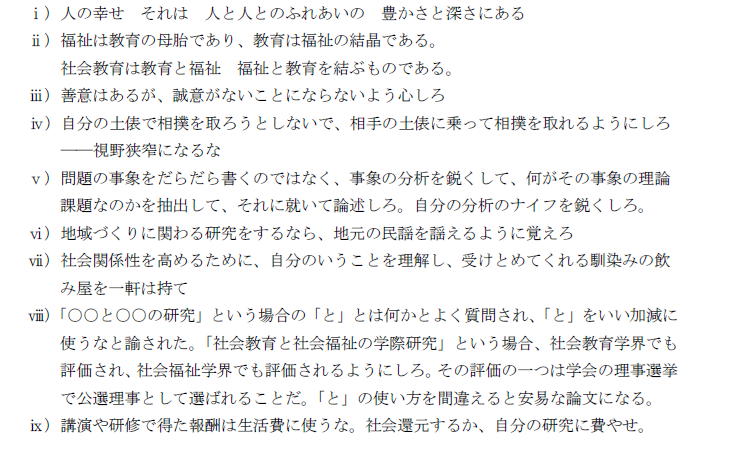

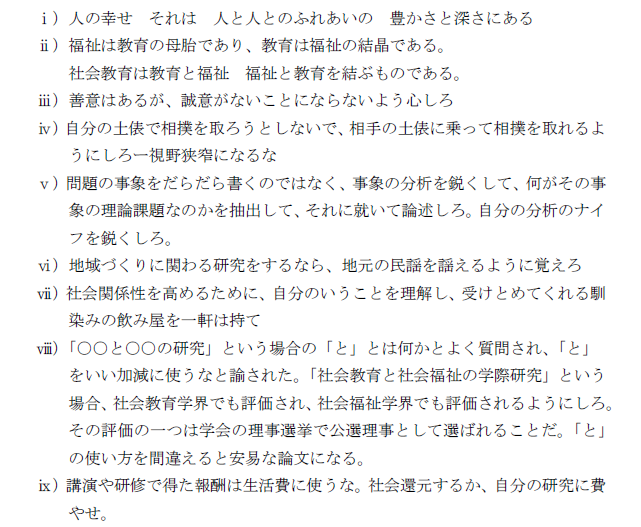

〇「ボランティア基本問題研究委員会」で、筆者はフランスの「博愛」、「公民」の精神こそボランティアの理念であると考え、その当時のボランティア論とは異なる発想をした。マルセル。モースの「贈与論」とは異なる論理の展開をした。

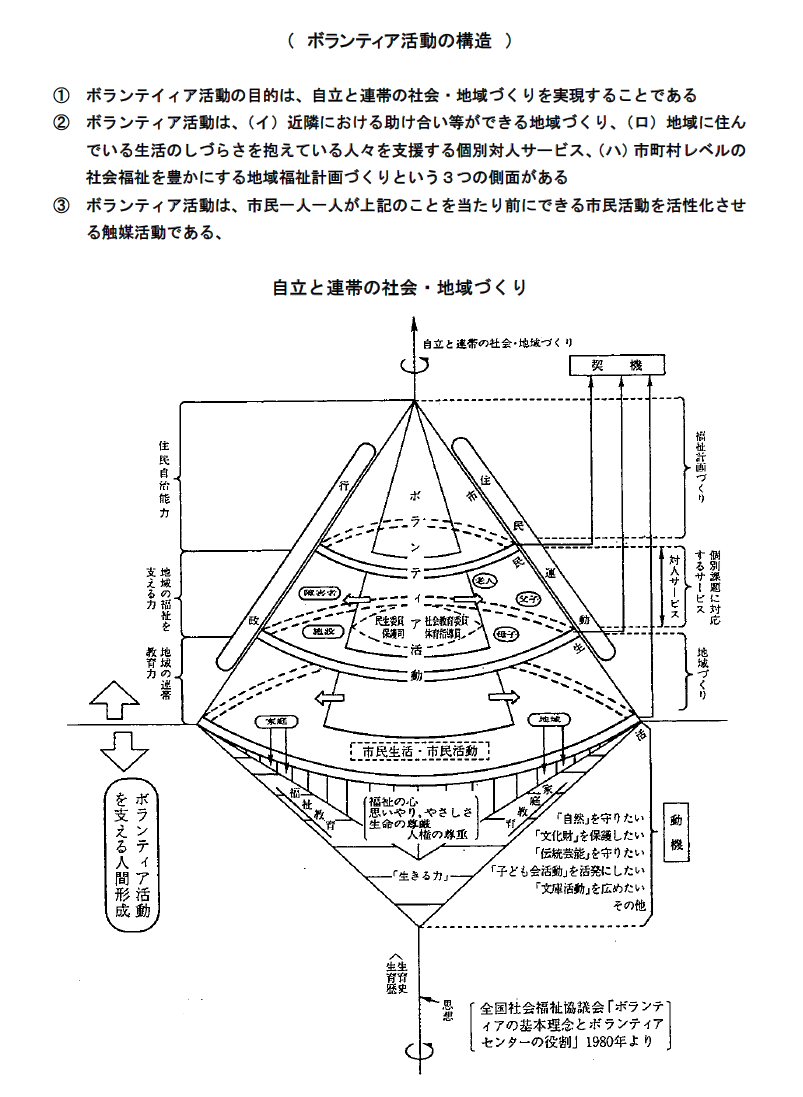

〇この研究委員会の報告書に書かれている「ボランティア活動の構造図」を、後日2010年3月26日に椿山荘で行われた日本地域福祉研究所主催の筆者の学長退任を祝って行われたシンポジウム「大橋謙策先生地域福祉論の警鐘・発展の集い」に、和田敏明さんはシンポジストして登壇してくれ、大橋地域福祉論の中枢は「ボランティア活動の構造図」にあると述べてくれた。

〇この報告書では、ボランティア活動の目標を「自立の連帯の社会・地域づくり」とした。単に、“地域社会”とせず、“社会・地域づくり”としたのは、“住民が住んでいる最も基礎的ケアの公共圏は、地域であり、基礎の自治体である市町村”であることを自覚し、そこを拠点に発展的に“ケアの公共圏”を国、国際へと広げる考え方を示したかった。はじめから広い公共圏域を考えることもあるが、悪くすると、自分の住んでいる自治体を置き去りにして、“社会”で活動をしているという“自己満足”になりかねない。筆者のこれらの考え方には、江口英一の論文が影響していたのかもしれない。

〇その上で、地方自治体を豊かにするのには、①隣近所でのあいさつ、見守り、助け合いの機能、②日常的に意識しないと忘れられ、置き去られている、時には排除、偏見にさらされている障害者等福祉サービスを必要としている人、家族を発見し、支えていく機能、③地方自治体の社会福祉問題を計画的に改善する方向を示す社会福祉計画づくりという3層の構造図を示し、その土台、基礎になる福祉教育の必要性を指摘した。

〇と同時に、民生・児童委員、社会教育委員、保護司、消防団などの関係者も重要なボランティア活動をしている人々であることを書いた。これらの人は、ボランティア活動の契機は行政からの委嘱であるが、これらの人々の活動がなければ地域は維持できないし、良くならないことを位置づけした。

(註2)

ボランティア活動の性格と構造

〇「ボランティア基本問題研究委員会」での活動が認められたのであろうか、その後各地の社会福祉協議会から招聘されることになる。

〇1978年、富山県社会福祉協議会から市町村社会福祉協議会職員研修で招聘された。担当してくれたのは、日本福祉大学卒業生の浅野、小平の両氏であった。日本福祉大学卒業生という“仲間意識”があったのであろう、二人に、単発の研修の講師で呼ぶのではなく、少なくとも3年継続して職員研修に呼んで欲しい旨をお願いした。職員研修に参加しいて、このような提案に飛びついてくれたのが、氷見市社会福祉協議会の中尾晶美さん、小矢部市社会福祉協議会の加藤邦子さんらで、その後氷見市には約40年刊継続的に関わるし、小矢部市とも約10年間通うことになる。これが、筆者の「バッテリー型研究」の走りである(『福来の挑戦――氷見市地域福祉実践40年のあゆみ』中央法規出版、2023年4月刊行参照)。

〇同じころ、宮城県社会福祉協議会の阿部守枝事務局長にも招聘され、同じような関わりの持ち方をお願いしたが、東和町の藤原さんなどとの関係はできたが、「バッテリー型研究」実践の関わりはできなかった。

〇「ボランティア基本問題研究委員会」の作業委員長、起草委員長を仰せつかったのは、筆者が1977年10月号の『月刊福祉』に「地域福祉の主体形成と社会教育」という論文を掲載していたことや、先の神奈川県の「ともしび運動」の総括研究をしていたからではないかと推察している。

〇『月刊福祉』の論文では、住民の生活課題を解決するには地方自治体の役割が重要で、社会福祉は「地域を見直し」、制度上、実践上きちんと位置付けるべきだと主張し、そのためにも地方自治体毎に地域福祉計画を策定するべきであるし、それを可能ならしめる住民の福祉学習の重要性、社会教育との連携の必要性を説いた。

〇1975年頃、筆者は戦前の「自由大学」の研究プロジェクトに参加していた。その一環で、小川利夫先生に連れられて、長野県上田市の在所にある別所温泉を訪ねた。上田自由大学(信濃自由大学)創立時のメンバーである猪坂直一さん、山越脩蔵さんにインタビューをするためであった。

〇上田自由大学は、1921年に上田在住の絹などを扱う青年たちが起こした住民の手による学習の機会であった。土田杏村や高倉輝を中心に、谷川徹三、新明正道、中田邦造、三木清、井隆等錚々たる講師陣を迎えて、上田自由大学が運営されていた。その提唱者の山越脩蔵さんや猪坂直一さんにインタビューすることが目的であった。

〇宮原誠一先生が推進されていた信濃生産大学等も含めて、住民自身の企画による自由な、体系的な学習の在り方に関する研究の一環であった。

〇このような研究プロジェクトの一員であったこともあり、筆者は東京都三鷹市勤労青年学級をより発展させた、体系的な「地域青年自由大学の創造」という論文を1979年に書いている(『講座日本の学力第14巻 青年の学力』に所収)。

〇そのような背景もあり、筆者は山口県宇部市の「婦人ボランティアセミナー」(文部省国庫補助金事業)の企画を任された時、体系的なボランティア学習のセミナーを企画した。

〇宇部市教育委員会の担当者は、田中辰彦社会教育主事で、朝に度々電話を頂くことになるのだが、田中辰彦さんは、いつも“おはようございました”と言って電話してきていた。“おはようございます”ならわかるけど、“おはようございました”はいくら方言にしても私にはなじめない挨拶をする方でした。

〇田中辰彦さんは、社会教育主事の養成課程で当時九州大学にいた小林文人先生(後に東京学芸大学)と懇意にしていて、「婦人ボランティアセミナー」をやるなら大橋謙策に相談しろということで、私が東京都国立市公民館で講師をしている時に訪ねてこられ、それ以来親交が深まっていく。

〇宇部市の「婦人ボランティアセミナー」は、文部省国庫補助事業として1977年から実施される。毎年6月開講、翌年2月終了で、9か月間に20回以上に亘り、➀社会福祉に関する基礎学習とボランティア活動の理念の学習、②高齢者や障害者等の地域における具体的生活問題の学習、③住民の辞が区次週、相互学習の重要性を学ぶ社会教育の基礎学習、④社会福祉のボランティア活動に必要な手話・展示・車椅子操作等の実践技術の習得、⑤聴覚障害者施設での体験学習の5分野を学ぶ。筆者は、このセミナーの常勤講師を20年以上続けてきた(「婦人ボランティアセミナー」はその後2年生になり、男女共学になった。『いきがい発見のまちーー宇部市の生涯学習推進構想』東洋堂企画出版、1999年6月参照。この宇部市の構想が1989年の東京都狛江市社会福祉協議会が策定した「あいとぴあ推進計画」における「あいとぴカレッジ」へと継承される)。

〇宇部市へは、当初夜行列車で、その後YS11の飛行機で、その後ジェット機と新幹線で通った。宇部市での思い出は沢山あるが、筆者が小学校6年の時に鯖を食べて蕁麻疹になり、それ以来鯖を食べられなかったが、宇部市の居酒屋で“だまされたと思って食べてごらん。ぶりよりも、マグロよりもおいしいよ”と言われ恐る恐る鯖を食べた。その鯖のおいしいことに感動し、以来生鯖を食べることができるようになったし、好物になった。

➂日本社会福祉学会デビューと「施設の社会化論」

〇筆者が、日本社会福祉学会に入会したのは、大学院の修士課程が修了した時であるが、日本社会福祉学会デビューは、1978年に大正大学で行われた大会で、大会プログラムである「シンポジュウム・社会福祉施設の社会化」のシンポジストに指名された時である。このシンポジュウムの発言をまとめたものが。1978年の日本社会福祉学会の紀要に「施設の社会化と福祉実践」として掲載された。

〇大正大学のシンポジュウムを終えて帰る際、大正大学キャンパスのイチョウ並木のところで、大阪ボランティア協会の岡本栄一先生と早瀬昇さんに呼び止められ、“今日のシンポジュウムでの発言はとても良かった”とお褒めの言葉を頂いた。岡本栄一先生と早瀬昇さんとの出逢いはこの時が最初である。

〇この時のシンポジュウムの発言をまとめた「施設の社会化と福祉実践」の論文は、全社協が1976年度から始めていた「福祉施設長専門講座」の「地域福祉論」の開講科目講師を岡村重夫先生から1988年度に受け継いだ以降、科目名称を「社会福祉施設と地域社会」と改称して、この論文をテキストとして活用してきた。今でこそ、社会福祉法人の「地域貢献」が声高に叫ばれているが、筆者は既に1980年代に「社会福祉法人が経営する社会福祉施設の地域化と社会化」を主張し、その財源確保のためにも社会福祉法人の後援会の組織化の必要性を説いていた。

〇1970年代前半から後半にかけて、小川利夫先生が務められていた「教育制度改革委員会」の会合は頻繁に行われていて、筆者もその末席を穢していたので、小川利夫先生や一番ケ瀬康子先生、堀尾輝久先生等と顔を合わせる機会が多かった。そんな折、小川利夫先生が、“一番ケ瀬さんが、お前のことを軽薄だ”と評価していたぞと言われた。何を基にそう評価されたかは分からないが、この一言は、自分が「社会教育と社会福祉の学際研究」をする上で、大きな意味をもった。一番ケ瀬康子先生にも評価される社会福祉研究をしないと、学際研究者として認めてもらえないと襟を正す言葉だった(一番ケ瀬康子先生には、その後、光生館から一番ケ瀬先生に話があった「福祉教育シリーズ」全7巻の編集をすべて任せてくれた。他方、1987年に日本地域福祉学会を創設する際には、“大橋さんは、私に盾ついて、社会福祉学会の分派活動として日本地域福祉学会を創設するのかと叱られた。しかしながら、日本地域福祉学会の理事は引き受けて貰えた)。

④アメリカの社会福祉教育の視察と世田谷区老人大学構想

〇1971年に日本社会事業大学の学長を退任されていた木村忠二郎先生が、1974年には理事長も退任された。

〇木村忠二郎先生は筆者が日本社会事業大学に入学した時の学長でもあり、筆者が学生自治会の副委員長を務めていた時の交渉では朝8時に大学で面談をした思い出がある(木村忠二郎先生は、厚生省事務次官を退任された1958年9月に財団法人社会福祉研究所を創設され、理事長に就任する。筆者は、2010年6月に財団法人社会福祉研究所の第5代目の理事長に就任する。財団法人社会福祉研究所は、残念ながら2021年6月に経営できずに解散した)。

〇木村忠二郎先生の後任には厚生省社会保険局長をされた伊部英男先生(灘尾弘吉先生の娘婿)が就任された。

〇伊部先生は、なぜ日本社会事業大学に社会福祉施設で働く職員の養成課程がないのかと指摘された。厚生省は1971年の「社会福祉施設緊急整備5か年計画」を契機に、社会福祉施設の増設をしているのに、厚生省の委託を受けている日本社会事業大学が社会福祉施設に働く職員の養成をしていないのはおかしいということだった。

〇また、その頃は、戦前の海軍博物館で、空襲を受けていた日本社会事業大学の建物は老朽化が進んでいて、日本社会事業大学の再建のあり方が幾度となく学内で論議されていた時代である。

〇厚生省は、1975年3月に、厚生省社会局長私的諮問委員会「社会福祉教育問題検討委員会」を設置し、「今後における社会福祉関係者教育の基本構想及び社会福祉教育のあり方」を諮問した。

〇他方、1971年4月に、日本社会事業大学は併設していた社会福祉事業職員研修所を全国社会福祉協議会へ移管を決定した(筆者は、この時初めて教授会で発言し、社会福祉事業職員研修所の移管に反対する意見を述べた)。

〇このような経緯があり、1971年6月にアメリカの社会福祉教育の現状を視察研究すべく視察団が結成された。団長は福武直先生(当時、社会保障研究所所長)で、団員には三浦文夫先生(社会保障研究所部長)、石井哲夫日本社会事業大学教授、小林迪夫厚生省専門官が選ばれていた。どういう風の吹き回しか知らないが、筆者もその視察団の団員に選ばれて初めての海外旅行でアメリカへ行った。アメリカでは、ミシガン大学やニューヨークのアデルファイ大学などを視察した。

〇その視察での見聞が活かされて1975年7月に先の諮問委員会の第1次答申「社会福祉教育のあり方について」が出される。

〇当時、筆者は、世田谷区老人大学設立検討委員会(座長、世田谷区在住の貞閑静(元東京都日比谷図書館館長)さん、早稲田大学教授(社会教育選考)の横山宏先生も委員)の委員として任命され、「老人大学の構想」をすべて起草させて頂いていた(『老いて学ぶ 老いて拓く』(三浦文夫編著、ミネルバ書房、1996年所収の拙稿「世田谷区老人大学のあゆみ」参照)。

〇その老人大学の運営を託す学長を誰にするか、筆者は思案中だったので、アメリカ視察中に、福武直先生が世田谷区在住だったこともあって、世田谷区老人大学の学長になってくれますかと打診をしたら受け入れてくださった。

〇福武直先生は、東大紛争中、東大の副総長で、加藤総長を補佐する立場にいたので、東大定年後は大学教員への転出はしないと決めていたということだったが、“老人大学の学長”ならいいと言って引き受けてくれた(ちなみに、老人大学の第2代学長は三浦文夫先生。三浦文夫先生が退任するとき、第3代目の学長になれと打診をされたが、筆者は固辞させて頂いた)。

〇世田谷区老人大学は、1977年に開設された。先述したように、筆者はこの頃戦前の「自由大学」の研究をしていたこともあり、ボランティアセミナーも老人大学も住民参加による企画に基づいた自由な、体系的な学習機会の創出が必要だと考えていた(『老いて学ぶ老いて拓く』P56参照、三浦文夫編著、1996年、ミネルヴァ書房)。それこそが、住民の主体形成を図る道であり、住民自治が遂行できると考えていた。

〇その当時の社会教育には、「高齢者の社会教育」、「障害者の社会教育」という分野は研究的にはほぼ皆無の状態であった。

〇筆者は、老人大学の理念、目的を「老人大学とは、➀地域に生きる、②集団で生きる、③若者と生きる、④汗を流して生きる、⑤文化をもって生きる高齢者の自己啓発の場である」と考えた。教育課程は、2年制とし、➀履修者の興味・関心を考え、かつ履修者の問題発見・問題解決型協働学習が可能となるよう、定員25名のコースを4コース(社会コース、生活コース、福祉コース、文化コース)開設、②各コースには若手研究者をチューターとして配置する、③2年後の終了時には卒業論文(レポート)を提出、④2年後の終了時には、“老人の翼”、“老人の船”による修学旅行を行うといった構想であった。この谷、随時文化講演会を開設することも提案した。

〇世田谷区老人大学構想に当たっては、兵庫県が推進していた「いなみの学園」を訪ね、学園長の福智盛先生や北九州市の周防学舎を訪ねた。福智盛先生との厚誼はその後も続いた。

(2025年10月21日記)

(註5) 社会科学の学びということで、筆者が東大大学院の時代、小川利夫先生や後述の小川正美先生、大学院の黒沢先輩(後の長野大学教授)らと毎月「マルクス・エンゲルス全集」(大月書店)、「レーニン全集」(大月書店)の輪読会を筆者の下宿先である世田谷区烏山の8畳間でおこなった。近くの魚屋に大皿の刺身盛りを頼んでおいて、輪読会が終わると毎回酒盛りで談論風発の気炎をあげた。

(註5) 社会科学の学びということで、筆者が東大大学院の時代、小川利夫先生や後述の小川正美先生、大学院の黒沢先輩(後の長野大学教授)らと毎月「マルクス・エンゲルス全集」(大月書店)、「レーニン全集」(大月書店)の輪読会を筆者の下宿先である世田谷区烏山の8畳間でおこなった。近くの魚屋に大皿の刺身盛りを頼んでおいて、輪読会が終わると毎回酒盛りで談論風発の気炎をあげた。