〇筆者(阪野)の手もとに、本田由紀(ほんだ・ゆき。教育社会学専攻)の、中・高校生向きに書かれた『「日本」ってどんな国?―国際比較データで社会が見えてくる―』(〈ちくまプリマー新書〉筑摩書房、2021年10月。以下[1])という本がある。[1]で本田は、「家族」「ジェンダー」「学校」「友だち」「経済・仕事」「政治・社会運動」「『日本』と『自分』」の7つのテーマを取り上げ、系統的に国際比較データを提示しながら日本という国の特殊性や後進性などをあぶりだす。日本は、「奇妙な国」「相当やばい国」である。そんな日本という国のあり方を真面目に考え、諦(あきら)めないでこれからの「進み行き」を少しでも良くしていきたい。「あきらめたらすべては終わりです。日本も、世界も、そして個々の人間――あなたも、私も」(257ページ)。本田の、中・高校生に対するメッセージである。それはそれ以上に、大人に対するものでもある。

〇本田が各テーマごとに提示する、世界の潮流から乖離した統計データ(とりわけ下位に位置する統計項目のデータ)と、その分析に基づく主要な論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。統計データの出典は一部のみ)。

家族

●日本における家庭生活の満足度は31カ国中、男性では27位、女性では29位と、非常に低い位置にある。(ISSP〈国際社会調査プログラム〉、2012)

●若者(13歳から29歳)が父親・母親との肯定的もしくは親密な関係性について、「あてはまる」と答えた比率は、日本が7カ国中、最低である。(内閣府、2018)

日本では、一方では古い家族観が根強く、政府も家族を美化したり様々な社会的責任を押しつけたりするようなふるまいが著しい。他方では現実の家族は成立や維持が難しくなったり、家族間の関係が不十分であったり壊れていたりし、また家族が人々の間の格差や分断を生み出し続けているという問題も抱えている。(50~51ページ)

いま必要なのは、古い家族像を理想化したり、家族が担い切れないほどの負担を負わせたりすることではなく、どのように異例な「家族」であったとしても、あるいは一人で独立して生きていく場合であっても、安心して、かつ尊重されて人生を送れるようにすることである。そのためには、個々人を単位として、生命と生活を維持することができるためのモノ(住居や食品など)やサービス(医療や教育など)が、普遍的に確保できるような方向に向かっていくしかないのである。(51ページ)

ジェンダー

●国会議員に占める女性比率は37カ国中、最下位、企業の管理職に占める女性比率も33カ国中、最下位である。(OECD〈経済協力開発機構〉、2019)

●日本の15歳から64歳の男性の1日当たりの無償労働時間(家事・育児・介護など)は41分で、30カ国中、最低である。女性は224分で、男性との落差は大きい。(OECD統計より本田作成)

日本の女性は総じて「公的」な立場から排除され、仕事の世界でも男性との不平等は根強い。男性の「家庭進出」が停滞し、今なお「男は仕事、女は仕事も家庭も」が望まれている。「女性活躍」は実現されていないのである。(65~69ページ)

何より重要なことは、男性であっても女性であってもセクシャルマイノリティであっても、誰もが対等な人間であり、誰もが他者から敬意を払われ、自分の望みを表明したり行動に表したりできるような社会にしてゆくということである。そのためには、男性/女性という区分を、ぐらつかせていくことが必要となる。体のつくりが自分とは少し異なるだけの相手を、侮蔑(ぶべつ)したり依存したり憎悪したりすることが、いかに愚かなことか。何かの「らしさ」にはまらなくとも、あなたはあなたであるだけで十分なのである。男性/女性「らしさ」に捉われているのは本当につまらないことである。(94、95ページ)

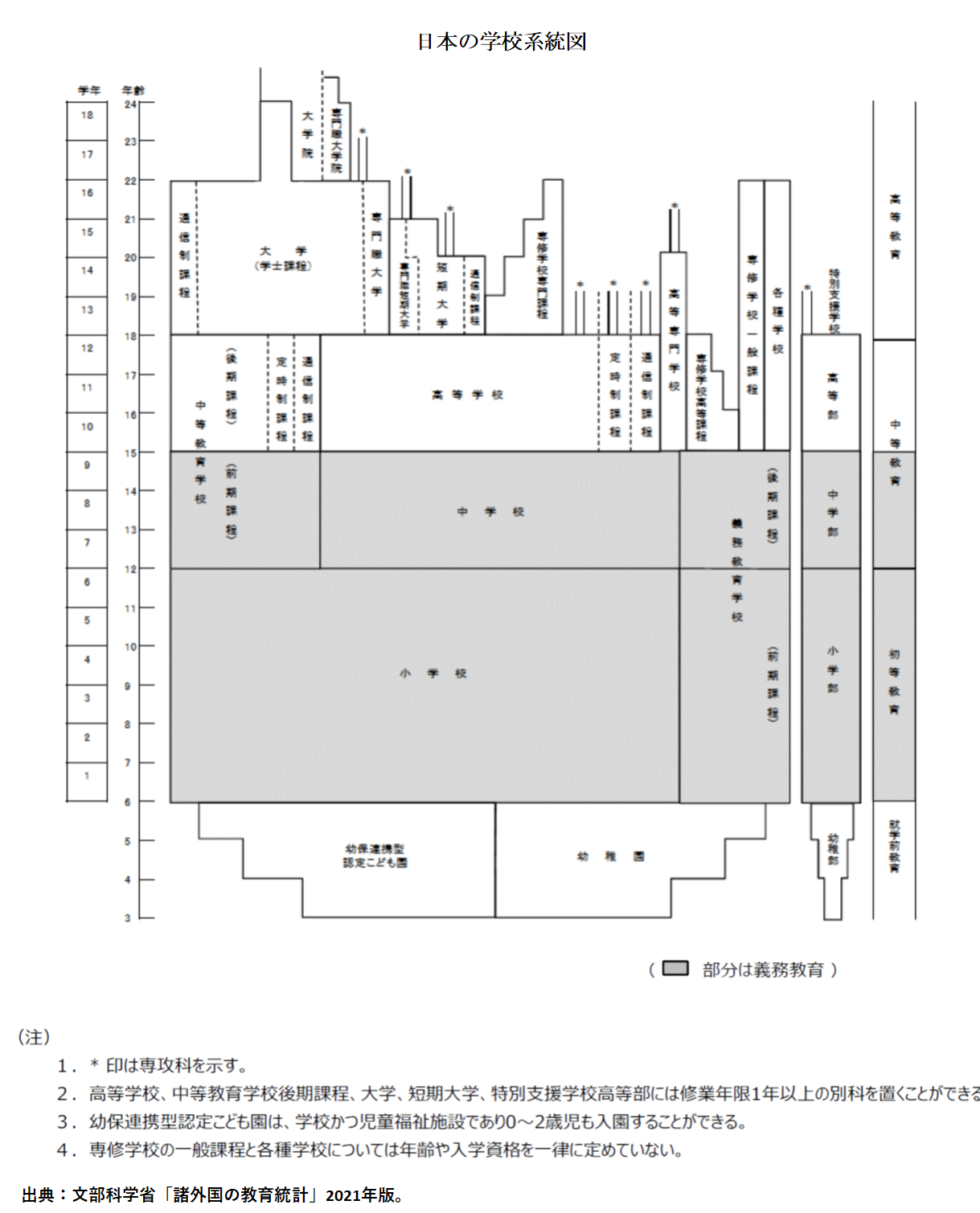

学校

●日本は34カ国・地域中、「試験不安」(テストが難しいのではないか、悪い成績をとるのではないかという心配)は高く、「学習への動機づけ」は非常に低い。(OECD・PISA〈生徒の学習到達度調査〉、2015)

●日本の中学校における1学級当たりの児童生徒数は、33カ国中、32人と最多である。(OECD、2020)

●日本の中学校の教員は、1週間当たりの労働時間は48カ国中、最長の56時間を数え、文字通り世界一、多忙である。(OECD・TALIS〈国際教員指導環境調査〉、2018より本田作成)

●2009年と2018年において、日本の学校では内外におけるコンピューターやインターネットの(ICT:情報通信技術)の活用が、他国と比べて非常に遅れている。(OECD、2009、2018)

●「求めるスキルをもつ人材が採用できない」と回答した企業の比率は、26カ国中、一番高い。(Manpower Group、2015)

日本の教員たちは授業をうまく行うことにはかなり長(た)けており、それによって日本の生徒は国際学力調査で高い成績を示すことができている。しかし、日本の教員は、個々の児童生徒の学習状況を個別にフィードバックしたり、学ぶことの価値や物事を根底から考えさせたりすること(「学習の価値」「批判的思考」)については、うまく行えていない。その背景には、教室内の児童生徒数が多いことや、教員の多忙さ、ICT化の遅れ、異常に厳しいルールで児童生徒をしばる行為などがある。(113~114、121、127ページ)

他国と比べて特殊で「異様」な面がたくさんあり、国全体を覆う巨大なシステムである「学校」を変えることはとても難しい。だからこそ、当事者である児童生徒や教員、保護者を含め、多くの人たちに、変えるべきことは変えてゆくという決意や行動が必要とされる。(138ページ)

友だち

●「家族以外の人」(「友人、職場の同僚、その他社会団体の人々」)との交流が「ない」と答えた人の割合は、日本では15.3%と、20カ国中、最も高い。(OECD、2005)

●1週間当たりの「社会的交流時間」(家族との交流を含む)は2時間、日本は24カ国中、とびぬけて最下位である。(OECD、2020)

●「過去1カ月の間に、助けを必要としている見知らぬ人を助けましたか?」という質問に「はい」と答えた比率は、日本では25%、調査対象国140カ国中、139位である。(アメリカの世論調査会社・Gallup社、2015)

●「暮らし向きの良い人は、経済的に苦しい友人を助けるべきだ」への賛否について、「そう思う」と答えた比率は、30カ国中、他国を引き離して最下位である。(ISSP、2017より本田作成)

日本の社会は、他国に比べて、人への冷淡さや不信が強い。日本では「絆」とか「団結」とかが称賛されることがしばしばあるが、社会の実態はそれらとはほど遠く、ばらばらに切り離され相互に警戒し合うような関係のほうが、広がってしまっている。「友だち」に関する日本の特徴は、「友だち」の少なさや格差、それらが人生のあとになるほど著しくなること、「友だち」が同質的な相手に限られがちであること、そして「友だち」以外のより広い他者との関係も希薄であることなどである。(166、169ページ)

ちょっと話す、ちょっと笑う、互いに傷つけない関係が少しあるだけで十分な人もいる。自分と全然ちが属性や境遇の人の存在に触れてみるだけでもよい。型にはまらない、いろいろな関係が可能な社会にするにはどうすればいいか、この難題について考えることが求められる。(170ページ)

経済・社会

●1週間当たり49時間以上(長時間労働)働いている人の比率は、やや減ってきているとはいえ、16カ国中、飛びぬけて高い比率が続いている。(労働政策研究・研修機構データ、2019より本田作成)

●2016年におけるGDP(国内総生産)に占める労働市場政策への公的支出(失業者の救済や職業紹介・訓練など)は、17カ国中、米国に次いで2番目に少ない。(リクルートワーク研究所、2020)

●「仕事をするうえで大切だと思うもの」について、日本以外の8カ国では「高い賃金・充実した福利厚生」が重視されるのに対して、日本では「良好な職場の人間関係」が選択比率1位である。(リクルートワーク研究所、2012)

日本の働き方は、「世界標準」から見れば異様ともいえるような側面が多々見いだされる。長時間労働や正社員と非正社員の間の賃金格差をはじめ、勤続年数が長くなるほど賃金が上がっていく度合いの大きさ、転職の少なさ、企業規模間の賃金格差の大きさ、教育機関を卒業する以前に就職先が決まっている(新卒一括採用)割合の大きさ、職場でスキルを活かせている度合いの低さ、正社員のなかでの男女間賃金格差の大きさ、管理職の女性比率の低さなど、日本の働き方・働かせ方の特徴は枚挙にいとまがない。このような日本の特徴をひとことに集約した言葉として、最近、「メンバーシップ型雇用」という表現が頻繁に使われる。これと対比される「世界標準」的な働き方が「ジョブ型雇用」である(注①)。それは、職場の「メンバー」に入れてもらったあとは組織に身を委ねる、という働き方(「メンバーシップ型雇用」)ではなく、賃金や勤務時間、働く場所、オフィス環境など、様々な事柄に対して会社と交渉し、企業側とすりあわせて納得がいった場合にそこで働くという働き方である。(185~187、194ページ)

これからは、企業に溶け込んでお任せしっぱなしの働き方ではない、個人としての誇りと主張、確実なスキルをもった働き手が増えていく必要がいっそう高まる。それは、専門性の発揮だけでなく、働く側が、輪郭の明確な「ジョブ」に即した自律性や自由を取り戻すきっかけになる。(197、198ページ)

政治・社会運動

●国政選挙における投票率は、他国と比べて日本では(2014年衆議院選挙の投票率)52.66%で、200カ国中、150位である。(国際IDEAのサイトから本田作成)

●7カ国の若者(13歳から29歳)の政治意識について、「政治への関心」「社会問題の解決」「政策決定への参加」「子どもや若者の意見の反映」「社会現象の変革」「政府の決定への影響」などは、日本は軒並み、最小の数値が並んでいる。(内閣府、2018)

●「医療の提供」「高齢者の生活保障」「低所得家庭の大学生への援助」「住居の保障」「自然環境保全」について「政府の責任」とみなす度合いは低く、35カ国・地域中、最下位である。(ISSP、2016データより本田作成)

日本の人々は政府に対して、医療や教育、住居など生命と生活を守るための基本的な条件を整えることや、失業者や高齢者や低所得家庭の大学生を助けたり、男女平等を推進したりといった、「公平さ」を実現する役割を強く求めていない。経済や物価だけちゃんとまわしてくれればいい、あとは自分たちで稼いで生きていくから、といった意識が、他国と比べて強い。(220~221ページ)

人々の自活・自助を当然視し、政府はそのための経済的な環境を整えてさえいればよい、社会のなかに苦しい人や不平等があったとしても、その是正は政府の役割ではない、という考え方。これは、政府が長年にわたり明に暗に発してきたメッセージそのものである。

それは人々が、生命と生活を守るために、政府に対して監視・批判・要請を十分に行ってこなかったということでもある。確固たる民主主義のもとで、生命と生活を守って生きてゆくために必要な施策や制度を、政府に対してあきらめずに強く要請し続けていかなければならない。(222、224ページ)

「日本」と「自分」

●高校1年生への「生きる意味」の問いに対して、「何のために生きてるのかわからない‥‥‥」といった虚無的な回答が73カ国・地域中、日本は最低である。(OECD・PISA、2018)

●「親世代より生活水準は上がるだろう」という質問に対する日本の若者(16歳から24歳)の肯定率は、30カ国中、最下位である。(IYF〈国際若者基金〉とCSIS〈戦略的国際研究センター〉、2016)

「自分はハッピーだから日本という国のことなんて関係ねぇ!」とはほど遠く、日本の若者のなかには、日本固有と言っていいようなネガティブな人生観や自己認識、不安などが色濃く観察される。この国で生きる若者たちは、知らず知らずのうちに傷ついている。日本という国の仕組みによって打ちのめされている。その結果、若者には強そうで安定した存在には従順に従う傾向がある。そうした「もじれた」(もつれる・こじれる・もじもじするなどを合わせた本田の造語)状況こそが、実は若者の自己意識の暗さの中核にあるのかもしれない。(238、245~246ページ)

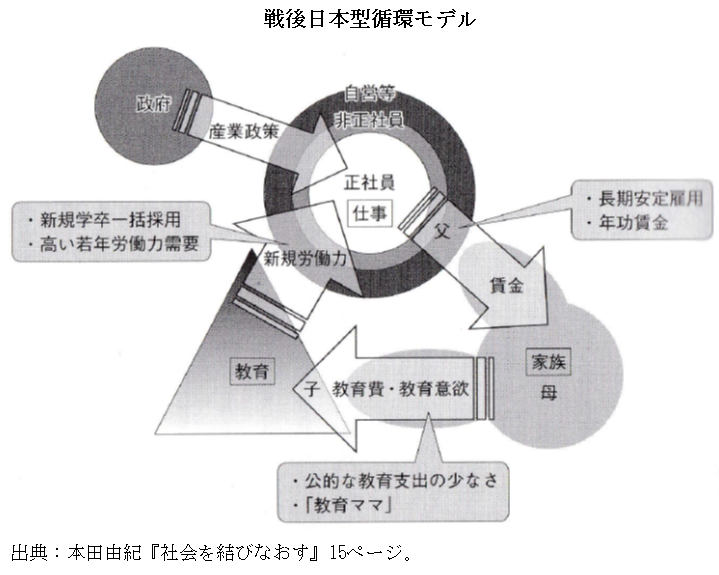

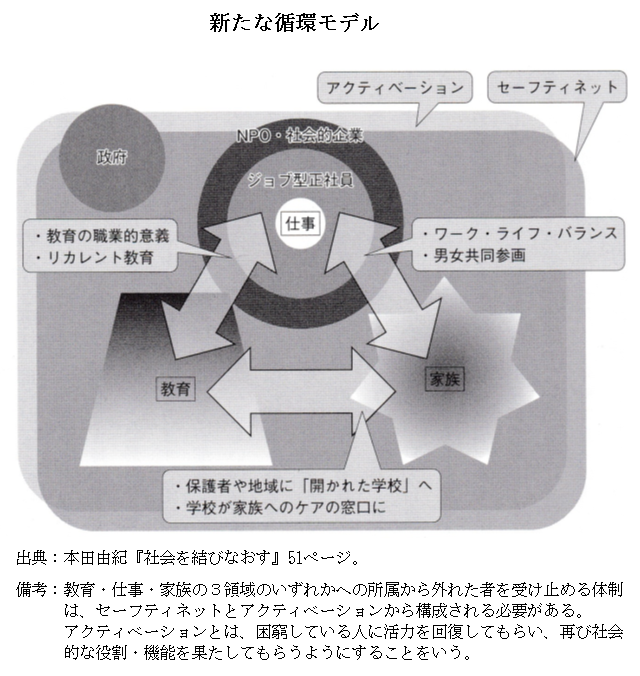

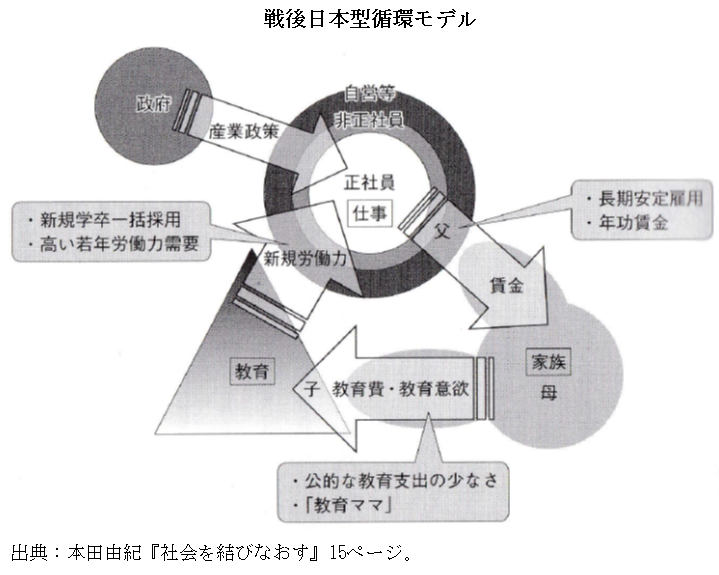

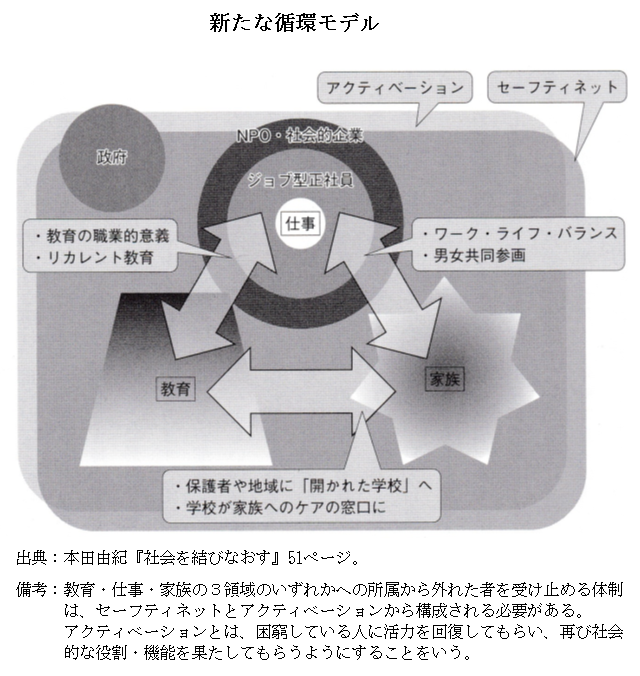

「もじれた」現状から脱するためには、みんなが薄々気づき始めていたり、いろいろなデータによって否応なく突きつけられたりする、日本の現実を、まずは直視することからしか、何も始まらない。そして、高度経済成長期に成立し、その後の日本の経済社会を支えてきた「戦後日本型循環モデル」が1990年代以降破綻していることを認識し、新たな社会モデルを構想する必要がある。(246、248~249ページ)

なお、「戦後日本型循環モデル」(注②、補遺)とは、「教育」「仕事」「家族」という3つの社会領域が、互いに一方向的に資源を流し込む形で緊密に結びついた社会構造をいう。新規学卒一括採用、日本的雇用慣行(終身雇用、年功賃金・企業別組合)、性別役割分業、教育への私費負担の大きさ、社会保障の家族関連支出の少なさ、などを特徴とする。これからの日本を立て直してゆくためには、過去の「循環モデル」に決別し、教育・仕事・家族、そして福祉や政府の関係を、一方向的な循環ではなく双方向的な連携やバランスの関係へと組み替えていくしかない。(249~250、253ページ)

〇筆者(阪野)は、「世界標準」を “すべてよし” として、それに倣(なら)うべきである、とは考えない。しかし、[1]では、「相当やばい国」日本の「いま」があぶりだされるなかで、“然(さ)もありなん”と思わざるを得ない。しかも、こんなことを思う。戦後日本の「エコノミックミラクル」(経済的復興と高度経済成長)を経て、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」「一億総中流社会」などと言われたのは、今は昔である。その際、誰にとっての「ミラクル」(奇跡)であったのか。また、その奇跡は誰の犠牲のうえに成り立ったのか、が問われなければならない。そして「いま」、「経済発展」という言葉も死語と化している、等々がそれである。

〇本田はいう。「それぞれのテーマに関する国際比較データは、現在の日本社会が、人と人との関係という点でも、物事の合理的な進め方という点でも、非常に多数の問題を抱えていることを表している。(お上〈政府〉)による)気分的な『愛国心』に浸っているひまなどなく、もし本当にこの国を大切に思うのであれば、それらの問題を、たとえ気が遠くなるほど難しくとも、“直視”して是正してゆく覚悟が必要」(248ページ。括弧内は阪野)である。本田の覚悟であり、若者と大人に求められる覚悟でもある。そして本田は断言する。「あきらめるという選択肢がないということだけは確か」(271ページ)である、と。

〇そこで問われるもののひとつは、本田も言及する、危機的状況にあると言われる日本の「いま」の民主主義のありようである。具体的には、自律的で自由な市民の社会参加(参集・参与・参画)は拡大しているのか、政治権力に対する監視・批判や責任追及は強化されているのか、が問われる。

〇宇野重規(うの・しげき。政治思想史・政治哲学専攻)は著書『民主主義とは何か』(〈講談社現代新書〉講談社、2020年10月)で、民主主義について次のようにいう。(1)民主主義は多数決であるが、すべての人間は平等であり、多数派によって抑圧されないように少数派の意見を尊重しなければならない。(2)民主主義(国家)は選挙を通じて国民の代表者を選ぶだけでなく、自分たちの社会の課題を自分たち自身で解決していくことである。(3)民主主義は国の具体的な制度であるが、平等な人々がともに生きていく社会をつくっていくための、終わることのない理念でもある(244、247、252ページ)。留意しておきたい。

〇なお、[1]における「相当やばい国」日本の言説は、一面では個別具体的な「やばいまち」の問題状況に基づくもの(それを積み上げたもの)であり、その事象とデータを社会学的な考察の俎上に載せて分析・整理し、国際比較したものである。それらを、例によって我田引水的であるが、「まちづくりと市民福祉教育」に引き寄せて一言すれば、「やばいまち」の問題状況や課題を踏まえ、それを“直視”することがまず必要かつ重要となる。そのうえで、理念的・抽象的な「思いやり教育」「共生教育」としての「福祉教育」(学校福祉教育、地域福祉教育)ではなく、批判的思考に基づく、自律的改革のための「まちづくりとしての市民福祉教育」のあり方やその推進方策が厳しく問われることになる。その際、「いま」流行(はやり)の、「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現に向けた政策や事業展開から、政府の「我が事」(自助・互助、絆)と「丸ごと」(規制緩和、福祉の市場化・福祉サービスの商品化)の思惑(真のねらい)に敏感であることが求められる。再確認しておきたい。

〇さらに付言すれば、筆者(阪野)はこれまで、「まちづくりと市民福祉教育」に関して、「まちづくりは人づくり 人づくりは教育づくり」である、と言ってきた。そこには、「教育づくりは政治づくり」が含意される。主権者である国民一人ひとりが政治に対する関心と意識を深め、「いま」の政治を変えない限り「いま」の教育は変わらない、という厳しい現実において「政治づくり」はなおさらのことである。

〇ここで、大阪市淀川区の市立木川南小学校の久保敬校長が2021年5月、松井一郎大阪市長に送った「大阪市教育行政への提言:豊かな学校文化を取り戻し、学び合う学校にするために」を思い出す。「提言書」で久保はいう。「学校は、グローバル経済を支える人材という『商品』を作り出す工場と化している。そこでは、子どもたちは、テストの点によって選別される『競争』に晒(さら)される。そして、教職員は、子どもの成長にかかわる教育の本質に根ざした働きができず、喜びのない何のためかわからないような仕事に追われ、疲弊していく。さらには、やりがいや使命感を奪われ、働くことへの意欲さえ失いつつある」。教育現場の現役校長の悲痛な叫びである。

〇久保は続ける。「今、価値の転換を図らなければ、教育の世界に未来はない」。「本当に子どもの幸せな成長を願って、子どもの人権を尊重し、『最善の利益』を考えた社会ではない」。「『生き抜く』世の中ではなく、『生き合う』世の中でなくてはならない」。「子どもたちと一緒に学んだり、遊んだりする時間を楽しみたい」。「『競争』ではなく『協働』の社会でなければ、持続可能な社会にはならない」。この至極当然の言に対して、「政治的権力を持つ立場にある人にはその大きな責任が課せられている」ことに多言を要しない。松井大阪市長は、マスコミ報道によると、「この校長は現場がわかっていない」「子どもたちは、競争する社会のなかで生き抜いていかなければならない」「ルールに従えないなら、組織を出るべきだ」などと述べたという。その意向を受けて、2021年8月、大阪市教育委員会は久保に「文書訓告」の処分を強行する。この恥ずべき愚行は、子どもや教員、保護者、地域社会などの利益や福祉に大きく反するものである。そして、国民が国の政治を決定する権利をもつという国民主権の「政治づくり」、その必要性と重要性をより一層根拠づけることになる。強調しておきたい。

〇福祉教育の関心はこれまで、学校内や学校が所在する地域内の狭義の「ふくし」に留まりがちで、地方自治体や国、さらには国際レベルの「政治づくり」について十分に議論してこなかった。福祉教育は、混迷・荒廃する「いま」の教育に揺さぶりをかけ、その改革を図り、教育の本来の目的や目標をよみがえらせる長期的な教育戦略でもある。その具現化のひとつが政治教育(主権者教育)や政治活動であるが、福祉教育はこれまで、その取り組みに積極的であったとは言えない。付記しておきたい。

注

①「メンバーシップ型雇用」「ジョブ型雇用」については、その用語の提唱者でもある濱口桂一郎(はまぐち・けいいちろう。労働法・社会政策専攻)の次の本を参照されたい。

・濱田桂一郎『新しい労働社会―雇用システムの再構築へ―』〈岩波新書〉岩波書店、2009年7月

・濱口桂一郎『ジョブ型雇用社会とは何か―正社員体制の矛盾と転機―』〈岩波新書〉岩波書店、2021年9月

②「戦後日本型循環モデル」については、本田の次の本を参照されたい。

・本田由紀『社会を結びなおす―教育・仕事・家族の連携へ―』〈岩波ブックレット〉岩波書店、2014年6月

・本田由紀『もじれる社会―戦後日本型循環モデルを超えて―』〈ちくま新書〉筑摩書房、2014年10月

補遺

本田が説く「戦後日本型循環モデル」と「新たな循環モデル」は下図の通りである。