追補

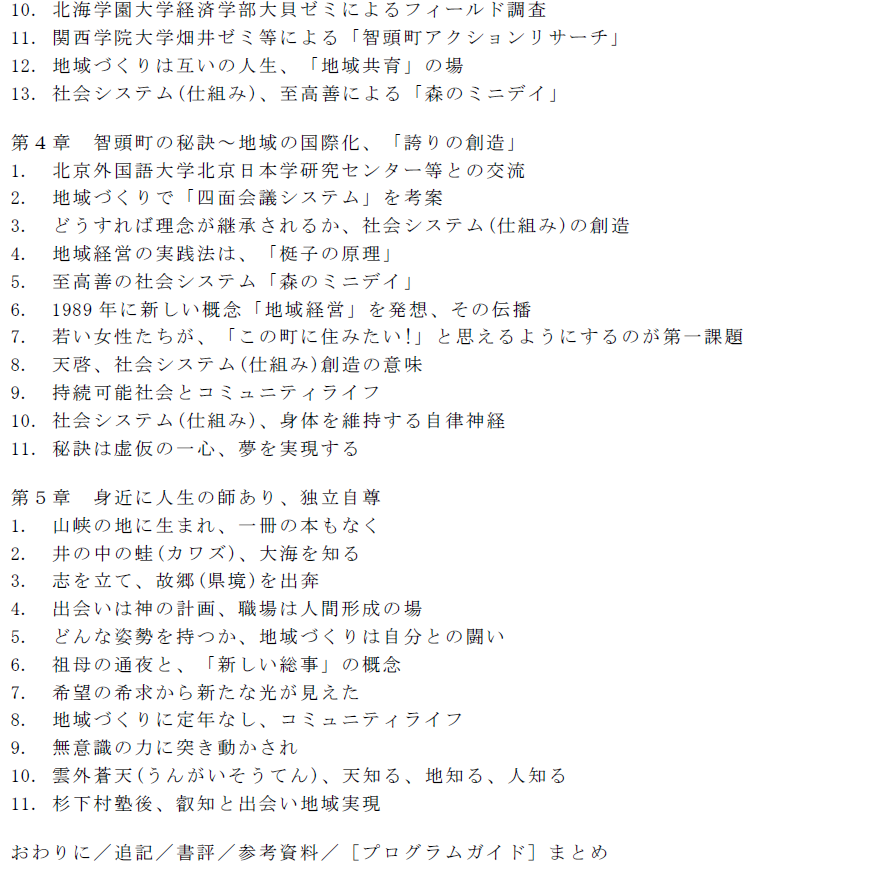

(1)寺谷篤志/社会システム(仕組み)の力―鳥取県智頭町と京都市のマンション自治会―/2024年12月16日/本文

(2)「三田活性化隊Ⅹ京大永田研究室」代表畑井克彦/鳥取県智頭町フィールドワーク―命を見つめなおす―/2024年12月17日/本文

目 次

はじめに―集落で、社会システム(仕組み)が奇跡を起こした―

第1章 一歩を起こし助走から「かや(規範)の理論」へ

1. 出会いは夢を叶えるきっかけ、智頭町づくりのステップ

2. 社会システム(仕組み)が、ウェルビーイング(幸せ・誇り)を手繰り寄せた

3. 起点は学びから、とっとりingsマン=積極人間

4. 社会科学の学びから「杉下村塾(さんかそんじゅく)」開講

5. スイス山岳地のコミュニティで住民自治の種を発見

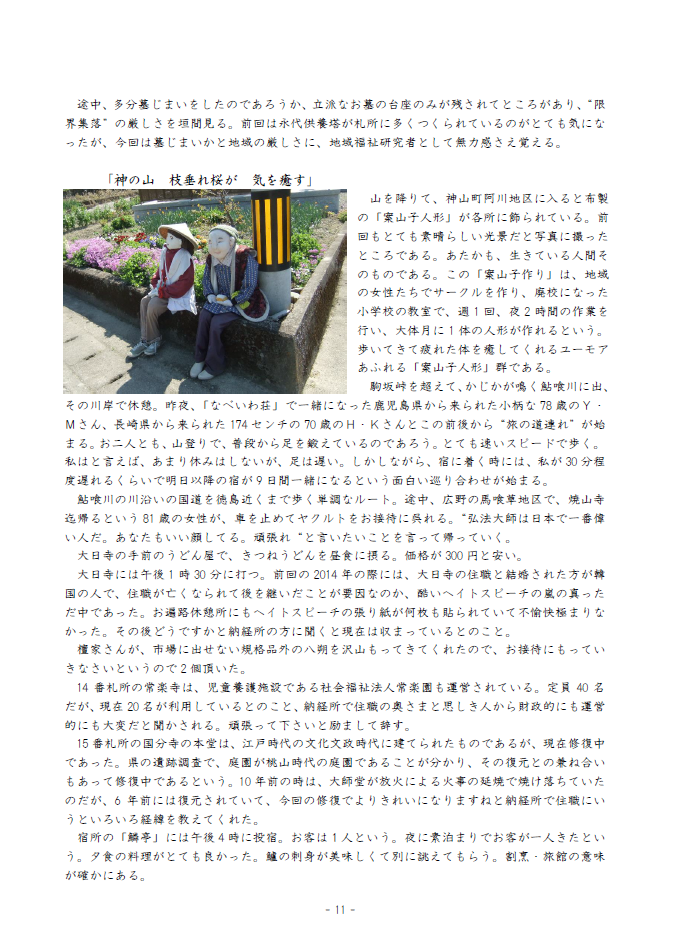

6. 「かや(規範)の理論」から気づき、ささやきかける

7. まず、郵便局と役場の連携プロジェクトがスタート

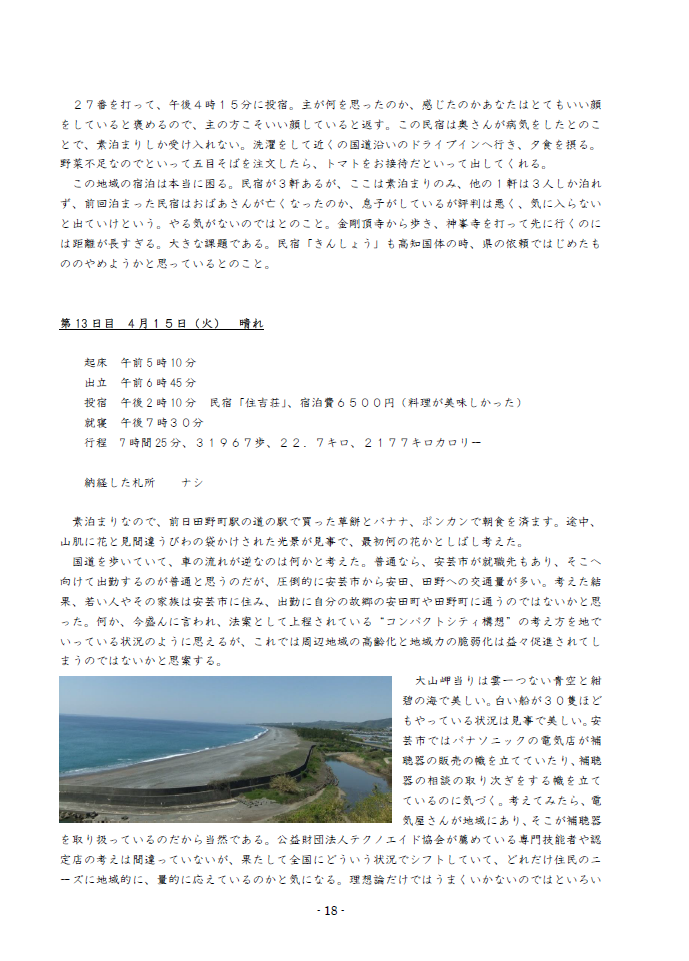

8. 気づき、小集団が合流して群衆流へ

第2章 ゼロイチ運動と社会システム(仕組み)創造の企図

1. 英知を結集しゼロイチ運動に賭ける

2. ゼロイチ運動と地域計画、村の開闢(びゃく)以来の大作業

3. ゼロイチ運動は集落運営にインパクトを与えた

4. CCPTから役場へ、役場から住民へ、住民から議員へ、町長へ

5. ゼロイチ運動と「地域力」のメルクマール(指標)

6. ゼロイチ運動は集落にどんな影響を与えたのか

7. ゼロイチ運動と仕組み「偉大な創造」「創造的昔帰り」

8. 集落振興協議会・地区振興協議会・百人委員会の仕組み

9. 地区振興協議会は過疎化の起爆装置

10. 住民等の発案による百人委員会の主な事業

11. 持続可能な社会システム(仕組み)、ポツンと一軒家

第3章 創意工夫でコミュニティの価値を生む

1. 京都市に移住、マンション自治に取り組む

2. 創発規範の連鎖の拡大を検証

3. 智頭町「おせっかいのすすめ」施策

4. 「ギブ&ギブ」、横浜市立大学吉永ゼミ等と交流

5. ニ兎追って三兎を追い、夢を実現

6. 域規範の「定点観察」、記録はメモから

7.8. 地域づくりとマンション自治のヒアリング

9. 天啓・社会システム(仕組み)創造の意味

10. 持続可能社会とコミュニティライフ

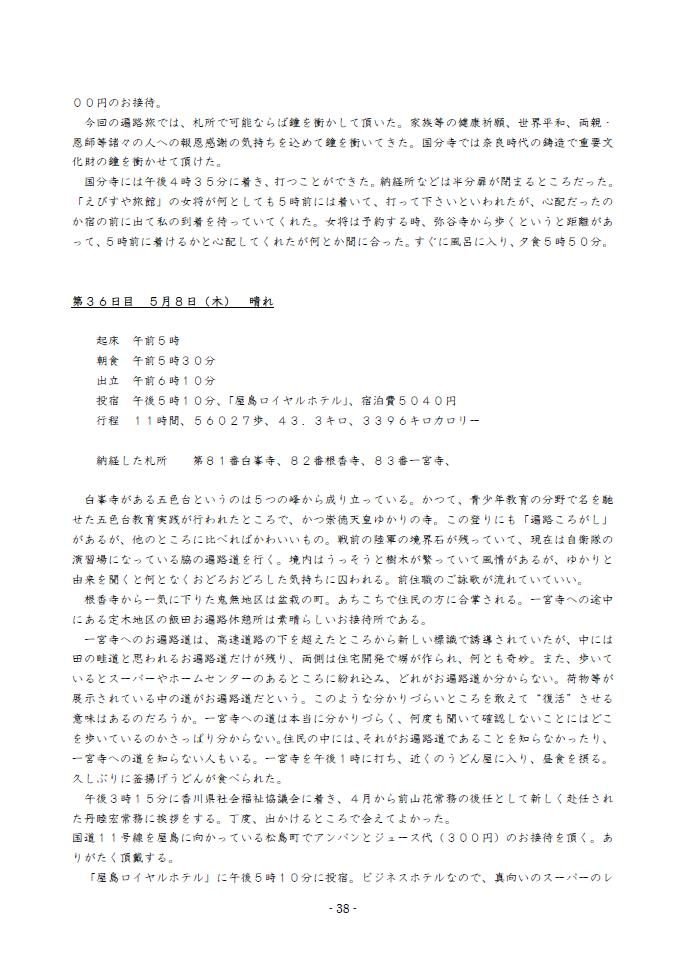

11. 社会システムとは、身体を維持する交感神経と副交感神経

《引用文献》

第4章 身近に人生の師あり、独立自尊

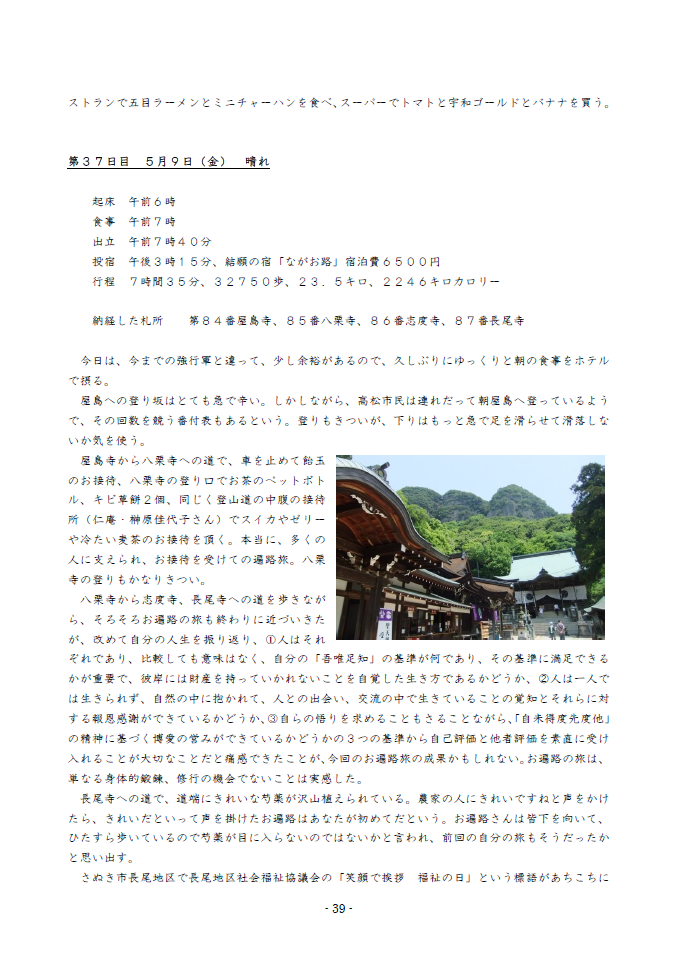

1. 山間の地に生まれ、一冊の本もなく

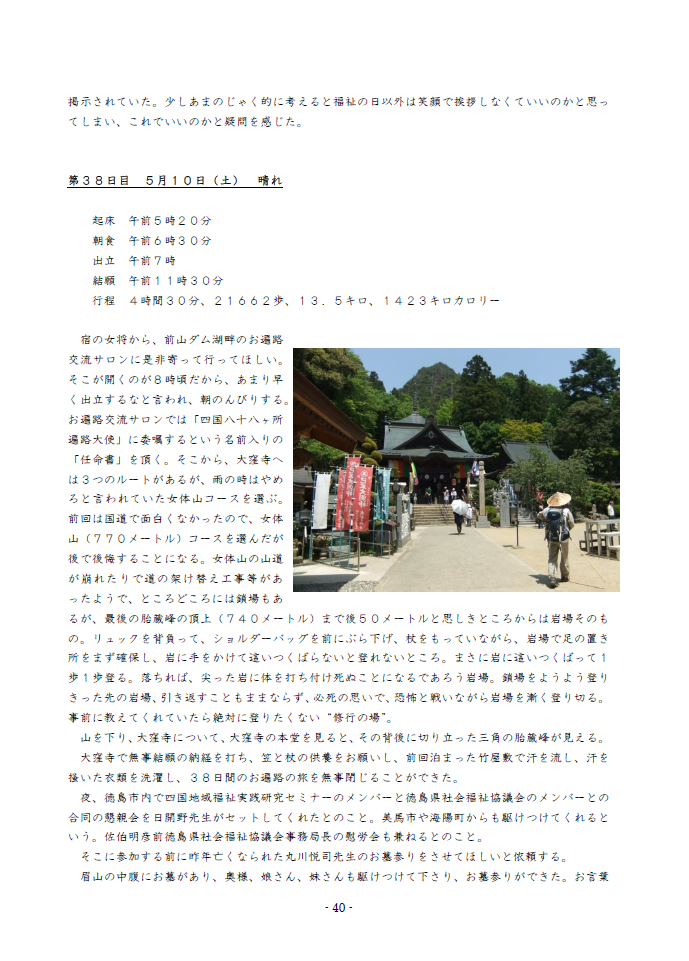

2. 井の中の蛙(カワズ)、大海を知る

3. 志を立て、国境(県境)を出奔する

4. 会いは神の計画、職場は人間形成の場

5. どんな姿勢を持つか、地域づくりは自分との闘い

6. 祖母の通夜と「新しい総事」の概念

7. 希望の希求から新たな光が見えた

8. わくわくドキドキ感は、幸福革命(ウェルビーイング)

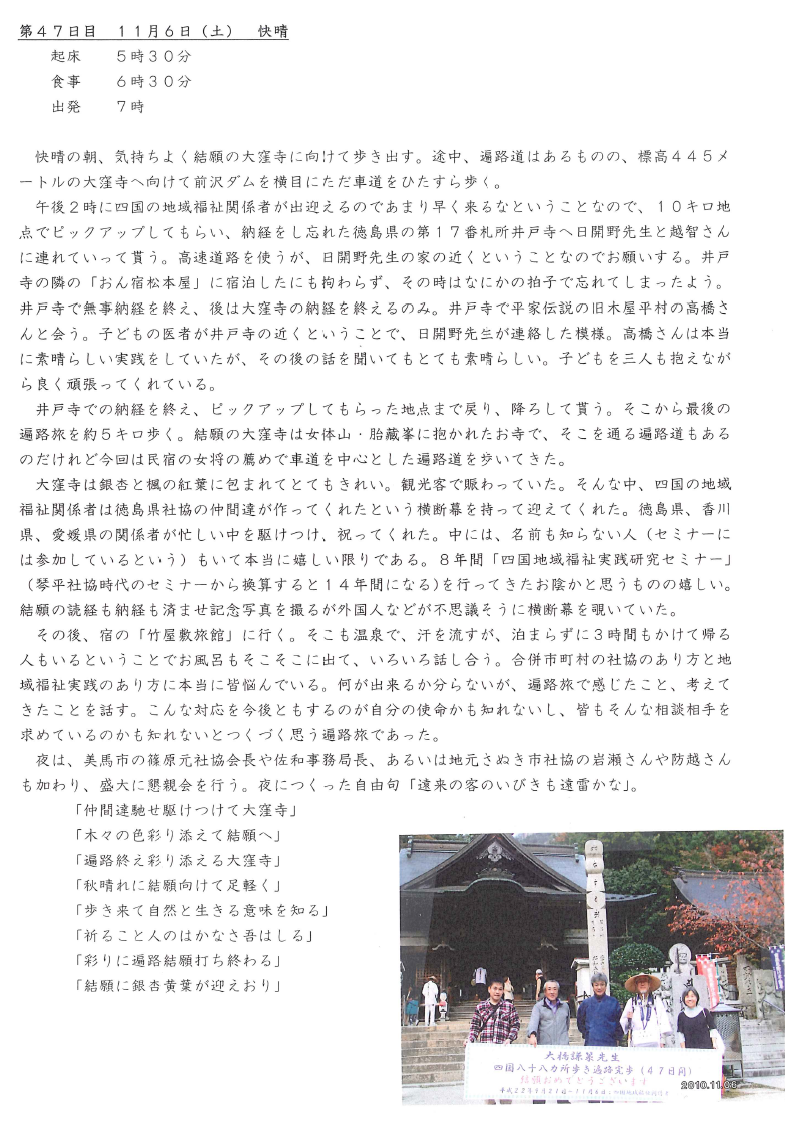

9. 地域づくりに定年なし、コミュニティライフ

10. 無意識の力に突き動かされた

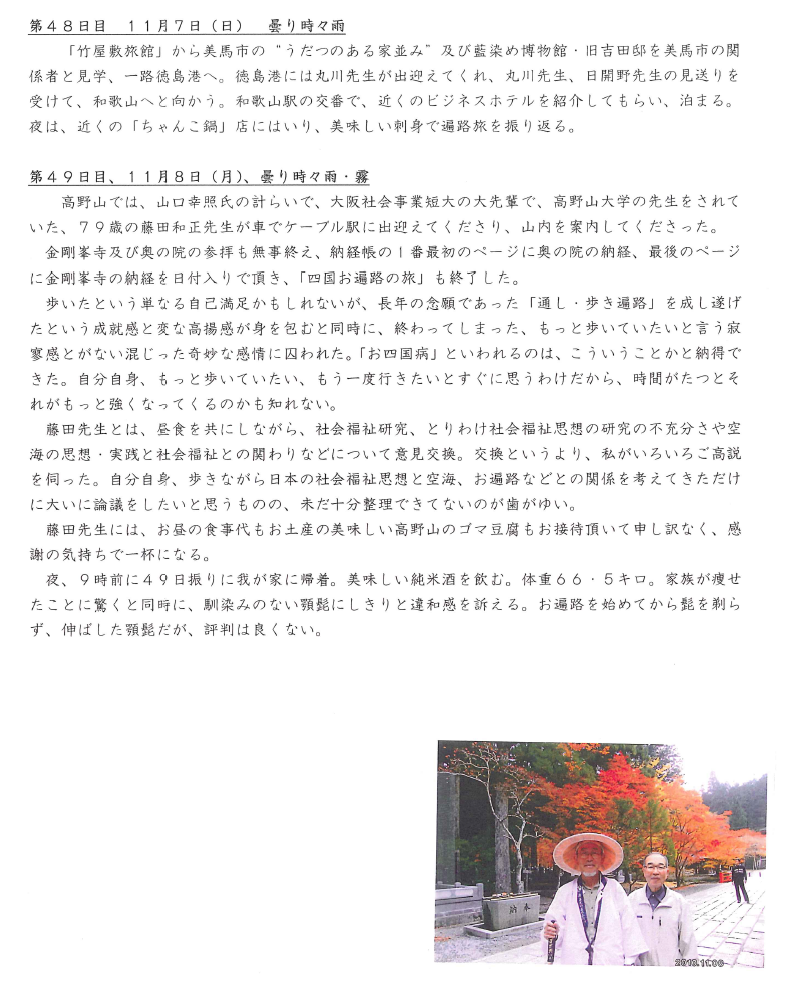

11. 雲外蒼天(うんがいそうてん)、天知る、地知る、人知る

参考資料

著者紹介

お問い合わせ

ご意見、ご質問等のお問い合わせは、このページ(フロントページ)上段画像下のナビゲーションメニューの「プラットホーム」からお願いいたします。寺谷篤志から直接、所見を述べさせていただきます。

Inquiry

If you have any comments or questions, please contact us from “Platform” in the navigation menu below the upper image on this page (front page). Atsushi Teratani will directly present his observations.

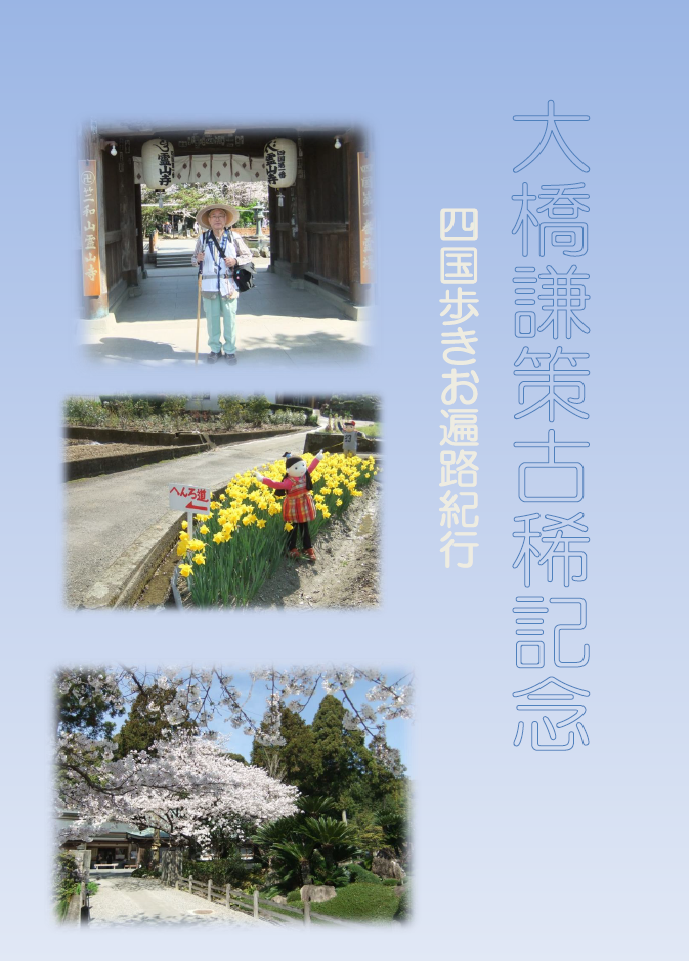

はじめに― 集落で、社会システム(仕組み)が奇跡を起こした―

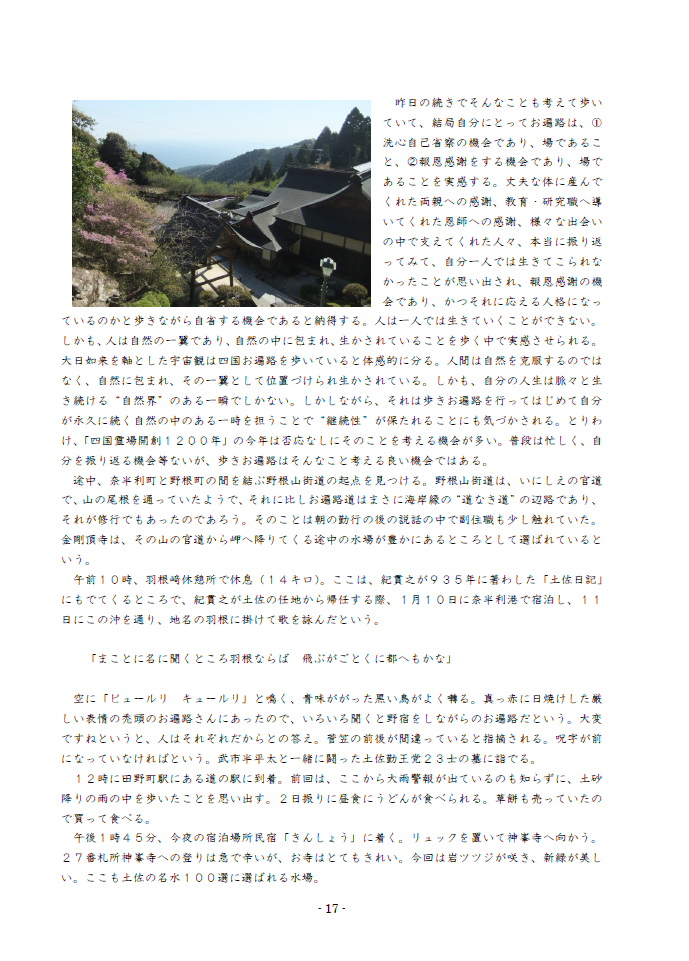

秋田読書クラブの例会が、2022年4月24日㈰午後8時からZOOMで行われた。題本は『多様性の科学』(2021.6.25.第1刷)(著者:マシュ―・サンド)で、第6章の「平均値の落とし穴」を、関西大学社会学部教授の草郷孝好先生が解かれた。明快な解説に得心した。草郷先生とは初めての出会いであった。解説をお伺いして社会システム(仕組み)の重要性を認識した。次回は7月24日、拙著『ギブ&ギブ、おせっかいのすすめ(以下『ギブ&ギブ』)』(今井出版発行)第3章を、私が紹介することになっていた。是非とも、草郷先生から拙著についての解説をお聞きしたいと思った。そこで『ギブ&ギブ』を出版後、即、智頭町づくり三部作をお贈りした。

7月24日㈰の読書会、最後の1分にコメントをいただいた。《実は三冊の本を送っていただいていたのです。(省略)ちょっと考え方を変えてあげる、物の見方をちょっと変えてみることで空気が変わる。空気を変えることを見事にされている。それを仕組みに変えて社会システムとしたところが最高に凄いところで、それは見事です。》(第3章9)と解析された。そして、間髪を入れず27日に、草郷先生のご著書『ウェルビーイングな社会をつくる』(明石書店2022.7.15)が届いた。感謝、感激である。ご著書と解析に触れ、地域づくりの行動目的がはっきりした。つまり、『日本・ゼロ分のイチ村おこし運動(以下ゼロイチ運動)』(第2章)で、誇りの創造をテーマに地域づくりに取り組んだ。それはウェルビーイングを手繰り寄せるためであった。具体的手段が社会システム(仕組み)の創造である。草郷先生の解析によって1984年からの智頭町づくりと、2011年からの京都市マンション自治会の立ち上げの核心をつかんだ。

智頭町づくり三部作を夢中で編集したから導かれた。腎臓癌で命を救ってもらい、長年かかってやっと辿り着いた。応援してもらった方々の顔が浮かんだ。この納得感を、私一人の知識としてあの世に持って行くわけにはいかない、ムラムラと使命感が湧いた。今やらねば何時できる、わしがやらねば誰が書くとの心境であった。ところが、2022年の酷暑は凄まじかった。7月末から毎日パソコンにフラフラしながら向かった。構成は踏み込んで、また踏み込んで次が見えた、腐心しながら社会システム(仕組み)の視点で本書を編集した。やっと9月に入って推敲案を仕上げた。総括すると、社会システムが集落で奇跡を起こしていた。(第2章)

早速、PPと合わせ草郷先生にお送りした。「草郷です。修正資料を拝読させていただきました。セットで学生への貴重な資料になります。それから、差し支えなければ、関心のある知り合いに共有させていただきます。」といただいた。また、北京外語大学教授宋金文先生からは、「ゼロ分のイチ運動を社会システムの視点で整理して、いろいろ考えさせられることがあって、腑に落ちるものがあります。私も社会システム論の応用による境界突破という視点と、「制度創生と越境—過疎地域づくりの事例を通して」のテーマで社会システムの立場から、この事例の意味を総括しているところです。」といただいた。

本書は、二つのコミュニティにおける社会システム(仕組み)創造の実践記録である。編集から見えたことは、まさに結縁の連珠である。偶然の出会いが必然となり、出会いに意味が生まれ、まるで神の計画だったかのように人々との出会いが物語となった。生命があったからまとめられた。まず、出会った方々に心から感謝です! 2023(令和5)年2月—

第1章 一歩を起こし助走から「かや(規範)の理論」へ

1. 出会いは夢を叶えるきっかけ、智頭町づくりのステップ

智頭町への帰郷の話が突然舞い込んだ。1983 年 2 月、中国郵政局(広島市)でコンピューターの導入会議をしているところへ、那岐郵便局長の故長石公男氏が訪ねて来られ、喫茶店でお会いした。「寺谷君、地域に貢献する郵便局長になってほしい。」と諭された。10年前に智頭町内の郵便局の職員だったころ、青年団活動や総理府の第6回青年の船の団員として、オセアニアを訪問したことを知っておられて、是非とも決断してほしいと言われた。しかし、町の封建的で閉鎖的な体質に躊躇し即答できなかった。でも、いずれは故郷に役立ちたいと思っていた。妻から「あつしさんが必要とされている、智頭に帰ろう。」との一言と、一時、身体を壊していたので体調を考えて帰郷を決断し、二人の子どもを育てようと思った。

そうして50世帯ばかりの集落に住んでみると、過疎化・高齢化・少子化が迫ってきた。地域の持続性を考える機関は役場以外にない。しかし、役場職員は長年の封建体質で無気力となっていた。住民は時代の波に抗うこともできない、断腸の思いだった。その翌年、何とか一歩をと「杉板はがき」を発案した。鳥取国体の前年ということもあって全国から注文が殺到した。これを幸いに木工集団を組織して対応することにした。そうしたところ1986年に鳥取県知事からイメージアップ懇話会の委員の委嘱を受け、鳥取県のイメージアップ戦略に向けて議論を一年間行い、1987年春、「とっとりingsマン=積極人間」を答申した。早速、一人の積極人間として智頭町から発信した。夏休み、智頭杉にこだわって子どもたちに杉板を加工し応募してもらう、「木づくり遊便コンテスト」を開催した。全国から300点を超える作品の応募があった。地域を何とかしたいと一歩を起こし挑戦した。新しい出会いが夢を叶えるきっかけとなった。

1988年3月、智頭杉日本の家設計コンテストの開催に向けてコンサルタントに相談するため、故前橋登志行氏(後日、CCPT代表)と東京に向かった。早々に要件を済ませ、笹川平和財団に主任研究員の長尾眞文氏を訪ねたところ、長尾氏から地域の国際化に取り組む団体を支援し、社会人1名分の海外研修経費を助成すると伝えられた。帰途、新幹線の中で活性化策を相談した。その一つに、この際に社会人2名を派遣したい。二つ目は地域づくりの学習・実践集団を設立したい、と話し合った。善は急げと翌月、住民有志30人に呼び掛け、「智頭町活性化プロジェクト集団」(Chizu Creative Project Team:略 CCPT)を設立した。合わせて、鳥取大学の留学生を智頭町に招待しようと、長尾氏にお願いして鳥取大学工学部教授の岡田憲夫先生(現:京都大学名誉教授)を紹介してもらった。合わせて、「智頭杉日本の家設計コンテスト」は実行委員会を組織し、鳥取県職員の澤田廉路氏(現(一社)鳥取県建築士会専務理事)の協力を得て、賞金150万円2本(都市型と農村型)を役場に助成してもらい公募したところ、148件の応募があった。その年の12月1日、杉の御霊を祀った杉神社で厳かに表彰式を行った。

次に1989年には、八河谷集落で杉の木村(1986年に都市との交流に開村)を会場に、カナダのログビルダーを招聘して、智頭杉でログハウス5棟を建築する「智頭杉ログハウス建築イベント」を2ヶ月間にわたって開催した。そして、完成施設を集落に無償譲渡し、8月末、念願の社会科学を学ぶ場の「杉下村塾」(さんかそんじゅく)を開講した。そして、講師の一人である長尾氏からスイス山岳地調査に誘われ、9月末、スイスのシャンドラン(1,936メートル)の麓で、住民が検討委員会を組織して地域計画を実行しているコミュニティを視察した。そこで住民自治の種を見つけた。

その直後、町会議員の選挙違反が発覚した。議長候補者が金を配り議員の半数が逮捕された。智頭町の活性化は役場職員の覚醒化と、住民の封建体質の変革にある。さて、どうすれば地域活性化ができるのかと悶々としていた。そうしていたころへ、岡田先生から「CCPTに、社会心理学が必要だ。」と話され、第4回杉下村塾(1992年)に京都大学総合人間学部の杉万俊夫先生(現:九州産業大学教授、京都大学名誉教授)を紹介いただき、翌年の4月4日、第9回耕読会に『かや(規範)の理論』の講義-1を受けた。(第4章3)要旨。

《働きかけられた人が、それに気づく、すると即座にこれにもう一人、ないし二人が気づくのです。この「力」です。まさにインスタント、即時的な小集団ができるのです。そして、これが「核」になるのです。この核が動き出す。こういうメカニズムで店員が何人かいると、その店員の数だけ小集団をつくることができます。このいくつかの小集団が合流する形で、一つの大きな群衆流ができるのです。》(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』-講義1)

かやの理論は一匹のメダカの理論(第4章3)の補填となった。一年かけて地域戦略を練った。そして、意を決し翌年4月29日にCCPTの総会を開き、役場との連携(融合)を提案した。まず、第1弾として8月4日、郵便局と役場の連携プロジェクトがスタートした。早速、買い物代行システムが発案された。まさに連想ゲームのようであった。そして、10月28日~30日に第6回杉下村塾を開催したところ、グランドデザインの策定と智頭急行シンポジウムの企画提案があった。こうなればトップマネジメントである。役場助役の故前橋伍一氏に一か八か相談した。快諾があった。そこで中国郵政局の協賛を得て、1995年1月14日、役場職員と研究者等で、「グランドデザイン(智軸づくり)策定」プロジェクトチームが発足した。7月、報告書の「杉(サン)トピア(杉源境)ちづ構想」がまとまり、その翌年の1996年4月、住民が地域計画を立て実行する仕組みづくりのため、「村おこしコーディネーター会議」が発足し、住民5名が委員の委嘱を受けて企画して、町長に計画案を答申した。そして、議会で決議され、1997年4月、起死回生策の『日本・ゼロ分のイチ村おこし運動』がスタートした。

2. 社会システム(仕組み)が、ウェルビーイング(幸せ・誇り)を手繰り寄せた

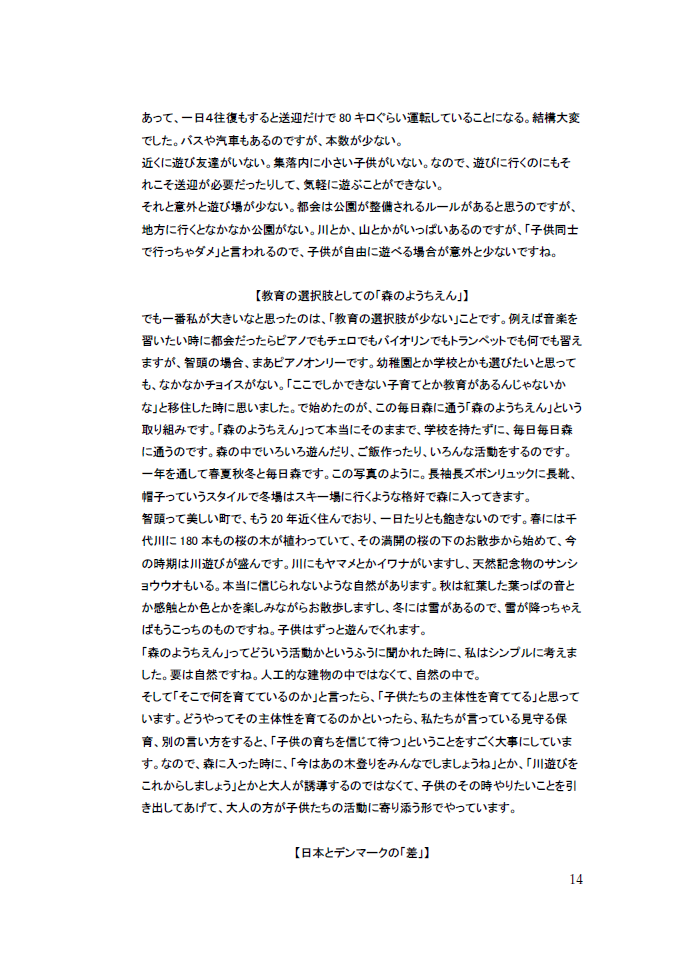

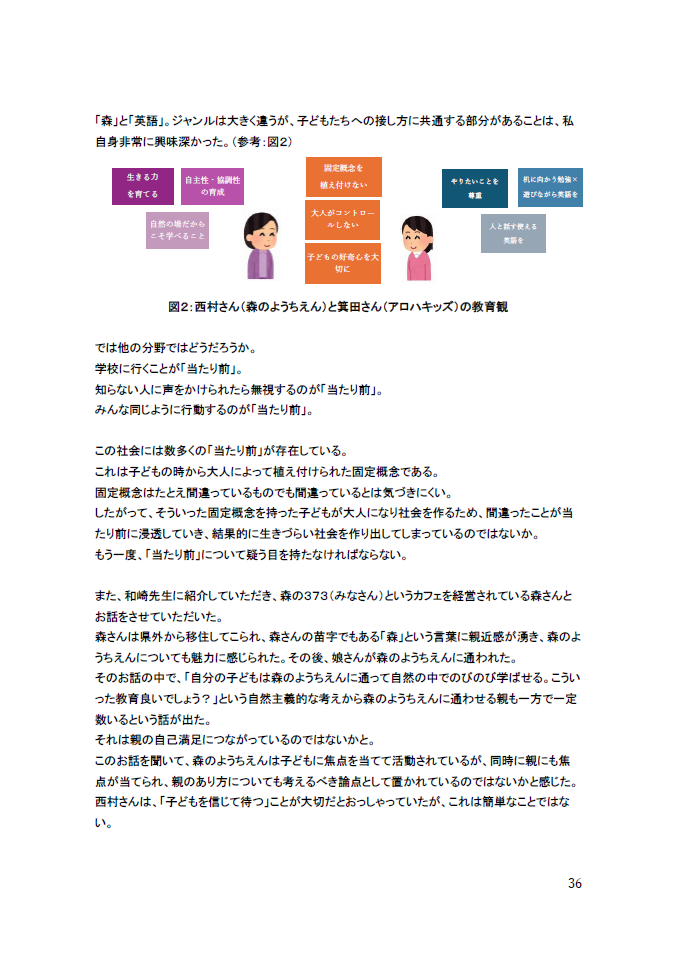

2006年に智頭町に移住し、2009年に「もりのようちえん」を開園した西村早栄子さんに、2016年に『地方創生へのしるべ—鳥取県智頭町発 創発的営み(以下創発的営み)』を編集するためヒアリングを行った。そうしたところ、役場職員の積極的な姿勢と、「この町は人口が減少して過疎化しても、もっともっと本当の意味で豊かになる」と発言があった。地域づくりが、臨界値を超えて相転移を起こしていた。

《私は、鳥取県の職員として八頭総合事務所(当時)という、智頭町を管轄する機関に所属していた。智頭町では新しい事業がもたらされると、ほかの町村とは反応がまったく逆だった。智頭町以外のところはだいたいできない理由を必ず探すが、智頭町に持っていくと「やりましょう、やりましょう!すぐやりましょう。明日からでもやりましょう。」となる。新しいものに対して積極的で、他町村と比べると全然違う。(省略)それはやはり町長の影響も大きいが、長年に渡って住民がやってきた民意というか、住民自治での地域づくり、いわばゼロイチ運動とかの実績があるたらだと思う。十年前に始まった「百人委員会」では、住民が意見を出して住民自身が汗をかいて、それを行政が支援するという住民自治のスタイルがある。民間に対する信頼というか、住民が主役で行政を乗せていくというような雰囲気を感じる。行政に対しておんぶに抱っこを求めない住民をつくってきた、自立の地域の風土を感じる。》(『創発的営み』第 4 章 2)

《私たちがなぜ智頭町を選んだのかといったら、やっぱり「ゼロイチ運動」で住民が自立して、まちづくりに挑戦する精神が浸透していて、町に活気があることだ。ほかの町村と比べてもやっぱり智頭町ははっきり違っていた。この町は人口が減少して過疎化しても、もっともっと本当の意味で豊かになるのではないか。私たちも参加してお手伝いができるのではないかという雰囲気を感じた。この町のムードは、私たちが移住を決断する大きな誘因となった。》(『創発的営み』第 4 章 6)

西村さんは、住むなら智頭町へと決断された。もう一方、2015年に移住した「田舎のパン屋さんタルマーリー」の渡邉格氏ご夫婦は、役場職員の対応と地域体制を語っている。

《智頭町へ来る直接のきっかけは「森のようちえん」に息子を通わせるためだった。最初は岡山県美作市に住みながら智頭町に通わせよとしていた。それがなぜ智頭町に店も住まいも移ることになったのか。それは確実に役場の対応にあった。智頭町役場企画課のスピードと丁寧で確実な対応は驚くものがあった。》(『創発的営み』第5章4)

《例えば、旧小学校の駐車場にタルマーリーのお客様が車を停めることに対して苦情が出たことがある。最初に役場が使っていいと言ってくれたから大丈夫かと思っていたのだが、地域の方からそこには置かないようにと言われて戸惑った。そこで役場企画課に相談したら、企画課と地区振興協議会が相談してくださって、結果的には使ってよいとのことで落ち着いた。だから、いろいろな意見があっても、調整して治めてくれる体制があることは本当に助かる。》(第5章1)

お二人は外から見ていた智頭町と、住んで地域社会の評価を行い、確信を持って智頭町で輝き、内外に影響を与えている。つまり、社会システム(仕組み)が奇跡を起こしていた。

2006年に西村早栄子さんが移住するまでの間、智頭町で何が起こったのか。本書ではその取り組みを時系列で記述した。果たして社会システム(仕組み)は、コミュニティの持続可能にどのような影響を与えたのか、形成された創発規範はどのように連鎖したのか。それらを杉万先生が調査・検証されている。ところが、2010年3月にわが身に一大事が起こった。腎臓癌を発症し右腎臓を摘出した。さて、どう生きるか、2011年10月18日に京都市に移住した。たまたまマンション管理組合の理事に就任し、理事会に自治会設立を提案して臨時総会が開催され、2014年2月に自治会が設立された。本書事例は、二つのコミュニティで社会システム(仕組み)創造によって、ウェルビーイングを手繰り寄せた。その記録である。

3. 起点は学びから、とっとりingsマン=積極人間

帰郷した翌年の春、智頭町産のドウダンツツジを郵便小包で届けますと報道したところ、新聞・テレビで取り上げられ注文が舞い込んだ。そして、「智頭町どうだんつつじ祭り」が役場前で開催され、赤いバイクの後部座席にドウダンツツジが入ったケースを載せ、郵便配達をする様子がテレビ放映された。郵便小包のイメージからすれば意外性を演出した。この取り組みから地場産品を地域づくりのテーマにすれば、報道機関が取り上げられることを経験した。そして、7月に鳥取国体前年のミニ国体が開かれる。智頭町は空手会場である。その場に郵便局も臨時出張所を出店するが、記念切手を販売することになっていた。妻とお茶をしながら、郵便局なりの智頭町のオリジナル商品ができないかと話した。そこで「杉板はがき」のアイデアが浮かんだ。

早速、近くの製材所で建築用材の柱の端材を購入し、智頭農林高等高校の木材加工科で葉書版の厚さ1センチ程度の杉板を作ってもらった。枚数を揃えて地元紙に発表したところ大反響を呼んだ。智頭町に帰郷して僅かな期間だったが、アイデア郵便局長としてマスコミに取り上げられ、その宣伝効果もあってか、鳥取国体の翌年、1986年に鳥取県イメージアップ懇話会の委員の委嘱を受けた。一年後、鳥取県民の在り方を答申することになっていた。

1987年冬号の「山陰の文化を切り拓く総合雑誌」の『地平線』に決意を寄稿していた。

《「ingsマンとして」一つひとつの取り組みが勉強であり真剣勝負である。おのずから社会観が養われ、これまで見えなかったものが見えてくる。ほっと一息入れてみると、競走馬のように駆けてきた軌跡を振り返る。しかし、充実している。これからもingsマン(鳥取県イメージアップ懇話会の提言=積極人間=)として、走り続けて行くと思うが、郷土の将来をみながら、一歩一歩、ひとつずつ積み重ねていきたい。私達に今こそ必要なのは自己責任での当事者意識である。この地にどっかりと腰を据え、地域実現、郵便局実現、自己実現をやっていきたい。》

鳥取県イメージアップ懇話会での議論は、一人の鳥取県民として地域でどう生きるかを学ぶ場であった。また、自分自身のアイデンティティを問うた。そして、消極的な鳥取県民の気質を改めて認識した。その議論から自分自身のその後の生き方は、答申した「とっとりingsマン=積極人間」を実践することだとはっきりと自覚した。一寸の虫も五分の魂の覚悟だった。

1986年、デザイサーの白岡彪氏、「杉の絵本・しんいなばものがたり」の製作機会をいただいた。

1987年、日本海テレビ副報道部長の須崎俊雄氏、「地平線」の執筆機会をいただいた。

1988年、コンサルタントの吉田幹男氏の鳥取交流サロンで長尾眞文氏と出会った。

1989年、写真家の池本喜巳氏、智頭杉「日本の家」設計コンテストの作品の撮影を依頼した。

1991年、鳥取大学の佐分利育代先生、智頭杉棒体操を考案してもらった。

2019年、今井印刷相談役の永井伸和氏、2022年に智頭町づくり三部作を刊行した。

イメージアップ懇話会で出会った方々は、鳥取県の積極人間を共有した人たちである。帰郷して3年で委員に選ばれグットタイミングで地域を学ぶ機会となり、各委員との出会いが人財ネットワークとなった。また、将来智頭町に地域戦略のソフト機関を実現したいと思っていたので、委員会での審議の経験は有意義だった。そして、1987年から「地域実現」「郵便局実現」「自己実現」の三つをテーマに、とっとりingsマン=積極人間に挑戦した。

4. 社会科学の学びから「杉下村塾(さんかそんじゅく)」開講

1988年4月、CCPTの設立と同時期に岡田先生に初めてお会いした。その時、何を研究されているのですかと訊ねた。そうしたところ「島根県の匹見町に行って、過疎の研究をしています。」と答えられた。それならば智頭町に来てくださいとお願いして、出会いをきっかけに手弁当でCCPTに社会システム思考の講義をしていただいた。当初、果たして地域に社会科学の学習の場を設けて人が集まるかと心配したが、講義を受けるためCCPTのメンバーが智頭町総合センターの会議室に集まった。郵便局の職員、役場の職員、製材所の経営者、農業・林業従事者、大工さんなど。そして、講義を受けて議論が始まった。ディベート訓練では年齢に関係なく、60歳を超えた人たちが熱くなって議論をした。予想を超えた。

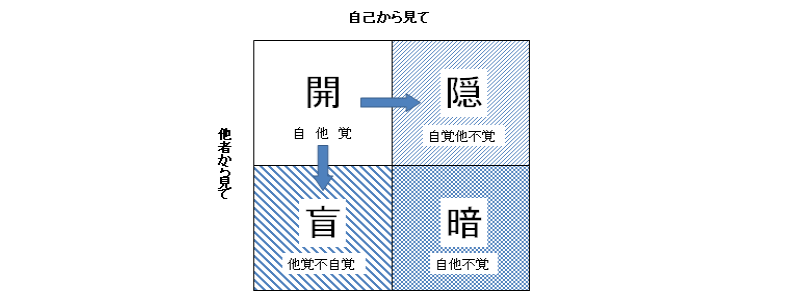

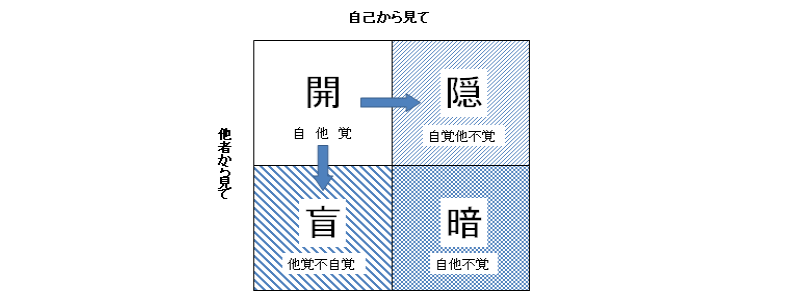

1). ジョハリの窓(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』第2章2)

最初の講義は「ジョハリの窓」の自他覚の概念であった。人間には「公開された自己」「隠された自己」「自分は気づいていないが、他者が知っている自己」「自分も他者も知らない自己」があり、「自分も他者も知らない自己」の領域を小さくし、「自他覚」の領域を広げることを表している。

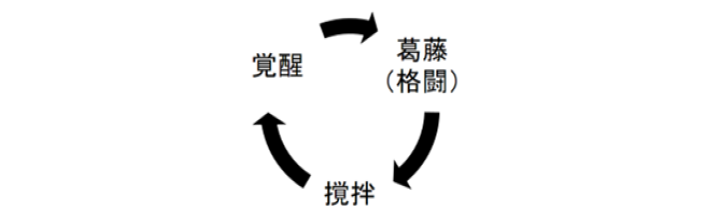

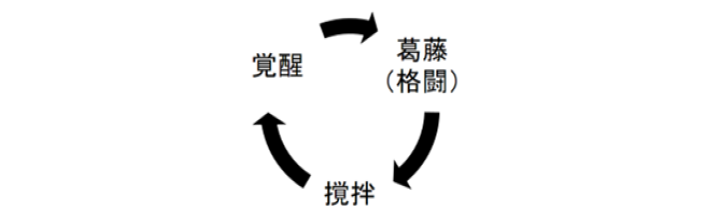

2). 活性化プロセス

ごく一部の集団が内発的に「覚醒化」を起こす。覚醒化した集団と伝統的集団とで「葛藤化」が起こる。次に葛藤化を超える様相で地域全体が混沌とし、「攪拌化」が起こる。

思いがけない学習の場であった。講義や議論の様子をみていると、地域に社会科学を戦略的に入れることは有効であると考えた。早速、身近な人たちに声をかけてみた。しかし、杉の木村は智頭町の最奥部で交通の便が悪い。誰が講習会に3万円も払って参加するものがあるか。地域は運営であって地域経営の概念はない、経営は企業である。と反対意見があったが、思い切って杉下村塾を開講した。当初は講義方式だったが、参加型集団企画技法の四面会議システム(『ギブ&ギブ』第1章10)を開発し、受講生と講師がほぼ同数で、地域テーマを設定して知的生産の場となった。開講趣旨は、明治維新は吉田松陰の松下村塾に始まったが、平成の維新は杉の下の智頭町から起こそうと気概を持った。1989年8月25日から27日の2泊3日、建築間もない杉のログハウスに合宿形式で参集した。開講テーマは1984年に一歩を起こしたCCPTの活動から、「地域経営」(2章2)とした。1998年まで10年(回)開催した。(『ギブ&ギブ』第1章5)

新しい価値の創造に向けての挑戦だった。現状は、他力本願、行政依存によって住民自治の意識は低い、実はそこに問題がある。例えば、住民一人ひとりが地域を治める意識を持ち、地域資源に唯一無二の価値を認め、住民が地域の主宰者として計画を立て地域を経営すれば、地域が変わるかもしれない。この視点を持てば、萎縮した地域社会から脱出することが可能ではないかと考えた。つまり、過疎化を真正面から捉えたとき、住民の一人ひとりが住民自治の自覚と地域経営の概念により、地域が変わると予測した。実証実験に向けて一歩を起こした。

5. スイス山岳地のコミュニティで住民自治の種を発見

第1回杉下村塾の開講直後、9月20~28日の9日間、スイス山岳地調査に長尾主任研究員と、岡田先生に同行して、アルプスの少女ハイジのモデルの町となったシャトーディを訪問した。街を取り囲むロケーションは山岳地から丘陵地へとなだらかに続き、スイスの絵ハガキの情景であった。その地にあるチューリッヒ工科大学の研究所で、スイスにおけるスリム化された行政と、住民と大学機関との連携等について説明を受けた。翌日、ヴァレー州にあるシャンドラン(1,936メートル)のホテルに到着した。ホテルに着いた途端に胸が息苦しくなり、頭がズキンズキンと痛んだ、高山病である。とうとう食事も取らずに寝床に倒れ込んだ。これまで経験したことのない苦しみと頭痛だった。(『ギブ&ギブ』』第1章6)

その翌日、さらに登って小さな集落を訪ねた。天気は快晴、せっかくのアルプスの景観だったが体調が悪い。山々を眺めると山岳部の中腹に点々と家が見えた。まさに天(点)村である。そして、峰の一軒のホテルに着いた。高山病で苦しいと通訳してもらったところ、早速、オーナーが大きな皿にトマトやキュウリをスライスして、着いて来いと言われた。そこはコミュニティハウスの地下蔵だった。並べられたワイン樽から赤いワインをコップに注ぎ、高山病の薬だと言って差し出され一気に飲んだ。赤ワインは妙薬だった酔ってくると頭痛から解放された。ところが、アルコールが切れると高山病がぶり返した。その様子を一生忘れることができない。

そのホテルのオーナーから、ご自身の半生と集落の盛衰が語られた。「今は避暑地として栄えているが、過去には村が存亡の危機にあった。その時、全財産を投げ打ってホテルを建てた。教訓として、まず自分の村に誇りを持つことだ。スイスは山岳地から始まった。自然との共生の中で生活してこそ価値がある。今朝も鹿を一頭獲ってきた、ホテルで提供する。子どもたちは海外から帰ってきて一緒に仕事をし、この村が好きだと言っている。」と、地域の存亡危機脱出の秘訣を聞いた。高山病と赤ワインとオーナーの話は、スペシャルメニューだった。そして、山を下りて麓のコミュニティ調査で、住民が検討委員会を組織し、主体性を持って予算を獲得して行政やコンサルタントの知恵を引き出し、地域計画を立て実行していた。住民自治の種を見つけた。

スイス山岳地調査の直前に智頭町の町会議員の選挙違反が発覚した。1989年に改選が行われ、議長候補者が多数派工作で有力議員に金を配り議員の半数が逮捕された。この時の屈辱感は、智頭町に住んでいることが恥ずかしかった。長年にわたる山林を持つ者と持たざる者の構図が、地域の独特の価値観をつくっていた。封建体質にこそ問題がある。

スイスから帰国後、CCPTでは世代別の住民意識調査(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』資料編第2章1)を実施した。住民の意識を冷静に分析しみると、高齢世帯(60代から70代)では、「CCPTと行政が連携すれば町は発展する」の項目の回答が63%みられた。これは依存体質の裏返しだと読んだ。その当時、岡田先生が「CCPTに、社会心理学が必要だ。」と言われ、第4回杉下村塾(1992年11月6日から8日)に杉万先生を紹介された。11月7日㈯の夕方、杉万先生は杉の木村に入られた。外はみぞれが降って暗かった。初対面で研究の紹介があった。直感的に人間科学ですかとお伺いし、さらに、先生が書かれた本はありませんかと訊ねた。そして、翌年春の第9回耕読会(読書)の講師をお願いした。

6. 「かや(規範)の理論」から気づき、ささやきかける

1993年4月4日㈰午前10時、杉の木村には積雪が胸の高さまで掻き揚げられていた。山峡の地である。掻き揚げられた積雪に光が当たって眩しかった。そこで杉万先生から「かや(規範)の理論」の講義-1を受けた。人間科学を予想してテープレコーダーを用意していた。講義のポイントを紹介する。(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』講義-1)

➀ ささやきかける、手を取る、肩を押しながら逃げる

《誘導者は全く目立たない。それから大きな声でたくさんの人に働きかけるとか、あるいは大きなボディアクションなどはしない。さらに、「あっち」という方向を示すこともやめる。そういうことを全部しない誘導法をやってみようと思ったのです。では何をやるかというと、例えば地下鉄の場合ですと、誘導法は大体お店の店員さんが誘導するのですが、店員さんは、もちろん最初はシャッターを諦めるわけです。電気を消してシャッターを閉めて路上に出る。路上に出たら自分の前に居た人、一人だけにぼそぼそと「一緒に逃げてください」と、ささやきかけるのです。そして、その人の手を取るなり、あるいは肩を押しながら逃げる。こういう方法なのです。ボディアクションとかそういうことはやらないのです。》

② 「かや(規範)」は常に変化し、個人をしばる

《個人はその「かや」の影響を受ける。では100%「かや」にしばられてしまうのかというとそうではないのです。やはり、非常に大雑把な言い方をすれば、例えば、自分の体の右半分だけは「かや」の影響を受けるが、しかし、人間の左半分は主体性を持っているわけで、自由にいろんなことを感じて、泣いたり、笑ったりする。いろんなことをクールに考える。そして、行動します。そうすると、その結果として昨日の「かや」と今日の「かや」は違ってくるのです。変化するのです。変化しないという変化のありようもありますけれども、原則的に変化をする。するとその変化した「かや」が、また一人ひとりの人間を半分だけしばる。影響を与えるのです。しかし、残りの半分ではみんな自由に感じ、考え、行動をしますから、また、今日の「かや」とは違う次の「かや」ができていく。つまり、ジグザグ、ジグザクの関係なのです。個人によって「かや」ができ、あるいは「かや」が変化する。変わったところの「かや」が個人をしばる。個人がまた・・・。エンドレスのドラマなのです。》

かや(規範)の理論の吸着誘導法は、小集団活動の核心と受け止めた。テープ起こしをしながら、役場職員の覚醒化と、住民の封建体質の革新が一度にできないかと考えた。ただ、この理論を実行するには、地域にある慣習的な良い人を捨てる覚悟が要った。それまで周囲からかなり批判を受けていた。地域では出る杭は打たれる。二人の子どもへの影響を考えた。しかし、自分には財産は何もない、そこで生き様を示すことだと覚悟した。それからもう一つ、地域社会では物事をすべて損得でみるが、それは軸受け(ベクトルの支点のリスク)を避けていることだと気づいた。なんであれリスクを取る覚悟である。どこまでやれるか挑戦だった。

そして、1989年に選挙違反した議員が執行猶予にも係わらず、1993年の町長選挙に立候補して当選した。また、それまで町長をしていた者が県会議員に立候補し、これまた町会議員に金を配り、大量逮捕となった。そんな状況に発奮した。一年後の1994年4月29日にCCPTの総会を開き、役場とは対峙でなく、連携(融合)を提案し、智頭町の活性化は役場職員の覚醒化だと訴えた。

7. まず、郵便局と役場の連携プロジェクトがスタート

なぜ役場職員の覚醒化にターゲットに絞ったのか、それは職員が覚醒化することによって、住民規範が変わると予測した。まさに「かやの理論」の実践である。次の理由が考えられた。

➀地域で一番大きな事業体であり、雇用の場である。また、人材集積の場である。

②住民生活に影響を与える施策を実施している。施策に責任を持つ組織とする。

③国の過疎対策は的が外れている。声高に言っても仕方がない、この地に事実をつくる。

④地域を方向づける機関は他に無い。過疎化・高齢化・少子化、広域合併に備える組織とする。

➄住民規範は行政への依存体質である。智頭町の活性化は役場職員の覚醒化が課題であり、住民のニーズに応えられる組織とする。

⑥職員に地域哲学(アイデンティティ)が無い。

1993年までの10年間にわたり役場職員を観察してきた。地域における公的機関の職員として意識が低く、長い間の封建的で保守的な体質は職員を無気力にしていた。つまり、職員訓練がほとんどできていない。1985年に就任したF町長は一期、1989年のO町長も一期、1993年のH町長も一期の町政が続いていた。そして、二度の町会議員の選挙違反による大量逮捕である。町政トップがぐらついていた。ここに連携(融合)を図る主因があると考えた。

まず、1994年8月4日、智頭郵便局と役場でまちづくりプロジェクトチームが発足した。当時、郵便局の社会貢献が課題となっていた。役場も他機関と交流することで活性化を考えており、お互いに思惑が一致して、連携プロジェクトをやってみようとなった。役場のメンバーは各課横断的に5名が選ばれた。郵便局の職員は意図的に町外から通勤する者を登用していこうと、内務職員2名と外務職員2名の4名とし、プロジェクトチームは計9名でスタートした。

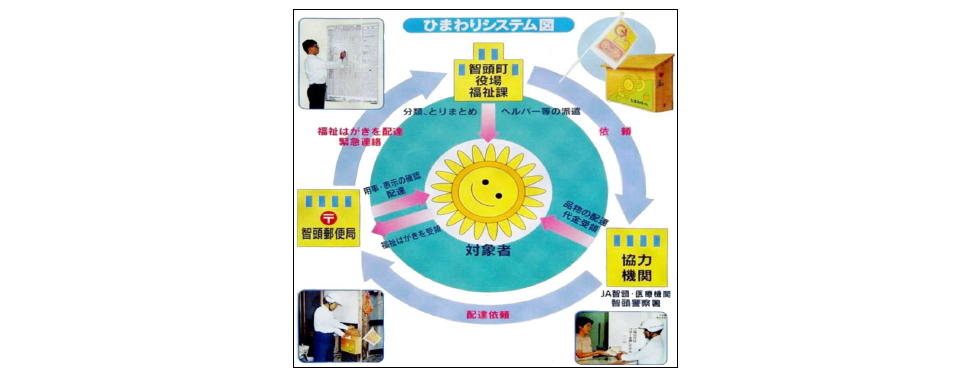

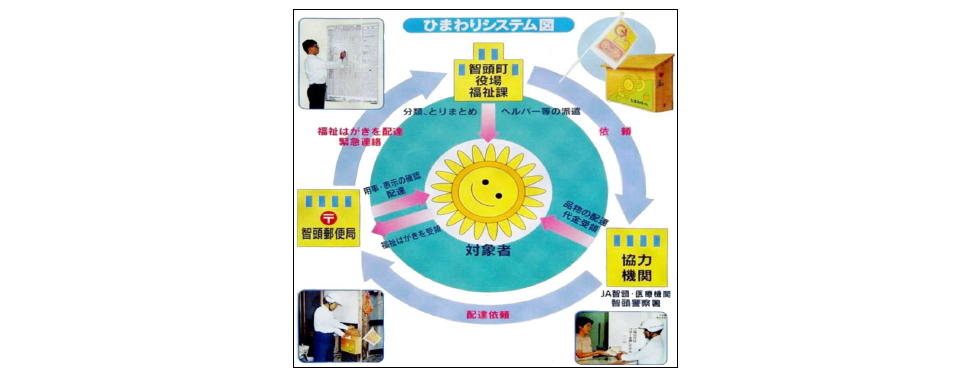

会議は月1回、午後2時から4時までの2時間、会議の方法は司会と議事録係を交互に担当し、前回の課題に対する経過報告と、議事テーマを絞って討議に入った。討議方法はCCPTが開発した模造紙会議方式を使った。最初のブレーンストーミングで約30項目が出た。中でも高齢者と郵便配達を掛けて、「買い物代行(ひまわり)システム」が発案された。

〇国際ボランティア貯金、智頭町長フィリピン視察報告会の開催(1994.12)

〇国際ボランティア貯金、海外視察グラビア発行(1995.4)

〇税金自動引き落とし導入(1995.4)

〇水道料金自動引き落とし導入(1995.4)

〇役場前にポストを設置(1995.5)

〇綾木杯マラソン支援(1995.9)

〇智頭急行開業一周年記念事業、阪神・淡路大震災まちづくりリーダー会議(1995.12)

1995年4月、一部地区の試行で「ひまわりシステム」がスタートした。新聞、テレビ、ラジオで報道され大きな反響を呼んだ。何よりも嬉々として働く郵便局の職員に注目が集まった。その影響は役場職員にも伝搬した。1996年には智頭町全域でサービスが開始され、第一弾の連携策としては大成功であった。次の施策に向けて追い風となった。

8. 気づき、小集団が合流して群衆流へ

第6回杉下村塾 (1994年10月28日から30日) を開催した。中日の29日、模造紙を囲み四面会議システム(『ギブ&ギブ』第1章10)の演習で、テーマごとに4時間にわたって議論を行った。テーマの一つに「はくと・はるか・関空」シンポジウムの開催を設けた。12月3日、鳥取県民の悲願である第三セクターの「智頭急行」が開通する。特急「スーパーはくと」に乗れば、京阪神に2時間でアクセスできる。さらに特急「はるか」に乗り継ぎ、関西国際空港まで所要時間は約3時間である。地域活性化の起爆剤にならないかと、シンポジウムの開催をテーマにした。このチームから、「智頭町のグランドデザインは何か?」と質疑が上がった。

智頭急行のシンポジウムの素案と智頭町のグランドデザインの策定構想を、助役の前橋伍一氏に提案した。実現に向けて取り組むと快諾された。早速、中国郵政局に協賛を要請するため、12月26日、前橋助役に小林総務課長と同行した。企画課長と助役の会談で協賛の内諾があり、地域づくりの本質論でグランドデザインの策定が話題となった。そこで、全体の事業費から100万円を充てることが約束された。翌朝、プロジェクトチームの陣容を説明して確認をとった。早速、電話で岡田先生と、杉下村塾で「はくと・はるか・関空」チームだった経営コンサルタントの福田征四郎氏、地域コンサルタントの平山京子さんにアドバイザーを要請した。

帰郷した翌日、智頭町・旧用瀬町・旧佐治村の総務・企画担当者会議が開催された。大呂課長補佐の根回しで、議題に「はくと・はるか・関空」シンポが取り上げられ、3ヶ町村と郵便局(6局)でふるさとづくり実行委員会が設立されることになった。一度に、シンポジウムの開催とグランドデザインの策定と、二つのプロジェクトが動き出した。そうしていたところ、前橋助役が「CCPTの思いを五感で感じる。」と、身近な人に発言されたと伝わってきた。

1995年1月14日㈯、鳥取市内は豪雪だった。JR鳥取駅近くのホテルの会議室で、第1回グランドデザイン(智軸づくり)策定プロジェクト会議が開催された。助役をチームリーダーに職員7名が指名され、アドバイザーは岡田先生と、福田征四郎氏、平山京子さんの3名である。コーディネーターは私が務めた。その後は、土・日曜日に会議が開かれた。そして、議論の上「杉」は智頭町民の精神的支柱であり、杉を「サン」と読み「杉(サン)トピア」「杉源境(さんげんきょう)」と、表記することに一決した。

2月5日、多くの住民が参加し、「どう生かすか、智頭急行シンポジウム」が開催された。

4月12日、役場職員の「さわやかサービス」の接遇研修が、経営コンサルタントの福田征四郎氏の指導の基、全職員を対象に開始された。当初、郵便局の9局でスタートし、民間企業も参加していた。そして、3ヶ町村の役場に導入された。

14日、「ひまわり (買い物代行) システム」の出発式が行われた。テレビ・ラジオ・新聞で大々的に報道された。町が一気に輝き、スタッフは自信を持った。次には全町でサービスの開始である。(『ギブ&ギブ』第2章1)

6月3日、「はくと・はるか・関空」シンポジウムの企画は、3ヶ町村の役場職員が当たった。大阪南港の太平洋トレードセンターで3ヶ町村の住民100名と、3ヶ町村出身の関西在住の知人100名を招待して開催された。一つひとつの施策が実施され、まさに群集流となった。

7月8日、岡田先生がカナダウオータールー大学から名誉博士号を授与となり、記念講演会を智頭町総合センターで開催した。テーマは「ゼロ分のイチ」であった。(『ギブ&ギブ』第2章4)

7月、グランドデザイン策定の詰めは、小林総務課長・大呂課長補佐と三人で、竹輪を齧りながら「杉トピア(杉源境)構想」の図表を、マイステージ(生活・自治)・ユアステージ(交流・情報)・フォレストステージ(森林・自然)と、3つのステージに整理した。報告書は平山京子さんの主筆によってまとめられた。関係者の手持ち資料としたが、経ってみると秘策はしっかりと根づいていた。1995年版CCPT活動提言書(P87-97)に収録している。

9月2~3日、CCPTと関係者とで先進地の広島県旧高宮町を21名で訪問し、地区振興協議会の活動の実態を聞いた。そこで智頭町では振興協議会を、利益要求団体や行政の下請団体等にしないため、時間はかかるが集落単位から地区単位へと展開することにした。そして、翌年4月12日、村おこしコーディネーター会議の委員の委嘱を住民5名が受けた。

1995年秋、杉万先生から論文-1、「過疎地域活性化のグループ・ダイナミクス―鳥取県智頭町の活性化運動10年について」杉万俊夫・森 永壽・渥美公秀(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-1)と、論文-2、「山村地域における地域活性化運動が住民に与えた影響について」森 永壽・渥美公秀・杉万俊夫・岡田憲夫、2本の論文が届いた。1984年から取り組んだ地域づくりが調査・検証されていた。手元には、(ゼロイチ運動と「かやの理論」)講義-1と2、「杉トピア報告書‐ちづ構想」と、論文-1と2の三点が揃った。次の課題は実行案の策定である。これら三点をどう読み解くか大きなプレッシャーを感じた。ほぼ半年をかけた。

10月27~29日、第7回杉下村塾で「智頭未来色」をテーマに討論会を林新館で開催した。

これら紹介した施策は、CCPTと役場職員の連携施策である。手づくり施策の効果は計り知れない、地域に対して当事者に愛着が起こった。例えば、故藤原孝係長はひまわりシステムのリーダーとして、またグランドデザイン策定プロジェクトから、ゼロイチ運動の企画に携わった。彼は、鳥取市との合併協議会の席上、「例え合併してもゼロイチ運動は譲れない。」と主張したと聞く。まさに智頭町づくりの自負心が言わしめたのだ。主体を持つことの大切さを学んだ。

第2章 ゼロイチ運動と社会システム(仕組み)創造の企図

1. 英知を結集しゼロイチ運動に賭ける

1996年2月、グランドデザインの具体案づくりに向けて、意を決しH町長に直接申し出た。プロジェクトチームを編成してほしいと直言したところ、返ってきた言葉は住民5名を選んでもらいたいとあった。1996年4月12日、町長の指名により委員の委嘱を受け、「村おこしコーディネーター会議」が発足した。私はコーディネーターの役割を務めた。その企画会議では論文-1、「過疎地域活性化のグループ・ダイナミクス―鳥取県智頭町の活性化運動10年について」杉万俊夫・森 永壽・渥美公秀(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-1)の「結語」が役立った。紹介する。

《あくまでも一つの可能性に過ぎないが、CCPT集合体が、一つの可視的「集団」としての様態から、より境界があいまいな、より緩やかな連結によって維持される様態へと変化するかもしれない。しかし、仮に、「集団」としての可視性を減じたとしても、あたかも変幻自在の軟体動物のように、地域コミュニティのひだの中にしみ込み、そして、岩をうがって伸びる木の根のように、縦割り行政システムの壁を突き崩して、その中に浸透していくならば、そこには、新しい住民自治に向けての一つの具体的な方向性が提示されてくるだろう、もし、そうなれば、それは一山間の過疎地の現象と言うにとどまらず、現在の日本社会が直面している大きな課題の一つ、すなわち、新しい政治・行政システムの構築にとって、一つの先駆けをなすものとさえ言えるのではないか。》

杉万論文の「結語」に武者震いした。この「・・・新しい政治・行政システムの構築にとって、一つの先駆けをなすものとさえ言える・・・」に刺激を受けた。大体、行政機関ではグランドデザインの報告書があれば一段落である。しかし、文中「・・・変幻自在の軟体動物のように、地域コミュニティのひだの中にしみ込み、そして、岩をうがって伸びる木の根のように、縦割り行政システムの壁を突き崩して、その中に浸透していくならば、そこには、新しい住民自治に向けての一つの具体的な方向性が提示されてくるだろう・・・」と、新しい社会システムの構築に向けて自負心がくすぐられ、さてどんな仕組みをつくるか、山間の智頭町から社会革新を起こす覚悟をした。その時のわくわくドキドキ感を今でも思い出す。時をかける思いだった。

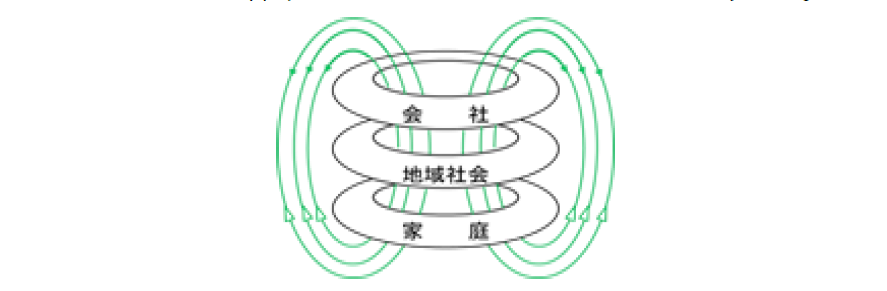

そこでまず、地域づくりを「運動」とするか、一つの「事業」とするか議論を行った。やはり、子どもからお年寄りまで、自分たちが住んでいる地域を活性化するための計画づくりにしたいと考え、「運動」とした。では、運動のタイトルをどうするか、岡田先生の記念講演のテーマであった「ゼロ分のイチ」と、「杉トピア(杉源境)ちづ構想」の報告書から、『日本・ゼロ分のイチ村おこし運動』と命名した。ゼロイチ運動で、集落振興協議会を設立した場合を想定した。計画された事業は各事業とも主体的に実施され、いずれ価値あるものは定着する。その一つひとつの事業が新たな規範を形成し、それらが群衆流となると予想した。それら施策について住民同士で「コミュニケーション」が図られ、「集合的行動パターン」が起こり、それが「暗黙自明の前提」となって集落の特色をつくり、共有規範が生まれ、集落の規範がいずれ「環境」となると読んだ。ゼロイチ運動の実行案づくりはプロジェクトチームの最大の課題である。つまり、集落には総寄合があって意思決定権を持つ、そして、どの集落にも既存団体がある。公民館活動、老人クラブ、婦人会、消防団、青年団など、個々別々に存在する。それらを包摂する新しい組織づくりを考えた。これこそ地域革新である。そこで集落全体を包む大傘をイメージした。

振興協議会の構想には、杉万先生の講義-1の『かやの理論』と、講義-2の『こころと意味・「かや」』 (『ゼロイチ運動と「かやの理論」講義-1.と2.) の4点セットが役立った。早瀬集落で生活し、1986年から杉の木村の建設を体験したことが社会システムづくりに役立った。つまり、論文の「新しい総事」(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-1)を創出する組織にするため、集落振興協議会の構想を村おこしコーディネーター会議で議論を重ねた。そして、1996年5月21日㈮~23日㈰の3日3晩、不眠不休でゼロイチ運動の企画書等①から⑥ (『ギブ&ギブ』第2章4) をまとめた。私の思いを、大呂課長補佐へ人生のプレゼントと手紙を書いた。

企画書(1)趣旨《・・・その町がマチとしての機能を持ち、高い自治を確立することによって、21世紀において、「智頭町」を確固たる位置づけとなすこともできよう。そのための小さな大戦略は集落の自治を高めることにある。智頭町「日本1/0村おこし運動」の展開によって、地域を丸ごと再評価し、自らの一歩で外との交流や絆の再構築を図り、心豊かで誇り高い智頭町を創造できるものと考える。1/0村おこしとしたのは、日本一への挑戦は際限がない競争の原理であるが、0から1、つまり、無から有への一歩のプロセスこそ、建国の村おこしの精神であり、この地に共に住み、共に生き、人生を共に育んでいく価値を問う運動である。つまり、この運動は、智頭町内の各集落がそれぞれの特色を一つだけ掘り起こし、外の社会に問うことによって、村の誇り(宝)づくりを行う運動である。》

企画書の趣旨と、②集落振興協議会規約、③運営要領、④組織概念図、⑤地域プランナーの手引き、⑥計画策定ステップの6策(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』資料編第4章)を町長へ答申し、7月の議会に諮られ議決された。企画書等は役場から各集落に周知された。

2. ゼロイチ運動と地域計画、村の開闢(びゃく)以来の大作業

1996年度中に、ゼロイチ運動で10年間目指す行動計画書を作成した集落が、翌年度から導入することになった。ところが集落の長老支配は厳然と続いていた、保守的な体質である。果たして集落で地域計画が策定できるか、心配しながら見守った。ところがプロジェクトで発案のあった智頭町認定法人の指定が役立った。ゼロイチ運動は新鮮な学習の場となった。計画づくりに住民が参加することで、ゼロイチ運動の本質や隠し味に気づき、集落の体質改善につながると新鮮な空気が生まれた。そして、自ら暮らす集落をデザインする画期的な取り組みとなった。住民は積極的に参加し、計画づくりが集落運営に大きく影響を与えた。

早瀬集落では、1996年8月に入って総寄合が持たれ、ゼロイチ運動を導入するかどうか協議された。多数決を持って導入が決まった。9月から住民アンケート調査が実施され、さらにヒアリングを行い、ブレーンストーミングで洗い出し、語彙を短冊に書き出した。四面会議システムのディベートでは年齢に関係なく、人々は熱くなって計画づくりを行った。杉万先生はその場に立会されていた。(杉万俊夫編箸『よみがえるコミュニティ』P123)

《杉万~すごく印象的だったのが、早瀬集落のゼロ分のイチ運動が始まった頃、まだ、雰囲気がすごく静かなときに、横でみせてもらったんですが、時計が夜11時を回った頃、80歳ぐらいのお年寄りが、ぱっと立ち上がって、「俺たちがやらなきゃだめだ」ってね、こう宙をにらんで大声で演説をされるわけですね。あれだけの宙をにらんでの決意表明、80歳まで生きた人の力強い訴えというか。見えない壁、敵、受け身であり過ぎた過去、そういうものに対する挑戦ですよね。》

お年寄りの顔が輝いていた。そして、他の集落の計画づくりをどう導くか、新たに発足した「ゼロイチ運動担当者会議」のプロジェクトチームで作戦を練った。集落の計画書の作成方法を議論し、早瀬集落が先行し事例を示す戦略をとった。そして、各集落には担当者が、具体例として計画ステップや行動計画書と行動計画表等の書式を紹介した。この作戦は的中した。役場の担当者とコンサルタント2名は、住民の計画づくりを見守った。村の開闢以来の大作業は住民主体で展開した。(『よみがえるコミュニティ』P93)その様子を杉万先生が記録されていた。

《「ゼロ分のイチ村おこし運動」への助走が始まって半年くらいたった1996年12月8日、前橋氏(CCPT代表)の還暦祝いの会が、地域と科学の出会い館で開かれた。会もたけなわになったころ、今後の抱負を語る中で、前橋氏が言った―「ゼロ分のイチは、CCPTの第2幕だ」。智頭という町を舞台に、CCPTという小集団が、猪突猛進、身を持って能動的な地域づくりを実践して見せた最初の10年が、第1部。そして、第2幕では、最小コミュニティ単位の集落に、その能動的姿勢が移植され、住民自治の根を張りつつある。》

杉万先生は智頭町の変革を常に観察された。それでは集落では何が起こっていたのか、早瀬集落の情報紙「夢ステージ早瀬」と「村づくり情報」を紹介する。

(1). 1997年5月30日発行:「夢ステージ早瀬」の「時の流れの中で、今」から抜粋

《・・・社会の時流は、広く我が国の特に中山間地に過疎化、高齢化、核家族化、後継者不在などの社会現象を生み出した。早瀬集落(4つの小字から構成)をこの観点からみれば、平成9年2月現在、65歳以上の高齢者が55人で総人口の30%を超えたのに対して、18歳以下の人口は28人で15%を占めるに留まり、アンバランスな状態となっている。また一世代家庭の家庭が22軒(内、独居家庭が7軒)もあり、留守家庭となった家が3軒という、まさに寂れていく村の実態が浮き彫りされる状況となったことが分かる。そして、このまま時の流れに任せて早瀬集落が推移したと仮定した場合に、10年後を想像するのはちょうど底なし沼を覗くような恐ろしい気もするが、集落を支えて今を生きるものとしては、勇気を奮い起こして、村の姿を見つめ、寂れていく村に元気を取り戻す課題に早急に取り組む必要が痛感される。「わが家の今後」については、すでにそれぞれの家庭の大問題として意識されていたが、さりとてその対策によい知恵もなく、個々ばらばらに思い悩んでいたに過ぎなかった。また「わが村の今後」についても、世話人や公民館長などを中心とした動きの中で、ジゲ意識の垣根を越えて、「早瀬を一つ」と努力した伝統もある。そして、その結果、同じく大字にくくられた他の集落に比べて、その運営に格段成果をあげてきた点もあったろうが、「わが家」も「わが村」も、一個人、一世話人、一公民館長の努力では、時の流れによって生まれた「村が寂れる問題」に到底太刀打ちができないまま経過していた。このように、核家庭や集落全体が、蟻地獄にはまってもがくような、そして、ややあきらめの精神状態に陥りそうになったときに、私たちは日本・ゼロ分イチ村おこし運動に出会うことになったわけである。この出会いを集落の「起死回生、時の氏神」とばかりに受け止めて、早速、早瀬集落振興協議会を結成し、協議した計画書である。》

(2). 1997年12月20日発行:村づくり情報18の「動かなければ出会えない」から抜粋

《なんと「1,892人!」・・・この数字は、早瀬の村づくりのために動いた延べ人数です。その説明をしますと、平成8年8月29日に村の総寄合から委任された「ゼロイチ村おこし運動」について第1回検討委員会に参加した人から、平成9年12月14日の「ふるさと便り」の発送事務をした人数です。内訳は、役員会231人、委員会活動や部会活動・イベントなどに参加した人が1,093人、ボランティア活動に参加した人が568人となっています。この数字は事務局が記録している「活動記録票」から拾い出したので、かなり正確なものです。なお、早瀬集落以外から参加した人も数えられています。「在所(住むところ)に幸せを求めて喜びを創り出す」のがもっとも堅実な生き方です。メーテルリンクの「青い鳥」のお話でも、チルチルとミチルのきょうだいは、方々を探し回った挙句、自分の家に「幸せの青い鳥」を見つけて「ハッピーエンド」でした。私たちの村を幸せな村にしょう・・・これが村づくりの活動です。それにしてもたくさんの人が動いたものですね。》

(3). 次のステップに向けて、地域計画づくりにおける「地域経営」の概念

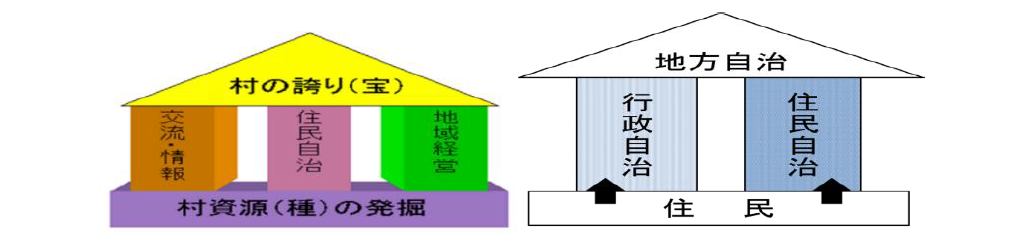

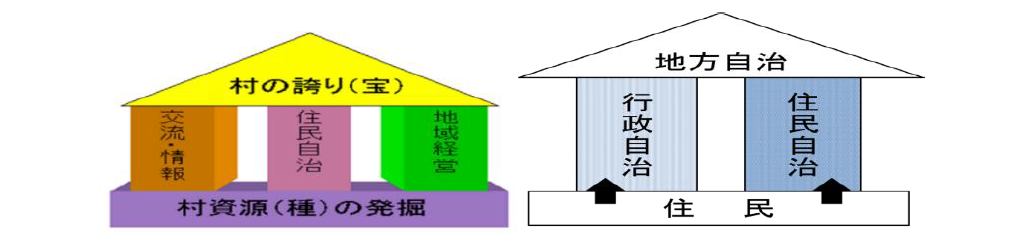

過疎化への起爆装置は、「集落振興協議会」と「地区振興協議会」の設立にあると考えた。地域の起死回生策として社会的紐帯の機能を模索していた。そして、CCPTの活動から、住民が地域を主体的に経営する概念を培った。そこで地域計画として、①は、住民自らの一歩による「住民自治」である。②は、地域資源を活かす「地域経営」である。③は、意図的に情報発信を行う「交流情報」の三本を、地域計画の要諦として提案した。つまり、1989年の第1回の杉下村塾の開講テーマに「地域経営」を掲げ、地域の課題を希求すれば必ず起死回生策が起こると期待していた。そして、いよいよゼロイチ運動によって地域理念(アイデンティティ)が復興する。

地域には、例えば農業経営はJAが、山林経営は森林組合が、商店経営は商工会が、企業経営は銀行によって経済循環している。地域福祉は社会福祉協議会、運動部門は体育協会、芸術文化部門は公民館である。財産区議会は山林等の管理である。すべてに社会形成されていると思っていた。ところが地域を主体的に見守っているのは一体誰なのか、町会議員なのか、役場職員かと、地域の主体を誰が持っているのか、地域の主体者(主宰者)は誰かととことん考えてみると、それは住民ではないかと思い至った。

住民が地域に主体を持ち、地域を丸ごとで価値化する概念が「地域経営」である。これまで集落も町も村も運営の視点で捉えられてきた。地域の「運営」と地域の「経営」では異なる。例えば、住民が主体を持ち地域の経営者として仮定すれば、当然、地域の資源の価値を問う運動が必要である。つまり、地域経営とは地域に内在するあらゆる資源であるヒト、モノ、コト、技術、文化、社会システム等の価値を引き出す概念である。地域経営の観点を持つことによって、人財や資源や経済が循環し持続可能な社会が創造されると考えた。実験的であったが、ゼロイチ運動の計画づくりの必須要件として、「住民自治」「地域経営」「交流情報」を設定した。

3. ゼロイチ運動は集落運営にインパクトを与えた

ゼロイチ運動は1997年4月に7集落が、「〇〇集落振興協議会を智頭町の認定法人とする」(みなし法人)と指定を受けてスタートし、2011年まで(14年間)役場の助成が行われた。本運動を導入した集落は88集落の内16集落である。その内1集落は途中でリタイアしたが、15集落は堰を切ったように事業を展開し、報道発信を行った。集落ではゼロイチ運動をどのように受け取っていたのか、中原集落の中澤皓次氏が長老支配から脱却した様子を語っている。

(1). 中原集落の場合

《1996年4月に智頭町はゼロイチ運動をやろうと思うので、集落の実情について意見を聞かせてくれと言ってきた。実際は智頭町の「村おこしコーディネーター」の委員の委嘱であった。これを切っ掛けにして、この企画を推進してきた智頭町役場のメンバーや、故前橋登志行氏と寺谷篤志氏らと、親しく智頭町のまちづくりや地区や集落の将来について、議論をすることになった。私からは「実は、村のことをこれだけやっても、なかなか認められない」と実情を訴えた。それに対するコメントとして寺谷氏は「集落に水戸黄門の印籠を作ろう」というものであった。期待半分だったが、自分の集落でのポジションのこともあるので、ゼロイチ運動の集落振興協議会の展開に関心を持って見ていた。》(『創発的営み』第2章6)

《集落版ゼロイチの認定が智頭町長名であり、「中原集落振興協議会を智頭町の認定法人とする。」とあった。村を方向づけるにはこの認定は大きい、直感的にやれると確信を持った。ゼロイチ運動の特色は、他の補助事業と大きく違う。自分たちで向こう10年間の計画を立て、実践するところにある。中原集落では「横瀬の谷の親水公園」の整備を柱にして、これまで村づくりをしてきた知識やノウハウを基に計画を作った。この集落版ゼロイチは、中原集落のために策定されたのではないかと思ったほどだ。》(『創発的営み』第2章7)

そして、中原集落では財産(山林)の配分ルールが変更されていた、長老支配を脱却した証拠である。ゼロイチ運動が集落運営に大きく影響していた。水戸黄門の印籠をつくる戦略は的を射ていた。ヒアリングによって中澤氏の証言に驚嘆した。まさに革命であった。

《大きく分けて「本竈(かまど)」、「分家竈」、「寄留竈」に分類されている。集落でずっと以前から財産や家を守っている人には10割が配分される。しかし後から集落に入った人には、3割とか2割しか分配されない。4年に1度見直しがあって、1ランクが上がる仕組みになっているため、1番下の寄留竈の人が本竈になるには40年もかかる。これでは本竈以外の人が集落で向上心を持って生活する意欲はなかなか上がらない。それではどうして本竈に上げるかと言うと、集落総会の折に「この人を本竈(跡取り)として認めたい」と提案をし、承認をされれば本竈になれる。本竈になることによって、集落のいろんな事業の役割の要職に就くことができるようになる。本竈になるのに40年もかかっていたのでは、本竈による長老支配が続いてしまう。集落はマンネリ化し、活力を生み出すことが難しい。事業を行うにしても、役員の選出の方法を工夫してゆるやかに変えることで、他所から移住してきた人たちを仲間と認め、彼等に集落の中で活躍する場を見出し、しかも役割を担ってもらうことが必要である。前々からこの仕組みを見直そうと若者の中で話し合い提案した。彼等を人材として認めることによって集落に活力を生み出すことができる。すんなりと決まったわけではないが、この提案は人材を認める切掛けとなった。》(『創発的営み』第2章5)

《親水公園のキャンプ場の目玉事業であるログハウス建築の第1期工事は、2005年秋から2007年7月で、間伐材150本を山から切り出し、手造りで建てた。作業人員は延べ460人、日数は28日間にも及んだ。この作業は危険を伴う重労働であったので印象深く思い出すことができる。何に一番腐心したかと言えば、怪我人を出さないことであった。そのため、酒を飲んでいる者、トロトロしている者、足手まといになる者は作業をさせなかった。怪我をしないように、場合によっては「もう帰れ」と厳しく言った。もし怪我人がでれば、「それみろ、怪我人がでた」と言われ事業がストップする。怪我人を出さないように細心の注意を払い、緊張感をもってやった。この事業は、この作業に携わった人々の汗と涙と、集落への思いと、誇りの結晶だと思っている。殆どの人は憎まれないようにやっているが、特に危険を伴う作業はいろんなことを想定して、自分が憎まれっ子を買って出た。一人の怪我人も出さなかった。ログハウスを建築するころから集落の女性の協力が得られ始めた。間伐材を切り出して中原神社の前まで運び、そこで一度組み立ててまた解体し、横瀬の谷の親水公園まで運んでいた。昼食はそれぞれ自宅に帰って食べていたが、その内、村の女性の有志は一生懸命に頑張っている姿を見て、自分たちができることをやろうと、カレーライスや丼物などを作ってくれた。自然発生的に始まった昼食の賄いの支援は、中原集落のゼロイチ運動の求心力を高め、結果的に集落のまとまりを一段と強くしていくことに一役買った。ログハウス建築の総工費は、175万円だった。内訳は寄付金96人で73万円、緑化推進委員会から10万円、キャンプ場収入5万円、自己財源87万円で、竣工式は2007年7月21日。初夏のまぶしいばかりの太陽の下、親水公園に歓声が上がった。》(『創発的営み』第2章7)

(2). 早瀬集落の場合

〇2012年8月発行:「ゼロイチ運動早瀬ものがたり」から抜粋

村おこし運動の年譜「10年間における人の動きのトータル」

《役員会114回延べ1,162名、部会27回延べ204名、委員会57回延べ609名、ボランティア延べ8,750名の参加者を数える。10年間のゼロイチ運動期間中には、外部からの視察79件、講演11回、大学生の卒業論文への資料提供など、わが村を説明する機会があった。夢ステージを語るに当たっては、計画した目標値を素材にすることが多く、実態との差を意識させられた。その意味において却ってこちらが足らざるを反省したり、新しい意欲(勇気)を湧かす機会としたと思う。》とあった。

〇2006年11月から12月:役員会によるゼロイチ運動総括[ゼロイチ村おこしで良かったこと]

➀ 理念として

・アンケートによる計画の策定は村始まって以来の事であった。

・ハードづくりに力を結集することで村のシンボルができ、村の意欲が揚がった。そして、ハードはソフトづくりから始まることがわかった。

・村おこしは経済面で計り知れない価値がある。

・ゼロイチ運動は終わるが、その過程で始まっているものも数多い。

② 自治会活動として

・「太陽の館(公民館)」の建築省エネ・自然エネルギー利用であり、若い人の力である。

・「東屋・竹炭窯・焼肉ハウス・いきいきサロン」の建設を成功させた。

・シンボル的なもの(交民の館・バス停・東屋など)に係わって沢山の動きが出てきた。

・自治会を発足させることで、土地の名義変更や税金対策ができた。

・葬儀の運営が合理化できた。・歳を忘れて皆よく頑張った。

・アンケートを半数以上の者が書いてくれたこと自体が素晴らしい。自分の村だからできた。

・盆典にたくさんの若い人が参加してくれるようになった。

・各土居が共同して動くことができるようになった。

・青年層の活動(公民館活動・盆典・消防団など)が盛んになった。

・村の歴史(古文書の保管で過去、村づくり情報で現在)を記録として残せた。

・ふるさと便り・村づくり情報は村の歴史となり、素晴らしい記録となった。評価すべきことだ。

・村づくり情報は「時の証言者」だ。後世にも大層な価値を持つことになる。

③ 交流活動について

・集落放送や村づくり情報などによって、情報公開ができた。

・人々の和(絆)が広がった。

・大阪自然教室と集落内で交流できるようになり、また収入も確保することができた。ゼロイチだからできた。

・外からの視察で、村の足りないところを意識することができ「自分を知る」ことに繋がった。

④ 集落運営について

・「太陽の館」の掃除が皆の協力により順調に行われるようになった。

・竹炭・味噌・給食等、自立したグループの結成と活動が良くできた。

➄ 組織運営について

・会長が辞めた後、事務局に入る人事の流れは良かった。

・ゼロイチ・うるおい事業の会計が詳細に記帳されており、担当された方に感謝したい。

〇2006年末:「活性化策5項目」を総寄合に提案

役員会のアンケート集約から、早瀬集落のゼロイチ運動10年を整理し、5項目を提案した。

①村の運営を早瀬自治会で行う。②自治会規約を制定する。③地方自治法260条の2項の地縁団体とする。④公民館(太陽の館)と、東屋(除雪機格納庫)の土地を法人登記する。⑤自治会長は自主的に立候補する。5項目が承認され翌1月から実行された。

〇2007年2月発行:「ふるさと情報・ふるさとだより」第40号から

「早瀬のゼロイチ運動に寄せて」から抜粋 杉万俊夫(当時:京都大学総合人間学部教授)

《・・・ゼロイチ運動の成果として新しい公民館(太陽の館)が誕生し、その「太陽の館」を管理するために自治会(地方自治法260条による法人)が結成された。そして、昨年末、その自治会に、ゼロイチ運動の組織である集落振興協議会のみならず、旧来からの寄り合いも包摂されることになりました。これら一連の動きは、昔からの伝統的な集落運営とは明らかに違う「もう一つの道」を早瀬集落が生み出したことを示しています。もちろん「もう一つの道」をいかなる道にすべきなのか、それを完全に見通せる人間など、この世には存在しません。それこそ早瀬の住民自身が試行錯誤を重ねながら、探し当てていくべき課題でしょう。「早瀬はこのままではだめだ。自分たちで動かんといかん」—―10年間のゼロイチ運動は、今は亡き老人の言葉を10年前よりも高い次元で受け止めさせてくれたように思います。》

〇2009年3月:『早瀬ものがたり』、情報最終の日に「村づくり情報」の発行に思う

初代早瀬集落振興協議会長 長石昭太郎氏

《・・・「村づくり情報」の綴りの表紙には、「村は時々刻々につれて動いている。それが年々発展する村の姿だ。その動きに鈍感であってはならぬ。情報は、生きた村を知るために、村をよく観る目を育てるために書く」と編集上の戒めを記している。そして、ゼロイチ運動の全期間、月に二回のペースで発行され、各家庭に配布された。植物の成長で言えば、運動は10個の年輪を刻んだことになる。年々歳々同じように思える行事(事業)を重ねながら、しかし、その時々に課題を解決して前に進んでいる。それが「年輪」であり、その「軌跡」を「村づくり情報」が克明に証言している。活力ある村・うるおいのある村の姿を模索しながら活動を進めた10年間、それは正直言って、運動を起こす前には創造も出来ないほどの大変な時間経過であった。「汗も涙も流した」し、「肩を抱いて喜び合ったり」「口角に泡を飛ばして論じあったり」もした。村がこんなに燃えたことは、おそらく、わが早瀬では開闢以来、初めてのことであったと思う。歴史には「もし・・」という立場はありえないが、しかし、私たちの村が“もし、運動を起こしていなかったら・・・”と考えながら様変わりした村を眺めるのは楽しいものである。みんなの知恵や汗の結晶がそこかしこに存在を主張している。それは様々になめた苦労を忘れさせるに十分な喜びを与えてくれる程のものである。》

早瀬集落の記録の編集は、全て初代会長の長石昭太郎氏による。「早瀬村づくり情報」は計第265号(第平成9年2月7日から平成19年3月26日まで)と、「早瀬自治会だより」は計第135号(平成19年4月23日から平成30年4月23日まで)が発刊され、更に冊子として編集された。50世帯の小さな集落の村おこし物語は、智頭町立図書館、鳥取県立図書館、国立国会図書館に寄贈された。これらの記録を地域経営で評価すればいくらの値になるか、とんでもない価値である。長石会長曰く、「わしの70代はゼロイチ運動だった。」と語られた。

(3). 二つの集落から見えたこと

地域への思いが、地域理念(アイデンティティ)を復興させた。過疎問題が論議されるが、どうしても過疎化や人口減少に関心が持たれがちである。しかし、いくら過疎化・高齢化・少子化を負の面から論じても意味はない。何歳になろうとも常に目標を掲げて挑戦することである。杉万先生は早瀬集落で80歳の古老との出会いを紹介され、目標を持って挑戦することが大切であると説かれた。また、中原集落では財産の配分ルールが変更されていた。その分母となる定住期間を、意欲論で昇格させる方法を集落(長老たち)は認め、まさに革新を起こした。一つひとつ事業を起こすことによって人々が引き寄せられ、集合流が生まれ、集落がコンセンサスを得ていく、そのプロセスが繰り返えされた。ゼロイチ運動という過疎化の起爆装置は、住民が発信した創発規範に互いが共振し、集落丸ごとで覚醒化、葛藤化、攪拌化を体験した。まさにエマージング(創発)が起こったと言える。

4. CCPTから役場へ、役場から住民へ、住民から議員へ、町長へ

2002年から2004年まで、合併か単独かと揺れた。智頭町の単独合併論争は寺谷元町長の信任闘争であった。町会議員の一人ひとりに自治権が委ねられた。町は異様な空気に包まれた。ここに合併に関する分析論文がある。(『アクションリサーチにおける質的心理学の方法によるセンスメーキング―町村合併で翻弄された過疎地活性化運動の再定位』―東村知子【心理学評論2006.Vol.49,No.3,530-545から】)

《第一の町長批判については、合併論者であった町長が、住民に何の説明もなく突然単独を表明したこと、すなわち合併問題が一部の人間だけで決められていることを徹底的に非難する。そしてその訴えを、第1ラウンドと同様住民の声を通して行う。》

《「住民のこえ、声、こえ、声・・・」あれだけ「合併、合併」と大合唱していたのに、急に「単独」と訳が分からん。・・・合併の相手が鳥取市だろうと八頭郡であろうと住民は一緒だ。「八頭郡、八頭郡」と言っていたのは町長、その時から住民の意見はもう入っていない。》

《・・・「我々に残された選択肢は、『より大きな不幸をとるのか、より小さな不幸をとるのか』しかないのです。合併は、より小さな不幸を選択するものであります」と述べる。このように合併派は、合併がいいとは決して語らず、自分たちは好んで選ぶわけではないこと、また、合併は自分たちのためではなく「子や孫のため」の苦渋の選択であることを強調する。一方、単独派は「お金で私たちの街を放棄したくありません」(議員の声)と主張し、財政問題を強調する合併派に対抗して、それが重要問題ではないことを訴える。ただし、チラシの大半は合併への反論となっている。単独派「創る会(語る会)」は、合併派「生かす会」の代表であるY氏にチラシ上で公開質問状を出し、名指しで批判する。特に、「合併のメリットを示さず、合併協議会にみちびくのは邪道」、「協議会で合併の是非を決めるかのような署名集めは方便」のように、上で見た合併の「手段」を攻撃する。・・・》

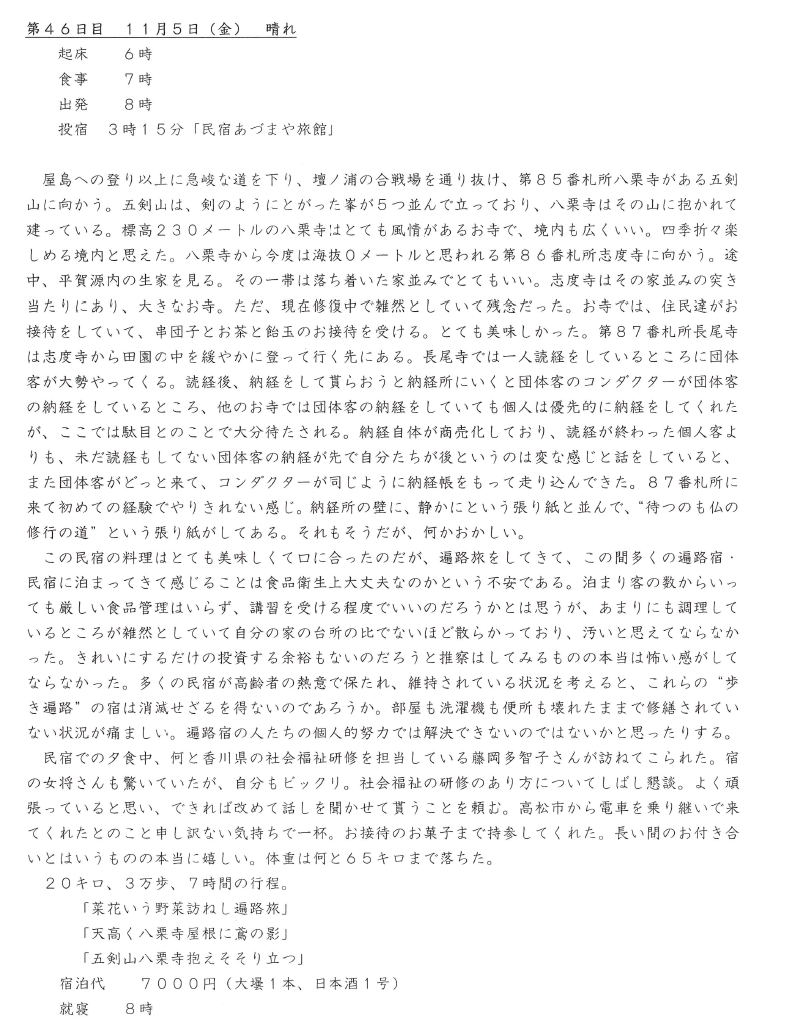

合併協議会の設置について、「賛成か」、「反対か」、を問うた。住民投票の結果は賛成3,134票で反対は3,027票とわずか「賛成」が107票上回った。合併の是非を問う住民投票では「合併する」が3,143票、「合併しない」が2,953票と「合併する」が190票上回った。そして、2004年5月に寺谷町長は辞職した。鳥取県東部10市町村合併協定調印式で調印されたが、町議会は合併関連議案を2度否決する。2004年6月20日に町長選挙で合併派の織田洋氏が当選した。ところが、町議会は単独派が多数を占め、再び合併関連議案を7月8日に否決して単独となった。これで合併単独論争は終結した。2008年6月、再選に向けて寺谷誠一郎氏が第一声を上げた。傍から見ていると進も地獄、引くも地獄、絶体絶命の覚悟を感じた。論文-6、「政策の立案・実行過程における住民参加の新しい試み―鳥取県智頭町「百人委員会」—」叶 好秋・樂木章子・杉万俊夫(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-6)に当時の状況が記述されている。

《・・・選挙運動の期間から、「もう俺についてこいという時代は終わった。これからは、あなたたち住民が主役となり、住民と行政が一体となって町の未来を切り開くしかない」と繰り返し訴え、百人委員会の実現を公約に掲げていた。寺谷町長が就任してすぐに、百人委員会の募集が始まった。一般公募である。寺谷町長に未来を託した住民が次々と応募してきた。予想を大きく上回る142名の応募があったが、これは住民の町政に対する危機感と希望が入り交じった結果であろう。また「優れた企画に対して町が予算を付けます」というのは全国的に珍しい試みであり、インセンティブとなった。》

いよいよ首長の姿勢が問われた。創発規範がCCPTから役場へ、役場から住民へ、住民から議員へ、町長へと伝搬した。智頭町議会の単独決議によって町は水を打ったように静かになった。それから4年、満を持して「あなたたち住民が主役」と第一声が聞こえてきた。

5. ゼロイチ運動と「地域力」のメルクマール(指標)

2010年に、論文-3、「住民自治を育む過疎地域活性化運動の10年―鳥取県智頭町「日本・ゼロ分のイチ村おこし運動―」高尾知憲・杉万俊夫(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-3)が公表された。杉万先生はゼロイチ運動の追跡調査を実施し、運動に参加する15集落の全住民を対象に、集落振興協議会の発足初期の2000年と、9~10年目に2回のアンケート調査を実施し、10年間のゼロイチ運動が分析・解析されている。

《10年間という期間設定は重要だったし、10年間という区切りは適切でもあったようだ。この期間設定がなかったら、あれほどのエネルギーを動員することなど不可能だっただろう。われわれ筆者は、ゼロイチ運動という舞台が設営されたことによって多くの役者が登場するのを目の当たりにしてきた。よく人材不足を嘆く声を聞くが、「よい舞台さえ用意すれば、結構、予想もしなかった役者が出現する」というのが、われわれの実感である。》

運動期間を10年間に区切ったことによって爆発的なエネルギーとなり、集落は創発規範を発信した。もしも、「事業」としていたら単年度で終わっていただろう。期間を10年間としたことによって大きな成果があった。つまり、集落に地域計画を通じて主体が生まれ、人材が人財として育っていた。このことは集落に限らず他の組織づくりにも応用できる。つまり、旧村単位の地区振興協議会の設立に向けて試案となった。論文-3の「要約」に成果が分析されている。

《その結果、①同運動は初期の段階で集落に浸透し、終始6割の住民が同運動に参加したこと、②同運動の理念を最も実現した集落では、伝統的な寄り合い組織と新しい集落振興協議会を、車の両輪のように使い分けていたこと、③伝統的な寄り合い組織が、同運動の民主的性格を帯びるに至った集落も存在すること、④2-3割の人が、同運動等によって新しい自己実現の場を得、また、少子高齢化が進む集落にあっても明るい将来展望を持つようになったこと、⑤同運動によって、女性の発言力が増したことが見出された。》

これこそゼロイチ運動の成果と、論文-3の「3.考察」に示唆があった。

《別に少子・高齢化に歯止めがかかったわけではない。今後も少子・高齢化、人口減が続いていくことは、誰の眼にも明らかだ。もし、人口減をもって過疎化と呼ぶならば、過疎化は今後も進む。そもそも、2004年をピークに日本全体の人口が減少に転じる、今世紀末にはほぼ半減するという予測もある。もはや、人口の増加を繁栄のメルクマール、人口減少を衰退のメルクマールとする時代は過ぎたのである。では、何をもって「地域力」のメルクマールとすべきなのか。ゼロイチ運動が住民の自己実現や将来展望に与えたインパクトは、それを考える貴重なヒントとなろう。》

ゼロイチ運動を10年間継続したからこそ確認できた。つまり、集落に新しい自己実現の場を得たことは人生の価値である。想定を超えた成果となった。そして、2006年末には文章化された早瀬集落振興協議会の運動総括(前記3. 「ゼロイチ運動は集落運営にインパクトを与えた」)と、合わせて、杉万先生からアンケート調査結果の途中説明を受けた。そこから、本命の地区振興協議会の設立に向けて構想を練った。すべての価値が手元にあった。

地区振興協議会の構想は、①領域自治を活動テーマとする。②智頭町の認定法人とする。③助成期間は10年間とし、その後は自立経営とする。④住民自治・地域経営・交流情報で計画を策定する。⑤会長の任期は3年とし、互選で選出する。⑥既存の組織を包摂する組織とする。⑦地区の創発拠点とする。⑧運営要領等の仕組みづくりを委ねる。と要点を整理した。

6. ゼロイチ運動は集落にどんな影響を与えたのか

論文-3、「住民自治を育む過疎地域活性化運動の10年―鳥取県智頭町「日本・ゼロ分のイチ村おこし運動―」高尾知憲・杉万俊夫(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-3)、1(3)b「日本・ゼロ分のイチ村おこし運動」から要点を抜粋した。

➀ 地域経営-P44

《地域を経営の視点で見直すと、地域には結構な資源を見直すことができる。ある集落では、かつて集落で栽培されていたギボシという山菜の栽培を復活させた。「20-40歳代の女性を中心に」ということにはなったものの、いかんせん、ギボシ栽培などやったことがない。そこに登場したのが、70歳以上の女性たち。昔とった杵柄(きねづか)が発揮されるとともに、それまであまり接点がなかった高齢女性と若年女性の間に交流が始まり、高齢女性もゼロイチ運動に参加しだした。この集落以外でも、竹炭、餅、地酒など、それぞれの集落の資源を活かした特産品づくりが行われた。》

《集落で古くから行われてきた伝統行事も、集落の貴重な資源になる。ある集落では、集落の寺にある地蔵(何か考え込んでいる風情の地蔵)の祭り「考え地蔵祭り」を地域経営の起爆剤に選んだ。集落内部の祭りを集落外にも開放し、積極的に集落外・町外からの参加を呼びかけた。今では、よその集落も出店を出すなど、当初は考えられなかった人数が祭りを訪れるようになった。祭りの最後には、盛大な打ち上げ花火も行われるようになった。》

《その葬儀のやり方に対して、ゼロイチ運動が問題提起を行った。葬儀のやり方について、真剣な議論がなされ、何をどう守っていくか、どこをどう簡素化するかが決定された。用意する小道具も、一つ一つについて図解入りで、簡素化の詳細が定められた。また、参列者に振舞う料理についても、喪主が気兼ねをしなくてよいように、品目と量の目安が定められた。こうして、数ある伝統の中でも、まさにアンタッチャブルと信じられてきた葬儀さえ、ゼロイチ運動によって再創造された。再創造されることで、葬儀屋に依存することなく、「集落住民の手によって葬る」という伝統が守られたのだ。》

② 交流交流情報-P45

《集落外との交流には、積極的に情報発信していくことが必要だ。ある集落では、集落のゼロイチ運動をインターネットで発信するために、ホームページを作ろうということになった(当時ホームページ作成は一般のパソコンユーザに普及していなかった)。そこで一躍中心になったのが、電気関係の会社に勤めている一人の人物だった。その人物は、集落にもゼロイチ運動にも、さしたる関心をもっていなかった。しかし、ホームページ作りという舞台が用意され、その舞台の上で自らの持ち味を活かしたすばらしいパフォーマンスを発揮した。その人物は、後に集落振興協議会の会長にもなっている。》

《集落を越えた交流は、集落間の協同にもつながった。ある地区(旧村の一つ)では、4つの集落がゼロイチ運動に参加していた。ゼロイチ運動を開始して数年が経過した頃から、これら4集落が互いに連携し、ネットワーク組織を形成した。互いに集落のイベントを手伝い合う、毎月一度、隣接する岡山県との県境にある峠のドライブインで各集落の特産品を持ち寄って朝市を開催するなど、ネットワークの強みを遺憾なく発揮した。またそれによって、高齢者が多い集落は、他の集落の中堅層のサポートを得ることができる、各集落独自の持ち味を組み合わせてイベントを開催できるといったメリットが生まれ、単一の集落では見られなかった相乗効果が発揮された。自らの集落を考える上で、他の地域の取り組みは参考になる。ほとんどの集落では、おもしろい取り組みを行っている地域を訪問し、自らの糧とする視察旅行が行われた。また、都市部の住民との交流、近郊都市の大学生との交流、あるいは、外国人との交流も行われた。》

③ 住民自治-P46

《当初のリーダーグループの範囲を超えて(リーダーとなりうる)人材の裾野が広がるか否かは、運動開始から数年間の大きな課題であった。リーダーは集落に登場するのでなく、集落が育むものである。大きくても数10世帯という集落は、いわば固定メンツの世界である。その固定メンツの中から一人でもリーダー候補者を育むことができるかどうかは、運動の推移を大きく左右する。まず、ゼロイチ運動以前から集落活性化を模索していた団塊世代グループは、同運動を追い風にしつつ、リーダーとして成長していった。ここ数年、それらのリーダーから町会議員も誕生した。彼らは、それまでの議員とは異なり、まさに、ゼロイチ運動が育んだ議員、住民自治のすばらしさと難しさを熟知した議員である。》

《一方、従来からの男性優位の集落運営に対して、ゼロイチ運動によって女性たちも集落の活動に参加し始めた。その中からは、女性グループで行う活動のリーダーが生まれ、彼女たちの中からは、男性とともにゼロイチ運動のリーダー的役割を担う人も登場した。・・・2つの集落では、ゼロイチ運動が開始されてほどなく、婦人会が消滅した。婦人会は、全国組織として、都道府県単位、市町村単位に設けられ、集落婦人会はその末端に位置している。その運営は、基本的に、上位機関からのトップダウンによって行われ、イベントごとに動員がかけられる。上からの動員には辟易させられつつも、やはり女性が活動できる数少ない場として、婦人会活動は継続してきた。・・・少なくとも、脱退を考えるなど皆無であった。そこにゼロイチ運動。女性も、男性と平等に、しかも個人の資格でやりたいことを仲間と考え、実行に移せる。そこには、上位機関から動員されて、たまたま時間をともにする活動では得られないおもしろさがある。もちろん、意見が対立する場合もあるが、それでも一方的な動員による活動とは比べようのない魅力がある。なぜ、婦人会などに加入し続けねばならないのか・・・そんな疑問が生じても無理からぬことであった。ゼロイチ運動で育まれた積極性は、長いものに巻かれるのではなく、「いやなものはいや」という意思表明をも可能にした。》

《ゼロイチ運動では、「既存の伝統的集落組織を捨てて、ゼロイチ運動組織(集落振興協議会)に移行する」という発想ではなく、「あえて新旧両方のわらじを同時に掃いてもらう」という戦略が取られている。すなわち、新システムの集落振興協議会は、決して伝統的システムを排斥することなく、伝統的組織(公民館、婦人会、青年団、老人クラブなど)をも包摂する形をとっている。住民が、新旧両方のわらじを経験した上で、自らがはきたいわらじを選んでもらう(場合によっては、新旧両方わらじの経験から第三のわらじを作ってもらう)という意図がこめられていた。》

《ある集落では、ゼロイチ運動によって、寄り合いに劇的な変化が生じた。その集落では、ゼロイチ運動への取り組みが評価され、県の補助事業をうけることができた。その補助事業によってボロボロだった公民館を新築し、ソーラーシステム完備の公民館を建築することができた。この新しい公民館を維持管理していくために、地方自治法第260条(地縁団体による集会施設等の不動産保有に関する権利と義務を規定した法律)に基づく自治会が結成された。そして、ゼロイチ運動10年目を迎えた2006年、同集落は、集落振興協議会と寄り合いを合体させ、自治会に一本化することを決定した。ゼロイチ運動の成果である公民館を維持管理するために設立された自治会が、集落を代表する組織となったことは、ゼロイチ運動が寄り合いを換骨奪胎し、自治会として発展してきたことを物語っている。》

《1997年、ゼロイチ運動がスタートして以来、同運動に参加する各集落で住民主導の姿勢が貫かれた。確かに、町役場には、ゼロイチ運動をサポートする部署が設けられ、1-2名の職員が配置されたが、そのサポートが軽微の域を出ることはなかった。》

その通り、ゼロイチ運動の価値が真に理解されているとは思えなかった。しかし、毎年3月、「ゼロイチ運動活動発表会」で、住民が発表する内容に圧倒された。ゼロイチ運動はきっと成果があると確信していた。仮にトップが代わろうともゼロイチ運動を止めることはできない。必ず人財は生まれる。その通りとなった。

《それらのリーダーから町会議員も誕生した。彼らは、それまでの議員とは異なり、まさに、ゼロイチ運動が育んだ議員、住民自治のすばらしさと難しさを熟知した議員である。》

2004年、智頭町は議会の単独決議によって死守された。ゼロイチ運動の企画前の集落の状況を一言で言うと、集落は自閉していた。住民は無関心で他力本願、集落運営は無計画であった。共有する地域に住んでいながら、個々ばらばらである。そして、旧態依然の規範に縛られていた。これらの現状を打破するため、自ら立てた計画に基づき実行する集落活性化運動を考案したのである。つまり、ゼロイチ運動は無責任な集落の運営を、責任ある集落経営に切り換える運動である。住民はゼロイチ運動の10年間、集落という舞台で知恵と行動力を発揮し創発規範が生まれた。そして、社会システム(仕組み)が集落に奇跡を起こした。

杉万論文は、ゼロイチ運動の発足初期と、9-10年目に実施された2回のアンケート調査によって考察されている。この論文-3から集落活性化の方策が読み取れる。ゼロイチ運動の最大の成果として、2-3割の人が、新しい自己実現の場を得た。また、少子高齢化が進む集落にあって明るい将来展望となったこと、女性の発言力が増したことが見出された、とある。住民が自己実現や明るい将来展望を持ったことが、運動の特色として上げられる。

7. ゼロイチ運動と仕組み「偉大な創造」「創造的昔帰り」

ゼロイチ運動の本命は、地区振興協議会の設立にある。2007年秋、山郷地区の住民に打診して、事前の打ち合わせ会を持った。ところがいくら説明しても、有力者からできない理由の発言があった。住民感情の中に単独合併論争が根強く残っていた。それらを乗り越える企画がいる。年末、大呂企画課長の尽力によって、企画書と規約の二点が町議会に諮られ、議決された。企画書の「2運動の意義(次代の要請)」に、「偉大な創造」が提案されていた。

《・・・地区振興協議会は一見旧村の昔帰りに見えながら、実は『偉大な創造』である。旧村では想像もできなかった徹底したボトムアップ(住民による自治)の地区づくりである。この壮大な、かつ、他に類例のない「創造的昔帰り」は、この10年にわたって智頭町が住民とともに展開してきたゼロイチ運動があったればこそ可能となった。この点が全国各地で始まろうとしている地区の振興のための施策とは一線を画するものである。》

「偉大な創造」の一文は杉万先生が加筆された。そして、規約案の第1条(目的)に「ゼロに帰するか、イチを守るか」は、岡田先生の加筆による。住民に決起を投げかけた。

《本協議会は、これからの地域社会を見据え、地域内外の人財ネットワークを最大限に発揮し、持続可能な社会を実現するため、「ゼロに帰するか、イチを守るか」地域の生き残りを賭けて、英知を結集し、地域の特質を活かした行動計画を策定し、地区づくりのための運動を展開することを目的に設立する。》

地区振興協議会の企画書と規約で、領域自治システムの発足が宣言された。企画書の策定に当たった大呂企画課長は、役場内の企画書の調整と議会対策を担った。悲壮な決意が表情に表れていた。私は「貴君の将来のポジションづくりだ。」と励ました。1989年にスイス山岳地調査から満18年が経っていた。おそらく、地区振興協議会の設立は、過疎化に向けて拠り所となるだろう。草莽決起の檄文である。企画書と規約で住民に覚悟を促した。

2008年4月、地区振興協議会(住民の自主選択)は、まず、事前対話を図った山形地区と山郷地区で設立された。次に2011年に那岐地区が、2012年に富沢地区と土師地区に設立され、町内6地区の内5地区で設立された。どの地区もよちよち歩きである。しかし、確実に一歩を踏み出した。そして、5年後の2013年12月に、論文-5、「旧村を住民自治の舞台にー鳥取県智頭町:地区振興協議会の事例」伊村優里・樂木章子・杉万俊夫(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-5)の「5.考察」に、社会システム(仕組み)づくりの企図が解析されている。

《・・・「住民が自らの地域を何とかする」ための仕組み(システム)が、いかに重要であるかも教えてくれる。仕組み(システム)は、「まず、だれかが仕組みをつくって、それを多くの人々に適用する」といったやり方では、なかなかうまくいかない。仕組みの構築プロセスそのものに、それが将来的に適用される人々が参加していなければ、仕組みは機能しない。この点は、「風景を共有できる空間」のような顔の見える空間で、仕組みを構築する場合には、特に重要となる。》

地区の人々に社会システム(仕組み)の運営要領等を委ねたことは、賢明な判断であった。住民が主体的に地区振興協議会を立ち上げ、地域理念(アイデンティティ)とウェルビーイングを手繰り寄せた。社会システム(仕組み)が人々を「偉大な創造」へと導いた。

8. 集落振興協議会・地区振興協議会・百人委員会の仕組み

地域活性化は、意欲論や感情論で持続性や継続性は起こらない。ましてや経済オンリーの価値観で覚醒化などない。地域の持続性を考え社会システム(仕組み)創造に、地域づくりを特化した。ところが、飯が食えん者が余分なことをするな、何にもならんことをするなと揶揄され続けた。私から言えば大きな家に住み、美味しい物を食べ、何時になれば豊かさをつかむのかと聞きたい。つまり、地域への無関心はだんだんと地域の誇りや地域理念(アイデンティティ)を欠落させた。その誘因は実は一人ひとりの生き方にあるとみた。アンチ経済論である。

1997年に集落振興協議会を設立し、次に2008年に地区振興協議会が設立された。これら住民自治システムに影響を受け2008年には行政主導により、住民の発想を活かす「百人委員会」が起動(委員は自主的参加)した。百人委員会では住民の企画提案が通れば、役場職員と協働で事業が実施され、「智頭町もりのようちえん」など数多くの施策が生まれた。

(1). 集落振興協議会(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』資料編第4章)

企画書の「3 各振興協議会のメリット」

➀智頭町の認定法人~智頭町役場と村おこし事業の窓口を務める。

②活動経費の支援~活動の2年間は地区100万円、集落50万円のソフト事業費(運営費)を助成する。

③リーダーの民主的選出~住民の総意によって3年間の任期でリーダーを選出する。

④村おこしのための運営団体の組成~各種団体を包含した組織とする。

➄アドバイザーの派遣~村おこしのためのアドバイザーと町職員を派遣する。

(2). 地区振興協議会(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』資料編第5章)

企画書の「3 事業概要」

➀実施内容:地区(小学校区)単位で、ゼロイチ運動を推進する住民組織として「地区振興協議会」を設置し、自ら描いた「地区活性化計画」に基づき行政と協働しながら、住民自治や地域経営力向上に資する事業を幅広く戦略的に実施する。

②事業主体:地区振興協議会

③助成期間:10ヶ年(初年度に「地区活性化計画」を策定・認定する。) なお、計画は3年ごとに見直しを行う。

(3). 智頭町百人委員会

論文-6要約、「政策の立案・実行過程における住民参加の新しい試み―鳥取県智頭町「百人委員会」—」叶 好秋・樂木章子・杉万俊夫(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-6)

地域の一般住民が、政策の立案過程のみならず実行過程にまで参加する「住民参加」の新しい方式として、鳥取県智頭町では「百人委員会」という試みがなされている。百人委員会は、町長のイニシアティブのもと、平成20年(2008年)に発足した。

➀百人委員会の委員には、満18歳以上の町民か、町内の事業所で働いているならば、だれでも応募できる。

②百人委員会で立案された政策は、民主的な取捨選択を経るが、なるべく多くの政策に対して「予算措置」されることが約束されている。百人委員会の委員は、政策立案にとどまらず、行政職員とともに政策の実行・実現にも当たる。

9. 地区振興協議会は過疎化の起爆装置

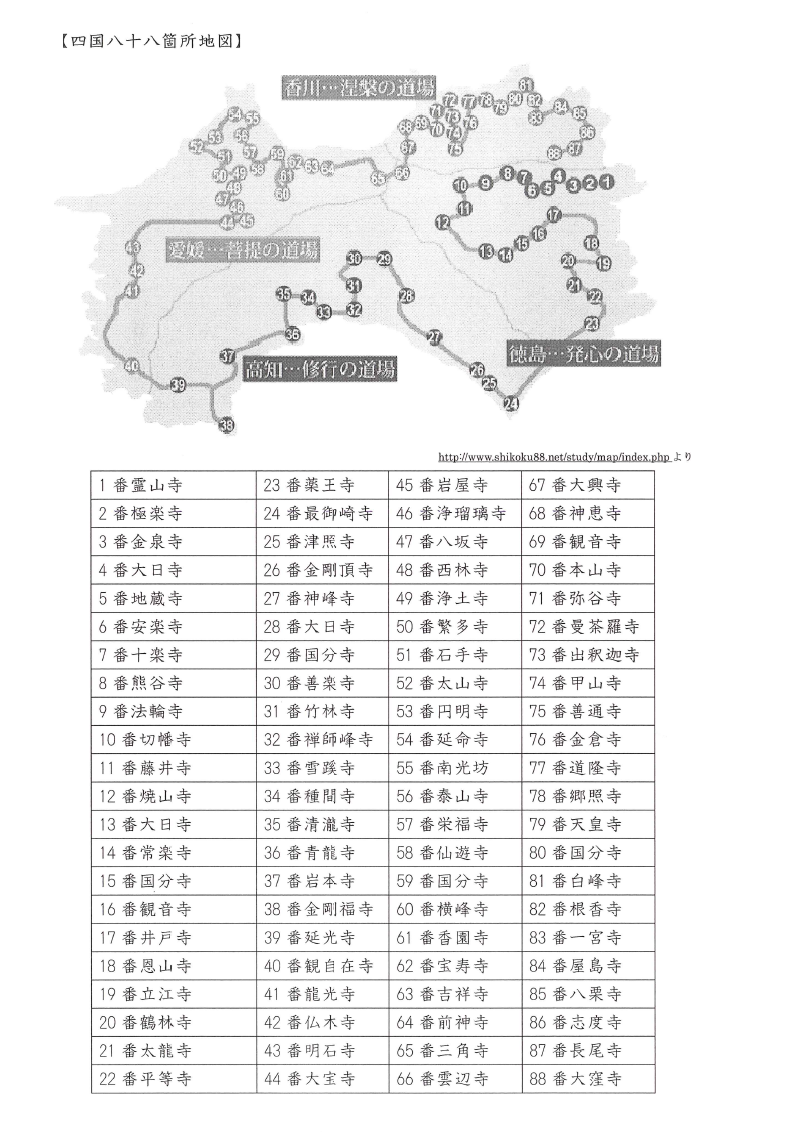

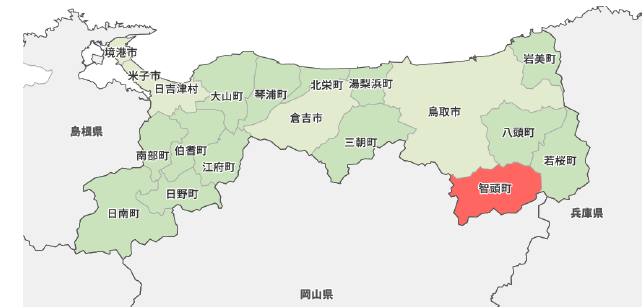

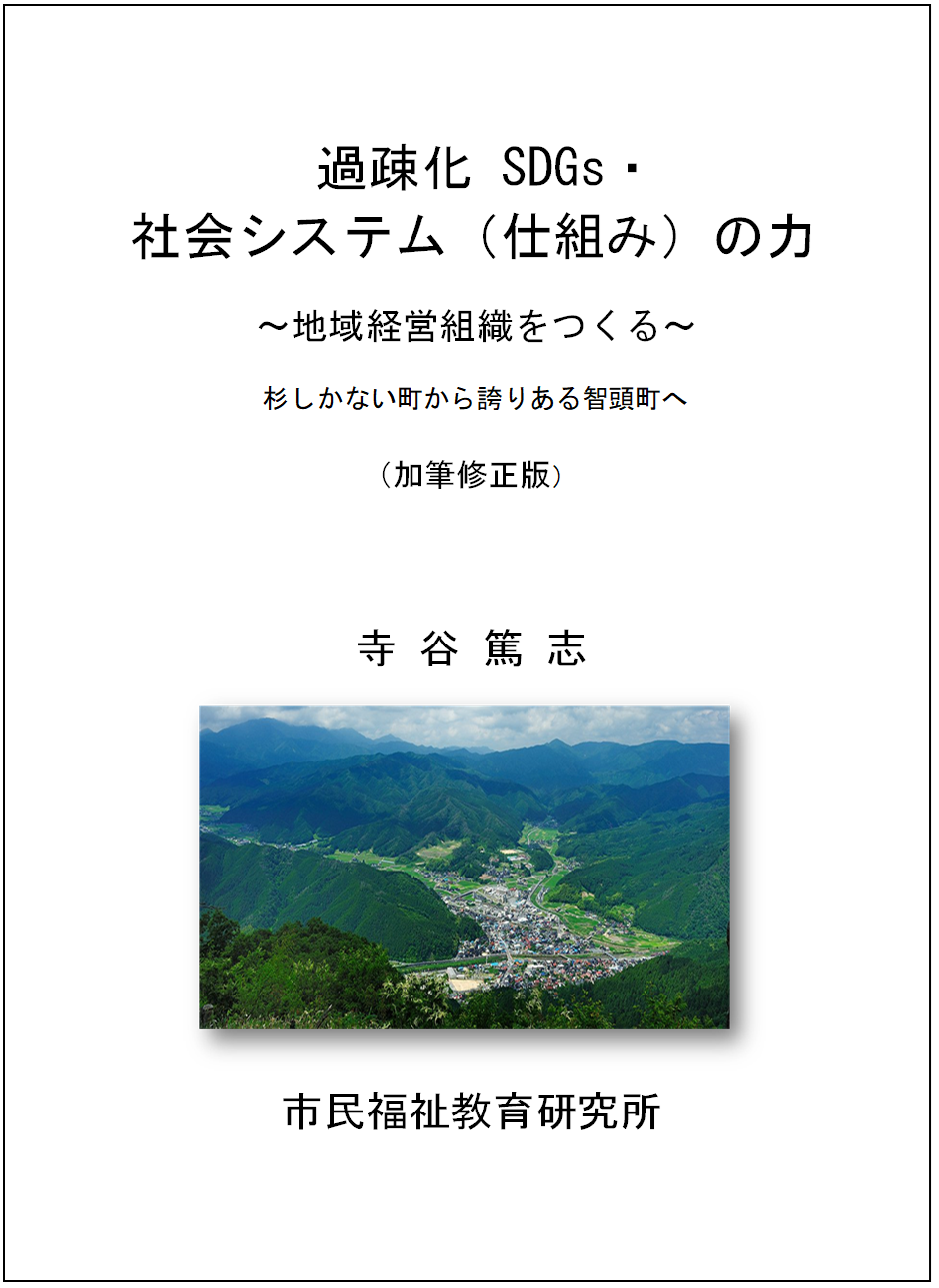

地域を地理的な視点で見ると、旧小学校区単位に地区振興協議会を設立する意図が分かる。智頭町は、戦前から終戦直後の「昭和の大合併」(1953-61年)で、当時の6つの村が合併して形成された。それら旧村は、現在、地区と呼ばれ、維持されている。渓谷の川筋添いに集落が点在し、一つの地区は、10から25の集落がまとまり、風景が共有できる空間である。旧村に小学校が置かれていたが、2012年1校(智頭地区)に統合された。

智頭町は93%が山林である。鳥取砂丘に流れる一級河川の千代川の最上流部の「山郷地区」は、岡山県の西粟倉村に隣接している。支流の北股川に「山形地区」があり、鳥取県八頭町と若桜町に隣接している。千代川は町の中心部で合流し「智頭地区」を形成するが、南東から土師川が注ぎ、「土師地区」とその上流部の「那岐地区」は、岡山県の奈義町に隣接している。また、西側には新見川が流れ込み、「富沢地区」が位置し、隣接するのは岡山県の津山市である。まさに杉源境である。地区によって、隣接する県境地域の言葉や生活習慣に影響を受け、それぞれの地区が特色を持っている。私達が小学生のころは年に一度、六部会という一堂に会する運動会が開催されていた。地区振興協議会の企画時点(2007年)に、六部会を復興させようと話し合った。

地区住民は、企画書の「偉大な創造」「創造的昔帰り」と、規約案の「ゼロに帰するか、イチを守るか」地域の生き残りを賭けて・・・の檄文をどう受け取ったのか、草莽決起を期待した。2012年までに5地区で地区振興協議会が設立され、創発拠点を獲得した。地域計画の柱とした住民自治、地域経営、交流情報は、過疎化の起爆材となった。

論文、「旧村単位の住民自治運動に関するアクションリサーチ」(集団力学研究所、 2021年 第38巻 pp.20-34)樂木章子(岡山県立大学保健福祉学部, 准教授)

《要約~農山村の多くでは、昭和の大合併以前の旧村が、旧村単位の小学校や、旧村単位で行われる運動会や祭りに見られるように、今なお一つのまとまりを維持している。この旧村を単位とした住民自治システムを構築しようとする運動が2008年から開始され、現在、智頭町6地区のうち5地区(山形地区、山郷地区、那岐地区、富沢地区、土師地区)が順次、地区振興協議会を立ち上げた。この運動は、最初の10年間は行政から財政的な支援を受けるが、それ以降は、それぞれの地域住民の手による地域経営が求められている。

本研究は、5地区でフィールド研究を実施し、それぞれの活動を追尾し、その地域資源や活動の特徴を筆者の目線から描き出したものである。山形地区では、介護保険によらない地域住民による地域の高齢者のために「森のミニディ」事業を展開し、これが他の地区へと拡大されていった。山郷地区では、防災活動の他、比較的新しい旧小学校校舎を活かした企業誘致に力を入れており、かつ、いち早く、法人格を取得した。那岐地区では、企業誘致や特産品の販売の他にも、地区住民を繋ぐ旧小学校校歌継承活動を開始していた。富沢地区では、障がい者や高齢者雇用の場ともなるキクラゲ栽培に力を入れていた。土師地区では歴史資料館を開設し、智頭町内の文化財の保存と展示に貢献していた。それぞれの活動は多様であるが、共通するのは、どの地区も行政からの独立を見据えた地域経営のビジネスモデルを展開しようと試行錯誤している点である。本研究ではそれぞれの地区振興協議会の最新情報を紹介するものである。》

10. 住民等の発案による百人委員会の主な事業

特に2015年から智頭中学校生と智頭農林高校生が、2017年には鳥取大学が参画している。

【平成21年度】(2009)

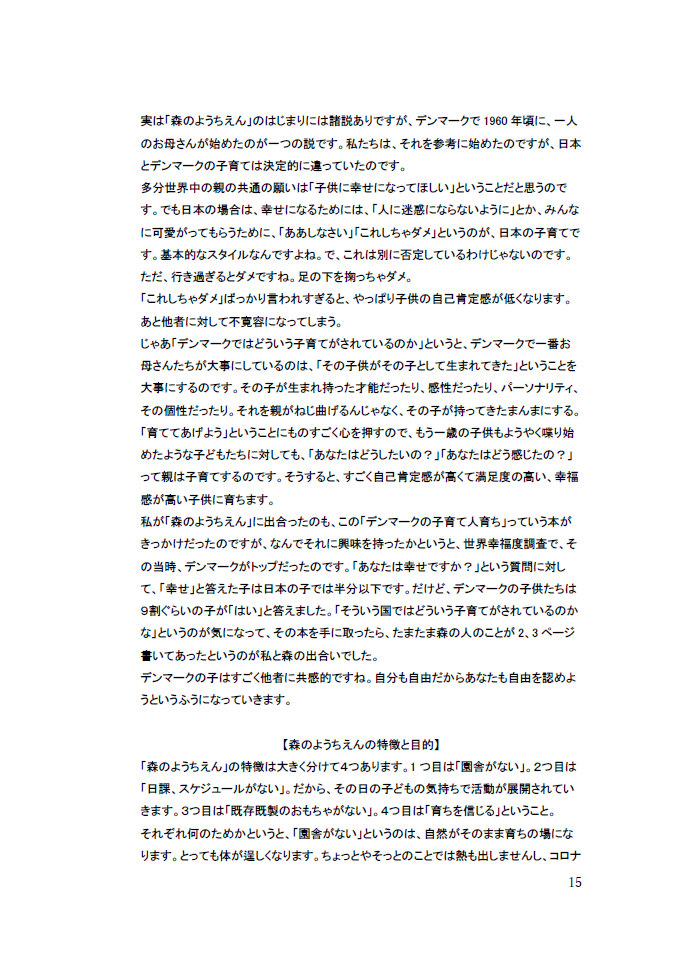

〇智頭町に森のようちえんを作ろう!~ 森のようちえんを運営する。

〇智頭米を活かした国際貢献~国際交流を通して、子どもの奉仕の心を育み、道徳心の向上を図る。

〇智頭農林業活性化プロジェクト~特産物の発掘、間伐材の有効利用、森林セラピーの推進を図るための先進地視察を行う。

【22年度】(2010)

〇郷土由縁の作家「米原万里展」の開催~智頭町由縁の作家故米原万里氏を町民に広く知ってもらう機会として展示会等を開催する。

【23年度】(2011)

〇木の宿場「第2段階」への林地残材活用のための先進地視察~ステップアップに向けた調査検討する。

【25年度】(2013)

〇智頭宿ハイカラ・プロジェクト~智頭宿ハイカラ市を開催し、レトロカーを集め誘客促進を図った。

【26年度】(2014)

〇自分を生きる学校の設立!~まるたんぼう付属小学校~智頭町の資源を活用した特色ある週末型フリースクールの運営をする。

【27年度】(2015)

〇Wonderful People ☆in Chizu!!!~智頭町の達人100人を図鑑で紹介する。伝統継承や智頭町の魅力UPを狙う。(智頭中学校)

〇智頭宿の魅力アップ-格子製作及び藍染のれん製作-智頭町の職人の技を継承し、見直すことで魅力アップにつなげる。(智頭農林高校)

〇「ちのりんショップ」の取組から見えてきたもの、平成26年度に開店した「ちのりんショップ」の拡大を図る~開店1時間後くらいからオープンカフェを実施し、住民の憩いの場、高校生との会話の場を設け、商店街に人を呼び込みたい。商店街各店舗の「わが店の自慢の逸品」を各店舗と高校生とが共同で見いだし、ちのりんショップで紹介する。商店街の人の往来を活発にしたい。(智頭農林高校)

【28年度】(2016)

〇「杉のまち智頭」独自の薪ストーブ等購入助成制度の導入~智頭町の山をきれいにする重要な3点 ①林業環境整備、残材、担い手育成、②の残材・間伐流通について、搬出された材を「薪」として町内に流通させることにより、智頭材の地産池消と環境貢献に寄与するため、薪ストーブの導入に補助金継続する。

〇学びにも選択肢を!「新しい学校」を智頭町に定着させたい!サドベリースクールの支援。

【29年度】(2017)

〇智頭宿まちかどプラットフォーム構想~空き家のリノベーションとIT技術の活用~智頭宿全体を「生きた博物館」として環境整備するために、平野家の利活用を検討する。鳥取大学建築環境工学研究室のメンバーを中心に、それをサポートする職能者(鳥取大学教職員・建築士会等)で「ForestValley(フォレスト・バレー:FV)」を設立する。平野家利用に向け、清掃活動WS、もの作りWS(裏庭整備・杉玉作り・風鈴作り・木製看板等)等を開催。Code for Tottoriと協力して「オープンデータ・ハッカソンin智頭宿」を実施する。(鳥取大学)

〇きて・みて・とまって・またきんさい~民泊マラソンを通じて民泊の魅力を伝える。智頭町産の杉板を使用した距離表示、方向指示表示、給水所表示作りをする。マラソンパンフレットに高低差の断面をつけたマップを作る。民泊先にインタビューし、各民泊先の良さをパンフレットにする。中学生もチームを作って参加し大会を盛り上げる。給水所、エイド、ゴール関係では、給水所の増設をし、ゴールで消化の早い食べものをふるまう。(智頭中学校)

【30年度】(2018)

〇智頭町百人委員会『10年のキセキ』~10周年記念広報誌として、これまでの各部会の活動の軌跡をまとめあげ、全戸配布、主要公共施設に配置する。上記広報活動を通じて、町民にまちづくりへの関心を高めてもらい、百人委員会活動のPR、新たなまちづくりを実践する。百人委員会活動の存在と事業・活動などをより多くの人に知ってもらい、これまでの支援に対する感謝の意を伝え、これからの活動への参加のきっかけ・機会を作る。

〇“智頭は今日も元気です”計画[CKGK](シーケージーケー)~智頭オリジナルカレンダーを作成し、県内外への配布活動を通じて町の魅力を伝え、活性化を図る。カレンダーの上半分のデザイン(12ヶ月分)については、写真や絵、デザイン、文字などを組み合わせて作成する。毎月のカレンダー部分の下に智頭町HPなどのアドレスやQRコード、検索を誘うような名称を記載。 (智頭中学校)

【令和元年度】(2019)

〇「智頭歴史トランプ」を学校教育に!~子供向けの智頭の歴史を知るツールとして、遊ぶだけで分かる「智頭歴史トランプ」を作成し、智頭の小中学校を始めとする教育関連施設に配布し、智頭の歴史を知ってもらい、智頭に愛着を持ってもらう。小・中・学童等に80セット配布する。

〇”新智頭図書館プロジェクト「智頭町にこんな図書館があったらいいな」~新図書館開館に合わせ、智頭らしさを滲ませた杉しおり3,000枚を製作し、ノベルティとして配布する。(智頭中学校)

【2年度】(2020)

〇森のやっかいものを地域の資源に!!~狩猟者が捕獲したシカを解体施設に搬入、1頭あたり1,000円の謝礼を狩猟者に支払う。消費拡大に向けたPR、捕獲頭数の増加、革製品の商品化、獣肉解体処理施設を整備する。

【3年度】(2021)

〇智頭町宿まちかどプラットフォーム構想~アプリを使った「智頭宿魅力発信マップ」作り~

7事業実施、3,910千円

11. 持続可能な社会システム(仕組み)、ポツンと一軒家

私にとって地域は唯一無二である。時代のうねりの中で過疎化、高齢化、少子化が進行している。杉万先生は論文-3、「住民自治を育む過疎地域活性化運動の10年―鳥取県智頭町「日本・ゼロ分のイチ村おこし運動―」高尾知憲・杉万俊夫(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-3)の「考察」で、地域力のメルクマール(指標)について記述されている。

《そもそも2004年をピークに日本全体の人口が減少に転じ、今世紀末には人口はほぼ半減するという予測もある。もはや、人口の増加を繫栄のメルクマール、人口減少の衰退のメルクマールとする時代は過ぎたのである。では、何をもって「地域力」のメルクマールとするべきなのか、ゼロイチ運動が住民の自己実現や将来展望に与えたインパクトは、それを考える貴重なヒントとなろう。》

何を持って地域力のメルクマール(指標)とすべきか、提案されている。実はこの提案を考え紐解くヒントが身近にある。毎週日曜日、我が家で楽しみにしている番組がある。朝日放送テレビの「日本全国大捜索!ポツンの数だけドラマがある。」の『ポツンと一軒家』である。

《日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!?衛星写真だけを手がかりに、その地へと赴き、地元の方々からの情報を元に、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく。1枚の衛星写真から、どのような人がどんな暮らしをしているのかに思いを巡らせるのは、MCの所ジョージとパネラーの林修。》

人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家がある。見ていると過去には数軒あったが、その後に燐家は山を下りて、ほとんど最初から一軒家ではない。ポツンと一軒家に住んで、山峡の地にあっても、生き生きと暮らし、豊かな人生が送られている。新しいメルクマール(指標)はポツンと一軒家にあるのではないか。どんな地域活性化論よりも説得力がある。それでは、地域で生き生きと豊かな人生とするためには、創発的な舞台がいる。それが提案する社会システム(仕組み)の創造である。1984年に一歩を起こし、身に着いた知識がある。持続可能な地域づくりに向けて6つの戦略に整理した。

(1) 企画力

企画力は、模造紙会議から「四面会議システム」(『ギブ&ギブ』第1章10、2章6)を考案した。企画は人々の知恵を集めることにあり、事業計画を立てる方法を工夫した。壁面に模造紙を張って半円形に座り、ペンも資料も持たない、前頭葉を上に向け、ブレーンストーミングで思いついたことを発言してもらい、模造紙に殴り書きした。1990年に智頭町出身大学生との交流事業で、参画型集団企画技法に体系化を考え、岡田先生の助言を得て四つの部門(総合管理・広報情報・人的支援・物的支援)に整理し、ディベートを取り入れ策定ステップを示し、四面会議システムを考案した。誰でも使える企画法を目指した。1996年にゼロイチ運動で早瀬集落振興協議会と、2008年に山郷地区振興協議会の計画づくりに活用した。

(2) 物事の本質をつかむ概念の共有

本書ではひまわりシステムと、ゼロイチ運動の概念図等である。事業の目的や趣旨を明確にする必要がある。図式化は主催者の思いを伝える法として有効である。物事の本質を図式化するヒントは、広島市の職場でミニ情報紙を発行しその価値を実感した。CCPTの事業でも積極的に概念図やイラストを活用した。それと耕読会で南方熊楠の因果律に出会い、日常会話で「因果」の語彙で会話するが、因果律として偶然は「曲線」で、必然は「直線」で描かれ、それらの交点が「結縁」である。起点は「因」で終点は「果」と表記されていた。(鶴見和子著『南方熊楠・萃点の思想—未来のパラダイム転換に向けて』)図式表現にこだわった。2015年に『まちづくりに求められる思考のデザイン』(『「地方創生」から「地域経営』へ)概念図81を編集した。

(3) 社会科学による住民意識調査の実施

住民の意識調査を実施した。企画や活動を持続するためには地域の実態を踏まえることが重要である。〇1988年に八河谷集落の住民意識調査を実施した。また、スイス山岳地調査後、〇智頭町の世代別の住民意識調査を1990年から1991年の間に行った。そして、杉万先生は〇1995年秋、CCPTの活動10年を解析し、〇2010年にゼロイチ運動10年を考察された。住民意識調査はCCPTの方向づけと、地域づくりの戦略構築に役立った。

(4) 資金の裏付け

事業の実施には必ず資金がいる。(1)から(3)を踏まえ、必要経費の概算見積もりを洗い出すことができる。スタッフはボランティアに徹することである。しかし、地域経営の視点から人件費の計上によって、事業価値の目安が把握できる。CCPTの活動では、青少年の海外研修派遣事業は住民から寄付を募った。木づくり遊便コンテストは中国郵政局と智頭町商工会(樹齢100年の智頭杉の寄付)の支援で、智頭杉日本の家設計コンテストの事業資金は智頭町役場の助成である。また、杉の木村ログハウス建築事業イベントは、智頭町役場と笹川平和財団にお願いした。「はくと・はるか・関空」シンポジウムは、智頭町・旧用瀬町・旧佐治村と中国郵政局の協賛によって開催した。杉下村塾は一人3万円の参加費で、CCPT活動実践提言書の発刊は一部3,000円で300部を販売し活動資金に充てた。

ゼロイチ運動の見積もりは、集落版で1年と2年は50万円、3年から10年は200万円の計300万円で、導入予定集落は20集落で6,000千万円とした。地区版は1年と2年は100万円、3年から10年は400万円の計600万円で、導入予定地区は6地区で3,600万円とした。総計9,600万円を見積もった。年500万円の経費である。実質経費は、集落版4,500万円と地区版3,000万円の合計7,500万円であった。行政は単年度予算である。企画者の思いが10年間の補助事業を実現させた。また、集落振興協議会と地区振興協議会への予算付けは、「先渡し方式」を選択した。これは郵便局の民営化前の渡切経費システムを応用した。そして、グランドデザインの策定は、係わる人々と人生を賭けた一大プロジェクトであった。仮にマネジメントすれば、数千万円、数億円が見込まれる。僅か100万円である。

(5) 人材養成

人材養成は、1984年に一歩を起こし1988年にCCPTを設立、青少年の海外研修派遣のため「智頭町活性化基金」を設立して、5年間で34人を支援した。1989年から1998年の10年間に杉下村塾を開講し、1997年にゼロイチ運動による集落振興協議会の15集落の設立は、論文-3で、《よく人材不足を嘆く声を聞くが、「良い舞台さえ用意すれば、結構、予想もしなかった役者が出現する」》と、人財養成が起こった。そして、2008年に地区振興協議会がスタートし5地区が設立している。人財養成の舞台ができた。合わせて、百人委員会の企画実践が地域づくりの核心にある。つまり、これら社会システム(仕組み)は過疎化における起爆装置である。当初、地域の持続性を考える機関は役場以外にないと吐露したが、住民の地域への思いが、社会システム(仕組み)の地区振興協議会を実現させた。

(6) 広報戦略

広報戦略は地域づくりに大きく影響する。農山村社会では出る杭は打たれる。批判や中傷が村の噂となる。本人が居ないときを狙って無言電話がかかってきた。新聞に掲載されただけで新聞社に抗議の声が届いていた。これには人権意識を持って闘おうと思った。地元紙の報道課長は鳥取県に必要な動きだと応援を約束し、今日まで支援がある。心強かった。こんな声に負けないためにも広報戦略を考える必要がある。どんな小さな事業でも地元紙に投げかけ、その継続発信によって無責任な批判者は口を閉ざす。つまり、徹底的に情報の発信を行い、ルーティンすることだ。負の規範の粉砕である。2011年に京都市へ移住したが、一人の関係人口として―智頭町の集合体の自伝―をささやかに編んでいる。

第3章 創意工夫でコミュニティの価値を生む

1. 京都市に移住、マンション自治に取り組む

そうしていたところ2010年3月19日、主治医の木村文昭先生(玉野市民病院)から電話があり、翌日、受診を受けることになった。右腎臓癌の告知だった。4月27日、岡山大学病院で摘出術を受け、命を救ってもらった。そして、妻の「京都に行こう!」に触発され、2011年3月末に郵便局を退職し、10月18日に京都市に移住した。

京都市内の新築マンションに入居した。戸数は48戸である。翌年の7月、たまたま管理組合の理事に就任した。京都市内のマンションでは自治会を設立することは難しいと言われていた。そこで、この機会にマンション自治会を立ち上げてみようと思った。きっと、「かやの理論」が応用できる。そこで管理組合の理事会が主体性を持たせるため、理事の任期の半数を一年延長し2年交代を提案した。全理事が賛同して仕組みができた。次に、自治会を提案しようと規約案を協議して、2014年2月14日に臨時総会を開き、自治会が設立された。

《ホップ》2012年~[できることから]

理事会に防火責任者の設置提案する⇒手を上げる。

東階段と歩道の交差の危険性を理事会に提案する。

防火責任者研修受講⇒翌年度消防訓練計画策定する。

植木の剪定の承認あり⇒剪定作業をする。

節電のために照明センサーと時間設定の変更等を調整する。

照明センサーの移設工事、承認される。

《ステップ》2013年7月[社会システムを少しだけ変える]

管理組合の役員任期を2年に変更、半数入れ替える。

臨時総会~2014年2月

変更、2022.7.31.第11期通常総会~管理組合役員1名が自治会役員を兼務する。

駐車スペース1台分を賃貸にすることを決議する。

変更、2022.7.31.第11期通常総会で管理組合と自治会~別々に開催することを決議する。

消防訓練の実施~2014年4月⇒家族状況調査を実施する。

総会で予算5万円自治会助成を承認する。~2014年7月

《ジャンプ》2014年8月~[具体的に実施する]

地蔵盆・クリスマス会を実施する。

ハロウィン実施する。~2015年10月

出水学区の防災訓練に自治会が参加する。~2015年12月

剪定作業を返上~2020年9月、作業を関さん家族が手を挙げる

管理組合が居住者調書を作成予定~2022.7.31.第11期通常総会に提案する。

大規模修繕工事⇒2023年3月~6月末

社会システム(仕組み)は大きく変える必要はない、少し変えることを心掛けた。ところが、コロナ禍で新たな課題が起きた、仕切り直しである。

2. 創発規範の連鎖の拡大を検証

地域に規範の定点観察の視点がない。つまり、その後智頭町はどうなったのか、CCPTの創発規範は伝搬(『ギブ&ギブ』第2章7)したのか、ゼロイチ運動は地域にどのような影響を与えていたのか、創発規範の「贈与と略奪」の行方を知りたいと思った。2015年夏、田舎のパン屋さんタル―マーリーの渡邉格氏ご夫妻にお会いして、出会い館で「腐る経済」の話を聞いた。そのころ智頭町では「おせっかいのまちづくり宣言」が行われ、百人委員会に智頭中学校生、智頭農林高校生が参画していた。そして、2016年7月、地域経営まちづくり塾の参加者から松岡正剛氏の「QON DAY 2016」の講演を紹介してもらった。

《「エマージング」です。つまり、「創発」ですね。物質現象は水が氷になったり水蒸気になったりするように、液体が個体になる、液体が気体になるなど、状態のフェーズを変えます。ことを「相転移」といいますが、この時に起こっているのがエマージングプロセスです。》

地域づくりをエマージング(創発)と認識してから、明治大学教授の小田切徳美先生に連絡して、同年11月、京都駅の喫茶店で面談し、書評の快諾をいただいた。書名は「創発的営み」とアドバイスをもらった。翌年の2月にかけて共著者の澤田廉路氏にヒアリングをしてもらった。ゼロイチ運動が大きく影響していた。そうしていたところ、2019年7月、智頭町が内閣府のSDGsの未来都市に認定された。勇気を得た。地域の持続可能に向けて地域づくりに挑戦してきた。10月、『創発的営み』を出版した。早速、杉万先生から手紙をいただいた。

《1992年11月、みぞれまじりの中を初めて智頭を訪れてから今までのことが、走馬灯のように駆け抜けましたというか、もっと正確には、走馬灯の中で私の知ることのなかったことも含めて、大作の映画を見るような感じでした。岩波ブックレット(『地域からの挑戦』2000年発行)と今回の本を比べると、インターローカルへの贈与-略奪の連鎖の拡大が明らかですね。岩波ブックレットでは、CCPT時代から集落ゼロイチの最初の2~3年を書きました。それはそれで壮絶ともいえるスタートだったわけですが、今回の本では、それが軽やかに拡大していった成果が如実に表現されています。(1)岩波ブックレット、(2)集落ゼロイチの総括をした高尾・杉万論文、(3)地区ゼロイチの端緒を書いた樂木・山田・杉万論文、(4)地区ゼロイチの経緯を追った伊村・樂木・杉万論文、(5)今回(『創発的営み』)の本、というように並べると、壮大な絵巻物になりますね。(2)-(4)は集団力学研究所のホームページにあります。大学の講義には、格好の予習・復習の課題になるかもしれません。》(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』第8章6)

杉万先生の提案を重く受け止めた、何とか実現したい。グランドデザインの報告書の編集で、主筆を務められた平山京子さんに協力をお願いした。翌年、『ゼロイチ運動と「かやの理論」』で実践編・資料編・論文編を発刊した、大作業だった。2020年、智頭町「おせっかい奨学金」制度が発足し、高校や大学等への進学者に向けて創設された。通常より有利な金利で、ローン返済の利子については全員、元金は10年以内に町に帰ってきた場合には補助対象となる仕組みである。2022年6月、横浜市立大学国際商学部の吉永ゼミ等との交流を『ギブ&ギブ』に編集し、発刊した。「ナギノ森ノ宿」宿・銭湯・店(旧那岐小学校「一般社団法人 那岐の風」)が、2023年春オープンに向け、マネージャーを公募した。地域は動いている。

3. 智頭町「おせっかいのすすめ」施策

(1). おせっかいのまちづくり宣言(広報ちづNo766から)

(平成27(2015)年12月1日「おせっかいのまちづくり」推進懇談会)

《私たちは、家族や親せき、隣近所、地域、学校、職場など様々な社会の中で、支え、支えられて暮らしています。近年、この支えあいの力が弱くなっており、また「向こう三軒両隣」の助け合いの精神も、忘れ去られているのではないでしょうか。私たちが幸せに暮らしていくために、これからは、少しの「おせっかい」が大事な要素になってくるのではないでしょうか。そこで、地方創生元年の今、町民が肩を寄せ合い、共に支え合いながら地域の人々が、心も暮らしも豊かに「智頭らしく生きていく」そして、訪れた人が町を好きになり「ホッと癒され」また訪れていただく、そんなまちを目指して「おせっかいのまちづくり」をここに宣言します。今日から、押しつけにならないように気をつけながら、少しのおせっかいを始めることで、「安全で安心な住み良いまち」をめざし、本日、ご参会の皆様をはじめ、全町民の方が積極的に行動していきましよう。》

【本町が推進する「おせっかい」】(広報ちづ 2020年9月)

『目配り・気配り・心配りのあるやさしさ『おせっかい』⇒「心が温かくなる」「優しい心を育む」』

【毎月1日「おせっかいの日」】

【おせっかい標語2020】『大賞~あいさつと、笑顔でひとこと“おせっかい”』

(2). 「おせっかい奨学金」スタート(智頭町ホームページから2021年6月4日)

本町は年間25人(2019年)の子どもが生まれています。しかし、高校や大学進学などで自宅から通えない学校に通う場合は、町を離れていきます。子どもたちが町に帰ってきたいという気持ち、大人たちの町に帰ってほしいという願いを叶えたい思いで、このパッケージができました。

〇10年以内にUターンしたら奨学ローン返済額が補助対象

町外の学校に通う場合、自宅から通う人より生活費が平均で月に4万5千円多くかかります。鳥取信用金庫(連携金融機関)の「おせっかい奨学ローン」を借りていただき、生活費を補填いただくことで、中山間地特有の条件不利な環境の改善を図ります。また、その利子については全員が補助の対象、元金については10年以内にUターンした場合は補助の対象となります。

〇おせっかい奨学ローン借入額

高等学校/毎月3万円

大学、大学院、専門学校等/毎月4万5千円

〇おせっかい奨学金をまちぐるみで積み立て

「おせっかい奨学ローン」返済額を補助の対象とするために、「おせっかい奨学基金」を創設しています。町の予算だけでなく、子どもたちのUターンを支えるために、寄附を募り、それを基金に積み立てます。

〇実施時期

2020年4月からスタート

4. 「ギブ&ギブ」、横浜市立大学吉永ゼミ等と交流

2021年3月、横浜市立大学国際商学部の吉永崇史先生の吉永ゼミ等の皆さんが、智頭フィールド調査をされていることを知った。それではと関係書籍をお贈りしたところ、4月11日、吉永先生のメールに論文が添付されていた。

《筆者は、横浜に戻った後で、智頭町をフィールドとして研究してみたいと考えるようになった。具体的な研究テーマが思い浮かんだわけでもないが、直感的に、この“コミュニティ”に研究者としての魅力を感じたのだ。あえて言語化するならば、智頭町の人が、雰囲気が、洗練されている。その“ 洗練さ” は何によってもたらされているのであろうか。経営組織論を専攻し、とりわけ組織開発に関心を持つ筆者にとって、このコミュニティに感じるものが何なのかを知りたい、そのように思うようになった。》(横浜市立大学論叢社会科学系列2020.03.31:vol.71No.03)

これは凄い評価だと思った。是非とも吉永ゼミ等の胸をお借りして、智頭町の魅力と洗練さを探ってみたい、そこで地域づくりのダイジェスト版を編集して送った。学生諸氏はどう受け取ったのか、「かや(規範)」「贈与と略奪」「ギブ&ギブ」「おせっかい」「提案マネジメント」など、新しい語彙が感度高く受け止められていた。実は、インターローカル論で、実践の知恵は地域を越える。そして、吉永先生から智頭町住民との“対話”を重ねた筆者にある洗練さのイメージは、①歴史と伝統に裏打ちされた本物の暮らし、②暮らし(ライフスタイル)と仕事(ワーク)両面での専門家、③自然との共生、④他者への温かさと受容、⑤他者との関係性構築としてのおせっかい能力。と解析された。やり取りを編集して『ギブ&ギブ』を出版した。学生から感想文が届いた。

〇智頭町の「おせっかい」が訪問者を魅了して、再訪を促す重要な要素になると再認識した。

〇まず、ギブ&ギブの精神は、相手の反応を予期せず、捨てるがごとく行うべきである。相手の反応を期待するのではなく、自分がしたいからする。これは非常に大切なことであると考えた。

〇自分で1から作ることは簡単なことではない。しかし、行動を起こしたからこそ、智頭町が変わっていったように、自分や周りを変えたいのであれば行動すべきである。

〇ギブ&ギブの利他思想の背景には、エディターシップの実践があることを改めて強く実感した。

〇地域づくりの根本にある精神的支柱は「ギブ&ギブ」の利他主義にあるということを実感した。

〇本書を通じて、「エディターシップ」「四面会議システム」等からトップダウン的な一方通行ではなく、普段からは汲み取ることのできない動機を洗い出し、能動的なコミュニケーションから生まれる案や考え方の重要性を再確認した。

〇初めて智頭町を知った時に感じた智頭町のエネルギーや時代に対応する柔軟さは、過去にCCPTのような智頭に対する熱い思いが、今も受け継がれていると思うと地域活性化とは、単に経済的な成功のみではなく、志や信念があってこそ活性しうるものだと実感することができた。

感想文は一部の紹介である。なぜ『ギブ&ギブ』を編集したのか、それは学生諸氏が、積極的に地域と向き合ってほしいと考えたからだ。例えば、知恵や考え方がどうであれ、自分たちの姿勢によって地域は掘れば掘るほど価値が生まれる。それをつかむため智頭町と向き合ってもらいたかった。そして、『ギブ&ギブ』の出版で、改めて智頭町の魅力と洗練さは日々の暮らしや、隣人との関係にあると発信した。

5. ニ兎追って三兎を追い、夢を実現

私は、夢を実現するという目標を持っていた。精神的に良く持ったものである。こうしたい、ああしたいと夢見る、次にそれを実現するためにどうすれば良いかを考える。ちょっと踏み出してみる。また考えて一歩踏み出す、この繰り返しでやってきた。目標を達成するためにはあらゆる手段を考え、そこにやりがいを見出した。心の中に分け入ってみると、批判や中傷を受けてもなぜ持ったのか、それは物事の本質を知りたいと強く願ったからである。例えば、なぜ過疎化が起こるのかを問うた。導きだした対案は、一つは「誇りの創造」をテーマにしたゼロイチ運動である。そして、拙著『ゼロイチ運動と「かやの理論」』の「おわりに、ウィズコロナと創発的営み」に経済の尺度とは異なり、地域には唯一無二の価値があると提案した。

《これから地球規模で人類の大移動が起こるだろう。その際に、本書で確認したことが活きる。つまり、どの地にあっても思いがあれば創発(エマージング)的な生活により、小さな小循環が生まれる。先人はそのことを体現してきた。地域は誇りありきではない、また、経済ありきでもない。私の先祖も貧しいから山の中で暮らしてきたのではない、逆に豊かな地だから何世代にもわたって営み続けてきた。それは、便利とか、不便とか、お金や時間の尺度ではない。家族、風景、環境など、他では得られない唯一無二の桃源郷の価値を、その地に見出していたからだ。つまり、農山村には人々が生活していく確かな安全・安心がある。おそらく、これから人々は真に豊かな地を目指す。》

地域は唯一無二の地である、人々にとって掛け替えのない価値がある。一歩、一歩、踏み出しながら確信を得て取り組んだ。私はすごく慎重(臆病)な性格である。勝算が立たなければ事は起こさない。①事前に、企てを緻密に図る。そして、②大胆に実行する。③物事の事後は、繊細に情報を収集する。この思考でルーティンを掛けてきた。そして、実現すれば達成感を共に味わい、人々と美酒に酔った。極限の中で「一隅を照らすは 国宝なり」と、1200 年前の思想に拠り所を見つけた。そして、山間の地での生き方に落とし込んだ。青年時代から行動規範とした「我在存宇宙」、我レ在ル故ニ宇宙ハ存ス、つまり、命が亡くなればすべてなし。人々と向き合い、一文字、一文章、一つの仕組みに精魂を込めた。政府の過疎対策に疑問を持った。単に批判ではなく、この地に事実を作ることだと覚悟した。社会科学の学びの場から、役場と研究者等のプロジェクトからゼロイチ運動を発案した。社会システム(仕組み)の創造はウェルビーイングを手繰り寄せた。

知人で彫刻家の近藤哲夫先生は、2012年4月京都に来て半年経った頃、岡田先生の退官祝賀会に出席のため我が家に一泊された。その際、「この文字がすっと頭に浮かんだ。」と言って7枚の色紙をいただいた。『やっと一息』『ほっ』『礎』『きょうもよかった』『生』『道』『魁』と、薄い墨と金色の太い文字で書かれていた。京都に来て心情が定まらないことを見透かし、最高のプレゼントであった。後日、畳一枚の『魁』(さきがけ)の扁額が届いた。

私は帰郷後間もない時期に鳥取県イメージアップ懇話会の委員の委嘱を受けた。一年かけて議論し、「とっとりingsマン=積極人間」を答申した。その後、自分自身の行動指針とした。世の中で二兎を追う者は一兎を得ずと言われる、ところが「地域実現」「郵便局実現」「自己実現」と三兎を追い夢中で走った。納得である。

6. 地域の規範の「定点観察」、記録はメモから

第3回杉下村塾で、岡田先生はベクトル思考で問題解決の種子は水平思考にある。つまり、水平型ネットワークのエディターシップ(編集)で、全体と部分を考えることが大切である。(『ギブ&ギブ』第1章8資料-1と2)そして、地域活性化は(熱)(執)(冷)の視点がいると説かれた。

《CCPTは、間口を広げる水平思考をしながら、プロジェクトにより問題解決し、目標を達成している。つまり、ベクトル思考を持った集団と言える。地域を活性化するためには、ベクトル思考を持たないと問題は解決しない。ベクトル思考とは二つ以上の軸を持って考えることが、備わっているかどうかである。そして、ベクトル思考は「地域経営プロジェクト方式」であり、障害を乗り越え問題解決し、目標達成する力である。》

《地域を活性化するためには、(熱)(執)(冷)が必要である。(熱)とは情熱的なひたむきな心で、(執)とは目的を達成するための執念であるが、だいたい活動家と言われる人々には、この二つは備わっている。しかし、あと一つ(冷)、冷ややかに見る目をもっているリーダーは少ない。(冷)とは科学での分析、検証、評価である。いくら個人的な感情面で地域をとらえても真の活性化は起こりえない。》

(熱)(執)は知的好奇心を持つことである。私は物事の頭に「なんで・・・」「どうして・・・」と、言葉を置くことによって物事に強く関心を持った。関心を持つことが熱意につながり、解き明かそうとするところに執念が生まれた。大切にしたことは、熱い思い(感性)である。そして、夢見る(希望)ことである。次にこうありたいとビジョンを持つことによって、行動規範となった。つまり、実現へのステップは、 1.気づき、2.企画し、3.実践し、4.記録し、5.編集する、と5段階のステップを常に心掛けた。私にとって一番できないことは(冷)である。地域で(冷)を持つためにはどうすればよいのか、岡田先生は科学での分析、検証、評価であると言われた。それでは住民が(冷)思考を持つには工夫が要る。私の解決策は観察と記録である。兎に角、観察して記録した。今、このように本書をまとめることができるのも、行事予定表に30年分を記録しているからだ。メモのきっかけは1983年に帰郷する際、中国郵政局の先輩から「メモをとると良いよ」とアドバイスをもらった。気づいたことをメモにとる。積み重ねたメモは定点観察となった。

そして、CCPT活動実践提言書は1989年から1998年まで編集した。年に一冊200ページ、10年間で2000ページである。資料は、一つの証拠でメモも積もれば力となる。これら提言書は智頭杉の木箱に入れ、山形地区振興協議会、智頭町立図書館、鳥取県立図書館、国立国会図書館に寄贈した。智頭町づくりの自伝の記録となった。

もう一つ、講義で要旨が語られる。鵜呑みにするのでなく、テープ起こしをすると講義の本旨をつかむことができる。大変な作業だが、言葉を受け止めるから知識を得る。本書はその事例である。そして、関係論文や報告書から何を引き出せるか、特に要約と結語を読み込んだ。報告書では文章末の結語である。それでは論文等を私一人で解釈ができたのか、秘訣は、翻訳プロジェクトチームの編成である。小集団を組織して課題を共有しながら、議論を行い、素案をつくり、議論を重ね、素案を作成してコンセンサスを得た。行政施策は最終的に議決が要る。手数がかかる分、その施策に思いを込め地域理念(アイデンティティ)が醸成された。

7.8. 地域づくりとマンション自治のヒアリング

1984年からCCPTが取り組んだ地域づくりの資料は、山形地区振興協議会 (電話0858-75-0343:旧山形小学校:)の『智頭町まちづくりレガシー館』に保存してある。新聞記事はアルバム20冊、企画に伴う書類ファイル、CCPT活動実践提言書(1989年版-1998年版)、書籍関係、また、拙著『ギブ&ギブ』の校正原稿の編集ステップも保管されている。そこで、大呂佳巳氏が地域づくりの語り部を務めている。(1988年、地域づくりの目標を「親の世代から夢は与えてもらわなかったが、せめて子どもたちに語れる町にしよう」と話し合った。)

読者に分かり易く伝えたいと思い大呂氏にインタビューした。その中で「智軸づくりプロジェクトは人生のプレゼントであった。」と回答があった。感動したまさに結縁である。

(1). 地域づくり、大呂佳巳氏にインタビュー(2022.07.20.)

《私は現在、山形地区振興協議会(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-4)の会長をボランティアで務めている。地区振興協議会は2008年にスタートした。2012年に旧山形小学校の校舎の管理を智頭町から受託して、旧校舎の活用を地区振興協議会の独自事業と、テナントで民間企業が展開している。自分が卒業した小学校の校舎で、時代の流れとは言え、まさかのまさか、地区における創発拠点として「山形共育空間」構想の実現のため、本当に、日々忙しく、楽しく遊び、学び、人生実現に向けて取り組んでいる、とても不思議な世界にいる。

翻って、1980年代の役場の雰囲気は、トップが「烏が白いと言えば白い、黒いと言えば黒い。」がまかり通っていた。どうあがいても封建体質に従うしかなかった。そんな中で、寺谷局長からまちづくりをしようと声をかけられたが、「智頭町ではまちづくりはできない。」と答えたのは、そんな空気を感じてのことであった。しかし、CCPTは1988年に、智頭杉「日本の家」設計コンテストを実施した。これまでの智頭町の体質とは全く違う、外の世界を巻き込んだ仕掛けだった。そして、役場の中に事務局を置くということで、総務課の一員として事業に当たった。次に1989年に杉下村塾が開かれ、研究者や科学者の方と議論をする機会を得て、将来に可能性を感じた。ところが、町会議員の選挙違反が発覚した。4年後に選挙違反をした本人が町長に立候補して当選し、その直後に元町長が県会議員に立候補して金を配り、再び町会議員が大量に逮捕されるという事件が起きた。

そんな時、第6回杉下村塾での提案をきっかけに助役が中心となって、1995年1月14日に智頭町グランドデザイン(智軸づくり)策定プロジェクトが発足した。例え、トップが揺れようとも自分たちが地域プランナーとして、確固たるまちづくり理念を持っていれば振られることはない。本プロジェクトを役場職員は真剣に受け止めた。そして、智軸づくりプロジェクトから、杉トピア(杉源境)ちづ構想へと、次にゼロイチ運動の企画へと進展したが、その取り組みによって救われた。まさに、智軸づくりプロジェクトは人生のプレゼントであった。1998年のCCPT活動実践提言書の表題に、「居合わせた者よ、いきさつの語り部となれ」とあるが、その示唆もあって母校を舞台に、今、『智頭町まちづくりレガシー館』の語り部を務めている。まずもって感謝である。自分たちが歩んできた智頭町の地域づくりの軌跡を、自分の言葉で語っている。こんな幸せを、地域づくりからつかむことができた。幸せは豊かな「かや」から生まれると、次の世代に是非とも伝えたい。》

(2). マンション自治、関さんにインタビュー(2022.07.20.)

《マンションに入居したのは2011年秋のオープンと同時だった。それまで京都市内に住んでいたが、近所の方に子どもを可愛がってもらい、大変親しくしていただいていたので、新しいところへ移ることに少し躊躇していたら、一番親しくしていた方から、「新しいところに行ったら、きっと新しい出会いがある。また訪ねてきたらいいよ。」と言ってもらった。その時、上の子は2歳だった。

そして、2014年に自治会ができて、8月の盆過ぎの日曜日、京都ではどの町内会でもやられている「地蔵盆」が催された。地蔵盆では親子で参加した。子どもたちは学校や幼稚園の関係ではなく、同じマンションでエントランスを走り回り、ペットボトルをピンに見立ててボーリングやゲームをして楽しんだ。あるお父さんは図書館から紙芝居セットを借りてきて物語を話して聞かせた。そして、終わりにはビンゴゲームで商品が当たるというおまけつき、我が家の子は、特賞5キロのお米を当てて喜んで帰ってきた。僅か2時間ばかりの地蔵盆だが、参加した親子は本当に打ち解けた。その次にクリスマス会である。クリスマスツリーの飾りつけから後始末まで、できる者が参加して手作りで会をやってきた。

そして、2020年にコロナ禍で全て中止になった。そんな時、当初は寺谷さんが植木の剪定作業をされていたが、家族で話し合ってみんなでやってみようということにした。まず、ツツジの花を咲かせるため剪定時期を考えなければいけない。家族総出で剪定後の後始末をする。上の子は小学校六年生、下の子は6歳だ。行き交う通行人に気をつけながら作業をしていると、マンションの大人や子どもさんから「ありがとう」と声が届いた。それから今春、剪定をしようとした日に上の子の陸上競技会があって、剪定する間、下の子を寺谷さん家に預けた。本人は何の違和感もなく遊んでいて、成長を見ることができた。このマンションに同じように住んで、少しみんなのためになることをすれば、感謝の言葉が返ってきた。そして、子どもたちもツツジや植木に関心を持って、他所の剪定の様子など親子の会話の話題にもなった。こんなマンションはどこにもないなあと言って、親子で年に2~3回、一緒に汗を流している。コロナ禍で自治会の行事は中止されたが、みんなと遊んだ思い出はきっと大人になっても覚えている、このマンションがふるさとになった。素晴らしい出会いに感謝している。》

智頭町では地域の自伝を書く人は貴重だと聞く。また、マンションでは寺谷さんのようなお年寄りから子どもたちに声を掛けてもらうと助かる。と、ささやかな利他精神の実践である。先に出版した『ギブ&ギブ』を、マンションの子どもたち10人にプレゼントした。入居から10年が経って、みんな10歳大きくなった。「かやの理論」や「こころと意味」や「エディターシップ論」は、何かに役立つだろう。隣の阪本ゆうき君は小学校5年生、『ギブ&ギブ』の感想を聞いた。どんな言葉を覚えているかな、「ベクトル、マズロー、おせっかい」とあった。「おせっかいは、ゆうき君を赤ちゃんの時から知っているので、本を読んでねと言ったことが良い意味のおせっかいだよ。ゆうき君に感想をもらうことでおじいちゃんも元気になった、ベクトル、マズローに関心を持ったことは良いことだ。それではもう一冊、『「地方創生」から「地域経営」へ』をプレゼントするよ、右から読むと「思考のデザイン」が書いてある、絵をみたら面白いよ。」と話した。こんなやり取りができるようになった。私にとって大切な交流である。

9. 天啓・社会システム(仕組み)創造の意味

本書の編集に当たって佳境に入ったとき、まさに天啓が起こった。私の思いで一度は袂を分かったが大きな心で受け止めてもらった長尾眞文氏(元笹川平和財団主任研究員)に、2021年の出版時に、拙著『ゼロイチ運動と「かやの理論」』をサプライズ謹呈した。合わせて、先般出版した『ギブ&ギブ』を献本した。主宰されている秋田読書クラブの題本(2022.07.24.ZOOMで読書会開催)に、『ギブ&ギブ』を推薦いただいた。1988年の出会いから34年の時を経て、新たなご縁へと導いていただいた。それは、関西大学社会学部教授の草郷孝好先生との出会いである。そして、珠玉のコメントをいただいた。特記すべきことは、《それを仕組みに変えて社会システムとしたところが最高に凄いところで、それは見事です。》と、解析いただいた。智頭町での地域づくりと、京都市マンション自治の取り組みの本質が喝破された。その直後、草郷先生のご著書『ウェルビーイングな社会をつくる』(明石書店)を贈呈いただき、神の啓示と受け止めた。

《実は三冊(智頭町づくり三部作)の本を送っていただいていたのです。全部読ませてもらって、そうなのだとつながりにたまたま昔からの同僚も沢山絡んでいて、大阪大学の研究室の三隅先生、杉万先生のラインの方々だと分かりました。今日話を伺って確信に変わったのは、寺谷さんはやっぱり革命家なのです。つまり、社会の中をいい意味で変えていく、社会は醗酵するという考え方を持っていますが、まさに、寺谷さんはその中でも最高級に近い杜氏役です。空気をどう変えていくかが凄く大事だけど、なかなか掻き混ぜる人がいない、空気が澱んでいて、澱むと沈んでしまいます。凄く感覚的に変えていかれた人で、一番気になったのは寺谷さんがそういうふうな思いを持って、自分の中で取り入れて吸収するようになったのか、どこに原点があったのか、小さいときと言われたが、智頭町での遊びとか、智頭農林高校とか、謎だけど興味津々です。

杜氏はどうやったらできるか関心があります。寺谷さんのような人をいろんなところで発掘できないか、私的には同じような局面でどうやったらみんなが考えていない所に引っ張っていけるかを考えているけれど。例えば、大きな四角があったら端っこに誰も考えていないところに、それについて寺谷さんと共感する点がある。マインドセットを変える。考え方の枠組みを変えていけば、お金を作ることは結論で資源を使えないのかと、寺谷さんはやっていかれたのは凄く見事にやってこられた。杉の名刺、杉があるよねとあるモノを活かしていく、普通の人はお金に替えれば終わりだけれど、寺谷さんは止まらずに行く。かやの理論に寺谷さんは出会っただけであって、かやの理論的なところに踏み込みたいと思われていて、後押しする確信を持てるような要素を杉万先生の話から受け止めたからだと理解しました。それと、水平思考と訳されますが、エドワード・デボノのラテラルシンキングの考え方に通じる、「ちょっと考え方を変えてあげる、物の見方をちょっと変えてみること」で空気が変わる。空気を変えることを見事にされている。それを仕組みに変えて社会システムとしたところが最高に凄いところで、それは見事です。》

目の前の霧が一気に晴れた、長年の夢から覚めたような感じだった。草郷先生の社会が醗酵するとは、エマージングであり、場立ちである。これまで何を求めてきたのかがはっきりした。コミュニティにおけるウェルビーイング(幸せ・誇り)である。そのために社会システム(仕組み)の創造に関心を持ち、実現に向けて挑戦したのだ。

10. 持続可能社会とコミュニティライフ

地域社会で無いモノをいくら嘆いても、地域は変わらない。私たちが智頭町で一歩を起こした時、住民は温泉がない、観光資源がない、見せる物は何もない、杉しかないと言っていた。ところがその杉にこだわった。そして、スイス山岳地調査で住民自治の種を見つけ、新しい住民自治システムの実現に向けて挑戦した。ベクトル思考を持ったことによって可能性が広がった。世界に目を向ければヒントがある。それでは京都市のマンションではどうか、周りの町内会では毎年地蔵盆の祭りが催されていた。そこで地蔵盆をやろうと声を掛けた。地蔵盆は400年前に豊臣秀吉の街づくり政策だったとの説もある。ところがお地蔵さんが無いとなった。そこで考えた、お地蔵さんは大地が蔵ですべての生命が芽吹くところと解釈した。石仏が無くてもよい、私たちは大地に見守られていると話した。皆さん納得された。地域づくりは地域文化に根差し、百果競甘である。その地の方言や生活文化を大切にすることが、地域理念(アイデンティティ)を育む。地域はそれぞれに違って価値がある。

実は、地域社会に無いのはモノではなく感性である。人々は日々周りに気遣いし、角を立てないよう生活を送っている。つまり、地域に無いのは実は創意工夫である。そのことに気づくことによってすべてが始まる。社会科学の学びから気づきを得て、感情論に捕らわれず、そこから社会システム(仕組み)をつくった。人々の規範がどのように変化するかを考え、企画、実践、検証、見直しを心掛けた。地域づくりは創作の場である。コミュニティを35歳で意識してほぼ40年になる。私にとって人間修養(啓発)の場であり“利他”(ギブ&ギブ)精神に導かれた。それは身近な生活環境にウェルビーイング(幸せ・誇り)を手繰り寄せることであった。

ところが、生活の場であるコミュニティに無関心の人が多い、コミュニティは何もしなくてもある。しかし、極論だが、無関心はある意味でコミュニティの崩壊につながる。私達はコミュニティで生活している。その生活の場をいかに豊かにするかが、結局、地域の持続可能につながる。人生100年時代になった。多くの人々が例えば70歳まで働いたとしても、それからどうするのだろうか。退職したら家庭のお荷物になる、そんな人生はおかしい。若い内からコミュニティに参画(協働)したが良い、私は、人々がコミュニティの価値に気づき、ライフスタイルとしてコミュニティに関係することは豊かな人生をつくると考える。

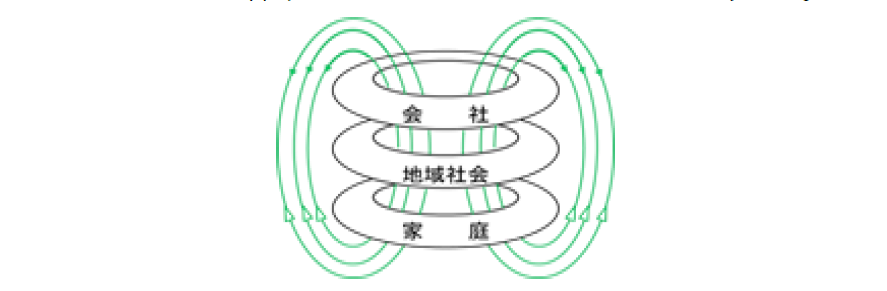

これまでの価値観は会社(組織)を中心に形成されてきた。一生懸命に勉強して良い大学に入り、一部上場の企業に就職し、立身出世をする。多くの人の目標であった。ところが頑張ってきたが幸せは一体どこにあるのか、皆さん、人生を問い質した。先日退職された知人に地域社会に関心を持って積極的に顔を出してくださいと提案した。そうしたところ年賀状をいただいた。『「何でも見てやろう、やってみよう」の精神で、地域の朗読会、ダンディイングリッシュなどにせっせと顔を出しながら、これまでと全く違う世界を楽しんでいます。』とあった。コミュニティライフ万歳! そして、三つの磁波(サイクル)がリンクすれば自己実現のイメージである。

11. 社会システムとは、身体を維持する交感神経と副交感神経

草郷先生から《空気をどう変えていくかが凄く大事だけど、なかなか掻き混ぜる人がいない、空気が澱んでいて、澱むと沈んでしまいます。感覚的に変えていかれた人で、一番気になったのは寺谷さんがそういうふうな思いを持って、自分の中で取り入れて吸収するようになったのか・・・・・空気を変えることを見事にされている。それを仕組みに変えて社会システムとしたところが最高に凄いところで、それは見事です。》と、私の思考について問いを発していただいた。本書の構成では社会システム(仕組み)をキーワードに、改めて筆を起こした。しかし、草郷先生の問いに答えていない、考え続けた。

社会システムの概念に出会ったのは、1988年に鳥取大学工学部の岡田先生を訪ねた時のことである。教室の表札に「社会開発システム工学科」と表記されおり、岡田先生に社会システムとはなんですかと質問した。問に対して「向こう岸とこっち側に橋を架ける場合、どこに橋を架けたらよいのかを考えるのが社会システムだ。」と説明をされた。この出会いから手弁当で智頭町を訪問していただき、CCPTのメンバーに対して社会システム思考について講義をされた。一部講義の内容は1章4「社会科学の学びから「杉下村塾(さんかそんじゅく)」開講」と、『ゼロイチ運動と「かやの理論」』の第2章2「課外授業、社会システム思考」、もう一冊は、『ギブ&ギブ』の第1章に収録している。1984年に一歩を起こし、1989年に杉下村塾を10年間にわたって開講した。その学習プロセスの記録はCCPT活動実践提言書に収録している。

それからもう一方に実践による体験がある。1989年の7月から8月の二か月間に杉の木村で智頭杉ログハウス建築イベントを開催した。現地スタッフは3名、全国からログハウスの建築のためボランティアを募集した。代表の前橋氏も私も現地で指揮をとることはできない。どうすればよいのか考えた。そこで、受付、保険加入、作業システム、炊事システム、宿泊システム、朝礼、安全点検、夕礼、五右衛門風呂で入浴など、ベニヤ板に書き、現場スタッフが説明した。一人5日間の作業を行えば向こう5年間、年3日無料でログハウスが使用できる。智頭杉の丸太を加工してログハウスを建築する大作業を展開した。事故が起きたらイベントは中止という条件、全体を動かすために、社会システム(仕組み)を具体的に示した。ボランティアは計68名、事故もなく5棟を建築し無事事業を終えた。(1989年版CCPT活動実践提言書収録)

私が考える社会システムとは、人間で言えば毛細血管や自律神経である。生身の身体を維持している交感神経や副交感神経に例えられる。表面的には分からないので観察や状況の分析によって浮き出てくる生活実体である。つまり、社会システムとは地域社会を維持する神経経脈で、それらは丸ごとで見る必要がある。そして、社会システムは地域を一歩進める仕組みづくりで、一気に百歩進めるものではない。社会システムはデザインによって規範が変わる。人々によって充実する社会システム(仕組み)の創造が理想である。 (ISディジタル辞典=社会システム概要「人間社会を機能させるための公共性の高いシステム。」)

もう一つ、地域活性化は「啐啄(そったく)」 (goo辞書=「啐」はひなが卵の殻を破って出ようとして鳴く声、「啄」は母鳥が殻をつつき割る音) で起こる。例えば、地域づくりではいつも相手を説得し、集団を方向づけてきたと思われるかもしれない。しかし、説得工作は一切やっていない。当然、社会システムが成就した場合を想定し提案したが、後は当事者の選択に委ねた。例えば、青少年の海外研修支援事業しかり、本人が手を上げその人を支援する。また、ゼロイチ運動についても1997年のスタート時点、CCPTメンバーや役場スタッフの集落から参加はなかった。企画は欲しい人に提供するのが自然である。例えば、説得し説諭しても物事は成就しない。つまり、必然的に企画力が闘いである。「贈与と略奪」の理論(『ギブ&ギブ』第2章7)に物事の本質がある。早瀬集落ではゼロイチ運動の導入を総寄合にかけて多数決で決めた。一人の住民の意思を動かすことは至難の業である。民主的な一人ひとりの選択が成果につながった。だからこそ自主性を前提に社会システム(仕組み)の創造に全精力を入れた。

地域社会で社会科学を学ぶ場を意図的につくってきた、全ては実践による一歩と学びから始まった。岡田先生の説かれる社会システム論と杉万先生の「かやの理論」に喰らいついた。地域に具体的にどう落とし込み実現するかを考え続けた。そして、1995年1月、役場職員と研究者によるグランドデザイン策定プロジェクトから、ゼロイチ運動が発案された。社会システム(仕組み)の創造によって、杉しかないと言われた智頭町に誇りが生まれた。小さな力で大きな成果となったが、もう一歩、社会システム創造の価値を過疎地域に紹介したい。

《引用文献》

論文-1 杉万俊夫・森 永壽・渥美公秀「過疎地域活性化のグループ・ダイナミクス―鳥取県智頭町の活性化運動10年について」【土木学会論文集NO.562/Ⅳ-35,27-36,1997.4】特集論文(土木計画学におけるリスク分析と応用)

論文-2 森 永壽・渥美公秀・杉万俊夫・岡田憲夫「山村地域における地域活性化運動が住民に与えた影響について」【第43回日本グループ・ダイナミックス学会大会発表論文集(1995)】

論文-3 高尾知憲・杉万俊夫「住民自治を育む過疎地域活性化運動の10年―鳥取県智頭町

「日本・ゼロ分のイチ村おこし運動―」【集団力学2010年第27巻pp.76-101集団力学研究所2010年掲載】

論文-4 樂木章子・山田奈々・杉万俊夫「「風景を共有できる空間」の住民自治—鳥取県智頭町

山形地区の事例―」【集団力学2013第30巻pp.2-35集団力学研究所2013年掲載】

論文-5伊村優里・樂木章子・杉万俊夫「旧村を住民自治の舞台に―鳥取県智頭町:地区振興協議会の事例―」【集団力学2013第30巻pp.409-435集団力学研究所2013年掲載】

論文-6 叶 好秋・樂木章子・杉万俊夫「政策の立案・実行過程における住民参加の新しい試み

―鳥取県智頭町「百人委員会」—」【集団力学2018年第35巻pp.3-83集団力学研究所

2018年掲載】

講義-1 『かやの理論』 杉万俊夫‐(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』編著:寺谷篤志、今井出版 2021)

講義-2 『こころと意味・「かや」』 杉万俊夫‐(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』編著:寺谷篤志、今井出版 2021)

第4章 身近に人生の師あり、独立自尊

1. 山間の地に生まれ、一冊の本もなく

1948 年、鳥取県智頭町芦津に生まれた。芦津集落は、鳥取砂丘に流れる一級河川の千代川の上流、鳥取県と岡山県と兵庫県をまたぐ山岳地帯、渓谷と名瀑の宝庫とされる那岐山/氷ノ山/後山国定公園の芦津渓谷の登山口にある。下流の集落から断崖絶壁に沿って上ること約 2 キロメートル、これから上流に人家があるのかと思われるような山間の地で育った。本家の墓石を見ると、江戸時代から林業と少ない耕地面積の農業でほそぼそと生活してきた。四季が織りなすパノラマに80 世帯ばかりが暮らしている。集落は智頭杉の天然林を含めた共有林1,500 ヘクタールを所有し、その入会権は村人のみが相続する。村を出た者の権利は消滅する。集落では、寺谷・武田・綾木姓がそれぞれ氏神の祭祀を行い、同族意識が強く、血縁が結束の元にある。妻と二人の愚息のお嫁さん(各務原市と浜松市)も、先祖さんはよく命を繋いできたものだとびっくりしている。集落内の男は国有林(営林署)の作業員か、私有林の山林労務を行っていた。父は山林労務をしていた。時々、「この村に居ても飯は食えん」と言っていた。その言葉は子供心に残っている。父母は沖の山杉の赤差し苗の栽培や、なめこ茸の栽培をして三人の子供を育てた。働く後ろ姿から山里の生活は創意工夫することだと学んだ。

春まだ水が冷たい頃から渓流に入ってイワナを突いた。祖父母が囲炉裏で魚を焼いてくれた。裏山に登っては探検をし、台風が来ると近くの山で芝栗を拾った。大人は栃の実を拾いに深山に入った。祖父は入り婿だった。尋常高等小学校に上がらず、屋根(茅葺職人)屋の丁稚に入ったという。その時の切なさを話していた。家屋のみの分家で田畑はなかったが、木材の売買をして少しの山林と畑があった。なぜ本家の隣に家があるのかと聞いたところ、祖母の兄が分家を希望したからだと聞いた(おそらく、兄夫婦に子供がなかったため、叔父が5歳で養子になった。)。祖父は3キロメートル下った浅見集落で生まれ、20世帯ばかりの中に縁者が4軒あった。子どものころ連れられて祖父の生家の墓参りをした。背丈ほどもある自然石に「梅花山人」と彫られた墓石があった。裏側に回ると「思い煩うことなかれ なるようにしかならぬ 市蔵」と刻まれていた。峡谷の老梅を愛でた銘文に強く影響を受けた。

1959年(昭和34年)9月26日の伊勢湾台風は、紀伊半島から東海地方を中心にほぼ全国にわたって甚大な被害をもたらした。この台風で集落までの県道はズタズタに流されたが、翌年春、智頭町の中心部までの中間点にある旧山形郷中学校に入学した。道路が復興するまで毎日片道4キロメートルを歩いて通った。芦津集落の出身者は全員バスケットボール部に入った、中学、高校とバスケットボールをした。身長140センチながら走り回っていた。そして、三年生からは統合によって智頭中学校に通学となり、学年は一気に400人となった。1クラス50人のぎりぎりの教室で混ぜ飯状態であった。喧嘩に巻き込まれないために戦々恐々とした。

そして、バスケットボール部は大所帯となり、監督から身長の低い者は要らないと言われた。その一言で山形郷中学の同級生は皆辞めた。しかし、私は身長で区別されることに納得がいかなかった、くそったれと思って最後まで続けた。(この監督とは小学校六年生の時に出会っていた。無理強いする先輩を注意してほしいと約束したにも関わらず対応してくれなかったので、先生はおかしいと抗議したところ、いきなり平手打ちを喰らった。その理不尽さに遺恨があったので、退部しなかった。)秋の県大会で正選手に選ばれ、監督にリベンジした気持ちで納得した。

そして、地元の智頭農林高等学校の林業科に入った。恩師の言葉に勇気づけられた。国田隆広校長からは「君たちはメノウの原石だ、これから自分自身を磨いて宝石となれ!」と。肺結核で入院していて、病室の窓から燕が入って額に糞をしたそこで糞を運が着いたと希望を持ち、病状が回復したと話された。物事は受け止め様で生死の分かれ道になると語られた。小谷先生の「美しいバラの花は野茨の根の上に咲く」は、後日ジャーナリスト大宅壮一の言葉と知ったが、植物の本質と野茨の生命力を感じた。松永能典先生は「親になることは易いが、親たる親になることは難しい、人糞泌尿器になるな!」と説かれた。智頭農林高校に行かなければ出会えなかった。

智頭農林高校では森林の再生に関心を持った。例えば、森林の更新には5通りがある。挿し木、接ぎ木、取り木、実生、萌芽更新である。農業や林業を学んだことは、地域が拠って立つ基本を知った。そして、樹木の移植から根回しの語源を実感し、森林の下草狩りや枝打ちなど、優良材の生産にかかせない作業を実習した。そして林業は、なによりも祖父母の代に植林した杉・ヒノキを、30年50年後に伐採するというサイクルに畏敬の念を持った。目の前の森林は私有林であっても、周囲の緑の山々は共有林のように思えた。しかし、過疎化によって森林に手を入れなくなった。

見ていると地域の後継者に一つの現象があった。普通高校に行った者は大学進学や京阪神に就職して町を出た。実は地域の後継者は、実業高校の卒業生ではないかと自負を持った。高校を卒業して電気工事会社に就職したが、タンパク尿が出て会社を辞めた。社会に一歩出て挫折した。ところで我が家には一冊の本もなかったので、本家の本を借りて乱読をした。中でも「葉隠(はがくれ)」は「武士道といふは、死ぬ事と見つけたり」と、その崇高な精神に触発され、日々、覚悟を持って生きる姿勢を知った。志賀直哉の暗夜行路では鳥取の大山の宿坊で、ウドのカス漬けを食べたとあった。ウドのカス漬けを試作したが美味だった。また、吉川英治の「宮本武蔵」で、沢庵和尚は武蔵を池田輝政に預け、姫路城天守閣の開かずの間で「孫子の地形篇」を学ばせた顛末に、人生の師は身近にあると考え、祖父の薦めで地元の郵便局に再就職した。

2. 井の中の蛙(カワズ)、大海を知る

21 歳の初冬の夜、地元小学校の宿直室に故小林義男先生を訪ねた。先生とは6 歳違いで年齢も近く、石炭ストーブに手をかざしながら自分の境遇を語った。次の夜、先生は一冊の本を手渡し、「自分が自分自身を諦めたらいけん、勉強しよう。」と、独立自尊を諭された。それは「ピーターの法則―創造的無能のすすめ―」だった。内容は、《階層社会では、全ての人は昇進を重ね、おのおの無能レベルに到達する。》とあった。そうか、誰にも能力の限界があるのだ、無能の限界を超えるには学び続けることだと気づいた。そして、1 対 1 の読書会が始まった。そこで実践が必要と考えるようになった。青年団活動に創作演劇を取り入れ、一作目は、山村の若者の都市へのあこがれを創作し、「芦津の田螺(たにし)」の脚本を書いて演出した。二作目は、地元小学校の統合問題を、児童と地域住民の立場に立ち、果たして統合が必要かと訴えた。いずれも仕事を終えて練習を行い、地域で公演をした。それまで黙って見ていた村の人たちが観に来てくれた。声援とともに御花(金一封)がびっくりするほど集まった。地域テーマを題材とすることの大切さを知った。振り返えってみると、1984 年からの地域づくりは、まさに故郷版地域シナリオの実践であった。

そのころ、曹洞宗興雲寺住職(当時智頭町農協組合長)の吉田冥莫(めいばく)和尚と、禅問答をして薫陶を受けた。死とは何か、生きるとは何か、面と向かって質問した。死とは何も無くなることだと返ってきた。その問答から自己の存在を強く意識するようになった。ある時、「今の職場の上司の下では寺谷の成長は無い、郵便局を辞めて農協に来い。そして農民のために働け!」と、強く転職を勧められた。冥莫和尚の言葉にショックを受け、どう生きるか悶絶した。合わせて青年団活動で新聞づくりをガリ版刷りで行っていたら、「戦前のような刷り物をするな、農協に持ってこい。」と、タイプライターを打ってもらい毎月発行した。

この時期、海外を見たいと強く思った。それは鳥取県選出の衆議院議員、故古井喜実先生の国会報告会で、日中国交正常化交渉について話を聞いた。私は勇気を出して手を挙げて質問した。「先の戦争で中国に甚大な被害を与えている。はたして国交正常化がはたせるのか?」と問うた。古井先生は満面の笑みで、「中国は偉大な国だ、心配ない。」と答えられた。1972 年秋、田中角栄首相が訪中して中国側の小異を捨てて大同(だいどう)に就くとの大英断によって、日中国交正常化が図られた。古井先生のご尽力と偉業に驚嘆した、身近で世界が動いていた。

古井先生の話を聞いて素直にぜひとも海外を見たい、世界を知りたいと思った。ところがお金がない、海外に行く方法を探した。そうして総理府の「第 6 回青年の船」に応募した。休暇申請について中国郵政局に問い合わせたところ休職扱いで乗船しろとあった。当時、智頭町の大原教育長から休職は履歴に傷がつくので乗船を辞めるようにとアドバイスがあった。しかし、なんであろうと乗船しようと思い、御殿場で開催された事前研修に参加した。そうしたところ、出航間際に公用パスポートが交付され、特別休暇で乗船することとなった。1972年10月、にっぽん丸は晴海埠頭を出航した。最初の訪問国のフィリッピンまで太平洋の荒波に揉まれた。そして、セブ島に上陸した。インドネシアのジャカルタ、オーストラリアのメルボルン・シドニー、ニュージーランドのウェリントン・オークランド、最後にラバウルに寄港し60 日間かけて訪問した。インド洋のど真ん中、海原を見回しても何もないが、クジラが潮を吹きイルカが群れて泳いでいた。生命を感じた。意を決し渡航した60日間、給料は支給された。仮に周りの人たちの声を聞いていたら、あの感動はなかった。初心貫徹であった。

3. 志を立て、国境(県境)を出奔する

冥莫和尚の薫陶を受けチャンスがあれば必ず活かそうと思った。考えた末、やっぱり郵便局で人生をつくろうと思い、勇気を出して故郷を出奔する覚悟をした。帰国して 2ケ月、郵便局の公報で中国郵政局(広島市)の職員募集を知った。チャンスをつかもうと受験した。二次試験で、数年後に直属の上司となる稲田人事課長の面接を受け、青年の船の体験を語った。そして合格した。周りの人たちはなぜ長男が家を出るのかと止めた。ところが冥莫和尚は「寺谷は広島に出て来い。」と明快だった。そして、餞(はなむけ)の言葉として“我レ在ル故ニ宇宙ハ存ス”「我在存宇宙」と励ましの言葉をもらった。意を決し独立自尊を覚悟した。

将来、智頭町を何とかしたいと思っていた。僅か80世帯ばかりの芦津集落で、山林を持つ者と持たざる者の貧富の差を見てきた。同じ集落で祖父の従兄は山持の婿養子となっていた。その方は集落の顧問と称えられ、同じ婿なのにとポッと祖父の愚痴を聞いたことがある。格差に屈辱感を持った。1973 年7月、広島市で武者修行する思いで故郷を出奔した。私には何もなかったので行動目標がいると考えた。そこで一つ目は、是非とも労務管理能力を身に着けたい。当時、郵便局の職場では労働紛争があって自殺者が出ていた。二つ目は、自分自身の持ち味は企画だと思っていたので企画力を磨きたい。三つ目は、なんであっても信用・信頼される人間になりたいと、目標を持った。まさに一身独立の気概であった。転勤によって、法律や通達、文書を読んで仕事をするようになった。ところが読解力がない。そこで身近な人たちに声をかけて、土曜日の朝に自主参加で、経営管理・労基法・勤務時間管理規程、経済白書などを題材に輪読会を開いた。なぜ寺谷が主宰するのかと批判や中傷があったが、意に介さなかった。この自発的な勉強会によって理論を得た。その中に郵政省の教養の書のリーダーシップ論(著者松本順)5.「小集団を燃えさせる」があった。

《エリッヒ・フォン・ホルストという生理学者が、ハエという淡水魚の前脳を手術でとり除き、ハエの群れの中へ入れた。前脳を取り除かれたハエは餌を食ったり、泳いだりするのはさしつかえないが、判断力がなくなる。判断力がないからこわいもの知らずというべきか、いきなり群れをはなれていく。その態度たるやまさに決然としている。すると面白いことにほかのハエが全部これにくっついていく。ホルストは何回も実験をやったがいつも同じ結果だったので、集団を引っぱっていくには決然たる態度が必要であるということを言っている。私は以前、磁石はなぜ、鉄片をひきつける力を持っているだろうかと物理学の本を調べてみたことがある。その結果、わかったのは、磁石のなかには、小磁極がいっぱいあって、これら小磁極が皆、同じ方向を向いている。だから鉄片をひきつける力を持つということであった。これに対して磁性のない鉄の小磁極はテンデンバラバラの方向に向いている。だから鉄片を引きつける力をもたないということであった。

この原理は、人間関係にもあてはまると考えられる。人を引きつける力を持っている人は、その人の考え方とか価値観が皆、正しい方向を向いている。だから相手の人を引きつけることがで きる。逆に人を引きつける力を持っていない人は、その人の考え方とか、価値観が正しく統一されておらずテンデンバラバラになっている。だから人を引きつける力を持つことができないわけである。》

一匹のメダカと人間関係の原理に関心を持った。おそらく、体験的に社会規範は職場にあっても地域にあっても一点と全体から起こると考えた。一冊の小本によって小集団の本質と行動スタンスを学んだ。そして、帰郷後の1984年春、「決然」と一歩を起こした。木材加工による小集団を立ち上げながらCCPTを組織していった、一匹のメダカのリーダーシップ論は的を射ていた。中でも「小磁極」は地域理念(アイデンティティ)と解釈し、人々の精神的支柱である「智頭杉」をテーマに徹底して、「杉」にこだわり、施策の企画にわくわくドキドキしながら取り組んだ。

当初のやり取りを紹介したい。1988年に岡田先生に智頭町に入ってもらうようお願いした。その際、懇親の場で「なぜ、地域づくりをしているのか?」と質問された。私は即座に「自負心です。」と答えた。そして、帰郷後5年経ったころ地域で祝賀会が開かれた。上座の長老(元県会議員)から手招きが受け、こう切り出された。「良い声でなく鶏は枝ぶりを見て止まるが、見ているとあんたはどの枝にも止まらんが?」と、詰問された。私は即座に「小さくとも一本の木(気)になろうとしています。」と応えた。数年後、杖を突いて郵便局を訪ねられ、「どうか、地区の行く末を頼む。」と頭を下げられた。つまり、物事を成就させるためには日和見でいけない、私は一貫して決然とした態度で、まさに独立自尊の姿勢を貫いた。

合わせて、役場や助成団体の下請けはしないと決めていた。下請けは妥協と考えていた。例え、そのことでマイナスになろうとも貫いた。自分の心に忠実でなければリーダーは失格である。私の一挙手一投足を自覚した。それともう一つスタッフの悪口は絶対言ってはいけない、そんな評価(マネジメント)はない。人生を賭けた地域づくりである。一寸の虫も五分の魂、物事を成就させるには覚悟がいった。つまり、頼みとするCCPTメンバーや住民は常に私の姿勢を見ている、この自覚が大事だと思った。ところが、地域社会では小さい者や弱い者に対しては、強い者になびけと身近な人が善意でささやく。しかし、私は意を持って決然としていた。

そして、闘いを終えた感慨は、(箸)松本順のリーダーシップ論に出会えて本当によかった。どの理論よりもより実践的で、CCPT・ゼロイチ運動・地区振興協議会の思想性を作った。どんな本に出合うか、それこそ運であり万に一つの偶然である。まず文学全集を乱読した、小林先生から「ピーターの法則―創造的無能のすすめ―」で無能の限界を知った。広島の職場の輪読会で出会った「リーダーシップ論」と「孫氏の兵法」を愛読した。1991年から10年間にわたり開催された耕読会では、(箸)木村尚三郎の『「耕す文化」の時代—セカンド・ルネサンスの道』と39冊と出会った。本と出会い、人と出会い、物事と出会い、知識は増えた。しかし、実践者にとっては論より証拠、事実は小説より奇なり、社会システム(仕組み)を実現することが全ての回答である。

私の行動規範の起点は一匹のメダカの理論である。地域実現は日和見では起こり得ない。秘訣は「決然」、「智頭杉」をテーマに「一貫した価値観」と、「人財」にある。例えば、早瀬集落の革新は長石昭太郎氏から始まった。私は「長石先生は智頭町の文化振興に貢献されたが、早瀬集落には尽力されていない。このままで早瀬はいいのですか?」と問い、余人を持って代えがたいと貢献を嘆願した。氏は住民の英知を結集し、奇跡の集落づくりを実現された。(第2章2)

4. 出会いは神の計画、職場は人間形成の場

1). その人の本質をつかむ

「おーい、寺ちゃん、郵政記念日(4月20日)の宿泊担当をやってくれ―。」と、係長から命じられた。聞いてみると夫婦同伴で1,000人の宿泊のお世話である。中国郵政局に転勤後の1年間は貯金部調査課で、郵便局から上がってくる証拠書に算盤を入れた。次の2年間は給与担当である。その次の2年間は、広島郵便貯金会館(メルパーク)の経営管理と岡山郵便貯金会館の施設構想を担当した。その後、中国管内の為替貯金担当職員の訓練を5年間担当し、貯金部管理課に10年間在籍したが、凄く勉強になった。

先ほどの宿舎の職務は給与担当2年目のことである。なぜ、そうなったかというとおそらく背景に、大事な仕事をしたからだ。それは上司のA部長が退職されることになり、退職金計算をすることになった。ところが部長に兵役期間があったので人事部の要員給与課と何度も協議した。そこで、兵役後に無職であったことが証明されれば通算できると判断された。係長から「部長はきれいに退職されたいのだから・・・。」と、釘をさされた。しかし、私はそのことと退職金とは違う、是非ともご本人に確認してくださいとお願いした。その結果、兵役期間が通算され満額の退職金が支給となった。そんな経緯があった後、宿舎担当の指名である。広島市内のホテルを何か所か抑え、宿泊者を割り当て事前作業は終えていた。ところが、国鉄のストライキで全ての作業が無駄となり、5月に入ってから改めて同じ作業をやれとなった。そこで一計を案じた。一つは、トラブルが無いように宿舎担当を通して変更することにした。つまり、寺谷の印がないものは責任を持たないということにした。もう一つは、変更があった所属局に確認電話を入れた。そして、当日を迎えたのだが、トラブルは0件と納得のいく事務作業となった。後日、総括担当の秘書課課長補佐から良くやったと御馳走になった。

ある日、係長に今晩はついてこいと言われた。郵政局の玄関を出る際には大きな鍋と、麻袋に入ったワサビの葉を持って、歓楽街の流川へとタクシーに乗った。聞いてみると、今夜はバーを訪ねてワサビの葉漬けをして回るということだった。とにかく後ろについていった。訪問するとお湯を沸騰させてもらい、その鍋にワサビの葉を手で切って入れ、熱湯をかけて蓋をして力一杯振った。そして、水分を切って瓶に詰め、醤油をかけてワサビの葉漬けをした。とてもユニークな係長だった。気心が知れてくると人間関係の絶妙な機微に感嘆した。そこでワサビの葉漬けのことを聞いてみた。どうして私に声をかけられたのですかと聞いたところ、郵政局に職員が700人いるが、ワサビの葉漬けができるのは先輩のK氏と寺谷だと答えられた。何となく、ふーんと、頷いた。そして、庶務担当として毎週土曜日に各課対抗のバレーボールや軟式野球など、レクリエーションを開催した。どうしても参加されない方があるがと係長に聞いたところ、心配するな、この指さばれ方式だと意に介されなかった。職場が明るい空気に包まれた。

それから、広島郵便貯金会館の施設の増築が浮かんだ。収益を上げるためにどのように施設を増築するか、披露宴会場やレストランの稼働率など実態調査をして、シュミレーションしながら増築計画を立てた。そして、岡山郵便貯金会館の施設構想に入った。用地交渉から施設内容を本省と連携して取り組んだ。広島会館の反省から、岡山会館は会議室と披露宴会場のサービス動線と、客動線を切り離す方式を提案した。これは好評だった。広島会館の増築構想に携わったことが役立った。それと、玄関からコンベンションホールへの吹き抜けが実現した。

2). 部長朝礼とミニ情報紙の作成

月2回、N部長の朝礼が行われた。丁度、土光臨調の真っ只中のころである。貯金部100人あてにミニ情報紙が発行されていた。内容的には貯金部の事業等が編集されていた。そのころ、郵便貯金事業はどんどん改善され、公共料金の引き落とし、給与の振り込み、財形貯蓄など、新しいサービスが追加されていた。そこで新サービスの内容を分かり易く概念図で表すことにした。これがなかなか好評だった。私は法律や規則、規程を読んで図式に示した。そうしたところ、ミニ情報に収録された概念図の方が説明しやすいと、郵便局職員の講習会資料となった。そんな経験から地域づくりに概念図を多用してコンセンサスを得た。

そして、N部長による月2回(1回15分)の朝礼をカセットテープに取り、テープ起こしをして要点をまとめミニ情報に掲載した。情報は価値である。そのミニ情報を貯金部出身の普通郵便局の管理者に郵送を始めた。そうして1年経ったころ、目の前にN部長が立たれ、「管内の郵便局に臨局してみると、みんなが朝礼内容を知っているが?」、と訊ねられた。そこで、私は無断で送っていたことを白状した。そうしたところ、それならば心して朝礼をしなければいけないと、次の回から熱が入った。テープレコーダーに録って、文字に起こし、文章に編集して、要点をミニ情報で周知することにした。それから1年経って、文章を万年筆で浄書し一冊に製本して、N部長に表紙のタイトルを命名してもらった。部長朝礼「自戒」の編集を終えた。2年間、48回のテープ起こしによる文章化と、要点編集は、朝礼の本旨を読み取る貴重な訓練となった。単なる100人に配布の部内紙(B4版1枚)を、最先端の情報に切り替えた。どこに居ても創意工夫、我在存宇宙に導かれた。その思い入れのミニ情報紙一年分を、小冊子に編集し自費出版した。中国郵政局での仕事と知己は人生の財産となった。1973年に鳥取県境の因美線の物見トンネルを武者震いしながら越え、10年後の1983年初夏、一匹のメダカのリーダーシップ論と丸くしたマズローの欲求概念(『ギブ&ギブ』第3章1)、孫氏の兵法を秘め帰郷した。(第1章1)

3). 50年間、友人はどう見ていたか

2022年10月7日に郵政局からの友人である石田素風氏から、第37回国民文化祭の川柳の部で準特選に入ったと、作品の紹介とともに吉報メールが届いた。

課題は「フルーツ」/準特選作品「天と地と汗で実ったAランク」である。

《寺谷さんの生きざまを世に知らしめられたことに大きな拍手を送らせていただきます。ゼロからイチを生む、格闘の日々、芽を育て上げたプロセスが、奇跡を起こしドラマになり、共感を呼んでいるのですね。学者、評論家の皆様は机上論で生きている方も多いのでしょうが、実践論には勝てない。事実は小説より奇なり。オブラードで包んで、化粧しても、真の美学にはかなわない、と同じことでしょう。このほど発刊された書籍類が、これからも輝きを増してゆくことでしょうね。寺谷さんは大病との闘いもあったし、挫折もあったことと思いますが、流川の酒に溺れる(どなたかな?)こともなく、「今に見ていろ」を追い続けた勝利者です。これからも、「おしまいのページに好きな色を塗」(素風)って、行かれることでしょう。第37回国民文化祭/美ら島おきなわ文化祭2022 の 「川柳の祭典」の部に投句していたら素風の句が準特選になり、大会で読み上げるとの知らせ(本日)が来ました。沖縄旅でコロナのうっぷん晴らしをしてこようかな、と思っています。素風より》

友人とは中国郵政局で一緒に仕事をした。挑戦しているときも、病んでいるときも、挫折を経験したときも、ほぼ50年にわたって静かに見守っていただいた。最近の発句に「幸せの分母に蒔いた趣味の種」がある。私は視点に社会システムの目を感じると返信したところ、重ねてメールが届いた。《ありがとうございます。魂を込めて、これからも、句作りに挑みます。寺谷さんの生きざまこそ、句づくりのお手本です。》と、エールを交換した。天と地と友に見守られ、それぞれに実った人生である。お互いに後期高齢者となり新たな世界に入った。

5. どんな姿勢を持つか、地域づくりは自分との闘い

私には資産も財産もない。智頭町の規範の本質は、山林を持つ者と持たない者の長い歴史的関係にある。まず、地域の規範の本質を知らなければ活性化はない。山林が無い者がいかに正論を言おうと相手にされない。屈辱の社会構造であった。青年団活動をしていた時も、いつもあんたの父親は、祖父はと聞かれた。私にとってこの問いは常に序列かを意識した。家柄の意識が強く、町会議員になるのはその集落の有力者とほぼ決まっていた。

例えば、集落の総寄合で物事を決める。その翌日には反故になる。強いて言えば長老支配が続いていた。なぜそれが起こったのか、それは自分たちの祖父母の世代までは、中山間地域は耕地面積が少ないため、山林と田畑がない者は山持の家に労働等を提供して人夫賃や米などの糧を得ていた。つまり、家と家の主従関係があった。戦後、農地解放はあったが、山林開放はなかった。冬場の米一升が夏場の一人役とも言われていた。例え、集落の総寄合で決められたことであっても、山持(旦那さん)が頭を縦に振らなければ合意にならない、暗黙のルールがあった。江戸時代の家と家の関係がそのまま続いているように思えた。

私が広島市から帰郷したころ、友人に何かをやろうと言っても、智頭ではできない、周りがその雰囲気でない。突き詰めると町長が悪い、町会議員が悪い、組合長が悪い、と他人批判に終始していた。つまり、身を切らないと暗に言っていた。知人の役場の職員にまちづくりをしようと投げかけた。返ってきた答えは、「智頭町ではまちづくりなどやれない。」とにべもなかった(その知人とは大呂佳巳氏で、山形地区振興協議会長である。第3章7)。この状況に、それではどう生きるか自分自身に問うた。智頭町の活性化とは規範の切り変えである。ある種の秩序の中で静かに生活しているので、生半可な姿勢では達成できない。つまり、「人気」の生き方では地域の規範を革新することはできないと考えた。熟考に熟考を重ねた。結論として「本気」で生きることを覚悟した。二人の息子たちに生き様を示そうと腹を括った。想到な決意だった。

地域づくりは、山の向こうの人々に説得を試みても味方を得ることはできない。つまり、集まった人たちによって挑戦するしかない。そして、身近な人たちの価値を発見することにある。とにかく、この考え方を一貫して持った。私は知らぬ間に、社会の核心をつかんでいた。そして、何か事業を実施すれば必ず新しい人が現れた。知人がその様子を見ていて、どうしてあんな人たちと付き合うのかと忠告したが、帰郷後意図的に地域で変わっている人たちを訪ねた。正面から向き合ってみると、個性的で独特の持ち味があり、その方の長所もあれば短所もある、つくづく人とは面白いと思った。智頭町の規範はまるで平安京の鵺(ぬえ)のようであった。地域の規範を革新するという大望がある。変わった人たちを訪ね、懐に入ってその人に寄ってみると、常識人よりも個性的でユニークな個性であった。世の風評で人を見るようでは強力な組織はつくれない。組織化するならば個性的な人たちを方向づければダイナミックな集団になると考えた。まずは、相手の良いところを見つけてフォローする、一人ひとりが持つ得手をマネジメントする必要があった。そこで地域革新の志を持って組織したのがCCPTである。つまり、組織を維持するための集団はつくらない。テーマによって人々が集まり、テーマを達成すれば自然解散する臨機応変な組織づくりである。常に人間力が問われ、自分自身との闘いであった。

6. 祖母の通夜と「新しい総事」の概念

1986 年 8 月 14 日、盆の14日に祖母が亡くなった。隣家の本家の仏様を拝み、お茶を一服いただいて、バナナを懐に入れたまま逝った、92 才の大往生だった。通夜の夜、本家の叔父から「杉の木村は、親族の恥さらしだ。」と叱責された。私は覚悟して取り組んでいたので、「いや、今、必要なのだ。」と言って口答えはしなかった。何百年にもわたる地域の規範からすれば、まさに私の行為は異端であり、大人の常識を親切心で諭す言葉であったが、思いを持って突っ走った。それから9年経って、1995年秋、杉万先生の論文-1、「過疎地域活性化のグループ・ダイナミクス―鳥取県智頭町の活性化運動10年について」杉万俊夫・森 永壽・渥美公秀(『ゼロイチ運動と「かやの理論」』論文-1) の解析、4.「活性化運動の対象となった村落に関するグループ・ダイナミックス的考察」によって、杉の木村の建設から「新しい総事」の概念をつかみ、1996年にゼロイチ運動の企画書の要諦とした。抜粋して紹介する。

《しかし、忘れてはならないのは、「杉の木村」で行われている総事は、あくまで、「新しい」総事であるという点である。その総事は、CCPTという能動的な経営感覚の持ち主によって創出された総事であり、また、年間1万人を越える外来者を相手にした総事でもある。それは、単に、消滅しかけていた総事の復活にとどまらない。それは、従来の総事が、村落「内部」における共有財産の維持・管理、あるいは、村落住民「内部」における互助のための総事であったのに対して、はるかに、村落「外部」に開かれている。八河谷の村落集合体もまた、その伝統的体質としての閉鎖的集合性を有している。そうだとすれば、「杉の木村」をめぐる新しい総事には、その閉鎖的集合性にいささかでも変化のきっかけを与え得る可能性が秘められていると考えることはできないだろうか。》

論文考察から集落活性化のヒントを見つけた。集落を能動的な経営感覚を持ち、「新しい総事」に挑戦する集合体に切り替えることである。そのためには八河谷集落で組織した「杉の木村産業組合」のように、各集落でも新たに「集落振興協議会」を設立すればよいと考えた。その協議会が集落の活性化計画を立て実行するのだ。そして、活性化計画の柱に「地域経営」を設ければ、必然的に能動的な組織となる。杉万論文を読み解くことによって、住民自治システムを具体的に構想することができた。私にとって論文によるヒントはまさに天恵となった。新しい総事をキーワードに「日本・ゼロ分のイチ村おこし運動」の具体策を1996年に企画した。

親族に理解されないことは苦痛だったが、杉の木村の建設は決して無駄ではなかった。過疎化の本質を知りたいと杉の木村の建設に執念を持って取り組んだ。言わば叔父の忠告を聞き入れなかったから、智頭町が茹でカエルにならなくてすんだ。ただ、心の支えとなったのは、祖母が生前だれに聞いたのか、「あつしは夢を実現する子だ。」と言っていた。通夜の夜の勝負感はなにからきたのか、それはきっと、祖母の慈愛に応えられると確信を持っていたからだ。杉万論文-1を手にしたとき、杉の木村の建設にこだわって良かったと心の底から思った。これで理論的な裏づけはできた。次の段階に向けてステップをどう踏み出すか、そこが勝負である。

実現に向けてアプローチをどうするか思案した。1996年2月、意を決しH町長に「村おこしコーディネーター会議」の設置を進言した。(第2章1)

7. 希望の希求から新たな光が見えた

義父等から戦争体験で極限状態の話を聞いて息を飲んだ。生死の臨場感から人の在り様を見た。そこに過疎化のヒントがあった。つまり、死線を越えた体験談はどんな書物よりも得難い、希望の希求から生命の光を見つけていた。もうお二人とは二度とお会いすることはできない、身近な人たちから自然な言葉で聞き取った。静かに語られた戦争体験に心を打たれた。人間が生きようとした時、何を思いどんな考えを支えとするのか。ふっと1989年にスイス山岳地調査で出会ったシャンドランのホテルのオーナーの言葉がオーバーラップした。(第1章5)

義父は、第二次世界大戦中インドネシアに従軍し、飛行場を造っていた。明日は投降する前夜、戦友と枕に入れていた小豆をぜんざいにして食べて、美味しかったと語っていた。義父は、飛行場造成のため現地の人たちと働いていた。そして、戦争が終わって日本軍の兵隊は整列させられ、連合軍の前で首実検が行われたという。現地の人が悪い人と証言したら即銃殺刑となり、義父は「良い人」と言われて助かったと話した。重たい言葉だった。おそらく、義父は日本軍であるとき、虎の威を借りずに現地の人たちに接していたのだろう。もしかして、逆転を想定していたのかも知れない。生前中、酒に酔ってはインドネシア語で「テレマカシー(ありがとう)」と言っていた。

義祖母の弟は、ニューギニア戦線で撤退命令が出たという。頭を海面に出すと機銃掃射を受けるので、マングローブの下で一昼夜にわたって鼻だけ出して生き延びたと語った。話を聞いて私なら焦燥感と不安感で発狂していたかもしれないと思った。どうして生き残ることができたのか訊ねた。そうしたところ、夜になったら必ず沖合に友船が来て合図の点滅をしてくれる、その船に暗がりに紛れて泳ぎ、助かったと話した。戦争の友船は不確かなものであるが、友船を待つことで生き残ころうと耐えていた。極限の中、希望を持ったことで生き残ったのだ。お二人の話に引き込まれた。翻って過疎もしかり、誇りの前に希望を持つことである。希望は人々の英知によって創造することだ。希望の希求から新たな光が見え、その光を手繰り寄せることによって誇りが生まれる。