「老爺心お節介情報」第63号

地域福祉関係者の皆様

社会福祉協議会関係者の皆様

「老爺心お節介情報」第63号を送ります。

向寒の折、ご自愛ください。

2024年12月14日 大橋 謙策

〇漸く冬らしい気候になってきましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。

〇私の方は、春の天気の表現でよく使われる「三寒四温」ではありませんが、体の調子がいいなと思えると風邪を引く、どこに原因があるのかわからないのに体のあちこちが痛いといった状況で、「三寒四温」をもじっていえば、「三快四衰」の繰り返しで、徐々に体力が落ちていきます。そして、5年毎に階段を転がるかのようにガクッと体力が落ちるのを実感しています。それでも、毎日酒を飲んで楽しく過ごしています。

〇12月7日には、「房総地域福祉実践研究セミナー」が開催され、参加してきました。2000年冒頭に、何県かの知事たちは「社会福祉協議会不要論」を唱えました。地域福祉を専攻してきた私は、社会福祉の理念は子どもも、障害者も、高齢者も地域での自立生活が可能になるようなシステムづくりと支援をすべきだと考え、そのためには福祉サービスを必要としている人を排除、蔑視しない地域づくりが必要であるとともに、そのためにも市町村社会福祉協議会の力量を高める必要があると考え、日本地域福祉研究所のセミナーや四国地域福祉実践研究セミナー等いくつかの地域福祉実践研究セミナーの必要性を提唱し、関わってきました。

〇「房総地域福祉実践研究セミナー」もその一つで、20回も回を重ねました。今回は、「重層的支援体制整備・孤独孤立支援の地域福祉とコミュニティソーシャルワーク」をテーマに行われました。“継続は力なり”と言われますが、若い実践家が育ってきているのを実感しますし、そのような新しい実践との出会いをわくわくしながら見守っています。

〇12月4日~6日まで、石川県社会福祉協議会の茂尾亜紀さんのコーディネートで、2024年元旦の能登半島地震及び9月の集中豪雨で被害に会われた珠洲市並び穴水町、輪島市門前町を訪問させて頂きました。途中、液状化災害の酷い内灘町を経由しての訪問は、災害の広域性と多様性を彷彿とさせるものでありました。

〇今まで、富山県社会福祉協議会、香川県社会福祉協議会主催のセミナーで、能登半島地震等への支援の状況を聞いてきましたが、それらとは別の支援のあり方について考えさせられましたので、それに就いて以下に項目ごとに気が付いた点を書きたいと思います。

(2024年12月10日記)

#この小稿は、念のため、穴水町、珠洲市の関係者にご校閲頂いたうえで、発信していることを付記しておきます。

お忙しい中、穴水町、珠洲市の関係者の皆様ありがとうございました。(2024年12月14日、加筆修正)

Ⅰ 「災害ボランティアセンター」から「災害ボランティア・ささえあいセンター」への改組・発展

〇私は、以前より、災害時支援に関わる社会福祉協議会の役割は、被災者宅などの瓦礫撤去、泥水・汚泥の撤去ではなく、被災者の生活面でのニーズ把握とその解決に関わるソーシャルワーク支援を中心にすべきだと提唱してきました。

〇そのことは、社会福祉協議会が設置するボランティアセンターが瓦礫撤去や泥水・汚泥の撤去を行ってはいけないということではありませんが、それ以上に被災者、とりわけ生活再建、再興の復元力の弱い被災者へのソーシャルワーク支援が重要なのだと述べてきました。

〇この件については、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県石巻市の被災者支援を行ってきた日本医療ソーシャルワーク協会の活動をまとめた『東日本大震災被災者への10年間のソーシャルワーク支援』(日本医療ソーシャルワーク協会監修)に詳しく書かせて頂きました。

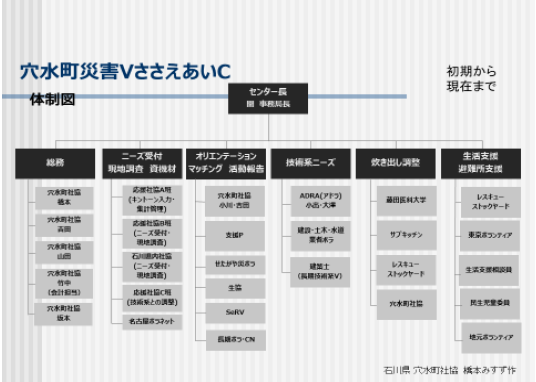

〇今回、穴水町社会福祉協議会を訪ね、社協職員の橋本みすずさん、国際NGO・ADRAの小出一博さん、名古屋市みなと災害ボランティアネットワークの富松辰也さんにいろいろお話をお聞きしました。

〇その際に、示された穴水町社会福祉協議会のボランティア・ささえあいセンターの体系図が以下の図です。

〇この図には、既に従来の瓦礫撤去のボランティア活動の受け入れ調整とともに、生活支援、避難所支援が明確に位置づけられています。

〇と同時に、一般のボランティアによる瓦礫撤去などとは別に、高度な技術を必要としている技能系ボランティア活動も別枠で位置づけられていますし、炊き出し調整グループの位置づけも明確化されています。

〇穴水町の災害ボランティア・ささえあいセンターの体系に大きなヒントをくれたのは、2007年の震度6強の能登半島地震の際に支援に入ってくれたレスキューストックヤードの関係者で生活ニーズへの支援との一体化の提案をしてくれたそうです。また、穴水町役場・社会福祉協議会・民間団体の三者間の情報共有会議を毎週行い、連携した体系の基盤づくりをリードしてくれました。

〇国際NGO・ADRAなどの技術系ボランティア団体は、そうした連携の基盤がしっかりとできたところに2024年2月から支援に入るようになったということでした。

〇国際NGO・ADRAの小出一博さんによれば、「穴水町の災害ボランティアセンターの事例はこれまでにない優良事例だと感じておりました。どのような背景からこの素晴らしいカタチになったのかを整理したくて、キーパーソンへのインタビューなどしてきました。そんなこともあり、大橋先生が「穴水の経験を社会に伝えるべき」と橋本さんにお話なられていることに改めてその意義を思いました。私は、何でこんなにいろんな人が関わる開かれた災害ボランティアセンターとなったのか、というところにしか目が向いておりませんでした。しかし、目を向けるべきは、「作業ボランティアと生活支援ボランティアの両方を災害ボランティアセンターでやる」ということを早い段階で表明して、実現できていたところなのだと今日理解いたしました。」とメールを頂きましたが、まさにこの言葉に尽きると思います。

〇一般的な災害ボランティアセンターを開設して、がれき撤去等の需要供給の調整に関わる作業だけでなく、より専門的な対応ができる技術系ボランティア団体の活用、炊き出しや日常生活、今後の生活支援まで統合的に展開するシステムこそが社会福祉協議会に求められていると改めて実感しました。

〇穴水町災害ボランティア・ささえあいセンターは、災害ごみの搬出の他、引っ越しボランティア、避難所環境整備、食の配送・炊き出し、仮設住宅の表札づくり、被災者の健康管理、避難所での制度利用の説明会、新生活応援御用聞き、足湯・サロン等多様な活動を一体的に展開しています。

〇穴水町の災害ボランティア・ささえあいセンターは、穴水町社会福祉協議会がある建物に設置されましたが、そこに300人の人が避難する状況でした。その建物の一室がたまたま施錠されていて、避難民の方が入室していなかったので、「こちらはお身体の不自由な方のためのスペースです」という張り紙をして、その部屋を福祉避難所にし、尿臭のする認知症の方や車いすの方、全盲の視覚障害者、精神障害のある方などに利用していただいたとのことです。

〇また、子ども連れの世帯には建物の2階の部屋を利用して頂き対応しました。福祉避難所の利用者については、発災直後は職員や外部ボランティアが支援していましたが、夜間の支援も必要であり、一晩だけではあったが、DWATの方々が立ち寄ってくれた時に支援をお願いしました。その後、2月19日から2月29日の間、DWATは保健師と協働し、各避難所を訪問し、福祉的支援が必要な方々への支援を実施してくれました。

〇と同時に、多くの被災地ではり災証明に関する手続きが煩瑣で、多くの住民が支援を必要とする状況があるなかで、穴水町は人口が少ないからできたという面があるのかもしれませんが、行政がすべての世帯への被災状況の調査を地区ごとに行い、住民からり災証明発行の申し出があれば、即座に証明を出せるシステムを作ったことは高く評価できます。結果として住民のり災証明申請率が大変高くなっています(住宅被災者の中で、り災証明北郊等のニーズがどれだけ申請されているかの率では、2024年7月現在、該当する住民の80.4%が申請している。輪島市は29.9%、珠洲市は71.1%、七尾市は18.2%)。

Ⅱ 珠洲市――“禍転じて福となす”ソーシャルケアの可能性を期待して

〇珠洲市の被害状況は、大谷地区清水町、仁江町の山崩れ、山津波被害、港・海岸の隆起(4メートル)、宝立地区春日野や三崎地区寺家、粟津などの津波(津波の高さはおおよそ4~5メートル)被害、各地の液状化被害、道路の隆起・陥没による被害と多様な災害に見舞われました。さらには、9月の集中豪雨による被害、内水氾濫による被害も甚大です。

〇珠洲市では、社会福祉協議会会長の表啓一さん、事務局長の塩井豊さん、総務管理課長の奥佐公子さん等から話を聞くとともに、神徳宏紀さんが被災各地を車で案内してくれながら被害状況の説明と社会福祉協議会の対応等の説明をしてくれた。

〇珠洲市の災害ボランティアセンターには、石川県内の社会福祉協議会の白山市社協、野々市市社協、小松市社協、川北町社協、宝達志水町社協や石川県社協職員はもとより、全国の社会福祉協議会職員が支援に入ってくれており、私が訪問した日(12月5日)にも、宮崎県日向市社協、宮崎県高鍋町社協、熊本県社協、熊本県益城町社協、神奈川県箱根町社協、神奈川県川崎市社協、神奈川県横浜市社協、山梨県社協の職員が支援に来てくれていました(この日は入れ替わり日で常時4名の県外の応援が入っていました)。

〇社会福祉協議会の表会長は、ボランティア活動が夕方終わり、金沢市への帰路に就くときには、必ずバスの中でボランティアの皆様にお礼のあいさつを欠かさなかったとお聞きした。表会長は当たり前ですとは言っておられたが、表会長のボランティアの皆様への並々ならぬ感謝の表れと敬服させられました。

〇また、災害支援ボランティア団体としては、国際NGOピースウインズジャパン、ピースボート災害支援センター、チームふじさん等の団体が支援に入ってくれており、名刺交換させて頂いた。また、珠洲市には、日本災害看護学会や災害看護研究所、日本医療ソーシャルワーかー協会等の看護、保健分野の団体が多く支援に入っているとの印象をもった。

〇珠洲市では、災害ボランティアセンターと生活支援のささえ愛センターとは、別々に設置されていたが、その協働関係は良く保たれており、事実上一体的に運営されていると考えてよい。その活動は、穴水町の災害ボランティア・ささあいセンターと同じように機能していると考えらます。

〇珠洲市社会福祉協議会の活動は、被災以前は、職員のほとんどが介護保険サービスを担当しており、通所介護及び訪問介護の職員数が64名なのに対し、総務管理課の職員数は5名で、ささえ愛センター兼務2名が実質的に地域福祉を担っていたと側聞していました。珠洲市には特別養護老人ホームと老人保健施設等の入所型施設も整備されていますが、住民の多くは在宅で、集落ごとの付き合いを大切にし、訪問系、通所系の介護サービスを利用して生活してきたという。

〇能登半島地震により、介護保険分野のサービスが壊滅的な打撃を受けたものの、珠洲市社会福祉協議会は職員を解雇して、雇用調整金制度を活用するという判断をせず、職員の雇用を継続したそうです。その財源は、介護保険サービスで蓄積した基金を取り崩しての対応であり、2023年度だけでも5000万円の赤字を計上したという。同じように、今年度も、ほぼ同じ5千万円の赤字が予想されているという。そのことに対する市行政からの補助はなく、厳しい経営が迫られていました。

〇そのような中、解雇しなかったケアワーカーたちが災害被災者支援のささえ愛センター等で大きな力を発揮し始めていることに大きな期待がもてました。

〇日本の「社会福祉士及び介護福祉士法」は、入型社会福祉施設が隆盛な1987年に制定されました。その時代では、ケアワーカー(介護福祉士)の必要性は良く理解されていましたが、生活全般の支援をするソーシャルワーカー(社会福祉士)は何をする仕事か国民にも、社会福祉関係者にも、政策担当の厚生労働省にも理解されていなかった状況です。

〇ところが、1990年に在宅福祉サービスが法定化され、2000年に介護保険法、2005年に障害者総合支援法が実施されるに及んで、在宅の要支援高齢者や障害者の支援にはケアワークだけでなく、ソーシャルワーク機能も必要であることが理解されようになっていきます。まして、2021年度から始まる地域共生社会政策を具現化させる重層的支援体制整備事業等においては、要支援者へのケアワークと生活全般を支援するソーシャルワークとを統合的にとらえる「ソーシャルケア」という考え方が重要になります。

〇「ソーシャルケア」という考え方は、1998年にイギリスで提唱されましたが、日本でも2000年に「ソーシャルケアサービス研究従事者協議会」がケアワーク及びソーシャルワーク関係の17団体・学会の参加の下に立ち上げられました。

〇能登半島地震という未曽有の災害を被災した珠洲市では、地域で暮らしたいと願う住民の要望に応えていくためには、訪問介護系職員が生活支援も担当し、きめ細かく住民の支援に関わることで、他市町村にない新しいサービス体系を構築できる可能性を持っていると感じましたし、期待したいと思いました。

〇私は、そのためにも、行政と協議をして、できるだけ早く重層的支援体制整備事業を受託するように社協会長並びに事務局長に提言させて頂きました。

〇市内の被災地を案内してくれた神徳宏紀さんとご一緒している際に、技術系ボランティア団体・チームふじさんの藤野龍夫さんの現場を見る機会がありました。その現場、あるいは藤野さんの活動を聞いていると、汚泥撤去、がれき撤去のボランティアとは全く違うニーズ対応のボランティア活動があることがよくわかりました。藤野さんは泥水に浸かったエアコンの85%を修理し、生活再建に役立てたということです。私などは、泥水に浸かったエアコンは使い物にならず、廃棄処分だと思っていたのですが、技術系ボランティア活動によって再使用可能になるというのは驚きでした。

〇珠洲市では多様なボランティア団体が支援に入っていることもあり、「珠洲市災害NPO等の連絡会」が1月7日に行われ、その後も週に1回のペースで開催されているとのことです。

〇珠洲市への支援のボランティア団体の活動が早かったのは、行政や社会福祉協議会が動く前に、社会福祉協議会職員である神徳宏紀さんが個人的にメール等で依頼したからということもあるようです。

〇神徳宏紀さんは、2023年5月の能登半島地震の支援に入ってくれた支援団体の方々と個人的「関係人口」を持っており、その個人的「関係人口」が2024年元旦の災害でも威力を発揮し、多くの団体が支援に入ってくれたということです。

〇それらの団体の連絡調整を密にして、無駄のない支援を可能ならしめたのが上記の連絡会です。と同時に、珠洲市の行政も福祉課のみならず、健康増進センター、環境建設課、総務課、市民課の連携をよくとり、災害ボランティアセンター、ささえ愛センター、日本医療ソーシャルワーカー協会への委託をスムーズに展開してくれました。そのために、上記の連絡会とは別に、生活支援ネットワーク会議、情報共有会議などを随時開催しています。

Ⅲ 特別養護老人ホーム長寿会における緊急避難・帰宅支援・介護経営の問題

〇社会福祉法人長寿会では、参事兼事務局次長の高堂泰孝さんと特別養護老人ホーム長寿園と第三長寿園の施設長中村充宏さんにお話しをお聞きしました。

〇特別養護老人ホーム長寿園は、定員98名、ショート利用者8名、デイ利用者17名で経営されている築40年の施設です。能登半島地震により、停電、断水、浄化槽の使用不可の状況に陥りました。

〇長寿園は高台にありますが、津波に襲われた地区が近くにあり、一般市民の避難者が250名身を寄せてきたそうです。施設が有している備蓄品は3日間で、それをどうにかやりくりしてしのいだが、急遽支援を要請したといいます。

・1月3日には自衛隊の物資のパンが届くと同時に、ガス管直結でガスが使用可能になりました。

・1月5日、関西電力の送配電車両が到着し、本館などの明かりがともりました。

・1月13日、県、市、DMATの関係者の判断で入居者の避難を決定。自衛隊、民間救急、ヘリコプター、リムジンバスを利用し、避難開始。

・1月17日、DWAT(福井、静岡)4名来援。1月22日にはDWAT(岐阜県)から5名来援。

・1月26日、避難完了。

〇長寿会での聞き取りにおいていくつかの疑問、介護保険制度等不備を実感しました。

〇第1は、サービス利用者の全員を避難する際に、DMATが大きな役割を果たし、感染症等の危険性から避難を要請されたにも関わらず、それらに関わる対応が不十分であり、制度に不備があるということです。

〇緊急事態に遭遇している状況の中で、とりわけ要介護の高齢者のケアをしている立場から言えば、感染症の危険性等を指摘され、避難の必要性を誘導され、実際の避難は自衛隊などによって避難させてもらったにも関わらず、その避難者が帰郷する際の支援は介護タクシーのみであり、それ以外の避難に関わる費用も自己負担ということはとても解せないと思いました。愛知県、大阪府の避難先からの帰郷もあったということです、

〇第2には、そのような避難を行いながら、避難させた長寿会には、実際のケアを提供していないからという理由で、介護報酬費が入らず、経営難に直面するということです。働いている職員の雇用確保を継続するためには、介護報酬の収入がないなか、社会福祉法人自体がその工面をしなければならないという点も制度のある側面だけに焦点化させているのではないかと思いした。緊急事態いうことが何ら考えられていないと思いました。

〇たまたま社会福祉法人長寿会は施設の移転建築を考えていたため、そのための積み立て金7億円を含めた積立金が約10億円あったので、そこから1億円を支出して、職員の雇用を確保できたということですが、近隣施設で職員を解雇し、雇用調整金制度で対応した社会福祉法人は現在でも施設を再開できずにいるとのことです。それは一端解雇した職員が戻らず、職員を確保できないからだということです

〇長寿会では、職員を確保できていたので、9月末には被災前の利用者で遠隔地に避難していた人もすべてが戻ってきて、現在サービスを利用されているという。

〇そのような中、金沢市の施設へ避難した利用者20名とケアの職員は、その施設を利用させていただいたにも関わらず、介護報酬はすべて長寿会の収入として取り扱ってくれ、大変助かったということです。

〇長寿会では、現在のところ、地上に水道管を配管すると同時に、下水道も40名分の浄化槽を2基地上に設置することでサービスを提供できているという。

〇また、第3長寿園の空き地は、復興住宅に隣接しているが、その空き地を利用して、被災者の交流拠点施設の計画を進めており、カフェスペースや相談室も備えた多世代交流型の復興支援活動の拠点にしたいと考えているとの事でした。

Ⅳ 輪島市門前町の総持寺祖院の復興を願って

〇輪島市門前町の総持寺祖院は、明治39年の火災で焼失、その後復興され、今日では国の重要文化財に指定されようかと言われるほど重要な建造物であったが、先の地震で被害を受け、14年ぶりに落慶法要が終わった。その矢先に、今回の能登半島地震で再度大きな被害を受けました。

〇私は今から30年前ぐらいに訪問し、その素晴らしさ、荘厳さに胸を打たれていたので、今回訪問させて頂くことにしました。

〇曹洞宗青年部の僧侶としてボランティア活動されてきた副監院兼副寺の高島弘成さんにいろいろ説明を頂きました。

〇今回の地震波は前回と異なる横揺れだったので、せっかく再建したにも関わらず被害を受けることになったとのことです。

〇今回は、国の重要指定文化財に指定されそうなので、復興には国の関与がいろいろあり対応が大変ではあるが、前回のようなお寺と地域の負担は大きくならないとだろうとのお話に少し安心しました。

〇今回の地震では3つある塔頭のうち2つが崩壊してしまったし、門前の商店街も被災しているので、地域の皆さんには前回のような負担をお願いできないと言われていましたが、まさにそうだろうなと得心しました。

〇高島弘成さんは旧来のまちを復興・再建するのでなく、新しい街をつくるという発想が重要だと言われていたことが非常に印象に残りました。

〇被災した門前の商店街もプレハブを建てて、仮の商店街を開いていましたので、今後の復興、新しい街づくりに心から期待したいと思いました。

(2024年12月14日記)

(備考)

「老爺心お節介情報」は、阪野貢先生のブログ(「阪野貢 市民福祉教育研究所」で検索)に第1号から収録されていますので、関心のある方は検索してください。

この「老爺心お節介情報」はご自由にご活用頂いて結構です。