「老爺心お節介情報」第29号

〇新型コロナウイルスの感染急拡大の上に、酷暑、豪雨と日本は、地球はどうなったのでしょうか。

〇残念ながら、日本地域福祉研究所の第26回地域福祉実践研究セミナーin花巻は、岩手県、花巻市が新型コロナウイルスの状況がステージⅣになったことから中止になりました。足掛け4年に亘り準備してきてくださった花巻市社会福祉協議会の皆様の無念さを思うとなんとも辛いです。この間の準備に、心より感謝とお礼を申し上げます。

〇今後とも、花巻市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーク実践が豊かに展開されることを祈念すると同時に、機会があればいろいろお手伝いしたいと思います。

〇「老爺心お節介情報」29号は、その花巻市でのセミナーで、紹介しようと思った「福祉でまちづくり」の農村型原型に関するレジュメとシルバー産業新聞連載の8月分の拙稿です。

〇もう一つの情報は、福祉教育・ボランティア学習に関心のある人の必見の論稿です。その文献を紹介しておきます。

(2021年8月15日、平和を祈念して)

Ⅰ 「福祉でまちづくり」の農村型原型――地域福祉実践の一つの原点

※松田甚次郎著『津に叫ぶ』は、既に著作権が切れており、PDFでダウンロードできるようです。是非、読んでください。花巻市社会福祉協議会地域福祉課の根子裕司課長がダウンロードしてくれました。

(根子課長より)

参考までに、資料データをギガファイル便にアップいたしました。データ容量が20MBで、メールに添付できませんでした。

アドレスはつぎのとおりです。https://xgf.nu/8Ek4

「福祉でまちづくり」の農村型原型――地域福祉実践の一つの原点

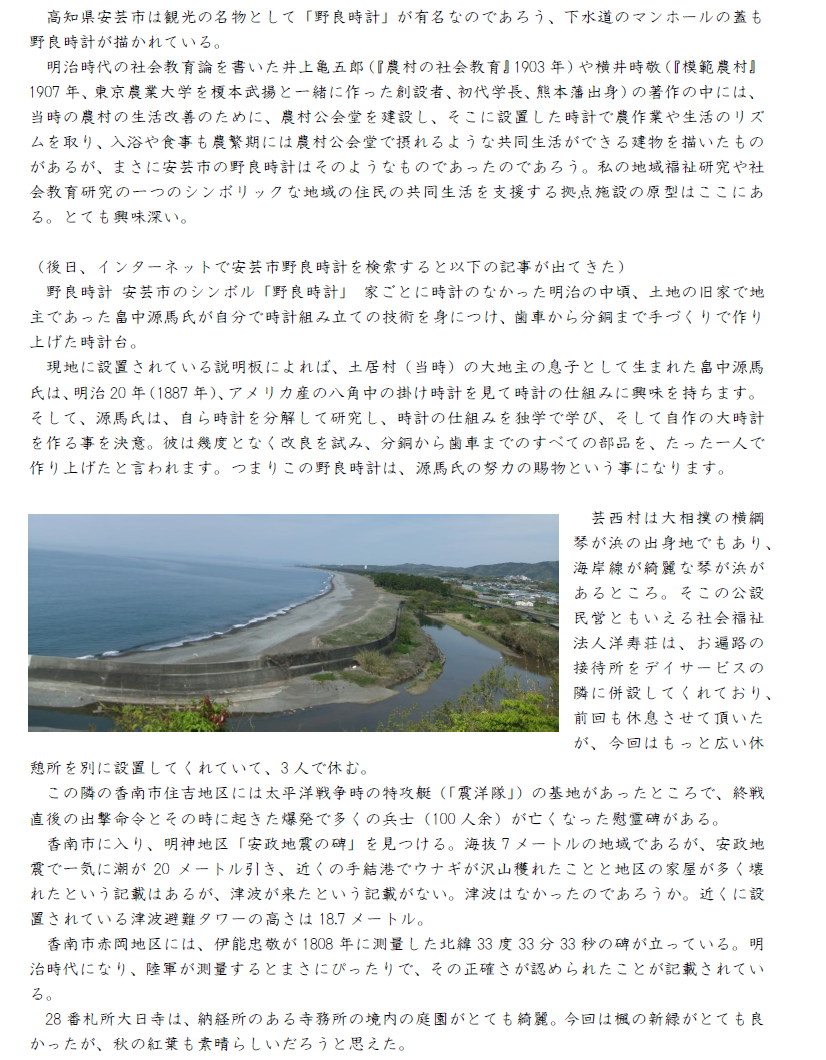

1 井上 亀五郎『農民の社会教育』1902(明治35)年

農村社会の改良拠点としての公会堂――公談場、共同遊戯場、共同宴会場、展覧会

場

2 横井 時敬『模範農村』1907(明治40)年

公会堂――レストラン、風呂、図書館、遊技場

※東京大学教授、東京農業大学の共同創設者(榎本武揚)

3 島木健作『生活の探求』初版1937(昭和12)年6月

『続 生活の探求』初版1938年(昭和13)年6月

※香川県三木町で農民組合の書記、転向後作家生活――川端康成、林房雄と交友

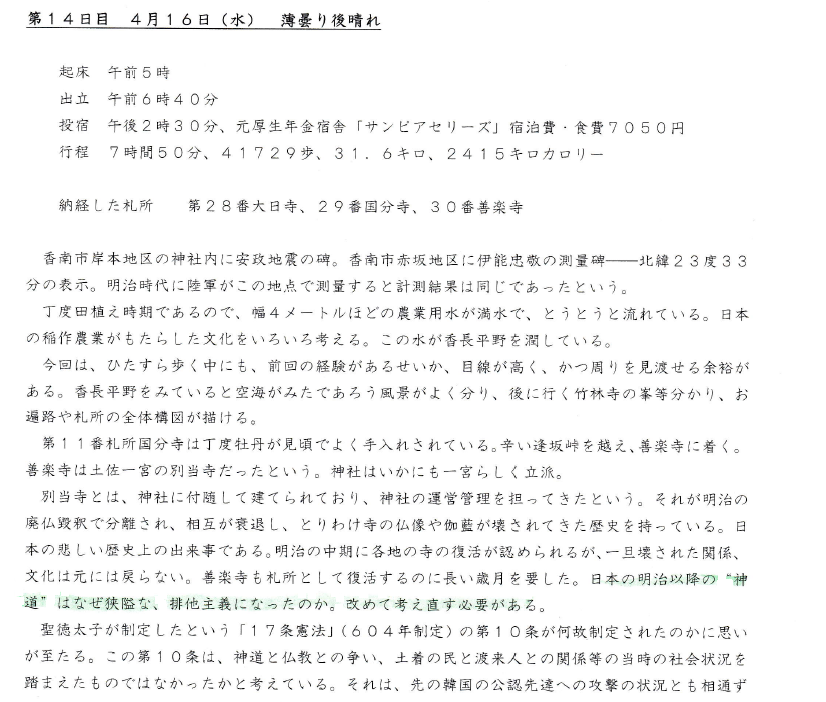

4 松田甚次郎『土に叫ぶ』初版1938(昭和13)年5月、羽田書店

『続 土に叫ぶ』初版1942(昭和17)年

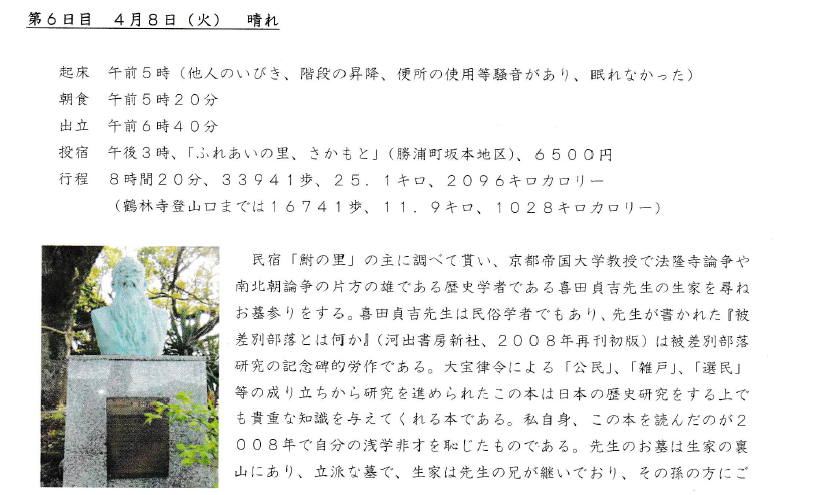

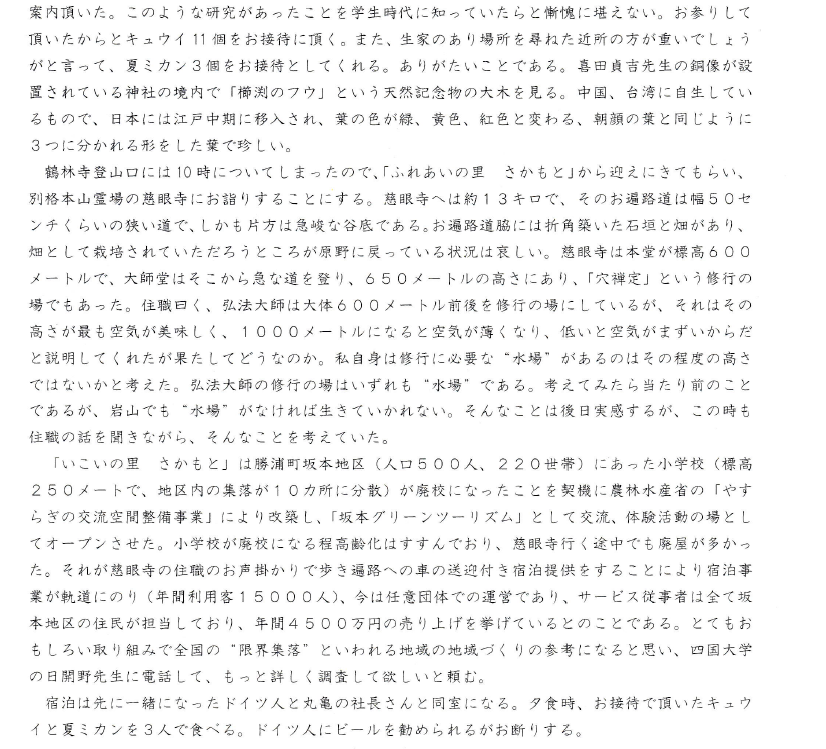

#1 松田甚次郎(1909年~1943年)、山形県稲舟村鳥越(現新庄市)で出生、盛岡高等農林学校卒業、宮沢賢治に師事

#2 鳥越隣保館を設置(1933(昭和8)年起工、1937(昭和12)年落成)

#3 農繁期共同保育所、出産相扶会、共同浴場、最上共慟村塾等を組織化――山形県社会課社会事業主事永田誠氏(社会事業主事補 大正15年~昭和7年、社会事業主事 昭和13年~14年)が支援。

#4 農村劇36回上演

#5 『土に叫ぶ』の出版社、羽田書店は元総理大臣羽田孜氏の父親で衆議院議員

羽田武嗣朗氏が社長。

(参考文献)

大橋謙策著「戦後地域福祉実践の系譜と社会福祉協議会の性格及び実践課題」

(『地域福祉史序説』日本地域福祉学会編、中央法規、1993年所収)

(2021年8月1日記)

Ⅱ シルバー産業新聞連載第8回

「地域福祉に必要なシステムづくりと地域包括支援センターの原型」

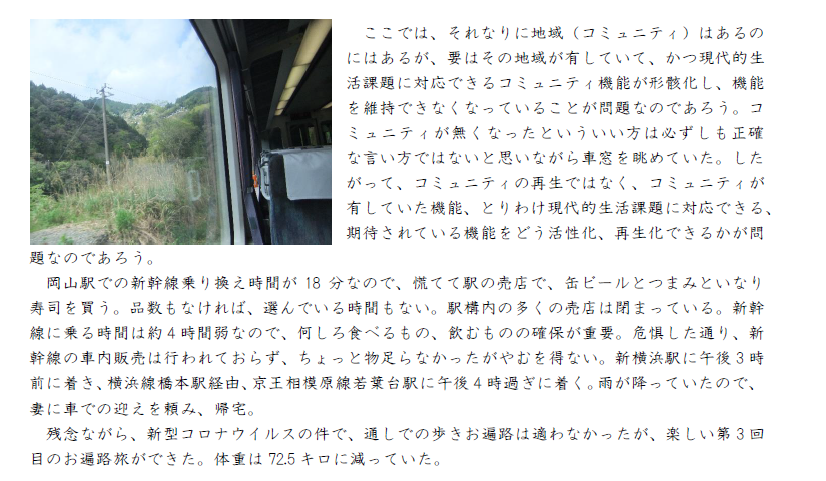

筆者は、1960年代末から、社会福祉学の中でも地域福祉に関する実践的研究を行ってきた。従来の社会福祉実践が「福祉六法体制」と呼ばれるように“縦割り“的に社会福祉法制の枠内でのみ行われ、かつサービスを必要としている人が法制度が定めたサービス利用要件に該当するかどうかを判定するシステムであったのに対し、地域福祉は当時、”社会福祉の新しい考え方“と考えられ、なおかつ地域福祉に関する法体系もないことから、地域福祉実践は社会福祉制度の枠内での実践だけではなく、住民のニーズに対応して新しいサービスも開発する、最もソーシャルワーク実践を行なえる領域だと考えたからである。

その新しいシステムは、地域福祉の理念である地域での自立生活を支援するシステムである以上、地方自治体レベルで、地域の実情に即して創造していくことが求められると考え、筆者は全国の地方自治体で地域福祉に関するシステムづくりを実践的に研究してきた。

と同時に、地域での自立生活を支援するということは、属性分野ごとの単身者に対応する「福祉六法体制」ではなく、問題を抱える単身者は固より、同居している家族全体を考えた対応が求められるし、中には、家族の構成員が複数で、複合的問題を抱えている世帯もある。したがって、地域福祉における新しいサービスやシステムの開発は世帯全体にも対応できる、分野横断的システムでなければならない。

現在進められている「地域共生社会政策」の具現化は、地方自治体の地域状況に即して新しい包括的、重層的支援ができるシステムをどう創るかが課題である。筆者は、その政策の具現化の要は、現在全国に約4800か所設置されている「地域包括支援センター」が分野横断的なワンストップサービスの拠点機関として、かつ包括的、重層的支援の要の役割を担えるかが大きな課題だと考えている。

地域包括支援センターは、2006年に介護保険制度が改正され、位置づけられた。市町村を複数の日常生活圏域に分け、その圏域毎に地域包括支援センターを設置し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置するシステムは画期的な取り組みであり、地域包括ケアの新たな一歩を踏み出したと位置づけても過言ではないと考えている。

筆者は、この地域包括支援センターのシステム的モデルは、長野県茅野市が2000年4月から発足させた茅野市保健福祉サービスセンターシステムであると考えている。

目黒区では、1990年に法定化された老人保健福祉計画を2017年に社会福祉法改正により“上位計画”とされた地域福祉計画と同じ考え方で、障害児者も子育て問題も視野に入れて、住民の地域での自立生活を分野横断的に支援する地域福祉計画として位置づけ、住民参加で策定した。当時目黒区は人口26万5000人で、保健所が2つ、福祉事務所が1か所あった。それを再編・改組するために、区内を5地区に分けて、各圏域に保健福祉サービス事務所を設置し、住民の身近なところ(福祉アクセシビリティ)で、保健と社会福祉が統合的に相談、支援できるシステムとした。

また、1994年には、東京都児童福祉審議会において、筆者は専門部会長として東京都内の区市町村における“子育て支援のシステム”創りを提言した。子育て分野は家庭の私事性が強く意識され、高齢者分野、障碍者分野に比して地域での自立生活を支援する在宅福祉サービスという考え方が弱かった。実態は、問題を抱える児童、家庭への“点と点”でつながる支援システムで、療育、法的措置、保護を中心としたサービスシステムで、その代表が児童相談所という位置づけであった。

しかしながら、家庭や地域での子育て能力が脆弱化している状況を踏まえると区市町村レベルで、保育所だけでない、多様な子育て支援のサービス開発と相談・支援体制を構築することが重要であると考えていた。そこで、子育て支援が必要な家庭の近くである東京都の全区市町村に子ども・子育て問題の総合的相談、支援システムとして「こども家庭支援センター」を構想した。その「子ども家庭支援センター」には、社会福祉士、保健師、保育士を配置し、チームで相談・支援の対応をすることを求めた。この「こども家庭支援センター」は急速に整備され、都内全区市町村に58か所設置された。

「地域包括支援センター」の原型は、これらの自治体における新しいシステムづくりの実践を踏まえ、長野県茅野市の地域福祉計画づくりの中で、提案し実現できた。

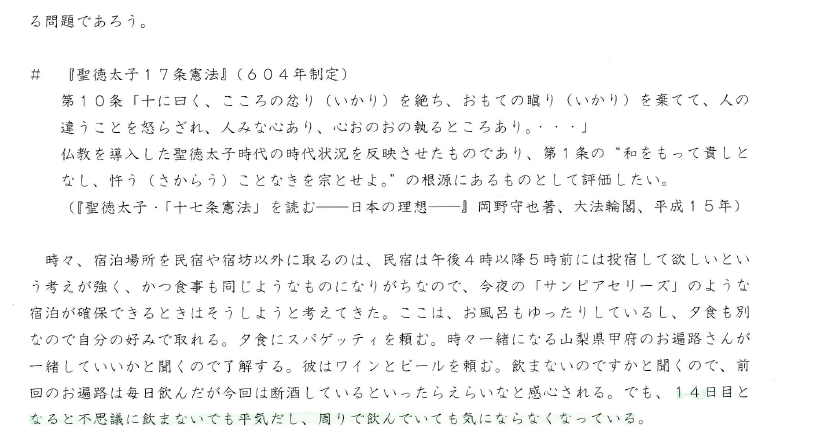

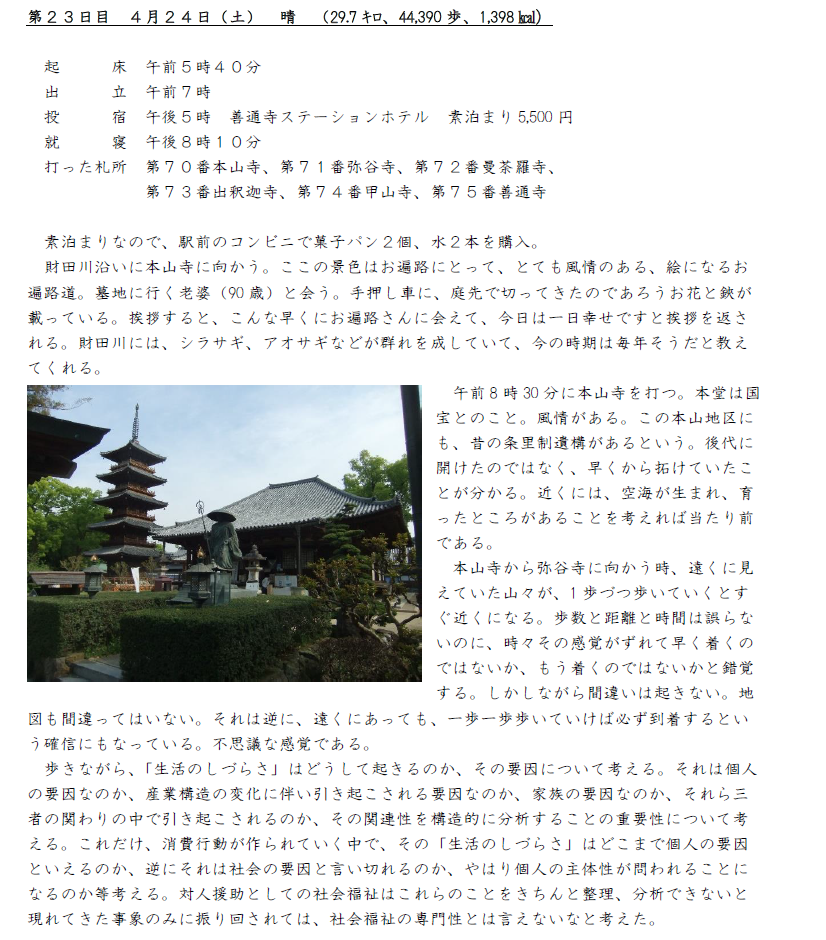

茅野市の地域福祉計画は、当時の諏訪中央病院の鎌田實院長や医師会の土橋善蔵会長を中心に、100名を超える委員が手弁当で、足掛け3年間に延べ400回を超える委員会を開催し取りまとめられた『福祉21ビーナスプラン』に盛り込まれ実現する。

茅野市は当時人口5万7000人の人口で、中学校が9校ある広大な市域であるが、その市内を4つの在宅福祉サービス地区(現在の日常生活圏域)に分け、その圏域ごとに保健福祉サービスセンターを設置し、社会福祉行政職員、市保健師、市社会福祉協議会職員を配置し、チームで仕事をする、世代横断的なワンストップの総合相談体制と地域へ出張っての問題発見機能を統合的に展開するシステムにした。筆者は、茅野市福祉行政アドバイバーとして関り、目黒区や東京都の実践を踏まえて、このシステムづくりをした。

これからの社会福祉は、出されてきた国の政策に敏感に対応するだけでなく、地方自治体の属性に即して、地方自治体が新しい地域自立生活支援のサービスやシステムを開発していく時代である。

#1、筆者が、各自治体でどのような取り組みをしたかは、『コミュニティソーシャルワーク』(中央法規で販売)第26号、27号で論述しているので参照願いたい。

#2、茅野市のシステムづくりは『福祉21ビーナスプランの挑戦』(中央法規、2003年)を参照願いたい。

Ⅲ 渡邊 琢「言葉を失うとき―相模原障害者殺傷事件から二年目に考えること―」 雑誌『世界』2018年8月号、岩波書店

『障害者の傷、介護者の痛み』(2018年、青土社)所収

※大熊由紀子先生の「ゆきのえにしメール」(7月22日付け)からの情報

(2021年8月15日記)