死刑制度そのものの問題もあった。 彼が犯した罪は命を選別し「生きる価値がない」と断定して殺したこと。その彼を僕たちが「生きる価値がない」と断定して処刑する。選別に対する選別。これほどのジレンマはない。(森達也:下記[本書]139ページ)

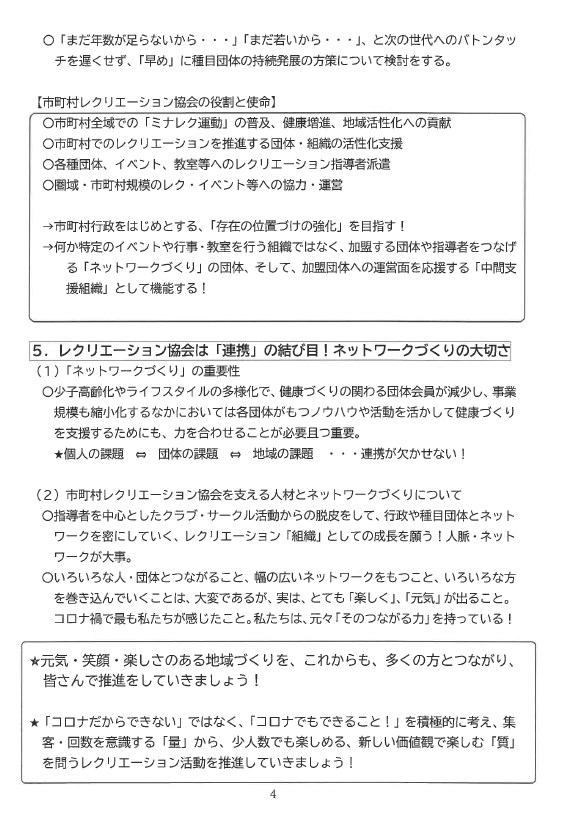

〇筆者(阪野)の手もとに、神奈川新聞取材班が著わした『やまゆり園事件』(幻冬舎、2020年7月。以下[本書])がある。2016年7月に神奈川県相模原市の県立知的障がい者施設「津久井やまゆり園」で、入所者19人が殺害され、職員2人を含む26人が重軽傷を負った「やまゆり事件」を追いかけたドキュメントである。本書のカバー「そで」には次のように記されている。「事件を起こしたのは、元職員の植松聖(うえまつ・さとし)。当時26歳。20年3月、死刑判決が確定した。『障害者は人の幸せを奪い、不幸をつくり出す』など障害者への差別発言をくり返した植松は、人々の意識に巣くう差別と偏見、優生思想など、社会に潜む課題をあぶり出した」。

〇筆者は「やまゆり園事件」については、25年近く相模原市に居住していたこともあって、事件の発生からある“おもい”をもってきた。そこで、本ブログの<ディスカッションルーム>(81)2020年1月1日投稿や<雑感>(99)2020年1月9日投稿の拙稿などで若干ふれてきた。その“おもい”とは、事件の風化が進み、事件の記憶や教訓の継承が危ぶまれるなかでの、次のようなものである。① どのような差別意識がいつから、どのように醸成されてきたのか。② 匿名裁判は人間の尊厳を毀損(きそん)するものではないのか。③ 刑事責任能力の有無だけを争点にした裁判は真相解明を不可能にするのではないか。④ 皮相浅薄な共生思想では根強い優生思想に太刀打ち(たちうち)できないのではないか。⑤ 加害者を断罪する正義によって「見て見ぬふりをする私」「見ぬふりをして見る私」の加害者性は免罪されるのか、などである。

〇本稿では、それらの“おもい”に関する本書の叙述のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

① どのような差別意識がいつから、どのように醸成されてきたのか―「私が殺したのは人ではありません。心失者です」―

● 「事件を起こしたことは、いまでも間違っていなかったと思います。意思疎通のできない重度障害者は人の幸せを奪い、不幸をばらまく存在。絶対に安楽死させなければいけない」。さも常識であるかのような口ぶりで、彼は笑みを浮かべながらこうも言い放つ。「私が殺したのは人ではありません。心失者です」。(97ページ)

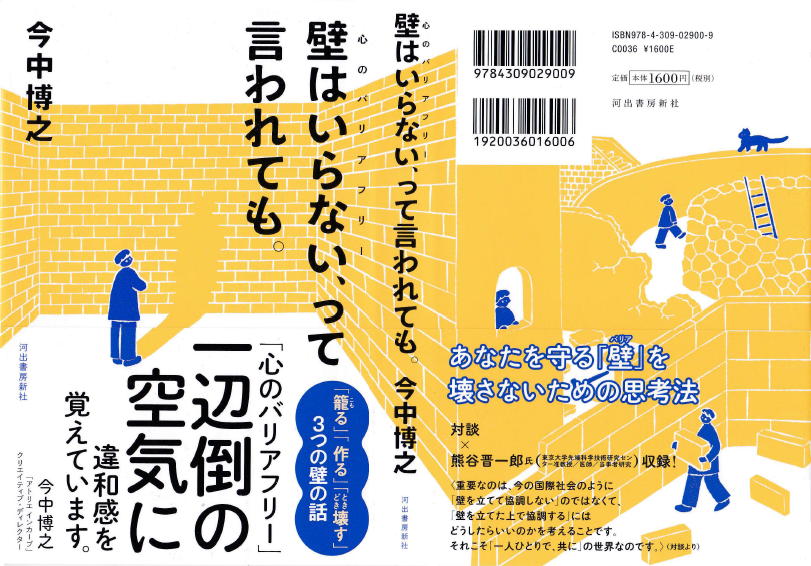

「心失者」(しんしつしゃ)――。この耳慣れない言葉は彼の造語だ。人の心を失った者という意味で、主に「意思疎通の取れない重度障害者」を指すという。この事件を象徴するキーワードと言ってもいい。(98、55ページ)

● 判決は、「施設勤務経験を基礎として動機が形成された」と認定した。彼の証言を事実認定したくだりはこうだ。

≪施設での仕事中、利用者が突然かみついて奇声を発したり、自分勝手な言動をしたりすることに接したこと、溺れた利用者を助けたのにその家族からお礼を言われなかったこと、一時的な利用者の家族は辛そうな半面、施設に入居している利用者の家族は職員の悪口を言うなど気楽に見えたこと、職員が利用者に暴力を振るい、食事を与えるというよりも流し込むような感じで利用者を人として扱っていないように感じたことなどから、重度障害者は不幸であり、その家族や周囲も不幸にする不要な存在であると考えるようになった≫

彼から見えた施設の「現実」だったのだろうが、同僚らの証言などを踏まえた徹底的な検証が公判でなされることはなかった。(352~353ページ)

● 「なぜ、あのような人物を採用したのか」。事件後、ある施設の関係者は、資質に欠けた元職員による犯行と切り捨てた。どこか人ごとのようだった。こうした反応について、県内の入所施設職員は憤りを隠せなかった。「自分たちが普段取り組んでいる支援のありようが問われた事件だったのに、あまりにも人ごとではないか」。この職員の危機感はひときわ強かった。事件によって、入所施設の構造的な問題があらためて浮き彫りになったと受け止めていた。(354ページ)

● (息子が重傷を負った)尾野剛志は語気を強め、こう指摘した。「障害者の家族は悩みながら子育てをしている。その中で感じる小さな喜びを、あなたは奪った」。(120ページ)

② 匿名裁判は人間の尊厳を毀損するものではないのか―「生きた証として実名と写真を公表してほしい」―

● 県によると、名前を出したり匿名でも遺影を掲げたりするのに理解を示す遺族がいる一方、「マスコミの取材に追われたり、他人から心ない言葉をかけられたりするのではないか」「そっとしておいてほしい」といった意見も少なくないという。県の担当者は「遺族を二次被害から守ることを一番に考えたい」とする一方、一般参列者からは式典の形骸化や事件の風化を懸念する声も上がる。(51ページ)

● (遺族の男性は、)匿名審理は姉の存在を否定することにならないか。事件以降、そんな思いをずっと抱えてきた。姉の命を奪った男の裁判を機に自分が顔をさらし、姉の代わりに法廷に立つことが、姉の尊厳を守り、供養になるのではないか。そう考えた。(114ページ)

神奈川県警は「遺族からの強い要望」を理由の一つとして、被害者を匿名で発表した。「名前を出さないのは家族も差別しているから」「匿名は人生を否定すること」。県警や遺族の対応を批判する意見が相次いだ。「匿名発表に傷ついた」と語る障害者もいた。男性は障害を理由に匿名を望んだわけではなかったが、自分が責められているように感じた。

自宅を訪ねてくる記者は「生きた証しとして実名と写真を公表してほしい」と口々に言った。自分は姉にひどいことをしているのか。心が揺らぎ、ふさぎ込んだ。それでも、姉の実名を出せば事件に巻き込まれたと知った周囲が戸惑うのではないか。そう考えると、とても公表する気持ちになれなかった。(114ページ)

● (園の家族会会長を長く務めた)尾野剛志は唯一、実名で取材に応じてきた。当事者が声を上げなければ、「障害者は不幸をつくることしかできない」と言ってはばからない植松に屈してしまうと考えるからだ。(119ページ)

● なぜ、実名を明かせないのか。「だって、いままでだって、ずっと、ひっそり生きてきたんだから」。(長男が入所する)男性は、犠牲となった入所者は生前から「隠された存在」だったと明かした。(162ページ)

③ 刑事責任能力の有無だけを争点にした裁判は真相解明を不可能にするのではないか―「被告を裁くだけの裁判に終わった」―

● 植松が重度障害者に抱いた嫌悪感が事件の引き金となったことは疑いようがない。しかし、何をきっかけに差別的感情が芽生え、殺害をいとわないほどの憎悪へと飛躍させたのか。刑事責任能力の有無のみが争われた裁判ではほとんど解明されなかった。その糸口となる植松の生い立ちや人間性にも迫りきれず、司法の限界を露呈する形となった。事件の真相解明を訴える識者からは控訴を求める声が上がった。(121ページ)

● 責任能力の有無だけを争点にした裁判には、むなしさが募った。判決後の会見で、(障害のある娘と暮らす和光大学名誉教授で社会学者の)最首悟は「被告を裁くだけの裁判に終わった。障害者本人やその家族、障害者福祉に関わる人々の願いとは程遠い内容だった」と残念がった。突飛な考え方をする人間が引き起こした特異な事件として断罪してみせるのではなく、植松の主張を「社会への告発」として受け止め、真の動機を引き出してほしいと期待していたからこその落胆だった。(128ページ)

④ 皮相浅薄な共生思想では根強い優生思想に太刀打ちできないのではないか―社会の底流にはいつ爆発してもおかしくないマグマのように優生思想がある―

● 事件の根底には、優生思想がある。植松は衆院議長に宛てた手紙で、「障害者は不幸しかつくらない」「重度障害者が安楽死できる世界を目指す」と記していた。優生思想が極端な形で現れた事件だったが、いまの社会のありようと無関係ではない。

子どもが五体満足で生まれてきてほしいと願うのは、親としての素朴な愛情だと思う。否定するつもりはない。だが、その願いは裏を返せば、障害を持って生まれてきてほしくないということでもある。新型出生前診断で染色体異常が見つかった場合、9割以上が中絶を選ぶ時代だ。

社会の底流にはいつ爆発してもおかしくないマグマのように優生思想がある。だが、多くの人たちは自らの内にある優生思想を自覚したくないのだろう。あの事件が突き付けたことに向き合わず、「極端な考えを持った男が起こした事件」としてだけ受け止められて事件が風化していく可能性が高い。(338~339ページ)

⑤ 加害者を断罪する正義によって「見て見ぬふりをする私」「見ぬふりをして見る私」の加害者性は免罪されるのか―「加害者」の一人としての後ろめたさを抱えながら取材を続けてきた―

● 「リンカーンは黒人を(奴隷制度から)解放した。自分は重度障害者を生み育てる恐怖から皆さまを守った、ということです」。恥ずかしそうに語りながらも、彼の表情は誇らしげに見えた。(101ページ)

「社会の役に立たない重度障害者を支える仕事は、誰のためにもなっていない。だから自分は社会にとって役に立たない人間だった。事件を起こして、やっと役に立てる存在になれたんです」。ぞっとした。自らをリンカーンに重ね合わせる彼の心の深淵(しんえん)をのぞき見た思いがした。ゆがんだ正義感を振りかざし、周囲からの称賛を疑わず、心の中の闇を増幅させていったように思えてならない。その闇にのみ込まれ、いつしか「心失者」になっていたのは彼自身ではなかったか。(105ページ)

● 彼の言動は本人の思惑を超えて、多くの人々が長きにわたって十分に目を向けずに放置してきたことを白日の下にさらした。

それは、私たちが暮らす地域社会が重度の知的障害者を迷惑視し、家族を孤立させ、親による介護が限界に達したら施設しか居場所がないようにしてきた、ということにほかならない。地域での無自覚な差別や排除のなれの果てが、意思疎通ができないと一方的に断じた入所者を次々と襲った彼だったのではないか。そうした社会のありようについて気に留めることもなく黙認してきた「加害者」の一人として後ろめたさを抱えながら取材を続けてきた。(351ページ)

● (姉を亡くした)男性は自ら証言台に立ち、死刑判決を求めていた。「想像通りの判決だった。若者に死刑を求めた十字架は一生背負っていく」。(121ページ)

〇植松は公判で、「事件後、共生社会に傾いたが、やがて破綻する」と述べたという。人々に「本気になって共生社会をつくる気があるのかどうか」(364ページ)、を問うものである。

〇本書は終章(結論と展望)で、「分ける教育」と「分ける社会」について言及する。その概要はこうである。やまゆり園事件は、教育のあり方が問われる事件である。何かが「できる、できない」という能力主義教育が、障がい者への差別意識を生み出す温床になっていないか。学校現場では、障害の有無や程度、学力に応じて学ぶ場を「分ける教育」が日常になっている。事件を機にあらためて、「共に学ぶ」インクルーシブ教育(「分けない教育」)の意義を考えるべきである(360~361ページ)。

〇「共に学ぶ」、その先に「共に生きる」がある。「分ける社会」のありようを変えていくためには、「障害者には優しく接しなければならない」といった上から目線の考えや、障がい者を「理解」や「支援」の対象として見るのではなく、対等な仲間として付き合い、「私とあなた」という二人称の関係性を紡いでいくことである。「分ける社会」を変えていくには、障がい者と出会うことからしか始まらない(363、365ページ)。

〇これらの言説は目新しいものではなく、紋切り型の、言い古されたものである。とはいえ、障がい者と仲間として付き合い、障がい者を仲間外れにしない「共生社会」が実現するまで、強調されるべき言説である。そこには、いまも続く障がい者差別や排除、抹消の実態がある。

付記

本稿を草することにしたきっかけのひとつは、次の記事(書評)にある(『岐阜新聞』2020年9月6日付)。とりわけ最後の一節を心に刻んでおきたい。本稿のサブタイトル―「見て見ぬふりをする私」「見ぬふりをして見る私」、その「後ろめたさ」―が意味するところでもある。

“取材班は地元紙記者として「社会のありようについて気に留めることもなく黙認してきた『加害者』の1人として後ろめたさを抱えながら取材を続けてきた」という。植松死刑囚の「正義」、彼を断罪する「正義」。彼を英雄とする「正義」が対立する中で、この「後ろめたさ」こそが自らを免罪せずに真理への扉を開く鍵だと思う。”

追記(2020年9月17日)

鳥居一頼先生から次のようなメールをいただいた。「後ろめたさ」を抱えながら、生きながらえようとする「私」がいる。「私」を抉(えぐ)る言葉―「声するだけ」「書くだけ」「口先だけ」、「懺悔(ざんげ)」「内省」「良心」等々を心に刻み込みたい。

後ろめたさ

報われぬ世と 嘆くとも

分断の世を 抗(あらが)いながら

差別の世に 人として生きたい

ただいつも 後ろめたさがつきまとう

声するだけの 自分の無力に

書くだけの 自分の非力に

口先だけの 自分の卑力に

だからいつも 後ろめたさが強くなる

動けぬ エネルギーの枯渇

憤るしかない 自己完結

悟ったフリする 自己欺瞞

いつまでも 後ろめたさは責め続ける

世の非道を傍観する 加害者として

世の不正を見逃す 加害者として

世の不義に目を背ける 加害者として

それでも 後ろめたさが人の道を示す

後悔とは違う 懺悔

弁解とは違う 内省

詭弁とは違う 良心

後ろめたさの功罪

忘却した罪過を 白日の下に晒(さら)す

無関心を装った罪過を 社会に問う

利己的に生きた罪過を 一人ひとりに課す