夕食後、「念仏講に行ってくる」と言って父がでかけることがあった。その時に限って父の帰りが待ち遠しかった。心待ちにしていたのは、蓮の葉の印が型焼された白い饅頭である。しっかり覚えている。また、「講」に行った父がお金を持ち帰ることもあった。その時、父と母の間には「よかった」という言葉があり、安堵感が漂った。かすかに覚えている。

〇筆者(阪野)は、本ブログの<雑感>(106)/2020年4月26日投稿で、「定常型社会」を提唱する広井良典の7点の著作について述べた。その1点に、『人口減少社会のデザイン』(東洋経済新報社、2019年10月。[1])がある。そこで広井は、「福祉思想」を構築するにあたって「示唆深い導きの糸を与えてくれる著作」として、テツオ・ナジタ著・五十嵐暁郎監訳・福井昌子訳『相互扶助の経済―無尽講・報徳の民衆思想史―』(みすず書房、2015年3月、以下[2])を挙げている。

〇「2」は、日本の近世ないし江戸時代に焦点をあてて、民衆の経済活動や相互扶助の社会的実践、その背景にある思想史(民衆思想史)の文脈を明らかにしたものである。その骨子を、広井が「1」で次のように整理している。(291~292ページ)。

① 近世までの日本には、「講」(頼母子講、無尽講、「もやい」などと呼ばれる、不測の事態などに備えて仲間内で助け合うためお金を積み立てる仕組み)に代表されるような「相互扶助の経済」の伝統が脈々と存在していた。

② しかもそれは二宮尊徳の報徳運動に象徴されるように、村あるいは個別の共同体の境界を越えて講を結びつけるような広がりをもっていた。

③ 明治以降の国家主導の近代化の中でそうした伝統は失われあるいは変質していったが、しかしその“DNA”は日本社会の中に脈々と存在しており、震災などでの自発的な市民活動等にそれは示されている。

④ そして上記のような相互扶助の経済を支えた江戸期の思想においては、「自然はあらゆる知の第一原理であらねばならない」という認識が確固として存在していた。

〇以上のなかで広井は、ナジタの「自然」の言説に注目する。ナジタは、徳川時代の思想家は「自然」を知識と行動の第一原理(最も根底的なもの)として捉え、すべてがその「自然」から分け隔てなく、平等に“恵み”(生命と生命を維持するエネルギー)を受けると認識していた、という。ナジタのこの議論は、広井においては、福祉思想を考えるにあたって重要なヒントとなる。広井はいう。「『自然』というものが、何らかの意味で普遍的な理念として把握されるに至って初めて、それは個々の共同体ないしコミュニティを超えた『つながりの原理』として成り立つことになる」(295ページ)。筆者なりに別言すれば、「すべてが自然(その営みや秩序)のなかに、自然とともに生きる」という普遍的な価値原理であろうか。

〇[2]のカバーには「内容紹介」が記されている。筆者なりに一部加筆すると、次のようになろうか。

慢性的な飢饉に苦しんでいた徳川時代の民衆は、緊急時の出費に備え、村内で助け合うために「無尽講」(むじんこう)、「頼母子講」(たのもしこう)、「もやい講」(もやいこう)、「備荒」(びこう)、「結講」(ゆいこう)などの「講」を発展させた(100ページ)。「無尽」は「尽きることがない」「制限のない」資源を意味し、仏教に由来する(95ページ)。「講」は、寺や神社に集まって仏教経典について教えていた「講義」を意味する(100ページ)。当時の民衆の識字率は高く、商いや貯蓄に関して議論し、冊子を作り、倫理は社会的実践に不可欠であるという明確なメッセージも発信したのである。その思想の根底には、伊藤仁斎(1627年~1705年)、安藤昌益(1703年~1762年)、貝原益軒(1630年~1714年)、三浦梅園(1723年~1789年)などの思想を汲む確固たる自然観があった。

徳川末期になると、二宮尊徳(1787年~1856年)のはじめた報徳運動が、村の境界を越えて講を結びつけ、相互扶助的な契約をダイナミックに広げた。その運動は、「報徳」思想――至誠(しせい。誠を尽くす)・勤労(きんろう。よく働く)・分度(ぶんど。身をわきまえる)・推譲(すいじょう。世の中のために尽くす)」に基づいた、主として地主層に対する教化善導が行われた。しかもそれは、明治40年代以降に内務省(井上友一の風化行政)主導で展開された地方改良運動に取り込まれ、その中心的なイデオロギーとして全国の市町村にまで波及した。すなわち、報徳運動は、国力の充実・発展と国家的統合を図る官製運動になっていった。しかも、その精神性が強調され、救済事業の社会制度化を遅らせることになる(筆者)。

その後、講の手法は信用貸付会社である「無尽会社」を経て「相互銀行」に引き継がれていく。「無尽会社」は、伝統的な相互扶助組織である講の倫理的な理想や慣習を受け継いだことに加え、近代経済の複雑さに適応できなかった中小規模の事業者にとってなじみやすく、すぐに受け入れられた(245ページ)。無尽会社の発展は、民衆が新政府によって無理に押しつけられたと思われるものに対して抵抗し、抗議したという明治時代初期の歴史の大きな流れのなかで理解されるべきである(248ページ)。

1931年6月に「無尽業法」が制定され、無尽会社は銀行としての範疇に含められたものの、「銀行」を名乗ることはできなかった。太平洋戦争中、無尽会社の数は激減した。それは、戦費をまかなうために地方銀行の資産を統合しようとする政府方針を反映したものであった。戦後になると、1942年の136社から1950年には66社へと、認可を受けた無尽会社の数はさらに減少し、このころに「相互銀行」と名称を変更した(280、285,287ページ)。

いずれにしろ、明治初期の混乱や太平洋戦争後の激動を庶民が生きのびたのは、講のDNA(精神)が脈々と受け継がれたからでもあろう。そして、講の相互扶助と救済の思想(実践倫理)や実践(小地域活動)には、まちづくりや地域福祉のひとつの源流を見出すことができる(筆者)。

〇ここで、前述の広井の整理([1])に留意しながら、ナジタの言説([2])について改めて確認しておきたい点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

民衆経済と精神史

日本の長い歴史が示しているのは、「民衆経済」が、不可避な事態に備えるセーフティ・ネットになっているということである。自助と相互扶助の取り組み(「講」)は、こうした関連を裏づける十分な証拠である。(中略)〈二宮尊徳の、講とその発展形態ともいえる〉報徳運動は、極貧に陥らないようにし、飢餓という現実に備える人びとの心がけそのものである。こうしたことのすべては、公的秩序の範囲外で、つまり行政機関の政策決定がおよばず、政治的なできごとがおこなわれる中央舞台から遠く離れたところで起きた。(中略)これは、長い期間にわたって社会を動かす潜在的な精神の一端だということもできるだろう。あるいは、「精神史」と呼ぶこともできよう(326ページ)。

相互扶助の思想と組織

相互扶助と救済に関する思想は、どうしたら民衆が自分たちの経済活動をやり遂げることができるかという課題について長期にわたって影響をおよぼした。他者救済には、救済するために「整える」という意味もあった。徳川時代の民衆にとって、整えるとは正確な詳細について合意し、これを合意書あるいは契約書に書きこむことを意味した。徳川時代後期から明治期にかけてさかんになった契約にもとづく相互扶助組織によって、銀行制度がなくても庶民がおたがいに貸し借りをする制度ができあがった。そうした契約にもとづく相互扶助組織は村落や町で実践され、20世紀になると事業志向の会社(小規模事業者向けの信用貸付〈銀行〉としての「無尽会社」)となった(325ページ)。/太平洋戦争後は「相互銀行」へと移行し、各県のどの市にも存在した。(中略)そうした銀行は、地域の人びとから集められた資本は地域に残るべきだと考え(地域志向)、大規模な都市銀行の陰で運営されてきた(243ページ)。

協同組合的自治と相互関係性

1995年1月の阪神淡路大震災のあと、非公式に組織された130万人以上のボランティアが復興を支援したといわれている(327ページ)。/広い社会において、かならずしも隣近所の住民ではない市民を支援することは協同組合的な自治のあらわれである。ほかの市民運動とおなじく、上下関係も永続的な権威をふりかざす指導者もなく、職員や永久会員も、決まった政治的イデオロギーもないことがその特徴である。そこに満ちているのは、緊急時に他者に手を差し伸べるという根本的な原則と、共生あるいは共存という、よく知られた思想、生命と存在、つまりすべての人間の相互関係性である(328ページ)。

第一原理としての「自然」の概念

飢餓に対する「対抗戦略」としての講は、村が存続するために不可欠だった。講という相互扶助組織の実践に埋めこまれた個人と個人の信用は、念仏を唱えるという初期の集まり(「念仏講」)での個人どうしの信仰の上に成り立っていた。神や菩薩は手を差し伸べてくれる寛大な存在かもしれないが、命を救うために行動しなくてはならないのは人間だった。人が神に感謝し、信奉するのは、神が他者を助けるために行動するよう導いてくれるからだ。大いなる恐怖にさらされながらも、講をとおして村人が主導権を握り、共同体の人びとを助け、村のだれをも死なせないという絶対的な道徳上の約束は、信用と契約の重要な土台となっていた。その根底には、「生―生のみ」(仏教の「生―死」ではなく、宇宙には「生だけ」が存在し、死は生命の過程の一部である)という自然概念にもとづく強力な実践倫理があった(123ページ)。

〇「ヒト」は、他者や共同体(コミュニティ)との「共働」による相互支援や相互実現を通して、また程よい距離感と確かな信頼関係のなかでこそ自分らしく生きられる(「生」の異質性・多様性)。しかし、日本社会ではいま、地域・社会やコミュニティへの意識が希薄化し、地域・社会が包摂していた連帯性や互助性が失われてしまっている。

〇また、個人の「主体性」が標準化され、「市民主体」の集列化や同質化が進んでいる。そこでは必然的に排除の論理が働き、格差と分断が生まれる。そんななかで、情緒的・感情的な「絆」や「つながり」が多義的に強調されている。しかもそれは、「上から」「下から」、そして「横から」も押し付けられている。その結果、同調圧力による管理の社会化と内面化が進み、全体主義的統制が深刻の度を増している。

〇そのような時代や社会にあっていま、地域・社会の「あるべき」変革や発展を促す新たな「福祉思想」の探究や構築が求められる。そこでは、地域・社会の共働性をいかに“創り、編みなおす”か、すなわち「創造と再生」がひとつの重要な課題となる。

〇「福祉思想」というと、ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンの思想を思い起す。また、ナジタがいう「協同組合的な自治」、すなわち地域・住民によるローカル・ガバナンス(共治)といった観点が想起される。加えて、本稿の叙述から、人間の「生」(存在・生きる)は「自然」を基盤にする、「自然」と一体化しているという根源的な人間観・生命観に留意したい。

〇スローガンだけの「今」の政治では社会は変わらない。そのことを知りつつも、響きの良い言葉に淡い期待を寄せてきたのではないか。そのあいだに地域・社会では、静かに地殻変動が起こり、「断絶」(「不連続」)すなわち新たな時代への兆候が見られる。コロナ禍における地方自治体の地域主権の取り組みや、「#検察庁法改正案に抗議します」というツイッターデモなどが注目される。「今」を「過渡期」と前向きに評価するのは、楽観的すぎるだろうか。「マネジメントの父」と言われ、グローバル化などを説いたP.F.ドラッカーの『断絶の時代―来たるべき知識社会の構想―』(林雄二郎訳、ダイヤモンド社、1969年1月)を想起する。

〇筆者(阪野)の手もとに、そのタイトルに「分断」「分断社会」という文言が入っている本が4冊ある(しかない)。

(1)井手英策・古市将人・宮崎雅人『分断社会を終わらせる―「だれもが受益者」という財政戦略―』筑摩書房、2016年1月(以下[1])

他人に対して冷淡で不機嫌な社会――。それが今の日本だ。世代間、地域間、性別間、所得階層間それぞれの対立が激化し、人々は、バラバラな存在へと追いやられている。永続的な経済成長をあてにする「勤労国家レジーム」が、こうした状況を生み出した。井手らは本書で、財政を通じて(財政社会学によって)日本社会の閉塞状態を解き明かし、打開策を示す。すなわち、分断社会を終わらせるべく、すべての人の基礎的ニーズを満たすという「必要原理」に基づく財政戦略を提唱する。そして、暮らしの安心の実現が、格差是正と経済成長を実現させることを説き、来るべき未来を構想する。(カバー「そで」、15ページ)

(2)塩原良和『分断と対話の社会学―グローバル社会を生きるための想像力―』慶應義塾大学出版会、2017年4月(以下[2])

マイノリティや社会的弱者への排外主義・社会的排除という風潮がある。マイノリティとは、その人が有する差異に基づいて社会的に不利な立場に固定化されてしまった人々をいう。そういう人々や、障がい者や貧困層といった社会的弱者が置かれている立場や思いに対する「想像力」が不足している。あるいは、想像すること自体を拒絶していると思わざるをえない出来事が頻発している。塩原は本書で、現代のグローバリゼーションという社会変動とそれに伴って出現する「分断」の時代状況を読み解く「想像力」と「対話」について考える。塩原にあっては、他者に対する「想像力」とは、「個人が知識を活用しながら自らの共感の限界や制限を押し広げて、他者を理解しようとする努力」である。急激な変化の時代においては、現状の問題点を見極め、より良い社会と人間の生き方を考えていく「批判的思考」が不可欠である。その前提となるのが、社会と歴史に対する「批判的想像力」である。塩原にあっては、「対話」とは、「人間であるかもしれないし、そうではないかもしれない『他者』との共約不可能な差異を前提としつつ、それでも他者を理解し承認するためにその声に耳を傾け、それに応答しようとする営み」である。その際の「他者」に関して、「対話」とは人間同士のコミュニケーションと、自然や歴史・科学などに注意深くあることを意味する。「共約不可能」とは、両者を単純に比較してどちらが正しいのかを比較することができないことをいう。(1、4、6、11~12、15、25、193~194ページ)

(3)井手英策・松沢裕作編『分断社会・日本―なぜ私たちは引き裂かれるのか―』(岩波ブックレットNo.952)岩波書店、2016年6月

なぜ、日本社会は正規労働者と非正規労働者、非正規労働者と生活保護受給者というように、「彼ら」と「われわれ」が引き裂かれ、分断されているのか。分断は、人々の存在を尊重することの欠如に由来する。分断が問題なのは、社会のいたるところに境界線が引かれ、相手の立場や境遇を理解する前提ともいうべき「想像力」が次第に失われていくことである。その時どきの支配者は、社会の凝集力を維持するために、もっともらしい装いをした偏ったイデオロギーによって人々を理念的に結合し、社会や国民を力ずくで「建設」しようとする。こうした分解と国家的・理念的結合が、全体主義の時代を生むメカニズムである。社会が他者への想像力をなくし、価値を分かち合えなくなったとき、社会は人間の群れとなる。井手・松沢らにあっては、分断をなくし、対立点をなくするためには、この社会に無数に引かれ、混線してしまっている分断線を一つひとつ解きほぐしていき、新しい秩序や価値を創造し、痛みや喜びを共有することを促すような仕組みを作り出していくしかない。今の「分断の政治」を「共通の政治」に変えられるかどうかである。(2、15、61、78、85~86ページ)

(4)吉川徹・狭間諒多朗編『分断社会と若者の今』大阪大学出版会、2019年3月

今の若者は「日本社会のあり方について肯定的になっている」、「価値観がゆるやかに保守回帰している」、「日常の活動が消極的でおとなしくなっている」などの傾向にあると言われる。吉川らは本書で、2015年1月に実施した「第1回階層と社会意識全国調査」のデータに基づき、さまざまなトピックから、若者(20~30代の若年成人)における「今」の捉え方に「分断」が生じていることを明らかにする。「今」の捉え方とは、今という時間や今の自分、今の社会をどのように考えているのか、ということを意味する。そこで扱う若者の意識や態度・行動は、「現在志向(将来のために努力するよりも今現在を楽しむことを重視する態度)」「権威主義的態度」「自民党支持」「消費」「幸福感」「大学進学志向」「働き方と自由」「性別役割分業意識」などである。要するに吉川らは、今の若者は一括(ひとくく)りにすることはできない。社会的な立ち位置(社会階層の高低)によって、それぞれの意識に強弱があり、複雑な様相を呈していることを描き出す。(2、255~258ページ)

〇以上のうちから本稿では、[1][2]の2冊の本から筆者なりに再認識しておきたい言説や論点のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

[1]井手英策ほか『分断社会を終わらせる』

「勤労国家レジーム」と「分断社会」

「勤労国家レジーム」とは、「成長や所得の増大がなければ人間らしく生きていけない枠組み」をいう。それは、所得減税と公共投資(公共事業)を骨格とする。そのもとでは、社会保障は就労ができない人向けの現金給付に集中し、育児・教育・医療・福祉・介護などの現物給付(サービス)を個人や市場原理に委(ゆだ)ね、租税負担率を低く抑えるレジーム(体制)となる。それは、財政の「限定性」(現物給付の占める割合が限定される)、「選別性」(給付が低所得層や高齢者、地方部などに集中する)、そしてその背景となる「自己責任性」(国民の自助努力と自己負担が前提となる)として特徴づけられる。それはまた、歳出の抑制・削減を意味する(25~27ページ)

高度経済成長期に原型が育まれ、1970年代に定着し、1990年代に全面化した勤労国家レジームは、長期にわたって人々の生活や考え方に強い影響を与えてきた。だが、経済環境、社会構造、財政ニーズの変化を受けて、このレジームは明らかに社会の不安定要因となりはじめている。勤労国家レジームの機能不全とその負の遺産が、所得階層間、地域間、政府=納税者間、世代間の対立を強めている。「分断社会」はこうして生み出されたのである。(41ページ)

勤労国家の「負の遺産」(「3つの罠」)

「勤労国家レジーム」の3つの性質(「限定性」「選別性」「自己責任性」)は、それぞれ複雑にからまり合いながら、「再分配の罠」「自己責任の罠」「必要ギャップの罠」を日本社会にもたらし、生きづらさや閉塞感、不安感を人々に与えてきた。(28~41、182ページ)

「再分配の罠」は、低所得層や地方住民を救済することによって受益者にし、負担者になる中高所得層や都市住民が不信感(政治不信)を強め、所得再分配への合意を難しくすることをいう。(29~30、41~42ページ)

「自己責任の罠」は、自己責任社会・日本では、経済成長が難しくなり政府の役割・期待が大きくなると、経済成長へのさらなる依存が進み、新たなニーズに対応できない政府への不信感も強まるという逆回転(負の循環)をいう。(36~37、41~42ページ)

「必要ギャップの罠」は、例えば、現役世代(子育て)と高齢者(介護)の必要(ニーズ)がズレることによって生み出される対立の構図をいう。(38~39、41~42ページ)

「受益のないところに共感はない」というリアルな現実が人々の目の前に横たわっている。(32ページ)

「救済型の再分配」と「共存型の再分配」

所得再分配政策の肝は、受益者の範囲を広げて、社会全体で課題を共有することで対立を解消する「したたかさ」にある。これこそが日本の政治に欠けていた視点であり、限界性や選別性、自己責任性を重視してきた勤労国家の負の遺産である。

貧しい人を助ける「救済型の再分配」だけが再分配なのではない。そのような再分配だけで財政ができているわけでもない。慈善心が財政を作ったのではない。人間の必要が財政を作り出したのである。

歳をとって所得を失うリスク、失業するリスク、病気になるリスクなどは、個人で完全に対処するのは難しいし、リスクに直面すると、誰しも身動きがとれなくなる。誰にでも訪れうるリスクをメンバー全員で共有できるような再分配、困った時はお互いさまという意味での「共存型の再分配」も、財政の重要な機能である。(58ページ)

「必要原理」と「分断社会」

日本社会が陥っている「3つの罠」から抜け出すためには、人間の生存・生活にかかわる基礎的ニーズを財政が満たすというアプローチが肝要である。その核となるのが「必要原理」である。それは、経済成長を前提とした、「市場原理」に基づく「救済型の再分配」とは別物である。「人間に共通する利益」に着目し、幅広い受給者のニーズを満たしていく、「広く負担を課し、広く給付する」「だれもが受給者」という理念や財政戦略をいう。従来の「成長=救済型モデル」を「必要=共存型モデル」に取って代えることである。(32、142、182~183ページ)

中間層を受益者とすることで「再分配の罠」を乗り越える。自己負担ではなく社会でリスクを共有し合うことで「自己責任の罠」から脱出する。人間の生活に必要なサービスをライフスタイルに応じてバランスよく配分することで「必要ギャップの罠」を解消する。「誰かの利益」を「みんなの利益」に置き換え、これらを束ねた結果として経済成長や財政再建を実現する。

これは、必要原理を起点として、少しずつ受益者の範囲を拡大し、人間と人間が対立する原因を消失させ、分断社会そのものを終わらせようというものである。(183ページ)

[2]塩原良和『分断と対話の社会学』

マジョリティの「勘違いの共感」

マジョリティ(「ふつう」だとされる人々)側に立つ人々がマイノリティに「共感」(他者の経験や感情を自分のことのように感じること)したからといって、それが直ちに「加害可能性」への気づきをもたらすとは限らない。加害可能性とは、自らが知らないうちにマイノリティにとっての加害者になっていたのかもしれないという意味である。また、共感が「連累」(れんるい)への自覚をもたらすとは限らない。連累とは、自らが受益してきた社会構造によって他者が苦しみを被ってきたという意味である。そのような共感は、マジョリティの人々が自らとマイノリティを過度に同一視し、そもそも社会構造的に異なる立場にあるかれらを、あたかも自らと同じ立場に立つものであるかのように錯覚することになりかねない。

「あなたの痛み、私にもわかる」というマジョリティ側からの共感の表明が、マイノリティ側からの「あなたに何がわかるのか」という拒絶にしばしば直面する理由がこれである。そんなとき、マジョリティの人々はマイノリティの人々の「傷つきやすさ」をわかったつもりになっているが、実は他者という鏡に映った自分自身の「傷つきやすさ」を眺(なが)めているにすぎない。要するにそれは、マイノリティの境遇に同情する「善意の」マジョリティが陥りがちな「勘違いの共感」なのである。(4、9、166~167ページ)

マイノリティの「傷つきやすさ」

マイノリティの置かれた不公正な状況の是正をめざすためには、そうした不公正がいかにして歴史的に形成され、社会的に構造化されてきたのかに注目する必要がある。それは必然的に、今を生きるマイノリティが抱える「傷つきやすさ」が、マジョリティの人々の「傷つきやすさ」と安易に同一視できるものではないという理解を導く。そしてそうした独特の「傷つきやすさ」を緩和するために、マイノリティが置かれた経済社会的なヴァルネラビリティ(不安定さ)を緩和する措置が、ときには優先的に与えられねばならなということになる。これが、マイノリティへの支援・優遇措置を正当化する論理である。(167ページ)

「とりあえず、なりゆき」任せの対話

「想像力」を養うためには、他者との「対話」が必要になる。それは、とりあえず「なりゆき」に任せてやってみることが、意外と有効で実践的な戦略である。

グローバリゼーションの時代とは、自分が始めた小さな行為がきっかけとなり、それが他者とつながることで、大きな流れになることが可能な時代である。それゆえ他者との対話と想像力を推し進めていくために、とりあえず身近な誰か、あるいは何かとの真摯な対話の試みから始めて、なりゆきに任せてみるのも悪くない。その可能性を信じる勇気と楽観性を持てるかどうかが、この見通しの悪い世界のなかで「リアル」でいられるか、現状追認や大勢順応に陥ってしまうのか、分かれ目になる。一つひとつの小さな対話がつながり、やがて大きな対話的想像力のネットワークになっていけばよい。それが社会(世界)を変えることになる。(207~208ページ)

〇「今」の社会は、「地域共生社会」「全世代型社会保障」といったスローガンだけが躍り、その実は子どもから高齢者まですべての人が「生きづらい」社会である。表現の自由が失われ、監視と検閲がまかり通り、公務員やメディア関係者らも委縮する「息苦しい社会」である。近未来の全体主義社会を風刺し、警鐘を鳴らしたイギリスの作家ジョージ・オーウェルの小説『1984年』(高橋和久訳、早川書房、2009年7月)を想起する。

〇正義感をひけらかして政権批判を繰り返し、政策や制度の問題点や課題をあげつらうだけでは、社会は変わらない。「批判」は、「既存の常識を疑い、それとは異なる(オルタナティブな)新しい発想、価値観、方法を創造すること」([2]14ページ)である。

〇「今」求められるのは、「断絶の時代」認識と、「分断社会」についての“熱い胸”と“冷たい頭”すなわち感性的認識と理性的認識、そして主体的認識である(一番ヶ瀬康子。<雑感>(68)2018年11月27日投稿、参照)。

〇日本の政治や経済、社会は未曽有の危機にある。教科書で学んだ「先進国」や「経済大国」そして「民主国家」のニッポンは、地に落ちた。「がんばろう」「大和魂」「絆」などには危うさがつきまとう。そんななかで、ネットなどを通じた”共働”によってコミュニケーションの幅を広げ、新たな市民運動を展開することを経験している。また、「次の選挙であなたの対立候補に投票しますよ」(相澤冬樹)という言いまわしを再認識した。「ふつう」の市民が政治について自由に語り自律的に行動することが、民主主義を豊かにし、健全なものにする。その民主主義を支えるのはメディアである。その先に「生きやすい」「ゆったりとした」社会の”共創”があろう。そこで問われるのが井手や塩原らがいう「(批判的)想像力」と「対話」であり、その育成や推進である。自戒の念を込めて、改めて確認しておきたい。

〇真に国民の命と生活を守る結果を生まず、「差別と憎悪と分断」の社会・ニッポンを生んだ、耳障(みみざわ)りのいいスローガン政治を推し進める安倍政権。民主主義を揺るがす犯罪的行為を組織的・連鎖的に続ける安倍政権。思い起せば、「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね」という主要閣僚の発言(2013年7月)。そしていま、江戸時代の飛脚が運んでいるのではあるまいが、10万円の給付金も2枚のマスクも届かない。枚挙にいとまがない。筆者(阪野)は、「あほらしくってきいてらんねーよ」と思い続けてきたが、厚顔無恥(こうがんむち)な安倍政権もコロナ禍でいよいよレームダック(死に体)化している。そんななかで、地方自治体に注目すべき動きもあり、極めて楽観的ではあるが、日本社会が「変わる」方向に一歩踏み出すかもしれない。とはいえ、コロナ経済危機や社会・生活の破綻が怖い。「がんばろうニッポン」の全体主義(「私権制限」など)も怖い。

〇地方で暮らす筆者にとって、年度替わりが近づくと、心臓が規則正しく鼓動し肺でゆっくりと呼吸をする「静かな時間」が、多少とも揺らぐ。過日、地区の高齢者の寄り合いに参加した際、求めに応じて自分の意見を開陳することになった。話の途中で、寄り合った人たちの心模様が頭をよぎった。「空気」が支配する地域コミュニティのなかで、①歴史や文化の継承・発展や経済や生活の拡大・成長に貢献してきたという思いから、昔ながらの「つながり」(関係性)にこだわり、その制度やシステムを守ろうとする人がいる。②なるようにしかならないという思いから、ひとまず様子見して大勢に従い、いまの「つながり」をやむなしとして、それらしく振舞う人がいる。③精神的な豊かさや生活の質的充実を志向・実現したいという思いから、その時の流れやその場の力関係に異を唱え、新しく「つながり」を組み換えようとする人がいる。

〇今回の寄り合いも、何代にもわたって住み続けている①の圧勝、外部から移住してきた移住一代の③の惨敗で終わった。旧住民であれ新住民であれ、自らを「一般住民」や社会的地位(階層)の中位層に位置づけている②はいつも、賢い処世術で利口に日和る(ひよる)。これが、筆者が暮らす地方都市(人口約8万8,000人、過疎区域含む)の中心市街地の周辺地域(地区)の現実である。

〇蛇足ながら、その寄り合いでは、筆者の話に対して「大学の先生だったかもしれないが‥‥‥」という、聞こえよがしのつぶやき(嘲笑と愚弄)があった(本ブログの<雑感>(46)2017年4月24日投稿、を参照されたい)。「梯子(はしご)を外される」(梯子はかかっていなかった)、「出る杭(くい)は打たれる」(出る杭は抜かれる)ことも二度三度。さすがに「あほらしくってやってらんねーよ」。いまだに「世間」の「空気」が読めない自分がいる。そうであっても、「我がまち・我がこと」(さすがに「丸ごと」とはいかないが)である移住一代(筆者)が住むこの地域・社会は、持続可能か?

〇いま、ここで、これまでの自分とこれからの自分を精一杯生きるしかない。そんなことを思いながら、「定常型社会」を提唱する広井良典(ひろい・よしのり。京都大学こころの未来研究センター)を読み返すことにした。筆者の手もとには、広井が書いた本が7冊ある(しかない)。

(1)『定常型社会―新しい「豊かさ」の構想―』(岩波新書)岩波書店、2001年6月(以下[1])

経済不況に加え、将来不安から閉塞感をぬぐえない日本社会。理念と政策全般にわたる全体的構想の手掛かりは何か。進行する少子高齢化のなかで、社会保障改革はどうあるべきか。広井は本書で、資源・環境制約を見据えて、持続可能な福祉社会のあり方を論じながら、「成長」にかわる価値の追求から展望される可能性を提示する。(カバー「そで」より)

(2)『グローバル定常型社会―地球社会の理論のために―』岩波書店、2009年1月(以下[2])

環境問題が深刻化し、またグローバル化の進展にともなって格差が拡大するなかで、地球規模での福祉社会の実現をいかにしてめざすのか。広井は本書で、有限な地球社会において持続可能な福祉社会の実現をはかるには、経済成長を絶対的な目標としない、環境・福祉・経済を統合した新たな社会モデルを構築することこそが必要であるとする。そして、「グローバル定常型社会」という新しい世界像を提示し、かつローカルなレベルからの実現の方途を示す。(カバー「そで」より)

(3)『コミュニティを問いなおす―つながり・都市・日本社会の未来―』(ちくま新書)筑摩書房、2009年8月(以下[3])

戦後の日本社会で人々は、会社や家族という「共同体」を築き、生活の基盤としてきた。だが、そうした「関係性」のあり方を可能にした経済成長の時代が終わるとともに、個人の社会的孤立は深刻化している。「個人」がしっかりと独立しつつ、いかにして新たなコミュニティを創造するか――この問いの探究こそが、わが国の未来そして地球社会の今後を展望するうえでの中心的課題となる。広井は本書で、都市、グローバル化。社会保障、地域再生、ケア、科学、公共政策などの多様な観点から、新たな「つながり」の形を掘り下げる。(カバー「そで」より)

(4)『創造的福祉社会―「成長」後の社会構想と人間・地域・価値―』(ちくま新書)筑摩書房、2011年7月(以下[4])

「限りない経済成長」を追求する時代は終焉を迎え、人類史上三度目の「定常期」に直面している。飽和した市場経済のもとで社会は、「平等と持続可能性と効率性」の関係をいかに再定義するべきか。「拡大・成長」のベクトルにとらわれたグローバル化の果てに、都市や地域社会のありようはどう変化するのか。そして、こうした「危機の時代」に追求される新たな価値原理とは、人間と社会をめぐる根底的思想とは、いかなるものか。広井は本書で、再生の時代に実現されるべき社会像を、政策と理念とを有機的に結びつけ構想する。(カバー「そで」より)

(5)『人口減少社会という希望―コミュニティ経済の生成と地球倫理―』(朝日選書)朝日新聞出版、2013年4月(以下[5])

高度成長期の発想や価値観の枠組みの中で、あるいはその延長線上で物事を考える限り、人口減少社会は敗北あるいは”衰退”に向けた進行としか考えられない。しかし、新たな視座で状況を見るとき、それはむしろ全く逆に、日本社会が真の豊かさを実現していくことに向けての大いなる道標として立ち現れる。広井は本書で、「ポスト成長」の時代において浮上する様々な課題や方向性を、コミュニティ、ローカル化、まちづくり、都市・地域、政治、社会保障、資本主義等々といった多様な話題にそくして論じる。そして、これからの時代において問われてくる理念や価値、あるいは世界観のありようを、「地球倫理」というコンセプトを軸に展開する。(15、16ページ)

(6)『ポスト資本主義―科学・人間・社会の未来―』(岩波新書)岩波書店、2015年6月(以下[6])

冨の偏在、環境・資源の限界など、なおいっそう深刻化する課題に、「成長」は解答たりうるか。広井は本書で、近代科学とも通底する人間観・生命観にまて遡(さかのぼ)りつつ、人類史的なスケールで資本主義の歩みと現在を吟味する。そして、定常化時代に求められる新たな価値とともに、資本主義・社会主義・(人間と自然・環境との相互関係を考える)エコロジーが交差する先に現れる社会像を、鮮明に描く。(カバー「そで」より)

(7)『人口減少社会のデザイン』東洋経済新報社、2019年10月(以下[7])

現在の日本社会は「持続可能性」という点において”危機的”と言わざるをえない状況にある。①財政あるいは世代間継承性における持続可能性(「経済成長がすべての問題を解決してくれる」という思考が根強い)、②格差拡大と人口における持続可能性(若者に対する社会保障等の支援がきわめて手薄であり、若い世代の雇用や生活が不安定になっている)、③コミュニティないし「つながり」に関する持続可能性(日本は人々の社会的孤立度が高く、それが家族あるいは自分が属する集団以外の”他人”への無関心や他者との支え合いへの忌避感を生んでいる)、などがそれである。広井は本書で、これらの問題の所在と今後の方向性を大きな視野に立って、かつ分野横断的な視点からクリアにする。そして、「持続可能性」や個人の創発性に軸足を置いた社会のあり方に転換するための具体的な方策や対応、理念、時代認識について提起する。(15~21、310ページ)

〇以上のうちから本稿では、[1][3][7]の3冊の本から筆者なりに再認識しておきたい言説や論点のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。[1]は広井「定常型社会論」の原論である。[3]は新たなコミュニティの創造を問う必読書であり、[2]とセットをなしている。[7]は[1]から[6]の延長線上にある。

(1)『定常型社会』岩波書店、2001年6月([1])

定常型社会とは、「高齢化社会」と「環境親和型社会」を結びつける概念である

閉塞感が現在の日本社会をあらゆる局面において覆っている。その背景の根底には、戦後の、あるいは明治期以来の日本が一貫して追求してきた「(経済)成長」ないし「物質的な富の拡大」という目標がもはや目標として機能しなくなった今という時代において、それに代わる新たな目標やを価値を日本社会がなお見出しえないでいる、というところに閉塞感の基本的な理由があるように思われる。(ⅰページ)

「定常型社会」とは、さしあたり単純に述べるならば、「(経済)成長」ということを絶対的な目標としなくとも十分な豊かさが実現されていく社会ということであり、「ゼロ成長」社会といってもよい。(ⅰページ)

「定常化社会」は、基本的には、経済成長の究極の源泉である需要そのものが成熟ないし飽和状態に達しつつある、ということであるが、関連する重要な要因として次の二点がある。

第一は、高齢化ないし少子化という動きと不可分のものとして、人口そのものが2007年をピークに減少に転じるということである。第二は、環境問題との関係である。資源や自然環境の有限性が自覚されるようになり、経済活動それ自体の持続性ということを考えても、経済の規模の「定常性」が”要請”されるようになった。このように、定常型社会とは実は「高齢化社会」と「環境親和型社会」というふたつを結びつけるコンセプト(概念)でもある。(ⅱページ)

定常型社会を三つのレベルで捉え、これからの社会の姿を構想していく必要がある

定常型社会という社会像を考える場合、次のような三つの意味(ないし定義)がある。

第一は、「マテリアルな(物質・エネルギーの)消費が一定となる社会」という意味での定常型社会である(「脱物質化」としての定常型社会)。消費や経済の「情報化」、つまり「情報の消費」(モノそのものよりデザインや付加価値に主たる関心が向けられるような消費)の定常化や「IT」(情報技術)化によって、経済そのものとしては「成長」を続けるという社会である。(142~143ページ)

第二は、「(経済の)量的拡大を基本的な価値ないし目標としない社会」という意味での定常型社会である。「量的拡大」よりも「質的変化」に主たる価値が置かれるような社会と言い換えてもよいし、GDP(国内総生産)などが増加しない「ゼロ成長社会」という姿ともつながっていく。(144ページ)

第三は、「〈変化しないもの〉にも価値を置くことができる社会」という意味での定常型社会である。ここで〈変化しないもの〉とは、たとえば自然であるとか、コミュニティであるとか、古くから伝わってきた伝統行事や芸能、民芸品等々といった意味である。(145ページ)

定常型社会は自ずと、社会の分権化(分権型社会)ないし分散化(分散型社会)を導くことになる

日本(特に戦後の日本)がきわめて中央集権的な社会となっていったのは、他でもなく「(経済)成長」という日本社会全体の目標と不可分のものであったと思われる。つまり「成長」という(国家あるいは国民挙げての)目標を達成するために、各種制度や経済システムその他すべてが強力かつ一元的に編成されたのであり、中央集権化はその自然な帰結であった。「成長」という目標に向けて社会全体がきわめて「求心的」なものになったのが戦後の日本社会だったのである。

逆にいえば、「成長に向けての社会全体の編成・統合」という強い推進力ないし求心的な目標が(これまでのように)機能しなくなれば、社会が「中央集権的」でなければならない理由はどこにもなくなるのである。その意味で、定常型社会は自ずと社会の分権化ないし分散化を導くことになる。(164~165ページ)

逆にいえば、このことを抜きにして(つまり「成長」が日本社会全体の目標であるという価値観を維持したままで)いくら「地方分権」を論じてもそれは表層的なものになるだろう。裏返していえば、分権型ないし分散型社会というものは、「定常型社会」という社会全体のイメージとセットで考えてはじめて、より豊かでのびのびとしたものとして再定義されるのではないだろうか。(165~166ページ)

定常型社会へのソフトランディングが、新しい「豊かさ」のかたちをつくるのである

いまの日本社会に何より求められているのは、第一に「成長」後の社会の構想としての「定常型社会=持続可能な福祉国家」のビジョンであり、第二に現実的なプロセスとしての、各政党による「理念と政策」の提示と、それによって可能となる「価値の選択」をめぐる議論である。日本の場合、成長のカーブが急傾斜だったぶん、「定常化」への移行の”落差”は他の先進諸国に増して大きく、経済社会システムから人々の価値観に至るまで、それは困難をきわめる課題であろう。が、閉塞状況を抜け出す途が、「成長」のあくなき追求ではなく、「定常型社会へのソフトランディング」にあることだけは間違いない。

そしてその先に、あるいはそのプロセスのひとつひとつの歩みの中に、私たちの新しい「豊かさ」のかたちは確実に存在しているのである。(179ページ)

〇要するに広井にあっては、日本の経済・社会は「拡大・成長」志向から「成熟化・定常化」へと転回している。「定常型社会」は、「退屈で停滞的な社会」(153ページ)ではなく、真の意味での「豊かさ」を実感できる「持続可能な福祉国家/福祉社会」として構想される。それは、「個人の生活保障がしっかりとなされつつ、それが資源・環境制約とも両立しながら(資源や自然環境の有限性を自覚しながら)長期にわたって存続しうる社会」(ⅵページ)の姿のことである。そこでは、学習・文化・スポーツ・レクリエーションや「ケア」(介護、保育、健康・医療、福祉、教育、等々)、さらには「自己実現」に向けた学習・教育・趣味などに時間が消費される(「時間の消費」)。この点が[1]における本質的な論点のひとつである。

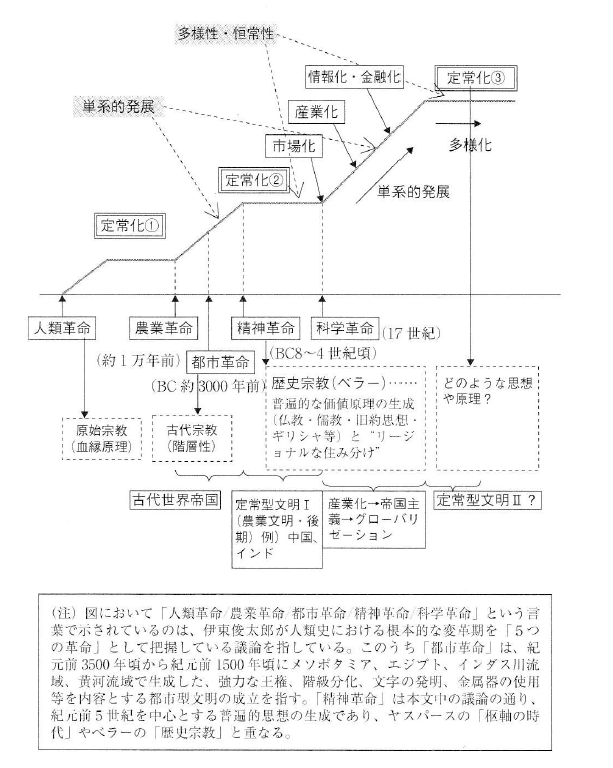

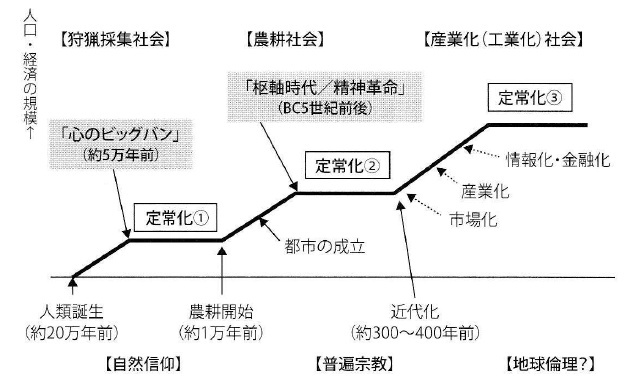

〇なお、広井は、[2]から[7]のそれぞれにおいて、人類史のなかの「定常型社会」について「概念図」を示して説述している。そこでは、要するに、「人口や経済の量的な拡大・成長の”後”の時代に、真に豊かな文化的な革新が生じる」([7]161ページ)。定常期は、「真の意味での各人の『創造性』が発揮され開花していく社会」であり、「文化的創造の時代」([4]46ページ)である。しかもそれは、人類の歴史の「長いタイムスパンをとればむしろ”常態”ともいうべきあり方であり」([2]130~131ページ)、現代という時代は人間の歴史のなかで「第3(3度目)の成熟・定常期への移行期」([7]161ページ)である。

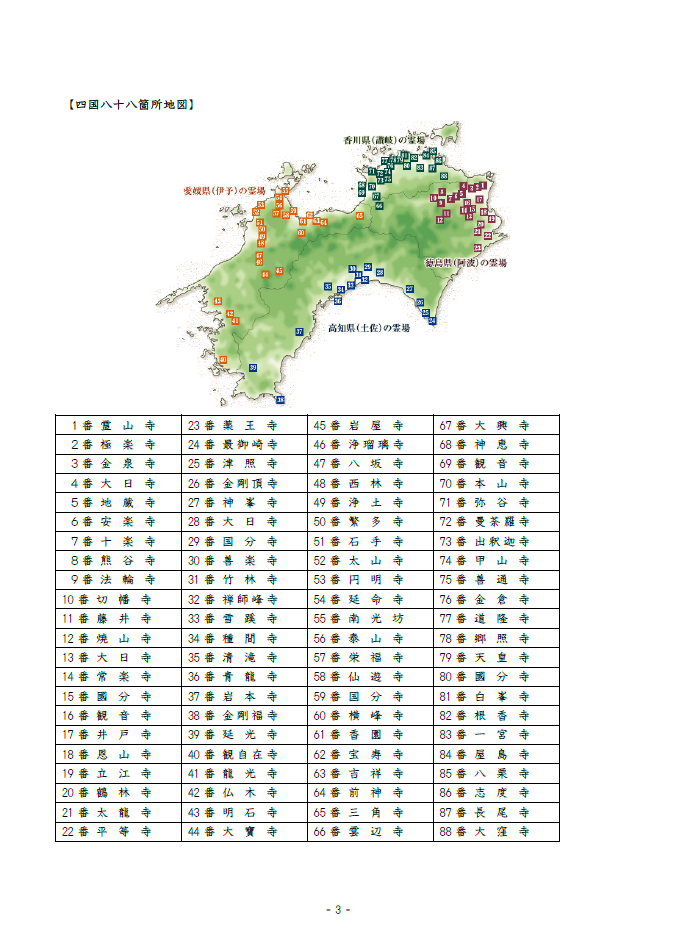

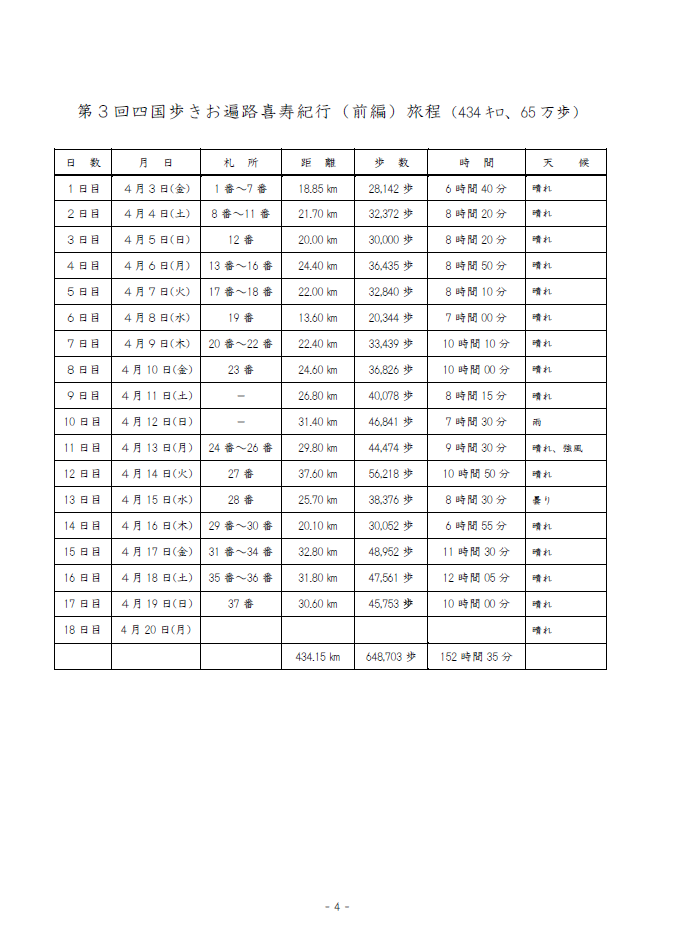

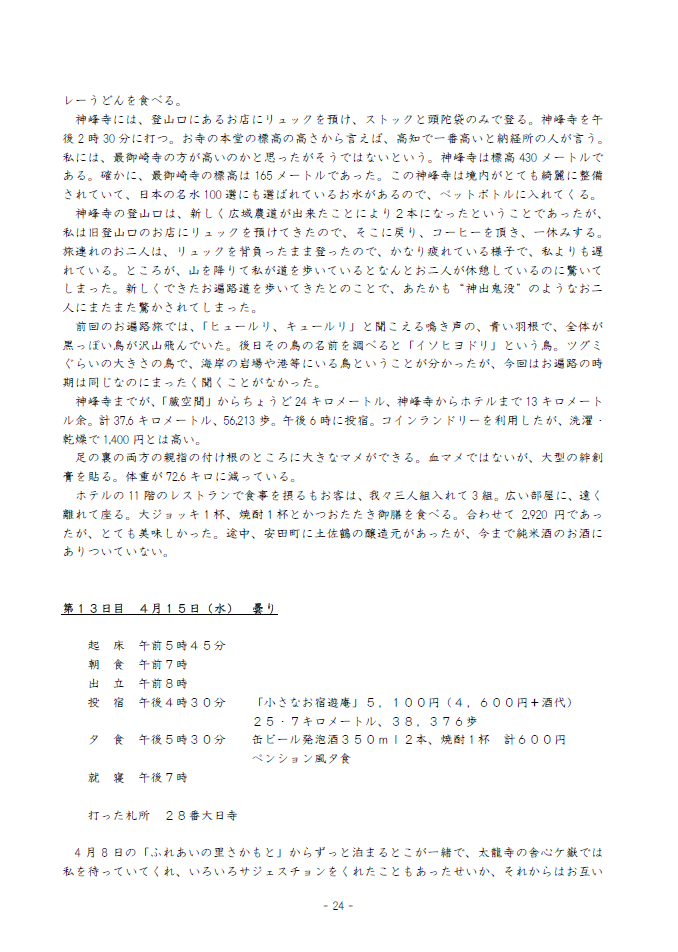

〇ここで、[3]と[7]における概念図を参考のために供しておくことにする(上図:「人類史の中の『定常型社会』[3]266ページ、下図:「人類史における拡大・成長と定常化のサイクル」[7]160ページ)。

〇広井の主張は概略こうである。人類の歴史を長い目で見ると、定常化のサイクルが3回あった。(1)約20万年前頃にアフリカでホモ・サピエンスが誕生し、狩猟採集社会の前半に一気に人口が増加した。そこには、自然信仰や「互恵的利他主義」(互酬性)が存在していた。後半になると社会は安定し、定常化していく。その過渡期の時代・狩猟採集社会の後半期、いまからおよそ5万年前の時期に、「心のビックバン」(文化の爆発)と呼ばれる現象が起こった。すなわち、フランスのラスコー洞窟の壁画や日本の縄文時代の装飾品などに代表される文化的・芸術的作品が一気に生まれた。(2)時代が下(くだ)って、約1万年前にメソポタミアで農耕が始まった。そこでまた人口が増えて「都市」が形成され、各地に波及していった。この農耕社会においても、後半は定常化していく。紀元前500年前後に、ドイツの哲学者カール・ヤスパースが「枢軸時代」(すうじく:物事の中心)と呼んだ「精神革命」(伊東俊太郎)が同時多発的に起こった。ギリシャ哲学をはじめ、インドの仏教、中国の儒教や老荘思想、中東の旧約思想(キリスト教やイスラム教の源流)などの「普遍的な価値原理」を志向する思想や宗教がそれである。(3)さらに時代が下った約300~400年前には、産業化・工業化社会が始まり、また一気に人口が増大した。そしていま、第4の拡大・成長へ向かうのか、あるいは第3の定常型社会を迎えるのか、その岐路に立っている。第3の定常型社会では、①自然や地球資源の制約や有限性、②地球全体の風土的・環境的な多様性、③「ローカル」(地域的・個別的)と「ユニバーサル」(普遍的、宇宙的)の総合化・循環的融合(「グローバル」(多様生成的))、などを内容とする価値や倫理(「地球倫理」)が要請されるのであろうか([4]236~259ページ。[7]152~161、299~303ページ)。

(2)『コミュニティを問いなおす』筑摩書房、2009年8月([3])

閉鎖性の強いコミュニティのなかで、個人の社会的孤立が深刻化している

戦後の日本社会とは、一言でいえば「農村から都市への人口大移動」の歴史であった。都市に移った日本人は、(独立した個人と個人のつながりという意味での)都市的な関係性を築いていくかわりに、「カイシャ」そして「(核)家族」という、いわば”都市の中のムラ社会”ともいうべき、閉鎖性の強いコミュニティを作っていった。

そうしたあり方は、経済全体のパイが拡大する経済成長の時代には、カイシャや家族の利益を追求することが、(パイの拡大を通じて)社会全体の利益にもつながり、また個人のパイの取り分の増大にもつながるという意味で一定の好循環を作っていた。しかし経済が成熟化し、そうした好循環の前提が崩れるとともに、カイシャや家族のあり方が大きく流動化・多様化する現在のような時代においては、それはかえって個人の孤立を招き、「生きづらい」社会や関係性を生み出す基底的な背景になっている。(9~10ページ)

コミュニティは、①生産と生活、②農村と都市、③空間と時間という3つの視点が重要である

「コミュニティ」というとき、①「生産のコミュニティ」と「生活のコミュニティ」、②「農村型コミュニティ」と「都市型コミュニティ」、③「空間コミュニティ(地域コミュニティ)」と「時間コミュニティ(テーマコミュニティ)」という三つの点を区別して考えることが重要である。(11ページ)

①については、都市化・産業化が進む以前の農村社会においては、「生産のコミュニティ」と「生活のコミュニティ」はほとんど一致していた。すなわち、農村の地域コミュニティが、そのまま「生産のコミュニティ」でありかつ「生活のコミュニティ」でもあった。高度成長期を中心とする急激な都市化・産業化の時代において、両者は急速に”分離”していくとともに、「生産のコミュニティ」としてのカイシャが圧倒的に優位を占めるようになっていった。経済が成熟化すると同時に、カイシャや家族という存在が多様化・流動化している現在、”地域という「生活のコミュニティ」は回復しうるか”という問いが浮上している。(12ページ)

②については、「農村型コミュニティ」とは、”共同体に一体化する(ないし吸収される)個人”ともいうべき関係のあり方を指し、それぞれの個人が、ある種の情緒的(ないし非言語的な)つながりの感覚をベースに、一定の「同質性」ということを前提として、凝集度の強い形で結びつくような関係をいう。これに対し「都市型コミュニティ」とは”独立した個人と個人のつながり”ともいうべき関係のあり方を指し、個人の独立性が強く、またそのつながりのあり方は共通の規範やルールに基づくもので、言語による部分の比重が大きく、個人間の一定の異質性を前提とするものである。(15ページ)

現在の日本の状況は、集団の内部では過剰なほど周りに気を遣ったり同調的な行動が求められる一方、一歩その集団を離れると誰も助けてくれる人がいないといった、「ウチとソト」との落差が大きな社会になっている。このことが、人々のストレスと不安を高め、生きづらさや閉塞感の根本的な背景になっている。(17ページ)

日本社会における根本的な課題は、「個人と個人がつながる」ような、「都市型のコミュニティ」ないし関係性というものをいかに作っていけるか、という点に集約される。(18ページ)

③については、人間の「ライフサイクル」というものを全体として眺めた場合、「子どもの時期」と「高齢期」という二つの時期は、いずれも地域への”土着性”が強いという特徴をもっている。戦後から高度成長期をへて最近までの時代とは、一貫して”「地域」との関わりが薄い人々”が増え続けた時代であり、それが現在(超高齢社会)は、逆に”「地域」との関わりが強い人々”が一貫して増加する時期にある。(19、20ページ)

こうした意味において、「地域」というコミュニティがこれからの時代に重要なものとして浮かび上がってくるのは、ある種の必然的な構造変化である。加えて、現役世代についても、ポスト産業化時代には(職住近接、SOHO〈ソーホー/Small Office/Home Office/小さな事務所や自宅で働く事業者。テレワーク、在宅勤務〉などのトレンドの中で)地域との関わりが相対的に増加していくことになる。(20~21ページ)

〇広井は「コミュニティ」という言葉・概念について、ひとまず次のように理解する。「コミュニティ=人間が、それに対して何らかの帰属意識をもち、かつその構成メンバーの間に一定の連帯ないし相互扶助(支え合い)の意識が働いているような集団」(11ページ)、がそれである。

〇そのうえで広井は、日本の経済・社会はいま、成熟化・定常化の時代にあって、「地域」という空間を舞台にしたコミュニティの重要性が高まり、それに適応する人々の関係性(つながり)や行動様式を組み換えることが求められている、という。すなわち、人間にとって本質的で補完的な「農村型コミュニティ」と「都市型コミュニティ」、「地縁型コミュニティ」と「テーマ型コミュニティ」をいかに融合させるか。感情的・情緒的レベルのつながりではなく、集団を超えて、人と人が独立しながら、「普遍的な原理やルール」によってつながるという関係性をいかに形成するか、がいま問われている。その原理やルールは、形式的な挨拶やお礼の言葉なども含むが、「人間が(所属する集団の違いを超えて)”人として”遵守すべき規範原理であったり、言語化された共通の理念であったりする」(249ページ)。それは、前述の「地球倫理の可能性」と重なることにもなる(そして、私事ながら本稿の冒頭の話につながる。本ブログの<雑感>(105)2020年3月31日投稿、を参照されたい)。

(3)『人口減少社会のデザイン』東洋経済新報社、2019年10月([7])

現在の日本社会は「破局シナリオ」に至る蓋然性(実現性)が高い

日本社会が持続可能性において危機的である。特に次のような点が重要ないし象徴的な事柄と言える。(15ページ)

①財政あるいは世代間継承性における持続可能性

日本政府の債務残高ないし借金は1,000兆円あるいはGDPの約2倍という、国際的に見ても際立って大きな規模に及んでおり、膨大な借金を将来世代にツケ回している。その背景には、「経済成長がすべての問題を解決してくれる」という高度経済成長時代に染みついた発想を今も根強く引きずっているという点がある。「人口減少社会のデザイン」において重要なのは、こうした「拡大・成長」型の思考の枠組みから抜け出していくことにある。(16、18ページ)

②格差拡大と人口における持続可能性

高度成長期を通じて貧困世帯は一貫して減っていったが、1995年を谷として生活保護を受ける人の割合は増加に転じ、その後も着実に増えている。日本においては若者に対する社会保障その他の支援が国際的に見てきわめて手薄であり、特に若い世代の雇用や生活が不安定になっている。そのことが未婚化・晩婚化の背景ともなり、それが出生率の低下につながり、人口減少をさらに加速させるという、悪循環が生まれている。(18、19ページ)

③コミュニティないし「つながり」に関する持続可能性

「社会的孤立」は、家族などの集団を超えたつながりや交流がどのくらいあるかに関する度合いを指している。日本は社会的孤立度が先進諸国の中でもっとも高い国ないし社会になっている。現在の日本社会は”古い共同体(農村社会など)が崩れて、それに代わる新しいコミュニティができていない”という状況にあり、そのことが「社会的孤立」という点に現れている。(19、20ページ)

日本は「持続可能シナリオ」よりも「破局シナリオ」に至る蓋然性(がいぜんせい)が高い。「破局シナリオ」という表現の主旨は、財政破綻、人口減少加速(←出生率低下←若者困窮)、格差・貧困拡大、失業率上昇(AI・人工知能による代替を含む)、地方都市空洞化&シャッター通り化、買物難民拡大、農業空洞化等々といった一連の事象が複合的に生じるということである。(21ページ)

「持続可能性」や個人の創発性に軸足を置いた社会モデルを志向する必要がある

「持続可能な福祉社会」を志向・実現するために不可避の論点を記すと、次のようになる。(「帯」より。311~313ページ)

①将来世代への借金のツケ回しを早急に解消

②「人生前半の社会保障」、若い世代への支援強化

③「多極集中」社会の実現と、「歩いて楽しめる」まちづくり

④「都市と農村の持続可能な相互依存」を実現する様々な再分配システムの導入

⑤企業行動ないし経営理念の軸足は「拡大・成長」から「持続可能性」へ

⑥「生命」を軸とした「ポスト情報化」分散型社会システムの構想

⑦21世紀「グローバル定常型社会」のフロントランナー(先導者)日本としての発信

⑧環境・福祉・経済が調和した「持続可能な福祉社会」モデルの実現

⑨「福祉思想」の再構築、”鎮守の森”に近代的「個人」を融合した「倫理」の確立

⑩人類史「3度目の定常化」時代、新たな「地球倫理」の創発と深化

〇①から⑤は、比較的具体性が高く、⑥から⑩はより中長期的な時代認識や理念に関わる内容となっている。以上のうち、③の「多極集中」について広井は次のように説く。それは、「一極集中」でも、その対概念としての「多極分散」のいずれとも異なる都市・地域のあり方である。国土あるいは地域の「極」となる都市やまち・むらが多く存在し、その極となる場所はできる限り生活に必要な諸機能が集約され、歩行者中心の「コミュニティ空間」(歩いて楽しめる街)が重視される都市・地域のあり方をいう(122ページ)。

〇④については、次のことが指摘される。農村の過疎化等の問題は、「人口減少社会」それ自体に原因があるのではない。それは、農村(地域)がもつ固有の価値や風土的・文化的特性を活かしながら、地域の活性化に資するヒト・モノ・カネ等の流れと、それを支える公共政策や社会システムをどうつくるかという、「政策選択や社会構想」の問題である(31、51ページ)。その問題解決を図る主体はまず政府である。いま、「東京(都市)は進んでいる、地方(農村)は遅れている」という発想の転換が求められる。「若い世代のローカル志向」「高度成長期の”地域からの離陸”の時代から、”地域への着陸”の時代への変化」(52ページ)が見られる。

〇⑥の「ポスト情報化」は広井にあっては、資本主義と科学の基本コンセプトは17世紀以降、「物質→エネルギ→情報→生命」という流れで変遷・進化してきた。「情報化」には「グローバル化」を促すベクトルと、「ローカル化」ないし分散化を促すベクトルの両方が含まれているが、「情報」はすでにその成熟期に入っている。これからの「ポスト情報化」時代の科学や経済社会・生活・消費の基本的なコンセプトは、「生命/生活(life)」である(139、143、146ページ)。

〇⑦の「グローバル定常型社会」という言葉や概念の基底にあるのは、次のような認識(展望ないし視座)である。「21世紀後半に向けて世界は、高齢化が高度に進み、人口や資源消費も均衡化するような、ある定常点に向かいつつあるし、またそうならなければ持続可能ではない」(76ページ)。日本は世界一の超高齢社会である。

〇⑧の「持続可能な福祉社会」とは、(「持続可能性」は「環境」と関わり、「福祉」は富の分配の公正や個人の生活保障に関わるものなので)、「個人の生活保障や分配の公正が実現されつつ、それが環境・資源制約とも調和しながら長期にわたって存続できるような社会」を意味する。別言すれば、「持続可能な福祉社会」という言葉・概念の主眼は、「環境」と「福祉」の問題をトータルにとらえる点にある(282~283ページ)。

〇⑨の「福祉思想」に関する言説の大枠はこうである。江戸時代までの日本人は、神道と仏教と儒教をそれなりにうまく組み合わせて一定のバランスを保ってきた。明治維新前後から第2次世界大戦までの時期は、富国強兵と国家神道などによって「福祉思想の形骸化(政治化)」が進んだ。戦後から高度成長期をへて最近に至る時期は、「経済成長」が日本人の“宗教”ないし精神的な拠り所になり、「福祉思想の空洞化」が進んだ。そして現在の日本の状況においては、“神仏儒”の伝統的な世界観や倫理を再評価するとともに、独立した個人が個別の集団やコミュニティを超えてつながるという「公共性」(「集団を超える価値原理」)への志向が重要になっている(296~298ページ)。いずれにしろ、福祉思想や価値原理についての探究や構築が持続可能な福祉社会の実現において、強く求められる。

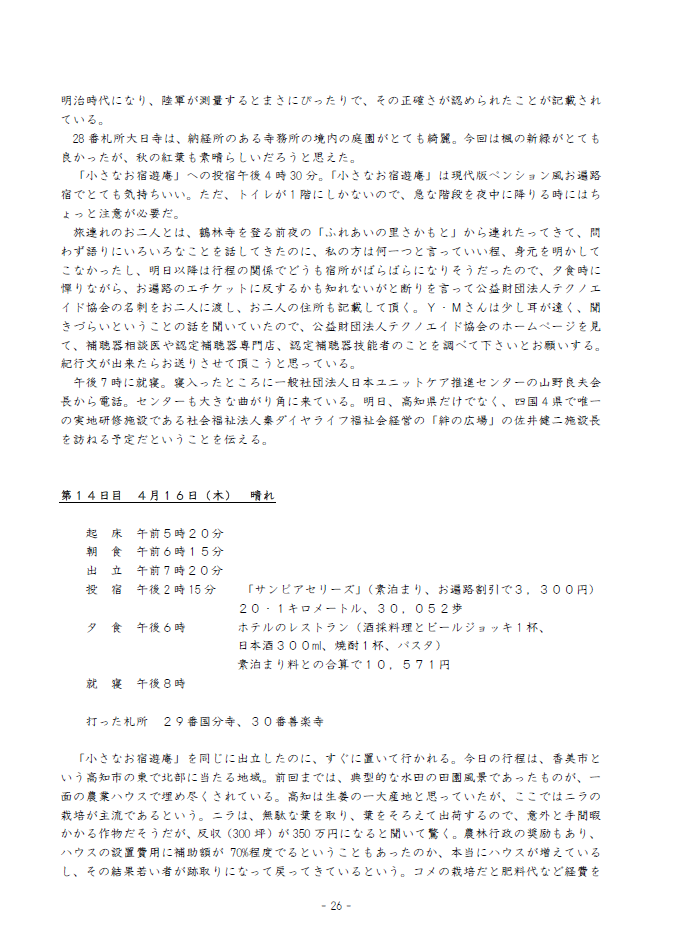

〇地域コミュニティの中心として特に重要視される場所は、学校や福祉・医療関連施設であろう。広井は⑨の「鎮守の森」(神社の境内やその周辺にある森林)について、それは日本人の自然観や自然信仰との関連で、「地域コミュニティの拠点として存在しており、現在の日本におけるコミュニティの再生という課題とも深い次元でつながっている」(126~127ページ)という。

〇⑩の「地球倫理」については、一部既述のように、①自然や地球資源の制約や有限性、②地球全体の風土的・環境的な多様性、③「ローカル」(地域的・個別的)と「ユニバーサル」(普遍的、宇宙的)の総合化・循環的融合(「グローバル」(多様生成的))、などを内容とする価値や倫理をいう。別言すれば、”神仏儒”の「神」(自然信仰)と「仏儒」(普遍宗教や普遍思想)、近代的な原理としての「個人」ないし「個人の自由」という価値、それに「第3の定常化時代」における「プラスα」、すなわち「伝統的な価値としての、”神仏儒”」+「近代的な原理としての個人」+「α」からなる理念や価値、世界観(すなわち思想・哲学・原理)が「地球倫理」を可能にする。(299ページ)。なお、通常「グローバル」「グローバリゼーション」という言葉が使われる場合は、世界が均質化・一様化していくといった意味で使われることが多い(302ページ)。広井がいう「グローバル」との違いに留意したい。

付記

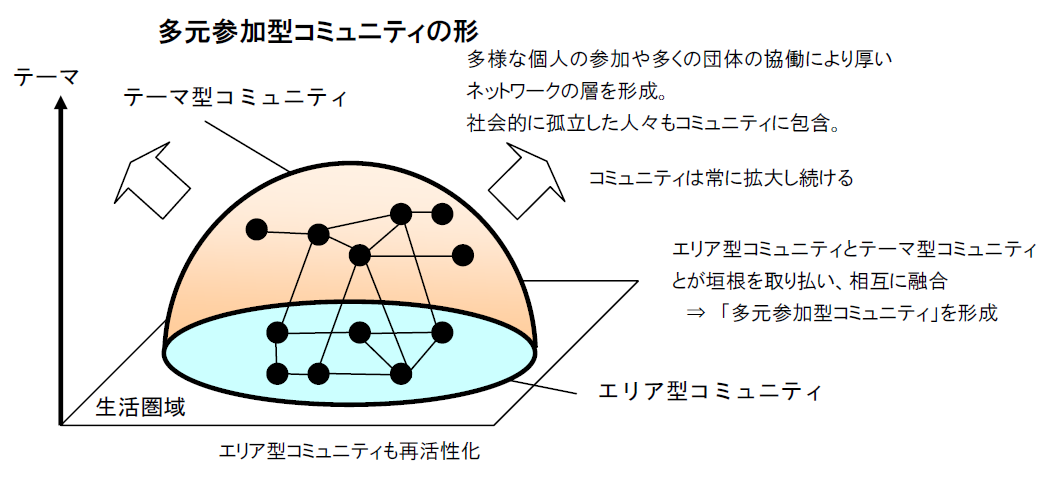

内閣総理大臣の諮問機関であった国民生活審議会(2009年廃止)の総合企画部会が、2005年7月に『コミュニティ再興と市民活動の展開』と題する報告書を提出した。[3]が出版された4年前、いまから15年前のことである。いささか旧聞に属するが、そこでいう「多元参加型コミュニティ」は、「地縁型(エリア型)コミュニティ」と「テーマ型コミュニティ」の融合を説く広井の言説に通底する。ここで、長い引用になるが、「多元参加型コミュニティ」に関する一節を紹介しておくことにする(抜き書き。見出しは一部調整)。

コミュニティを求める経済社会の変化

これまでの経済発展は、国民の生活水準の向上をもたらす一方で、企業や行政が主体となって暮らしのニーズを満たす環境を生み出した結果、身近な問題であっても地域の人々が「自立」して積極的に解決に動く意欲を希薄化させた面も否定できない。

しかしながら、近年、経済社会における変化が進む中で、このような人々の意識に大きな変革が求められている。

●暮らしにおける多様なニーズの出現

核家族化が進み、家族だけではこなしきれない高齢者の世話や育児への相互扶助に関するニーズ、地域の魅力を再認識して交流を増やしたいというニーズ、防犯・防災など暮らしの安全・安心を高めたいというニーズ、健康寿命の伸長に伴う退職後の生きがいを発揮する機会に関するニーズなど、多様なニーズが新たに出現している。

●人々の社会的孤立の深刻化

独り暮らしの高齢者やいわゆる「ニート」と呼ばれる若者など、人と人とのつながりに属さず社会的に孤立した人々が増え、高齢者の孤独死、引きこもりの増加などの問題が発生している。そうした人々をつながりの中に回帰し、共に支え合う社会へと変えていくことが急務となっている。

●企業や行政が果たす役割の限界と新たな動き

これまで経済発展の中で暮らしのニーズを満たしてきた企業や行政の対応には限界がある。そもそも、営利企業は本質的に採算を考慮せざるを得ず、社会的に重要であっても市場で評価されない財・サービスの提供について制約がある。このため、企業の社会的責任(CSR)に対する認識が高まる中で、地域活動を行う団体との協力・連携などに関心が寄せられている。一方、行政も公平性を原則とするため、均質的なサービスを提供するには効率的であっても、多種多様なニーズにきめ細かに対応することにはなじまない。加えて、昨今の厳しい財政制約の中で、これまで行政が担ってきた公共サービスの提供をより効率的な主体に任せていく動きが進んでいる。

こうした経済社会の変化の中で、企業や行政だけでなく、人々の暮らしを支える担い手としてコミュニティの役割が再び注目されている。(4~5ページ)

コミュニティ再興の必要性とその動き

●コミュニティとは、「自主性と責任を自覚した人々が、問題意識を共有するもの同士で自発的に結びつき、ニーズや課題に能動的に対応する人と人とのつながりの総体」のことをいう。

●経済社会の変化の中で、企業や行政だけでなく、人々の暮らしを支える主体として、自己解決能力を備えたコミュニティの役割が再び注目されている。

●同じ生活圏域に居住する住民の間でつくられるエリア型コミュニティが停滞する一方で、特定のテーマの下に有志が集まって形成されるテーマ型コミュニティが登場している。しかし、現状では、この2つのコミュニティの間において理解不足などの垣根が存在している事例が見られる。

●コミュニティを再興していくためには、①多様性と包容力、②自立性、③開放性という3つの条件を備える必要がある。

●そのためにも、エリア型コミュニティとテーマ型コミュニティとが補完的・複層的に融合し、多様な個人の参加や多くの団体の協働を促していく形が考えられ、いわば多元参加型とも呼べる新しい形のコミュニティを志向することが求められる。

●現在、各主体の連携を通じて様々な活動が進められているが、今後地域全体に広めていく上で、コミュニティ内外にネットワークを拡大・融合しうる市民活動団体の役割が期待される。(3ページ)

コミュニティ再興のために

(1)市民における公共心の育成

コミュニティ再興においては、エリア型コミュニティであれ、テーマ型コミュニティであれ、その基礎的な構成員である市民の参加が根源となる。その際に、市民の意識において、地域が抱えるニーズや課題に自ら取り組むという公共心が第一に求められる。

(2)3つの条件を満たす「多元参加型コミュニティ」の形成

経済社会の変化を背景にコミュニティの役割に対する期待が高まる一方で、旧来コミュニティの機能停滞や新旧コミュニティの対立がみられる中、コミュニティの再興のためには、形成されるコミュニティが次の3つの条件を満たすことが必要と考えられる。

●多様性と包容力

第一に、個人の自由な生活様式を前提として、幅広い世代や多様な価値観を持つ人々の参加を受け入れる大きな包容力が求められる。その際、社会的に孤立している人々もつながりの一員として受け入れることが重要である。

●自立性

第二に、地域の問題を市民自らの問題と受け止め、行政任せではなく、自立的に取り組む姿勢が必要である。課題によっては、行政に積極的に提案や働きテーマかけを行うこともありうる。資金や人材など活動に必要な資源についても自立できることが望まれる。

●開放性

第三に、コミュニティの参加者が開放的になって、コミュニティ外との積極的な対話や交流を図ることが重要である。これにより、外部からのいわば新しい風を迎え入れるとともに、コミュニティ内部の情報を発信する機会に恵まれ、更なる協力関係の発展につながることも考えられる。

上述のような条件を満たすコミュニティの姿として、地域的に区分されたコミュニティを基礎としながら、従来のエリア型コミュニティとテーマ型コミュニティが必要に応じて補完的・複層的に融合することで、多様な個人の参加や多くの団体の協働を促す、いわば「多元参加型コミュニティ」が想定される。こうしたコミュニティの中では、主体間に厚いネットワークの層が形成されることとなろう。(9~10ページ)

〇全国の老人クラブでは、2014(平成26)年度から2018(平成30)年度にかけて、「100万人会員増強運動」(「5カ年計画」)が展開された。2013年3月末現在の全国の老人クラブは11万487クラブ、会員数は648万8,740人、2019年3月末現在では9万5,823クラブ、524万5,723人である(厚生労働省調べ)。運動目標の750万人には程遠く、「笛吹けども踊らず」の結果に終わった。運動を主唱した全国老人クラブ連合会と都道府県・指定都市老人クラブ連合会は、その原因や背景についてどう捉えているのか。

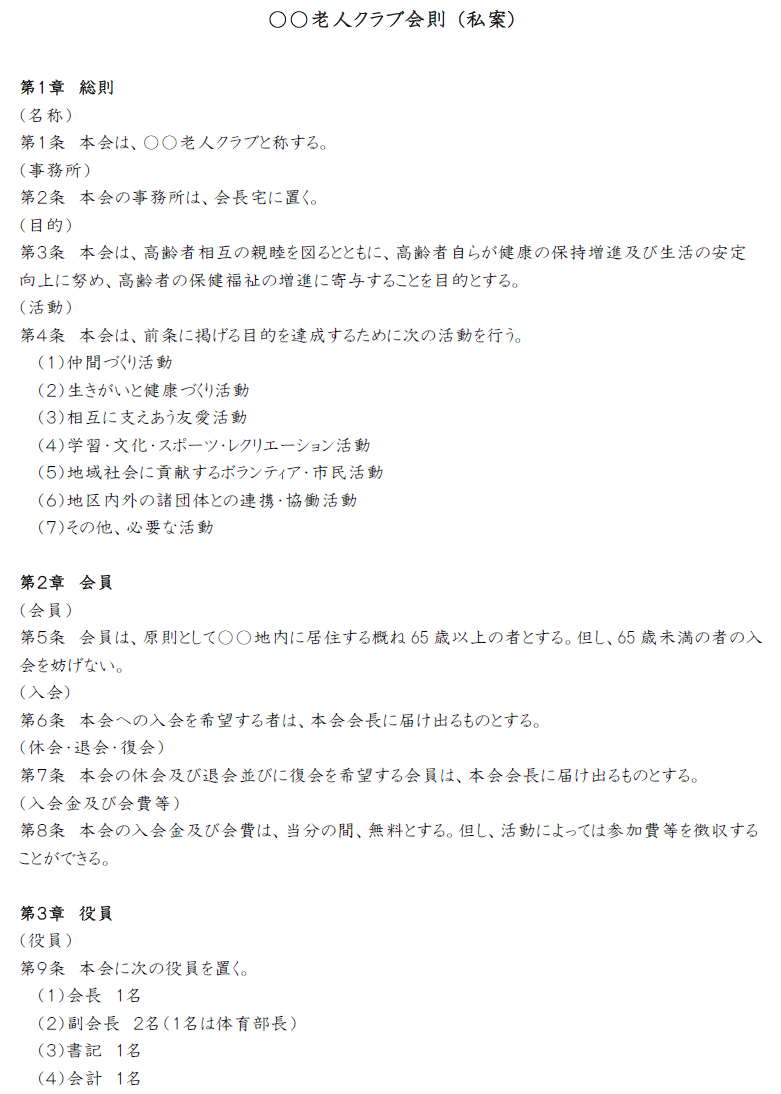

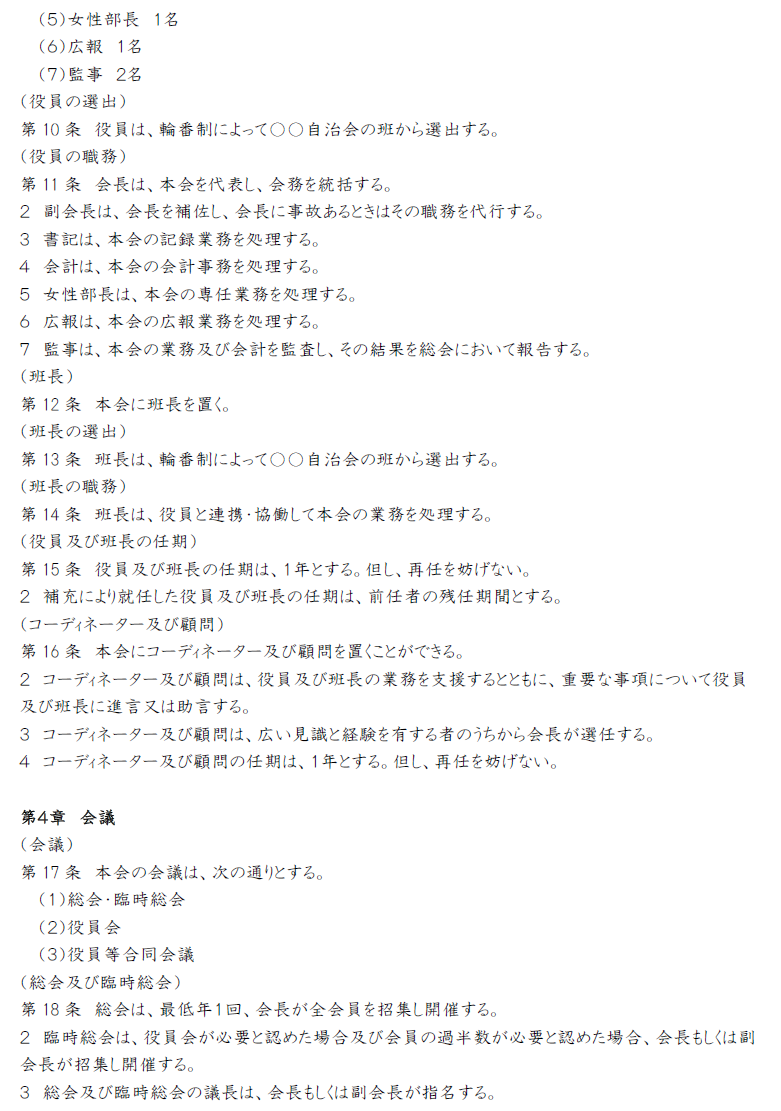

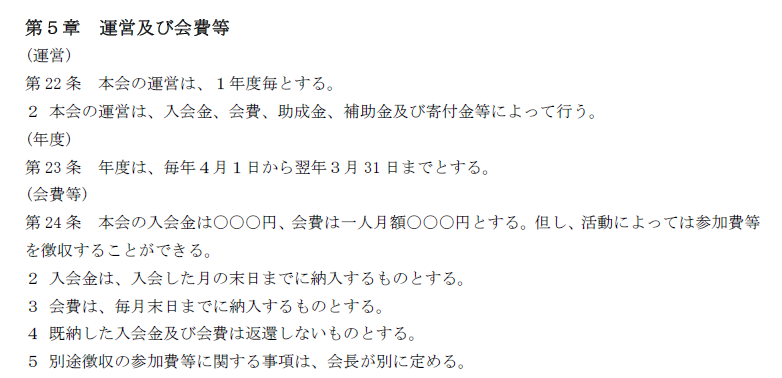

〇単位老人クラブにまず求められるのは、組織自体の改革や新しい体制づくり、自治会・町内会や社会福祉協議会、公民館・コミュニティセンターなどの地域組織・団体との連携・共働のあり方、等について検討することであろう。そんなことを考えるなかで、本ブログの<雑感>(47)「“いまどきの年寄り”が『老人クラブ』に学ぶ―機能としての、もうひとつの福祉教育―」/2017年5月4日投稿、を読んだという読者から、老人クラブの会則(規約)に関する問い合わせをいただいた。

〇それに応えるために、<雑感>(47)の拙稿をベースにした「〇〇老人クラブ会則(私案)」を作成してみた。以下のそれは、規定が不十分であり、問題点があることは重々承知している。また、あくまでも私案であることを断っておきたい。

備考

「入会金」「会費」の納入を必要とする場合は、第2章第8条を削除し、第5章を次のように規定することになろうか。

参照

<雑感>(47)“いまどきの年寄り”が「老人クラブ」に学ぶ―機能としての、もうひとつの福祉教育―/2017年5月4日/本文

● 「定住」しないのならあれこれいう資格はないよ、当然でしょ!

● しょせん「よそ者」は「よそ者」ですよ、そうじゃないですか!

● 火事と葬儀には手を貸すという「村八分」(の二分)さえも残っていないんだよ!

● 「ないものねだり」ではなく「あるもの探し」って言われるんだけどね!

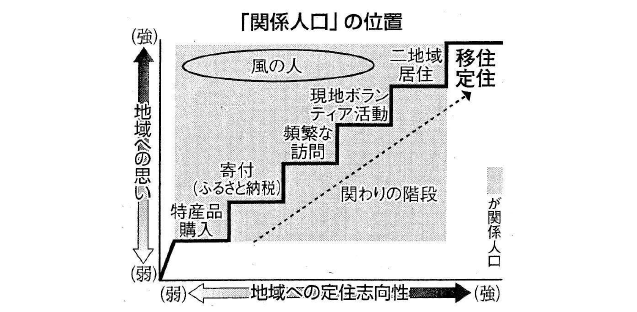

〇国土交通省(国土政策局総合計画課)が、2019年9月、「関係人口」の実態を把握するため、三大都市圏(首都圏、中部圏、近畿圏)に居住する18歳以上の人を対象に、インターネットによる「地域との関わりについてのアンケート」調査を実施した(有効回答数:28,466人)。その結果、調査対象地域の18歳以上の居住者(約4,678万人)のうち、約1,080万人、23.2%が「関係人口(訪問系)」として、日常生活圏、通勤圏等以外の特定の地域を訪問していることが分かった。「関係人口(訪問系)」とは、日常生活圏、通勤圏、業務上の支社・営業所訪問等以外に定期的・継続的に関わりがある地域があり、かつ訪問している人(地縁・血縁先の訪問〈帰省を含む〉を主な目的としている人を除く)をいう。

〇「関係人口(訪問系)」の結果の内訳は、地縁・血縁先以外の地域で飲食や趣味活動等を行う「趣味・消費型」が約489万人、10.5%。地域の人との交流やイベント、体験プログラム等に参加する「参加・交流型」が約272万人、5.8%。地域においてテレワークや副業を実施したり、地元企業等における労働や農林水産業に従事する「就労型」が約181万人、3.9%。地域産業の創出や地域づくりプロジェクトの企画・運営、協力、地域づくり・ボランティア活動への参加等を行う「直接寄与型」が約141万人、3.0%、となっている(以上、2020年2月18日付ブレスリリースから抜粋/国土交通省ホームページより)。

〇いま、こうした地方や地域(農山村)との多様な関わりの現状や動向をどう捉えるか、が問われている。そのまえに、まだ認知度が高い言葉ではない「関係人口」とは、そもそも何か。本稿では、この基本的な問いに答えるための資料を以下に紹介し、それぞれの言説をメモっておくことにする。

(1)高橋博之『都市と地方をかきまぜる―「食べる通信」の奇跡―』(光文社新書)光文社、2016年8月

地方自治体は、いずこも人口減少に歯止めをかけるのにやっきだが、相変わらず観光か定住促進しか言わない。しかし観光は一過性で地域の底力にはつながらないし、定住はハードルが高い。私はその間を狙えと常々言っている。観光でも定住でもなく、「逆参勤交代」で地方を定期的に訪ねるというニーズは、広がる一方だと思う。交流人口と定住人口の間に眠る「関係人口」を掘り起こすのだ。

日本人自体がどんどん減っていくのだから、定住人口を劇的に増やすのは至難の業だ。しかし関係人口なら増やすことができる。私の周辺の都市住民たちには、移住は無理だけれど、こういうライフスタイルならできるという人間がとても多い。現実的な選択肢だ。関係性が生み出す力をいかに地域に引き込むか、である。(107~108ページ)

〇高橋博之(たかはし・ひろゆき)にあっては、「関係人口」とは「交流人口と定住人口の間」であり、その具体的な関わり方は都市住民が地方を定期的に訪ねる「逆参勤交代」である。それは、「都市と地方をかきまぜる回路」「都市と地方がつながる回路」(108ページ)である。さらに、「関係人口」は、生産者と消費者を「かきまぜ」、「共感と参加」を産み、「生きる喜びや生きる実感、生きる意味といった『生』への手応えを感じる」(174ページ)ことに通じる(「生活者」)。

(2)指出一正『ぼくらは地方で幸せを見つける―ソトコト流ローカル再生論―』(ポプラ新書)ポプラ社、2016年12月

地方を元気にする方法として、これまでは移住者が増えて人口増を目指すことか、観光客がたくさん訪れることによって経済効果が上がるかのどちらかが主流でした。しかし、日本はこれからどんどん人口が減り、東京ですら2020年には人口減に転じると予測されているなか、このふたつの方法で人を集めることはどの地域でも難しくなっています。地方の課題は、人口減に歯止めをかけることではない。そこにいち早く気づいた地域が、真っ先に取り組んでいるのが「関係人口」を増やすことです。

地域経済の活性化戦略のひとつに、「定住人口」「交流人口」というキーワードがあります。その地域に住んでいる人を「定住人口」と呼ぶのに対して、地域外から旅行や短期滞在で訪れる人のことを「交流人口」といいます。これまでは、このふたつのどちらに政策の重きを置くかということが行政の視点でした。ところが最近、どちらにも当てはまらない新しい人口が生まれています。「関係人口」といわれるものです。

関係人口とは、言葉のとおり「地域に関わってくれる人口」のこと。自分のお気に入りの地域に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に通わなくても何らかの形でその地域を応援してくれるような人たち。いくつかの地域ではそうした関係人口が目に見えて増えており、そこでは中心となる人が地域づくりを始めるようになりました。(中略)「交流人口」と違い、積極的に地域の人たちと関わり、その社会的な足跡や効果を「見える化」しているのが、「関係人口」といえるでしょう。(218~220ページ)

〇指出一正(さしで・かずまさ)にあっては、「関係人口」とは「地域に関わってくれる人口」であり、「交流人口」との違いは関与の度合いによる。まちづくりは、「この人が自分の地域に関わってくれたら、よい方向に動き出すに違いないと思える存在。そんな熱意のある人(「ローカルヒーロー」)がひとりでも増えること」(223ページ)による。関係人口の主要な担い手である若者が求めるのは「関わりしろ」、つまり「その地域に自分が関わる余白があるかどうか」(33~34ページ)である。まちづくりのゴールは「移住」者や「観光」客の増加ではない。

(3)小田切徳美「『農村関係人口』の可能性」『日本農業新聞』2017年6月

現在では移住ばかりが注目されているが、つぶさに実態を見れば、人々の農村への関わりは段階的である。例えば①地域の特産品購入 → ②地域への寄付 → ③頻繁な訪問(リピーター)→ ④地域でのボランティア活動 → ⑤準定住(年間のうち一定期間住む、二地域居住)→ ⑥移住・定住――という、いわば「関わりの階段」があることを以前指摘した。この状況をある一時点で切り取れば、人々の農村への関係は「無関心―移住」という両極端ばかりではなく、濃淡が生じることになる。

このことから、実は次のことが導かれる。第一に、多様な階段を想定し、準備することが政策の役割の一つとなる。先に示した6段階は一例であり、もっと段階は多く、そしてバリエーションもあろう。最近ではよく見られる「お試し移住」などは、新たにつくられた階段である。第二に、移住促進政策とは、下の段から上の段に上る一歩を支えることの積み重ねであり、それだけきめ細かい対応が必要になる。例えば、特産品を購入した人に対して、地域のためのクラウド・ファンディング(インターネットを通じて不特定多数の人から資金を調達すること)やふるさと納税の案内をするのは、有効な手段となろう。

つまり、移住の促進のためには、この関係人口の裾野を広げることが重要であると分かる。それを上のように図式化した。しかし、この図から逆に、関係人口論にはさらに一歩進んだ、新しい要素があることも分かる。それは、関係人口論はこの「関わりの階段」を登るのに必ずしもこだわっていないことである。階段の同じ位置にとどまる人も含めて、関係人口であり、それを尊重する議論といえる。

また、階段から外れている関係人口も生まれている(図中上部に記載)。それはローカルジャーナリストの田中輝美氏らが明らかにした「風の人」である(『よそ者と創る新しい農山村』)。特定の農村に強い思いを持ちながらも、あえてその地域に定住しないライフスタイルを選ぶ若者群の存在が指摘されている。地域外から交流のコーディネートをする人もいる。(「『農村関係人口』の可能性」『日本農業新聞』2017年6月4日付より一部抜粋)

〇小田切徳美(おだぎり・とくみ)にあっては、「(農村)関係人口」とは「農村に対して多様な関心を持ち、多様に関わる人々の総称」である。人々の農村との関係については、①「無関心―移住」という両極端ばかりではなく、濃淡(「階段」)がある。②「関わりの階段」を登ることに必ずしもこだわるものではない。③階段の同じ位置にとどまる人や、階段から外れている人もいる。④関わりが多様であるがゆえに、集団としてではなく、個人的な対応が求められる。

(4)田中輝美『関係人口をつくる―定住でも交流でもないローカルイノベーション―』木楽舎、2017年10月

関係人口こそが、本格的な人口減少時代を迎えた日本社会=縮小ニッポンを救う新しい考え方であり、地方の新しい戦略になりうる。(中略)関係人口という考え方が広まることで、社会がより良くなる。

これまでは、地域を元気にするためには、その地域に住む「定住人口」を増やすか、短期的に訪れる「交流人口」を増やすか、ということが大事だとされてきました。最近は特に、定住人口を増やす競争が盛んになっています。

しかし、日本全体の人口が減る中で、地域間で定住人口の奪い合いをしていても、疲弊するだけだと思いませんか? どこかが増えれば、どこかが減るのです。(6~7ページ)

たとえ住んでいなくても、地域を元気にしたいと思って実際に地域を応援し、関わる仲間が増えれば、地域は元気になる。(7ページ)

〇田中輝美(たなか・てるみ)にあっては、「関係人口」とは「地域に多様に関わる人々=仲間」(8ページ)のことである。「関係人口」の最終的なゴールは、「離れていても、関係を持ち、役に立ってもらえばそれでいい。仲間でいること」である。そこに「移住」や「定住」の価値を持ち込むことは、「関係人口自体を否定する」(242ページ)ことにもなりかねない。「関係人口であり続けた結果、関わりのグラデーション(段階的な変化)が深くなり、移住という次の段階に進むということは当然あり得る。それでも、あくまでも移住、定住は、ゴールではなく、結果の一つ」(243ページ)なのである。

〇「関係人口」というこの新しいあり方は、「交流や定住というこれまでの考え方をバージョンアップさせた、よそ者と農山村の『共創』と名付けてもよい」。「多様なよそ者と関わりながら、ともに地域課題の解決へのチャレンジを続ける。これこそが、人口減少という新しい時代を迎えた中での目指すべき農山村の姿であり、その先に再生という結果が見えてくる」(田中輝美著・小田切徳美監修『よそ者と創る新しい農山村』〈JC総研ブックレット〉筑波書房、2017年3月、55、56ページ)。

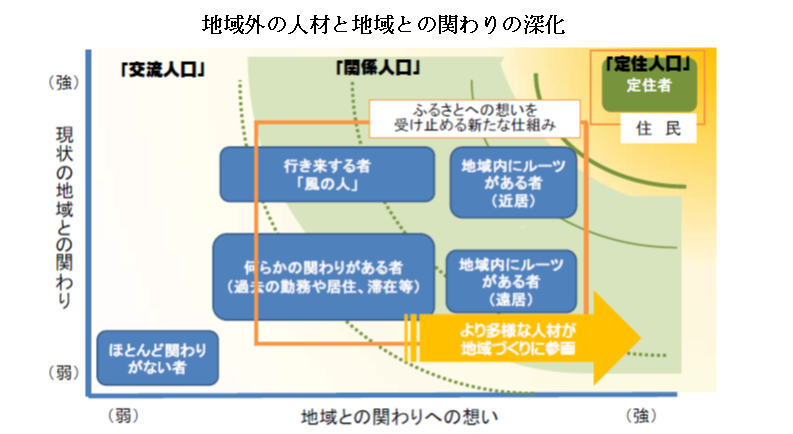

(5)総務省『これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会報告書―「関係人口」の創出に向けて―』2018年1月

都市部には、特定の地域を「ふるさと」として想いを寄せ、地域外から「ふるさと」を支える主体となりうる人材が相当数存在している。

こうした地域外の人材を「ふるさと」との関わりで分類すると、まず、その地域にルーツがある者として、近隣の市町村に居住する「近居の者」と遠隔の市町村に居住する「遠居の者」が存在する。また、ルーツがない者としては、過去にその地域での勤務や居住、滞在の経験等を持つ「何らかの関わりがある者」のほか、ビジネスや余暇活動、地域ボランティア等をきっかけにその地域と行き来するいわば「風の人」が存在する。

これらの地域外の人材と「ふるさと」との多様な関わりを踏まえると、必ずしも移住・定住のみを目標とするのではなく、地域内外の人材が「ふるさと」との複層的なネットワークを形成することにより、地域づくりに継続的に貢献できるような環境を整えることも重要となっている。(10ページ)

〇総務省は、2016年11月に「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会」(座長:小田切徳美)を設置し、2018年1月、議論の成果を『報告書』として公表した。『報告書』では、「関係人口」とは「長期的な『定住人口』でも短期的な『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わる者」(1ページ)をいう。そして、「地域外の人材による資金や知恵、労力の提供は、地域内の内発的エネルギーと結びつきやすく、ここに地域再生の糸口がある。移住・交流、「ふるさと」との関わりの深化を推進し、地域内外の連携によって自立的で継続的な地域づくりを実現することが重要である」(19ページ)、とする。ここでのキーワードのひとつが、「ふるさと」である。そのうえで、今後の方向性(政策化)について、次の3点を指摘する。①段階的な移住・交流を支援する(移住・定住希望者の段階的なニーズに対応した施策の検討)、②「ふるさと」への想いを受け止める(人々と「ふるさと」とのより深い関わりを継続的に築く新たな仕組みの検討)、③地域における環境を整える(移住・交流、「ふるさと」との関わりの深化を図る取り組みをコーディネート・プロデュースする中間支援機能の育成と、その役割を担う人材育成の支援の検討)、がそれである。

〇「関係人口」という言葉を最初に使ったのは、前述の高橋博之であるとされる。そして、「関係人口」を国レベルで初めて位置づけたのは、前述の総務省の『報告書』である。しかも最近では、「関係人口」の創出・拡大が「地方創生」の主要な柱のひとつに位置づけられている。直近では、政府(内閣府)は、2019年12月、第2期(2020年度~2024年度)の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「関係人口」の創出・拡大を図るために、個人や企業と地方との関係を深める取り組みを関係省庁が連携して推進することを求めている。留意しておきたい。

〇周知のように、2014年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」「まち・ひと・しごと創生総合戦略」によって、「地方創生」政策・事業が具体的に始まった。そのねらいは、「人口減少の克服」と「地域経済の活性化」にあり、それが政府主導で、すなわち中央集権的・上意下達的に推し進められてきた。しかも、その政策・事業内容は、人口政策に比して、経済・産業政策が重視されている(偏向してきている)。その結果、予定調和的に、「雇用の創出」や「人口の獲得」の地方・地域間競争が激化し、人口の東京一極集中や地方の人口減少を阻止することはできないでいる。

〇「関係人口」は、経済・産業の振興だけを促すためのものではない。単に「数・量」を追求したり、特定の「地域・地区」を評価するものでもない。際立った「ローカルヒーロー」(指出)はいずれいなくなり、必要とされなくなる。ヒーローの地元住民化、地元住民のヒーロー化とでも言えようか。

〇「関係人口」は、地域と住民の「個性の尊重」「多様性の共生」を基本理念とする、「仲間づくり」「関係性(つながり)づくり」を進める。しかも、主体的・自律的な地方・地域・住民主導(ボトムアップ型)の、内発的な「まちづくり」に取り組む。従ってそれは、じっくりと時間をかけて、みんなで学びあい・支えあい・楽しみあいながら、地域の、豊かで快適な未来(あす)を拓くのである。

〇「まちづくり」の担い手は、内発的な動きが期待されるその地域に定住する住民だけではなく、その地域や住民などと継続的に多様な関わりを持つ「関係人口」もその担い手として捉えることが肝要である。そこに求められるのは、都市と地方や新・旧住民がつながる、あるいは混住する多様な住民の・住民による・住民のための「リーダーシップ」と「共働」、そして「社会変革」である。

補遺

小田切徳美「『農村関係人口』の可能性」『日本農業新聞』2017年6月4日付

社会的共通資本(Social Common Capital)は、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意味する。社会的共通資本は、一人一人の人間的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために、不可欠な役割を果たすものである。(宇沢弘文『社会的共通資本』〈岩波新書〉、2000年11月、4ページ)

社会的共通資本は自然環境、社会的インフラストラクチャー(infrastructure)、制度資本の三つの大きな範疇にわけて考えることができる。自然環境は、大気、水、森林、河川、湖沼(こしょう)、海洋、沿岸湿地帯、土壌などである。社会的インフラストラクチャーは、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなど、ふつう社会資本とよばれているものである。(中略)制度資本は、教育、医療、金融、司法、行政などの制度をひろい意味での資本と考えようとするものである。(同上書、5ページ)

〇筆者(阪野)の手もとに、佐々木実(ジャーナリスト)が書いた本が2冊ある。(1)『資本主義と闘(たたか)った男―宇沢弘文と経済学の世界―』(講談社、2019年3月、以下[1])と(2)『市場と権力―「改革」に憑(つ)かれた経済学者の肖像―』(講談社、2013年4月、以下[2])がそれである。

〇[1]は、「人間尊重と社会正義」などの理念に基づき、社会問題を解明・解決するための経済学的枠組みとして「社会的共通資本」の概念を提唱し、水俣病の公害問題や成田空港の三里塚闘争などの社会運動(市民運動)にも関与した宇沢弘文の評伝である。それを通して、世界の経済学史や経済政策史を詳説する。[1]は、その「帯」に、「その男の人生は20世紀の経済学史そのものだった――。〈資本主義の不安定さを数理経済学で証明する〉。今から50年以上も前、優れた論文の数々で、世界を驚かせた日本人経済学者がいた。宇沢弘文――その生涯は「人々が平和に暮らせる世界」の追求に捧げられ、行き過ぎた市場原理主義を乗り越えるための「次」を考え続けた信念の人だった」と記されている。構想から10年以上を要して上梓された、四六判、約640ページの大冊(たいさつ)である。第6回城山三郎賞と第19回石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞の受賞作品である。

〇[2]は、小泉純一郎政権(2001年4月~2006年9月)の時代に、新自由主義の理念に基づき、規制緩和や郵政民営化などを内容とする「構造改革」(「官から民へ」「改革なくして成長なし」)の旗手を務めた竹中平蔵の評伝である。それを通して、「構造改革」を検証する。[2]は、その「帯」に、「経済学者、国会議員、企業経営者の顔を使い分け、“外圧”を利用して郵政民営化など「改革」路線を推し進めた竹中平蔵がつぎに狙うものは!? 8年におよぶ丹念な取材があぶり出す渾身の社会派ノンフィクション!」と記されている。アメリカの影と竹中の真の姿が浮き彫りにされた、四六判、約330ページの著作である。第45回大宅壮一ノンフィクション賞と第12回新潮ドキュメント賞を受賞している。

〇筆者はかつて、本ブログの〈雑感〉(75)に「『人間尊重と社会正義』:『人間らしく生きるための経済学』を探究し、厳しくも痛快に語り、社会問題に真摯に取り組んだ“経済思想の巨人”―いま、改めて宇沢弘文を読む―」(2019年3月5日)を投稿した。筆者にはいま、それ以上のものを草する前提は皆無である。そんななかで、[1]から、次の一文のみをメモっておくことにする(見出しは筆者)。佐々木によると、「宇沢は、社会的共通資本の蓄積過程を分析して社会の持続可能性を考察する際、ジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill)が『経済学原理(Principles of Political Economy)』(1848年)で論じた『定常状態』(On Stationary State)を理想的な状態として想定している」(577~578ページ)。

持続可能な社会は「定常状態」を理想的な状態として想定している/佐々木実

宇沢は、持続可能な社会をミルの「定常状態」に範(はん)をとって想定している。つまり、経済全体のマクロ的な経済指標は定常値をとるようになるけれども、そのような社会のなかでは、人びとの経済活動や文化活動は活発に営まれ、活気ある社会が保たれている。マクロ的経済変数が定常値をとることは、決して人びとの活動が停滞することを意味しないということである。

社会的共通資本を概念化して経済分析の対象にしたそもそもの狙いは、市場システムの影響が社会にあまねく浸透していく資本主義のもとで、持続可能な社会のあり方、その条件を探究することにあった。したがって、ミルが唱えた「定常状態」(On Stationary State)を鍵となる概念としたことには重要なメッセージが込められている。(578~579ページ)

〇周知のように、J.S.ミルは『経済学原理』で、社会の「定常状態」(「停止状態」:末永茂喜訳)について、「経済的進歩」と「人間的進歩」にわけて考える。「経済的進歩」は「資本の増大、人口の増加および生産的技術の進歩」であり、「人間的進歩」は「精神的文化や道徳的社会的進歩」を意味する。そのうえでミルは、「富および人口の停止状態は、しかしそれ自身としては忌(い)むべきものではない」。本来、経済的進歩は人間的進歩を達成するためのひとつの手段にすぎない、とする。(J.S.ミル、末永茂喜訳『経済学原理』(四)岩波文庫、1951年2月、101、104、109ページ)。次の一文を再確認しておきたい(見出しは筆者)。

資本および人口の「定常状態」は恐れ嫌うべきものではない/J.S.ミル

資本および人口の停止状態なるものが、必ずしも人間的進歩の停止状態を意味するものでないことは、ほとんど改めて言う必要がないであろう。停止状態においても、あらゆる種類の精神的文化や道徳的社会的進歩のための余地があることは従来と変わることがなく、また『人間的技術』を改善する余地も従来と変わることがないであろう。そして技術が改善される可能性は、人間の心が立身栄達の術のために奪われることをやめるために、はるかに大きくなるであろう。産業上の技術でさえも、従来と同じように熱心に、かつ成功的に研究され、その場合における唯一の相違といえば、産業上の改良がひとり富の増大という目的のみに奉仕するということをやめて、労働を節約させるという、その本来の効果を生むようになる、ということだけとなるであろう。今日までは、従来行なわれたすべての機械的発明が果たしてどの人間かの日々の労苦を軽減したかどうか、はなはだ疑わしい。それは、たしかに従来よりもより大きな人口が従来と同じ苦しい作業と幽因(ゆうしゅう)の生活を送ることを可能ならしめ、またより多数の工業家やその他の人たちが財産をつくることを可能ならしめた。それは中産諸階級の生活上の余裕を増大した。けれども、それは、人間の運命がその本性上、またその将来においてなし遂げるべきもろもろの偉大な変革については、まだそれを実現しはじめてもいないのである。ただ公正な制度に加えて、人類の増加が賢明な先見の思慮ある指導のもとに行なわれるようになったとき――ただこのようなときにのみ、科学的発見者たちの知力とエネルギーとによって自然諸力から獲得した戦利品は、人類の共有財産となり、万人の分け前を改善増加させる手段となることを得るのである。(J.S.ミル・末永茂喜訳、同上書、109~110ページ)

〇日本の経済・社会(「少子・高齢・人口減少・多死社会」)はすでに「定常状態」に入っている。いま求められるのは、「定常経済」「定常型社会」「ゼロ成長社会」のあり様を構想し、新たな社会モデルを構築することである。しかし、企業人や政治家の思考様式は引き続き、「成長モデル」に執着している。この点をここで、再認識しておきたい。ミルの言説(経済思想)によれば、「経済的進歩」よりも「人間的進歩」が求められているのである。

〇それに関連して、ミルがいう社会の「最善の状態」とは、「たれも(だれも)貧しいものはおらず、そのため何びとももっと富裕になりたいと思わず、また他の人たちの抜け駆けしようとする努力によって押し返されることを恐れる理由もない状態」(同上書、105~106ページ)である。そこでは、「人生の美点美質を自由に探究」(同上書、107ページ)できる人が現在よりもはるかに多くなる。平易に別言すれば、ミルがいう理想社会は、「あくせくしないで、ゆったりと人生を楽しむことができる社会」であろう。

〇ここで、恣意(しい)的になったり誤解を招いたりすることを恐れずに、宇沢の生き様や人間性などに関する佐々木の記述の一部を抜き書きする。

● 「アメリカ在住の気鋭の数理経済学者として、世界中どこの大学を訪ねても研究者たちに囲まれ羨望のまなざしでみつめられていた」(11ページ)。

●「アイデアがひらめくと、夜中でも飛び起きてメモをとったり、灯りをつけて読書を始めたりする(宇沢の)クセ(奇行ともとられかねないような行動)は、結婚してからも抜けなかった」(139ページ)。

● 「浩子夫人に『帰国してから宇沢先生は変わりましたか』とだすねると、『宇沢は、ひとりぼっちでした』という簡潔なこたえがかえってきた」(631ページ)。

● 「『水俣病を見てしまった者の責任』という言葉を原田(正純)はしばしば口にした。/宇沢は原田に、『水俣病の患者を見て、わたしの学問体系が崩(くず)れた』と告発したことがある」(488、491ページ)。

●「いったん(成田闘争の政府側と反対派側の)仲裁役を引き受けると、宇沢は成田問題にかかりきりになっていった。まったくめずらしいことに、個人的信条とは相容れない政治的ふるまいも躊躇しなかった」(518ページ)。

● 「農業を社会的共通資本としてとらえるための農業コモンズ(組織集団)である三里塚農社構想の実現に向けた努力/ひとりきりの『新しき村』づくり運動が水泡に帰したのは大きな挫折だった」(546、565ページ)。

●「本格派の理論経済学者を描くなどということは土台無謀だったのかもしれませんが、『ほんとうのバカにならないと、おおきな仕事なんてできないからね』。なぜかよくおぼえていたウザワ先生の言葉です」(632ページ)。

● 「『君! 君は、経済、経済というけど、人間の心が大事だと言いたいのだね』/文化功労者の顕彰式が終わり、宮中のお茶会に招かれた場面での昭和天皇のこのお言葉は、私にとってまさに青天霹靂(せいてんのへきれき)の驚きであった」(493、494ページ)。

● 「妻の宇沢浩子も、宇沢が教え子たちに『徒党を組むな』と繰り返し語っていたと証言している。わたしが宇沢にインタビューした際、『師匠』『弟子』などという言葉を使うと、『研究者はそれぞれ独立しているから、師匠とか弟子とかではないんだよ』とやんわり否定されたものである」(596ページ)。

●「2011年3月の東日本大震災から10日後、宇沢は脳塞栓(のうそくせん)で倒れた。/宇沢の娘で医師でもある占部まりは、『大震災と原発事故による強いストレスが、父に影響をあたえたのだとおもいます』と話している」(612、613ページ)。

〇宇沢は、「孤高の経済学者」「孤独な思想家」「孤立した社会活動家」であった。それが「宇沢弘文」の「世界」であり、「時代」でもあった。そこには常に、厚顔無恥(こうがんむち)な経済学者の対極(正反対)に身をおき、「人間らしく生きるための経済学」を真摯(しんし)に探究する宇沢の姿があった。それに比して、政治家としてアメリカ追従の経済政策(日本の植民地化・属国化)を進め、格差の拡大と分断の深化をもたらした竹中平蔵は、「権謀術数」(けんぼうじゅっすう)に長(た)けていた、と言えば言い過ぎであろうか。

〇いずれにしろ本稿は、「定常状態」に関するワンポイントメモであり、〈雑感〉(75)の「追記」である。

付記

本稿を草することにしたきっかけのひとつは、次の記事にある(『日本農業新聞』2019年12月23日)。

編みものは、スーッとほどいてまた一本の糸に戻すことができます。そして同じ材料でまったく違う形、異なる用途のものを編み上げることができます。社会はなかなかそうはいきませんが、思いきって一本の糸にし、もう一度ていねいに編み直しましょうと提案したいと思います。(中村桂子編『編む』5ページ)

池田晶子さんが、大人は子供に社会を教えようとするけれど、子供が本当に知りたいのは社会ではなく世界だと書いていらして、なるほどと思いました。/基礎に世界観がないと、社会はめちゃくちゃになるでしょう。(『同上書』52、53ページ)

ていねいに編んで/できあがった世界を/ゆっくりとほぐすと/幸せがのぞく。(『同上書』270ページ)

〇筆者(阪野)は、「分解論」に関する拙稿(ワンポイントメモ)を本ブログの〈雑感〉(101)に投稿した(2020年2月6日)。その際、中村桂子編『編む』(JT生命誌研究館、2012年3月)を読んでいる。中村桂子(なかむら・けいこ)は、「生命誌」の提唱者であり、大阪府高槻市にあるJT生命誌研究館の館長を務めている。「生命誌」(Biohistory)は、人間も含めたさまざまな「生きもの」(生命)の38億年の歴史を知り、「生きもの」の世界がもつ「つながり」や「広がり」、すなわち「生きもの」の発生・進化・生態系を探究する。そして、一人ひとりが幸せに生きる、心豊かな人間社会をいかに作っていくかを考える(JT生命誌研究館ホームページ参照)。その学問の基本には、自然(宇宙・地球・生命)はすべて生成する(生れ出る)ものであると捉える「生命論的世界観」がある。

〇『編む』では、生命誌の中心的なテーマである「生命・人間・自然・科学技術の間の関係」をめぐる研究報告がなされている。「生きもの」の細胞や遺伝子などのミクロの世界の話は、筆者にとってはちんぷんかんぷんであり、字面を追うのがやっとであった。ただ、興味をそそられるものもあった。たとえば、江戸時代の花鳥画や動物画について解読研究する今橋理子(いまはし・りこ。美術史学)の話や、ウナギの産卵地を突き止めた塚本勝巳(つかもと・かつみ。海洋生物学)の話、そして研究者の生い立ちや研究の足跡、解明するための思考や実験の話などがそれである。

〇そんななかで、冒頭の文章やフレーズ、とりわけ「池田晶子」の名前に目が留まった。そこで、久しぶりに池田の著書『14歳からの哲学―考えるための教科書―』(トランスビュー、2003年3月)を読み返すことにした。池田晶子(いけだ・あきこ)は、日本語による「哲学エッセイ」を確立したと評される、稀有(けう)な自称文筆家である。『14歳からの哲学』は、長年にわたり、年代を超えて読み継がれている池田の代表作である。なお、池田は、2007年2月に46歳の若さで亡くなっている。

〇この本は、哲学の歴史や哲学者の考えを紹介・解説するものではない。「14歳以後、一度は考えておかなければならないこと」(「帯」)として、「考える」「言葉」「自分とは誰か」などの30のテーマについて、哲学の専門用語を使わず、平易な文章で読者に語りかけ・問いかける。本稿では、次の3つのテーマについてメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

目に見えない「社会」は観念であり、観念が変わらなければ現実社会は変わらない

目に見えないのに存在するもの、それは思いや考えである。思いや考えのことを、ここではまとめて「観念」と呼ぶことにしよう。(82ページ)

「社会」というのは、明らかにひとつの「観念」であって、決して物のように自分の外に存在している何かじゃない。「社会」は、観念として、自分や皆の「内に」存在しているものなんだ。(82ページ)

社会を変えようとする場合、先ず自分が変わるべきなんだ。社会は、それぞれの人の内の観念なのだから、現実を作っている観念が変わらなければ現実は変わらないんだ。(83ページ)

世のすべては人々の観念が作り出しているもの、その意味では、すべては幻想と言っていい。社会がそうなら、国家というものもそうなんだ。人は、「日本」という国家が、外の物のように存在していると思って、それが観念であるということを忘れて、その観念のために命を賭(か)けて戦争したりする。観念のために命を捨てるなんて芸当ができるのは、生物のうちでも人間だけだ。これはとても不思議なことだ。(83、84ページ)

「社会」というのは、複数の人の集まりという単純な定義以上のものではない。それ以上の意味は、人の作り出した観念だということだ。複数の人が集まれば、複数の観念が集まり、混合し、競い合って、その中で最も支配的な観念、つまり最も多くの人がそう思い込む観念が、その集団を支配することになる。これが言わば「時代」というものだけれど、これも人々が自分で作り出している観念であることに変わりはない。「社会の動き」とは、つまり「観念の動き」であると見る習慣を身につけよう。(84ページ)

「自分」を愛するということがそのまま、「世界」を愛するということである

自分であるところのもともとの自分は、ただ自分であるということ。ただ自分であるということは、他人がいるから自分であるのではなく、他人がいてもいなくても、他人がいるかいないかに関係なく、その自分としてあるということだ。他人の存在は、自分が自分であると気づくためのきっかけにすぎない。自分の存在は他人の存在に依(よ)ってはいないのだから、その意味で、自分というのは絶対的な存在なんだ。(66ページ)

「世界」つまりすべてのことは、自分の存在に依っている。自分が存在しなければ、世界は存在しないんだ。自分が存在するということが、世界が存在するということなんだ。世界が存在するから自分が存在するんじゃない。世界は、それを見て、それを考えている自分において存在しているんだ。つまり、自分が、世界なんだ。(67ページ)

嫌いな人、イヤな人は、ああ、そういう人なんだな、丸ごと認めて受け容れてあげるんだね。むろん大変なことだよ。でも、それが自分のためなんだ。それができなければ、君が自分を本当に愛することはできない。自分を愛していない人生を生きるというのは、とても苦しいものだ。だって、嫌いな人からは離れればいいけど、誰が自分から離れることができるだろう。嫌いな自分と四六時中一緒にいるなんてことが、苦しくないわけがないじゃないか。(104ページ)

自分とは世界なのだ。だから、自分を愛するということが、そのまま、世界を愛するということなんだ。だから、もしも君が世のため人のために何かをしたいと願うのなら、一番最初にしなければならないことは何か、もうわかるはずだ。(104ページ)

「思う」ことではなく、「考える」ことこそが全世界を計る正しい定規になる

わからなくて不思議なことを、それが本当のことなのかどうかを知ろうとして、人は「考える」といことを始めるんだ。「考える」は、それまでの、ただなんとなく「思う」ということとは全然違うことなんだ。(8~9ページ)

考えるというのは、それがどういうことなのかを考えるということであって、それをどうすればいいのかを悩むってことじゃない。(9ページ)

自分が思っていることが、ただ自分がそう思っているだけではなく、本当に正しいことなのかどうかを知るためには、考えるということをしなければならないんだ。「本当にそう思う」ということと、「本当にそうである」ということとは、違うことだ。(14、15ページ)

人は、「考える」、「自分が思う」とはどういうことかと「考える」ことによって、正しい定規(尺度、基準)を手に入れることができるんだ。自分ひとりだけの正しい定規ではなくて、誰にとっても正しい定規、たったひとつの正しい定規だ。(16ページ)

その定規は、君が、考えれば、必ず見つかるんだ。正しい定規はどこだろうってあれこれ探して回っているうちは、それは見つからない。考えることこそが、全世界を計る正しい定規になるのだとわかった時に、君は自由に考え始めることになるんだ。(17ページ)

考えるということは、答えを求めるということじゃないんだ。考えるということは、答えがないということを知って、人が問いそのものと化すということなんだ。謎が謎として存在するから、人は考える、考え続けることになるんだ。(196、197ページ)

〇以上のポイントは、「社会は観念として、自分の内に存在している」(82ページ)。「自分が世界であり、世界(すべてのこと)は自分において存在している」(67ページ)。「自分は自分でしかないことによってすべてである(絶対的存在)」(68ページ)。「自分を愛するということがそのまま、世界を愛するということである」(104ページ)。「本当に生きるということは、わからないことをわからないと思わないで、誰にとっても正しいことを、考える・考え続けるということである」(23ページ)、となろうか。例によって唐突であるが、これらは、「市民福祉教育」にも通底する基本的視点でもある。留意したい。

〇ところで、福祉教育の世界で多用される言葉のひとつに、「共生」「共に生きる」がある。ここで、「生」とともに、「死」に関しても一言しておくことにする。

〇本ブログの〈雑感〉(99)に投稿した『沈黙の作法』(河出書房新社、2019年6月)において山折哲雄(やまおり・てつお。宗教学)は、柳美里(ゆう・みり。小説家)との対談のなかで、「死生観」について次のように述べている。「死生観」という言葉は、「死」が「生」の前にある。「死生観」という言葉の背後には、死を覚悟して生きる、死ぬことが即ち生きることであるという思想が控えている(32ページ)。柳が著書『自殺』で言うように、死を忌避(きひ)するのではなく、人生のなかに明確に位置づけることが大きな意味を持つ⦅「死を忌(い)み嫌うのではなく、生の中に死が潜(ひそ)んでいるということを意識することが大事なのである」(65ページ)⦆(33ページ)、と。

〇さらに付言すれば、山折哲雄は、著書『わたしが死について語るなら』(ポプラ社、2010年3月)のなかでこう述べている。「『共に生きる』という口当たりのよい言葉だけ掲げて、『共に死ぬ』ということはほとんど言わない」。「すべての人間がひとりで死ぬ運命の中に投げ出されている。だから『共に死ぬ』ということになる。『共に死ぬ』すなわち『共死』とはそういう意味なのである」(54ページ)。山折にあっては、「共生」は「共死」である。

〇また、柳美里は、著書『自殺』(文藝春秋、1999年12月)のなかでこう述べている。「自分とは何かと考察するとき、死はその入口であり、また出口である」(121ページ)。「生が死を内包しているという事実を、意識のレベルにまで高めることによって、死を自分のものにできるのではないか」(173ページ)。柳にあっては、「死はひとの内部で生と共存」(188ページ)している。いま求められているのは、殺人や交通事故、天災などによる「外部」の力によってもたらされる死ではなく、「死を人間の内側から捉え直す思想」(186ページ)である。

〇山折と柳の考えとともに、池田晶子が著書『人間自身―考えることに終わりなく―』(新潮社、2007年4月)と『人生は愉快だ』(毎日新聞社、2008年11月)のなかで説く「死」についてメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

生死は平等であり、人は生まれたから死ぬのである

多くの人は、生死を現象でしか捉えていない。死に方のあれこれをもって死だと思い、本意だ不本意だ、気の毒だ立派だと騒いでいる。しかしいかなる死に方であれ、「死に方」は死ではない。現象は本質ではない。本質とは、「死」そのもの、これの何であるか。これを考えて知るのでなければ、まともに生きることすらできないではないか。(『人間自身』26ページ)

生死の本質は、年齢も経験も現在の状況も関係ない。生死することにおいて、人は完全に平等である。すなわち、生きている者は必ず死ぬ。(『同上書』26ページ)

癌(がん)だから死ぬのではない。生まれたから死ぬのである。すべての人間の死因は、生まれたことである。(『同上書』26ページ)

自分の死はないのであり、死は向こうから来るものである

人が死を認識できるのは、他人の死を見る時だけです。自分が死んだ時は、自分はもういないのだから、自分が自分の死を知ることはできない。自分の死は、「ない」のです。多くの人が死をどうイメージしているかというと、「どうやら自分が無くなる」というものです。でも、自分がないことをどうやってイメージするのか。「無」というものを考えられたら、無ではなくなってしまうわけです。ないものは考えられない。死は、ないのです。(『人生は愉快だ』278ページ)

人はよく「死に方」と「死」を一緒にしてしまっている。死に方とは、ギリギリのところまで生の側にあります。どんな死に方をしても、死ぬまでは生きているわけですから。「死に方」は選べても、「死」は選べない。死は向こうから来るものです。(『同上書』278ページ)

〇なお、池田晶子の著書のなかから「人生」「幸福」「愛と孤独」などの11のテーマを設定し、それに関する言葉のエッセンスを集めた本(名言集)がある。池田晶子著・NPO法人わたくし、つまりNobody編『幸福に死ぬための哲学―池田晶子の言葉―』(講談社、2015年2月)がそれである。「池田晶子の世界」のとば口(入口)であろうか。

補遺

池田晶子が著書『新・考えるヒント』(講談社、2004年2月)のなかで述べている「生きることと道徳」に関する一文を紹介しておくことにする(抜き書きと要約)。

先般、子供向けの哲学の教科書(『14歳からの哲学』)を書いた際、超越的根拠なしに道徳を教えることは不可能であることを、つくづくと思い知った。人に道徳を教えるとは、そもそもどういうことなのか。(210ページ)

自分とは何か、死とは、生とは、生命とは何かという問いの提起から説く起こし、最終的に、善悪、すなわち人生の意味を考えることへと導いたつもりである。もしそれが成功しているなら、人は、自分が自分であると思っているその自分が、いかに自明なものではないか、自分が自分であると思っているものの根拠は、実は自分にはないと、気がついてくれたはずである。道徳についての思索(しさく)は、この気づき、この不可解への気づきからしか始まらないのである。(211ページ)

いま現に生きているこの自分とは、いったい誰なのか、何なのか、この謎をまっすぐに考え詰めてゆく、あるいは強く感じようと努めてみるだけでも、問いの解がないと知ることによって、問いの向こうへと開かれるとでもいうべきか、ある種の永遠的感覚を自身として知る経験である。このとき超越的なものは内在的なものである。外在的教条など必要ないのである。(211~212ページ)

語られている言葉の背後にあるものは、誰が誰であり、何が何であると言うことができない、万物が照応(しょうおう)する混沌である。その混沌を混沌として認識し、これを畏怖(いふ)するところにこそ、道徳的感覚は発生するといってもいいだろう。(212~213ページ)

付記

本稿でとり上げた本の一覧である。

(1)中村桂子編『編む』JT生命誌研究館、2012年3月

(2)池田晶子著『14歳からの哲学―考えるための教科書―』トランスビュー、2003年3月

(3)山折哲雄・柳美里著『沈黙の作法』河出書房新社、2019年6月

(4)山折哲雄著『わたしが死について語るなら』ポプラ社、2010年3月

(5)柳美里著『自殺』(文春文庫)文藝春秋、1999年12月

(6)池田晶子著『人間自身―考えることに終わりなく―』新潮社、2007年4月

(7)池田晶子著『人生は愉快だ』毎日新聞社、2008年11月

(8)池田晶子著・NPO法人わたくし、つまりNobody編『幸福に死ぬための哲学―池田晶子の言葉―』講談社、2015年2月

(9)池田晶子著『新・考えるヒント』講談社、2004年2月

追記

大友信勝先生(聖隷クリストファー大学大学院教授)より次のようなメールを頂戴しました。衷心より厚くお礼申し上げます。(2020年2月27日)

市民福祉教育研究所から社会的に発信される問題提起は、それぞれのテーマや論点が深く、広く、含蓄に富んでいることはすぐわかります。「社会は世界観に基づく」、「生は死を内包する」を考える哲学言説と本の一覧は興味深く拝見いたしました。池田晶子さんを取り上げ、山折哲雄さん、柳美里さんを取り上げる視点と方法は、生きることの意味,死を考えることの重みを一体のものととらえ、平易にどう伝えるかという訴えを考えてのことでしょう。山折さんが『沈黙の作法』で親鸞を取り上げ,『教行信証』を博士論文にたとえ,『歎異抄』を揺らぎと本質に導くものと分析している下り等から多くの示唆を得ることができます。本質と原理をおさえ、柔軟に揺れながら、次の課題に物事を進め、人々を広く包み込んでいくありかたは素晴らしいと考えます。阪野先生から「もっと深く、広く、柔軟に考えようではないか」と言われているように受け止めました。これからも興味深く先生からの社会的発信を読ませてもらいます。

〇母は、小さくなったセーターの毛糸を解きほぐし、それを洗い、ほかの毛糸を足して新しいものに編みなおしてくれた。その際、母は、きれいになった毛糸を大きい輪に巻いた「かせ」を私の両手にかけさせ、毛糸玉を作った。それから、棒針(ぼうばり)を巧みに動かして編み始めるのである。毛糸玉を作るときは、母と私は向き合って座っていた。その間は1メートルほどであったろうか。その時間は、外では雨が降り、百姓仕事ができない日であった。明日も雨が降ってほしいと願ったことを覚えている。

〇そんなことを思い出させてくれたのは、藤原辰史(ふじはら・たつし。京都大学。専門は農業史、食の思想史)の『分解の哲学―腐敗と発酵をめぐる思考―』(青土社、2019年7月、以下[1])である。

〇藤原は言う。サケは、北太平洋を2、3年回遊し、産卵のために再び故郷の川に戻る。衰え、傷ついたサケは、クマやカワウソ、カモメ、そして無数の森の生きものたちに自身の肉体を提供する。とくに微生物たちの餌(えさ)となって、土壌を肥やし、植物を繁茂(はんも)させ、新しい生命がよりよく育つ環境づくりに貢献する。こうした生態系の物質循環において、サケは「自己分解者」であり、生態学でいう「分解者」の一員でもある。さらに、「サケの老化現象もまた分解現象の一部ということ」ができる(258ページ)。

〇自然界における物質の循環(分解作用)は、人間界でも一般にみられる現象である。「空き瓶回収、古紙回収、鉄屑回収を担う会社はもちろん、賞味期限間際の食料を安価に、あるいは無料で貧困者に配る団体も、家畜の糞尿を土壌に戻す農業従事者も、古くなった家具、電化製品、本を売るリサイクルショップも、茶器、掛軸、絵画などを売る古物商も、分解を担う人間であり、人間である以上例外なく生物であるゆえに分解者と呼んでも間違いではない」(172ページ)。ただ、人間社会における「分解者」(たとえば落穂拾い、屑拾い、修理屋、廃品回収、牛馬の死体の処理、ごみ収集にいたるまで、素材を再利用できるまでに加工し尽くす存在など)は、「社会的にタブーとされてきた歴史的経緯もあってあまりにも軽視されている」(24ページ)。

〇いずれにせよ、藤原にあっては、「分解」とは「壊しすぎないようにした各要素を別の個体の食事行為やつぎの何かの生成のために保留し、それに委(ゆだ)ねることであり、それゆえ分解は、各要素の合成である創造にとって必須の前提基盤である」(317~318ページ)と定義づけられる。この定義には、次のような考えが包含されている。「(子どもの積み木遊びのように)積み上げることは崩(くず)すという前提のうえに成り立つ」、「分解するまでならば再利用できるが、粉々に粉砕すると再利用できない」、「(サケがクマ、カモメ、そして微生物の餌になるように)分解は個体を移動する作用である」、「死は生に属するのではなく、生は死に属する」、「解く(とく、ほどく)ことは結(むす)ぶこと、始まることの前提であり、分解は時間の始まりである」(317ページ)などがそれである。冒頭に記したセーターの編みなおしは、「分解と再生」の作業である。

〇藤原は、この生態学的な「分解」(decomposition)と「分解者」(decomposer)を中心概念として位置づけ、大量生産・大量消費・大量廃棄などの現代社会について人文科学的に、そして歴史(学)的視点から思考する。ここで、次の一節をメモっておく。刺激的である。

作る、生産する、積む、上げる、重ねる、生み出す、というふうに、私たちは、基本的に足し算や掛け算の世界を生きている、と思わされている。キャリアアップすることも、教養を身につけていくことも、自分を「形成」することだと思い込んでいる。子どもを産むことも、作物を育てることも、ほかならぬこの本を書くことも、「生産」と言われ、映像を制作したりゲームをプログラムしたりする人のことをクリエーターと呼ぶこともある。ナチズムもスターリニズムも資本主義は批判したが、生産そのものを批判はしなかった。どの国も生産量を分析し、国内総生産(GDP)の順位に一喜一憂しているうちに、その国の活性度の尺度と思い込まされている。年は重ねるもので、経験は積まれるものだと思われている。

けれども、宇宙がそうであるように、タネの殻が突き破られて芽が出るように、卵が破られて幼虫が顔を出すように、破水してから子宮に格納されていた子どもが外の世界へ向けてじりじりと産道を押し進むように、私たちの暮らす世界は、破裂のプロセス、すなわち分解のプロセスのなかを生きているにすぎず、そのなかにあって何かを作るのは、分解のプロセスの迂回もしくは道草にすぎず、作られたものもその副産物にすぎない。受精卵は、一個の細胞をつぎつぎに分裂させながら成長し、赤子は、垢(あか)も体液も糞尿も地に落としながら肉体崩壊へ向かう旅への門出をみなから祝福されている。生まれたときにはすでに分割と崩壊に向かっている、というよりは、分割し崩壊し始めることを生まれるというのではないか。つまり、私たちは足し算や掛け算というよりは、引き算であり割り算の世界を生きているのではないか。(28~29ページ)

〇要するに、人間社会はこれまで、「生産」「構築」「拡大」という価値観のもとに形成され、発展してきた。しかし、そもそも人間社会は、「生産」「流通」「消費」そして「廃棄」だけではなく、「分解」と「再生」を含んだシステムとして成り立っている。たはえば、資本主義の構造的矛盾が資本主義を終わらせるのではなく、資本主義を再生し強化してきたようにである。とりわけ「消費」と「分解」は分かち難い連続性のなかにある。現代社会において活性化すべきは、「生産」のプロセスではなく、「分解」のプロセスである。藤原の言説のうちで特筆すべき点である。

〇ところで、藤原の[1]と併読することが求められるものに、猪瀬浩平(いのせ・こうへい。明治学院大学。専門は文化人類学、ボランティア学)の『分解者たち―見沼田んぼのほとりを生きる―』(生活書院、2019年3月、以下[2])がある。[2]は、埼玉県南部に広がる農的緑地空間である「『見沼田んぼ』と周辺地域の歴史を深掘りしながら、様々な存在の蠢(うごめ)きと、そこで起きる軋轢(あつれき)や拮抗(きっこう)、浸透、相互作用、すれ違いを描い」た論文とエッセイから成るものである。「そこには障害のある人の歴史もあり、そして野宿している人や、在日朝鮮人もいる」(381ページ)。

〇また、[2]は、「見沼田んぼ福祉農園」(1999年5月開園)の営農活動や「わらじの会」(1978年3月結成)による障がい児の「普通学級就学運動」(「共育共生運動」)などに取り組んだ猪瀬とその家族(両親、兄妹)の「地域と闘争(ふれあい)」(197ページ)の本でもある。「地域と闘争(ふれあい)」は、横田弘の「障害者と健全者との関り合い、それは、絶えることのない日常的な闘争(ふれあい)によって、初めて前進することができるのではないだろうか」(横田弘『障害者殺しの思想』JCA出版、1979年1月、104ページ)から引いたものである。

〇周知の通り、横田(1933年~2013年)は、「日本脳性マヒ者協会『青い芝』の会」の神奈川県連合会会長を務め、1970年代~80年代の障がい者運動を牽引した人(「分解者」)である。横田は、「何故、障害者児は殺されなければならないのだろう。/なぜ、障害者児は人里離れた施設で生涯を送らなければならないのだろう。/何故、障害者児は街で生きてはいけないのだろう。/ナゼ、私は生きてはいけないのだろう。/社会の人々は障害者児の存在がそれ程邪魔なのだろうか」(『同上書』6ページ)と問い続け、「健全者社会」に鮮烈な批判を繰り広げた。

〇ここで、「相模原障害者施設殺傷事件」(2016年7月)のことが思い起こされる。事件はすでに風化し、障がい者に対する人間社会の偏見や差別は何も変わっていない。横田は、(福祉教育を説く)われわれになんと言うだろうか。とりわけ、情緒的な「ふれあい」と市民・社会運動としての「闘争」について、である。

〇なお、[2]では、言葉だけでなく、写真(森田友希)を組み合わせた表現がなされている。それによって、「ここではないどこか、いまではないいつかとつながる世界観(イメージ)」(「帯」)を紡ぎ出している。その地域で、その時、「私とあなたの生きる場所は地続きになる」(381ページ)と猪瀬は言う。留意したい。

〇上述の藤原は[1]で、猪瀬の言説について「障害者たちが、普段ならまったく気づかない完璧でスマートな社会を、脈絡なく大声をあげたり、渋滞のなか車椅子でゆっくり道の真ん中を進んだりして、その凝(こ)りをほぐしていくことを『分解』と呼んだ」(36ページ)と解く。それに関する猪瀬の言説の一節をメモっておく。まちづくりや市民福祉教育に求められる視点でもある。

人間は本来「生産」、「消費」、「分解」といった多面的かつ重層的な役割をもつ存在であるが、生産→消費という流れが極大化するなかで、分解の過程は見えにくくなる。そして、たとえば障害者のように、生産→消費の過程から排除された存在が出てくる。現在は、農福連携のように、排除された存在を再び「生産→消費」に包摂する議論があるが、分解という側面から個人の尊厳や、生活基盤を回復する議論は乏しい。分解という側面で、排除された存在を考えることが、今後の社会をめぐる議論に不可欠である。(388ページ)

〇猪瀬は、「分解者」と呼ばれるミミズやダンゴムシになぞらえながら、「とるに足らない」とされてきた・されている者たちが地域社会を細かく解きほぐし、豊かに編みなおす思想や運動の重要性を実証的かつ歴史的に説く。そこには、「多様性」というひとつの流行(はや)り言葉や「地域共生社会」という口当たりの良い言葉、「思いやり」といった観念的な言葉はない。あるのは、厳しい歴史のなかを生き抜いた・生きている「分解者たち」についての確かな思考と、「私たちが、如何に雑多な存在と共に生きていけるのか、そのための思想」(15ページ)である。

A:「生まれながらにして目が見えないのです。普段は、何も見えない生活ですから、いまさら見えても困ります。」

B:「高校生の時に全盲になりました。視力が徐々に低下していく時が一番怖かった。もう一度、故郷の景色を見たいものです。」

C:「私は、自分が脳性マヒであることを誇りに思っています。だからこそ、いまの生活や活動ができるのです。」

〇筆者(阪野)の机の上に、1年近くも積ん読のままになっている本が複数冊ある。そのうちの一冊で、読みづらいと思い込み、読みあぐねてきた本がある。それは、多面的・多角的な視点の提示や問題提起をはじめ、縦横無尽で複雑な論理の展開、思考過程の多岐にわたる詳細な言語化、それに個性的で独特の文体(文章のスタイル)の駆使などによるのであろう。それは実は、「障害」や「病」をめぐる社会のあり様とその問題点や課題などについて、読み手に対して誠意を尽くし、慎重かつ丁寧に解明しようとする「仕事」である。そこには、「誰もが不利益を不当に被る」ことのない「公平な社会」のための「強靭(きょうじん)な思想」がある(「帯」)。その本は、立岩真也(たていわ・しんや。社会学専攻)の『不如意の身体―病障害とある社会―』(青土社、2018年11月。以下[本書])である。「不如意」(ふにょい)とは、「思うようにならないこと」をいう。

〇本書を読み進めるなかで、立岩の言説のうちから次の2点に留意しておきたい。ひとつは、社会に対する基本的な視点や考え方である。一部を引いておく。

近代を問題にするとはこの(次の)二つをともに問題にすることである。一つは、この社会における所有に関わる規則とそれに関わって生じる現実の財の配置である。一つは、人とその行ないと行なうことのできることの間の関係を巡る価値――能産的であることにおいて人は価値を有するという価値――である。(98ページ)

〇平易に換言すれば、「私たちの社会は自分ですることに価値を置いており、生産した分、あるいは能力・生産に応じた分(だけを)取ることを正当としそれを社会のきまりとしている」(368ページ)。要するに、この社会は、能力と業績を基準にして評価する社会、「その基本に『能力』に関わる価値と規則を有している社会」(97ページ)である。そして立岩は、この能力主義・業績原理に強い異議を唱える。

〇立岩は、その社会で生きるにあたっては、障害によって「できない」ことがあっても、「(1)自分でする、自分でできるようになる。そのために「学習する」とか「訓練する」とか「なおす」ことがなされる。(2)自分ができるために、自分以外の人・設備を使って、補う。(3)他人にやってもらう」(362ページ)という方法がある。「自分でできないこと、その代わりに他の手段を使うこと、他の人にさせることは常にその本人にとってマイナスではない」(309ページ)。障害は「ないにこしたことはない」と言うが、立岩にあっては、それは大切な主題ではない。「あるものはあるのだから、あとはどうやって生きていくか、生きていくための方法を考えること」(298ページ)が重要になる。「障害があるのはよいことかわるいことかといった議論に加わらず、まず障害者が生きていけるためにすべきことをすること」(317ページ)である。「そう簡単に障害はない方が(本人にとって)よいと言ってほしくない、言うべきでない」(318ページ)と立岩は訴える。

〇いまひとつは、立岩は、「障害とは何か」、とは問わない(101ページ)。「障害とは何か」を定義することは必要ないとして、「不如意の身体」(思うようにならない身体)の「障害と病に関する契機」を挙げる。「(1)機能の差異があり、(2)姿形・生の様式の違いがあり、(3)苦痛があり、そして(4)死の到来がある。加えれば、(5)加害性がある」(21ページ)というのがそれである。

〇この5つの契機のうち、立岩にあっては、「障害」は、(1)機能・能力、その有無・差異(「できないこと」)と(2)姿形・生の様式、その差異(「異なること」)に関わり、加えて(5)加害性(「加害的であること」)が懸念されてきた。それに対して「病」は、伝染の可能性等によって(5)加害性(の可能性)が恐れられ、「社会防衛」(収容・隔離)の対象になってきたのでもあるが、(3)「苦しいこと」と(4)「死に至ること」、あるいはそれを惹起させるものである(21、37、102ページ)。

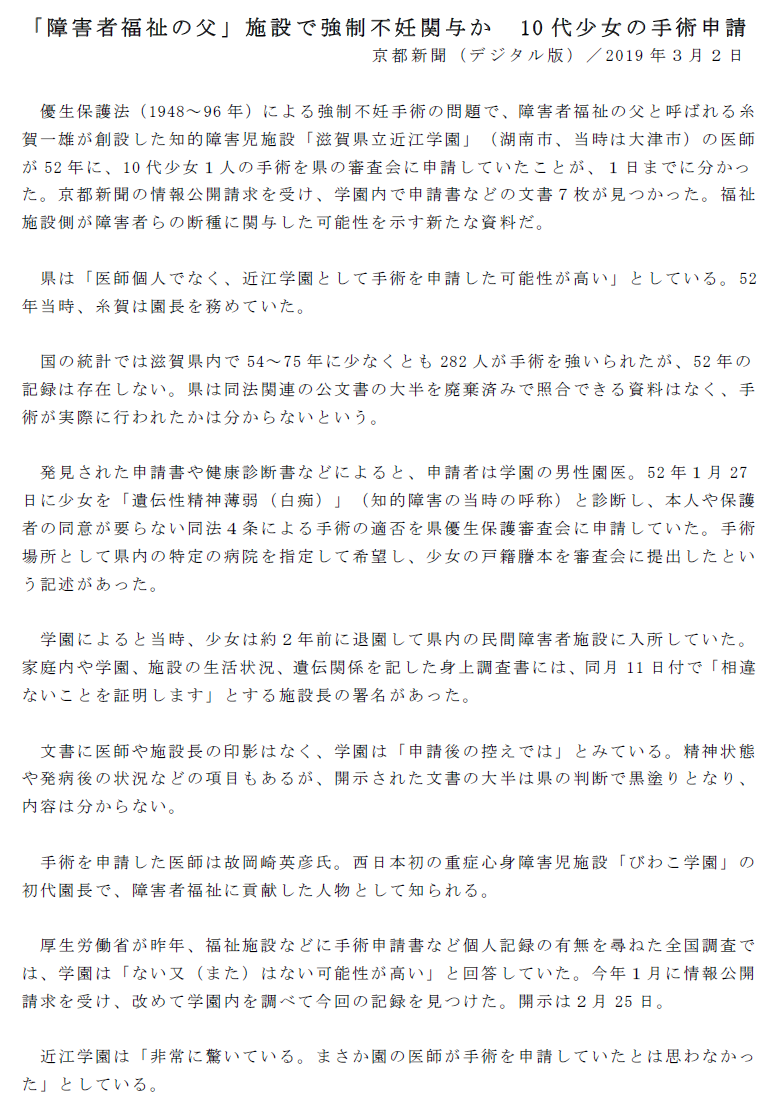

〇5つの契機のうち、「歴史的現実的には相当に大きな部分を占めてきた」(102ページ)のが「加害性」である。その点に関する立岩の言説の一部を引いておく(抜き書きと要約)。

精神障害や発達障害のある部分について「(自傷)他害」が問題にされてきた。ハンセン「病」や精神「病」も加害性をもつものとして社会によって扱われ、そして「防衛」の対象になってきた。なにか身体的なものに関わるよからぬもの全般が「病」という札を貼られ、その中で「機能」に関わる部分が「障害」と括(くく)られてきたのかもしれない。そして同じ施設にハンセン病療養者が入り、結核療養者が入り、結核が流行らなくなると、重症心身障害児と呼ばれる人が入り、筋ジストロフィーの子どもたちが入り、そして大人になっていった。ここで加害性(からの防衛)と負担(の軽減)は明らかにつながっている。そして「狭義の」加害性~社会防衛は現実にはどれほどの重みをもっているか。一般に反体制的な気分の社会運動においては治安が問題にされるのだが、いったい実際にはそれはどれほどのものであるのかは考えておいてよい。(30~31ページ)

加害(性)はとにかく難しいように思える。わるいことをしたら罰せられるのはよい。しかしその人がわざとやったことでなければ、自らの意志で止めることができなかったことなら、やはりその人の責任は問えないだろう。そして死刑は私はいやだ。そしてどんな手を打ったとしても、悲しいことではあるが、加害行為がまったくなくなることはない。ずっと言われ続けてきたことではあるが、加害を減らす手段は本人を罰したり介入したりする以外に、様々にある。貧乏を減らすのが本来は一番てっとり早い。そして、それをなくすため、減らすためといって、犯罪を行なう確率が高いとされる集団に属しているからといってその人(たち)を特別に扱うといったことは極力しない方がよい。(138~139ページ)。

〇すなわち、「不如意の身体」の「加害性」は、「不如意」ゆえに本人の意に反して出現する(した)「加害行為」が社会的に恐れられ、「社会防衛」の対象にされてきたことを意味する。その際の「加害行為」については、その「(自己)責任」の有無や所在、その「抑制(実施)」の可否や方法、その「(社会)防衛」の是非や負担などをめぐって、ことはそれほど単純でも簡単でもない。

〇冒頭に記したA、B、Cの(筆者の知人の)話に関して、立岩の論点や言説から、筆者なりに留意しておきたい点のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

身体障害は、動かず、不便であるだけだ。障害者は、機能や姿形においても、できる/できないにしても、違うことの受け止めにしても、生まれた時からの人と中途からの人は異なる。前者の人は、違いを意識するのは他人との比較のときで、自分については他人と違っている状態が初期値で通常の状態であって、その自身においては「同じ」である。(28~29ページ)

障害があることがマイナスであると判断されることがあることを否定しようと思わない。しかし正/負は微妙であり、しかもそれは環境によって左右される。(環境として既に存在する社会の方は健常者用の、健常者的社会ではある。)現実において、その社会において、障害はない方がよいことはある。全面否定の必要はない。できた方がよいことがあるが、しかし「本来」とまでは言えない。このことがあまりに単純化されている。だから、障害はない方がよいに決まっているという決めつけは「あまりに無神経」だといった指摘は、なにか「感情論」にすぎないと受け止める人がいるかもしれないけれど、やはり当たっているのである。(314~315ページ)

障害があることが本人にとってよいかわるいかは定まらない。この単純な意味で、障害がないこと自体がよいとは言えない。他方、周囲にとっては、(負担という点では)障害があることは確実に都合がわるく、ないことはよいことである。「本人」がこのことの隠れ蓑(かくれみの。実体を隠すための手段)?に使われ、本人だけのこととされることがある。そして当人もそんな周囲から学習し、自分のことを負担に思ったりするだろう。障害はない方がよいという主張の問題は、誰にとってという人称不明のまま、むしろ本人にとってよいことになってしまい、区別がつかない。その中で周囲の都合が優先されることがある。だからどのように異なるのかをはっきりさせる必要がある。(315~316ページ)

できた方がよいのは、一つは、自分のことは自分でというきまりのあるこの社会においてはできることが必要とされるからである。しかしそれはつまりは、人のことを手伝うのは面倒だという以外のことではない。できることは総量としてしかるべく存在すればよい。自分ができなくてはならないわけではない。「ない方がいいでしょ」という問いに「はい」と答えてもかまわないのだが、ただ、「できたらいいに決まっている」と言われるときには、できない(そしてしなくてよい)人とその周囲の人の異なりが看過されている可能性がある。いや実際看過している。だからこのことは忘れないようにしよう。(323ページ)

〇本稿のテーマに関する立岩の主張は簡潔・明瞭である。障害と病の有無や差異に関わりなく、またできなくても、なおらなくても、自分以外の人や設備によって補ってもらうことでみんなが「公平」に暮らせればそれでよい、のである。できる/できないの言説は、自分(本人)ができなくても、他人(本人の周囲の人)ができれば何とかなる、ということである。

付記

糸賀一雄:「生命あるものは輝いている。それは一片の感傷でもなく文学でもない。現実である。」(『福祉の思想』日本放送出版協会、1968年2月、116ページ)

糸賀一雄:「この子らはどんなに重い障害をもっていても、個性的な自己実現をしている。自己実現こそが創造であり、生産である。この子らの自己実現という生産活動によって、社会が開眼され、思想の変革までが生産される。もうひとつの生産活動である。」(『同上書』177、178ページ抜き書き)

糸賀一雄:「知的障害のある人を社会に出しても、私たちのアドバイスで立派にやれるだろうと思う。」(『京都新聞(デジタル版)』2019年3月13日)

糸賀一雄:「本質的にはその(性の問題の)悩みはその子が精神薄弱であろうとなかろうと、おなじである。精神薄弱であることによって生じる社会的な問題行動がないわけではないし、逆に精神薄弱児をめぐる問題の社会がないわけではない。」(『この子らを世の光に―自伝・近江学園二十年の願い―』柏樹社、1965年11月、231ページ抜き書き)

備考

「優生保護法」(1948年9月~1996年9月)は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護する」(第1条)ことを目的とし、断種手術、中絶、避妊を合法化した法律である。

1996年9月、優生思想に基づく規定が削除され、「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護する」(第1条)ことを目的とする「母体保護法」に名称変更された。