いじめ最多54万件、3割増/文科省18年調査「重大事態」急増

全国の国公私立小中学校と高校、特別支援学校における2018年度のいじめの認知件数は54万3933件で、過去最多だったことが17日、文部科学省の問題行動・不登校調査で分かった。前年度から31.3%、12万9555件の大幅な増加。いじめが確認された学校は6.4ポイント増の80.8%に上った。心身に深刻な被害が生じるなどの「重大事態」も128件増の602件で最多だった。

〇上の記事(リード文)は、筆者(阪野)が住む地元新聞が報じた2019年10月18日付け朝刊の1面トップ記事である。学校教育の崩壊である。

〇周知のように2000年12月、同年3月に設置された「教育改革国民会議」(内閣総理大臣の私的諮問機関)が「教育改革国民会議報告―教育を変える17の提案―」を公表した。そこでは、「いじめ」を筆頭とする学校教育の荒廃が指摘され、その対応策として道徳教育の徹底や「道徳の教科化」の提言がなされた。次はその関連文章の一節である。

危機に瀕する日本の教育

いまや21世紀の入口に立つ私たちの現実を見るなら、日本の教育の荒廃は見過ごせないものがある。いじめ、不登校、校内暴力、学級崩壊、凶悪な青少年犯罪の続発など教育をめぐる現状は深刻であり、このままでは社会が立ちゆかなくなる危機に瀕している。

人間性豊かな日本人を育成する

◎学校は道徳を教えることをためらわない

学校は、子どもの社会的自立を促す場であり、社会性の育成を重視し、自由と規律のバランスの回復を図ることが重要である。また、善悪をわきまえる感覚が、常に知育に優先して存在することを忘れてはならない。人間は先人から学びつつ、自らの多様な体験からも学ぶことが必要である。少子化、核家族時代における自我形成、社会性の育成のために、活動体験を通じた教育が必要である。

提言

(1)小学校に「道徳」、中学校に「人間科」、高校に「人生科」などの教科を設け、専門の教師や人生経験豊かな社会人が教えられるようにする。そこでは、死とは何か、生とは何かを含め、人間として生きていく上での基本の型を教え、自分の人生を切り拓く高い精神と志を持たせる。

〇その後、政府や文部科学省(以下、「文科省」)は、いじめ問題等への対応を前面に掲げ、世論の批判や不安をかわし・抑えながら道徳教育と愛国心教育を強化する法律や施策を重ねている。しかし、それらの実効性は上記の記事の通りであり、それはその教育が表層的で形骸化したものであった・あることによると断ぜざるをえない。その原因や背景についての実証的な検証・分析が十分におこなわれないまま、2015年3月に「学校教育法施行規則」と道徳に係る「学習指導要領」が一部改正・改訂された。そして、それに基づいて小学校では2018年4月から、中学校では2019年4月から「特別の教科 道徳」(道徳科)が全面実施されている。

〇注目すべきは、検定「教科書」の使用と新たな教育方法と評価の導入である。前者は、「日本の伝統や文化の尊重」「愛国心や郷土愛の態度」などをめぐって、一定の価値観や規範意識を国が上から押し付けることになる。それは、多様性や人権の尊重が声高に叫ばれる時代・社会にあって、極めて憂慮すべきことである。後者については、いわゆる「読み物道徳」「押し付け道徳」から「考え、議論する道徳教育」への質的転換である。しかしそれは、学習指導要領にあらかじめ提示された「道徳的価値」(「内容項目」)に限って「考え、議論する」にとどまる。従って、それはまた、一定の価値観の押し付けに他ならない。

〇道徳教育の評価については、「数値による評価ではなく、記述式とすること」「児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励ます個人内評価として行うこと」などとされている(道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議「『特別の教科 道徳』の指導方法・評価等について(報告)[概要]」2016年7月)。一人ひとりの児童生徒の道徳的心情や態度を評価することは、心情や態度であるがゆえに(悪しき日本文化の)本音と建前を使い分ける児童生徒を育成することになりかねない。そして何よりも、憲法が保障する「思想・信条の自由」を侵害する恐れなしとしない。学校現場においては、いまに始まったことではないが、道徳科「評価文例集」なるものがもてはやされ、評価文例が使いまわされるのが落ちである。

〇「教科」とは、「学校で教授される知識・技術などを内容の特質に応じて分類し、系統立てて組織化したものである」。「教科指導」は「系統的に組織化された文化内容を教授することにより、子どもを知的に『陶冶』することを主たる任務とする」。これに対し、「教科外活動」は「子どもの自主性を育て、民主的態度や行動力等を形成する『訓育』の課題を果たすことを主たる任務とする」(今野喜清・新井郁男・児島邦宏編『新版 学校教育辞典』教育出版、2003年2月、228ページ)。そうであれば、政府や文科省は、客観的な学問体系が存在しない道徳、別言すれば学問的な下支えのない道徳を教科化し、しかも評価基準のない評価までおこなうのは何故か。その本質や真のねらいをつかむためには、道徳教育の歴史に問うしかない。

〇その問いに応える必読書のひとつに、大森直樹著『道徳教育と愛国心―「道徳」の教科化にどう向き合うか』(岩波書店、2018年9月)がある。大森は、近現代日本の道徳教育の変遷を跡づけるなかで、戦前と戦後における道徳教育の継続性や戦前への回帰(「抜け道」)について論述する。とともに、安倍政権下における教育基本法の改正(改悪)や「道徳の教科化」の背景やねらい(政治権力の意向)などについても論究する。

〇大森にあっては、「道徳教育には2つの重要な領域がある」。「元来道徳は人々が生活と仕事のなかで自然に身につけるものであり、子どもにとっては学校が生活の場であることに対応した領域である」。すなわち、「無意図的な道徳教育」である。いまひとつは、「道徳事実についての学習」という領域である。すなわち、「歴史と社会のなかで人々はどのように道徳を形成してきたか、社会現象としての倫理や道徳について認識をふかめる」領域である。こうした学習は、「社会科をはじめとする教科学習や人権を主題とする総合学習でおこなうべき」である(320、321ページ)。

〇筆者なりに留意しておきたい、大森の論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部見出しは筆者)。

戦後教育改革の「抜け道」

(1)国による教育目的の決定の継続(「抜け道」1)

文部省と国会(第92帝国議会、1946年12月~1947年3月)が、「教育勅語」(1890年10月発布)にかえて、「(旧)教育基本法」(1947年3月公布)によって教育目的をあらためて定めた。それによって、教育勅語(1948年6月廃止)は、教育目的および道徳基準についての最重要の文書としての位置を失った。しかし、それは同時に、戦後教育改革に「抜け道」や「火種」を用意して、その後の日本の教育現場に愛国心教育の復活を許していくものでもあった。教育勅語は君主の著作物として宣示され、(旧)教育基本法は立法を通じて施行されたものであったが、いずれにおいても、国による教育目的の決定の継続であった。(81、82ページ)

(2)国による教科目と教育課程構造の決定の継続(「抜け道」2)

文部省が、「国民学校令」(1941年3月公布)と「国民学校令施行規則」(1941年3月公布)にかえて、「学校教育法」(1947年3月公布)と「学校教育法施行規則」(1947年5月公布)によって小学校における教科目と教育課程構造をあらためて定めた。それによって、日本教育史における修身の廃止が法令措置として確定することになり、あわせて、教科と儀式の2領域による教育課程構造を終焉させることになった。しかし、それは同時に、文部省に教科目と教育課程構造の決定を継続させて、その後の日本の教育現場に独立教科による道徳教育の復活を許すことになった。(87ページ)

(3)国による教育課程の内容と授業時数の決定の継続(「抜け道」3)

文部省が、「国民学校令施行規則」にかえて、「学習指導要領 一般編(試案)」(1947年3月発行)によって教育課程の内容と授業時数のあり方をあらためて示した。学校教育法第20条では、「小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条の規定に従い、監督庁が、これを定める」と規定された。学校教育法施行規則第25条では、「小学校の教科課程、教科内容及びその取扱いについて学習指導要領の基準による」と規定された。すなわち、国による教育課程の内容と授業時数の決定の継続であった。(102、108、109ページ)

※学校教育法(昭和22年3月29日法律第26号)

第17条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。

第18条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。

(一、三~八〔略〕)

(4)国による評価のあり方の決定の継続(「抜け道」4)

文部省が、「国民学校令施行規則」にかえて、「学校教育法施行規則」と学校教育局長通達「小学校学籍簿について」(1948年11月通達)によって小学校学籍簿の様式案を示した。それによって、学籍簿から修身の評定欄が消える。しかし、それは同時に、文部省に子どもの評価のあり方についての決定を実質的に継続させて、その後の指導要録に愛国心や道徳の評価の再開を許すことになった。(115ページ)

道徳教育のあり方についての類型

(1)子どもの生活の場としての学校において、子どもの道徳が自然に育まれていく、そうした意味での道徳教育(無意図的な道徳教育)。競争的な価値観が支配している学校では、子どもの道徳にどのような影響が生じるのか。ゆったりとした雰囲気の学校では、子どもの道徳にどのような影響が出てくるのか。

(2)道徳に関わる歴史や事実の学習という意味での道徳教育。道徳の形成を社会現象としてとらえて、歴史と社会の中で果たした役割について事実を学んでいく。こうした意味での道徳教育(道徳事実についての学習)は、1947年以降の教育課程では社会科教育の一部がそれに対応している。

(3)教員の意図的で計画的な取り組みによって、子どもの道徳を育もうとする、そうした意味での道徳教育(道徳形成のための教育)。1958年の「道徳の時間」と2018・2019年の「特別の教科である道徳」が額面通りおこなわれたときの姿がそれに近い。道徳形成のための教育については、可能な限りおこなうべきでない。

(4)従前の道徳教育にたいする「抜本的改善」の柱のひとつとして提起されている「考え、議論する道徳教育」だ。文科省は、「考え、議論する道徳教育」」について、「問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ、指導方法を工夫」することと説明している。教育現場で取り組みが重ねられてきた教育方法を道徳教育に適用しようとするものだが、「考え、議論する道徳教育」という言葉が教育界で実際に果たす役割については見極めが必要だ。(ⅸ~ⅹページ)

グローバル人材養成と道徳教育

安倍政権下の教育改革の第1の柱は、財界のグローバル人材要求に直接的に応じた法と施策になっていることだ。この第1の柱が、道徳の教科化にも一定の意味合いを与えつつある。(297ページ)

グローバル人材養成(エリート教育)が教育の至上命題とされるなかで、そのことに道徳教育政策を対応させる試みもこの間におこなわれてきた。2014年10月、道徳の教科化に道をひらいた中央教育審議会答申にはつぎの文言がある。(304ページ)

今後グローバル化が進展する中で、様々な文化や価値観を背景とする人々と相互に尊重し合いながら生きることや、科学技術の発展や社会・経済の変化の中で、人間の幸福と社会の発展の調和的な実現を図ることが一層重要な課題となる。こうした課題に対応していくためには、社会を構成する主体である一人一人が、高い倫理観をもち、人としての生き方や社会の在り方について、多様な価値観の存在を認識しつつ、自ら感じ、考え、他者と対話し協働しながら、よりよい方向を目指す資質・能力を備えることがこれまで以上に重要であり、こうした資質・能力の育成に向け、道徳教育は、大きな役割を果たす必要がある。(中央教育審議会「道徳に係る教育課程の改善等について(答申)」2014年10月、2ページ)

ここでは、「グローバル化の進展による多様な価値観の尊重」「科学技術の発展による社会・経済変化」という課題に対応するため、「高い倫理観」「多様な価値観」「自ら感じ、考え」「他者と対話し協働」「よりよい方向」を鍵概念とする資質・能力を「一人一人」に形成することが要請されており、その手段として道徳教育を位置づけることがおこなわれている。

(305ページ)

ノンエリートへの愛国心教育

道徳の教科化という教育政策とよりストレートに結びついているのは、安倍政権下の教育改革の第2の柱である「ノンエリートへの愛国心教育」だった。一般の多数の子ども(ノンエリート)へも別の形での道徳教育が要請されていった。その中心に位置づけられるのが愛国心教育である。

安倍政権下では、小中学校の子どもを対象にして愛国心教育を強化する法と施策が重ねられてきた。第1次安倍政権(2006年9月~2007年8月)は、改正した教育基本法(2006年12月)に「我が国と郷土を愛する」の文言(愛国心教育規定)を盛り、一部改正「学校教育法」(2007年6月)に義務教育の目標を新設し、そこにも愛国心教育を規定した。(305ペーパ)

愛国心教育の拡充の背景には格差の拡大下における国民統合への要請があったことだ。ここであらためて参照しておきたいのは、文部科学省および中央教育審議会における教育基本法の改正理由が、公式的には「新しい時代に対応する必要」だったことだ。この点に着目をして、市川昭午はつぎのように述べている。「改正の必要が生じてきたと判断した背景にあるのは、1990年代を通じてのグローバル化の進展と格差の拡大であろう。経済のグローバル化に伴って世界に通用するパワフルな日本人の育成が不可欠であると考えられるようになった。それと同時に、社会格差の拡大が急速に進んだことから国民統合を強化する必要が意識されるようになった」(市川昭午『教育基本法改正論争史―改正で教育はどうなる』教育開発研究所、2009年4月、29ページ)。安倍政権は、格差の拡大がもたらす人々の不満が体制への批判に発展することに危機感を抱き、体制を維持するイデオロギーとして愛国心に期待を寄せ続けているのではないか。(307~308ページ)

軍事的要請と愛国心教育

愛国心教育の拡充の背景には軍事的要請もあったことだ。2004年2月25日、超党派の議員連盟・教育基本法改正促進委員会設立総会において、つぎの発言がおこなわれている(『朝日新聞』2004年2月26日)。

お国のために命を投げ出しても構わない日本人を生み出す。お国のために命をささげた人があって、今ここに祖国があるということを子どもたちに教える。これに尽きる(中略)お国のために命を投げ出すことをいとわない機構、つまり困民の軍隊が明確に意識とされなければならない。この中で国民教育が復活していく。

発言者は同委員会副委員長・西村眞悟(衆議院議員・民主党)だった。国民に戦争のために命を投げ出すことを迫る暴言だったが、この発言が自衛隊による戦争協力が本格化する(2004年1月、自衛隊のイラク派遣等)なかでおこなわれていたことのもつ意味が重大だった。(308ページ)

『毎日新聞』編集委員の伊藤智永はつぎのように述べている。「東西冷戦が終わって、新たな国際紛争時代に入り、国の教育改革は経済的要請に加えて軍事的要請の比重が高まった。安倍流教育政治がそれまでと異質なのは、そのためだ」(『サンデー毎日』2017年4月23日号)。(309ページ)

〇下の記事(リード文)は、筆者が住む地元新聞が報じた2019年10月10日付け朝刊の社会・総合面の記事である。学校における犯罪である。

子どもに「学級つぶせ」/神戸市の教諭いじめ 加害者が発言か

神戸市立東須磨小の教諭4人が同僚の教員4人をいじめていた問題で、仁王美貴校長が9日、記者会見し「(加害者が)『反抗しまくって学級つぶしたれ』と子どもに言っていた」と被害者が訴えていることを明らかにした。加害者側は発言を否定している。「自分が面白ければ良かった」と釈明した加害者もいた。

〇この教員間のいじめ問題は、氷山の一角にすぎないであろう。教員間のいじめは、教員自身による学校破壊であり、公正と正義を妄信する「改革者」の地位と権力をより一層強化するだけである。そしてその病理は、ブーメランのように学校・教員・児童生徒、保護者や地域・社会に跳ね返ってくる。

補遺

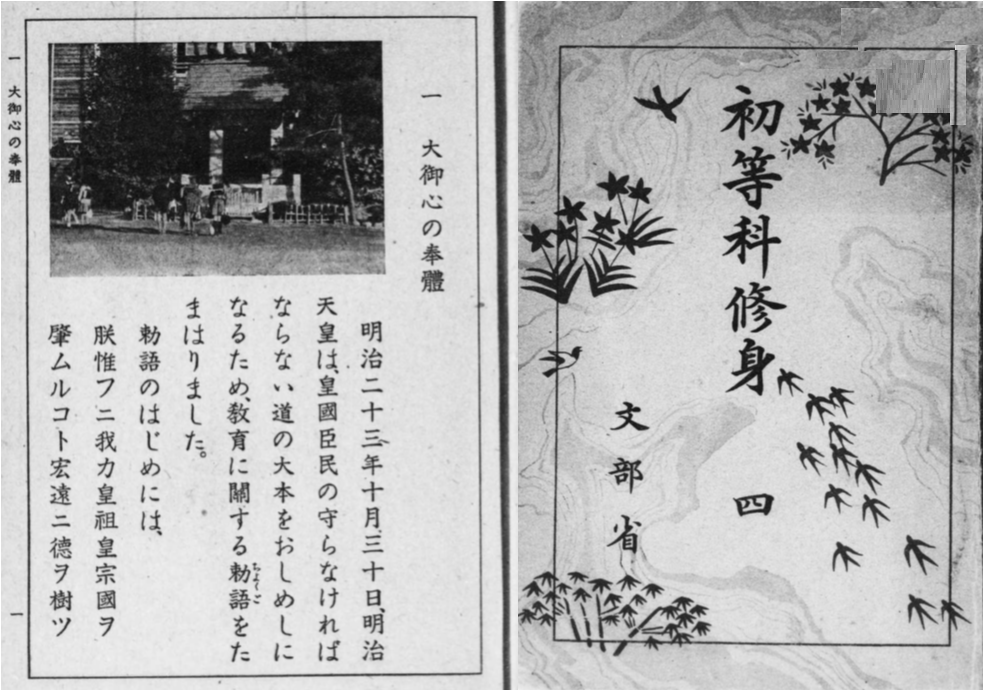

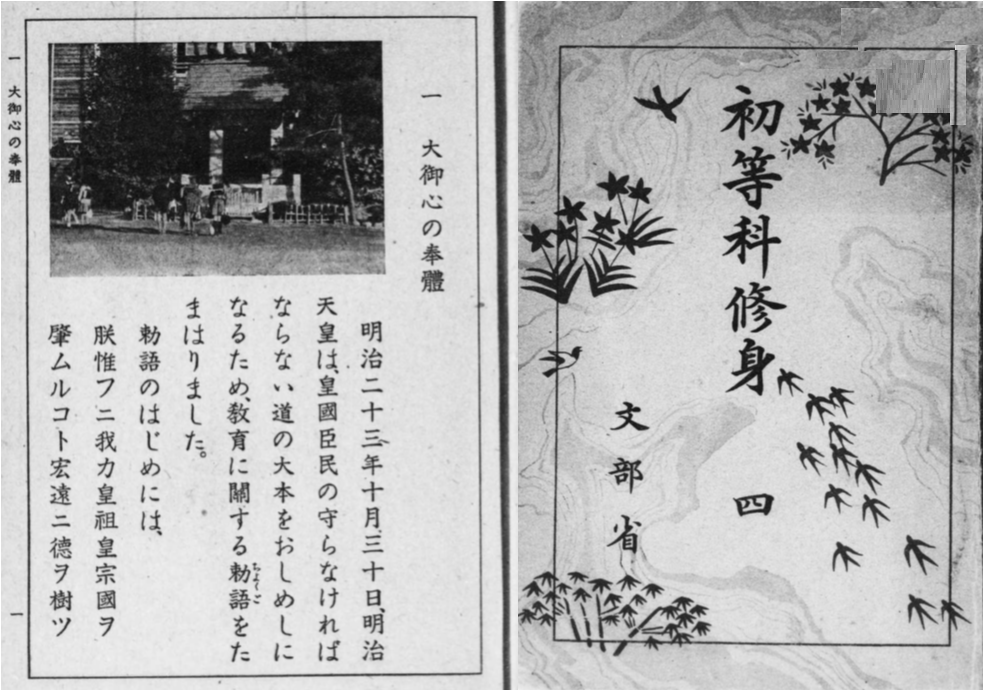

(1)「修身」という教科は、初等学校に即していうと、1872(明治5)年8月の学制に小学教科の一つとして登場している。同年9月に定められた文部省「小学教則」によれば、この教科は「修身口授」(ぎょうぎのさとし)とも呼ばれ、主として『童蒙教草』(福沢諭吉訳)など、欧米の翻訳修身書によるものとされた。その後、この教科は、1880年12月の改正教育令において、小学校における最重要の教科という意味で首位教科とされるに至る。そして西村茂樹編『小学修身訓』、文部省『小学修身書初等科之部』などの儒教主義修身書が用いられた。さらに1890年10月、教育勅語が発布されるに及んで、この教科は「教育二関スル勅語ノ旨趣』に基づくべきものとされた(以下、略)。(前掲『新版 学校教育辞典』383~384ページ)。

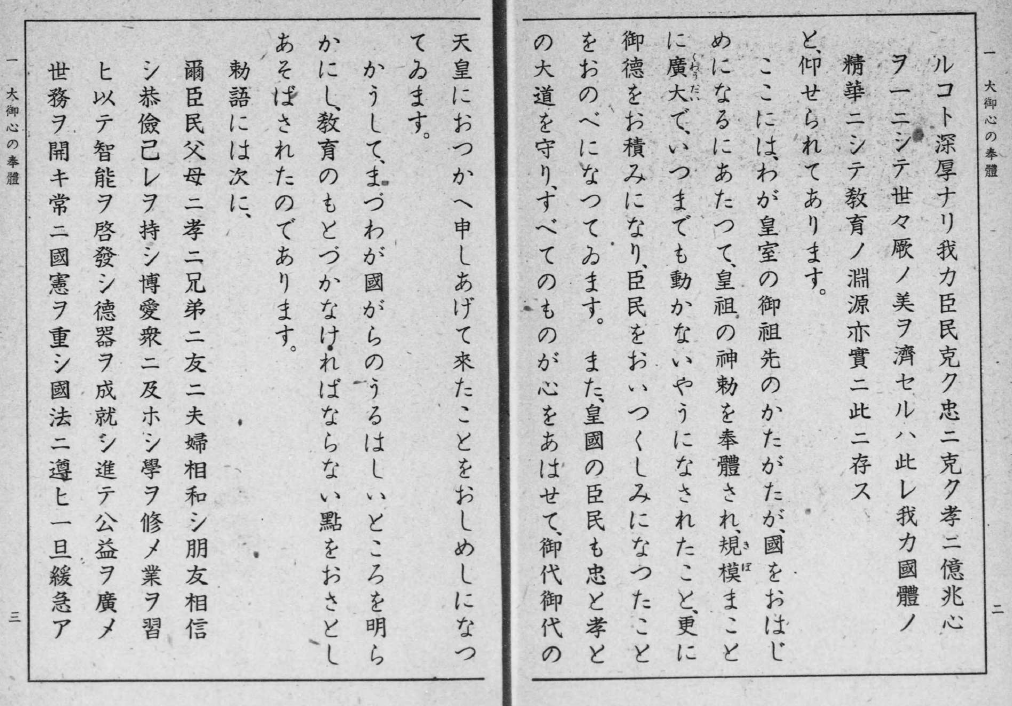

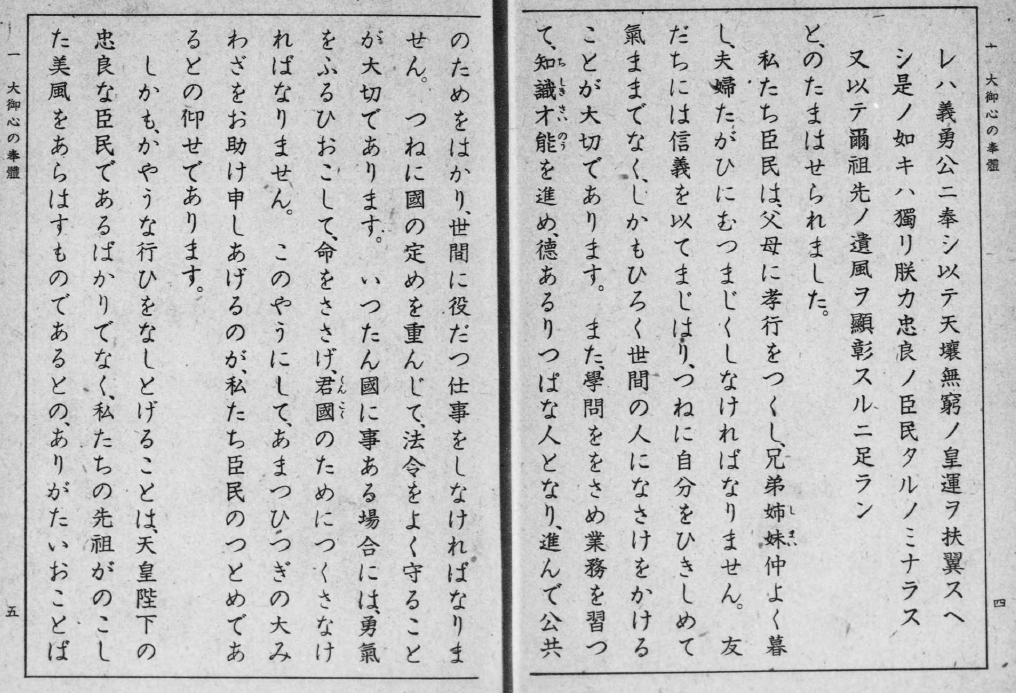

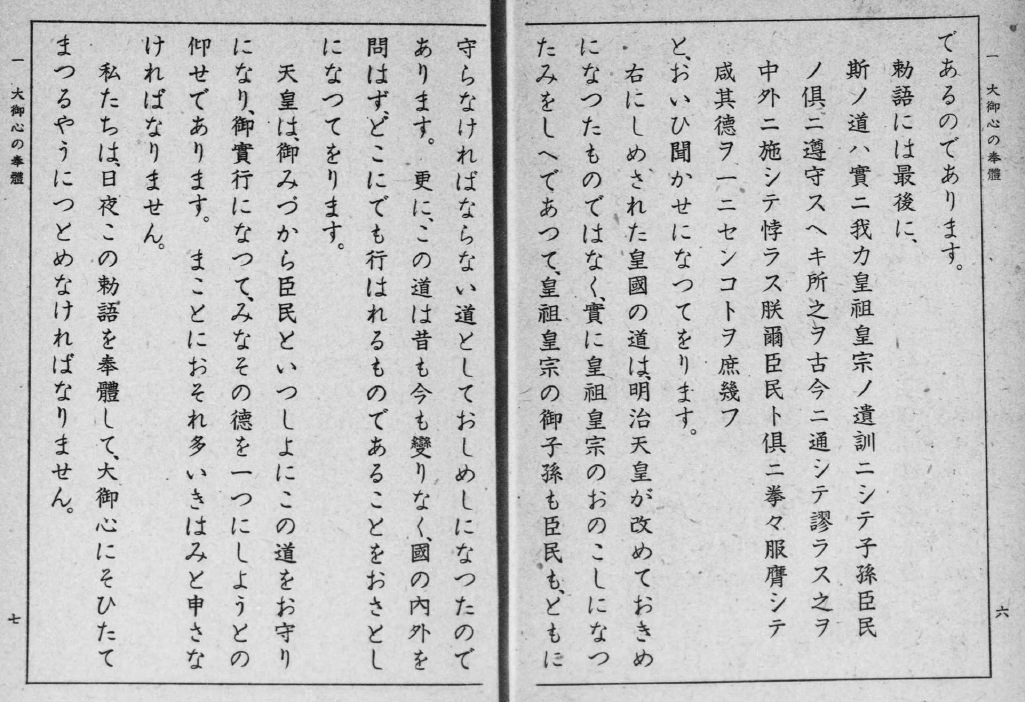

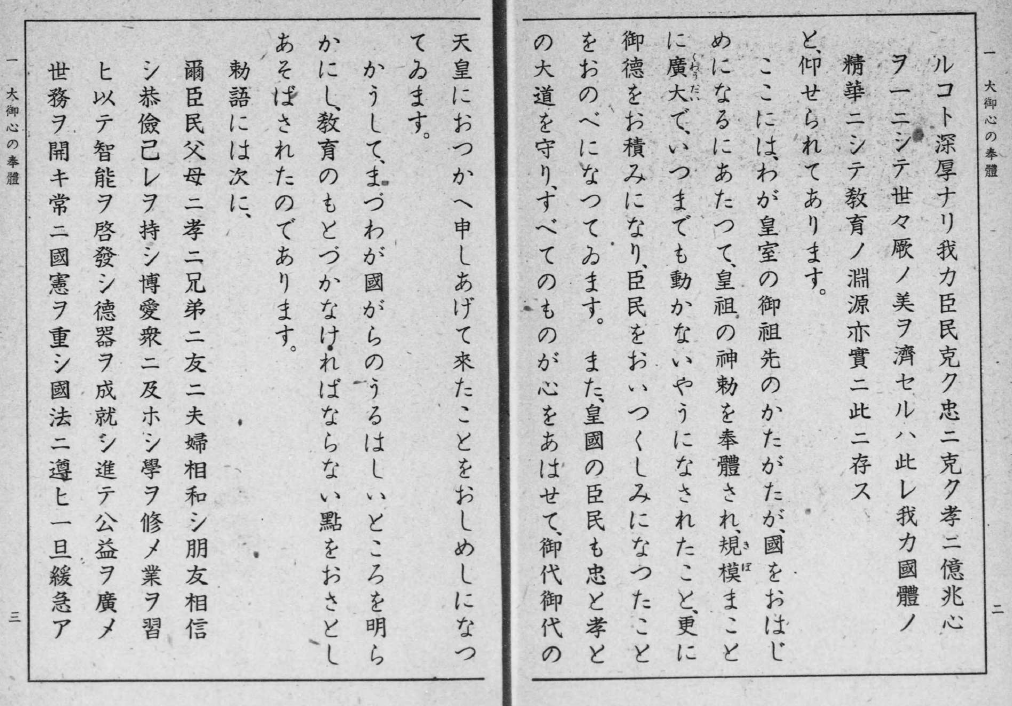

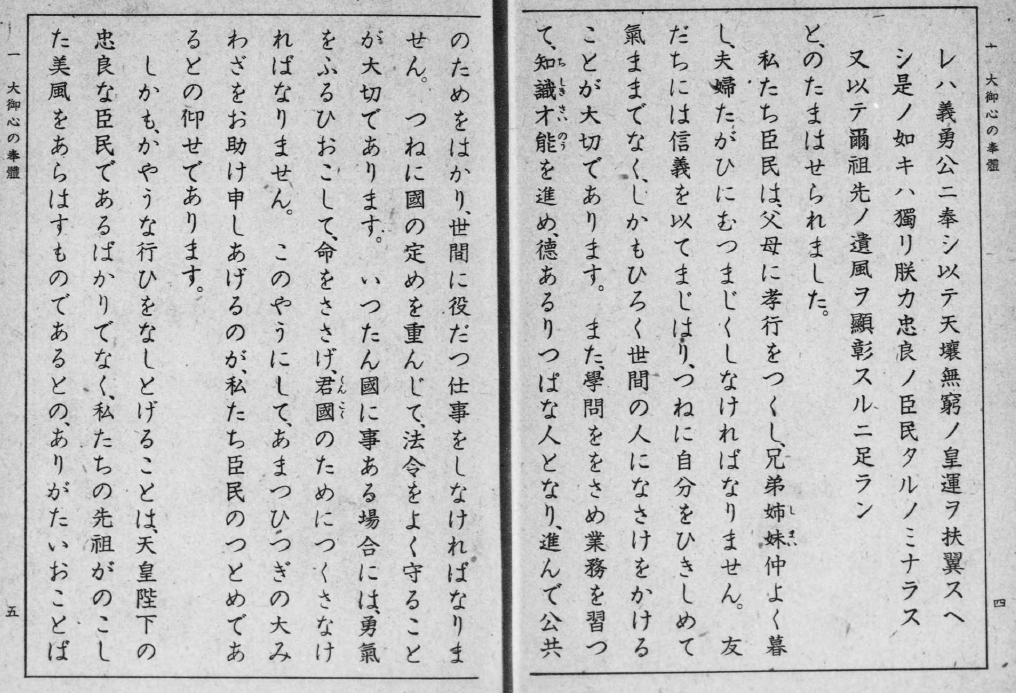

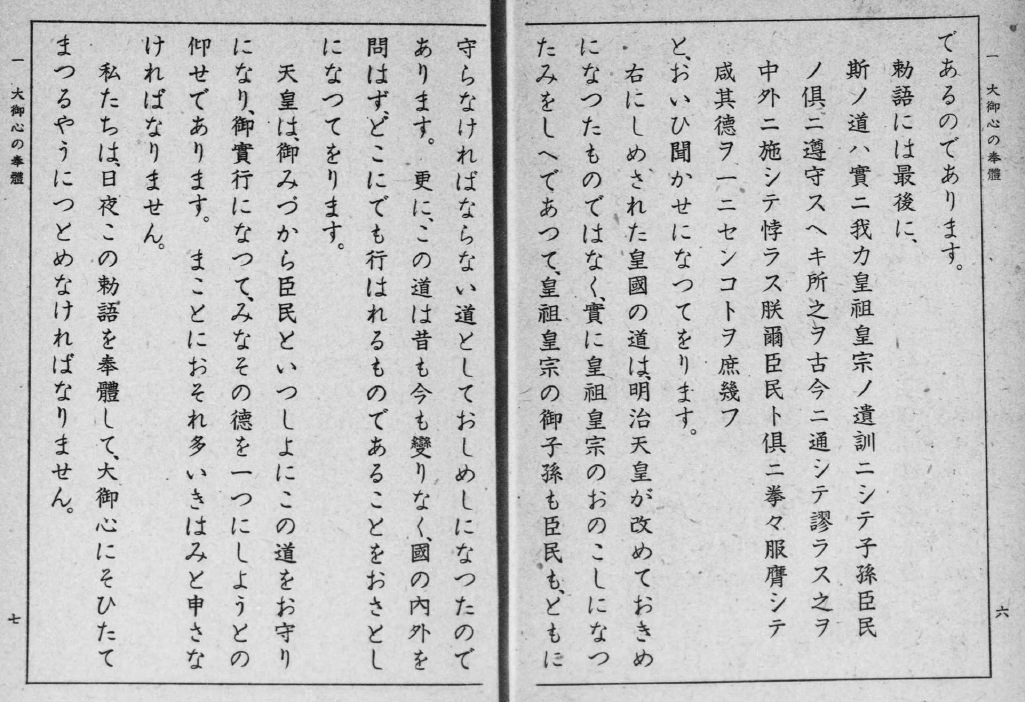

(2)「朕(ちん)惟(おも)フニ……」で始まる「教育勅語」(「教育ニ関スル勅語」)では、11(12)の徳目が説かれた。それは、9のキーワードに分類できる。「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」という「家族愛」をはじめ、「友情・信頼」「節度・節制」「親切・思いやり」「学業励行」「能力向上・人格向上」「勤労・公共精神」「規則尊重」そして「愛国心」がそれである。そのうちで最重要の徳目の内容とされたのは、「一旦(いったん)緩急(かんきゅう)アレハ(ば)義勇(ぎゆう)公(こう)ニ奉(ほう)シ(じ)以(もっ)テ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運(こううん)ヲ扶翼(ふよく)スへ(べ)シ」という「愛国心」であった。現代語訳は、「いつ(っ)たん國(国)に事ある場合には、勇氣(勇気)をふるひ(い)おこして、命をささげ、君國(くんこく)のためにつくさなければなりません」(文部省『初等科修身 四』1943(昭和18)年1月、5ページ)である。

教育勅語

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日

御名御璽

朕(ちん)惟フニ(おもうに)我カ(わが)皇祖皇宗(こうそ こうそう)國ヲ(くにを)肇ムルコト(はじむること)宏遠ニ(こうえんに)德ヲ樹ツルコト(たつること)深厚ナリ(しんこうなり)我カ(わが)臣民(しんみん)克ク(よく)忠ニ(ちゅうに)克ク(よく)孝ニ(こうに)億兆(おくちょう)心ヲ一ニシテ(しんをいつにして)世世(よよ)厥ノ(その)美ヲ(びを)濟セルハ(なせるは)此レ(これ)我カ國體(こくたい)ノ精華ニシテ敎育ノ淵源(えんげん)亦(また)實ニ(じつに)此ニ(ここに)存ス(ぞんす)爾(なんじ)臣民(しんみん)父母ニ孝ニ(ふぼに こうに)兄弟ニ友ニ(けいていに ゆうに)夫婦相和シ(ふうふ あいわし)朋友相信シ(ほうゆう あいしんじ)恭儉(きょうけん)己(おの)レヲ持(じ)シ博愛(はくあい)衆(しゅう)ニ及(およ)ホシ學(がく)ヲ修(おさ)メ業(しゅう)ヲ習(なら)ヒ以(もっ)テ智能(ちのう)ヲ啓發(けいはつ)シ德器(とっき)ヲ成就(じょうじゅ)シ進(すすん)テ公益(こうえき)ヲ廣(ひろ)メ世務(せむ/せいむ)ヲ開(ひら)キ 常(つね)ニ國憲(こっけん)ヲ重(じゅう)シ國法(こくほう)ニ遵(したが)ヒ一旦緩急(いったんかんきゅう)アレハ義勇公(ぎゆうこう)ニ奉(ほう)シ以(もっ)テ天壤無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運(こううん)ヲ扶翼(ふよく)スヘシ是ノ如キハ(このごときは)獨リ(ひとり)朕(ちん)カ忠良(ちゅうりょう)ノ臣民(しんみん)タルノミナラス又(また)以テ(もって)爾(なんじ)祖先(そせん)ノ遺風(いふう)ヲ顯彰(けんしょう)スルニ足ラン

斯ノ(この)道ハ實ニ(じつに)我カ皇祖皇宗ノ遺訓(いくん)ニシテ子孫臣民ノ倶ニ(ともに)遵守スヘキ(じゅんしゅすべき)所(ところ)之ヲ古今ニ通シテ謬(あやま)ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス(もとらず)朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺(けんけんふくよう)シテ咸(みな)其德ヲ(そのとくを)一ニセンコトヲ庶幾フ(こいねがう)

明治二十三年十月三十日

御名御璽(ぎょめい ぎょじ)

文部省『初等科修身 四』

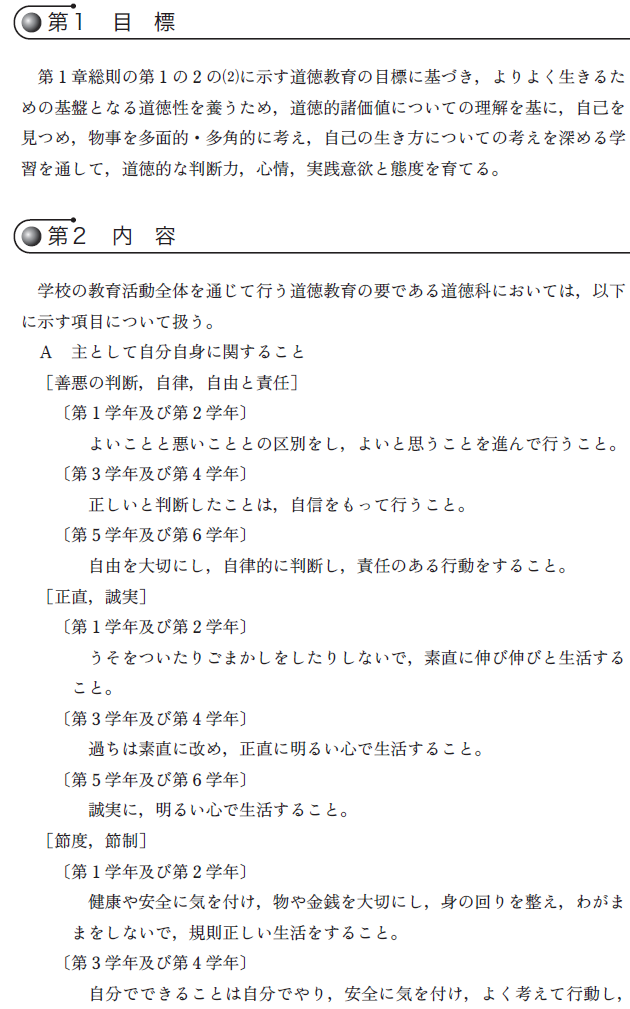

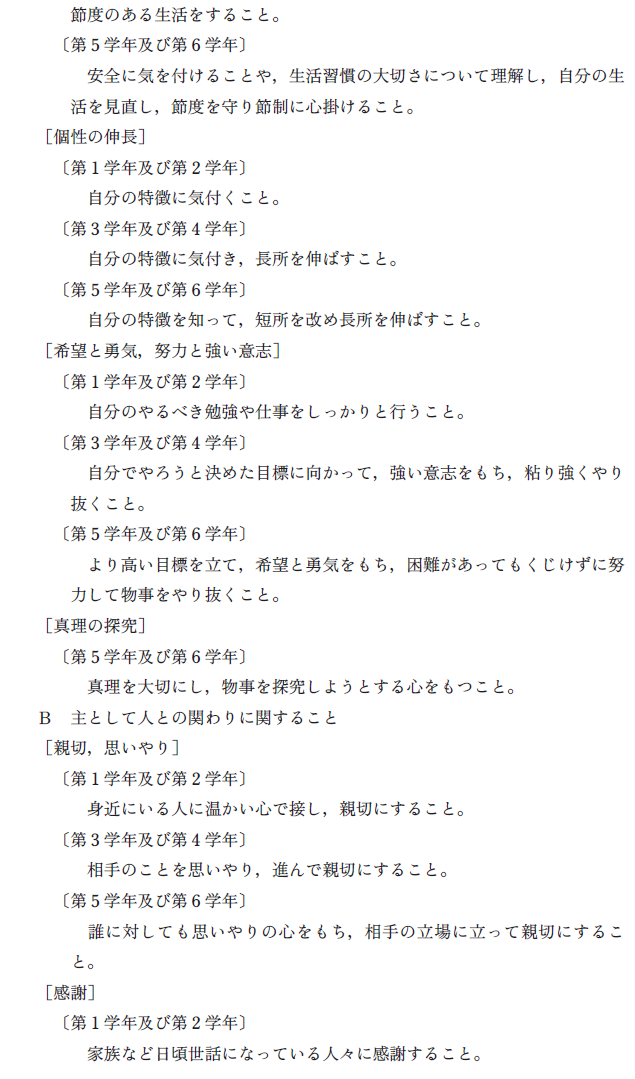

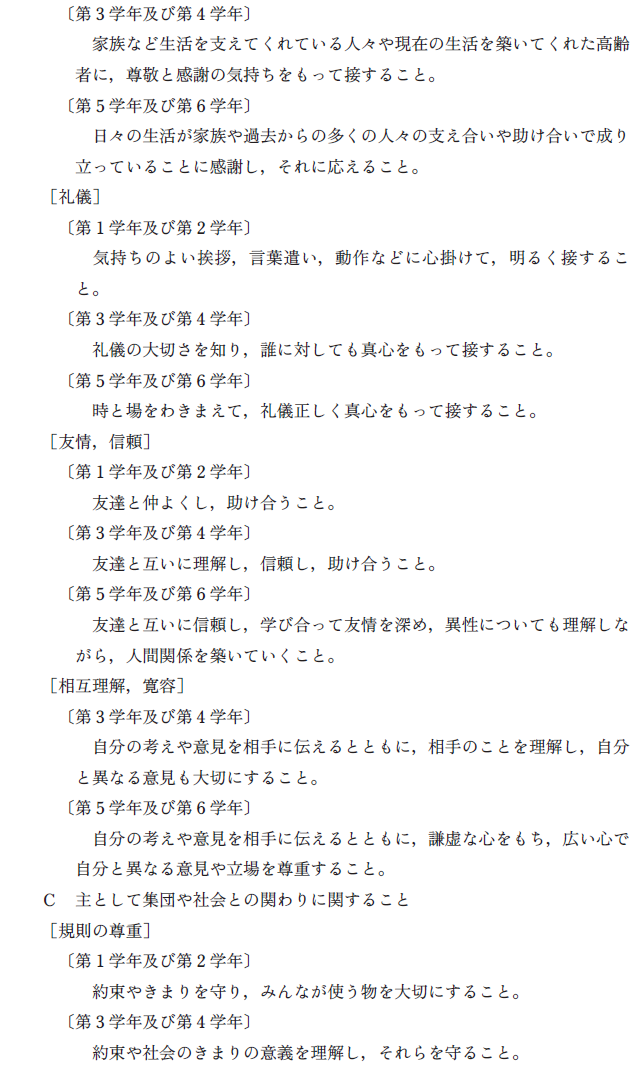

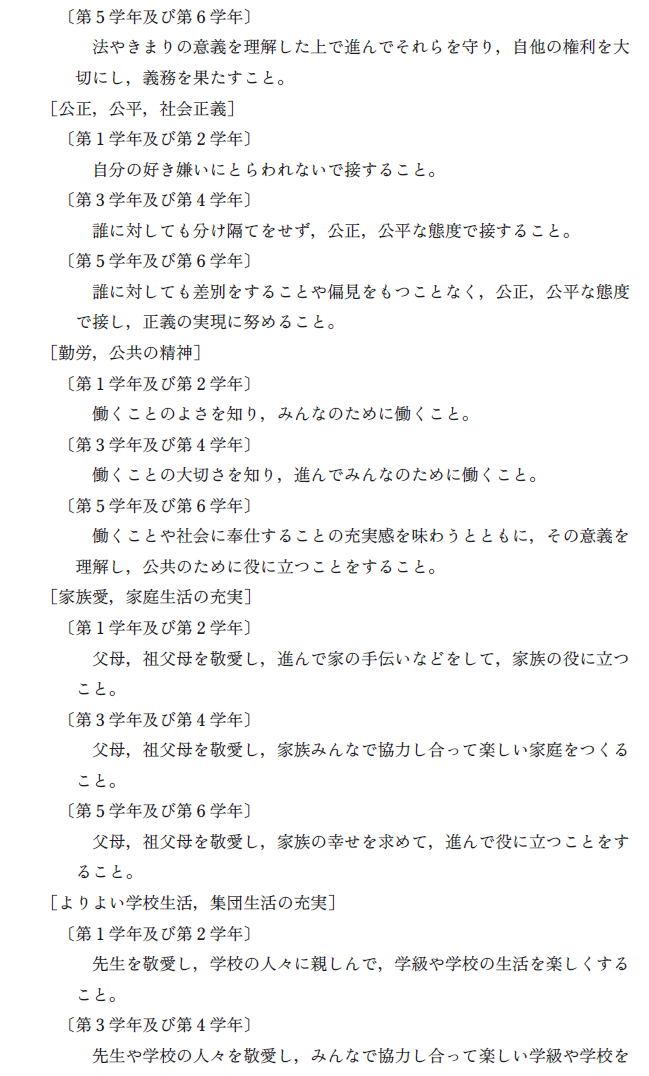

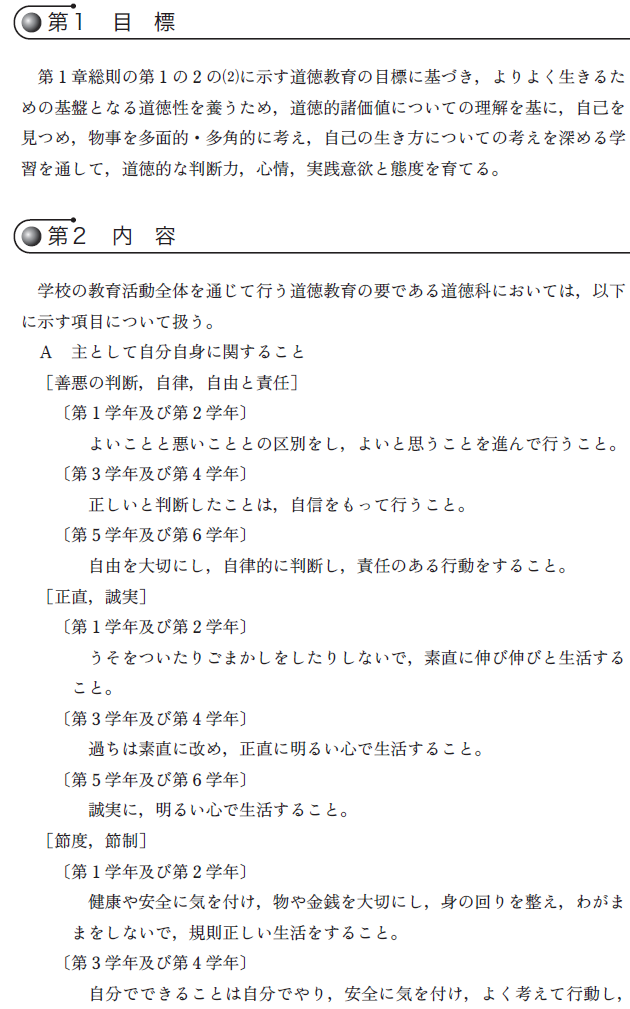

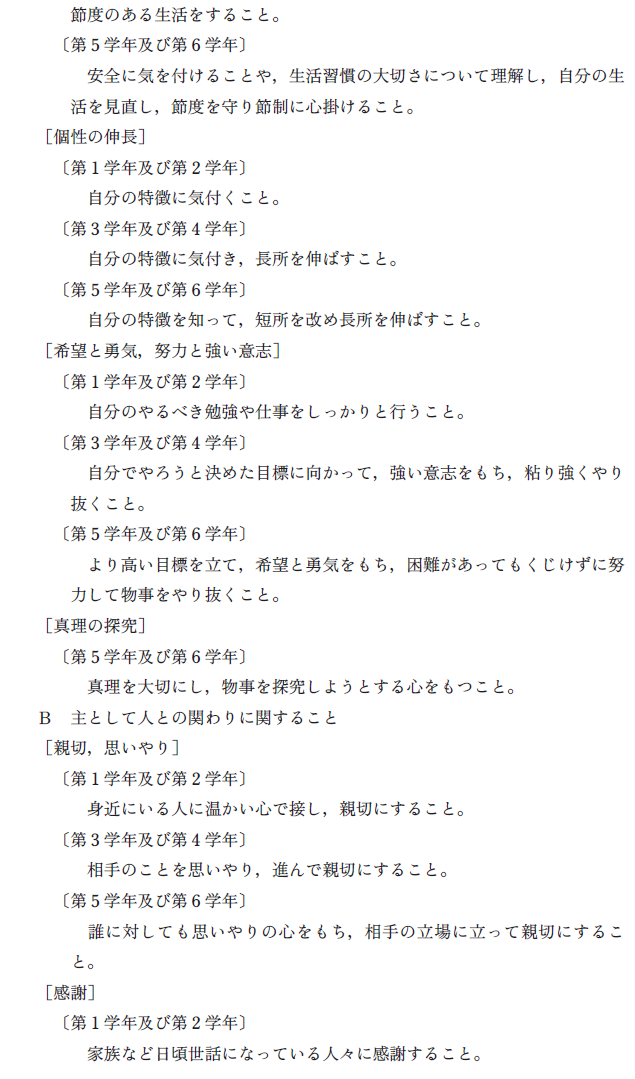

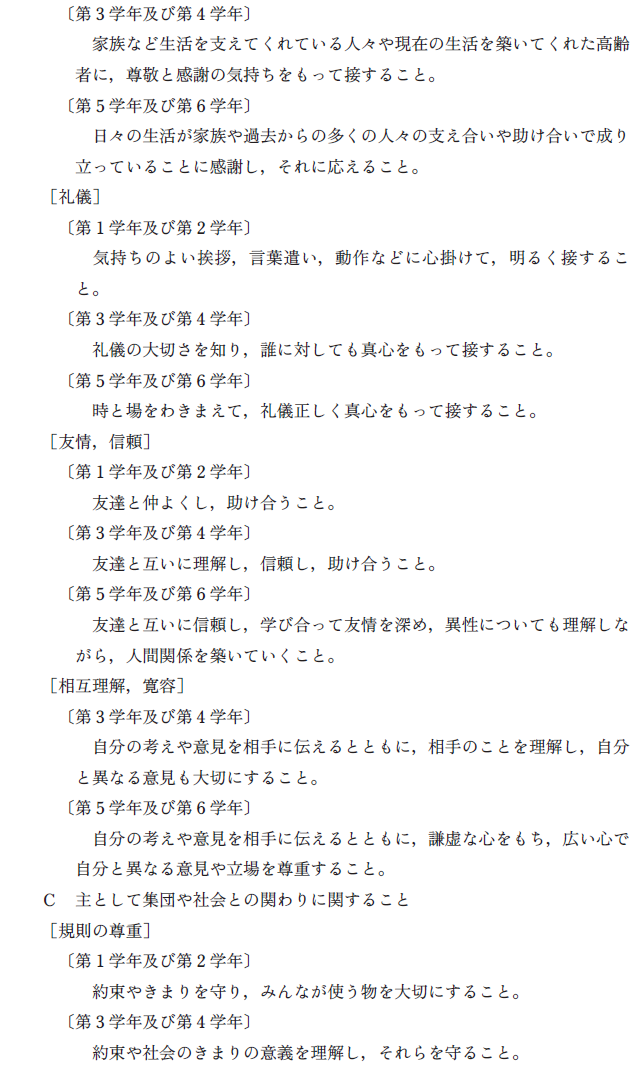

(3)学校の教育活動全体(小学校の教育課程構造は、教科・道徳科・外国語活動・総合的な学習の時間・特別活動の5領域であり、中学校の教育課程構造は外国語活動を除いた4領域である)を通じておこなう道徳教育の要である小学校の道徳科の内容は、以下の通りである。

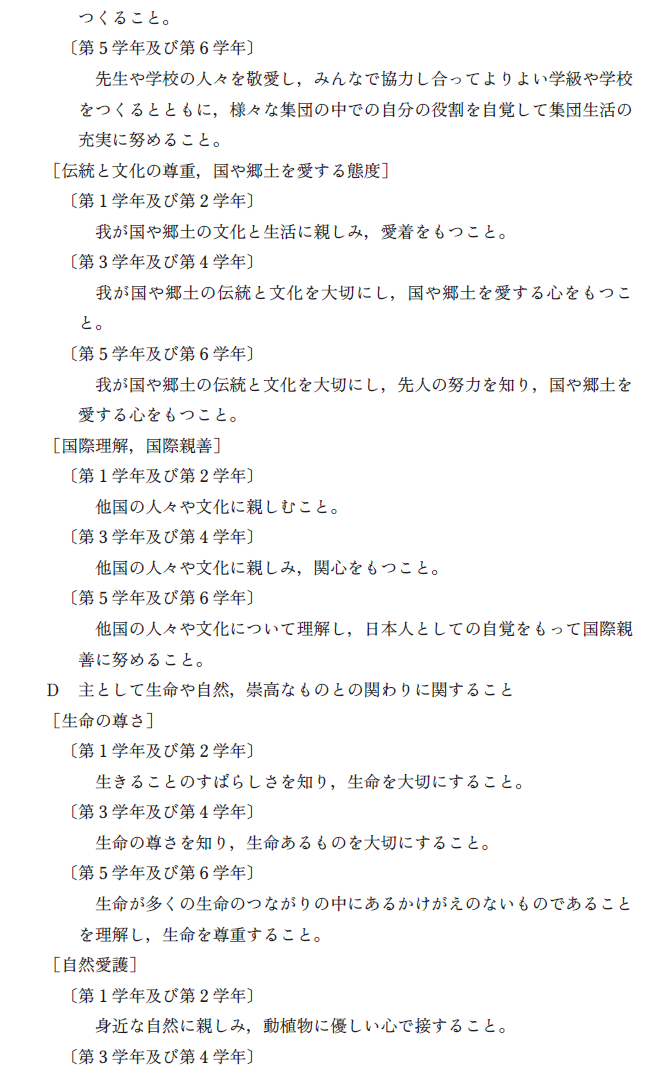

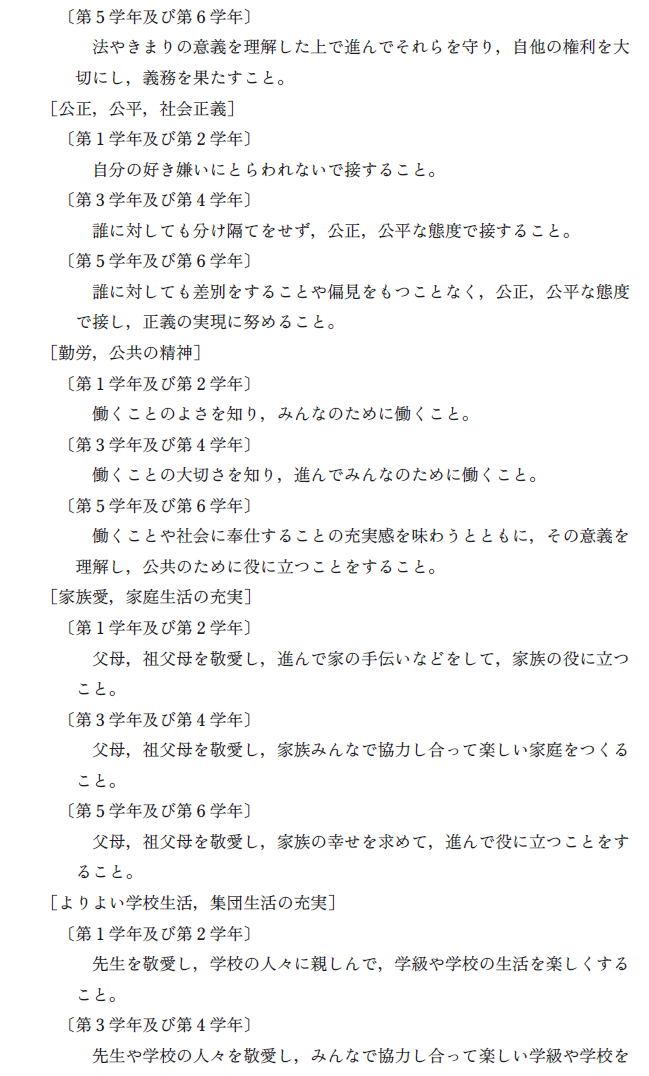

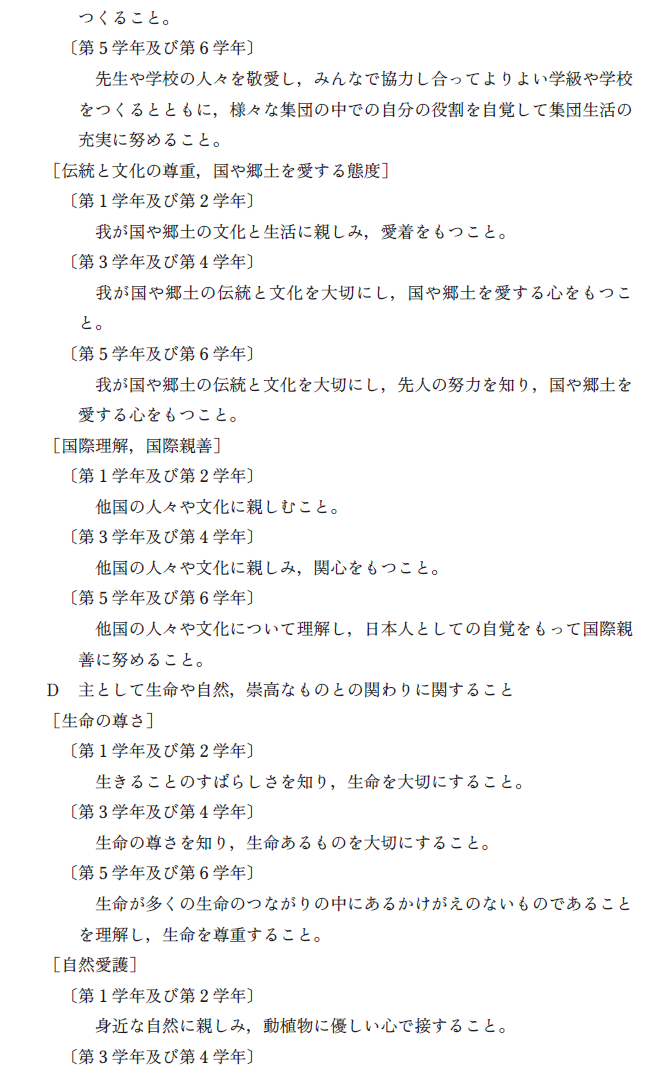

「小学校学習指導要領」(2017年3月告示)/第3章 特別の教科 道徳