〇日本は、相変わらずの「アメリカ追随と周回遅れの経済・社会改革」が病理化している。そういうなかで、「民意の歪曲・封じ込めと国策・政策の強行」「官僚・行政の暴走・劣化と政治・社会の荒廃」「自立・自己責任の強要と国家責任の縮小」が進んでいる。日本社会の危機的状況である。いま、「市場原理主義からの脱出と定常型社会への転換」「地域の内発的発展とローカリズムの推進」「競争教育・教育統制からの解放と共働・共創の教育改革」が強く要請される。

〇客観的な事実よりも個人的な感情や信条へのアピールが重視され(「ポスト真実」)、口当たりのよい言葉やスローガンが横行闊歩(おうこうかっぽ)している。出生前診断の拡大によって「命の選別」が懸念され、家庭や学校、福祉施設における「いじめ」や虐待など、生命(いのち)の尊厳が軽視・蹂躙(じゅうりん)されている。社会福祉は、極端な市場原理主義がいう「国家による窃盗」(『始まっている未来』15ページ)ではない。しかし、市場原理主義的な政策の推進によって子ども・高齢者・障がい者などの社会的弱者に対する福祉・教育の内部的矛盾が露呈し、形骸化が一層顕著になっている。とりわけ国家主権の自らの放棄(従属・植民地化)と国民の管理・統制の強化(隠蔽・制裁)が目に余る。

〇そんなことを思いながら、改めて宇沢弘文(うざわ ひろふみ、1928年~2014年)を読むことにした。その直接的なきっかけは、筆者(阪野)の周辺で見聞きした「ある種の作為を持って設置された政府系の審議会や委員会に参加することを誇りとする」某学究の“変節”。「住民主体や市民性形成の強調が社会福祉の公的責任の後退や社会保障の削減を招いている」という某検討会の委員の“短絡”。「住民参加をベースにした福祉計画策定の提案(プロポーザル)が採用されなくなった」という某シンクタンクの研究員の“嘆き”。そして、「人権侵害と過酷な労働・生活環境に置かれている現代版女工哀史」である某中国人技能実習生の“悲憤”(ひふん)の涙、などにある。

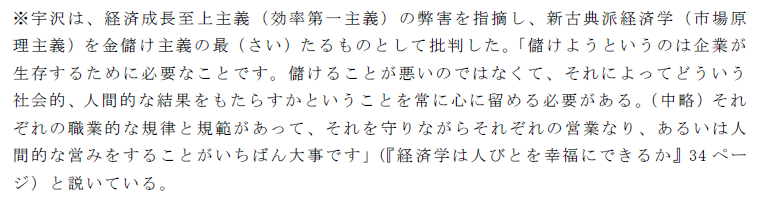

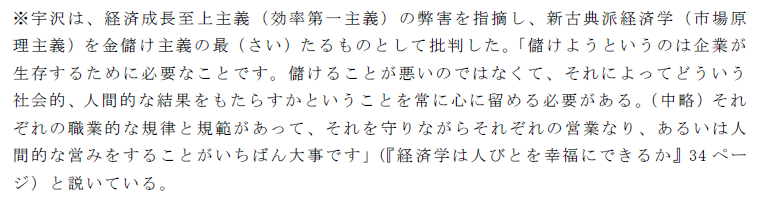

〇宇沢は経済学者・思想家であり、「ノーベル経済学賞に最も近い」と評された。1997年11月に文化勲章を受章している。宇沢の著作と言えばまず、『自動車の社会的費用』(1974年)と『社会的共通資本』(2000年)を想起する。宇沢の研究対象は「環境」「医療」「教育」「農村」など広範囲にわたった(宇沢弘文『宇沢弘文 傑作論文全ファイル』東洋経済新報社、2016年11月)。また、宇沢は、自動車が抱える問題をはじめ水俣病などの公害問題や成田空港建設の問題、地球温暖化問題、そして教育問題等々、多様な社会問題に真摯に取り組んだ。周知の通りである。

〇筆者の手もとにある宇沢の著作は6冊である(しかない)。

『自動車の社会的費用』(岩波新書)岩波書店、1974年6月

自動車は現代機械文明の輝ける象徴である。しかし公害の発生から、また市民の安全な歩行を守るシビル・ミニマムの立場から、自動車の無制限な増大に対する批判が生じてきた。本書は、市民の基本的権利獲得を目指す立場から、自動車の社会的費用を具体的に算出し、その内部化の方途をさぐり、あるべき都市交通の姿を示唆する。(カバー「そで」より)

『日本の教育を考える』(岩波新書)岩波書店、1998年7月

「私たちはいま改めて、教育とは何かという問題を問い直し、リベラリズムの理念に敵った教育制度はいかにあるべきかを真剣に考えて、それを具現化する途を模索する必要に迫られています」――社会正義・公正・平等の視点から経済学の新しい展開を主導してきた著者が、自らの経験をまじえつつ、教育のあり方を考えてゆく。(カバー「そで」より)

『社会的共通資本』(岩波新書)岩波書店、2000年11月

ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持する――このことを可能にする社会的装置が「社会的共通資本」である。その考え方や役割を、経済学史のなかに位置づけ、農業、都市、医療、教育といった具体的テーマに即して明示する。混迷の現代を切り拓く展望を説く、著者の思索の結晶。(カバー「そで」より)

『始まっている未来―新しい経済学は可能か―』岩波書店、2009年10月

世界と日本に現れている未曾有の経済危機の諸相を読み解きながら、パックス・アメリカーナ(アメリカの力によるアメリカのための平和)と市場原理主義で串刺しされた特殊な時代の終焉と、すでに確かな足取りで始まっている新しい時代への展望を語り合う。深い洞察と倫理観に裏付けられた鋭い論述は、「失われた二〇年」を通じて「改革者」を名乗った学究者たちの正体をも遠慮なく暴き出し、「社会的共通資本」を基軸概念とする宇沢経済学が「新しい経済学は可能か」という問いへのもっとも力強い「解」であることを明らかにする。(カバー「そで」より) 内橋克人(経済評論家)との対談本。2つの「補論」を収録。

『経済学は人びとを幸福にできるか』東洋経済新報社、2013年11月

第1部:市場原理主義の末路、第2部:右傾化する日本への危惧、第3部:60年代アメリカ――激動する社会と研究者仲間たち、第4部:学びの場の再生、第5部:地球環境問題への視座、の構成で論文や講演録が全20章に纏められている。池上彰(ジャーナリスト・東京工業大学教授)の「『人間のための経済学』を追究する学者・宇沢弘文――新装版に寄せて」を収録。

『人間の経済』(新潮新書)新潮社、2017年4月

富を求めるのは、道を開くため――それが、経済学者として終生変わらない姿勢だった(「経済学の原点は、人間が人間として人間らしく生きていくためにこそ、豊かさや、もろもろの道具としての財、つまりは経済の力が必要なのであって、決してその逆――豊かさが満たされれば人間らしく生きられる、ではない。」『始まっている未来』内藤克人:84、89ページ)。「自由」と「利益」を求めて暴走する市場原理主義の歴史的背景をひもとき、人間社会の営みに不可欠な医療や教育から、都市と農村、自然環境にいたるまで、「社会的共通資本」をめぐって縦横に語る。人間と経済のあるべき関係を追求し続けた経済思想の巨人が、自らの軌跡とともに語った、未来へのラスト・メッセージ。(カバー「そで」より) 宇沢国際学館・占部まり(宇沢の長女で内科医)の「前文」を収録。

〇本稿では、以上の著作に展開される宇沢の言説のうちから、「ゆたかな社会」「社会的共通資本」そして「教育」に関する論攷(ろんこう)を再確認し再認識することにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

ゆたかな社会とは

ゆたかな社会とその条件

ゆたかな社会とは、すべての人々が、その先天的、後天的資質と能力とを充分に生かし、それぞれのもっている夢とアスピレーション(aspiration:熱望、抱負)が最大限に実現できるような仕事にたずさわり、その私的、社会的貢献に相応しい所得を得て、幸福で、安定的な家庭を営み、できるだけ多様な社会的接触をもち、文化的水準の高い一生をおくることができるような社会である。(『社会的共通資本』2ページ)

このような社会は、つぎの基本的諸条件をみたしていなければならない。

(1)美しい、ゆたかな自然環境が安定的、持続的に維持されている。

(2)快適で、清潔な生活を営むことができるような住居と生活的、文化的環境が用意されている。

(3)すべての子どもたちが、それぞれのもっている多様な資質と能力をできるだけ伸ばし、発展させ、調和のとれた社会的人間として成長しうる学校教育制度が用意されている。

(4)疾病、傷害にさいして、そのときどきにおける最高水準の医療サービスを受けることができる。

(5)さまざまな希少資源が、以上の目的を達成するためにもっとも効率的、かつ衡平(こうへい)に配分されるような経済的、社会的制度が整備されている。(同上書、2~3ページ)

ゆたかな社会とリベラリズム

ゆたかな社会はまた、すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保できるという、本来的な意味でのリベラリズム(liberalism:自由主義)の理想が実現される社会である。(同上書、3ページ)

「自由主義」を英語にすると、どちらかというと Libertarianism と言うのでしょうか、自由を最高至上のものとする考え方になります。

本来リベラリズムとは、人間が人間らしく生き、魂の自立を守り、市民的な権利を十分に享受できるような世界をもとめて学問的営為なり、社会的、政治的な運動に携わるということを意味します。そのときいちばん大事なのが人間の心なのです。(『人間の経済』90ページ)

社会的共通資本とは

制度主義と社会的共通資本

(資本主義も社会主義も混乱と混迷のさなかにあって)市民的自由が最大限に保証され、人間的尊厳と職業的倫理が守られ、しかも安定的かつ調和的な経済発展が実現するような理想的な経済制度が存在するであろうか。それは、どのような性格をもち、どのような制度的、経済的特質を備えたものか。(中略)その設問に答えて、ソースティン・ヴェブレン(Thorstein Bunde Veblen、1857年~1929年)のいう制度主義(Institutionalism)の考え方がもっとも適切にその基本的性格をあらわしている。〈ヴェブレンの制度主義の思想的根拠は、これもまたアメリカの生んだ偉大な哲学者ジョン・デューイ(John Dewey、1859年~1952年)のリベラリズムの思想にある。〉私たちが求めている経済制度は、一つの普遍的な、統一された原理から論理的に演繹されたものでなく、それぞれの国ないしは地域のもつ倫理的、社会的、文化的、そして自然的な諸条件がお互いに交錯してつくり出されるものだからである。制度主義の経済制度は、経済発展の段階に応じて、また社会意識の変革に対応して常に変化する。生産と労働の関係が倫理的、社会的、文化的条件を規定するというマルクス主義的な思考の枠組みを超えると同時に、倫理的、社会的、文化的、自然的諸条件から独立したものとして最適な経済制度を求めようとする新古典派経済学の立場を否定するものである。(『社会的共通資本』20ページ。〈 〉内4ページ。※)

社会的共通資本(宇沢によるSocial Overhead Capitalの訳語)は、この制度主義の考え方を具体的なかたちで表現したもので、(資本主義と社会主義の二つの経済体制の枠組みを超える)二十一世紀を象徴するものであるといってもよい。(同上書、「はしがき」ⅰページ)

社会的共通資本とその類型

社会的共通資本(Social Common Capital)は、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意味する。社会的共通資本は、一人一人の人間的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために、不可欠な役割を果たすものである。(中略)社会的共通資本の具体的な構成は、それぞれの国ないし地域の自然的、歴史的、文化的、社会的、経済的、技術的諸要因に依存して、政治的なプロセスを経て決められるものである。(同上書、4ページ)

社会的共通資本は自然環境、社会的インフラストラクチャー、制度資本の三つの大きな範疇にわけて考えることができる。自然環境は、大気、水、森林、河川、湖沼(こしょう)、海洋、沿岸湿地帯、土壌などである。社会的インフラストラクチャー(infrastructure)は、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなど、ふつう社会資本とよばれているものである。(中略)制度資本は、教育、医療、金融、司法、行政などの制度をひろい意味での資本と考えようとするものである。(同上書、5ページ)

社会的共通資本の管理・運営

社会的共通資本は私的資本と異なって、個々の経済主体によって私的な観点から管理、運営されるものではなく、社会全体にとって共通の資産として、社会的に管理、運営されるようなものを一般的に総称する。社会的共通資本の所有形態はたとえ、私有ないしは私的管理が認められていたとしても、社会全体にとって共通の財産として、社会的な基準にしたがって管理、運営されるものである。(同上書、21ページ)

社会的共通資本は、それぞれの分野における職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規律にしたがって管理、運営されるものであるということである。社会的共通資本の管理、運営は決して、政府によって規定された基準ないしはルール、あるいは市場的基準にしたがっておこなわれるものではない。この原則は、社会的共通資本の問題を考えるとき、基本的重要性をもつ。(同上書、22~23ページ)

社会的共通資本とコモンズ

(社会的共通資本の管理・維持の形態として、コモンズの考え方が重要となる。)コモンズ(Commons)の概念はもともと、ある特定の人々の集団あるいはコミュニティにとって、その生活上あるいは生存のために重要な役割を果たす希少資源そのものか、あるいはそのような希少資源を生み出すような特定の場所を限定して、その利用にかんして特定の規約を決めるような制度を指す。(同上書、84ページ)

伝統的なコモンズは、灌漑用水、漁場、森林、牧草地、焼き畑農耕地、野生地、河川、海浜など多様である。さらに、地球環境、とくに大気、海洋そのものもじつはコモンズの例としてあげられる。これらのコモンズはいずれも、(中略)社会的共通資本の概念に含まれ、その理論がそのまま適用されるが、ここでは、各種のコモンズについて、その組織、管理のあり方について注目したい。とくに、コモンズの管理は必ずしも国家権力を通じておこなわれるのではなく、コモンズを構成する人々の集団ないしコミュニティからフィデュシアリー(fiduciary:信託)のかたちで、コモンズの管理が信託されているのが、コモンズの特徴づける重要な性格であることに留意したい。(同上書、84~85ページ)

教育とは

教育と人間的成長

一人一人の子どもがもっている多様な先天的、後天的資質をできるだけ生かし、その能力をできるだけ伸ばし、発展させ、実り多い幸福な人生をおくることができる一人の人間として成長することをたすけるのが教育だといってよいでしょう。そのとき強調しなければならないのは、教育は決して、ある特定の国家的、宗教的、人種的、階級的、ないしは経済的イデオロギーによって支配されるものであってはならないということです。(『日本の教育を考える』10ページ)

能力の育成と人格の形成

一人一人の子もどもがもっている個性的な資質を大事にし、その能力をできるだけ育てることが教育の第一義的な目的であることはいうまでもありませんが、同時に、子どもたちが成人して、それぞれ一人の社会的人間として、充実した、幸福な人生をおくることができるような人格的諸条件を身につけるのが、教育の果たすもう一つの役割でもあります。そのために、教育は、個別的な家庭あるいは、狭く地域的ないしは階級的に限定され場ではなく、できるだけ広く、多様な社会的、経済的、文化的背景をもった数多くの子どもたちが一緒に学び、遊ぶことができるような場でおこなわれることが望ましいわけです。学校教育制度が、上のような教育の理念からの必然的な帰結でもあり、現実に世界のほとんどの国々で学校教育制度がとられているのも、このような事情からです。(同上書、11ページ)

学校教育とインネイト

インネイト(innate)という言葉は、ふつう生得的、先天的、本有的などと訳されていますが、あえてインネイトという言葉を使うのは、一人一人の子どもが生まれたときすでに、その心のなかに、これら(言葉を話すこと、数を数えること)の理解力、能力をもっていることを強調したいと思うからです。

学校教育にさいして、もっとも困難な問題は、このインネイトな理解力、能力と、子どもたちが家庭や近所で学んだ後天的な理解力、能力とが、どちらも一人一人の子どもについて個性的であり、千差万別であるということです。これらの個性的な特性をもつ子どもたちを、一つの教室に集めて、同時に教えなければならないわけです。学校教育にさいして、もっとも留意しなければならない点でもあります。(同上書、14ページ)

ジョン・デューイの教育機能(「教育の3大原則」)

ジョン・デューイは、その古典的名著『民主主義と教育』のなかで、学校教育制度は三つの機能を果たしていると考えました。社会的統合、平等主義、人格的発達という三つの機能です。

学校教育の果たす第一の機能として、デューイが取り上げているのは、社会的統合ということです。若い人々を教育して、社会的、経済的、政治的、文化的役割を果たすことができるような社会人としての人間的成長を可能にしようとすることです。(中略)

第二の機能は、平等に関わるものです。学校教育は、社会的、経済的体制が必然的に生み出す不平等を効果的に是正するというのが、デューイの主張したところだったのです。学校教育が機会の平等化をもたらし、社会、経済体制の矛盾を相殺する役割を果たす(中略)機能を、デューイは、平等主義的機能と呼んだわけです。

デューイの強調した第三の機能は、個人の精神的、道徳的な発達をうながすという教育の果たす重要な役割であって、人格的発達の機能とも呼ばれるべきものです。(中略)(同上書、45~46ページ)

学校教育制度と社会的矛盾の拡大再生産

ヴェトナム戦争を契機として起こったアメリカ社会の倫理的崩壊、社会的混乱によって、デューイの教育理念にもとづく公立学校を中心とするアメリカの学校教育制度もまた大きく変質せざるを得ませんでした。デューイの掲げた平等主義的な教育理念にもとづいてつくり出されたアメリカの学校教育制度が現実の非人間的、収奪的状況のもとで、逆にアメリカ社会のもつ社会的矛盾、経済的不平等、文化的俗悪さをそのまま反映し、拡大再生産する社会的装置としての役割をはたすことになってしまったのです。(同上書、48ページ)

日本の学校教育と政治・官僚支配

基礎教育が社会的共通資本として位置づけられているとき、各小中学校はそれぞれ独立した社会的組織として、職業的規範にしたがって、経営されることが要請されます。これらの組織が、決して国家の統治機構の一部として官僚的支配を受けてはならないのは当然です。(中略)小中学校の教師は、教育サービスを売る労働者となり、聖職としての教師の職業的規範も誇りも失わざるを得なくなってしまいました。文部(科学)省はまた、教科書検定制度をたくみに利用して、自民党のもっていた、時代錯誤の、偏向したイデオロギーを基礎教育に持ち込んだのです。日本社会は現在、経済的、技術的観点からみて、世界でもっとも高い水準を誇っていますが、その反面、知性の欠如、道徳的退廃、感性の低俗さという面で、問題が生じています。その、もっとも大きな原因は、戦後五十年間にわたって、日本の基礎教育が文部官僚によって管理、支配されてきたことにあるといっても過言ではないと思います。(中略)日本の基礎教育制度の欠陥を象徴する「いじめ」の現象の原点はもっぱら、文部官僚による学校関係者に対する「いじめ」にあるといってもよいと思われます。(同上書、89~90ページ)

〇宇沢は、経済学の重要な理論を紹介・分析し、自身の知的探究の軌跡や思想の遍歴を回顧する。そのなかで、「社会的共通資本」の考え方や「人間の経済」(人間の心を大事にする経済学。人々がゆたかに暮らせる社会のための経済学)の理論を展開する。しかも、その要点を何度も繰り返し、丁寧に論攷する。「人間尊重と社会正義」「理知と気概」「批判と啓発」そして「痛快無比」などが、「理論経済学者」「社会活動家」としての宇沢の「世界」「宇宙」である。

〇宇沢の社会的共通資本の考え方は、医療や教育などの「現場」からは受容され、共感を得たと評される。それはひとつは、「人間尊重と社会正義」を実現するという「リベラル」の価値観を共有することによるのであろう。医療と教育(そして自然環境)は、社会的共通資本の「原点」であり、「次の世代に受け継いでいくべき聖なる営み」(『始まっている未来』32ページ)である。その観点から言えば、社会的共通資本として「まちづくりと市民福祉教育」について論究することが必要かつ重要となる。その際、宇沢は社会的共通資本の管理・運営主体を政府や市場ではなく、職業的・自律的専門家とりわけ大学人などの有識者に求めるが、コミュニティデザイナーやコミュニティソーシャルワーカーもその主体として期待されようか。

〇社会的共通資本の理論は、エビデンスに基づく実証的な分析・研究や、政策・制度を持続可能なものにするための財政運営に関心を持つ研究者や実務家からは、一定の距離が置かれている。

〇およそ30年間にわたって宇沢の「仕事」に伴走してきた岩波書店の編集者・大塚信一が、「宇沢思想入門」を「コンパクトに、一般読者向き」に書いている。『宇沢弘文のメッセージ』(集英社新書)集英社、2015年9月、がそれである。大塚は言う。宇沢の「人柄と学問は一体化したもので、両者を切り離すことはできない点にこそ、宇沢の仕事の偉大さと素晴しさがある」(10ページ)と。また、大塚によると、原田正純(はらだ まさずみ、1934年~2012年。水俣病の研究と患者の救済に献身的に取り組んだ医師)が、宇沢から「やさしくなくては学者でない」ということを身をもって教わったと書いている(同上書、216ページ)。

〇なお、『始まっている未来』の対談者である内橋克人は言う。21世紀の最大の課題は、分断・対立・競争を原理とする「競争セクタ―」ではなく、連帯・参加・協同を原理とする「共生セクター」の足腰をいかに強くしていくかにある。「共生経済」とは、F(食料)とE(エネルギー)とC(ケア)の自給圏(「FEC自給圏」)を人間の生存権として追求していく経済のあり方である。地域・社会の一定のエリア内で人々が連帯・協同し、政策決定過程にまで参加していく共生セクター(部門)を構築し、FEC自給圏を形成するに当たって、宇沢の社会的共通資本が重要な要素になることは言うまでもない(同上書、100~101ページ)。付記しておきたい。

補遺

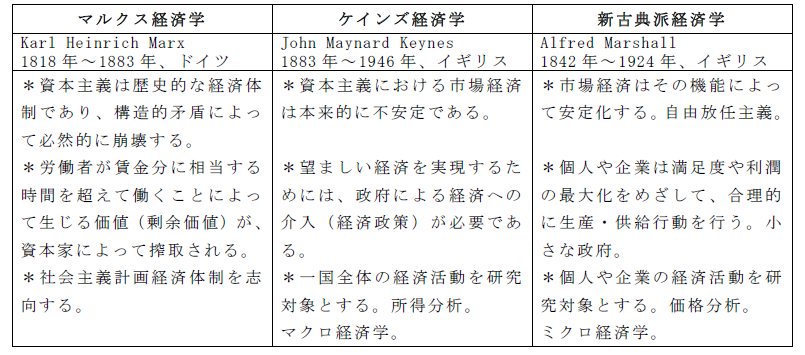

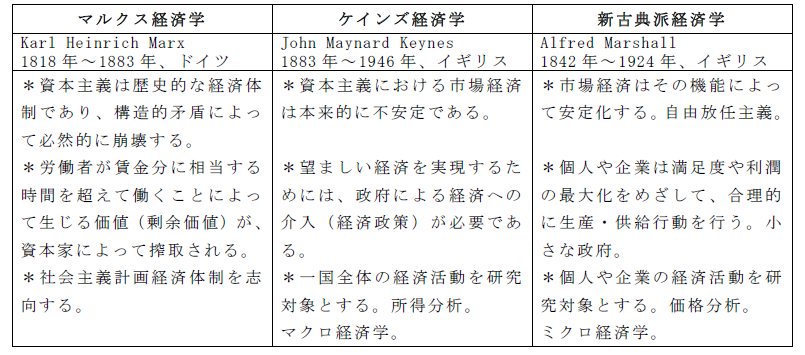

「マルクス経済学」「ケインズ経済学」「新古典派経済学」の概略を記しておくことにする。