〇2018年11月24日~25日、日本福祉教育・ボランティア学習学会の第24回大会(「あいち・なごや大会」)が日本福祉大学(愛知県東海市)で開催された。

〇奥田知志(おくだ・ともし。牧師、NPO法人抱樸理事長)の記念講演―「共に生きる意味」と、それを受けて行われた大橋謙策(おおはし・けんさく。東北福祉大学大学院教授、元日本社会事業大学学長)との対談―「共生文化の創造にむけた学び」は圧巻であった。宗教や実践・研究の体系を持つヒトは強くて深い。聞き手は感銘を受け、心が揺さぶられる。

〇周知のように、奥田は、生活困窮者(ホームレス等)に対して、信仰(神学)に支えられた深い洞察とそれに基づく個別的で包括的かつ持続的な「人生支援」を行っている。奥田は言う。「自己責任論の社会が私たちから奪ったものがある。それは『助けて』という一言である」(奥田知志『「助けて」と言おう―3・11後を生きる―』日本キリスト教団出版局、2012年8月、37ページ)。大橋は、地域福祉の理論と思想、方法(コミュニティソーシャルワーク)、そして福祉教育について実践的研究を進めている。大橋は言う。「新たな社会システムに必要な価値、意識として“博愛”の精神の涵養とそれを推進する福祉教育が求められる」(大橋謙策『新訂 社会福祉入門』放送大学教育振興会、2008年3月、227ページ)。

〇筆者(阪野)が奥田を知ったのは、NHKクローズアップ現代取材班編著『助けてと言えない―いま30代に何が―』(文藝春秋、2010年10月)である。その本の「帯」の一文、「言えない/孤独死した39歳の男性が便箋に残した最後の言葉は『たすけて』だった」に衝撃を受けたことを覚えている。いま筆者の手もとに、奥田が執筆した本(単著、共著、分担執筆)が6冊ある。

(1)奥田知志『もう、ひとりにさせない―わが父の家にはすみか多し―』いのちのことば社、2011年6月(以下[1])

本書の内容をあえて言えば、「絆の神学」とも言うべきであろうか。しかし、それは空論ではなく、具体的な「ホームレス」との出会いの中から紡(つむ)ぎだされた「絆の物語の神学」である。この時代に「だれ」と、どのような「絆」を結んで生きるのかと、この本は問いかけている。(関田寛雄「推薦の言葉」6ページ)、

(2)奥田知志『「助けて」と言おう―3・11後を生きる―』日本キリスト教団出版局、2012年8月(以下[2])

震災以来声高に叫ばれ続ける「絆」という言葉。しかし多くの場合、そこで意味しているのは自分に都合のよい絆のこと。ホームレス支援の現場と震災支援の中で見えてきた、傷つくことを恐れて自己責任論の中に逃げ込む現代人の心のあり方を問う。(「帯」より)

(3)奥田知志・茂木健一郎『「助けて」と言える国へ―人と社会をつなぐ―』(集英社新書)集英社、2013年8月(以下[3])

ホームレスが路上死し、老人が孤独死し、若者がブラック企業で働かされる日本社会。人々のつながりが失われて無縁社会が広がり、格差が拡大し、非正規雇用が常態化しようとする中で、私たちはどう生きればよいのか? 本当の“絆”とは何か? いま最も必要とされている人々の連帯とその倫理について、社会的に発信を続ける茂木健一郎と、長きにわたり困窮者支援を実践している奥田知志が論じる。対談本。(カバー「そで」より)

(4)佐藤彰・奥田知志・宋富子/明治学院150周年委員会編『灯を輝かし、闇を照らす―21世紀を生きる若い人たちへのメッセージ―』いのちのことば社、2014年3月(以下[4])

本書は、明治学院150周年記念連続講演会(2013年11月、明治学院高校主催)を再録したものである。奥田の講演「その日、あなたはどこに帰るか?―誇り高き大人になるために」が収録されている。メッセージは、「誇り高い人類として生きたいのならば、『助けて!』と言ってください。『助けて!』は、新しい社会を創造するために欠かせない言葉です」。(77ページ)

(5)奥田知志・稲月正・垣田裕介・堤圭史郎『生活困窮者への伴走型支援―経済的困窮と社会的孤立に対応するトータルサポート―』明石書店、2014年3月(以下[5])

奥田知志によって名づけられた「伴走型支援」の思想・理念・仕組みを確認するとともに、その成果と課題を実証的に明らかにしたうえで、これからの生活困窮者支援の方向性を示す必要があると考えた。それが本書である。(稲月正「はじめに」4ページ)

(6)埋橋孝文/同志社大学社会福祉教育・研究支援センター編『貧困と生活困窮者支援―ソーシャルワークの新展開―』法律文化社、2018年9月(以下[6])

本書は、①「伴走型支援」の内容、②家計相談支援の意味と方法、③学校ソーシャルワークの背景と機能、④保育ソーシャルワークの今後の方向性など、生活困窮者および(子どもの)貧困に関するホットイシューズを取り上げている。講演記録集。(埋橋孝文「序」3ページ)

〇本稿では、以上のうちから、[1]の論考について筆者が留意したい論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「一人称」で語られる「安心・安全」は人を無縁へと押しやる

「安全、安心の街づくり」とは、いったい何であったのか。そもそもホームレス状態の人々を「タイプの違う人」と呼び、「治安や秩序が乱れる」と決めつけているのは差別である。「安全、安心の街づくり」が人を排除し、その人たちを死へと向かわせている。「安心・安全」が、人を無縁へと押しやっているのである。

あえて問いたい。「安心・安全はそんなに大事か」と。自分たちの「安心・安全」を追求する地域社会が、「自分の安心・安全」を守るために他者との出会いのチャンスを自ら閉ざし、敵対心を燃やす。あるいは、それを理由に無関係を装う。([1]92ページ)

実際の「安心・安全」は、常に「一人称」で語られる。私の安心・安全、我が町の安心・安全、我が国の安心・安全、我が家の‥‥‥。そこには、あなたの安心・安全や彼らの安心・安全は存在しない。全部が「我がこと(一人称)」なのだ。

そもそも人が出会い、共に生きようとする時、人は多少なりとも自分のスタイルやあり様を変えざるを得なくなる。すなわち、自らの都合を一部断念せざるを得なくなる。出会いというものは、その意味で自分の「安心・安全」のみを願う私たちにとって、「危険」だと言わざるを得ない。出会いによって人は学ぶ。そして学ぶと、人は変えられ、新たにされる。([1]93ページ)

「自己責任論」は社会の無責任を肯定し人を分断・排除する

自己責任論社会とは、困窮状態に陥ったその原因も、またそこから脱することも、すべては本人次第、本人の責任であるという考え方である。現在の社会は、この自己責任論に席巻された感がある。([1]162~163ページ)

自己責任論の構造は、ある人に関する責任を、ある一定の範囲に押しとどめて理解するというものである。自己責任、あるいは身内の責任は、自分自身、あるいは家族という一定の範囲に責任を押しとどめた。その結果、周囲は無責任を装えたのだ。「自己責任論」は、社会の無責任を肯定するための理屈だった。

自己責任論的な構造は、日本社会においては以前からあったと思う。しかし、当時成長を続ける社会というものが前提として存在していたゆえに、がんばればチャンスを手に入れられるという時代でもあった。すなわち、個人のがんばりが効く時代であった。自己責任という言葉は、教育的な面も含め、ある程度の意味があったのだ。

しかし、現在のような低成長期において、企業社会や家族的経営と呼ばれたものは崩壊し、終身雇用制は原則ではなくなった(賃金労働者の4割が非正規雇用である:阪野)。公の行う社会保障も先細るなかで、自己責任は「励まし」ではなく、人を分断、排除するための用語となった。([1]168ページ)

「孤族」の時代は「何が必要か」とともに「だれが必要か」を問う

ホームレス支援において重要なのは、「ハウスレス」と「ホームレス」という、2つの困窮という視点である。ハウスレスは家に象徴される、食糧、衣料、医療、職などあらゆる物理的(・経済的:阪野)困窮を示す。もうひとつは、ホームレス。それは、家族に象徴されてきた関係を失っている、すなわち関係的困窮(無縁:阪野)を言う。税制と社会保障の一体的改革は、ハウスレス問題にとって重要な課題である。経済の動向がこの先どのようになるのか。労働者の権利がどのように守るのかなど、課題は山積である。しかし一方で、たとえ食べられるようになったとしても、だれと食べるのかという問題は、さらに重要な事柄なのだ。

この視点に立ち、野宿者支援をしてきた私たちが考え続けたことは、この人には今何が必要か、ということとともに、この人に今だれが必要か、ということであった。そして今日、このホームレス問題は、野宿状態という物理的困窮の有無にかかわらず、多くの人々が抱えている問題となっている。([1]171ページ)

「無縁社会」や「孤族」の時代は、ホームレス問題がもはや路上の問題ではないことを明示している。このホームレス化を促進したもの、その最大の要因が「自己責任論」であったと思っている。([1]172ページ)

「傷」つくことなしにだれかと出会い「絆」を結ぶことはできない

自己責任社会は、自分たちの「安心・安全」を最優先することで、リスクを回避した。そのために「自己責任」という言葉を巧妙に用い、他者との関わりを回避し続けた。そして、私たちは安全になったが、だれかのために傷つくことをしなくなり、そして無縁化した。

長年支援の現場で確認し続けたことは、絆には「傷」が含まれているという事実だ。([1]209ページ)

傷つくことなしにだれかと出会い、絆を結ぶことはできない。出会ったら「出会った責任」が発生する。だれかが自分のために傷ついてくれる時、私たちは自分は生きていてよいのだと確認する。同様に、自分が傷つくことによってだれかがいやされるなら、自分が生きる意味を見いだせる。自己有用感(自分は人の役に立っているという意識:阪野)や自己尊重意識にとって、他者性と「きず」は欠くべからざるものなのだ。([1]210~211ページ)

「傷つくという恵み」――国家によって犠牲的精神が吹聴された歴史を戒(いまし)めつつ、今こそ他者を生かし、自分を生かすための傷が必要であることを確認したい。([1]211ページ)

〇[1]にはいわゆる「囲み記事」が7本ある。そのなかに「手紙」(98~99ページ)、「配達されない手紙」(114~115ページ)がある。

〇言うまでもなく、民主主義の存立基盤は「参加」「熟議」「自治」であり、「多数決」はそのひとつの要素でしかない。民主主義イコール多数決ではない。

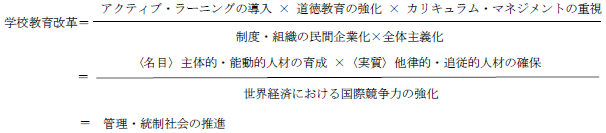

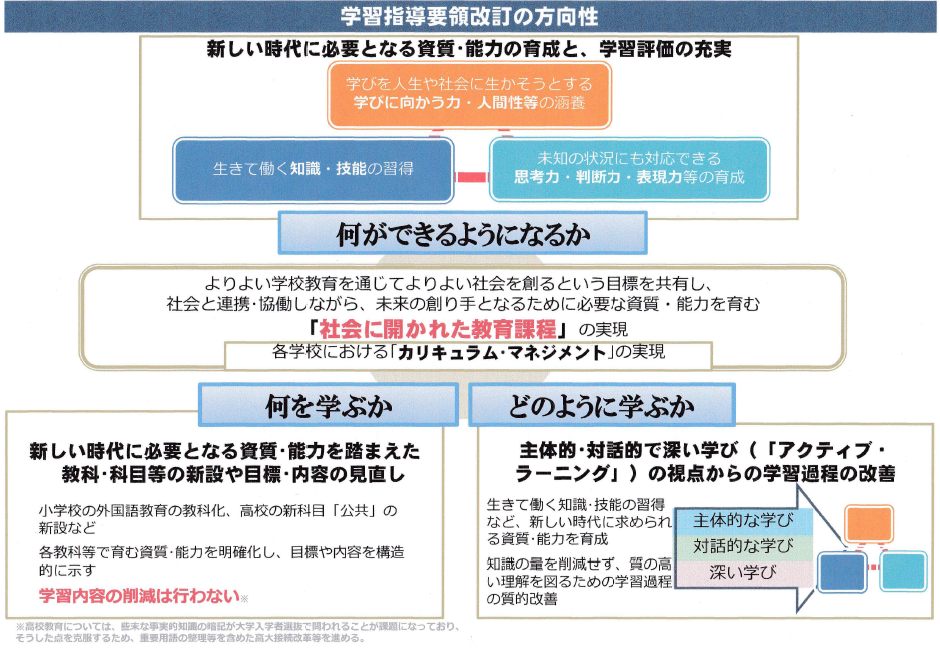

〇日本社会はいま、福祉や教育の世界においても、規制緩和や市民参加(「我が事・丸ごと」等)が声高に叫ばれるなかで、民主主義の崩壊が進み、国家権力による管理・統制が強化されている。「地域参加による学校づくりのすすめ」(「コミュニティ・スクール」等)や市民によるまちづくり(「地域福祉計画」等)の「主体性」や「自律性」も所詮は、規制緩和と同時並行的に管理・統制の変更や強化が図られるなかでのものに過ぎないのか。こうした社会認識のもとで改めて[1]を読むと、奥田らの地べたを這いずり回り、血がにじむ取り組みにただただ頭が下がる。とともに、日本社会の危うさを痛感する。そんななかで、「恵さん」と「信久さん」の手紙に一筋の光明を見出したい(注①)。これまで以上に、福祉教育実践や研究のあり方や取り組みが厳しく問われている。

〇福祉教育についての議論は、「学会」の界隈だけにあるのではない。個別具体的な実践や研究が展開されている福祉教育現場こそが重視されなければならない。「学会」は、最新の福祉教育実践や研究の成果を持ち寄り、多面的・多角的な視点から議論し、実践・研究の深化や発展を図る“現場”である。その“現場”ではいまだに、(岡村重夫や大橋謙策らの)権威ある学説を無条件に受け入れたり、眼前の地域・社会や新たな社会福祉問題に向き合おうとしない「報告」が散見される。高齢者や障がい者、生活困窮者、外国籍住民などを福祉教育実践や研究の「共働者」ではなく、言い古された「当事者」として位置づけるモノも多い。また、気鋭の実践家や研究者による実践・研究の学際的・総合的視点からの掘り起こしやブラッシュアップ(磨き上げること)も、必ずしも十分であるとは言えない。「あいち・なごや大会」に参加して思ったことのひとつである。

注

① NPO法人抱樸では、小・中学校からの「ホームレス」についての授業の依頼に応えるために、「生笑(いきわら)一座」を興し、公演カリキュラムにホームレスから自立した人による「語り」を取り入れている。その際の「当事者」によるメッセージは、(1)「生きてさえいればいつか笑える日がくる」、(2)「『助けて』と言っていい」である(日本福祉教育・ボランティア学習学会『第24回あいち・なごや大会 報告要旨集』2018年11月、38~42ページ)。

補遺

奥田の言説のキーワード・キーコンセプトのひとつに「伴走型支援」がある。奥田によるとそれは、「1988年にホームレス支援が始まり、以来、路上での生活やその後の看取りまで続く営みのなかで生まれた支援論である。学者が豊富な知識を駆使して構築した体系ではない。日々の経験が積み重ねられ、何よりも当事者から学ぶなかで澱(おり。液体の底に沈んだカス:阪野)が沈殿していくようにできた支援論である」([6]27ページ)。奥田は、生活困窮者支援における「伴走型支援の7つの理念」について次のように整理している。([5]56~72ページ抜き書き)

(1)家族(家庭)機能をモデルとした支援

家族(家庭)が持っていたと想定される機能に、①包括的、横断的、持続的なサービス提供機能、②記憶の蓄積と記憶に基づくサポートプラン策定機能、③持続性のあるコーディネート機能、④役割の担い合いによる自己有用感提供機能、がある。伴走型支援は、これらの家族(家庭)機能をひとつのモデルとした支援である。

(2)早期的、個別的、包括的、持続的な人生支援

伴走型支援は、生活困窮者が社会的に孤立状態にあり、しかも多様で複合的な課題を抱えているとの認識に立つがゆえに、早期的、個別的、包括的、持続的な支援でなければならない。それは「自立支援」にとどまらず、「人生支援」である。

(3)存在の支援

伴走型支援は、従来の問題解決型の「対処・処遇の支援」に加えて、「伴走そのもの」を支援とする。伴走者と当事者が、向き合うこと、関係すること自体が支援である。

(4)参加包摂型の社会を創造する支援

伴走型支援は、徹底して個人に寄り添うことから始まる。当然の帰結として、社会や地域を問うことになる。困窮者支援は、経済的困窮状態にあり、社会的に孤立した「個人の社会復帰を支援する」といわれるが、問題の本質は「そもそも復帰したい社会であるかどうか」というところにある。

(5)多様な自立概念を持つ相互的、可変的な支援

伴走型支援は、生活自立や社会参加を基軸とした社会的自立、経済的自立など多様な自立概念から構成される。伴走は、助けられたり助けたりという相互的な関係である。また、助けられた者が助ける側に変われる可変性が担保されなければならない。

(6)当事者の主体性を重視する支援

伴走型支援は、当事者が自分で自分を助ける力を得ることである。当事者は「できない人」ではなく、「自分を助けることができる人(になる)」との認識に立つ。「まず自助、次に共助、最後に公助」という順番が重視されるが、自助は、公助や共助が適正に機能している状況において成立する。

(7)日常を支える支援

伴走型支援は、人生支援である。そして人生の大半は、なにげない日常である。伴走型支援は、この日常を支える支援である。伴走型支援は、「日常は問題が起こる場所である」という認識に立ち、日常を支える参加包摂型社会の構築をめざす。