9月27日と28日、「第23回全国ボランティアフェスティバルぎふ」が岐阜市で開催されました。筆者(阪野)は、28日の午前中は「ふくしのこころで地域を変える~福祉教育のめざすもの~」というテーマの分科会に参加し、多くの気づきと豊かな学びを得ることができました。感謝です。分科会の開催趣旨等は次の通りです。

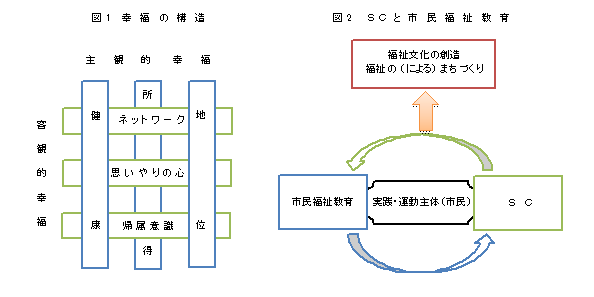

福祉教育を進めるには、社協、学校だけでなく、自分から地域課題の解決に取り組んでいく人、すなわち、「ふくしのこころ」を持ち、地域にかかわる「市民」を育成することが必要になります。また、推進者が福祉についてどのように考えているのか、どのような目的で福祉教育を行っているのかが重要となります。この分科会では、改めてそれぞれの考える「福祉」を再確認し、福祉教育の目的を明らかにすることで、福祉教育の先にある、安心して暮らせるまちづくりをみなさんと考えます。

講師・コーディネーター

阪野 貢さん(市民福祉教育研究所 主宰/岐阜県)

シンポジスト

野田 智さん(富山県社会福祉協議会地域福祉・ボランティア振興課 課長/富山県)

木本 光宣さん(NPO 法人 ユートピア若宮 理事長/愛知県)

28日の夜、筆者は、木本光宣さんに次のようなメールを送信しました(要約)。

この度は、格別のご高配とご懇篤なるご指導を賜り、誠にありがとうございました。

木本さんの「子育て」と「まちづくり」の神髄に迫る意味深いレクチャーは、 “こころ” 揺さぶられるものでした。会場の皆さんもそうであったと思います。おかげさまで本当に有意義な分科会となりました。ありがとうございました。

木本さんにあっては、「福祉教育実践に際して『工夫』されていることは何ですか?」というフロワーからの質問について、福祉教育やそれに基づくまちづくりの科学的方法論(方法原理)が問われることになるのではないでしょうか。言い換えれば、木本さんの福祉教育実践が「脳性マヒ者であるご自身やご家族の生きざまだけを語る」ことにとどまっているとすれば、遅かれ早かれ限界が生じる(壁にぶち当たる)のではないかと案じます。

まちづくりに取り組む福祉教育実践者(運動家)としての、ますますのご活躍を祈念いたします。ご自愛専一に。

早速、木本さんから次のような返信が届きました。紹介させていただきます(要約)。

いろいろお疲れ様でした。本当にお役にたったかどうか分かりませんが、分科会に参加された皆さんの表情を見ている限り、まあまあうまくできたのではないかと思っております。

阪野さんがおっしゃるように、私の手法では限界があるのは承知しております。むしろ、早く終わりにしたいところです。しかし、良し悪しは別にして、未だにそれなりの評価を受けるということは、福祉教育の停滞?、迷走?を表しているのではないでしょうか。

何故そうなるのか? その点を私たち障害者や教育関係者、社協をはじめとする福祉関係者などが本気で議論しないと、福祉教育の終焉論や不要論が唱えられ、取り組みそのものがなくなってしまうのではないでしょうか。場合によっては、偏狭な〇〇教育に取り込まれてしまうかもしれません。

私の手法に限界が来る前に、まちづくりのための新たな福祉教育の必要性や重要性を認識・理解し、豊かな実践や運動に取り組む若い世代を育てていきたいと思います。これまでとは違う、しっかりとした思想や理念、原理に裏付けられた福祉教育実践・運動に若者とともにチャレンジしていきたいと考えています。

とりあえずは、私の手法の限界を見届けることができれば、それは幸いなことだと思っています。ありがとうございました。

木本さんのレクチャーは、「関心と感動」「緊張と集中」を促すものでした。“感動とはいっときの気持ちの揺れ” ともいえますが、木本さんの話は、障がい者としてのライフ(Life:生命・生活・人生)に関する思いや実践・運動に裏打ちされたものであり、それゆえに深い感動を覚え、強い確信が持てるものでした。木本さんがかつて筆者にいった次の言葉が思い出されます。「自分がCP(Cerebral Palsy:脳性マヒ)であることを誇りに思っています」。

木本さんは、“地元” で、まちづくりの実践や運動を推進するために、福祉教育に関する現状把握と問題理解そして課題形成に努められています。課題解決に向けての新たな、自主的・自律的な取り組みが期待されるところです。