〇市民福祉教育研究所のブログ記事で人気の高いもののひとつに大橋謙策の「老爺心お節介情報」がある。その第59号(2024年7月6日)で大橋は、「情感的ケア観からアセスメントに基づく科学的ケア観への転換―『求めと必要と合意』に基づく支援」という見出しのもとで、イギリスの「意思決定能力法」(Mental Capacity Act 2005:MCA)について次のように論述する。本稿は、その点をめぐる一人の読者からの問い合わせに、限定的ではあるが、応えようとするものである(資料紹介)。

イギリスでは、1990年の法律により、福祉サービスを提供する際には、その援助方針やケアプラン及び日常生活のスケジュール等を事前に本人に提示し、本人の理解を踏まえて提供することが求められるようになったが、2005年の「意思決定能力法」ではよりその考え方を重視するように法定化された。

日本の民法の成年後見制度や社会福祉法の日常生活自立支援事業が福祉サービスを必要としている人が自ら意思決定できないことを判定するということを前提にして制度設計されているのと違い、イギリスの「意思決定能力法」は日本と逆の立場を取っている。

「意思決定能力法」は①知的障害者、精神障害者、認知症を有する高齢者、高次脳機能障害を負った人々を問わず、すべての人には判断能力があるとする「判断能力存在の推定」原則を出発としており、②この法律は他者の意思決定に関与する人々の権限について定める法律ではなく、意思決定に困難を有する人々の支援のされ方について定める法律であるとしている。その上で、③「意思決定」とは、(イ)自分の置かれた状況を客観的に認識して意思決定を行う必要性を理解し、(ロ)そうした状況に関連する情報を理解、保持、比較、活用して (ハ)何をどうしたいか、どうすべきかについて、自分の意思を決めることを意味する。したがって、結果としての「決定」ではなく、「決定するという行為」そのものが着目される。意思決定を他者の支援を借りながら「支援された意思決定」の概念であるとしている。

日本だと、“安易に”、あの人は判断能力がないから、脆弱だから“その意思を代行してあげる”ということになりかねない。言語表現能力や他の意思表明方法を十分に駆使できない障害児・者の方でも、自分の気持ちの良い状態には“快”の表情を示すし、気持ちが悪ければ“不快”の表現ができる。福祉サービス従事者は安易に“意思決定の代行”をするのではなく、常に福祉サービスを必要としている人本人の意思、求めていることを把握することに努める必要がある。

その上で、本人が自覚できていない人、食わず嫌いでサービス利用の意向を持てていない人に対し、専門職としてはニーズを科学的に分析・診断・評価し、必要と判断したサービスを説明し、その上で、両者の考え方、プランのあり方を出し合って、両者の合意に基づいて援助方針、ケアプランを作成することが求められている。

〇以下では読者の求めに応じて、(1)イギリスの「意思決定能力法」と(2)「自己決定」と「意思決定」に関する4本の論稿を紹介し、そのポイントのいくつかをメモっておくことにする(抜き書き)。

(1)イギリスの「意思決定能力法」

2005年意思決定能力法は、2005年4月に成立し2007年10月から施行された、イギリスにおける成年後見制度に関する基本法である。それは、それまでのパターナリスティックな制約を課していた管理主義的な制度から、本人(成年被後見人)の意思決定を尊重し支援する本人中心主義の制度への転換を図ったものである。なお、「パターナリズム」(paternalism)については、本ブログの<まちづくりと市民福祉教育>(10)パターナリズムと市民福祉教育/2012年9月10日/本文、を参照されたい。

① 菅冨美枝「自己決定を支援する法制度、支援者を支援する法制度―イギリス2005年意思決定能力法からの示唆―」『大原社会問題研究所雑誌』No. 622、法政大学大原社会問題研究所、2010年8月、33~49ページ。

2005年意思決定能力法の最大の特徴は、①弱い(vulnerable=傷つきやすい)立場にある人々をエンパワーし保護するための、統一的な法的枠組みを与え、②「誰が」「どのような状況に限って」本人に代わって意思決定をなす権限を与えられるのか、またその際には、 ③どのような他者関与が行われるべきであり、どのような関与が禁じられるべきか、を明らかにした最初の制定法であるという点にある。(33ページ)

2005年意思決定能力法は、知的障害者、精神的障害者、認知症を有する高齢者、高次脳機能障害を負った人々を問わず、すべての人には判断能力があるとする「判断能力存在の推定」原則を出発点とし、判断能力が不十分な状態にあってもできる限り自己決定を実行できるような法的枠組みの構築を目指している。特に、契約法との関係では、契約する自由を守り、成年後見が開始されても契約能力は影響を受けない点が、わが国の制限行為能力制度にみられる法態勢(わが国の成年後見制度においては、成年後見開始の審判がなされると、本人は行為能力を制限され、民法上契約など「法律行為」をなすことができなくなる。)とは大きく異なる。(33ページ)

2005年意思決定能力法は、意思決定能力に困難を抱える人々が直面するあらゆる「決定」問題が主体的に解決されることを目的として制定された法律である。別の言い方をすれば、 2005年意思決定能力法は、他者の意思決定に関与する人々の権限について定める法律(後見人を中心とする成年後見法)ではなく、意思決定に困難を有する人々の支援のされかたについて定める法律(本人を中心とする成年後見法)である。(34ページ)

2005年意思決定能力法において、「意思決定(decision-making)」とは、①自分の置かれた状況を客観的に認識して、意思決定を行う必要性を理解し、②そうした状況に関連する情報を理解、保持、比較、活用して、③何をしたいか、どうすべきかについて、自分の意思を決めることを意味している。結果としての「決定」ではなく、「決定するという行為」そのものが着目されている点が特徴的である。また、意思決定過程(decision-making process)に焦点が当てられることによって(前述,①②③の流れ)、意思決定を他者の支援を借りながら行う「支援された意思決定(assisted decision-making)」の概念が取り入れられうるという利点がある。(34ページ)

イギリスの成年後見法態勢は、人が「自律的存在」であることを出発点とし、自分の事柄について自分で決定することが困難な状況になっても、他者の介入(お節介)を排除しながらいかにして自己決定を貫けるかを問い、自己決定を持続できるための道を開くことに焦点を当てている。一方、一般的に言って、日本社会においては、「家族共同体型」福祉観が強く(例 臓器移植について、本人の同意と独立して、家族の同意が置かれている)、また、他人に対する依存心(自ら決定を行うより、行ってもらうことを好む「甘え」の姿勢)が強いという文化的特徴があるように思われる。自己決定を支援されることよりむしろ、決断自体を他人に任せることを好む文化、あるいは、他人からの働きかけを押し付けとは受け止めず、むしろ引き入れる文化において、成年後見制度という、本質的に他者関与を前提とした制度ゆえの「内在的権利侵害性」に対して、あまり危険意識は共有されていないようにも思われる。(35ページ)

② 田中美穂・児玉聡「英国の終末期医療における意思能力法2005の現状と課題―任意後見である永続的代理権と独立意思能力代弁人の意義をめぐって―」『生命倫理』日本生命倫理学会、Vol.24 No.1(通巻25号)、2014年9月、96~106ページ。

MCA2005は、意思能力が無く、自分で意思決定できない人について、その人に代わって何かを行ったり、決定したりする方法、いわゆる成年後見制度について取り決めた法律である。次の5項目を原則としている(MCA2005の原則)(97ページ)。

1.能力を失っていると証明されない限り、人は能力を有しているとみなされなければならない。

2.当人が自ら意思決定するのを支援する実践可能な措置がすべて失敗に終わったのではない限り、その人は意思決定できないものとして取り扱われてはならない。

3.単に愚かな決定をするという理由だけで、その人は決定することができないものとして取り扱われてはならない。

4.能力を失った人のために、あるいはその人の代わりに本法に基づいて行われる行為および決定は、当人の最善の利益(ベスト・インタレスト)に基づいてなされなければならない。

5.行為や決定が行われる前に、それらの行為や決定が必要とされる目的が、本人の権利や行動の自由をより制約しない別の方法で同程度に効果的に達成できるかどうかについて、検討されなければならない。(98ページ)

(2)「自己決定」と「意思決定」

人はさまざまな事柄について「自己決定」し、自分の生活と人生を自律的に生きる権利を有している。これは自己決定権あるいは人格的自律権として、憲法第13条に規定されている幸福追求権の一部に位置づけられている。「意思決定」については、2006年12月に国連総会で採択された「障害者権利条約」(日本は2014年1月に批准、同年2月に発効)のなかで“supported decision making”(支援を受けた意思決定、支援付き意思決定、意思決定支援)という用語が用いられ、日本では2011年8月公布・施行の「改正障害者基本法」(第23条)や2012年6月公布、翌2013年4月施行の「障害者総合支援法」(第42条)に「意思決定の支援」という文言が法文化されている。なお、「自己決定」については、本ブログの雑感(85)「自己決定」と「自己責任」:いま改めてその虚飾と欺瞞について考える―小松美彦著『「自己決定権」という罠』と吉崎祥司著『「自己責任論」をのりこえる』の読後メモ―/2019年6月22日/本文、を参照されたい。

③ 遠藤美貴「『自己決定』と『支援を受けた意思決定』」『立教女学院短期大学紀要』第48号、立教女学院短期大学、2017年2月、81~94ページ。

もし自己決定を自分ひとりの意思と判断で選択・決定することであると捉えるならば、抽象的な概念の理解が難しいとされ、ことばで意思を表現することやことばで意味を受け止めることが難しいとされている知的障害当事者の自己決定は困難であるかもしれない。/ しかし、自己決定の困難さは知的障害当事者に限ったことではない。人はたくさんの選択肢の中から何かを選び、決定する時に周囲からの助言や支援を受け、判断しながら決定している。また、自分の意思というものは、自分ひとりで決めていくものではなく、周囲の人とのかかわりの中で決めていくものでもある。ただ、知的障害当事者の自己決定を考える時、これまで過小評価されてきたことや自己決定する経験が少なかったことなど、彼らが置かれてきた環境を考慮すると、 自己決定を保障するためにその経験を増やし、そのための環境を整え、社会的な認識を変え、過小評価されないようにするための社会変革が必要となる。(82ページ)

自己決定と意思決定、両者の用語の違いについて柳原清子は、「決意すること」という意味において大差はないが、原語は異なるとし、“self-determination”である自己決定とは、理解力・判断力を前提として、自己の決定に対する「主体性」「責任性」「自律性」を含む概念であり、人権・尊厳という捉えと意識が大きく関与するものであると述べている。一方、意思決定については、原語である“decision making”の“making”という語が“make”(つくる)の進行形の“~ing”であり、それは“decision”(結論・決定事項・決定)を“making”(つくり上げる)ということであることから、複数の要素とプロセスがからんでいる用語であること、ビジネスや政治など社会的に広く使われており、先の見通しを立て決断していくことを表した概念となっていると区別したうえで、自己か他者かを明確にしたい時は自己決定の語を、先のことを決めることは意思決定 の語を使うことが正しいと述べている。前者は「主体」を、後者は「対象」を指していると言える。(84ページ)

一方、知的障害当事者が自己決定の主体となった場合、その「主体」の能力・基準・条件によって自己決定か意思決定かを分ける考え方もある。例えば、柴田洋弥は「必要な判断能力に対して、本人の判断能力が十分であれば、自己決定によりその行為を行なうが、判断能力が不充分なときには、意思決定支援が必要となる」と述べている。木口恵美子もまた、「障害者の権利条約は、自分で自分の意思決定を行なう権利(自己決定権)を認めており、意思決定支援は自己決定が困難な人が意思決定を行なうための支援である」と述べており、当該当事者の判断能力が二つの用語を使い分ける基準となっている。このような判断能力に拠る分け方は個人モデルの視点であるとも言える。(84ページ)

④ 安西美咲「ソーシャルワークにおける『自己決定』と『意思決定』の理論構造の検討―日本における意思決定の支援に関するガイドラインの2つの類型―」『社会福祉学評論』第23号、日本社会福祉学会関東部会、2023年2月、31~45ページ。

最近は「自己決定」という言葉とともに「意思決定」という言葉が頻繁に使われるようになってきた。この「自己決定」と「意思決定」は同じ意味のように、または混同して使われることが多い。(34ページ)/「意思決定」という言葉の登場を整理していくと、ソーシャルワークの価値としてある「自己決定」は「意思決定」という言葉を使い分ける必要性に気づかされる。つまり、この2つの用語の理論構造を理解することが必要となる。/ここで整理をするとすれば、「自己決定」は“人権として尊重”するものであり、「意思決定」はその手段、すなわち、“能力として支援”するものとして考えるのが自然である。それぞれを独立した理論・価値として捉えることが重要である。(35~36ページ)

自己決定の権利を阻害され得る人たちは、意思決定の機会を奪われている状態だけでなく、意思決定をするための選択肢が少ない、すなわち意思形成をすることに難しさを抱えている可能性がある。そしてそれは本人の能力の問題だけでなく、経験不足によるものであったり、情報不足によるものであったりと、要因はさまざまあり得るのである。そう考えればソーシャルワーカーが行うべき意思決定の支援は、意思決定できる環境を整えていくことであり、それが「自己決定を尊重する」という価値と倫理に繋がってくるのではないだろうか。なお、そのことはただ選択肢を与え、そこから選択するということが意思決定の支援なのではなく、その選択肢をどのように持つのかという本人の価値観に寄り添った支援が必要となり、本人が選択・決定することを促し、見守るだけが意思決定の支援ではないということを示しているとも言える。(36ページ)

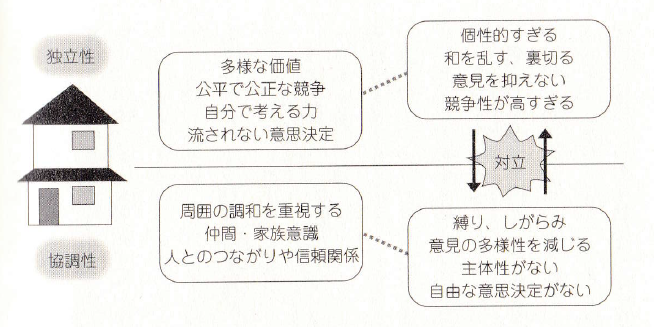

〇「自己決定」と「意思決定」について一言すると、自己決定についてはまず、クライエントには自分のことは自分で決定するというニーズや、自由や尊厳の基本的権利があるというバイステック(Felix P. Biestek)の「ケースワークの7原則」を思い出す。また、自己決定とは自分の考えに基づいて自由に自分らしく決定し生きることであるが(自律性)、その際の自分の考えや結論は、周囲の人や社会との関わりのなかで決めていく・決められるものである(関係性)。すなわち、自己決定は少なくとも、自律性と関係性を構成要素とする。

〇意思決定(力)は、①理解(意思決定のために必要な事柄を理解していること)、②認識(意思決定を自分自身の問題として認識していること)、③論理的思考(意思決定の内容について論理的に判断できること)、④表明(自分の意思(考えや結論)を表明できること)の4つの要素から構成されるといわれる(厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」2018年6月、4ページ)。

〇こうした自己決定や意思決定への支援は、自己決定や意思決定を可能にするひとつの手段・方法であり、自己実現を促す行為やシステムである、と言ってよい。しかも、自己決定支援や意思決定支援は、障がい者などの判断能力や決定能力は不十分であるということが暗黙に了解されており、それを如何に覆すか、そのための環境醸成や社会改革を如何に図るかが問われることになる。

〇なお、本稿のタイトルの“Nothing about us without us”(私たち抜きに私たちのことを決めるな)は、アメリカにおける自立生活運動のスローガンとして1980年代から使われてきたものである。上述の「障害者権利条約」の策定過程においても、すべての障がい者の共通の「思い」を示すものとして使用された。胸に刻むとともに、その思いをしっかりと行動に表すべき言葉である。そしてまた、例によって唐突であるが、「まちづくりと市民福祉教育」の実践と研究に通底する理念でもある。