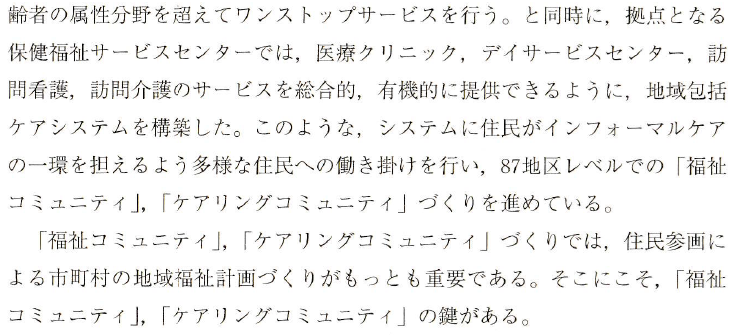

〇筆者(阪野)は1985年前後からおよそ30年間、いくつかの市区町村で「まちづくりと市民福祉教育」に関する実践・研究にたずさわってきた。その成果は見るべきものがないが、地元学(吉本哲郎、結城登美雄ほか)をはじめ、地域学(山下祐介、柳原邦光ほか)、まちづくり学(佐藤滋、西村幸夫、織田直文、木下斉、山崎義人ほか)、コミュニティデザイン(山崎亮、小泉秀樹ほか)、コミュニティ・オーガナイジング(鎌田華乃子、室田信一ほか)、そしてアクションリサーチなどからも多くを学んだ(追記 参照)。

〇筆者の手もとに、アクションリサーチに関する次のような本がある(それしかない)。

(1)矢守克也著『アクションリサーチ―実践する人間科学―』新曜社、2010年6月

(2)CBPR研究会著『地域保健に活かすCBPR―コミュニティ参加型の活動・実践・パートナーシップ―』医歯薬出版、2010年7月

(3)武田丈著『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論―』世界思想社、2015年3月(Kindle版:太洋社、2019年10月)

(4)JST社会技術研究開発センター・秋山弘子編著『高齢社会のアクションリサーチ―新たなコミュニティ創りをめざして―』東京大学出版会、2015年9月

(5)草郷孝好編著『市民自治の育て方―協働型アクションリサーチの理論と実践―』関西大学出版部、2018年3月

(6)芳賀博編著『アクションリサーチの戦略―住民主体の健康なまちづくり―』ワールドプランニング、2020年3月

(7)安梅勅江編著『エンパワメントの理論と技術に基づく共創型アクションリサーチ―持続可能な社会の実現に向けて―』北大路書房、2021年2月

(8)平井太郎著『話し合いが変わる 地域でアクションリサーチ』農山漁村文化協会、2022年3月

〇本稿では、これまでの取り組み・活動を振り返りながら、今更ながら改めてアクションリサーチの基礎的理解を図るために、8つの文献の論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。一部語尾変換。一部見出しは筆者)。

Ⅰ.矢守克也著『アクションリサーチ―実践する人間科学―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチ(action research)とは、望ましいと考える社会的状態の実現を目指して研究者と研究対象者とが展開する共同的な社会実践のことである。(1ページ)

アクションリサーチ(action research)とは、「こんな社会にしたい」という思いを共有する研究者と研究対象者とが展開する共同的な社会実践のことである。よって、そのキーワードは、「変化」であり、「介入」である。望ましい社会の実現へ向けて「変化」を促すべく、研究者は現場に「介入」していく。(11ページ)

アクションリサーチの特性

アクションリサーチの定義はさまざまであるが、以下の2点をアクションリサーチのミニマムな特性として指摘することができると思われる。

(1)目標とする社会的状態の実現に向けた変化を志向した広義の工学的・価値懐胎的な研究

アクションリサーチでは、よりよい方向(改善、改革)への変化が謳われる以上、そこに価値が懐胎(かいたい)しないはずはない。アクションリサーチは、「現状よりも望ましい斯く斯くしかじかな社会的状態を作りましょう」という価値判断とともに遂行される研究活動である。

(2)上記に言う目標状態を共有する研究対象者と研究者(双方を含めて当事者)による共同実践的な研究

当事者と研究者による共同実践的な研究という特性は、研究者と対象者との独立性を100%保証することはできないという事実を率直に受けとめ、むしろ、この点を積極的に評価・活用しようとするものである。(13~14ページ)

アクションリサーチにおける「正解」と「成解」

アクションリサーチでは、どのような現場にも、また、いつの時点でも普遍的に妥当する真理・法則性―「正解」―を研究者が同定することが目標とされているわけではない。むしろ、アクションリサーチは、特定の現場(ローカリティ)において、当面、成立可能で受容可能な解―「成解」―を、研究当事者(研究者と研究対象者)が共同で社会的に構成することを目標としている。

「成解」は、「正解とは異なり、ユニヴァーサル(普遍的)ではなく、常に、空間限定的(local)で、かつ、時間限定的(temporary)な性質をもつ。言いかえれば、アクションリサーチがもたらす「成解」は、常に、修正と更新に向けて開かれていることになる。「成解」は、今この現場(フィールド)では「成解」かもしれないが、他の現場では「成解」たりえない可能性はあるし、当時に、同じ現場においても、過去あるいは将来においては、別の「成解」が成立するかもしれない。(22ページ)

以上から、アクションリサーチにおけるインターローカリティ(inter-locality)、すなわち、複数の現場間の比較・対照作業、および、インタージェネレーショナリティ(inter-generationality)、すなわち、同じ現場の複数時点間の比較・対照作業、以上2つの重要性が導かれる。(23ページ)

Ⅱ.CBPR研究会著『地域保健に活かすCBPR―コミュニティ参加型の活動・実践・パートナーシップ―』

CBPRの概念

CBPRはCommunity-Based Participatory Researchの略であり、直訳すると「コミュニティを基盤とした参加型研究」である。(2ページ)

CBPR を「コミュニティの健康課題を解決し、コミュニティの健康と生活の質を向上するために、コミュニティの人々と専門職/研究者のパートナーシップによって行われる取り組み・活動」と定義する。(4ページ)

CBPRの対象となるコミュニティを「人々が共通の特性、例えば価値や規範、文化などを持ち、そこに何らかの帰属意識を持ち、さらにそこに一定の連帯や支え合いの意識が働いている集団」と定義する。(4ページ)

CBPRにおけるパートナーシップを「異なる立場や機関の人たちでつくられた組織の活動を通して形成される、信頼しあいそれぞれの力をいかして育ちあう関係性」と定義する。(5ページ)

CBPRは公衆衛生領域のアクションリサーチとも言われる。CBPRの理論的基盤や特徴はアクションリサーチと同じである。一方、コミュニティを対象とする考え方は、人間は社会・文化・歴史・自然といった多様な側面を持つ環境と相互作用しながら生活し発達していくという地球的な視点を含めた見方や考え方である生態学的アプローチに基づいている。(8ページ)

アクションリサーチとその特徴

アクションリサーチとは

現実の社会問題の実際的解決を目的として、問題の生じている現場において、当事者と研究者が協働して行う取り組み・活動

アクションリサーチの特徴

①現実の社会問題を実際に解決する:現場の最大の関心事は目の前の問題であり、アクションリサーチは、「現実の社会問題を実際に解決する」ことを目的としている。

②研究者と当事者が協働する:アクションリサーチは、問題が生じている現場の当事者と協働することにより行われるところに特徴がある。当事者と研究者が実際の文脈に応じた解決方法を見いだしながら、課題解決のための活動を行うことで、直接的に現実に働きかけていく。

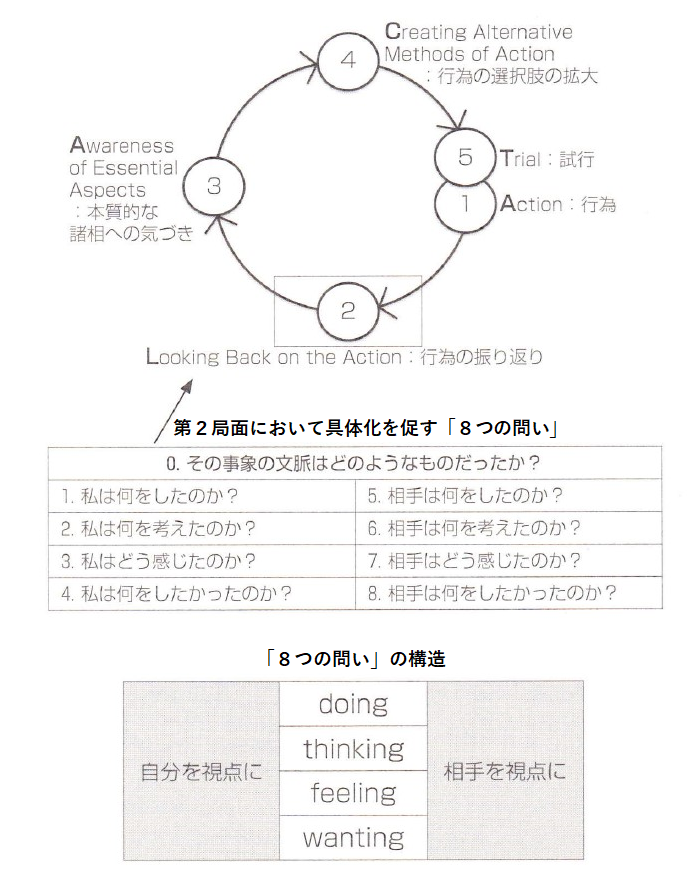

③振り返りreflectionが重要である:アクションリサーチは当事者と研究者との関係性の中で行われること、当事者と研究者の認識の変化が重要であること、および社会変革をめざし政治的方向性を意図する活動にもなり得るわけであるから、研究者の認識や思考、関わりを振り返りながら行うことがとりわけ必要になる。

③取り組み・活動である:アクションリサーチは研究手法ではなく、さまざまな研究手法を用いて行う取り組み・活動である。アクションリサーチでは、解決すべき問題の内容や状況に応じて、量的・質的研究などさまざまな研究手法を用いる。アクションリサーチは、研究者からみれば研究活動であり、当事者からすれば現場の課題解決のために取り組む活動である。(9ページ)

CBPRの原則

CBPRの9つの原則は、CBPRの実践をすすめるための道しるべとして考えることができる。

原則1:地域を、共通の価値観や帰属意識を持つ集団(コミュニティ)として捉えよう

CBPRは、コミュニティとしての人々とともに活動することを基盤としている。

原則2:コミュニティの健康問題を解決するために、コミュニティの強みや資源を用いよう

CBPRは、コミュニティにどのような資源があり、それらがどのように機能しているかを明らかにし、それを強みとして再確認し、コミュニティの健康の向上のために有効に活用していく。

原則3:活動のすべての段階において、対等なパートナーシップを目指そう

活動のすべての段階において共に行うことを通し、互いの力の差や価値観の違いを認めるよう努める。このような関わりから、互いの間に信頼や尊重が生まれ、パートナーとしての関係に発展していくのである。

原則4:それぞれの知識や技術を共有した互いに学び合い、能力を高めよう

専門職や研究者は、住民からコミュニティ固有の知識や伝統、文化を学び、住民は、専門職や研究者から研究や活動を進めるために必要な知識やスキルを学ぶなど、それぞれの知識や技術を共有して、互いに学び合う。

原則5:活動の成果を、コミュニティに還元しよう

CBPRでは、研究活動によって知識を発見すること、つまり、研究の成果を得ることと、得られた知識をコミュニティに還元していくことのバランスをうまくとることが大切になる。

原則6:生態学的(エコロジカル)な視点で、コミュニティの問題を多角的に捉えよう

人間の生活や発展を人間と環境の相互作用として捉える生態学的な視点によって、コミュニティの健康問題を多角的に捉えることが重要である。

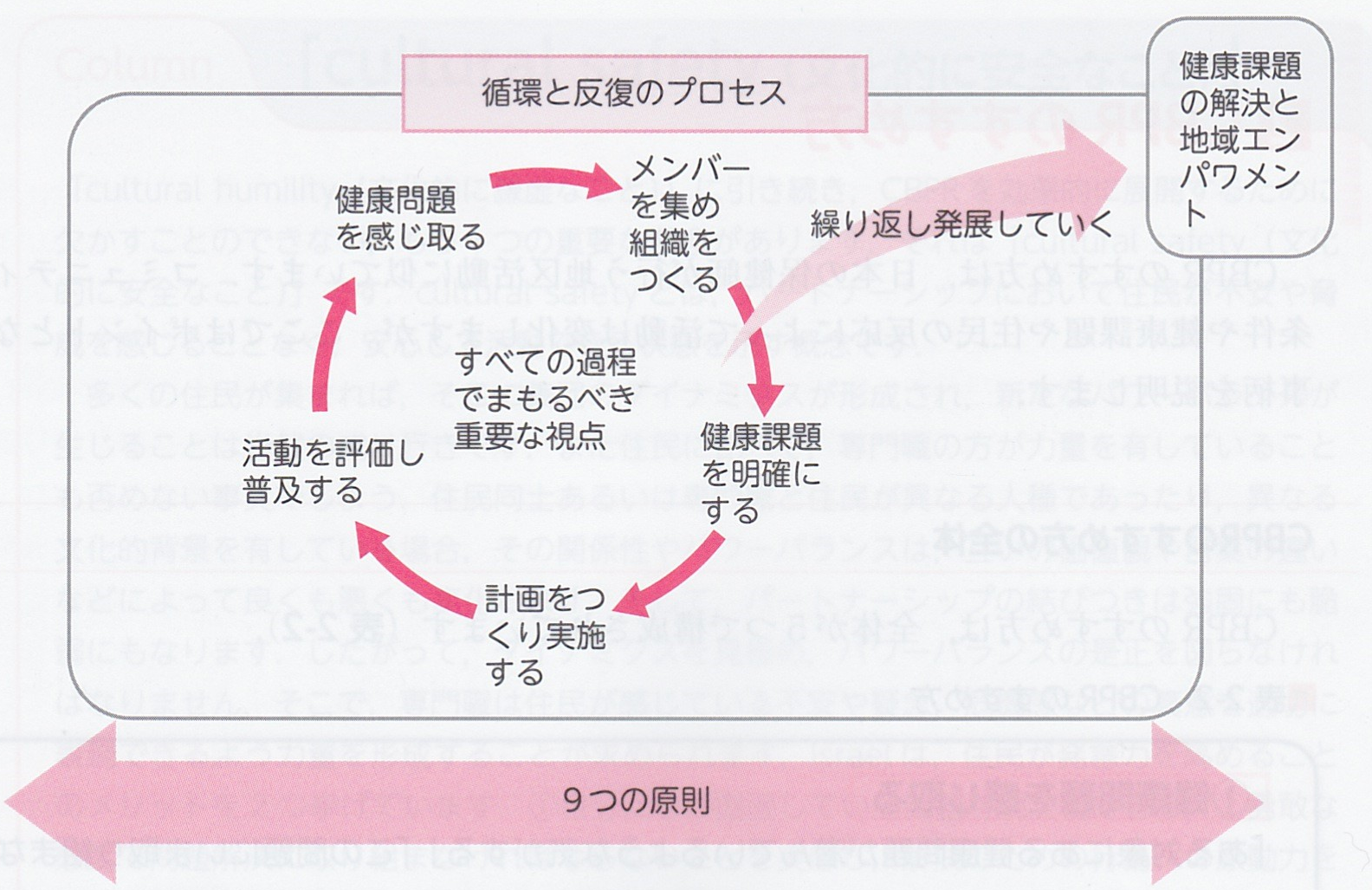

原則7:活動は、循環し繰り返しながら発展させていこう

CBPRでは、この問題解決のプロセスを行きつ戻りつ循環しながら進む。しかし、大事なことは、プロセスを繰り返す中でメンバーは何度も何度も互いの理解を確認し合いながら進めていくことになり、それによって活動が修正され、よりよいものになっていくことができるのである。

原則8:結果を利用しやすい形でコミュニティに還元し、広く社会に普及させよう

CBPRによって得られた結果や成果は、住民にとって、わかりやすく、丁寧に、役に立つ方法で伝える。成果をコミュニティに還元して初めてCBPRの目的の達成につながる。

原則9:長期的で持続できる活動として取り組もう

CBPRにおいては、当面の健康問題の解決で活動を終えるのではなく、長期 的により健全なコミュニティとして発展できるようコミュニティの力を蓄えることを目指している。(12~16ページ)

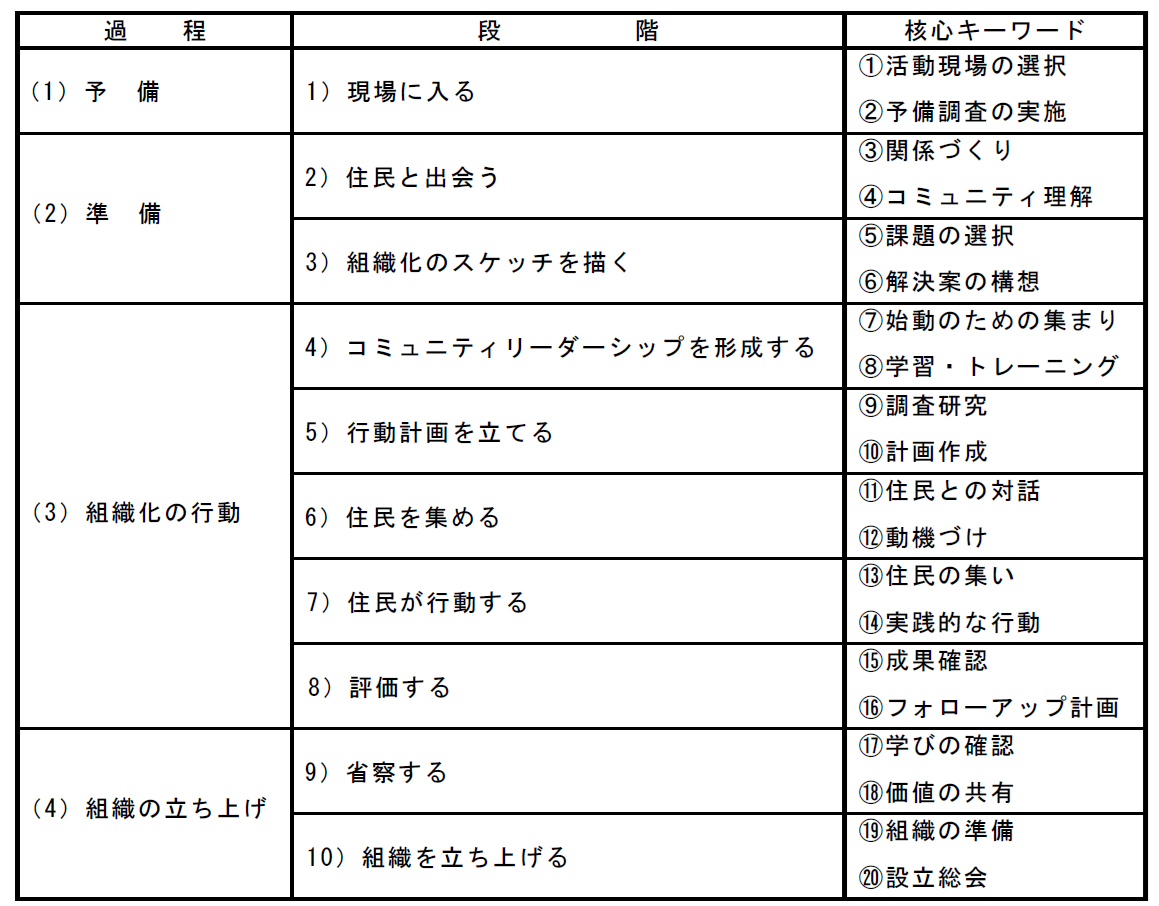

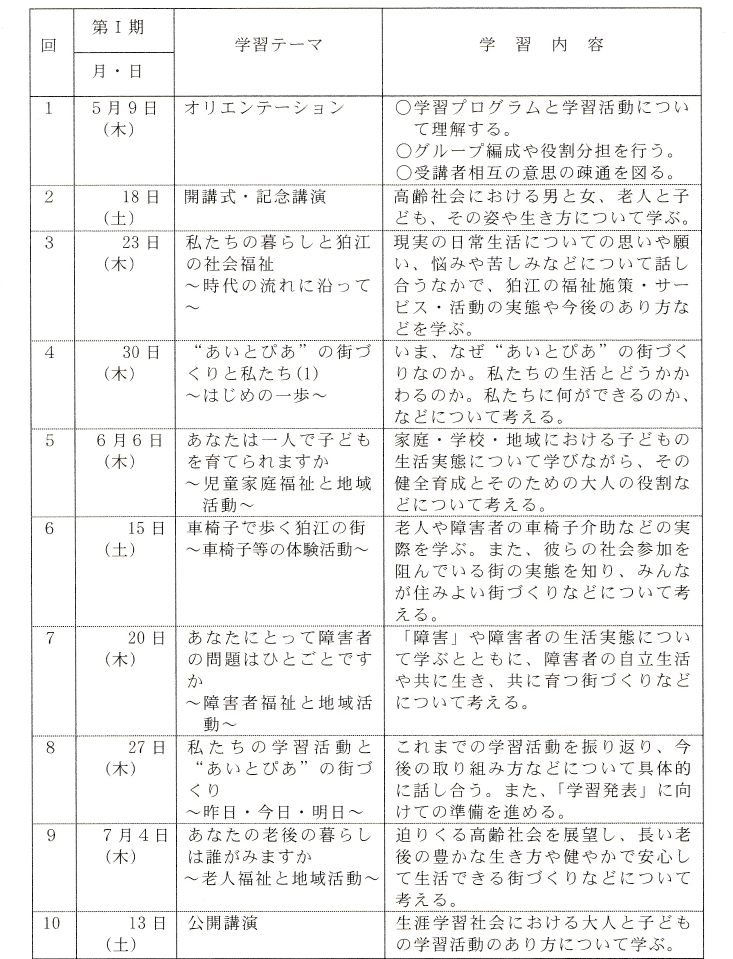

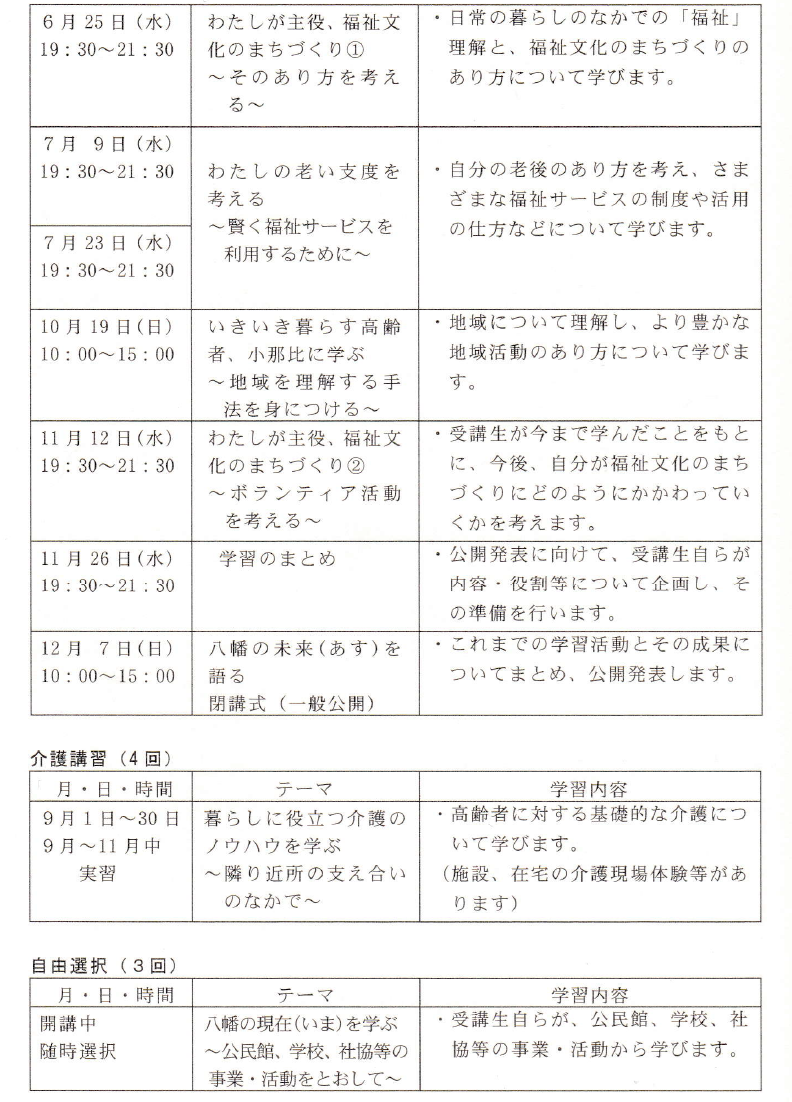

CBPRの進め方

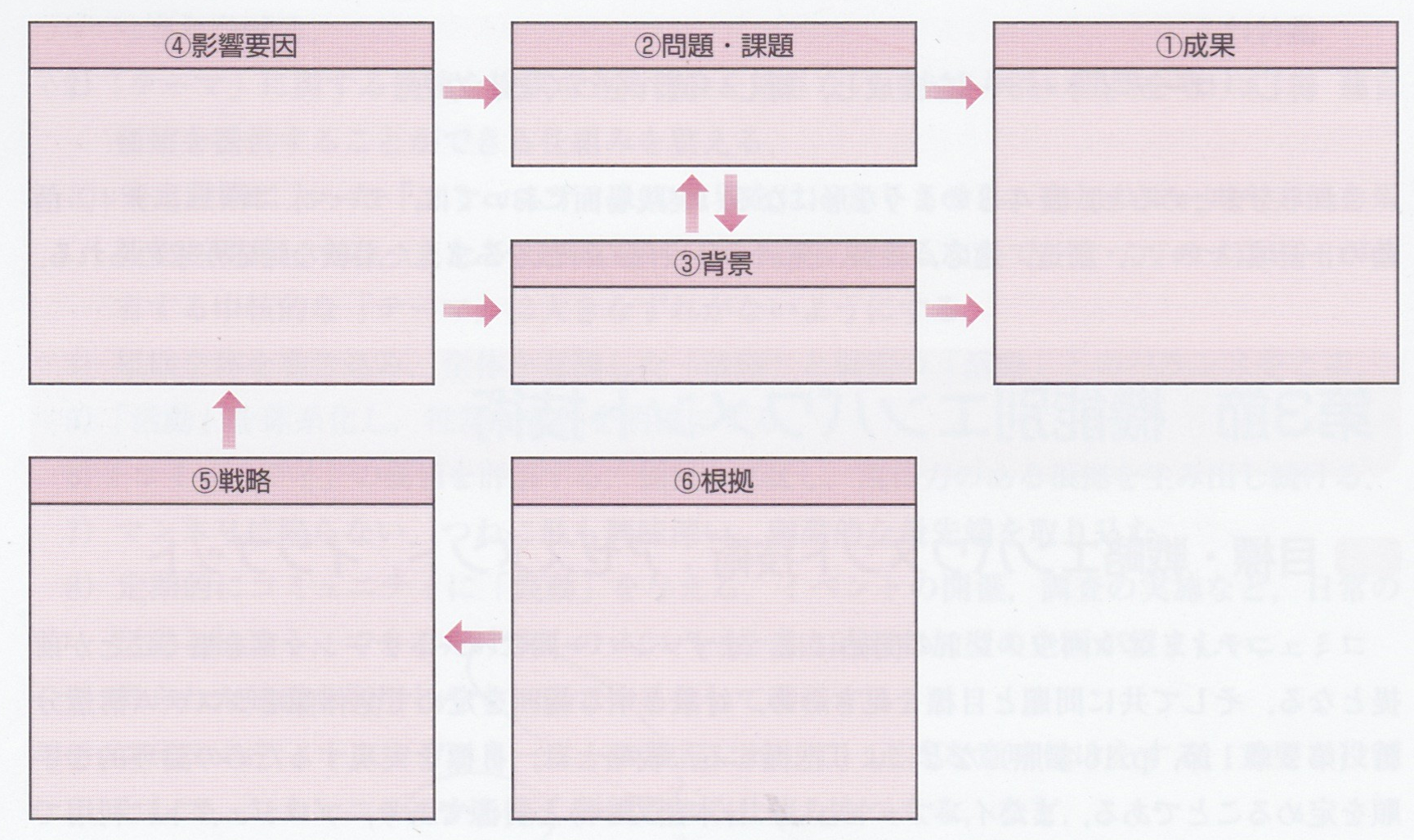

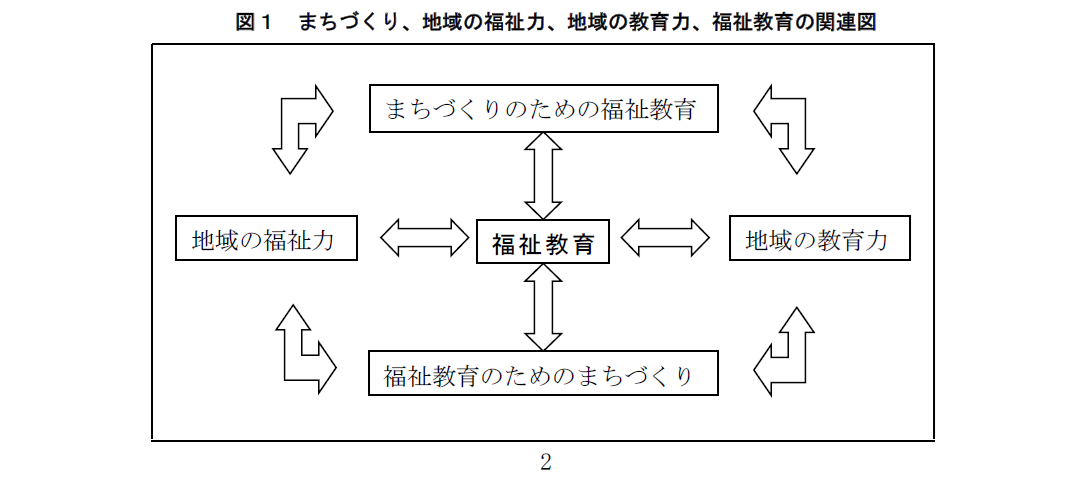

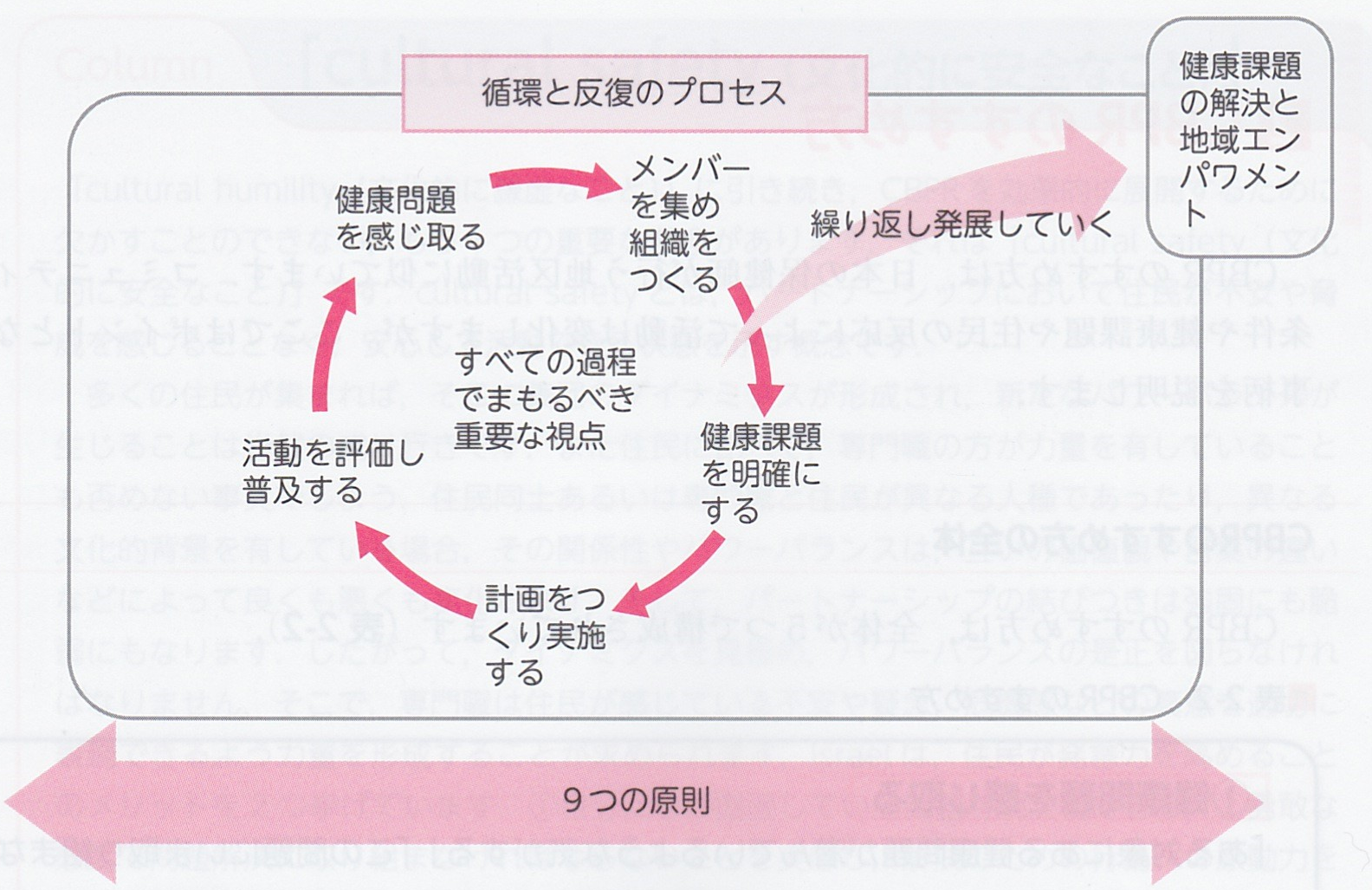

CBPRのすすめ方は、全体が5つで構成されている。図1は、CBPRの目的である「コミュニティの健康課題の解決やコミュニティの健康の向上」に向かって循環し反復する活動がCBPRの過程であることを図示したものである。(20ページ)

(1)健康問題を感じ取る

コミュニティの健康問題や健康課題を専門職として認識すること。

(2)メンバーを集め組織をつくる

必要によって、活動の規模に応じて①企画・運営など中核的な活動をする仲間や組織、②コミュニティに出て具体的な実践活動をする仲間や組織、③安心して活動できるよう支えてくれる仲間や組織をつくること。

(3)健康課題を明確にする

重要なポイントは、①多様なアプローチを用いてニーズ調査やデータ収集を行うこと、②直接地域に出向き、住民と会って、顔を見せ合い、声を聞いて調査すること、③分析の協働作業に住民がメンバーとして参加すること、④収集できた情報に対して、倫理的な約束事項を遵守すること。

(4)計画をつくり実施する

①住民に直接的なサービスを提供するプログラムや、住民の健康問題への対処能力の向上や育成を目的にするプログラムなど、具体的な活動やプログラムを計画し実施すること、②住民リーダー(ピアリーダー)の育成やグループ育成、コミュニティのネットワークづくりや政策化など、コミュニティに広く浸透させるための戦略を立てること。

(5)活動を評価し普及する

プロセス評価、アウトカム(成果)評価、影響評価など常に活動の振り返りを行うこと。(19~26ページ)

図1 CBPRの進め方の全体像

CBPRのパートナーシップ

CBPRのパートナーシップは、CBPRの核となる重要な部分である。(36ページ)

CBPRは、メンバー同士のパートナーシップを育て、メンバーの持つエネルギーに着目し、グループがよりよい形で変化し発展していくことが大きな鍵となる。パートナーシップを育んでいくために重要なことは、次の通りである。①メンバー同士が知りあう機会をつくる、②話しやすい雰囲気をつくる、③対等に参加できるよう配慮する、④だれもが対等な決定権をもつ、⑤信頼関係を深める、⑥ファシリテーターの役割(ファシリテーターは、グループの中で中立的な立場をとり、チームワークを引き出し、そのチームの成果が最大になるよう支援する)、⑦目的・目標・優先順位を決める、⑧グループで必要なきまり(規範)をつくる、⑨コミュニティの強さと特徴に気づく、⑩対立に立ち向かう。(44~51ページ)

Ⅲ.武田丈著『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論―』

アクションリサーチの概念

さまざまな学問領域における参加型のリサーチの代表的な定義の多くに共通する部分を組みあわせると、CBPR(Community Based Participatory Research=コミュニティを基盤とする参加型リサーチ)とは「コミュニティの人たちのウェルビーイングの向上や問題・状況改善を目的として」、「リサーチのすべてのプロセスにおける」、「コミュニティのメンバー(課題や問題の影響を受ける人たち)と、研究者の間の対等な協働によって」、「生み出された知識を社会変革のためのアクションや能力向上に活用していく」、「リサーチに対するアプローチ(指向)」だといえる。(Kindle版22ページ。以下同)

CBPRは、クルト・レヴィン(Kurt Lewin、ドイツ・アメリカの心理学者)の流れを汲む「知識の実践への活用が強調されるアクションリサーチ」と、パウロ・フレイレ(Paulo Freire、ブラジルの哲学者・教育者)に代表される「問題を抱える人たちの参加が強調される参加型アクションリサーチ」を両極にもつ幅広いスペクトラム(範囲)を包括するリサーチに対するアプローチだといえる。(38ページ)

CBPRの原則

(1)コミュニティとの協働

CBPRは、既存のコミュニティを認識し、そのコミュニティと協働し、その協働を通してコミュニティの連帯感をさらに高めるリサーチに対するアプローチである。

(2)コミュニティ内のストレングスや資源の尊重

CBPRは、対象となるコミュニティの課題に対応するため、コミュニティの既存のストレングス(強さ)、資源、そして関係を認識し、それらを活用する。これらの資源には、コミュニティの人たちのもつ技術や資産、信頼・協働・相互関与といった言葉に代表されるような関係ネットワーク、さらにコミュニティの人たちが集う物理的な集会所なども含まれる。

(3)リサーチのすべての段階で平等に協働するパートナーシップ

CBPRでは、問題の設定、データ収集、データ分析、結果の解釈、コミュニティの関心事にあわせた結果の活用といったプロセスにおいて、コミュニティの人たちや研究者といったすべての関係者が平等に参加し、主導権を共有することが原則である。とくにコミュニティの人たち、その中でも周縁化された人たちの主体的な参加が非常に重要である。

(4)すべての関係者の協同の学びと能力開発の促進

CBPRは、すべての参加者の協同の学びと能力開発を促進する。CBPRのプロセスにおける協同の学びを通して、参加者たちはお互いの知識、技術、能力を循環的に共有し、高めあっていくのである。この原則の根底にあるのが、対話の中からお互いの批判的意識化を高め、アクションにつなげていくというパウロ・フレイレの考えである。

(5)リサーチとアクションの統合

CBPRの目的は、たんに知識の創造だけでなく、リサーチによって得られた知識を活用することによって、またそのプロセスを通した教育や意識改革を通じて、リサーチの対象となる課題の解決のためのなんらかのアクション、社会変革、あるいはコミュニティの改善を実行していくことである。

(6)地域密着性とエコロジカルな視点の重視

CBPRは、対象となるコミュニティに固有な課題に適合した取り組みなのだが、その際に個人、家族あるいは社会的ネットワークといった地域に密着した直近の環境、さらにコミュニティや社会といったエコロジカル(生態学的)な視点を重視する。したがって、CBPRでは、焦点となる課題の生体医学的、社会的、経済的、文化的、物理的、環境的といった複数のレベルの要因を考慮し、多様な分野からの研究者やコミュニティの参加者によってチームを形成していく必要がある。

(7)循環的な反復のプロセスによる変革

CBPRでは、コミュニティの人たちと研究者が循環的な反復のプロセスを通して、コミュニティの改善や社会変換を達成していく。この螺旋状のプロセスは、たとえばもっともシンプルなものとしては、「適切な情報収集」と「状況の把握」の「見る(look)」、次に「何が起こっているのかの探究と分析」および「その解釈と説明」の「考える(think)」、そして「計画」「実施」「評価」の「行動する(action)」の3つを繰り返すものがある。

(8)すべての関係者との結果の共有と協働による結果の公開

CBPRは、リサーチによって得られた結果や知識を、すべての関係者やコミュニティの人たちが理解できる言語を用いて共有し、こうした人たちの状況改善や社会変革のためのアクションに活用することをめざす。さらに、結果を発表する際に、会合や学会での共同発表者や出版物の共著者といった形で、コミュニティのパートナーと協働で行っていくことが大切である。

(9)長期にわたるかかわりと関係の維持

CBPRの成功のために必要なパートナーシップの構築や維持、そしてCBPRの目的であるコミュニティの状況改善や社会変革のためには、長期的なかかわりが不可欠である。(60~76ページ)

研究者の役割

CBPRのリサーチの部分における研究者のかかわり方には、①主唱者(initiator)/実際には時間、スキル、意欲のある人の主唱なくしてはCBPRは始まらず、そうした人は権威のある立場にいる人や研究者であることが多い。②コンサルタント(consultant)/時にはコミュニティの人たちがリサーチの部分を研究者に委託し、研究者がコミュニティの責任においてそれを実施することもある。③協働者(collaborator)/お互いの良さを統合してリサーチのプロセスをコミュニティと研究者が協働して行う場合には、研究者の役割は協働者となる、の3つの役割が考えられる。(77~78ページ)

コミュニティ・オーガナイジングの部分においては、①リーダーあるいは鼓舞者、②コミュニティ・オーガナイザー、③民衆教育者、④参加型調査者の役割が、研究者あるいはコミュニティのどちらかによって担われる必要がある。(78~79ページ)

③民衆教育者/民衆教育者とは、コミュニティの人びとの学びのプロセスを促進する役割である。知識のない人たちに知識を提供する「教師」ではなく、人びとがすでに有している知識を自分たちで再発見したり、新しい知識を獲得したりするのを助ける役割を担う。知識が増大すると自尊感情の向上やエンパワメントに結びつくのだが、理想的には教育者の専門的知識がコミュニティの人たちの経験的知識と組みあわさることで、問題に関する新しい考え方や理解の仕方が生み出されていくべきである。(79ページ)

Ⅳ.JST社会技術研究開発センター・秋山弘子編著『高齢社会のアクションリサーチ―新たなコミュニティ創りをめざして―』

アクションリサーチの概念

今日のアクションリサーチは、しばしば社会技術の範疇の中で議論される。(中略)社会技術は、「自然科学と人文・社会科学の複数領域の知見を統合して新たな社会システムを構築していくための技術」であり、社会を直接の対象とし、社会において現在存在しあるいは将来起きることが予想される問題の解決を目指す技術(「社会技術研究開発の今後の推進に関する方針~社会との協働が生む、社会のための知の実践~」独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター、2013年11月、2ページ)と捉えられる。(24ページ)

アクションリサーチは、社会技術の社会への実装が社会的イノベーションを引き起こし、社会(システム)を望ましい方向に変えていく。結果として社会的課題を解決に導く。そのような合理的かつ科学的な道が存在することを確かめるための社会実験であると考えられる。(24~25ページ)

アクションリサーチの特徴

アクションリサーチには、基本的には次の3つの特徴がある。

第1の特徴は、社会的課題の解決を目的とすることである。アクションリサーチの目的は、普遍的な法則や一般化の解を求めるのではなく、社会が直面している特定の問題や課題の実行可能な解決策を見出すことである(16ページ)。

第2の特徴は、解決すべき課題に関わる人たちと研究者が共に研究に参与することである。ステークホルダー(stakeholder:利害関係者)と呼ばれる関与者は、研究者、行政、住民、民間団体、企業などであり、それぞれの立場から課題解決に向けて役割を果たす。

第3の特徴は、アクションリサーチのステークホルダーは、互いの立場や違いを尊重し、互いから学びながら、協働して役割分担をする。それぞれのステークホルダーがもっている情報や力をうまく引き出して繋ぎ、協働する中でそれぞれが発展的に変化し、より創造的な力としてさらに協働の成果を獲得していくように促し、調整することは研究者の役割のひとつである。(7ページ)

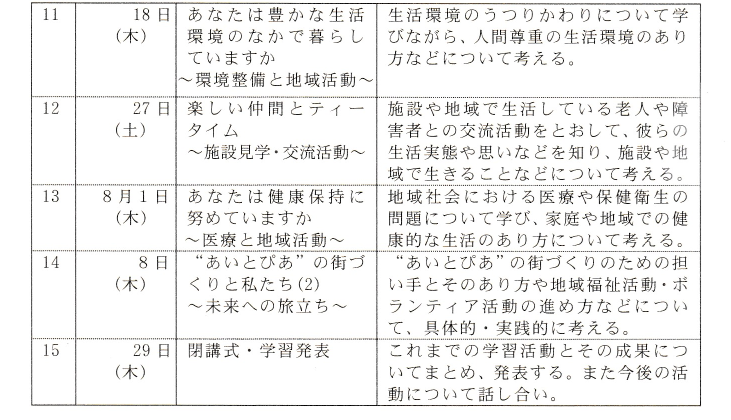

アクションリサーチの研究プロセス

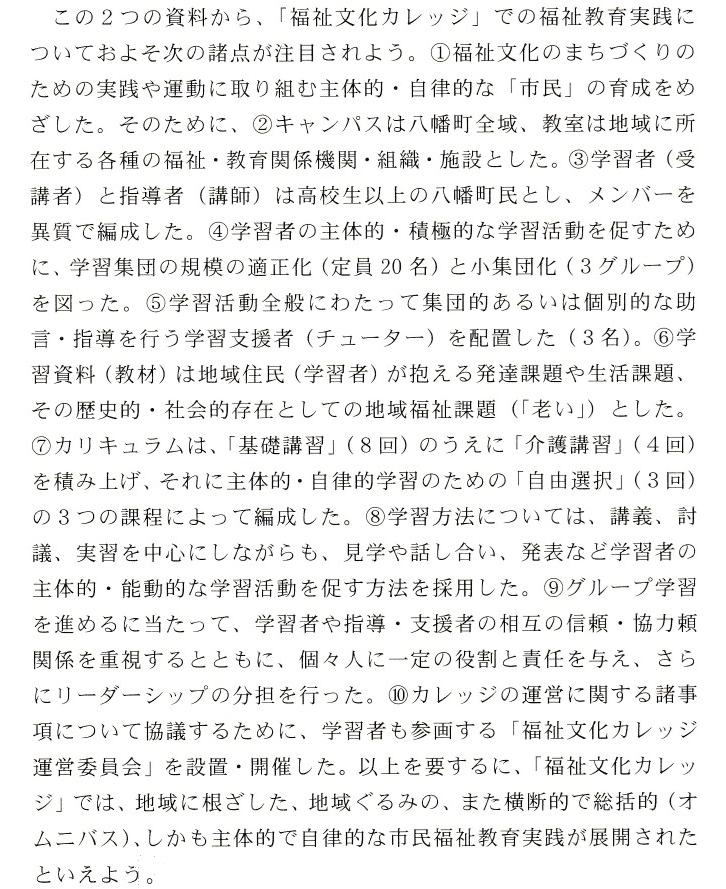

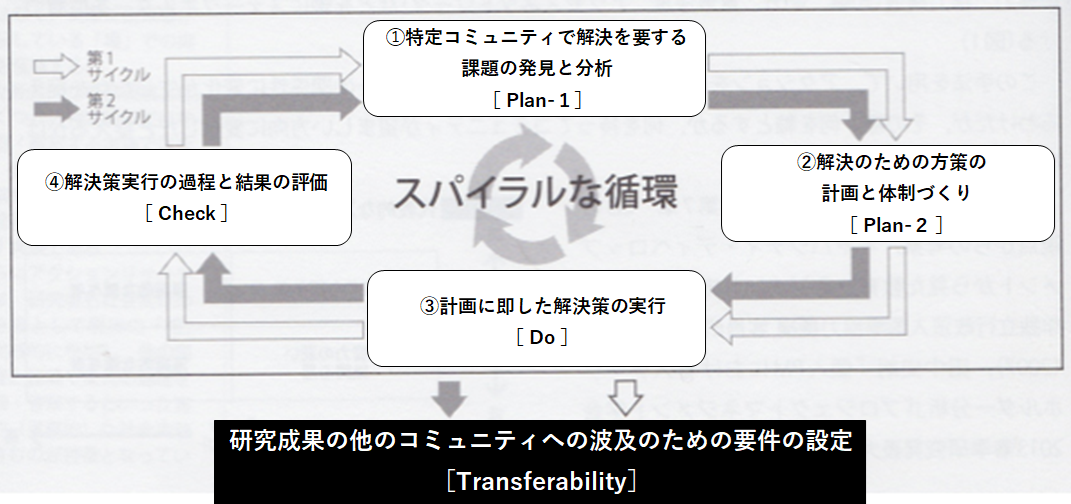

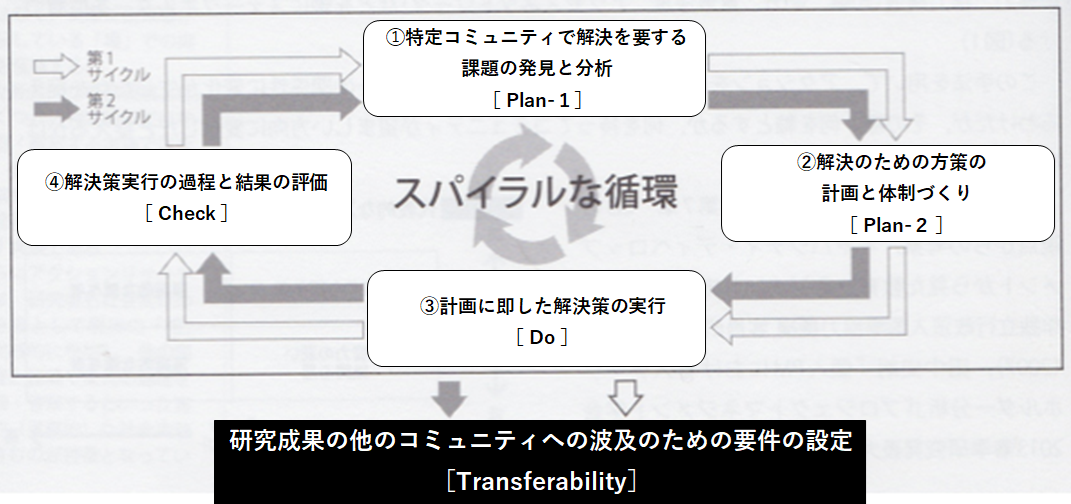

アクションリサーチでは、一般の実証・実験研究と異なり、課題解決のためのアクション(解決策の実行)が研究の中核となるので、その前後で研究のプロセスをどう構成するかが重要となる。

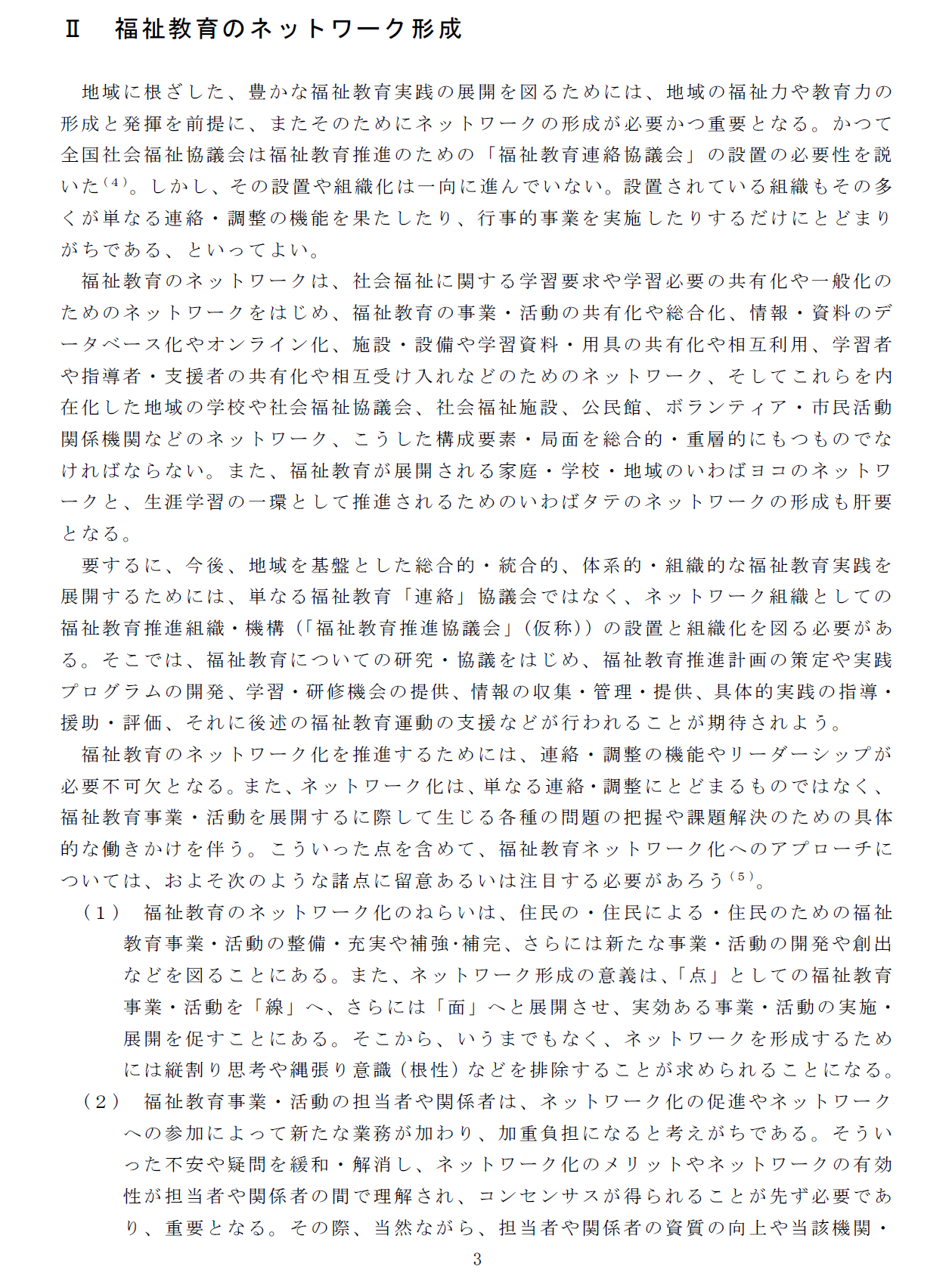

アクションリサーチの研究プロセスは、図2(一部調整)に示す①特定コミュニティで解決を要する課題の発見と分析[Plan-1]、②解決のための方策の計画と体制づくり[Plan-2]、③計画に即した解決策の実行[Do]④解決策実行の過程と結果の評価[Check]の4つの段階からなる。(32ページ)

4段階の研究プロセスは、一般に経営管理論などの分野で用いられるPDCAサイクル(Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善))に類似するものであるが、次の点で異なっている。第1にPlan(計画)を2段階(①、②)に分けている点、第2にAct(改善)は次の新しいサイクルのPlanに改善策として含めている点、第3に研究成果の他のコミュニティへの波及のための要件の設定(Transferability)を、以上の4段階で1サイクルを構成する研究プロセスとは別に設けている点である。(32~33ページ)

図2 コミュニティにおけるアクションリサーチの研究プロセス

研究者の役割

アクションリサーチにおいて研究者に期待されるのは、専門的な知識を振りかざし、自分の考えを押し付けて、強引に引っ張っていくのではなく、関与するすべての人の意見に耳を傾け、その意見をまとめていく調整役ないしファシリテーターの役割なのである。しかし、ファシリテーターの役割は、ただ話を聞いて、全体をまとめるだけでは十分ではない。より良い状況の実現に向けてコミュニティを変えていくよう異なる意見の調整を図り、全体の方向付けをしていくことが必要である。

住民のニーズは多様であり、意見の対立もある。状況が変化することによって既得権を失う場合には、変化に対して強固に反対する者もおり、それが旧来からの地域のボス的存在であれば、全体がそれに流されていく恐れもある。研究者には、傾聴能力やコミュニケーション能力に加えて、リーダーシップを発揮することが求められる。(58~59ページ)

Ⅴ.草郷孝好編著『市民自治の育て方―協働型アクションリサーチの理論と実践―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチ(実践支援型研究)は、当事者と研究者が協働して、特定の社会問題に向き合い、その問題の解決のために、関係者が協働して行う調査から改善への一連の研究活動を指す。つまり、調査によって問題の所在を明らかにし、次に、その問題を解決するための具体策を検討する。そして、具体策を実際に適用し、その結果を関係者が協働して検証することで、対策の成果と課題を詳らかにし、更なる改善を目指していくという一連の実践的研究手法である。(3ページ)

アクションリサーチとは、組織あるいはコミュニティの当事者(実践者)自身によって提起された問題を扱い、その問題に対して、研究者が当事者とともに協働で問題解決の方法を具体的に検討し、解決策を実施し、その検証をおこない、実践活動内容の修正をおこなうという一連のプロセスを継続的におこなう調査研究活動のことを意味する。(9ページ)

アクションリサーチの特色

実践的研究手法であるアクションリサーチの特色は、(中略)取り組む課題によって異なる面もあるが、ここでは、2つの共通点を記しておきたい。

1)社会進化を志向する現場主義

アクションリサーチは、研究者と当事者(実践者)が二人三脚で、お互いの知見を生かし、実践活動に移すことで、社会発展を追求するという実践的研究であり、いわば、「知識共有と実践連動型の社会進化アプローチ」と言うことができ、既存の研究手法とは一線を画するものである。つまり、アクションリサーチは、実践活動の改善を通じての社会変容(social change)を視野に入れた研究手法なのである。

2)学際的視座の必要性

アクションリサーチは、実践活動の改善を最大の目標に置いて活動する研究手法であり、研究者が実践者と協働するパートナーとなり、密接に、課題や実践内容の検討や評価を行う。そのためには、実践の内容を多面的かつ複眼的に分析・考察し、実践活動の改善方法を実践者の視点から提案し、また、実践活動の評価方法やフィードバックの方法の吟味や選定をしていくことが求められる。(中略)アクションリサーチは、狭い専門分野の中で構築されてきた高度な専門理論の検証のためにあるのではなく、現在進行形で取り組むべき課題の改善を最優先事項とする手法である。したがって、アクションリサーチは、深く狭い専門性の融合よりも、浅く広く異なる専門性の知見を活用するという学際的視座が求められるのである。(10~11ページ)

市民自治力向上と協働型アクションリサーチ

アクションリサーチは、取り組むべき課題、専門分野、アクションリサーチに携わるメンバーの違いによって、さまざまな種類に分けることができる。地域発展や市民自治力との関わりからアクションリサーチの位置づけを検討するには、研究者がどのような立場で当事者と関わりを持って、アクションリサーチに参画するかどうかを把握しておく必要がある。(19ページ)

アクションリサーチに携わる研究者の位置づけが内部者であるか外部者であるのか、アクションリサーチの推進者が内部者か外部者かによって、協働の型が変わってくる。(中略)①「外部者と協働する内部者」――自分自身の実践を研究する際に(あるいは内部主導のプロジェクトで)外部専門家の支援を求めるアクションリサーチ、②内部者と外部者の「相互的協働」――内部者と外部者がティームとして、フル・パートナーシップの関係で進めるアクションリサーチ、③「内部者と協働する外部者」――外部専門家がコンサルタントとして支援するアクションリサーチ、の3つの型を協働型アクションリサーチであると考えられる。(19、20ページ)

社会のしくみが複雑化する現代社会において地域コミュニティを改善していくためには、市民自治力の向上を目指して、地域の住民、行政、企業、NPO、専門家らによる協働実践や協働学習が必要であり、ますます協働型アクションリサーチ活用機会の広がりが想定され。(28ページ)

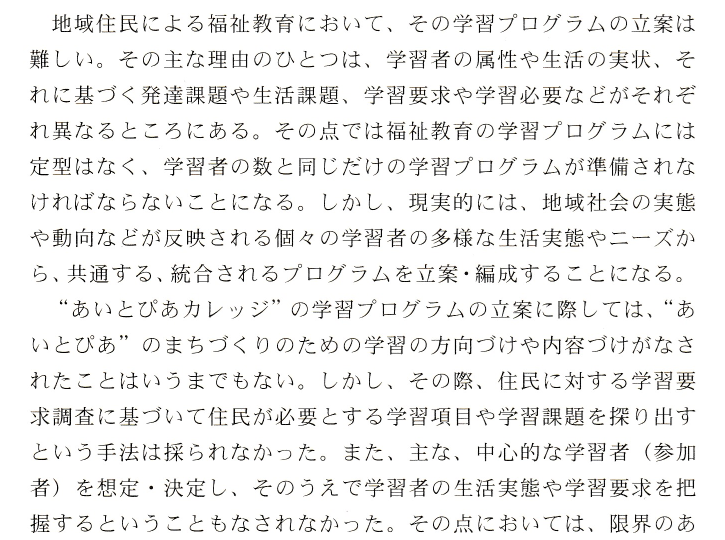

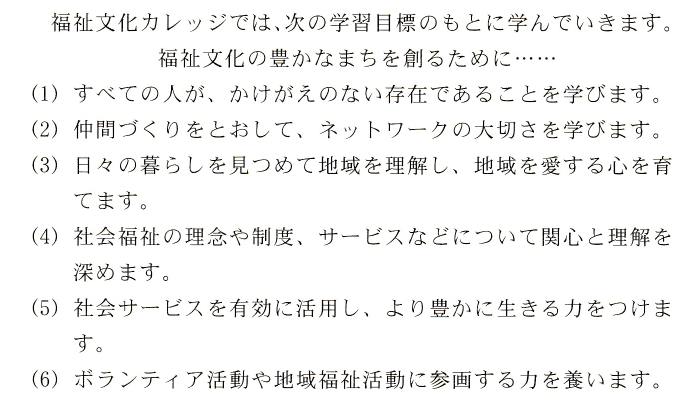

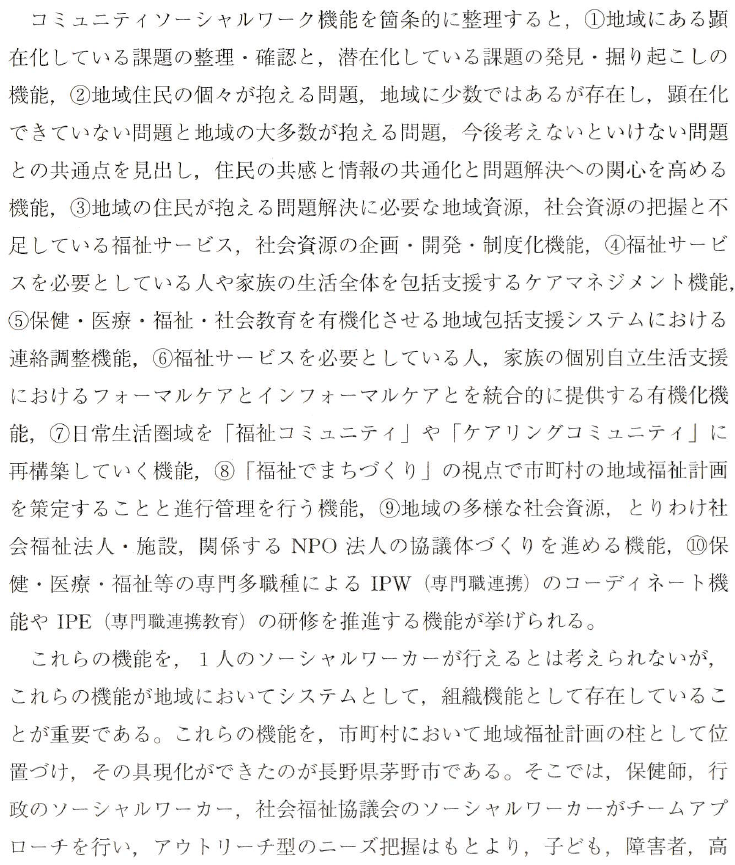

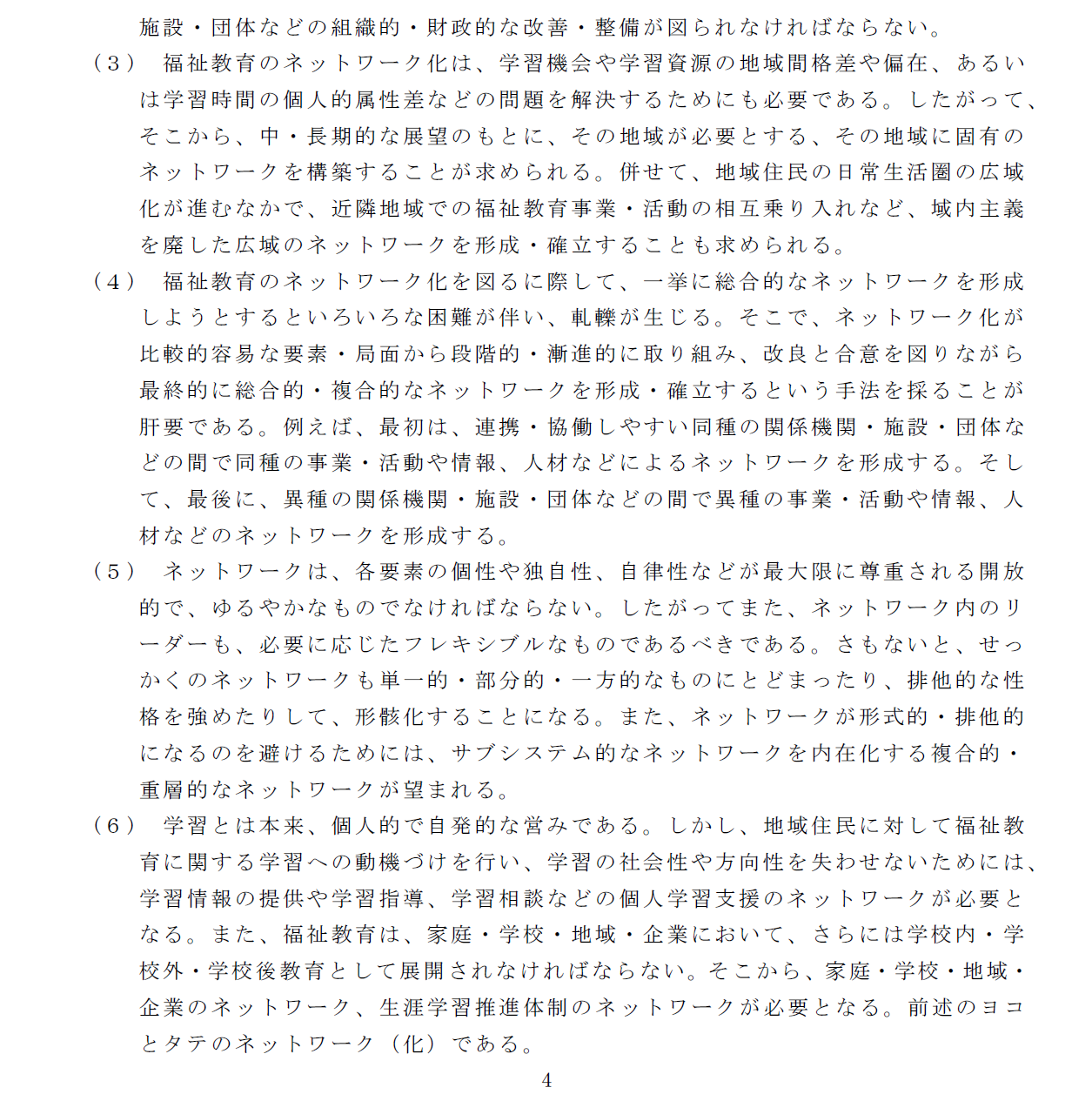

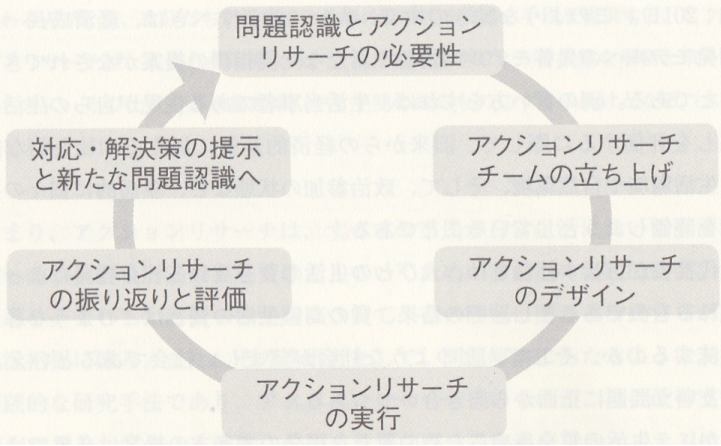

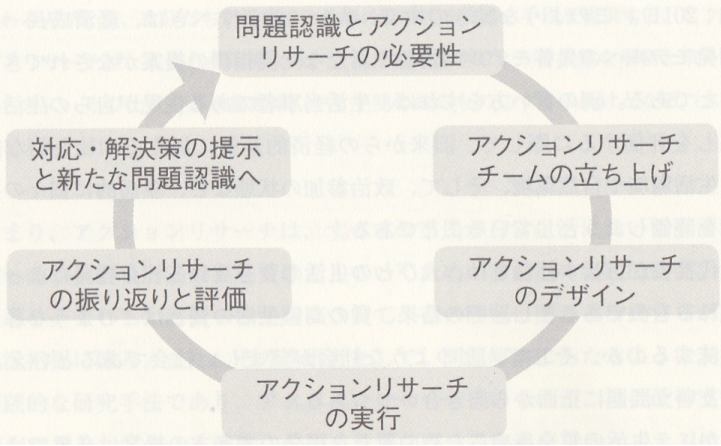

協働型アクションリサーチの流れ

地域の特定課題を対象とする協働型アクションリサーチの一連の流れは、図3の通りである。(24ページ)

図3 協働型アクションリサーチの循環図

Ⅵ.芳賀博編著『アクションリサーチの戦略―住民主体の健康なまちづくり―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチはこれまでの伝統的な実証主義的研究に求められてきた妥当性、信頼性、客観性、一般化とは一線を画した新しい世界観をもつ研究デザインであり、特定の現場に起きている特定の出来事に焦点を当て、そこに潜む課題に向けた解決策を現場の人とともに探り、状況が変化することを目指す研究デザインである。研究者が問題を特定して介入プログラムを提供し、住民は被験者としてそのプログラムに参加するだけの従来型の研究手法とはその理念を大きく異にしている。(20ページ)

アクションリサーチと共同学習

アクションリサーチは、問題を抱えるコミュニティの人々と研究者が課題の発見から計画の作成、解決策の実行、評価のすべての段階への民主的な参加とパートナーシップを基盤としており、参加者すべてにとっての共同学習(colearning)とエンパワメントのプロセスを伴うものである。従来の問題解決型の実証研究は、「介入研究」とよばれているが、研究者をも含む参加者すべてにとっての共同学習、すなわち“学び合い”のプロセスを大切にしているアクションリサーチには、従来的な「介入」の用語は基本的に馴染まない。(20ページ)

住民参加型による住民主体プログラムの開発プロセス

住民参加型による住民主体プログラムの開発プロセスは、10段階からなる。

(1)研究者側のチーム形成

アクションリサーチのプロセスを完結させるためには、複数の研究者がチームを組んで展開することが必要となる。

(2)行政との協力体制の構築

住民参加型のプロセスを円滑に進めるためには、行政職員や保健福祉の専門職(社協など関係する地域の専門職を含む)を加え多くの協力を仰ぐことが必要となる。

(3)関係者へのインタビュー実施

住民主体によって解決すべきコミュニティの課題に関して共通認識をもつために、個別やグループでのインタビューの機会を研究者側が設定することが必要となる。

(4)キーパーソン(メンバー)の支援・信頼関係の構築

コミュニティの住民を巻き込んだワークショップ等、次のダイナミックな展開へと繋げるために、キーパーソンやキーメンバーと行政、研究者の信頼関係を構築することが必要である。

(5)地区住民参加型ワークショップによる住民主体プログラム案の抽出

できる限り多くの住民やコミュニティ関係者を募り、地域課題や理想を共有しながら、地域全体に広がるダイナミックな住民主体の活動の創出を目指すことが望ましい。

(6)抽出されたプログラム案を実践化するための検討会実施

抽出されたプログラム案を実際の活動に結びつけるための検討会を、研究者や行政、キーパーソン(キーメンバー)、コミュニティ関係者などによって繰り返し実施することが必要である。

(7)プログラムの実行と主体組織への支援

研究者や行政は、具体的な活動プログラムとそれを実行するための主体組織(コアメンバー)への側面的な支援を行い、ある段階からその役割をフェードアウトさせることが必要となる。

(8)住民主体運営の強化

住民主体のプログラム活動に参加するコアメンバーや住民の意欲やモチベーションを上げ、主体的運営の強化をすることが必要であり、このことが研究者や行政の役割となる。

(9)研究成果のフィードバック

研究の結果や成果をさまざまな形で関係者と共有するとともに、コミュニティ全体に還元することが必要であり、それは住民活動のスパイラル(螺旋的)な発展と強化を可能にする。

(10)コミュニティへの情報提供による活動の強化と支援

住民主体の活動プログラムをコミュニティに定着させるためには、さまざまな媒体を活用しながらコミュニティへ情報提供することが必要である。(29~35ページ)

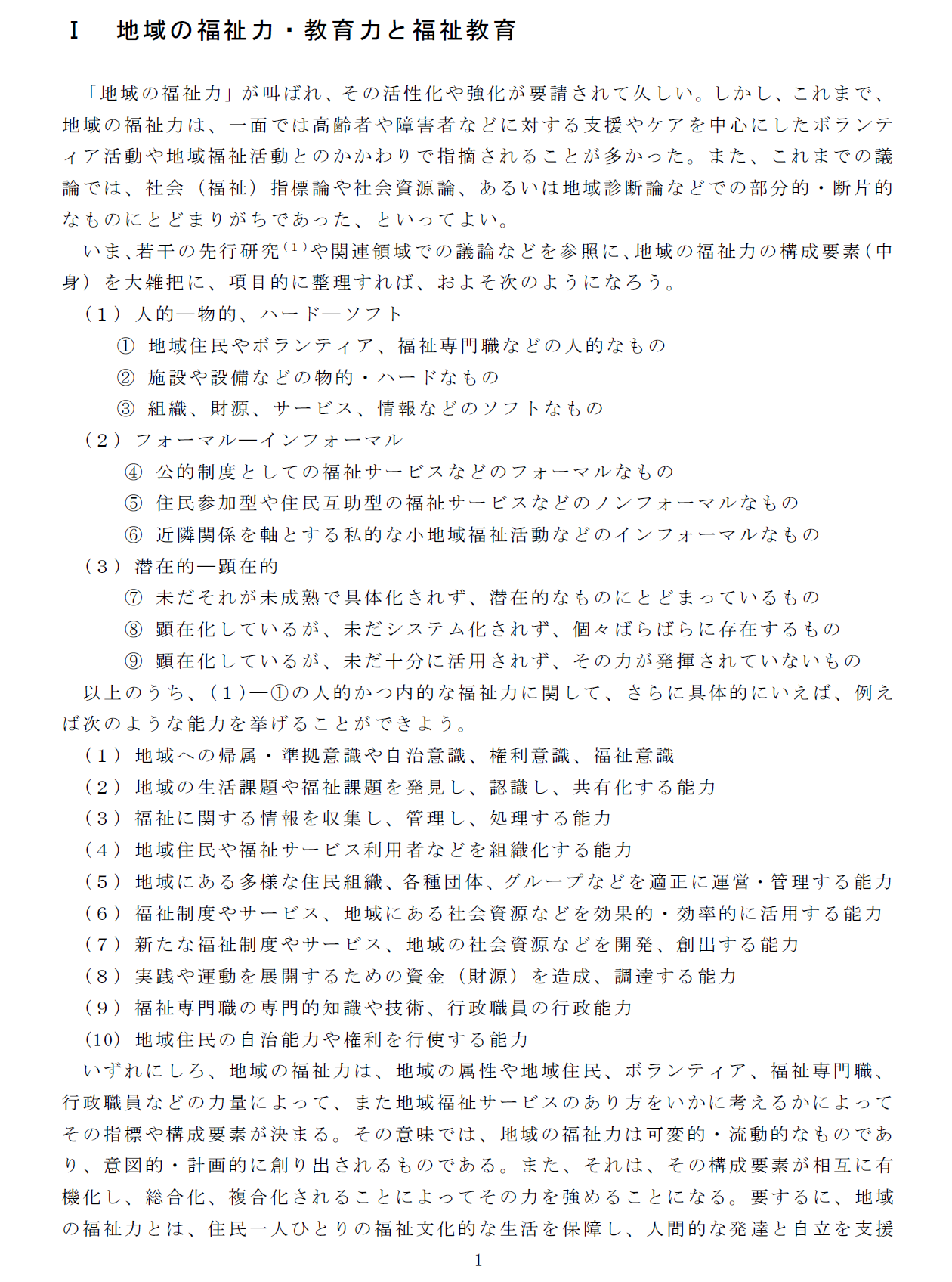

Ⅶ.安梅勅江編著『エンパワメントの理論と技術に基づく共創型アクションリサーチ―持続可能な社会の実現に向けて―』

アクションリサーチの概念

アクションリサーチとは、当事者が発した課題について、当事者と共に解決に取り組み、検証を行い、よりよい社会を共に創るという一連のプロセスを継続的に行う活動のことである。

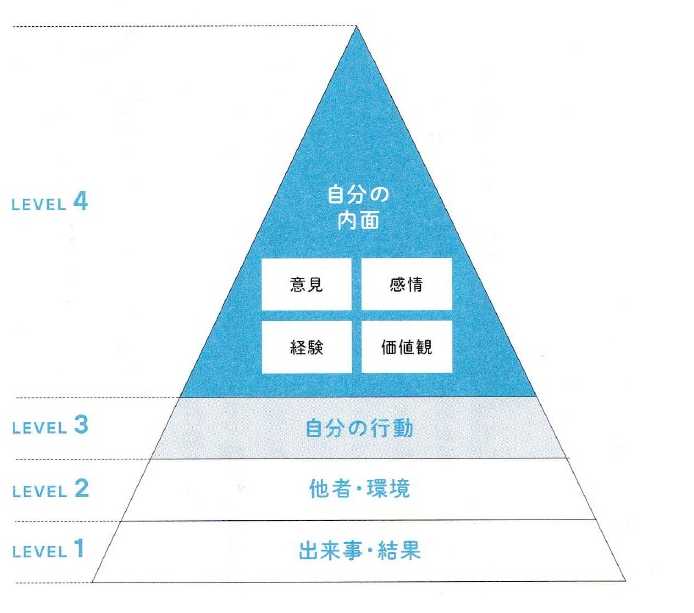

アクションリサーチの大きな特徴の1つは、多人称の立場から課題を捉えることで、新たなパラダイム変換を図る可能性を秘めていることである。すなわち、リサーチの基本である客観的に観察する3人称に加え、当事者と直接相対する2人称、当事者の一員としての1人称と、多層の視点を活用する強みがある。当事者に寄り添い、当事者と共に考えることで、新たな視点、これまでなかった方法など、解決の本質に迫るアイディアが生まれるチャンスが拡大する。

当事者と共に実践から出発し、実践の中で研究し、その成果をすぐに実践に適用するのがアクションリサーチである。(6ページ)

アクションリサーチの原則

共に創るアクションリサーチに求められるのは、当事者の価値観とニーズを明らかにし、当事者にできることは何かを見きわめて、環境を整備することである。

当事者の価値観とは、個人、人びと、組織が大切にしている歴史や文化、思いである。ニーズとは、個人、人びと、組織が求めているものである。当事者の価値観やニーズは、外部者の予想と違う場合が少なくない。そこでアクションリサーチの第一歩は、コミュニケーションをとることである。

共創型のアクションリサーチにおいても、当事者が自分ごととして課題を捉え、継続的に自分の力で解決に向けた活動を遂行できる環境を準備する。

すなわち、アクションリサーチの原則は、①当事者の価値観、②当事者のニーズ、③当事者にできること(使える感覚、共にある感覚)の3点を踏まえることである。(15、16ページ)

アクションリサーチに活かすエンパワメント

エンパワメントの原則は次の8点である。①目標を当事者が選択する。②主導権と決定権を当事者が持つ。③問題点と解決策を当事者が考える。④新たな学びと、より力をつける機会として当事者が失敗や成功を分析する。⑤行動変容のために内的な強化因子を当事者とサポーターの両者で発見し、それを増強する。⑥問題解決の過程に当事者の参加を促し、個人の責任を高める。⑦問題解決の過程を支えるネットワークと資源を充実させる。⑧当事者のよりよい状態(目標達成やウェルビーイングなど)に対する意欲を高める。

つまり、エンパワメントの原則は当事者主体である。したがって、当事者に関わる人びと、専門職や上司、仲間の役割は、当事者の力を湧き上がらせ、そのための環境整備をすることである。ここでいう当事者とは、中心的に関わる人、人びと、組織をさす。当事者に関わる人びととは、それを側面から支える人、人びと、組織をさす。(11ページ)

アクションリサーチの評価

共創型アクションリサーチは、エンパワメントの8つの要素に基づき評価できる。

1.共感性(empathy)

自分の意志を持ちながら、他者にも同じように明確な意志があることを認める。他者の意向を受け止め、自らのことと置き換えて他者の意向を理解することができる。それが共感である。(中略)共感性の高いプログラムやメンバー間のつながりは、エンパワメント(自分・仲間・組織・社会・システムなどがもっている力を引き出す、発揮すること)実現への大きな力となる。

2.自己実現性(self-actualization)

自己実現性とは、メンバー一人ひとりが、自己の活動によって自己の思いや価値を実現することができると感じていることである。(中略)自己実現性の高い活動であれば、人びとが自ら参加したいと願い、活動にとどまり続けたいと願うようになる。

3.当事者性(inter sectral)

当事者性とは、メンバー一人ひとりが、人ごとではなく自分のこととして関わっていることの指標である。自分のこととして関わるとは、ゴールの達成に自分の役割があると確信している状態をさす。

4.参加性(participation)

参加性とは、実際にメンバー一人ひとりが、活動に影響を与えていると感じていることの指標である。これは物理的な参加にとどまらない。人びとが何らかの形で、確かに関わっていると思えることの指標である。

5.平等性(equity)

平等性は、メンバーの連帯を促進する上で必須である。メンバーが、活動の内容、フィードバック、メンバーに対する処遇が平等と感じないと、力は湧かず、逆に力を奪う状態に陥る。

6.戦略の多様性(multi strategy)

多様性は、活動の発展に向けた多様な資源の確保につながる。個人、組織、環境にとって大きな強みである。メンバーの多様性に加え、用いる資源の多様性を考慮する。さまざまな人、資源、戦略を複合的に組み合わせて、活動を遂行する。

7.可塑性(plasticity)

さまざまな状況変化に柔軟に対応できるかどうかは、個人や組織の発展に大きな影響を及ぼす。メンバーや環境が変化しても、メンバー、活動、目標達成へのプロセスが前向きに形を変化させながらどこまで対応できるかを評価指標とする。

8.発展性(innovation)

将来への発展性や持続可能性は、メンバーに安定感をもたらす。(中略)活動において、発展へのイノベーションや安定した継続の見通しがあるかを評価指標とする。(25~27ページ)

Ⅷ.平井太郎著『話し合いが変わる 地域でアクションリサーチ』

アクションリサーチの概念

「アクションリサーチ」のアクションは実践=実際にやってみること、リサーチは研究=省(かえり)み、考えることを指す。つまり、アクションリサーチは、やりながら考える、省みながらやってみる(「やりながら考える、考えながらやる」27ページ)、といったかたちで実践と研究を循環的に組み合わせ、課題に向き合うことだ。

対応が求められる課題が複雑で深刻であればあるほど、国や専門家の示す対応策を待たず、鵜吞みにせず、現場で試行錯誤を重ねながら打開策を見出していった方が効果的ではないか。(17ページ)

アクションリサーチの核心にあるのは、「話し合いで現場の知恵を引き出す」ことである。それは現場の目線からいえば、「話し合い、知恵を寄せ合い、少しずつ事態を打開する」ことだ。(18ページ)

アクションリサーチの要素

アクションリサーチは、少人数の集団をつくることで、個々人がばらばらのときには期待できなかった運動が起りうること(グループ・ダイナミクス)、そうした運動が起きるのに、現場を尊重する専門家のかかわりが重要であること(トレーニング・グループ)という2つの要素から成り立っている。(39ページ)

アクションリサーチにおける「解答」と「解法」

アクションリサーチでは、一見、遠回りな道筋でも、あえて現場の人びとが試行錯誤を通じて、専門家も納得するような方向性を見出すことを尊重する。(中略)アクションリサーチが解き明かそうとする考え方、すなわち知識は、何をすべきかに関する知識knowing-what(解答)ではなく、どのようにすべきかに関する知識knowing-how(解法)だといわれる。(中略)解答が引き出されること以上に、どうしたらそうした解答に現場の人びと自身が行き着くかの解法が重要なのだ。(68ページ)

アクションリサーチの進め方=解法の要点

アクションリサーチを進めてゆくうえでの要点は、①「目標をうまく共有する」、②「尊重の連鎖」、③「根をもつことと翼をもつこと」の3つである。(132ページ)

(1)目標をうまく共有する

課題からではなく目標(将来の「ありたい姿」)から語り合うことは、①わかりやすいかたちでの現場の尊重につながる、②目標から語り合うと、自分たちの足許が固められ、試行錯誤が「着実な」ものになる(多方面に試行錯誤が広がり、何のためにやっているのかが十分、共有されたものになる)、③目標が言葉にされると、さまざまな人びとを惹きつける力が生まれる。(136、137ページ)

(2)尊重の連鎖

現場に見え隠れする序列(嫁や若者、女性、移住者など地域の秩序で「周辺」にある人たち)に即して、より上位の人びとが自ずとより下位の人びとを「尊重」(「共感」ではない)することが連鎖してゆくプロセスが重要である(「周辺的な存在の連鎖的な尊重」)。(160~161ページ)

尊重の第一歩は、話し合いの相手の立場に立ち、相手の希望や不安に思いを馳せ、自分から動き出すことである。(171~172ページ)

(3)根をもつことと翼をもつこと

地域づくりに求められるのは、いきなり事業を導入する事業導入型サポート=かけ算の支援でなく、まずは市民の声に耳を傾け小さな成功体験を積み重ねる寄り添い型サポート=足し算の支援を経て、かけ算の支援に移行する方法である。(181ページ)

足し算/かけ算の支援を、地域の内側からの目線で捉え直すと、足し算の支援の段階(ありたい姿探し、目標共有、試行錯誤)は「根をもつこと」、かけ算の支援の段階(小さな成功体験、組織的事業展開)は「翼をもつこと」と例えられる。(182、183ページ)

〇筆者の手もとにもう1冊、筒井真優美編著『研究と実践をつなぐ アクションリサーチ入門―看護研究の新たなステージへ―』(ライフサポート社、2010年10月)がある。筒井はいう。「アクションリサーチの定義は、まだ曖昧なまま用いられていることも多いが、どの定義にも共通して用いられている点が3つある。①研究者が現場に入り、その現場の人たちも研究に参加する『参加型』の研究である。②現場の人たちとともに研究作業を進めていく『民主的な活動』である。③学問(社会科学)的な成果だけでなく『社会そのものに影響を与えて変化をもたらす』ことを目指す研究活動である」(5ページ)。

〇また、前述の(Ⅲ)武田丈著『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論―』で、武田はいう。「さまざまな学問領域における参加型のリサーチの代表的な定義の多くに共通する部分を組みあわせると、CBPRとは『コミュニティの人たちのウェルビーイングの向上や問題・状況改善を目的として』、『リサーチのすべてのプロセスにおける』、『コミュニティのメンバー(課題や問題の影響を受ける人たち)と、研究者の間の対等な協働によって』、『生み出された知識を社会変革のためのアクションや能力向上に活用していく』、『リサーチに対するアプローチ(指向)』だといえる」(Kindle版22ページ)。

〇さらに、前述の(Ⅰ)矢守克也著『アクションリサーチ―実践する人間科学―』で、矢守は、「アクションリサーチのキーワードは、『変化』であり、『介入』である。望ましい社会の実現へ向けて『変化』を促すべく、研究者は現場に『介入』していく」(11ページ)という。

〇ここで、こういった点を改めて押さえながら、次のようなことを本稿の「むすびにかえて」おきたい。

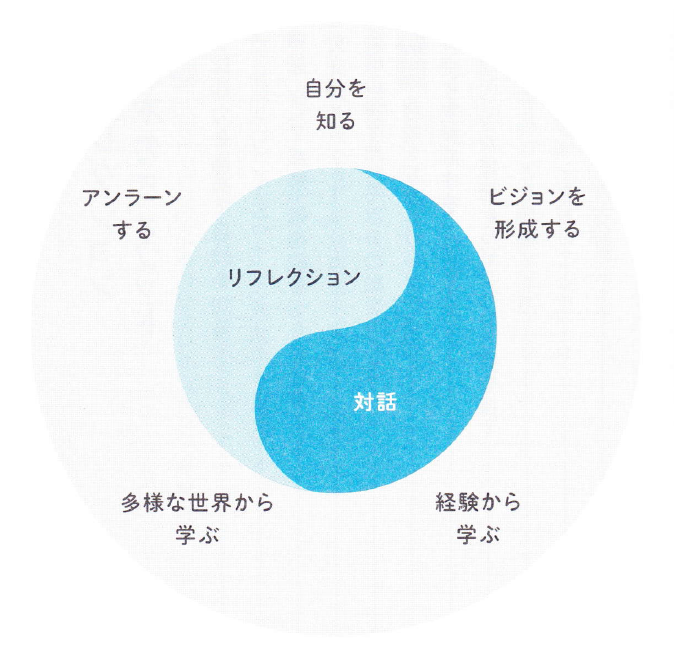

〇アクションリサーチは、ある組織やコミュニティに属する人たち(住民、当事者)が抱える社会的課題の解決と社会の変革をめざして、研究者と当事者(実践者)が連携・協働して(パートナーシップによって)継続的に展開する社会実践(取り組み・活動)である。その解決や変革を図るに際しては、当事者や関与者(ステークホルダー)・組織やコミュニティなどのエンパワメント(湧活:ゆうかつ)の実現と強化、そのための「話し合い」(対話によるコミュニケーションを通しての知識や技術の構築・共有)や「協同学習」(共通目標を達成するための相互学習・学び合い)、そして「リフレクション」(研究者と当事者の認識や思考、関係性の内省・省察・振り返り)が必要かつ重要となる。それは、筆者がかねてより議論してきた「まちづくりと市民福祉教育」の実践と研究に通底する。そこでは、「当事者主体」「課題解決と社会変革」「パートナーシップ」「エンパワメント」「話し合いと協同学習」「リフレクション」などが重要な要素となる。

〇以上のようなアクションリサーチについての議論から、その推進を図るうえでの問題点や課題として、およそ次のようなことが抽出されようか(漏れや重複があることは承知している)。それは、「まちづくりと市民福祉教育」のそれと重なる。

(1)コミュニティの人びとが抱える社会的課題の解決にあたって、アクションリサーチを導入する必要性や可能性、あるいは妥当性が問われる。現場(フィールド)の実践活動に研究の視点を取り入れることの意義化をどう図るか。

(2)アクションリサーチにおいては、フィールドのローカリティ(場所性)がもつ地域特性が重要な意味をもつ。研究と実践の両面においてローカリティの意義を見出し、そのデザイン化をどう図るか。

(3)研究者と当事者が連携・協働(パートナーシップ)するに際しては、それぞれの資質や能力、関心や意欲・態度などが問われる。それをどう評価し育成・向上を図るか。

(4)研究者と当事者の社会的課題についての認識をはじめ、課題解決や社会変革がめざす目標や目的(最終的なゴール)、それを達成するための具体的方策などについて、違いやズレが生じやすい。それをどう調整し合意形成を図るか。

(5)専門的知識や科学的方法に基づかないアクションリサーチは、コミュニティに悪影響を及ぼす可能性がある。それをどう認識し知識や方法の客観性・厳格性の向上を図るか。

(6)課題の発見から計画、実行、評価、さらには成果の波及に至るアクションリサーチのプロセスや発展段階は多様である。それぞれの段階に適した科学的方法をどう開発・活用し、プロセスの最適化を図るか。

(7)住民の主体的な活動によるアクションリサーチの進め方や、住民やコミュニティのエンパワメントなどの評価は、住民主体で行われる。その際のリフレクション(内省・省察・振り返り)や評価(集約的評価・段階的評価、タスクゴール・プロセスゴール・リレーションシップゴール)のデザイン化をどう図るか。

(8)アクションリサーチから得られた個別具体的な知見やノウハウについて、その評価(妥当性・信頼性)に関する議論が肝要となる。その知見やノウハウのコミュニティへの還元(フィードバック)や普遍化・一般化(他のコミュニティへの波及)をどう図るか。

(9)アクションリサーチの意思決定は当事者の側にあるが、意図的あるいは結果的に、研究者に私的利益をもたらす危険性がある。研究者と当事者が協働型アクションリサーチを進めるうえで、とりわけ研究者に対して研究倫理の徹底化をどう図るか。

(10)まちづくりに関して地域コミュニティが抱える問題は、福祉や教育、医療、看護、介護など多種多様で、複合的であり、多層・多次元にわたる。それをどう横断的・総合的に捉え連携・協働(共働)を図るか。

追記(2024年2月16日)

吉本哲郎『地元学をはじめよう』岩波ジュニア新書、2008年11月

結城登美雄『地元学からの出発―この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける―』農山漁村文化協会、2009年11月

山下祐介『地域学をはじめよう』岩波ジュニア新書、2020年12月

山下祐介『地域学入門』ちくま新書、2021年9月

柳原邦光ほか編著『地域学入門―<つながり>をとりもどす―』ミネルヴァ書房、2011年4月

佐藤滋『まちづくりの科学』鹿島出版会、1999年9月

日本建築学会(佐藤滋ほか)編『まちづくりの方法』(まちづくり教科書 第➀巻)丸善丸善、2004年3月

西村幸夫編『まちづくり学―アイディアから実現までのプロセス―』朝倉書店、2007年4月

織田直文『臨地まちづくり学』サンライズ出版、2005年3月

木下斉『まちづくり幻想―地域再生はなぜこれほど失敗するのか―』SB新書、2021年3月

山崎義人ほか『はじめてのまちづくり学 』学芸出版社、 2021年8月

山崎亮『コミュニティデザイン―人がつながるしくみをつくる―』学芸出版社、2011年4月

山崎亮『コミュニティデザインの時代―自分たちで「まち」をつくる―』中公新書、2012年9月

山崎亮『ふるさとを元気にする仕事』ちくまプリマ―新書、2015年11月

山崎亮『縮充する日本―「参加」が創り出す人口減少社会の希望―』PHP新書、2016年11月

小泉秀樹編『コミュニティデザイン学― その仕組みづくりから考える― 』東京大学出版会、2016年9月

鎌田華乃子著『コミュニティ・オーガナイジング―ほしい未来をみんなで創る5つのステップ―』英治出版、2020年11月

室田信一ほか編『コミュニティ・オーガナイジングの理論と実践―領域横断的に読み解く―』有斐閣、2023年8月