〇2015年9月、ニューヨークの国連本部で開催された「国連持続可能な開発サミット」(United Nations Sustainable Development Summit)で、2030年を目標年次とする「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)が採択された。それは、「誰一人取り残さない(no one will be left behind)」持続可能な社会の実現をめざす世界共通の目標である。

〇筆者(阪野)の手もとに、草郷孝好著『ウェルビーイングな社会をつくる―循環型共生社会をめざす実践』(明石書店、2022年7月。以下[1])という本がある。

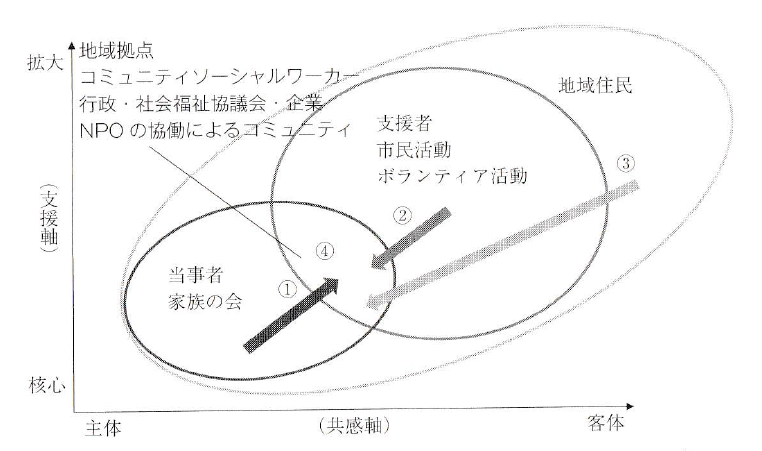

〇[1]で草郷は、「誰一人取り残さない」持続可能な社会を実現するためには、社会発展モデル(経済・社会システム)を従来の「経済成長モデル」から「ウェルビーイングモデル」へ転換して「循環型共生社会」を切り拓くことが必要かつ重要であるとする。そして、そのためには、労働・教育・医療・環境・経済・社会に関する政策をウェルビーイングモデルに基づいたものに転換する必要があるとし、その処方箋を提示する。例えば、経済効率をあげる人材育成のための競争教育(偏差値教育)から、主体的に物事に取り組む力や他者に共感し協働する力を涵養していく「共創・共修学習」への転換や(152ページ)、地域づくりについて「行政が企画して、住民が参加する」という「市民参加」から、「住民の主体的活動を柱にして、行政がそれを支援する」という「行政参加」への転換(183ページ)、などがそれである。

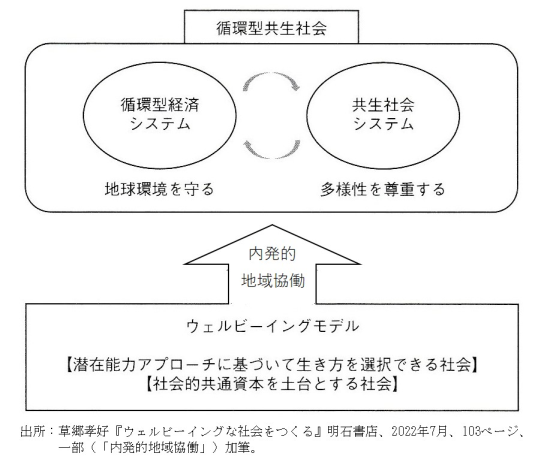

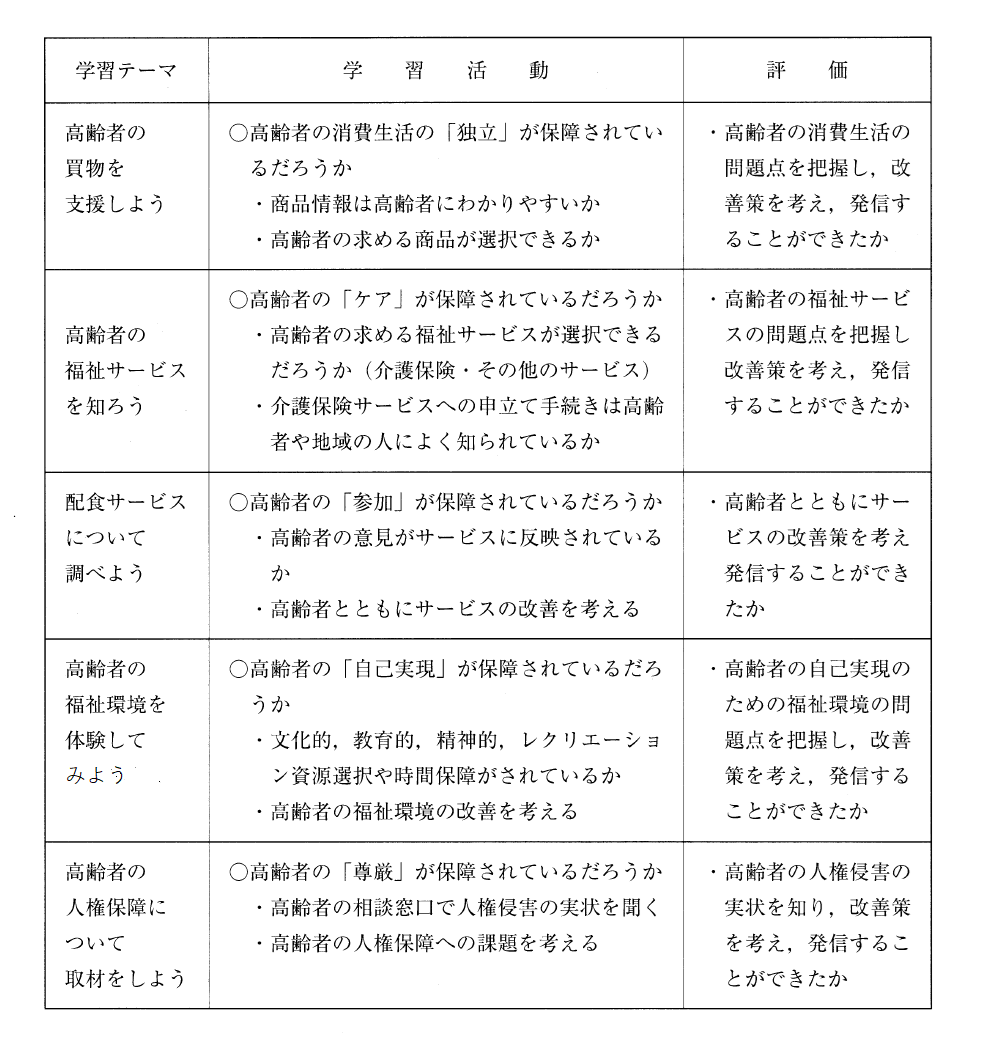

〇「経済成長モデル」は一般的に、人間の物質的な豊かさを追求する経済成長のために生産活動の維持・拡大を図り、経済的利益を最優先する社会発展モデルをいう(大量生産、大量消費、大量破棄によって維持されてきた経済システム)。草郷にあっては、「ウェルビーイングモデル」とは、一人ひとりの人間が身体的・精神的・社会的に良好な状態を維持するために、自身が持っている「潜在能力」を活かし、充足度の高い生き方を選択し、追求できる社会発展モデルをいう(114ページ)。そして、「循環型共生社会」とは、ウェルビーイングを大切にし、経済の持続的成長と環境の持続的保全を図る循環型経済と、誰もが人間らしく生活でき、多様性と人権を認め合う思いやりのある共生社会の持続的発展がバランスよく保たれる社会像(99ページ)、循環型経済と共生社会の2つを併せ持つ社会像(15ページ)をいう。

〇以下では例によって、「まちづくりと市民福祉教育」を射程に入れながら、[1]における草郷の「ウェルビーイングを大切にする循環型共生社会」に関する言説や論点のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

SDGsと循環型共生社会

SDGsが掲げる「誰一人取り残さない持続的な社会」とは、

(1)誰もが安心して人間らしい生活のできる社会(人間らしい生活)

(2)お互いを認め合い多様性を大切にする共生社会(多様性重視)

(3)循環型経済によって環境と共存する持続可能な社会(環境との共存)

この3つの条件をすべて備えた「循環型共生社会」である。(26ページ)/別言すれば、循環型共生社会は、環境と調和し、経済と環境の両立をめざす循環型経済システムと、すべての人に基本的な生活と人権の保障(憲法25条の生存権)をめざす共生社会システムを両輪とする。(103ページ)

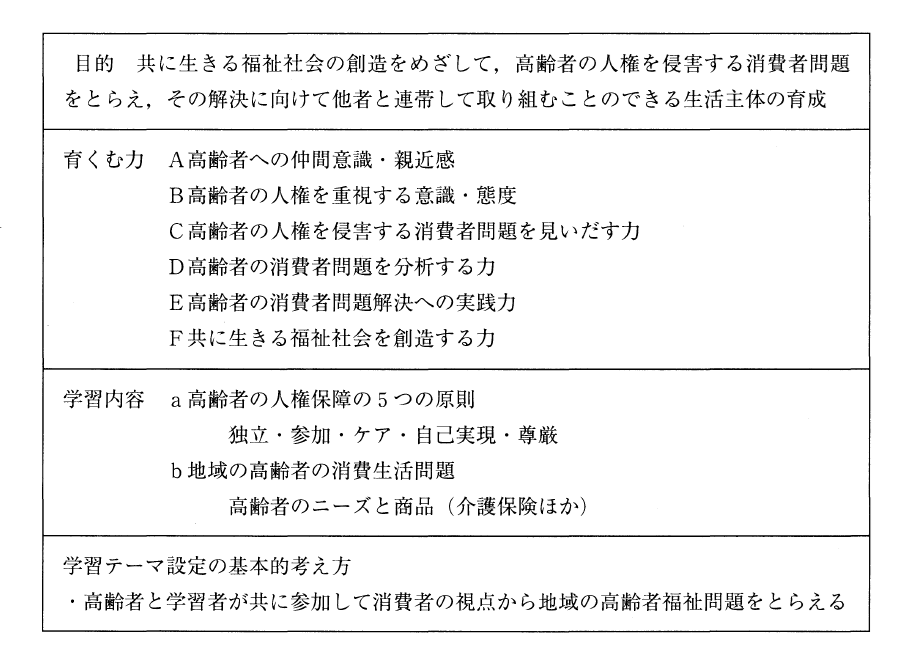

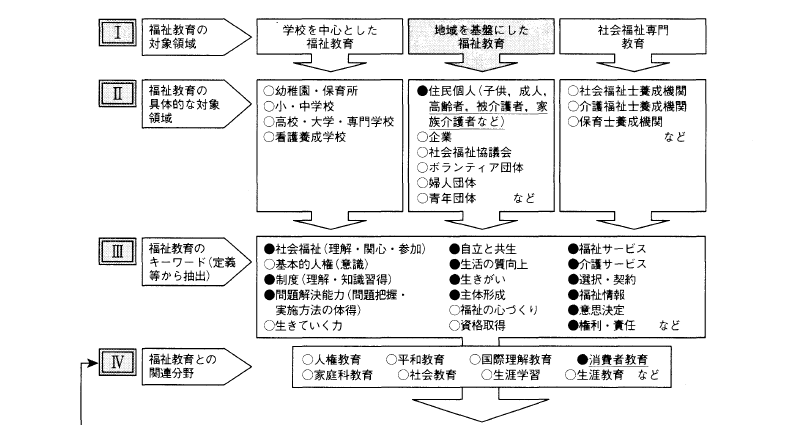

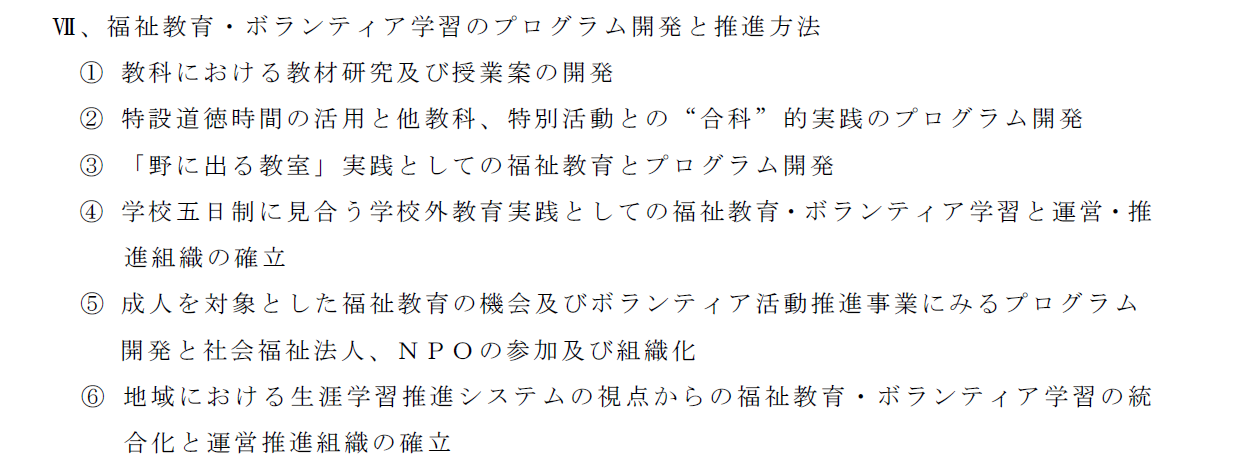

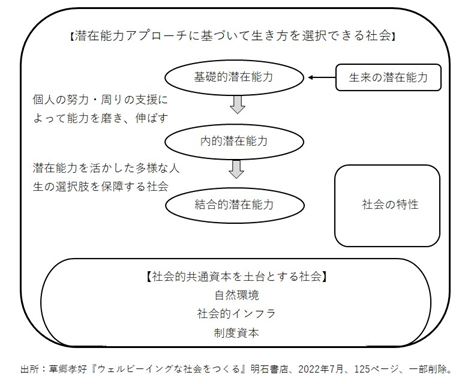

ウェルビーイングモデルと社会的共通資本

循環型共生社会を実現するためには、社会発展モデルを従来の「経済成長モデル」から「ウェルビーイングモデル」に転換する必要がある。(103ページ)/ウェルビーイングモデルは、日本の経済学者である宇沢弘文が提起した「社会的共通資本」(Social Overhead Capital)を土台として成り立つ。(123ページ)/宇沢がいう社会的共通資本は、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意味する。それは、大気、森林、河川、水、土壌などの「自然環」、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなどの「社会的インフラストラクチャ―」、教育、医療、司法、金融制度などの「制度資本」の3つの大きな範疇にわけて考えることができる。(124ページ、図1参照)

ウェルビーイングモデルと潜在能力アプローチ

ウェルビーイングモデルは、インドの経済学者であるアマルティア・セン(Amartya Sen)が提唱した「潜在能力アプローチ」(capability approach、ケイパビリティ・アプローチ)を大黒柱として成り立つ。(116ページ)/センは、誰もが真の自由を保障される社会こそ、よりよい生き方を選択できるウェルビーイングの高い社会であると考える。“真の自由”とは、誰もが自分の持っている素質や可能性に気づき、それを伸ばしていくことによって、充足度の高い生き方を自ら選択できる自由のことである。(116ページ)/潜在能力アプローチのもう一人の提唱者であるアメリカの哲学者マーサ・ヌスバウム(Martha Craven. Nussbaum)は、「善く生きる」ためには、安定した経済基盤を持つだけではなく、社会的包摂、政治的参加の保障、多様な文化を認め合う社会での暮らしが欠かせない。善く生きて、幸せな人生を送るには、個人と社会の両方が密接に関係し合っていると考える。(118~119ページ)/ヌスバウムにあっては、人間は、生まれた時から備わっている生来の潜在能力(基礎的潜在能力)と、その潜在能力を個人の努力や周りの支援によって磨き・伸ばす(内的潜在能力)とともに、それを発揮できる多様な選択肢を保障する社会を実現すること(結合的潜在能力)によって「善く生きる」ことができるのである。(118~120ページ、図1参照)

内発的地域協働と地域づくり

地域の社会変革には、地域住民が社会のあり方を思い描き、未来ビジョンを構想することが大きな力になる。そして、未来ビジョンの実現には、地域に関わるさまざまな当事者(stakeholder、ステークホルダー)の主体的な地域協働が欠かせない。(169ページ)/地域のステークホルダーが主体的に地域協働していくことを「内発的地域協働」という。(171ページ)/イギリスの国際開発省(DFID:Department for International Development、1997年~2020年)は、持続的に生活改善を図るためには地域協働が不可欠とし、地域協働を醸成するために、「当事者主体の地域協働を醸成するための6つのポイント」に集約し、実行に移した。

(1)当事者目線で問題に向き合う

(2)当事者自身が問題解決に動く

(3)当該地域と地域外との関係を意識する

(4)行政と市民の協働

(5)制度、社会、経済、環境の持続性

(6)柔軟で長期的な視点を持つ

がそれである。/これらからいえるのは、当事者目線と当事者行動が重要であること、地域間の連携が大切であること、地域の当事者同士の協働が必要であること、中長期の視点を持って地域協働に取り組むことである。地域社会を変えていくためには、長期的視点に立ち、当事者目線、当事者協働、地域間連携という形で地域協働を推し進めていくことが重要なのである。(171~172ページ)

循環型共生社会への変革のポイント

地域レベルで、ウェルビーイングを大切にする循環型共生社会に舵取りしていくためのポイントは、次の2点である。

(1)変革の方向性を打ち出すリーダーの存在

地域社会の変革に欠かせないのは、どのような社会を構想し、当事者である住民の参画意識を引き出し、協働をリードする優れたリーダーの存在である。

(2)当事者の地域協働と行政参加への切り替え

行政は、まちづくりの主役である住民のアイデアや動きにアンテナを張り、それらのパートナーとして参加していく行政参加に切り替えていくことが必要である。(205~207ページ)

ウェルビーイングを大切にする循環型共生社会に変革していくために、私たちが取り組むべき重要なポイントは、次の3点である。

(1)循環型共生社会への地域変革ビジョンを構想し、推進する

地域の当事者が、地域社会の将来ビジョンを描き、それを実現するために行動していけるかどうかがカギを握る。

(2)地域独自の文化、歴史、智慧を活かし個性ある循環型共生社会をつくる

循環型共生社会は、地域固有の環境、生活文化、地域の歴史、そして、地域住民がつくりだしてきたさまざまな智慧を活かして、持続的な社会の実現をめざしていく。

(3)循環型共生社会の暮らしを日常生活に取り込んでいく工夫と協働を楽しむ

循環型共生社会の実現には、日頃の生活を見直して、自ら生活を変えていくことが必要であり、そのために、住民同士が対話し、協働することで、生活の拠点である地元をかけがえのない共通の場(コモンズ)として育てていく。(213~215ページ)

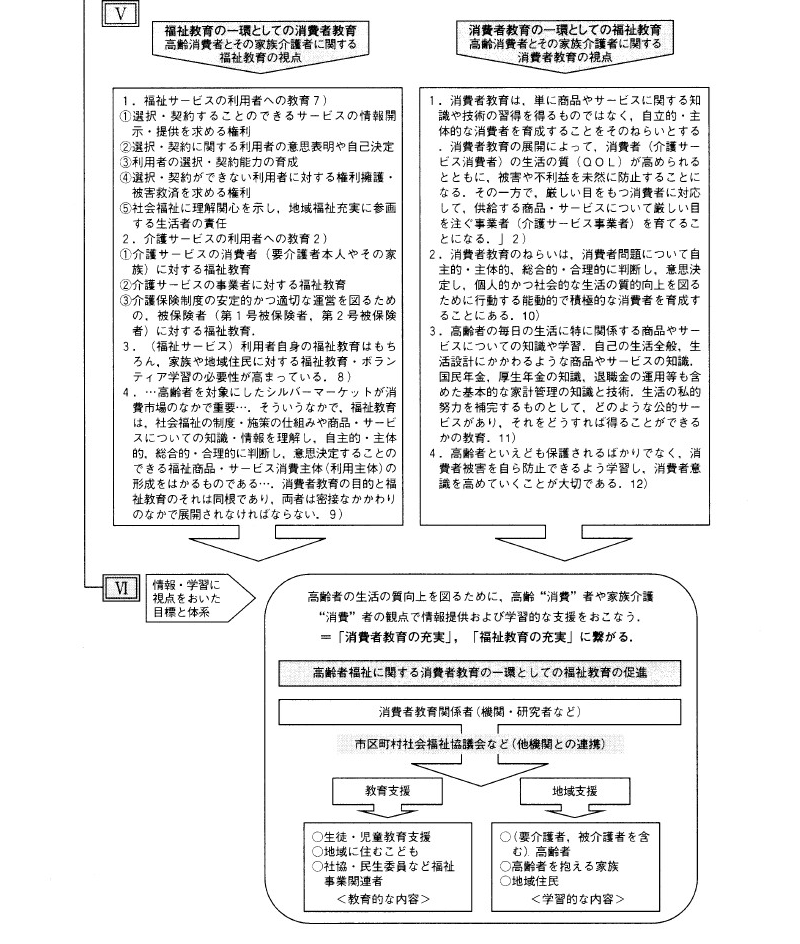

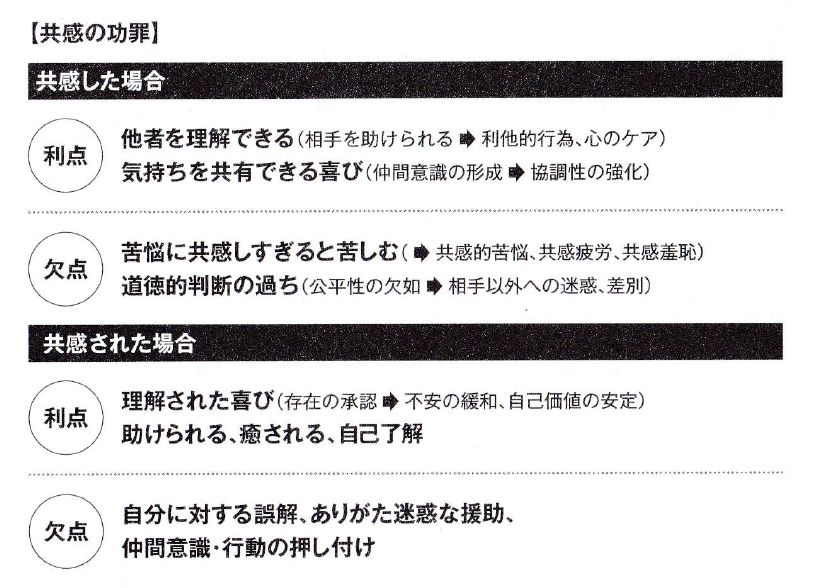

〇草郷は、「社会的関係資本」と「潜在能力アプローチ」そして「内発的発展論」(内発的地域協働)を援用して、経済成長モデルからウェルビーイングモデルへの転換を図り循環型経済システムと共生社会システムを併せ持つ循環型共生社会の実現を提唱する(図2参照)。そして草郷はいう。「私たち自身が社会を変えていく当事者であることを自覚し、小さなことから協働、対話、共創によって自分事として何かを変えていくことが、後々、大きく社会を変えていくことにつながる」。「ウェルビーイングを大切にする地域が増えていけば、循環型共生社会に向かって社会は動き出していく」(222ページ)。そのためには、「主体性と共感力を磨く教育政策」への転換が求められる(150~153ページ)。これが草郷からのシンブルで強いメッセージである。それは、筆者が言ってきた「まちづくりと市民福祉教育」に通底する。

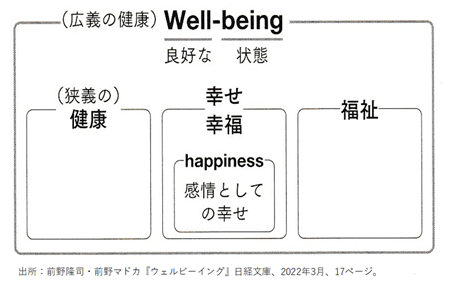

図1 ウェルビーイングを大切にする社会の特徴

図2 循環型共生社会の構想