〇本稿は、先の記事――<雑感>(165)新美一志/書く―あなたへ―/2022年12月12日投稿 の追記です。内容的には、「論文の書き方」についての基礎と基本(土台と中心、知識と認識)のあれこれを改めて考えようとするものです。叙述の形式(フォーム)については、他の記事との整合性を考慮して、阪野貢氏のそれに依ることにしました。

(1)清水幾太郎『論文の書き方』岩波新書、1959年3月(改版:2015年2月)

〇本書は、自身の経験に触れながら、「文章構成の基本的ルール」をエッセイ風に纏めたものである。それは、「Ⅰ 短文から始めよう」から始まり「Ⅱ 誰かの真似をしよう」がそれに続くが、いわゆる「ハウツーもの」ではない。文章を書く行為は人間にとって気高い精神の営みであることが詳述される。岩波新書のロングセラーであり、「古典的名著」と言われる所以でもある。

〇清水にあっては、文章・論文を書くというのは、「或る問題に答えることであり、或る問題を解くことである」(19ページ)、「観念や思いつきを大切にしなければいけない」(21ページ)、「言葉を使い、論理(ロゴス)を重んずるといことである」(108ページ)、「経験と抽象との間の往復交通を必要とする」(181ページ)、「思想に秩序を与えることである」(157ページ)、「思想を作ることであり、人間を作ることである」(229ページ)。

〇本書のうちから、留意したい言説のいくつかをメモっておく(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

書くことを通して本当を理解することができる

読むという働きより一段高い、書くという辛い働きを通して、読むという働きは漸(ようや)く完了するのである。即ち、書物を読むのは、これを理解するためであるけれども、これを本当に理解するのには、それを自分で書かねばならない。自分で書いて初めて書物は身につく。/読む人間から書く人間へ変るというのは、言ってみれば、受動性から能動性へ人間が身を翻(ひるがえ)すことである。書こうと身構えた時、精神の緊張は急に大きくなる。この大きな緊張の中で、人間は書物に記されている対象の奥へ深く突き進むことが出来る。しかも、同時に、自分の精神の奥へ深く入って行くことが出来る。対象と精神とがそれぞれの深いところで触れ合う。書くことを通して、私たちは本当に読むことが出来る。表現があって初めて本当の理解がある。(8~9ページ)

「が」に頼っていては文章は書けない

「‥‥‥が、‥‥‥」。相当に長い句が「が」という接続助詞で結びつけられている文章がある。(56ページ)/「が」の重要な用途を挙げてみると、第一に、「しかし」「けれども」「にも拘わらず」の意味があり、前の句と後の句との反対関係が「が」で示される。第二に、「それゆえ」「それから」の意味で用いられ、前の句と後の句との因果関係が「が」で示される。第三に、「そして」という程度の使い方があり、前の句と後の句との単なる並列乃至(ないし)無関係が「が」で示される。(57ページ、要約)/「が」は極めて便利な接続助詞なのであって、これを頻繁に使えば、誰でもあまり苦労せずに文章が書ける。(中略)眼の前の様子も自分の気持も、これを、分析したり、また、分析された諸要素間に具体的関係を設定したりせずに、ただ眼に入るもの、心に浮かぶものを便利な「が」で繋いで行けば、それなりに滑かな表現が生まれるもので、無規定的直接性の本質であるチグハグも曖昧も表面に出ずに、いかにも筋道の通っているような文章が書けるものである。(中略)それだけに、「が」の誘惑は常に私たちから離れないのである。(60~61ページ)/本当に文章を書くというのは、無規定的直接性(眼前や心中に現れているものをそのまま表現すること:阪野)を克服すること、モヤモヤの原始状態を抜け出ることである。(60ページ)

文章とは認識であり行為である。文章には個人性と社会性がある

文章とは、認識である。行為である。(60ページ)/(文章はそれを理解し認識することによって初めて意味をなすが:阪野)どうにでも受取れるような曖昧な表現は避けねばならない。主語がハッキリしていること、肯定か否定かがハッキリしていることが大切である。(81ページ)/(それは)書く本人が責任を負うということである。(46ページ)/言うまでもなく、文章を書くというのは自分を主張する行為である。与えられた現実を、自分というものを通して再構成する働きにほかならぬ。自分の、自分だけの行為である。文章には強く個人性の側面があると言わねばならない。しかし、その半面、特定の個人に宛てた手紙とは違って、文章は広く不定限の人々によって読まれるものである。それは社会生活の中へ出て行かねばならぬ。文章は社会生活の中で活動し、そこで評価を受けなければならない。(144ページ)

文章は自由であるが常に孤独である

話し言葉は協力者(話し相手)の群に囲まれていると同時に、紐つきである。これと反対に、書き言葉即ち文章は、孤軍奮闘、何処にも味方がいないと同時に、非常に自由である。しかし、自由は何も楽しいものとは限っていない。/文章においては、言葉は常に孤独である。それは全く言葉だけの世界であって、何処を眺めても、協力者はいない。会話において多くの協力者がやってくれた仕事を、一つ残らず、言葉が独力でやらなければならない。文章を勉強するには、何は措いても、このことを徹底的に頭に入れておく必要があると思う。この点で、書き言葉は話し言葉と全く条件が違うのである。文章を書く場合、具体的な人間が相手になっているのではないし、まして、相槌など打ってはくれない。具体的状況を相手と共有することもないから、これを当てにするという便宜も欠けている。言うまでもないことだが、表情や身ぶりも手伝ってはくれない。しかも、そういう協力者がいないというだけでなく、会話で協力者が果してくれた役割の一つ一つを、文字を使って自分で果して行かねばならないのである。(75~76ページ)

論文には説得力の広さと強さが求められる

論文は、誰にでも読んで貰える、誰にでも通用する、広い且つ強い説得力を持つべきものである。相手がいても、その相手に甘えたら、立派な論文は書けない。そういう広さや強さを身につけておいて、その上で特定の相手を考えるのが順序である。読む人の中には、さまざまの考え方の人がいるであろうが、文章は、考え方の相違を突破して行くだけの力を持たねばならない。しかし、力はただ烈しい形容詞などを用いても生れはしない。むしろ、大切なのは、静かな、しかし、誰でも認めずにいられぬような証明であろう。(77~78ページ)/文章を真面目に勉強している人なら、相手の著書や論文を本気で研究することから始めなければいけない。相手が言おうとしていることを、相手に代ってキチンと言えるくらいでなければいけない。(中略)著者の身代りになって表現出来るほどにマスターした書物や論文であってこそ、本当の批判を加えることが出来るのである。(中略)文章の修行は、ただ文章の修行ではなくなる。技術の勉強ではなく、内容の勉強に発展する。(中略)それから、もう一つ、批判の文章では、著者は確かに相手であるけれども、手紙でない限り、著者だけが読むのではない。著者以外の読者という相手がいること、そこから要求される説得力の広さと強さ、これを忘れてはならない。(78~79ページ)

日本語を客体として意識しなければならない

私たちは日本語に慣れ、日本語というものを意識していない。これは当り前のことである。しかし、その日本語で文章を書くという時は、この日本語への慣れを捨てなければいけない。日本語というものが意識されないのでは駄目である。話したり、聞いたりしている間はそれでよいが、文章を書くという段になると、日本語をハッキリ客体として意識しなければいけない。自分と日本語との融合関係を脱出して、日本語を自分の外の客体として意識せねば、これを道具として文章を書くことは出来ない。文章を書くというには、日本語を外国語として取扱わなければいけない。(87ページ)

文章を書くに当たって学説と現実的な問題に気を配る必要がある

当の問題について、既にいろいろな学説があるものである。主要な学説は、それを採用するか否かに関係なく、これを知っていなければいけないし、学説の間には相互に批判があるにきまっているから、それぞれの要点も知っていなければいけない。こういう方面で非常識であってはならない。仮に既存の学説をすべて拒否するにしても、その大体を知った上での拒否でなければならない。/社会には必ずアクチュアル(現実的)な問題がある。どういう時代にも、人々の関心を集めているアクチュアルな問題があって、それをめぐっていろいろの勢力や意見が戦い合っているものである。こういう状況はよく掴(つか)んでおいた方がよい。それは、世間の注目を集めている問題についてのみ発言せねばならぬという意味ではない。自分の文章がどんなにアクチュアルでなくても、結局はそこで読まれ、そこで或る役割を果すのであるから、こういう状況の構造は知っておく必要があるという意味である。(145ページ)

文章には攻める面と守る面とがある

文章には、攻める面と守る面とがある。文章を書く時、私たちは攻撃と守備という二つの活動をするのである。言うまでもなく、攻撃というのは、自分の意見や発見を主張する側面である。これは自分だけが社会に向かって行うものであり、自分だけが行うものであればこそ、文章を書くという張り合いがある。(中略)これに対して、守備というのは、自分の意見や発見が、学説の上と現実の上とで、社会的に孤立しないように、そこにしっかりと足場を固める作業である。これが不足だと、或いは、不足だと感じられると、社会に向って歩み出して行く自信が生まれてこない。攻める方が個人性の面であるとすれば、守る方は社会性の面である。(中略)文章を書く時、二つの側面があることを念頭に置かねばならぬ。自分は何処を攻めているのか。何処に自分の意見や発見があるのか。それを知っていなければいけない。というのは、うっかりすると、ただ守るばかりで、一向に攻めない文章を書いてしまうからである。(146~147ページ)

(2)小熊英二『基礎からわかる 論文の書き方』講談社現代新書、2022月5月

〇本書は、自身が担当する慶応義塾大学藤沢キャンパスでの「アカデミック・ライティング」の講義をもとに、学問分野を超えた共通の科学的な「論文の書き方」の「基礎」として、「論文とは何か」「科学とは何か」を提示する。そのうえで、「研究の進め方」「文章の書き方」などについて説述する。しかし、それは、「論文の書き方マニュアル」ではなく、また「文章指導」でもない。「論文の書き方」の「基礎」の「教養」(451ページ)である。

〇小熊にあっては、「基礎からわかる」とは、初歩ではなく、根本から理解することを意味する。そして、人間が論文を書くのは人間の不完全さに気づき、不完全な人間が進歩するためである(446ページ)。論文(アメリカ式の論文の型式)は、「自分の考えを根拠と論理をもって説明し、他人を説得する」(4ページ)型式であり、「必ずしも真実の探究の技法ではない」。すなわち、主題(問い)を提起し、論証し、再確認する(問いに答える)という型式(構成)で、たとえば「戦争をやろう」とも「戦争をやめよう」とも主張でき、「善用も悪用もできる技法」でもある(56ページ)。そして小熊はいう。学問は、意見・考えに対する批判と追検証による協同作業を通して発展し、みんなの共有財産(共有知識)になる(68ページ)。論文は、その「協同作業の一部」である(94ページ)。科学は、目や耳で経験的に観測できる対象を調査し、追検証できるような研究を求める(118ページ)。その実践(現実・事実の説明と因果関係の論証など)が論文の作成である。ここに、論文の社会的意義が見出され、著者の責任が問われることになる。

〇本書のうちから、留意したい言説のいくつかをメモっておく(抜き書きと要約。見出しは筆者。語尾変換)。

「論文の書き方」の基礎

「科学は進歩する」というのなら、科学は不完全だということ、もっといえば人間は不完全だということを、前提にしていることになる。(445ページ)/人間は不完全だから進歩するし、努力する。そして、人間が一人でやれることには限界がある。だから書いて、公表し、他人と対話する。それが「論文の書き方」の、いちばんの基礎にあたるものである。表面的な型式がいくらか変わったとしても、そこは変わらない。(446ページ)

「論文」の型式と「良い文章」の基準

「論文」は基本的には、①主題となる問いを提起し(序論introduction)、②証拠を挙げて論証して(本論body)、③問いに対する答えを述べる(結論conclusion)、という流れを構成する。(29ページ)/論文とは、論理で説得する技法である。/そのためには、意味が明快で、つながりが論理的であることが求められる。/それを実現するには、一つ一つの文がどういう内容を持っているのか、どういう論理的なつながりをもってその位置にあるのか、を意識することが必要である。一つの文が一つの内容を持ち、全体の主題を支えるように配置される。そのように意識するのが、論文の文章を書く一つのやり方である/。またもう一つ、学術的な論文に要求されるのは、典拠(てんきょ)が示されていることである。これがないと、読者が追検証できない。/これらから考えると、論文における「よい文章」の基準は、①意味が明確であること、②論理が追いやすいこと、③典拠が示されていること、の三つである。(376~377ページ)

「科学」の考え方と論文を書くことの意義

近代の「科学」は、論文を公表して、相互批判や追検証を行いながら発展してきた。(63ページ)/「科学」というのは、お互いに前提を共有して、論拠を確認しながら、論理的に対話していくことである。「これは科学的に証明されていることだ。反論は許さない」とかいったら、それは「科学に名を借りた権威主義」といっていい。(64ページ)/科学が権威になったら、それはもう科学ではない。不完全さに気づき続けることが科学である。/そして、それを実践するのが、論文を書くということである。(459ページ)/学んだ知識や理論を使って、自分の問いを立て、先人の不完全さを指摘し、自分で対象を選び、自分で設計した方法論methodology(調査設計:個別の方法methodを組み合わせて、調査の全体を設計していくこと。方法の体系・システム:阪野)で調べてみる。それによって、自分が立てた問いや、自分が設計した方法論が不完全であったことを、対象と向かいあうことによって知る。あるいは、先人の知恵と試行錯誤に畏敬(いけい)の念をもつ。そうした経験をすることが、論文を書くことの意義である。(460ページ)

(3)戸田山和久『最新版 論文の教室―レポートから卒論まで―』NHKブックス、2022年1月

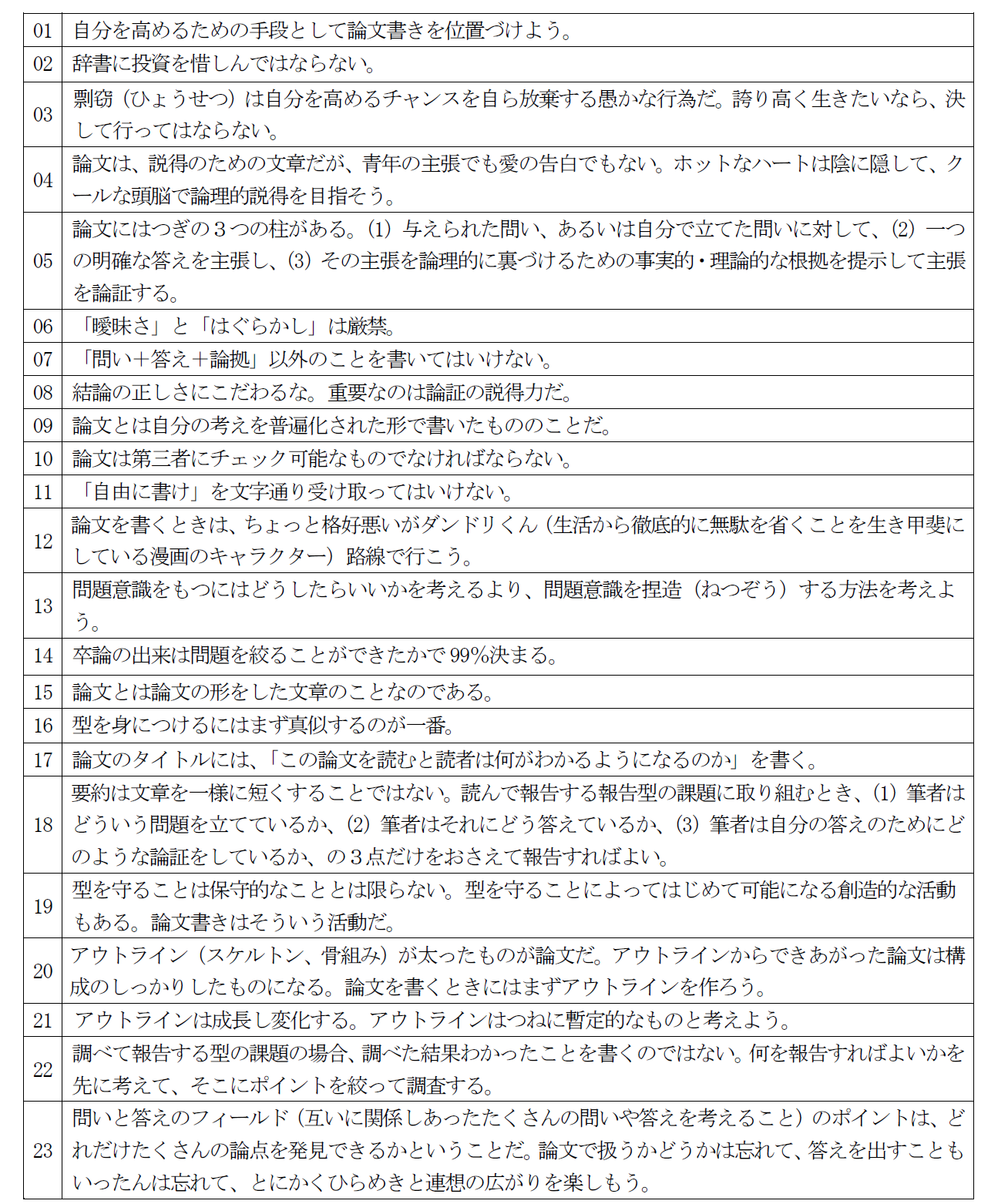

〇本書は、「ロングセラーの論文指南書」などと評される『論文の教室―レポートから卒論まで―』の第3版にあたる(『初版』2002年11月、『新版』2012年8月)。そこでの基本的な主張は、論文は「問いと主張と論証」のある文章であり、「型にはまった」文章である。「論文はアウトラインを膨らませて書くもの」であり、「論文の命は論証にある」(15ページ)、ということである。

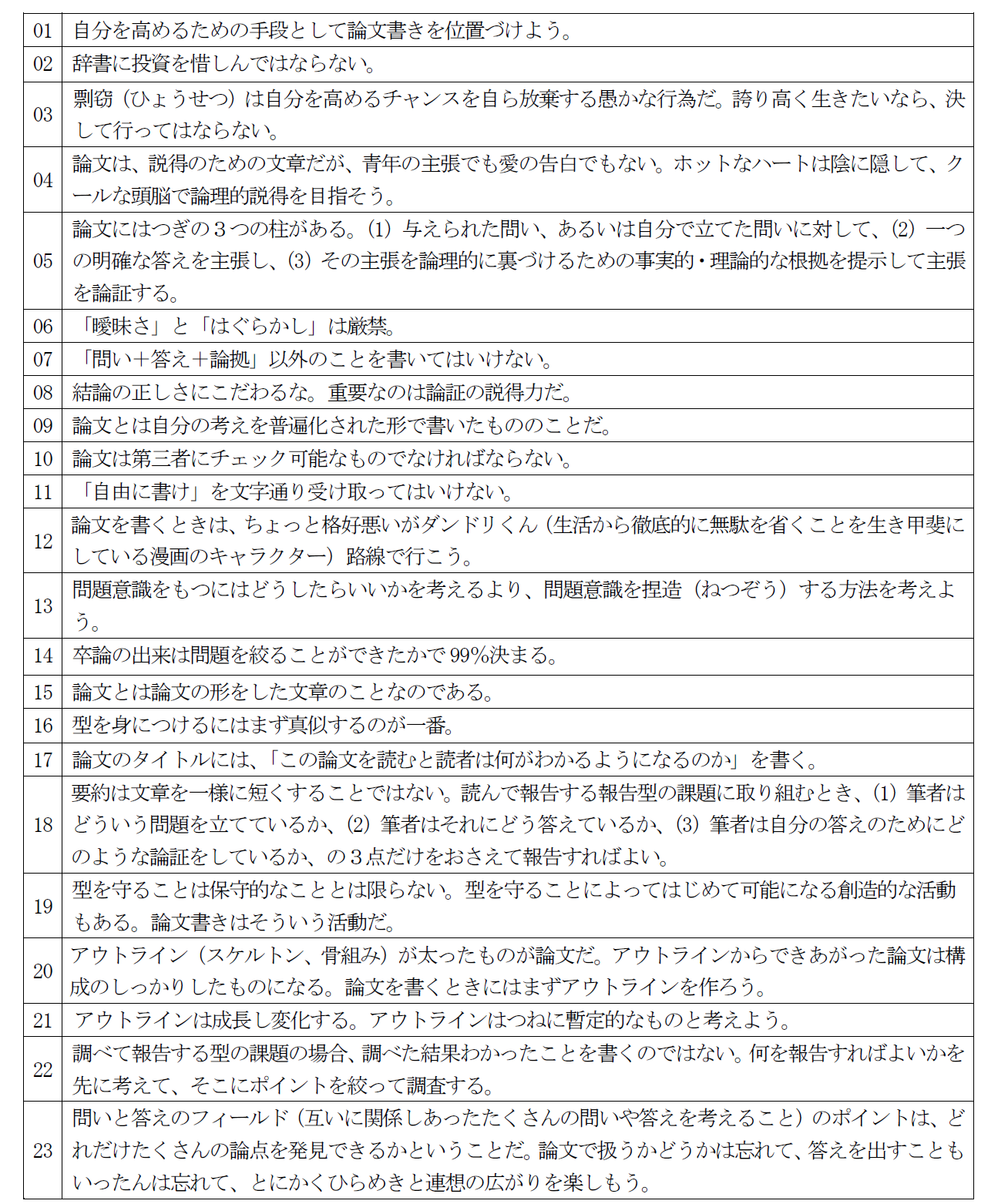

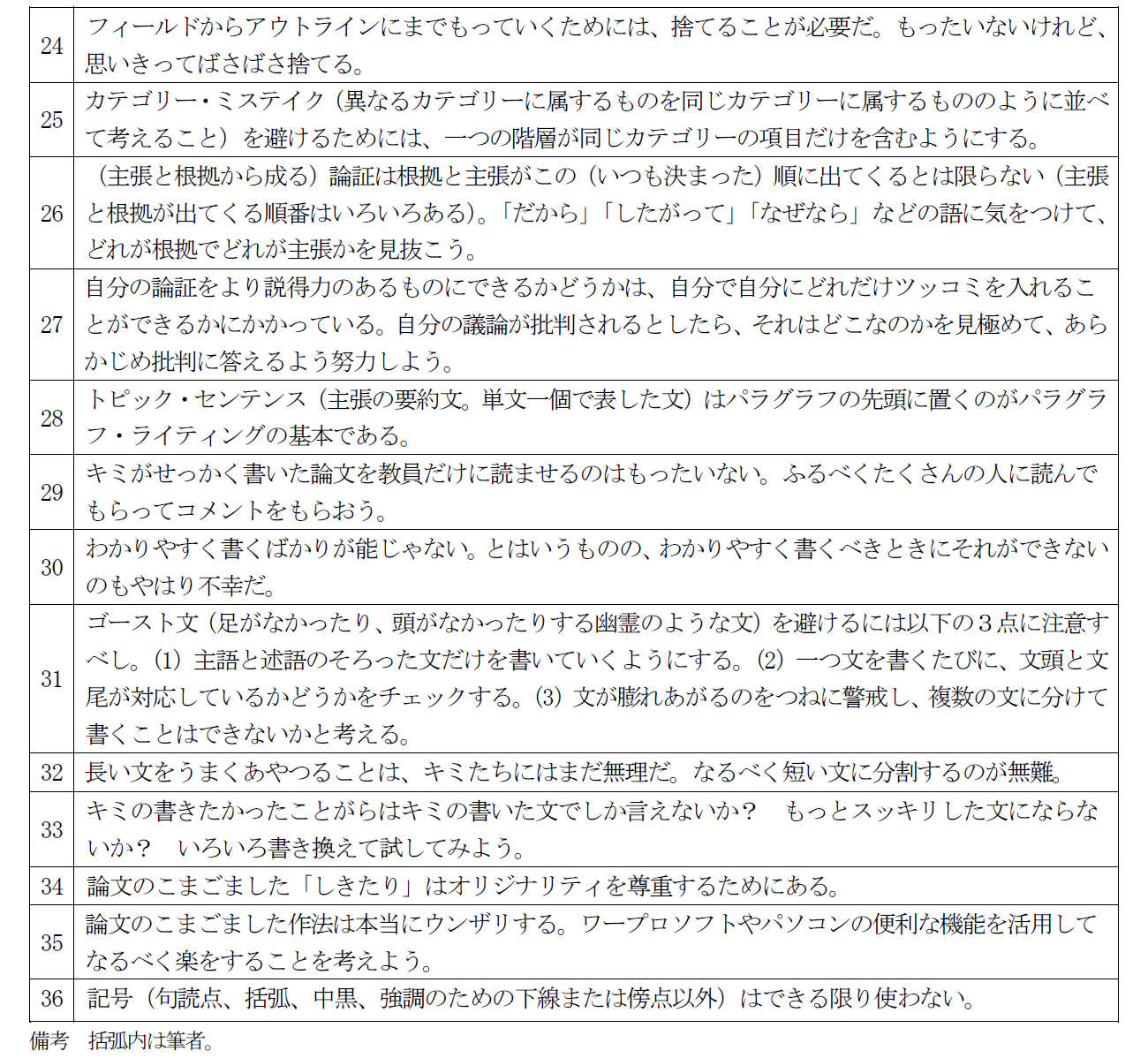

〇戸田山は本書で、「論文とは何か」に始まって、論文を書くときの心構えや気をつけるべきこと、論理的な文章を書くためのノウハウ(しきたり、作法)などをめぐって、36の[鉄則](必ず守らなければならない規則)を提示する。そして、具体例をあげたり練習問題を示しながら分かりやすく、ときにはユーモアを交えながら解説する。

〇「鉄則」は次の通りである。そこから、「論文とは何か」(論文の定義)については、[鉄則05]から、「明確な問いを立て、その問いに対する一つの明確な答えを主張し、その主張を論理的に裏づけるための事実的・理論的な根拠を提示して主張を論証する文章」となる。その際の「論証」とは、ある主張の説得力を論理的に高めるためになされる言語行為のことをいう(162ページ)そして、その論証を説得力の高いものにするためには、そこで使われている根拠が十分な裏付けをもち、併せて論証の仕方・形式が妥当なものでなければならない。とりわけ留意しておきたいところである。

(4)澤田昭夫『論文の書き方』講談社学術文庫、1977年6月

〇本書は、「いかに研究するか、それをいかに論文としてまとめあげるか」についての具体的な手引であり、上述の清水の理論書に対して、「実用中心のハウ・トゥーもの」である。その重点は、論文にまとめあげるまでの研究過程に置かれ、それに関する戦略知識を提示する(15、16ページ)。その点において「名著」と評され、ロングセラーとなっている。

〇澤田にあっては、論文はおよそ次のようなプロセスを経て作成される。①論文書きの時間の約三分の二は、資料集め(トピックの選択、文献・資料探し、資料研究)で占める。②資料探しは体系的・合理的に行い、大ざっぱに資料に目を通す(仮読みする)。③参考図書に目を通し、参照した文献・資料はすべて記録する(文献カードを作成する)。④資料の必要部分を熟読し、テーマごとに分類・整理する(研究カードを作成する)。⑤手に入れた資料の真正性や信頼性をテスト(資料批判)し、正確なデータを作る。⑥集まったデータを構造的に組み立て、論理的なアウトラインを作り、それを文章化し、肉づけする(「書く」の型式的操作)。⑦データの内容について時間的・論理的アプローチや5W1Hなどの方法を用いて説明・解釈する(「書く」の内容的操作)。⑧下書き、書き直し、総点検(論文全体が明瞭で、正確で、無駄なく整理され、淀みなく流れるようにでき上っているかをチェック)し、論理的で説得力のある論文に仕上げる。

〇澤田は、「書く」ことと「読む」ことについてこういう。「書くというのは何よりも構造を作ることで、論文書きにはそれが最も大切なこと」である(103ページ)。「『書く』というのは、内容的には、資料に即して確立された正確なデータを、データに即して構成した一般概念によって説明、解釈すること」である(140ページ)。「『読む』のは、感受性、想像性、思想を豊かにするために『読む』こと」を指す(166ページ)。「広く深く『読む』ことは、よく『書く』ことの大前提で、優れた論文や著作は、『読む』ことによって豊かにされた精神からのみ生まれて」くる(167ページ)。付記しておきたい。

(5)小笠原喜康『最新版 大学生のためのレポート・論文術』講談社現代新書、2018年10月

〇本書は、レポート・論文術のベストセラーである『大学生のためのレポート・論文術』の第3版にあたる(『初版』2002年4月、『新版』2009年11月)。「1.レポート・論文のあたりまえの基本」から始まり、「2.レポート・論文の基本ルール」「3.文献・資料の集め方(テーマを絞る)」「4.レポート作成の基本」という順に詳述される。「1」と「2」は「論文の書き方事典」(16ページ)である。

〇小笠原は本書で、論文を書くテクニックではなく、クリティカル(鋭敏)な論文につながる「あたりまえの基本ルール」を微細にわたって説明する。小笠原はいう。「論文を書くには、必要な情報を検索して、問題点を絞りこみ、筋道をたてて表現しなくてはならない。こうした、探求力、構想力、論理力、表現力を総合的に身につけられるのが論文を書く作業である」(5ページ)。「現実の論文作成は、もっと泥臭く、もっと逡巡(しゅんじゅん)し、もっと後悔的である。簡単ではない。自分との闘いである」。「その苦しさの中で、自分があらわれてくる。(中略)結果ではなく、過程である」(6ページ)。「論文は、自分物語を書き、自分の世界をつくるためにある。他の誰でもない自分が、自分をみすえて自分の世界を変えていく。それが自分になる」(231ページ)。論文指導や論文論(論文に関する論)の第一人者と評される小笠原の思想・哲学である。

―あなたへ―

〇「論文の書き方」に関する本や資料は山ほどあります。今回は、論文指導や論文論に関する本のなかから、叙述の抽象度の高・低と射程範囲の広・狭を軸に、さらには論文の書き方のノウハウ(技術、コツ)の詳細度を考慮して、とりあえず以上の5冊を取り上げました。それぞれの特徴や視角・視座について誤解を恐れずあえて一言でいえば、清水のそれは「理論、」小熊は「学問」、戸田山は「鉄則」、澤田は「過程」、小笠原は「指導」という言葉になるでしょうか。また、それぞれにあっては論文を書くことは、「人間が進歩するため」(小熊)であり、「思想を作り、人間を作る」(清水)、「自分をみつける」(小笠原)、「自分を高める」(戸田山)、「自分の思想をまとめて表現する」(澤田)ことであるとしています。そして、その点への言及には哲学的・理論的な考察が含まれています。そこには濃淡(濃い味、薄い味、隠し味)がありますが、それぞれの本が版を重ねている理由のひとつを見出すことができると思います。それは、単なる「ハウツーもの」「手引書」「実用書」ではない、ということです。

〇詳細は原典にあたっていただくとして、内容の一部でも「あなた」に伝わることを願っています。