〇2016年12月、厚生労働省に設けられた「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会(地域力強化検討会)」(座長・原田正樹)が「中間とりまとめ~従来の福祉の地平を超えた、次のステージへ~」を公表した。そこでは、「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進する体制づくりを、市町村の役割として位置づけることが検討されている。そのなかで、例えば次のような一節がある。

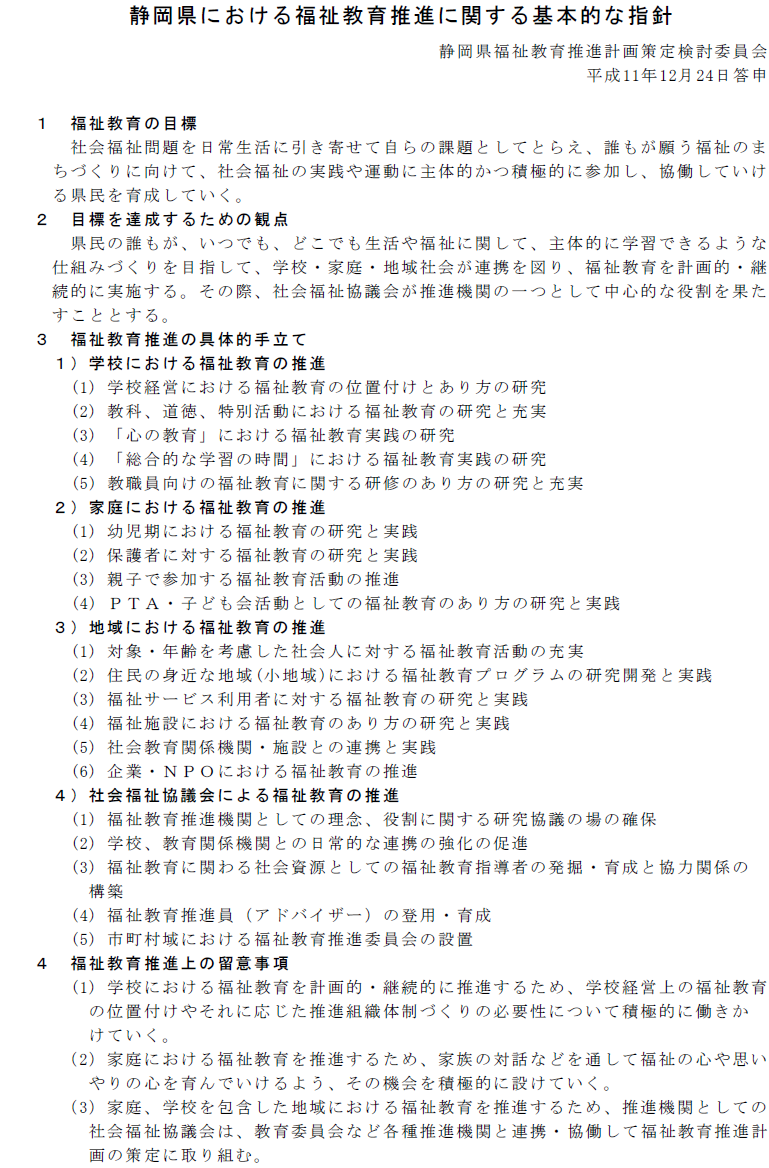

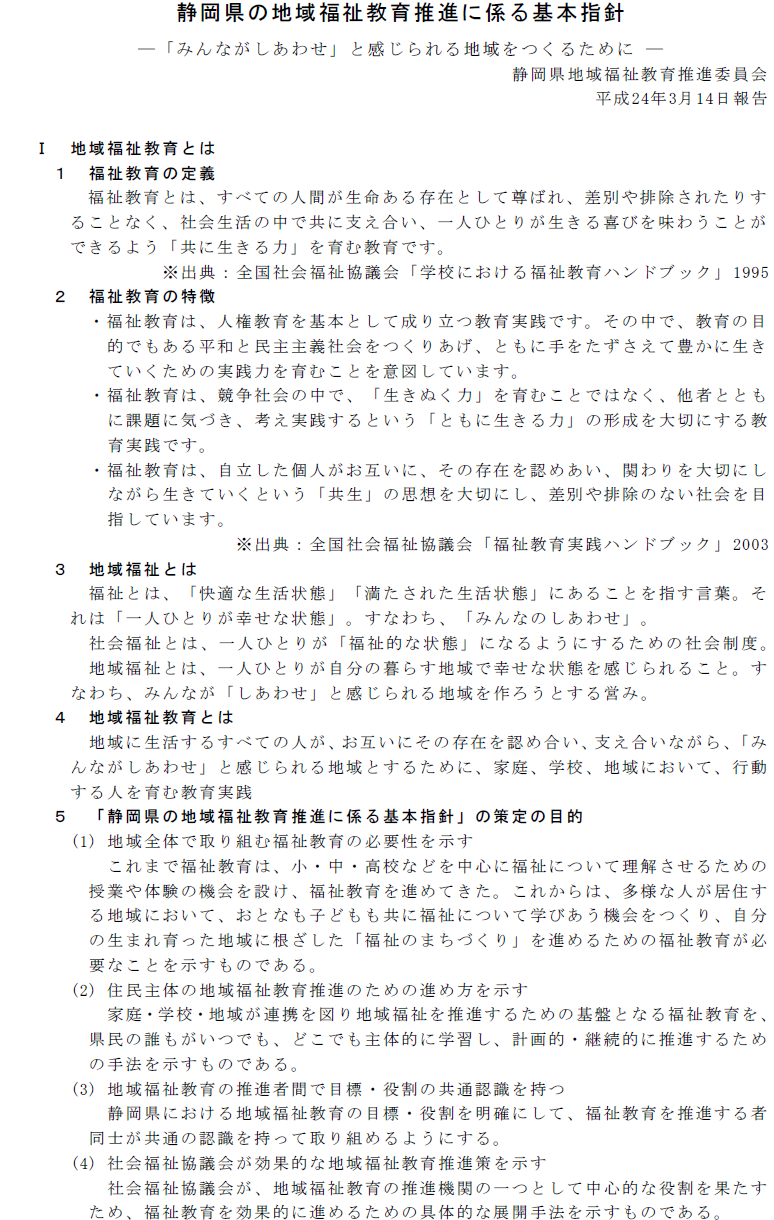

幼少期から地域福祉に関心を促し、地域活動への参加を通して人間形成を図っていく福祉教育が必要である。就学前から義務教育、高等教育といったそれぞれの段階で地域貢献学習(サービスラーニングやボランティア活動)などに積極的に取り組み、福祉意識の涵養と理解を深めていくことが大切である。またこうした地域福祉の学びは生涯学習の視点からも取り組んでいかなけれはならない。

また、時として、地域の人だからこそ、問題を隠しSOSを発することができないこともある。問題が深刻化して初めて表面化することもある。自分の困り事を地域に伝えたり、助けを求められるようになるための福祉教育も大切である。(9ページ)

地域住民、福祉以外の分野に関わる団体や企業の幅広い活動につなげていくため、社会福祉協議会の役割は重要である。特に、ボランティアセンターは、ボランティアを通じたまちづくりのためのプラットホームとなる「まちづくりボランティアセンター」(仮称)へと機能を拡充させて、関係機関と協働していくことについて、検討する必要がある。(19ページ)

〇これらの指摘は、特に新味があるわけでもないが、住民が主体的に地域課題の解決を図るためには、住民に身近な圏域(市町村域等)で、「我が事の意識の醸成」と「地域力と公的支援の協働」を進め、「暮らしと仕事を丸ごと支える」体制づくりが重要となる。それは「地域共生社会」の実現を志向する、と言うのである。

〇今日、住民の地域・生活課題の複合化・複雑化、地域の福祉力・教育力の脆弱化、ボランティア活動の大衆化・官製化などが進んでいる。「変化」に対して不安を感じ、「保護主義」「ファースト」「極(きょく)」という言葉にも懸念がある。そういうなかで、「ボランティア活動はどこへ行くか」「ボランティア・市民活動とは何か」、という素朴な疑問を改めて持つに至る。まちづくりやボランティア活動の次のステージが、人権意識や正義感覚に基づく「主体的・自律的な住民による、下からの、社会的責務としての市民活動」であるとすれば、「ボランティアのいない社会づくり」が進むことになるのだろうか。

〇不安定で先行き不透明な「コト」や「モノ」の今後の方向性については、歴史に学ぶしかない。本稿を草することにしたのはこの点にある。

〇2016年11月5日~6日、東京(国立オリンピック記念青少年総合センター)で、「広がれボランティアの輪」連絡会議(注①)/全社協主催の「ボランティア全国フォーラム2016」が開催された。それは、1992年以来、24年間にわたって開催されてきた「全国ボランティアフェスティバル」(略称・全国ボラフェス)の歴史とその成果のうえに、ボランティア・市民活動の「理解・普及」と、とりわけ「研究協議」を図る「場」として新たに開催されたものである。

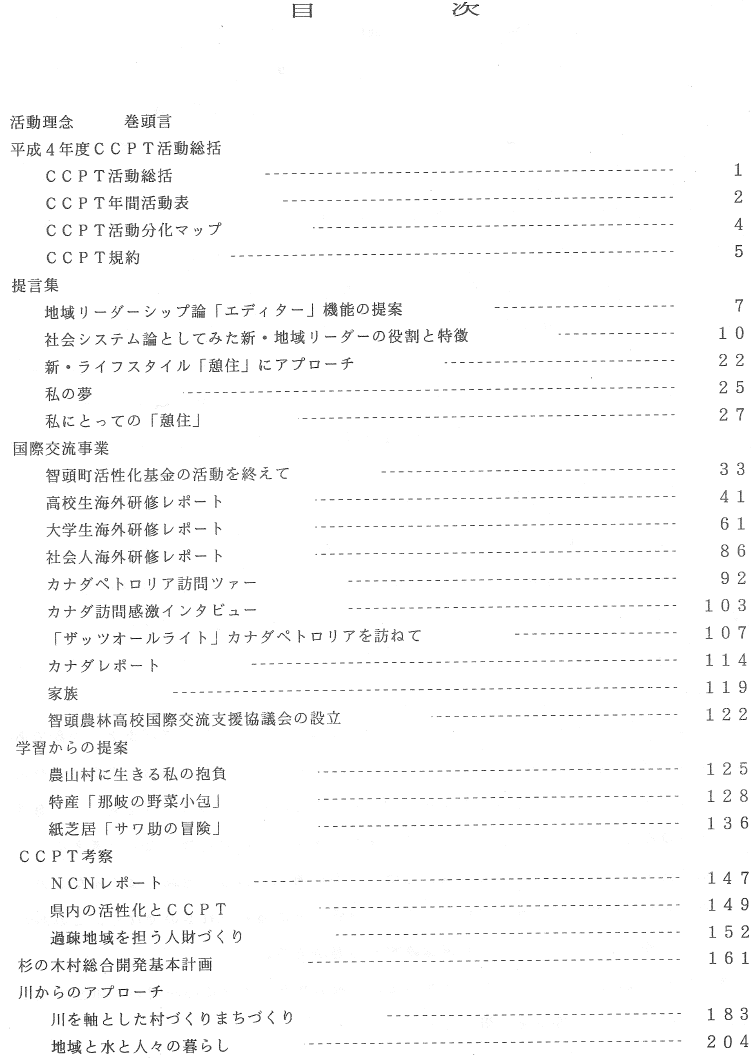

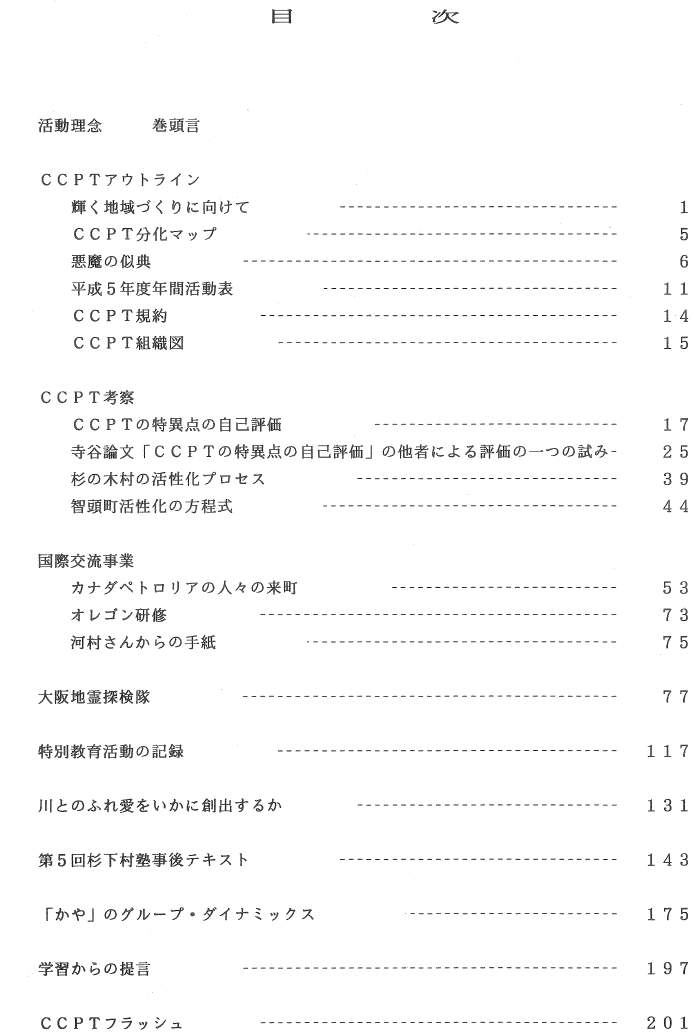

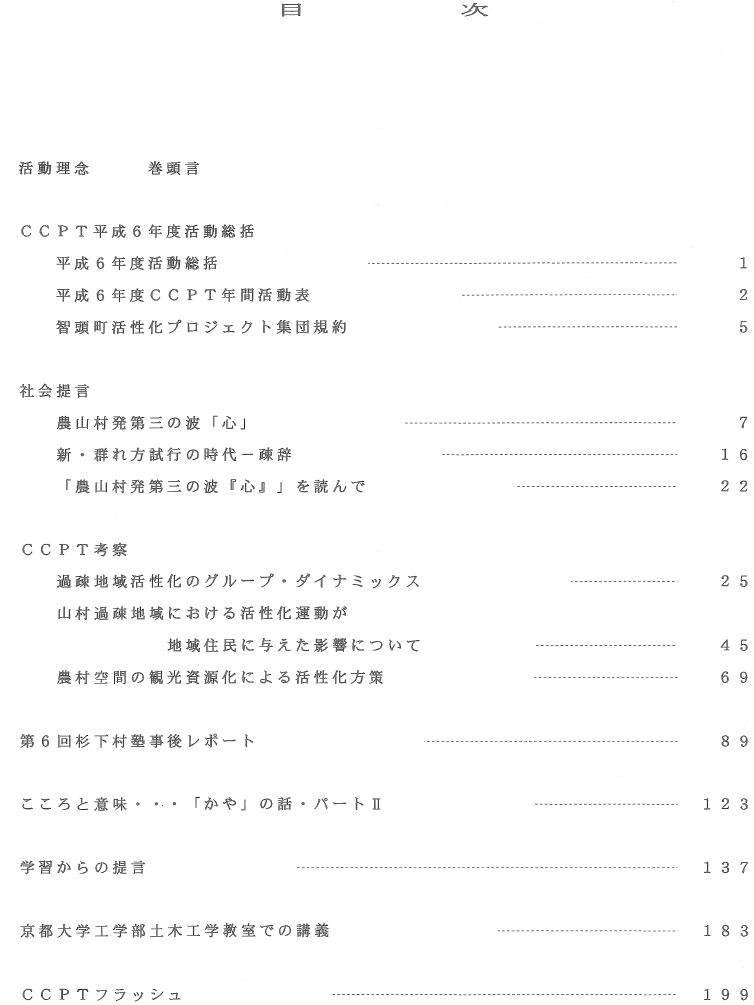

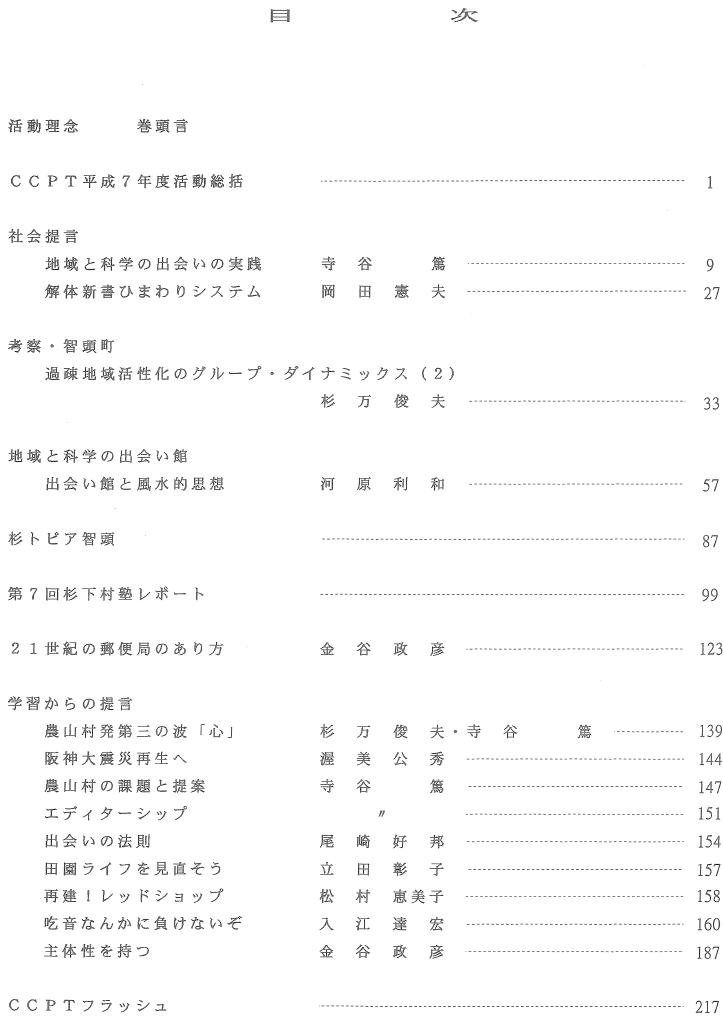

〇「全国ボランティアフェスティバル」は、1977年4月に設置された全社協・全国ボランティア活動振興センター(注②)が中心になって開催した「全国ボランティアのつどい」(第1回は1977年11月開催)と「全国ボランティア大会」(第1回は1989年6月開催)を経て、1992年度から毎年、都道府県持ち回り方式で開催されてきた。その主なねらいは、ボランティア活動についての情報交換と活動基盤の強化、活動の活性化を図ることにあった(注③)。

〇本稿のねらいは、「全国ボランティアのつどい」「全国ボランティア大会」「全国ボランティアフェスティバル」そして「ボランティア全国フォーラム2016」について時系列的に、その概要を紹介することにある。具体的な内容や成果に関する歴史的かつ政策論的な検討・評価は他日を期すことにしたい。なお、政策論的検討を行うに際しては、社会福祉事業法(第70条の2第1項)の規定に基づいて1993年4月に策定された「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」(厚生省告示第117号)や、厚生労働省社会・援護局長の私的研究会「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」が2008年3月に纏めた報告書「地域における『新たな支え合い』を求めて」などへの注目や認識が必要であることを付記しておく。

〇そこで先ず、「全国ボランティアのつどい」について、全社協・全国ボランティア活動振興センターによる報告を紹介する。以下の通りである(注④)。

〔全国ボランティアのつどい〕

『全国ボランティアのつどい』は、年一回、全国のボランティアや関係者が一堂に会して開かれています。この『つどい』は全国的な活動課題に沿って、その推進方策や展開のあり方などの協議が行われ、将来の活動の方向を探るうえで役割を果たしてきました。

これまでの『つどい』の内容を見てみると、十代のボランティア活動、福祉教育、障害者福祉、在宅福祉、青少年とボランティア、施設とボランティア、まちづくり、など多彩な内容で開催され、それぞれ福祉教育や在宅活動の強化、また青少年層の活動参加やまちづくり活動の取り組みのうえで重要な契機となりました。

その意味でもこの『つどい』は、全国的な課題提起と活動展開の“うねり”をまき起こす重要なものです。

《全国ボランティアのつどい開催状況一覧》

昭和52年度/福祉を語るボランティアのつどい/昭和52年11月27日

昭和53年度/十代のボランティア活動を考えるつどい/昭和54年3月26日

昭和54年度/学童・生徒の福祉を考えるボランティアのつどい/昭和54年8月7日~8日

昭和55年度/障害者の福祉を考えるボランティアのつどい/昭和56年2月21日

昭和56年度/在宅福祉を考えるボランティアのつどい/昭和57年2月26日~27日

昭和57年度/新たな活動の展開を考えるボランティアのつどい/昭和58年2月25日~26日

昭和58年度/青少年のボランティア活動を考えるつどい/昭和59年2月25日~26日

昭和59年度/福祉のまちづくりをすすめる施設とボランティアのつどい/昭和60年3月2日

昭和60年度/全国ボランティアのつどい―福祉のまちづくりをすすめる全国ボランティア活動推進会議/昭和61年2月26日

昭和61年度/全国ボランティアのつどい―福祉のまちづくりをすすめる全国ボランティア活動推進会議/昭和61年12月12日

〇次に、「全国ボランティア大会」について紹介する。大会のねらいは、全国のボランティアが一堂に会して日頃の活動について情報交換を行い、幅広いボランティア活動の活性化を図ることにあった。また、以前の「つどい」は数百人規模のものであったが、規模が拡大され、厚生大臣功労表彰もこの大会で行われることとなった。東京で3回開催され、参加者(延べ人数)は、第1回が1,000名、第2回と第3回がそれぞれ2,000名を数えた。開催期日、会場、プログラム、分科会テーマは以下の通りである(注⑤)。

第1回全国ボランティア大会/平成元年6月24日/東京・九段会館

プログラム/分科会(6)、全体会(オープニング、功労表彰、創設記念〔作文と詩〕入賞作品表彰、特別講演、フィナーレ)

分科会/①ふれあいのまちづくり、②自然とくらし―環境づくりを考える―、③地域文化活動とボランティア活動、④いきがいと健康づくり、⑤子どもの住みよいまちづくりを考える、⑥国際的なボランティア活動

第2回全国ボランティア大会/平成2年6月30日~7月1日/東京・日比谷公会堂、にれの木広場

プログラム/全体会(オープニング、功労表彰、ボランティア活動手づくり作品コンクール入賞、アトラクション)、ふるさとガーデン(模擬店、舞台コーナー、物産店、体験コーナー)、交流会(19)、ボランティア活動手づくり作品コンクール

交流会/①全国ボラントピア事業推進会議、②障害児(者)の自立、③食事・在宅介助ボランティア、④移送・ガイドヘルプ、⑤保健・福祉ケアボランティア、⑥点訳・拡大写本、⑦朗読、⑧手話・要約筆記、➈自然環境ボランティア、⑩災害救助ボランティア、⑪社会福祉施設・ワークキャンプでのボランティア活動、⑫動物とのふれあい、⑬国際交流(国内国外)とボランティア活動、⑭ボランティア連絡協議会、⑮シルバーボランティア、⑯児童生徒のボランティア活動、⑰青年と野外活動、⑱助け合いとボランティア活動、⑲企業・団体とボランティア活動

第3回全国ボランティア大会/平成3年6月15日~16日/東京・日比谷公会堂、にれの木広場

プログラム/全体会(オープニング、功労表彰、ボランティア活動写真パネルコンテスト入賞、アトラクション)、ふるさとガーデン(模擬店、体験コーナー、舞台コーナー)、交流会(12)、ボランティア活動写真パネルコンテスト

交流会/①食事の援助を必要な人と共に―会食・配食ボランティア―、②家庭で援助の必要な人と共に―在宅福祉ボランティア―、③外出・移動が必要な人と共に―運転・外出支援ボランティア―、④専門的ケアを必要な人と共に―保健・福祉、ケアボランティア―、⑤視覚障害の人と共に―視覚障害者ボランティア―、⑥聴覚障害の人と共に―聴覚障害者ボランティア―、⑦いきいきとした人生を歩むために―中高年とボランティア活動―、⑧自分を生かし、たすけあいの心を育てる―児童・青少年のボランティア活動―、➈企業の社会貢献活動―企業市民へのアプローチ―、⑩国境を越えた福祉の手つなぎ―国際ボランティア活動―、⑪誰もが安心してすめるまちづくり―福祉のまちづくり―、⑫ボランティア活動のネットワークを考える―ボランティア連絡協議会―

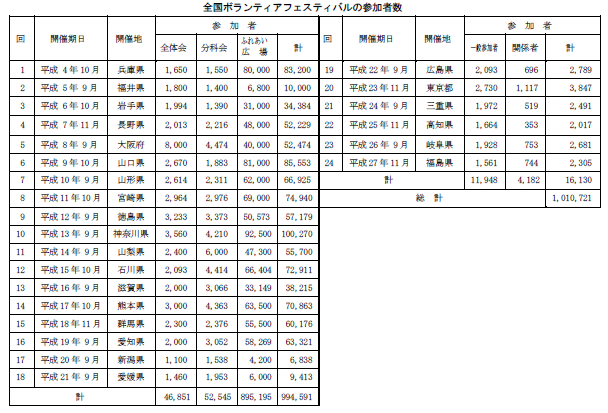

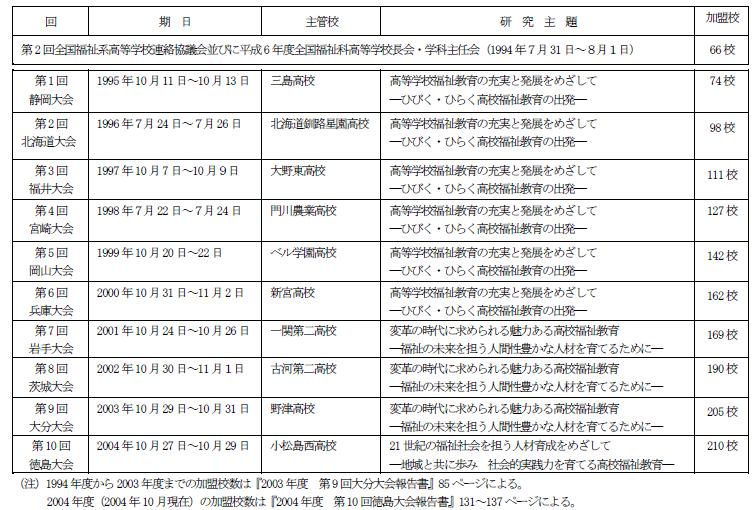

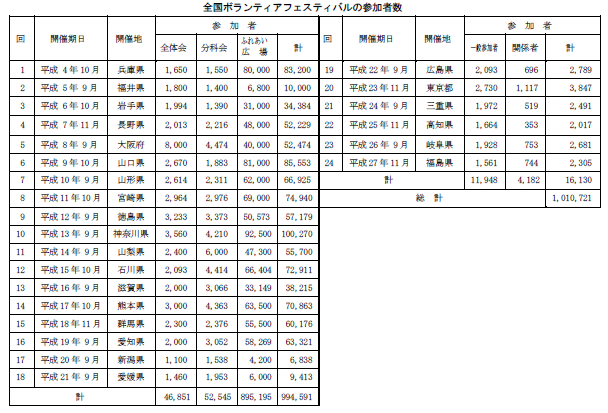

〇「全国ボランティアフェスティバル」について紹介する。以下は、開催期日、開催県、メインテーマ、分科会(会場・テーマ等の数)について、各大会の「開催要綱」や『報告書』を基本に整理したものである。なお、参加者(延べ人数)は、例えば第1回8万3,200名、第5回5万2,474名、第10回10万270名(最大値)、第15回6万176名、第20回3,847名、第24回2,305名を数えた(第1回~第15回は全体会・分科会・ふれあい広場参加者、第20回と第24回は一般参加者と関係者)。

第1回全国ボランティアフェスティバル「兵庫」/平成4年10月24日~25日/兵庫県

テーマ/こころの架け橋 ひと・ふれあい ボランティア

「こころの架け橋」には、次のことをイメージしています。

①ボランティア活動の基本である「こころ」と「こころ」が通い合うこと。

②今、本土と淡路を結ぶ「本四架橋」の工事が、我が国最大事業の一つとして、平成10年を目指し行なわれている。架け橋が完成したときの社会は、ボランティア活動もより普遍化していること。

③架け橋は、10年ほど前は夢であったが、現在ではその夢が実現しつつある。ボランティア活動も夢をもって行えば、その夢が具現化すること。

分科会/ボランティア活動交流研究会(14会場)

第2回全国ボランティアフェスティバル「福井」/平成5年9月25日~26日/福井県

テーマ/やさしさ ぬくもりのある ふるさと創造

趣旨

多くのボランティアで支えるまちは、やさしさとぬくもりのあるまちです。

いま、全国各地でみんなの住みよい福祉のまちづくりがすすめられ、ボランティア活動に対する関心が高まってきています。

このフェスティバルは、各地でくり広げられている様々なボランティア活動の経験を持ち寄り多くの人々と交流し、ボランティア活動の輪をひろげる契機とすることを目的として開催するものです。

分科会/ボランティア活動交流会(21会場)

第3回全国ボランティアフェスティバル岩手/平成6年10月15日~16日/岩手県

テーマ/幸せづくり イーハトーブ見つけた

趣旨

多くのボランティアでささえるまちは、やさしさとぬくもりのあるまちです。

いま、全国各地でみんなの住みよい福祉のまちづくりがすすめられ、ボランティア活動に対する関心が高まってきています。

このフェスティバルは、各地でくり広げられている様々なボランティア活動の経験を持ち寄り多くの人々と交流し、ボランティア活動の輪をひろげる契機とすることを目的に開催します。

分科会/交流集会(19会場)

第4回全国ボランティアフェスティバル長野/平成7年11月3日~4日/長野県

テーマ/みすずかる信濃の里から やさしさの風を

開催趣旨

多くのボランティアで支えるまちは、やさしさとぬくもりのあるまちです。

いま、全国各地でみんなの住みよい福祉のまちづくりの取り組みがすすめられる中で、「阪神・淡路大震災」を契機に、ボランティア活動に対する関心がますます広がっています。

さらに、長野県では、オリンピック、パラリンピックが開催されることから、ボランティア機運が高まりつつあります。

第4回全国ボランティアフェスティバルは、各地でくり広げられている様々なボランティア活動、「阪神・淡路大震災」に凝縮されたボランティア活動等の経験を持ち寄り、新しいボランティア活動の輪を広げる契機とすることを目的に開催します。

分科会/ボランティア研究集会(30会場)

第5回全国ボランティアフェスティバル大阪/平成8年9月21日~22日/大阪府

テーマ/新発見 ボランティアロード なにわから

開催趣旨

人とのふれあいや社会に役立ちたいという気持ちから、ボランティアは始まります。

住みやすく、あたたかな地域社会を求めて、今、各地でボランティア活動の輪が広がっています。また、ボランティア活動に参加することによって、自分自身の何かが変わります。

昨年1月の阪神・淡路大震災では、延べ140万人にのぼる人々がボランティアとして活躍し、そのなかには、初めて活動に参加するという人も数多く見られました。多くの人々がボランティアを身近に感じ、「ボランティア元年」という言葉も生まれました。そして、ボランティアはこれからの社会になくてはならないものであるという、新しい意識が国民の間に広まっています。

全国ボランティアフェスティバルは、さまざまなプログラムを通じて、ボランティア活動への理解と参加をアピールし、全国でボランティア活動が一層盛んになることをめざしています。

大阪では、昨年11月の「APEC大阪会議」をボランティアの協力で盛り上げました。来年には「なみはや国体(第52回国民体育大会)」や「ふれ愛ぴっく大阪(第33回全国身体障害者スポーツ大会)」を控え、ボランティアへの関心が高まっています。

第5回全国ボランティアフェスティバル大阪は、このようなボランティアに対する関心の広がりと高まりのなかで、「挑戦と創造」、「自由と多様性」、「であいとふれあい」を基本姿勢として、市民の方々や全国のボランティア、社会貢献活動を繰り広げる企業や労働組合などの参加を得、さらにボランティアの輪が大きく広がっていくことを願って開催されます。

文化が往き来したシルクロードになぞらえて、新しいボランティアの姿を、街と街、人と人を結ぶボランティアロードに乗せて、今、大阪から発信したいと思います。

分科会/テーマ別の集い(32会場)、5講座

第6回全国ボランティアフェスティバルやまぐち/平成9年10月18日~19日/山口県

テーマ/つたえたい ボランティアのハート みんなちがって みんないい

開催趣旨

人と人が支えあい、生き生きと息づき、だれもが安心して暮らせるぬくもりのあるまちづくりこそ、ボランティア活動のめざすものです。

一昨年の阪神・淡路大震災及び今年の重油流出事故では、ボランティアが活躍し、多くの人々がボランティア活動を身近に感じ、国民のボランティア活動への関心と理解が広がっています。

さらに、企業や行政機関等でボランティア休暇制度の創設が行われ、勤労者のボランティア活動への参加機運が高まっています。

社会福祉協議会のボランティアセンターが把握しているボランティアは、全国で6万3千グループ、505万人になっています。

全国ボランティアフェスティバルは、多様なプログラムを通して国民にボランティア活動への理解と参加をアピールし、今後ボランティア活動が全国各地で一層盛んになることをめざしています。

第6回全国ボランティアフェスティバルやまぐちでは、「つたえたい ボランティアのハート みんなちがって みんないい」をテーマに、個性を認めあいながら、互いの人格を尊重することを基調とした、ふれあい、やさしさ、学びあいのボランティア活動を呼びかけます。

ボランティア活動に関心のある人々や、日頃からさまざまな活動に参加している人々並びに参加したことがある人々が、ボランティア活動への理解をすすめ、経験や情報の交換を通して、ボランティア活動の広がりや多様性を知りあうことによって、新たなボランティア活動へ踏み出すきっかけとなること、さらにボランティアの輪、愛の輪が21世紀に向かい、大きく広がっていくことを願って開催します。

分科会/テーマ別のつどい(30会場)

第7回全国ボランティアフェスティバル山形/平成10年9月26日~27日/山形県

テーマ/人がすき 自然がすき 愛かがやいてボランティア・・・いま 豊かな流れを山形から

開催趣旨

全国ボランティアフェスティバルは、全国各地で繰り広げられている様々なボランティア活動の経験を持ち寄り、多様なプログラムを通じて多くの人たちが交流することにより、ボランティア活動の輪を広げていくための契機として開催されるものであり、今年で7回目を迎えます。

阪神・淡路大震災以降、国民のボランティア活動への関心と理解がますます高まったと言われています。その根底には、環境汚染の地球規模での広がりや、かつて経験したことのない速さで少子・高齢化が進むなかで、自分たちが暮らす社会をより良くするためには、一人ひとりが何らかの形で社会にかかわっていかなければならないとする、人間の本質的な心のはたらきがあったものと考えられます。

ボランティア活動も、社会福祉の分野だけにとどまらず、環境や教育・文化、国際協力など多岐にわたる分野で実践されており、大きな関心と期待が寄せられています。

この動きに合わせ、今春には、「特定非営利活動促進法」いわゆるNPO法が成立し、新しい社会セクターとしてのボランティア活動に対する支援策が整備され、参加型社会の実現に向けて、大きな第一歩を踏み出したといえます。

山形県においても、県民参加・交流型社会の実現に向けた取り組みに着手し、「参加」「交流」「創造」をキーワードとして、多様で自立した地域社会の創造を図るための取り組みを進めています。

山形の母なる川「最上川」は、清らかな水のひと雫に端を発し、出羽の山々から天の恵みを集め、大きな流れとなって大地を貫き、四季に彩られた実り豊かなくにをかたちづくっています。

「第7回全国ボランティアフェスティバル山形」は、この最上川のうねりのように、多様な“個”が交流し、手をつないでいくことによって、真の豊かさが実感できる社会づくりに向けた大きな力となることを願って開催します。

分科会/テーマ別のつどい(32会場)、2ワークショップ

第8回全国ボランティアフェスティバルみやざき/平成11年10月23日~24日/宮崎県

テーマ/来(こ)んね いっちゃが 仲間じゃが!! 小さな輪 大きく広げるボランティア

開催趣旨

少子高齢化や国際化、高度情報化の急速な進展に伴い、人々が支え合い安心していきいきと暮らせる社会づくりやボランティア活動への関心は年ごとに高まり、住民参加による活動や企業の社会貢献活動等がかつてないほど広がりを見せています。

一方、特定非営利活動促進法(NPO法)等の施行や、昨年の栃木県、高知県などの風水害時におけるボランティアの活躍により、ボランティアやNPO活動に対する社会的期待が大きく膨らんできています。

このような期待に応え、ボランティア活動がわが国の社会と私たちひとり一人の日常生活の中に定着していくためには、ボランティアセンターとボランティアコーディネーターの整備、豊富な情報システムなど意欲と活動を結びつける環境整備が求められています。

人々が活動を通して自己実現を図るとともにお互いを認め合い、支え合い、温もりを大事にしたみんなで参加してつくる「共生」社会は、誰もが望むところです。

「第8回全国ボランティアフェスティバルみやざき」は、九州では初めての開催で、全国からボランティア活動に関心のある人、日頃ボランティア活動を実践している人々が集い、『来(こ)んね いっちゃが 仲間じゃが!! 小さな輪 大きく広げるボランティア』をテーマに、ボランティアプラザやテーマ別のつどい等を通して情報を交換し、交流を図ります。

このフェスティバルは、『体験・交流・楽しさ・多彩・手づくり・広がり・親子孫三世代』をキーワードにして、「ボランティア相互の交流促進」と「誰もがボランティア活動に参加できる気運づくり」を通して21世紀に向けて心豊かな地域社会づくりをめざしてのボランティア活動の輪が大きく広がっていくことを願って開催します。

分科会/テーマ別のつどい(38会場)

第9回全国ボランティアフェスティバルとくしま/平成12年9月23日~24日/徳島県

テーマ/藍・あい・愛 渦になれ 輪になれ ボランティア

開催趣旨

近年ボランティア活動に対する社会的な関心はますます高まりを見せ、その活動も福祉・保健、教育、まちづくり、環境保全、国際協力、災害救援などあらゆる分野に広がっています。

一方、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく法人格の付与や、また、2001年ボランティア国際年が一つの契機になり、各地でボランティアをはじめとする民間非営利団体の活動を促進するための環境整備が図られています。

新しい世紀の私たちの暮らしを心豊かにするために市民、企業、行政が協働し合い、社会貢献・ボランティア活動をなお一層広げ福祉コミュニティづくりと参加型社会づくりに取り組むことが課題となっています。

藍のふるさと徳島は、ボランティアセンターの前身である善意銀行の発祥の地として知られ、福祉教育の原点でもある子供民生委員制度や、もてなしの風土など先人が築かれた良き伝統を生かしながら、21世紀に向けて豊かな社会づくりの取り組みを進めています。

「第9回全国ボランティアフェスティバルとくしま」は、地域の特性をいかし県民をあげての開催とするために、県内各地での分散型で開催します。

ボランティア活動に関心のある方々や日ごろボランティア活動を実践している多くの方々が全国から集い、「出会い」、「ふれあい」、「助け合い」の心を広げるとともに、鳴門の渦のように多くの人を巻き込んで、阿波踊りのようなパワーあふれる輪になって、共生社会を創りあげる契機となるよう願って開催します。

分科会/テーの別のつどい(39会場)

第10回全国ボランティアフェスティバルかながわ/平成13年9月22日~23日/神奈川県

テーマ/いいじゃん かながわ 一人ひとりがひらく ボランティアの世紀

開催趣旨

人口の高齢化や少子化、生活と環境との調和、世界規模での人や情報の流れなど、変化する私たちの社会は、たくさんの課題に直面しています。

こうした課題に、市民自らが取り組む様々な活動が大変活発になりつつあり、身近な問題から地球規模の課題まで、解決に向けて主体的に関わり行動するボランティア活動が、「共生の社会」の新しい担い手として期待されています。

かながわは、近代日本が開かれる窓口となった歴史を持ち、世界に開かれた交流の拠点として発展してきました。この進取の気風に満ちた県民性が、かながわの多彩なボランティア活動を育み、社会福祉、国際協力、環境問題、災害救援、人権擁護、まちづくりなど様々な分野で先進的な活動が活発に展開されています。

2001年は新しい世紀のスタートの年であり、世界中がボランティア活動への理解を深め、参加を容易にし、ネットワークを強化することなどをめざす「ボランティア国際年」(IYV)です。

この記念すべき年に開催される「第10回全国ボランティアフェスティバルかながわ」は、これまでのボランティアフェスティバルで積み重ねられた成果と精神を継承し、一人ひとりの主体性からボランティア活動が始まるという原点に立ちながら、ボランティア活動が直面する今日的な課題や今後の方向性などを語り合い、理解と交流を深め、21世紀の市民社会づくりに向けた新しいとびらをボランティアの手でひらく大会として開催します。

分科会/テーマ別のつどい(51会場)

第11回全国ボランティアフェスティバルやまなし/平成14年9月21日~22日/山梨県

テーマ/よっちゃばれ 甲斐へ 生(い)き活(い)きと つなげよう ボランティアの心(おもい)

開催趣旨

21世紀幕あけの年、2001年「ボランティア国際年」の取組みが、世界で、日本で繰り広げられました。人びとが当たり前のようにボランティア・市民活動に参加できる社会、世界が平和で共生できる世紀の実現をめざし、力強い歩みが開始されました。

「人は石垣、人は城」という人と人との連帯感を重視し、ボランティア活動をすすめてきた、山紫水明の地やまなしにおいて、「第11回全国ボランティアフェスティバルやまなし」が開催されます。

ここで、全国のボランティア・市民活動に関心のある人、また活動を実践している人びとが県民と交流を深め、テーマ別のつどいなど多様なプログラムを通じて、熱いボランティアの心(おもい)を、生き活きとつなぎあわせることを願っています。

そして、山梨の「県民ボランティア運動」がすすめてきた、市民・企業・行政が各々の役割を果たし、ともに支えあい、結びあい、主体的に地域社会を築いていく活動が全国に広がることをめざします。

山梨県を訪れた人びとが、地域の伝統や文化、また地場産業との活発な交流を図り、感動が広がり友情が深まる大会として開催します。

分科会/ブロック別開催(県内6ブロック、48プログラム)

第12回全国ボランティアフェスティバルいしかわ/平成15年10月11日~12日/石川県

テーマ/来まっし石川 つなげよう心の輪 あんやとね あったかボランティア

趣旨

近年ボランティア・市民活動への関心が高まり、活動分野も福祉から教育、環境、国際、そしてまちづくりなどへと広がっています。

今やボランティア活動に参加経験のある人は、国民のほぼ3割、継続的に活動するボランティアは約740万人を数えています。また、市民活動の特徴ともいえるNPO法人も、全国で1万法人を超え、確実に増加しています。

このような活動は、個人や地域、文化の多様性を尊重し、誰もが希望をもって暮らしていくことができる共生社会を目指しているものといえます。

「第12回全国ボランティアフェスティバルいしかわ」の開催地である石川県は、美しい自然や加賀百万石の歴史の中で培われた伝統と文化を持ち、福祉分野でも昭和初期から地域の助け合い活動を推進した善隣館という地域活動の拠点が今も息づき、ボランティアやまちづくりの拠点として活動を続けています。

このフェスティバルでは、石川県が目指す「個性、交流、安心のふるさとづくり」を、全国から集うボランティア・市民活動を実践している人々や関心のある人々に伝え、情報交換や交流を深めることで、全国にボランティア活動への理解と活動の輪を広げます。

分科会/ブロック別開催(県内8ブロック、39テーマ)

第13回全国ボランティアフェスティバルびわこ/平成16年9月25日~26日/滋賀県

テーマ/湖国から 広がる笑顔 地域のきずな

趣旨

「第13回全国ボランティアフェスティバルびわこ」の開催地である滋賀県では、『人と地域が輝く「くらし安心県」の創造と実現』を基本目標に、人が大切にされる県、人間らしさ、自分らしさが尊重され、お互いの権利を認めあい、共に支えあう希望と活力ある福祉社会の実現をめざしています。

また、糸賀一雄氏を中心にして設立された近江学園は、知的障害のある人の発達保障、さらには人権と個性を尊重する県民意識の醸成にまで影響を与えてきました。

こうした歴史を背景として、県内各地域では、ノーマライゼーションの理念の実現に向けた各分野でのボランティア・市民活動の取り組みがみられます。

また、全国的なボランティア活動の広がりの中からも、NPOや各種市民活動の取り組みや協働の輪が各地で着実に広がってきています。

このフェスティバルを共生社会への「きづき」「きっかけ」「きずな」の場として捉え、人がほほえみ、地域がほほえみ、社会がほほえむ、そこに安心が生まれる、「共に生きるよろこび」を全国に発信する機会となることを期待して開催します。

分科会/テーマ別のつどい(県内3ブロック、40テーマ)

第14回全国ボランティアフェスティバル火の国くまもと/平成17年10月29日~30日/熊本県

テーマ/燃えよボランティア 火の国の集い 熱(あつ)か心わがまち

開催趣旨

私たちの社会は、世界規模の問題から日常生活の問題まで多くの課題に直面しており、その解決に向けて多くのボランティアが活躍し、今後、その活躍がますます期待されています。

ここ火の国くまもとは、阿蘇や天草に代表される美しい自然を背景に、これまでボランティアの歴史を積み重ねてきました。

これらは私たちの誇りとするところであり、その精神を継承しユニバーサルデザインを基本理念として、パートナーシップによる、より良い熊本づくりを目指して行きたいと考えます。

現在、ボランティア活動は保健、医療、福祉、教育、環境問題、災害救援、地域づくり、国際協力など多くの分野で活発に取り組まれています。

私たちは、一人ひとりの活動を豊かにして、誰もがボランティア活動を行い、誰もが必要とするサポートを受けられるような地域社会の実現を目指し、「第14回全国ボランティアフエスティバル火の国くまもと」を開催いたします。

分科会/テーマ別のつどい(県内6ブロック、41テーマ)

第15回全国ボランティアフェスティバルぐんま/平成18年11月3日~4日/群馬県

テーマ/笑顔のかけ橋

開催趣旨

現代社会は、急激に進行している少子・高齢化、国際化や高度情報化による社会経済情勢の変化等、様々な課題を抱えております。

また、人々の生活スタイルや社会的ニーズも多様化してきており、心の豊かさや生きがいのある生活、自己実現にもつながる社会貢献活動などに多くの人の関心が向けられ、多様なボランティア、市民活動が行われており、新たな地域社会の担い手として、その活躍がますます期待されております。

ここ群馬県は、上信越国境に連なる山々とそこを源とする利根川に代表される美しい自然に恵まれ、いにしえより豊かな文化を育み、早くから尾瀬を守る活動に取り組むなど、ボランティアの歴史を積み重ねてきました。

多くの人があたりまえのようにボランティア・市民活動を行い、「ひとと人、こころと心がつながり合う」地域社会を創造するため、「第15回全国ボランティアフェスティバルぐんま」を開催いたします。

分科会/テーマ別のつどい(県内5ブロック、46テーマ)

第16回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや/平成19年9月22日~23日/愛知県

テーマ/愛を知り 夢を育む ボランティア

開催趣旨

今日の社会では、多発する災害、児童虐待やいじめ問題等、分野を問わず様々な問題を抱え、ボランティア・市民活動への関心と期待は高まるばかりです。

また、2007年は、多くの団塊の世代の方々にとって新たなスタートの年でもあり、生きがいのある人生を送るための手段としても、ボランティア・市民活動は注目されています。

ここ愛知県では、2005年に開催された愛知万博で、延べ15万1千人ものボランティアが活躍されるなど、多くの県民にボランティア・市民活動への意識が高まったところです。

この機運を継承するためにも、安心・安全なまちづくり等、今日的な課題に応えた地域性あふれるプログラムや、新たなボランティア・市民活動のあり方を発信していくことを基本に「愛を知り 夢を育む ボランティア」をメインテーマに掲げ、「第16回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや」を開催いたします。

分科会/テーマ別のつどい(県内6ブロック、52テーマ)

第17回全国ボランティアフェスティバルにいがた/平成20年9月20日~21日/新潟県

テーマ/ボランティア 深まるきずなに トキめいて

大会趣旨

少子化・高齢化の進展や社会の成熟化により、社会的課題が複雑多様化する中で、地域の問題を自らの課題として主体的に取り組むボランティアの役割に対する期待が高まっており、その活動分野は、福祉、環境、教育、まちづくり、国際交流など、身近な活動から国際的な活動まで様々に広がっている。

ボランティア活動は、特定の人だけが行うものではなく、誰もが地域社会の一員であることを心に留め、一人ひとりが社会のこれからを想い行動することが求められており、そのことが、共につくる心豊かな社会の創造につながるものと考える。

たび重なる災害に見舞われた新潟県で、その経験を踏まえつつ、日常的なボランティア・市民活動のあり方を幅広く考え、議論を深める場とするため「第17回ボランティアフェスティバルにいがた」を開催する。

また、次代を担う子どもたちにボランティアの意義を理解してもらい、将来的な視点でのボランティアの掘り起こしに取り組むとともに、ボランティア活動の即戦力として、団塊の世代をはじめとしたシニア層のボランティア活動への関心や意欲を高め、行動につなげる取り組みを行う。

分科会/22テーマ

第18回全国ボランティアフェスティバルえひめ/平成21年9月26日~27日/愛媛県

テーマ/しみいるチカラ! 愛媛から

大会趣旨

これまでのボランティア・市民活動を振り返りながら、誰もが安心・安全に暮らせる社会づくりを実現させるために必要な、これからのボランティア・市民活動について理解を深め合う。そして、活動の充実・創出・持続を目指すとともに、多くの人々に活動の大切さを愛媛から発信する。

分科会/31テーマ

第19回全国ボランティアフェスティバルひろしま/平成22年9月25日~26日/広島県

テーマ/つながる民力 いかしあう民力

趣旨

これまでの活動分野の枠をこえて、新たな地域課題に対応していくための協働を探り、支え合いの新たなしくみや手法による活動を興し、さらにはその活動をどのようにつなぎ、後継者へ伝えていけばよいのかについて議論をすすめる。

また、これからのボランティア活動・市民活動がより力強く進められ、地域で暮らす、誰もがどんなときにでも気にかけ合い支え合う”新しい力”を広島から全国に発信する。

分科会/22テーマ

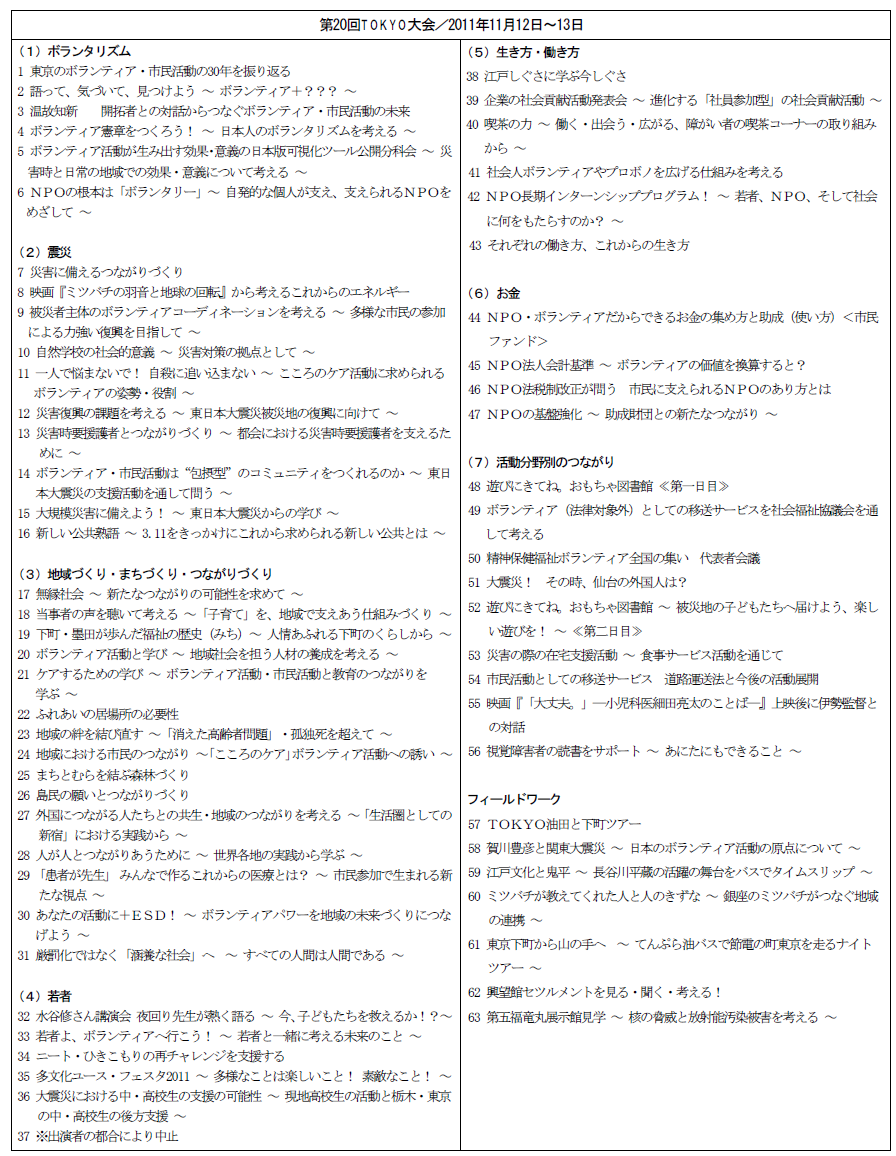

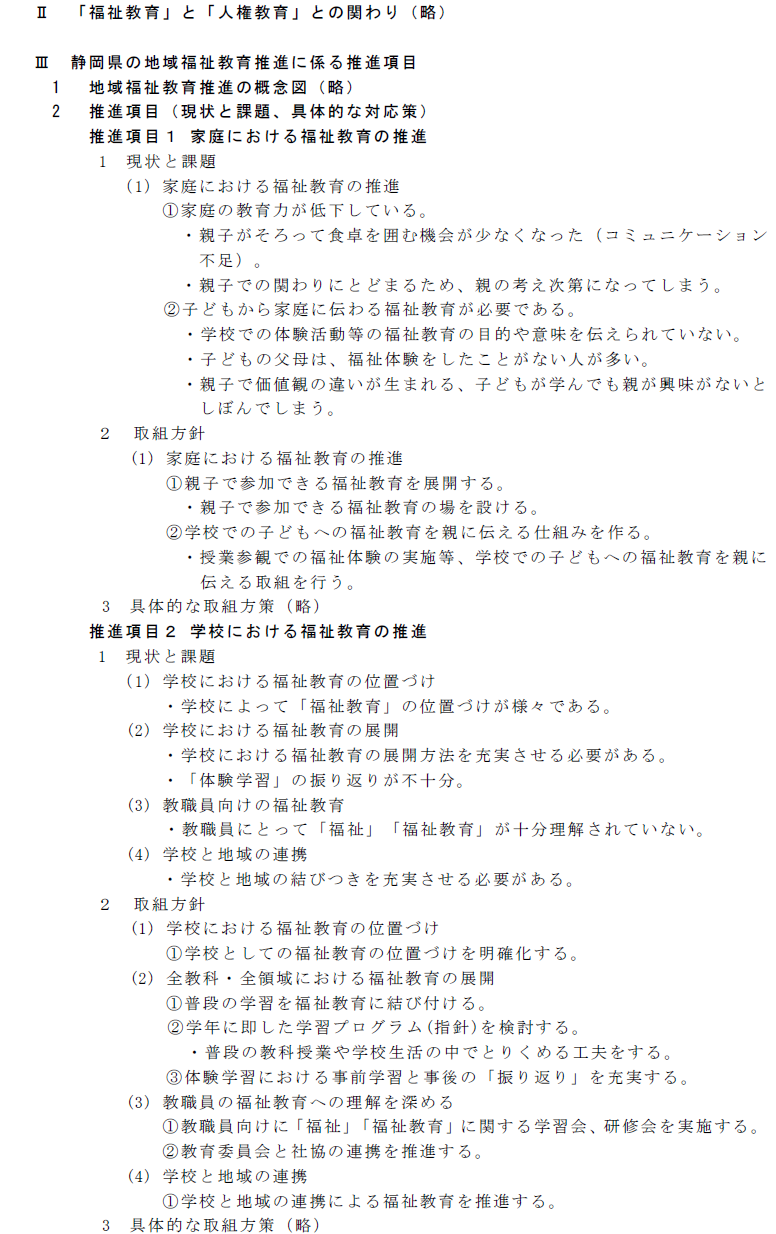

第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO(「ボランティア国際年+10」記念)/平成23年11月12日~13日/東京都

テーマ/市民(わたしたち)がつくる、強くしなやかな社会

コンセプト

・ボランタリーな活動の本質・原点とは

~ボランティアフェスティバルが始まっての20年を振り返る~

この20年にあった様々な動きのもと、変化を遂げてきた“ボランティア”の考え方。そもそもボランティアとはどういうものか。これからのボランティアの役割やあり方を考える。

・江戸から学ぶ、「東京」らしさ

時代の移り変わりの中でいま一度、「東京」らしさや特色に焦点を当てる。持続可能な都市であった「江戸」や「江戸しぐさ」、古いものと新しいものとの融合といった部分、また、地方との役割、島嶼(とうしょ)との関係、国際都市としての東京なども捉えていく。

・これからの「つながり」のあり方

地縁型のものやテーマ型のものなど、地域には様々なつながりが存在している。しかし、今、つながりが薄れ、様々な課題が生じている。愛媛、広島と続く「チカラ」。今、どのようなつながり方が求められているのか、つながりの原点とは何か、そしてつながりが生む「チカラ」について考える。

・市民の社会参加におけるあるべき姿

市民の社会参加という言葉を聴くことが多い。誰しもが地域に関わることが求められているのではないか。その様々なあり方について考える。

主旨文

3月11日、私たちはたくさんのものを失いました。

しかし、震災の痛みの中で、人と人とのつながりで動くボランティアが、この苦難を乗り越える力として大きく役立っていることも日々感じています。

そして、今までよりずっとずっとたくさんの人が、「私は今後、社会とどう関わっていけばいいのだろう」と考え、動き始めています。

これからの社会をより強く、しなやかで、暮らしやすいものに

今、ボランティア活動をしている人は、新しい仲間をみつけたり、普段疑問に思っていることが解決できるかもしれません。また、これからボランティアについて考えたい人は、自分らしい関わり方をみつけることができるかもしれません。

ひとりひとりが自分らしさを大切にして、様々なかたちでボランティアに関わっていくことが、これからの社会をより強く、しなやかで、暮らしやすいものにするんだ、全国ボランティアフェスティバルTOKYOは、そんな発見ができる2日間にしたいと考えています。

分科会/56テーマ、7フィールドワーク

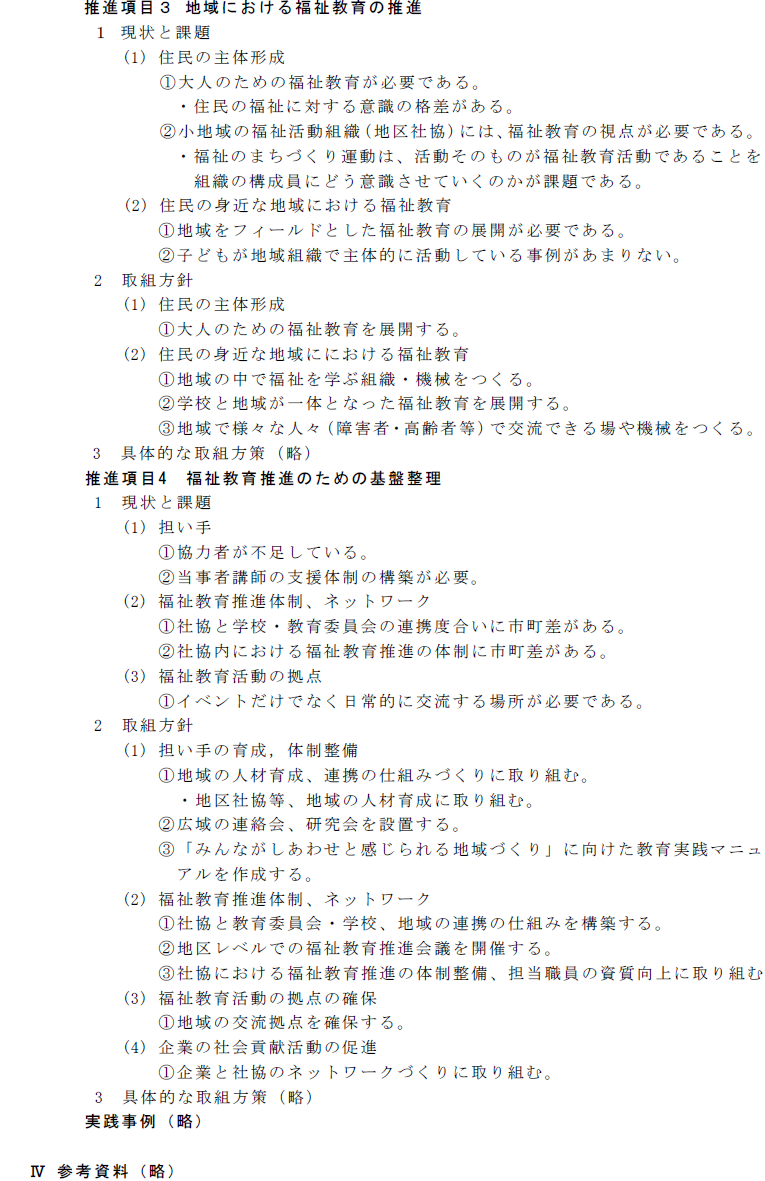

第21回全国ボランティアフェスティバルみえ/平成24年9月29日~30日/三重県

テーマ/三重からみえる 未来の絆

コンセプト

・東日本大震災をうけ、再確認された地域社会のつながりの重要性

2011年3月11日に発生した東日本大震災は未曽有の大災害となった。1年以上経過した今でも、復興への道のりはまだまだほど遠いと言える。

しかし、私たちは支えあい、その逆境に打ち勝つ「絆」の大切さにも気づくことができた。

社会を支える絆を強く結び、そこから生まれる力を三重大会から発信していきたい。

・「これまで」を「これから」へ

近年の大会では、多様な社会課題を解決し、地域社会・市民社会を創造していくボランタリーな力に焦点があてられてきた。また、東京大会では第20回大会という節目で、20年を振り返り、ボランタリーな活動の本質・原点をあらためて考える機会となった。

三重大会では、そのような過去からの成果や課題をこれからの「未来」につなげていくことが重要であると考える。

三重大会を通して、一人ひとりが社会をつくる市民としての力を高め、未来へとつながる絆を創っていくことを目指したい。

分科会/30テーマ

第22回全国ボランティアフェスティバル高知/平成25年11月23日~24日/高知県

テーマ/時代を拓く 市民力(シチズンパワー)ぜよ

開催趣旨

近年、人と人とのつながりが薄れつつあるなかで、多くの人たちが改めて人のつながりの大切さに気づき始めています。私たちは、本当の意味で豊かで暮らしやすい社会を目指していくためには、ひとりひとりが様々なかたちでボランティア・市民活動に参加し、市民の力を高めていかなければならないと感じています。

近代日本の扉を開いた志士たちのふるさと、高知で開催する「全国ボランティアフェスティバル高知」では、市民力を持った参加者の皆さん同士がつながり、その市民力が新たな時代を拓く、その息吹を感じることができる大会にしたいと考えています。

分科会/23テーマ、1フィールドワーク

第23回全国ボランティアフェスティバルぎふ/平成26年9月27日~28日/岐阜県

テーマ/おいでよ志(みんな) 大地(ちいき)を潤す 清流となって

コンセプト

・私達を取り巻く現状

人口の減少・少子高齢化・世帯構成の変化、廃屋・放置農家・手が入らない山林・シャッター街の増加など、今後ますます共同体の破壊や伝統文化の衰退が進んでいく危険性がある。また、「孤立」、経済の低迷や雇用形態の変化等による「貧困」が社会的な問題になっているとともに、虐待、自殺、いじめなど「権利侵害」にかかる様々な問題も起こっている。

・わたしたちは何をめざすか

こうした、深刻化する現代社会の問題を直視し、課題を明らかにして、市民自ら実践、そして多世代・多地域・他分野との連携・協働による取り組みを行いながら、地域における問題解決能力を向上していくことが重要である。

このフェスティバルでは、各地域での実践や活動者の想いを「一粒の水滴」としてとらえ、岐阜に集い(研究協議することにより)、個々の活動を向上させるとともに、協働化(ネットワーク)することにより(大きな流れを生み)、その結果、豊かな地域社会づくりへとつながる(この実績の繰り返しを「歴史」と呼ぶ)。

こうした「清流」の力を確認し(清流となって)、「地域力」を高める方策を学び、全国に発信する。

・地域力の再構築

多世代・多地域・多分野との連携・協働

地域課題を基盤にした実践力を高める教育

歴史・文化・自然などの再発見・発掘と伝承

分科会/26テーマ、3フィールドワーク

第24回全国ボランティアフェスティバルふくしま/平成27年11月21日~22日/福島県

テーマ/“ありがとう” 未来につなごう ふくしまから

コンセプト

(1)全国のボランティアのみなさまへの感謝

東日本大震災以降、ご支援いただいている全国のボランティアの皆さまに「ありがとう」の気持ちを表すとともに、「ありがとう」の言葉が持つチカラ、ボランタリーな活動の原点を再確認する。

(2)復興に向けた取り組みのあり方を考える

東日本大震災以降、様々な復興支援の取り組みが行われているが、今、そして今後どのような取り組みが求められているのかを考える。

(3)未来へつなげる

現在の福島県の状況や東日本大震災での経験を風化させることなく未来につないでいくとともに、震災の経験を踏まえ、新しい社会づくりにつなげていく。

分科会/20テーマ、2フィールドワーク

〇「全国ボランティアフェスティバル」の主催は「全国ボランティアフェスティバル推進協議会」(第1回~第17回。第18回以降は地元実行委員会が中心)であった。その全国段階の構成団体は当初、全社協、中央共同募金会、日本赤十字社の3団体であった。また、後援団体は厚生省、文部省、社会福祉・医療事業団であった。それゆえに、「社協関係のボランティアフェスティバルという傾向があった」(注⑥)と言われる。第4回から「広がれボランティアの輪」連絡会議が後援団体に加わり、第18回からは主催者の一員になっている。それにより、第4回以降は、30以上、40から50前後の分科会(会場、テーマ)が設定されることとなる。それは、ボランティアの活動領域の拡張と多様化、課題認識の進展を意味する。その背景には、国(厚生省、文部省等)によるボランティア政策の推進があった。そういうなかで、行政や活動支援組織の「補完」「代替」そして「動員」などによる「ボランティア管理」(注⑦)が指摘されることにもなる。

〇なお、上に記した各大会の開催趣旨文からキーワード(初出時)を拾い上げると、例えば次のようになる。「やさしさ」「ぬくもり」「福祉のまちづくり」(第2回)、「ボランティア元年」「社会貢献活動」(第5回)、「ボランティア休暇制度」(第6回)、「NPO法」「参加型社会」(第7回)、「NPO活動」「共生社会」(第8回)、「ボランティア国際年」「市民社会づくり」(第10回)、「ボランティア・市民活動」(第11回)、「ノーマライゼーション」(第13回)、「ユニバーサルデザイン」(第14回)、「安心・安全なまちづくり」(第16回)、がそれである。

〇「1990年代に『ボランティア』は政策・言説・制度のレベルで、未曾有の隆盛期を迎えた」(注⑧)と言われる。2000年代に入ると、「新しい公共」「市民社会」「協働」「NPO」などの言葉が多用される。そうした時代背景や状況のなかで、「やさしさ」「ぬくもり」あるいは「自己実現」のボランティアは、それを自明の前提としながら「社会参加」「市民活動」のボランティアに移行する。とりわけ1998年12月に「特定非営利活動促進法」(NPO法)が施行されると、「ボランティア」に替わって「NPO」という言葉が大きく注目されることになる。そしていま、政策的かつ実践的に活動領域の急速な拡張が図られるなかで、改めて、新しい視点・視座からボランティア・市民活動の社会的位置づけや役割・機能が問われてきている。「ボランティア全国フォーラム2016」のテーマ「ボランティア・市民活動の未来をみすえる」が含意するところであろうか。ただ、新たな「ボランティア管理」や「ボランティア活動の統制」だけはご免(めん)こうむりたい。それは、ボランティア・市民活動の主体性や自律性、批判性や変革性などの性格を変質させたり、活動そのものを否定することになる。

〇最後に、「ボランティア全国フォーラム2016」の概要を示しておく。参加者はスタッフを含めて547名を数えた。

ボランティア全国フォーラム2016/平成28年11月5日~6日/東京都

テーマ/ボランティア・市民活動の未来をみすえて

趣旨

現在、多発する災害における被災者支援や、介護保険制度・生活困窮者自立支援制度等の国の新しい制度改革に伴い、ボランティア・市民活動に対する関心が高まっています。

一方で、地域の生活課題や個人、家族の福祉ニーズが多様化・複雑化・深刻化してきている状況下では、ボランティア・市民活動の「理解・普及」に加え、ボランティア・市民活動を分析的に協議し、また情報共有する場が必要かつ重要です。

そこで、ボランティア・市民活動を地域で牽引していく団体や個人の方々の全国的な実践交流、情報共有・相互研鑽の場となることを目的に、「研究協議」の要素に重点をおいたボランティア全国フォーラムを今年度から新たに開催します。

本フォーラムでは、「ボランティア・市民活動の未来をみすえる」をテーマに、第1日目ではボランティア・市民活動の変遷、今、そしてこれからを全体で共有し、2日目の分科会の5つテーマにつなげます。2日目の分科会では、5つのテーマ(①協働、②福祉教育・市民教育、③財源、④グローバル、⑤ユース)を主軸として、先駆的な事例などを発信しながら、今課題になっていること、それを解決するための手法などについて各分科会で共有します。最後に分科会の登壇者によるトークセッションを行い、企画意図なども併せて見ていくことで別視点から分科会を紐解きます。

過去24年間にわたり開催してきた「全国ボランティアフェスティバル」は「ボランティア全国フォーラム2016」に引き継がれました。

分科会/①まちの元気はみんなでつくる~多様な協働が生み出す地域力~、②ボランティアへのやる気を起こす“スイッチ”を探そう~福祉教育・市民教育の視点から考える~、③非営利組織を育てる財源について考えよう~出し手と受け手の「思い」をひとつに~、④グローバル社会におけるボランティア活動~日本から世界、そして日本へ~、⑤Youth Empowerment~ユースのパワーを社会に~

注

①「広がれボランティアの輪」連絡会議は、あらゆる国民が「いつでも、どこでも、誰でも、楽しく」ボランティア・市民活動に参加できるような環境づくり、気運づくりを図る目的で、全国的なボランティア・市民活動推進団体や学校教育・社会教育関係団体、青少年団体、協同組合、労働団体、マスコミ系社会事業団等によって1994年6月に結成された。ボランティア・市民活動への全国的な参加よびかけ、ボランティア・市民活動のあり方に関する懇談会やシンポジウム、フォーラムの開催、提言活動等の広報・啓発活動を推進している。事務局は、全社協/全国ボランティア・市民活動振興センターが担当している(「広がれボランティアの輪」連絡会議ホームページより)。

②1975年8月に設置された中央ボランティア・センターを改組・強化して再発足した。初代所長は木谷宣弘。2010年4月に、現在の全国ボランティア・市民活動振興センターに名称変更した。

③「全国ボランティアフェスティバル」の最後の大会となった「ふくしま大会」では、開催に当たって、「全国ボランティアフェスティバルの目的」について次のように記している(福島県社協ホームページより)。それは一面では、24年にわたる開催(経緯や経過、事情や背景)を通じて収斂され、明確化されたものであり、また今後の課題でもあると言えよう。

全国ボランティアフェスティバルの目的

(1)ボランティア・市民活動に関する全国的な情報交換・研究協議の促進

・全国各地からの参加者による情報交換・研究協議を通じた全国的な活動の現状・課題の相互確認と今後の各地域における活動充実・強化への寄与

・関係者(団体間・実践者間・研究者間等)の交流を通しての全国的な実践交流・研究交流の関係強化

(2)開催都道府県のボランティア・市民活動推進基盤の強化等

・開催プロセスを通じた実行委員会構成団体や各事業企画運営者間のネットワーク強化

・運営・参加関係者の情報交換、研究協議、交流等による県内実践活動の充実強化

・幅広い県民へのボランティア・市民活動のPR効果(理解と参加の促進)、運営ボランティア参加を契機とした活動者の広がり等

・地元への経済効果(宿泊滞在、地元物産展示・販売、観光等)

④『ボランティア活動10年のあゆみ―全国ボランティア活動振興センター10年史―』全社協、1988年3月、20~21ページ。

⑤『ボランティア活動年報〔1989〕〔1990〕〔1991〕』全社協・全国ボランティア活動振興センター、1989年版/1990年3月、116~118ページ、1990年版/発行年不明(1991年3月?)、137~143ページ、1991年版/1992年3月、145~149ページ。

⑥『全国社会福祉協議会百年史』全社協、2010年10月、454ページ。

⑦岡本栄一「ボランティア活動の歴史的考察―時代の変遷からその意義を問う―」『社会福祉研究』第112号、鉄道弘済会、2011年10月、65~73ページ。

⑧仁平典宏『「ボランティア」の誕生と終焉―〈贈与のパラドックス〉の知識社会学―』名古屋大学出版会、2011年2月、419ページ。

附記

①本稿のタイトルに記している、全国ボランティアフェスティバルの24年間の参加者総数「101万人」については、〈1〉『全国社会福祉協議会百年史』全社協、2010年10月、339ページに掲載されている第1回から第17回までの参加者数(全体会・分科会・ふれあい広場参加者)、〈2〉「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」(全社協ホームページ)にアップされている第18回から第23回までの参加者数(第18回は全体会・分科会・ふれあい広場参加者、第19回~第23回は一般参加者・関係者)、〈3〉『第24回全国ボランティアフェスティバルふくしま 報告書』2016年3月、2ページに記されている参加者数2,305名、を合計したものである(延べ101万721名)。

②2016年12月に公表された「地域力強化検討会」の「中間とりまとめ」をめぐって、原田正樹先生(日本福祉大学)から次のようなコメントをいただいた。先生のいつもながらの心遣いに感謝し、紹介しておくことにする。

「中間とりまとめ」に対する私の見解は、『月刊福祉』2月号(※1)にまとめておきました。ご高覧いただければ幸いです。基本は、2008年の「地域福祉のあり方」報告(※2)ですので、枠組みは変わっていません。ただ「国民の社会福祉活動への参加の指針」(※3)は、そろそろ変えなければいけないと思っています。1993年から一度も見直されていないのですから。とはいえ全国ボランティアフェスティバルも、ボランティア推進7カ年計画(※4)も、この指針が背景にあったわけですから、政策との関連を見ておかないといけないと思います。全国ボランティアフェスティバルも、事務局体制の変遷を見ておくことが重要だと思います。まして皇室が参列していたボランティアフェスティバルとは何だったのか。いずれ歴史的な評価が為されると思います。この極めて「日本的なボランティア」が、どのように発展していくのか、そこが福祉教育・ボランティア学習の意義にもつながると思います。

※1 原田正樹「地域共生社会の実現に向けて」『月刊福祉』第100巻第2号、全社協、2017年2月、42~47ページ。

※2 『地域における「新たな支え合い」を求めて―住民と行政の協働による新しい福祉―』(これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告)全社協、2008年6月。

※3 「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」(厚生省告示第117号)1993年4月。

※4 「ボランティア活動推進7ヵ年プラン構想」全社協・全国ボランティア活動振興センター、1993年5月。

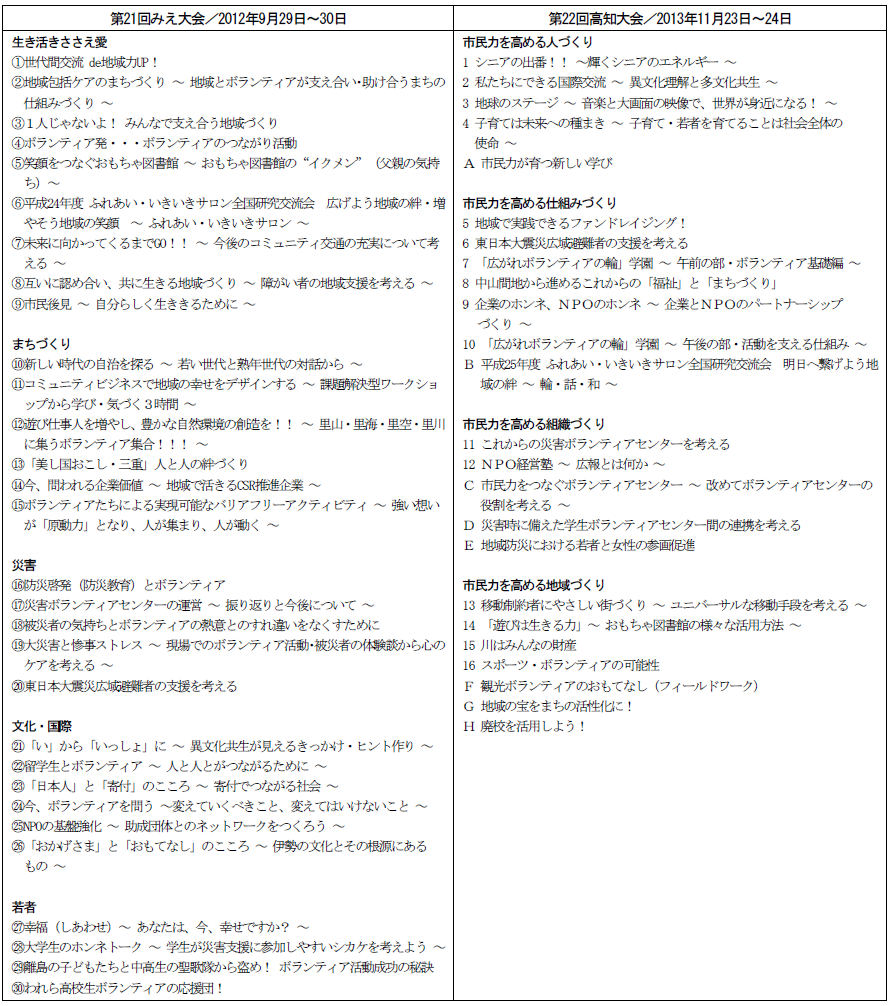

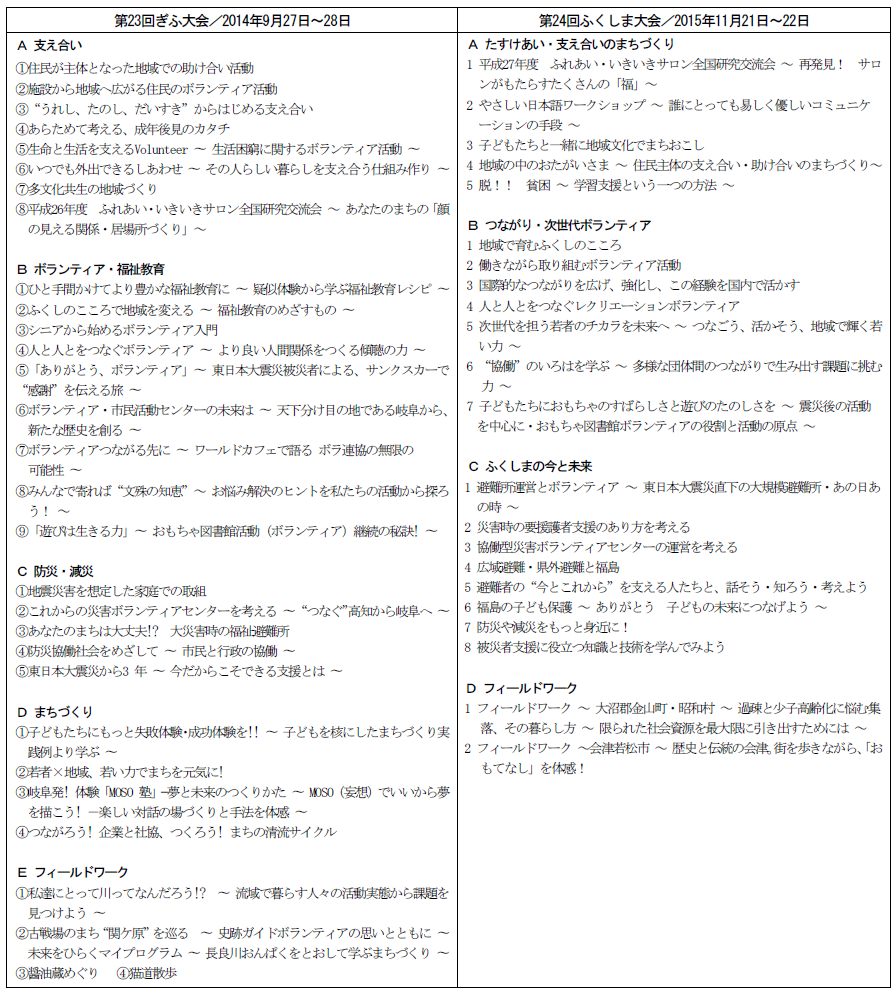

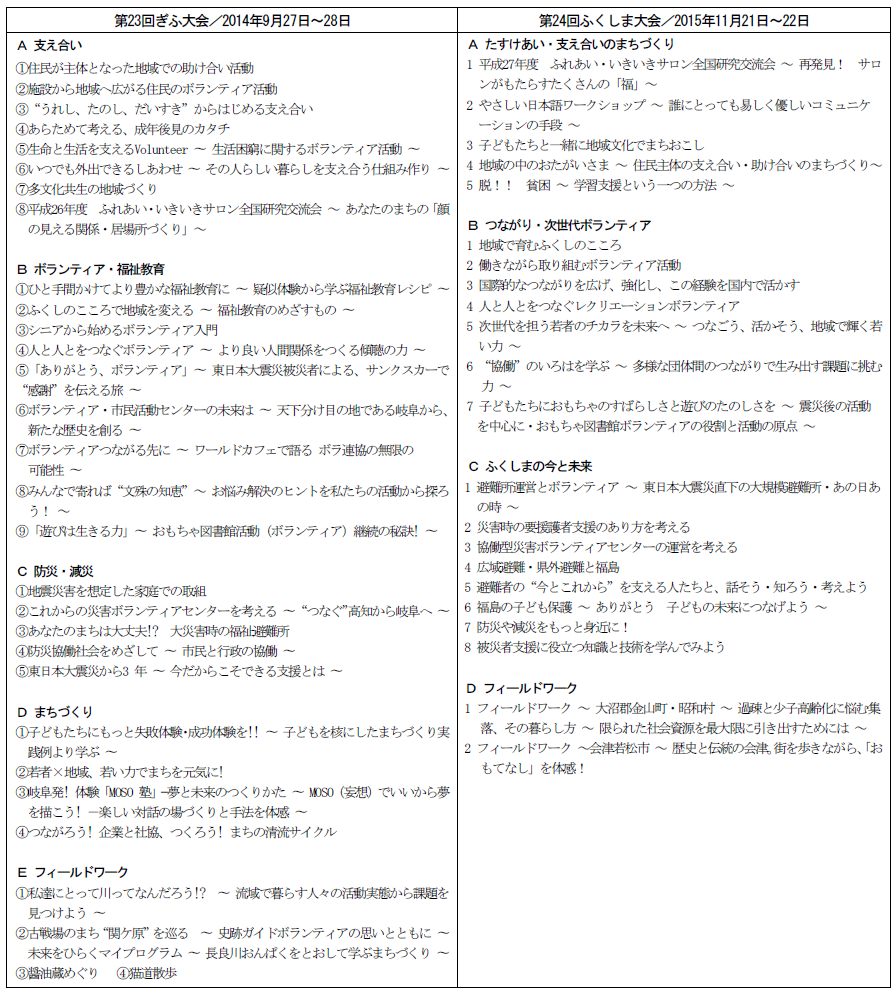

③第20回(TOKYO)から第24回(ふくしま)までの分科会のテーマについて纏めておく(『報告書』より)。一瞥すると、地域・社会づくりをめざすボランティア・市民活動の「広さ」(範囲)を痛感するが、問われるのは「強さ」(批判的思考、ソーシャルアクション等)である。

謝辞

本稿をアップするにあたっては、全社協/全国ボランティア・市民活動振興センターと富山県社協/地域福祉・ボランティア振興課には格別のご高配を賜りました。ここに記して深く感謝の意を表します。

追記(1)

ボログ読者の要望により、全国ボランティアフェスティバルの参加者数について紹介します(附記①参照)。/2017年1月30日

追記(2)

熱心なブログ読者(盟友)から、次のような感想をいただきました。感謝申し上げます。本人の承諾を得て紹介します。/2017年2月1日

極めて貴重な資料だと思いました。とても参考になります。貴兄のご指摘どおり、官製のボランティアの危うさを良く示しているような気がします。近年は災害が起きるたびに、多数の人が参加することが当たり前になり、さらにはその力を日常にまで求められる構造になりつつありますね。昔、「小さな親切、大きなおせっかい」という言葉がありました。また、誰かが言いましたが、「日本にはホームレスになる自由もない」ということも思い出します。