「老爺心お節介情報」第30号

Ⅰ 「新型コロナウイルス感染症特例貸付に関する社協職員アンケート報告書」(2021年8月、関西社協コミュニティワーカー協会)の感想

〇以前から、兵庫県社会福祉協議会の広報紙に掲載されていた特例貸付に関する社会福祉協議会職員の取組の姿勢、考え方に共感しており、私の知っている関係者にもそれを情報共有させてもらってきていた。

〇また、同じような思いから、私が関わっている富山県や香川県等の関係者に、この特例給付事業を単なる“貸付”に終わらせることなく、この事案は社会福祉協議会にとって“宝の山”と考えて、これらの問題に対応できるように社会福祉協議会の活動、組織を見直すべきだと言い、特例給付関係の資料の整理の必要性を述べてきた。

〇この報告書の「自由記述欄」に書かれていることは、まさに社会福祉協議会の活動のあり方を考え直すヒントがたくさんある。新型コロナウイルスの件に伴う生活困窮の問題は、かつて1960年代に江口英一先生が指摘していた「不安定就業層」の問題であり、それがリーマンショックの時と同じように、顕著に表れたと考えている。この対策は、経済的支援の問題が最も重要ではあるが、それ以外に、今日の生活困窮者自立支援法で問題にしている課題や地域でのソーシャルサポートネットワークの脆弱性にも社会福祉関係者は目を向けるべきである。その点を社会福祉協議会関係者が最も関心を寄せるべき点であり、その上で、それらの課題にどう対応してきたのか、反省も含めて組織のあり方を考え直すべき課題であると思っている。その点で、P.128~9の自由記述の欄の内容とP.144の第1章のまとめ、P.150の第2章のまとめとの間にはやや齟齬があると思えた。経済的給付に関わる制度及びその対応体制の問題と“生活困窮を抱えている人へのソーシャルワークアプローチ”とは、意識して分けて考える必要がある。私は、後者の問題を重視し、そのソーシャルワークアプローチができないと、今後社会福祉協議会は生き残れないと考えている。それらの点について、大いに論議したいものだと思った。

Ⅱ 『生活クラブ千葉グループの挑戦――生協がなぜここまでやるのか』(2021年8月、中央法規、2000円)の感想

〇従来の消費者生協とはやや異なる発想で、住民の多様な生活課題に対応してきた「生活クラブ生協」の実践をまとめた本である。千葉県の生活クラブ生協の実践は、2000年代以降の千葉県における地域福祉に大きな影響をもたらした。時あたかも、労働者協同組合法が2020年12月に議員立法で成立し、2022年末までの施行となる。

〇韓国、ソウル市で実践している「ソンミソン」の実践も、一定地域に集積して、医療、芸術、コミュニティカフェ、学校などの多様な活動を重層的に、生協組織として展開している。ある意味、「コミューン」のイメージがあるとみてきましたが、それと同じような発想で生活クラブ生協は活動を展開しているのではないかと思った。

Ⅲ 『伴走型支援――新しい支援と社会のカタチ』(奥田知志・原田正樹共編著、有斐閣、2000円、2021年8月)の感想

〇生活困窮者支援法や地域共生社会政策作りに関わった研究者、実践家の“思い”が凝集された本である。社会福祉協議会関係者、地域福祉研究者は是非学んで欲しい。

その感想の一端を記しておきたい。

(1)生活困窮者、生活のしづらさを抱えている人を発見し、その人々との「つながり」を作り、信頼関係を構築して支援していく姿勢、哲学、関わり方の際の言葉遣いなどに込められた気持ちには学ぶことが多々ある。

(2)そのうえで、強いて述べるとすれば、ソーシャルワーク実践としての支援において、かつ地域福祉研究として深めなければならない点が幾つかある。

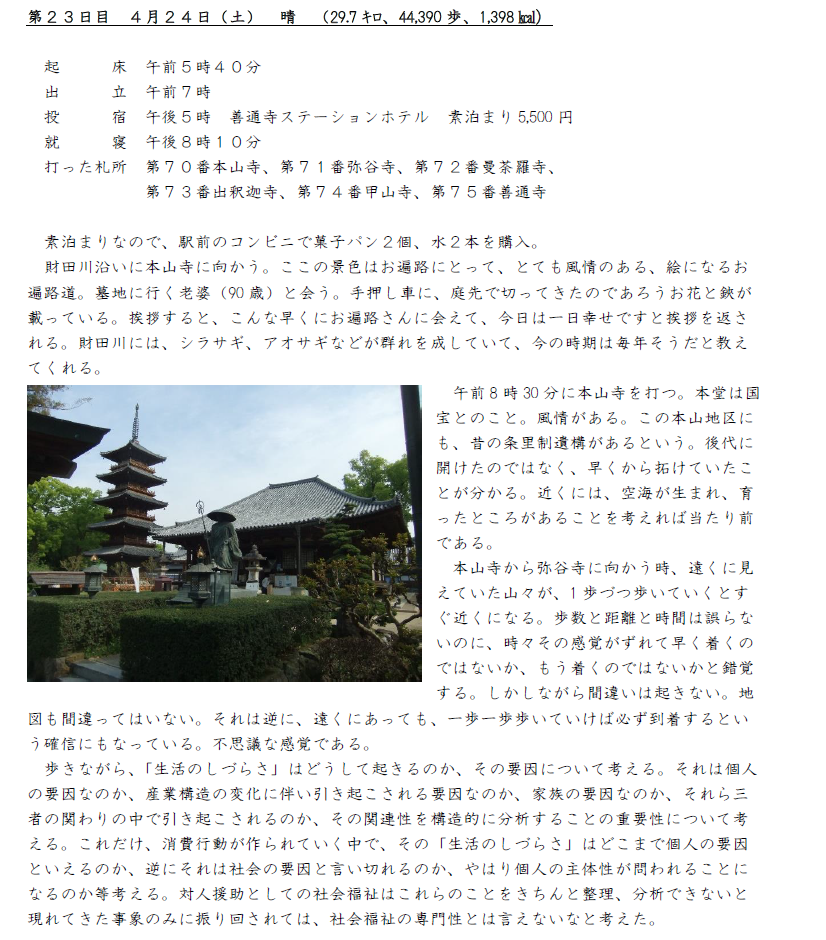

①生活のしづらさを生み出す社会的要因と個々の生活のしづらさを抱える人の問題とが、やや安易につなげて論じれている。同じ、社会的要因の中でも、その影響を“受けている”人は、どのような関り、個別要因が働いてそのような状況になったのかを丁寧に分析する必要がある。マス、マクロとしての社会的要因が、ある人には影響がさほどでなく、ある人には厳しく働いてしまう点へのアプローチ、分析を丁寧にする必要がある。そのことは、生活困窮者や生活のしづらさの“事象”を問題にするだけでなく、それらの問題を抱えている人の個人的要因とその人の置かれている社会的環境、要因との接点に関わるというソーシャルワーク実践の根幹の問題である。

②ソーシャルワーク実践には、生活のしづらさを抱えている人の生きる希望、生きる意欲、生きる見通しを引き出し支援する機能があり、戦前においてはそれを“積極的社会事業”として位置づけていた。このようなソーシャルワーク実践の歴史に触れることなく、“新しい支援”というのは、ソーシャルワーク研究をしてきたものにとっては悲しい。社会福祉の歴史も含めてソーシャルワークをきちんと学んで分析することが研究者としての務めである。

③「新しい支援」はどういうシステムで行われるべきなのか、その点での論述がない。「社会のカタチ」という言葉を使っているが、それはどのようなシステムを通して具現化されていくのか、地域福祉研究としては考えていかねばならない課題である。とりわけ、生活のしづらさを解決するために、厚生労働省も言っている参加支援、地域づくりをも考えた重層的支援では、地域におけるソーシャルサポートネットワークの構築に関わることが重要であると筆者は考えているが、それが「社会のカタチ」につながると思うのだが、論述がない。このことは、①の論点ともつながる。

④生活のしづらさの“事象”は、「ホームレス」(ハウスレスとは違う)やごみ屋敷といった“事象”に現れ、それを解決するために支援を展開することになるが、それらの“事象”を抱えている人の「生きづらさ」の実態、事象と「生きづらさの理解」(向谷地生良)はどれだけ深められて、かつ関係者の共有化が図られているのであろうか。その「生きづらさ」は、その人の生育過程にかなり関わる場合もあるし、その人の生活技術能力・家政管理能力との関りもある。また、それは、その人の人間関係、社会関係の持ち方にも関係があるのか、それとも自己表現能力との関りや自分の気持ちの言語化に問題があるのかといった要因が十分に分析(アセスメント)されず、“事象”の解決だけに目がむいてしまうことは、①の論点とも関わるが、ソーシャルワーク実践としては如何なものであろうか。

生活のしづらさを抱えている人々の特色的概況を社会福祉関係者が情報共有したうえで、個々の事案に“レッテル貼りで臨む”のではなく、その人の個人をよくアセスメントして対応することが肝要なのではないか。

(3)コミュニティソーシャルワークの特色は、生活のしづらさを抱えている人(経済的困窮者への経済的給付だけでは解決できない人、在宅福祉サービスなどの非貨幣的ニーズへのサービス提供(三浦文夫)だけでは解決できない“問題”を抱えている人)の“問題解決”(課題解決とは違う)において、制度化されたフォーマルケアサービスを最大限に活用しつつ、それと住民が有しているインフォーマルケアとを“有機的に結びつけて“支援を展開するところに特色がある。

したがって、コミュニティソーシャルワークは“個別支援と地域づくり”ではなく“個別支援を通して、その問題と切り結ぶことによる地域づくり、地域住民の意識変容を図る営み”である。そこがコミュニティワークとも違うところであるし、“地域を基盤としたソーシャルワーク”とも違うところである。

生活のしづらさを抱えた人への重層的支援の重要なポイントの一つは、この個別支援を通じて、その人の地域生活支援と社会活動支援を展開する上での地域のかかわり方、社会のかかわり方を変えていく営みである。

Ⅳ 雑感

〇このところ、司馬遼太郎の『峠』(新潮文庫、全3巻)や『山田方谷伝』(宇田川啓介著、上下、振学出版)、『山田方谷』(童門冬二著、学陽書房)を読んだ。幕末の混乱期に老中を勤めた藩の家老を勤めた山田方谷と河井継之助に関わる小説である。『峠』は越後長岡藩の河井継之助を取り扱ったもので、『山田方谷伝』、『山田方谷』は備中松山藩の山田方谷を取り扱っている。

〇これらの本を読んでいて、驚いたことは、幕末の歴史に登場している人間、例えば勝海舟、西郷隆盛、福沢諭吉、大久保利通らは、相互に訪問して、交流をしている関係にあったということを改めて認識させられた。幕末の力学に関しての自分の無知ともいうべきことを痛感した。江戸時代という交通が不便な時代に、お互いが切磋琢磨して、意見を戦わし、情報を収集し、行動規範を求めていたことは本当の驚きであった。

〇と同時に、福沢諭吉の『西洋事情』が当時15万部ともいわれるほど刊行されており、 多くの識者が“西洋事情”を知りながら、“尊王攘夷”を掲げた意味等を改めて考えさせられた。と同時に、地域づくりの持つ意味も考えさせられた小説であった。

Ⅴ シルバー産業新聞連載第9回

『地域共生社会づくりに必要な

新しい地域包括ケアシステムとコミュニティソーシャルワーク』

「地域共生社会政策」の理念である全世代対応型重層的・包括的支援を展開していくためには、新たな地域包括ケアシステムとコミュニティソーシャルワーク機能が必要になる。

新しい地域包括ケアシステムの構築には、現在の介護保険法に位置づけられ、全国に約4500ある地域包括支援センターが改組・発展整備されることが最も可能性のある取組であると筆者は考えている。

既存の地域包括支援センターは、市町村を基盤としつつ、日常生活圏域毎に既に設置されており、重層的支援の一つのシステムとして構築されている。その名称が“高齢者包括支援センター”でなく、“地域包括支援センター”と命名されたのは、厚生労働省の担当者がいずれは高齢者のみならず、子ども・家庭支援、障害者支援をもできるように考えて命名したと仄聞している。

市町村圏域では、障害者分野の支援における障害者相談支援専門員制度があるし、母子保健分野では子育て世代包括支援センターの制度等があるが、これらは日常生活圏域毎の展開にはなっていない。福祉サービスを必要としている人や家族の困りごとが、縦割りの社会福祉行政でたらい回しにされず、かつ家族全体の抱える問題に対し日常生活圏域においてワンストップで対応するシステムとして既存の地域包括支援センターを改組することが最も近道であり、それにより住民の距離的、心理的福祉アケセシビリティは格段に飛躍する。

新たな「地域包括支援センター」システムの運営においては、現在属性分野ごとに、かつ制度ごとに、その担い手である職員の養成・研修を行っている仕組み自体を変え、新たな「地域包括支援センター」を担える職員(ソーシャルワーカー)を育てなければならない。

筆者は予てより、日本には社会福祉行政を含めて社会福祉実践を担う分野横断的な一元的職員論がないことが問題であると指摘してきた。その職員は、地域自立生活を支援するために、地域のあらゆる社会福祉問題に最低対応できるジェネリックソーシャルワークによる職員養成が必要であると指摘してきた。と同時に、そのソーシャルワークを展開できるシステムを市町村に構築する必要性も指摘してきた(註)。

市町村の日常生活圏域ごとに構築される新たな「地域包括支援センター」には、従来にない新たな機能であるソーシャルワーク機能、とりわけコミュニティソーシャルワーク機能を遂行するできるシステムを構築することが求められている。

それは、①相談を持っているだけではなく、アウトリーチによる問題発見ができるシステム、②サービス提供だけでなく、伴走的、継続的支援ができるシステム、③複合的問題に対応する専門多職種のコーディネート機能ができるシステム、④住民のインフォーマルケアの力を醸成し、福祉サービスを必要としている人の個別問題解決につなげるコーディネート機能などである。

ところで、地域共生社会の理念である福祉サービスを必要としている人を孤立させず、それらの人々が地域から蔑視、排除することなく、地域、社会においてそれなりの役割を担い、社会的に評価される重層的、包括的支援を展開することが今喫緊の課題として求められている。

それを実現していくメルクマールは、福祉サービスを必要としている人や家族のソーシャルサポートネットワーク(情緒的支援、手段的支援、情報的支援、評価的支援の4つの機能)を地域で個別課題毎にどれだけ構築できるかである。

しかも、地域で暮らす単身の高齢者や障害者が増大していく中で、従来家族に依存していたゴミの分別、各種契約書類や行政からの書類の管理・申請手続き、預貯金の管理、時には入退院等に際しての保証人の有無、更には看取りや葬儀、遺骨の取り扱い等の終末期ケアが日常生活圏域で社会的システムとして必要になってきており、新しい「地域包括支援センター」では、それらの課題にも対応することが求められている。

新しい「地域包括支援センター」に求められる機能を端的に述べるならば、「福祉サービスを必要としている人のナラティブを尊重した社会生活モデルに基づき、ICFの視点でケアマネジメントの手法を活用したコミュニティソーシャルワーク機能」であり、そこでは制度化されたフォーマルなサービスと近隣住民のインフォーマルケアとを有機化させる機能がシステムとして不可欠である。

筆者は、このような機能が求められる新しい「地域包括支援センター」ではコミュニティソーシャルワーク機能が必要であると考え、その養成・研修を全国各地で展開してきた。

これらのコミュニティソーシャルワーク機能の実践を展開していくためには、地域を基盤として成り立つ社会福祉法人としての市町村社会福祉協議会が大変重要なポジションにある。

全国の市町村社会福祉協議会が、これらの課題に堪えられるように、現状の“行政以上に官僚的な組織で、硬直した姿勢”と揶揄される状況からどう脱皮し、社会福祉協議会の組織としても、職員個々人の資質としてもコミュニティソーシャルワーク機能を具現化できる力量をどう高めて、新たな「地域包括支援センター」の一翼を担えるかが大きな課題である。

全国的には、「まるごと相談員」やコミュニティソーシャルワーカーを日常生活圏域に配置して、その取組を展開している市町村社会福祉協議会がみられるが、全体的には未だ十分とは言えない。福祉サービスを必要としている人を地域から排除せず、地域で包摂できるようにするためにも、ソーシャルサポートネットワークを身近な地域で構築できる可能性を秘めている市町村社会福祉協議会への期待は大きい。

(註)筆者は日本学術会議の第1部会員をしている2003年に、「ソーシャルワークを展開できる社会システムづくりへの提案」を日本学術会議の対外報告として取りまとめ、全国の市町村に配布をした。

(2021年9月6日記)