「老爺心お節介情報」第23号

〇桜の季節なのに、気分は今一つすっきりしない閉塞感のある日々ですが、皆さまお変わりありませんか。

〇人事異動の季節で、ちらほら聞こえてきますが、もし変更があったら教えてください。

〇 例によって、「老爺心お節介情報」第23号を送ります。

〇くれぐれもご自愛の上ご活躍下さい。

Ⅰ 地域福祉実践現場で行われる講演・研修の「講師」の立ち位置と地域福祉研究者の「バッテリー型研究」を行う必要性

私は、1960年代、東京都三鷹市で中卒青年等を対象とした青年学級の講師を約10年間担当した。その際に、青年たちから投げかけられた言葉はいまでも忘れられないし、忘れてはいけないと“自虐”的と思えるほど意識して研究者生活をしてきた。

その言葉は“あなたたちが大学院に進み、研究できているのは我々の税金があるからではないのか。我々は、勉強したくても家が貧困で高校へも行けなかったし、大学へも行けなかった。だから、この青年学級で学んでいる。あなた方の奨学金も我々の税金で賄われているのではないのか。そいうことを考えてあなたは生活し、研究しているのかという”問い掛けであった。

当時は、東大紛争もあったりして、このような言葉がだされたのだと思うが、この言葉は自分にとって大変身に堪えた。そうでなくても、日本社会事業大学を進路として選択する際に、そのような考えを自分でしていたものの、直接、面と向かって、このような言葉を投げ掛けられると身に堪えた。それ以来、ディレッタンティズム(もの好き)で研究するのではなく、社会に貢献できる研究者になろうと誓った研究生活であった。

そんなこともあり、私は講演や研修を依頼されると、常に参加者にどのような“お土産”を持って帰ってもらうのか、参加してよかったと思える“成果”をどう提供できるのかを考えてきた。

また、講演や研修等の頂いた機会にその地域、その組織、その自治体から何を自分が学ぶかということを常に考えてきた。それは自分自身の学びであると同時に、参加者への“お土産”の素材を掴むことにもつながっていた。

その際の私の姿勢として、自分が学んだことや自分が知っている情報を“分かち与える”という、ややもすると“上から目線”になりがちな“教える”ということではなく、参加者がこれから考える糸口、課題を整理し、学びへの関心、興味を引き出せるような契機になればということを常に意識してきた。それは、言葉で優しく言うとか、言葉で励ますとかいうことではなく、参加者が主体的に考え、行動に移したいと思えるような問題の整理と課題の提起を志すことであった。

一方、私は1985年1月に『高齢化社会と教育』を室俊二先生と共編著で上梓した。それに収録された論文の中で、生涯教育、リカレント教育、有給教育制度等に触れながら、これからは高学歴社会と高度情報化社会が到来し、従来のような知識“分与”的、情報伝達的教育や研修は変わらざるをえないことを指摘した。

今、文部科学省はアクティブラーニングの必要性をしきりに強調しているが、それはかつて社会教育が青年団を中心に提唱してきた「問題発見・問題解決型協働学習」で言われてきたことと同じである。

このような状況のなかで、地域福祉研究者は、気軽に“地域づくり”、“地域共生社会”づくりというが、どのような立ち位置で研究し、どのような立ち位置で講演や研修に臨んでいるのであろうか。

他方、筆者は地域福祉実践をしている現場の方々と“バッテリーを組んで”、その地域、その自治体、その社会福祉協議会をフィールドにして研究を行ってきた。そして、その研究は一時的なものではなく、長期に亘り、継続的に関わることによって行われるべきものだと考えてきた。

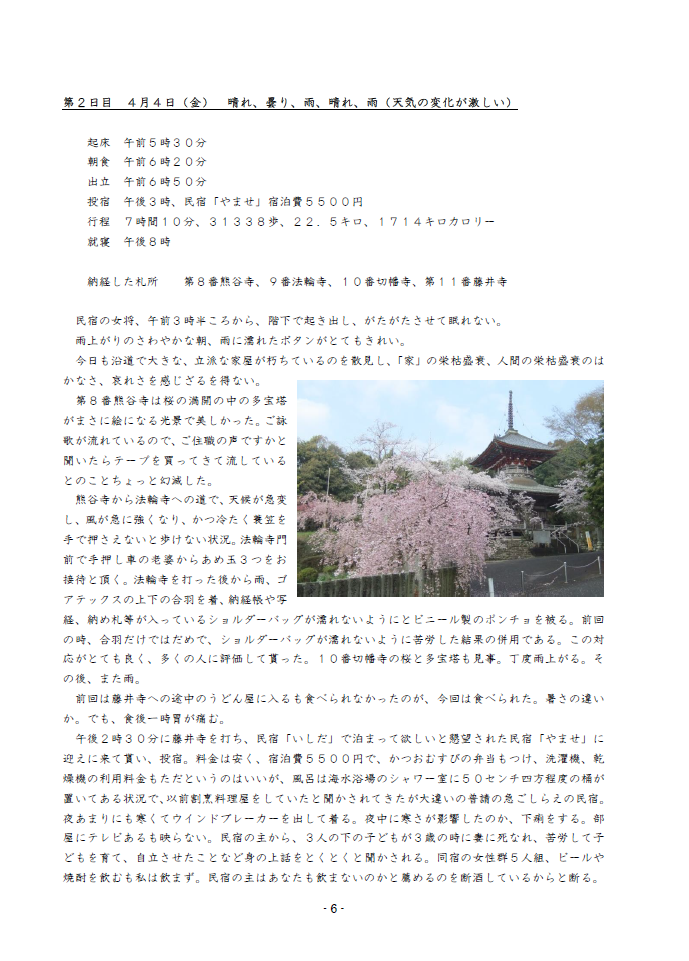

地域に住んでいる住民は、移転、移住しようにも、先祖伝来の土地、「家」のしがらみの中で生きており、気軽に移動できない状況を十分理解しないままに、外部から入り、外部の目線で“気軽に”地域づくりを言い、短期で関わりを切ってしまう研究方法は、あたかも住民の方々を弄ぶかのように思えていたからである。

筆者は、1970年に現在の東京都稲城市に移住し、地域活動を始めたが、それ以降、よほどのことが無い限り、この稲城市を離れることをしまいと決意を固めた。“地域づくり”を言うということは、それだけの重みのある取組であるべきだし、そうでないと住民の方々は納得してくれないと思ったからである。現に、そのような指摘は各地で幾度も聞いたし、聞かされてきた。

そんなこともあり、“バッテリーを組めた地域”には、長い地域では40年間のお付き合いをさせて頂いている地域もある。

ところで、このような文章を書いたのは、まさに「老爺心お節介」の最たるものかもしれないが、最近目にする論文等を読んでいて、研究者自身の立ち位置を明確にしないままに、取り組まれている実践を評価、紹介しているものが多く、地域福祉研究者として“一種の研究倫理”に抵触しているのではないかと思う論文を散見するからである。全国のいい実践は、大いに紹介し、情報共有化がおこなわれてほしいが、その場合でも紹介なのか、評論なのか、自分の学説の論証に使うのか等その位置づけは明確にしてほしいものである。しかも、その実践のアイディアは誰が出したのか、参与観察をするならばどういう立ち位置で行うのかを明確にする必要がある。最近、政治学の分野で「オーラルヒストリー研究法」が活用されているが、ある政策、ある実践がどういう形で企画され、政策化されていくのかを、その過程の力学も踏まえて研究が進められている。地域福祉研究においても、同じような研究の枠組みを作る必要があるのではないかと考え、この拙稿を書いてみた。

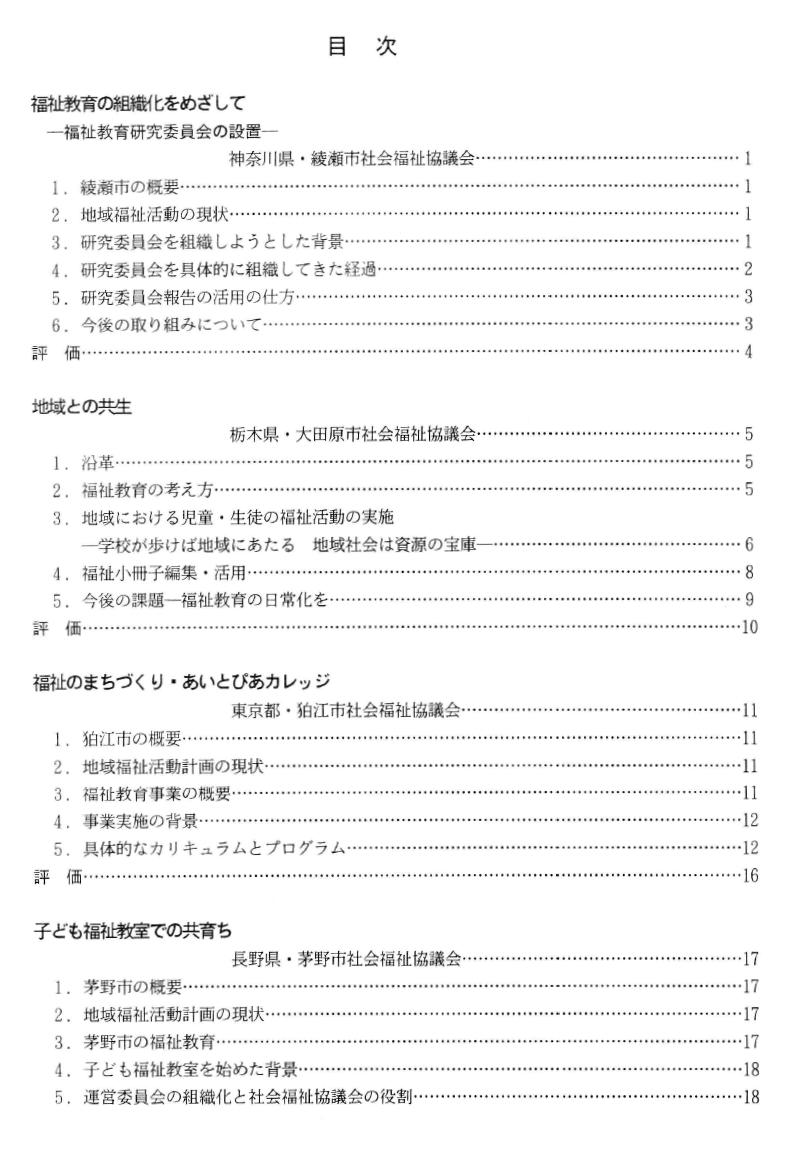

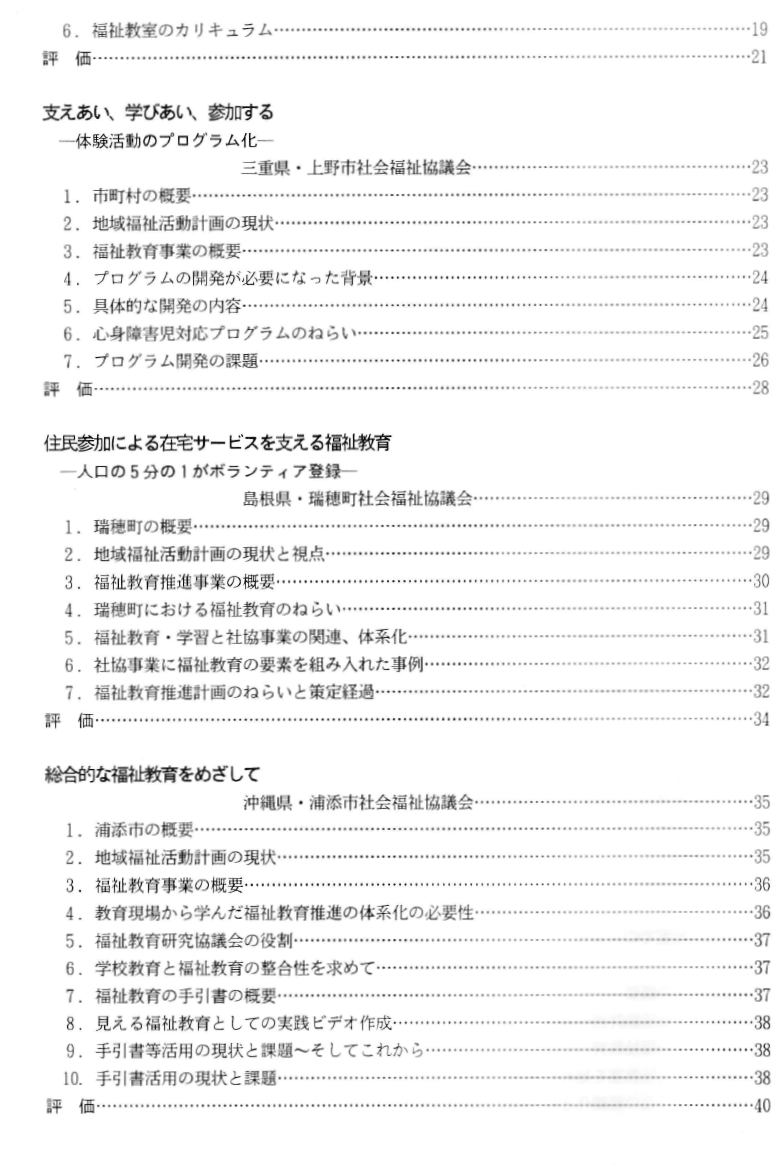

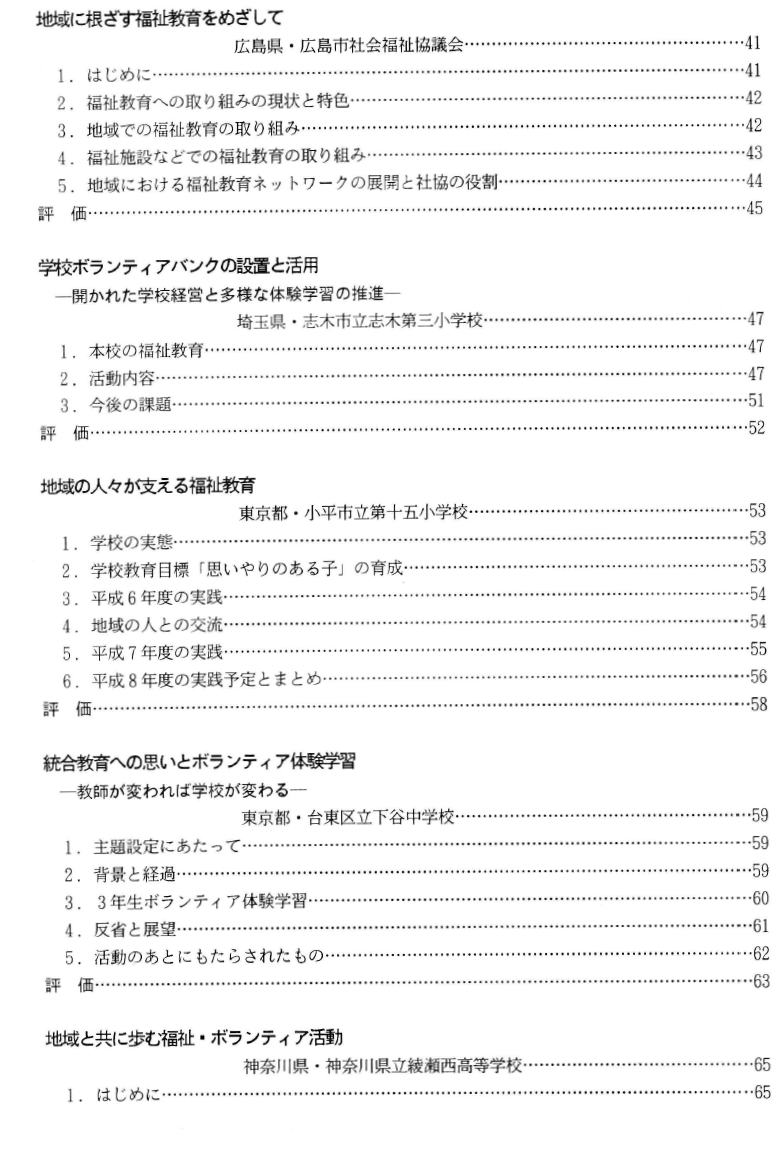

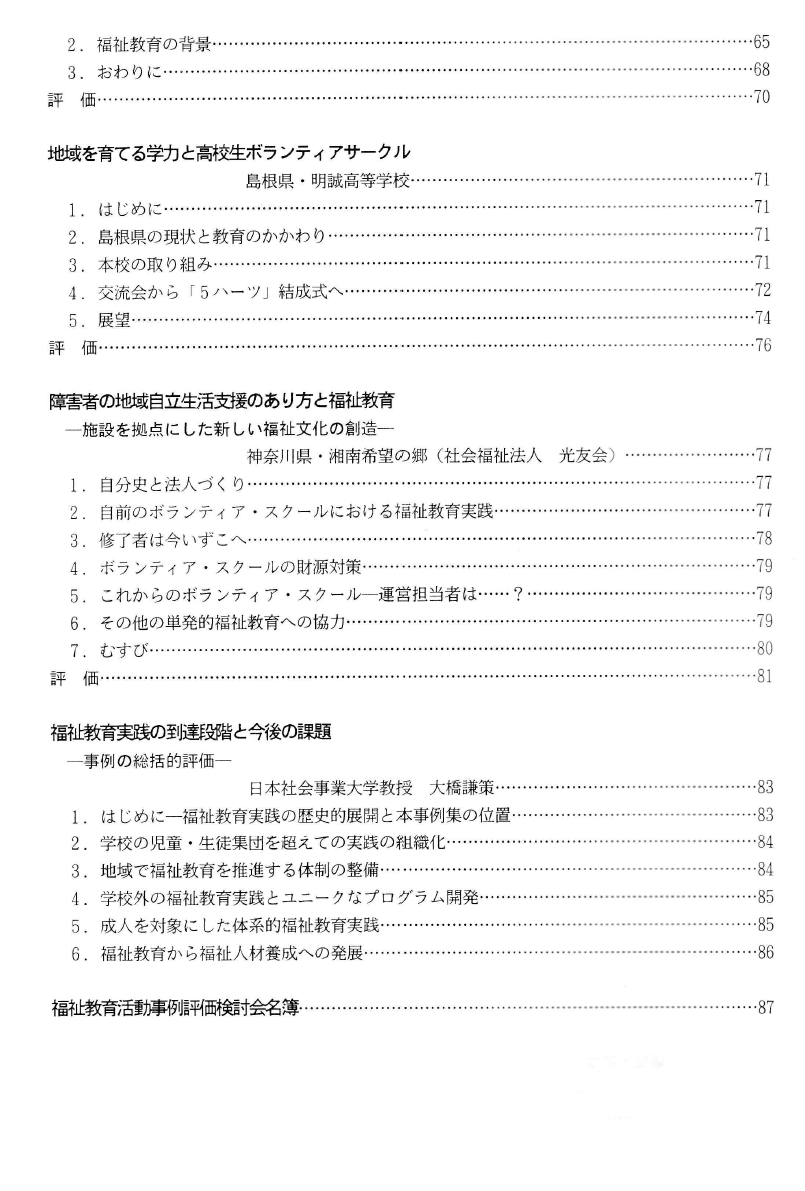

Ⅱ 「シルバー産業新聞」連載3月号添付

Ⅲ コミュニティソーシャルワーク研修モデルプログラムと関係シート添付

# このプログラムの整理には、富山県地域福祉部魚住浩二さんにご尽力頂いた。

Ⅳ 市民福祉教育研究所を主宰している阪野貢先生(元中部学院大学教授)が開設しているブログに「大橋謙策の福祉教育論」のコーナーが開設されたそうです。興味のある方は検索してください。

添付資料

シルバー産業新聞連載記事第3回

「ナラティブ(人生の物語)を大切にする自立支援」

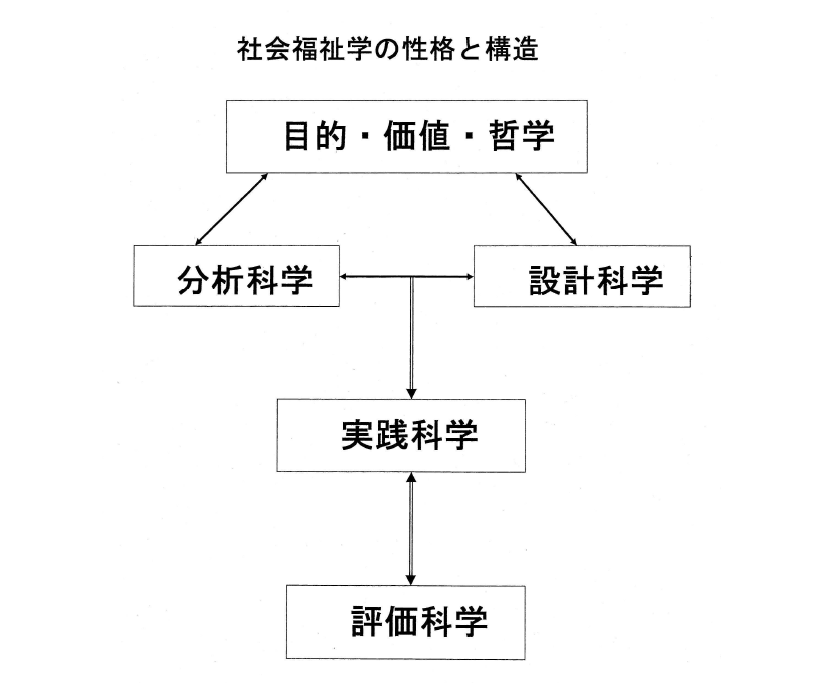

筆者は、1970年頃から、社会福祉学研究、社会福祉実践において労働経済学を理論的支柱にした経済的貧困に対する金銭給付と憲法第25条に基づく最低限度の生活保障の考え方では国民が抱える生活問題の解決ができず、新たな社会福祉の考え方が必要であると考え、提唱してきた。

筆者が考える社会福祉とは、その人が願うその人らしさの自立生活が何らかの事由によって阻害、停滞、不足、欠損している状況に対して関わり、その阻害、停滞、不足、欠損の要因を除去し、その人の幸福追求、自己実現を図れるように対人援助することだと考えた。

その場合の“自立生活”とは、古来から“人間とは何か?”と問われてきた課題を基に6つの要件(ⅰ)労働的・経済的自立、ⅱ)精神的・文化的自立、ⅲ)身体的・健康的自立、ⅳ)生活技術的・家政管理的自立、ⅴ)社会関係的・人間関係的自立、ⅵ)政治的・契約的自立)があると考えた。と同時に、それらの6つの「自立生活」の要件の根底ともいえる、その人の生きる意欲、生きる希望を尊重し、その人に寄り添いながら、その人が望むナラティブ(人生の物語)を一緒に紡ぐ支援だと考えてきた。

戦前の生活困窮者を支援する用語に「社会事業」という用語がある。この「社会事業」には、積極的側面と消極的側面とがあるといわれてき、その両者を統合的に提供することの重要性が指摘されていた。積極的側面とは、その人の生きる意欲、希望を引き出し支えることで、消極的側面は生活の困窮を軽減するための物質的援助のことを指していた。消極的側面は、気を付けないと“人間をスポイルする”危険性があることも懸念していた。

現在の民生委員制度の原型を1918年に大阪で創設した小河滋次郎は、“その人を救済する精神は、その人の精神を救済することである“として、「社会事業」における積極的側面を重視した。しかしながら、戦後の生活困窮者を支援する「社会福祉」は積極的側面を実質的に“忘却”してしまい、物質的援助をすれば問題解決ができると考えてきた。

憲法第25条の最低限度の生活保障では消極的側面の対応でよかったのかもしれないが、憲法第13条に基づく幸福追求の支援ということでは、高齢者のケアであれ、障害者のケアであれ、生活困窮者の支援であれ、その人が送りたい“人生”、その人が願う希望をいかに聞き出し、その人の生きる意欲、生きる希望を支え、伴走的に支援していくことが求められる。

従来の社会福祉学研究や社会福祉実践では、「療育」、「家族療法」、「機能回復訓練」などの用語が使われており、その人らしさの生活を尊重し、支援するということよりも、ややもすると専門職的立場からのパターナリズム的に“問題解決”を図るという目線に陥りがちであった。

また 従来の社会福祉学や社会福祉実践では、よくアブラハム・マズローの「欲求階梯説」が使われが、この考え方も気を付けないといけない。アブラハム・マズローがいう生理的欲求、安全の欲求、愛情と所属の欲求、自尊と承認の欲求、自己実現の欲求の6つの欲求の項目の意味は重要であるが、それらの項目において、下位の欲求が満たされたら上位の欲求が生じるという“欲求階梯説”はどうみてもおかしい。人間には、自ら身体的自立がままならず、他人のケアを必要としている人であっても、当然その人が願うナラティブ(人生の物語)があり、それを自己実現をしたいはずである。

その際、福祉サービスを必要としている人自らが自分の希望、欲求を表出できるとは限らない。福祉サービスを必要としている人の中には、さまざまなヴァルネラビリティ(社会生活上のさまざまな脆弱性)を抱えている人がおり、自らの願いや希望を表出できない人がいる。更には、障害を持って生まれてきたことで、多様な社会体験の機会に恵まれず、一種の“食わず嫌い”の状況で、何を望んだらいいのかも分からない人という生活上の“第2次障害”ともいえる状況に陥っている人もいる。このような人々の場合には、その人の“意思を形成する”ことに関わる支援も必要になってくる。

まして、福祉用具のような、新しい領域では、どの福祉用具を使用したら、自分の生活がどのように変容するのかのイマジネーション(想像性)をもてない人がいる。そのような人々に対し、イマジネーションがもてるようにし、新たな人生を作り出すクリエーション(創造性)機能も重要な支援となる。

従来の社会福祉実践は、福祉サービスを必要としている人の「できないことに着目し、それを補完する目的で、してあげるケア観」に陥りがちであった。幸福追求、自己実現を図るケア観に立つと、福祉サービスを必要とする人の「できることを発見し、それを励ますケア観」が重要になる。

社会福祉実践は、その人の生育歴におけるナラティブ(narrative:身の上話、経験などに関する物語)に着目し、その人が望む人生を創り上げるナラティブ(出来事などに関する物語、語ること)に寄り添い支援することが求められている。(2021年2月14日)

(2021年3月25日記)