辻浩の「地域と福祉と学校をつなぐ社会教育」実践と研究

―回顧と課題―

はしがき

〇筆者(阪野)は、長い間先延ばしにしてきた辻浩(つじ・ゆたか)先生のご高著を再読し、拙稿――辻浩の「福祉と教育」による「地域づくり」を読む―辻浩著『現代教育福祉論』等のワンポイントメモ―(備考参照)を草した。そこで学んだことは、表層的の誹(そし)りを免れないが、約言すれば次の通りである。

● 辻の言説は「生涯学習と社会教育と教育福祉」「社会教育と地域福祉と地域づくり」「学校教育と社会教育と地域づくり」「共生と自治と社会教育」「歴史と理論と実践」「研究者と実践者と住民」などの視点や枠組みのもとに、また「歴史研究と社会調査とアクション・リサーチ」の手法を用いた多面的・多角的な思考によって展開される。そこに通底するのは、「子ども・若者あるいは成人が安定した生活基盤のもとで豊かな人間発達を実現することをめざす」地域づくりについての熱い思いと真摯な姿勢である。

●辻の3冊の単著を時系列に沿って見ると、辻の「生涯学習論」やそのひとつの側面である「地域づくり教育論」や「教育福祉論」の形成過程、すなわち社会教育や生涯学習の実践や研究の抽象化・体系化の方法と過程がわかる。それは、戦後日本の社会教育研究や生涯学習研究の到達点(成果)でもあり、次の新たな実践や研究への展望を開くものであると言えよう。辻は、研究者の立ち位置や方法について、地域住民や現場職員の「学習」による認識や行動を重視し、その「歴史と実践のなかから苦悩と喜びをともなって立ちのぼってくるような記述をめざしている」とする。強く意識したい。

● 辻の言説の特徴のひとつは、「社会構造の中で生み出される問題を見据え、制度・政策を求め、実践を展開する動態的なもの」である。しかも辻は、「学習権保障としての教育福祉」 を主軸(前提)に、教育全体のあり方を見直す教育改革の視点とともに、主体的・自律的な住民(子ども・若者や成人)による「地域づくり」に視座を置いて「論」を展開する。例によって唐突ではあるが、これらは「まちづくりと市民福祉教育」の実践と研究に課せられたものでもある。強く再認識したい。

〇この機会に、久しぶりに辻先生にご挨拶を申し上げたが、先生から『地域と福祉と学校をつなぐ社会教育』(私家版冊子、2024年)と題する冊子をご恵贈いただいた。名古屋大学大学院時代(2018年4月~2023年3月)の玉稿の一部を収録し、思いを綴ったものである。

〇筆者は、上記のような点を再確認しながらそれを拝読するなかで、本稿のようなモノをブログ読者に紹介したいという強い思いに駆られ、急ぎ集成作業を行った。そこで、辻先生に対しては失礼の極みであるが、事後承諾を得ることで本稿を投稿・アップさせていただいた次第である。従って、その一切の責任は筆者が負うものであことは承知している。先生と関係機関に対しては、まずはお詫びするしかない。

〇いずれにしろ、読者の皆さんには是非、辻先生の以下の「論稿」と「研究業績」を通して多くを学んでいただきたい。

(市民福祉教育研究所/文責:阪野 貢)

Ⅰ 「地域と福祉と学校をつなぐ社会教育」実践と研究

―辻浩 『地域と福祉と学校をつなぐ社会教育』(私家版冊子、2024年)―

『現代教育福祉論』の刊行から6年:名古屋大学で考えたこと

辻 浩

1.『現代教育福祉論』刊行の経緯

〇私が最初に単著として刊行した『住民参加型福祉と生涯学習―福祉のまちづくりへの主体形成を求めて―』(ミネルヴァ書房、2003年)は、領域的には福祉教育の研究ということができる。しかし、戦前の社会教育が翼賛体制に組み込まれたことから、たとえ福祉のためとはいえ、動員的になってはいけないと考え、住民が多様で切実な課題を抱えていることを強調し、そのことを理解できるように「学習の自由」が必要であることを訴えた。

〇そしてこの本を書いている頃から、1990年代半ば以降指摘されることになった貧困や格差の広がりについて授業で話すことが多くなり、社会教育の原論のテキストとして『現代の貧困と社会教育―地域に根ざす生涯学習―』(国土社、2009年)を編集した。これは切り口が明解でありながら社会教育の全体もわかるという点で反響が大きかったが、編者としては、前半の貧困や格差がすすむ中での社会教育実践の論稿と後半の社会教育の法や行政、施設の論稿が結びついていないと思った。その後、社会教育の計画論のテキストとして、『自治の力を育む社会教育計画―人が育ち、地域が変わるために―』(国土社、2014年)を編集することになったが、ここでも前半の自治体の計画や公民館の職員の仕事に関する論考と後半の地域課題の学習についての論稿が結びついていないと思った。

〇私がこのようなことに取り組んでいる間に、子どもや若者、女性の貧困に注目した研究がぞくぞくと発表された。また、障害のある人や外国にルーツをもつ人の研究も数多く発表されるようになった。私はそれらを紹介しながら社会的排除を克服する社会教育が求められていると授業で話していたが、何年かして、恩師の小川利夫先生の議論を受け継ぐようなものが必要ではないかと思うようになり、『現代教育福祉論―子ども・若者の自立支援と地域づくり―』(ミネルヴァ書房、2017年)を著した。貧困・障害・差別の問題を、理論、歴史、国際動向、学校づくり、地域づくり、から総合的に論じるものが1冊くらいあってもいいのではないかと考え、意識的に幅の広いものにした。

〇そこでようやく、教育福祉と社会教育と地域づくりが結びつけられるようになった。また、小川先生の教育福祉論を乗り越えることは考えず、受け継いで今の時代に照らして考えれば、自ずと何か見えるのではないかと思うようになり、小川先生が存命であれば、今の時代のどういうことに注目して研究をすすめるだろうと考えるようになった。そのようにしたことで、学校教育をどのように相対化して改革できるのか、組織労働の社会変革の力が低下している中で何に依拠して実践をすすめられるのか、といったことが自分の中で課題として明確になった。

2.研究室年報で考えたこと

〇『現代教育福祉論』の刊行の半年後に私は名古屋大学に赴任した。まず、研究室で発行されている『社会教育研究年報』(年報)を活性化させたいと思い、自分が率先して書くことにした。『現代教育福祉論』で書くべきことは全部書いたつもりだったが、自由に書ける機会ができると、教育福祉にかかわることばかりが頭をかすめ、結果的に、『現代教育福祉論』の補遺のようなものを書き続けることになった。

〇最初に書いた「『公害と教育』に関する教育福祉研究試論―森永ひ素ミルク中毒事件における『恒久救済』をめぐって―」(年報第33号、2019年)は、公害の被害にあった人やその家族はどのように自己を形成していくのか、いわば教育福祉における人格論を考えようとしたものである。このことに取り組むのには、中坊公平『私の事件簿』(集英社新書、2000年)の中で、安い粉ミルクを子どもに飲ませたことで自分を責める母親の話を聞くと「鉛を飲んだようだった」という記述が頭からを離れなかったということがある。また、大前哲彦先生から、ここでの補償の仕方は東日本大震災での原発事故の補償でも参考になるのではないかという話をうかがっていたこともかかわっている。我が子が障害を負わされたという怒り抱きながらも、子どもたちに何を残すべきかを考えて、一時金での補償ではなく生涯にわたって必要な医療・教育・福祉を受けられる「恒久救済」という補償を求めた親たち、その運動にかかわっていく医療や教育の専門家、報道関係者、そして誠実に責任を果たし再発防止にも取り組む加害企業。社会教育は社会運動の中の学びに注目してきたが、このような社会運動における合意形成に感銘を受けた。

〇次に書いた「『教育福祉的生涯学習』から見た教育基本法解釈の課題―困難を抱えた人々の連帯による教育の改革―」(年報第34号、2020年)は、現行の教育基本法で生涯学習が教育全体の理念となり(第3条)、教育の機会均等に障害のことが入ったことから(第4条)教育基本法の全条文を読み解くととどうなるのかを考えたものである。現行教育基本法は、教育の目標が徳目的に並べられていること(第2条)、私事である家庭教育に介入したこと(第10条)、教育行政による支配の可能性がないことを前提にしていること(第16条)、教育振興基本計画によって行政の権限が強化されたこと(第17条)など、大きな問題をもっている。また、生涯学習も「その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」とされ、個人の豊かな自己形成ではなく、社会に貢献することが中心になりかねない条文になっている。しかし、法律として存在している以上、可能な限りいい方向に向かうように解釈できないものかと、空想的ではあるが、第3条と第4条を結びつけて「教育福祉的生涯学習」という概念を設定して、そこから教育全体を考えてみた。

〇3つ目に書いた「教育福祉実践を担うNPO・市民活動と公的社会教育―新しい価値観の創造と行政的・市民的承認の地域における結合―」(年報第35号、2021年)は、NPOが最先端の教育福祉実践を切り拓いている中で、職員の異動が激しい行政の社会教育は何をすべきかを考えたものである。このことに思い至ったのは、岐阜大学での社会教育主事講習の時である。NPOが展開している教育福祉の実践の話は学生が関心をもって聞くことなのに、そこでは反応が鈍かった。なぜだろうと考えて咄嗟に思い浮かんだことは、公務員や教員である受講者にとって、最先端の実践を切り拓いているNPOのようなことをするのは無理だと思われたのではないかということであり、そうであれば、NPOと協働する公的社会教育のあり方を示す必要があるということであった。そこで思い出したのが、西東京市の公民館での困難をかかえた人のことを考える講座のことである。ここでは、子ども・若者支援でも、母子世帯支援でも、性的マイノリティのことを考える講座でも、NPOの人から優れた実践の話を聞いた後、公民館職員が受講者同士の意見交換をリードし、アフターミーティングを呼びかけ、そこからさまざまな活動が立ち上がっていく。正規の行政の社会教育職員は頻繁な異動の中でかつてのような専門性を身につけることができず、非正規の職員は社会教育実践に長年取り組んでも決定権が与えられない。このような行政の社会教育職員の置かれている状況を率直に認めて、最先端の取り組みを行っているNPOが発信してる新しい価値観を地域・自治体に定着させていくことが公的社会教育の課題ではないか考え、そこでは古い価値観と対峙することも必要で、簡単にできる仕事ではないことも指摘した。

〇4つ目に書いた、「『学校から社会への移行期』における教育福祉と学校改革―『総合教育政策』の可能性―」(年報第36号、2022年)は、社会教育や教育福祉がもっとも必要な時期として「学校から社会への移行期」について考えたものである。社会教育の歴史を思い返せば、上級学校に進学できない農村青年や勤労青年の教育に力を注いできた。今日ではほとんどの子どもが高校に進学しているが、高校を中退した若者がどのように社会に出ていくことができるかが課題となり、高校や大学を卒業しても社会でつまずいた時の立ち直りの支援も課題となっている。また、障害のある人が特別支援学校高等部を卒業した後に、大学や専門学校に進学することが少なく、学習・文化・スポーツ活動に参加することも難しい。障害者権利条約を批准したにもかかわらずこのような状態になっていることから、文部科学省でも障害者の生涯学習のあり方を検討する有識者会議を設置して、モデル事業を委嘱している。有識者会議のメンバーでもある田中良三先生が学長を務める見晴台学園大学にかかわり、そこから「障がい者生涯学習研究会」や「全国専攻科(特別ニーズ教育)研究会」に参加して、学校卒業後の社会教育の整備だけではなく、卒業後の生涯学習を見通した学校教育の改革がめざされていることに感銘を受けた。このような中で、私は中央教育審議会生涯学習分科会の委員になり、生涯学習を所管しているのが総合教育政策局であることからすすれば、初等中等教育局と高等教育局にはたらきかけて「総合教育政策」の内実をつくってほしいと機会があるたびに発言した。また、附属中学・高校の校長を併任することになり、大学受験で終わるわけではない生涯学習時代にどのようなことを考えなければならないのかを生徒に話し、『希望への学びのために―「生涯学習の校長」が学校で語ったこと―』(私家版、2023年)にまとめてみた。

〇5つ目に書いた「教育福祉から見た『働くこと』による人間発達と地域社会―『もう一つの経済循環』を視野に入れて―」(年報第37号、2023年)は、困難をかかえた人の支援として働くことを位置づけることが必要であり、そのために人間らしい働き方がどのようにつくられつつあるのかをまとめたものである。ここには、学部時代に学んだエンゲルスの「猿が人間になるについての労働の役割」や「子どもの遊びと手の労働研究会」の取り組み、障害者の共同作業所づくりの理念、大学院時代に出会った「人間発達の経済学」「内発的発展論」「地域内経済循環」の考え方が背景にある。また、前任校で地域福祉のあり方を考えている中で出会った労働者協働組合や農福連携事業の取り組みや、若者支援の最先端を切り拓いている文化学習協同ネットワークで、「働くこと」をめぐって、その時々の取り組みを教えてもらったことが影響している。そして、社会教育・生涯学習研究所で福島県飯館村や長野県阿智村にかかわる中で、地域・自治体の最大の課題である人口減少に歯止めをかけるには、若者の目から見て、自分の願いが実現できそうな働き方ができそうかどうかということがそこに住むかどうかの分かれ目になることがわかったことも大きいことだった。このような「もう一つの経済循環」は社会に参加してその人らしく生きることができる仕組みではあるが、まだ局所的であり、大きな流れにするためには、住宅政策や社会保障制度の改革を求める運動ともかかわらせる必要がある。

3.教育福祉研究において心すべきこと

〇教育福祉という用語はまだ定着していないものの、困難をかかえた子ども・若者への関心が高まり、多くの研究が発表されるようになってきている。その原因として、格差や貧困の広がりが深刻に受け止められていることがあると思われるが、一方で、安易にこの研究に関心が向けられるという側面もあるのではないだろうか。教育福祉研究によって、これまでの研究の欠けた部分を埋めることができ、次々と起きる問題とそれに対応した実践には新しさがあり、そのことに取り組むことは社会正義にもかなう。しかし、教育福祉研究は人の困難を研究材料にする罪深さがあり、困難の原因を明らかにすることでレッテル貼り・宿命論につながることもある。その意味では、教育福祉研究には、子ども・若者の権利保障の立場に立ち、その運動に参加し、痛みを感じながら取り組むことが必要であり、その上で、表層的なことではなく本質的なことを見定めて研究する必要があると考える。

〇教育福祉を提唱した小川利夫先生は、進学できる青年と働く青年という「二つの青年期」に注目し、差別的な後期中等教育を問題にした。しかしその後、子ども・若者に限定しない教育福祉の研究も行われるようになっている。私も教育福祉を成人や高齢者の課題として授業で話していた時期もあるが、『現代教育福祉論』では子ども・若者の課題として考えた。すべての世代に教育と福祉の連携が必要ということにすれば、教育福祉研究の対象が広がる一方で、学校教育の差別的構造を改革するという教育福祉がもっていた重要な視点が入らなくなるということをわかっておく必要がある。また、子ども・若者の教育福祉の研究は、奨学制度のような学校教育福祉と居場所づくりのような社会教育福祉に分けることができるが、その重なりや関連を意識して、学校教育の改革につなげることに力点を置くのか、それぞれの領域の制度や計画、技術に力点を置くのかを考える必要がある。

〇教育福祉は当初、中卒集団就職者の自立、児童養護施設入所児童の高校進学率の低さ、障害児の不就学などに、自治体労働者や福祉施設職員、教職員が取り組み、その背景に労働組合や自主的な研究会があった。しかし今日、そのような組織的な労働者の社会運動の力は低下していく。このような中で、教育福祉と地域づくり教育の担い手はどのように変化してきたのか、それぞれの時代に精一杯の実践がどのように展開されてきたのかを跡づけるために、『<共生と自治>の社会教育―教育福祉と地域づくりのポリフォニー―』(旬報社、2022年)を著した。しかし現実の公務労働者をめぐる状況はますます厳しくなり、人員が削減され、非正規・委託で働く人が増え、手薄になる地域の末端を住民が「我が事・丸ごと」考えて支えることが期待されている。このような地域・自治体の全体構造を理解しないで、教育福祉実践だけに注目すると、実践者をますます過酷な状況に追い込むことになるのではないだろうか。そこで、今日の地方自治の動向の中で、優れた社会教育実践の創造と生活ができる労働条件の確保を同時に追求する道はないものかと、『地方自治の未来をひらく社会教育』(自治体研究社、2023年)を編集したが、まだ自覚的な公務労働者の苦悩と実践をいくらか前向きに示すことしかできていない。

〇教育福祉は困難をかかえた子どもの問題に限定するにせよ、そこから競争主義的な教育全体の問題に言及するにせよ、「国民の学習権確保」の課題として提起された。しかしその後、ポストモダンの思想的背景をもった主張があらわれ、同じ目の高さで交流することや異なる他者が出会うことの豊かさを実感することなど「関係形成」や「相互承認」に価値が置かれるようになり、さらには、困難をかかえた人の権利保障の取り組みは、低い位置にいる人を人並みに救い上げていくという上下関係でものを考えているとの指摘までなされるようになった。このような「権利保障の反作用」という指摘に対して、私は「関係形成・相互承認の反作用」ということがあるのではないかと考えてきた。そして、見晴台学園大学(発達障害の子ども・青年のための無認可の学園)や専攻科で在学期間を延長しようとする取り組みに触れて、その思いを強くしている。同じ人間として豊かな関係をつくることを否定はしないが、簡単にそのようなことができるとは考えられず、マジョリティとしての贖罪(しょくざい)の意識を潜(くぐ)り抜ける必要があり、そのためには、権利保障の取り組みに参加することが必要ではないかと考える。また、恵まれない環境が今なお存在しているにもかかわらず、社会的・制度的な課題に目を向けないのは、権利保障を求めてきた人びとの歴史と今日の取り組みを蔑(ないがし)ろにするものであり、関係形成や相互承認ができるようになったことだけを評価することは、自分の至らなさを反省するという意味で、国民総懺悔的な思考を広めることになるのではないだろうか。このような問題意識をもって、『高度経済成長と社会教育』(大空社出版、2024年)を編集したが、そこでは「権利としての社会教育」の歴史的文脈と課題を再確認し、形而上学に流れることが厳しく批判されていたことから示唆を得ることができた。

〇『現代教育福祉論』から6年、名古屋大学で研究と教育をする中で、教育福祉研究にはこのように考えなければならない課題があることに気づいた。このことを個々の論文に書く込むことはできないが、研究者としてのスタンスとして意識しておく必要がある。また、若手・中堅の研究者によって、教育福祉の個々の事象を取り上げた研究がなされていくと思われるが、年長の研究者によって、教育福祉全体を歴史の大河に照らして総括されることが何年かに一度は必要なのではないかと思っている。

出典:辻浩「教育福祉研究の展開のために」『地域と福祉と学校をつなぐ社会教育―回顧と課題―』(私家版冊子、2024年)1~5ページ。

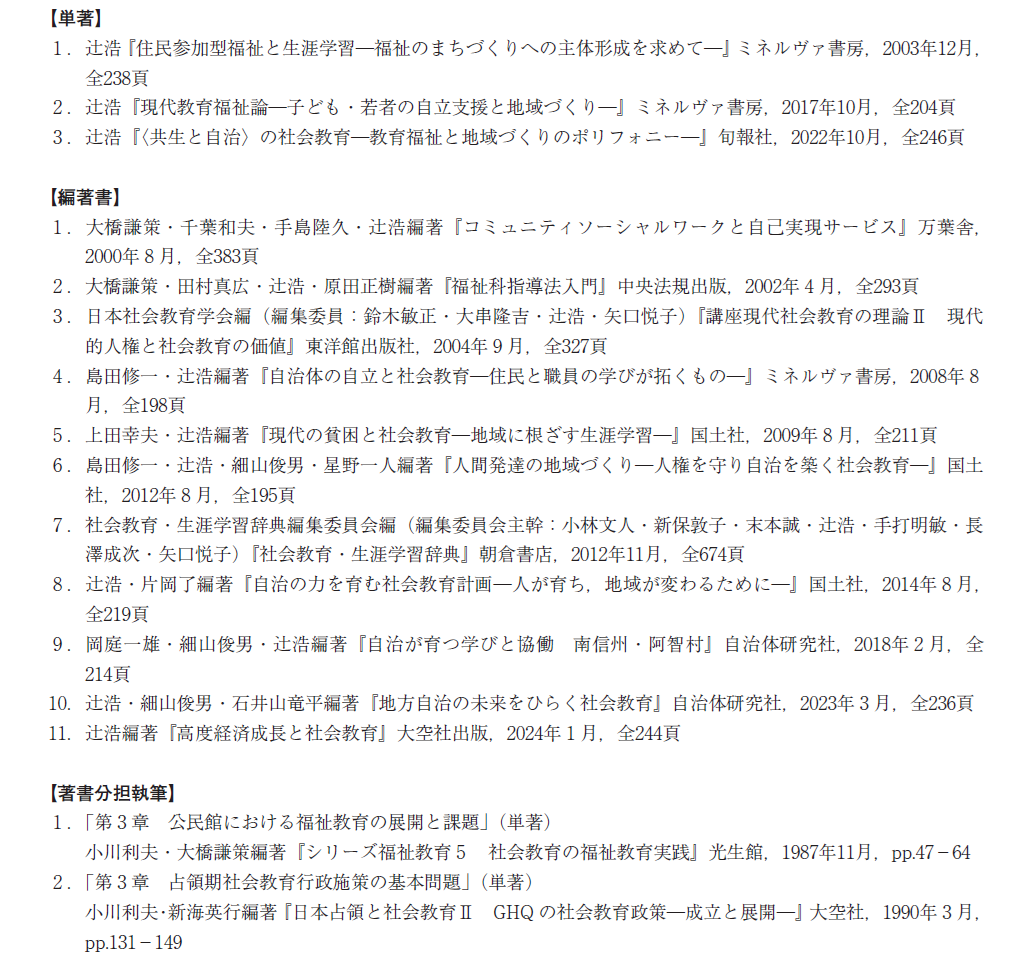

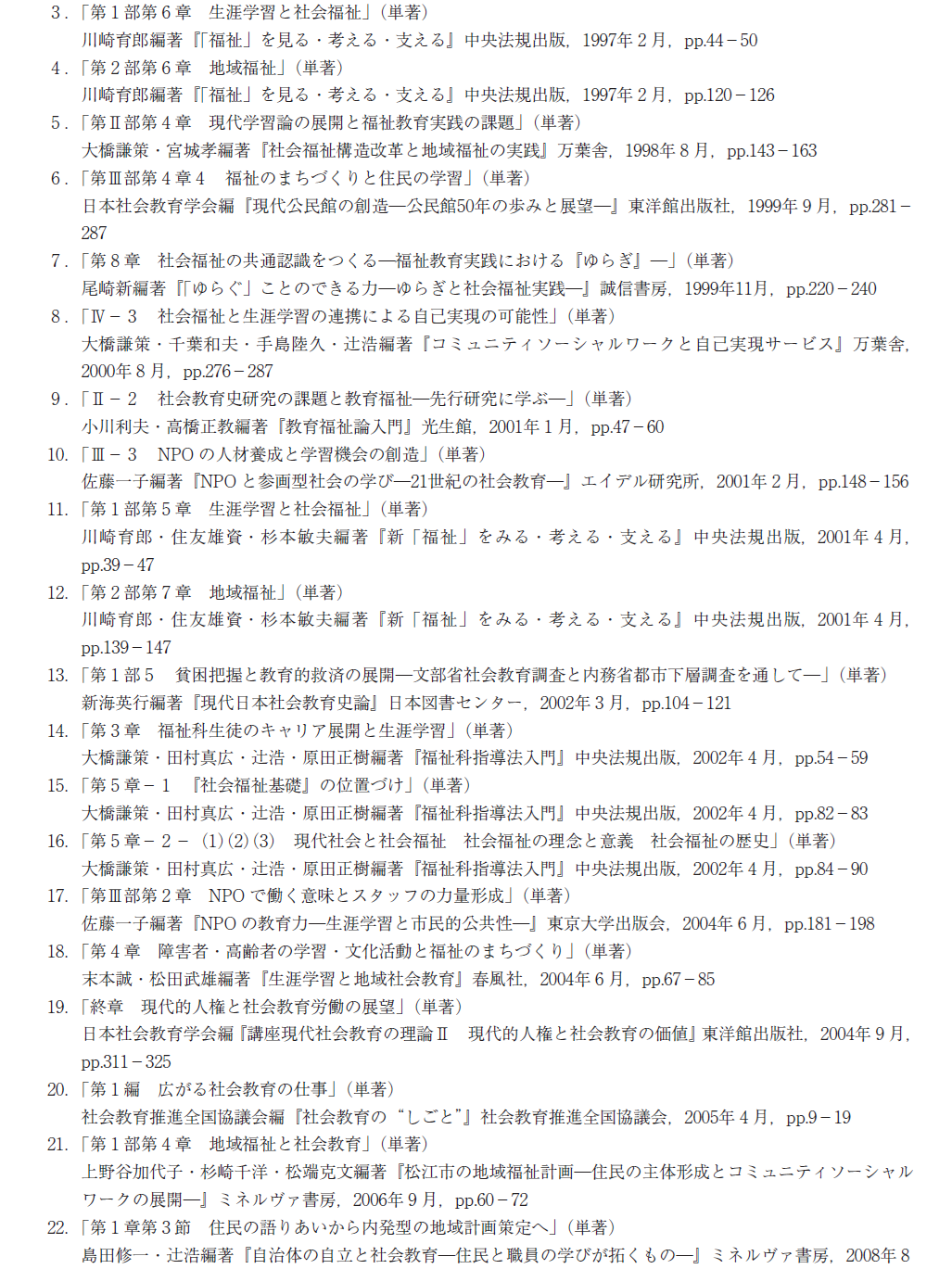

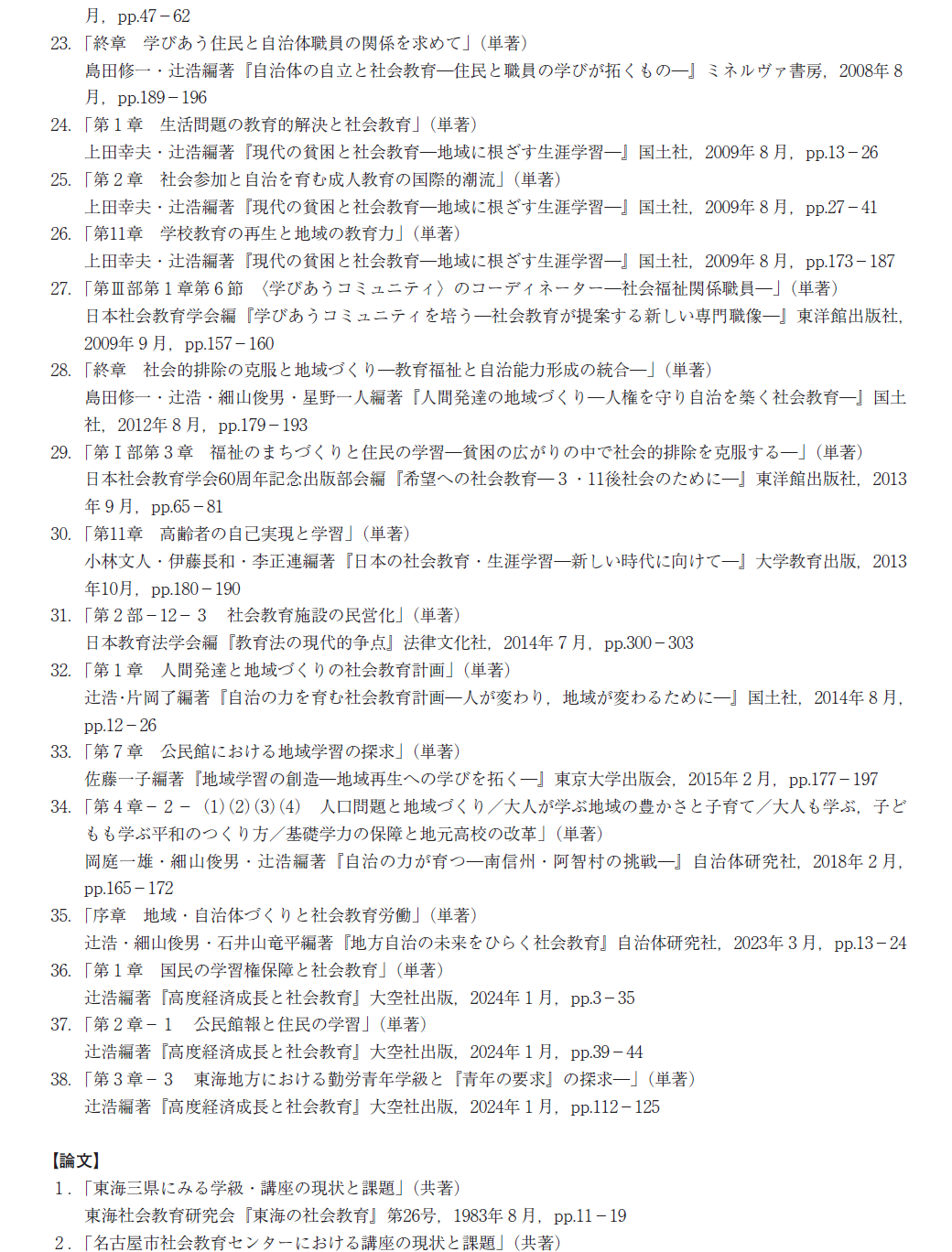

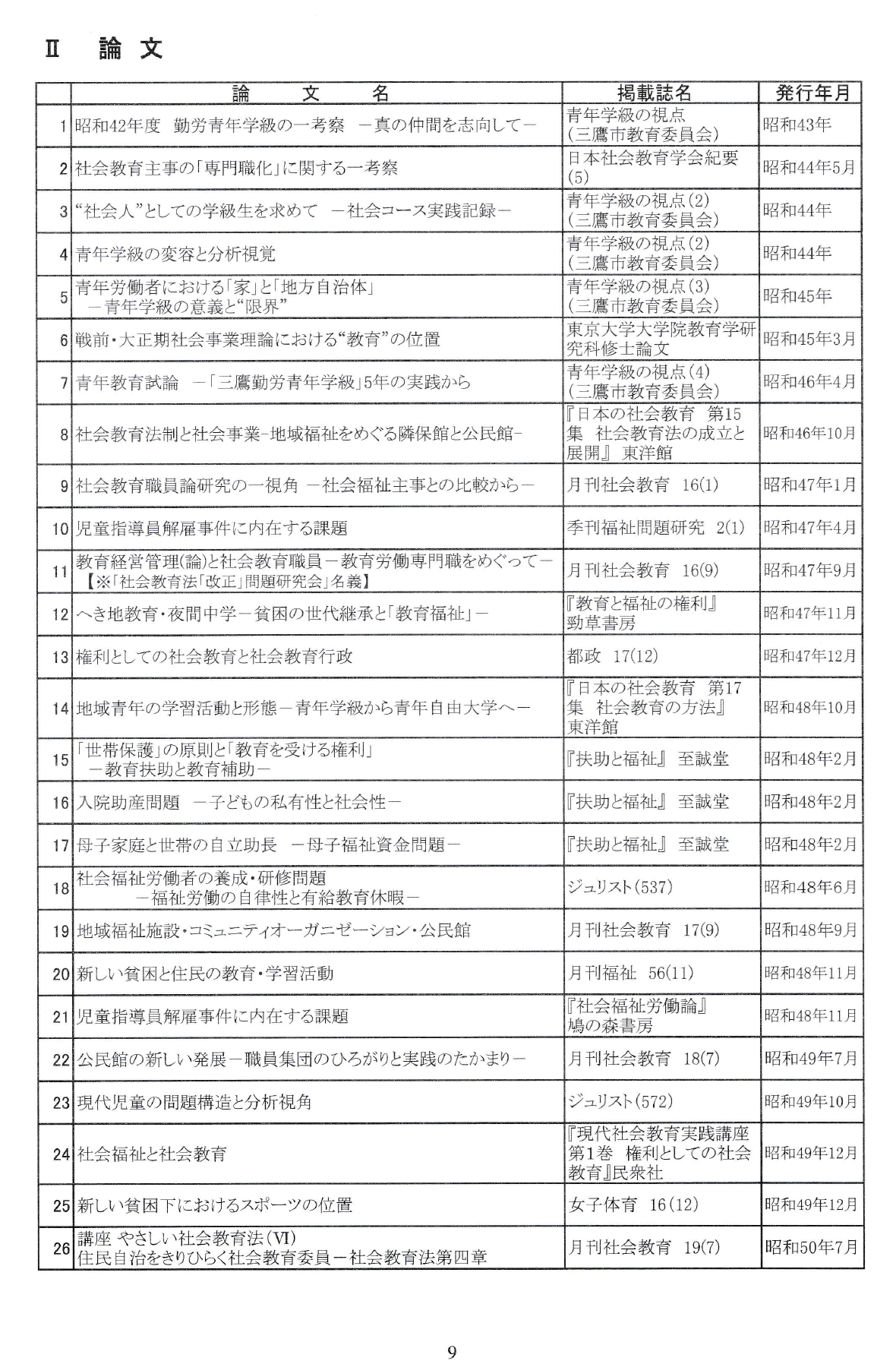

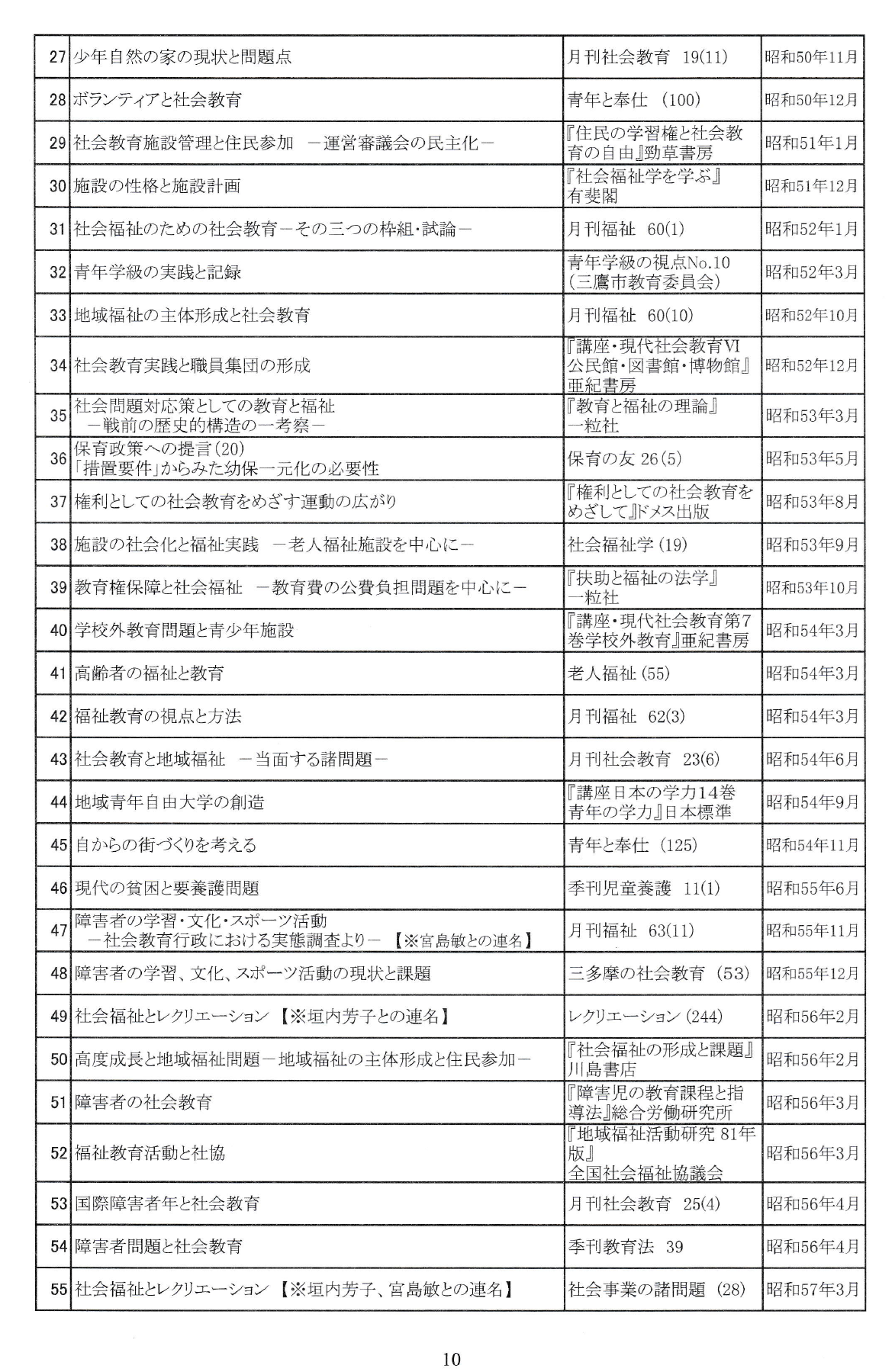

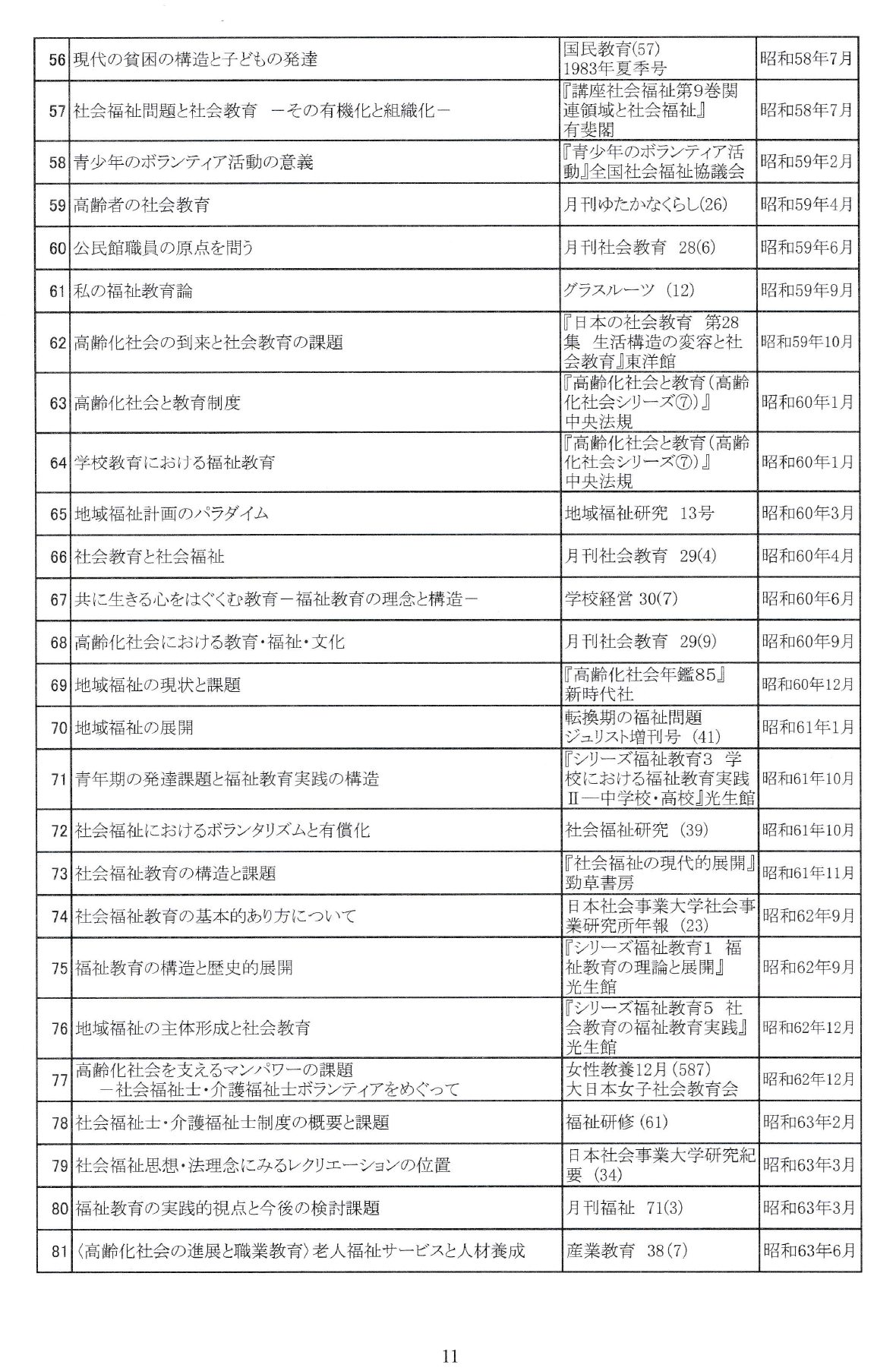

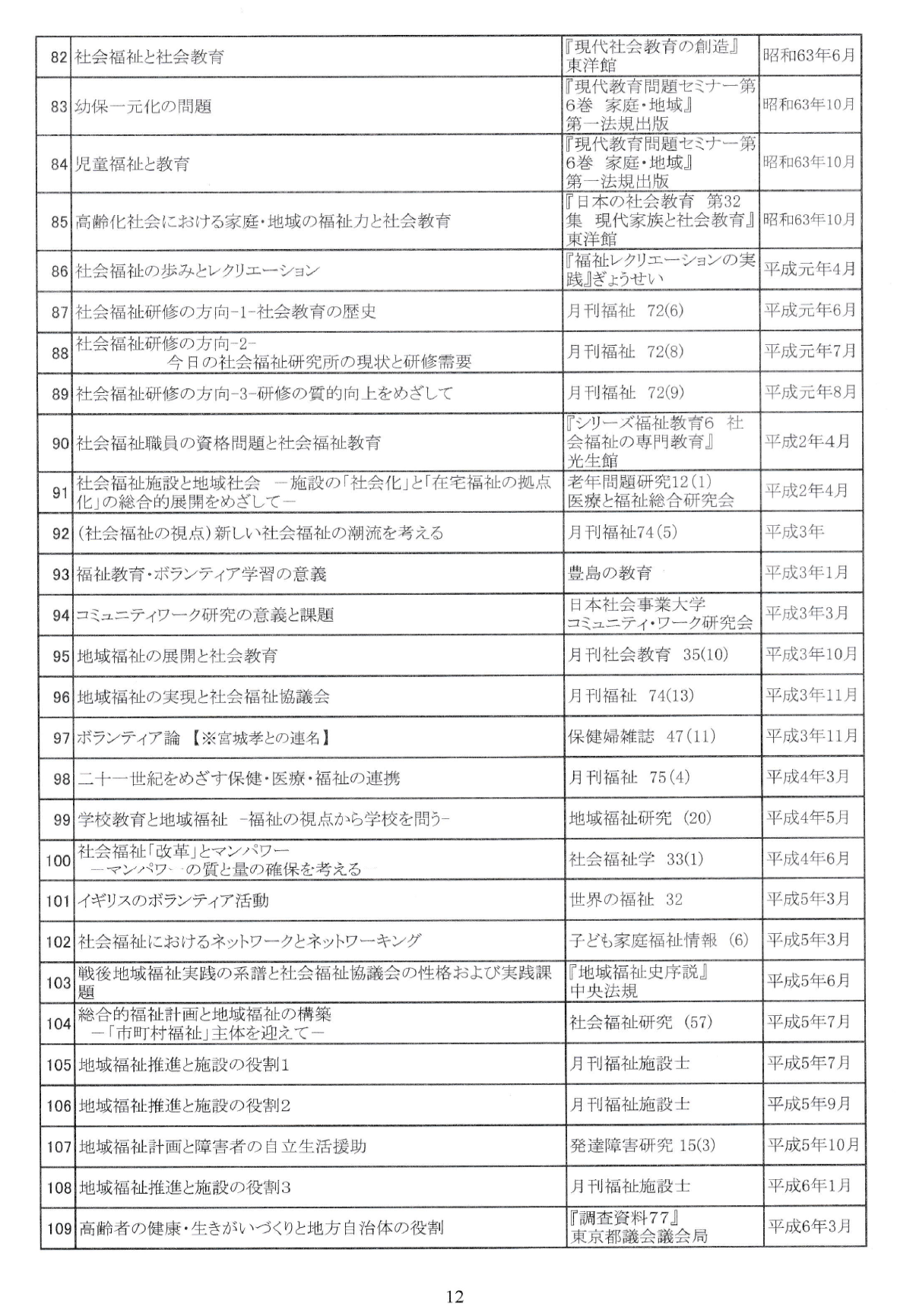

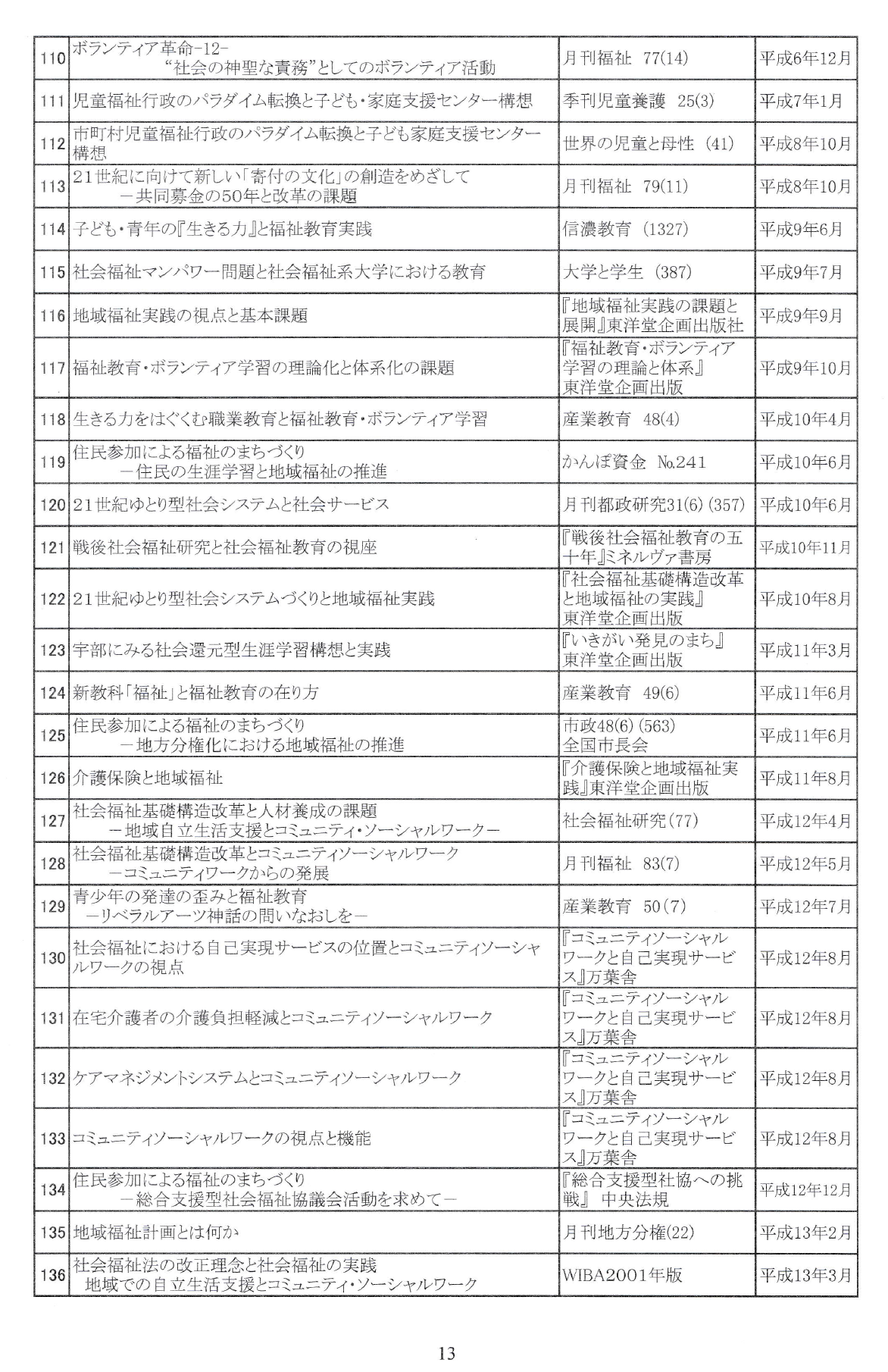

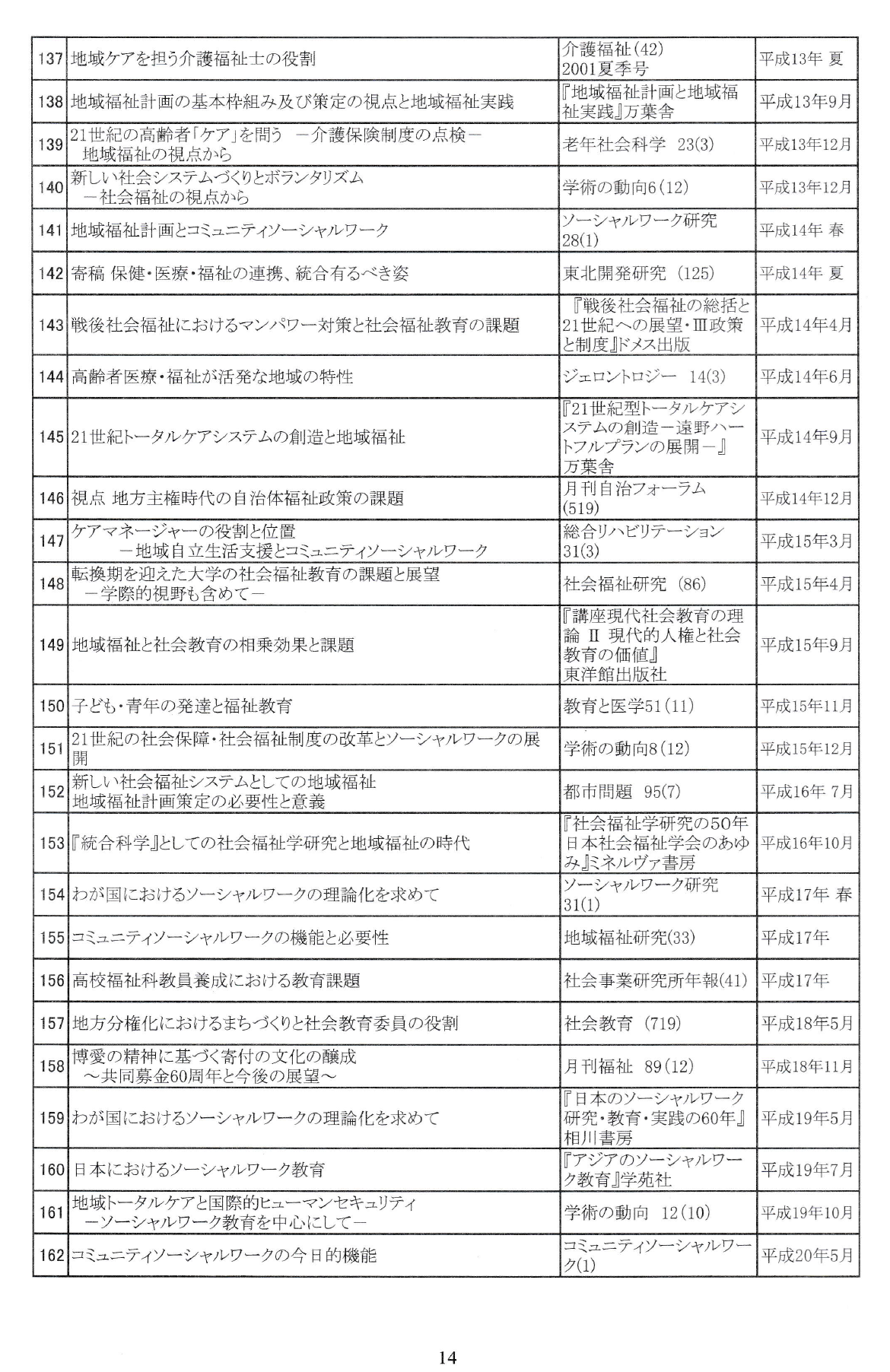

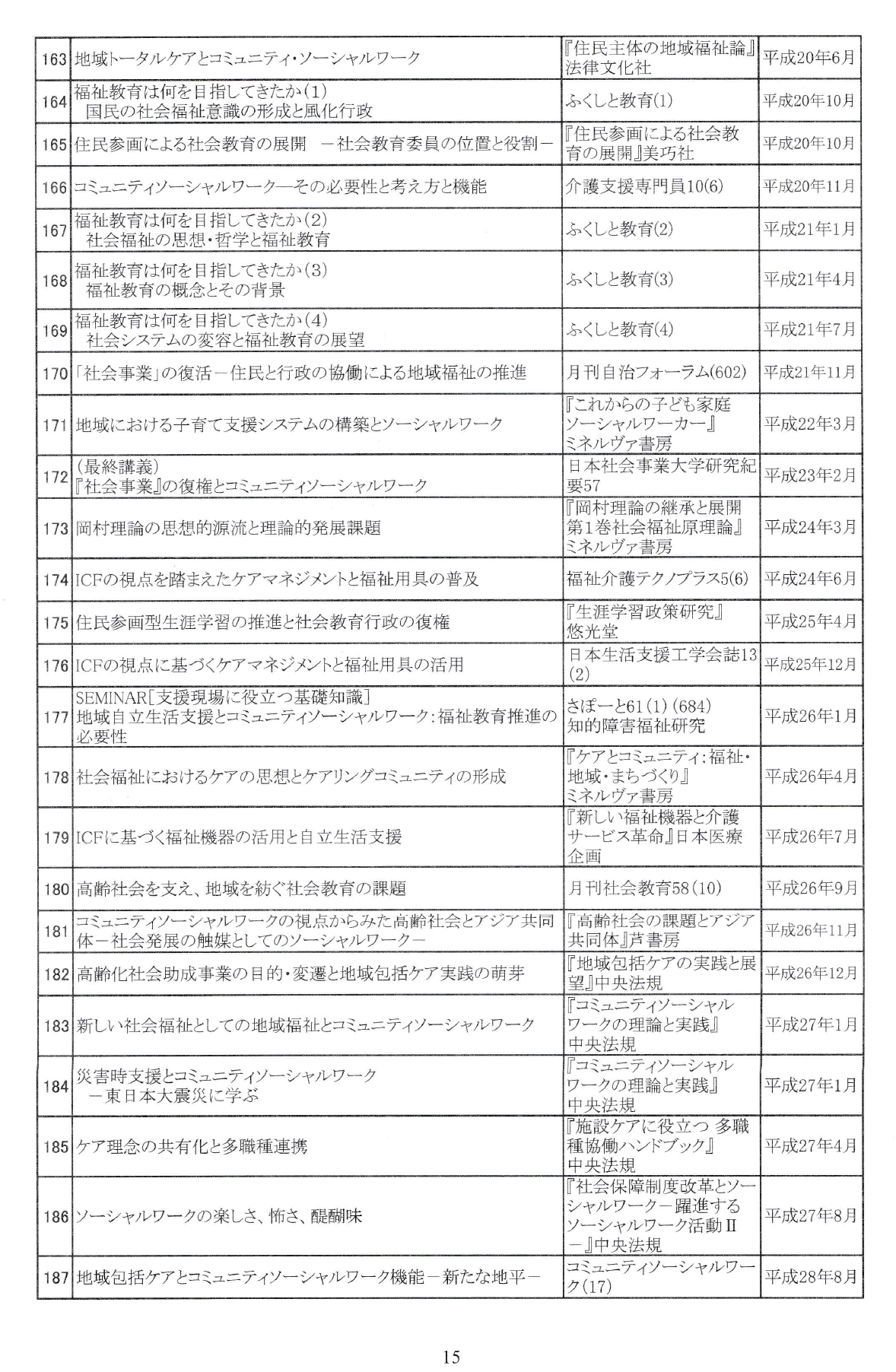

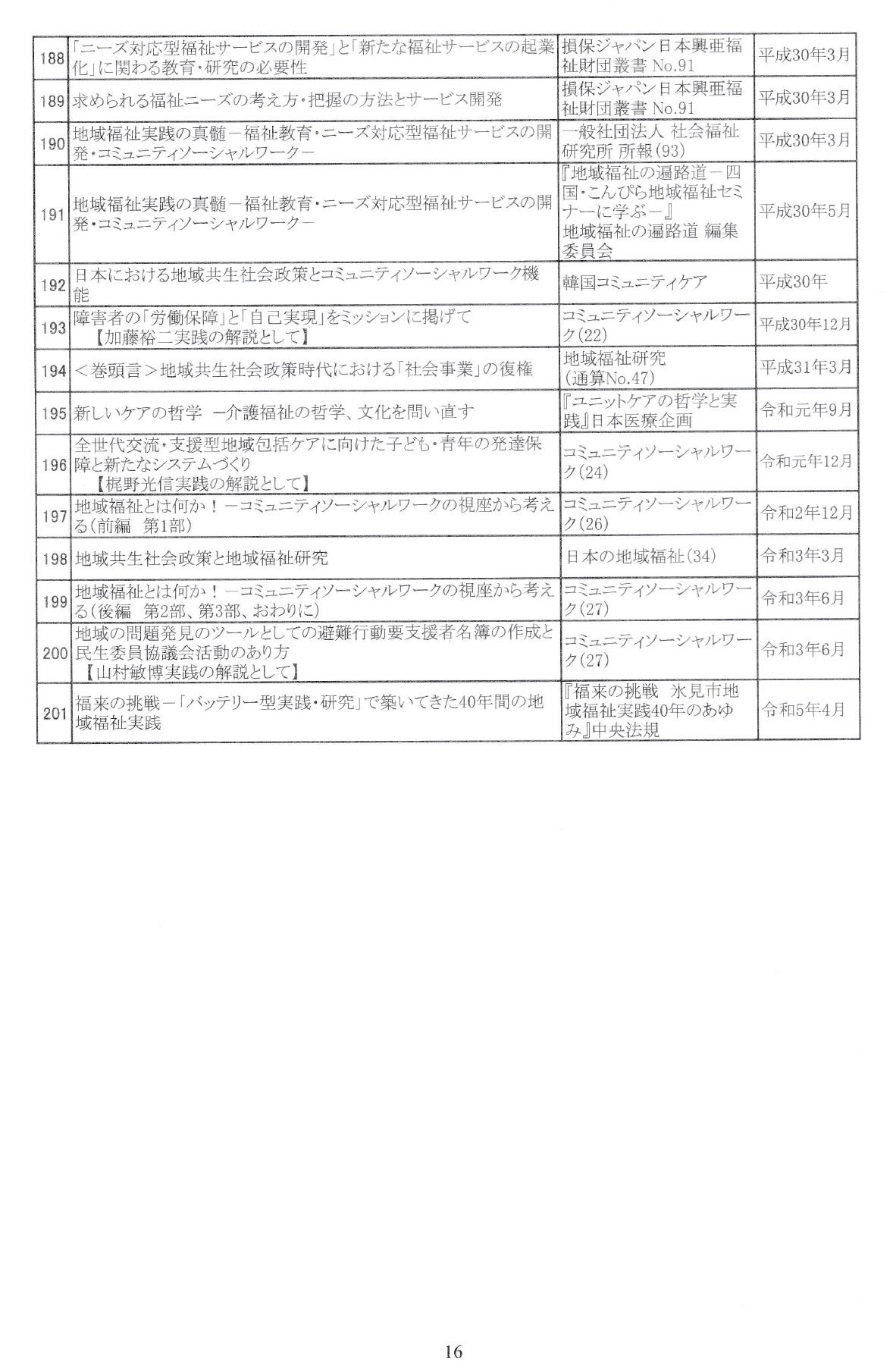

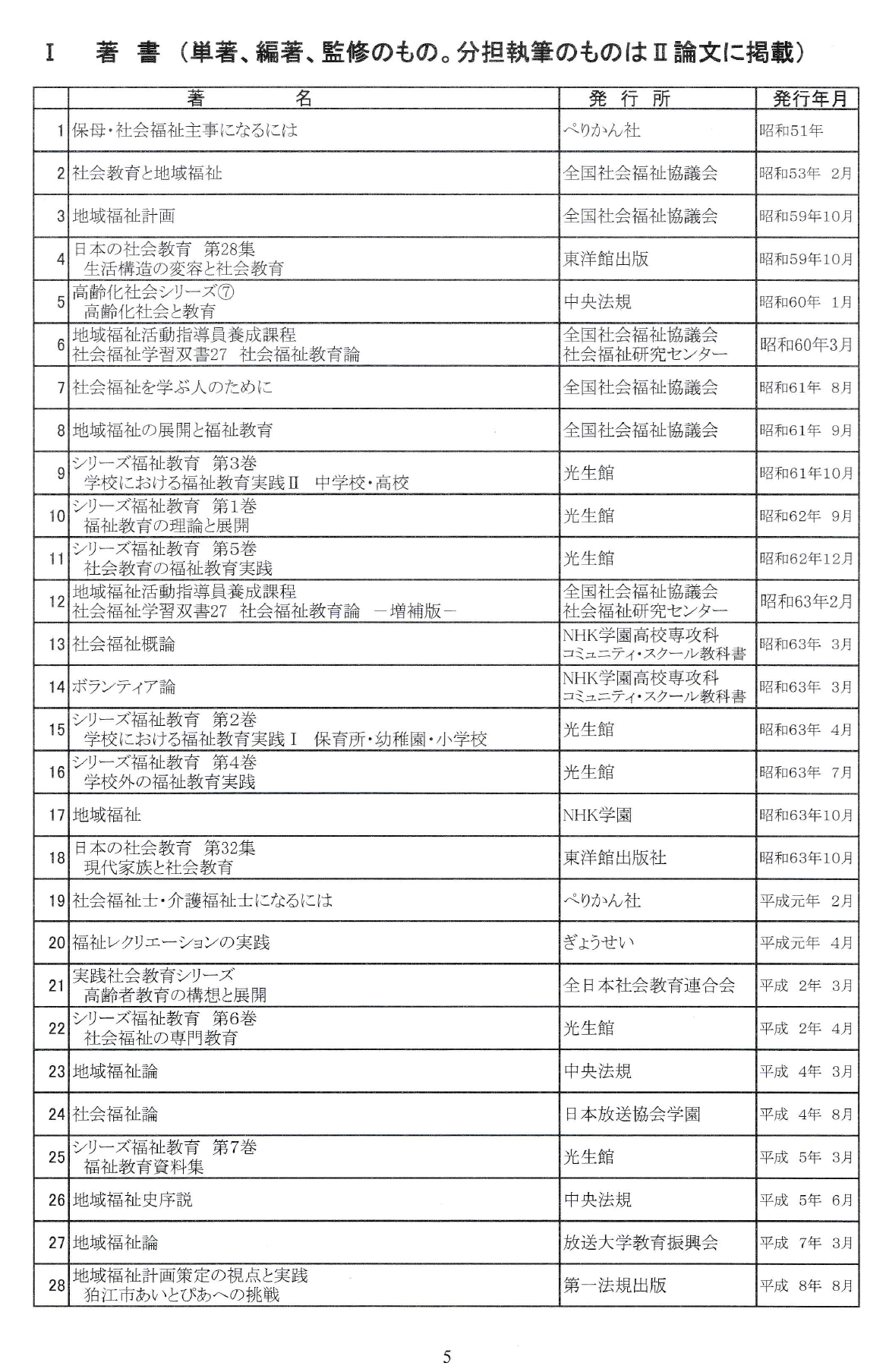

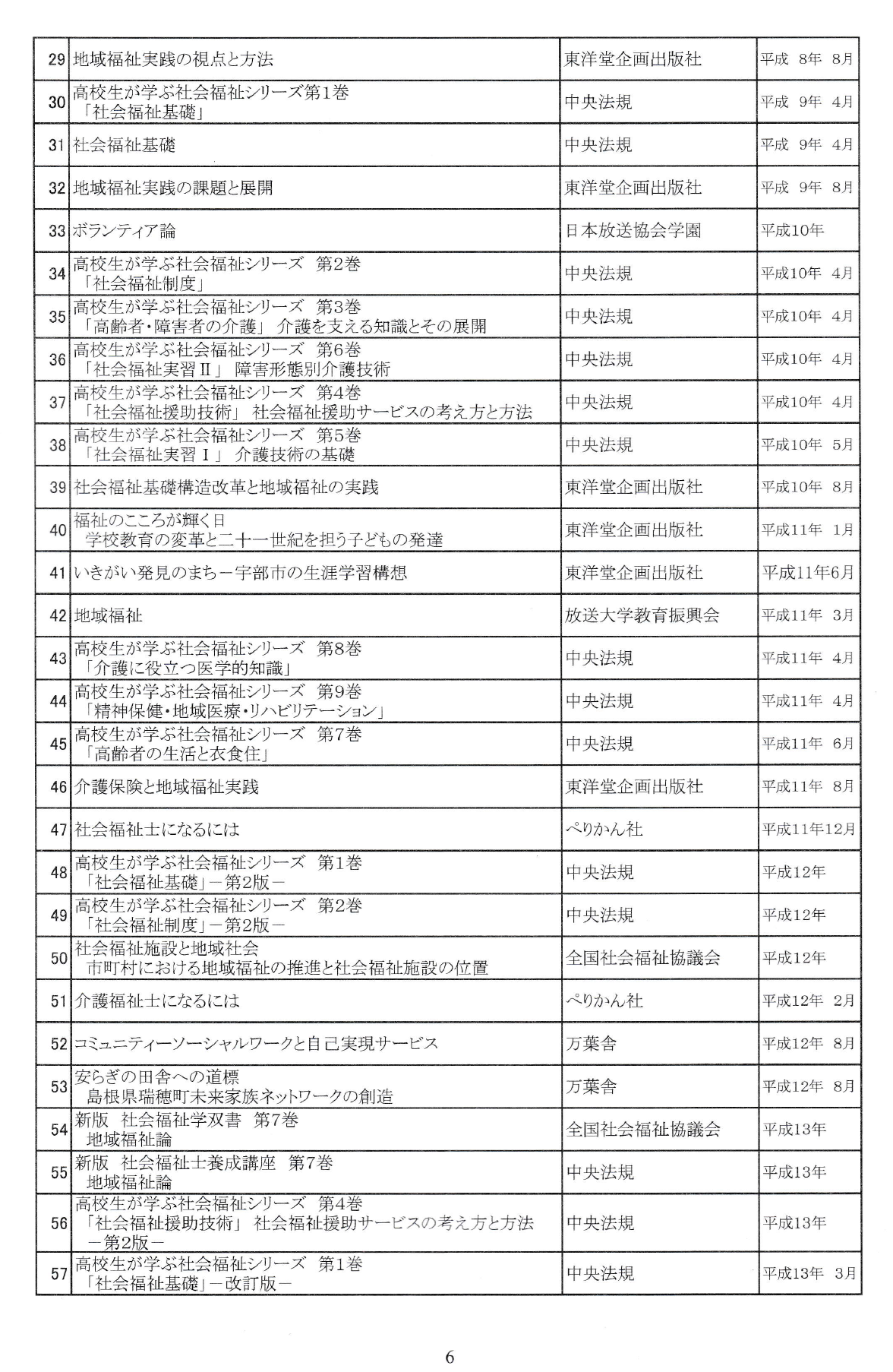

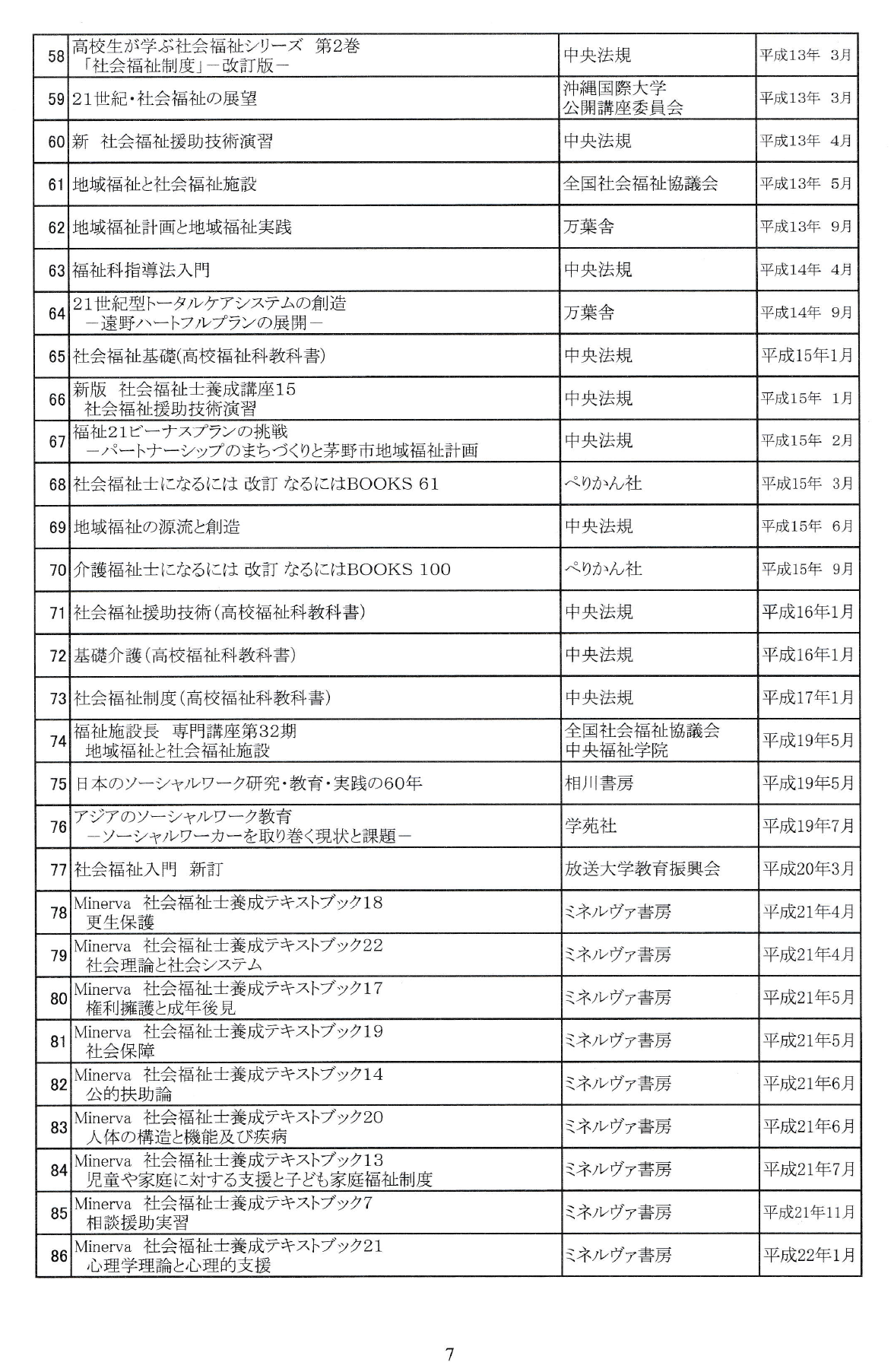

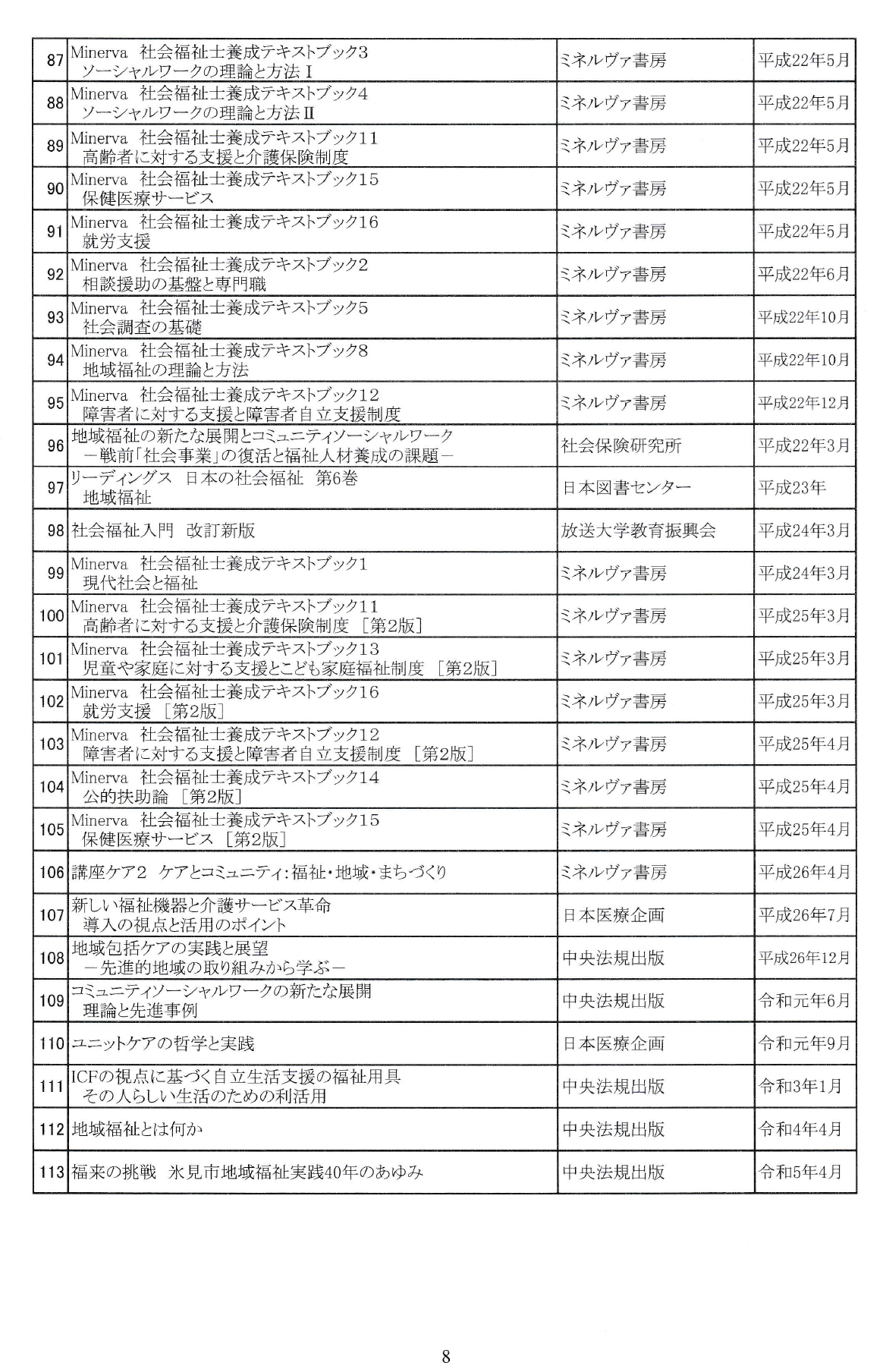

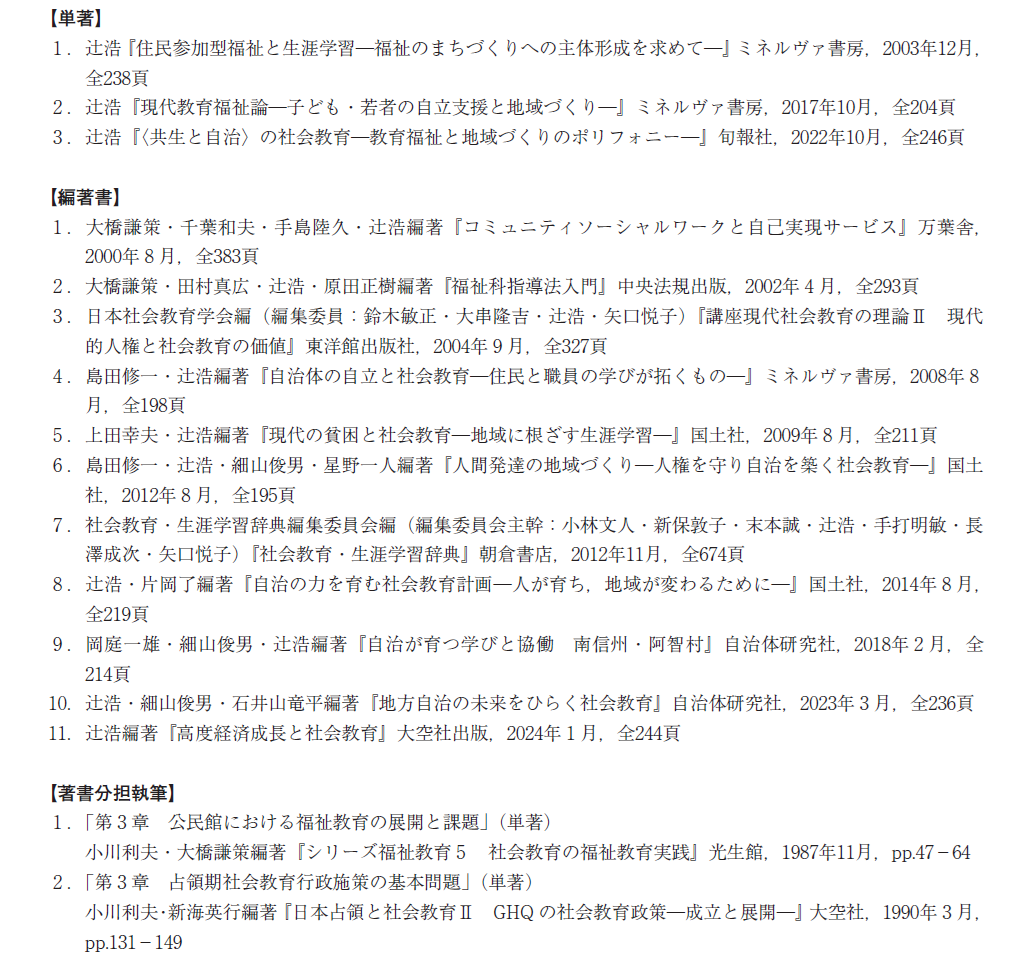

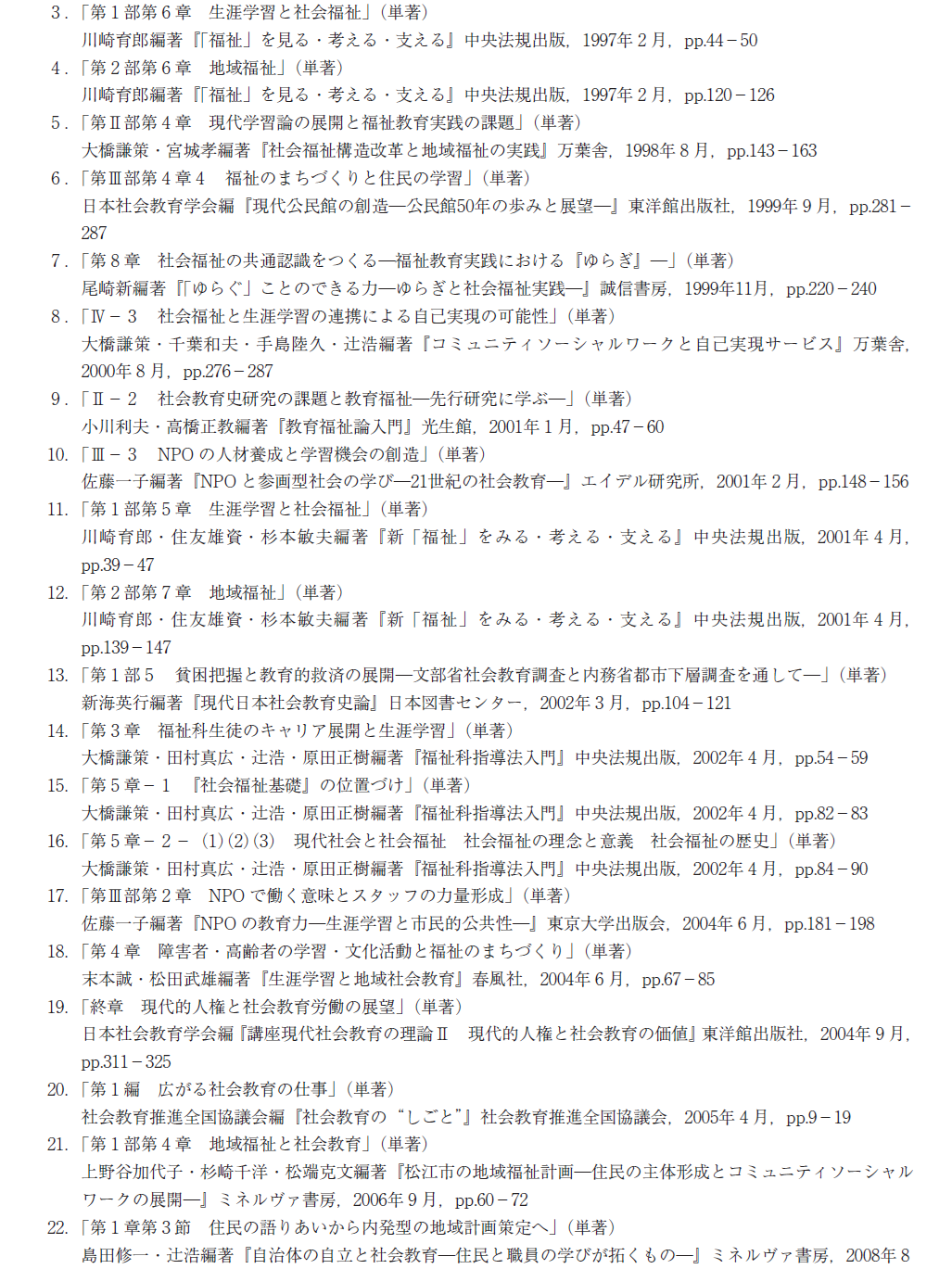

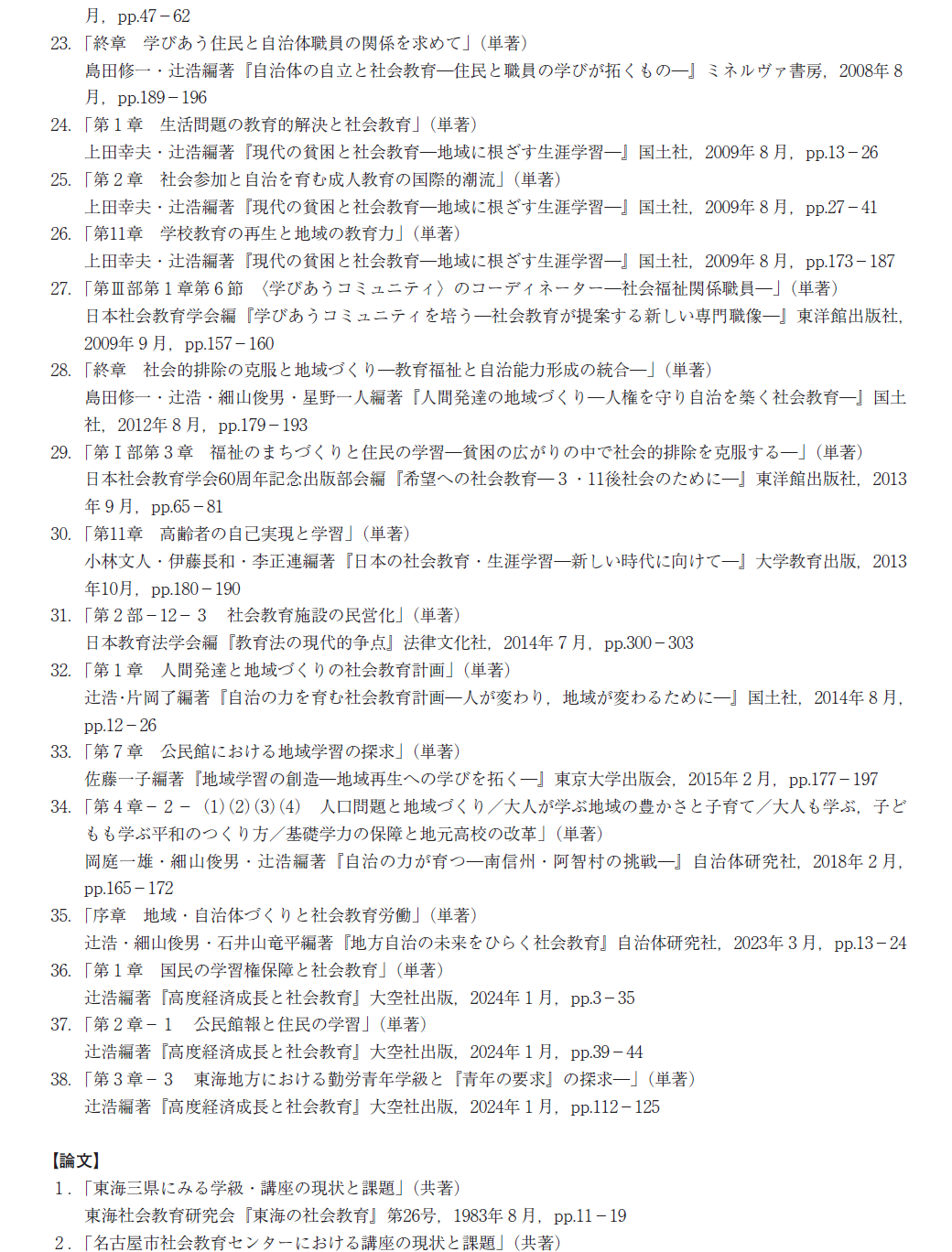

Ⅱ 研究業績(抜粋)

謝辞:本稿の掲載について辻浩先生と名古屋大学大学院教育発達科学研究科に衷心より厚くお礼申し上げます。/市民福祉教育研究所:阪野 貢

備考:<雑感>(212)阪野 貢/辻浩の「福祉と教育」による「地域づくり」を読む―辻浩著『現代教育福祉論』等のワンポイントメモ―/2024年8月1日/本文、をご参照下さい。