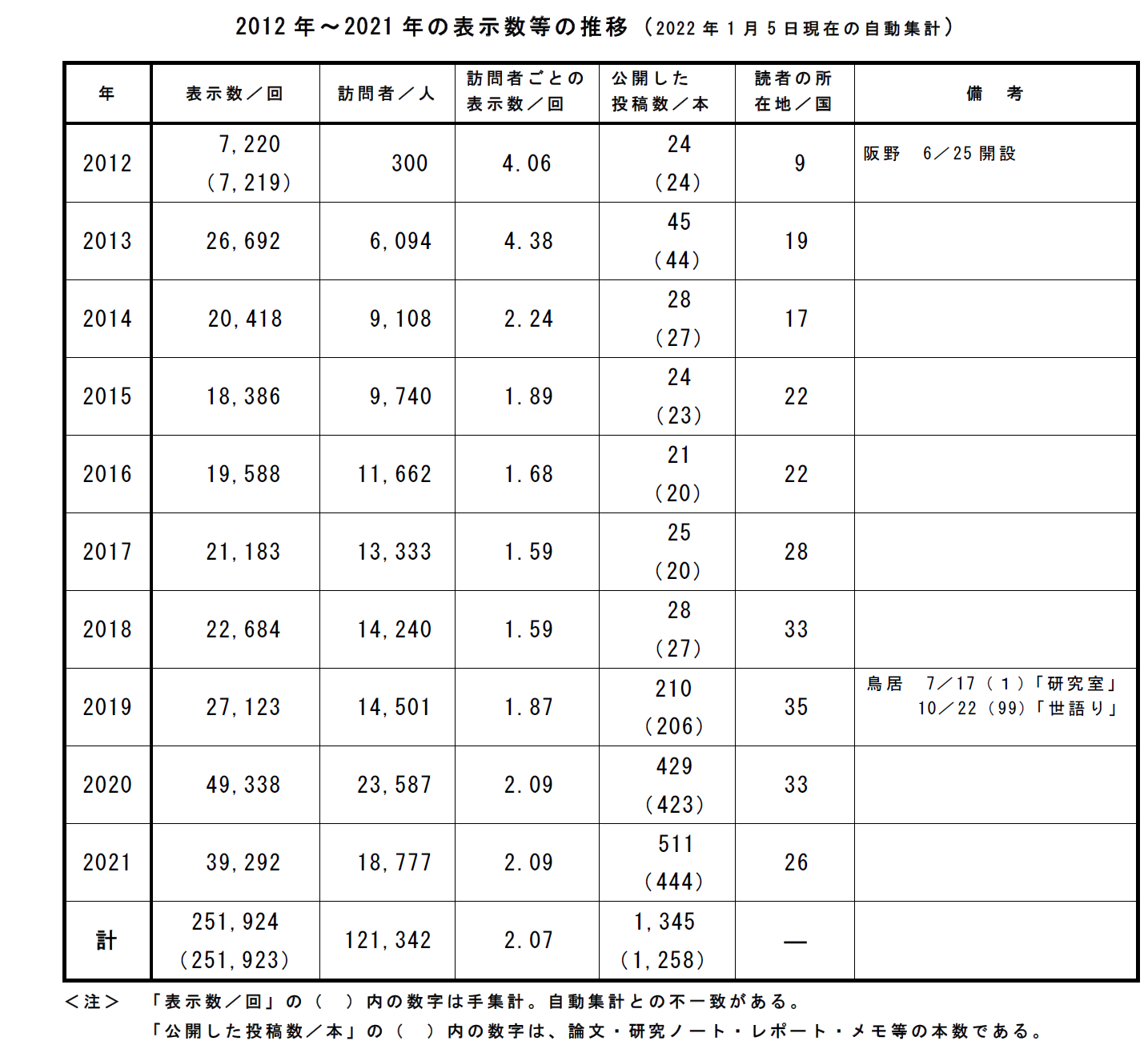

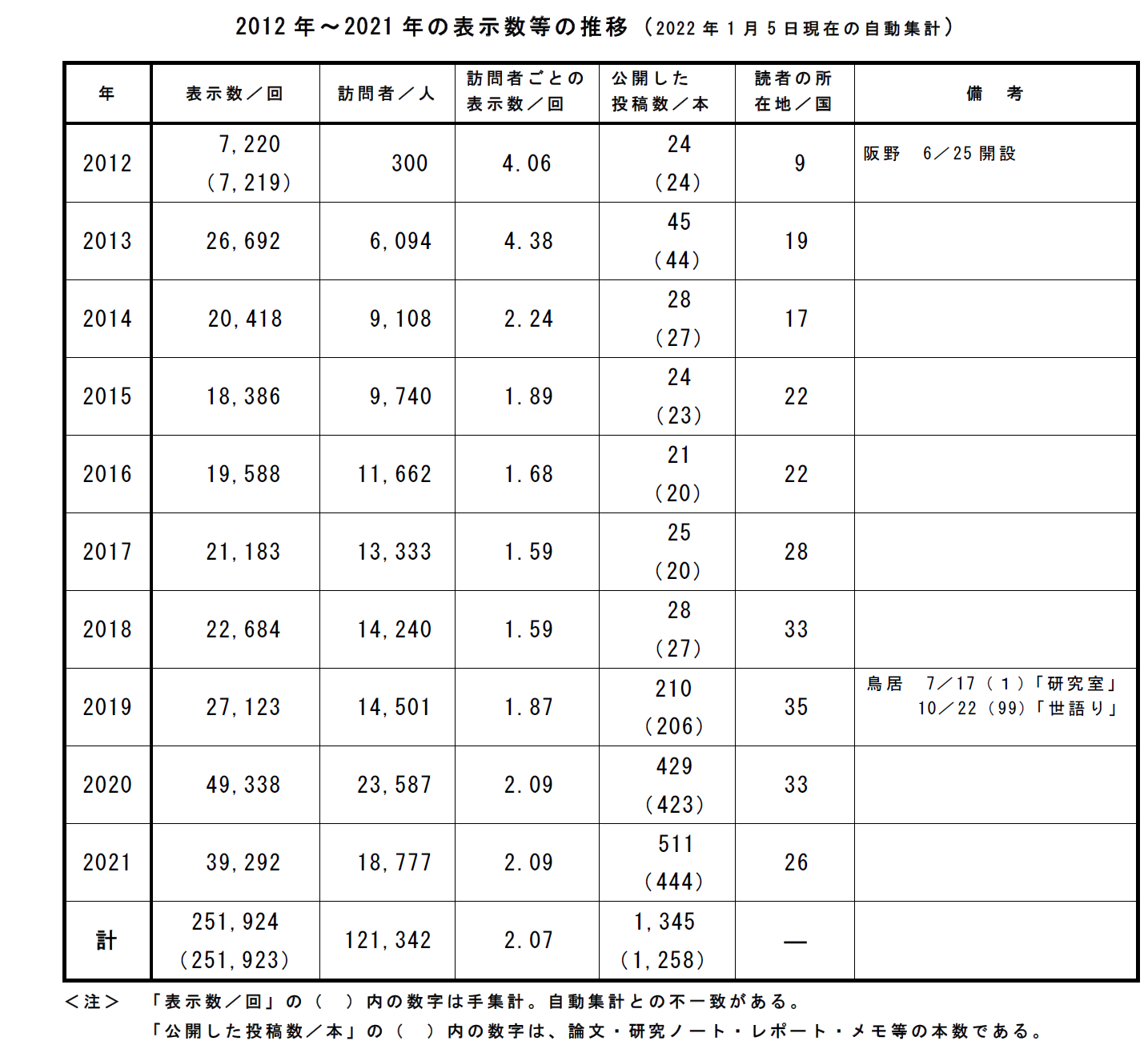

市民福祉教育研究所/2021年のブログ/年間レポート

統計情報

◎全期間(2012年6月25日~2021年12月31日。以下同)における記事の表示数は251,924回、訪問者は121,342人を数えました。

〇2021年における記事の表示数は39,292回、訪問者は18,777人を数えました。

◎全期間における記事の投稿数は1,345本を数えました。

〇2021年におけるは記事の投稿数は511本(論文・研究ノート・レポート等は444本)を数えました。論文・研究ノート・レポート等(411本)の内訳は次の通りです。

「まちづくりと市民福祉教育」16本、「ディスカッションルーム」1本、「雑感」18本、「鳥居一頼の世語り」371本、「大橋謙策の福祉教育論」21本、「原田正樹の福祉教育論」14本、「論文/研究ノート/レポート」1本、「ブックレット」2本。

注目記事

◎全期間において最もよく読まれた記事は次の通りです。末尾の数字は表示数です。

(1)ホームページ/アーカイブ/2012年6月28日/38,580回

(2)市民福祉教育の実践と研究/2012年6月28日/30,099回

(3)福祉教育におけるアウトリーチ活動―福祉の(による)まちづくりの住民主体形成を推進するために―/2012年11月29日/8,589回

(4)問題解決学習と“はいまわる経験主義”―資料紹介―/2014年4月11日/7,701回(5)田村禎章/鳥居一頼(旧・阪野貢)/7,077回

(6)地域福祉推進の基本的視点―福祉教育実践の内容と方法を考えるために―/2013年6月22日/5,482回

(7)ソーシャル・キャピタルと市民福祉教育/2012年8月21日/5,262回

(8)二項対立の思考:「分かりやすさ」の罠―仲正昌樹を再読する―/2017年12月25日/4,732回

(9)大橋謙策「地域福祉実践の神髄―福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク―」/2018年4月4日/4,588回

(10)「滅私奉公」と「活私開公」―資料紹介―/2014年12月12日/4,055回

〇2021年において最もよく読まれた記事は次の通りです。末尾の数字は表示数です。

(1)ホームページ/アーカイブ/2012年6月28日/5,532回

(2)市民福祉教育の実践と研究/2012年6月28日/3,831回

(3)鳥居一頼の世語り:アーカイブ(3)/2020年7月13日/1,375回

(4)「ボランティア拒否宣言」(1986年)再考:ボランティア活動は主体的・自律的で相互実現を図る活動である―資料紹介―/2018年10月6日/1,297回

(5)二項対立の思考:「分かりやすさ」の罠―仲正昌樹を再読する―/2017年12月25日/1,290回

(6)大橋謙策「地域福祉実践の神髄―福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク―」/2018年4月4日/1,175回

(7)「滅私奉公」と「活私開公」―資料紹介―/2014年12月12日/769回

(8)「共生」と「共に生きる」:寺田貴美代「社会福祉と共生」再考―資料紹介―/2016年3月22日/738回

(9)中庸 第23章/2020年4月9日/630回

(10)追記/宇沢弘文と竹中平蔵という二人の経済学者:「定常状態」に関するワンポイントメモ―佐々木実を読む―/2020年3月11日/598回

読者の所在地

◎全期間における読者の所在地は66ヶ国です。( )内は表示数です。

人気の国は、日本(236,262回)のほか、アメリカ合衆国(13,205回)、大韓民国(1,207回)、中華人民共和国香港特別行政区(244回)、台湾(131回)、ドイツ(89回)、カナダ(82回)、イギリス(69回)、アイルランド(51回)、中国(40回)、等です。

〇2021年における読者の所在地は26ヶ国です。( )内は表示数です。

人気の国は、日本(37,402回)のほか、アメリカ合衆国(1,686回)、大韓民国(88回)、カナダ(24回)、台湾(14回)、イギリス(13回)、中華人民共和国香港特別行政区(10回)、オランダ(6回)、中国(6回)、アイルランド(6回)、等です。

備考

● このウェブサイトは、2021年1月1日より、市民福祉教育研究所の顧問・阪野貢(まちづくり、市民福祉教育)、主宰者・田村禎章(福祉教育、地域福祉)、鳥居一頼(地域福祉、学校教育)、共宰者・三ツ石行宏(福祉教育史、地域福祉)、宮脇文恵(福祉教育、教育福祉)、坂本大輔(地域福祉、福祉教育)、協力者・村上進(翻訳・教育支援)によって運営・管理されています。

● 市民福祉教育研究所では、2021年8月25日にロゴ、同年11月27日にキャッチフレーズをそれぞれ表示しました。

● 2012年から2021年の10年間の表示数等の推移は次の通りです。