〇「まちづくりと福祉教育」の「当事者」とは誰か。その当事者は立ち位置をどこに取り、どのような姿勢でその実践や研究に取り組むべきか。本稿のねらいは、この素朴で基礎的な質問にひとまず応えるための文献と、そこでの注目(留意)すべき論点や言説を紹介(再認識)することにある。ブログ読者からの「問い」に対する回答のひとつである。なお、以下の文献は、筆者(阪野)の手もとにある、限られたものであることを断っておきたい。

(1)中西正司・上野千鶴子『当事者主権』(岩波新書)岩波書店、2003年10月(以下[1])

(2)上野千鶴子『ケアの社会学―当事者主権の福祉社会へ―』太田出版、2011年8月(以下[2])

(3)日本福祉教育・ボランティア学習学会機関誌編集委員会編『日本福祉教育・ボランティア学習学会年報(特集 福祉教育・ボランティア学習と当事者性)』Vol.11、日本福祉教育・ボランティア学習学会、2006年11月(以下[3])

(4)石原孝二編『当事者研究の研究』医学書院、2013年2月(以下[4])

(5)柳田邦男『「人生の答」の出し方』新潮社、2004年4月(以下[5])

(6)一番ヶ瀬康子『社会福祉の道』風媒社、1972年12月(以下[6])

(7)一番ヶ瀬康子・大橋謙策編『学校における福祉教育実践 Ⅰ―保育所・幼稚園・小学校-』(シリーズ福祉教育 第2巻)光生館、1988年4月(以下[7])

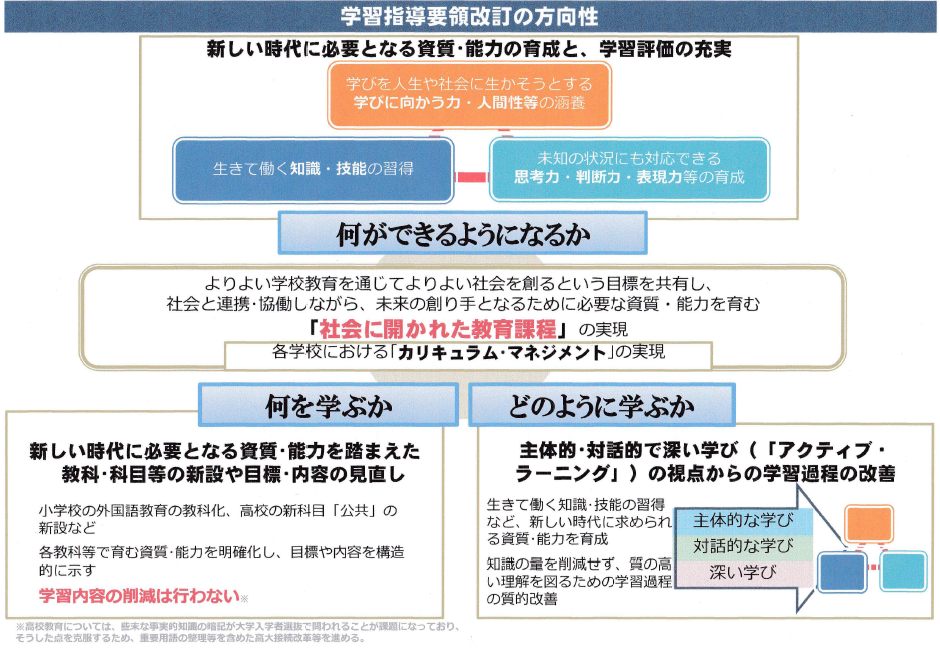

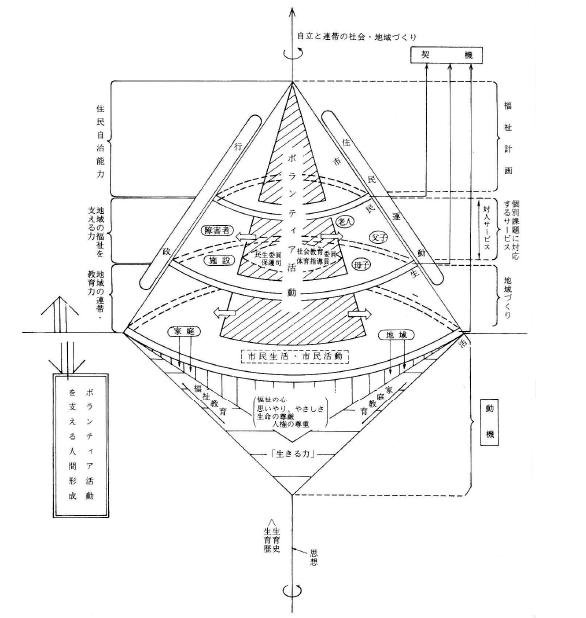

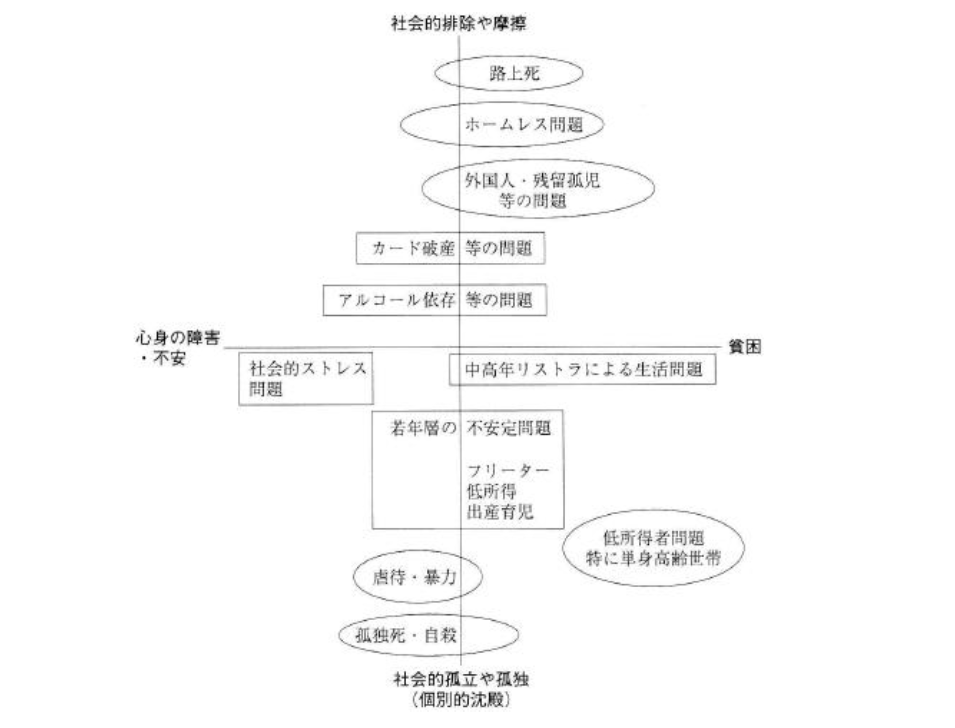

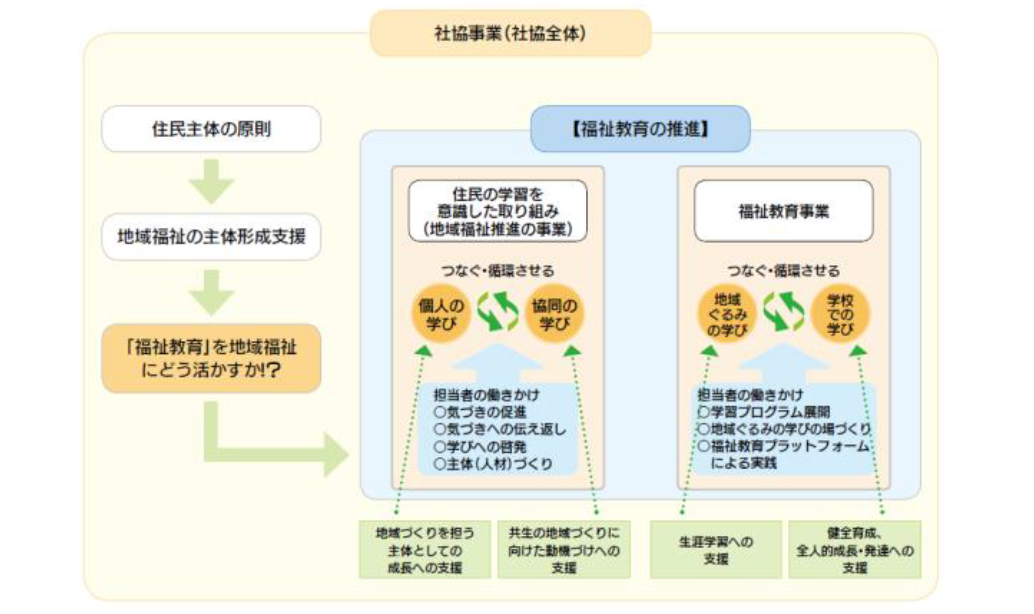

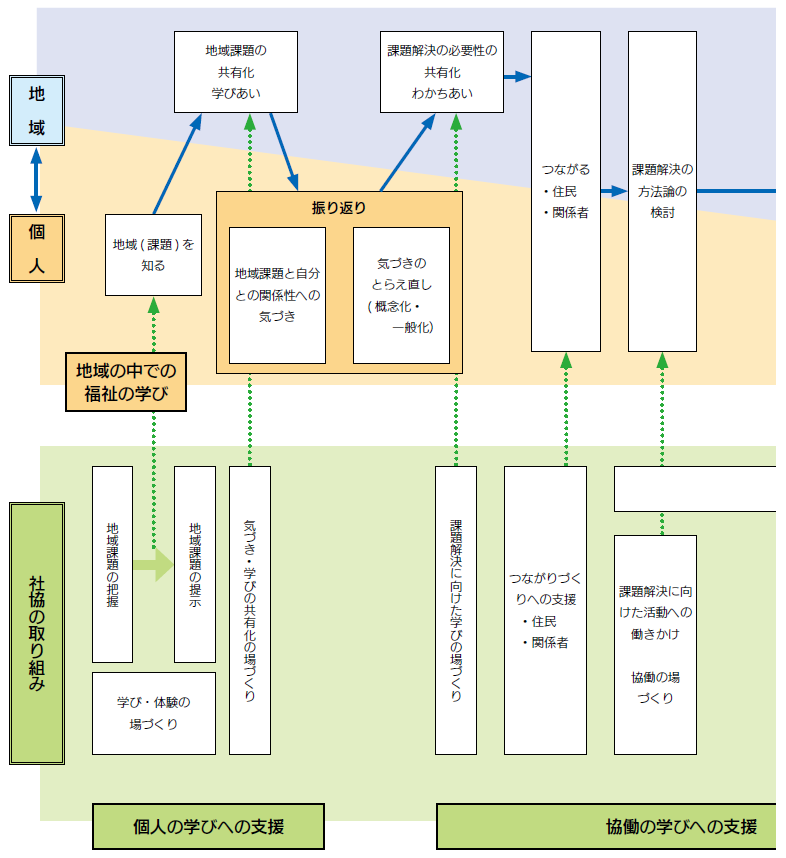

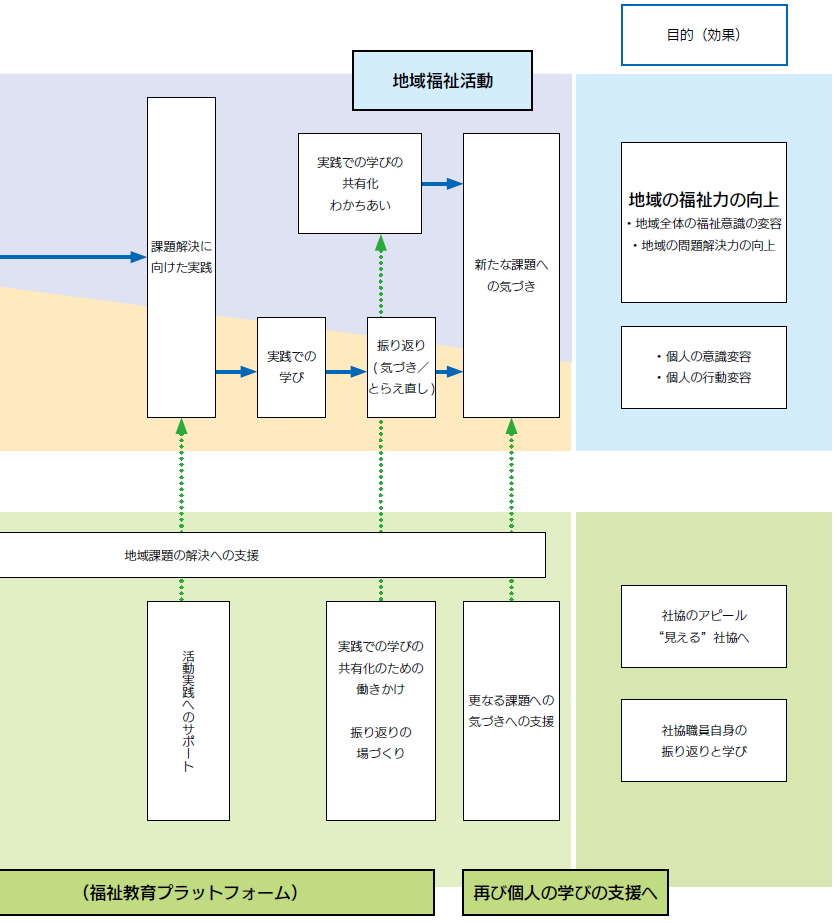

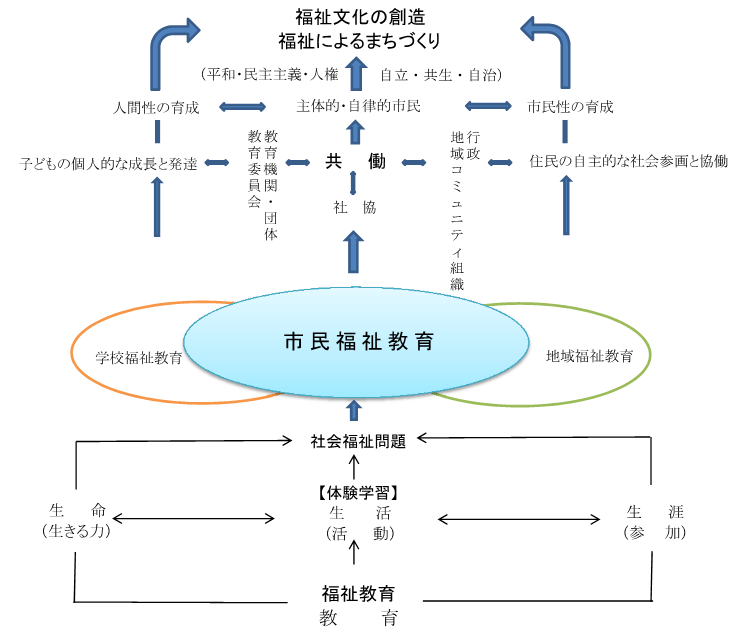

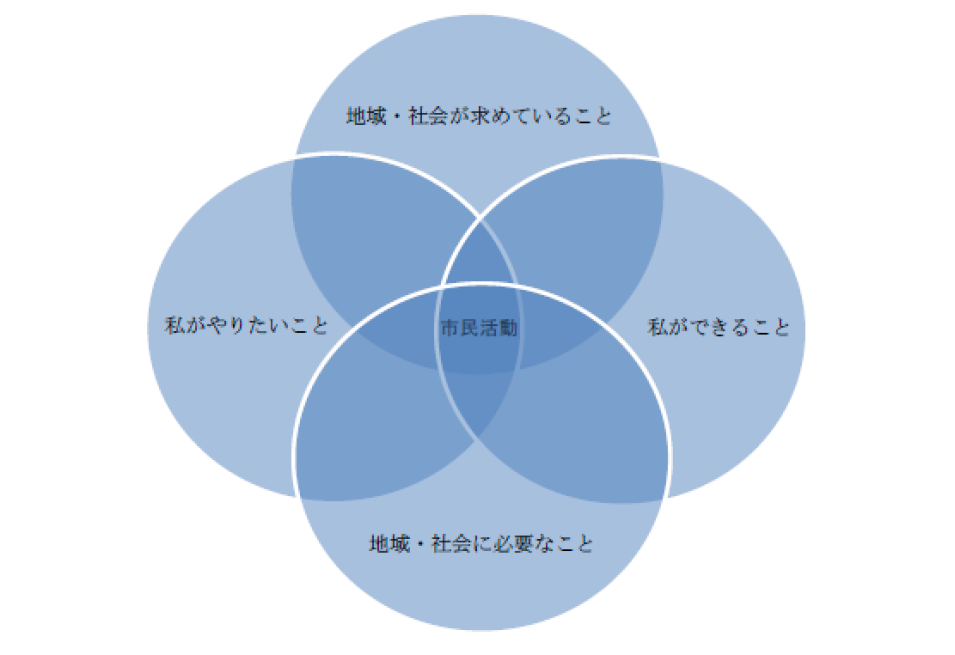

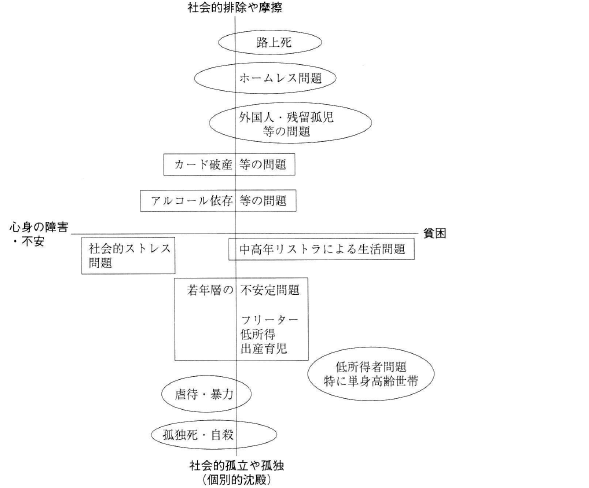

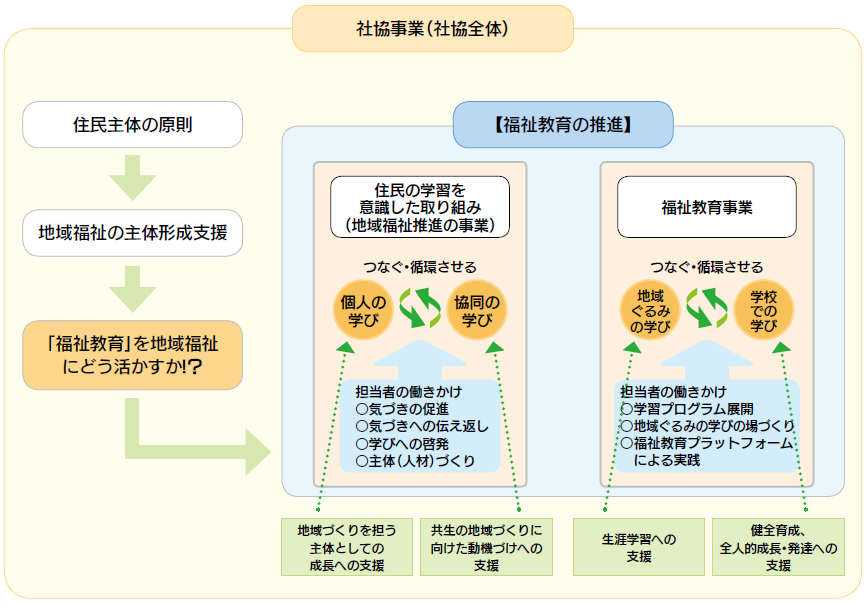

〇周知のように、国(厚生労働省)によっていま、「地域共生社会政策」(「我が事・丸ごとの地域づくり」注①)が推進されている。確かで豊かな地域共生社会の実現を図るためには、行政や専門家による積極的・革新的な取り組みとともに、地域住民の学習・文化活動や「まちづくり」の主体形成、当事者の参加(参集、参与、参画)や共働が重要な課題となる。

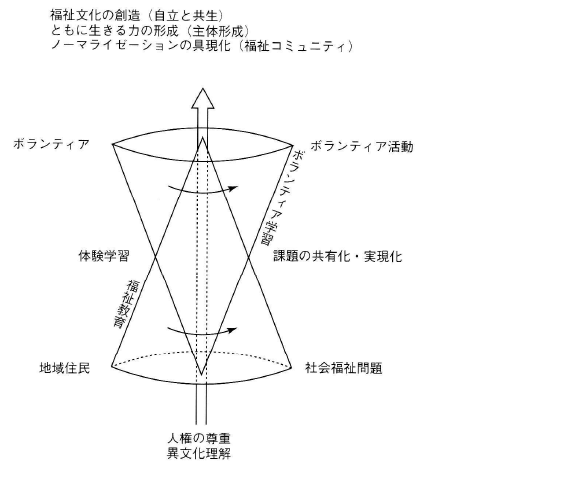

〇「福祉教育」に関する主要な教育実践に、障害や高齢の疑似体験(車いす体験やアイマスク体験)や、障がい者や高齢者との訪問・交流活動がある。その展開に際しては、障がい者や高齢者などの当事者の参加や共働を如何に図るかが厳しく問われる。それは、場合によっては、「貧困的な福祉観の再生産」(原田正樹)を結果することになるからである。

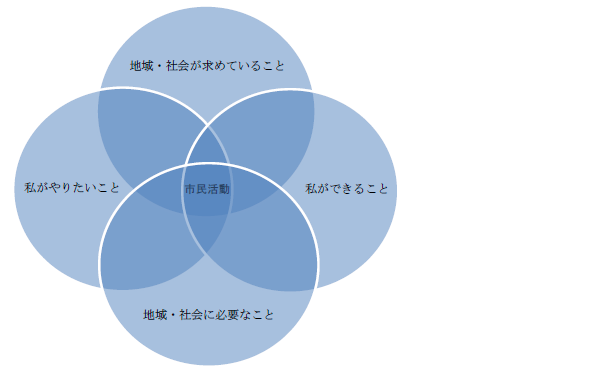

〇「まちづくりと福祉教育」の当事者は、そこに暮らす子どもから大人までの全ての地域住民である。当然のことながら、「障害当事者」「高齢当事者」や社会福祉サービスの「必要者」「利用者」などもそれに含まれる。むしろ彼・彼女らが、「まちづくりと福祉教育」で重要な位置と役割を占めるべきである。まちづくりについていえば、地域・福祉意識の醸成・変革が求められる地域住民をはじめ、専門的な知識や技術をもつ実践者(専門家)や研究者も当事者である。学校福祉教育についていえば、子どもと教師、保護者、さらには地域住民も当事者である。

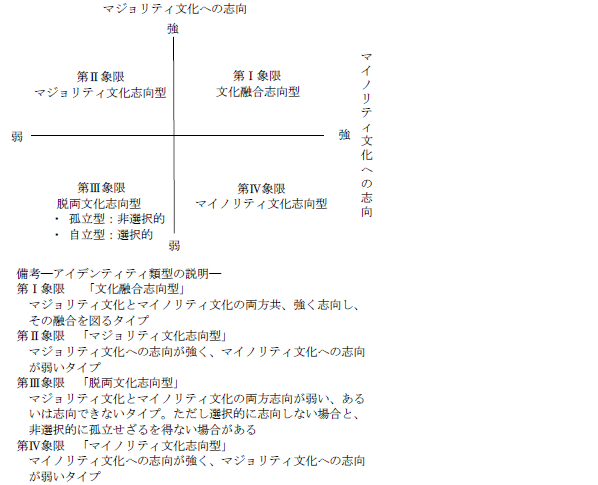

〇なお、『広辞苑(第7版)』(2018年1月)によると、「当事者」とは「その事または事件に直接関係をもつ人」をいう。「当事者」に関しては、「受益者」から「当事者」への移行、「当事者」研究から「当事者研究」への展開、などが指摘される。さらに、「当事者性」という用語に関して、当事者(障がい者等)の特性、当事者(障がい者等)の主体性、非当事者(非障がい者等)による当事者(障がい者等)の受容・共感や自己同一化の程度、などと多義的で、多様な意図をもって使われる。

〇このように「当事者」(広義)についてあれこれと思考を巡(めぐ)らしながら、[1]から[7]の文献における「当事者」とその立ち位置や姿勢に関する論点や言説の一部を紹介する(抜き書、要約)。

(1)「当事者主権」:中西正司・上野千鶴子

当事者とはだれか? 当事者主権とは何か?

ニーズを持ったとき、人はだれでも当事者になる。ニーズを満たすのがサービスなら、当事者とはサービスのエンドユーザー(商品を使う人:阪野)のことである。だからニーズに応じて、人はだれでも当事者になる可能性を持っている。

当事者とは、「問題をかかえた人々」と同義ではない。問題を生み出す社会に適応してしまっては、ニーズは発生しない。ニーズ(必要)とは、欠乏や不足という意味から来ている。私の現在の状態を、こうあってほしい状態に対する不足ととらえて、そうではない新しい現実をつくりだそうとする構想力を持ったときに、はじめて自分のニーズとは何かがわかり、人は当事者になる。ニーズはあるのではなく、つくられる。ニーズをつくるというのは、もうひとつの社会を構想することである。([1]2~3ページ)

当事者主権は、何よりも人格の尊厳にもとづいている。主権とは自分の身体と精神に対する誰からも侵されない自己統治権、すなわち自己決定権をさす。私のこの権利は、誰にも譲ることができないし、誰からも侵されない、とする立場が「当事者主権」である。([1]3ページ)

当事者主権とは、私が私の主権者である、私以外のだれも―国家も、家族も、専門家も―私がだれであるか、私のニーズが何であるかを代わって決めることを許さない、という立場の表明である。([1]4ページ)

現代社会に必要なのは、個人個人が当事者となり、自分自身の人生に対する主権を行使することではないだろうか。そうすることで、社会は自分たちの望む方向に変わる。障害者は一歩先に自立したが、むしろ多くの非障害者はまだ自立できてはいない。世の中をこんなものさ、と受け入れていれば、自分のニーズにさえ気づかない。そのために、非障害者は当事者にさえ、なれないのだ。障害者の自立の理念に学んで、変えられないと思っている社会を変えてみようではないか。([1]205~206ページ)

(2)「当事者主権」:上野千鶴子

「当事者主権」とは、中西正司とわたしが共著『当事者主権』のなかで造語したものだが、「主権」という強い用語を当てたのは、「他者に譲渡することのできない至高の権利」という含意から来ている。人権の拡張によって得られた「ケアの権利」は、この当事者主権にもとづいていなければならない。だからこそ、ケアの権利の積極的/消極的の軸は、ケアすること/ケアされることの自己決定権の有無にもとづいて立てられたのである。([2]65ページ)

日本語の造語である「当事者主権」には、対応する英語圏のテクニカル・タームが存在しない。「自己決定権」を字義通り訳してself-determinismという訳語を対応させることは、(中略)「自己決定・自己責任」のネオリベラリズムの用語と混同されるおそれがあるため、採用を避けたい。当事者主権の訳語には、individual autonomyを暫定的に当てることとする。それは社会的弱者の自己統治権を意味するからである。([2]66ページ)

「当事者主権」という概念が障害学の分野から生まれたのは偶然ではない。というのも、「消費者主権」同様、援助の対象となっていながらその実、援助の内容についての自己決定権を長きにわたって奪われてきたのが障害者だったからである。障害者に限らず、女性、高齢者、患者、子どもなどの社会的弱者に「当事者能力」が奪われてきたことを前提に、それらの人々の「自己決定権」を主張するために、「当事者主権」という用語がつくられる必要があった。「当事者主権」とは何よりも社会的弱者を権利の主体として定位するために、必要とされた概念なのである。([2]67ページ)

(3)「当事者性」:松岡廣路

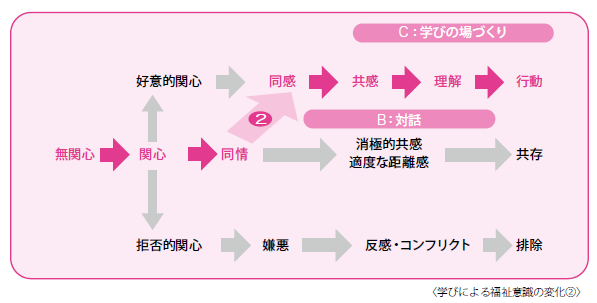

(障がい者や高齢者などの:阪野)「当事者」の学習が周辺に置かれたり、「当事者」が介在しない「非当事者」の教育・学習中心の福祉教育・ボランティア学習が推進されたりすることを懸念して、「当事者性」という考え方を、理論的なキー概念とすることも必要ではないだろうか。「当事者性」は、個人や集団の当事者としての特性を示す実体概念というよりも、「当事者」またはその問題的事象と学習者との距離感を示す相対的な尺度と捉えられるべきであろう。「当事者」またはその問題との心理的・物理的な関係の深まりを示す度合いといってもよい。

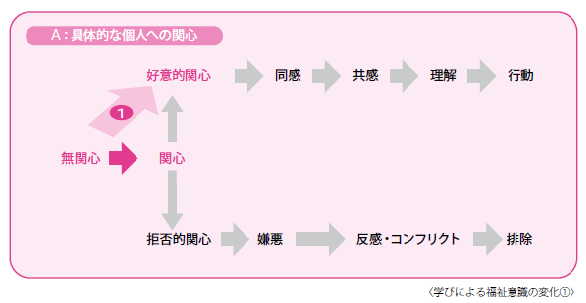

「当事者性が高め深められる」とは、たとえば、気軽にボランティアをはじめた後、徐々に対象者が身近な存在となり、その人との関係抜きには自分の生活を考えられなくなるような状況を指す。あるいは、「社会的に恵まれない、かわいそうな人」という発想から抜け出て、対象者の抱える問題を自分にとっての問題と捉えるようになり、対象者がともに解決のための行動を起こす仲間になったりするすることを意味する。(中略)福祉教育・ボランティア学習とは、「当事者性」を高め深めることを支援することによって、何らかの成果(問題意識・主体性・解決に向けての具体的行動)を得ようとする実践と言い換えることができるだろう。([3]18~19ページ)

(福祉教育・ボランティア学習における教育的な実践課題〈方向性〉として、次の3つを析出することができる。:阪野)ひとつは、〈包括的な当事者をいかに組織化するのか〉という方向性である。「包括的な当事者」とは、障害当事者に限定または固定化するのではなく、個人を取り巻く、親・施設職員・ソーシャルワーカーそしてボランティアや地域住民まで拡張して捉えるべきであるという考えである。包括的な当事者を組織化するということは、いわゆる当事者や家族・専門スタッフだけではなく、ボランティアあるいはそこに暮らす地域住民や子どもたち各々が、より「当事者性」の高い人たちに触れ合うことで共感・一体感・同時存在感を増し、自らの「当事者性」を高め深めていく過程を内在するものということができる。

もうひとつは、〈潜在的な当事者の意識化をいかに進めていくのか〉という方向性である。ニーズを意識化している人々のみを当事者と捉えるのではなく、問題の真っ只中に居るにもかかわらず問題を意識化しえていない人々も、潜在的な当事者であり、子どもや地域住民も、本来の当事者である。潜在的な当事者の意識化とは、己の問題状況を自覚し、それとの心理的・物理的距離感としての「当事者性」を高めるということである。

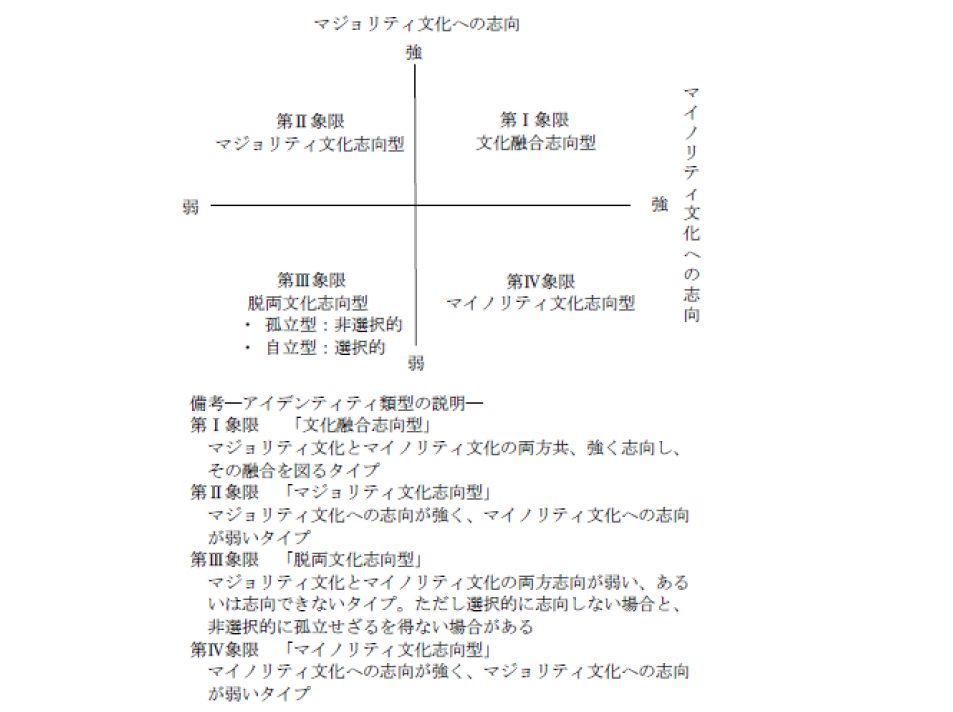

(そして3つ目は:阪野)〈いかに異なる当事者の連帯を促進するのか〉という方向性である。子ども・女性・障害者・高齢者・勤労者・在日外国人などの多様な生活者が埋没している今日の反福祉的状況を克服する包括的な力動を推進するものとして、福祉教育・ボランティア学習の意義が期待されている。当事者の連帯とは、異なる「当事者性」を重ね合い、多極的かつ有機的に「当事者性」を高め合っていくということになる。福祉教育・ボランティア学習は、そうした「当事者性」の深化・統合をいかに具体的に促進するのかを課題とする実践と同定しえるであろう。([3]16~20ページ。抜き書き、要約)

の進化

(4)「当事者研究」:石原孝二・河野哲也・池田喬

(べてるの家の実践では:阪野)「当事者性」について独特の理解がなされてきた。つまり、「自分のことは、自分がいちばん、“わかりにくい”」という理解のもとに、「自分のことは、自分だけで決めない」ということが当事者性の原則として受け継がれてきたのである。

自分が受けるサービスを自分で選択する権利を取り戻すという当事者運動における「当事者」とは異なり、べてるの家における「当事者」とは、自らの苦労を取り戻し、人とのつながりを回復することによって、自分を再発見していく人のことなのである。そうした再発見の場として機能するのが当事者研究にほかならない。(石原[4]28ページ)

当事者研究が自己を再発見していく営みであることは、べてるの家の当事者研究においても示されていたポイントである。当事者研究とは、当事者が人とのつながりの中で、苦労を取り戻し、言葉を取り戻し、自らの歴史性を取り戻していく作業であった。また、べてるの当事者研究の理念「自分自身で、共に」の「共に」には、当事者の仲間と共に、というだけでなく、専門家と共に、という意味が込められている。しかしこの場合の専門家の立ち位置は、あくまでも、当事者の主観的現実に寄り添う、ということにある。(石原[4]48ページ)。

当事者研究において目指されているのは、障害当事者が自分自身で自分の問題に取り組み、自発的に生活の質の向上を目指すことである。この形を見るならば、当事者研究の過程は、治療というよりも、デューイがいう意味での自己「学習」に近いといえないだろうか。(河野[4]84ページ)

当事者研究は、デューイの問題解決学習(Problem Solving Learning)の一種だといってしまってよいほどだ。(河野[4]87ページ)

こうした当事者による学びにおける教育者の役割は、生活の質を向上させようとする当事者の試みを尊重しながら、それが可能になるような当事者のケイパビリティ(潜在能力)を共同で開発していくことにある。何を学ぶことがどのようなケイパビリティを開発することにつながるのか、それがどのような生活の質の向上と結びついているのか。こうした学びの価値が当人にとって可視化されていることが、学習意欲を維持する。教育者は、学習目標を定めてそこへの道を教授するインストラクターではなく、当人が生活の質を高めるための選択肢を示唆するコーチでなければならない。

当事者研究は、自分の成長にかかわる知、すなわち、自己教育であり、自己教育以外に成長の道はないのである。これが当事者研究の優位性である。(河野[4]88ページ)

当事者研究が目指しているのは、当事者同士の共同的な探求の中で自己理解を深め、自分の問題に対する対処法を知ることであり、それを通して最終的に自律性を確保することである。したがって、当事者研究とは、比較不可能な個性を主張するための閉鎖的な自己表現ではありえない。当事者が、自己についての言及が絶対のものであり、無謬(むびゅう。まちがいがないこ:阪野)であると考えてしまえば、それは集団・個人の両レベルにおいて当事者の孤立を招き、最終的に当事者の活動を閉塞させてしまうだろう。

当事者研究は、当事者同士の相互援助によって障害を持った人々の共同性を確保すると同時に、その個々人の差異化と分節化を促し、自分自身で自発的に学びながら生きる手段を提供するものである。当事者が医学定義によって外から分類されるのではなく、当事者が自分の抱えている問題をどのように対処しているかという自己学習の観点からつながり合うときにこそ、当事者研究の大きな意味が明らかになる。(河野[4]109~110ページ)

当事者研究は、診断名や社会的なカテゴリーによる理解ではなく、当事者たちによる研究によって自分たちについての理解を獲得しようとする。当事者研究における当事者性とは、結局、その人その人の身体と言葉を介した生きる主体性だといえるのかもしれない。だとすると、この主体性は、健常者や研究者・専門家といったカテゴリー的理解の適用によって「私は当事者ではない」と思考するときにまさに逸(そら)されているものである。当事者とは、一人一人が、当事者研究に触れることを通じて「自分自身で、共に」なるべき何かなのである。(池田[4]146~147ページ)

当事者研究は、研究者・専門家も含めた私たちの一人一人が共に自分自身で考えるチャンスの場なのである。(池田[4]147ページ)

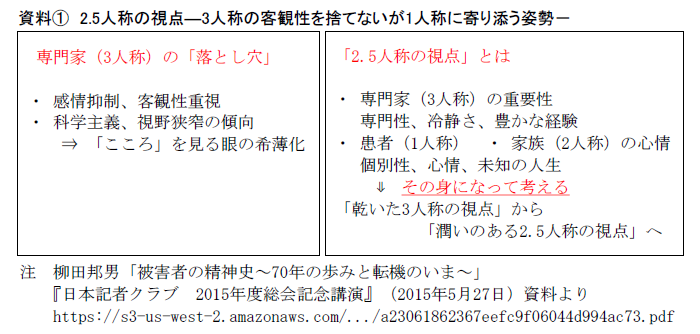

(5)「2.5人称の視点」:柳田邦男

私はかねて、拙著『この国の失敗の本質』(講談社、1998年12月、のち講談社文庫に)や『緊急発言 いのちへⅡ―医療事故・鉄道事故・臨界事故・大震災』(講談社、2001年9月)などで、専門化社会の専門家あるいは専門的職業人に求められるのは、ひとりひとりが「2.5人称の視点」を身につけることと、その視点を業務のなかで確実に生かせるような組織的な取り組みをすることだと提言してきた。1人称は被害者や患者や障害者本人、2人称はその家族。3人称は友人・知人や仕事でかかわり合う職業人からアカの他人まで。医療者や福祉の従事者をはじめ、行政官、法律家、教育者、ジャーナリストなどは、3人称の立場なのだが、冷たく乾いた3人称であってはならないはずだ。これからの専門的職業人には、3人称の冷静で客観的な判断をする立場を維持しながらも、被害者・患者・障害者などの弱い立場の人に対し、《自分が当事者あるいは家族だったら》という気持ちで寄り添うことも求められている。かと言って、2人称の家族と同じ気持ちになってしまったら、感情が同一化して、冷静で客観的な判断ができなくなる。そこで私は、これからの専門的職業人のあり方として、3人称と2人称の2つの立場を視野に入れた潤いのある「2.5人称の視点」の定着を提言したのだ。

そのためには具体的にどうすればよいのか。問題に取り組むときに、まず自ら現場に行き、被害の状況を実感するとともに、被害者、患者、障害者の生の声を聞くことだ。法規や理論の適用を机上で考える前に、現場を踏む。そうしてこそ本当に「わかる」という事実認識ができるのだ。そして、「法規上できない」とか、「科学的に証明されていないから何もできない」といった、ネガティブな発想を捨て、「現行の法規でも被害の拡大防止と救済の対応をする方法があるはずだ」とか、「根本的には法規をどう変えるべきか」とか、「科学的な証明はまだできていなくても、因果関係が黒に近い灰色であるなら、被害の拡大を防ぐためにまず手を打とう」(結果として白となって企業に損害が生じても、それは社会的に必要なコストとして行政が責任をとろう)というポジティブな発想をこそ優先すべきなのだ。「2.5人称の視点」の実践とは、そういう取り組みを指している。それが専門的職業人と行政・企業・学問の組織が、今まさに水俣病事件から学ぶべき課題なのだ。(5]192~193ページ)

(6)「“熱い胸”と“冷たい頭”」:一番ヶ瀬康子

“熱い胸”と“冷たい頭”というのは、私は感性的認識と理性的認識ということを別の言葉でいっているわけです。つまり“熱い胸”というのは感性的認識で、それは、大事にしないといけないけれど、そこにとどまっている限りより根本的な解決につながらないし、また自分はよいつもりでやっていても、結果的には間違っている場合もでてきます。なぜそうなったかということを深めながらより深い実践の展望を生みだすためには、なぜそうなったかという科学的認識あるいは理性的認識を媒介におかなければいけない。これが、“冷たい頭”だということです。

“熱い胸”から出発して“冷たい頭”をねりあげていきながら、“熱い胸”の正しい生かし方というものを、互いに深めていこうということの意味です。([6]57~58ページ)

(7)「感性的認識・理性的認識・主体的認識」:一番ヶ瀬康子

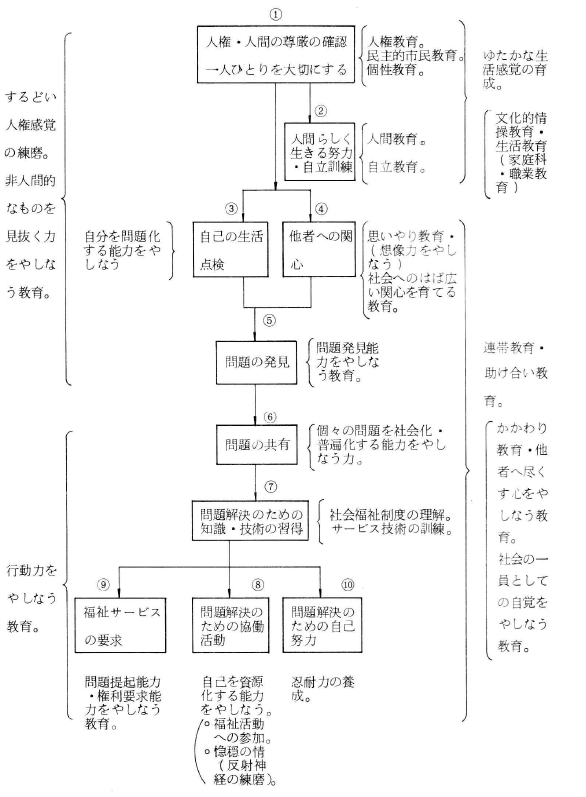

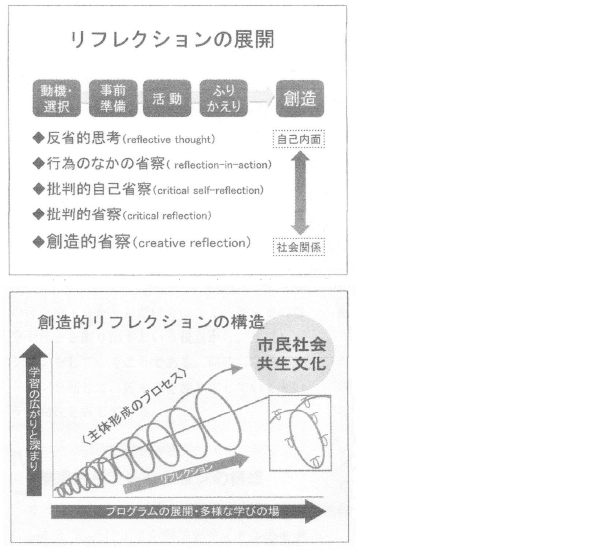

私は社会福祉への認識は、つぎの3つの段階をへて行われると考えている。それは、(1)感性的認識、(2)理性的認識、(3)主体的認識の3段階である。

(1)の感性的認識とは、“社会福祉”の必要を、漠然と心情的に認識している段階である。ことに自らと異なる他への認識の壁をこえつつ、他者との共感・共鳴あるいは愛情などを基底として、連帯への想いをいだきはじめる段階である。この段階での行動は、単純で、偶発的なものが多く、いわば慈善的なものにおわる場合も少なくない。しかし、自己中心的また排他的活動ではない他者との積極的関係がめばえはじめる段階である。

(2)の理性的段階とは、(1)の連帯への想いと素朴な活動が展開する過程で、そのことの意味や在り方を、より考究し有効性を検討しはじめる段階であるといえよう。それは、感性的段階での素朴な経験の集積のなかから会得し、その在り方を確認するレベルのものからはじまる。そして、他者たとえば高齢者の心理や生活上の特徴などをふまえて、その高齢者の状況を尊重しながらかかわりあうというレベル、さらにたとえば高齢者をめぐる社会福祉の在り方などにかんする矛盾の認識にいたるまで、多層でまた多様な道筋をたどるものと思われる。いずれにしても、(1)の感性的段階よりは、関係や環境との矛盾を客観視しながら、その在り方の認識に到達する段階であるといえよう。

それらに対し、(3)の主体的段階は、たとえば高齢者をめぐる問題など社会福祉の状況や矛盾に対し、積極的にかかわりながら、その充実、改善あるいは開拓、創造のための在り方を把握していく段階である。この段階では、たんに制度的な社会福祉を知っている、あるいは活用できるだけではなく、それをくみこみながら、もっと本質的な福祉を実現する社会福祉を自発的に創造していくための方向、方法に対し認識し、さらに自らのかかわり方への自覚をともなっていく段階である。つまり偶発的なボランティアとしてのレベル以上に、福祉を実現するための自発的な社会福祉(Voluntary Social Welfare)実践者としての認識の段階とも考える。

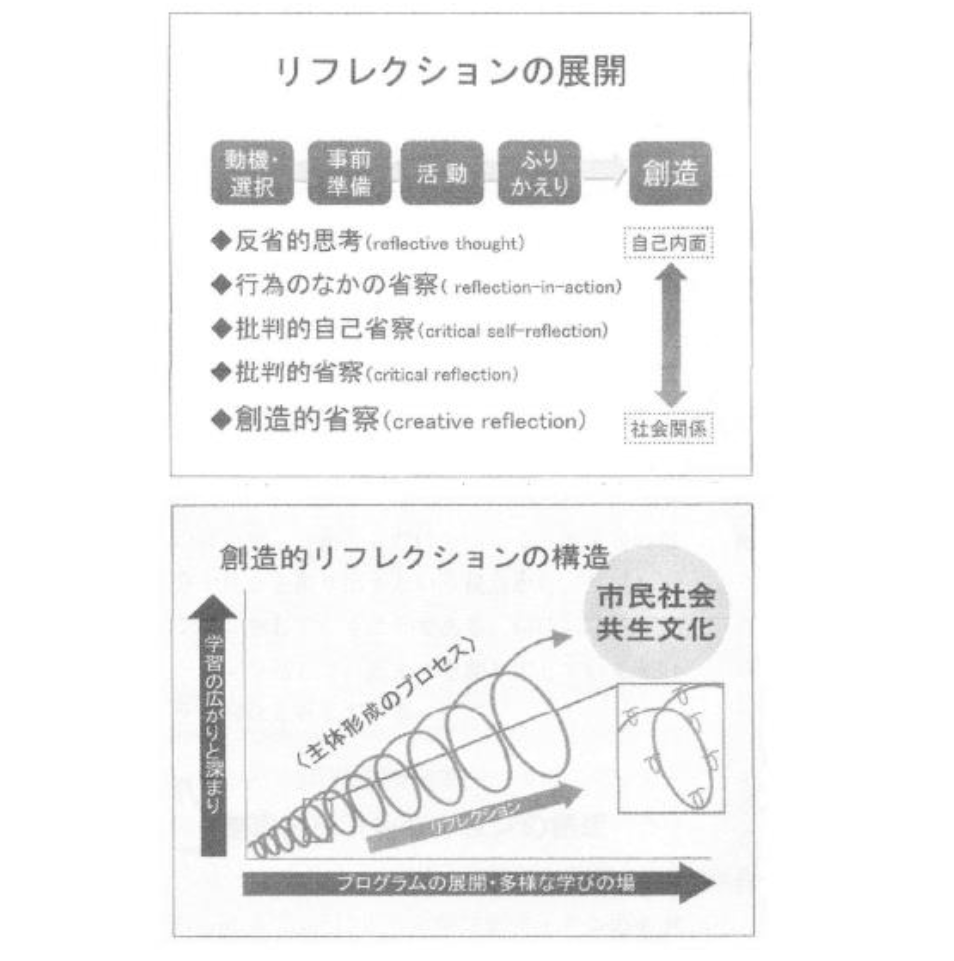

もちろん、以上のような3つの段階は、確然としているものではない。それは、発達の道筋のなかで、いわば螺旋的に、しだいにひろがりをもちつつ深まっていくのではないだろうか。([7]6~7ページ)

〇以上のうち、とりわけ[4]は、筆者にとっては何回読んでも衝撃を受け、感動を覚える本である。[4]でいう「当事者研究」は、2001年2月に北海道の「浦河べてるの家」(精神障がい者の地域活動拠点)で始まったものである。その「研究」の成立に重要な役割を果たした一人に、向谷地生良(むかいやち いくよし)がいる。

〇べてるの家の当事者研究は、障害や問題を抱える当事者に対して、医師(専門家や研究者)が診断し治療(援助)するのではない。当事者自身が自らの苦労や困難、苦悩や苦しみに向き合い、自発的・主体的に問い直し、それを言語化し、問題解決へ向けて対処(行動)する。そして最終的に自律性を確保する。その実践(作業)を「研究」という言葉を用いて、仲間や支援者とともに共同的・公共的に行い、それを通じて人や社会との「つながり」の回復を図るのである。

〇べてるの家の当事者研究では、「3度の飯よりミーティング」「手を動かすより口を動かせ」というキャッチフレーズ(理念)のもとで、「自分を語る」ことが重視される。それは、単に個人的な体験談を話すことではなく、その閉塞性からの脱却を図るために、「共同的に言葉や知を立ち上げていく」(池田[4]133ページ)のである。別言すれば、当事者は自己体験を表現する言葉が少ないがゆえに、「自分を語る」なかで仲間と共に言葉を考え、紡(つむ)ぎ、それを通して見地を見出し、知見を広げていくのである。この共同行為によって、個人的な体験が「その人だけの自己完結的なものではなくなり、普遍性とか広がりとかつながり」(向谷地[4]153ページ)を持つことになる。

〇それは、1人称である当事者が、「研究」という3人称的な立ち位置から自分の問題を外在化し、仲間と共有化していくことを意味する。この点において当事者研究は、柳田邦男がいう「2.5人称の視点」の実践であると言ってもよい。客観的で冷静な3人称(他人、専門家)の立場を踏まえながら、1人称(わたし、当事者)や2人称(あなた、家族)の心情を共感的に理解し寄り添う(当事者や家族の身になって考える)姿勢(実践)がそれである(資料①)。さらに、この潤いのある「2.5人称の視点」は、一番ヶ瀬康子がいう「“熱い胸”と“冷たい頭”」や社会福祉への「感性的認識・理性的認識・主体的認識」についての言説を想起させる。[5]と[6][7]を紹介するところである。

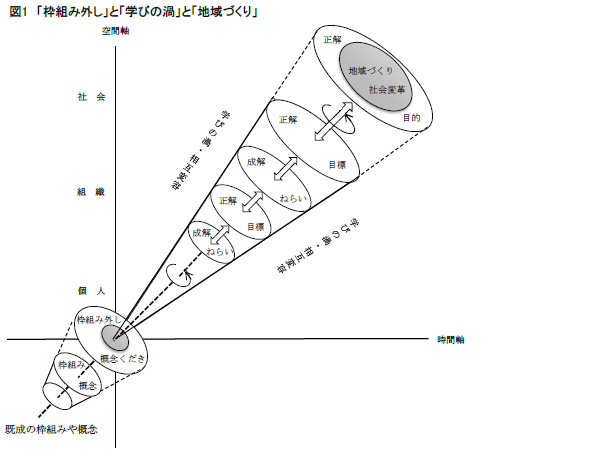

〇なお、[4]で河野は、べてるの家の当事者研究は「障害当事者が自分自身で自分の問題に取り組み、自発的に生活の質の向上を目指す」(河野[4]84ページ)点において、デューイの「問題解決学習の一種」(河野[4]87ページ)であるという。また、向谷地によると、当事者研究はそれをまちづくり(地域づくり)に繋げていくことによって、「足腰の強い市民社会をつくる基本」となる。浦河では「地域の課題や困難を市民みんなが持ち寄って、研究的に、アイデアを出し合って形にしていく」「町民当事者研究」を進めている(向谷地[4]174ページ)。この言説には、「まちづくりと福祉教育」に関して「2.5人称の視点」に注目するとともに、障がい者や高齢者自身が中心的な役割を果たす「まちづくりと福祉教育」を推進したり、地域住民による「地域共生社会」の「研究」という意味での「住民当事者研究」のあり方を考えたりするためのヒントがある。付記しておきたい。

注

① 2016年10月に厚生労働省に設けられた「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会(地域力強化検討会)」(座長・原田正樹)が、2017年9月、『地域力強化検討会 最終とりまとめ~地域共生社会の実現に向けた新しいステージへ~』を発表した。そのなかで、「地域づくりの3つの方向性」について次のように整理し、「これら3つの地域づくりの取組の方向性は、(中略)互いに影響を及ぼしあうものということができる。『我が事』の意識は、その相乗効果で高まっていくとも考えられる」と述べている(7ページ)。

(1)まちづくりに広がる地域づくり

「自分や家族が暮らしたい地域を考える」という主体的、積極的な姿勢と福祉以外の分野との連携・協働によるまちづくりに広がる地域づくり

(2)ネットワークにより共生の文化が広がる地域づくり

「地域で困っている課題を解決したい」という気持ちで、様々な取組を行う地域住民や福祉関係者によるネットワークにより共生の文化が広がる地域づくり

(3)一人ひとりを支えることができる地域づくり

「一人の課題から」、地域住民と関係機関が一緒になって解決するプロセスを繰り返して気づきと学びが促されることで、一人ひとりを支えることができる地域づくり

なお、原田は、この「地域づくりの3つの方向性」を、(1)まちづくりにつながる「地域づくり」、(2)福祉コミュニティとしての「地域づくり」、(3)一人を支えることができる「地域づくり」、と別言している(『平成30年度 地域福祉推進セミナー―基本資料―』島根県社協・島根県社協地域福祉推進委員会、2018年10月、93ページ)。

補遺

「障害学(ディスアビリティ・スタディーズ)とは簡単に言えば、障害、障害者を社会、文化の視点から考え直し、従来の医療、リハビリテーション、社会福祉、特殊教育といった『枠』から障害、障害者を解放する試みである」(石川准・長瀬修編著『障害学への招待―社会、文化、ディスアビリティ』明石書店、1999年3月、3ページ)。その「障害学」の成立の背景について、次の言説によって確認しておくことにする。「『まちづくりと福祉教育』の当事者」について思考する際に留意すべき点のひとつである。

医療・教育・福祉などの領域での各種専門職の働きかけが抑圧的なものであったという経験が、1960―70年代以降、障害者自身によって各国で語られ始めた。「〈障害〉を持つ障害者たちの「語り」ではなく、彼らを援助することの権限を与えられてきた専門家たちの「語り」が〈障害〉という現実を構成する支配力」を有してきたことが告発され始めたのである。障害者は、医療では治療やリハビリテーションによって「正常性」へと近づけるべき存在として、教育では社会への適応を支援すべき存在として、福祉では保護の対象となるべき存在として、非障害者の専門家によって位置づけられてきた。このことが、結果として障害者に否定的なアイデンティティを押し付けることにつながったという現実が、障害当事者からの強い批判の的となった。

そこには、問題の「代弁」や「共感」といったことに潜む危険性への自覚がある。これまで障害をめぐって「問題」とされたのは、多くの場合、障害者を取り巻く周囲の人々が「問題」としてとらえた事柄であって、障害者自身にとって「問題」と感じられた事柄ではなかった。したがって、問題解決を志向する取り組みは必ずしも障害者自身にとって望ましい方向に向かうものであるとはいえなかった。このような背景の下、ディスアビリティ・スタディーズは障害者自身による問題の定義づけを重視し、当事者の手による調査研究の重要性を強調したのである。それにあたっては、従来とは異なるオルタナティブな研究目標の探求も必要であるとされ、社会的抑圧の経験から出発して政治的取り組みを促進することへの貢献が一つの目的であるとされた。(星加良司「当事者性の(不)可能性―ディスアビリティ・スタディーズの存在理由」崎山治男・伊藤智樹・佐藤恵・三井さよ編著『〈支援〉の社会学―現場に向き合う思考―』青弓社、2008年11月、212ページ)