我々は、自分の周囲にある様々な事物を個別に認識するに際して、ほぼ不可避的に「二項対立」的あるいは「二分法」的な思考をしている。自分の周囲にある物の位置関係を確認する時は、自分の現在の位置から見ての「右/左」「上/下」「前/後」の三つの二項対立軸が不可欠になる。位置が特定された対象の属性を認識する際には、「大/小」「重/軽」「白/黒」の二本の軸、人間同士の関係でも、「男/女」「年長/年少」「親しい/疎遠」‥‥‥といった各種の二項対立図式が働いている。我々はそうした無数の対立軸を組み合わせながら、この「世界」を自分にとって認識しやすいように(再)構成しているわけである。(仲正:24ページ要約)

「分かりやすさ」という名の思考停止が蔓延している。知識人ですら、敵か味方かで「世界」を線引きする二項対立図式にハマり込んでいる。悪くすると、お互い対立する中で「敵」の思考法が分かるようになり、「敵」に似てきてしまう。こうした硬直した状況を捉え直す上で、アイロニカルな思考は役に立つ。アイロニーは、敵/味方で対峙する“前線”から距離を置き、そこに潜む非合理な思い込みを明らかにする。(仲正:カバー裏書き)

〇福祉教育はこれまで、一面では、子どもと高齢者、健常児(者)と障がい児(者)、ICIDH(国際障害分類)とICF(国際生活機能分類)、排除と包摂、対立と共生などの「二項対立」的な「分かりやすさ」のなかで論じられ、取り組まれてきた。その際、「協同実践」(参加者が相互に学び合う関係性)の重要性が指摘されながらも、主体と客体の関係性を前提にしがち(なりがち)であった。しかも、「包摂」や「共生」の概念的・抽象的な思考や理解にとどまり、日常の地域生活場面においてその感覚化や行動化を促すことに、必ずしも主体的・積極的であったとは言えない。

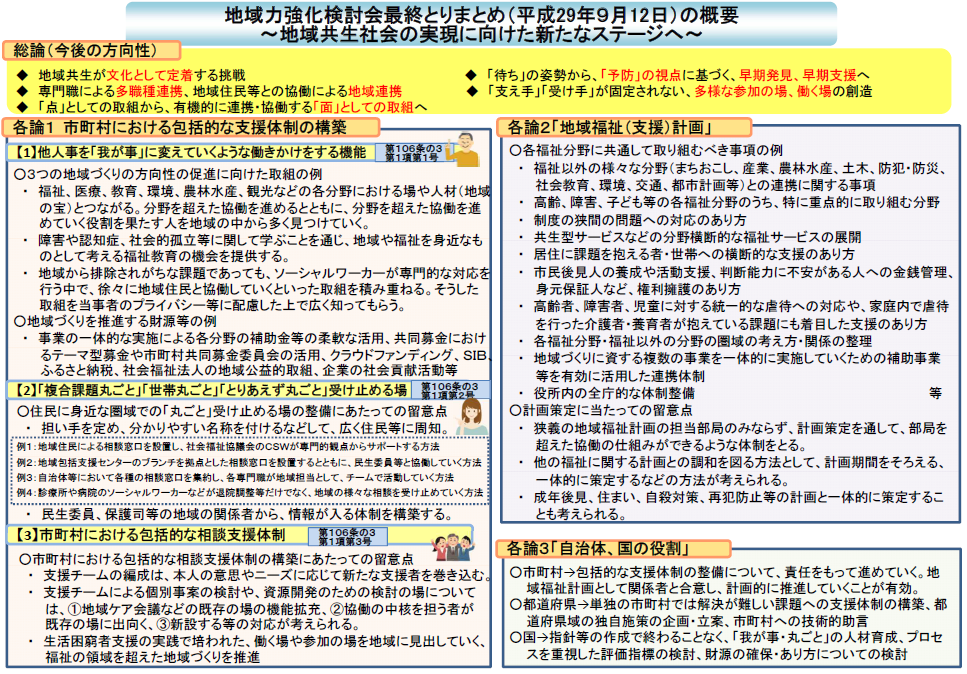

〇そしていま、「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」の実現が声高に叫ばれるなかで、「包摂」や「共生」が未だ「お守り言葉」(鶴見俊輔)として使用されている感がある。それは、人々を「思考停止」に陥らせたり、ある種の「刷り込み」を可能にする恐れなしとしない。その要因や背景については、①福祉教育が自らの思想や哲学について十分に言及せず、実践(実践科学としての性格)を重視(尊重)してきたこと、②福祉教育がその固有性や自律性を十分に追究せず、学習内容や方法が確固たるものになっていないこと、③福祉教育が「政治」(福祉政治と教育政治)と対峙する議論を十分に展開せず、未整理の部分が多いこと、などを挙げることができる。

〇それらの結果として、福祉教育は、政府・行政主導による福祉・教育改革の推進が図られるなかで、以前にも増して、統制的で定型化された実践活動が展開されている(されようとしている)。それはちょうど、国や県が建設・管理する道路のルートに沿って、カーナビの指示通りに車を走らせる「ヒト」(福祉教育)のようでもある。先日、筆者(阪野)が長野県上田市からの帰途、心地よいスピードで、自動運転車にでも乗っているような気分のなかで思ったことである(蛇足ながら、筆者の車は絶滅危惧種のマニュアル車である)。

〇帰宅後、ふと仲正昌樹(なかまさ・まさき、政治思想史)を読みたくなった。そこで、仲正の『「分かりやすさ」の罠―アイロニカルな批評宣言―』(筑摩書房、2006年5月)を再読することにした。以下は、その言説の一部である(抜き書きと要約)。

なぜ二項対立にハマるのか?

二項対立というのは、いろいろな意味で使われる言葉だが、政治的にネガティヴな意味で使われている時は、おおよそ①実際にはいろいろ複雑な争点があって単純にイエス/ノーを言えないはずのところを強引に単純に割り切って敵と味方で全面的に対立している(かのような)構えを見せること、②対立している双方の論理が、相手方の言い分のイエス/ノーをそのままひっくり返しただけで、第三者的には、合わせ鏡のように左右対称になっているように見えてしまうこと――を指している。(13~14ページ)

二項対立をやっている人たちは、なぜ、ステレオタイプ(型どおり)な台詞(せりふ)を語り続けるのだろうか? 答えは“簡単”である。斎藤貴男(ジャーナリスト)が指摘しているように、相手方が単純なレトリック(修辞、言い回し)で庶民の目をくらまし、複雑な現実に目を向けさせないようにしているので、自分たちも庶民にまず“目をさまして”もらうため仕方なく、庶民が振り向いてくれるような庶民にとって分かりやすい単純な言葉で語っている、というのである。しかし、それではまるで、庶民には全然主体性がなくて、右から何か吹き込まれたら右になびき、左から吹き込まれたら左になびくので、たくさん言ったもの勝ちだと言っているようなものである。(15ページ)

カンタンに二項対立している人たちに対して、第三者的な立場から批評を加えると、「自分の問題としてではなく、他人事のように語っている」などという拒絶反応をする人々がいる。二項対立の一方の側に身を置いていないのは、高見に立ったつもりになって無責任なことを言っている不真面目な輩(やから)である、という妙な価値観が働いているのである。「今はもう冷戦的な二項対立的発想の時代ではない」と言いながら、自分自身はますます二項対立的な図式にハマり込んでいる大小の評論家が増殖している。(17ページ)

人はどうして分かっていながら「二項対立」図式に自らハマっていき、そこから抜け出せなくなってしまうのか。「世界は複雑であり、二項対立では片づけられない」ことを多くの人は抽象的には理解しているが、いざ自分の考えを表明すべき立場に立たされると、何らかの形で「世界」を、自分にとっての「敵/味方」に単純に切り分けて、“分かりやすい答え”を出して、安心しようとする。その安心感を振り切って、複雑さを再認識するのは非常に困難になる。「哲学」は、思考を単純化してしまう「分かりやすくて心地よい言葉」に抵抗してきたと言えるが、現代日本において顕著に見られるように、時として哲学者自身が自覚的無自覚的に、二項対立的な「分かりやすさの罠」にハマってしまうことがある。(17~18ページ)

すべての二項対立が悪ではない

最近では、「敵/味方が最初から決まっていて妥協や歩み寄りの余地がない二項対立的な論争は不毛だ」という感じで、“二項対立”が悪者扱いされることが多いが、「二項対立的になる」ことは常に悪いことであるとは限らない。単なるフリートークではなく、一つの「答え」を出すことを目的として論議する場合、イエス/ノーに意見がはっきりと分かれるような二項対立的な問題設定をどこかでする必要がある。(31~32ページ)

特定の価値観・世界観を持っている人々が、自らの価値観・世界観を直接的に反映する形で論争の土俵を設定すると、最初から妥協や、自らの立場を変化させる余地がなくなってしまうことになりがちである。そうした世界観レベルの二項対立とは一応切り離した形で、最初の時点で便宜的にイエス/ノーの立場を二項対立的に設定しておいて、議論を進めていくうちに互いに(立場を)移動し合ったり、第三、第四の立場を設定できる可能性を認めることができるのであれば、(暫定的で変動可能な)二項対立的論争形態はむしろ有用であると言うべきだろう。(34ページ)

修辞的アイロニーと哲学的アイロニー

フリードリヒ・シュレーゲル(1772年~1829年、ドイツ初期ロマン派の思想家)は、単なる修辞的アイロニーと哲学的アイロニーを分けている。修辞的アイロニーというのは、自分の言葉を洒落(しゃれ)たものに見せるためにちょっとだけ逆説的に聞こえる表現(皮肉)を使ってみるというようなことであり、思考の枠組みにおける大きな変容を伴っていないようなものである。それに対して哲学的アイロニーは、「対話」などの形を取りながら、「哲学する主体」が無自覚に依拠している「秘密の意図」を“反省”的に明らかにして、“主体”の視野を拡げていく営みである。(188ページ)

「アイロニー」の語源になったギリシャ語の<eironeia>は、(相手の思考が生まれるのを助ける)「産婆術」(ソクラテスの対話形式の哲学)を意味していた。(190ページ)

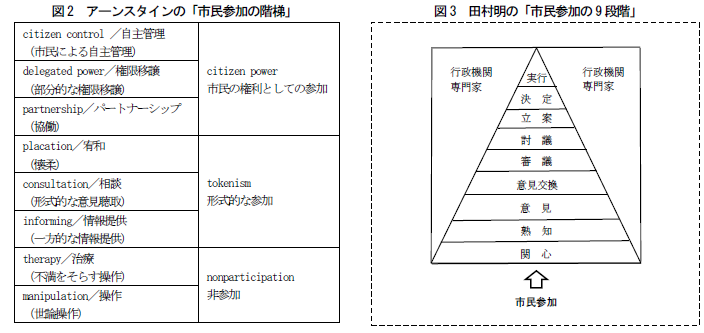

〇二項対的な思考は、議論における相違点や対立点を鮮明にする。しかし、その反面、議論に参加する人々の立場や立ち位置を硬直化させ、議論それ自体を不毛なものにしてしまう危険性がある。そこで、自分自身の古い思考の枠組みを解体して再構築(「脱構築」)しながら、自分の立場や立ち位置から一歩踏み出し、思考する。それによって、硬直化した二項対立を俯瞰(ふかん)することができ、「敵/味方」の両極がそれぞれ持つ非合理な思い込みを明らかにすることができる可能性が開かれる。これが仲正がいう「アイロニカルな思考」であろうか。仲正の「アイロニー」は単なる「皮肉」(修辞的アイロニー)ではない(ちなみに、筆者に対する「皮肉」のひとつに、「字が達筆すぎて読めない‥‥‥」がある)。

〇二項対立には、多かれ少なかれ「グレーゾーン」(中間領域、境界領域)が存在する。そのことを前提に、あるいはそれに着目して議論することも必要かつ重要となる。グレーゾーンの発生は、議論の条件や状況が不明確であったり(認識の限界)、それに対する判断や基準に差異があり(認識のずれ)、それらを特定化できないことなどによる。とはいえ、その判然としないグレーゾーンを新たな視点で整理することによって、汎用性の高い思考やその枠組みを生み出すこともできよう。留意しておきたい点である。

〇また、不毛な二項対立を克服するためには、議論の前提や条件などについて事前に予備的に調査・吟味し、“かみ合った”議論が実現可能かどうかを検討する必要がある(フィージビリティ・スタディ/実現可能性調査:feasibility study/略 FS)。例えば、正/誤や真/偽などの「結論」だけを議論する二項対立は、双方の立場や立ち位置による「正当性」を主張するにとどまり、新たな結論や合意を得ることは難しい。双方が、前提条件や状況について、幅広い情報のもとに多面的・多角的に思考し、理解や認識を深めることができれば、正当性のある判断をいくつか見出す可能性(選択肢)が広がる。それが、冷静かつ複眼的な思考による議論を促すことになる。付記しておきたい。

〇以前にも増して、多様性を包摂する「地域共生社会」の実現に向けた福祉教育プログラムの研究・開発が求められている。またそれを社会的に普及・発展させるための枠組みを如何に構築するかが問われている。そういうなかで、今はもう、二項対立的に、概念的・抽象的に「排除と包摂」や「対立と共生」などを唱え(説い)て「コト」が済む時代ではない。

〇例えば、「社会的排除」には、経済的・社会的・政治的・文化的な次元や領域があり、それらが複合的に組み合わさっている。また、国や地域社会、家族、個人などの各レベルでその様相は異なる。さらには排除が排除を生む「累積的排除」や複数の「ヒト・モノ・コト」による同時「並行的排除」などがある。「包摂」には、「排除」と“闘う”知識や能力、時間や資源を必要とする。また、事後的かつ予防的な対策や主体的かつ積極的な事業・活動などが重要となる。

〇「排除と包摂」を「カンタンに、キレイに、分かりやすく」説くのではなく、その複雑な具体的事象を複雑なままに思考・理解し、その状態やプロセスから本質を見出すことが必要かつ重要となる。二項対立的な単純な発想を越え、関係性を重視し、当事者意識(当事者性)を尊重する「第三者」的な立場や立ち位置を、新しく自覚することが肝要となる。仲正の言説を通して再認識した、「二項対立の思考」に関する基本的な事項である。