〇筆者(阪野)は、20年前の1997年3月26日に、「地方回帰」する若者の動きではないが、都市部から現在の「まち」に移住してきた。(翌年1月からは「猫の額」ほどの畑を耕す「にわか百姓」を気取っている。)それを機に、全国紙の購読はやめ、地方紙の「岐阜新聞」をとることにした。その2017年5月26日号に、「互いに監視する社会に」「立憲主義廃絶への一本道」という見出しの記事が掲載されていた。以下はその一節である(抜き書き)。

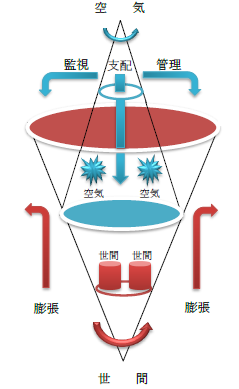

共謀罪の法案成立後、政府は「隣人を密告するマインド」の養成を進め、「市民が市民を監視し、市民が隣人を密告する」システムを作り出そうとするだろう。/なぜか「国民主権を廃絶する」と明言している政党に半数以上の有権者が賛成し続けている。/私権を制限され、警察の恣意的監視下に置かれるリスクを当の市民たちが進んで受け入れると言っているのである。/それは「国民は主権者ではない」ということの方が多くの日本人にとってはリアルだということである。戦後生まれの日本人は生まれてから一度も「主権者」であったことがない。家庭や学校でも、就職先でも、社会改革を目指す組織においてさえ、常に上意下達の非民主的組織の中にいた。/日本人にはそもそも「主権者である」という実感がない。だから、「国民主権を放棄する」ことにも特段の痛みを感じない。現に、企業労働者たちは会社の経営方針は「上」が決めることであり、その適否について発言する必要がないと思い込むに至っている。

〇この記事は、内田樹(うちだたつる。思想家、武道家)が寄稿したものである。内田といえば先ず、「新書大賞2010」の授賞作品『日本辺境論』(新潮社、2009年11月)を思い出す。「政治の劣化と右傾化」「日本の財政破綻と崩壊」などが叫ばれる今日的状況のなかで、上の記事を目にしたことを機に、「街場(まちば)シリーズ」の一冊である『街場の教育論』(ミシマ社、2008年11月。以下「本書」)を読み返すことにした。

〇内田によると、本書は、「学校の先生たちが元気になるような本」(292ページ)、「教育について熱く論じるのは、よくない」ということを熱く論じている本である。また、そこで述べる唯一の実践的提言は、「政治家や文科省やメディアは、お願いだから教育のことは現場に任せて、放っておいてほしい」ということである(2ページ)。本書は、こういった皮肉(アイロニー)の効いた、刺激的なフレーズから始まる。以下は、筆者が改めて認識し、留意したい内田の論点や言説の抜き書きあるいは要約である。

「内田教育論」は4つの考え方を前提とする

(1) 教育制度は惰性の強い制度であり、簡単には変えることができない。(2) それゆえ、教育についての議論は過剰に断定的で、非寛容なものになりがちである。(3) 教育制度は一時停止して根本的に補修するということができない。その制度の瑕疵(かし。欠陥)は、「現に瑕疵のある制度」を通じて補正するしかない。(4) 教育改革の主体は教師たちが担うしかない。人間は批判された、査定され、制約されることでそのパフォーマンスを向上するものではなく、支持され、勇気づけられ、自由を保障されることでオーバーアチーブ(期待以上の成果を上げること)を果たすものである。/ざっとこれくらいのことが(内田)教育論の前提である。(22ページ)

教育改革の主体は私たちである

私たちの国の教育に求められているのは「コスト削減」や「組織の硬直化」ではない。現場の教員たちの教育的パフォーマンスを向上させ、オーバーアチーブを可能にすることである。それに必要なのは、現場の教師たちのために「つねに創意に開かれた、働きやすい環境」を整備することに尽きる。/教員たちが発明の才を発揮し、新しい教育方法を考案し、実験し、議論し、対話し、連帯することができる、そういった生成的な労働環境を作り出すこと。それが私たち(国民)に許された唯一可能な「教育改革」の方向である。(20、21ページ)

教育は時間がかかり成果も多様である

教育は「キーを押してから文字が表示されるまで長い時間がかかる」ようなシステムである。/教育は入力から出力までのあいだに「時間がかかる」。それはそこを行き交うものが商品やサービスではなく、人間だからである。/それどころではない。教育というのは「差し出したものとは別のかたちのものが、別の時間に、別のところでもどってくる」システムである。喩(たと)えて言えば、キーボート―を押すと、ディスプレイに文字が出る代わりに、三日後に友だちから絵葉書が届いたとか、三年後に唐茄子(とうなす)を二個もらったとか、そういうどこをどう迂回(うかい)したのかよくわからないような「やりとり」が果たされるのが教育というものの本義である。(27、28ページ)

教育とは外部との通路を開くことである

教育の本質は、「こことは違う場所、こことは違う時間の流れ、ここにいるのとは違う人たち」との回路を穿つ(うがつ。開ける)ことにある。/勉強しているときには、子どもたちも一瞬、無人島という有限の空間に閉じ込められていることを忘れて、広い世界に繋(つな)がっているような開放感を覚える。四方を壁で取り囲まれた密室の中に、どこからか新鮮な風が吹き込んできたような爽快感を覚える。そういうことがきっとあるはずである。/「今ここにあるもの」とは違うものに繫がること。それが教育というもののいちばん重要な機能なのである。(40ページ)

学びとは鳥瞰的視座に離陸することである

「学び」は、自分には理解できない「高み」にいる人(メンター、先達)に呼び寄せられ、その人がしている「ゲーム」に巻き込まれるというかたちで進行する。この「巻き込まれ」(involvement)が成就するためには、自分の手持ちの価値判断の「ものさし」ではその価値を考量できないものがあるということを認めなければならない。自分の「ものさし」を後生大事に抱え込んでいる限り、自分の限界を超えることはできない。知識は増え、技術も身につき、資格も取れるかもしれない。けれども、自分のいじましい(せせこましい)「枠組み」の中にそういうものをいくら詰め込んでも、鳥瞰(ちょうかん)的視座に「テイクオフ」(take-off、離陸)することはできない。それは「領地」を水平方向に拡大しているだけである。「学び」とは「離陸すること」である。(59ページ)

学びとはブレークスルーのことである

「学び」を通じて「学ぶもの」を成熟させるのは、「私には師がいる」という事実そのものである。私の外部に、私をはるかに超越した知的境位が存在すると信じたことによって、人は自分の知的限界を超える。「学び」とはこのブレークスルーのことである。/ブレークスルーとは、自分で設定した限界を超えるということである。限界を作っているのは私たち自身である。「こんなことが私にはできるはずがない」という自己評価が、私たち自身の「限界」をかたちづくる。/ブレークスルーとは、「君ならできる」という師からの外部評価を「私にはできない」という自己評価より上に置くということである。それが自分自身で設定した限界を取り外すということである。「私の限界」を決めるのは他者であると腹をくくることである。(155、156ページ)

専門家は他者とコラボレートできなければならない

専門教育とは、「内輪(うちわ)のパーティ」のことである。そこは「専門用語で話が通じる」場所、あるいは「通じることになっている」場所である。/専門家とは、他の専門家とコラボレートできることである。そのためには、自分がどのような領域の専門家であって、それが他の領域とのコラボレーションを通じて、どのような有用性を発揮するかを非専門家に理解させられなければいけない。/専門家は、他の専門家と共同作業をしないと何の役にも立たない。自分ひとりで何でもできる専門家というのは形容矛盾である。/専門家の手柄は自分の専門のことしかできないが、その代わり、他の専門家と「合体」すると爆発的なパフォーマンスを発揮するということである。/日本の教育プログラムにいちばん欠けているのは、「他者とコラボレーション」する能力の涵養である。今の日本の教育の問題というのはもしかすると、ぜんぶがこの一つの点に集約されるのかもしれない。(90、92、105ページ)

教師は学びの当事者である

教師というのは、生徒をみつめてはいけない。生徒を操作しようとしてはいけない。そうではなくて、教師自身が「学ぶ」とはどういうことかを身を以て示す。それしかない。/「学ぶ」仕方は、現に「学んでいる」人からしか学ぶことができない。教える立場にあるもの自身が今この瞬間も学びつつある、学びの当事者であるということがなければ、子どもたちは学ぶ仕方を学ぶことができない。これは「操作する主体」と「操作される対象」という二項関係とはずいぶん趣(おもむき)の違うものである。/学びの場というのは本質的に三項関係なのである。師と、弟子と、そして、その場にいない師の師。その三者がいないと学びは成立しない。/教師が教壇から伝えなけれはいけないことは、畏敬の念を抱く師がいるということ、ただ一つである。それだけで教育は十分に機能する。(142、143、152ページ)

教師は学びを起動させる

子どもの成熟は葛藤を通じて果たされる。/人間は必ず葛藤のうちにあり、人間のすべての感情は葛藤を通じて形成される。/人間は自分が学びたいことしか学ばない。自分が学べることしか学ばない。自分が学びたいと思ったときにしか学ばない。/教師の仕事は「学び」を起動させること、それだけである。「外部の知」に対する欲望を起動させること、それだけである。そして、そのためには教師自身が、「外部の知」に対する烈(はげ)しい欲望に現に灼(や)かれていることが必要である。(114、158、252、255ページ)

〇周知の通り、内田は、「稀代の論客」の一人である。いわゆる「内田本」を読むと、俊英(しゅんえい。優れて秀でていること)な視点や鋭利な知性に驚かされる。また、小気味よい論調や豊饒(ほうじょう)な言葉、広く深い造詣(ぞうけい)などに魅せられる。それらが、数多くのファンや信奉者を生み出しているのであろう。

〇ただ、内田の「議論」や「主張」「言説」は必ずしも、そのすべてが科学的・体系的なデータやエビデンス(証拠、根拠)に基づくものであるとは言えない。過剰に身体感覚的であったり、ときには論理の飛躍がある。なじみの薄い漢字や熟語、カタカナ言葉の多用や、巧みな論法の駆使は、衒学的(げんがく。学問や知識があることをひけらかすこと)でさえある。さらに言えば、「知識人の単なるプロパガンダ(政治・思想宣伝)は、読む人を惑わし、思考停止に陥らせる」という、その危険性がゼロとは言えない。土と汗のにおいがする「にわか百姓」(筆者)の、おしゃれで上品な知識人に対する全般的・抽象的な感想である。なお、10年ほど前に本書を読んだときの感想も、このようなものであったと思われる。ただ、その時代的背景や社会的状況は、いまの方がより厳しくなっていることは多言を要さない。2017年6月15日、「監視・密告社会」の到来は憂慮の極みである。

〇政治・経済・社会の危機の時代にあって、先ず強く求められるのは国家主義的教育に抗し、主権者教育を推進する「教育の自由と良心」である。そして、第一線の教育現場(学校、地域・社会)やそこでの実践に証拠や論拠を求める、教育に関する草の根の思想(考え方)や哲学(生き方)である。また、大切にすべきは、教育思想や教育哲学以前の、その「まち」に暮らす子どもや保護者、その「まち」にある学校の子どもや教師などの個々人の教育への切実な「願い」や「思い」である。

〇本稿の最初に紹介した内田の新聞寄稿文では、「立憲主義廃絶」への強い怒りや憂いに満ちた、反体制・反権力の姿勢が明示される。そして、本書で内田は、教育へのビジネスモデルの導入や市場原理主義・グローバル資本主義の教育への介入を批判し、それを通して教育の本質に迫る。また、皮相的な「あるべき教師像」ではなく、「真の教師」のあり方を探究する。その切り口はシャープである。

〇そうした内田の言説の枠組み(フレームワーク)や論点(イシュー)から、例によって唐突で我田引水ながら、「福祉教育」は多くを学び、その教育活動を検証する必要がある。福祉教育は、(1)国家主義的教育に対峙し、真の主権者教育の積極的推進を図ってきたであろうか。(2)それらの教育営為とは、無視はしないまでも、付かず離れずの立ち位置を保ち、絶妙な「間合い」をとってきたのではないか。(3)個別具体的な地域や学校の現実(実態)を丹念に掘り起こし、その問題の歴史的・社会的・文化的背景や本質、真実などをあぶり出してきたか。そこでは、(4)「思いやり育成プログラム」(「こころの教育」)の研究開発に汲々(きゅうきゅう)としてきた(している)のではないか、等々がそれである。これは、筆者自身の福祉教育実践や研究の取り組み姿勢や価値観を問うものでもある。

付記

6月15日午前7時46分、伊達忠一議長が、投票を終えた参院議員に宣言した。「(「共謀罪」)法案は可決されました」。賛成165、反対70。

2年前の安全保障関連法の成立時と比べて、抗議する人の数が少なく、社会全体が「負けるのに慣れてしまっている」ことに危機感を募らせる。(朝日新聞デジタル)