筆者(阪野)はこれまで、多くの地域で、いろいろな人たちとの「幸運な偶然」(山崎亮『まちの幸福論』119~122ページ。注(1))を手にすることができた。先月アップした拙稿「住民主導の『地域づくり』と『教育づくり』の可能性―資料紹介―」(2015年3月5日投稿)では、「地方消滅論」などをめぐって論述し、私事ながら実践的研究に求められる「善意と誠意」について“付記”した。後日、その一環として、山崎亮の本を読み返すことにした。以下がそれである。

(1) 山崎亮『コミュニティデザイン―人がつながるしくみをつくる―』学芸出版社、2011年5月。(以下、「1」と略す。)

(2) 山崎亮+NHK「東北発☆未来塾」制作班『まちの幸福論―コミュニティデザインから考える―』NHK出版、2012年5月。(以下、「2」と略す。)

(3) 山崎亮『コミュニティデザインの時代―自分たちで「まち」をつくる―』中央公論新社(中公新書)2012年9月。(以下、「3」と略す。)

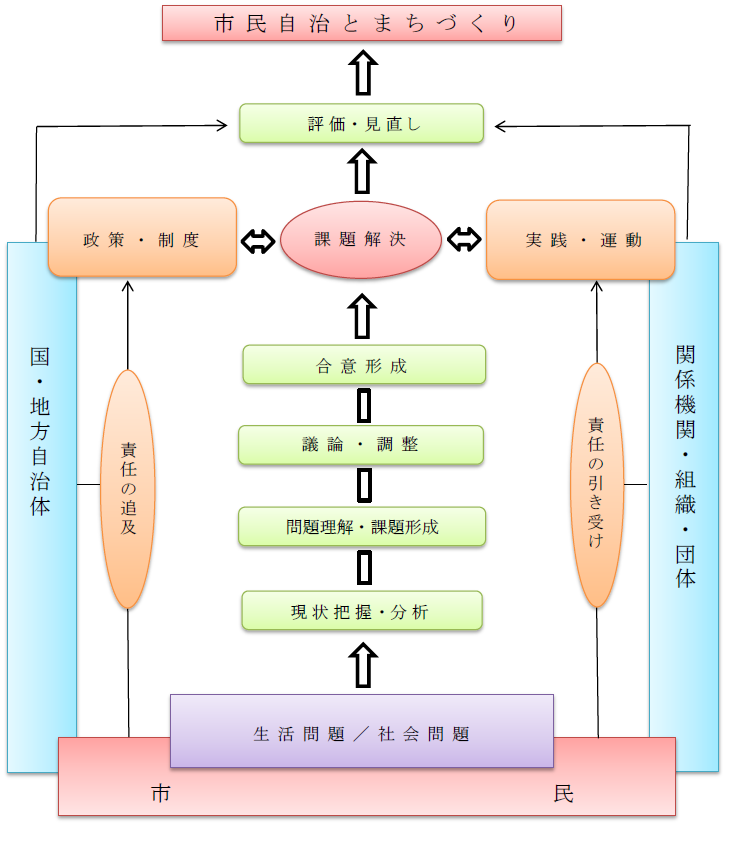

周知の通り、山崎は、「日本でただひとりのコミュニティデザイナー」「地方再生の救世主」などと紹介されることもあるという、斯界の第一人者である。山崎によると、コミュニティデザイナーとは、「モノをつくらないデザイナー」「地域の課題を、地域の人たちが解決するための場をつくるデザイナー」(「2」9、16、122ページ)である。また、「コミュニティデザイナーは『救世主』ではない。この仕事は〝主〟になってはならない仕事だ。まちづくりの主体となるのは、その地域で暮らす住人である。(コミュニティデザイナー:筆者)がリーダーシップを発揮して、『みなさんでこういうまちをつくりましょう』と言ってしまったら、住民主体のまちづくりはできなくなる」(「2」122ページ)。要するに、住民主体の内発的な「まちづくり」すなわち「コミュニティデザイン」を進めるために、人と人を結びつけ、その関係性を深める“しくみ”を「デザイン」(注(2))することが、コミュニティデザイナーの仕事である。その際、上記の前稿との関連でいえば、「地方消滅」をただ不安がり嘆(なげ)くのではなく、いわゆる「活動する市民」(注(3))を如何に確保・育成するかのプロセスをデザインすることが肝要となる。山崎は次のよういう。

社会の課題を解決するためのデザインについて考えるとき、2つのアプローチがあるような気がする。ひとつは直接課題にアプローチする方法。困っていることをモノのデザインで解決しようとする方法である。(中略)

一方、課題を解決するためにコミュニティの力を高めるようなデザインを提供するというアプローチもある。(中略)

コミュニティデザインに携わる場合、後者のアプローチを取ることが多い。コミュニティの力を高めるためのデザインはどうあるべきか。無理なく人々が協働する機会をどう生み出すべきか。地域の人間関係を観察し、地域資源を見つけ出し、課題の構成を読み取り、何をどう組み合わせれば地域に住む人たち自身が課題を乗り越えるような力を発揮するようになるのか、それをどう持続させていけばいいのかを考える。(「1」246~247ページ)

コミュニティデザイナーは、コミュニティデザインという方法によって、そのまちに暮らす住民自らがまちの現状を把握し、問題を理解し、課題を解決していくプロセスをデザインする、地域支援(まちづくり支援)の専門家である。その方法は、山崎によると、基本的には次の4段階によって進められる。

第1段階:ヒアリング

ヒアリングの内容は大きく分けて、「どんな活動をしているのか」「その活動で困っていることは何か」「ほかに興味深い活動をしている人がいたら紹介してくれないか」の3点である。

地域の情報を調べ、人の話を聴き、地域の人間関係を把握し、現地を歩いて回るうちに、その地域でどんなことをすればいいのかが少しずつ見えてくる。

第2段階:ワークショップ

地域の特徴や課題を整理、共有し、取り組んでみたいプロジェクトやその実現の方法などについて話し合う。

その手法は、ブレーンストーミング、KJ法、ワールドカフェ(カフェのようなリラックスした空間で次々とテーブル=カフェを移動しながら、違う人とミーティングを重ねる手法)など、話し合う内容や集まったメンバーによって決める。

第3段階:チームビルディング

アイデアが出そろった段階で、「誰がどのプロジェクトを担当するのか」を決めることになる。その際、自分が取り組みたいプロジェクトを選んでもらいつつ、メンバーの調整を行いながら、担当チームをつくる。

チームごとに構成員の役割を決めて、本人たちが協力してプロジェクトが進められる体制を構築する(チームビルディング)。

第4段階:活動支援

できあがったチームの活動(特に初動期の活動)を支援する。チームが活動を進めるために相談に乗ったり、情報提供を行ったり、必要なスキルを得る機会を設けたりなどする。

初動期のサポートは、チームの活動内容を見ながら徐々に減らしていく。自分たちだけで活動できるようになるのが最終目標なので、チームにできることが増えたらコミュニティデザイナーは手伝いを減らす。(「3」180~195ページから抜き書き)

まちづくりには、地域の特性や課題に応じたクリエイティブな思考やオリジナルなアイデア、斬新なセンスなどが求められる。そこから、コミュニティデザイナーには、それらを生み出す知識や情報(事例)、態度や行動、そしてアイデアを“かたち”にしブラッシュアップする(磨き上げる)技能(スキル)などが必要となる。また、個々の住民(個人的実践主体)の主体形成のみならず、それを集団的実践主体や運動主体へと育成・向上させるためのメソッド(手法、やりかた)を身につけることも肝要となる。

なお、山崎においては、アメリカの心理学者ダニエル・ゴールマン(Daniel Goleman)の「社会的知性」(SQ:Social Intelligence Quotient)に関する所説を引用し、コミュニティデザイナーには次のような能力が求められることになる。(1) “読み取り能力”(「社会的意識」:ゴールマン)、すなわち「他人の感情を読み取る能力」「人の話をしっかり聴く能力」「相手の意図や思考を理解する能力」「社会のしくみを知る能力」の4つの能力と、(2) “そのうえでどう行動するか”という能力(「社会的才覚」:ゴールマン)、すなわち「相手と同調する能力」「自分の意図を効果的に説明する能力」「他者に影響を与える能力」「人々の関心に応じて行動する能力」の4つの能力がそれである(「3」219~220ページ。ダニエル・ゴールマン 土屋京子訳『SQ 生きかたの知能指数―ほんとうの「頭の良さ」とは何か』日本経済新聞出版社、2007年1月、130~158ページ)。

いずれにしろ、まちづくりには、「まちの人たちが主体となれる方法論で(地域の:筆者)課題を解決していける人材」、つまり「ファシリテーター」が必要となる(「2」154ページ)。周知の通り、全国には、2009年度から実施されている国(総務省)の「集落支援員」や「地域おこし協力隊」の事業などを活用し、地域の課題解決やまちづくりに取り組む人材を積極的に導入している地方自治体がある。2014年度における(専任)集落支援員は221団体(5府県216市町村)、858人(自治会長などとの兼務の(兼任)集落支援員は3,850人)、地域おこし協力隊員は444団体(7府県437市町村)、1,511人を数える。その数は増加傾向にあるが、決して多くはない。また、受け入れ態勢の不備や地域(地元)住民との意識のズレなどによって、その制度が十分に機能しているとはいえない。

まちづくりのソフト事業である人材育成は、何よりも地域が取り組むべき課題である。そこでは、まちづくりをファシリテート(支援、促進)する人材の確保・育成とともに、「活動する市民」や一般住民へのまちづくに関する意識啓発・教育が必要かつ重要となる。 2014年度に東北芸術工科大学(山形市)に日本で最初の「コミュニティデザイン学科」(学科長・山崎亮)が開設された。学科の合言葉は、「ふるさとを元気にするデザインを学ぼう!」であるという。コミュニティデザイン(まちづくり)の本格的な人材育成は始まったばかりである。

例によって唐突であるが、フランスの経済学者トマ・ピケティ(Thomas Piketty)の『21世紀の資本』(山形浩生・他訳、みすず書房、2014年12月)がベストセラーになっている。そこでの言説のひとつは、先進国では経済的格差が拡大し、固定化する傾向にある。その原因は保有する資産の多寡にある。資産家は投資によってさらに資産を増やし、その一方で低所得者は、賃金が上がらない限り資産形成を行うことができない、というものである。同じような言い回しをすれば、地域では生活環境の格差が拡大し、固定化する傾向にある。その原因のひとつは、住民主体のまちづくり(コミュニティデザイン)とその啓発・教育の事業・活動の実施度にある。住民主体のまちづくりが活発な地域は、その実態(実情)や特性を活かした新たなまちづくりを推し進める。その取り組みが低調な地域では、地域の課題を発見し、それを解決するための「人のつながり」(山崎)が広がらない。筆者が本稿でいいたいことのひとつはここにある。それは、市民福祉教育に通底するものでもある。

注 (1) 「幸運な偶然」について、山崎は次のように述べている。「『偶然』と『幸運』はイコールではない。偶然を一時的な出来事で終わらせてしまうか、それとも自分の人生を豊かにする幸運に変えられるかは、本人次第である。(中略)偶然を幸運に導いてくれるのが、(肯定から入る:筆者)〝Yes,and〟のコミュニケーションでもある。(中略)『幸運』は天から与えられるものではなく、人が自分の意志で見つけていくもの」である(「2」121~122ページ)。「まちづくりで最も重要なことはコミュニケーション能力である」(「1」91ページ)。留意しておきたい言説である。

(2) 山崎にあっては、「デザイン」とは「社会的な課題を解決するために振りかざす美的な力」である。すなわち、多くの人たちに関係している課題を見つけ、それをたくさんの人が共感するような“美しい方法”で解決しようとする行為をいう(「3」233ページ)。

(3) 「活動する市民」とは、まちづくりについて主体的・自律的・能動的な態度・行動を有する住民をいう。拙稿「ソーシャル・キャピタルと市民福祉教育」(2012年8月21日投稿)などを参照されたい。

補遺

山崎は、「コミュニティデザインとまちづくりは同じではない。(中略)横文字を組み合わせたコミュニティデザインよりはまちづくりのほうが理解してもらいやすい。(中略)まちづくりという言葉は馴染みがあるのだろう。それならそれでいい」(「3」213~214ページ)としながら、次のように述べている。

(地域のさまざまな:筆者)人の集まりが力を合わせて目の前の課題を乗り越え、さらに多くの仲間を増やしながら活動を展開することを支援するのが(中略)コミュニティデザインである。これは、コミュニティの力を増幅させるという意味で「コミュニティエンパワメント」や「コミュニティオーガニゼーション」と呼ばれる手法に近いのかもしれない。あるいは、社会福祉の分野でいわれる「コミュニティワーク」や、開発途上国支援の分野でいわれる「コミュニティディベロップメント」に近い方法なのかもしれない。いずれも「つくることを前提としないコミュニティづくり」であるから、今後はこうした分野の知見を活かしながら、コミュニティデザインの実践を続けたいと思う。(「3」123ページ)

前述の「コミュニティデザイン学科」の創設は、コミュニティデザインという学問領域の成立を前提にする。実践の単なる積み重ねによる実践知だけでなく、学問としての体系化を図るためには、先ずはコミュニティデザインの精緻な概念整理や「コミュニティの力」の構成要素の分析・考察、そしてコミュニティエンパワメント等との関連性の検討などが求められよう。

なお、筆者は、取り敢えず本稿ではまちづくりとコミュニティデザインをほぼ同義に捉え、記述している。