「老爺心お節介情報」第80号

地域福祉研究者の皆様

社会福祉協議会関係者の皆様

おはようございます。仕事始めですね。

新しい気持ちで、新しいプログラム、プロジェクトを立ち上げてください。

今年もよろしくお願いします。

2026年1月5日 大橋 謙策

寒中お見舞い申し上げます!

〇お正月休みも終わり、皆様元気に仕事始めをされていることと思います。

〇私の方も穏やかな天気の下、のんびりと里山を散歩したり、鎮守の森の神社へ初詣したりと穏やかなお正月を過ごすことができました。

氏神に 祈りし安寧 初詣で

初詣で 鎮守の森が 残る街

樹氷 悲しき恋の 一里塚

(愛媛福祉俳句会1月兼題/兼喬作 2026年1月)

〇「老爺心お節介情報」第80号は、「そのときの出逢いが➄、1980年代後半」号です。

(2026年1月5日)

「そのときの出逢いが」―私の生き方、考え方に影響を与えた人との出逢い』⑤

Ⅰ 1980年代後半――日本社会事業大学の移転発展計画と日本社会事業学校連盟

〇筆者にとって、1980年代後半は、まさに激動の渦に巻き込まれたような時であった。

〇第1は、日本社会事業大学の移転発展計画の事務局(企画室長)を命じられ、大学教員としての使命である授業をこなしながら、厚生省に提出する資料づくりを行うという“二人分”の仕事をした。毎日、夜8時までに厚生省から資料作りの指示があった場合には、その日のうちに資料を作り届けるという作業の仕方であった。自ずと夜8時までは大学で待機を余儀なくされ、かつ資料作りの指示があれば大学に泊まり込むという業務であった。大学に布団を買ってもらい、職員休憩室に泊まり込むとうこともざらであった。

〇第2には、赤字団体になっていた日本社会事業学校連盟の事務局長を命じられ、日本社会事業学校連盟の再建と同時に、日本におけるソーシャルワーク教育の確立並びに1986年の国際社会事業学校連盟の東京大会開催をすることであった。

〇第3には、1987年に、日本地域福祉学会を創設し、地域福祉研究の体系化と地域福祉実践・研究の社会的認知と評価を高める活動であった。

➀日本社会事業大学の移転再建計画づくり

〇日本社会事業大学は、戦前の海軍館を校舎として永らく使用してきたが、その海軍館は空襲も受けていて、建物の痛み、老朽化が進み、1960年代末から大学の移転再建問題が幾度となく論議されてきた(この件については、『日本社会事業大学四十年史』、『日本社会事業大学五十年史』に資料が掲載されているので参照)。

〇大学の移転再建問題は、教授会で幾度となく論議されては挫折を繰り返していた。1982年3月28日に、厚生省(当時)で社会局更生課長を務め、1981年の国際障害者年を取り仕切った、本学の卒業生である板山賢治氏が日本社会事業大学の事務局に就任されてから移転再建問題は一気に動き出す。板山賢治氏は障害者基礎年金制度の創設の立役者である(高阪悌雄著『障害基礎年金と当事者運動――新たな障害者所得補償の確立と政治力学』明石書店、2020年参照)。

〇と同時に、早稲田大学名誉教授(労働経済学専攻)で、中央労働委員会会長の平田富太郎先生(勲一等瑞宝大綬章受賞)が1979年に学長に就任しており、このお二人によって大学の移転再建問題は動き出す。

〇大学の移転発展計画は、中村猛先生が(日本社会事業大学卒業生、東京都福祉局長)が委員長を務める「日本社会事業大学教育の在り方について」と題する提言が、1983年に設置され、筆者は、この委員会の事務局を担い、とりまとめの文書を起草することになった。

〇その委員会のとりまとめは、1983年7月に当時の伊部理事長あてに提言され、教育課程、教育組織、移転問題も含めて大きく前進する。

〇その縁もあってか、私は1984年には「キャンパス問題対策室長」、「大学建設本部企画室長」を命じられ、教員としての業務と大学移転再建問題の実務者としての2足の草鞋を履くことになる。

〇大学移転問題の資料作りは大変な業務量、仕事の仕方であったが、そのお陰で厚生省の組織の在り方、予算取りの大変さ、資料の作り方を学ぶことができた。

〇と同時に、平田富太郎先生や板山賢治先生のカバン持ちで、渡部恒三厚生大臣、森喜朗文部大臣をはじめ、大蔵省理財局長(明治期の社会事業行政をリードした窪田静太郎の孫)、大蔵省主計局長、会計検査院院長等の方々にお会いし、話を聞く機会ができた。各部署のトップに座れる方々の見識、幅広さを知るとともに、それに付随する組織の在り方を垣間見ることができた。

〇日本社会事業大学教授会は、先の提言を受け入れ、1984年2月に「社大発展のための基本的方針およびその確認に関する件」を決定し、移転計画は進むことになる(詳細は『日本社会事業大学四十年史』を参照されたい)。

〇日本社会事業大学は、創立者が事実上おらず、GHQの要請もあって、厚生省立の変則的学校法人として1946年11月に創立された。そのため、建学の精神ともいうべき理念が明文化されても無ければ、明確化もされていない。

〇筆者は、大学移転に合わせて建学の精神を確立すべきだと考え、1985年1月に、日本社会事業大学の校歌や教育理念を踏まえて、私案として4つの理念を掲げた。「忘我友愛」、「窮理窮行」、「平和共存」、「受容共育」の4つである。平田富太郎先生などと協議をし、「受容共育」を除いた3つを建学の精神として掲げることにした。しかしながら、この建学の精神は学校法人理事会や教授会で正式に討議をし、承認を得るという手続きがないままに使われるようになってしまった。しかし、今では実質的に日本社会事業大学はこの3つを建学の精神としてパンフレット等で使用している。

〇この移転再建業務を担当している1984年4月に筆者は40歳で教授に昇格する。

〇日本社会事業大学には、教員の昇格の基準として“40歳で、単著があること”が要件であると言われ続けてきた。筆者は、当時、その要件には該当しなかったので辞退をしたが、説得され、40歳で教授への昇格が教授会で承認された。

〇それは、移転再建問題への取組の一種の“論功行賞”だったのか、それとも編著、単著論文が数多くあったことが評価されたのかは分からないが教授になった。

〇それは筆者にとって凄いプレッシャーで、できるだけ早く単著を出さなければならないと焦った。当時、全社協出版部に居た斎藤貞夫さん(後に全社協事務局長)と山口稔さん(後に関東学院大学教授)と渋谷近くのホテルに缶詰めになり、既存の論文を活かして、全体を統一できるように編集作業をしながら、足らないところを執筆したことが思い出される。その成果が、1986年9月に刊行された『地域福祉の展開と福祉教育』である。

〇この単著は、“学術論文というより、実践的研究書である”と「まえがき」で書いたところ、恩師の一人の山住正巳先生から、“何を勘違いしているのか、実践的研究書こそが大切ではないか”とお叱りを受けた。確かに、筆者は、「あとがき」で、この本に流れるキーワードは「地域福祉を推進する住民の主体形成」であると書いているので、山住正巳先生の指摘は重要で、それまでどこか自分が行っているのは学術的ではないのではないか、単著というものはもっと崇高な哲学や歴史、海外との比較研究を踏まえた体系的なものであらねばならないと呻吟していただけに、この山住先生のコメントで、筆者の研究者としての姿勢、方向性が確立できると思った。この単著『地域福祉の展開と福祉教育』は何と一万部以上売れた。

〇この学問のあり方に関する一種の“コンプレックス”は、後日、筆者が日本学術会議の会員になった際に、工学系の先生方が同じように悩まれており、“学問とは、戦前の旧国立大学の講座での研究が学問である”という、日本の学術体系への懐疑を同じように思っていたようで、その会議の中での論議には筆者は大変“意を強くした”思い出がある。

〇それは、新しい学問体系としての「統合科学」という考え方であるが、筆者はその「統合科学」の考え方こそが「社会福祉学」なのだと納得した(拙稿「『統合科学』としての社会福祉学研究と地域福祉の時代」日本社会福祉学会編、『社会福祉学研究の50年』、ミネルヴァ書房、2004年参照)。

〇ところで、大学移転発展計画の最中、筆者は島根県瑞穂町へ出張する機会があり、その旅程の中で風邪を引いたのか、咳が止まらなくなり、帰宅後、稲城市民病院の診療を受けた。

〇診断した医師は、風邪の患者のレントゲン、結核の患者のレントゲン、肺がん患者のレントゲン、そして私のレントゲン写真を見せて、どれに似ているかと尋ねるので、私は肺がん患者のレントゲンと似ていると答えると、“そうだ。あなたは肺がんに罹患している”と診断され、慶応大学病院か国立がんセンターの診断を受けなさいと紹介状を書いてくれた。それは、1987年3月13日の金曜日であった。

〇そのまま休むわけにもいかないので、夢遊病者のようにふらふらしながら大学へ行き、板山先生に報告すると、板山先生は即座に国立がんセンターの診断を受けるようにと命じられた。

〇国立がんセンターの主治医は成毛先生で(当時・大熊由紀子朝日新聞論説委員が成毛先生は世界的な肺がんの権威だから先生を信頼したらいいと言ってくれた)、成毛先生はレントゲン写真を見て、98%肺がんだと思うが、国立がんセンターでは病理検査の結果を見ないと診断名を確定しないという。そのうえで、念のため、北里大学病院、結核の権威である複十字病院の診断を仰いでくるようにいわれ、2つの病院の診断を受けたがいずれも肺がんの診断であった。

〇1987年4月7日、国立がんセンターの7階・B棟725号室が我が病室である。A棟は余命行くばかりもない終末期の患者病棟で、よく亡くなられた人がいた。

〇入院前に行った肺生検の結果はシロであったが、肺に影があるので、4月17日に手術をすると言う。多分肋骨3本を切り取って、右肺上葉の肺の影の部分を切除する手術だという。

〇私は、当時子ども幼かったことなどもあり、井上靖の『告知』などのがんに関する本を読んで、自分の将来を悲観した。今は、治療法も格段に進歩しているが、当時はがんは“不治の病”と考えられており、自分の今後の人生をはかなんだ。

〇そんなこともあり、毎日の医師の回診が終わると病棟を抜け出し、築地市場の場外市場のすし屋でお酒とお寿司を食べる毎日であった。看護師はひどく嫌がったが、私の気持ちもすさんでいた。

〇4月16日、手術前の最後の検査があり、今まで膨張していた丸い球体のような影が少しいびつに歪んだのを成毛先生、近藤先生が見つけてくれて、手術は延期、様子見となった。

〇そのまま、退院して様子を見ることになったが、再度12月に肺に影ができ、成毛先生は切って、病巣を確かめたいと言われたがお断りした。その後は影も消え、今日に至っている。

〇国立がんセンターに入院中、「社会福祉士及び介護福祉士」の法案審議が山場を迎えていて、日本社会事業学校連盟事務局長として居たたまらず、病院を抜け出して自民党本部へ陳情に行ったことが忘れられない。

➁日本社会事業学校連盟事務局長を拝命

〇1981年、明治学院大学教授の三和治先生、日本女子大学教授佐藤進先生、日本女子大学教授の高橋精一先生が揃って日本社会事業大学を訪ねて来られて、筆者に日本社会事業学校連盟の事務局長を引き受けてくれないかという申し入れであった。

〇筆者は当時、まだ軸足が社会教育分野にあり、社会福祉分野では学会デビューをしたばかりであった。

〇しかも、日本社会事業大学の先輩教員たちからは“大橋の研究は社会福祉プロパーの研究ではない”と批判・評価されていた時である。

〇筆者自身は日本社会事業学校連盟が毎年1回行っている社会福祉教育セミナーに1974年の日本社会事業大学が開催校としてセミナーを開催した時に参加した程度で、左程日本社会事業学校連盟にアイデンティティを持っていたわけではない。

〇どのような経緯で筆者に白羽の矢が立ったのか分からないが、懇請され引き受けざるをえなかった。当時の日本社会事業学校連盟は赤字団体で、必ずしも加盟校の吸引力があったとは思えない組織であった。

〇一般的には、日本社会事業学校連盟の会長校が先に決められ、其の大学の会長の下で誰が事務局長を担うのかが決められるはずなのに、私の場合は、先に事務局長を懇請された。筆者は引き受けざるを得なくなり、結果として、平田富太郎学長に日本社会事業学校連盟の会長を引き受けて欲しい旨のお願いをした。

〇平田富太郎学長、大学の学長秘書の及川良子さんと会長前任大学の関西学院大学に業務の引継ぎに伺い、本出裕之先生や武田健先生から引継ぎをした。

〇その夜、平田富太郎先生が神戸の街で、みそののステーキとチェリー酒をご馳走してくれた。こんなに美味しいステーキとお酒があるのかと感動したものである。平田富太郎先生には、折にふれて美味しい食事をご馳走して頂いた。

〇小川利夫先生も平田富太郎先生も、若い我々にいろいろなチャンスをくれたなと改めて感謝の念で一杯である。このような機会を通じて、人を育てるということはどういうことかといろいろ学ばせて頂いた。

〇筆者は、日本社会事業学校連盟の事務局長を引き受けて、すぐ取り組んだことは日本社会事業学校連盟の通信を発行することであった。加盟校の中から、赤字団体なのに通信を印刷発行するのはけしからんという苦情、意見を頂いたが、赤字団体だからこそ通信を出して、今、何を取り組んでいるのか、何を取り組むべきなのかを加盟校に周知徹底することが必要であると説き、それが入れられないのなら自分は事務局を降りると突っぱねた。

〇しかも、その通信は各加盟大学の日本社会事業学校連盟担当教員に一部送るだけでなく、必要なら何部でも、全教員分を送るということにした。当時、各加盟校の中には、学校連盟の担当になることを特権化し、学校連盟から入る情報を独り占めにするという教員、大学があったので、大学における情報コントロールの打破が必要であると説き、それが入れられないのなら自分は事務局を降りると突っぱねた。

〇通信の発行により、各加盟校の理解も進み、事務局長に就任した翌年には加盟費を大幅に増額して赤字団体を脱却した。

〇しかも、その頃、日本社会事業学校連盟は国際社会福祉大会の構成・傘下団体の一つとして国際的なソーシャルワーク教育のあり方について関わることが求められていた。しかしながら、日本には社会福祉専門職の制度はないし、ソーシャルワーク教育に関して日本社会事業学校連盟としての基本方針、在り方等について共通の理解が得られてない状況であった。

〇私は、日本社会事業学校連盟の加盟基準を厳しくして、かつ加盟校の社会福祉教育をソーシャルワーク機能に収れんさせて、卒業生に対してサーティフィケーション(認証書)を出して、名実ともに社会福祉専門職として位置づけられるよう、加盟校の社会的評価を高める方針を打ち出した。そのための「学校連盟による社会福祉専門職員養成基準」(養成ガイドライン)を1986年に制定した。

〇この考え方に駒澤大学教授の高橋重弘先生(後に日本社会事業大学学長)、日本女子大学教授の田端輝美先生、同志社大学教授の黒木保博先生(私の次の事務局長。これが縁で、私はその後同志社大学大学院の非常勤講師を約10年間続け、院生を育てる喜びと京都探索の機会を頂いた)等が賛同してくれて一緒に活動を進めてくれた。

〇日本社会事業学校連盟の社会福祉教育セミナーを熱海の赤根崎のホテルで行い、いわば缶詰状態で、専門職に必要な科目のシラバスづくりを行った。この活動が、1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の成立の下地になっていく(拙稿「戦後社会福祉研究と社会福祉教育の視座」、『戦後社会福祉教育の五十年』ミネルヴァ書房、1998年11月参照)。

〇また、国際社会事業教育会議が国際社会福祉大会の一環として開催されるので、1986年8月には日本社会事業学校連盟の加盟校の案内版として『社会福祉を学ぶ人のために』(全国社会福祉協議会刊)を刊行した(拙稿「日本の社会福祉教育の現状と課題」が収録されている)。

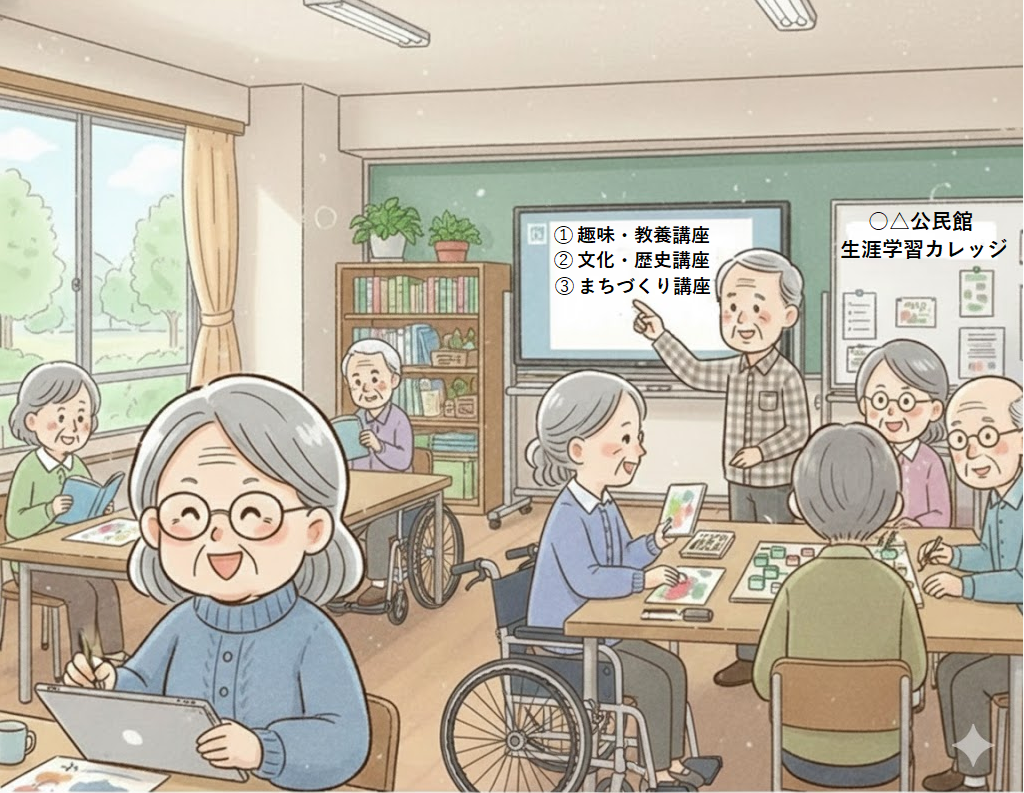

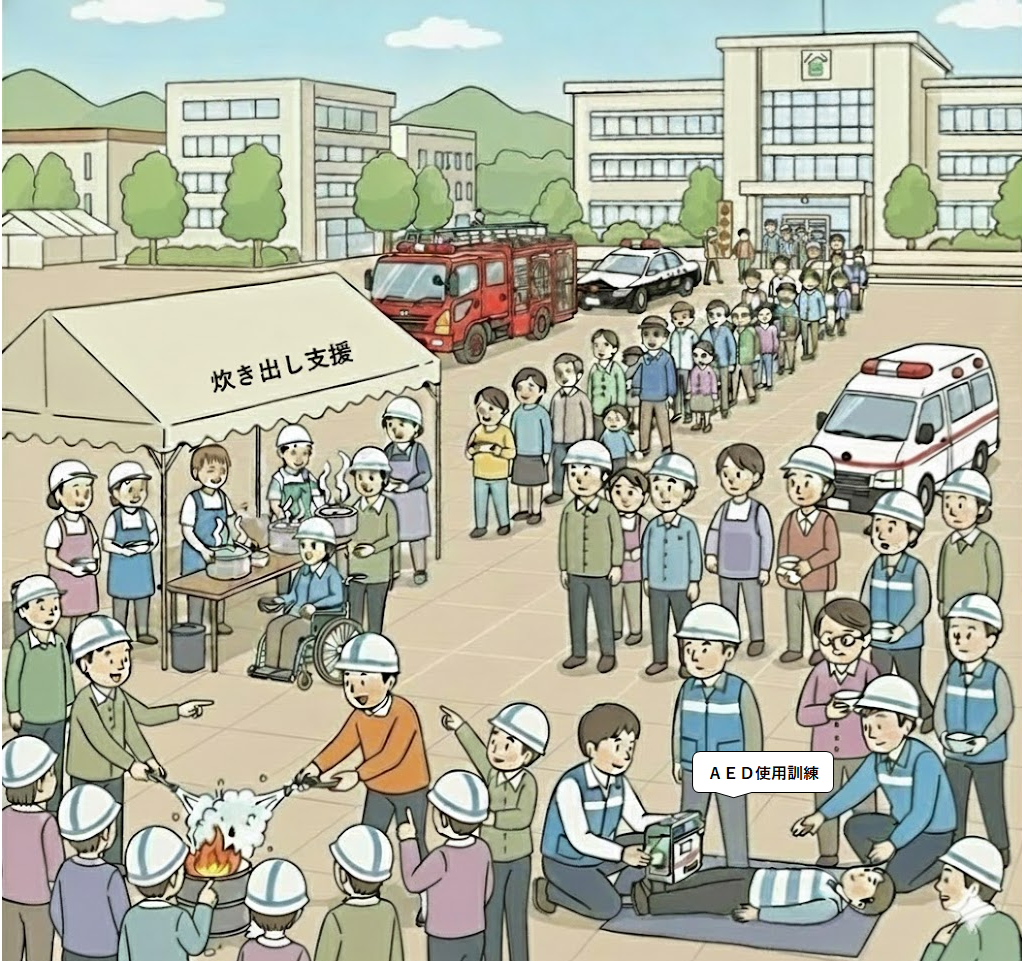

➂市町村社会福祉協議会の実践支援と日本地域福祉学会の創設

〇「地域住民の社会福祉への関心と理解を深め、ボランティア意識の高揚、活動の推進」及び「市町村社会福祉協議会における地区社会福祉協議会づくり支援」とが、1980年代後半において、筆者の大きな学外活動であった。全国各地の社会福祉協議会の招聘を受けて講演、研修をさせて頂いた。

〇東京都社会福祉協議会の中島充洋さん(後に鹿児島経済大学教授)、小島セツ子さん、青山登志夫さん(後に静岡英和大学教授)、東村山市社協の大内高雄さん(後に北星学園大学教授)、小金井社協の桜井猛さん(後に青森大学教授)、狛江市社会福祉協議会の須崎武夫さんなどとの交流が始まる。

〇また、神奈川県社会福祉協議会では、高島さち子さん(日本社会事業大学の先輩)、熊谷豊寿さん夫妻、山口正一さんや相模原市社会福祉協議会の小野敏明さん(後に、田園調布学園大学教授)、あるいは横須賀キリスト教社会館の岸川洋治さん(後に、西南学院大学教授・学長、横須賀キリスト教社会館館長)、北海道社会福祉協議会の岡部和夫さん(後に名寄大学教授)、林さん、白戸一秀さん(後に旭川大学教授)、千葉県の香取達子さん、高田恵美さんなどとの厚誼が始まる。

〇神奈川県社会福祉協議会の事業の一つに、市町村社会福祉協議会職員が地域づくり活動、地区社会福祉協議会の組織化を図るために地域に出かけるが、今一つ社会福祉協議会の性格やその必要性を市町村社会福祉協議会職員が説明できないということで、神奈川県社会福祉協議会・地域福祉部発行で『社協活動マニュアル』をA4版サイズの裏表のリーフレットを作成した。このリーフレットを増刷りして、住民座談会を進めようというマニュアルである。社会福祉協議会の性格、必要性、社会福祉協議会会費を頂く意味、地域課題を把握する調査の仕方、数字で生活課題を客観化する方法等についてまとめ、リーフレットを第14号まで発刊している。

〇この研究事業が基になって、相模原市の小野敏明さんや横須賀キリスト教社会館の岸川洋治さんたちと丸紅基金からの研究助成を頂き「コミュニティワーク研究会」を組織し、コミュニティワークの機能について研究を進めた。

〇この当時、全国各地の社会福祉協議会に招聘され講演したが、その当時一種のブームだったのか、各社会福祉協議会は筆者の講演録をテープ起こしし、ブックレットとして刊行してくれた。千葉県、神奈川県、富山県等での講演録が残っている

〇長野県社会福祉協議会の小池正志さんに招聘され、松本市の浅間温泉で講演をした(小池さんとはそれ以来の付き合いで、今でも時々あって囲碁を打っている)ことがあり、その講演録が筆者が知らないうちにブックレットとして刊行されていて、筆者が気が付いた時には第3刷りまで刊行されていたことには驚いた。

〇1983年に全国で約700万人の署名もあって、市町村社協が法定化され、市町村社会福祉協議会は地区社会福祉協議会づくり、ボランティア活動の振興、福祉教育の推進にと情熱的に地域福祉の推進の取り組んでいた時代である。筆者も文字通り東奔西走して市町村社会福祉協議会の職員たちと一緒に地域福祉に取り組んでいた時代である。

〇筆者は、かねがね日本社会福祉学会を“親学会”と位置づけたうえで、社会福祉の各分野ごとの学会があっていいのではないかと考えてきた。日本社会福祉学会の大会に地域福祉分科会はあるものの、市町村社会福祉協議会の職員が日本社会福祉学会に入会するのにはハードルが高すぎると考えていて、市町村社会福祉協議会の職員も入会し、地域福祉に関わる実践と理論の体系化を図る学会が必要ではないかと常々考えていた。

〇全社協の和田敏明さんとは「地域福祉活動指導員」の修了生が1000人を超えたら日本地域福祉学会を創設しようと相談していた。しかしながら、1983年の市町村社会福祉協議会法制化以降の市町村社会福祉協議会の実践の高まりを考えると1000人まで待つことはないのではないかと考えて、1986年のころから内々に学会創設の話し合いを始めた。 会長には岡村重夫先生、理事に三浦文夫先生、永田幹夫先生、阿部志郎先生などを候補者に挙げて折衝した。

〇ある時、日本社会福祉学会会長を務められていた一番ケ瀬康子先生から話があるということでお会いしたら、一番ケ瀬康子先生が“あなたは私に盾つくのか”、“社会福祉学会に対抗する分派活動をするのか”と詰問された。

〇日本地域福祉学会は別に日本社会福祉学会を分裂されるとかいうのではなく、上記したような状況を踏まえて、地域福祉の実践と理論の体系化を図ることが目的で、当時在宅福祉サービスの開発が各地で進められていることも含めて説明し、了解を頂いた。一番ケ瀬康子先生自身が杉並区などで在宅福祉サービスの開発やシステムづくりにかかわっていたこともあり、日本地域福祉学会の理事になって頂きたいと話をし、理事に就任頂いた。ただし、理事会には一度も出席されなかった。

〇三浦文夫先生も永田幹夫先生も含めて大方の方は日本地域福祉学会の設立時の会員は200名程度だろうと予測していたようであるが、なんと学会創設時の会員は約700名に及んだ。市町村社会福祉協議会職員の日本地域福祉学会への期待には大きなものがあった。

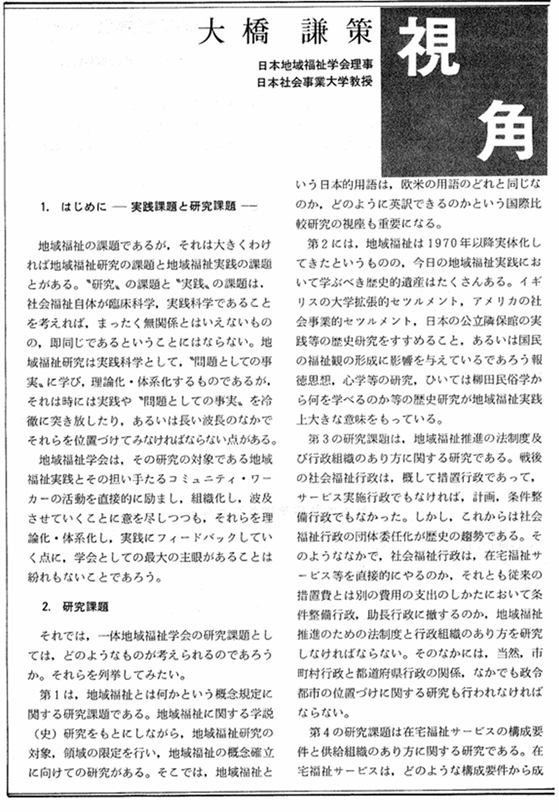

〇筆者は、日本地域福祉学会事務局長として、今後の地域福祉研究の在り方、課題について、1988年1月20日に発行された「日本地域福祉学会ニュース」No1に「視角 地域福祉の課題」と出して寄稿しているので参照して欲しい(参考資料Ⅰ)。

(2026年1月5日記)