〇筆者(阪野)の手もとに、荻野亮吾著『地域社会のつくり方―社会関係資本の醸成に向けた教育学からのアプローチ―』(勁草書房、2022年1月。以下[1])という本がある。[1]において荻野はいう。「社会教育は、地域での様々な活動に住民を導く環境を創出することで、地域社会における社会関係を組み替え、この過程で市民の地域社会への意識を醸成するインフォーマルな学習を促す。つまり、社会教育とは、社会関係と市民意識の醸成を通じて、地域社会を常に新たな形に創造し続ける営為である。社会教育が十全に機能することで、地域社会は、その構成員が緩やかに入れ替わりながらも、持続的に地域の課題解決に取り組む共同体として維持される」(6ページ)。この結論を導くために[1]では、社会教育と地域社会の関係をめぐる問題を理論的かつ実証的に考察する([1]は「地域社会のつくり方」のハウツー本ではない)。具体的には例えば、社会教育が社会関係資本の醸成に寄与する実態や、住民の主体形成が、必ずしも住民の「主体性」や「自発性」に基づくものではなく、地域社会の関係のなかでなされていくその過程、あるいは社会教育と地域福祉やまちづくりなどの「隣接領域との対話や交流の可能性」(260ページ、)などを明らかにする。

〇ここでは、[1]のうちから、例によって「まちづくりと市民福祉教育」の実践・研究に留意しながら、荻野の言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

市民の能力形成に関する視点なくして地域社会に関する政策を機能させることは難しい

2000年代以降の社会教育・生涯学習に関する政策をめぐっては、「コミュニティ政策への社会教育・生涯学習の包摂」と、「学校教育の補完へのシフト」という二つの動きがある。(10ページ)/前者は、社会教育や生涯学習が担ってきた地域社会の形成や人材育成の機能に期待をかけ、まちづくりや地域社会に関する政策のなかに、その機能を包摂しようとする動きを指す。(10ページ)/後者は、学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)や学校支援地域本部事業など、学校・家庭・地域の連携・協力の焦点が「地域教育」から「学校支援」に定まってきたことを指す。(28ページ)/これらの政策では、地域社会への過度の期待があり、保護者や地域住民が「責任主体」として組み込まれる。(42ページ)そして、保護者や地域住民は、地域社会の活動や学校の支援の活動に参加する能力や意思を十分に有しているという「市民社会論的前提」(仁平典宏)が置かれている。(7ページ)/また、学校と地域の連携を推進する政策も、「参加」だけでなく「協働」を明確に打ち出すものであり、近年の地域社会には、「参加」よりも「協働」の役割が強く期待されるようになっていると言える。(45ページ)/これらの政策では、参加の背景(家庭や地域のつながりの希薄化や教育力の低下など)や、市民の能力が考慮されないまま、保護者や地域住民への期待が際限なく高まっている点に問題がある。(52ページ)/市民が地域社会に関わるための能力を育むという視点なくして、地域社会に関する政策を機能させることは難しい。(53ページ)

市民の主体形成に関する研究方法を「個体論」的アプローチから「関係論」的アプローチへと切り替える必要がある

社会教育の役割は、「自発性」や「主体性」を育むことで、身近な地域社会や、より大きな社会の変革に向けた市民の「参加」を促すことにある。すなわち、市民の「自発性」や「主体性」が、既存の社会の秩序を組み替えていくうえで重要な役割を果たす。自治の担い手である市民の育成こそが、社会教育における最重要の目標である。市民の参加が、行政の公共サービスの質や量を向上させ、ひいては社会全体をより良くしていく可能性を有している。/しかし、近年では、市民の「自発性」「主体性」を利用することで、地域社会や学校への関わりを促す政策が進められている。ここに暗黙のうちに、「市民社会論的前提」が導入され、市民の主体性の形成の過程が見えにくくなっている。同時に行政組織の再編と地域社会の再編とが、相互に影響を及ぼし合いながら進められることで、市民のノンフォーマル(社会教育等の不定型)な学習や、インフォーマル(家庭教育等の非定型)な学習環境にも大きな変化が生じている。/こうした地域社会をめぐる変化を的確に捉えるには、人々が社会的な活動に関わりを持つきっかけとなる社会関係に注目し、その社会関係が埋め込まれている地域社会の構造に焦点を合わせる必要がある。(79ページ)/すなわち、主体の見方を、内発的な主体性の形成(個人の心理的な変容)を議論の中核に据え、主体を中心に置いて客体との相互作用を描き出す「個体論」的アプローチから、先に社会関係があり、社会関係のなかで事後的に主体と客体が構成されるという「関係論」的アプローチへと切り替える必要がある。(77~78ページ)/つまり、人々がどのような相互関係のなかに埋め込まれ、その関係性からどう影響を受けているのかという関係論的な視点と、その関係性自体がどのように構成されているのかという構造論的な視点によって、理論的枠組みを構築することが重要になる。(79ページ)

個人の社会的ネットワークや地域活動への参加は中間集団という地域の「関係基盤」によって影響を受ける

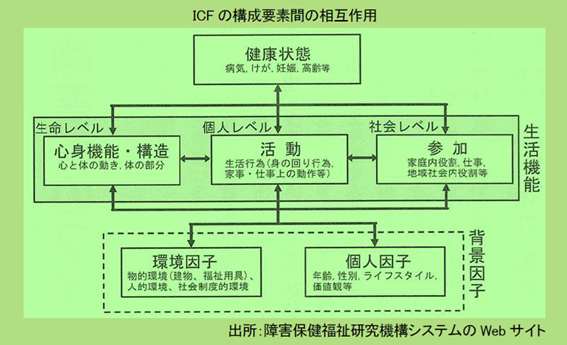

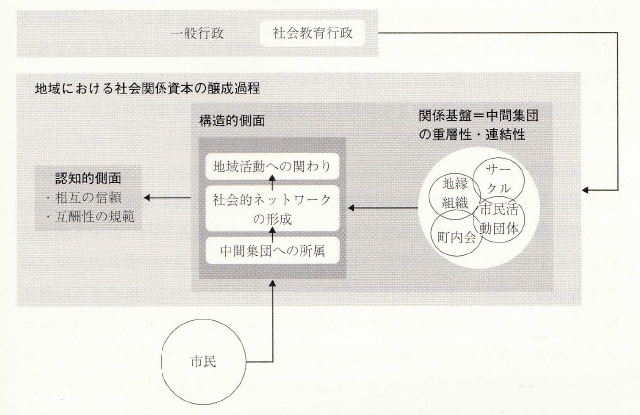

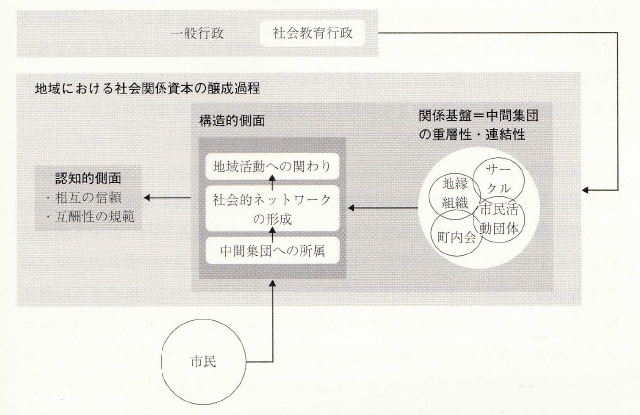

「関係論」的アプローチすなわち、地域社会の構成を読み解き、社会教育を通じて形成される社会関係の重要性を理解し、社会教育や生涯学習に関する政策が地域の様々な実践を通じて住民の生活にどのような影響を与えてきたかを実証的に明らかにするためには、「社会関係資本」(Social Capital)という視点や概念が有効である。(91ページ)/ここでいう社会関係資本とは、「地域社会における協調行動を可能にする、社会的ネットワークと、そのネットワークに埋め込まれた互酬性の規範や信頼」を指す。(113ページ)また、社会的ネットワークとは、「地域の日常生活のなかで築かれるインフォーマルな個人間あるいは集団間のつながり」を意味する。(114ページ)/そして、社会的ネットワークの基礎をなす考え方やそれを把握するための手段として、(地域の社会関係資本の基礎単位となる)「関係基盤」(97ページ)という概念を援用する。その「関係基盤」の主なものは、地域のさまざまな中間集団(国家・社会と個人の中間に位置する集団)である町内会・自治会などの住民自治組織や地縁組織、協同組合や公益法人、NPO法人などの市民活動団体、趣味やスポーツ、学習のためのサークル・グループなどを想定することができる。(106~108ページ)/こうした「関係基盤」、つまり地域における中間集団の布置は、それぞれの地域で異なる。ここから、各地域社会において「関係基盤」がどのような関係(「重層性」「連結性」)にあり、この「関係基盤」が社会的ネットワークの構成(形成)を経て、住民の地域活動への参加をどのように促しているのかという、社会関係資本の構造的側面を詳細に見ることが、地域社会のつくり方を考えるうえで重要な作業になる。(117ページ)/そしてこれは、地域活動への関わりの過程で形成される、相互の信頼や互酬性の規範の形成といった認知的側面における変化を、インフォーマルな学習の過程として捉えることになる。さらに、社会関係資本の蓄積過程において、行政とりわけ社会教育行政がどのような関わりを持っているかを追究することになる。(115、116ページ)/図1は、こうした地域における社会関係資本(構造的側面と認知的側面)の「実証研究の枠組み」を示したものである。(115ページ)

図1 実証研究の枠組み

公共性のないサークル・グループであってもその活動を通じて社会的ネットワークを形成し社会関係資本の醸成に寄与する

中間集団は、その集団が目的として掲げる活動を行うに留まらず、社会的ネットワークを広げることで、地域での協調行動を促す公共的な役割を担っている。特に、趣味や教養、楽しみとの関連が深いと考えられるサークル・グループへの所属は、地域での話し合いや地域の活動への参加を促し、所属する集団の種類にかかわらず、ネットワークの多様性を増加させる。(136~137ページ)/しかも、中間集団の性質と、形成されるネットワークの性質や地域活動の性格との間に明確な対応関係はない。つまり、明確に公共的な目的を掲げないサークル・グループであっても、その活動を通じて水平的・垂直的な社会的ネットワークを形成し、地域の社会関係資本の形成に寄与することで、公共的な性格を持ち得る。あるいは、団体が掲げている目的と異なる活動があっても、社会的ネットワークが広がるなかで、異なる活動への参加が促される可能性もある。(137ページ)

〇以上のような議論を踏まえて荻野は、2つの事例研究を通して、地域における社会関係資本の醸成過程を明らかにする。長野県飯田市の公民館・分館活動の事例研究と、「学校支援」の枠組みのもとで社会的ネットワークの再構築を果たした大分県佐伯市の事例研究がそれである。そして、それらから得られた知見を踏まえて、「地域社会のつくり方」のポイントを次の4点にまとめる(抜き書きと要約)。

(1)地域社会における人間関係づくりの基礎として「関係基盤」(中間集団)の創出を進めること

住民は、顔の見える距離感で継続的に活動するなかで、相互の関係を紡ぎ、自分たちの活動目的や意義に関する理解を深めている。この意味で、中間集団は、地域のために自発的な協調行動をとれる「良き市民」を徐々に育む基盤になっている。

地域社会をつくるうえで重要なのは、同じ目的を持って中長期的に活動できるような準拠集団が、私たちの身近な場にどの程度存在するかである。各地域社会の状況に応じて、どのような中間集団が必要かを判断する必要がある。(254ページ)

(2)「関係基盤」同士のつながりを紡ぐこと

「関係基盤」の相互連関や布置によって、住民の地域活動への関わりは変化する。社会関係資本論に基づき、関係の基礎にある構造的要素(中間集団への所属、社会的ネットワークの形成、地域活動への関わり)に目を向けることは、「地域社会のつくり方」を考えるうえで重要な視角になる。(254ページ)

同じ集団や異なる集団同士をどうつなぎ合わせていくかということとともに、小さく同質的な集団を、より大きな集団へとつなげていく仕組みや戦略を、地域社会の状況に合わせて立案することも必要になる。(255ページ)

(3)社会関係資本の醸成に向けて時間軸を意識したアプローチを行うこと

社会関係資本の醸成には長期間の投資や関係の蓄積が必要になることを意識し、地域の社会関係資本が摩耗し消滅する前の段階から、中長期的な戦略によって対応することが重要になる。(255ページ)

また、社会関係資本の醸成に向けた戦略を立てる際には、公民館等の社会教育施設を拠点として位置づけることに留まらず、地域社会に存在する様々な資源や社会関係資本の総合的な点検を行い、行政の所管や、研究領域にとらわれない横断的な視点を持って戦略を立案することも重要になる。(256ページ)

(4)社会教育が地域関係資本の醸成に果たす役割を有効に活用すること

地域のネットワークの「結節点」である公民館に職員を配置するとともに、「関係基盤」の創出や組み替えを通じて住民の認知的価値観の変容を間接的に促すことによって、地域社会を動態的に再構成していくことが重要である。

職員には、住民同士の水平的な関係を紡ぐだけでなく、地域社会に変化をもたらす外部の視点を持った関わりや、行政各部署との垂直的な関係を紡ぐことにもその役割を広げていくことが期待される。要するに、地域社会づくりにおける社会教育のアプローチは、各地域社会の状況に応じて「関係基盤」を創出し、「関係基盤」の「結節点」に職員や拠点となる施設をいかに位置づけるかが重要なポイントになる。(256ページ)

〇筆者はかつて、東京都狛江市社協と岐阜県八幡町社協(現・郡上市)の地域福祉活動計画の策定(狛江市社協「あいとぴあ推進計画」1990年3月、八幡町社協「みんなでやらまいか 八まん福祉文化プラン21」2001年3月)と、その計画に基づく福祉教育事業・活動の立案・実施(狛江市社協「あいとぴあカレッジ」1991年5月開講、八幡町社協「福祉文化カレッジ」2003年5月開講」)に関わった。カレッジ開講のねらいはいずれも、まちづくりの担い手を育成することにあり、住民に対してまちづくりのための実践や運動を動機づけるものであった。そして、その学習をひとつの契機に、またその過程を通して社会的ネットワークを広げ、地域福祉活動やボランティア活動へ参加・共働することが期待された。

〇また筆者は、2016年4月から5年間という短い期間ではあったが、地元の老人クラブの運営に関わった。そのうちの1年は、年間を通して「認知症」について学習することを主軸に据え、地域でより豊かに暮らすための「学習」活動に取り組んだ。それは、意図的・目的的にまちづくりの主体形成を図ろうとするものではなかったが、結果的にはいわゆる「事業としての福祉教育」(福祉教育事業)ではなく、「機能としての福祉教育」(福祉教育機能)の取り組みになったと、手前味噌ながら評価している(我田引水的な自己満足でないことを願っている)。荻野がいう「関係論」的アプローチによるものであろうか。そしてまた、老人クラブ活動を通して、「地域参加や地域活動で重要なのは『楽しさ』と『自由』、そして『仲間』である」という教訓を得ている。

〇それらのことを思い出しながら筆者はいま、[1]の議論から、老人クラブはそのあり様によって、具体的には活動プログラムのねらいや内容・方法などによって地域のネットワークの結節点となり、社会関係資本の醸成を支える「関係基盤」(中間集団)として一定の機能を果たすことが期待されると思っている。しかしその現実は厳しいものがある。全国的に老人クラブの数や会員数が減少の一途をたどっている現状とその背景や要因を考えると、また荻野が指摘するように個人の行動の「自由」を制限する各地域の「しがらみ」(社会関係資本の「負の側面」、177~178ページ)や、「付き合い」や「お互い様」という感覚によって維持される積極的ではない地域活動(「遠慮がちな社会関係資本」、180ページ)を考えると、なおさらのことである。同じようなことが、市町村社協の事業・活動に参加する住民の意識や行動に見出される。それが、「社協の位置が絶対的に地盤沈下している」と評される、いまの社協の姿でもある。誤解を恐れずに、[1]の読後感のひとつとして付記しておくことにする。

〇厚生省と全社協が1977年度より「学童・生徒のボランティア活動普及事業」(通称「社会協力校」事業)を始め、都道府県や市町村による単独指定事業も加わり、学校を中心にした福祉教育実践は全国各地に拡大、定着していった。宮城県(1980年)や秋田県(1981年)、長野県(1983年)では、福祉教育の地域住民への広がりを求めて公民館を福祉教育推進施設として指定し、社協と学校と公民館との連携のもとに地域福祉教育の推進が図られた。時代が変わり・世代が代わり、今は昔‥‥‥なのであろうか。