目 次

地域福祉からみる社会福祉法人の可能性‥‥‥2

―コミュニティソーシャルワークの可能性を考える―

ICFの視点に基づくケアマネジメントと福祉用具の活用‥‥‥18

社会福祉学研究シラバス‥‥‥24

―社会福祉学の性格及び構造と社会福祉教育・研究の課題―

社会サービスと社会福祉との関連について‥‥‥29

デンマークのケアマネージメント・システムと

サービス利用者の自己決定の原則‥‥‥45

イギリスの民間社会福祉活動(研究ノート)‥‥‥72

学校教育と地域福祉―福祉の視点から学校を問う―‥‥‥83

ソーシャルワークの挑戦と対応‥‥‥93

―アジア太平洋地域における新しいパラダイムの開発―

コミュニティケアとソーシャルワーカーの専門性‥‥‥102

市町村における地域福祉の展開と子育て支援のあり方‥‥‥120

―保育所の今後の課題―

ソーシャルワーク:発展のための触媒‥‥‥127

地域トータルケアと国際的ヒューマンセキュリティー‥‥‥132

―ソーシャルワーク教育を中心にして―

地域で社会福祉をどう育てるか‥‥‥137

博愛の精神に基づく寄付の文化の醸成‥‥‥149

―共同募金60周年と今後の展望―

憲法25条と博愛―社会福祉とは何かを悩んで30年―‥‥‥155

地方分権化におけるまちづくりと社会教育委員の役割‥‥‥156

地域福祉の主体形成と社会教育‥‥‥162

地域福祉の展開と社会教育‥‥‥169

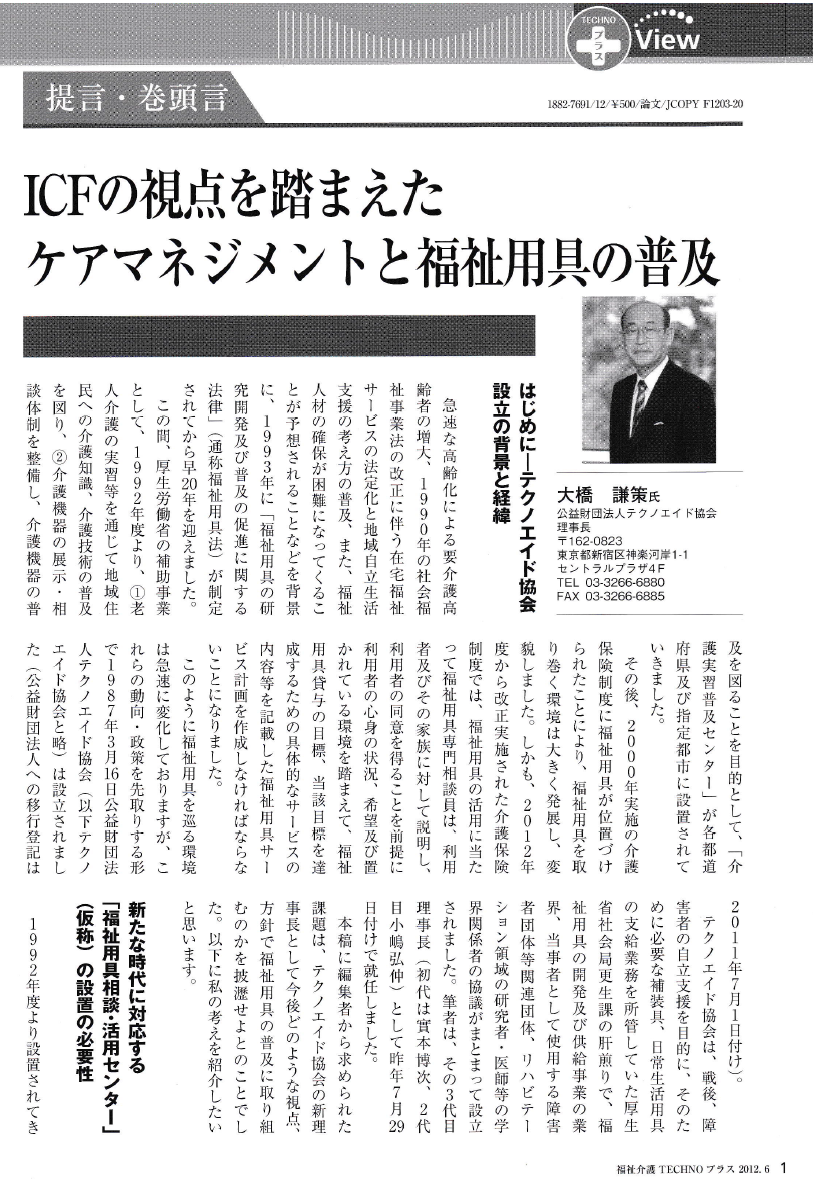

ICFの視点を踏まえたケアマネジメントと福祉用具の普及‥‥‥177

戦後社会福祉学界を牽引した巨頭逝く‥‥‥183

―仲村優一先生、三浦文夫先生の逝去を悼む―

21世紀型トータルケアシステムの創造と地域福祉‥‥‥185

1

地域福祉からみる社会福祉法人の可能性

―コミュニティソーシャルワークの可能性を考える―

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

出典:『平成25年度 かながわライフサポート事業報告書』神奈川県社会福祉協議会、2014年10月、31~46ページ。

ICFの視点に基づく

ケアマネジメントと福祉用具の活用

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

出典:『日本生活支援工学会誌』第13巻第2号、日本生活支援工学会、2013年12月、3~8ページ。

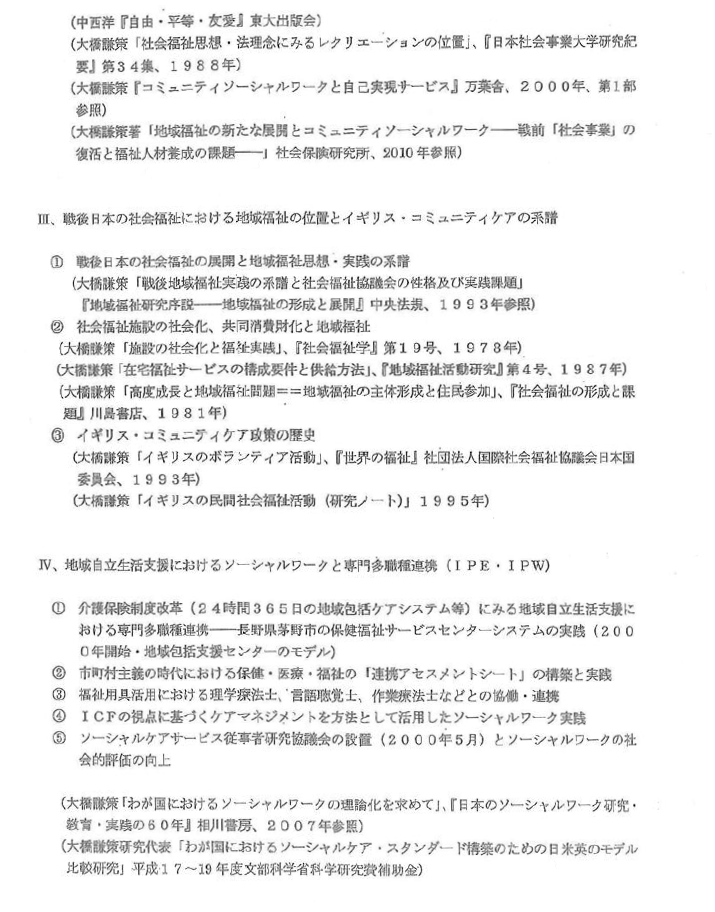

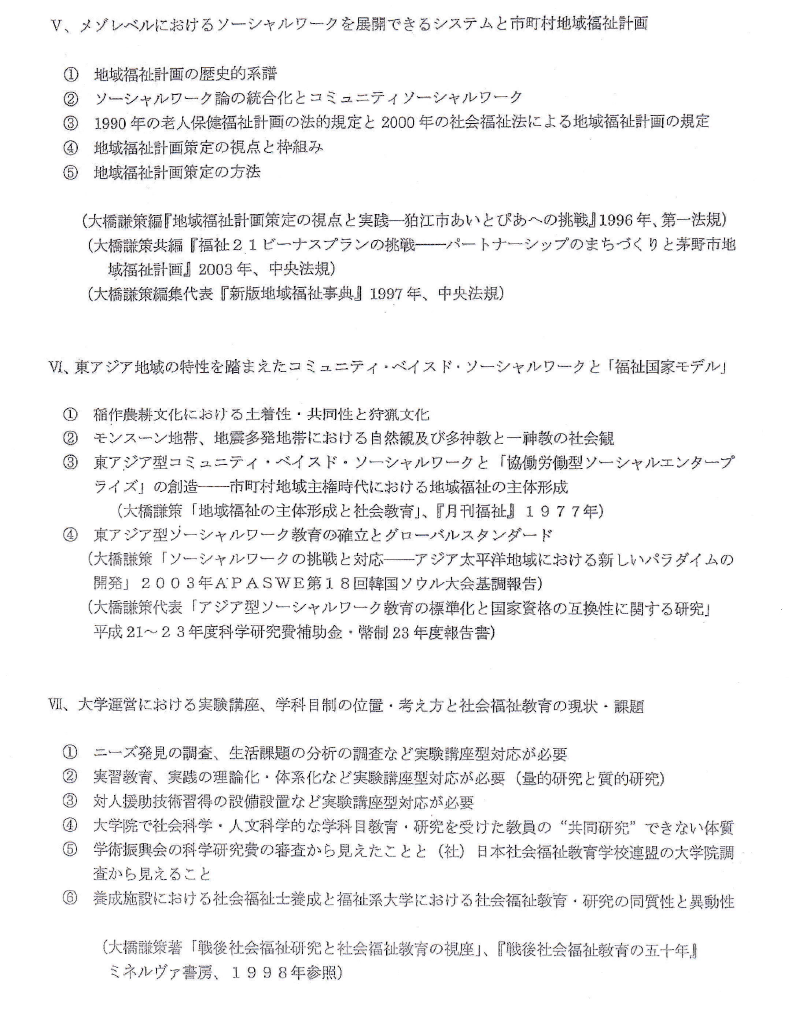

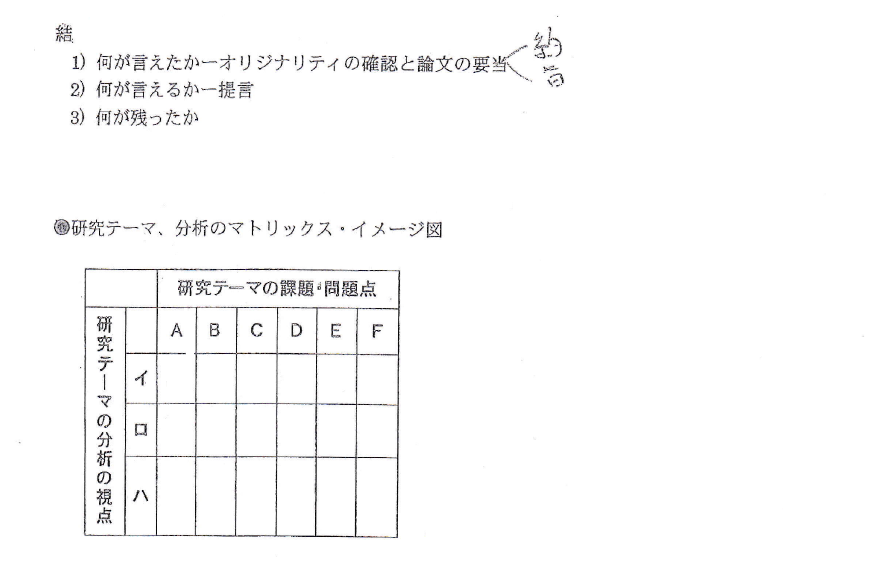

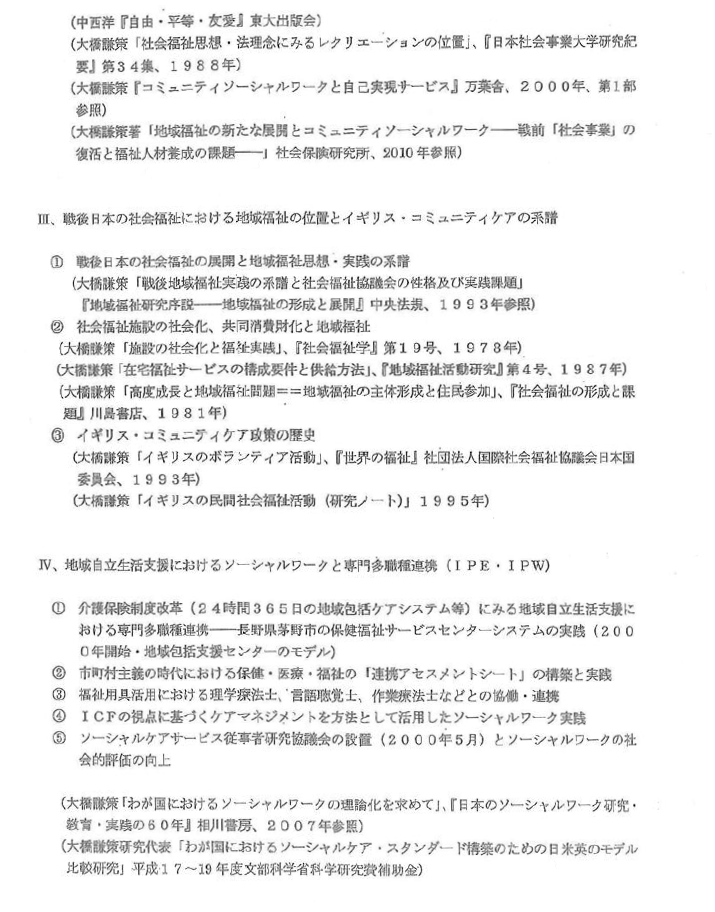

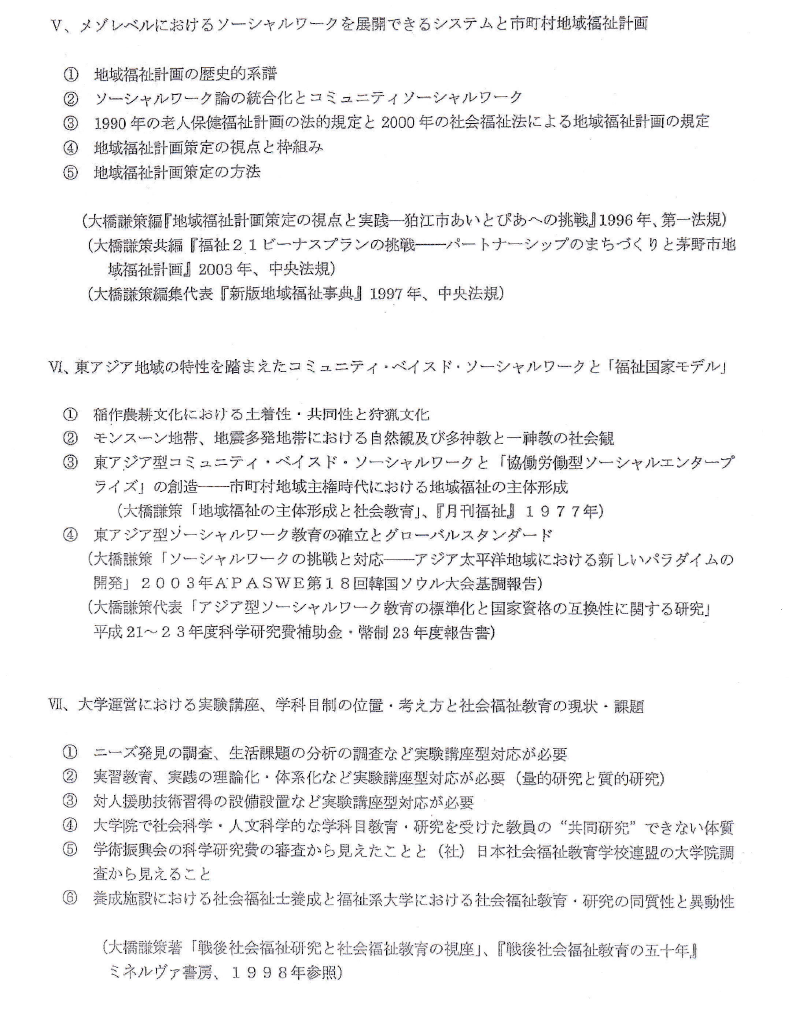

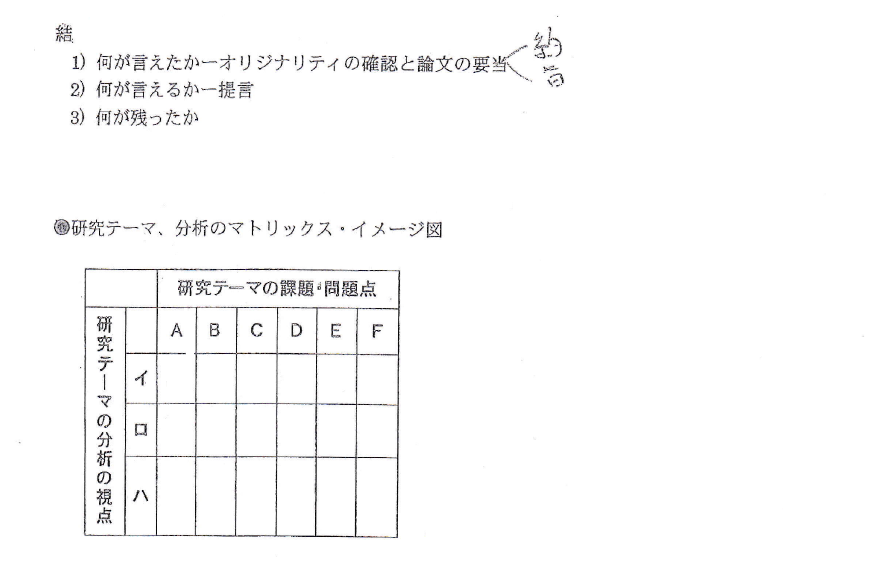

社会福祉学研究シラバス

―社会福祉学の性格及び構造と社会福祉教育・研究の課題―

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

出典:東北福祉大学大学院総合福祉学研究科シラバス(2014年版)。

社会サービスと社会福との関連について

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

43

44

出典:『25年のあゆみ―日本社会事業大学大橋ゼミ―』日本社会事業大学大橋ゼミホームカミングデー実行委員会、1999年11月、25~32ページ。

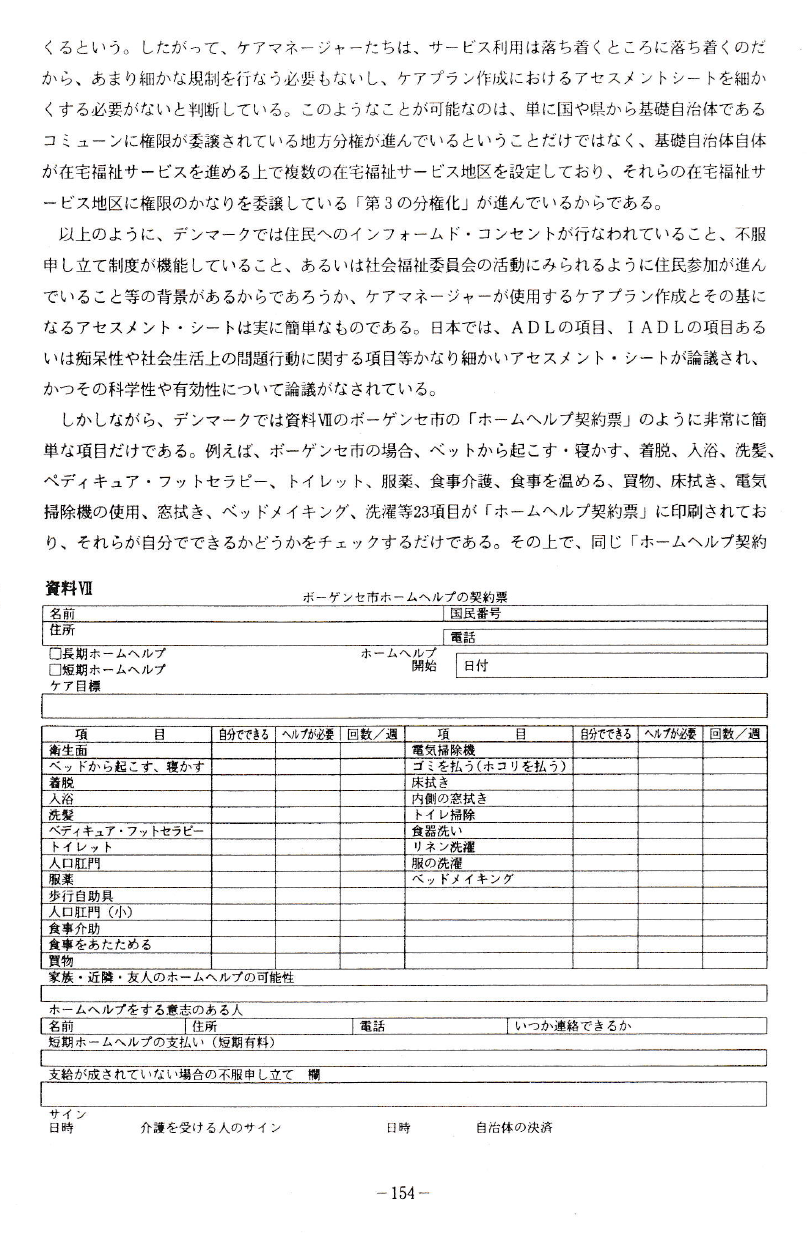

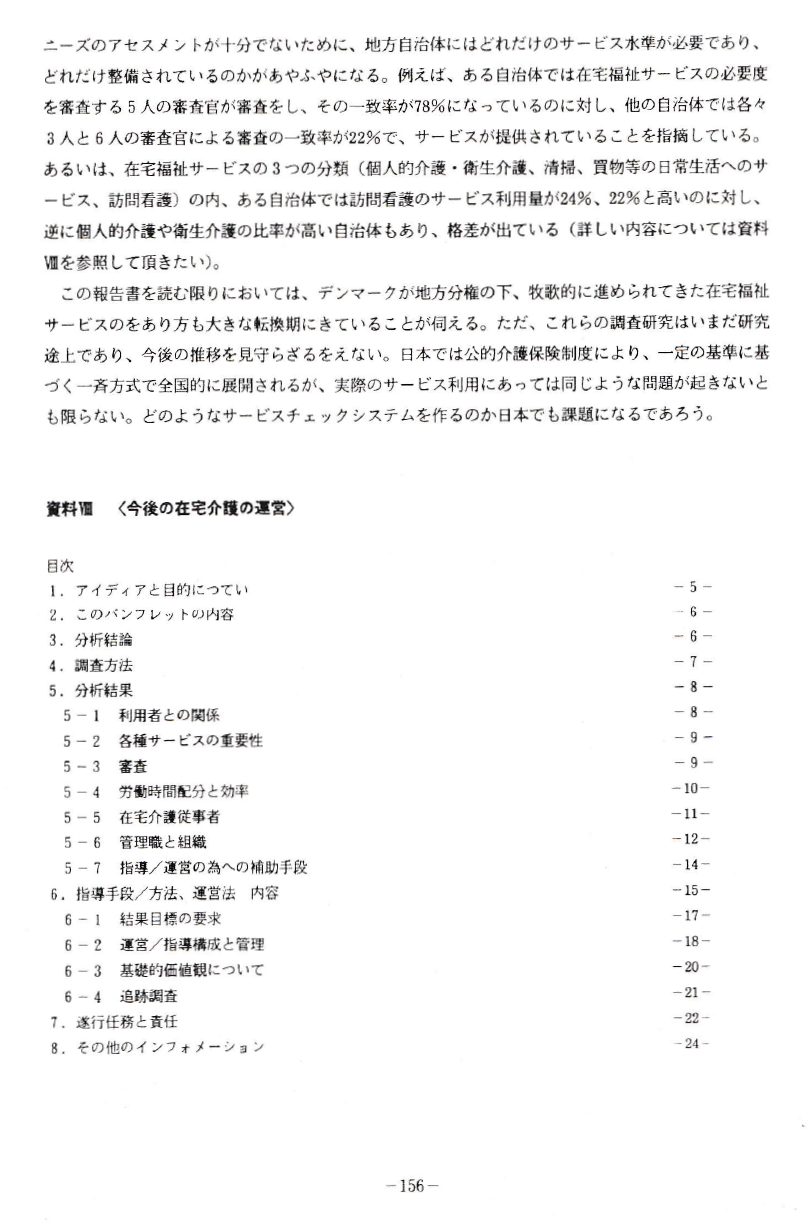

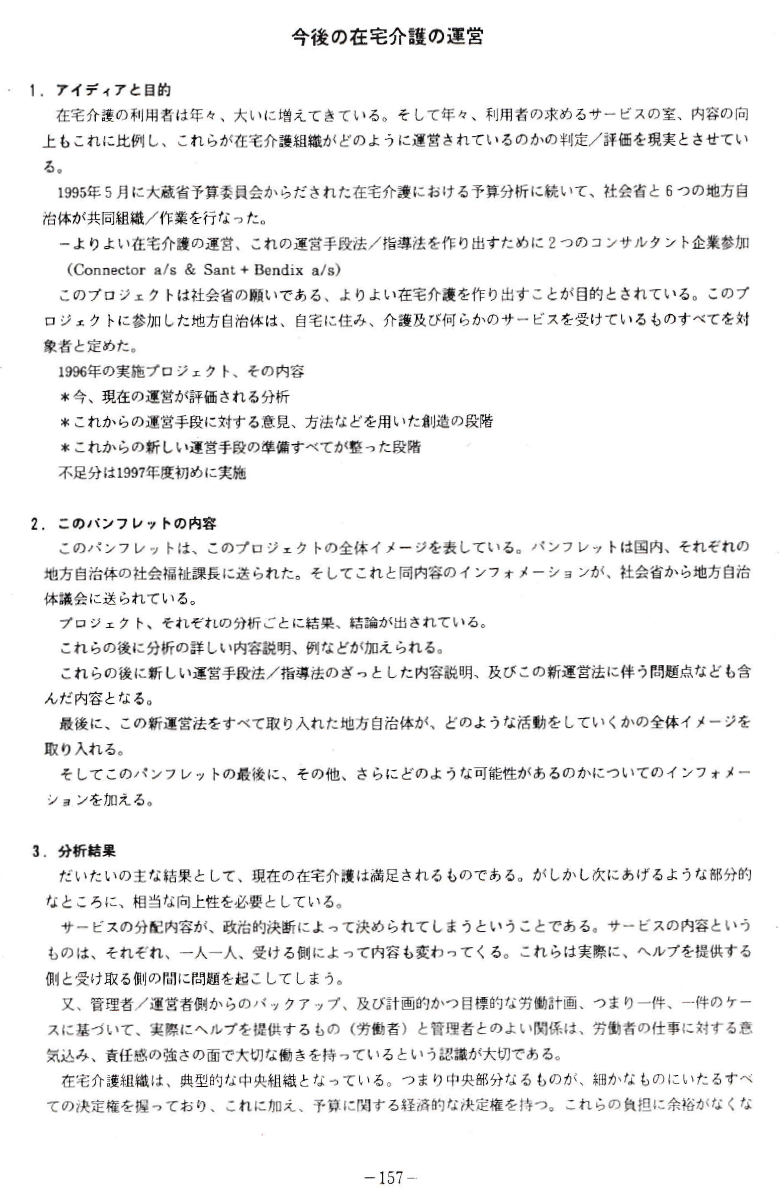

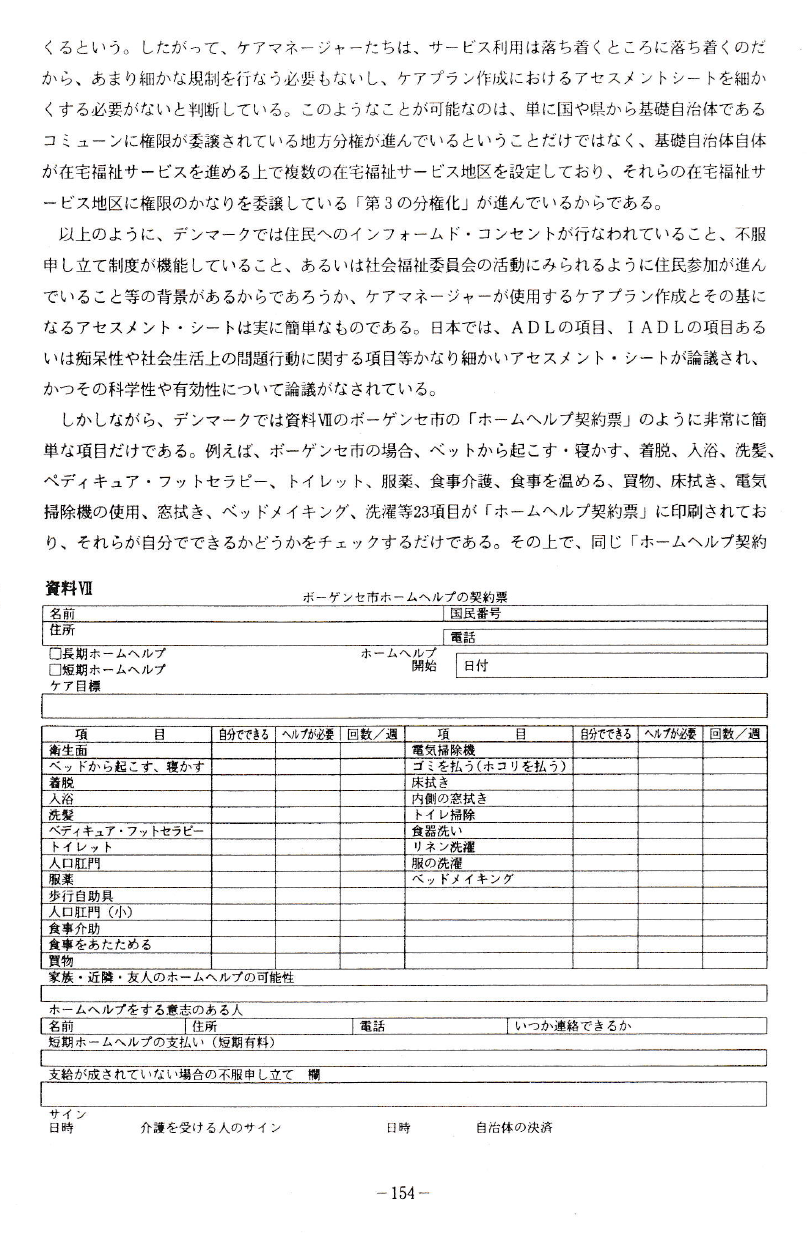

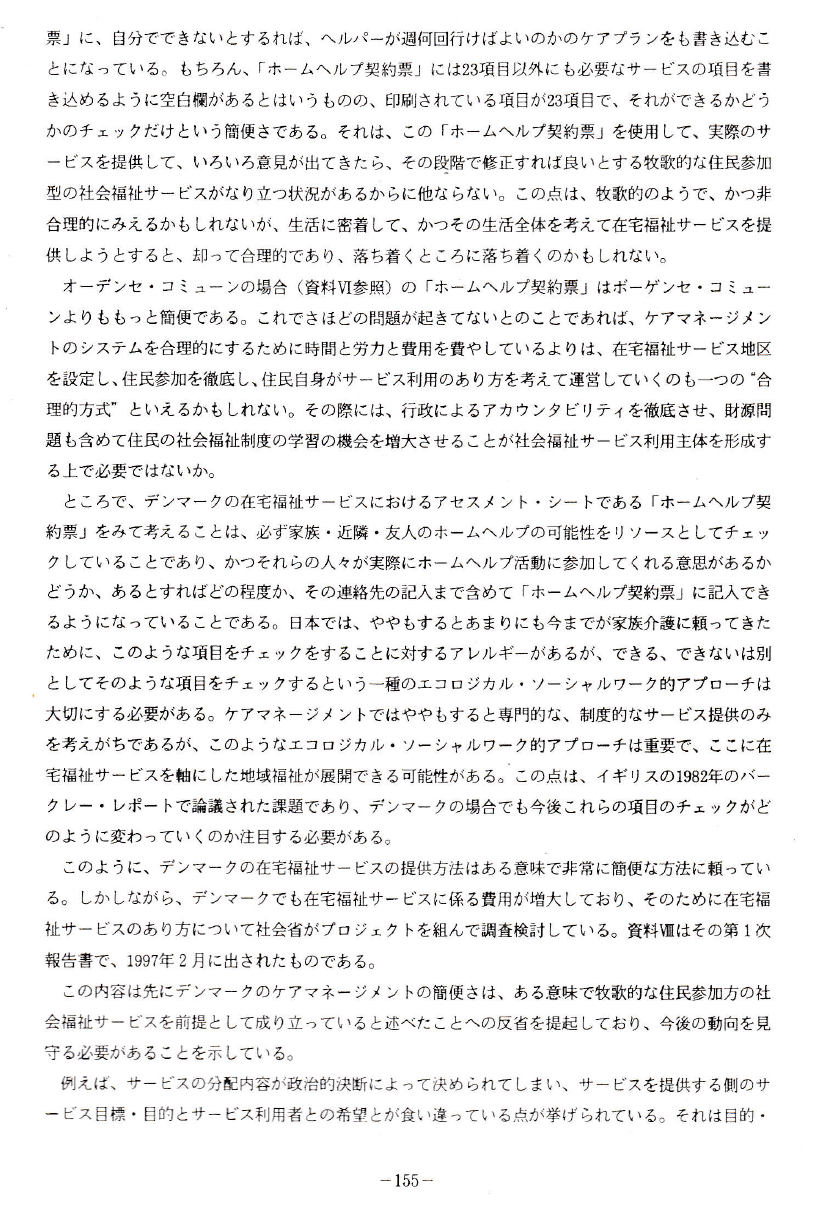

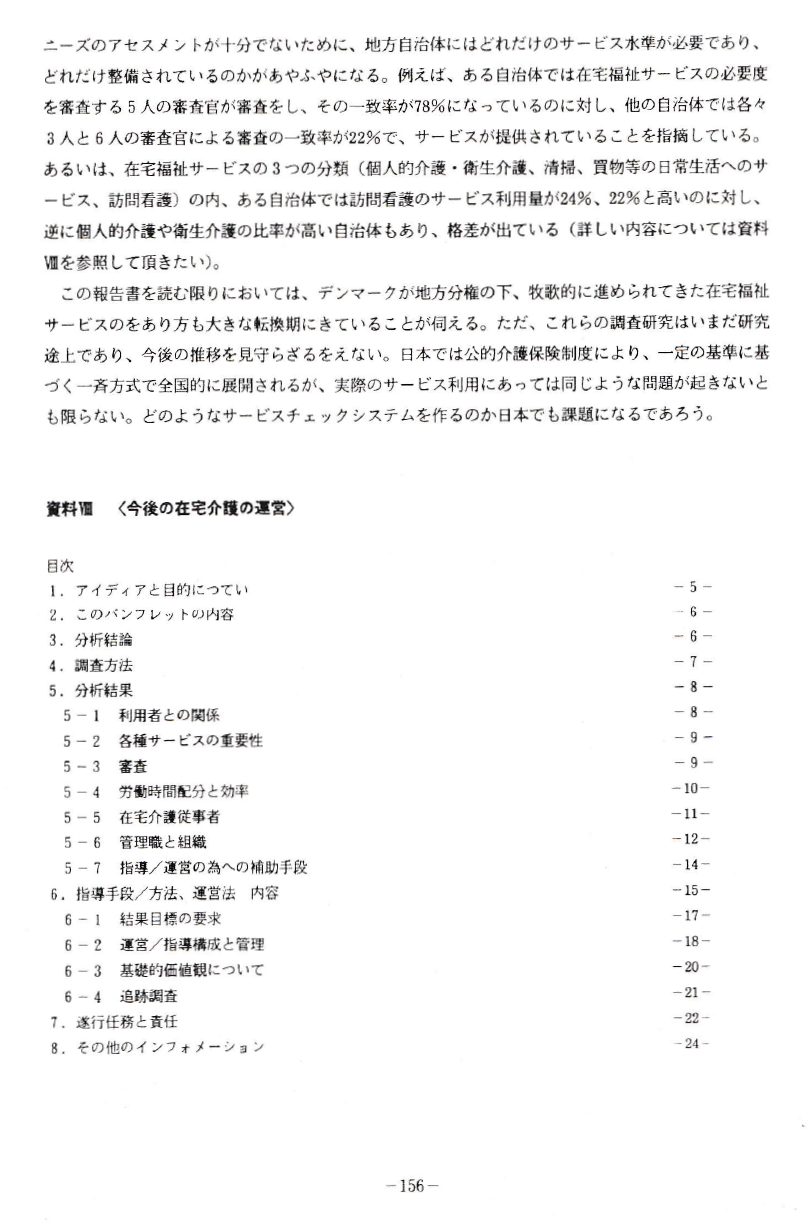

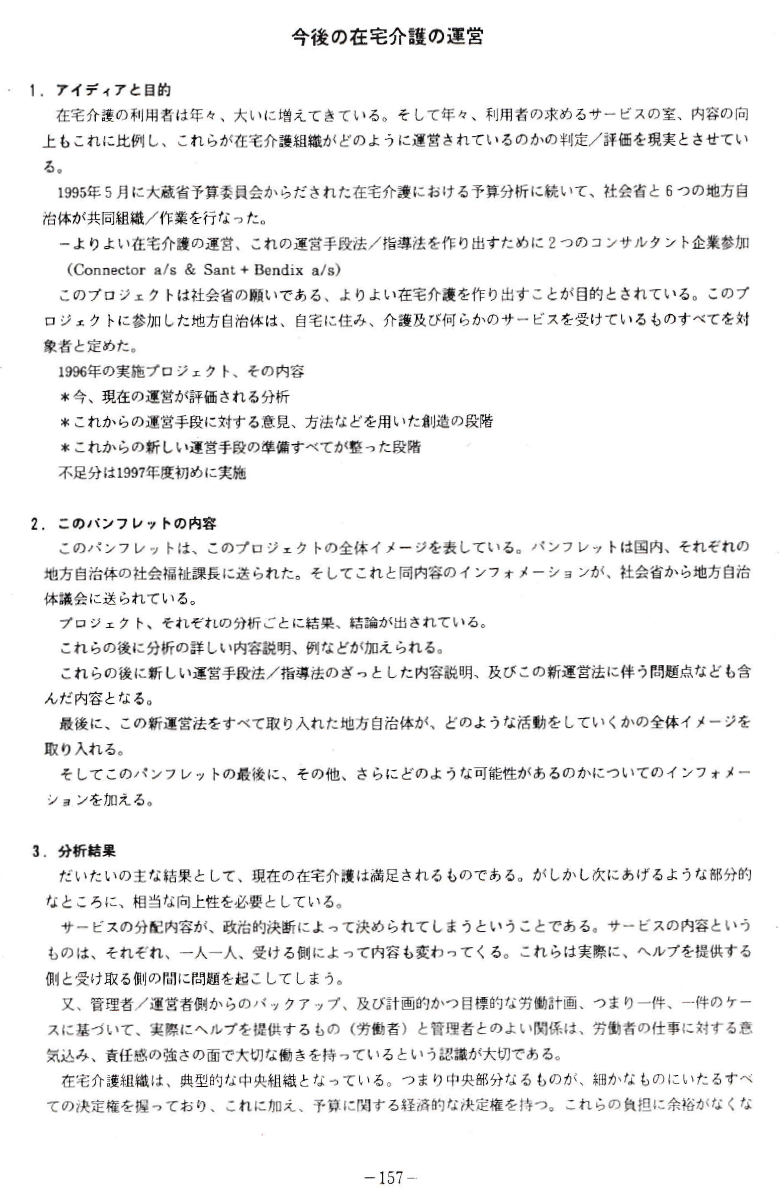

デンマークのケアマーネジメン・システムと

サービス利用者の自己決定の原則

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

71

71

出典:『25年のあゆみ―日本社会事業大学大橋ゼミ―』日本社会事業大学大橋ゼミホームカミングデー実行委員会、1999年11月、36~49ページ。

イギリスの民間社会福祉活動(研究ノート)

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

出典:『25年のあゆみ―日本社会事業大学大橋ゼミ―』日本社会事業大学大橋ゼミホームカミングデー実行委員会、1999年11月、50~55ページ。

学校教育と地域福祉

―福祉の視点から学校を問う―

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

出典:『地域福祉研究』No.20、日本生命済生会福祉事業部、1992年5月、33~42ページ。

ソーシャルワークの挑戦と対応

―アジア太平洋地域における新しいパラダイムの開発―

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

出典:『35年のあゆみ―日本社会事業大学大橋ゼミ―』日本社会事業大学大橋ゼミホームカミングデー実行委員会、2008年10月、56~64ページ。

コミュニティケアとソーシャルワーカーの専門性

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

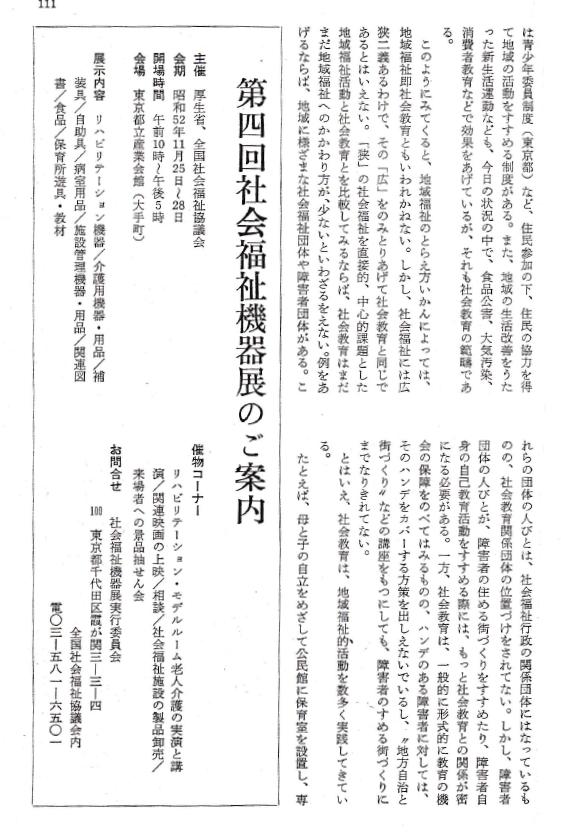

110

110

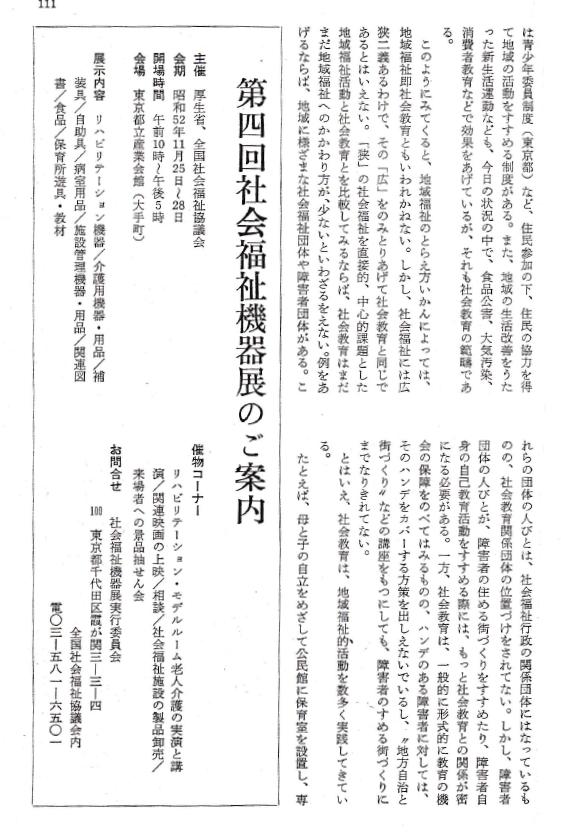

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

出典:『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、11~28ページ。

市町村における地域福祉の展開と子育て支援のあり方

―保育所の今後の課題―

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

出典:『保育年報(2006)』全国社会福祉協議会、2006年7月、9~15ページ。

『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、31~37ページ。

ソーシャルワーク:発展のための触媒

127

127

128

129

129

130

130

131

出典:『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、53~57ページ。

地域トータルケアと国際的ヒューマンセキュリティー

―ソーシャルワーク教育を中心にして―

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

出典:『学術の動向』第12巻第10号、財団法人日本学術協力財団、2007年10月、66~70ページ。

『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、61~65ページ。

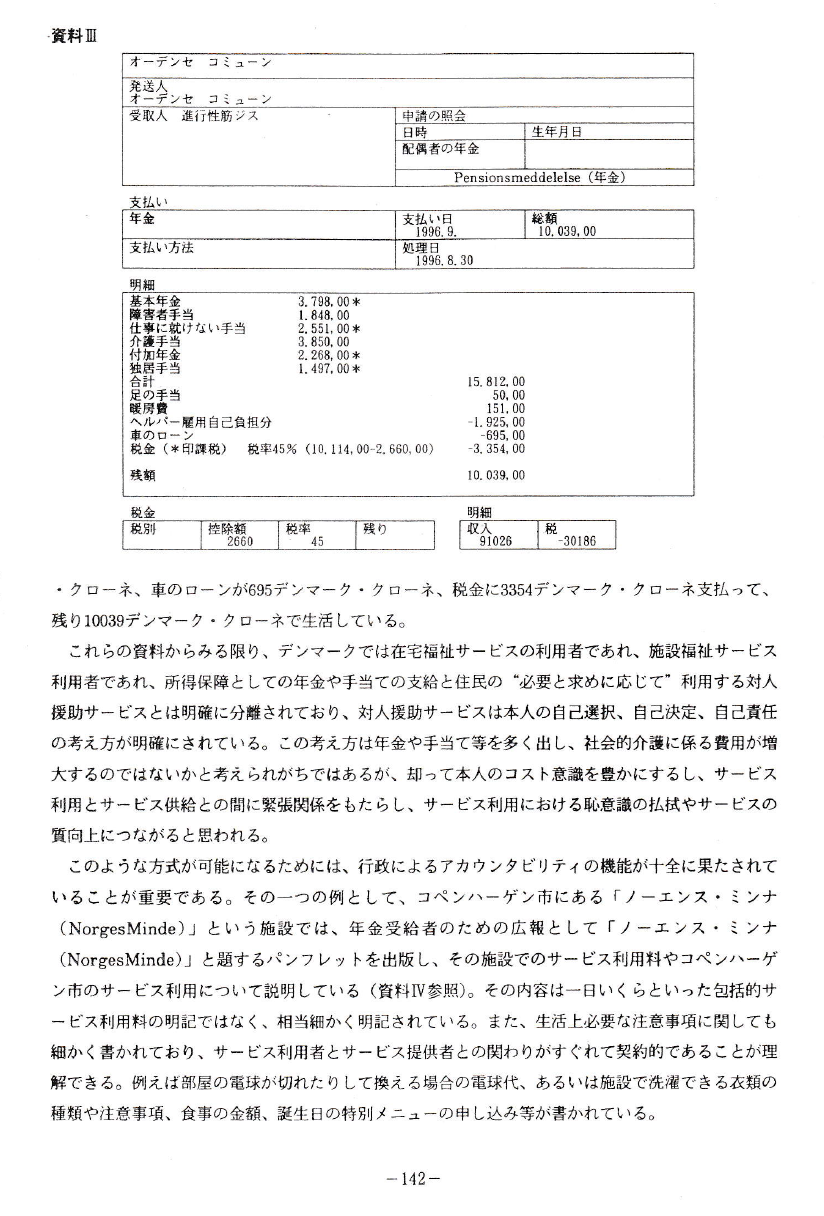

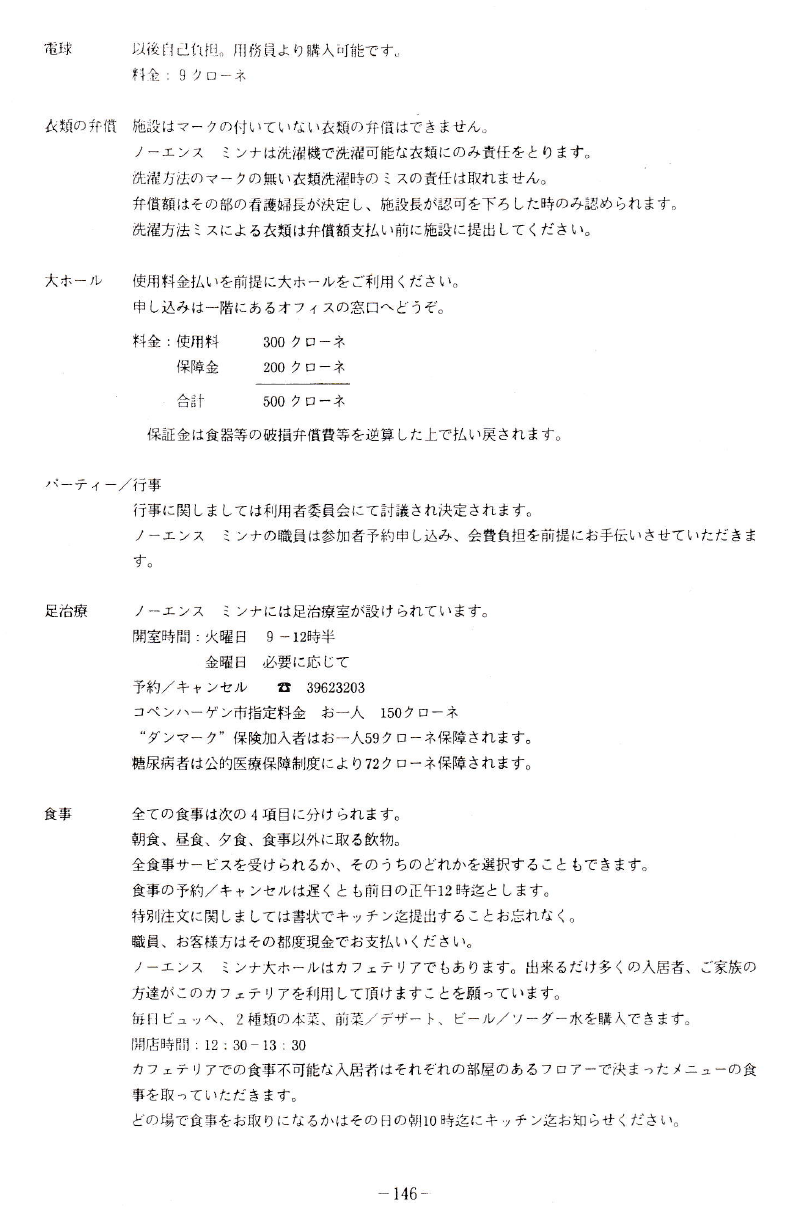

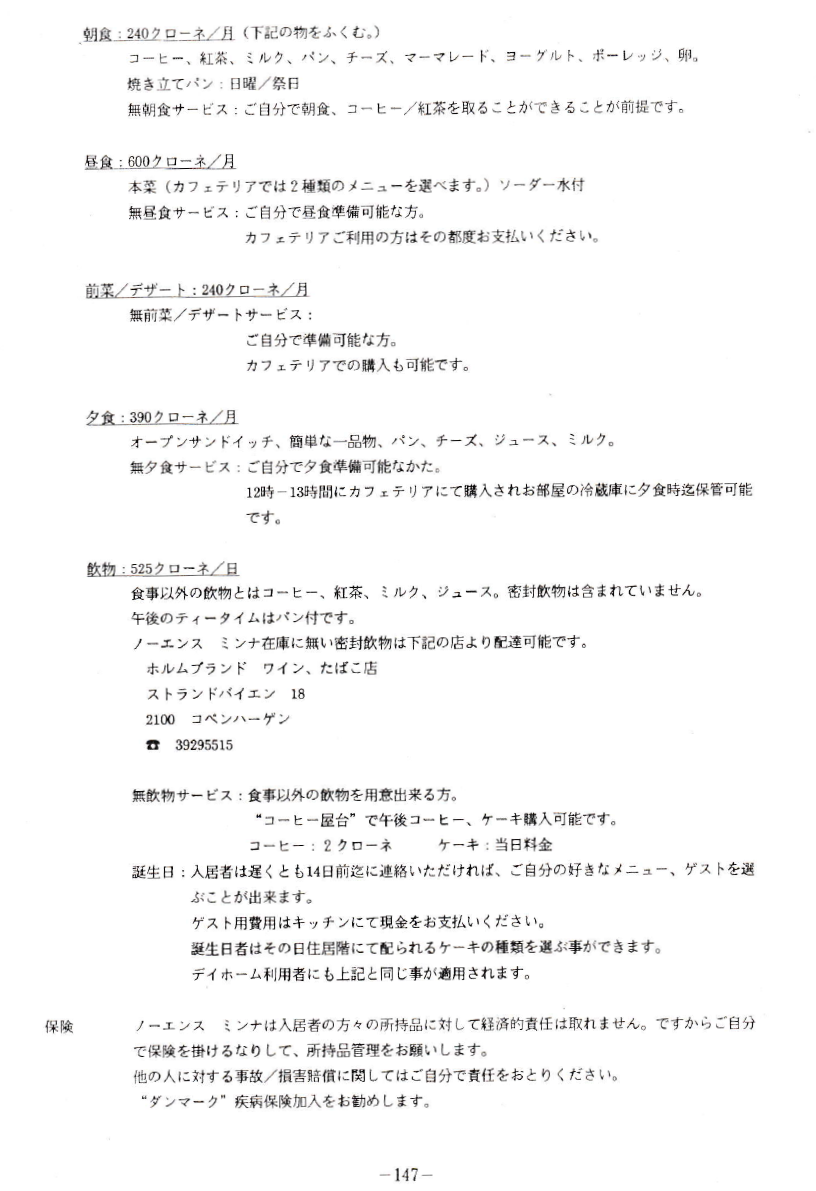

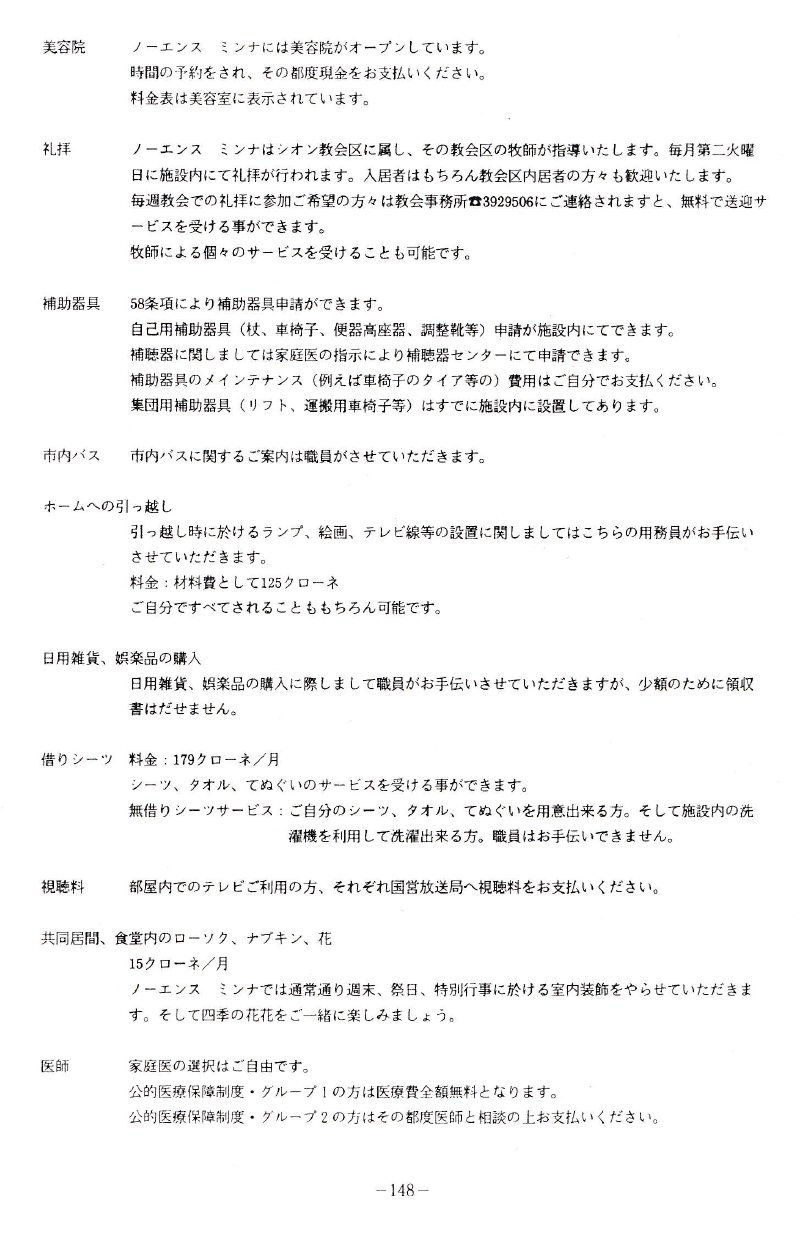

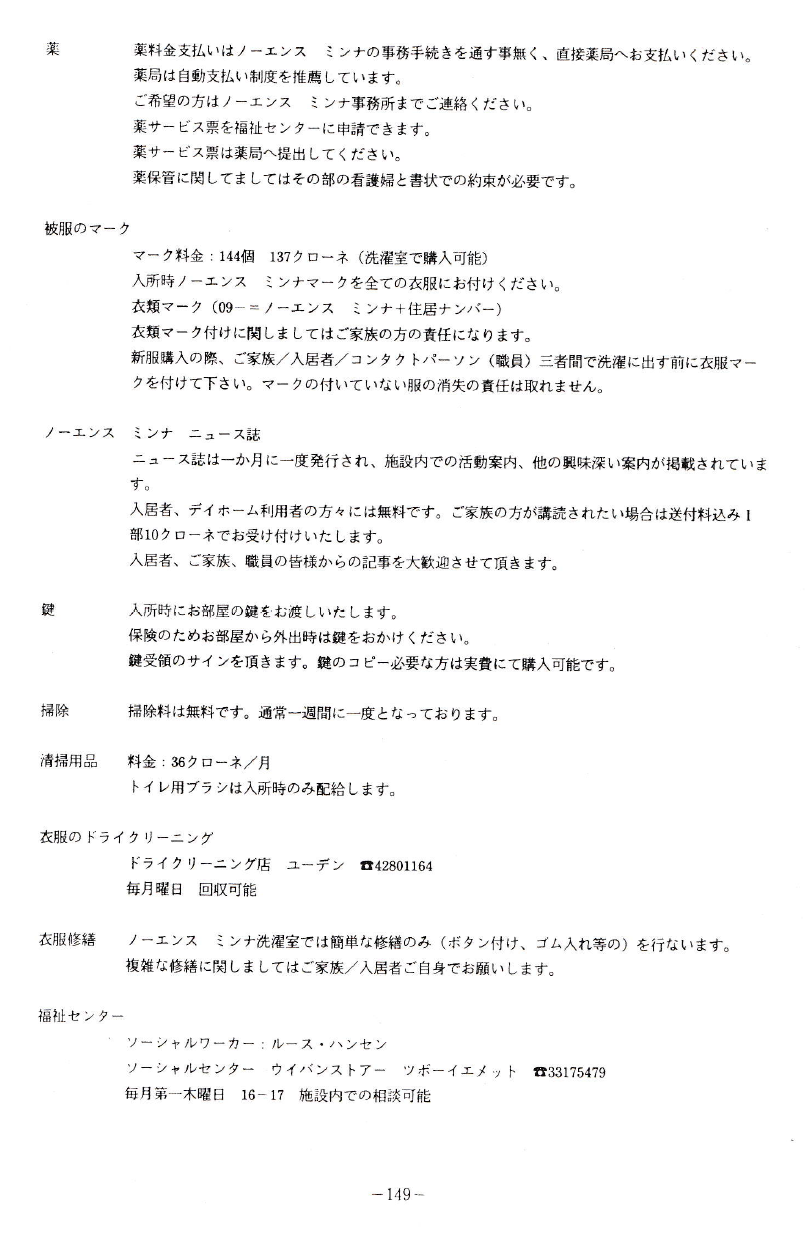

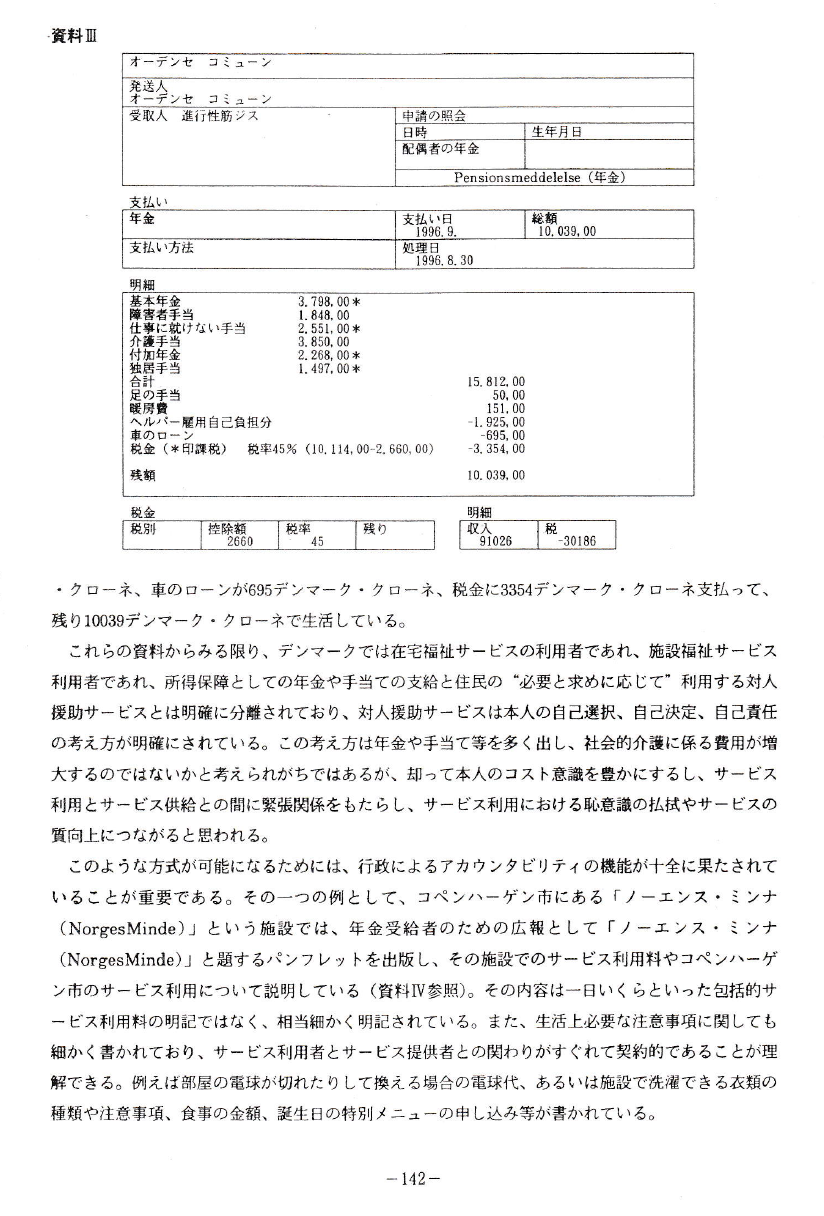

地域で社会福祉をどう育てるか

137

137

138

138

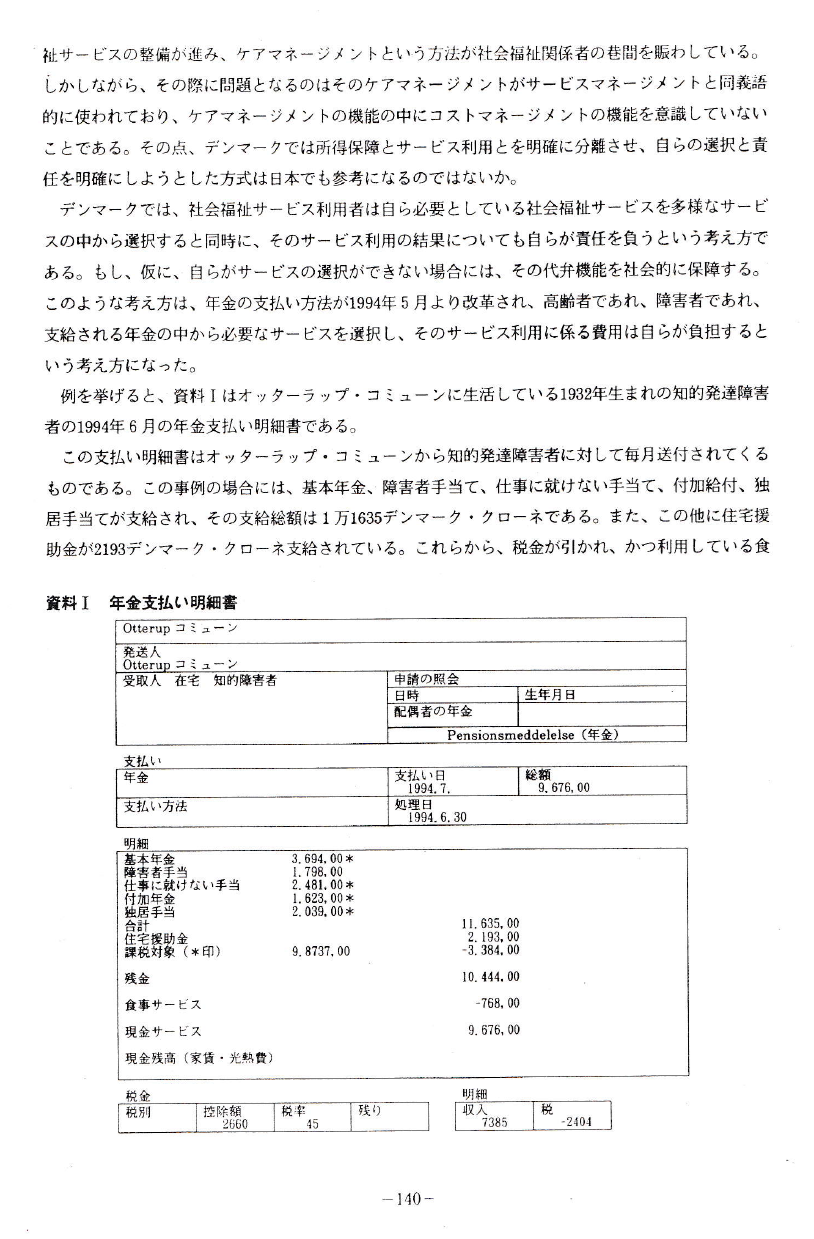

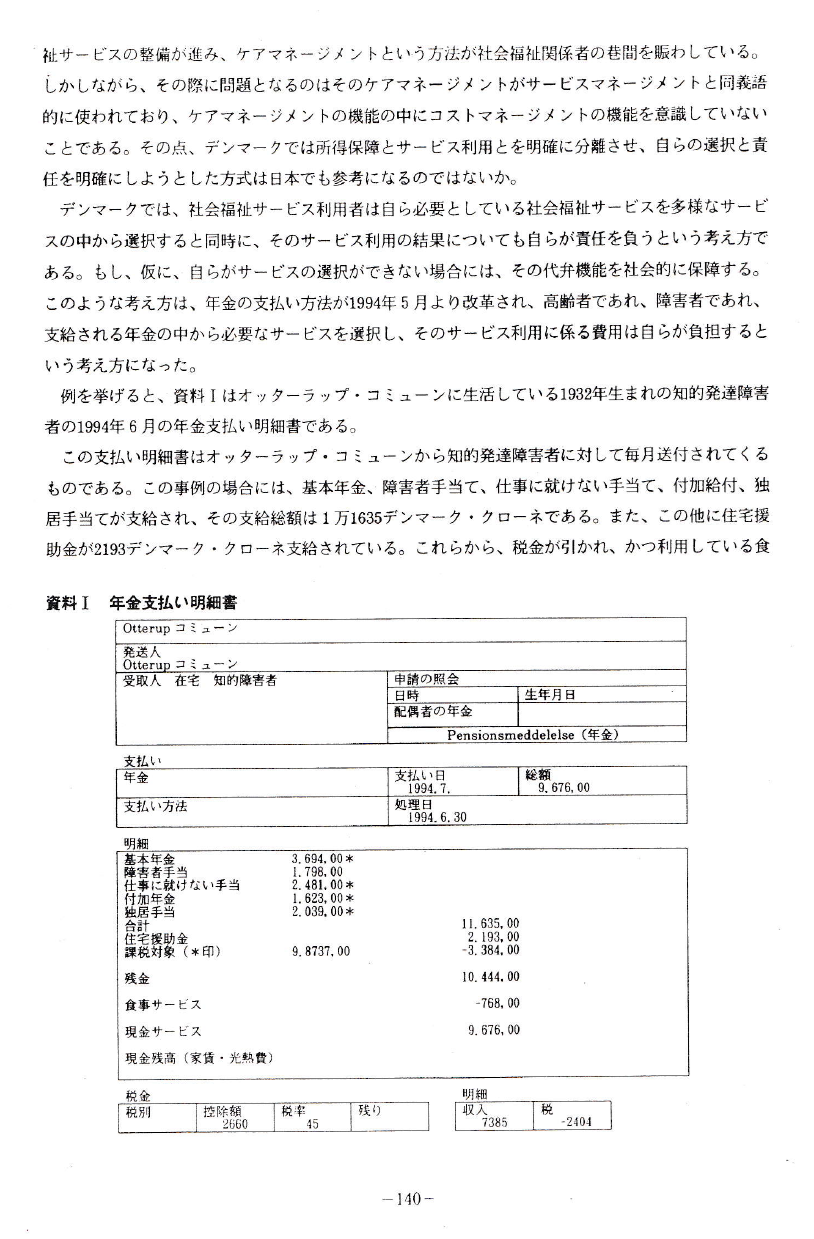

139

139

140

140

141

141

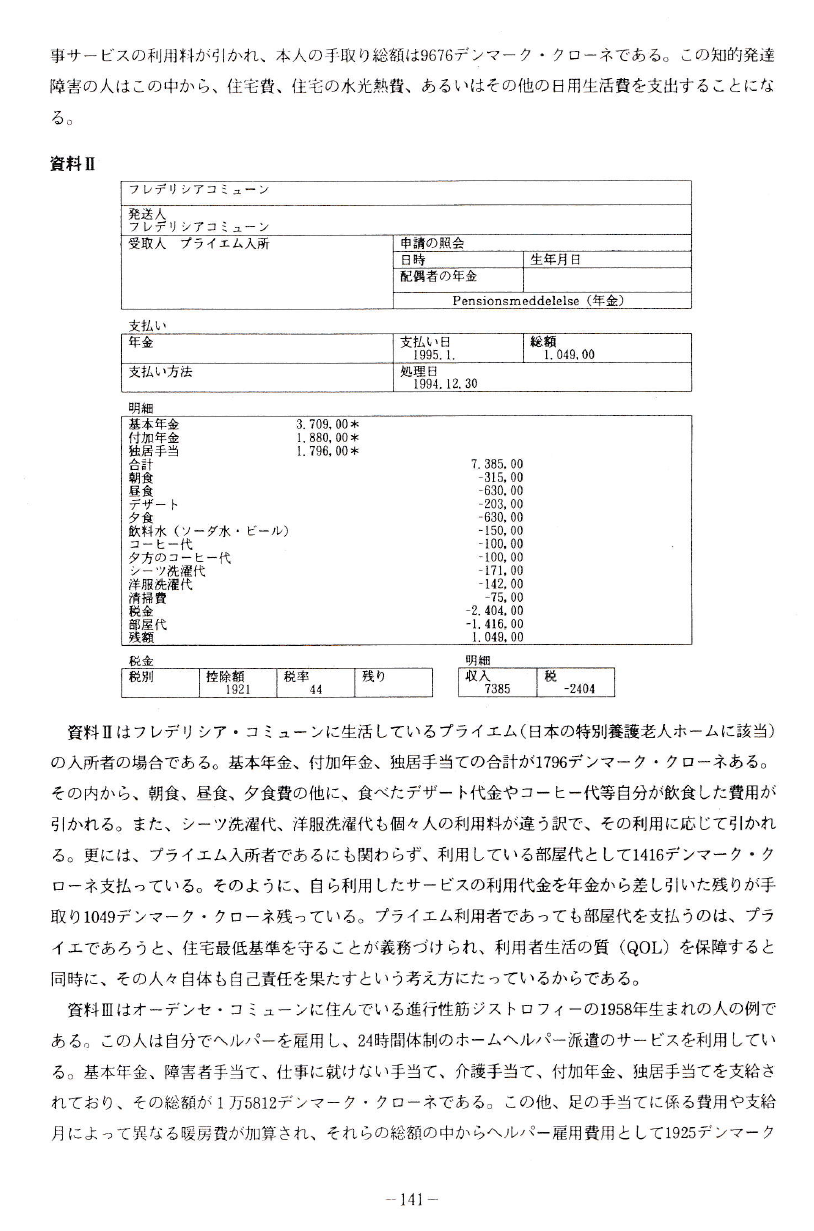

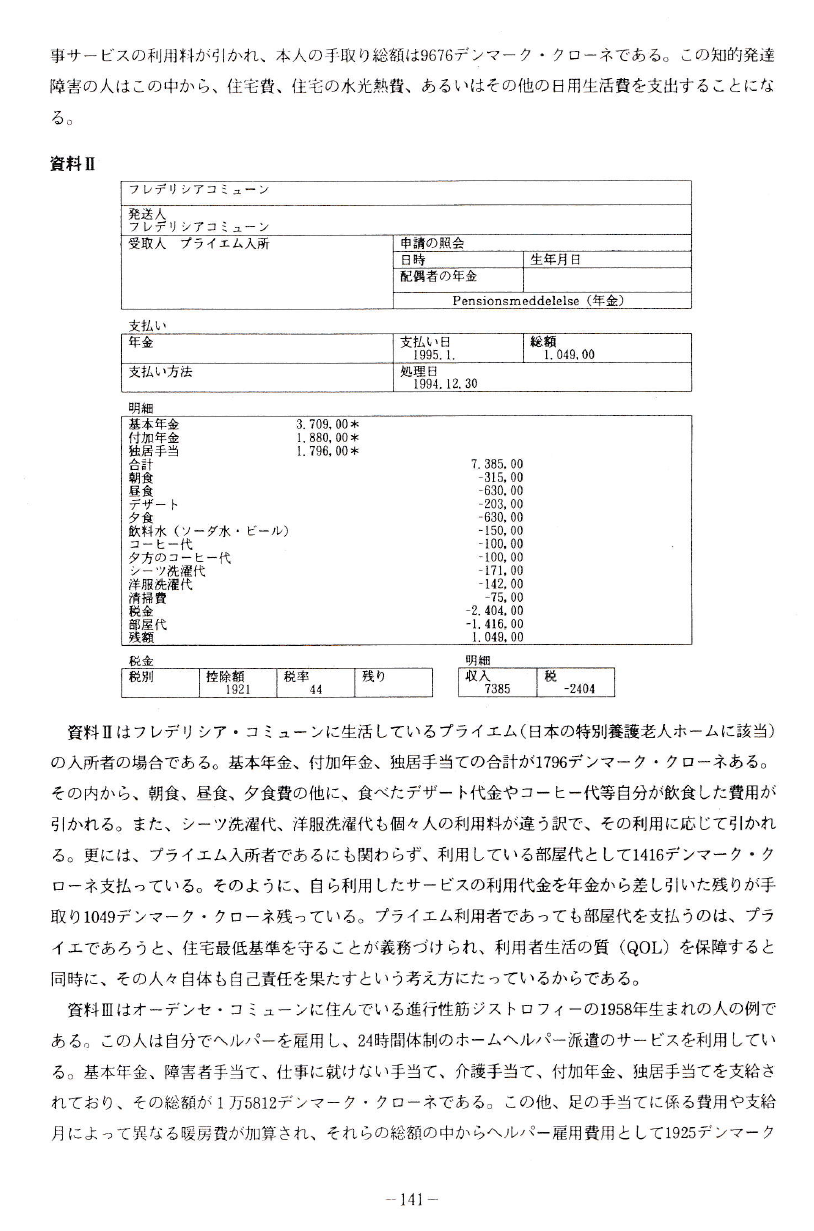

142

142

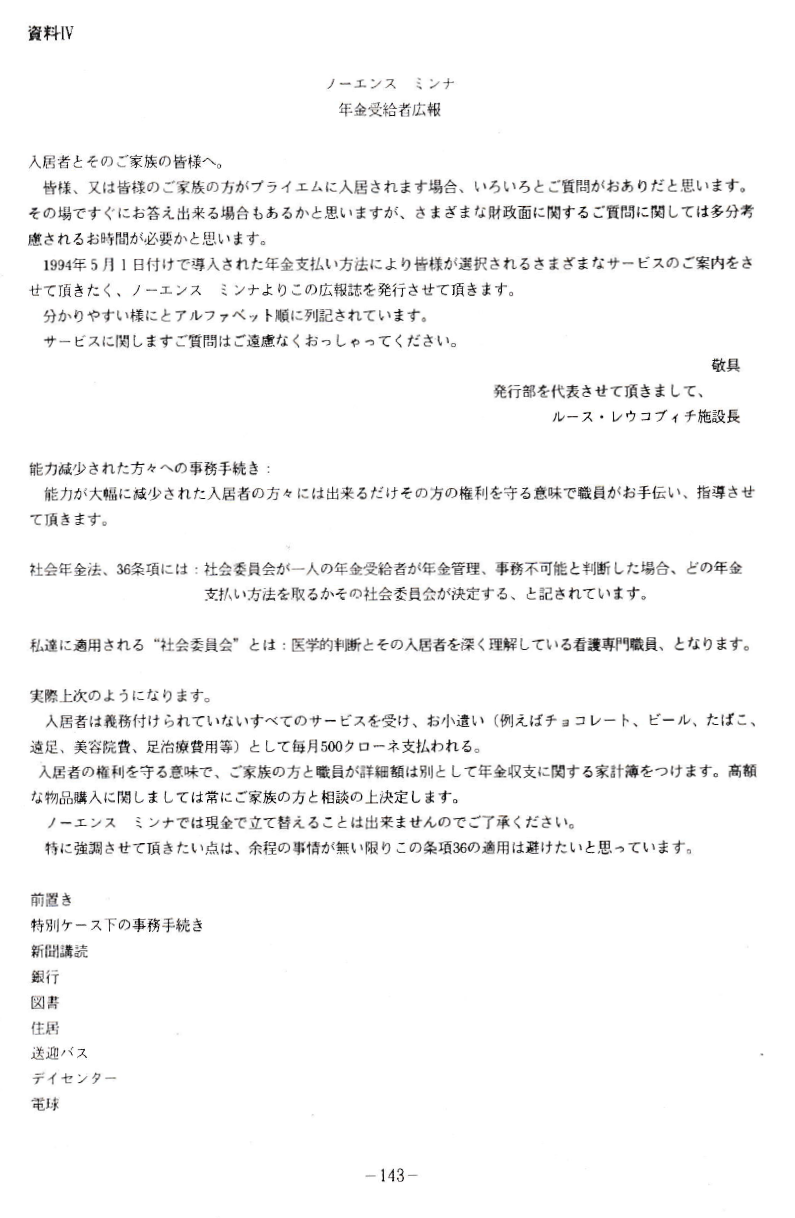

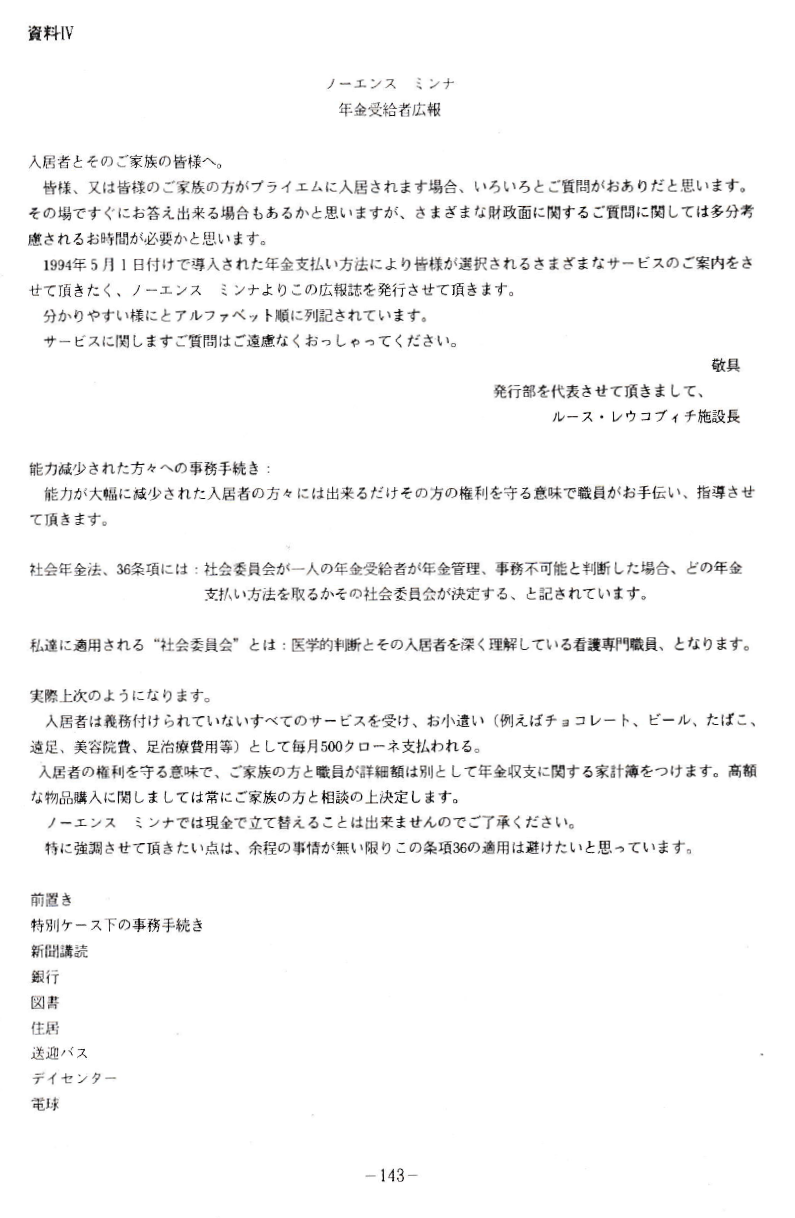

143

143

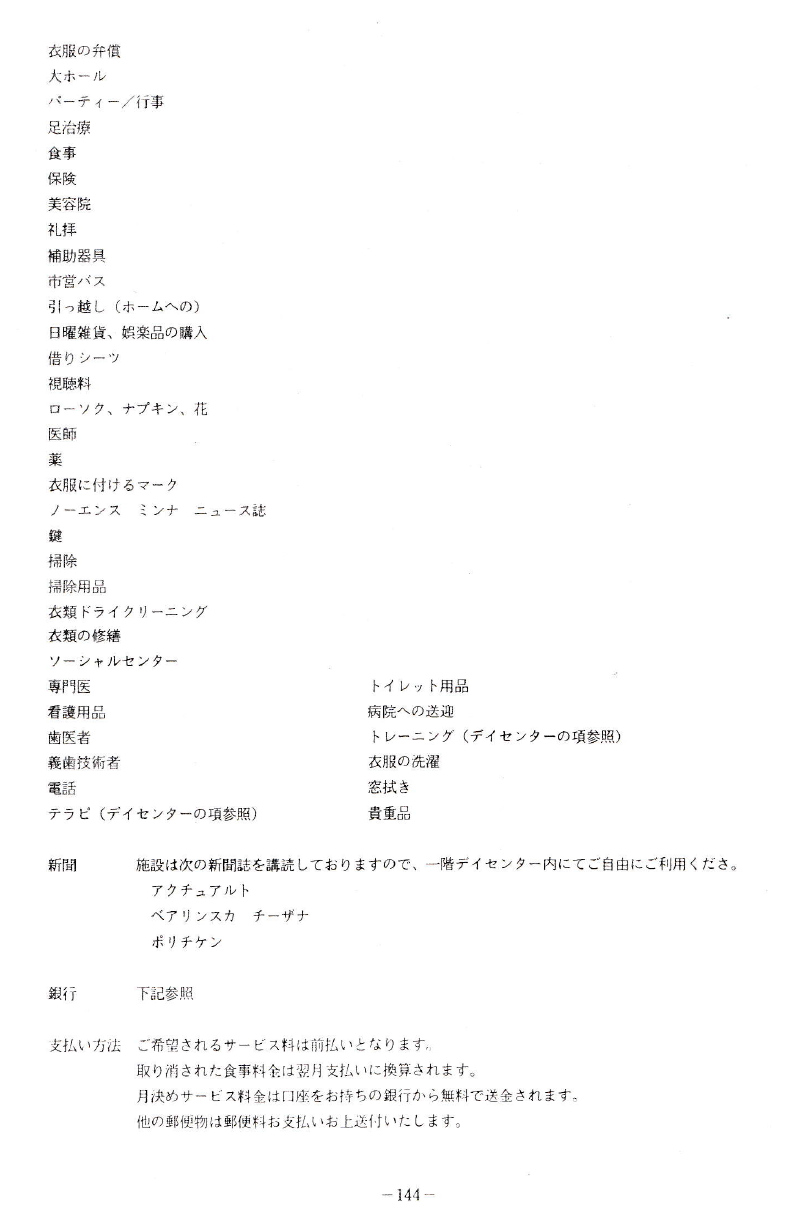

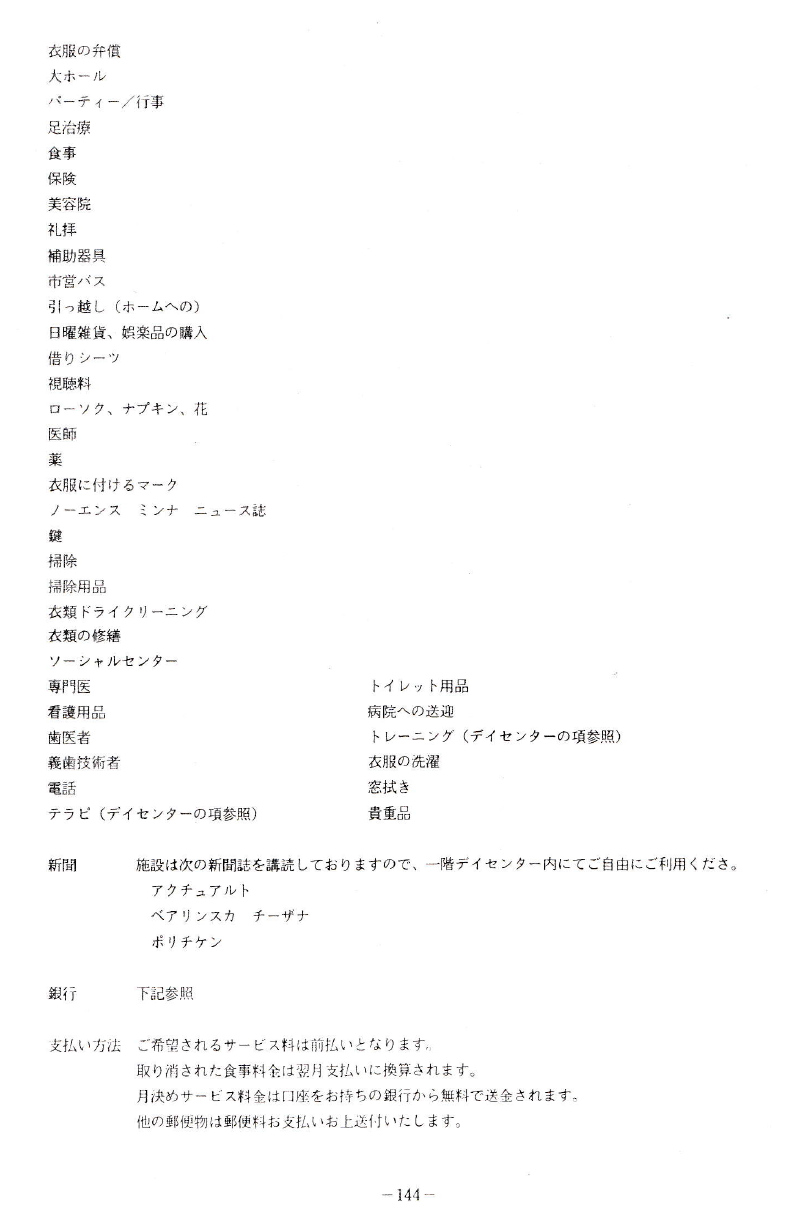

144

144

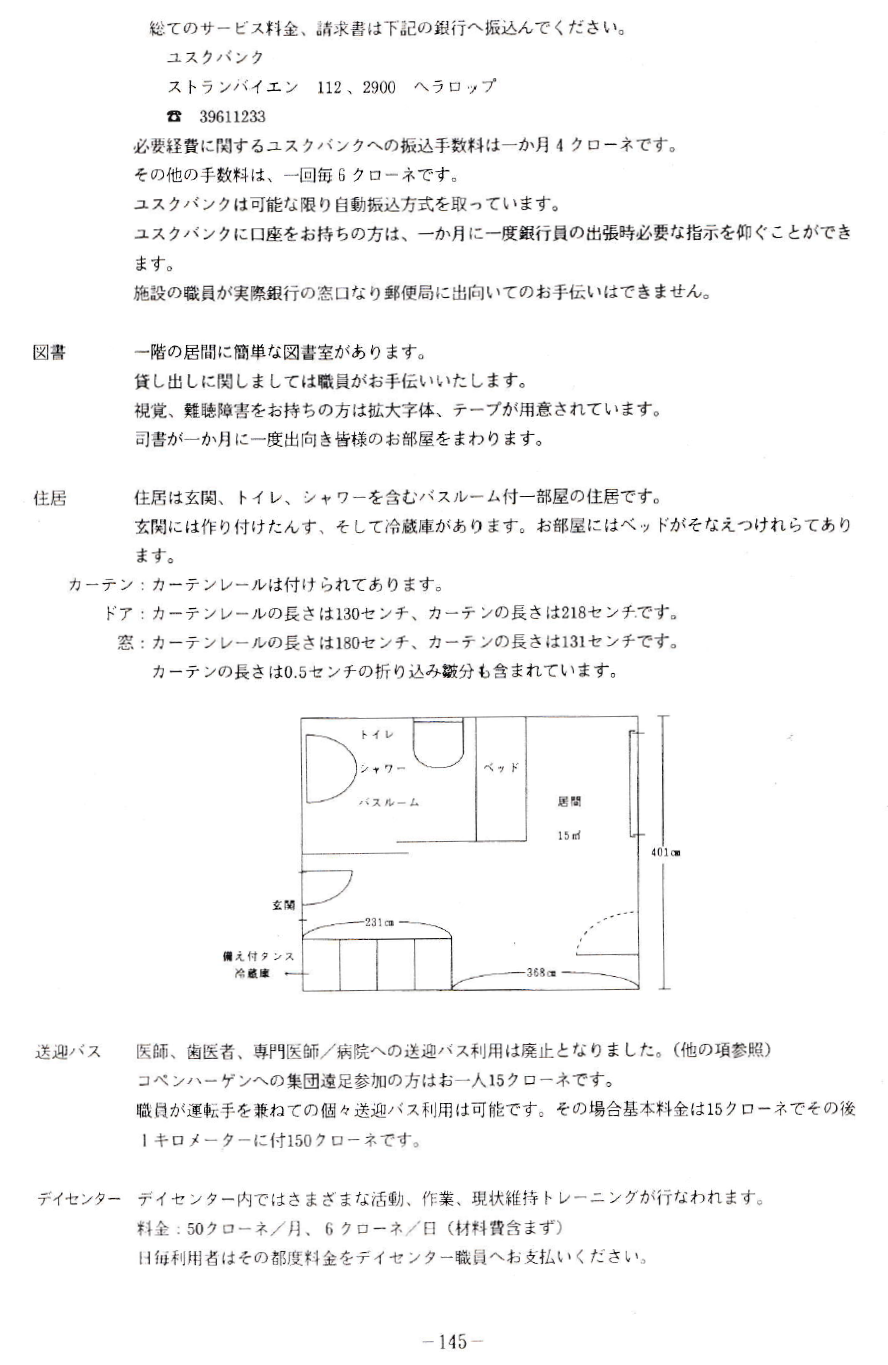

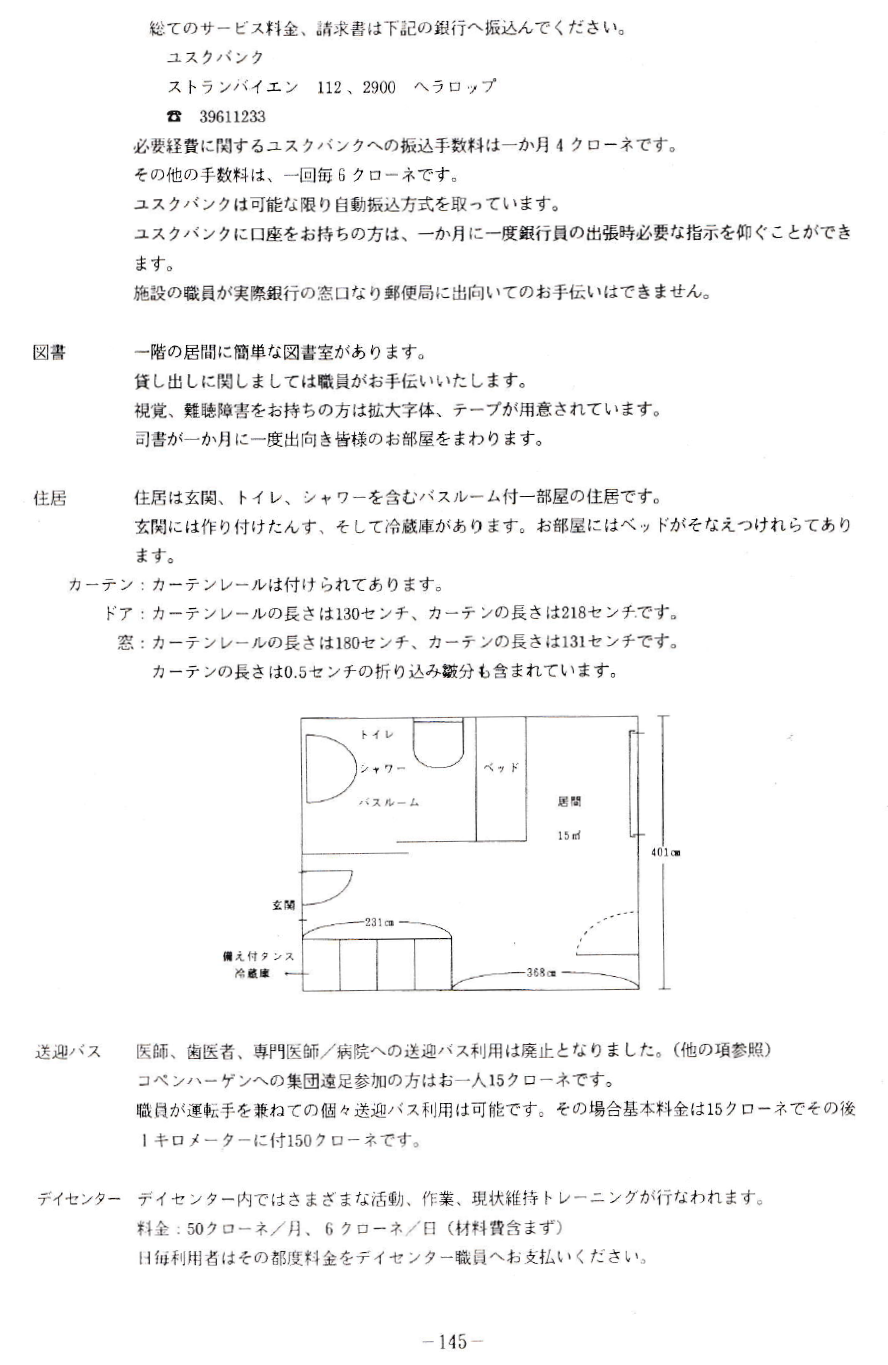

145

145

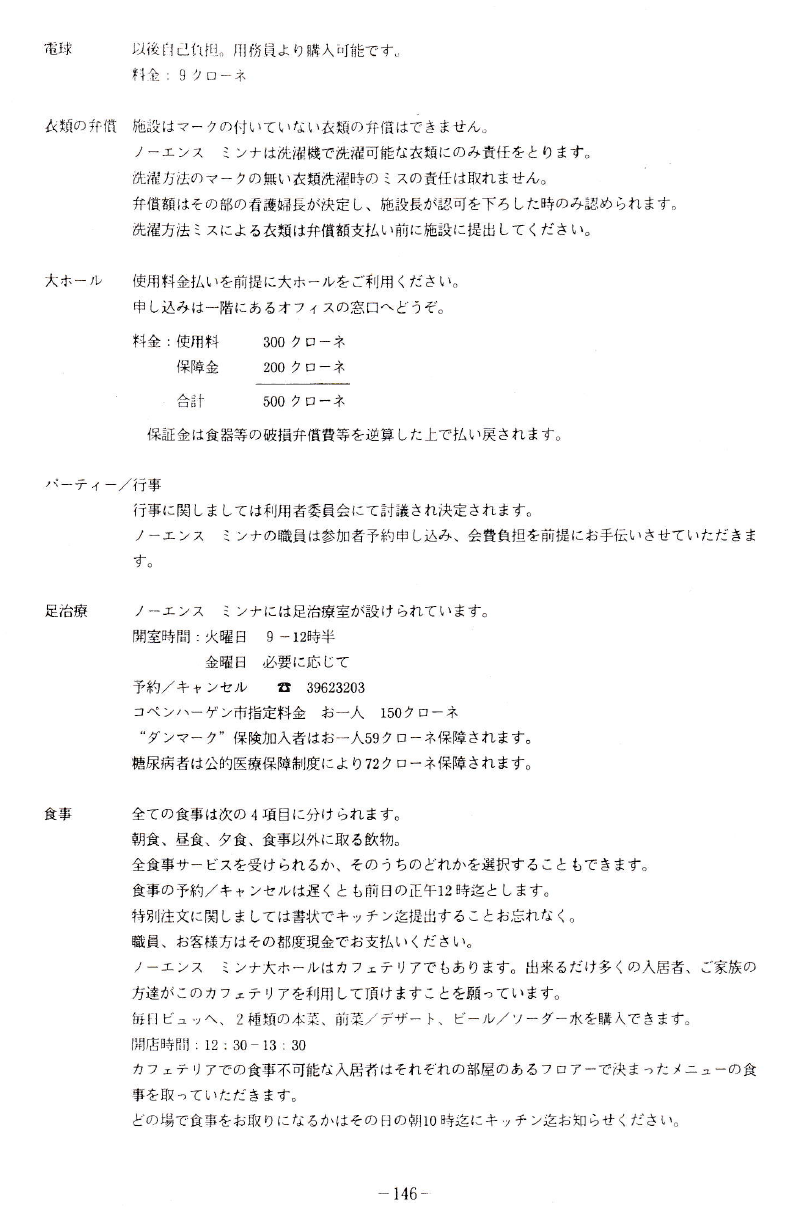

146

146

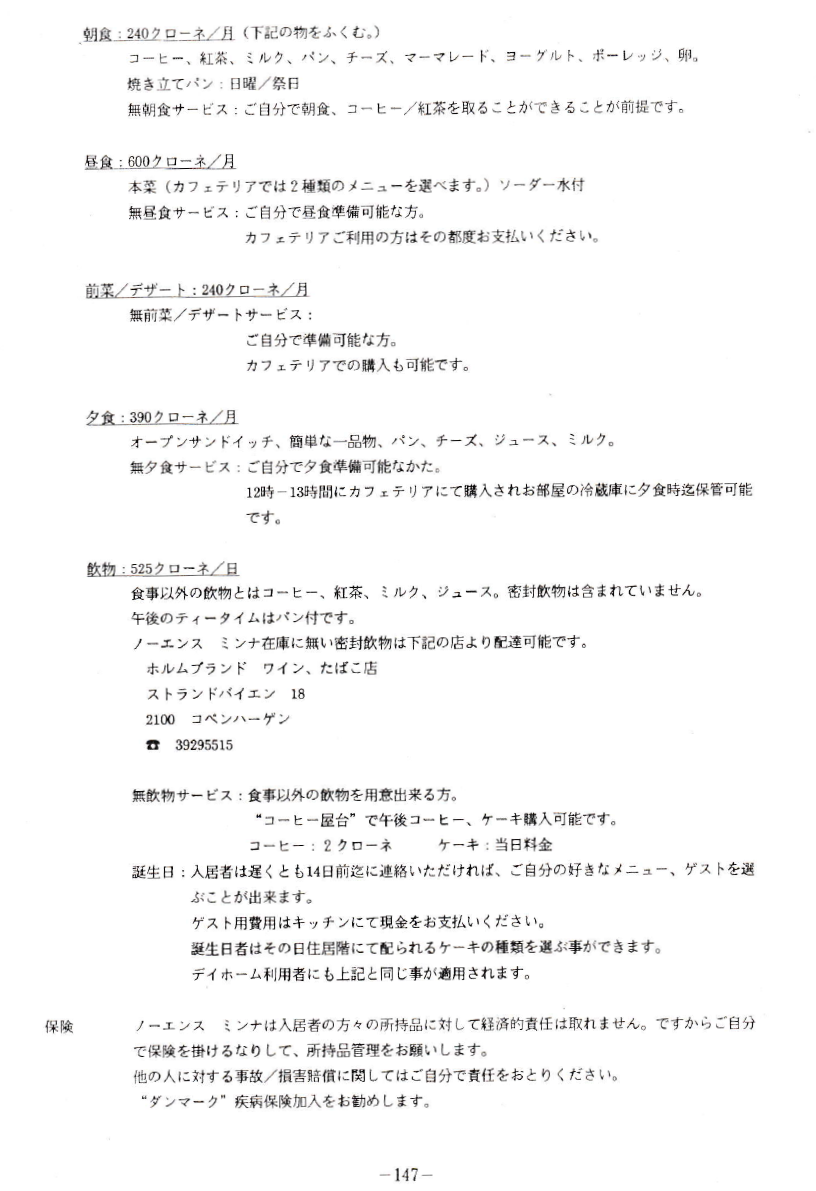

147

147

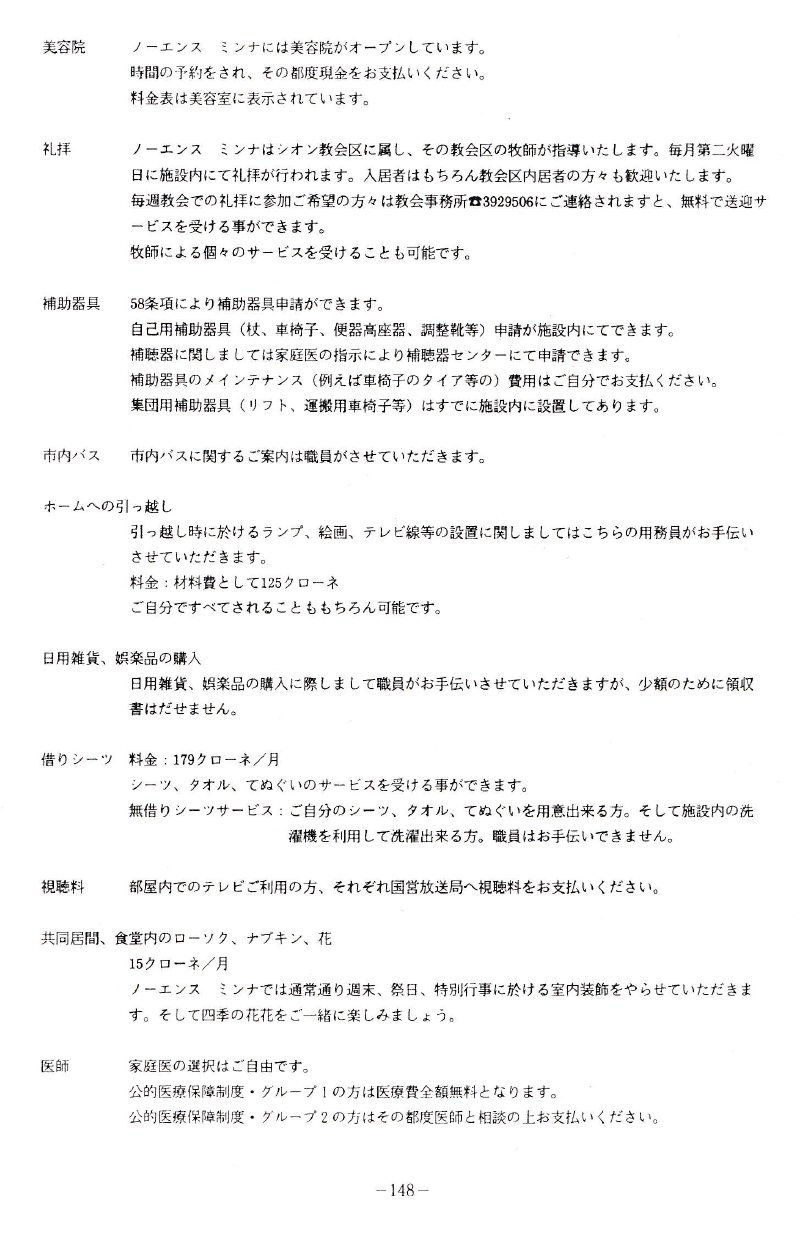

148

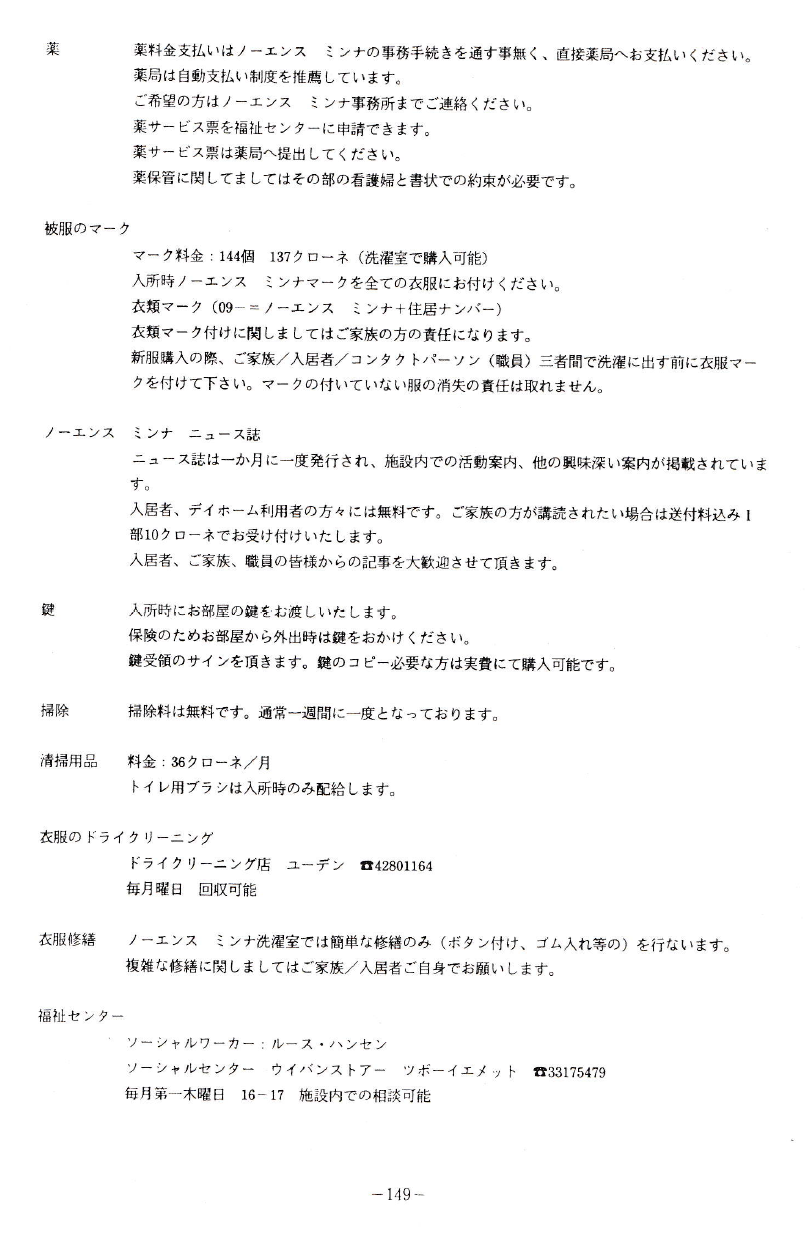

148

出典:『日本ソーシャルワーカー協会会報』第50号(通巻第100号)、特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会、2007年8月。

『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、67~78ページ。

博愛の精神に基づく寄付の文化の醸成

―共同募金60周年と今後の展望―

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

出典:『月刊福祉』第89巻第12号、全国社会福祉協議会、2006年11月、12~17ページ。

『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、85~90ページ。

憲法25条と博愛

―社会福祉とは何かを悩んで30年―

155

155

出典:『黎明会だより』第95号、黎明会、2006年10月。

『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、94ページ。

地方分権化におけるまちづくりと

社会教育委員の役割

156

156

157

157

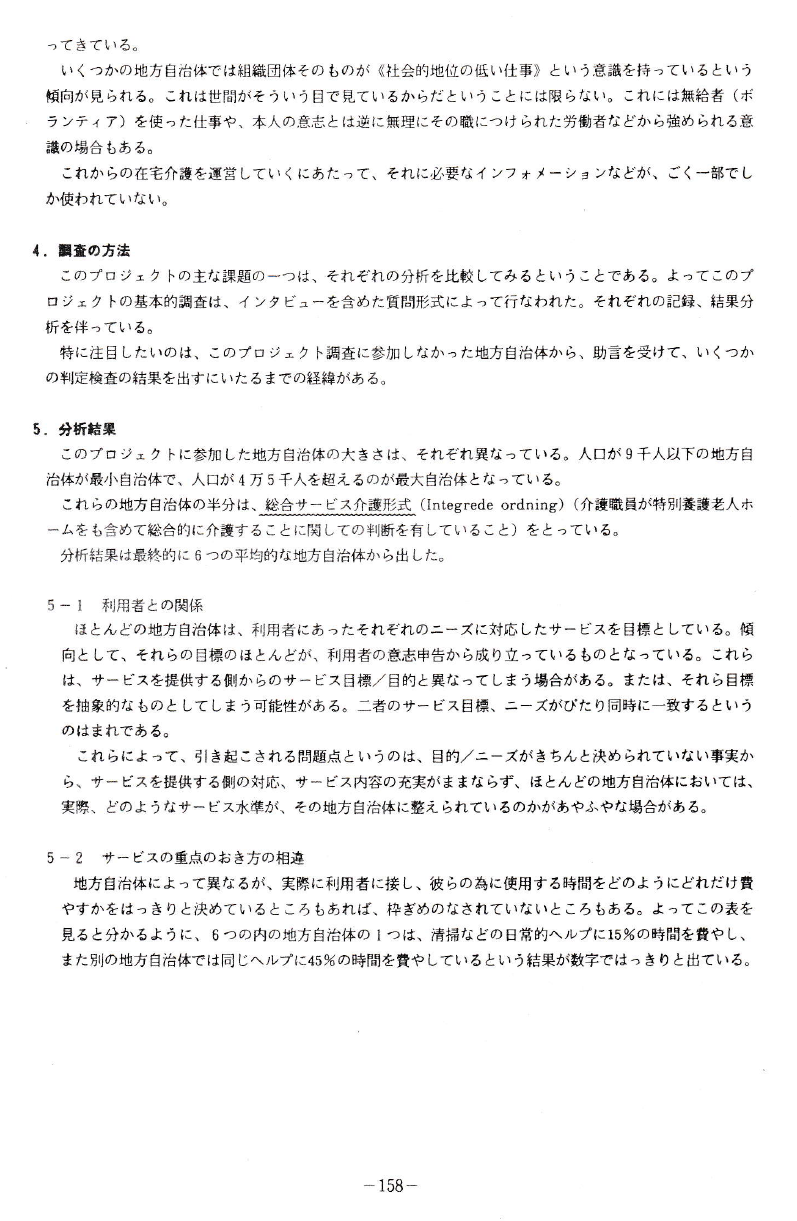

158

158

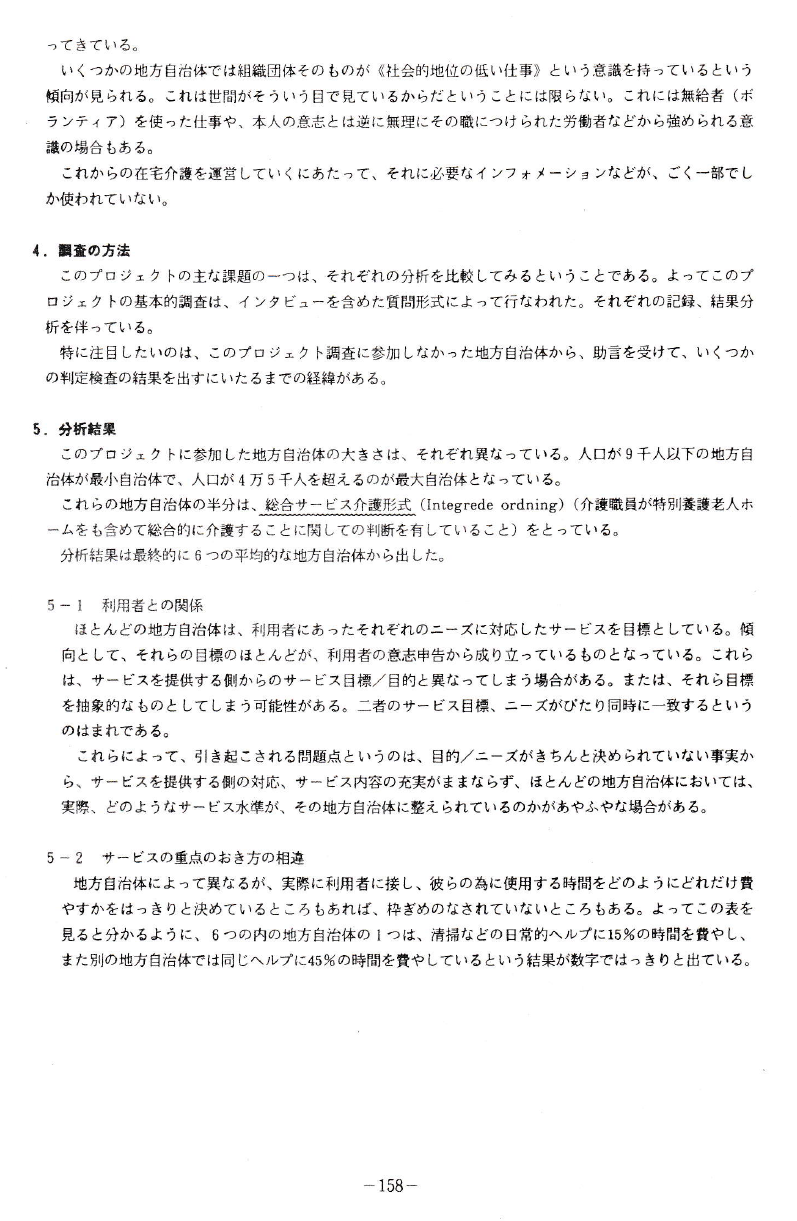

159

159

160

160

161

161

出典:『社会教育』通巻第719号、財団法人全日本社会教育連合会、2006年5月、8~13ページ。

『社会福祉の新たな地平と日本社会事業大学 資料集第2巻』日本社会事業大学学生課、発行年不明、101~106ページ。

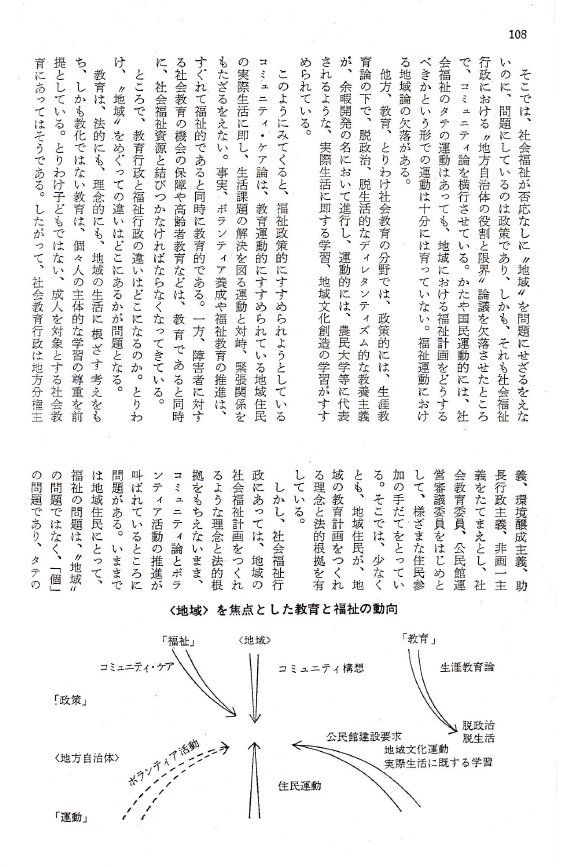

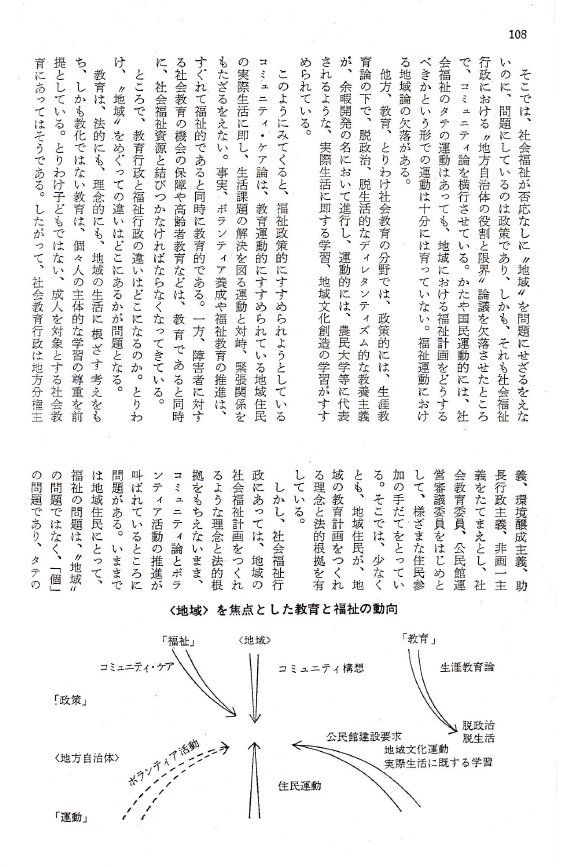

地域福祉の主体形成と社会教育

162

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

出典:『月刊福祉』第60巻第10号、全国社会福祉協議会、1977年10月、106~112ページ。

地域福祉の展開と社会教育

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

出典:『月刊社会教育』第35巻第10号、旬報社、1991年10月、6~13ページ。

ICFの視点を踏まえた

ケアマネジメントと福祉用具の普及

177

178

179

179

180

180

181

181

182

182

出典:『福祉介護』第5巻第6号、日本工業出版、2012年6月、1~6ページ。

戦後社会福祉学界を牽引した巨頭逝く

―仲村優一先生、三浦文夫先生の逝去を悼む―

183

183

184

184

出典:『月刊福祉』第99巻第3号、全国社会福祉協議会、2016年2月、98~99ページ。

21世紀型トータルケアシステムの創造と地域福祉

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

出典:日本地域福祉研究所監修、大橋謙策ほか編『21世紀型トータルケアシステムの創造―遠野ハートフルプランの展開―』万葉舎、2002年9月、1~56ページ。

大橋謙策研究 第9巻

地域包括ケア・介護・CSWの潮流と展望―理論と実践―

発 行:2025年4月25日

著 者:大橋謙策

発行者:田村禎章、三ツ石行宏

発行所:市民福祉教育研究所

2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24 25

25 26

26

27

27 28

28 29

29 29

29 30

30 31

31 32

32 33

33 34

34 35

35 36

36 37

37 38

38 39

39 40

40 41

41

45

45 46

46 47

47 48

48 49

49 50

50 51

51 52

52 53

53 54

54 55

55 56

56 57

57 58

58 59

59 60

60 61

61 62

62 63

63 64

64 65

65 66

66 67

67 68

68 69

69

71

71 72

72 73

73 74

74 75

75 76

76 77

77 78

78 79

79 80

80 81

81

84

84 85

85 86

86 87

87 88

88 89

89 90

90 91

91 92

92 93

93 94

94 95

95 96

96 97

97 98

98 99

99 100

100 101

101 102

102 103

103 104

104 105

105 106

106 107

107 108

108 109

109 110

110 111

111 112

112 113

113 114

114 115

115 116

116 117

117 118

118 119

119 120

120 121

121 122

122 123

123 124

124 125

125 126

126 127

127

129

129 130

130

132

132 133

133 134

134 135

135 136

136 137

137 138

138 139

139 140

140 141

141 142

142 143

143 144

144 145

145 146

146 147

147 148

148 149

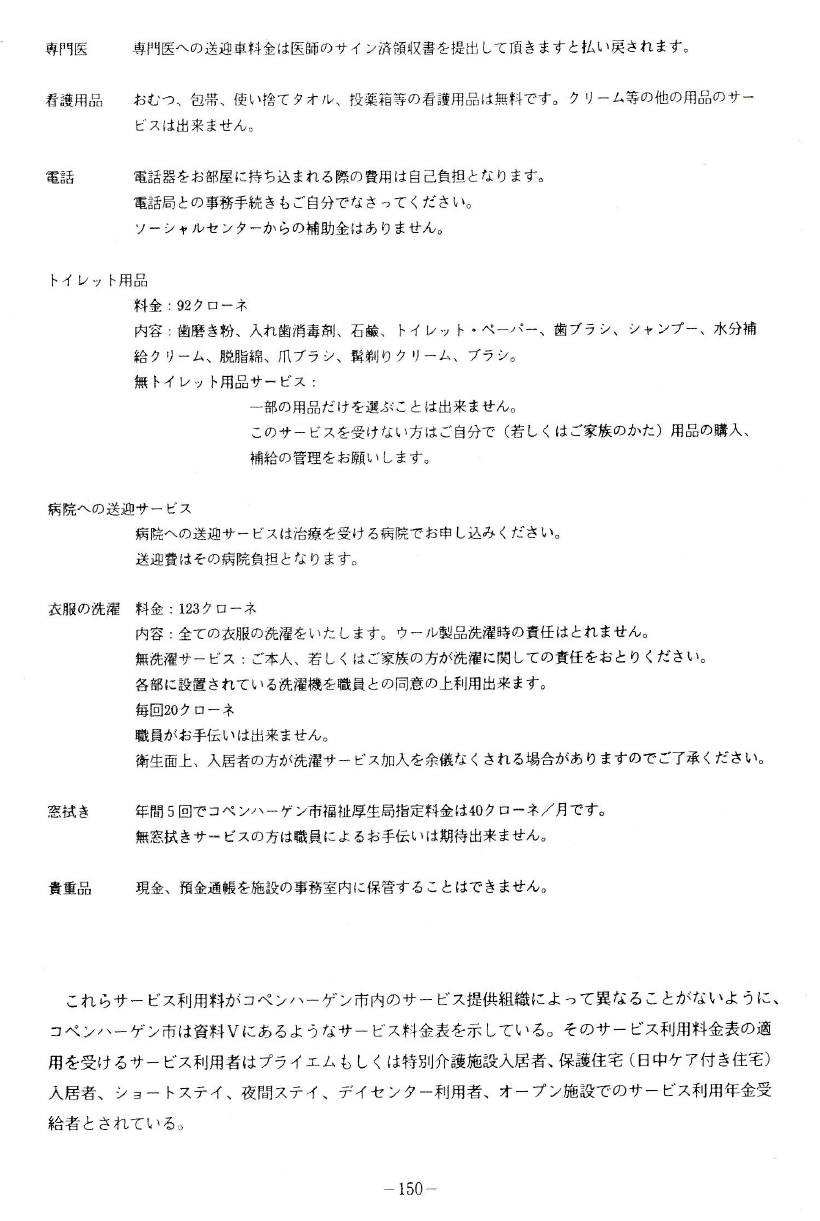

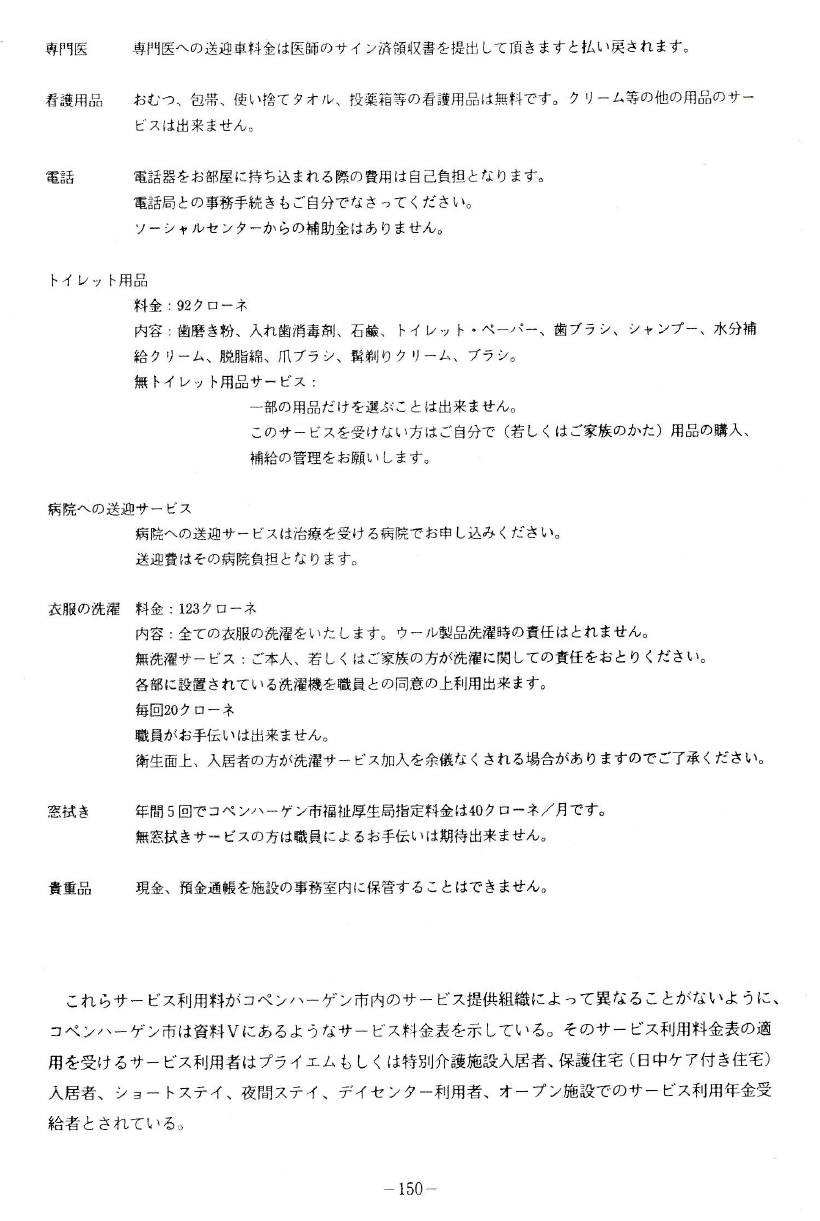

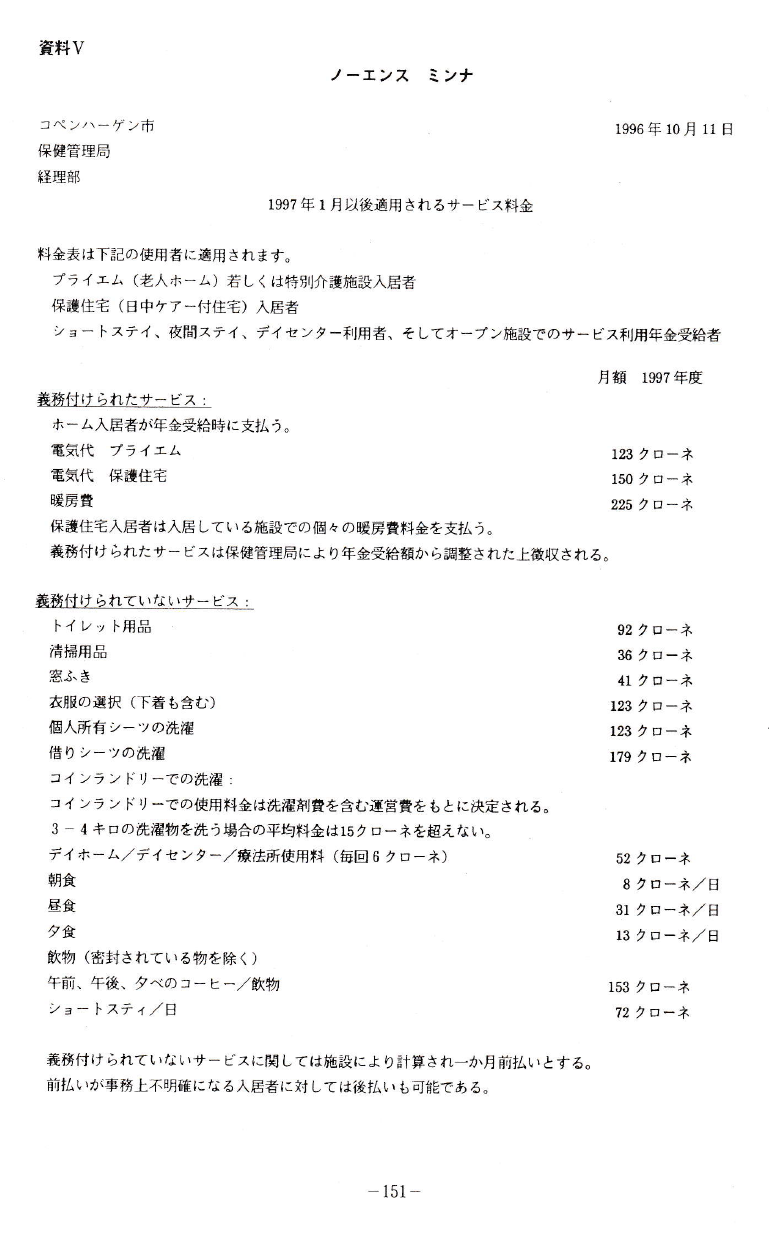

149 150

150 151

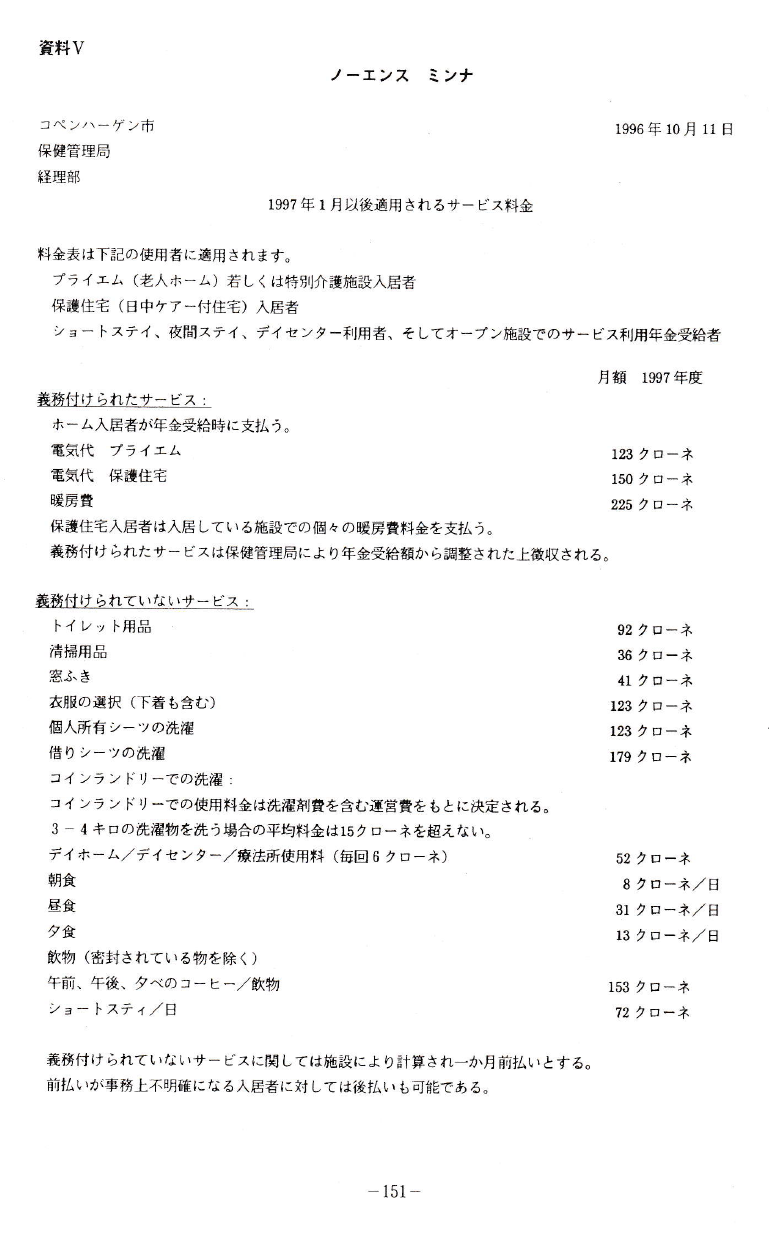

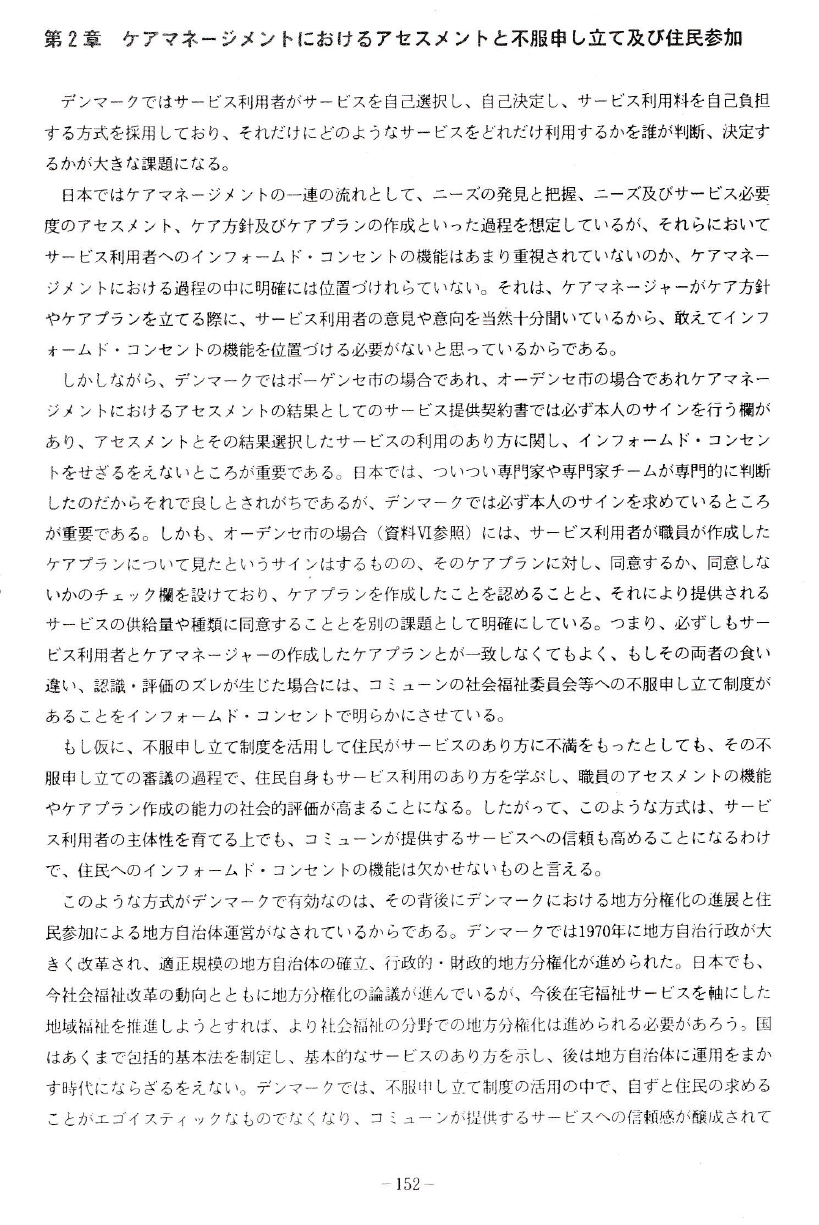

151 152

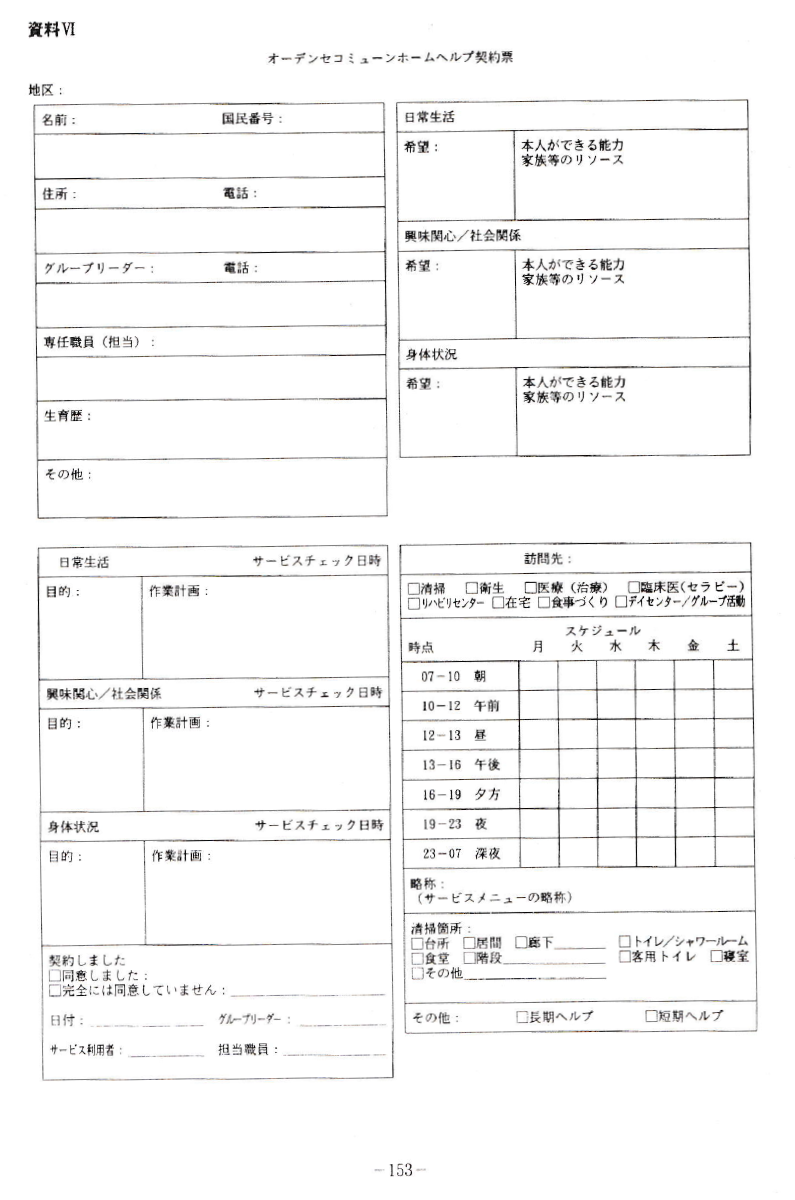

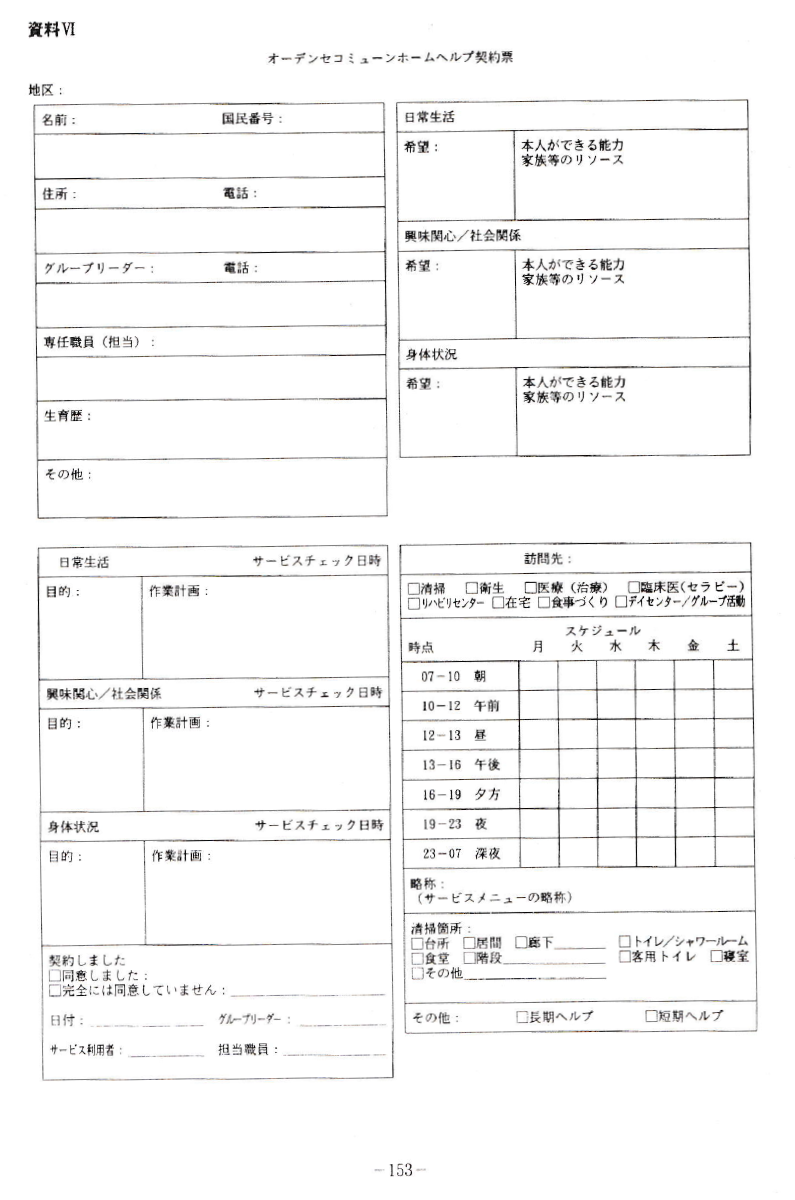

152 153

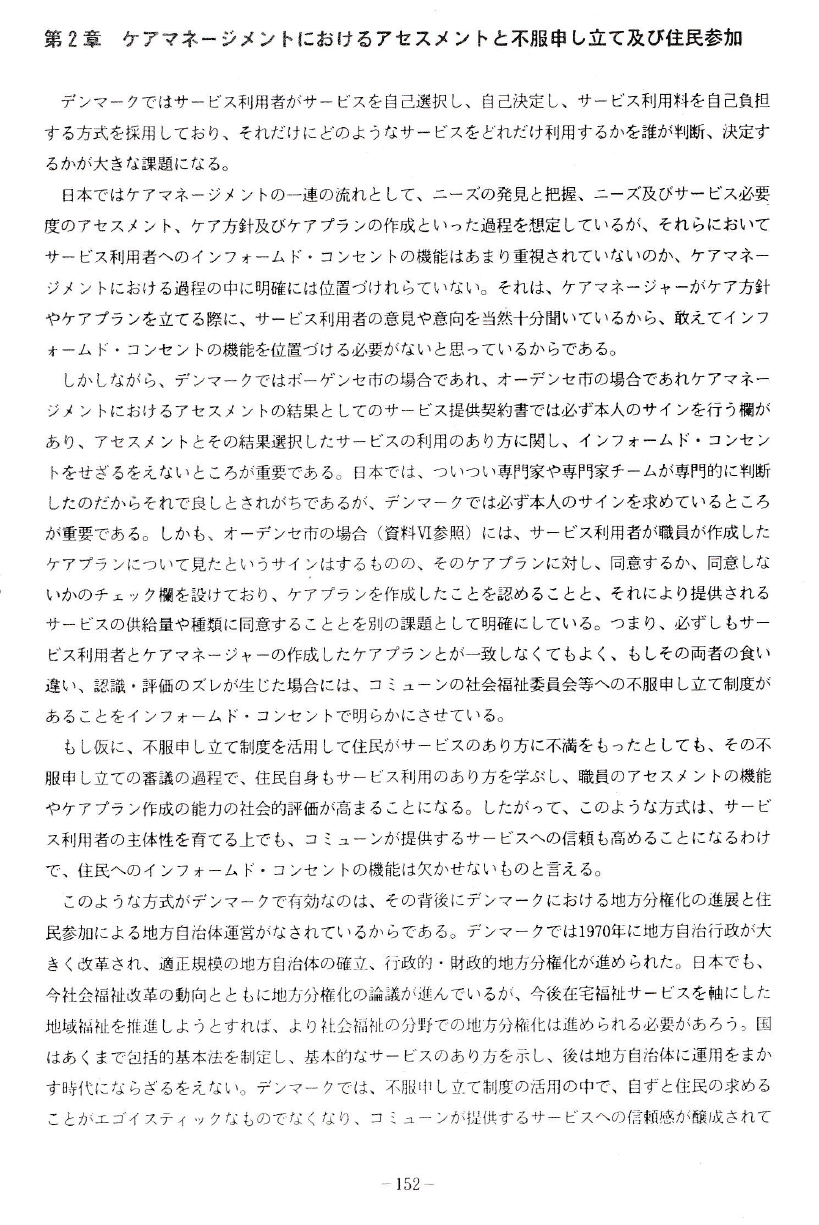

153 154

154 155

155 156

156 157

157 158

158 159

159 160

160 161

161

164

164 165

165 166

166 167

167 168

168 169

169 170

170 171

171 172

172 173

173 174

174 175

175 176

176

179

179 180

180 181

181 182

182 183

183 184

184 185

185 186

186 187

187 188

188 189

189 190

190 191

191 192

192 193

193 194

194 195

195 196

196 197

197 198

198