*大橋謙策:(社)全国社会教育委員連合会長、日本社会事業大学学長

はじめに

ただいまご紹介いただきました、社団法人全国社会教育委員連合の会長をしております大橋でございます。第50回大会にあたりまして、私のほうから基調報告をさせていただきたいと思っております。先ほど開会の挨拶でも話をさせていただきましたが、ほんとうに今日は全国各地から遠路この長野の大会に馳せ参じていただきまして、ありがとうございました。私どもといたしましては、長野県というのは公民館の実践の歴史が大変豊かなところでございます。いろいろな分野で縦割り行政の見直しが求められている状況の中ですから、社会教育の分野も全国公民館連合会と一緒になって今こそ社会教育の関係者が一同に会して全国大会ができればという思いもあったわけでございますが、諸般の状況で今回は全国公民館連合会には物心両面にわたりまして支援をいただきましたが、とりあえず社団法人全国社会教育委員連合として第50回大会を開催するということにさせていただいたわけでございます。

この社会教育研究大会は、1959 (昭和34) 年に始まったわけでございまして、当初は財団法人全日本社会教育連合会が主催する形で行われました。しかしその財団法人全日本社会教育連合会の主催ではありましたけれども、趣旨は全国津々浦々の市町村の教育委員会に所属されている社会教育委員の方々の横の連絡を持ち、研究を深めることによって、全国的な社会教育の推進を図りたいということで始まりました。そんなことがございまして、全国社会教育委員連合が社団法人化されたことを契機に、1963年以降本法人の主催として大会を進めてまいったわけでございます。今回の50回大会にあたりまして、50回の節目のイベントを盛大にやるというわけではなくて、全国津々浦々に配置されている市町村の社会教育委員の方々の横の連絡ということの持つ意味を改めて問うたらどうだろうか。そういう意味では各都道府県、あるいは各ブロックの研究大会のテーマをばらばらに行うのではなくて、少しゆるやかな共通性を持たせて行う。そしてそれを3年くらい積み上げて50回大会に臨むのがよろしいのではないかということで作業を進めてきたわけでございます。先ほど50回大会の実行委員長でございます小出勉実行委員長から話がございましたよ

1

うに、平成18年度の富山大会におきまして、「一人一人が学習成果を生かし、主体的に地域づくりに参画する社会をめざして」、住民が学習成果を生かして主体的に社会参画する、つまり自己満足的な、自己充足的な生涯学習になりがちだったものを、もう一度問いなおしをして、社会貢献、社会参画型の生涯学習、あるいは社会教育というものを考えてみようというテーマが平成18年度の富山大会での論議でございました。翌年の平成19年度はもう少し積極的に「新しい公共づくりに貢献する社会教育の役割」というテーマを掲げました。21世紀は新しい社会システムが求められているわけでございまして、その中身は新しい「公共」と呼ばれるものでございます。この新しい公共づくりに貢献する社会教育ということを考えてみました。それらを受けてこの50回の長野大会は「住民の社会貢献による地域再生」ということを謳ったわけでございます。個々のブロックの研究大会とか、あるいは各都道府県の研究大会の活動報告をつぶさに報告する時間がございませんが、別冊に資料がまとまっておりますので、そんなものを参考にしていただきながら本大会の持つ意味を考えていただければありがたいというふうに思っているわけでございます。

そこで私は、今日の基調報告では、その3年間の積み重ねを踏まえて今回のテーマでございます「住民の社会貢献活動及び地域再生と社会教育の役割」ということを大きく三つの柱でお話をしてみたいと考えております。一つは21世紀に求められる社会システムというものはどういうものか、ということでございます。二つ目は住民と行政の協働活動と住民の主体性、三つ目は戦後社会教育行政の理念と社会教育委員の役割の三つの柱から話をさせていただきたいと思った次第でございます。

Ⅰ 21世紀に求められる社会システム

はじめに、21世紀に求められる社会システムでございますけれども、実は文部科学省あるいは中央教育審議会は2000年以降いくつかの大事な問題提起をしているわけでございます。これは文部科学省のホームページ等を含めて入手していただき、改めて全国の市町村の社会教育委員の会議でご論議をいただければと思いますし、できましたら教育委員会をあげてその持つ意味をご論議いただければありがたいと思っております。一つは2002年の7月に中央教育審議会が出しました「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」と題する答申がございます。そこで「新しい公共」という言葉を使ったわけでございます。答申では「個人や団体が地域社会で行うボランティア活動やNPO活動など互いに支えあう互恵の精神に基づき、利濶追求を目的とせず社会的課題の解決に貢献する活動が、従来の官と民という二分法ではとらえきれない新たな公共のための活動として評価されるようになってきている。」従来の行政側、行政以外という官と民という二分法ではない新しい公共というものが求められている。それは何なのかというと、経済成長至上主義の利潤追求というやり方ではもう限界になった、ボランティア活動やNPO活動など個人や団体が地域社会で行う互いに支えあう互恵の精神に基づく活動というものを見直してみる必要があるのではないか、こういう提起でございます。

2

もうひとつ2003 (平成15) 年に同じく中央教育審議会が「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」(資料1) と題する答申を出しました。

その中で21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成ということを考える必要があるというふうに述べまして、自己実現を目指す自立した人間の育成、「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成、というものをあげながら、その中で新しい「公共」を創造し21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成を謳ったわけでございます。

全国の社会教育委員会議あるいは教育委員会等では、これらの中央教育審議会の答申を素材にして学習し討論がどれだけ行われているのでしょうか。その市町村の社会教育のあり方をご論議いただくのも大変大事ですが、少なくとも国の教育政策や動向がどこに向かっているのかということは、事務局ともども考えていただきたいということでございます。今度の社会教育研究大会のテーマというのは、全国社会教育研究大会のアイデアというよりも、この文部科学省や中央教育審議会の、もっと広く言えば日本の内閣それ自体が求めている21世紀の新しい社会システム。それとかかわって社会教育はどうするのか、ということが改めて問われているのだということをご理解いただきたいと思います。

では21世紀に求められる新しい社会システムは何か。私は,それはネットワーキング型の横社会だというふうに思っているわけでございます。20世紀は中根千枝先生という文化勲章を授章された方の研究の結果で言えば、縦社会という社会構造だったということでございます。わかりやすい言葉で言えば、上意下達的な枠組みがしつかりしている。

その中で枠組みを尊重していれば寄らば大樹の陰で守られる。その枠組みを壊そうとして自分の主体的に感じ思ったことを述べようとすると出るくいは打たれる、こういう縦社会という日本の社会構造の特色の中で、大量生産、大量流通に基づく経済の発展が行われてきたのだというふうに思うわけでございます。第二次世界大戦前はいわば軍国主義で軍隊というものに見られる上意下達の組織、戦後は高度経済成長を成り立たせた大量生産・大量流通型の経済発展主義、そういう中で20世紀は過ぎてきたと思います。しかし21世紀はますます国際化社会が進むわけでございます。経済界は、いちはやく1990年のときの産業構造審議会の答申に見られるように、国際社会に対応する日本を考えると、もう縦社会の構造の中で人材というものを考えるわけにはいかない。ノーと言える日本人。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の足で歩き、自分の頭で考えられる主体性のある人材を育てなければ、上意下達的な唯々諾々としているそういう人材では国際化社会は乗り切れないということを、経済界がいちはやく開題提起をしているわけでございます。その1990年の問題提起以降、約20年経つわけですが、皆さん自身もひしひしと国際化の動きというものはご理解いただけるのではないでしょうか。日本だけが日本の枠組みの中で過ごすということは許されない時代になってきているわけです。今日の世界恐慌とも言える金融危機の問題は、まさに日本国内ではどうしようもないほど、金融、貿易というものは変わってきているわけです。かつてのように資源を輸入し日本で加工し、その加工の仕方は大量生産、大最流通で送り出すという産業構造、社会構造はもう成り立たないところにきているということは皆さんおわかりかと思います。

3

そうだとすれば、当然それに伴う人材の育成も変えなければならないのではないでしょうか。

20世紀の縦社会で求められた人材というものは、ある意味では素直で、上司に言われたことを真面目に頑張る、そういう人材であり、しかも均ー的な、個性というよりも均一的な人材が求められたわけではないでしょうか。そのときの教育というのは、皆さん自身もそうでしょうし、私もそうですが、自分が育ってくるときに「あなたは何をしたいのですか」ということを親や学校の先生から聞かれたことはほとんどないのです。皆さんはどうでしょうか。何か言おうものなら、「つべこべ文句言うんじゃない」「親の言うこと聞いていればいい」「先生の言うことを聞いていなさい」それだけで子どもを枠にはめてきてしまったのではないでしょうか。私にはそれは、“禁止と命令による型にはめる教育”だったのではないかというふうに思えてならないわけです。枠組みをつくり直そうとか、枠組みを超えて自分の個性を豊かに考えようとか、いくら教育基本法に個性の尊重とか人間性の尊重とか書いてあっても、理念として、言葉としてはありますけれども、実態は我々の体に染み付いている、国民の文化に染み付いている枠組みの中で物事を考えてしまう。枠組みがあろうとなかろうと自分が考えるというふうにはなっていない、そういう人物に自分は育てられたかなというふうに思うのですが、皆さんはいかがでしょうか。韓国の文部大臣をされました、李御寧(イ・オリョン)さんという方が書いた本の一つに『「縮み」思考の日本人』という本がございます。伸びようとするものをみんな縮めてしまう。枠にはめていってしまう。そういう文化を日本は持っていないか。それは韓国の文化とはまったく違う文化だ。というふうに李御寧さんは述べているわけです。その最たるもの、象徴的なものが、「盆栽だ」。竹も丸いのを四角につくつてしまう、盆栽も伸びようとするのを詰めてしまう。日常的に言うならば、弁当箱のようにぎゅうぎゅう詰めにしてしまう、あの日の丸弁当なんていう感覚は韓国にはない。そういうことを李御寧さんは言っているわけでございます。そのことは、盆栽文化を否定するということではありません。世界に誇れる文化ではありますが、それも見方を変えるとそのような捉え方もできるということだと思います。21世紀の国際化時代を考えますと、本当に一人ひとりの個性、人間性の尊重、人権というものを考えなければならない時代でございます。私たちは言葉としては人権、人間性の尊重はわかっておりますが、どれだけ実態的に見えているでしょうか。私自身今から35年くらい前に最初にアメリカを訪ねたときに、ビザをとるのに目の色を書かなければなりませんでした。私は、当然日本人は「目の黒いうちは」と言いますから、しかも小学校時代に自画像を描くと皆、目は黒のクレヨンで塗っていましたから、当然ビザの申請書に『ブラック』と書いたわけです。そうしましたら、大使館の職員がいやがらせだとも思うのですが、太い赤鉛筆で斜線を引きまして、『ブラウン』と英語で大きく書くんです。私の目はいつから茶色になってしまったのだろうかと、そのとき本当に考えました。皆さんは自分の目の色は、茶色ですか、黒ですか、青ですか。アメリカに行ってみて、人種の均禍といわれるシカゴなどで話をしてみると、目の色が違う、皮膚の色が違う、宗教が違う、大変な状況でございます。ついこの間もインドのある大学の先生が私を訪ねてくれまし

4

た。いろいろ話をしておりますと、インドの宗教を理解するのは大変なことだと思いました。ある意味インドで宗教を聞くというのはタブーに等しいくらいという話を聞きました。日本人は宗教があまりないかもしれませんが、しかしヨーロッパやアメリカに行ってみると本当に皮膚の色、目の色いろいろと違うわけです。そういう中で人間とは何なのだろう。自分というのは何なのだろうと考えなければならない。そういう日々でございます。イギリスのロンドンにいるときに、通りを一本隔てるとまったく違ったにおいがする。違ったものを売っているお店がある。そういうところを毎日のように行き来しておりますと、日本人はよほど意識して人間性の尊重とか人権という言葉を使わないと、頭ではわかっているけれど日常生活感覚では身についていない、という話がたくさんあるのではないでしょうか。私も首から上は男女平等論者でございまして、とうとうと男女平等をしゃべりますが、首から下は意外と男尊女卑だったりするかもしれません。頭でっかちで頭ではみんなわかっている。では、日常生活の感覚でわかっているのだろうか。これはいま我々が問いかけられている21世紀の課題ではないかと思っているわけでございます。

私の地域は人口75,000人で560人くらいの在住外国人登録の方がいらっしゃる。国籍が52~53カ国です。もちろん統計をとった時点でもずいぶんかわりますが、東京の豊島区は人口25万人くらいのところですが、16,000人くらいの在住外国人の方の登録がございました。国籍は87カ国。それを私どもは全部外人と言っていたわけです。今や外国人と言いますが。87カ国の方が全部違うのに、何でひとくくりの外人になってしまうのでしょうか。非常に危険な考え方です。私は介護保険法に基づく第1号被保険者である高齢者になりました。私の高齢者と100歳の高齢者と同じ高齢者だと言われても、違いますよね。どうも日本人はそういう人を見ることを丁寧にしないで、大雑把にくくつてわかったような気になるんですね。障害者と言ってわかったような気になる。高齢者と言ってわかった気になる。外国人と言ってわかった気になる。ほんとうでしょうか。そういうことを小さい時から、一人ひとり丁寧に人を見る目を、人の好み、人の違い、そういうことを考えていかなければならないのではないでしょうか。なんでこんなに人を丁寧に見るということが不得手な文化を持っていたのでしょうか。それがある意味では稲作農耕文化につくられた社会構造であり、文化なのではないでしょうか。この長野県は田ごとの月と言われるくらいに、棚田があるわけでございます。石川県の能登にもすばらしい棚田がございます。千葉県にもすばらしい大山千枚田というのがございます。このような棚田はよほどお互いが共同して農業用水を確保しないかぎり、とても一人ではあれだけのことはできませんよね。今のように重機が整備されている時代ならいざ知らず、人手で田んぼを開拓し、農業用地を確保するということは、並大抵のことではないわけでございます。それをやるためには人力をまとめるしかない。日本にとっては田んぼで米をつくるというのは、まさに生計手段であり、生産手段そのものでございます。よく日本人は家と言いますが、私に言わせれば、あの「家」は生計手段、生産手段の田んぼや畑を継承する組織でしかない。血はつながっていない夫婦養子などが多かった。韓国・中国では夫婦養子というのはありません。中国は宗族というのはあります。それは文字通り血のつながりです。韓国には本貫というものがあり、

5

血のつながりが証明されます。韓国ではそれと同時に苗字と名前を見れば同じ世代の血縁者であることがわかるということです。ですから、同じ苗字は基本的には結婚しません。最近は姓が同じでも本貫の出身地が違えば結婚してよいと緩やかになってきたそうですが、韓国では、恋愛をしても姓が同じだということで悲劇がずいぶんおきていて、今それを変えるべきだという論議をやっています。ですから、留学生などは「わたしは何代目の何々です」と言います。

日本はお寺に過去帳がございます。しかしそれは血のつながりを証明しておりません。養子縁組はたくさんあるわけでございます。家というのは何か、墓というのは何か。それは生計手段、生産手段である田んぼをどう維持継承するかという組織のことにすぎないと私は思っております。日本の言葉にある“ー所懸命”というのは、まさに土地を大事にするということです。そういう日本的な社会構造、文化というのは、地域がまとまらなければならない。用水は移動させることが困難です。田んぼも移動させられません。

どうしても土着性と共同性が強くなります。その共同性と土着性が強くなれば、その枠組みを壊そうとするものは、異端者扱いになります。だから村八分という言葉が出てくるわけでございます。私は自分の住んでいる地域で40年近く住んでおります。今日も社会教育委員の方が何人か見えております。自治体から地方自治功労賞も受けておりますが、土地の方に言わせれば、私はまだ旅の人でございます。どこの馬の骨だかよくわからない。旅の人なのです。土地を営々と耕し、それで生計を立ててきた方から見れば、大橋のような移住者は旅の人なのです。私の知っている友人は、神主で23代と続く神社の宮司をやっておりますが、今日お見えでしょう、島根県の江津にあります。その方と話をしたら、自分の地域は大正時代に引っ越してきた人もまだ旅の人だよと言っておりました。大正時代に移住した人も旅の人。出雲という非常に歴史のある地域からいけばそうかもしれません。つまり営々としてその地域の田んぼ、畑を開墾し耕し、農業用水を確保してきたその集団から見れば、外から来た人間は外の人なのです。内と外というのをものの見事に日本は使い分けるわけです。皆さんのところにもそれは相当あるのではないでしょうか。日本の民話は多くは水にからみます。桃太郎のように「どんぶらこどんぶらこ」と川上から川下に流れてくるわけです。ところが、弓矢というのはぜんぜん出てきませんね。日本に民話で弓矢が出てくるのは何かありましょうか。強いて言えば那須与ーの屋島の合戦くらいでしょうか。ところが外国では弓矢はずいぶんあるわけです。我々になじみのあるロビンフッドやウィリアムテルなどもそうでしょう。外国は狩りの文化です。狩りは移動します。したがってフロンティア精神は非常に豊かにあるわけです。日本は土着性、共同性です。ですから、同じ地域の中で共同して生産手段を確保し、生産してきたものの仲間内の結束は非常に固いわけです。それに宗教が結びついたりすれば、あるいは姻戚関係が結びついたりすれば、それは本当に強固な隣近所になるわけでございます。我々が言う地縁あるいは地域の持つ相互扶助性というのは、その稲作農耕文化につくられた文化、社会構造なわけです。地域にどこからか人が来て居ついた。その人を本当に助ける文化があるか。あまりないですね。閉ざされた集団の中での相互扶助は豊かにありますが、社会に開かれた相

6

互扶助というのは残念ながらありません。第一、社会という言葉がないというのがよく研究で言われることでして、一橋大学の学長をされた阿部勤也先生ではありませんが、日本は世間体ということだけを問題にする。社会と個人ではなく、仲間内の世間体である。こういう論議になるわけでございます。世間体が悪いからという言葉を皆さんも日常的に使うのではないでしょうか。社会規範ではなくて、世間体が悪いのです。世間体ということがなくなってしまったら、カラスの勝手でしょうというような話になるわけです。実はそこに大きな問題があるわけです。先ほど寺西審議官が社会規範という言葉を使われましたが、日本にとっての社会規範というのは何なのか。社会というのは何なのか。ということを改めて問い直しをしなければなりません。私は20数年前からしきりに寄付の文化という言葉を使っております。見ず知らずの社会のために寄付するという文化をつくらなくてはいけない。仲間内の冠婚葬祭は豊かにあるけれども、見ず知らずの人のために、社会のために寄付するという文化は、残念ながら日本にはない。大変失礼ですが皆さん自身は1年に1万円以上寄付するという方は手を上げていただけますか。さすが社会教育の全国大会ですね、かなりの方が寄付されています。私はいろいろなところで手を上げていただいていますが、1万円の寄付ができないのです。赤い羽根共同募金で隣近所の人が今年の目標額は350円ですとか500円ですとか言うと出すけれど、人が来ても来なくても自分から寄付をするという文化を持っているでしょうか。アイヌの人たちは文字がありませんでした。口承文化です。そのアイヌの人たちは稲作農耕文化とは違って、狩猟文化です。シャケとか何かを獲ってくるという文化でございます。そのアイヌの中で詳しいことはよくわかりませんが、私なりの理解をしますと、自分が獲ってきたものの10分の1は村の長に収めるという文化を有してきたそうでございます。村の中には年老いて狩りに行かれない人がいる。夫も亡くなり、子どもが小さくて狩りに行かれない人もいる。自分で狩りをし、自分で生計を立てていかれない人のために、村の長は皆が獲ってきたものの10分の1を収めさせ、それを分配するという文化を持っていたそうでございます。そういう文化を、倭人と言われている人たちはどれだけ学んだのでしょうか。もちろん日本の中にも、四国を中心としたお接待の世界があることはわかっております。しかしいつの間にか高度経済成長の中で、我々は金銭至上主義となり、経済成長がすべてだというふうに考え、自分のものは自分のもの、人のものも自分のもの、というふうな状況になってきていないだろうか。借景という言葉があります。自分の庭の景色は人に見せないけれども、遠くの山の景色は自分で使ってしまう。ドイツなどは通りを行く人のために窓に花を飾る。身内ではなくて外に向かって花を飾る。アメリカでも、垣根を囲い込まないで開かれた家にする。そういう住宅も文化も含めて、我々は決して開かれた感覚を持ってはいないわけでございます。それは徳川300年の鎖国の影響だということもありますが、どうも私は稲作農耕文化のもたらす社会構造文化があるのではないかと考えております。それを中根千枝さんは縦社会というふうに非常にわかりやすく述べたわけでございます。その縦社会の中である意味では私どもはあまり難しいことを考えずに主体性も問われることなく、枠組みの中で頑張れれば安心した最低の

7

状況は過ごすことができました。今、枠組みがカタガタと壊れているわけです。本当にあなたはどう思うのですか、どうしたいのですか、学歴と言っても、よい大学に行っても一生それで保障されるわけでも何でもありませんよ。どう考えるのでしょうか。と問わなければなりません。昔だったら学歴、よい高校よい大学で安定した生活があったかもしれませんが、今ではそれで入った証券会社がつぶれてしまうかもしれない。東大の法学部を出て中央省庁のキャリアになろうと思っていた。その構造が壊れてしまっている。枠組みに就職するのではなくて、自分が持っている能力をどういうふうに社会の中に生かしていくのかということを考えなければならない、そういう時代が今来ているのではないかと私は思います。長野県の教育委員長に10月に就任されたようですが、元長野県の茅野市の矢崎市長が、茅野市で、住民と行政のパートナーシップをどうつくるか、条例でパートナーシップをどうつくるかということをやりました。行政は全部情報をわかっていて、行政だけで物事を進める時代は終わった。住民に学んでもらって、住民と行政は協働しなければならない。たとえば長野県の茅野市ではゴミの分別を16分別にしていると思います。16にゴミの分別をできる住民というのは、大変な力のある人たちです。徳島県の上勝町はたしか23分類をしていると思います。それだけの分類をできる住民というのは大変な力量でございます。今地球環境がたいへんだ、ゴミを減らそうと、いくら行政が声をかけても、住民が学習し、住民が参加をしてくれないかぎりできません。住民が間違ったゴミを出したら、行政の職員がいちいち分別するのでしょうか。そんな手間隙は、よほど住民のかたが税金を多く払わないかぎりやれないのではないでしょうか。口で地球温暖化、環境を何とかしようと言うのは簡単です。日常の毎日出るゴミをきちんと分別する能力を住民が持てるかどうか、これは、私は大変なことだなと思います。今は、住民は市長がやれと言ったからやるという時代ではないです。なぜ今16分別をしなければならないのか。それはどういう意味を持っているのか。ということを自分なりに学習し納得しないかぎりやれないのではないでしょうか。私はそういう実践を積み上げる、あるいは福祉の分野でも住民座談会を繰り返しやりながら練り上げていく、そういう中でパートナーシップ条例をつくり上げていく。行政と住民が協働しなければ、これからは地域は成り立たないし、社会は成り立たないし、行政を推進できないということを、57,000人という小さな市かもしれませんが、茅野市は壮大な実験をしたと私は思っております。今日は全国のいろいろな事例をご紹介する時間はありませんが、少なくとも行政が市長なり総理大臣の命令ー下、上意下達的にヒ°シッと何かをする時代ではない。ならば一人ひとりの住民が学習し、横につなげていくしかないのではないでしょうか。それをヨーロッパ等で言われている社会哲学で言えば、行政と住民の協働によるソーシャルガバナンス、第3の道です。従来は行政が住民を統治する、ガバメントでした。これからは行政と住民が協働してやらなければいけない、ガバナンスです。(社)全国社会教育委員連合が平成20年10月に刊行しました『住民参画による社会教育の展開』の中にある私の論文の中にも書きましたが、山形県の鶴岡市、合併前10万人の時に133の町内会で住民座談会をやりました。参加者は2,100人です。2,100人の住民に無記名でカードに生活課題を書いていただきましたが、問題提起された生活課題は、なん

8

と5,300枚です。5,300枚に書かれた生活課題を、どうやって改善していくのか。住民の方々は、これは行政が頑張らなければだめだ、これは行政に言っても無理、住民自身が考えなければ、これは住民と行政が協働しないとできない、と話し合いながら整理をしていきます。私は大変な力だと思いました。私たちはいつのまにか教育というのを一方的なシステムにしてしまったのですね。「すずめの学校」のように教師がいて「ムチをふりふりちいぱっぱ」の教育を想定してしまっている。誰が生徒か先生かわからない、「めだかの学校」的な共同学習を教育と思わなくなってしまったのではないでしょうか。公民館の社会教育行政も、講師を連れてきて講座をやることだけが社会教育だとなってきています。違いますよ。学習とか教育の原点は、人と人とが交わることです。異なる考えの人たちが交わる中で、学びがはじまるのです。そういうことを意識して話をしないといけないのではないだろうか、というふうに思います。いずれにしましてもこれからの21世紀は国内的に見ても国際的に見ても、どう見ても一人ひとりの主体性というものがあり、その人の意識•関心・意欲というものをもとにして横につながっていくしかない。WHO(世界保健機関)は1980年に国際障害分類というのを出しました。通称ICIDHと言うのですが、身体的障害がある、その身体的障害がその人の能力の発達を不十分にさせる。能力の発達が十分ではないから、社会生活上不利益を生ずるという身体的障害(impairment)と能力不全(disability)と社会的不利(handicap)というその相関性が非常に強いということを1980年に整理をしました。WHOは2001年にその考え方ではダメだとことで見直しをいたしました。身体的に障害があろうとなかろうとそれは関係ない。その人の社会環境、意欲、そういうものを中心にして考え直さなければならないのではないかという新しいICFと呼ばれる考え方、国際生活機能分類を打ち出しました。わかりやすく言えば、障害者という言葉を使わない。Aさんをよく見ると生活上こういう機能障害がある。Bさんを見ると生活上こういう機能障害がある。考えてみるとゴミ出しをできない多くの男性は生活機能障害かもしれない。私なども生活機能障害がある。同時に私などは老眼が進んでいて、お風呂に入るときにはわずらわしいからどうしても脱衣所に眼鏡を置いてきます。お風呂に入って、はたと困るのは何か書いてあっても読めない。熱湯注意と書いてある。非常に危険なことです。皆さんはシャンプーとリンスとボディソープの違いがわかりますか。あれは見えないです。あわ立つものならなんでもいいやと私のように髪の毛のない人は考えて使用していますが、考えてみたら生活機能障害かもしれない。もっと困るのは、生命保険などの保険会社の契約書、なんであんなに細かい字で書いてあるのか、あれを高齢者が読んで契約したんじゃないですかと言われても困ってしまう。あれはどう見ても生活機能障害の問題点です。そう考えると身体的に障害があるというのではないが、生活上ほとんど多くの人が機能障害を持っている。だから障害者という言葉はやめましょう。生活上の機能障害というのは高齢化社会の中で悪徳商法だ、契約能力の不十分さだとみんな持っている。今はそういう時代です。かつての枠組みで守られている時代は終わって、一人ひとりの契約でいくと言ったときに、そのことを理解できる能力を持った人がどれだけいるのかと言ったら、今日大変大きな問題を抱え

9

ているわけです。私のようにITが十分に使えない場合にはIT化石になるわけです。

行政の方は「ホームページを開設していますから、それを見てくれればいいのです」と言いますが、ホームページにアクセスできなかったらどうするのか。・そういうときに社会教育を考えたら、社会教育の学びというのはもっと多懐です。社会教育法の第3条に「実際生活に即する文化的教養」と書いてありますが、その意味はとても重要です。ICFの言うように生活機能に関する学習、主体性にかかわることが重要だということです。21世紀はどうも20世紀の時代のような枠組みがしつかりしていて、その中にいれば寄らば大樹の陰で守ってくれる時代ではなくて、非常に不安定な枠組みがない、一人ひとりが自分の枠組みをつくつていく、主体的につくつていくそういうことを求められる時代だということを少し考えていただければということでございます。その中でソーシャルガバナンスという行政と住民の協働、あるいはNHKのご近所の底力というテレビ番組に代表されるような、ソーシャルキャピタル、地域住民が改めて信頼と協働と互酬に基づく地域づくりをしないと地域は守れないということです。安全と安心を考えてみてください。ほんとうになんでこんなに防犯上安心できないことがおこるのでしょうか。防災の問題はどうでしょうか。防災上、防犯上、安全と安心がなくなってきている。今や食べるものも安心でなくなってきている。そう考えると、地域という生活圏域の中で、この信頼と互酬と協働という営みがすごく求められているのは皆さんおわかりではないでしょうか。それをソーシャルキャピタルと言っているわけです。このソーシャルキャピタルを、もう一度きちんとつくり直さないと日本の21世紀は立ち行かない、というところに今来ています。自民党もコミュニティ基本法というものをつくらないとやっていかれないのではないか、そういうところまで来ています。

Ⅱ 住民と行政の協働活動と住民の主体性

そこで2番目の柱でございますが、先ほど述べましたガバナンス能力としての学習、あるいは生活問題における住民参画、学習ということを本当に改めて考えていただきたい。住民はある日突然に目覚めるのでしょうか。朝起きたらとたんに聡明になってゴミの16分別や23分別ができるという薬があるのでしょうか。ドラえもんにでも頼んでそういう薬をつくってもらうという話になれば別ですが、いくら考えてもそういうことはない。日々の積み重ねではないでしょうか。しかもそのことに気がついていない人もたくさんいるはずでごさいます。住民と行政の協働というのは、理念としてはとてもすばらしいことですが、住民とひとことで言いますが、千差万別でございます。素人の一般住民によるレイマンコントロールという考え方は大切にしたいと思いますが、実態はそう簡単ではありません。今私がかかわっている地方自治体で、住民参加による地域福祉計画とか、公募制による社会教育委員とか、いろいろな形があります。でも本当に公募制で選ばれてきた住民が、力のある住民でしょうか。東京都の児童福祉審議会の委員で、公募で応募し選ばれて委員になった人が児童委員と児童福祉司の違いがわからない。児童福祉審議会は2時間しかなくて、私は進行役をやっている立場で、それをこの機会に教えてあげたいと思います

10

けれども、限られた2時間の中でいろいろなことを審議しなければならないときに、そもそも児童委員と児童福祉司はどう違うのでしょうか、という委員の質問にどう対応していいかわからない。このようなことはいっぱいあるわけです。そもそもから学ばなければならないのでしょうか。介護保険事業計画の公募委員になった人たちが、介護保険の制度の仕組みをまったくわからないで議論している。公募委員になって何か言いたいという気持ちはわかります。でも向こう3年間のこの市町村の介護保険に関するサービスはどうなるのか、日常生活圏域をどう設定するか、介護保険をいくらにするかということを論議する時に、介護保険のそもそもの制度の説明をしなければいけないというのはすごくつらいですね。私などはそういう方がいらっしゃると、事務局と相談して別に勉強会をしてもらいますけれども、それでもなかなか追いつきません。みなさんはどう考えられますか。住民参画というのは実にきれいな言葉ですが、その住民というのはどういうことをわかっている住民なのでしょうか。あるいは私はよく学生に向かって、住民集会を企画しなさい、住民集会のシュミレーションとしてロールプレーというのをやってもらうのですが、学生たちが考える住民のイメージというのは恐ろしいほどに偏っています。地域にはいろいろな人がいる。中学校区には、人口11,000人で5.5人くらいの割合で家庭内暴力を受けている人がいる。1中学校区で3.5人の児童虐待を受けている人がいる。1中学校区に85枇帯の母子世帯がいる。1中学校区に130人くらいの在住外国人の方たちがいらっしゃる。1中学校区で29億5,000万円の医療費が使われている。1中学校区で6億円の介護費用が使われている。国が医療費33兆円、と言われてもびんと来ないかもしれませんが、中学校区に29億円という話だったら理解しやすくなるのではないでしょうか。抽象的な国のレベルの数字を扱うのではなく、地域にはこういう問題を具体的に抱えている人がいます。我々の地域づくりというのはそういうことを想定していますか。考えなければなりません。在住外国人のことは排除し、母子家庭も排除し、家庭内暴力も排除し、ひとり暮らしの人も排除して、それ以外のいわゆる皆さんが考えられる健常者だけの地域ですか、そんなことはないですよね。皆さんが地域と考えるのは、どういう地域なのか。そこに住んでいる住民というのはどういう住民なのかということを、もっと感度するどく、いろいろの人が住んでいる、その人たちの生活問題に絡めて学習し地域をどうするんだということを考えないかぎり、これからはやっていかれないわけです。皆さん見ていただいたかもしれませんが、過疎地だけが限界集落ではありません。NHKのおはよう日本で取り上げてもらいましたけれども、東京の豊島区ではなんと65歳以上の高齢者のうち、ひとり暮らしをしている人は34%です。ある地域はもう50%をこえて、友達もいないまったく孤立した状況で生活している。そういう具体的な地域の生活問題なり、そこを構成している住民の状況というものをきちんと把握して、我々は地域で実際生活に即するということを考えなければならない。社会教育行政や活動は、地域という場合に、果たしてそういうことを考えてくれているのか。社会教育で言う住民参加の「住民」というのはそういうことを考えてくれているのかということを改めて問い直していただきたい。そうしますと「これだけ行政は広報を出しているではない

11

か。ホームページをやっているではないか」と言うのです。しかし東京の豊島区などでは、自治会の加入率はもう40%を割っています。そして今日の不景気の中で、新聞を購読していない人がたくさんいるのです。回覧板も回せない。住民にどうやって情報を提供するのでしょうか。私は1975年から5年間幼稚園の副園長を非常勤でやりました。保護者にわかってもらわなければいけないと思って、一生懸命「園だより」を書きました。年間100回くらい出しました。ところが親御さんからこういう電話がかかってきました。「あした子どもが遠足と言っていますが、どこに行くのでしょうか」「何時に集まればよいのでしょうか」「何を持って行けばよいでしょうか」もう職員たちは怒るわけです。「00に書いてありますから」と言ってもダメですね。私はそれ以来どれだけ活字文化に馴染んでいるか、ということをチニックする際の一つの指標にしています。そのころ家庭教育学級で、私はこういう質問をしました。20人の参加者がありました。「1週間のうち字を書いたことのある人。」そうしましたら、20人のうちたった2人でした。家庭教育学級に来るくらいですから、意識の高い人です、意欲のある人です。その人たちのうち、たった2人です。一人は、はがきを書いた。一人は、毎日家計簿をつけている。こういう現実です。そこを見て我々はもっと問題提起をしなければいけないわけです。つまり我々は、「公民館だより」「社会教育だより」「行政の広報」といくらでもやっているつもりですけれども、住民とは完全にずれています。もっとも実際生活に即する文化的教養を必要としている人とは、まったくと言っていいほどずれています。それがずれているというふうに感じている方はよいですが、社会教育の方はややもすると生活レベルが高くて、ほっておいても活字文化になじんでいますから、そんな人が地域にいるなんていうことは想像しないのかもしれない。しかし多くの場合、その人たちが問題を起こしたり、問題を抱えているわけです。今、社会福祉の分野で言えば、「福祉アクセシビリティ」と言われるものが最大の問題です。どこに行っていいのかわからない。つながらない。もっと社会教育は、社会教育法の第3条の持つ意味というものを考えて、本当に生活問題を抱えている人たちにどういうふうにアクセスするのか、接近するのか、考えなければいけないのではないでしょうか。そう考えますと、住民がある日突然目覚めるわけではありません。住民なりに悩み苦しんでいます。しかしそこに誰かが触媒の役割で、働きかけてきっかけをつくつてあげなければならない。そのきっかけは、広報で00講座をやりますから来てくださいで、来るのでしょうか。そんな抽象的な呼びかけで来る人は、ほっておいても何か探して来る人たちではないでしょうか。社会教育における学習ニーズの把握だとか、活動の把握がどれだけ真剣に考えられているのでしょうか。私は相当ずれているのではないかというふうに考えます。もっと我々は泥くさく、住民座談会をやっていたかつての問題発見・問題解決型共同学習や、山崎延吉、稲垣稔らが昭和初年にやったような全村学校運動的なものをやる必要があるのではないでしょうか。そういう社会教育行政と住民のパイプの役割を誰がやるか。まさに社会教育委員ではないでしょうか。それをいろいろな形で応援してくれる社会教育主事がもっとそこに責任を持ってやってもらわないといけないのではないでしょうか。今日はその経

12

過をお話したいのですが時間の関係でできませんが、住民というのはすごく大事です。しかし自然発生的にあるとき目覚め立ち上がるわけではないのです。誰かが働きかけ、気がついてもらい、そして一緒に行こうというふうに誘ってもらわなければいけないのでないでしょうか。栃木の足利出身の相田みつをさんに、「あのひとがいくならわたしはいかない。あのひとがいくならわたしはいく。あのひと。あのひと。どっちのあのひと。」という詩があります。社会教育はもっと、どっちのあのひとなのか真剣に考えないといけないのではないでしょうか。そういう論議をできる場は、こういう社会教育委員の全国大会なのです。そういうことにお互いに気がつき、全国の市町村に持って帰って、本当に草の根からもう一度説き起こし、働きかけないかぎり、日本の社会をつくりなおすことはできないのではないでしょうか。文部科学大臣を責めることは簡単です。総理大臣を責めることも簡単です。しかし教育は100年の計であり、ー朝ータにはいきません。もし皆さんが、私の話を聞いて感動して、明日から頑張ろうと言ったらば怖くてしかたがないかもしれません。たぶん皆さんは県民文化センターの玄関を出て「ふう寒い」と思った瞬間、大橋の話は忘れてしまいます。譜演とは、そういう性質のものかもしれませんが、それを繰り返しやるしかないのではないでしょうか。それを総理大臣が一網打尽のように上意下達的にひとこと言ったら、全国津々浦々いくなんていうことはありえないのです。あってはいけない。だからこそ社会教育委員が日々丁寧にやるしかないんじゃないでしょうか。あて職で社会教育委員になった方はたくさんいらっしゃるかもしれません。しかし今一度、社会教育委員の役割は何なのかということをぜひ考えていただきたいと思います。詳しいことは、第50回大会を記念して、『住民参画による社会教育の展開』という本を社団法人全国社会教育委員連合で出しましたので、ぜひ買って読んでいただきたいと思います。決して宣伝ではなくて、社会教育は学習です。教育は学習なくして成り立たない。学習は関心と感動なくして成り立たない。東大の名誉教授の勝田守ー先生の言葉ですが、まさにこの機会に関心を持っていただいて、学習していただき、それを社会教育に反映していただければと思います。

Ⅲ 戦後社会教育行政の理念と社会教育委員の役割

時間がなくなってまいりましたが、今回のテーマの社会貢献でございます。私は戦後日本の教育で大きな間違いをしたと思っていることが一つあります。それは日本は自由と平等は教えましたけれども、博愛を教えなかったことです。先ほど小出勉実行委員長が話をしてくださいましたが、教科書に博愛が書いてあるでしょうか。どうもカラスの勝手でしょう的な自由と平等が出てまいります。身分差別、居住の自由、職業選択の差別、宗教による差別、いろいろな自由のなかったあの封建社会をくつがえして、すべての人が平等にお互いが契約して新しい社会をつくろうというフランス市民革命。これは天賦人権説と社会契約思想に支えられて成り立ちました。この世に等しく生きるものはすべて幸福を追求する権利があります。そしてお互いが個人の資格において主体的に契約し、社会をつくつていこう、こういう天賦人権説であり、社会契約思想でございます。日本国憲法はそれを引きついで憲法13

13

条で何人も幸福を追求する権利があり、何人もそれを侵してはならないと述べています。また、第14条で法の下の平等を謳っています。ところがこの世に等しく生けるものの中には、生まれながらにして障害を持って生まれてくる方がいます。生物で習ったメンデルの法則ではありませんが、突然変異が出てまいります。生まれながらにして働けない、生まれながらにしてコミュニケーション能力が行使できない、生まれながらにして契約能力がなく契約できない、そういう方々の幸福追求権を、皆さんは認めずに抹殺しますか。私は日本学術会議の会員を2期やりましたけれども、私の時代の論点の一つは、生命倫理科学でございました。ヒトゲノムが全部解読できたのだから、遺伝子の中に遺伝で障害を持って生まれるということがわかれば、それは遺伝子操作をすべきではないか。していいのではないかという提案を、第7部の医学部系の先生方は考えられます。第1部の人文社会系の会員は反対いたします。皆さんは遺伝子操作をすることに賛成ですか。我々は誰がどういう基準で遣伝子操作するのでしょうか。どの遺伝子が悪くて、どの遺伝子がよいのでしょうか。私を例にとれば、大橋は若はげだから大橋の遺伝子は抹殺する。足が短い遺伝子も見た目が悪いから抹殺する。というふうになっていってしまうのでしょうか。人間とは何なのだろうか。命とは何なのだろうかということを、改めて我々は論犠しました。社会教育は結論が出ないまでも、そういうことを考えるきっかけを与えるべきだと思います。フランスはこの世に等しく生きる中で障害を持った人が生まれる。その人の幸福追求権を否定したら、自分の自由と平等も守れない。自分の自由と平等を守ろうとしたら、生きとし生けるのものの中に障害を持った人がいたら、その人の幸福追求を肩代わりしていく。担っていく。アイヌの人たちの文化と同じことを考えたのです。それを博愛と言ったわけです。公の救済は社会の神聖な責務の一つである。徳川家康が言ったといわれる、我々の自由と平等は重き荷物を持って遠き道を歩くがごとしなのです。気軽に自由と平等を謳歌していいでしょう、というふうにはならない。あなたが自由と平等を言うならば、あなたは博愛というものをどういうふうに考えるのですか。博愛が担保されない自由と平等はありえない、このことを教えきれなかったと私は思います。みなカラスの勝手になってしまっている。もう一度これを考えなければいけないのではないでしょうか。我々の人生の時間の一部を必ず社会のために使う。それを担保することによって、初めて自分の自由と平等が保障されるというこの社会哲学を教えなかったということは、最大の間違いであったと私は思います。道徳がどうだとか、そういうことを言うよりも、あなたは自由と平等を欲しいでしょう。ならば博愛を持たなければなりません。あなたは1年のうちで何時間社会のために時間を使いますか。あなたの人生のうち、どの部分を社会に還元しますか。イギリスのボランティア活動で一番多いのは、金銭ボランティアです。時間はないけれどお金を寄付する。ボランティアのとらえ方も含めて、日本はもっと博愛の持つ意味というものを考えなおさなければいけないのではないでしょうか。

時間がなくなって残念ですが、戦前、海野幸徳や川本宇之介という人たちが積極的社会事業と消極的社会事業ということを言いました。戦前の積極的社会事業は、今で言う社会教育です。戦前は積極的社会事業と消極的社会事業がかなり統合的にとらえられていました。海野幸徳はそれを統合的社会事業と言いました。そういう考

14

え方がありました。その積極的社会事業と消極的社会事業が、いつの間にか戦後文部省と厚生省になってしまって、縦割り行政になって分離してしまった。我々社会教育も、いつの間にか文部省という縦割りの行政の枠の中で物事を考える思考方法になっていないでしょうか。21世紀は枠組みを超えてつくりなおそうと言ったときに、地域で起きている問題は、文部行政の枠では解決できません。公民館の原点は、まさにその積極的社会事業と消極的社会事業を公民館を地域づくりの拠点として統合しようとしたわけです。昭和21年の次官通牒でやろうとしたわけです。長野県はその次官通牒の理念を実現しようとしたわけです。だからこそ、字公民館というものを大事にしたし、沖縄県も同じように字公民館を大事にしたわけです。こっちは社会福祉、こっちは社会教育と分ける意味は全然ありません。もっと我々は自由に社会教育委員という制度を使いながら、制度で選ばれる社会教育委員ではあるけれども、発想はその制度にとらわれることなく、問題提起をし、住民一人ひとりに社会貢献を投げかけ、呼びかけ、地域には多様な住民がいるということに気づいていただき、そして本当にソーシャルガバナンス、ソーシャルキャピタルという視点での地域再生をしていくことが、21世紀のネットワーク型の横社会につながっていくのではないでしょうか。全国23,000人の社会教育委員こそが、その先頭に立って、立ち上がらなければいけない時代がきているのではないでしょうか。私はそう思っているわけでございます。どうぞ今日から3日間、社会貢献及び地域再生ということに、社会教育委員は何ができるのか、ということを考え全国の市町村に持ちかえっていただいて、多くの社会教育委員と住民とが一緒に具現化できる道を社会教育計画という形で、あるいは地方教育振興基本計画という形でつくつていただければありがたいと思っておます。私は東京都の生涯学習審議会の会長をやっておりますが、今東京都では第三の教育行政、地域教育行政というのを打ちだそうとしております。もう学校教育行政と社会教育行政という枠を超えよう。そういう意味ではいろいろなアイデアがあってよろしいのではないでしょうか。お話したいことは山ほどございますが、どうぞ今述べたようなことを含めて3日間、論議をいただき、草の根から日本の社会をつくり変えていくその言動力として、社会教育委員として、お互いに頑張っていこうではありませんか。ありがとうございました。

付記

第50回全国社会教育研究大会(長野大会)基調報告より

日時:平成20年10月29日(水)

場所:長野県県民文化会館

15

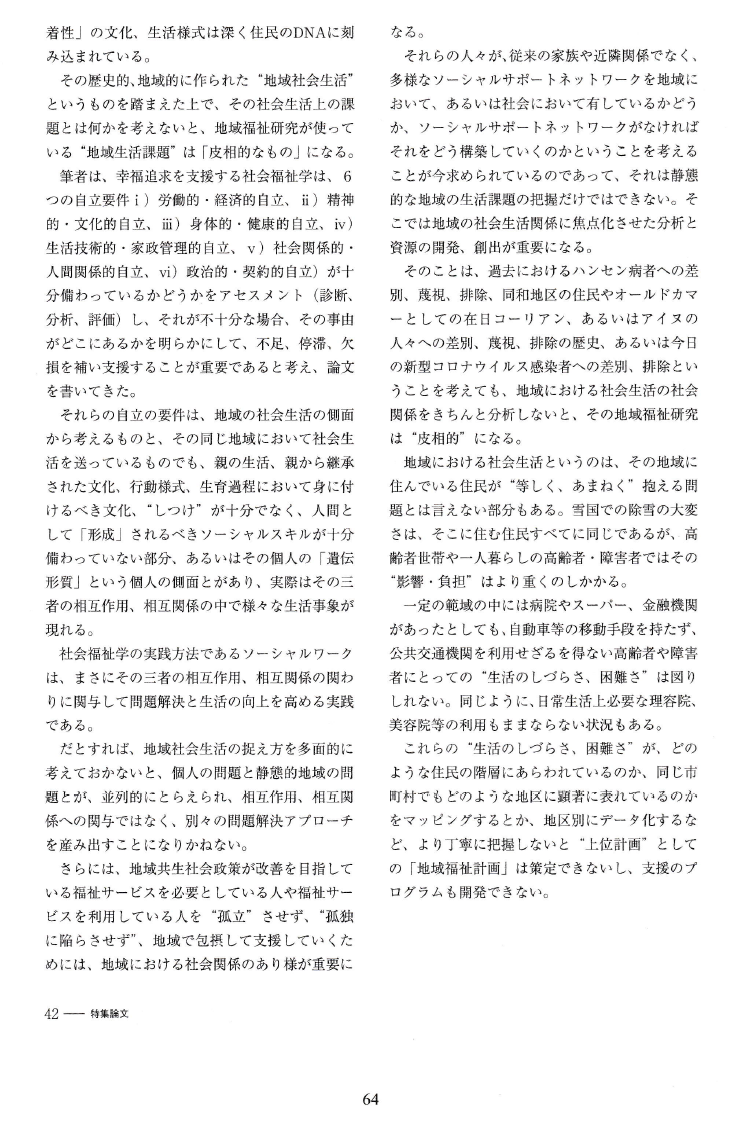

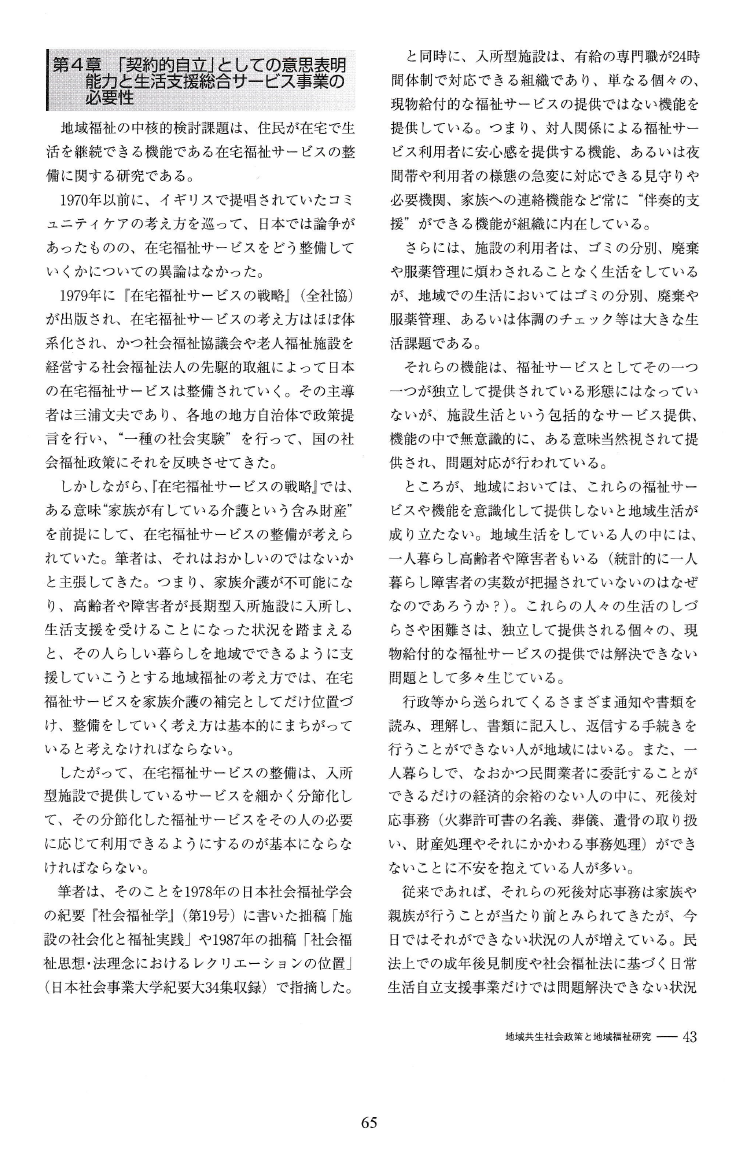

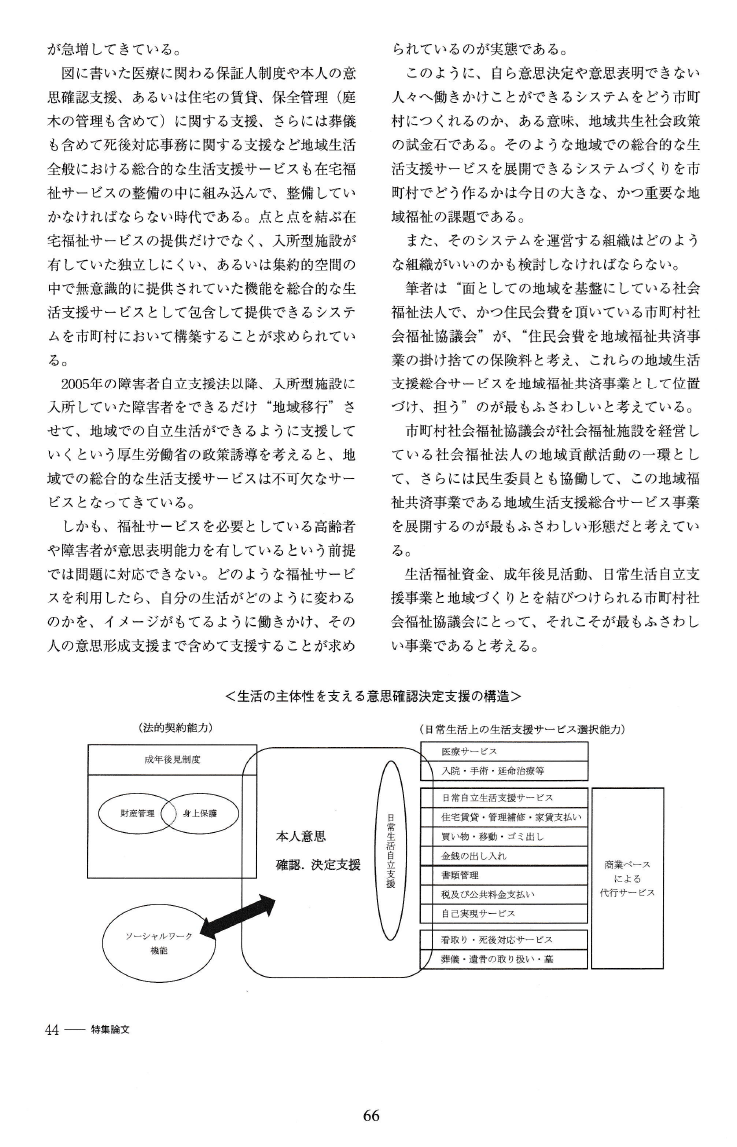

13

13 14

14

16

16 17

17 18

18 19

19