出典:大橋謙策「コラム・岡村理論の思想的源流と理論的発展課題(草稿)」『大橋謙策学長最終講義』日本社会事業大学、2010年3月、29~36ページ。

人生に物足りなさを 感じています

存在そのものが 薄っぺらな気がします

幸せの実感は ほとんどありません

かといって 不幸というわけでもありません

物足りなさや薄っぺらさは 一体どこから来るのでしょう

あの男は いつもエネルギッシュで楽しそうだ

あの子は 思いっきり存在感をアピールしている

あの人は 誰にでも笑顔を周りにふりまく

幸せの実感の軽重

幸せの比較の大小

幸せの時間の長短

幸せの本質の貧富

どんな物差しで計るのか

どんな秤で量るのか

どんな数値が満足度となるのか

いつも幸せの度合いを 他人と比べる

時に安心し 時に不安になり

行ったり来たりで 疲れてしまう

他人と比べるって つまんなくない?

他人よりも幸せって ほんとかな?

幸せを競い合って なんぼのもの?

そこに見える利己心

さもしい妬(ねた)み

卑しい嫉(そね)み

心根の歪(ゆが)み

そして醜い貪欲さ

自己本位の秤に振り回されて

存在を薄っぺらにしてしまう

せめて他人の信託を秤にかけて

存在の重さを計ってみませんか

ゼロならば救いようはない

ちまちまと孤独に生きようか

そうなりたくないのなら

他人と比べて一喜一憂するよりも

他人と〈ともに在る道〉を見つけたい

〔2021年3月18日書き下ろし。他人と自分の境遇を比べる根柢に、さもしい利己主義が顔を出す〕

自助と互助を 声高に世間は訴える

自分の身も家族も護れないものは 自業自得だと突き放す

自己責任が取れぬものは 存在する価値もない

極貧であろうが重篤であろうが 知ったことか

仕事をなくし 家をなくしても 差し伸べる手はない

この世は 生き残るに値するものだけが選ばれる

去りゆくものは ただ苦しむだけの運命を嘆くしかない

疫病・飢餓・天災・不況の波は 助かるものしか残さない

命乞いしても 不幸の連鎖を招くだけだと諦める

生きていることすら 無駄なことと悟るがよい

無知・無能なものは 無下に捨てられていくしかない

ましてや つまらぬ同情を求めても仇となる

死を選ぼうが 嘆き悲しむものすらいない

そもそも 世の乱れは愚なるものたちがいるだけのこと

虐げられ卑しめられ辱められ屈しながらも

生きながらえるには 息を殺して影に生きるしかない

選ばれしものも いずれ奈落の淵にいることを自覚せよ

今生に生き地獄がある

選ばれた人間の欲が蠢(うごめ)き 弱者をいたぶり殺す

今生に生き地獄をみる

選ばれぬ人間の欲は萎み 強者にいたぶられ殺される

今生に生き地獄を知る

利己心に憎悪が満ちて 互いの身も心も殺戮しあう

希望の一筋の光すら届かぬ世界で

恥辱にまみれるものたちが 悲歎のうめき声を吐く

絶望の危機に瀕するものたちを 救うのは何だろうか?

〔2021年3月17日書き下ろし。地獄図以上の悲惨な世界が今生で起きていることに目をつぶってはならない。こんな世界を許してはならない〕

「老爺心お節介情報」第22号

〇大変ご無沙汰しています。新型コロナウイルスへの感染予防に留意しつつ、再開された各地でのコミュニティソーシャルワーク研修等で時間に余裕がなく、今日になってしまいました。申し訳ありません。

Ⅰ 「シルバー産業新聞」に連載の「地域共生社会に向けた実践――自立生活支援とケアマネジメントの考え方」の第2回目の記事「救貧的福祉サービスからその人らしさの生活を支えるサービスへ」を添付します。

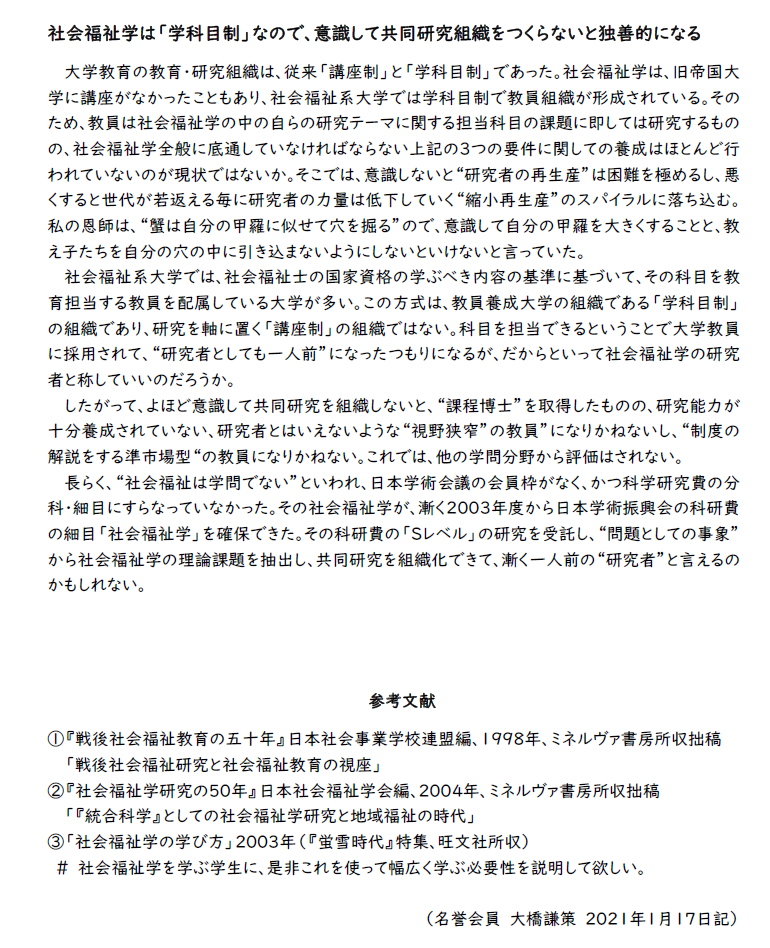

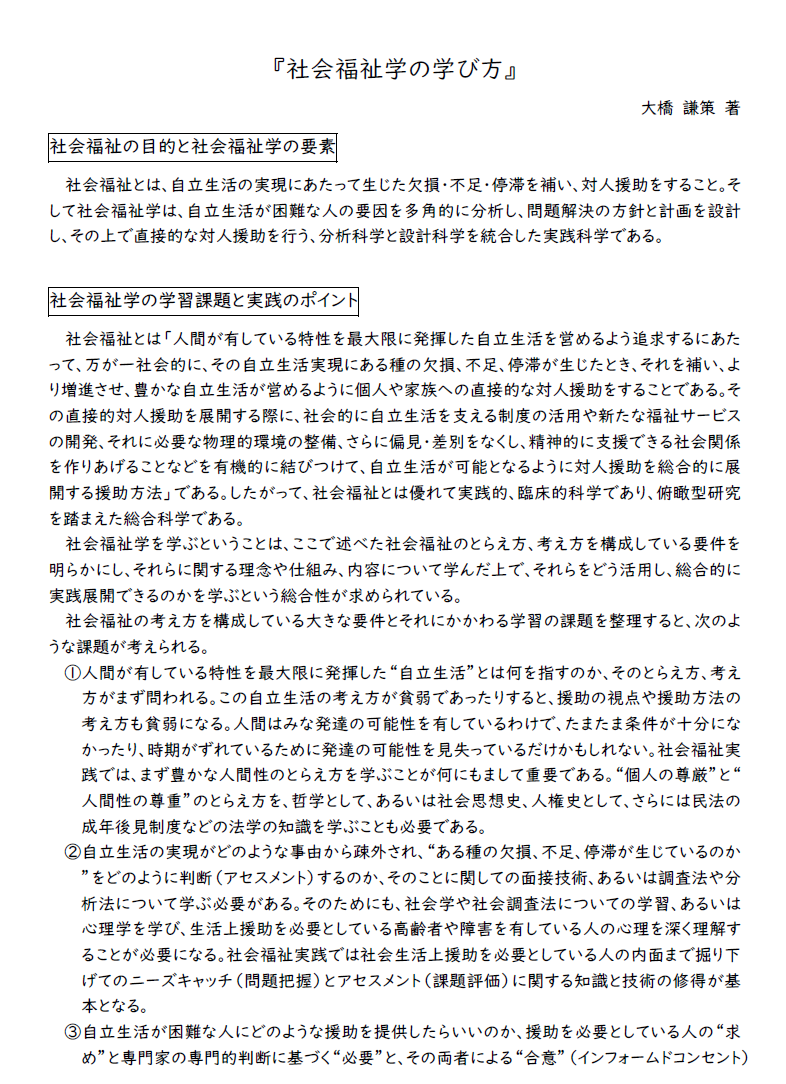

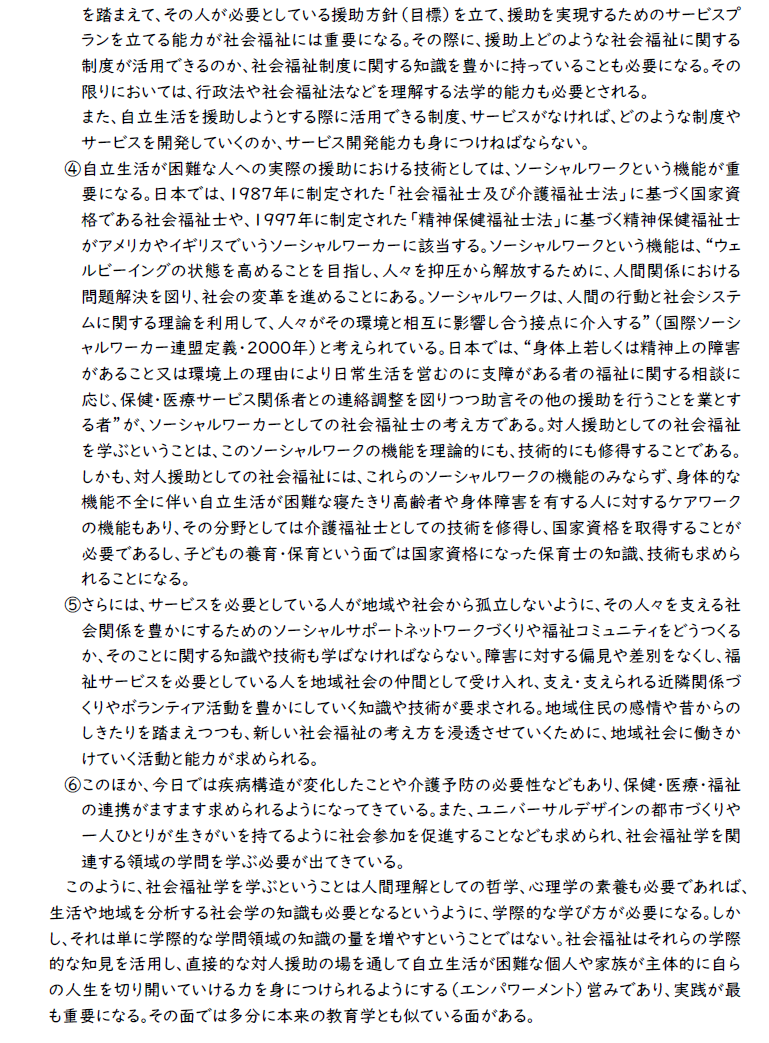

Ⅱ 日本社会福祉学会の「学会ニョーズレター」に寄稿した拙稿を添付します。名誉会員として若手研究者向けに、社会福祉学の研究方法について書いてほしいとの要請で書きました。

Ⅲ 社会福祉関係者は“数字に弱い”と言ってきました。できるだけ、数字を活用しながら、取り上げるニーズの推計とその問題解決方法を考えようと、今各地のコミュニティソーシャルワーク研修でそのシートを取り上げています。今回添付した「地域包括ケアに関する基本情報シート」は富山県CSW研修の中で作成したもので、富山県社会福祉協議会地域福祉部の魚住浩二さんが整理してくれました。これを参考に、各地でこのような情報シーートを作り、共有してほしいですね。

Ⅲ―2 社会福祉実践における数字の持つ意味ですが、障害者分野では「一人暮らし障害者」の実数、実態も十分把握されていません。障害者分野における「障害者の数」は実は「推計値」なのです。「厚生の指標」(2021年2月号、厚生労働統計協会)で、「障害者手帳所持者数はなぜ『推計』値か」という論文が掲載されています。面白く読ませてもらいました。

Ⅳ 厚生労働書の助成事業で、富士通総研が取り組んだ「災害福祉広域支援ネットワークの構築に向けた災害時の福祉的支援の在り方と標準化の調査研究事業」(2018年3月)の検討会の座長を務めましたが、その報告書に基づくDWATづくりが各県で取り組まれています。やや遅い感がありますが、富山県でもDWATが結成され、その内容が『福祉とやま』(2021年3月号、N0.456)で紹介されています。よくまとめられていますので、ご参照ください。

Ⅴ 「大橋塾」の再開

新型コロナウイルスに伴う「緊急事態宣言」を受けて、中断していました「大橋塾」を下記の通り再開します。

『大橋塾』3月例会

2021年3月20日 午後1時~4時30分 発表とコメント/午後4時30分~6時 交流会 場所/日本地域福祉研究所2階会議室

① 参加希望者は、事前に日本地域福祉研究所にメールで申し込んで下さい。/② 原則として、参加者は研究報告、実践報告を行うこと。/③ 発表に印刷物は各々20部印刷持参すること。

添付資料(1)

シルバー産業新聞連載記事第2回

「救貧的福祉サービスからその人らしさの生活を支えるサービスへ」

「戦後第3の節目」といわれる「地域共生社会政策」を具現化させていくためには、戦後培われてきた社会福祉の考え方や囚われてきた社会福祉観を改革しなければならない。それは3点ある。

第1は、1950年に制定された社会権的生存権を保障したといわれる現行生活保護法にみられる国民の「申請権」の“負の側面”の改善である。

国民の生活の困窮を救済するための法制は、戦前、国の公的扶助義務は認めるものの、国民が政府に対し救済を申し立てる権利という申請権は認めてこなかった。漸く、1950年に制定された現行生活保護法において、生活困窮者が国に対し生活保護を申請できるという国民の権利としての申請権を認め、ここに社会的生存権が認められたといわれている。昨年来の新型コロナウイルスの件で、厚生労働省は生活保護を申請するのは国民の権利であるから、生活困窮に陥った際には申請してほしいと異例の呼びかけまでしている。

ところが、この申請権の“負の側面”ともいえるもので、社会福祉行政に“待ちの姿勢”を創りあげてしまった。国民が有している権利なのだから、“申請してこないということは、必要性がないからなのだ”という考え方に基づき、積極的に生活のしづらさや困窮を抱えている人々に社会福祉行政がアプローチして、潜在化しているニーズを掘り起こすという姿勢に欠ける面があった。連載の第1回目で取り上げた「地域共生社会政策」に関わる文書において、厚生労働省は“行政は「待ちの姿勢」ではなく、対象者を早期に、積極的に、「アウトリーチ」という考え方に立って問題の把握に努める”ことの必要性を指摘したが、社会福祉行政は窓口に相談、申請に来た人にだけ対応するという“待ちの姿勢”が強かった。

第2には、その生活保護に代表されるように、福祉サービスの考え方、水準を“国民の最低限度の生活保障”に留めてしまった。福祉サービスを利用する人は“自助”ができず、国の“公助”に頼ることになるので、“公助”の負担をできる限り軽減するために、かつ“怠民養成”ではないという“一種のみせしめ”的に福祉サービスの水準を低く抑えるという“最低限度の生活保障”という福祉サービス観、救貧観を創り上げた。

第3には、生活困窮者を救済するのは、憲法第89条の規定(公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し公金を支出してはならない)により、福祉サービスは行政がやるもの(もしくは行政から委託を受けた団体、組織)という認識を国民に定着させ、国民の行政依存体質を作り出してしまった。地域で自立生活を営もうとすれば、住民と行政との協働は不可欠であるが、その考え方が全面に出されるのは厚生労働省の文書では2008年の「地域における「新たな支えあい」を求めてーー住民と行政による新しい福祉―」という文書が出てからである。

このような状況の中、社会福祉サービス提供組織は、国により制度化されたサービスを、行政から委託を受けて、行政が認定したサービス利用者に対して制度の枠組みの中で提供すればいいという“受け身的な姿勢”になり、住民が抱えるニーズを積極的に把握し、かつそれを解決するための新しいサービスの開発や新しいシステムを創出するという姿勢が欠けることになった。

ところで、筆者は1960年代末から、社会権的生存権を巡って争われた朝日訴訟や障害者の学習・文化・レクリエーションの機会提供にかかわる実践を通じて、社会福祉は憲法第25条に基づく最低限度の生活保障だけではなく、憲法第13条の幸福追求権に基づく社会福祉の考え方、福祉サービスの提供を考えるべきではないかと考え、主張してきた。憲法第25条は、国民の生活を守る最後のセーフティネットとしての役割があり、評価するが、それ以上に必要なのは、“この世に生きとし生きるものの幸福追求であり、自己実現である”のではないかと考えた。戦後の社会福祉が囚われてきた「貧困観の貧困」、「人間観の貧困」、「生活観の貧困」を克服し、高齢者も障害者も自分らしく、自己実現できることを支援するのが社会福祉の目的、哲学にならなければいけないと考えたからである。

フランスの1789年の市民革命は身分制度を廃止し、この世に生まれてきたものは皆平等であり、自由であり、幸福を追求する権利があることを明らかにした。そのためには、“公の救済は社会の神聖な責務の一つである”として、「自由」、「平等」とともに「博愛」の重要性を理念として掲げた。

1995年の総理府社会保障制度審議会の勧告「社会保障の再構築」では、“1950年当時は、戦後の社会的・経済的混乱の中にあったので、当面、最低限の応急的対策に焦点を絞らざるを得なかった”が、“今日の社会保障体制は、すべての人々の生活に多面的にかかわり、その給付はもはや生活の最低限度ではなく、その時々の文化的、社会的水準を基準と考えるものとなっている”として、“広く国民に健やかに安心できる生活を保障することである”と考え方を変更した。それは、まさに憲法第25条の最低限度の生活保障ではなく、憲法第13条の幸福追求権に基づく、その人らしさの自己実現を支える福祉サービス、社会福祉への転換を求めたものである。

「地域共生社会政策」の実現には、社会福祉関係者の中に潜在化している戦後の社会福祉観を見直し、新たな視点、新たな姿勢に基づく実践が求められている。

添付資料(2)

(2021年3月2日記)

【備考】

2021年3月13日、大橋謙策先生から「老爺心お節介情報」第1号(2020年5月28日)から第22号(2021年3月2日)を拝受する。

3月13日/第1号~第10号、3月14日/第11号、3月16日/第12号~第19号、3月17日/第20号~第22号をそれぞれアップする。

「老爺心お節介情報」第21号

〇新年明けましておめでとうございます。

〇大学入試共通テストも終わり、地域福祉研究者は一息ついているのではないでしょうか。しかし、自分の大学の入試がこれからでしょうから、新型コロナウイルスの件でやきもきする日々かとお察しいたします。

〇社会福祉協議会関係者は、新型コロナウイルスの件で、社会福祉施設等でクラスターが発生し、対応に苦慮されているのではないでしょうか。また、生活福祉資金の「特例給付」が免除になるかどうか、その行方を固唾を飲んでみまもっていることでしょう。

〇皆様、くれぐれも新型コロナウイルスにご留意の上、ご活躍下さい。

「社会福祉実践における『実践仮説』と実践者の“ゆらぎ”」

「老爺心お節介情報」第21号は社会福祉実践の在り方についての意見である。

筆者は、ここ数年千葉県、富山県、香川県、佐賀県、大阪府、岩手県の社会福祉協議会において、CSW研修を体系化させようと取り組んできました。その際、感じることは、社会福祉関係者の活動には「実践仮説」をもって意識的に取り組むという姿勢が弱いと感じている。

筆者が、東京都三鷹市の勤労青年学級の講師として取り組み始めたのは1966年度からですが、その際、小川正美社会教育主事から強く求められたのは、①勤労青年という教育実践の対象になる「学習者理解」を深めること、②これらの青年に対し、どのような教育目標を設定し、どのような教材や教育方法を駆使して実践するのか、1年間の、あるいは中期の「実践仮説」をもって取り組むこと、③年度がおわったら、「実践仮説」に基づいた実践がどうであったかを総括、評価し、文章化することであった。当時、日本社会事業大学の学部4年生であった私にとっては、それはとても厳しい“注文”であったが、それを意識化して取り組んだことが筆者を育ててくれたと今では感謝している。

三鷹市の勤労青年学級だけではなく、教育学分野では、教師が「実践仮説」をもって、実践に取り組むということが必要だと教えられてきたが、1970年代、社会福祉分野において「実践仮説」という言葉を使うと、関係者はその用語は初めて聞いたとか、「実践仮説」とはどういうことですかとか、用語の使用が共有化できないことに驚いた記憶がある。ある意味、社会福祉分野は“制度の枠”の中で、“制度に基づくサービスを提供”していたので、「実践仮説」という考え方を持たなくても通用してきたのかなと思ったことがある。

しかしながら、これからは制度が十分でなければ、ニーズに対応する新しいサービスを開発する必要があるし、生活のしづらさを抱えている人への伴走的支援によるソーシャルワーク実践が求められてきている。そこでは、実践者の「実践仮説」が大いに問われるはずである。

添付したのは、筆者が、自閉症者への支援を全国でいち早く取り組み、先駆的実践を展開してきた社会福祉法人嬉泉の理事長であった石井哲夫先生に頼まれて、法人の機関紙『嬉泉の新聞』(No58、2005年7月)に寄稿したものである。

社会福祉関係者は、意識しないと、ついついパターナリズムになりがちである。そのことを踏まえて「実践仮説」をもつことと、実践の過程での“揺らぎ”(自省的省察)の必要性について書いたものである。

なお、ドナルド・ショーン著、佐藤学・秋田喜代美約の『専門家の知恵』(2001年、ゆみる出版)もぜひ読んでほしい。教育学の分野では、重要な文献の一つである。

追記

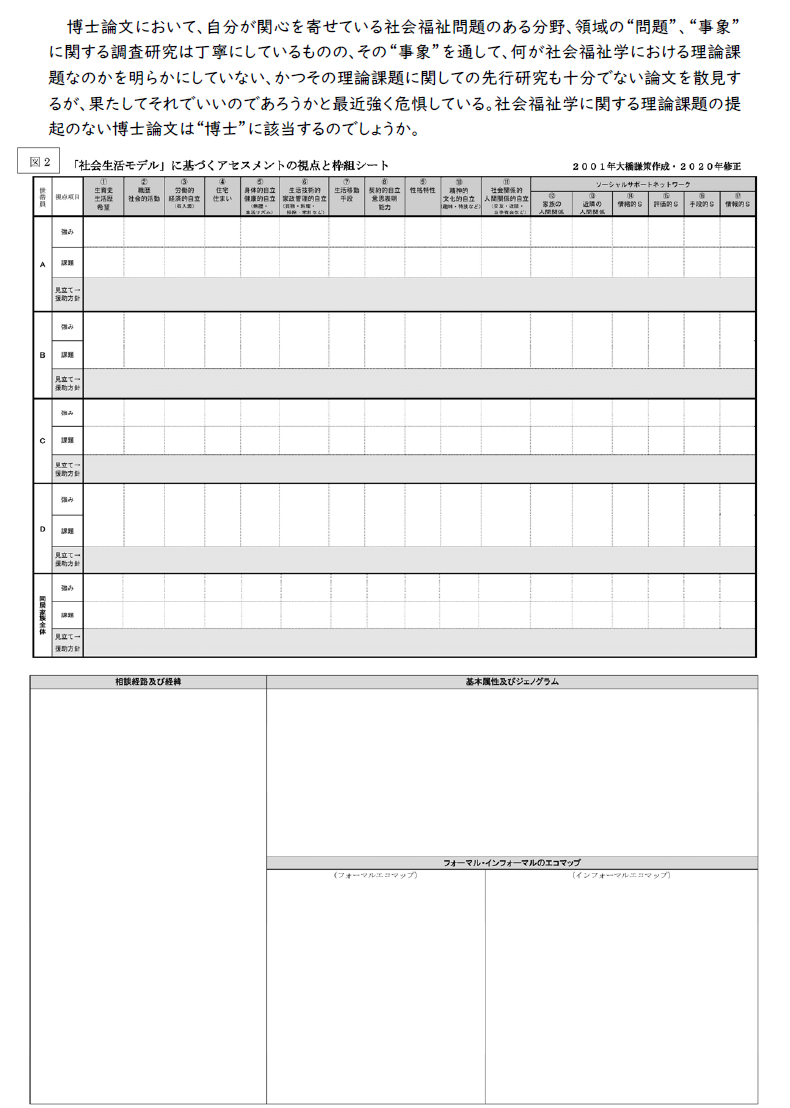

以前送信したCSW研修のプログラムに関しての資料として入れた「社会生活モデルに基づくアセスメントの視点と枠組みシート」並びに「問題解決プログラム企画立案書」を一部訂正したので、添付している。修正は、富山県社会福祉協議会の魚住浩二さんがしてくれた。

「問題解決プログラム企画立案書」の修正部分は、財源の項目について、より細目化させた。佐賀県での研修において、新しい企画の事業規模、事業予算とその算出根拠等についての認識が弱く、“財源”という項目についての記述が“共同募金の補助”とか、あまりにも一般的すぎるので、より細かく企画するように改善することにした。

「社会生活モデルに基づくアセスメントの視点と枠組みシート」では、ナラティブの項目で希望を入れたり、社会的活動をどう行ってきていたのかの項目、あるいは意思表明能力の状況等の項目について修正した。

添付資料

※お詫びとお問合せ

「『社会生活モデル』に基づくアセスメントの視点と枠組みシート」等は、大橋謙策先生のご了解を得て、編集上の都合で省略させていただきました。詳細につきましては、日本地域福祉研究所(本ブログの右カラム「Related Sites Links/関連リンク」参照)にお問い合わせ下さい。

(2021年1月18日記)

「老爺心お節介情報」第20号

Ⅰ 介護支援専門員や介護保険サービス事業者が主な購読者であり、3万5千部ほどの発行部数である「シルバー産業新聞」に2021年の1月号から1年間連載を依頼されました。その原稿です。

シルバー産業新聞連載

「地域共生社会に向けた実践―自立生活支援とケアマネジメントの考え方」

第1回:「戦後第3の節目としての地域共生社会政策とその求められる背景」

厚生労働省は、戦後「第3の節目」とも位置付ける「地域共生社会政策」を現在推進している。周知のように、2020年6月5日に成立した法律名には「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」というタイトルが付けられている。

この「地域共生社会政策」は、1961年の国民皆年金皆保険制度、、2000年の介護保険度に続く戦後「第3の節目」と位置づけられるほど、厚生労働省の政策において重視され、その“思い”が一括上程された法律名に表れている。

法律改正の趣旨は“地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する視点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる”ことであるとされている。

この政策がなぜ「第3の節目」と言われるのかは、ⅰ)戦後の社会福祉行政が”社会福祉六法体制”と言われてきたように、属性分野ごとの縦割り行政であったことにより、ややもすると相談が行政窓口間で”たらい回し”にされがちであったこと、ⅱ)サービスの提供方法が、属性分野ごとの単身者に対応する入所型施設福祉サービス中心から、在宅福祉サービスの整備とともに地域での自立生活を支援する考え方に変ってくると、地域生活をしている住民は単身者ばかりではなく、複合的・複雑な多問題を抱える家族もおり、世帯全体への対応が求められるようになってきたこと、ⅲ)地域での自立生活支援を進めていくためには、行政の力だけでは対応ができないので、地域住民の福祉サービスを必要としている人への差別、蔑視を取り除き、かつそれらの人々を支えるインフォーマルケアを充実させていく必要があり、行政と住民の協働が求められるようになってきたこと、ⅳ)生活保護制度に代表されるように、住民が福祉サービスを利用するにあたって、それを行政に権利として申請できるという「申請主義」が戦後確立したために、住民が生活のしづらさを抱えているのなら申請してくるはずであるから、積極的に行政の側から生活支援のニーズを発見することなく”待っていればいい”という姿勢になりがちであったこと、ⅴ)戦後の社会保障・社会福祉は”救貧的な最低限度の生活保障”的になりがちであったが、1995年の社会保障制度審議会の勧告「社会保障の再構築」で示されたように、住民の幸福追求、自己実現を図っていくサービスの在り方に変えることが求められてきたこと、ⅵ)今日の生活のしづらさや生活困窮問題は、単なる”経済的貧困”だけでなく、生活技術能力や家政管理能力、社会関係能力等の脆弱化に伴う複合化した問題であるだけに、社会福祉士や精神保健福祉士等のソーシャルワーカーや介護福祉士等ケアワーカーの継続的”伴走的支援”が必要になってきていること等がこの政策が求められる背景の要因として挙げられ、戦後の社会福祉行政全般の再編成を伴う困難な改革であると位置づけられたからであろう。

これらの問題は、歴史的には1970年前後、1990年頃、2000年頃にも関係者間で指摘され、その解決が取り組まれてきた問題であった。直近では、2008年の厚生労働省社会・援護局の報告書である「地域における『新たな支えあい』を求めてーー住民と行政の協働による新しい福祉―」があり、その延長上に2015年に公表された厚生労働省の「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現―新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンー」がある。この2015年の報告書が、現在推進されている「地域共生社会政策」の起点である。

今回の社会福祉法の改正は、これらのことを踏まえ、、①属性や世代を問わない相談の受け止め、多職種連携による対応ができるコーディネート、行政等の窓口で来談者を待つのではなく、積極的にアウトリーチして潜在的なニーズに接近し、対応するという包括的、かつ重層的な支援体制を整備すること、②社会的に排除され、孤立しがちな人や複合的かつ複雑なニーズであるが故に、既存の制度だけでは対応できない制度の狭間のニーズに対応して、福祉サービスを必要としている人の社会参加の機会の提供やその人らしさを発揮できる機会の提供等の活動の強化、③世代や属性を超えて住民同士が交流できる場や居場所の確保を行い、共に生きる地域づくりを一体的に行い、福祉サービスを必要としている人を地域から排除することなく、継続的な“伴奏的支援”を行える包括的・包摂的支援の構築を目指している。

(2021年1月2日記)

「老爺心お節介情報」第19号

「コアプアのとらえ方とソーシャルワーク」

1982年、筆者は三浦文夫先生とスウエーデン、ドイツ、フランス、イギリス等のヨーロッパ諸国における“行政とボランティア活動に関する調査研究”に出掛けてた。この調査研究は財団法人(当時)行政管理研究センターに委託を受けて行われた研究活動の一環であった。この調査研究は、1983年3月に『行政とボランティア活動に関する調査研究結果報告書』として刊行されている。

この調査研究で尋ねたフランスの「カトル・モンド」(Quatre Monde)という団体は、フランスの日本大使館から紹介されて尋ねた団体であったが、都市の下層社会に滞留する“コアプア”と呼ばれる人々への生活支援をしている団体であった。「カトル・モンド」とは、日本語に訳せば“第4世界”という意味である。当時、三浦先生と”第4世界“という用語は初めて聞く用語で、戸惑ったことを覚えてtいる。その際、団体の担当者から言われたことは、”あなたたちは、社会保障・社会福祉が整備されれば、貧困問題等は解決できると思っているだろう。我々が支援している人々は、制度では解決できない問題を抱えている人達で、今ヨーロッパ諸国はこれらの人々が都市に滞留し、大きな問題になっており、それを解決・支援するためにボランティア活動を行っている。そのボランティア活動は、生活技術を教えるとか、社会生活のマナーを教えるとか、子育ての仕方を教えるとか、社会関係の持ち方を教えるとかの活動をしている。したがって、ボランティアの中には教師や弁護士等も多くいるということであった。この話を聞いたとき、筆者は1970年頃の日本での「新しい貧困」の問題を思い浮かべた。

日本に帰国後、日本社会事業大学の吉田久一先生等にこれらの話をした際に、吉田久一先生から歴史的には“コアプア”と呼ばれる問題が昔からあったよと言われて、改めて社会福祉制度だけでは解決できない問題の重要性を認識させられた。

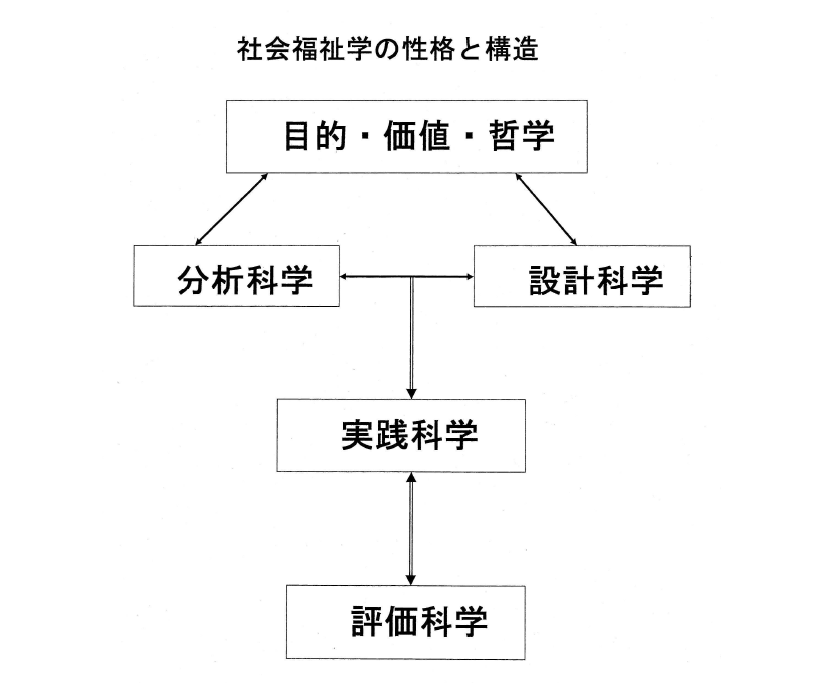

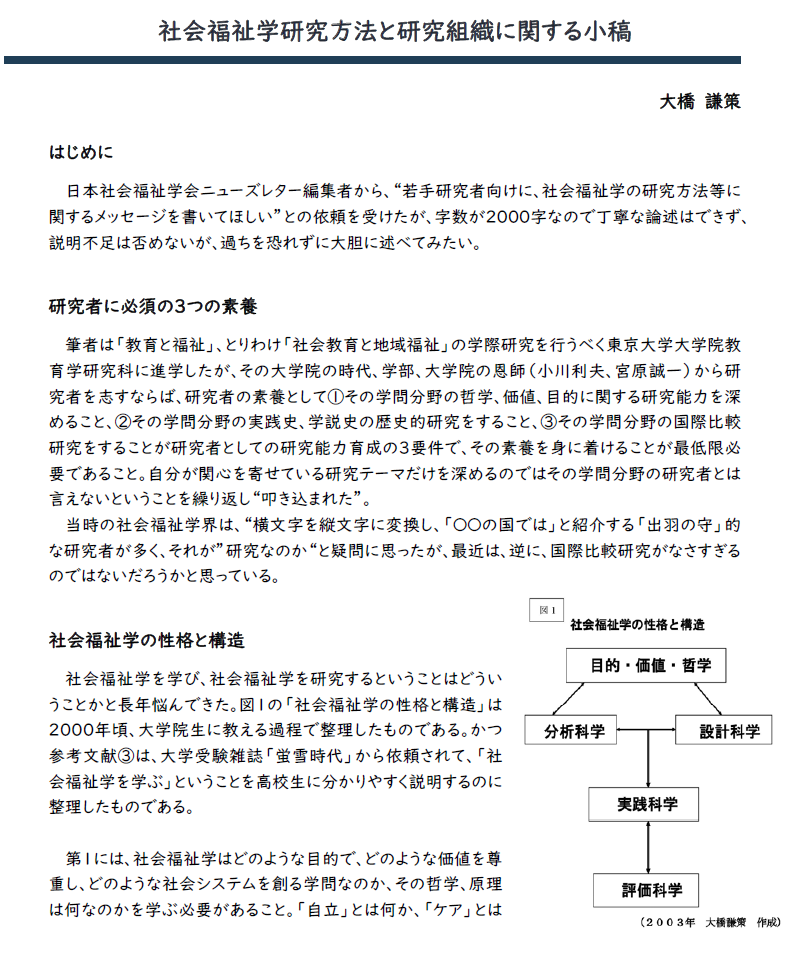

話は変わるが、筆者は添付ファイルのように「社会福祉学の性格と構造」を考え、それを2000年当時図式化した。

この図で、社会福祉学の研究や社会福祉実践を“社会福祉の制度”から始めるのではなく、かつ“制度に依拠するだけでなく”、そもそも社会福祉学や社会福祉実践は何を目的にするのか、どこに価値を置くのか、社会福祉の哲学は何なのかをきちんと踏まえたうえで考えないといけいないと常々考えてきて、この図になった。それは、自分自身、社会福祉の目的、理念を体系だって教えられてなく、いつも社会福祉制度から始める、考える研究や実践方法になじめなかったからである。

全国各地の研修の度に、社会福祉関係者の「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」、「社会福祉観の貧困」の希薄さに接してきただけに、社会福祉関係者に常に自らの「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活館の貧困」、「社会福祉観の貧困」の問い直しを促してきた。今月行われた岩手県のCSW研修でも、“事実は小説よりも奇なり”という複雑な、困難事例に対し、あるべき支援方針を立案する際に、参加者の「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活館の貧困」、「社会福祉観の貧困」に驚き、ワークショップ中に、もっと“夢を語ろうよ”と言葉を投げかける場面があった。介護支援専門員や障害者相談支援員、社会福祉協議会職員の社会福祉実践の目的、哲学、価値はどういうように形成されてきているのであろうか。

そんな折、國友公司著『ルポ西成――78日間のドヤ街生活―』(彩図社)を読んだ。この本を読んで、私の社会福祉学や社会福祉実践の目的、価値、哲学は性善説に裏打ちされた“甘っちょろい”ものなのかと突き付けられた。学部学生時代、釜ヶ崎、山谷、寿町を訪ね、それなりに分かっていたつもりであったのはなんだったのだろうかと考えざるを得なかった。

それと対比する意味で、『獄窓紀』(ポプラ社)を書いた山本譲治著の『累犯障害者』(新潮社文庫)を読み直してみた。

地域生活定着支援センター等の制度を法務省や厚生労働省に働きかけて創設してきた山本譲治さんの人間観、障害者観と国友公司さんとの取り上げ方は違うにしても、その底流にあるのは、“人間が人間になる可能性をもって産まれてきた以降の幼少期にどのような生育過程を経ている”かが問題であり、それを十分理解し、その問題に対応するソーシャルワーク実践を考えないと“本来の救済にはならない”ということであろうか。

かつて、山口利勝著『中途失聴者と難聴者の世界』(一橋出版)を読んで、心身機能の障害から障害者のことを理解することの誤りに気付かされたが、今回の2冊の本でも同じことが言える。山本譲治さんが『累犯障害者』の中(P228)で“ほとんどのろうあ者は、手話で考え、手話で夢を見るそうだ”と書いているが、このことの意味は大きい。

『ヴァルネラビリティへの支援――ソーシャルワークを問い直す』を書いた沖縄大学の玉木千賀子さんの博士論文指導の中で、“ヴァルネラヴルな人々の生育過程における言語環境の重要性”に着目するようにと言い、ピアジェやヴィゴツキーの“言語と思考”の関係の本を読んで、深めるようにと指導したが、國友公司さんも山本譲治さんもまさにその重要性を指摘している。

筆者も含めて、社会福祉関係者は「ナラティブ」の重要性をここ30年ほど強調してきたが、自分自身どれだけ「ナラティブ」の問題を深め切れていたのかとこの2冊の本を読んで自戒させられた。

ここに挙げた本を機会を見て読んで、自らの「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」、「社会福祉観の貧困」を問い直してほしい。

(2020年12月27日記)

【注】

「社会福祉学の性格と構造」図については、「老爺心お節介情報/第22号/2021年3月2日」の添付(Ⅱ)「社会福祉学研究方法と研究組織に関する小稿」中の図1をご参照下さい。