「老爺心お節介情報」第2号

Ⅰ 新型コロナウイルスの件でも在住外国人の生活問題にも関心を寄せましょう

① 「外国人労働者の生活課題とソーシャルワーク」(『ソーシャルワーク研究』46-1、相川書房

② 「滞日外国人支援基礎力修得のためのガイドブック」公益社団法人日本社会福祉士会、2019年3月

③ 『多文化福祉コミュニティーー外国人の人権をめぐる新たな地域福祉の課題』 三本松政之、朝倉美江編著、誠信書房

(一読寸評)

『多文化福祉コミュニティーー外国人の人権をめぐる新たな地域福祉の課題』

本書を“一読”しての感想です。今後、読み込んだ後の評価は変わってくるかも知れませんが、取り敢えず本書を頂いたお礼として書かせて頂きます。

①「はしがき」に書かれている韓国の李先生の取り組みの中に、今日われわれが考えなければならない実践課題、理論課題があると思いました。

そのことが、後の章の中で必ずしも意識化されて書かれてないように受け止め、少し残念でした。

日本でも「移住者」に関しての法制上の問題、生活上の問題の“事象”については、それなりに研究が進んできたかと思いますが、その底流にある“社会的排除”の論理との関わりに関する理論研究が必ずしも深められていないと感じています。

② 平野隆之先生の論説である「主体」と「空間」を引用されていますが、私もそれは同じ考えです。ただ、私の地域福祉研究においては、それでは「主体」をどう形成するかを抜きにして“コミュニティ”づくりを語れないと考えてきたことです。

「移住者」の主体形成、生活支援(これはアメリカのハルハウスがイギリスのトインビーホールの考え方と違えたところです)をどういう形で展開するかです。イギリスのコミュニティソーシャルワークの定着化においても、これが大きな問題で、特にロンドンのケンジントン・チェルシー区のスペシャルパッチ(精神疾患の患者やエイズ患者の集積地と同時に「移住者」が集積した地区)の課題でもありました。

他方、「移住者」を受け入れる地域の“原住民”の意識と行動の変容問題です。日本のように稲作農耕文化による「共同」と「土着」がDNAに浸み込んでいる住民に働き掛け、“共に生きる”認識と行動への変容をどう作るかの問題です。

私の一つの仮設的実践は福祉教育による地域福祉の4つの主体形成をどう図るかでした。

この点の考察が殆どなかった点が残念です。この課題こそ、李先生の認識とも関わってくるのではないかと思いました。

③ 本書の編集で、「読書案内」、コラム等はとても参考になりますね。

Ⅱ 地域福祉計画策定や潜在化しているニーズへのアウトリーチを考える課題の一つが、単身障害者の把握とその支援のあり方です

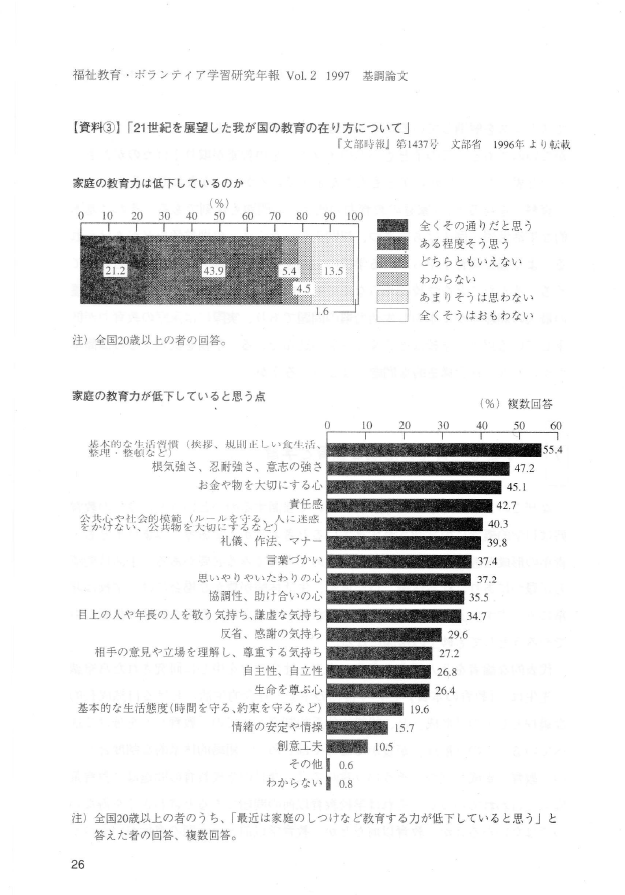

① 「気分『感情』障害(躁うつ病を含む)の総患者数は、平成8年と度比べると、29年は男女とも約3倍増加している」

(『厚生の指標』2020年5月号、Vol.67 No、5 P51 図グラフのページ)

② 新型コロナウイルスの件に関わる申請者への支援等を考える際に、なぜその人の生活が脆弱なのかを、その人、家族のソーシャルサポートネットワークの脆弱性に着目することが重要である。そのために、インフォーマルケアのエコマップをどう描けるかの能力が問われる。

Ⅲ 「大橋謙策3度目の四国お遍路喜寿紀行」の前編分を送ります

写真付きで編集したのですが、容量が多すぎて、添付ファイルでは送れません。文章のみのを取り敢えず送ります。

(2020年6月2日記)