救貧的な社会福祉制度に基づく支援を行っている際には、左程他の分野の動向に関心を寄せることなく、社会福祉制度に関わる政策をウオッチングしていれば、実践も研究も事足りた。この歴史が長かったので、今でも社会福祉学研究者、実践者の中には、社会福祉政策との関係だけで物事を考えている人が多い。

1980年代半ば、私は社会福祉研究者・実践家、社会教育研究者・実践家は“出されてきた政策には敏感であるが、政策が出されてくる背景には鈍感である”という指摘をしてきた。私は“出されてきた政策に敏感になるのは当然であるが、それ以上に出されてきた政策の背景に敏感でなければならない”と考えてきた。

しかし、いまや社会福祉は地域での自立生活支援を目的とするソーシャルワーク機能を展開する時代である。かつ、社会福祉政策も「地域共生社会」を創造するという社会哲学、社会システム、地域創生に関わる政策になってきている。

このような状況の中では、社会福祉学研究者・実践家はよほど関心と交流のウイングを広げないと時代に対応していくことができない。

私の恩師の小川利夫先生は、私に対し、視野狭窄、タコ壺論者と良く叱り、“他人の土俵に乗って相撲を取れるようにならなければ一人前とは言えない”といい、自分の土俵に相手を連れてくるのではなく、他人の土俵に乗って話ができるように、意識して広い他分野へ関心を持つ事を奨励した。私は、当時、自分の分野さえもカバーできないのに、他分野まではとてもと思いつつ、他人の話題に付いていこうと背伸びをしていた時期があった。

今の「地域共生社会」政策時代にあっては、地方自治論、地域経済論、都市計画論、社会システム論等の知見や研究動向も踏まえなければならない時代になってきている。

そのような中、“地域福祉”関係者は、必ずしも社会福祉施設関係者と連携、協働ができていたとは言えなかった。ここにきて、社会福祉法人の地域貢献の急速な展開の中で、社会福祉施設関係者と連携、協働が求められているが、“地域福祉”関係者はどれだけ社会福祉施設、施設を経営する社会福祉法人の状況を理解しているのであろうか。

社会福祉法人の地域貢献を声高に言うのではなく、施設法人が現在どのような課題に直面し、苦労しているのかを真摯に、謙虚に学びながら施設法人と社会福祉協議会、民生委員とが協働することが「地域共生社会」政策の具現化に繋がることになる。

「雑感」カテゴリーアーカイブ

大橋謙策/地域共生社会をめざす社会福祉―ケアリングコミュニティの形成(「老爺心お節介情報」第17号、2020年12月19日)

日本医事新報社が電子コンテンツで、日本社会事業大学専門職大学院の鶴岡浩樹教授の編集により、2018年度から「福祉発。拝啓、お医者さま。」を連載してきました。

私も執筆を求められ、最終回に「地域共生社会をめざす社会福祉―ケアリングコミュニティの形成」と題する拙稿をアップしました。その原稿です。

この連載には、日本社会事業大学の菱沼幹夫先生や日本社会事業大学専門職大学院の木戸宣子先生も執筆しています。

日本医事新報社が電子コンテンツは、下記のURLから会員登録をしますと、無料で閲覧できます。連載されたものも見れます。https://www.jmedj.co.jp/premium/welfdoc/

是非、社会福祉関係者が医療関係者に何を発信したのか読んで下さい。

おわりに:地域共生社会をめざす社会福祉―ケアリングコミュニティの形成

登録日:2020-12-11最終更新日:2020-12-11

(公財)テクノエイド協会理事長

NPO法人日本地域福祉研究所 理事長

日本社会事業大学名誉教授

大橋謙策

厚生労働省は,2015年9月に「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現―新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン―」を公表し,2016年7月に厚生労働大臣を本部長とする「地域共生社会実現本部」を立ち上げ,「地域共生社会政策」を推進している。厚生労働省によれば,この「地域共生社会政策」は1961年の「国民皆年金皆保険」,2000年の「介護保険制度」に匹敵する「戦後第3の節目」と位置付けられている。

その「地域共生社会政策」は,子ども,障害,高齢という従来の属性分野ごとの縦割り社会福祉行政を是正し,全世代交流・支援型のサービス提供システムによる地域での自立生活支援の促進である。ややもすると潜在化しがちな福祉サービスを必要としている人々をアウトリーチし,ニーズキャッチを行い,必要なら新たなサービスの開発や個別支援のソーシャルサポートネットワークをつくり,それらの人々の地域自立生活を支援する「重層的支援体制」を構築することをめざしている。と同時に,地域から孤立しがちな,時には蔑視,差別されがちな福祉サービスを必要としている人,家族の社会参加を促進し,地域で包摂できるように,コミュニティソーシャルワークの展開によるケアリングコミュニティの形成を目的としている。

戦後の社会福祉行政は,社会的生存権と位置付けられる憲法第25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活の保障」を標榜してきた。その規定の歴史的意味,位置付けは大変重要であるが,それは1995年の社会保障制度審議会勧告でも述べているように,戦後の社会福祉行政をややもすると救貧的な“最低生活の保障”にしがちであった。

筆者は,1960年代末から,社会福祉は国民のセーフィティネットとしての機能を明確化した憲法第25条とともに,憲法第13条に基づき,福祉サービスを必要としている人も含めた“生きとし生ける者”の自己実現を図る幸福追求権をも法源として位置付け,社会福祉のあり方を考えるべきであると指摘してきた。1995年の社会保障制度審議会の勧告「社会保障の再構築」は,まさにその点を謳ったものであった。

また,1970年頃から従来の労働経済学を軸とした古典的,経済的貧困への金銭的給付による支援のみでは解決できない「新しい貧困」問題が登場してくる。「新しい貧困」と呼ばれる生活問題を抱えている人,つまり何らかの事由により地域での自立生活が脅かされ,地域で孤立し,多様な生活のしづらさを抱えている人々を支援する方法は,国の生活保護制度等に代表されるような所得保障だけでは生活問題を解決できず,地方自治体レベルでの対人援助としての社会福祉(ソーシャルワーク機能)を展開できる地域福祉の具現化が必要であると考えられるようになってきた。1970年頃に,“地域福祉は社会福祉の新しい考え方”といわれたが,今,まさにその新しい考え方が「地域共生社会政策」として政策化され,具現化されようとしている。

イギリスが1970年に「地方自治体社会サービス法」を制定し,パーソナルサービス(対人援助)を地方自治体において全世代対応的に,属性分野を超えて総合的に展開したように,日本でも1960年代末から「新しい貧困」に対応する地方自治体レベルでの在宅福祉サービスの整備や地域福祉の展開が求められるようになった。

生活のしづらさを抱えている人々の地域での自立生活支援をしていく場合,それらの人々は単身者ばかりでなく,複合的な多問題を抱えている世帯も多い。とすれば,その支援のあり方は,病院や入所型施設での単身者への,いわば「医学モデル」と言われるアセスメントとは異なり,地域における社会生活を支援するという「社会生活モデル」に基づくアセスメントが必要になる。

しかも,従来の社会福祉は,これら生活のしづらさ等を抱えている人を“社会病理的”にとらえ,「医学モデル」により“治療”しようとする考え方が強くあった。そこには社会福祉の分野において労働経済学に影響を受けた“経済的自立と働くための身体的自立論”が底流にあった。それらに加えて,1981年に提唱されたICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps;国際障害分類)に大きな影響を受けて心身機能の障害を診断し,それを起点に支援を考えるというとらえ方が強く,本人の自己実現,幸福追求を図る地域での自立生活支援という「社会生活モデル」に基づく支援の視点,方法は十分でなかった。

憲法第13条に基づく支援のあり方を考えれば,地域生活支援には生活技術的・家政管理的自立支援や精神的・文化的自立支援としての学習,文化,レクリエーションの重要性などに当然気が付かなければならない。また,社会関係的・人間関係的自立がうまくできていない生活のしづらさ,障害のある人を地域がどれだけ“許容”し,排除することなく,それらの人々を日常的に地域で支えてくれる家族や親類以外のソーシャルサポートネットワークがなければ地域で生きていくことが困難である。

ようやく,世界保健機関(World Health Organization;WHO)により2001年にICF(International Classification of Functioning, Disability and Health;国際生活機能分類)の考え方が提唱されたことにより,環境因子の重要性は指摘された。しかしながら,いまだ社会福祉実践においては福祉サービスを必要としている人本人の意思を尊重し,意思を確認しつつ,時にはそれらの人びとの意思形成支援も含めてその人の生活環境を改善し,福祉機器の利活用を進め,社会参加,自己実現を図るという実践は必ずしも十分展開されているとは言い難い。

ところで,様々な生活のしづらさを抱えている人,家族を地域で支えていくためには,①従来の縦割り社会福祉行政では対応しにくい。子ども・障害・高齢者問題という全世代に対応できるワンストップの総合相談窓口が,身近なところに設置されているというシステムの問題(「福祉アクセシビリティ」),②あるいは福祉サービスを必要としている人,家族の“求め”と,専門職の視点から,専門職が地域自立生活に“必要である”と判断し,活用できる制度的サービスを組み合わせてつくられたケアプラン,その両者を突き合わせて福祉サービスを必要としている人と専門職との合意に基づき,総合的,統合的にサービスを提供するケアマネジメント機能(専門多職種連携によるチームアプローチ),③さらには,福祉サービスを必要としている人の生きる意欲,生きる希望,生きる力を支え,励まし,その人の生活者としての主体性を確立するための“伴走的”支援の展開,④それらの人々を地域から排除することなく,かつ孤立させず,それらの人々を支えるソーシャルサポートネットワークを,福祉サービスを必要としている人ごとに構築することが求められている。⑤地域自立生活支援においては,“点と点”をつなげるサービス提供だけでは,社会的孤立を産み出しかねず,孤立させないためには,地域住民によるインフォーマルなソーシャルサポートネットワークづくりとフォーマルな制度的サービスと有機的に結び付けて,統合的に提供できるコミュニティソーシャルワークを展開できるシステムを日常生活圏域ごとにつくることが重要になる。

ところで,日本は,現在人口減少社会に入ってきており,かつ全国に約1750ある市町村は“限界集落”,“消滅市町村”の危機に陥っている。

このような中,地域の医療,介護,福祉は従来の重厚長大的産業構造の時代には考えられないほどその位置の比重が増している。産業別従事者数においても,厚生年金や障害者基礎年金等の受給額,あるいは医療保険による給付額においても,医療,介護,福祉の分野は市町村において,大きな比重を占めている。

全国にある約10万カ所の社会福祉施設(介護保険施設も含む)で使用する食材を,学校給食における“地産地消”率と同じように考え,地元の農業,漁業,林業関係者を組織し,契約栽培し,その食材を活用すれば,地域経済は活性化する。

また,高齢化した農業従事者と就労の機会を得たい障害者との“ニーズ・シーズのマッチング”をすれば,新たな労働力の確保になり,「農福連携」が街づくりにつながる。

筆者は1990年から「福祉のまちづくり」ではなく,これらの比重を増した医療,介護,福祉を活かした「福祉でまちづくり」を標榜してきたが,まさに今それが求められている。医療,介護,福祉を基軸としたソーシャルイノベーション,ソーシャルビジネスこそが持続可能な社会目標(Sustainable Development Goals;SDGs)を達成できる。

このような地域自立生活支援のシステムづくりや「福祉でまちづくり」に取り組むことによって,従来「福祉国家」体制以降つくられてきた地域住民の社会福祉観を変え,社会福祉関係者や住民の行政依存的社会福祉体質を改め,住民と行政の協働による地域共生社会づくりが実現する。それこそが,市町村を基盤とした住民参加による,自律と博愛と連帯による社会システムとしての「ケアリングコミュニティ」の実現である。

そのためには,福祉サービスの適切な利用ができる主体形成,地域福祉を支えるボランティア活動を行う主体形成,市町村の地域福祉計画策定と進行管理に参画できる主体形成,そして対人援助としての社会福祉を介護保険や医療保険等の社会保険制度の面から支える社会保険契約主体の形成といった4つの地域福祉の主体形成を図ることが重要になる。そのためにも,自分の住む地域を愛し,地域を良くするために能動的に活動できる“選択的土着民”を増やすことが今喫緊の課題である。

大橋謙策/3度の“断捨離”に残った本(「老爺心お節介情報」第9号、2020年8月19日)

私は、今まで自分の蔵書、資料の“断捨離”を3回行った。

第1回目は、日本社会事業大学を退職する2014年3月で、日本社会事業大学の研究室の蔵書、資料を4月からの赴任先である東北福祉大学に送った。通称「大橋文庫」という形で、東北福祉大学大学院のキャンパスであるウエルコム21の1部屋に収蔵頂いた。

第2回目は、2014年~6年に掛けて、私の旧宅の2階の書庫(鉄筋コンクリートで耐震性を担保した、図書館にあるような移動書架が4連ある)の“断捨離”である。この書庫には、大学院時代古書店を訪ねて購入した図書、教育学関係の図書等自分の研究履歴が分かる図書と同時に、実践に関わる資料が大量にあった。戦前、戦後初期の図書は、大学院生当時で金がない中購入したにも拘わらず、当時の紙質が悪く、残念ながら古紙として処分することにした。また、資料も見れば自分の実践、研究の礎になった貴重なものだと思いつつ、それを整理する余裕がないだろうと判断し、これも古紙で処分することにした。引っ越し用のダンボールで約50箱になった。処分した本、資料以外の残りの蔵書、資料は、これも東北福祉大学大学院の「大橋文庫」に収蔵して頂いた。

第3回目は、今年の新型コロナウイルスに伴う“自粛生活”のなかで、新宅に作った書庫及び書斎の整理をした際である。自分が執筆した論文、エッセイ等を1960年代以降、年代別に整理し、ファイルボックスに収納した。この機会にも、副本として残していたものや抜き刷りの類のものは最低限日本地域福祉研究所の関係者に配れればと思い、研究所に送ったが、多くは古紙として処分した。

この3回に亘る“断捨離”は自分の身が切られるような思いと自分がもう研究者としては“用済み”になるんだという思いが錯綜し、何とも複雑な気持ちとその本の価値、資料の価値を考えるとまだ持っていた方がいいのではないか、誰かこれを必要としている人がいるのではないかという思いの中での断腸の思いでの“断捨離”であった。

私の蔵書購入は、目の前の研究、原稿書きに必要で購入したもの、自分の研究の幅を拡げ、知見を深めるために購入したもの、人間としての人格形成、教養を高めるために購入したもの等様々な要因で購入したものの、全てを読破はできておらず、“積む読”の類のものも多々ある。

そのような中で、3度に亘る“断捨離”でも捨てきれずに、後で詠もうとして手元に残した本が3種ある。その一つが表記の『日本人とは何かーー神話の世界から近代までその行動原理を探る』(上下、山本七平著、PHP研究所、1989年9月刊)である。

他は、草野心平著『わが賢治』(1970年刊、二玄社)、『わが光太郎』(1969年刊、同)と『現代語訳 特命全権大使米欧回覧実記』全5巻(久米邦彦編集、慶應義塾大学出版会、2005年)である。

草野心平氏の本は、当時、草野心平氏が新宿大木戸で、バー「学校」を経営しており、そこに連れていかれては、“おまえは教養がない。文学が分かってない。せめて、草野心平氏の本でも読め”と言われて購入していたものの精神的、かつ時間的余裕がなくて、“積む読”になっていた本である。『特命全権大使米欧回覧実記』の方は、幕末から明治に掛けて重要な役割を担った人々が、当時の日本と当時の米欧をどう比較してみていたのかを知りたいという思いから購入したが、これも“積む読”であった。

山本七平氏の本を読まなければと思った背景、動機は、大学院時代(1960年代末から70年半ば)に、戦前の『日本の社会事業の本旨、社会事業の鑑』と位置付けられた井上友一の「風化行政」の研究の中で、“風気善導”に二宮尊徳の報徳思想が使われ、一方でイギリス等での救貧制度の歴史における“惰民養成”、“スティグマ”論等を学ぶ中で、社会福祉の目的、社会福祉の哲学、社会福祉の原理とはなにかを考えざるを得なかった。そこには、日本的文化、歴史が関わっているはずで、それを抜きにしたイギリス救貧制度史、アメリカ社会福祉方法論(ケースワーク等3類型)では説明できないのではないかという問題意識があった。

同じように、日本人はマックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を良く活用するが、日本の資本主義の発展と社会福祉との関係をどう考えたらいいのだろうか。山本七平氏は『日本資本主義の精神――なぜ、一生懸命働くのか』(光文社、1979年)も刊行しており、日本人の勤労観、生活観と社会福祉との関係も研究しなければならないと考えていたからである。

そのような日本の社会福祉の思想、社会福祉の哲学、社会福祉の文化をどう考え、位置付けるかに悩んでいた当時、一番ケ瀬康子先生が「福祉文化」という用語を使用され(『現代社会福祉論』時潮社、1971年)、「社会事業諸技術の文化的基盤」という論文で、“生活の主体性を考えると、その主体性を生み出す文化的基盤”の問題があると指摘されているのを読み、日本の文化と社会福祉、日本人の行動原理と社会福祉などに関心を持った。その分野の研究をする必要を感じ、“頭を突っ込んだ”が、それは文化人類学、社会人類学等の膨大な文献を読まなければならないと分かり、挫折した(一番ケ瀬先生もその研究を深め切れていない。一番ケ瀬先生が再度、福祉文化に関心をよせ、「日本福祉文化学会」を1989年に創立されているが、その“福祉文化”の考え方は1971年当時の“文化”の位置づけとは異なる)。

他方、地域福祉と社会教育との学際研究における地域づくりを考える上で、社会教育行政は重要であり、その社会教育活動を規定する社会教育法第3条、“国及び地方公共団体は、・・・全ての国民が・・・自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない”と規定しているが、この“実際生活に即する文化的教養”とはなにかと、これも考えさせられた。当時、戸坂潤の教養論とかに関心を持ち、読んではみたものの今一つ分からない。上記の草野心平氏の『わが賢治』等読まないと分からないのかと思いつつも、目の前の研究に追われ、読めないままに、書庫に眠っていた本である。

更に、地域福祉を推進するということは、地域社会の構造、地域住民の行動様式、生活文化、社会意識が分からなければ地域福祉推進の方法論など提起できるわけがない。“論語読みの論語知らず”の諺ではないが、地域福祉研究者としては、それらのことを深めなければならないと思ってきた。残念ながら、未だにこれだという結論に達していない。

この問題に関しては、日本地域福祉学会が財団法人安田火災記念財団から研究助成を頂きまとめた『地域福祉史序説』の継続研究として、学会として各県の地域福祉史をまとめようということで取り組んだ報告書で、研究ノートとして浄土真宗第8代門主の蓮如の普及方法と地域福祉の推進方法に関しての小論文を書いた記憶があるのだけれど、その小論文が手元にはない(持っている方がいたら是非コピーしてください)。

今回、3度の断捨離で残った山本七平著『日本人とは何かーー神話の世界から近代まで、その行動原理を探る』(上下)を読んで、今更ながら30年前に詠んでおけばよかったと後悔している。ただ、救いは、山本七平氏は、蓮如の普及方法と農村の惣村成立とのことを指摘されており、それは私も上記した小論文の中で指摘していたので、大変意を強くした。地域福祉推進においては、地域社会の構造、地域住民の行動様式、生活文化、社会意識が分からなければ進められないと常々言ってきたものとしては、同じことを山本七平氏も指摘し、多様な角度から“日本人の行動様式、行動原理”を明らかにしようとしていることが大変参考になった。

私は、1990年以降阿部欣也氏の世間体文化論、中根千枝氏のタテ社会論等を援用してソーシャルワークの考え方を整理してきたが、山本七平氏のようにもっと多角的に、深めないといけないと改めて反省をした。私を含めて“論語読みの論語知らず”の地域福祉研究者が多すぎるのではないだろうか。

いま、地域共生社会の構築が必要とされ、かつ新型コロナウイルスに伴っての新しい生活スタイル、行動様式が叫ばれているが、住民一人一人がどのような行動原理、行動様式を作り上げるのか、ボランティア論としても、福祉教育論としても深めないといけない課題である。地域福祉研究者はこの課題にどう取り組むのか、社会福祉協議会関係者はどう取り組むのか、“蔵書を断捨離し、研究者魂を失おうとしている”老爺の繰り言を聞いてもらいたいと思った。

大橋謙策「コアプアのとらえ方とソーシャルワーク」(「老爺心お節介情報」第18号、2020年12月27日)

1982年、筆者は三浦文夫先生とスウエーデン、ドイツ、フランス、イギリス等のヨーロッパ諸国における“行政とボランティア活動に関する調査研究”に出掛けてた。この調査研究は財団法人(当時)行政管理研究センターに委託を受けて行われた研究活動の一環であった。この調査研究は、1983年3月に『行政とボランティア活動に関する調査研究結果報告書』として刊行されている。

この調査研究で尋ねたフランスの「カトル・モンド」(Quatre Monde)という団体は、フランスの日本大使館から紹介されて尋ねた団体であったが、都市の下層社会に滞留する“コアプア”と呼ばれる人々への生活支援をしている団体であった。「カトル・モンド」とは、日本語に訳せば“第4世界”という意味である。当時、三浦先生と”第4世界“という用語は初めて聞く用語で、戸惑ったことを覚えてtいる。その際、団体の担当者から言われたことは、”あなたたちは、社会保障・社会福祉が整備されれば、貧困問題等は解決できると思っているだろう。我々が支援している人々は、制度では解決できない問題を抱えている人達で、今ヨーロッパ諸国はこれらの人々が都市に滞留し、大きな問題になっており、それを解決・支援するためにボランティア活動を行っている。そのボランティア活動は、生活技術を教えるとか、社会生活のマナーを教えるとか、子育ての仕方を教えるとか、社会関係の持ち方を教えるとかの活動をしている。したがって、ボランティアの中には教師や弁護士等も多くいるということであった。この話を聞いたとき、筆者は1970年頃の日本での「新しい貧困」の問題を思い浮かべた。

日本に帰国後、日本社会事業大学の吉田久一先生等にこれらの話をした際に、吉田久一先生から歴史的には“コアプア”と呼ばれる問題が昔からあったよと言われて、改めて社会福祉制度だけでは解決できない問題の重要性を認識させられた。

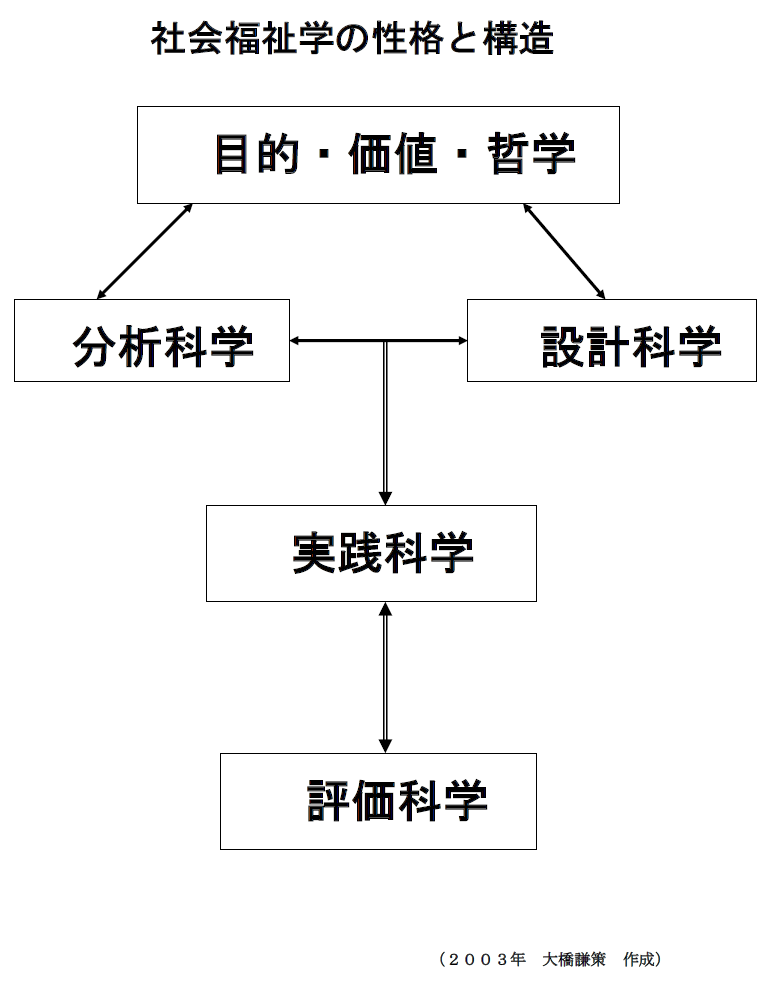

話は変わるが、筆者は下の図のように「社会福祉学の性格と構造」を考え、それを2000年当時図式化した。

この図で、社会福祉学の研究や社会福祉実践を“社会福祉の制度”から始めるのではなく、かつ“制度に依拠するだけでなく”、そもそも社会福祉学や社会福祉実践は何を目的にするのか、どこに価値を置くのか、社会福祉の哲学は何なのかをきちんと踏まえたうえで考えないといけいないと常々考えてきて、この図になった。それは、自分自身、社会福祉の目的、理念を体系だって教えられてなく、いつも社会福祉制度から始める、考える研究や実践方法になじめなかったからである。

全国各地の研修の度に、社会福祉関係者の「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」の希薄さに接してきただけに、社会福祉関係者に常に自らの「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」の問い直しを促してきた。今月行われた岩手県のCSW研修でも、“事実は小説よりも奇なり”という複雑な、困難事例に対し、あるべき支援方針を立案する際に、参加者の「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」に驚き、ワークショップ中に、もっと“夢を語ろうよ”と言葉を投げかける場面があった。介護支援専門員や障害者相談支援員、社会福祉協議会職員の社会福祉実践の目的、哲学、価値はどういうように形成されてきているのであろうか。

そんな折、國友公司著『ルポ西成――78日間のドヤ街生活―』(彩図社)を読んだ。この本を読んで、私の社会福祉学や社会福祉実践の目的、価値、哲学は性善説に裏打ちされた“甘っちょろい”ものなのかと突き付けられた。学部学生時代、釜ヶ崎、山谷、寿町を訪ね、それなりに分かっていたつもりであったのはなんだったのだろうかと考えざるを得なかった。

それと対比する意味で、『獄窓紀』(ポプラ社)を書いた山本譲治著の『累犯障害者』を読み直してみた。

地域生活定着支援センター等の制度を法務省や厚生労働省に働きかけて創設してきた山本譲治さんの人間観、障害者観と国友公司さんとの取り上げ方は違うにしても、その底流にあるのは、“人間が人間になる可能性をもって産まれてきた以降の幼少期にどのような生育過程を経ている”かが問題であり、それを十分理解し、その問題に対応するソーシャルワーク実践を考えないと“本来の救済にはならない”ということであろうか。

かつて、山口利勝著『中途失聴者と難聴者の世界』(一橋出版)を読んで、心身機能の障害から障害者のことを理解することの誤りに気付かされたが、今回の2冊の本でも同じことが言える。山本譲治さんが『累犯障害者』の中(P228)で“ほとんどのろうあ者は、手話で考え、手話で夢を見るそうだ”と書いているが、このことの意味は大きい。

『ヴァルネラビリティへの支援――ソーシャルワークを問い直す』を書いた沖縄大学の玉木千賀子さんの博士論文指導の中で、“ヴァルネラヴルな人々の生育過程における言語環境の重要性”に着目するようにと言い、ピアジェやヴィゴツキーの“言語と思考”の関係の本を読んで、深めるようにと指導したが、國友公司さんも山本譲治さんもまさにその重要性を指摘している。

筆者も含めて、社会福祉関係者は「ナラティブ」の重要性をここ30年ほど強調してきたが、自分自身どれだけ「ナラティブ」の問題を深め切れていたのかとこの2冊の本を読んで自戒させられた。

ここに挙げた本を機会を見て読んで、自らの「人間観の貧困」、「貧困観の貧困」、「生活観の貧困」を問い直してほしい。

“学校を核としたまちづくり”を進める「スクール・コミュニティ」―「秋津コミュニティ」に関するワンポイントメモ―

「スクール・コミュニティ」とは、「学校」を核とした、あるいは「学校」という場や関係を介在させた、人々の結びつきや関わりの状態を指し、学校やそこにおける子どもを「縁」として、地域の大人と教師の関わり、学校と地域社会の協働関係のあり方を、より良好なものにしていこうとする考え方や実践のことである。その意味では、あの種の「学びの共同体」ということにもなる。「スクール・コミュニティ」を実現させようとしている事例のひとつとして、千葉県習志野市の「秋津コミュニティ」(小学校区)がある(『生涯学習研究e事典』日本生涯教育学会、2008年9月)。

〇文部科学省によって、保護者や地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参画し、“地域とともにある学校づくり”を進める「コミュニティ・スクール」の導入・推進が図られてきた。そしていま、地域と学校が連携・協働して地域全体で子どもの成長発達を支援するために、“学校を核とした地域づくり”を進める「スクール・コミュニティ」への進展がめざされている。

〇コミュニティ・スクールは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(「地方教育行政法」)の一部改正(2004年6月公布、同年9月施行)によって制度化された「学校運営協議会」を設置する学校をいう。学校運営協議会には、主な役割(機能)として、①校長が作成する学校運営の基本方針を承認する(必須)、②学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる(任意)、③教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる(任意)、の3つがある。そして、先の地方教育行政法の一部改正(2017年3月公布、同年4月施行)によって、学校運営協議会の設置が努力義務化された。

〇その結果、学校運営協議会を設置する学校(コミュニティ・スクール)は、2020年7月現在、全国の公立学校3万6,015校のうち9,788校、27.2%に増加している。

〇スクール・コミュニティの創出については例えば、「放課後子供教室」(2007年4月。小学校を核にして、放課後等に子どもが安心して活動できる居場所を確保し、子どもに学習や体験・交流活動等の機会を提供する)や「学校支援地域本部事業」(2008年4月。原則として中学校区を基本的な単位として、地域全体で学校教育を支援する活動体・体制づくりを推進する)、「土曜日の教育活動」(2014年4月。学校における教育課程内・外の教育活動や地域における学習や体験活動等によって土曜日の教育活動の充実を図る)、「学習未来塾」(2015年4月。学習が遅れがちな中・高校生等を対象に、退職教員や地域住民等による学習支援を実施する)などが展開されてきた。

〇そして、「社会教育法」の一部改正(2017年3月公布、同年4月施行)によって、「地域学校協働活動」や「地域学校協働活動推進員」などが明文化された。地域学校協働活動とは、幅広い地域住民等の参画を得て地域全体で子どもの学びや成長を支援するとともに、“学校を核とした地域づくり”をめざして地域と学校が連携・協働して行う活動をいう。地域学校協働活動推進員は、その地域学校協働活動に関して地域住民と学校との情報共有や助言等を行い、地域と学校をつなぐコーディネーターとしての役割を果たす者である。教育委員会によって委嘱される。加えて、法律上の規定はないが、「地域学校協働本部」の設置・整備が重要・有効とされる。地域学校協働本部は、多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することによって地域学校協働活動の推進を図る体制をいう。その整備にあたっては、①コーディネート機能を強化し、②より多くの地域住民等の参画による多様な地域学校協働活動を実施し、③地域学校協働活動の継続的・安定的実施を図ることを必須とする。

〇2020年7月現在、全国の地域学校協働活動推進員等は2万8,822人(教育委員会によって委嘱されている者7,339人、教育委員会によって委嘱されていないが同等の役割を果している地域コーディネーター2万1,483人)、地域学校協働本部が整備されている全国の公立学校数は1万8,130校、50.3%を数えている。

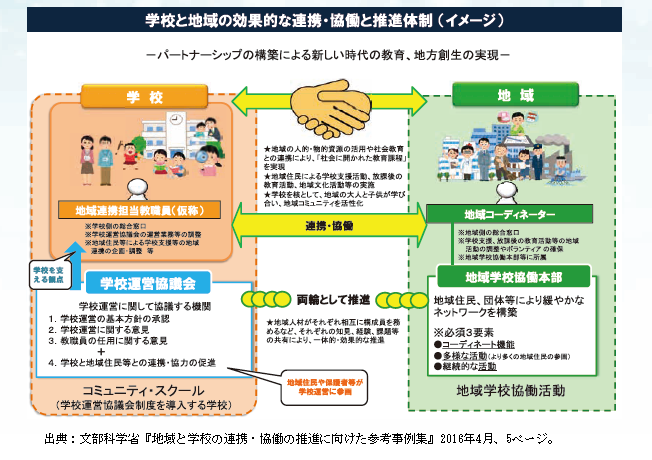

〇文部科学省にあっては、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)と地域学校協働活動(スクール・コミュニティ)が相互に補完し合い、両輪となって相乗効果を発揮していくことが期待される。下の図は、「学校と地域の効果的な連携・協働と推進体制」のイメージ図である。

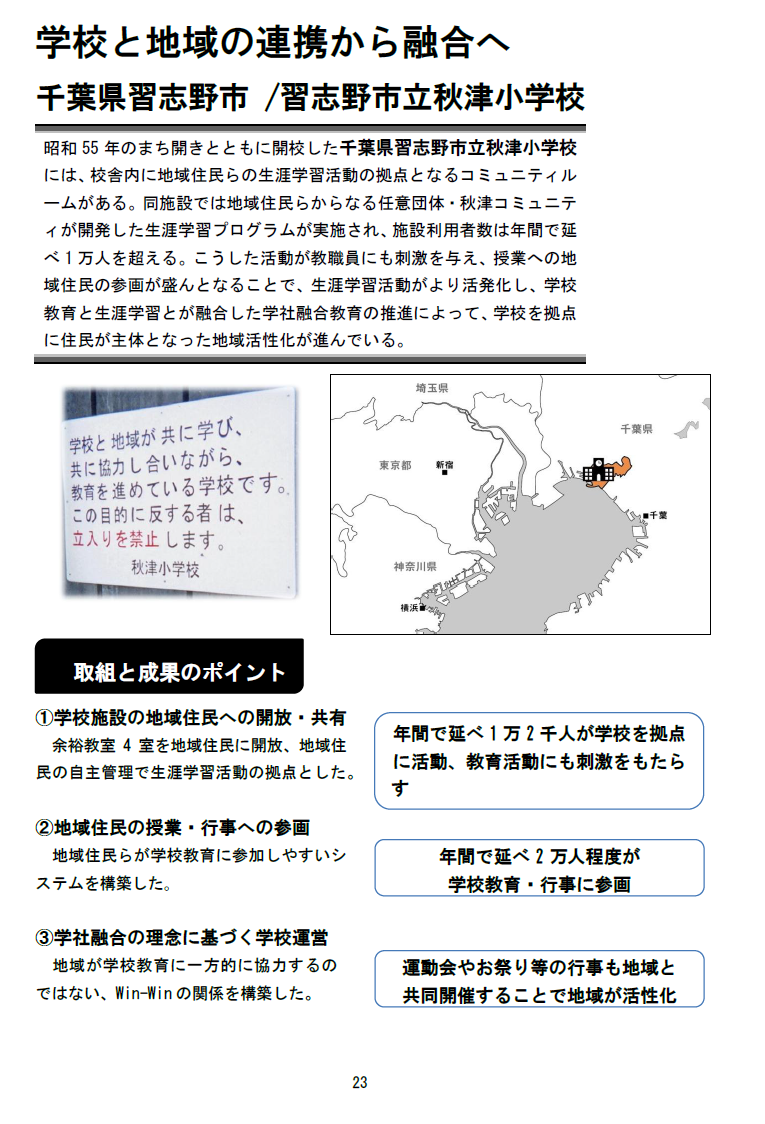

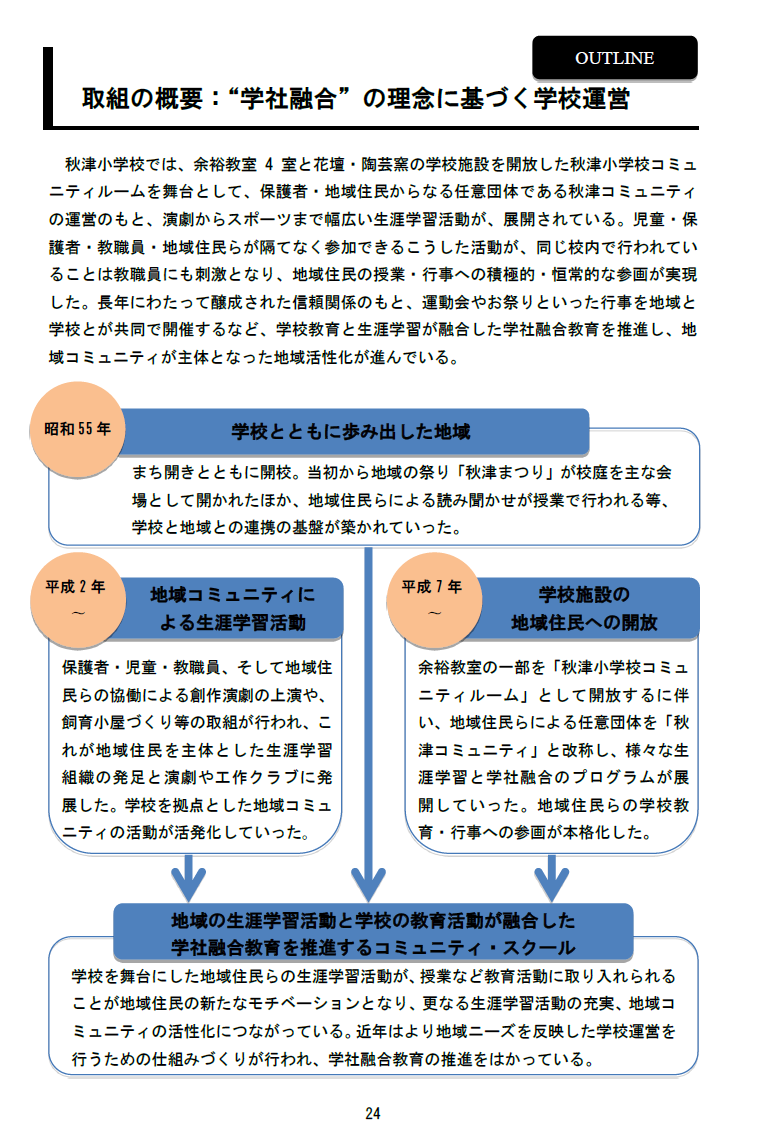

〇コミュニティ・スクールを導入し、スクール・コミュニティの実現を図っている先駆的な事例のひとつに、千葉県習志野市の秋津小学校の取り組みがある。コミュニティ・スクールの展開を主導したのは1996年度から1998年度にかけて校長を務めた宮崎稔(みやざき・みのる)である。スクール・コミュニティ(「秋津コミュニティ」と称する生涯学習を推進する任意団体)の創出に当初から関わった一人が岸裕司(きし・ゆうじ)である。筆者(阪野)の手もとにいま、宮崎稔著『学校も地域もひらく コミュニティ・スクール―無理せず、楽しく、かろやかに―』(農村漁村文化協会、2020年9月。以下[1])と岸裕司著『学校開放でまち育て―サスティナブルタウンをめざして―』(学芸出版社、2008年1月。以下[2])の2冊の本がある。

〇[1]は、秋津小学校での取り組みを中心に、単なる事例紹介ではなく、「学校と地域の融合(協働)」活動の実態と背景、今後の方向性などについて説述する。その際、「子どもの教育を地域の人とともに実践する」というコミュニティ・スクールと、「学校」(スクール)があるおかげで地域(コミュニティ)での生活が充実している」というスクール・コミュニティのあり方について言及する。そして宮崎は、学校と地域の協働活動を継続的に進めるためには、「できるときに」「無理なく」「たのしく」行うシステムを構築することが重要である、という(205ページ)。

〇[1]から、宮崎がいう「コミュニティ・スクール」や「学校と地域の協働活動」に関する基本理念等について、筆者が留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換)。

● 子どもの「学ぶ権利」は教師だけでなく、保護者や地域の人が協働することによってよりよく実現するものである。(23ページ)

● 学校で子どもと直接的にかかわらなくても、学校に関心を寄せて地域の子どものためにと緩(ゆる)やかに活動するという人がたくさんいることが、真の意味で地域の学校(コミュニティのスクール)というにふさわしい。(68ページ)

● 協働して教育活動をするための「ひらかれた学校」というのは、「学校対地域」というような2者の関係だけではなく、人と人の心がひらかれていること、教師と保護者や地域の人、地域の人同士が「タブーなく何でも話せる」という信頼関係、まさに「win・win」の関係がもっとも重要である。(119、122、158ページ)

● 学校が地域の人と協働して教育活動をすることは、子どもが多様な人と触れ合いながら社会性を身につけていくという子どもにとっての教育的な意義だけではない。まちづくりにもつながる大きな意義がある。学校を地域にひらいて子どもを核にした教育活動をすることは、大人にとっての生きがいやコミュニティづくりのきっかけになるという点でも大いに意義がある。(141、158、159ページ)

● 地域づくりにはネットワークよりもパッチワークが大事である。ネット(網)でつないでいく地域では、網の目から漏れてしまう人も出てくる。パッチワークは布で作成するから、網目からこぼれることはなく、地域を構成するどんな人も漏らさず仲間に入れていくことができる。また地域づくりには、点描画(てんびょうが)が重要である。点描画では、色の一点一点が存在感をもって絵を構成するための大事な要素である。地域づくりも筆で一色に塗りつぶすような画一的な手法ではなく、それぞれの色(個性)を生かしていくことによってよりよい地域になっていく。(153、154ページ)

● 学校のある日の授業でのかかわりだけがコミュニティ・スクールなのではなく、大人のいろいろな生活に対応したかかわり方があることが、コミュニティで子どもを育てることにつながるのである。また、学校という場でおこなうことだけが地域との協働というのではなく、地域のできるだけ多くの人が自分の都合に合わせてアイディアを出しながら、できるだけ多くの場で子どもにかかわるということが、本当の意味での協働である。(165ページ)

● 子どもはいずれは卒業する。教師も転勤する。しかし、地域の人はほとんどその地域に残る。地域の人がそこで知り合った人との活動で地域生活が充実してくるということは、個人としての生涯学習を越えて、地域づくりにもつながる。そして、地域が学校の「まるごと応援団」のようになってくると、学校のためだけというよりも地域のためになるといえる。子どもを核にして地域づくりがおこなわれているという関係を「スクールコミュニティ」という。(166、167ページ)

● コミュニティ・スクール事業の目的は何か。形式的に大人と子どもが同じ時間を共有しているというだけではコミュニティ・スクールの目的からは外れる。コミュニティ・スクールは住民自治のチャンスである。自分たちのまちを自分たちで創るという、そのような自治のチャンスがある場がコミュニティ・スクールである。自分の地域や地域の子どもをそして自分自身を、学校という場で自分らしさを発揮して生きているということにつながるようにすることが本来のコミュニティ・スクールの目的である。(185、186ページ)

〇[2]は、「小学校と地域が持つ3つの機能(「学ぶ」機能、「学校施設」機能、「子縁」機能)を活かしながら地域の諸課題の解決に挑みつつ、住民自治を進化・深化させている秋津の「まち育て」を紹介する。また、そんな「まちの価値」を慕ってUターン・Iターンする次世代を意図的に育てることによりニュータウンのゴースト化を防ぎ、サスティナブルタウン(持続可能なまち)をめざす『スクール・コミュニティ』づくりを展望する」(5ページ)。そして岸は、サスティナブルなまち育ての1単位コミュニティは「1住区の小学校区」が最適であるとし、「秋津コミュニティ」の理念・モットー・キーワードは「できるひとが、できるときに、無理なく、楽しく!」である、という(44、53ページ)。

〇[2]から、岸がいう「スクール・コミュニティ」や「学校と地域の協働活動」に関する基本理念等について、筆者が(改めて)留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。一部見出しは筆者)。

小学校と地域が持つ「3つの機能」

小学校を活動拠点とした生涯学習コミュニティの創生を通してまち育てを実践するためには、小学校とその住区が本来持っている「3つの機能」を活かすことが重要である。

①「学ぶ」機能の協働:小学校の「学ぶ」機能を住区民と協働して生かす手法である。教育界でいう「学社融合」(「学」は学校や学習、「社」は社会教育や地域社会)である。

②「学校施設」機能の共用・共有:「学校施設」機能を住区民との共用・共有により生かす手法である。「いつでもだれでもが利用できる、生涯学習や集い憩(いこ)う住区民の活動拠点」が必要かつ重要である。

③「子縁」の普及と共有化:「子縁」の普及と共有化によるその活かし方である。「子縁」を通してふれあう活動を小学校や住区内に意図的につくり出し、より多くの住区民が仲良くなるように普及しながら共有化する考え方と手法である。(59~62ページ)

大人も子どもを生涯学習の主体者とする「学社融合」

秋津では、子どもたちを取り巻くどんな大人でも、子どもと一緒に学ぶ主体者=ともに生涯学習の主体者ととらえ、その考え方を実践する教授法を「学社融合」と呼んでいる。この考え方は、「秋津モデル」に至った秋津の大発見であり、ほかで導入する際にはもっとも留意してほしいポイントである。(102ページ)

スクール・コミュニティがめざす「2つの目的」

「スクール・コミュニティ」(市民が自主運営する生涯学習学校)がめざす目的は次の2つである。①だれでもが、いつでもどこでも学べる、生涯学習のまち育てに寄与する学校と地域をつくること。②だれでもが、安心で安全に学び働き暮らせる、ノーマライゼーションのまち育てに寄与する学校と地域をつくること。(106、107ページ)

学校づくり・まち育て・子育ちの「三位一体」

スクール・コミュニティを推進する最大の視点は、「学校づくり・まち育て・子育ちは三位一体のこと」として取り組むことである。一般にこの三位は縦割り行政の言葉に象徴されるように、別々に推進されている。しかし、この三位は丸ごと地域に渾然一体(こんぜんいったい)となってからみあいながら存在し続け、しかも縦にも横にも切れないヒト・コト・モノである。課題は、スクール・コミュニティへの道を歩もうとする教育委員会を含む行政・学校・住区民の当事者3者が、互いにメリットが生まれるように「つなぐ」「コーディネーター」としてのものの見方をいかに身につけ、未来を明るく展望できるように実践するのかにかかっている。(109、110ページ)

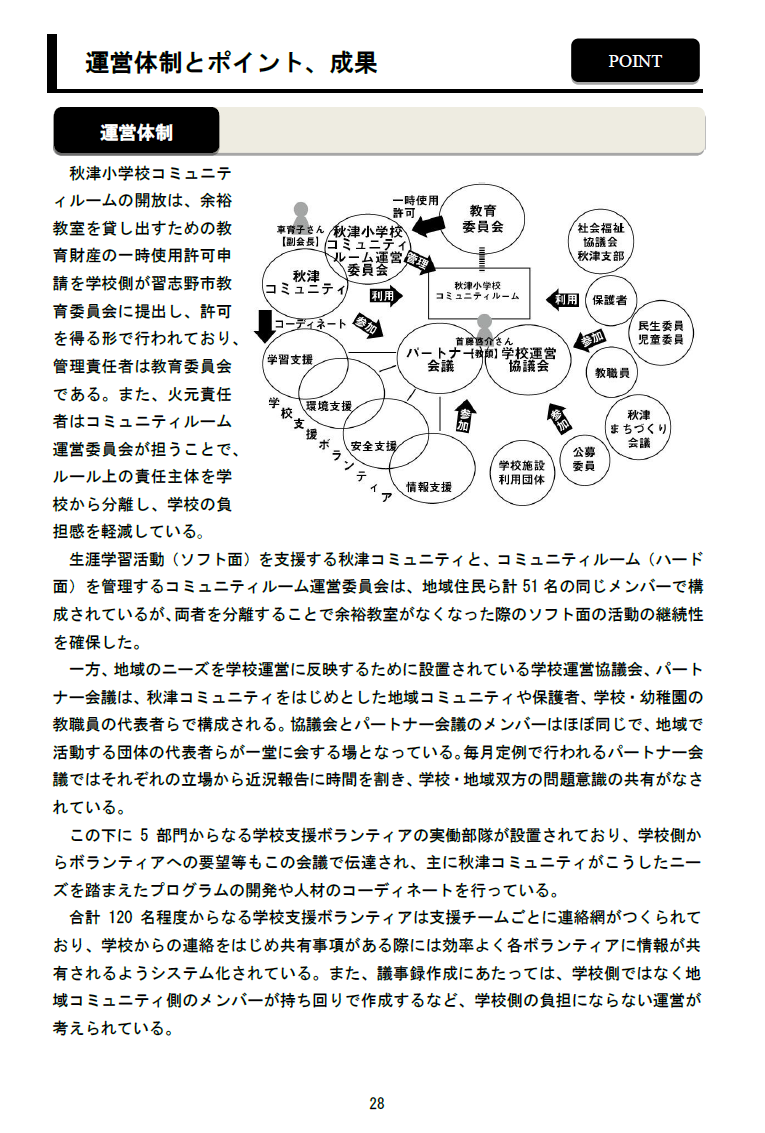

〇ここで、秋津小学校と秋津コミュニティによる「まち育ち」(まちづくり)の実践を理解するために、その具体的な取り組みについて紹介しておくことにする。少し古い資料になるが、総務省が2013年2月に報告した「地域活性化の拠点として学校を活用した地域づくり事例調査」に基づくものである。なお、2020年11月現在の習志野市の人口は17万5,292人、世帯数は8万1,985世帯、2020年3月末現在の高齢化率は23.3%(2020年9月15日現在、全国28.7%)、2020年4月現在の秋津小学校の学級数は12学級、児童数は237人である。

〇以上から、次の5点について述べておくことにする。

(1)超少子高齢人口減少社会が進展するなかで、地域社会は深刻かつ複雑な教育問題を抱えている。例えば、しばしば指摘される少子化の影響による公立学校の統廃合問題をはじめ、教員の多忙化と同僚性の形骸化、学校と保護者・地域住民との関係や地域住民同士の人間関係の希薄化、そして家族問題を含めた貧困・格差問題や相変わらずのいじめ・不登校問題などはその一例にすぎない。そんななかで、学校と地域・住民が連携・協働することによって、住民の個人的な達成感や自己有用感、生きがいなどを生み出すとともに、学校を中心とした地域・住民のネットワーク化が図られることになる。「秋津小学校と秋津コミュニティ」(「秋津モデル」)はその事例のひとつである。しかしいま、「秋津コミュニティ」においては(おいても)、役員の固定化やボス化、高齢化などが指摘され、秋津モデルを支える当事者意識をもった保護者・地域住民の確保・育成が喫緊の課題になっている。秋津モデルの「持続可能性」が問われるところである。

(2)コミュニティ・スクールはその展開によって、地域の活性化をめざす。それは別言すれば、「ソーシャル・キャピタルの醸成」である。ソーシャル・キャピタルは、いろいろな人々同士が社会的に、豊かにつながり(「ネットワーク」)、それに基づいて互いに信頼しあい(「信頼」)、“お互いさま”という想いから互いに支え合うこと(「互酬性の規範」)によって地域社会の諸問題が解決され、よりよい住民自治が進み、豊かな地域社会が創り出される、という論理である(本ブログ〈まちづくりと市民福祉教育〉(10)2012年9月10日投稿、参照)。秋津モデルでは、「ネットワーク」「信頼」「互酬性の規範」を構成要素とするソーシャル・キャピタルの形成・醸成を通して、「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」が子ども・教員・保護者・地域住民らの“共働”によって進められた、といえよう。全国のコミュニティ・スクールを牽引(けんいん)した、先駆的な取り組みのひとつである。

(3)ソーシャル・キャピタルの活用は、学校と子どもが抱える多様化・複雑化した課題の解決につながるか。コミュニティ・スクールが政策的に推進され、その成果が過剰に期待・注目されている。その要因には、文部科学省や教育委員会による厳しい管理体制や、そのもとでの形式主義や前例踏襲主義、事なかれ主義などによる学校経営・学校教育の問題や弊害があった(ある)。またその背景には、教育財政の拡大を難しくしている政治的・社会的な時代状況がある。コミュニティ・スクールが制度化され、保護者や地域住民の学校経営への参加が認められたとはいえ、それは限定的なものにとどまっている。「内」に開かれていない学校(学校経営、教育活動)が、先駆的と評される一部の例外を除いて、「外」に開かれるとは考えにくい。また、ソーシャル・キャピタルの高い地域と低い地域によって、そのあり様は大きく変わる。コミュニティ・スクールの推進を図るに際して、教育行政や管理職と現場教員や保護者などの考え方の相違が顕在化し、余計な対立や混乱を招く恐れなしとしない。さらに、教員の意識の変革や専門性の向上、創造性の発揮などを期待するとしても、そのための条件整備が十全になされているとはいえない。要するに、ソーシャル・キャピタル(論)がコミュニティ・スクールやスクール・コミュニティの推進を担保するとは言い切れない。

(4)コミュニティ・スクールやスクール・コミュニティはこれまで、子どもや地域の貧困や社会的排除の問題についていかに対応してきたか。子どもの学力格差は格差社会に起因するものであるとして、(外国籍の子どもを含めた)子どもの学習権保障や、家庭や地域の教育力の向上をいかに図ってきたか。いま、その取り組みと成果が問われる。学校は相変わらず、子どもを選別し、階層を再生産し、特定の階層の代弁者としての学校であり続けている。「ものを言わない」あるいは「ものを言えない」保護者や地域住民を教育や社会の片隅に追いやっている。そこにはまた、自己責任論が見え隠れする。それらに立ち向かう“学び”を深め、“つながり”を構築することがコミュニティ・スクールやスクール・コミュニティに強く求められる。しかしそれは、対症療法なものにとどまりがちである。そこで求められるのが、地元自治体や政府に対するボトムアップ型の教育・社会運動である。しかも、それによって制度化された(画一化・平準化された)施策・事業については、個々の学校や地域がそれぞれの立場や視点で再検証することが必要かつ重要となる。ここではじめて、二つとして同じものはない、唯一無二のコミュニティ・スクールやスクール・コミュニテが成立することになる。

(5)「秋津コミュニティ」では、「自助・共助、最後に公助のまち育て」という理念に基づいてさまざまな事業・活動を推進してきた。特に「最後に公助のまち育て」「行政頼みは最後の最後」は、「秋津のまちへの税金誘導は、下品な市民がする地域エゴである」という考え方による([2]192~193ページ)。しかし、学校や地域社会の限界を超えた「自助」は、学校や地域社会を破壊する。「共助」は、ヒト・モノ・カネ・情報(+岸がいうトキ)などを持たない者同士の支えあいを強制することにもなり、「共助」の基盤そのものを破壊する。「最後に公助」は、国や自治体の役割を後退させ、学校や地域社会、保護者や地域住民の自己責任を強調することになる。十分に留意すべきところである。

〇加えて、「秋津コミュニティ」による地域づくりの可能性と課題について、ひとつの言説を紹介しておく。川崎未美(東洋英和女学院大学、2007年3月)によるものである([2]174~175、176ページ)。

補遺

文部科学省は、2013年度より、コミュニティ・スクールの導入および拡充を推進する教育委員会や学校関係者等に対して、「コミュニティ・スクール推進員(CSマイスター)」を派遣し、推進体制の構築や取り組みの充実の促進を図っている。2020年度においては、33名のCSマイスターが文部科学省によって委嘱されている。CSマイスターについて、宮崎稔は次のように述べている。「コミュニティ・スクール事業では、マイスターと呼ばれる人が文部科学省から委嘱を受けて各地に出向いて広めてくださっています。でも私は、マイスターではありません。だから、文部科学省の考え方を広めることにとらわれず、コミュニティと学校との関係づくりの意味について自由に述べることができます」([1]205~206ページ)。付記しておきたい。

付記

筆者の手もとにはいま、[2]以外に、岸裕司の本は3冊ある。

①『学校を基地に〈お父さんの〉まちづくり―元気コミュニティ! 秋津』太郎次郎社、1999年3月。

佐藤学/21世紀の学校の先どりが、ここで起こっている。寺脇研/私など、こんなに楽しい街なら秋津に引越してみたい、とついつい思ってしまいます。斎藤茂男/これからの教育を指し示している原動力である。(「帯」より)

②『「地域暮らし」宣言―学校はコミュニティ・アート!―』太郎次郎社エディタス、2003年12月。

大人がいちばん楽しんでるまち。/会社人から地域人になったお父さんたち、「病院通いより学校通い」のお年より、多様な大人のなかでゆっくり育つ「子育ち」支援。学校からはじまるまちづくり。/地域のみなさん、学校で会いましょう。(「帯」より)

③『中高年パワーが学校とまちをつくる』岩波書店、2005年10月。

子どもがのびのび、おとながいきいき、楽しくてやさしい町。そんな町を、ほとんどただでつくった男が、秘訣を明かした。あなたも、やってみませんか!/堀田力(「帯」より)

社会的処方とリンクワーカー:お医者さんが取り組む“オモロイ”はじめの一歩―西智弘編著『社会的処方』読後メモ―

〇筆者(阪野)の手もとにいま、「オモロイ」(面白い)本がある。西智弘編著『社会的処方―孤立という病を地域のつながりで治す方法―』(学芸出版社、2020年2月。以下[本書])がそれである。西知宏(にし・ともひろ)は緩和ケア内科医である、そのことが先ず驚きである。

〇本書でいう「社会的処方」(social prescribing)とは、社会的孤立という現代病を、薬と同じように、「地域とのつながり」を処方することによって治すひとつの方法である。具体的には、「地域における多様な活動や文化サークルなどとマッチングさせることにより、患者が自律的に生きていけるように支援するとともに、ケアの持続性を高める仕組み」(25ページ)をいう。それは、「医療者だけの仕組みではない。市民一人一人が、お互いに支え合い、地域で元気に暮らしていくための仕組み」(11ページ)である。すなわち、「市民活動が誰かの薬になるらしい。それなら100歳まで生きてみたい」(山崎亮:本書「帯」)と思わせる活動であり、仕組みである。本書では、社会的処方の基本的な考え方について説述し、社会的処方が制度化されているイギリスや各地に広がりつつある日本の実践事例を紹介している。本書は一言でいえば、社会的処方に向けた啓発書である。

〇社会的処方に欠かせない存在に、「リンクワーカー」(Link Worker)と呼ばれるヒトがいる。そのヒト(職種)が社会的処方の要(かなめ)となる。リンクワーカーは、「社会的処方をしたい医療者からの依頼を受けて、患者や家族に面会し、社会的処方を受ける(処方先の)地域活動とマッチングさせる(つなげる)」(51ページ)のが仕事である。イギリスでは、1980年頃から各地で取り組みが始まり、主に非医療者がその仕事を担ってきている。そして、リンクワーカーは、研修を受けてある程度の支援スキルを認定され、フォローアップを受けながらそのスキルを維持している。

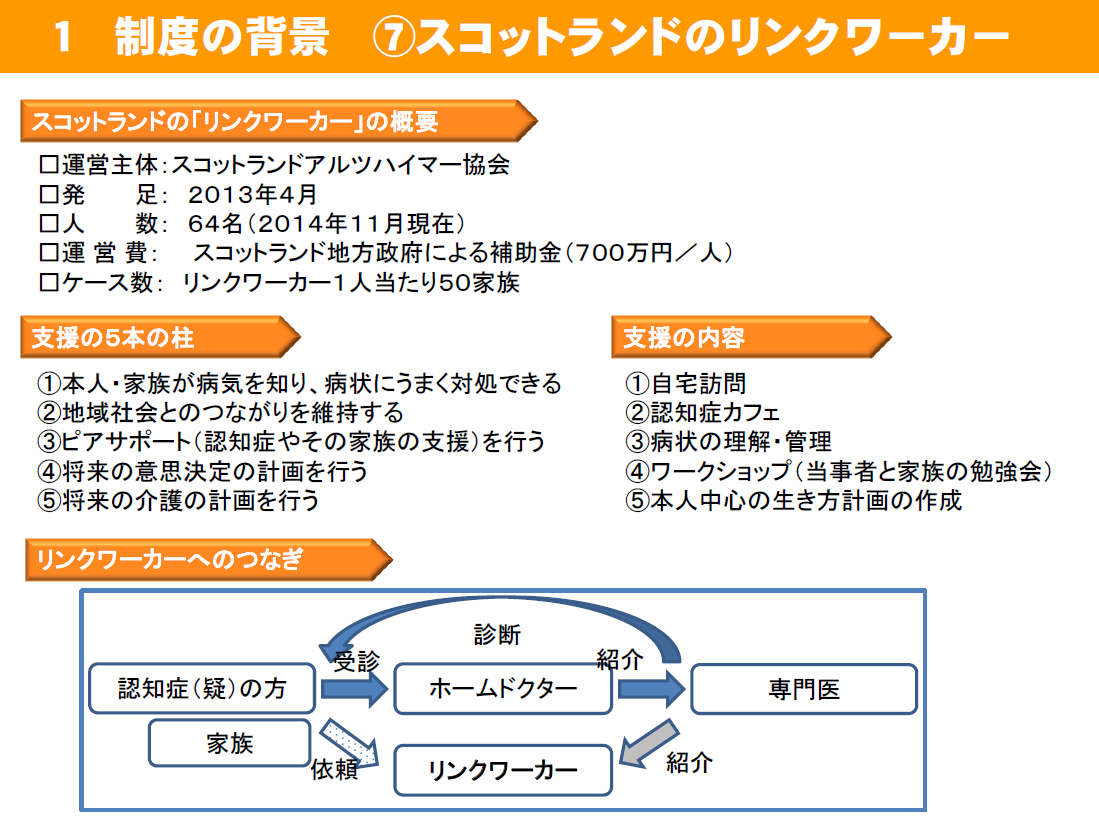

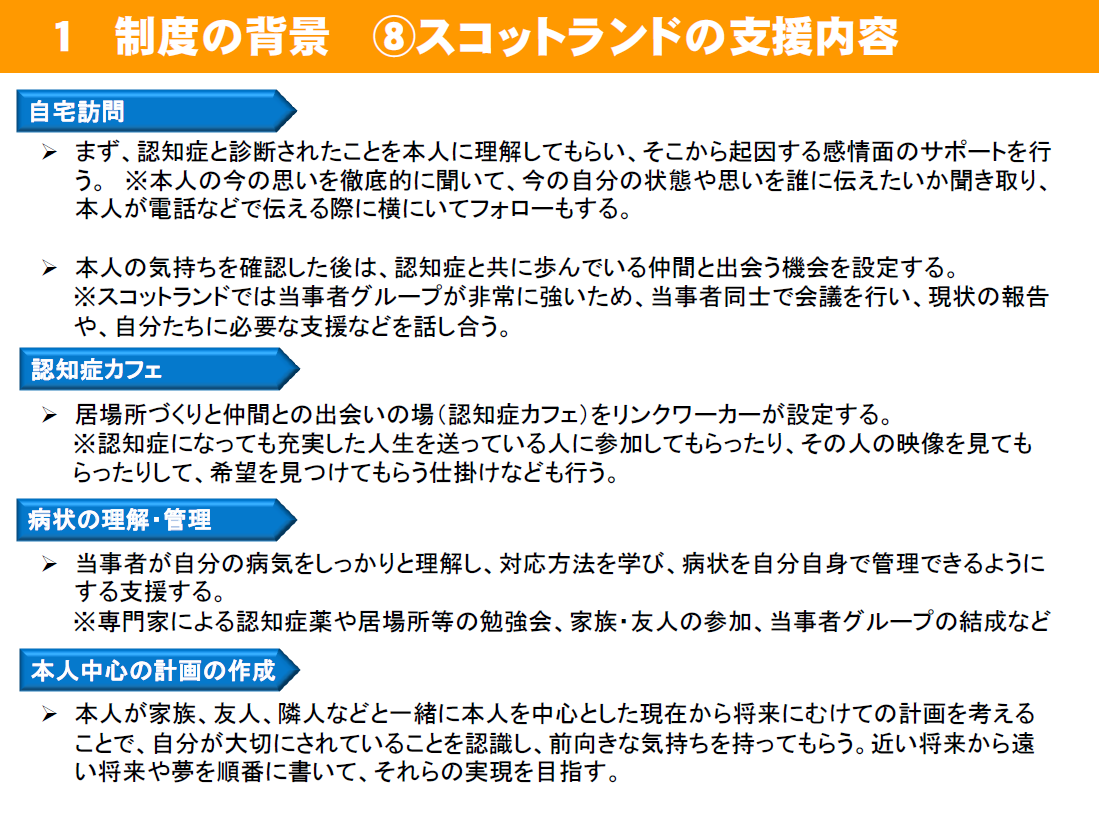

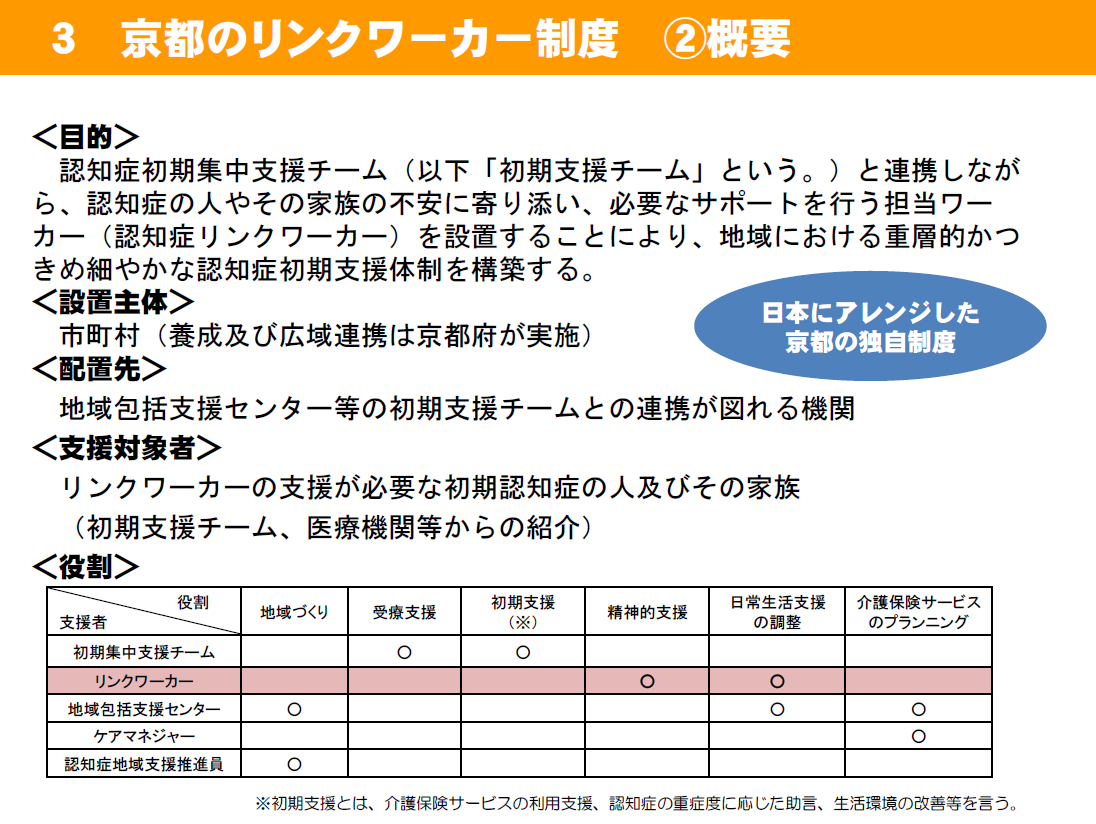

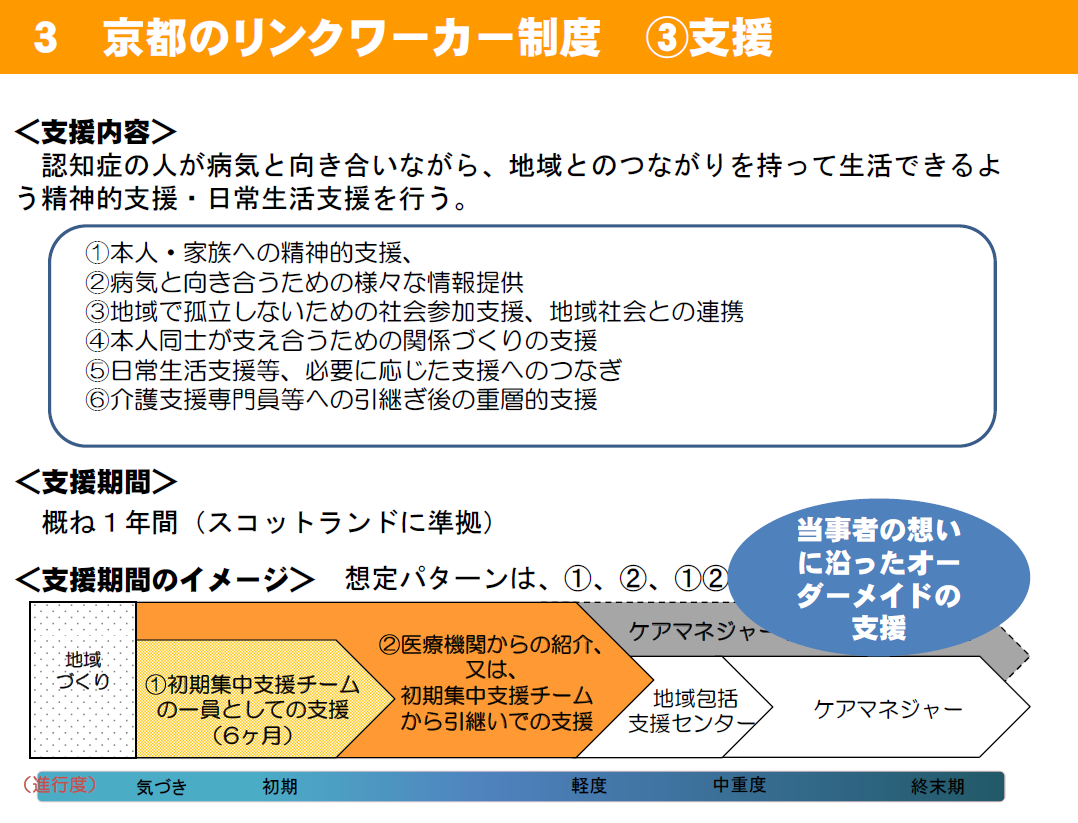

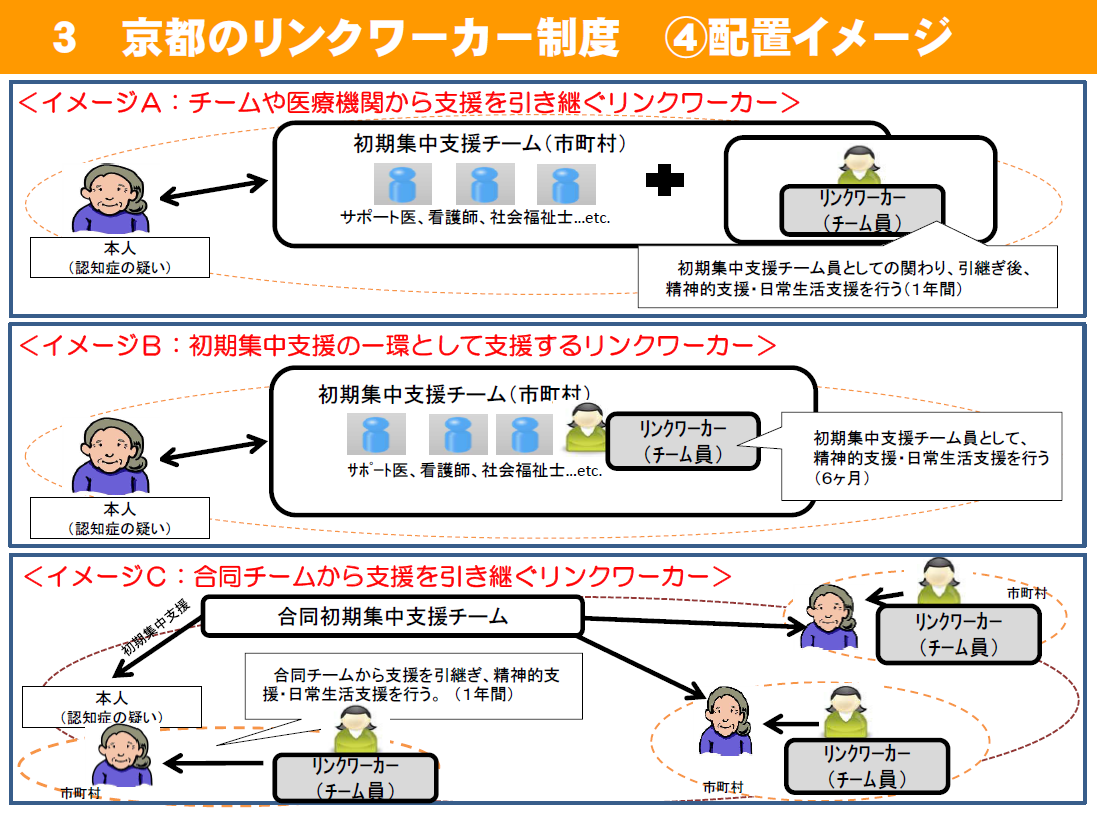

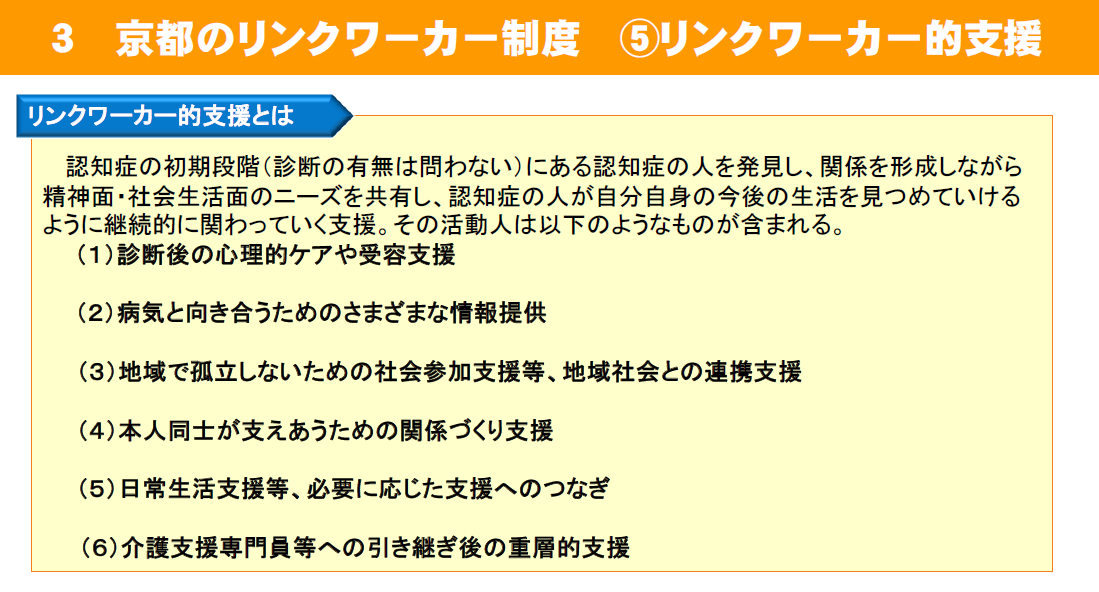

〇日本ではまだ、「リンクワーカー」は馴染みのない言葉である。リンクワーカー的な存在として、地域包括支援センターや社会福祉協議会、ボランティアセンター、保健所などのソーシャルワーカーやケアマネジャー、コーディネーター、民生委員・児童委員などを想定しておきたい。なお、京都府では2015年度に「認知症リンクワーカー」制度を設け、その養成・研修に取り組んでいる。

〇本書から、社会的処方の基本理念について、筆者が留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは一部筆者)。

「マイナスをプラスにするのではなく、プラスをダブルプラスへ」というアプローチ

社会的処方は人を「健康な状態にすること」を目的にするのではない。/「健康」というものはそもそも、人が幸せに生きていくための手段であって、それが目的となるべきものではない。WHO(世界保健機関)が定義する「健康」すなわち「身体的(肉体的)、精神的及び社会的に完全に良好な状態」ではなくても、その人が幸せに生きる方法はある。社会的処方は、それぞれの身体的・精神的・社会的に不完全な部分を埋めて、完全な状態にするためのアプローチではない。むしろ、人がもつデコボコをありのままに生かし、生きがいに注目し、幸せを追求していくためのアプローチだ。マイナスをプラスにするのではなく、プラスをダブルプラスにしていく(アプローチである)。(40、41ページ)

「どんな人でも地域をよくする能力・知識・技術を持っている」という信念

(イギリスにおける社会的処方のパイオニアのひとつは、1984年に設立されたコミュニティセンターの「ブロムリ―・バイ・ボウセンター(Bromley by Bow Centre:BBBC)」である。)BBBCの基本思想としてまず押さえておきたいのは、「Asset Based Community Development:ABCD」という考え方だ。地域を「解決すべき課題の塊(かたまり)」ではなく「解決手段のための資源に溢(あふ)れたエリア」と捉え、住民が主体となって課題に取り組む参加型プログラムのこと。基盤にあるのは「どんな人でも地域をよくする能力・知識・技術を持っている」という信念。たとえば「貧しい人がいる」場合、問題なのは人ではなく「貧困があること(状況)」。それに対応し解決に向く力をつけるものはなにか? という考え方になる。/そして、地元住民とのパートナーシップを築きつつ、“right for me or other people”(私にとって正しいことなのか、他の誰かにとって正しいことなのか)を考えることが大切。どうやって住民とつながりを持つか? を考えたときに、こういった考えに基づいて多様な人が「いつでも来られる場」があることは大きい。(57、58ページ)

「自分にはできないけど、できる人は知っている」という価値

これまでも、日本では「近所のおせっかいおばさん」や「町内会長的な地域の顔役おじさん」などが、その地区の地域資源を把握し、困っている人を見つければ世話をやいたりということが普通に行われてきた。「自分にはできないけれど、できる人は知っている」というのは大きな価値だ。/日本においてリンクワーカーを養成するときに、「制度にするのか、文化にするのか」というのは悩ましい問題だ。「制度にする」というのは、イギリスのように研修システムと資格の認定を行って、その資格をもった人を中心に社会的処方を進めていくという考え。一方で、「文化にする」というのは、リンクワーカーのコンセプト(基本的な考え方)、心構えやスキルを広く共有し、できる人ができる範囲でやっていこうという考え。/「リンクワーカーらしさ」は、「人と地域に好奇心を持ち続ける」ことにある。/日本に広めていきたいのは、「文化」としてのリンクワーカーである。まちにいる誰しもが、つなげるときにつなげる範囲でつないでみる。まちのみんなが「リンクワーカー的」にはたらく社会だ。(63~64、66、70ページ)

〇岡らにあっては、社会的処方を有効なものにするためには、リンクワーカーに4つの「スキル」が求められる。①聴く(「おばちゃん力」で入り込む)、②経験を宝にする(どんな経験もだれかの「オモロ」になる)、③笑わせる(嬉しい・楽しい・ふるえる)、④つなげる(おせっかいは大切に)、である(71ページ)。それを別言すれば、温かい雰囲気のなかで相手の話に耳を傾け、いろいろな経験に何らかの面白さを見出し、それをお互いが柔軟に受け止めて楽しみ、豊かなおせっかいをしてつなげる(仲介・調整)、というスキルである。

〇そして、その社会的処方の基盤を成す「哲学」として、岡らは次の3点を指摘する。

● まちのなかで暮らしている一人一人の存在そのものが価値であり、宝であり、それは「オモロ」につながっているということ。

● 障害や病気があってもなくても、一人一人がやりたい小さなことを気軽に口に出すことができ、それを「いいね!」と応援してくれる人たちがいる環境が大切だということ。

● まちのなかで皆が、自分なりの表現に没頭、熱中して取り組んでいく中で、結果的に多世代が交流し、つながっていくのだということ。(211ページ)

〇ここで、社会的処方についての理解を進めるために、7つの事例についてその概要を紹介しておくことにする。

● 横浜市の「Co-Minkan」(こうみんかん)/Co-Minkanは私設公民館であり、地域の人たちが「つどう」「まなぶ」「むすぶ」「まちの茶の間」である。そこでは、専門家主導型ではなく、生活者主導型の「教育ならぬ共育」が行われている。

● 兵庫県・豊岡市の「モバイル屋台de健康カフェ」/医者が屋台を引いて街に繰り出し、コーヒーを配る。そこでは、世間話の延長戦上で健康相談にのることができ、屋台という装置が地域のつながりの場(「小規模多機能な場」)にもなっている。

● 福井県・高浜町の「愛煙家座談会」/座談会のスタンスは、「禁煙を促す」というものではなく、「禁煙を否定せず、喫煙を通じて健康を考え直すきっかけを提供する」というものである。「愛煙家登山」で、山頂で吸う一服は「この上なくおいしい」という。

● 京都市の「京都ソリデール」/高齢者と学生がひとつ屋根の下で暮らす次世代下宿・異世代ホームシェアである。そこでは、「若者が高齢者を支え」「高齢者も若者を支えている」という関係性がつくられている。「ソリデール」とはフランス語で「連帯の」を意味する。

● 川崎市・武蔵小杉の「こすぎナイトキャンパス」/「本を読んでこなくてもいい」という読書会である。「本をネタにして、自分が話したいことを話す」、「本」を媒介にして本と人、人と人、新しい出会いをつくっていくことをめざしている。

● 横浜市の地域活動支援センター「ひふみ」の「アーティストとともに過ごす時間」/センターの利用者が主体になって、地域に暮らす精神障害のある人たちとともに、ミュージカルなディスコを企画・実施する。福祉イベントだから、「このくらいでいいか」という妥協はそこにはない。

● 岐阜県・可児市の「文化創造センターala」/市民が抱える生活課題や社会的課題を解決するために、「アートを通じた体験の機会」を多様に提供している。「問題校」と呼ばれた高校で演劇表現ワークショップに取り組み、それによって生徒の自己肯定感が育ち、高校での問題行動も減少している。

〇周知のように、貧困や生活環境が健康や疾病に作用する。社会・経済格差が健康格差をもたらす。これを別の観点から言えば、以上の言説は、WHOが主導する「健康の社会的決定要因」(Social Determinants of Health:SDH)に関するそれに通じる。すなわち、SDHに対していかなる社会的処方で対応するか、が問われることになる。

〇ここで、WHOが2003年に出版した『健康の社会的決定要因 確かな事実(第2版)』(Social Determinants of Health:THE SOLID FACTS,2nd edition)が想起される。そこでは、健康の社会的決定要因として次の10項目について説明している。社会的処方についての重要な視点や枠組みを見出すとともに、その内容や方法について探究することができよう(リチャード・ウィルキンソン、マイケル・マーモット編/WHO健康都市研究協力センター・日本健康都市学会訳『健康の社会的決定要因(第2版)』特定非営利活動法人健康都市推進会議、2004年)。

1. 社会格差(the social gradient)

どの社会でもその最下層部に近いほど平均余命は短く、多くの疾病が見受けられる。健康政策は健康の社会的・経済的決定要因について取り組まなければならない。

2. ストレス(stress)

ストレスの多い環境は人々を不安に陥らせ、立向かう気力をそぎ、健康を損ない、ひいては死を早めることもある。

3. 幼少期(early life)

人生の良いスタートを切ることは、母子を支援することである。幼少期の発達や教育の健康に及ぼす影響は生涯続く。

4. 社会的排除(social exclusion)

貧困の中での人生は短いものとなる。貧困、社会的排除や差別は困窮、憤(いきどお)りなどを引き起こし、命を縮めてしまう。

5. 労働(work)

職場でのストレスは疾病のリスクを高める。仕事に対してコントロールができる人ほど、健康状態が良好である。

6. 失業(unemployment)

雇用の安定は健康、福祉、仕事の満足度を高める。失業率が高まるほど病気にかかりやすくなり、早死をもたらす。

7. 社会的支援(social support)

友情、良好な人間の社会的関係、確立された支援ネットワークにより、家庭・職場・地域社会における健康が推進される。

8. 薬物依存(addiction)

アルコール・薬物・たばこを習慣とし、健康を害してしまうのは個人の責任ではあるものの、常用に至るにはさまざまな社会的環境も影響している。

9. 食品(food)

世界の市場は食糧の供給に大きく関わっているため、健康的な食品の確保は政治的問題である。

10. 交通(transport)

健康を重視した交通システムとは、公共輸送機関の整備により自動車の利用を減らし、徒歩や自転車の利用を奨励することを指している。

〇唐突ではあるが、今次の菅政権がめざす社会像は、「自助・共助・公助、そして絆」であるという。そこでは、自助が最優先され(「自助ファースト」)、深刻な生活課題や劣悪な生活環境などを個人が引く受けることをよしとする。すなわち、格差社会や分断社会が進み、コロナ禍の真っただなかにあって、人びとにさらなる自助や共助を促している。それは、公的責任を放棄し、人びとの善意や絆にすりかえようとするものである。

〇しかも、その善意はときに、思考停止を生み、屈辱を与える。絆は包摂と排除の二面性を持ち、解放を妨げ自由を奪う。

〇社会的処方は、人びとが抱える日常生活上の現状から問題点を抉(えぐ)り出し、その原因を明らかにし、それを解決するための対策を講じる。とともに、文化や芸術などのアートと同様に、多様で柔軟な価値観や考え方を育み、人びとの生きる力を高め、地域共生や社会的包摂を創出する。それゆえに、社会的処方は、現代の政治・経済・社会が歴史的・構造的に抱える矛盾や問題点に無関心ではいられない。

〇自助や共助についての抽象的・観念的な考えをベースに、単に生活に楽しみや生きがい、潤(うるお)いをもたらすツールとして社会的処方を捉えるとすれば、そこには必然的に“限界”や“危うさ”が生じる。限界を恐れる必要はないが、事態はそれほど甘くはない。この点に留意しながら、「お医者さんが取り組む“オモロイ”はじめの一歩」の成り行きを注視したい。これが筆者(阪野)の本書についての正直な感想である。

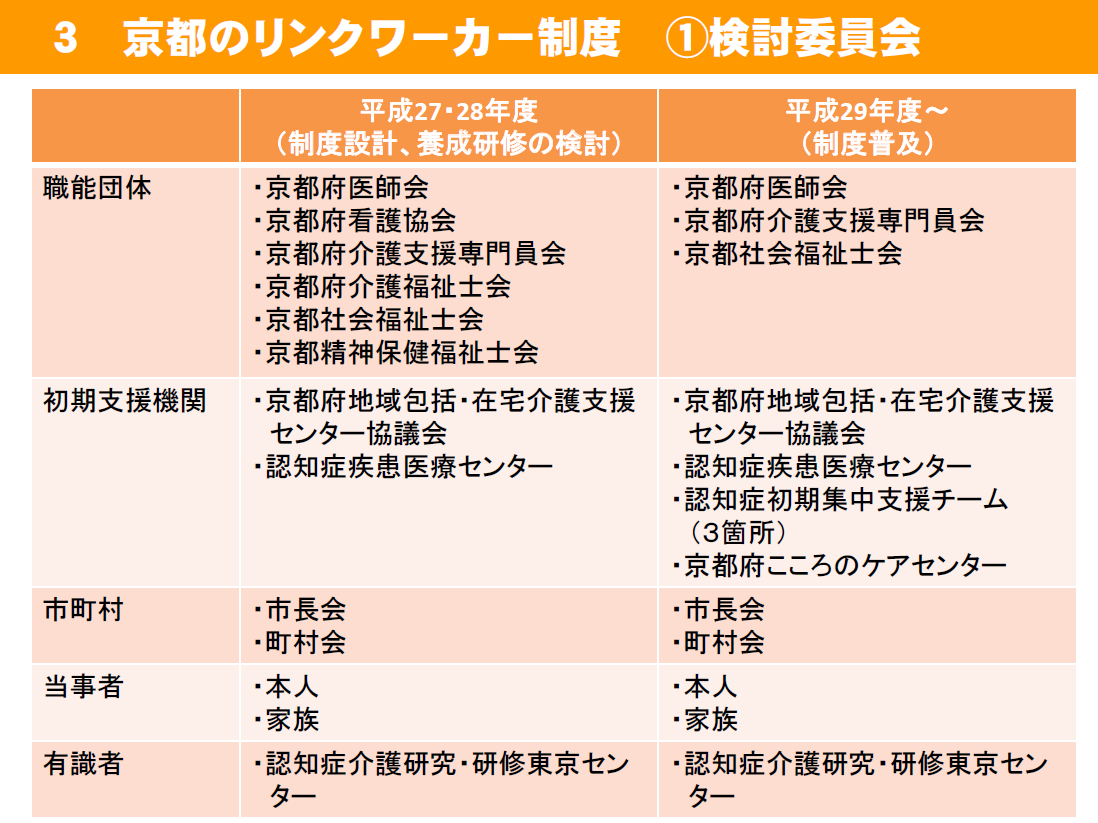

補遺-京都のリンクワーカー制度の概要-

注

(1)以上は、「認知症リンクワーカー制度について」京都府健康福祉部高齢者支援課、2019年9月 より抜粋。

(2)2015年度~2018年度のリンクワーカー養成研修修了者は26市町村・府で171名、現在の配置市町村は6市町村で15名を数えている。

「ふつう」別考―深澤直人著『ふつう』と佐野洋子著『ふつうがえらい』等のワンポイントメモ―

〇「ふつう」は私とあなたの「あいだ」にある。(私は、周りのあなたとの類似性を重視し、そこに安寧や安心を感じる。私は、周りのあなたとの相異性に緊張し、そこに不安や劣等感を感じる。)/私は「ふつう」を求め、あなたを「ふつう」にさせる。(私は、人並みを求め、周りから目立つあなたを攻撃する。)/「ふつう」は私とあなたの「ふだん」にある。(私が「ふつう」を意識するのは、日常の生活場面においてである。)/そして、「ふつう」の隣に「特別」がある。(私には独自性欲求があり、それが自尊感情を高める一方で、孤独感や差別意識・偏見を生む。)

〇こんなことを思いながら、深澤直人(ふかさわなおと)の『ふつう』(D&DEPARTMENT PROJECT、2020年7月。以下[1])と佐野洋子の『ふつうがえらい』(新潮文庫、新潮社、1995年3月。以下[2])を読んだ。深澤は世界的に有名な(身の回りにあるさまざまな製品をデザインする)プロダクトデザイナーである。深澤のデザイナー活動のテーマや哲学は、「ふつう」という概念にある。それは、「ふつう」という価値が日本人の生活の根底をなすことによる。[1]は、その「ふつう」について雑誌に15年間にわたって連載したコラムを書籍化したものである。佐野(1938年~2010年)は、絵本作家、エッセイストであり、代表作に絵本『100万回生きたねこ』(講談社、1977年10月)がある。[2]には、佐野が自分を「生きる」ことの思いや行動を装飾のない「なま」の文章に乗せた73篇のエッセイ(「世間話」)が収められている。それらは単純明快で、歯に衣着せぬストレートなところが面白い。

〇[1]では、「ふつう」の良さに気づき、「ふつう」は「日常のあたりまえに通り過ぎる出来事を自覚したときに感じるもの」(26ページ)であるという思いに至る。そんななかから、筆者が留意したい一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

知識の世界とリアルな世界の「ふつう」 ―経験に基づくリアルな世界の「ふつう」が人間を幸せにする―

頭で勝手に思い込んでいるものと、目で見ているものの形は違う。人間は実際にそのものを目の前にして見ているときでさえも、思い込んだ形をしているように捉えてしまう。極端な言い方をすれば目に見えるすべてはその人の概念であって先入観が成す世界なのかもしれない。先入観を成すものは経験なしに得た情報である場合が多い。デザインをしていると二つの世界の存在が見えてくる。一つは他から得た情報とその集積の知識が成す世界。これを「常識」とか「ふつう」とか言うのかもしれない。もう一つは先入観なく見た、あるいは感じたそのままの世界。経験から得た情報とその集積としてのリアルな世界である。これも言ってみれば「ふつう」である。人間はこの二つの世界観と二つの「ふつう」を持ち合わせ、そこを頻繁に行き来している。人は後者のようなリアルな「ふつう」に出会ったとき、自己の思い込みや先入観に気付き、「あ~、な~んだ、これもふつうなんだ」などと安心したり、驚いたりしていい気持ちになる。身体は常にリアルに触れているのに、思考は与えられた情報を信じている。だから既に触れていた感触を何かによって自覚させられたとき、はっとするのだ。(中略)リアルな世界の「ふつう」に触れたとき人間は幸せになる。(52~54ページ)

「変える」ことと「変えない」デザイン ―デザインはしっくりいっていないことを正し、改善することである―

長く使われてきたものは、もう生活の分子になっているから簡単に変えようとしてはいけない。「保守的」といわれるかもしれないが、「保守」ということばには二つの意味がある。一つは、「正常な状態を保つこと」。もう一つは、「旧来の風習・伝統・考え方などを重んじて守っていこうとすること」。それは、まさしく長い年月を経て「ふつう」になってきたことを「ふつう」のままにしておこう(と)することだと思った。保守の反対は革新で、その意味は旧来の制度を改めて新しく変えることである。制度を改革するのであって、よいものを新しく作ることとは違う。変えるのではなく、しっくりいっていないことを正し、改善すること。デザインは「変える」こととか「新しく」作ることだと思い込んでいる人は少なくない。そういったデザインの一般論に反抗して「変えない」ということは易(やさ)しくない。「自分のデザイン」というような気持ちを捨てなければならない。でも、そうやっていいものを継承して現在の生活に合わせて少しずつ直していこうとすれば、いつか自然に新しいものがぽろっと生まれる時がある。新しいのに、ずっといいものと繋がっているようなものができる時がある。(201~203ページ)

「美しい」と「いい雰囲気」をつくるデザイン ―デザインは暮らしという全体の「雰囲気」をつくることである―

椅子や家具をデザインする時も、心がけるのは、もはや「形」とか「自己表現」などでは、毛頭ない。いい雰囲気を醸(かも)し出す物かどうか、を問いながら、私はデザインする。(中略)いい雰囲気とは、調和の事かもしれない。(中略)「綺麗」とか「美しい」という事は、それがよい物かどうかを決める、最も重要な事ではない。「雰囲気がいい」事のほうが上である。物が、単一で美しい、などという事など、ないのだ。雰囲気を醸し出す物でなければ、「いいデザイン」とは言えない。新しければいい、などという事はデザインの基準ではない。/「いい感じ」を醸し出す物が、「いい雰囲気」をつくる。デザイナーは、物だけをデザインしてはいられない。暮らしという全体の「雰囲気」をつくらなければいけない。結局は、空気をつくるのだ。(310~312ページ)

〇以上を要するに、①事実(本物)に触れる経験、②「ふつう」になったものを「変えない」デザイン、③空気(意識)を醸成するデザインが重要であるというのであろう。唐突ながら、これらは「まちづくりと市民福祉教育」にも通底する。誤解を恐れずにそれを別言すれば、まちづくりはそのまちの歴史や文化によって生み出された「ふつう」を磨くことである、と言えようか。

〇[2]では、「ふつう」はシンプルであり、「えらい」は生まれてから死ぬまでの、誰もが行う人間の野性的な、普段の営みにこそあるという思いに至る。ここでは、河合隼雄(1928年~2007年。臨床心理学)の「解説」文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

ふつうの人とえらい人 ―「ふつう」は「生き物であれば、誰でも持っているもの」であり、「よくいきている」ふつうの人のほうがえらい―

「正しいというのは正義というのではない。」(192ページ)/「正義」の方は必ず理由をもっている。「かくかくしかじか」という理由によって正しいという。それは理由によって支えられており、その理由はイデオロギーとかによって支えられている。つまり、それは正しい理論、正しい認識、などというものによって支えられ、立派に見えるけれど、そこから知らぬ間に生きた人間が消え去ってしまう。それに対して、佐野洋子のいう「正しい」は、まず生きた人間が先行している。生きた人間の存在を通して、正しいという叫びがとびだしてくる。「私は野性の中にある知性こそが、本当の知性だ、そして、それは人間が生き物であれば、誰もが持っているものだと思う。」(193ページ)と書かれている。/「誰でも持っているもの」を言いかえると「ふつう」になる。その「ふつうがえらい」のだ。(中略)現代人は自分が「生き物」であることを忘れているのだ。うまくやったり、努力したりすれば何でもできる、と思いすぎている。今世紀になってテクノロジーが異常に発達したので、うまくやれば何でも可能と思いすぎているのだ。「えらい」人を見ると、自分も同じように「えらく」なろうとする。そのことによって無理をしすぎて、「生き物」である自分を見失ってしまうのだ。そのような偽物の「えらさ」ではなく、「生き物であれば、誰でも持っているもの」としての「ふつう」のところに、でんと腰をすえると、世間の評価と関係のない「えらさ」を獲得できる。しかし、そのためには、人はひとりひとり個人差があり、自分ではどうしようもない欠点が沢山あることをはっきりと認識する必要がある。(285~286ページ)

〇筆者の手もとに、精神科医である泉谷閑示(いずみやかんじ)の『「普通がいい」という病』(講談社現代新書、講談社、2006年10月。以下[3])と車椅子の「障害当事者講師」である小林亮平の『普通じゃなくなった人生』(文芸社、2014年3月。以下[4])がある。[3]にこういう一文がある。

ある親御さんが、「私は、息子に普通の子になって欲しかった。ある時、息子は『普通って何!』と言った。私は、何でもいいから普通に、みんなと足並みを揃えて欲しいって思って育ててきた。普通じゃないと他人に説明できないから、ただ分かりやすい人になって欲しいという気持ちだった」と、話されたことがありました(中略)。/しかし、どんな人も、決して最初から「普通」を求めていたはずはありません。/この親御さんの場合は、ご自身が幼い頃から周囲の視線や言葉によって傷ついてきた歴史があって、「普通」でないことはこんなにもまずいことなのかと考えるようになった。それで、どこか窮屈さを感じながらも、「普通」におびえ、「普通」に憧(あこが)れ、「普通」を演じるようになった。そして、わが子もそうやって生きるべきだと考えるようになったのです。(41、42ページ)

〇この一文から、「普通」は「考えや行動が同じ」であり、「他人に説明しなくても分かる状態」をいうのであろう。また、「普通」は、「一般的」「標準的」「多数派」といった意味をもち、自分が所属する「世間」(集団や組織)との関係性の調和を重視する日本文化(日本人)の伝統的な価値観である。「普通」の認知領域や設定基準によって、積極的・肯定的、消極的・否定的、あるいは好意的・非好意的な感情や思考・行動を生む。そして、周りの人への気配りが共有され、周りの人と調和したときのポジティブな感情や思考が、幸福感や満足感(well-being)として意味づけられる。上の一文から、こうした言説を想起する。

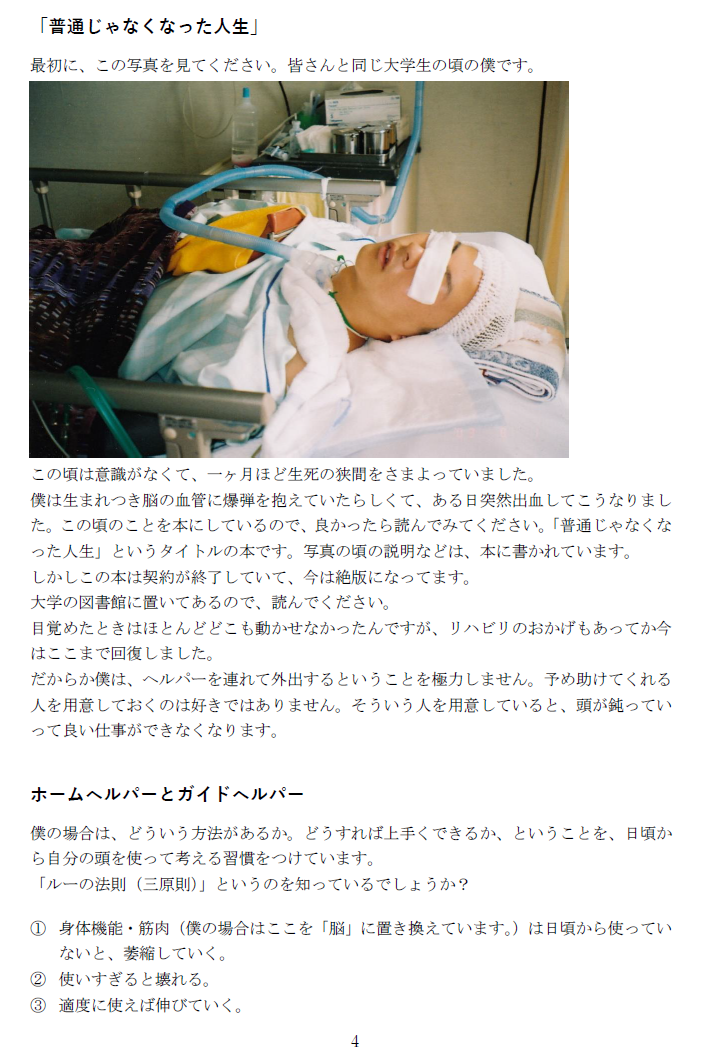

〇小林は、大学時代、突然「小脳出血」を発症し、重篤な後遺症が残ることになる。その治療やケア、リハビリが壮絶なものであったことは想像に難くない。小林はいう。

普通に大学を卒業して、普通に就職して普通に結婚したかったです。平凡な結婚生活で、子供もできて‥‥‥。でも、もう僕の人生は普通じゃなくなりました。あんな病気さえしなければ、その望みだって叶ったかもしれないのに。あんな病気さえしなければ、大学時代の思い出をもっと作れたかもしれないのに。あんな病気さえしなければ、大切な人の気持ちが離れていかないように何かしらできたかもしれないのに。ちくしょう‥‥‥。ちくしょう‥‥‥。/しばらくは、ただ何となく時間だけが過ぎていきました。新しい自分の人生を受け入れるのが嫌でも、時間というものは正確に流れていくもので、それはそれとして「とりあえず何か始めなければ」と漠然とですが、しだいにそう思うようになりました(56~57ページ)。

〇[4]で小林は、病状や治療、リハビリなどについて冷静に振り返り、また日々の出来事とその感情的な心の動き(心情)や偽りのない本当の気持ち(真情)を淡々と吐露(とろ)する。小林は、授業中に発症したときに保健室に連れて行ってくれた大学の友達と、自分の人生を受け入れて前向きに生きることを教えてくれた、一緒にリハビリをした女性、その二人の“死”に直面する。そんななかで、自らの“死”を考え、凄絶(せいぜつ)な苦悩を経験した小林は、「しっかりと生きる」ことを覚悟する。そこには、<自分が周りの人との関わりのなかで、自分を引き受け、ありのままの自分を考え、人生を描き、それらを伝え合う、そしてそのなかで自分を生き抜く、それが「普通」である。また、そうでなければならない>という小林の強い意志がある。そして、「自分を放(はな)ち、自分を育(はぐく)む」小林の姿を見る。筆者(阪野)にはそう思えてならない。

小林亮平「普通じゃなくなった人生~絶望から生まれた『考えること』~」

同調圧力の強い世間を生き抜くということ―鴻上尚史・佐藤直樹著『同調圧力』と岡檀著『生き心地の良い町』のワンポイントメモ―

社会には秩序が必要だ。人間同士が分断され競争するなかで、秩序を保ち、社会を成り立たせるためには、国家権力のもとで上から秩序を与えるしかないということになる。権力が上から与える秩序は、同調圧力と忖度によって増幅され、人々は自由と連帯を失い上位権力のもとで委縮する。

ところが、そういう世界は、自由を捨てた人間には案外住みやすい世界になるのだ。「正しい考え方」や「正しい生き方」は上から与えられるから、自分で考えずに済む。同調圧力をもはや「圧力」と感じなくなる。そこに全体主義が生まれる。(下記、前川喜平:134ページ)

〇これは、望月衣塑子・前川喜平・マーティン=ファクラー著『同調圧力』(角川新書、KADOKAWA、2019年6月)に所収の、前川の一文である。前川は続けていう。「無意識のうちに同調圧力に屈し、忖度や委縮を絶えず繰り返す。そうした人間が増えているのが今の日本だと思う。自ら考える力を育てる教育が今こそ必要だと声を大にして、あらためて訴えたい」(141ページ)。そして、前川の結語は単純明解である。心を縛られない「真に自由な人間に、同調圧力は無力である」(142ページ)。

〇筆者(阪野)の手もとに、鴻上尚史・佐藤直樹著『同調圧力―日本社会はなぜ息苦しいのか―』(講談社現代新書、講談社、2020年8月、以下[1])と、岡檀著『生き心地の良い町―この自殺率の低さには理由がある―』(講談社、2013年7月、以下[2])という本がある。

〇[1]は、作家・演出家である鴻上尚史(こうかみ・しょうじ)と評論家である佐藤直樹(さとう・なおき)の対談本である。鴻上には「『空気』と『世間』」(講談社、2009年7月)、佐藤には「『世間』の現象学」(青弓社、2001年12月)という著作がある。「あなたを苦しめているものは『同調圧力』と呼ばれるもので、それは『世間』が作り出しているもの」である。新型コロナウイルスの感染拡大によって、日本特有の「世間」が強化され、「同調圧力」が狂暴化・巨大化している。自粛の強制や監視、感染者に対するバッシングなどがそれである。「世間」の特徴は、「所与性」(変わらないこと・現状を肯定すること)にあり、「今の状態を続ける」「変化を嫌う」ことにある(鴻上:6、7ページ)。[1]は、新型コロナがあぶり出した「世間」のカラクリや弊害について追求する。

〇[1]で筆者が留意したい視点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

「同調圧力」を生む「世間」:鴻上

「同調圧力」とは、「みんな同じに」という命令である。同調する対象は、その時の一番強い集団である。多数派や主流派の集団の「空気」に従えという命令が「同調圧力」である。数人の小さなグループや集団のレベルで、職場や学校、PTAや近所の公園での人間関係にも生まれる。日本は「同調圧力」が世界で突出して高い国なのである。そして、この「同調圧力」を生む根本に「世間」と呼ばれる日本特有のシステムがある。(鴻上:5ページ)

「世間」と「社会」の違い:鴻上

「世間」というのは、現在及び将来、自分に関係がある人たちだけで形成される世界のことである。分かりやすく言えば、会社とか学校、隣近所といった、身近な人びとによってつくられた世界のことである。「社会」というのは、現在または将来においてまったく自分と関係のない人たち、例えば同じ電車に乗り合わせた人とか、すれ違っただけの人とか、知らない人たちで形成された世界である。つまり、「あなたと関係のある人たち」で成り立っているのが「世間」、「あなたと何も関係がない人たちがいる世界」が「社会」である。日本人は「世間」に住んでいるけれど、「社会」には住んでいない。(鴻上:31、32ページ)

「世間」と「社会」の二重構造:佐藤

「社会」というのは、「ばらばらの個人から成り立っていて、個人の結びつきが法律で定められているような人間関係」である。法律で定められている人間関係が「社会」である。「世間」というのは、「日本人が集団となったときに発生する力学」である。「力学」とはそこに同調圧力などの権力的な関係が生まれることを意味する。日本人は「世間」にがんじがらめに縛られてきたために、「世間」がホンネで「社会」がタテマエという二重構造ができあがっている。おそらく現在の日本の社会問題のほとんどは、この二重構造に発していると言ってもいい。「社会」と「世間」を比較すると次のようになる。(佐藤:33、34、35ページ)

「世間」を構成するルール:佐藤

「世間」を構成するルールは四つある。①お返しのルール/毎年のお中元・お歳暮に代表されるが、モノをもらったら必ず返さなければならない。②身分制のルール/年上・年下、目上・目下、格上・格下などの「身分」がその関係の力学を決めてしまう。③人間平等主義のルール/「みんな同じ時間を生きている」、すなわち「みんな同じ仲間である」と考えている。そこから、「出る杭は打たれる」ことになり、「個人がいない」ということになる。

④呪術性のルール/「友引の日には葬式をしない」といったように、俗信・迷信に逆らうことができない。こうした四つのルールからできあがったのが「世間」である。そうした人間関係のつくり方をしている国は日本しかないのではないか。(佐藤:35~50ページ)

「世間」の特徴:鴻上

「世間」には五つの特徴がある。①「贈り物は大切」、②「年上が偉い」、③「『同じ時間を生きること』が大切」、④「神秘性」(佐藤がいう「呪術性」)、佐藤の言説と同じである。加えて⑤「仲間外れをつくる」がある。それは「排他性」を意味し、仲間外れをつくることが、自分たちの「世間」を意識し、強固にすることになる。この五つの特徴(ルール)のうち、一つでも欠けた場合に表れるのが「空気」である。「世間」が流動化したものが「空気」である。「空気」に支配されるのは、それが「世間」の一種だからである。(鴻上:50~53ページ)

〇要するに、「世間」の本質は、その暗黙のルールに従うこと、みんなと同じことをすることにある。「世間」のルール(その強さ)が、「みんな同じ」すなわち「違う人にならない」という同調圧力を生み出し、個人の行動を抑制するのである。

〇「同調圧力」とは、「少数意見を持つ人、あるいは異論を唱える人に対して、暗黙のうちに周囲の多くの人と同じように行動するよう強制すること」である。すなわち、「何かを強いられること」「異論が許されない(封じられる)状況」(16ページ)をいう。こうした同調圧力や相互監視を生み出す、別言すればそれによって支えられるのが「世間」である。この「世間」と「同調圧力」が、いまの日本社会の「息苦しさ」や「生きづらさ」の正体である。それを緩和あるいは除去するためには、「世間のルール」を漸進的に変革するしかない。そのためのひとつのヒントを与えてくれるのが[2]である。

〇[2]は、大学教員である岡檀(おか・まゆみ)が、「地域の社会文化的特性が住民の精神衛生にあたえる影響、特に、コミュニティの特性と自殺率との関係」(10ページ)を明らかにしようとしたものである。徳島県南部に位置する旧・海部町(現・海陽町)は、太平洋に臨む、人口3000人前後で推移してきた小規模な町である。その町は、全国でも極めて自殺率の低い「自殺“最”稀少地域」である。[2]は、そこに暮らす町民たちの、「生きづらさを取り除く」ユニークな人生観や処世術を、2008年から4年にわたる現地調査によって解き明かす(「帯」)。

〇[2]で筆者が注目したいひとつの言説をメモっておくことにする(抜き書きと要約)。

五つの自殺予防因子

旧・海部町ではなぜ、自殺者が少ないのか。「自殺予防因子」として次の五つが考えられる。

① いろんな人がいてもよい、いろんな人がいたほうがよい

多様性を尊重し、異質や異端なものに対する偏見が小さく、「いろんな人がいてもよい」と考えるコミュニティの特性がある。それだけではなく、「いろんな人がいたほうがよい」という考え方が町に浸透している。

② 人物本位主義をつらぬく

職業上の地位や学歴、家柄や財力などにとらわれることなく、その人の問題解決能力や人柄によって判断するという考え方が重んじられている。

③ どうせ自分なんて、と考えない

町民には、自分たちが暮らす世界を自分たちの手によって良くしようという、基本姿勢がある。「どうせ自分なんて」と考える人が少なく、主体的に社会にかかわる人が多い。

④ 「病(やまい)」は市(いち)に出せ

病気のみならず、生きていく上でのあらゆる問題をひとりで抱えるのではなく、みんなで解決しようという考え方がある。町民の、援助を求める行為への心理的抵抗が小さい。

⑤ ゆるやかにつながる

人間関係が固定していない。町民はそれぞれが、息苦しさを感じない距離感を保ちながら、「ゆるやかな絆」のもとで連携している。(29~92ページ)

〇岡はいう。旧・海部町は江戸時代の初期、材木の集積地として飛躍的に隆盛し、「多くの移住者によって発展してきた、いわば地縁血縁の薄いコミュニティだった」(88ページ)。「人の出入りの多い土地柄であったことから、人間関係が膠着(こうちゃく)することなくゆるやかな絆が常態化したと想像できる」(90ページ)。こうした歴史的背景のもとで培われ維持されてきた「ゆるやかな絆」が、自殺予防を促している。「ゆるやかな絆」という住民気質に注目しておきたい。

〇ここで2点、付記しておきたい。ひとつは、麻生太郎副総理兼財務大臣が、2020年6月4日に開かれた参議院の財政金融委員会で、日本は他国に比べて新型コロナウイルスによる死亡者数が少ないのは「国民の民度のレベルが違う」「民度が高い」ことによる、と答弁したことについてである。その際、麻生は、「(日本は)島国ですから、なんとなく連帯的なものも強かったし、いろんな意味で国民が政府の要請に対して極めて協調してもらったということなんだと思いますけれども、‥‥‥国民性が結果論として良かった‥‥‥」とも答えている。この「民度」「連帯」「協調」「国民性」が意味するところは、「世間」による「同調圧力」であると言ってよい。今また、コロナ禍で「がんばろうニッポン」が叫ばれている。その言葉が浮き彫りにするのは、「あぶないニッポン」の姿である。ここで、2013年7月29日の、憲法改正に関する麻生の発言、「ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね………」を思い出しておきたい。

〇いまひとつは、世論がどのようなメカニズムで形成されるかを検討したE.ノエル=ノイマン(1916年~2010年、ドイツの政治学者)の「沈黙の螺旋理論」についてである。誤解を恐れずに言えば、その概要はこうである。人間はその社会的天性として、仲間と仲たがいして孤立することを恐れる(「孤立への恐怖」)。人間には意見分布の状況(「意見(の)風土」)を認知する能力がある(「準統計的感覚(能力)」)。そこで、自分の意見が多数派であると判断したときは、自分の意見を公然と表明する。逆に自分の意見が少数派であると認識した場合は、孤立を恐れて沈黙を促す(守る)。この循環過程によって意見の表明と沈黙が螺旋状に増幅し、多数派意見への「なだれ現象」(同調)が引き起こされ、多数派意見が「世論」(「論争的な争点に関して自分自身が孤立することなく公然と表明できる意見」:68ページ)として公認されるようになる。そして、少数派はますます孤立の度を深めていく。なお、ノエル=ノイマンは、少数派でありながら、孤立の脅威をものともしないで意見表明する、「ハードコア(固い核)」と名付ける活動層についても言及する。「沈黙の螺旋研究」の詳細については、E.ノエル=ノイマン/池田謙一・安野智子訳『沈黙の螺旋理論―世論形成過程の社会心理学―』(改訂復刻版、北大路書房、2013年3月)と、例えば時野谷浩(ときのや・ひろし)の『世論と沈黙―沈黙の螺旋理論の研究―』(芦書房、2008年3月)を参照されたい。

「相模原障害者施設殺傷事件」の本質と正義:「見て見ぬふりをする私」「見ぬふりをして見る私」、その「後ろめたさ」―神奈川新聞取材班著『やまゆり園事件』読後メモ―

死刑制度そのものの問題もあった。 彼が犯した罪は命を選別し「生きる価値がない」と断定して殺したこと。その彼を僕たちが「生きる価値がない」と断定して処刑する。選別に対する選別。これほどのジレンマはない。(森達也:下記[本書]139ページ)

〇筆者(阪野)の手もとに、神奈川新聞取材班が著わした『やまゆり園事件』(幻冬舎、2020年7月。以下[本書])がある。2016年7月に神奈川県相模原市の県立知的障がい者施設「津久井やまゆり園」で、入所者19人が殺害され、職員2人を含む26人が重軽傷を負った「やまゆり事件」を追いかけたドキュメントである。本書のカバー「そで」には次のように記されている。「事件を起こしたのは、元職員の植松聖(うえまつ・さとし)。当時26歳。20年3月、死刑判決が確定した。『障害者は人の幸せを奪い、不幸をつくり出す』など障害者への差別発言をくり返した植松は、人々の意識に巣くう差別と偏見、優生思想など、社会に潜む課題をあぶり出した」。

〇筆者は「やまゆり園事件」については、25年近く相模原市に居住していたこともあって、事件の発生からある“おもい”をもってきた。そこで、本ブログの<ディスカッションルーム>(81)2020年1月1日投稿や<雑感>(99)2020年1月9日投稿の拙稿などで若干ふれてきた。その“おもい”とは、事件の風化が進み、事件の記憶や教訓の継承が危ぶまれるなかでの、次のようなものである。① どのような差別意識がいつから、どのように醸成されてきたのか。② 匿名裁判は人間の尊厳を毀損(きそん)するものではないのか。③ 刑事責任能力の有無だけを争点にした裁判は真相解明を不可能にするのではないか。④ 皮相浅薄な共生思想では根強い優生思想に太刀打ち(たちうち)できないのではないか。⑤ 加害者を断罪する正義によって「見て見ぬふりをする私」「見ぬふりをして見る私」の加害者性は免罪されるのか、などである。

〇本稿では、それらの“おもい”に関する本書の叙述のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

① どのような差別意識がいつから、どのように醸成されてきたのか―「私が殺したのは人ではありません。心失者です」―

● 「事件を起こしたことは、いまでも間違っていなかったと思います。意思疎通のできない重度障害者は人の幸せを奪い、不幸をばらまく存在。絶対に安楽死させなければいけない」。さも常識であるかのような口ぶりで、彼は笑みを浮かべながらこうも言い放つ。「私が殺したのは人ではありません。心失者です」。(97ページ)

「心失者」(しんしつしゃ)――。この耳慣れない言葉は彼の造語だ。人の心を失った者という意味で、主に「意思疎通の取れない重度障害者」を指すという。この事件を象徴するキーワードと言ってもいい。(98、55ページ)

● 判決は、「施設勤務経験を基礎として動機が形成された」と認定した。彼の証言を事実認定したくだりはこうだ。

≪施設での仕事中、利用者が突然かみついて奇声を発したり、自分勝手な言動をしたりすることに接したこと、溺れた利用者を助けたのにその家族からお礼を言われなかったこと、一時的な利用者の家族は辛そうな半面、施設に入居している利用者の家族は職員の悪口を言うなど気楽に見えたこと、職員が利用者に暴力を振るい、食事を与えるというよりも流し込むような感じで利用者を人として扱っていないように感じたことなどから、重度障害者は不幸であり、その家族や周囲も不幸にする不要な存在であると考えるようになった≫

彼から見えた施設の「現実」だったのだろうが、同僚らの証言などを踏まえた徹底的な検証が公判でなされることはなかった。(352~353ページ)

● 「なぜ、あのような人物を採用したのか」。事件後、ある施設の関係者は、資質に欠けた元職員による犯行と切り捨てた。どこか人ごとのようだった。こうした反応について、県内の入所施設職員は憤りを隠せなかった。「自分たちが普段取り組んでいる支援のありようが問われた事件だったのに、あまりにも人ごとではないか」。この職員の危機感はひときわ強かった。事件によって、入所施設の構造的な問題があらためて浮き彫りになったと受け止めていた。(354ページ)

● (息子が重傷を負った)尾野剛志は語気を強め、こう指摘した。「障害者の家族は悩みながら子育てをしている。その中で感じる小さな喜びを、あなたは奪った」。(120ページ)

② 匿名裁判は人間の尊厳を毀損するものではないのか―「生きた証として実名と写真を公表してほしい」―

● 県によると、名前を出したり匿名でも遺影を掲げたりするのに理解を示す遺族がいる一方、「マスコミの取材に追われたり、他人から心ない言葉をかけられたりするのではないか」「そっとしておいてほしい」といった意見も少なくないという。県の担当者は「遺族を二次被害から守ることを一番に考えたい」とする一方、一般参列者からは式典の形骸化や事件の風化を懸念する声も上がる。(51ページ)

● (遺族の男性は、)匿名審理は姉の存在を否定することにならないか。事件以降、そんな思いをずっと抱えてきた。姉の命を奪った男の裁判を機に自分が顔をさらし、姉の代わりに法廷に立つことが、姉の尊厳を守り、供養になるのではないか。そう考えた。(114ページ)

神奈川県警は「遺族からの強い要望」を理由の一つとして、被害者を匿名で発表した。「名前を出さないのは家族も差別しているから」「匿名は人生を否定すること」。県警や遺族の対応を批判する意見が相次いだ。「匿名発表に傷ついた」と語る障害者もいた。男性は障害を理由に匿名を望んだわけではなかったが、自分が責められているように感じた。

自宅を訪ねてくる記者は「生きた証しとして実名と写真を公表してほしい」と口々に言った。自分は姉にひどいことをしているのか。心が揺らぎ、ふさぎ込んだ。それでも、姉の実名を出せば事件に巻き込まれたと知った周囲が戸惑うのではないか。そう考えると、とても公表する気持ちになれなかった。(114ページ)

● (園の家族会会長を長く務めた)尾野剛志は唯一、実名で取材に応じてきた。当事者が声を上げなければ、「障害者は不幸をつくることしかできない」と言ってはばからない植松に屈してしまうと考えるからだ。(119ページ)

● なぜ、実名を明かせないのか。「だって、いままでだって、ずっと、ひっそり生きてきたんだから」。(長男が入所する)男性は、犠牲となった入所者は生前から「隠された存在」だったと明かした。(162ページ)

③ 刑事責任能力の有無だけを争点にした裁判は真相解明を不可能にするのではないか―「被告を裁くだけの裁判に終わった」―

● 植松が重度障害者に抱いた嫌悪感が事件の引き金となったことは疑いようがない。しかし、何をきっかけに差別的感情が芽生え、殺害をいとわないほどの憎悪へと飛躍させたのか。刑事責任能力の有無のみが争われた裁判ではほとんど解明されなかった。その糸口となる植松の生い立ちや人間性にも迫りきれず、司法の限界を露呈する形となった。事件の真相解明を訴える識者からは控訴を求める声が上がった。(121ページ)

● 責任能力の有無だけを争点にした裁判には、むなしさが募った。判決後の会見で、(障害のある娘と暮らす和光大学名誉教授で社会学者の)最首悟は「被告を裁くだけの裁判に終わった。障害者本人やその家族、障害者福祉に関わる人々の願いとは程遠い内容だった」と残念がった。突飛な考え方をする人間が引き起こした特異な事件として断罪してみせるのではなく、植松の主張を「社会への告発」として受け止め、真の動機を引き出してほしいと期待していたからこその落胆だった。(128ページ)

④ 皮相浅薄な共生思想では根強い優生思想に太刀打ちできないのではないか―社会の底流にはいつ爆発してもおかしくないマグマのように優生思想がある―

● 事件の根底には、優生思想がある。植松は衆院議長に宛てた手紙で、「障害者は不幸しかつくらない」「重度障害者が安楽死できる世界を目指す」と記していた。優生思想が極端な形で現れた事件だったが、いまの社会のありようと無関係ではない。

子どもが五体満足で生まれてきてほしいと願うのは、親としての素朴な愛情だと思う。否定するつもりはない。だが、その願いは裏を返せば、障害を持って生まれてきてほしくないということでもある。新型出生前診断で染色体異常が見つかった場合、9割以上が中絶を選ぶ時代だ。

社会の底流にはいつ爆発してもおかしくないマグマのように優生思想がある。だが、多くの人たちは自らの内にある優生思想を自覚したくないのだろう。あの事件が突き付けたことに向き合わず、「極端な考えを持った男が起こした事件」としてだけ受け止められて事件が風化していく可能性が高い。(338~339ページ)

⑤ 加害者を断罪する正義によって「見て見ぬふりをする私」「見ぬふりをして見る私」の加害者性は免罪されるのか―「加害者」の一人としての後ろめたさを抱えながら取材を続けてきた―

● 「リンカーンは黒人を(奴隷制度から)解放した。自分は重度障害者を生み育てる恐怖から皆さまを守った、ということです」。恥ずかしそうに語りながらも、彼の表情は誇らしげに見えた。(101ページ)

「社会の役に立たない重度障害者を支える仕事は、誰のためにもなっていない。だから自分は社会にとって役に立たない人間だった。事件を起こして、やっと役に立てる存在になれたんです」。ぞっとした。自らをリンカーンに重ね合わせる彼の心の深淵(しんえん)をのぞき見た思いがした。ゆがんだ正義感を振りかざし、周囲からの称賛を疑わず、心の中の闇を増幅させていったように思えてならない。その闇にのみ込まれ、いつしか「心失者」になっていたのは彼自身ではなかったか。(105ページ)

● 彼の言動は本人の思惑を超えて、多くの人々が長きにわたって十分に目を向けずに放置してきたことを白日の下にさらした。

それは、私たちが暮らす地域社会が重度の知的障害者を迷惑視し、家族を孤立させ、親による介護が限界に達したら施設しか居場所がないようにしてきた、ということにほかならない。地域での無自覚な差別や排除のなれの果てが、意思疎通ができないと一方的に断じた入所者を次々と襲った彼だったのではないか。そうした社会のありようについて気に留めることもなく黙認してきた「加害者」の一人として後ろめたさを抱えながら取材を続けてきた。(351ページ)

● (姉を亡くした)男性は自ら証言台に立ち、死刑判決を求めていた。「想像通りの判決だった。若者に死刑を求めた十字架は一生背負っていく」。(121ページ)

〇植松は公判で、「事件後、共生社会に傾いたが、やがて破綻する」と述べたという。人々に「本気になって共生社会をつくる気があるのかどうか」(364ページ)、を問うものである。

〇本書は終章(結論と展望)で、「分ける教育」と「分ける社会」について言及する。その概要はこうである。やまゆり園事件は、教育のあり方が問われる事件である。何かが「できる、できない」という能力主義教育が、障がい者への差別意識を生み出す温床になっていないか。学校現場では、障害の有無や程度、学力に応じて学ぶ場を「分ける教育」が日常になっている。事件を機にあらためて、「共に学ぶ」インクルーシブ教育(「分けない教育」)の意義を考えるべきである(360~361ページ)。

〇「共に学ぶ」、その先に「共に生きる」がある。「分ける社会」のありようを変えていくためには、「障害者には優しく接しなければならない」といった上から目線の考えや、障がい者を「理解」や「支援」の対象として見るのではなく、対等な仲間として付き合い、「私とあなた」という二人称の関係性を紡いでいくことである。「分ける社会」を変えていくには、障がい者と出会うことからしか始まらない(363、365ページ)。

〇これらの言説は目新しいものではなく、紋切り型の、言い古されたものである。とはいえ、障がい者と仲間として付き合い、障がい者を仲間外れにしない「共生社会」が実現するまで、強調されるべき言説である。そこには、いまも続く障がい者差別や排除、抹消の実態がある。

付記

本稿を草することにしたきっかけのひとつは、次の記事(書評)にある(『岐阜新聞』2020年9月6日付)。とりわけ最後の一節を心に刻んでおきたい。本稿のサブタイトル―「見て見ぬふりをする私」「見ぬふりをして見る私」、その「後ろめたさ」―が意味するところでもある。

“取材班は地元紙記者として「社会のありようについて気に留めることもなく黙認してきた『加害者』の1人として後ろめたさを抱えながら取材を続けてきた」という。植松死刑囚の「正義」、彼を断罪する「正義」。彼を英雄とする「正義」が対立する中で、この「後ろめたさ」こそが自らを免罪せずに真理への扉を開く鍵だと思う。”

追記(2020年9月17日)

鳥居一頼先生から次のようなメールをいただいた。「後ろめたさ」を抱えながら、生きながらえようとする「私」がいる。「私」を抉(えぐ)る言葉―「声するだけ」「書くだけ」「口先だけ」、「懺悔(ざんげ)」「内省」「良心」等々を心に刻み込みたい。

後ろめたさ

報われぬ世と 嘆くとも

分断の世を 抗(あらが)いながら

差別の世に 人として生きたい

ただいつも 後ろめたさがつきまとう

声するだけの 自分の無力に

書くだけの 自分の非力に

口先だけの 自分の卑力に

だからいつも 後ろめたさが強くなる

動けぬ エネルギーの枯渇

憤るしかない 自己完結

悟ったフリする 自己欺瞞

いつまでも 後ろめたさは責め続ける

世の非道を傍観する 加害者として

世の不正を見逃す 加害者として

世の不義に目を背ける 加害者として

それでも 後ろめたさが人の道を示す

後悔とは違う 懺悔

弁解とは違う 内省

詭弁とは違う 良心

後ろめたさの功罪

忘却した罪過を 白日の下に晒(さら)す

無関心を装った罪過を 社会に問う

利己的に生きた罪過を 一人ひとりに課す