保守的な人も左翼的な思想の持ち主もいる。そこで「君たちは右なのか左なのか」という質問がでました。そのとき、「われわれは右でも左でもない、前だ」と答えたという。「問題の認識」のしかた(フレーム=枠組み)を変えることが、運動にとって重要だという理論がフレーミングです。(小熊英二、下記[1]454、456ページ)

社会とは、結局のところ、人のつながりだ。社会を変えるとは、人のつながりを結びなおすことだ。(小熊英二、下記[2]「帯」)

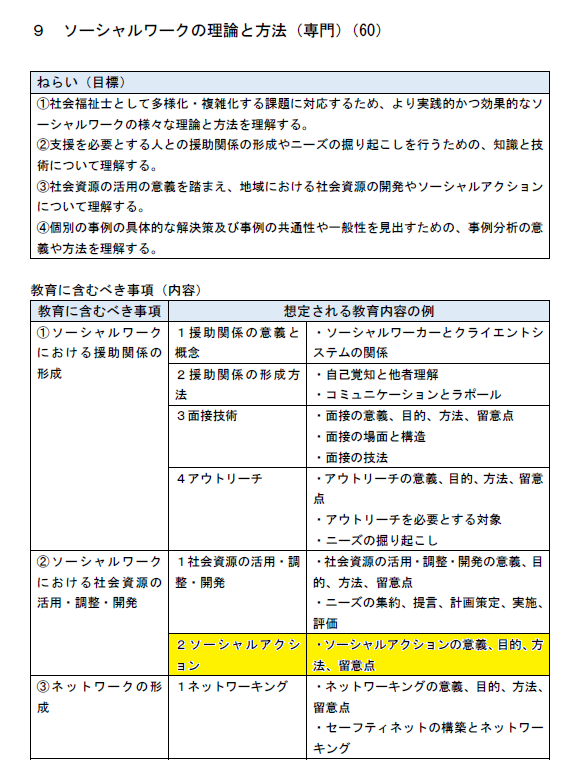

〇筆者(阪野)は、本ブログの<雑感>(117)2020年9月1日投稿の「ライフ・セキュリティとソーシャルワーク」と題する拙稿の最後で、「ソーシャルワークとソーシャルアクション」について若干ふれた。そこでは、高良麻子の「ソーシャルアクションの実践モデル」(「闘争モデル」と「協働モデル」)の一部を紹介したに過ぎない。

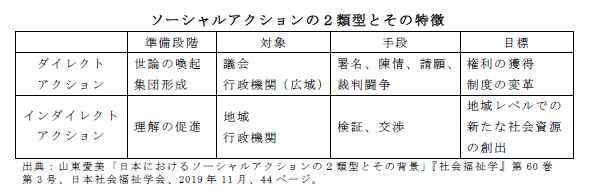

〇この点に関して、山東愛美は、ソーシャルアクションをそのプロセスに基づいて次の二つに類型化している。要求や闘争による「ダイレクトアクション」と交渉や調整による「インダイレクトアクション」がそれである。山東にあっては、その特徴は次の表のようになる。

〇そして山東は、2010年頃から、「ソーシャルアクションが論じられる際には、インダイレクトアクションをイメージすることが増えつつある」。それは、従来のソーシャルアクションとして認識されてきたダイレクトアクションの「完全な変容ではなく、分化・多様化」によるものである。こうした傾向がみられるのは、「地方分権や地域包括ケアなどの制度・政策的背景や、地域を基盤としたソーシャルワークやコミュニティソーシャルワークの台頭などの理論的動向も反映されていると考えられる」、という(山東愛美「日本におけるソーシャルアクションの2類型とその背景―ソーシャルワークの統合化とエンパワメントに着目して―」『社会福祉学』第60巻第3号、日本社会福祉学会、2019年11月、44ページ)。高良のそれとともに、留意しておきたい言説である。

〇いま、筆者の手もとに、社会変革とソーシャルアクションに関する本が2冊ある(しかない)。(1)小熊英二著『社会を変えるには』(講談社現代新書、講談社、2012年8月、以下[1])と(2)木下大生・鴻巣麻里香編著『ソーシャルアクション! あなたが社会を変えよう! ―はじめの一歩を踏み出すための入門書―』(ミネルヴァ書房、2019年9月、以下[2])がそれである。[1]は、「社会を変える」ということについて歴史的、社会構造的、そして思想的に考察したものである。小熊は、「思考や討論のためのテキストブックとして本書を使ってもらえればいい」(513ページ)、という。[2]は、ソーシャルアクションの実践者とその実践者を支援することで間接的にアクションを起こした人々の物語集である。鴻巣は、「あなたのアクションは本の中にはありません。フィールドに出かけましょう」(ⅶページ)、という。

〇本を読んでいると、新たな気づきや学びとともに、“確かにその通りである”(「至言」)という一文に出合うものである。それが読書の魅力や醍醐味でもある。次に、[1][2]から、筆者にとって、「社会を変える」の至言の一文のみをメモっておくことにする(抜き書き、見出しは筆者)。

「参加して何が変わるのか」「参加できる社会、参加できる自分が生まれる」

運動とは、広い意味での、人間の表現行為です。仕事も、政治も、芸術も、言論も、研究も、家事も、恋愛も、人間の表現行為であり、社会を作る行為です。それが思ったように行なえないと、人間は枯渇します。「デモをやって何が変わるのか」という問いに、「デモができる社会が作れる」と答えた人がいました。「対話をして何が変わるのか」といえば、対話ができる社会、対話ができる関係が作れます。「参加して何が変わるのか」といえば、参加できる社会、参加できる自分が生まれます。([1]516~517ページ)

誰もが何かの「当事者」であり、誰もが何かの「非当事者」である

障がい者、引きこもり、被差別部落、貧困、在日外国人、オキナワ、フクシマ、女性、LGBT。誰もが何かの「当事者」であり、誰もが何かの「非当事者」なのだ。私たちを「当事者」と「非当事者」に分断しようとする力に常に抵抗し続け、作られた境界を共に超えていこうとすることが、社会を変えることにつながるのかもしれない。([2]52ページ)

〇日本における「ソーシャルアクション」の実践や研究、それに教育は、「乏しく」「停滞しており」「脆弱である」などと評される。その背景は何か、その問題や原因は奈辺にあるか。「ソーシャルアクション」は、当事者を含む社会福祉運動なのか、ソーシャルワーカーによる援助技術なのか。「ソーシャルアクション」とコミュニティソーシャルワークやアドボカシー(擁護・代弁)の概念との関係性や整合性をどう考えるか。「ソーシャルアクション」におけるソーシャルワーカーの役割や専門性をどこに見出すか。検討すべき残された課題は多い。[1]と[2]は、これらの課題検討のひとつのとば口(入り口)にあるとも言えよう。

〇取り急ぎ本稿を草することにしたきっかけは、本ブログの<鳥居一頼の世語り>(421)2020年9月6日投稿の「おもえ うごけ かんじよう」と題する散文詩の最後の一節にある。「思考せよ~おもえ!/行動せよ~うごけ!/感動せよ~かんじよう!」がそれである。これは、鳥居が一人のヒト(孫娘)に「贈る言葉」であり、「命」「生きる」「人生」のありようを問うものである。それは、「自分を変える」、そして「社会を変える」の至言でもある。

追記(2020年9月10日)

鳥居一頼先生から次のようなメールをいただいた。まさに「至言」である。鳥居先生とのこうしたやり取りは実に楽しく、有意義である。

〇「ソーシャルアクション」の実践と研究に、教育はどれだけ貢献しているのか。特に学校教育は、国家的に承認された文化的・道徳的価値や社会的認識の上に成り立っている公教育機関ですから、そもそも彼ら自身が動くことはありません。組合運動も日和っている現代では、子どもへの働きかけも地域活動への参加も、主体的にする人は希有でしょう。

〇北海道では、高校の教師が6月の学校再開以来、「残業が増えている」とアンケートに答えています。ダラダラとしていても、時間が過ぎれば残業です。処理能力がなくて時間のかかるのも残業です。段取りがしっかりしている者は、多少の残業でクリアできるでしょう。周りを見て残業するフリをするしかない風見鶏も混じっています。それを一色単に「残業」というくくりで、マスコミがさも「やっている」ごとく報道することに苛立ちを覚えます。時間ではなく中身です。もちろん良心的な先生もたくさんいます、きっと。

〇ただ多くの先生は「社会的活動をしてますか」との問にどう答えるでしょう。学校に籠城していては、社会がどう働きかけても、出てこられないですね。大学の教員も内部で権威闘争してるばかりでは、果たしていかがなものかと、いつも感じています。

〇教育の閉塞は、国家による管理統制が強化されたことによる、教員の市民力の低下ないし劣化でしょうか。無作為でいることが、楽なのです。指示されて動けばいいだけです。忙しいフリをしているだけで、いいのです。子どものことを建前にすれば、社会的な面倒さからは逃げられるのです。確かになすべきことが多くなって、処理しきれないところは同情の余地はありますが、「右でも左でもない。その考えすらない」と答えるかもしれません。そんな風潮の中で、子どもを粗末にしてはならないと、自分を見失わぬよう善戦する「変わり者」が、教師の良心を失うことのないようエールを贈りたいですね。

〇ソーシャルワーカー、コミュニティソーシャルワーカーについても、名刺を出されてその肩書きを尋ねると苦笑いされた社協マンがいましたが、その資格に恥じぬよう健闘をただ祈るだけです。さして地域福祉を推進しているとは思えない地域の方でした。資格の肩書き化を促している現状では、そもそも福祉における市民運動の地ならしさえ難しいでしょう。その核にならねばならぬ社協マンの地域福祉への熱い思いを、彼らと市民をつないで、一緒に考え、動き、感じる、指導者との出会いが、いまあまりにも少なすぎるのではないでしょうか。また、多くの研究者は、国や地方の行政の施策の理論的後付けに精を出して、箔を付けようと頑張っています。地域包括ケアシステムの制度化の推進も然りですが、果たしていかがなものかと、横文字の概念づくりに加担するのは、私にはとうてい無理ですし、そもそも見識すらありません。頑張る方々には、全く失礼な私です。

〇社会変革とは自らの生き方を変えることから始まるしかありませんね。そのためには「自らを振り返る力」を、私の身近なひとたちと共に付けていくことに心掛けていくことにいたします。身の程をわきまえながら、できることから、ですね。