〇2019年11月23日~24日、日本福祉教育・ボランティア学習学会第25回北海道大会が北星学園大学(札幌市)で開催された。大会テーマは、「未来へつなぐ、みんなでつなぐ。~多文化共生社会を育む福祉教育とボランティア学習~」であった。圧巻で感動的だったのは、本田優子(ほんだ・ゆうこ、札幌大学教授、アイヌ文化・アイヌ史)による「アイヌ文化からみる多文化共生社会の創造」と題する「基調講演」であった。アイヌ語に、「ヤイコシラㇺスイェ」という言葉がある。「ヤイ」は「自分」、「コ」は「に対して」、「シ」は「自分」、「ラㇺ」は「心」、「スイェ」は「を揺らす」、「ヤイコシラㇺスイェ」で「自分に対して自分の心を揺らす」となる。それは日本語の「考える」という意味である。「考える」とは「心を揺らす」こと、筆者(阪野)にとって目から鱗(うろこ)が落ちる一言であった。

〇「自由研究発表」や「課題別研究」報告などでは、ひとえに筆者の浅学菲才によるものであるが、「心を揺らす」報告はさほど多くはなかった。新味のない(使い古された)テーマについて、場所や組織、人を替えただけの、あるいは横文字や権威づけられた(古めかしい)過去の言説を多用した議論では、福祉教育実践や研究の推進は望むべくもない。歴史的・社会的・文化的実践であるはずの福祉教育実践をめぐって、その現場から乖離(かいり)した抽象的な言葉・概念や思考をこねくり回すのも、然りである。そこからは、原理や理論のない、視野が狭く定型化され、矮小化された実践が生み出されるだけである。そうした福祉教育実践さえも、厳しい時代状況に押しつぶされようとしている(されている)。意図的にか無意識的にか、それを理解・認識しない実践者(あるいは実務家)や研究者がいる。また、お互いの「傷」をなめ合い、慰め合っている人たちもいる。そこからは、福祉教育実践や研究の「展望」や「未来」は見出せない。

〇そこで、いま求められるのは、歴史的視点や哲学的思考を重視しながら、福祉教育とは「そもそも何か」、それは「いかにあるべきか」「いかに取り組むべきか」を、危機的な現場や生々しい実践との関わりのなかで本質的・根源的に問い直すことである。本稿のテーマ(「福祉教育哲学」の必要性を問う)が意味するところはここにある。なお、「理論と実践」の関係性について探究することなく、単なる「実践(事例)」研究にとどまりがちな福祉教育研究の現状も気にかかる。

〇そんな思いのなかで、筆者の手もとにある高久清吉(たかく せいきち、筑波大学名誉教授、教育哲学・ヘルバルト研究)の『哲学のある教育実践―「総合的な学習」は大丈夫か―』(教育出版、2000年4月)を読み返すことにした。以下に、筆者なりに再確認・再認識しておきたい、高久の言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「哲学のある教育実践」という言葉

「哲学のある教育実践」という言葉に接した時、ある人は、教育についての確固とした信念や信条をもった教師による実践とか、教育の理念や理想に基づく明確な思想に貫かれた実践を思い浮かべるかも知れない。また、人によっては、考え方や判断の筋道がすっきりとした実践、教師の体系的な見方や考え方が際立っているような実践をイメージするかも知れない。いずれにしても、「哲学のある教育実践」が意味するものは、だれにも共通一様に理解されるというのはあり得ないようである。(108~109ページ)

「哲学」の意味

「哲学」の意味は、通常、大きく次のような二つに分けられる。一つは、「哲学すること」(Philosophieren)、もう一つは、「哲学」(Philosophie)である。

「哲学すること」とは筋道の通った知的活動そのもの、この活動の「過程」にこそ哲学の本質があると見る立場である。それに対し、「哲学」とは知的活動の「結果」または「所産」として導き出された内容の体系、それが本来の哲学であるとする立場である。この二つの意味は、よく「過程としての哲学」と「結果としての哲学」という言葉で表現されている。この二つを切り離して別々のものと見なすことはできないが、「哲学」の意味を、一応、この二つに分けるのは妥当である。(109~110ページ)

「哲学のある教育実践」の意味

「哲学」の意味を二つに分けるとすると、これに対応して、「哲学のある教育実践」の意味も二つに分けられる。「哲学のある教育実践」の「哲学」を「過程としての哲学」と理解すれば、「哲学のある教育実践」とは、哲学的な見方や考え方が大きく作用する教育の実践、言い換えれば、教育実践上のさまざまな問題や事柄が哲学的な見方や考え方に基づいて吟味され、判断され、構想される実践ということになる。これに対し、「哲学」を「結果としての哲学」と理解すれば、「哲学のある教育実践」とは、哲学的な思考から生まれた内容、つまり、教育に関する明確な「思想」に基づく実践ということになる。

「哲学のある教育実践」のこのような二つの意味は、実は、一方がなければ、他方も成り立たないという表裏の関係にある。哲学的な考え方によって明確な思想が導き出されるし、明確な思想が前提となって、実践上のさまざまな問題や事柄についての哲学的な考え方も行われることになるわけである。(110ページ)

〇以上を簡潔に言えば、高久にあっては、「哲学」とは「いわゆる学問領域としての哲学やその学説内容ではない。いつでも、全体的・根本的なものを踏まえながら、実践や実際上の個々の問題を筋道立てて主体的・構造的にとらえていこうとする思考の働きそのもの」(まえがき、ⅵページ)をいう。そして、「哲学のある教育実践」は、「教育の理論または哲学と結び付き、これによって支えられ、方向づけられた教育実践」(97ページ)と定義づけられる。

〇そのうえで高久は、教育現場と教師について、次のように指摘する。「哲学をもたないで教育の実際の仕事に従事している教師たちに共通して認められる欠点は、本質と現象、全体と部分、本と末、重と軽との間の区別がはっきりせず、これらを簡単に混同してしまうことである」。「さまざまな問題や事柄への対応に追いまくられる教育現場において、教師のものの見方や考え方は強力に狭められてしまい、現象に振り回される本末軽重の見分けもできなくなってしまう」(112ページ)。そこで、現場教師に求められるのは、「教育の理論または哲学と、教育実践との生きた結び付きを求める問題意識」である(97ページ)。「教育現場にとって何よりも必要なのは、『普遍的理念』、つまり、教育の本質的・原理的なものをしっかりと踏まえ、これに基づく哲学的な考え方を展開していくことである」(112ページ)。

〇こうした指摘は、学校現場を含めた地域・社会における福祉教育(「市民福祉教育」)にも通底する。福祉教育学界(学会)が探究すべきものは、福祉教育の場当たり的な、対処療法的な方法・技術ではない。哲学的思考によって生み出される「福祉教育思想」(「福祉教育哲学」)と、それに貫(つらぬ)かれた福祉教育の「理論と実践」である。その際の哲学的思考は言うまでもなく、自律的で理性的、批判的な思考であり、その論理化と体系化が「哲学する」ということでもある。改めて再確認・再認識しておきたい。

〇アイヌは、この世の中にあるあらゆる存在を「カムイ」(神)とみなす。その神(カムイ)と人間(アイヌ)との関係は、「神ありて人あり、人ありて神あり」という、互いに相手に対して権利・義務を負う「相互扶助」(ウタㇱパ ウカスイ)の関係にある。アイヌはカムイに対して「祈り」や「供物(くもつ)」を捧げる。カムイはアイヌを「守護」し「食料」や「道具」を授ける。前述の本田は、時間軸と空間軸における「共生」の基本は互いに自分の責任を果たすことであり、そこに「人間存在の本質」をみる。

〇「人間存在の本質」の追究は、「人間について、人生について、生き方について学び考える」こと、すなわち「哲学する」ことである。それは、福祉教育実践や研究においてもその根幹をなす。この点に関して、いつもながらの筆者(阪野)の「短絡」「論理の飛躍」の謗(そしり)を免(まぬが)れないが、内田樹(うちだ たつる、神戸女学院大学名誉教授、フランス現代思想・教育論)の新刊本(『生きづらさについて考える』毎日新聞出版、2019年8月)のなかの一節を紹介しておくことにする(抜き書き)。福祉教育実践や研究、福祉教育を「哲学する」、そのための「構え」として留意したい。

教育事業の受益者は共同体の未来である

学校教育というのは商品の売り買いではい。そこには市場における「商品」に相当するものも、「消費者」に相当するものも存在しない。

教育事業の利益は、教育を受けた若者たちがやかで人間的な成熟を遂げて、共同体の次世代を支えるという仕方で未来において償還される。教育事業の受益者は教育を受ける個人ではなく、共同体の未来である。(40ページ)

オープンマインド(開放的であること)は学びの基本の構えである

武道の教えに「座を見る・機を見る」ということがあります。座とは「いるべき場所」、機とは「いるべき時」のことです。(180ページ)

武道的な意味での「正しい場所」とは「どこにでもいける場所」のことであり、「正しい時」というのは「次の行動の選択肢が最大化する時」のことです。

「正しい位置」というのは空間的に決まった座標のことではなくて、その時々において最も自由度の高いポジションを選択できる「開放度」のことです。

生きていくうえで最も大事なのは、ニュートラルで、選択肢の多い、自由な状態に立つことです。それはできるだけ「オープンマインド」でいることと言い換えることもできます。オープンマインドこそは、学ぶ人にとっと最も大切な基本の構えです。(181ページ)

自分が理解でき、共感できることだけを聴き、自分がすでによく知っている分野についての知識を量的に増大させることは「学ぶ」とは言いません。「学ぶ」というのは、自分の限界を超えることです。自分が使っている「わかる/わからない」の枠組みを踏み抜けてゆくことです。

若い人達たちが感じている「生きづらさ」は「正しい位置」にいないことで生じた心身の歪みがもたらす詰まりや痛みです。自分が機嫌よくいられる場所はどこにあるのか、心身のどこにも詰まりやこわばりや痛みが生じないような姿勢はどうやったら見つかるのか、何よりもそれを求めて行ってほしいと思います。(182ページ)

補遺

筆者はかつて、「自分の存在意義」(自分が存在している意味や価値)に関して、「ただ生きる」「よく生きる」「つながりのなかに生きる」の三つを指摘している。本ブログの「雑感」(67)/2018年11月3日投稿、を参照されたい。

「人がそれぞれ、他者とともに豊かに生きるということ」=「人はそれぞれ、いま、ここに生きているというそのことに本源的な価値がある」(「ただ生きる」ことの保障)×「人にはそれぞれ、やりたいこと・やれること・やらなければならないことがある」(「よく生きる」ことの実現)×「人はそれぞれ、社会や歴史、環境などとのつながりのなかに生きている」(「つながりのなかに生きる」ことの持続)。

付記

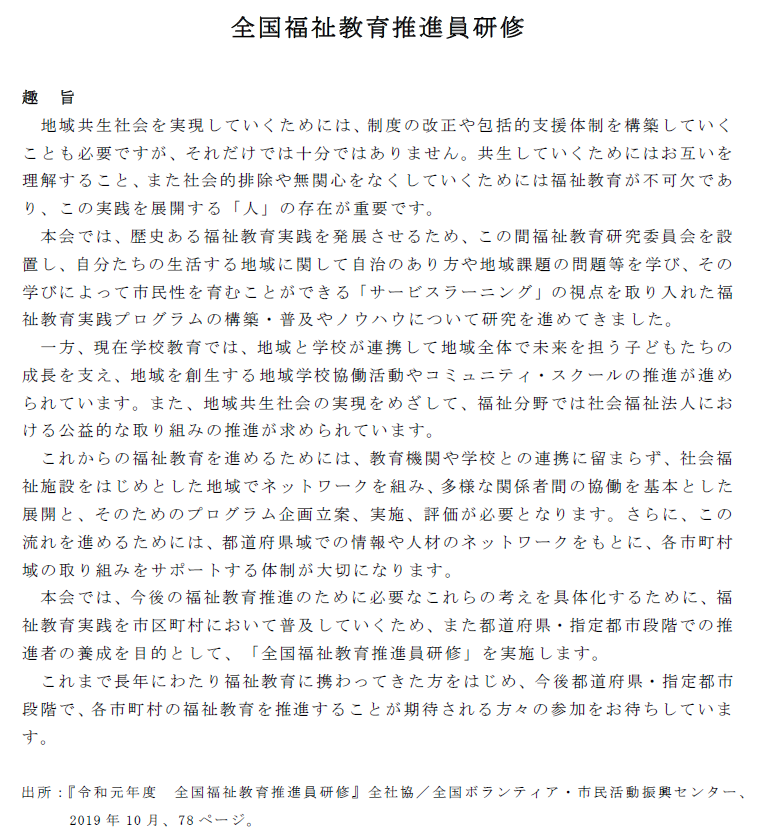

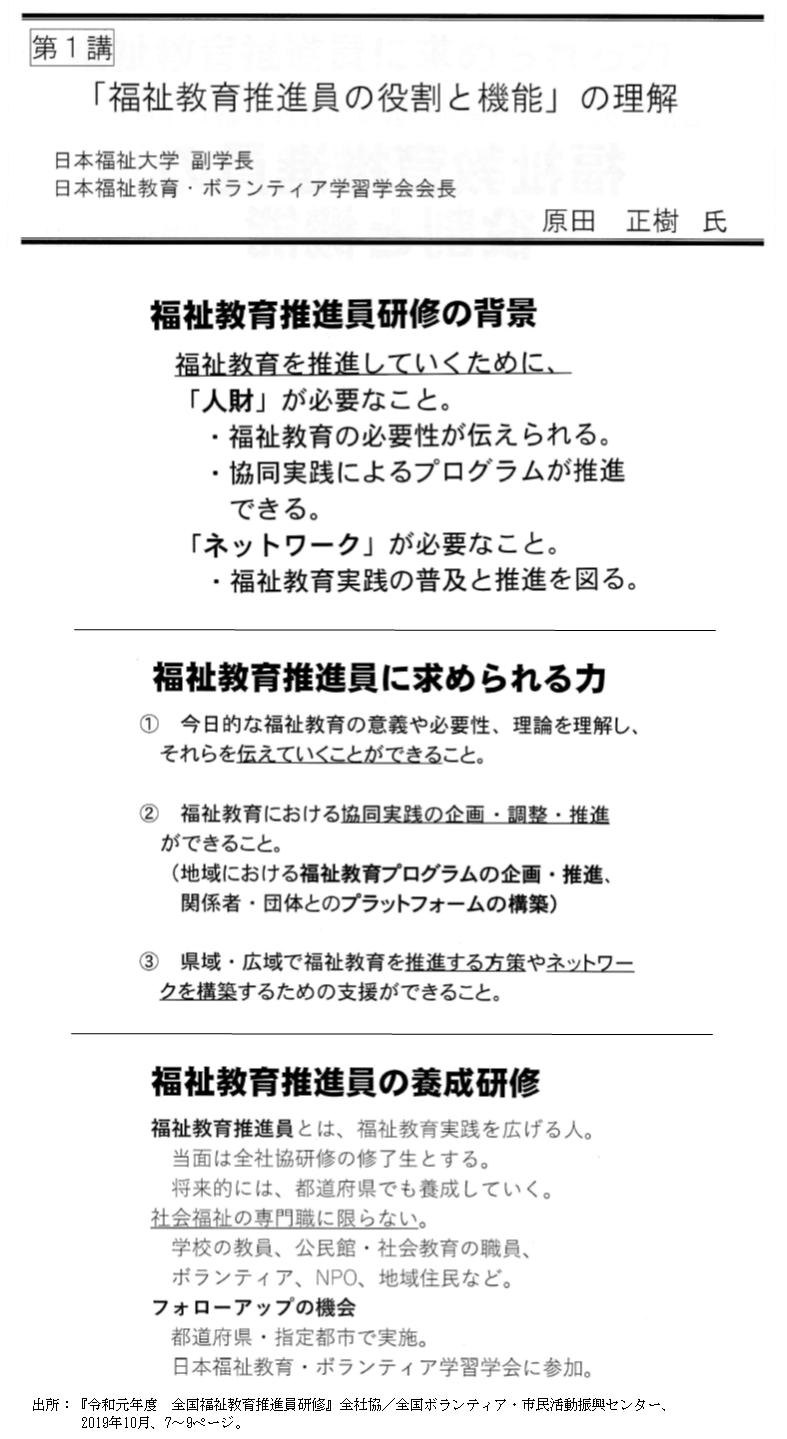

2019年10月22日~23日、全国社会福祉協議会主催/日本福祉教育・ボランティア学習学会共催の「令和元年度 全国福祉教育推進員研修」が全社協(東京)で開催された。そのねらいは、「地域共生社会の実現にむけた福祉教育を進めるディレクターを育てる」ことにあり、これまでの「全国福祉教育推進セミナー」をリニューアルしたものである。その研修について、「第1期生たちを中心に、日本の福祉教育推進を変えていくような人材養成が始まりました。これは、地域共生社会の実現に向けた小さくても、大きな一歩であると確信しています」(『ボランティア情報』no.508、全社協、2019年9月、3ページ)という。この研修が福祉・教育の政策的・制度的欠陥や危機的実態を踏まえたものでなければ、「確信」は「絶望」を生むことになる。そうならない・そうさせないために求められるのが、「福祉教育哲学」である。また、一見誰もが肯定するであろうこの研修を、1983年3月に初めて開催された「福祉教育セミナー」以来の慣れ親しんだものではなく、際立って新しいものにする(「異化」する)ためには、「福祉教育哲学」が必要とされる。

「笛吹けども踊らず」の福祉教育、(「担当者」が替わると)「双六(すごろく)の振り出しに戻る」福祉教育はもう、ご勘弁願いたい。