〇7月から小地域ネットワーク活動に関わり始めたブログ読者のK氏から、「地域リーダー」のありようについて考えるための基礎的な視点やヒントなどを示してほしい、という連絡をいただいた。本稿は、いささかでもそれに応えようとするものである。

〇そこでまず、10年以上も前のものではあるが、今日の地域リーダー論のひとつの方向性を示した論文とコラム、しかも肩肘張らずに読めるものを紹介することにする。必読文献である。

(1)論文/鈴木輝隆「2つのタイプの地域リーダーの相互作用と自生的秩序の生成」『地域研究交流』第19巻第1号(通巻59号)、地方シンクタンク協議会、2003年7月、4~5ページ。

(2)コラム/ 小田切徳美「地域リーダーは発掘するもの」『町村週報』第2563号、全国町村会、2006年6月、1ページ。

〇周知の通り、1995年1月に阪神・淡路大震災が発生した。1998年12月にNPO法、2000年4月に地方分権一括法が施行された。それらを契機に、行政主導のハード中心の画一的なまちづくりに変わって、地域主導のソフト重視の個性的なまちづくりの推進が図られることになる。そこで注目されるのが「地域リーダー」である。そして、今日では、国や地方公共団体、民間団体、企業そして大学などにおいて地域リーダーに関する調査・研究の推進や施策・事業の展開が図られ、人材の育成・輩出などが積極的に行われている。

〇では、地域リーダーとは何か。地域リーダーに求められる資質や能力(要件)とは何か。その点をめぐっては、例えば、経済産業省の外郭団体である「中小企業基盤整備機構」(略称:中小機構)の経営支援情報センターが、「地域振興」の視点から次のように整理している(注①)。

地域リーダーの定義

地域の自主的な地域振興に向けた取り組みをビジョンとして描き、地域振興事業のメンバー及び地域内外の専門家人材や支援機関、民間企業等の人々を結集して、そのビジョンを実現するために中心となって活動することのできる人材。

地域振興事業における地域リーダーに必要な要件

(1)自らの地域をこよなく愛し、地域づくりに情熱を持っている人材

(2)地域の特性を把握して個性を活かすと共に、地域資源を活用しながら他地域との差別化を図り得る、卓越した創造力や豊かなアイディアを持って企画できる人材

(3)旺盛な行動力と実践力に秀でた人材

(4)ビジネス感覚とマネジメント能力に秀でた人材

(5)信頼性が厚くコーディネート能力に秀でた人材

(6)ネットワークが広い人材

(7)協調性があり、忍耐力が強く、私利私欲に依ることがない人材

〇また、本ブログの「ディスカッションルーム(62)」(2016年7月3日投稿)でふれた「日本・地域経営実践士協会」は、「地域経営」(まちづくり)の視点から、「地域経営実践士」(「まちづくりの匠」)には次のような資質・能力が求められるとしている(注②)。

地域経営実践士の定義

地域経営実践士とは、2011.3.11の東日本大震災の教訓を胸に刻み、日々の生活の中で小さな事起こしを自ら行うとともに、より安全、安心で住みよい新しい社会を築くために、身の丈に応じた変革の輪を周りの人とともに広げていく先導役や触媒役を実践する技量と人間力をたゆまず高める使命を担った「事起こしまちづくり」の実践士である。

地域経営実践士の要件

(1)まず、自らの一歩、「最初の当事者となるリスク」から逃げない。

(2)住んでいる地域、家庭、職場等身の回りのことを自分の事として捉える。

(3)命に関わることは気付いた者の義務、気付いた時に当事者として事起こしを始める。

(4)3.11“釜石の奇跡”(釜石市内の小・中学生のほぼ全員が津波の難を逃れたこと:阪野)に象徴される教訓を”我が地域の必然”に変える気構えを持つ。

(5)地域社会の問題と解決法をまるごとで捉える。

(6)日常生活に防災・減災を組み込んで暮らす。

(7)地域社会をまるごとで捉えるための”視点・観点・気点”を養う。

(8)地域社会の安全、安心もふくめたまるごとの豊かさへの想像力を養う。

(9)地域社会を虫の眼とアリの眼だけではなく、鳥の眼として捉える知識と経験の学習を積む。

(10)自前で回す(経営する)地域社会の”よみ・かき・そろばん”を磨く。

(11)以上の総合力を磨く方法として、自発的でみんなが合点する合意形成のための四面会議システムを習得する。

〇いまひとつ付け加えれば、全国初の地域系学部として、1996年4月に高崎経済大学に「地域政策学部地域政策学科」、1996年10月に岐阜大学に「地域科学部」が設置されている。そのねらいは、地方分権社会を担う地域リーダーの育成と、地方の国公立大学の社会的責任の実現(社会貢献)にある。その後、高崎経済大学では2003年4月に「地域づくり学科」、2006年4月に「観光政策学科」が新設されている。

〇岐阜大学では、2006年4月に「地域政策学科」と「地域文化学科」の2学科制に学部が改組されている。そして、2015年4月からは、全学共通の地域志向教育のプログラムが展開され、「次世代地域リーダー」の育成が図られている。次世代地域リーダーとは、「地域を知り」「地域の課題を見つけ」「地域の課題解決に向けて行動する」能力、すなわち「地域リテラシー」(地域を創る能力:阪野)を備え、地域で実践的に活躍し、地域のなかでリーダーシップを発揮できる人材ならびにリーダーを支援する人材を言う。そして、次世代地域リーダーには、「進める力(自立的行動力)」として計画力、実行力、管理力、「伝える力(コミュニケーション能力)」として傾聴力、発信力、状況把握力、「考える力(総合的判断力)」として課題発見力、創造的思考力、論理的思考力などの能力を有することが求められている(注③)。

〇地域に対する住民意識・関心の低下や、地域のつながりの希薄化が指摘されて久しい。そういうなかで、以上からは、例えば、豊かなまちづくりの推進を図るに際して、こうした万能型の地域リーダーを発掘したり、育成したりすることは可能か。そもそもこうした資質や能力を総合的に持つ「強力な」地域リーダーを発想すること自体に、無理があるのではないか。まちづくりの具体的かつ現実的な実践プロセスを通して、その活動や運動を担い得るリーダーは育つのではないか。しかもそれは、長いスパンで考え、総合的かつ計画的に取り組む必要があるのではないか。また、地域リーダーは、地域内外に存在する多様な組織や集団との協調・葛藤関係のなかで、リーダーシップ、フォロワーシップ、メンバーシップという3つの「シップ」(姿勢)や「エンパワーメント」(潜在能力を引き出すこと)をいかに向上させるか。そのためには、何を基本にして育成内容や方法を考えるべきか。より具体的には、ワークショップ形式の研修(学習)にとどまらず、実際のまちづくりの現場や場面にいかに関わるか等々、いろいろな論点を指摘するができる。

〇ところで、鈴木輝隆(江戸川大学)の言説によると、地域リーダーに望まれる要件は、「地域への愛情」「豊かな人間性」「未来への先見性」「果敢な行動力」「ネットワークと情報」「優れた感性」「仲間と助け合う協調性」などである。そして、地域リーダーには、その地域の風土や歴史、文化などによって地域住民のなかから生まれるいわゆる「住民リーダー」と、行政や公的機関・組織などに属するいわゆる「組織リーダー」の2つのタイプが存在する。鈴木は次のように説述している(注④)。

「住民リーダー」は息が長く、言葉より生き方や行動によって気持ちを伝えていく。情報発信力のある事業家や人間関係づくりが得意な人、行動的な世話役である人が多い。役割は、先端情報の提供、日常のしがらみから創造的な日々への解放、あるいは地域の課題へ住民意識を集中させるなどである。住民リーダーは、地域の中から自然に生まれ、仲間によって成長していく。土地柄と人柄、地域の風土が生みだす。ただし、年功序列社会による若手資質者の出番のなさや、女性リーダーへの認知度の低さ、新住民と旧住民のすれ違いなど、単に資質問題に帰結しない「地域の懐の深さ」が課題であることも事実だ。

「組織リーダー」はスパンが短く、強い言葉で住民に情報を伝える役割を持つ。オピニオンリーダーと言われる人や行政、商工会、農協など公的機関に属している人が多い。彼らに求められるものは、方向性の決定やビジョンの策定、明快な目標・戦略・手法などで、内的関係の調整から外的関係の調整までのプロデュース能力である。資質として、人間的な魅力と包容力、理念と目的意識、率先行動力、人情と誠実さ、情報収集力に加え、公平性を保つための第三者的視点を持ち合わせていることが要求される。

組織リーダーは、地域の状況で、その時、ふさわしい人が発見され、選び出され、現場で学ぶことによって育っていく。しかし、人事や短いローテーションが弱点となり、専門的な力を身につけることができない場合もあり、必要に応じて外部登用もする気概も必要だ。地域内における組織リーダーの力は大きく、地域づくりの本質が理解できない場合やセンスのない人が間違って選ばれることもあり、前例やしがらみに囚われ住民リーダーを押さえつけることもある。組織リーダーは、肌理の細かい確かな情報や迅速な行動をもっている住民リーダーの存在をなくして、魅力的な地域づくりができない。混迷の時代の地域リーダー像は、2つのリーダーの組み合わせにヒントがある。

〇要するに、「住民リーダー」と「組織リーダー」は、地域・住民が抱える生活課題が多様化・複雑化・深刻化している今日、相互連携・協力の関係に置かれ、「共働」することが求められている。そういうなかで、いかにしてまちづくりへの情熱と未来を見通す力(先見力)を持つ地域リーダーを発掘し育成・確保するか。併せて、多様で多層な住民や関係機関・組織などを結びつけ、多様で多彩な個性や能力が発揮される場や機会を創出する地域リーダー(プロデューサー)を育成・確保するか、などが問われている。

〇筆者はかつて、本ブログの「雑感(19)」(2014年7月28日投稿)で、T市社協が主催した地域福祉活動計画策定のための住民懇談会におけるレクチャーについて、次のように記している。

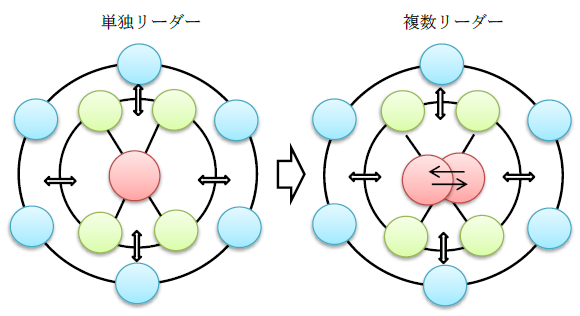

皆さんは、ヒーローやヒロインのような唯一の強いリーダーとしてではなく、メンバーシップやフォロワーシップを兼ね備えた一人のリーダー、地域住民として活動することが期待されます。「この地域には強いリーダーがいないからダメだ」という嘆きの言葉を聞くことがありますが、そうでしょうか。強力なリーダーがいない地域は「ダメ」な地域ではなく、強力なリーダーを必要とする地域が実は「不幸」な地域であるかも知れません。

〇この点に関して、小田切徳美(明治大学)は、地域リーダー像について次のように述べている。かつての地域リーダーは、「圧倒的なパワーを持って、孤軍奮闘もできるタイプが多かった。しかし、最近では、複数の者が、いわば『リーダー群』として地域を支えている姿が一般的である」。「リーダーは普通の人々の中にいる。だから、『リーダーは(養成するものでなく:阪野)発掘するもの』なのである」。また、小田切は、地域リーダーの役割について、「合意形成型リーダー」「カリスマ型リーダー」「会計型リーダー」「なんでも屋リーダー」そして「知恵袋型リーダー」の「リーダー5人衆」として説明している。そして、「地域リーダーの機能は、このように複数の人間で分担することが可能である」と説いている。以下がその全文である(注⑤)。

地域を訪ねた際に最も多く問われるのは、「地域のリーダーはどうしたら育てられるのか」という質問である。私は、それに対しては、「リーダーは養成するものでなく発掘するもの。皆さんの中や皆さんの身近に必ずリーダーはいる」と答えている。

それには少し説明が必要であろう。かつてのリーダー像は、圧倒的なパワーを持って、孤軍奮闘もできるタイプが多かった。しかし、最近では、複数の者が、いわば「リーダー群」として地域を支えている姿が一般的である。

そして、その複数のリーダーの役割であるが、しばしば「リーダー5人衆」として、次のように説明されている。まず、「合意形成型リーダー」である。議論の落とし所を見つけることに長けた者は地域に欠かせない。第2に、「カリスマ型リーダー」であり、普段の寄合や会議では多くは発言しないが、重要な意識決定の時に、まさに決定的な発言をする住民である。また第3に、「会計型リーダー」も必要である。「会計係」を担うということだけでなく、活動の現実を冷静に見極め、時には過熱ぎみの活動を抑制することができる者である。第4のタイプは、「なんでも屋型リーダー」である。機動力に優れており、「昨晩決まったことを今朝には実行している」というタイプである。そして、第5には「知恵袋型リーダー」も求められている。地域の歴史から行政の仕組みまでの多くの知識を持っており、それを基にして新たな活動のアイデアを出すことができる者である。

地域リーダーの機能は、このように複数の人間で分担することが可能である。しかし、これはある意味では当然のことでもある。たとえば企業であれば、これらの役割は、順に社長、会長、経理課長、総務課長、企画課長が当たり前に分担している。

このように考えると、複数の機能をたったひとりの人に期待し、そうしたタイプの人を「養成しよう」という発想自体に無理がある。それは、スーパーマン・リーダーだけができることであろう。そうではなく、「5人衆が、それぞれの得意分野で活躍するのがリーダーだ」と考えた時に、リーダーの要件は、スーパーマンから普通の人々で担えるもの変わっていく。ひとりの役割を得意とする者は、多様化した地域社会の構成員の中には、かならず存在すると言っても過言ではない。

リーダーは普通の人々の中にいる。だから、「リーダーは発掘するもの」なのである。

〇まちづくりには「若者・よそ者・ばか者」が必要であると言われる。魅力的なまちづくりを進めている地域には、必ずと言っていいほどに、「ばか者」(地域・地元 に根を張って、内発的な地域活動や住民運動に熱心に取り組む人)がいる。その意味では、地域リーダーは発掘するものである。しかし、各地で行われている地域リーダーの養成講座などに参加した人が、まちづくりの地域活動や運動に取り組んでいることも事実である。

〇都市部と農山村部の地域特性や、その地域が抱える生活課題やまちづくりの理念や方向性などは多様である。そこから、地域リーダーに求められる資質や能力、従ってその育成・確保のありようも多様となる。しかも、地域リーダーの育成・確保は、漠然とした必要性によるものではなく、具体的な地域課題に基づき、その課題解決を図るためのものである。従ってそれは、組織的・継続的・計画的に行うことが求められる。また、地域リーダーの育成・確保は、まちづくりの基盤をなすものであり、横断的・総合的な枠組みのなかて取り組むことが肝要となる。さらには、持続可能なより豊かなまちづくりを推進するためには、地域内外の多様な地域リーダーのネットワーク化を図ることも必要かつ重要となる。

〇以上の諸点について留意しておきたい(注⑥)。

注

① 「地域リーダーにみる『戦略性』と『信頼性』―地域振興とリーダーの役割に関する調査研究―」『中小機構調査研究報告書』第5巻第3号(通号22号)、中小企業基盤整備機構経営支援情報センター、2013年3月、8ページ。

② 「日本・地域経営実践士協会」ホームページより。

③ 「岐阜大学」ホームページより。

④ 鈴木輝隆、4ページ。

⑤ 小田切徳美、1ページ。

⑥ 下図は「単独リーダー」と「複数リーダー」の概念図である。(赤)はリーダー、(緑)はフォロワー(リーダーの補佐)、(青)はメンバーを表示する。

謝辞

本稿をアップするにあたって、「日本・地域経営実践士協会」と「地方シンクタンク協議会」にはいろいろとお世話になりました。ここに記して感謝の意を表します。